组织行为学考试重点(陈春花)

- 格式:doc

- 大小:32.00 KB

- 文档页数:3

第5章激励第一部分本章概要1.1 重点概念1.激励(motivation):在个人需要和组织目标整合的基础上,形成强烈实现目标的意愿,并促使其付出努力行为的整个过程。

2.需求层次理论(needs hierarchy theory):马斯洛认为,人类需要可以大致分为生理需要、安全需要、交往需要、尊重需要和自我实现的需要等,它们是由低级到高级逐级形成和发展的。

3.ERG理论:人有三种基本的需要,分别是生存的需要(Existence)、相互关系的需要(Relatedness)和成长的需要(Growth)。

即使一个人的生存和相互关系需要尚未得到完全满足,他仍然可以为成长发展的需要工作,而且这3种需要可以同时起作用。

4.双因素理论(two— factor theory):从外在需要、内在需要的区分及两者在调动人的积极性方面起着不同作用的角度,探讨如何更有效的激发员工的工作积极性,分为保健因素和激励因素两方面。

5.期望理论(expectancy theory):个体行为倾向的强度取决于个体对这种行为可能带来结果的一种期望度,以及这种结果对行为的个体来说所具有的吸引力。

期望理论用公式表示为:激励力量(M)=目标价值(V)×期望值(E)6.公平理论(justice theory):又称社会比较理论,当一个人做出了成绩并取得了报酬以后,他不仅关心自己所得报酬的绝对量,而且关心自己所得报酬的相对量。

7.自我决定理论:认为人们喜欢感到自己对事物具有控制力,若人们感到以前有兴趣的工作变成一种义务而不是自主选择的活动,这样激励程度就降低了。

8.目标设置理论:是从行为的目的性出发来对行为动机进行研究的一种激励理论。

该理论认为,目标是人们行为的最终目的,是人们预先规定的、合乎自己需要的“诱因”,是激励人们的有形的、可以测量的成功标准。

9.强化理论(reinforcement theory):也叫“操作条件反射理论”。

第14章组织学习与学习型组织第一部分本章概要1.1 重点概念1. 知识管理(knowledge management):组织知识管理主要是指组织对知识资产有效地利用、开发与发展,以提高企业应变能力和创新能力的管理方式。

2.组织记忆(organizational learning):Walsh和Ungson认为,组织记忆的最基本涵义是“由组织的历史存储的,用于影响目前决策的信息”。

Kingston等认为,组织所拥有的知识资产的总和可以被看作是其组织记忆。

Stein认为,组织记忆是组织将过去的知识运用于当前活动、导致组织效率水平变化的一种方式。

Robey 等认为,组织记忆是描述组织知识仓库的核心概念。

3.组织遗忘(organizational forgeting):4.组织主动遗忘(organizational intentional forgetting)5.组织学习(organizational learning):托里斯、普利斯基尔和派恩泰克(Torres,Preskill and Piontek,1996)认为组织学习是“组织成长和改善的一个连续过程,它与工作活动紧密相连,并激发组织成员在价值观、态度和观念方面的统一,以及运用有关过程和结果的信息或反馈来实施变革”。

史基万特尔(Schwandt,1995)则认为组织中的学习是非线性的,是开放式的,是不断向更复杂的层面变化的。

6.学习型组织(learning organizational):学习型组织是指能熟练地创造、获取和传递知识,善于修正自身的行为,不断增强其能力的组织。

7.自我效能感(sense of self-efficacy)8.自我超越(personal mastery):自我超越是个体通过教育、正式的学习活动和工作经历而获得专业技术和熟练程度的结果。

超出预期和出色的绩效被称为全面绩效卓越(total performance excellence)。

第9章沟通第一部分本章概要1.1 重要概念1.沟通(Communication):指为了设定的目标,凭借一定的符号载体,在个人与群体间传达思想、交流情感与互通信息的过程。

2.言语沟通(V erbal Communication):指使用正式语言符号的沟通, 分为两种:口头沟通, 指借助言语进行的信息传递与交流,如演讲、会谈、讨论、电话联系等;书面沟通,指借助文字进行的信息传递与交流,如布告、通知、书信刊物、调查报告等。

3.非言语沟通(Nonverbal Communication):指借助非正式语言符号,即口头表达及文字以外的符号系统进行的沟通,它包括有声言语与无声言语。

有声言语,通过非语词的声音如重音、声调的语言变化来传达信息;无声言语,又称为非自然言语或态势言语,它可分为三大类:表情言语、动作言语、体态言语。

4.正式沟通(Formal Communication):指通过组织正式结构或层次系统运行,由组织内部明确的规章制度所规定的渠道进行的信息传递与交流。

正式沟通渠道包括上行沟通、下行沟通、横向沟通与斜向沟通。

5.非正式沟通(Informal Communication):指以一定的社会关系为基础与组织内部明确的规章制度无关的沟通方式。

6.网络沟通(Internet Communication):企业的管理者们通过基于信息技术的互联网网络(包括公司内部的网络、公司本身的网站和外部网)来实现企业对内和对外的沟通。

7.沟通障碍(Communication Barrier):是指信息在传递和交换过程中,由于信息意图受到干扰或误解,而导致沟通失真的现象。

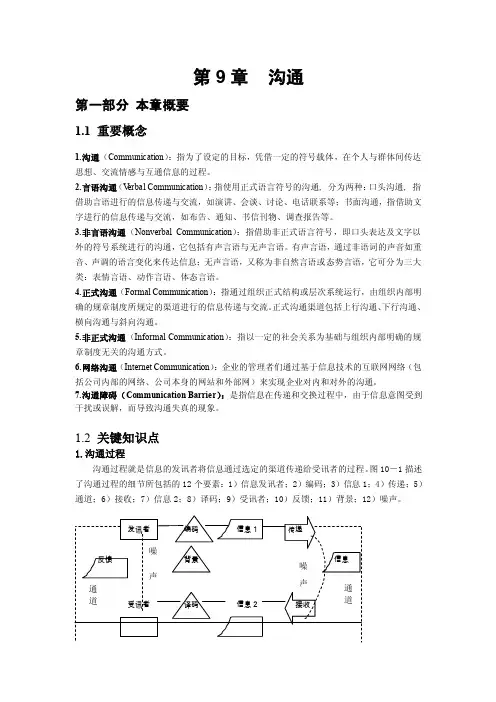

1.2关键知识点1.沟通过程沟通过程就是信息的发讯者将信息通过选定的渠道传递给受讯者的过程。

图10-1描述了沟通过程的细节所包括的12个要素:1)信息发讯者;2)编码;3)信息1;4)传递;5)通道;6)接收;7)信息2;8)译码;9)受讯者;10)反馈;11)背景;12)噪声。

1.组织行为学的学科特性:跨科学性;多层面性;情境性;科学性2.价值观的概念:是一个人对人、事、物的意义与重要性的总体评价和信念,包含了对正误、好坏、取舍的判断倾向。

价值观是后天形成的,但一旦形成和稳定,就难以改变。

价值观包含内容和强度两种属性,内容属性描述了某种方式的行为或存在状态是重要的;强度属性表明其重要程度。

3.人格的概念:在组织行为学的研究中,人格是一个包含了先天禀性(遗传和心理及生理上的传承)和后天教养(环境、发展的熏陶)、性情特质、人对情境的知觉等交互作用,以及社会化过程的自我概念.它有着复杂的结构,包含需要、动机、兴趣、价值观、以及性格和心理能力等。

4.人格的影响因素:遗传因素;环境因素(文化背景、家庭情境、群体特征、生活经历);情境因素.5.知觉:是个体对从环境刺激进行选择、组织、理解、反思并赋予其意义的过程。

知觉具有选择性,总是过滤掉大多数的内部或外部刺激,而只注意几种关键的刺激,通过感官接收,再根据对象的特点和自身的兴趣选择注意的焦点,然后结合个体自身特征赋予刺激以意义.6.社会知觉:是个体在社会环境中对他人的心理状态、行为动机和意向(社会特征和社会现象)的知觉.7.刻板印象:指过度推论、过分简单化地对人们的个性进行推断的自我知觉现象.它是基于人们在某一社会群体中的身份,把某些特征赋予他们的过程。

刻板印象来自人的本能。

8.近因效应:指在总体印象形成过程中,新近获得的信息,比原来获得的信息影响更大的现象。

9.情绪:是一种心理和生理经历,它直接指向人或物,是对客体的反应.情绪的特征:情绪是短暂的经历,而不是一种特质;情绪指向客体,而心境不指向特定事物;人们在心理和生理上经历情绪.情绪的三个维度:情绪种类、情绪强度、情绪频率和持久性.10.压力的来源:组织压力(任务压力源、角色压力源、人际压力源、物理压力源);生活压力源(家庭及经济问题、职业发展问题)。

11.压力带来的后果:对生理和心理的影响(新陈代谢紊乱、心率加快、呼吸频率加快、血压升高等;紧张、焦虑、易怒、烦躁、情绪低落);对工作的影响(当压力处于中低水平时,会对机体产生激活作用,使机体的反应能力增强,进而提高个体的效率和绩效。

第一章概论1.1重点概念1.组织(Organization): 从广义上说,组织是指由诸多要素按照一定方式相互联系起来的系统。

系统论、控制论、信息论、耗散结构论和协同论等,都是从不同的侧面研究有组织的系统的。

从这个角度来看,组织和系统是同等程度的概念。

从狭义上说,组织就是指人们为着实现一定的目标,互相协作结合而成的集体或团体,如党团组织、工会组织、企业、军事组织等等。

狭义的组织专门指人群而言,运用于管理学之中。

2.组织行为学(Organization Behavior):作为行为科学的一个分支,组织行为学着重探讨个体、群体以及结构对组织内部行为的影响,从而运用这些知识来实现组织行为的有效性。

3.案例研究(case study):对个体、群体或组织整体的情况进行深入调查而得出结论的方法。

这种研究对变量能进行一定的控制。

案例研究样本有限,很难得出一般性和易于推广的结论,但是案例研究呈现的内容丰富,是人们发现和提出新的理论假设的前提和基础。

4.实际调查研究(field survey):是采用一定的方法对一定规模的样本对象(可以是个体、群体或组织)进行全面调查、收集和分析数据,从而得出结论的方法。

这种研究对变量也能进行一定的控制。

这种方法的缺点是不够深入。

5.实验室实验(1aboratory experiment):是通过建立一个完全人工的环境,研究者可以控制自变量,并观测、记录因变量,然后分析这些自变量和因变量之间的关系。

1.2关键知识点1.组织行为学的介绍组织行为学是一门交叉学科,由多个领域的研究成果发展而来,主要的领域是心理学、社会学、社会心理学、工程学、人类学和政治学等应用科学,它们的贡献共同构成了组织行为学的基础,并使其逐步发展成一门独立的学科。

2.组织行为学的研究方法组织行为学的研究方法按照不同的角度分类有不同的方法。

根据研究目标的不同,组织行为学的研究可以分为基础理论研究、应用基础研究和具体问题研究;根据研究深度的不同,组织行为学的研究可以分为描述性研究、关系性研究、预测性研究;根据研究变量的可控性程度的不同,组织行为学的研究可以分为文献研究、案例研究、实际调查研究、实验研究。

第2章组织中的个体不同第一部份本章概要重要概念1. 人口统计学特点(demographic characteristics):也叫传记特点(biographical characteristics),是指能够从员工的人事档案中直接取得的信息,比如年龄、性别、婚姻状况、教育背景、工作经历等。

2. 能力(ability):反映了个表现有的能够完成给定要求的不同任务的技术。

3. 人格(personality):在组织行为学的研究中,人格是一个包括了先天分性(遗传和心理及生理上的传承)和后天教养(环境、进展的熏陶)、性情特质、人对情境的知觉等交互作用,和社会化进程的自我概念。

它有着复杂的结构,包括需要、动机、爱好、价值观,和性格和心理能力等。

4. 价值观(values):一个人对人、事、物的意义与重要性的整体评判和信念,包括了正误、好坏、取舍的判定偏向。

5. 马基雅维利主义(Machiavelli):又称权术主义,表示为达目标而产生的不顾道德观念约束的机遇主义、权利操纵行为。

6. 操纵点(locus of control):用来表征个人感觉在何种程度上能够操纵自己的生活。

若是相信情形大体由自己操纵,确实是内控型,此类人对自己所发生的情形负责。

若是以为命运的操纵点是位于外部世界的,如社会和自然条件,如此的人属于外控型。

7. 自尊(self-esteem):是个体对自我价值的一样性熟悉。

自尊心强的人对自己的熟悉更踊跃,相信自己的优势比缺点更重要。

自尊心弱的人更易受到他人评判的阻碍,进而去恭维给予自己踊跃评判而去贬抑给予自己消极评判的人。

8. 多元化(diversity):是指组织中人的不同,包括表面层次的多元化,如年龄、性别种族等方面的不同;和深层次多元化,如人格、价值观等更为重要的特点的不同。

关键知识点1.霍兰德工作适应性理论约翰·霍兰德(John Holland)将职员人格特质和工作环境划分为六个类型:一是社会型。

1.组织行为学的学科特性:跨科学性;多层面性;情境性;科学性2.价值观的概念:是一个人对人、事、物的意义与重要性的总体评价和信念,包含了对正误、好坏、取舍的判断倾向。

价值观是后天形成的,但一旦形成和稳定,就难以改变。

价值观包含内容和强度两种属性,内容属性描述了某种方式的行为或存在状态是重要的;强度属性表明其重要程度。

3.人格的概念:在组织行为学的研究中,人格是一个包含了先天禀性(遗传和心理及生理上的传承)和后天教养(环境、发展的熏陶)、性情特质、人对情境的知觉等交互作用,以及社会化过程的自我概念。

它有着复杂的结构,包含需要、动机、兴趣、价值观、以及性格和心理能力等。

4.人格的影响因素:遗传因素;环境因素(文化背景、家庭情境、群体特征、生活经历);情境因素。

5.知觉:是个体对从环境刺激进行选择、组织、理解、反思并赋予其意义的过程。

知觉具有选择性,总是过滤掉大多数的内部或外部刺激,而只注意几种关键的刺激,通过感官接收,再根据对象的特点和自身的兴趣选择注意的焦点,然后结合个体自身特征赋予刺激以意义。

6.社会知觉:是个体在社会环境中对他人的心理状态、行为动机和意向(社会特征和社会现象)的知觉。

7.刻板印象:指过度推论、过分简单化地对人们的个性进行推断的自我知觉现象。

它是基于人们在某一社会群体中的身份,把某些特征赋予他们的过程。

刻板印象来自人的本能。

8.近因效应:指在总体印象形成过程中,新近获得的信息,比原来获得的信息影响更大的现象。

9.情绪:是一种心理和生理经历,它直接指向人或物,是对客体的反应。

情绪的特征:情绪是短暂的经历,而不是一种特质;情绪指向客体,而心境不指向特定事物;人们在心理和生理上经历情绪。

情绪的三个维度:情绪种类、情绪强度、情绪频率和持久性。

10.压力的来源:组织压力(任务压力源、角色压力源、人际压力源、物理压力源);生活压力源(家庭及经济问题、职业发展问题)。

11.压力带来的后果:对生理和心理的影响(新陈代谢紊乱、心率加快、呼吸频率加快、血压升高等;紧张、焦虑、易怒、烦躁、情绪低落);对工作的影响(当压力处于中低水平时,会对机体产生激活作用,使机体的反应能力增强,进而提高个体的效率和绩效。

过大的压力水平会使机体的绩效降低。

可见,适中的压力能让个体创造高绩效)12.自我效能感:是一个人相信自己能够有效完成某一特定任务的能力的信心和期望,并非一个人真实的能力,只是一个人对自己完成某项任务的任务评定。

具有自我效能感的人相信自己有足够的能力完成给定的工作,能够排除外部因素的阻挡来达成期望。

自我效能感有三个维度:程度,即相信自己能够完成任务的困难程度;强度,即对这一困难程度的信念强弱;一般性,即期望能推广至其他情境的程度。

13.自我效能感的来源:先前的经验及实际成就;行为榜样;其他人的劝说;个体自身的生理和心理状态14.组织承诺:也叫组织认同感,是员工对于特定组织及目标的认同、情绪依赖及参与程度。

15.组织承诺的基本成分:情感承诺(指的是对组织目标和价值观的信仰、为组织付出更多努力的意愿和希望保持组织成员身份的愿望);持续承诺(指的是员工因考虑到跳槽的成本而不愿离职的态度与行为,这可能是因为离开组织的代价太高或暂无更佳的工作机会);规范承诺(指的是员工觉得应该留在组织中的责任和义务,体验到规范承诺的员工感到应该留在组织中)。

16.组织公民行为在管理实践中的应用:营造公平的工作环境促进组织公民行为的形成;提高工作满意度激发更多的组织公民行为;基于行为科学原理的行为塑造;组织公民行为的负面影响。

17.心理契约:是员工以自己与组织的关系为前提,以承诺、信任和感知为基础,自己和组织间彼此形成的责任和义务的各种信念。

18.激励:激励的出发点是为了满足;激励的对象是产生某种行为的个体或群体,目的在于引导该类行为的重复与强化,以期实现组织的目标;动机激发的过程涉及三个要素(第一,需要来自个体生理或心理上的缺乏;内驱力——力求实现需要的满足,消除这种缺乏或不足状况的内在驱动动力;目标——满足需要和减弱内驱力的事物)。

19.马斯洛的需求层次理论:生理需要(最基本)、安全需要、交往需要、尊重需要和自我实现的需要(最高)、20.ERG理论的基本内容:认为人有三种基本的需要,分别是生存的需要(生存的需要是最基本的,即对一个人基本物质生存条件的需要,衣食住行等),相互关系的需要(即维持人与人之间关系需要)和成长发展的需要(即个人要求发展的内在愿望)。

21.双因素理论:激励因素、保健因素22.激励的应用原则:物质激励与精神激励相结合;正激励与负激励相结合;内在激励与外在激相结合;组织目标与个人目标相结合23.激励方法:目标激励;行政激励;工作激励;典型激励;荣誉激励;危机激励;持股激励;组织文化激励24.群体:指相互联系彼此顾及且具有显著共性的多个人的集合25.群体的条件:有明确的成员关系;有持续的互动关系;有共同规范;有共同的目标导向26.群体决策的优点:更完全的信息和知识;增加观点的多样性;提高决策的多样性27.群体决策的缺点:浪费时间;从众压力;少数人控制;责任的推诿28.团队:是一群为数不多的、具有相互补充技能的人组成的一个群体,他们相互承诺,具有明确的团队目标且共同承担团队责任29.团队与群体的区别:群体规范与人们从事的任务无关,团队规范以任务为导向;群体仲的成员不一定要参与到需要共同努力的集体工作中,不存在积极的协同作用,团队通过成员的共同努力能够产生积极协同作用;群体的绩效,仅仅是每个群体成员个人贡献的总和,不能够是群体的总体绩效大于个人绩效之和,团队成员努力的结果是团队的绩效水平远大于个人成员绩效的总和30.领导:就是在特定情境中,通过个体与群体的行动来成功实现目标的过程。

领导是通过支配、控制和影响组织中个体或群体的行为来实现组织目标的组织角色。

31.领导的起源:32.组织政治:指个体或群体为实现一定的结果而采取的获得、开发和使用权利以及其他资源的行为。

组织政治行为是超越法定或许可的权利范围之外,而非组织成员正式职责要求之内的行为,因此,其内容不会出现在组织的规章制度之中,也有学者称其为“潜规则”;组织政治行为带有利己主义色彩,其目的是谋求个人或所属群体的利益,哪怕这种利益会损害到组织的整体利益;组织政治行为有明显获得和把持权力的意图,其主要途径是运用权力或影响力对他人产生影响,从而达到自己的目的。

33.沟通:沟通的内容至少包括四个方面要素:事实、情感、价值取向、意见观点。

人们所讲的沟通能力就是个人在这四个方面有效地与他人交流的能力。

同时,沟通还包括两方面的含义,即意义的传递与被理解。

34.沟通的过程:是信息的发讯者将信息通过选定的渠道传递给收讯者的过程。

12要素:发讯者、编码、信息1、传递、通道、接收、信息2、译码、收讯者、反馈、背景、噪声。

步骤:发讯者获得某些观点或事实,并且有了传送出去的意向;发讯者将其观点、想法和所得的事实,以言词来描述或以行动来表示,力求不使信息失真;信息借助某种通道传递;收讯者由通道接受信息符号;收讯者将获得的信息译解,转化为其主观理解的意念;收讯者根据其理解的意思加以判断,以采取不同的反应行为。

35.组织沟通障碍:发讯者对信息表达的障碍(错觉、错猜、信息发送人的信誉不佳、信息来源上的问题、语音障碍、地位与心理障碍、地位与心理障碍、社会环境与知识经验的局限);信息传递的障碍(时机不适、媒介障碍与方式不恰当、信息传导错误);发讯者对信息理解的障碍(知觉选择性、收讯者对信息的过滤、收讯者的理解差异和曲解、信息过量);组织内部固有的障碍(组织结构不合理引起信息沟通障碍、组织气氛不和谐);反馈的忽视36.冲突:冲突是否存在不仅是一个客观性问题,也是一个主观的知觉问题;冲突产生的必要条件是,存在某种形式的对立或不相容以及相互作用;冲突的主体可以是组织、群体或个人,冲突的客体可以是利益、权力、资源、目标、方法、意见、价值观、感情、程序、信息、关系等;冲突是一个过程,它是从人与人、人与群体、人与组织、群体与群体、组织与组织之间的相互关系和相互作用过程中发展而来的。

37.冲突的特征:客观性、主观直觉性、二重性38.事业部结构:可按职能机构的设置层次和事业部取得职能部门支持性服务的方式划为两种类型:产品事业部结构、区域事业部结构39.事业部组织结构的优点:适应不稳定环境下的快速变化;清晰的产品责任和联系环节,从而实现顾客满意;事业部内跨职能的高度协调;使各分部适应不同的产品、地区和顾客;在规模大、产品多的公司效果最好;分权决策40.事业部组织结构的缺点:失去了职能部门内部的规模经济;导致产品线之间缺乏协调;失去了深度竞争力和技术专门化;产品线间的整合与标准化变得困难;容易产生事业部之间的内部竞争41.组织变革的动因:组织外部环境的变化(经济、政治和法律政策、社会与文化、市场和竞争、人口、技术、外部利益相关者、自然资源和自然环境);组织内部因素变化(组织经营状况不佳、组织结构的缺陷、组织战略改变、组织规模扩大、人力资源变化)42.组织文化的积极功能:导向功能、凝聚功能、激励功能、约束、辐射43.组织文化的消极功能:削弱个体的创造性、阻碍组织变革、阻碍组织合并44.网络组织的基本特征:网络是有核心的;共生性关系;中等的资产专用性;不完备的契约;相互间的信任45.网络沟通的特征:沟通流程扁平化;沟通模式透明化;沟通活动互动化;沟通对象个性化。