三圈环流

- 格式:ppt

- 大小:3.15 MB

- 文档页数:32

三圈环流:1.低纬环流(赤道—南北纬30):热力环流。

2.中纬环流(南北纬30—60):以动力环流为主。

3.高纬环流(南北纬60—90):热力环流七个气压带和六个风带分布规律:1.分布上两两相间:气压带与风带相间分布,气压带中高压带与低压带相间分布。

2.南北半球各风带的气压运动相反:北半球沿气压梯度的方向向右偏,南半球沿气压梯度的方向向左偏。

3.不同的气压带和风带对大气影响不同,不论南北半球都是“西风湿润信风干,上升(低压带)湿润下沉(高压带)干”河流的主要补给类型:季节特点影响因素雨水补给一般以夏秋时间集中降水量的多少两季为主不连续降水量的季节分配水量变化大降水量的年际变化季节性积春季有时间性气温高低雪融水补给有连续性积雪多少水量稳定地形状况永久性积雪主要在夏季有时间性太阳辐射和冰川融水有明显的季节气温变化补给日的变化积雪和冰川储量水量较稳定洋流的地理意义:(1)平衡全球热量和水分:促进高、底纬度间热量和水分的输送和交换。

沿岸气候1暖流:增湿增温2寒流;减湿减温(2)对渔场也有影响(3)航行的影响:顺风顺流,避雾避冰,节能省时,安全高效。

(4)近海污染物质的影响——“双刃剑”既能加快净化速度,又会扩大污染范围。

水循环类型:1.海陆间循环动力:蒸发、水汽输送、降水、下渗、地表(下)径流2.海上内循环动力:降水、蒸发3.陆地内循环动力:降水、蒸发、蒸腾意义:1.维持了全球水的动态平衡,使全球各地水体处于不断更新状态。

2.使海陆之间实现物质转移和能量的交换。

3.影响全球的地理环境。

4.塑造地表形态。

地表形态:能量来源主要形式内力地球内部放射性元素衰变产生的热能地壳运动、岩浆活动和变质作用外力来自地球外部,主要是太阳辐射,其次是重力能风、流水、冰川、生物、海浪等内力影响:形成高山或盆地使地表变的高低不平外力影响:把高山削低,把盆地填平,使地表趋于平坦总影响:地表形态在内外力的共同作用下不断地发展、变化着;内力作用控制地球表面的基本轮廓,外力作用则塑造地貌的细节。

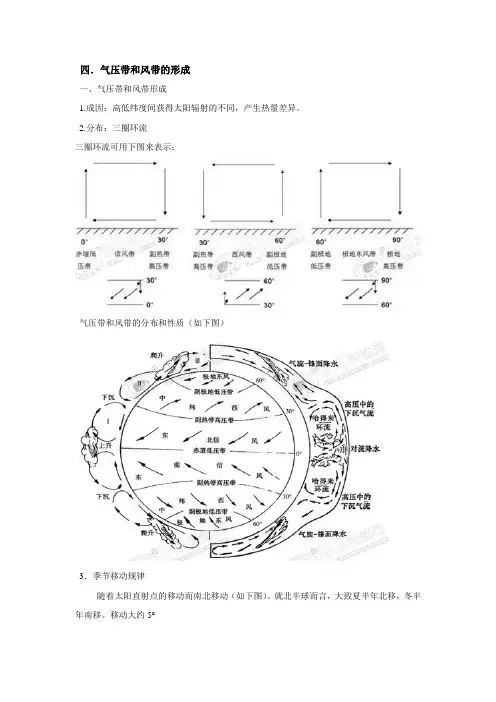

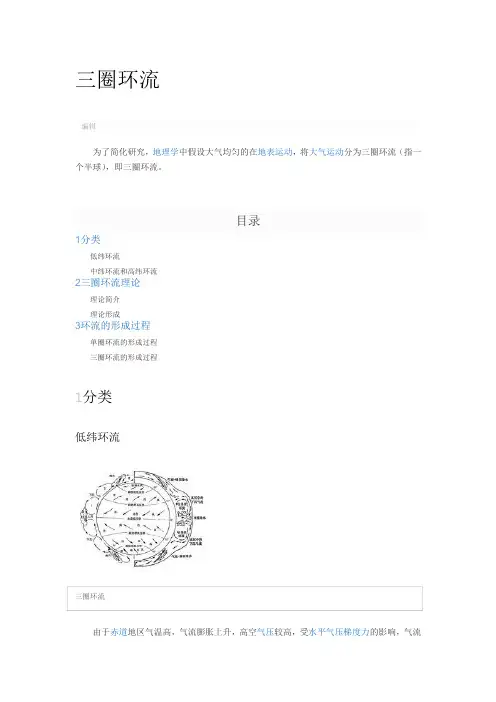

四.气压带和风带的形成一、气压带和风带形成1.成因:高低纬度间获得太阳辐射的不同,产生热量差异。

2.分布:三圈环流三圈环流可用下图来表示:气压带和风带的分布和性质(如下图)3.季节移动规律随着太阳直射点的移动而南北移动(如下图)。

就北半球而言,大致夏半年北移,冬半年南移。

移动大约5°五、北半球冬、夏季气压中心1.成因:由于海陆热力性质差异,大陆增温和冷却的速度快于海洋。

2.表现:北半球冬、夏季气压中心的季节变化及典型季风1.北半球气压中心的季节变化2.东亚季风和南亚季风的比较:3.副热带高压与我国的降水和旱涝(1)副热带高压概况副热带高压简称副高,是位于副热带地区的暖性高压系统。

它对中、高纬度地区和低纬度地区之间的水汽、热量、能量的输送和平衡起着重要的作用,是大气环流的一个重要系统。

(2)西太平洋副热带高压的强度和位置有明显的季节变化,对我国天气、气候有重要影响:(3)雨带异常和降水、旱涝灾害持续偏南:南涝北旱北跳过早:南旱北涝季风对中国降水量和旱涝的影响中国降水量的时空分布规律及形成原因如图5所示。

(1)中国降水量主要由湿热的夏季风(太平洋的东南季风、印度洋的西南季风)带来。

(2)降水量的空间分布规律:由东南沿海向西北内陆递减。

(3)降水量的时间分布规律:集中在夏秋季节(5—10月),南方地区雨带到达早,退出迟,雨季长;北方地区雨带到达迟,退出早,雨季短。

(4)夏季风的强弱、迟早的不稳定性,决定了我国多旱涝灾害。

夏季风主要源于“副高”(西北太平洋副热带高气压),因此副高的位置与强弱影响着我国降水的多少及分布,正常情况,受“副高”的推动,每年4~5月,雨带位于华南地区;6~7月,雨带到达江淮地区;7~8月,雨带移至东北、华北;9月开始南撤,10月撤出我国大陆。

当夏季“副高”发展较弱,位置持续偏南时,易造成江淮地区的洪涝灾害(如98长江流域的特大洪灾),而北方易发生旱灾;当“副高”发展较强,季节性北跃提前,位置较常年偏北时,则北方易出现洪涝灾害,南方易出现旱灾(长江中下游的伏旱时间偏长)。

三圈环流编辑为了简化研究,地理学中假设大气均匀的在地表运动,将大气运动分为三圈环流(指一个半球),即三圈环流。

目录1分类低纬环流中纬环流和高纬环流2三圈环流理论理论简介理论形成3环流的形成过程单圈环流的形成过程三圈环流的形成过程1分类低纬环流三圈环流由于赤道地区气温高,气流膨胀上升,高空气压较高,受水平气压梯度力的影响,气流向极地方向流动。

又受地转偏向力的影响,气流运动至北纬30度时便堆积下沉,使该地区地表气压较高,又该地区位于副热带,故形成副热带高气压带。

赤道地区地表气压较低,于是形成赤道低气压带。

在地表,气流从高压流向低压,形成低纬环流。

中纬环流和高纬环流在地表,副热带高压地区的气压较高,因此气流向极地方向流动。

在极地地区,由于气温低,气流收缩下沉,气压高,气流向赤道方向流动。

来自极地的气流和来自副热带的气流在60度附近相遇,形成了锋面,称作极锋。

此地区气流被迫抬升,因此形成副极地低气压带。

气流抬升后,在高空分流,向副热带以及极地流动,形成中纬环流和高纬环流。

2三圈环流理论理论简介三圈环流理论tricellular theory,在气象学中指逐渐被废弃的有关地环风系的模式,它表示在南北半球各有3个平行的风圈或风带。

理论形成三圈环流理论由......三圈环流可能是类似于下面的文字——三圈环流理论tricellular theory在气象学中指逐渐被废弃的有关地环风系的模式,它表示在南北半球各有三个平行的风圈或风带。

三圈环流理论自T.伯杰龙最先提出(1928),后由C. G.罗斯贝作进一步发挥,用它代替乔治·哈得来在1735年所提出的哈得来环流模式。

哈得来模式表示在南北半球各有一个单一环流,在低空空气向西并向赤道流动,在高空空气向东并向极地流动。

三圈环流理论假定在每个半球上各有两个哈得来环流,一个出现在近赤道地区,一个出现在近极地区域。

在两个环流之间是费雷尔环流,在费雷尔环流圈中,地面空气向东并向极地流动,高空则向西并向赤道流动。

高三地理三圈环流知识点地理学是一门研究地球表面自然和人文现象的学科,而地理的三圈环流则是其中重要的知识点之一。

三圈环流包括大气圈环流、水圈环流和岩石圈环流。

本文将为读者详细介绍这三个环流系统。

一、大气圈环流大气圈环流指的是地球大气层内的气候现象以及气流的运动。

主要有垂直环流和经纬度环流两种形式。

垂直环流是指大气层垂直方向上的气流运动。

在垂直方向上,主要有两种气流形式,即垂直上升气流和垂直下沉气流。

垂直上升规律是:赤道附近的热带汇聚带上升,形成高空环流层;相对干燥的下沉气流区由于地表上空气下降,导致地表高压形成。

这一垂直环流形式影响着天气变化和季风气候的形成。

经纬度环流则是指根据地球表面的纬度和经度分布情况,产生的大气环流形式。

纬度环流一般可分为赤道低压带、副热带高压带、副极地低压带和极地高压带。

这些环流带的形成是由于不同纬度地区的能量收入和辐射规律不同,导致气压的差异。

纬度环流影响着地球不同地区的气候和天气现象。

二、水圈环流水圈环流指的是地球上水在各自圈层之间的循环流动。

主要有海洋环流和陆地水循环两种形式。

海洋环流是指海洋表层水体在全球范围内的循环流动。

它受到地球的自转、地球表面的地形以及太阳辐射的影响。

大洋环流可分为暖流和寒流。

暖流来自赤道附近的海洋热带汇聚带,带来温暖的水流;寒流则来自极地和高纬度地区,带来冷水。

陆地水循环指的是地球上降水(如雨、雪等形式的水)在陆地上的循环过程。

降水之后,一部分将直接蒸发为大气中的水蒸气,一部分渗入土壤形成地下水,一部分则流入河流、湖泊等地表水,并最终回归大洋。

陆地水循环是维持陆地生态平衡和水资源循环的重要过程。

三、岩石圈环流岩石圈环流指的是地球上地壳和地幔之间的热量和物质的循环流动。

地壳和地幔的相互作用产生了岩石圈环流,这对于地球内部和地表地质变化具有重要影响。

地壳内部的岩浆运动和地震活动是岩石圈环流的主要表现,这是由于地球的内部热量分布不均匀所导致的。

热对流和岩石圈的运动形成了地震活动的地震带。

高中地理书上三圈环流的问题.?

答:三圈环流是一种假设的状况,为了方便研究,地理学中假设大气均匀地在地表运动,这样才将大气运动分为三圈环流(指一个半球八就是低纬环流、中纬环流和高纬环流。

由于赤道地区气温高,气流膨胀上升,高空气压较高,受水平气压梯度力的影响,气流向极地方向流动。

又受地转偏向力的影响,气流运动至北纬30度时便堆积下沉,使该地区地表气压较高,而该地区位于副热带,故形成副热带高压。

赤道地区地表气压较低,于是形成赤道低气压带。

在地表,气流从高压流向低压,形成低纬环流。