第24课 人民解放战争的胜利

- 格式:ppt

- 大小:7.44 MB

- 文档页数:35

部编版八年级历史上册《第24课人民解放战争的胜利》教学设计一. 教材分析部编版八年级历史上册《第24课人民解放战争的胜利》教材,主要介绍了1945年至1949年我国人民解放战争的胜利过程。

本课内容涵盖了抗日战争胜利后的国内形势、国共两党的军事对抗、三大战役、渡江战役等重要历史事件。

通过本课的学习,使学生了解人民解放战争胜利的历史意义,认识中国人民为民族独立、自由、国家富强所付出的巨大牺牲和努力。

二. 学情分析八年级的学生已经具备一定的历史知识基础,对近现代史有一定的了解。

但在分析历史事件、评价历史人物等方面,还需加以引导和培养。

此外,学生对于战争年代的历史背景、战争过程等方面的了解相对较为模糊,需要通过本课的学习加以深化。

三. 教学目标1.知识与技能:了解人民解放战争胜利的历史背景、过程及意义,认识中国人民为民族独立、自由、国家富强所付出的巨大牺牲和努力。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方法,提高学生分析历史事件、评价历史人物的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生的爱国情怀,增强民族自豪感,树立为国家和民族的事业而努力奋斗的信念。

四. 教学重难点1.重点:人民解放战争胜利的历史背景、过程及意义。

2.难点:人民解放战争中重大战役的战术特点及战略意义。

五. 教学方法1.情境教学法:通过历史图片、视频等资料,再现战争年代的历史场景,激发学生的学习兴趣。

2.自主学习法:引导学生独立思考,自主探究,提高分析历史事件、评价历史人物的能力。

3.合作探讨法:分组讨论,发挥团队协作精神,共同解决问题。

4.讲授法:教师对关键知识点进行讲解,引导学生理解和掌握。

六. 教学准备1.课件:制作精美的课件,涵盖历史事件、战役示意图等。

2.资料:收集相关的历史图片、视频等资料。

3.教材:部编版八年级历史上册《第24课人民解放战争的胜利》。

4.黑板:用于板书重点知识点。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示人民解放战争胜利的历史背景,引导学生回顾抗日战争胜利后的国内形势,引出本课主题。

部编八年历史上册第24课《人民解放战争的胜利》教学设计一. 教材分析本课《人民解放战争的胜利》是部编八年历史上册的组成部分,主要讲述了1945年至1949年中国人民解放战争的胜利过程。

教材通过描述重要战役、政策和战略方针,展现了中国共产党领导的人民解放战争从胜利走向胜利的历史进程。

本课内容对于学生理解中国近现代史,特别是新主义革命时期的历史具有重要意义。

二. 学情分析学生在学习本课之前,已经了解了抗日战争胜利后国共两党的矛盾和冲突,对解放战争的历史背景有一定认识。

但对于解放战争中具体的战役、政策和战略方针,可能了解不深。

因此,在教学过程中,需要引导学生从多个角度理解和分析解放战争的历史,培养其历史思维能力。

三. 教学目标1.知识与技能:了解人民解放战争的主要战役、政策和战略方针,掌握中国共产党领导的人民解放战争取得胜利的原因。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方法,分析解放战争的历史意义和价值。

3.情感态度与价值观:培养学生对中国共产党和人民解放战争的认同感,增强民族自豪感。

四. 教学重难点1.重点:解放战争的主要战役、政策和战略方针,人民解放战争取得胜利的原因。

2.难点:解放战争的历史意义和价值,中国共产党在解放战争中的领导作用。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、视频等资料,引导学生身临其境地感受解放战争的历史场景。

2.问题驱动法:设置问题,引导学生主动探究解放战争的历史内涵。

3.合作探讨法:分组讨论,培养学生的团队协作能力和历史分析能力。

六. 教学准备1.教材、教学参考书、相关历史资料。

2.图片、视频等教学资源。

3.课件、黑板、粉笔等教学工具。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用图片、视频等资源,简要回顾抗日战争胜利后的历史背景,引导学生进入解放战争的主题。

2.呈现(10分钟)呈现人民解放战争的主要战役、政策和战略方针,让学生对解放战争有一个整体的认识。

3.操练(10分钟)设置问题,引导学生针对呈现的内容进行思考和讨论,分析解放战争取得胜利的原因。

八上历史第24课课堂

笔记

八上历史第24课《人民解放战争的胜利》课堂笔记。

一、背景

抗日战争胜利后,中国面临两种命运、两种前途的抉择。

国民党发动内战,中国共产党领导人民进行解放战争。

二、过程

1.战略防御(1946年6月-1947年6月)(1)国民党军队向解放区发动进攻,先后发动全面内战、重点进攻等战役。

(2)共产党领导解放区军民进行自卫战争,粉碎了国民党军队的进攻。

2.战略反攻(1947年6月-1948年秋)(1)共产党领导人民解放军向国民党统治区发起战略反攻,相继发起辽沈战役、淮海战役、平津战役等三大战役。

(2)三大战役中,人民解放军歼灭和改编国民党军队500多万,为解放全中国奠定了基础。

3.战略决战(1948年秋-1949年春)(1)共产党领导人民解放军向国民党军队发起战略决战,相继发起辽沈战役、淮海战役、平津战役等三大战役。

(2)三大战役中,人民解放军歼灭和改编国民党军队500多万,为解放全中国奠定了基础。

三、结果

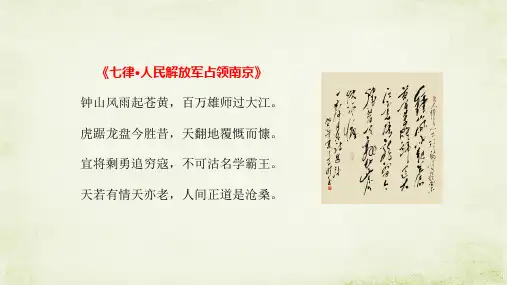

1949年4月,人民解放军发动渡江战役,解放南京,宣告了国民党统治的覆灭。

1949年10月1日,中华人民共和国成立,中国人民从此站起来了。

四、意义

人民解放战争的胜利,是中国近代以来民族解放战争的重要组成部分,是中国革命史上的伟大壮丽史诗。

它彻底结束了帝国主义在中国的殖民统治,实现了中国的民族独立和人民解放。

同时,它也为世界和平与发展作出了重要贡献。

部编版八年级上册历史第24课《人民解放战争的胜利》课堂笔记人民解放战争的胜利主要内容:一. 从抗战胜利到人民解放战争的开展二. 胜利原因分析三. 人民解放战争的胜利对中国和世界的影响四. 思考题:为什么说中国革命及其胜利是20世纪世界革命史上最有影响的事件之一?-----------------------------------------------------------------------------------------------一. 从抗战胜利到人民解放战争的开展1949年10月1日,中华人民共和国成立,标志着中国革命取得了伟大胜利,这是中国历史上极其重要的一件事情。

回顾整个起义和革命过程,无疑”人民解放战争“是其中的一个历史阶段。

它的依托是抗日战争胜利觉醒了民众,并使得国共两党加强了统一合作的倾向。

在胜利后,时局并不平静,美侵烦扰不断,国共矛盾逐渐加剧,终于爆发全面内战。

二. 胜利原因分析1. 党的正确领导中国革命的第一流力量——中国共产党,是中国工农阶级的革命先锋队。

在战争中,党不断总结历史和现实经验,制定科学政策和计划,分析敌情和盟情,提高军队建设和作战能力,发扬内部民主和纪律,不断加强民族团结和士气,群策群力,共同打赢人民解放战争。

2. 人民的积极参与人民是战争的创造者和主力军。

在军事上,人民参军入伍,打游击战,发动攻势、支援阵地,并协助抢修交通、联络情报等后方工作;在政治上,人民告密协助反渗透,投身思想宣传和文化教育,发动抗美援朝和社会主义建设的革命热潮。

这些都是胜利的重要因素。

3. 天时、地利和人和人民解放战争是一次波澜壮阔的全民族革命斗争,是许多有利条件的综合体现。

如:(1)国际和平环境和冷战气氛的分化,为中国独立和自由奠定了社会大局的基础。

(2)国内政治和军事剿捕的分化,为军队发展和人民支援奠定了基础。

(3)民族复苏和统一的分化,为民主革命的进行和国内区域整合奠定了基础。

第七单元解放战争第24课人民解放战争的胜利教学设计【课标要求】知道解放区的土地改革;了解刘邓大军挺进大别山的史实,知道辽沈、淮海、平津三大战役和南京解放。

简析人民解放战争迅速胜利的主要原因。

【教学目标】知识与能力:知道《中国土地法大纲》和土地改革的基本内容;知道刘邓挺进大别山、三大战役和渡江战役的基本史实。

过程与方法:分析理解解放区的土地改革与三大战役胜利进行的关系;通过对人民解放战争迅速胜利原因的探究分析过程,培养学生丰富的历史想象力,初步掌握归纳,形成独立思考、勇于探索的意识与能力。

情感态度价值观:通过对人民解放战争胜利原因的分析研究,认识得人心者得天下,失人心者失天下,从而树立正确的历史观和价值观,学习解放军艰苦奋斗、坚持抗战的精神。

【教学重难点】教学重点:解放区的土地改革、三大战役。

教学难点:解放区的土地改革与三大战役的关系。

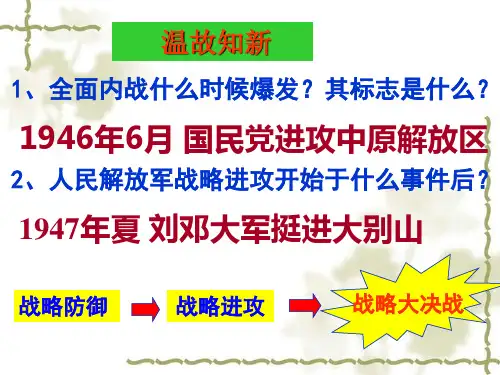

【教学过程】导入新课:回顾旧知,温故知新,设置问题:1、全面内战是什么时间爆发的?标志是什么?学生作答:1946年6月,蒋介石进攻中原解放区。

教师呈现地图,培养学生的历史地理识图能力。

2、全面进攻被瓦解之后,又发动了对哪里的重点进攻?学生作答:1947年3月,国民党开始发动对陕北、山东解放区的重点进攻。

同样在地图上呈现陕北与山东解放区的地理位置,学生能够了解战争的基本形势与国民党进攻的地域范围。

呈现“1946年6月内战爆发时”和“1947年5月孟良崮战役后”国民党与共产党兵力对比图,提问学生能够看出随时间发展兵力对比有何变化,培养学生归纳总结能力。

得出结论:国民党仍然占据优势,但是国共兵力对比的差距在逐步缩小。

由此引申本课主题,国民党的全面进攻、重点进攻被瓦解,此时随革命形势发展,我们如何才能扭亏为盈,取得内战的胜利呢,共产党审时度势,决定以史为鉴:出示两句名谚:“君者,舟也;庶人者,水也;水能载舟,亦能覆舟——【战国】荀子”“得君子心者得诸侯;得诸侯心者得士大夫;得民心者得天下——【西晋】司马懿”由此,抛出问题:思考两位大思想家的观点有何共性?学生自主进行阅读并翻译,得到“重视百姓的作用”、“得民心”的重要信息;接着继续引导学生思考,怎么样才能取得“民心”呢?从而呈现本课学习结构:第24课人民解放战争的胜利一、得民心——土地改革二、用民心——三大战役三、聚民心——渡江战役教师转折:中国最多的是农民,解决农民土地问题,是得到民心的关键,从而导入第一子目:一、得民心——解放区的土地改革呈现“封建时期农民遭遇剥削的漫画”,以及根据《中共中央关于公布中国土地法大纲的决议》绘制的“农村、地主人口与占有土地比例的饼形图”。