2011年温州市国民经济和社会发展统计公报

- 格式:doc

- 大小:153.50 KB

- 文档页数:18

温州人口总量变化、人口年龄结构、家庭规模的变化2011年05月09日温州市统计局召开新闻发布会,公布了温州市第六次全国人口普查主要数据。

据悉,我市目前常住人口为912.21万人,人口数量仍居浙江省之首。

与2000年的“五普”相比,我市人口发展变化在十年内呈现出十大特点。

·人口总量仍处于高增长期十年来,我市常住人口以1.9%的速度递增,高于全国1.33个百分比,高于全省0.37个百分比,常住人口突破900万。

为我市经济社会发展提供了必须的劳动力资源。

·家庭户规模继续呈小型化趋势平均每个家庭户的人口比比“五普”减少0.59人,比全国平均水平低0.34人。

显示出,迁移流动人口增加、年轻人婚后独立居住和居住条件改善等因素,使家庭结构发生明显变化。

·市外流入人口大量增加近十年,我市仍是流入人口高增长期,也是全省省外流入人口最多的城市。

通俗的讲,目前我市每10个人中就有3个是省外来人员,每3个人中就有1个是新温州人。

江西,贵州、安徽、湖北、四川等5省是我市流入人口的主要源地。

·城镇人口比重进一步提高由于流入人口集中在中心镇,十年里我市城镇人口比重快速提高,比“五普”上升14.6个百分比,比全国水平高16.3个百分比,比全省高出4.4个百分比。

接下来,我市提高城镇化发展水平任务更为艰巨。

·市民受教育程度明显提高十年来,我市人口文化程度越高增长越快,低文化程度比重明显明显下降。

与“五普”相比,我市每10万常住人口中,具有大学文化程度的人口增长2.1倍,高中文化程度人数增长37.2%,初中文化程度人数增长10.4%,小学文化程度人数下降24.2%。

·劳动力需求处于旺盛期外来人口的大量增加,不仅扩大了我市人口规模,也改变了我市人口年龄结构。

目前,15——64岁人口比“五普”增加了161.21万人,为我市提供和储备了丰富的劳动力资源。

·人口年龄结构已经步入老年期根据普查结果,按照国际标准,我市人口年龄结构已进入老年期。

2011年浙江省国民经济和社会发展统计公报

六、对外经济

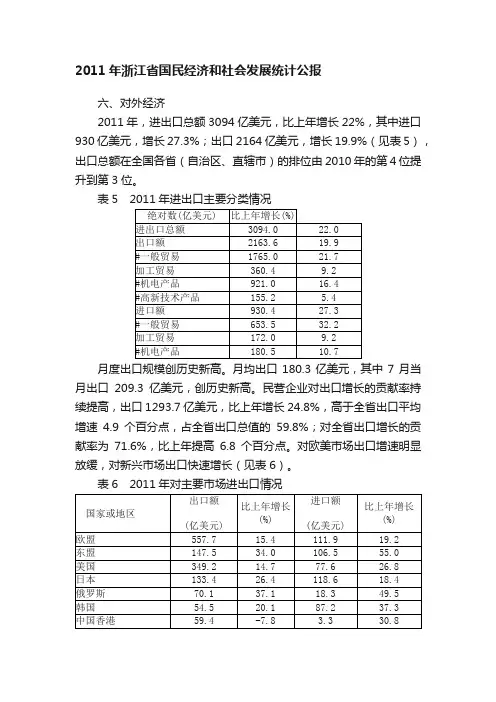

2011年,进出口总额3094亿美元,比上年增长22%,其中进口930亿美元,增长27.3%;出口2164亿美元,增长19.9%(见表5),出口总额在全国各省(自治区、直辖市)的排位由2010年的第4位提升到第3位。

表5 2011年进出口主要分类情况

月度出口规模创历史新高。

月均出口180.3亿美元,其中7月当月出口209.3亿美元,创历史新高。

民营企业对出口增长的贡献率持续提高,出口1293.7亿美元,比上年增长24.8%,高于全省出口平均增速4.9个百分点,占全省出口总值的59.8%;对全省出口增长的贡献率为71.6%,比上年提高6.8个百分点。

对欧美市场出口增速明显放缓,对新兴市场出口快速增长(见表6)。

表6 2011年对主要市场进出口情况

新批外商直接投资项目1691个,比上年减少253个,合同外资205.8亿美元,实际到位外资116.7亿美元,分别比上年增长2.7%和6%。

第三产业利用外资继续保持良好势头,合同外资94.3亿美元,实际利用外资54亿美元,分别比上年增长16.2%和30.3%,分别占外资总额的45.8%和46.3%。

对外承包工程和劳务合作完成营业额30.3亿美元,比上年增长4%;经审批和核准的境外投资企业和机构共计568家,中方投资34.5亿美元,增长2.5%。

全年实际对外直接投资21.1亿美元,下降19.5%。

2010年温州市国民经济和社会发展统计公报温州市统计局国家统计局温州调查队(2011年3月25日)2010年,全市人民在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻落实中央和省委、省政府各项决策部署,深化发展战略,创新工作举措,全力克难攻坚,全市经济运行在恢复中逐步趋向平稳较快发展,十一五”规划各项主要目标基本完成,产业结构不断调整升级,节能减排工作取得阶段性成效,民生工作进一步改善,社会各项事业取得新的进步。

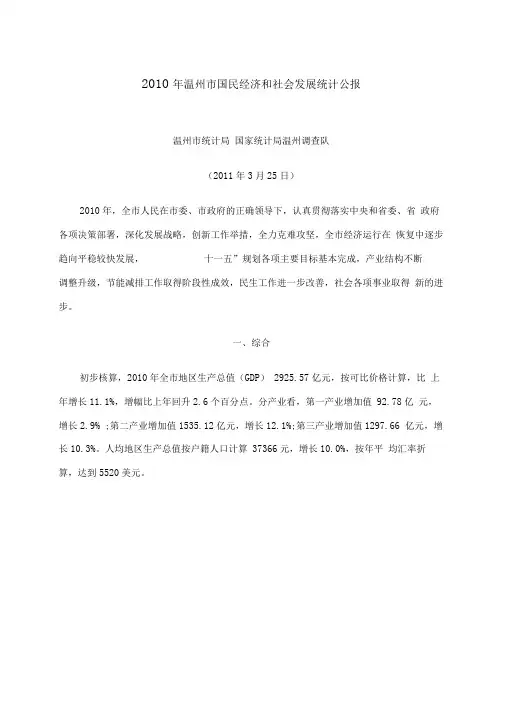

一、综合初步核算,2010年全市地区生产总值(GDP)2925.57亿元,按可比价格计算,比上年增长11.1%,增幅比上年回升2.6个百分点。

分产业看,第一产业增加值92.78亿元,增长2.9% ;第二产业增加值1535.12亿元,增长12.1%;第三产业增加值1297.66 亿元,增长10.3%。

人均地区生产总值按户籍人口计算37366元,增长10.0%,按年平均汇率折算,达到5520美元。

图1 2001-2010年温州市地区生产总值及其增长速度国民经济三次产业结构为3.2: 52.4: 44.4,受工业经济恢复性增长影响,三产比重较上年回落0.4个百分点。

财政收入占GDP比重为14.1%,较上年回落0.2个百分点。

民营经济占全市国民经济比重达到81.6%。

全年居民消费价格总水平比上年上涨4.3%,构成CPI的八大类消费品及服务项目价格呈现七涨一跌”态势,其中食品、医疗保健和个人用品、居住、家庭设备用品及维修服务、烟酒及用品、交通和通信、娱乐文化用品及服务等七大类价格水平与上年比分别上涨8.2%、8.2%、6.3%、1.3%、0.8%、0.7%和0.5%,衣着类与上年比下降1.1%图2 2001—2010年居民消费价格涨跌幅度全年新增城镇就业岗位10.03万个,下岗失业人员再就业人数2.00万人,同比分别增长19.7%和21.3%;年末城镇登记失业人数2.87万人,城镇登记失业率为2.36%, 比上年末下降0.11个百分点。

开篇语随着楼市调控政策在全国范围的蔓延,开发商资金链进一步告急,反映在市场上是土地市场的低迷,商品房开盘优惠力度的加大,以及二手房房价出现松动。

不过相对于一线城市的举步维艰,三四线城市由于土地财政的依赖性和外来开发商和投资者的强势加入,下半年将成为楼市主要的爆发点。

日前,《温州市2011年度国有建设用地供应计划》已经市人民政府批准,根据计划,今年住宅用地供应将放量。

其中龙湾和瓯海将是下一阶段土地供应的热点区域,而龙湾的崛起与万达广场的强势入驻不无关系。

多年来一直是市区房地产开发热点的鹿城区,最近一两年却是偃旗息鼓,土地的稀缺和市场的饱和是其中主要的原因,因此今年将会继续保持现状。

土地供应的放量也伴随着部分地块因市场原因而流标,为避免土地再次流标,瑞安市国土资源局在我市率先推出了土地出让预申请制度,确保土地财政收入。

尽管此前市区和平阳等地没有明确推出类似的政策,但市区某地块和平阳鳌江镇蓝田东侧A、B地块也开始尝试这种办法出让土地。

在土地市场持续低迷下,勾地制度的出台也是顺势而为。

而随着市场上有购房资格购房者的逐渐减少以及首付40%的压力,等待政策变化无疑是消极的应对方法,感受到销售压力的众多开发商开始了一场对购房者的争夺。

目前,已有温州本地房开主动开出优惠开盘价冲击市场的例子,也有的开发商推出真正的适应“刚需”的低总价小户型产品,还有参加此次房博会的异地项目索性拿出了形形色色的大力度优惠……这些现象在近几年的楼市都是稀罕事情。

而对于目前一小部分拥有购房资格的幸运儿来说,价格仍然是考虑的首要因素,房价博弈将是下半年楼市主要的基调。

受大环境影响,市区二手房价也开始出现松动,房价的松动对于一些购房者来说确实是件好事,而对于一些急于卖房的房东而言,就不见得顺心了。

据房管部门提供的数据显示,今年1-4月份,市区二手住房成交量明显下降,分别为1388套、633套、844套、706套。

其中,一季度的成交量创下了近三年以来的最低纪录。

2012年温州市国民经济和社会发展统计公报温州市统计局国家统计局温州调查队(2013年3月30日)2012年,全市人民在市委、市政府的正确领导下,坚持以科学发展观为指导,认真实施“两海两改”四大国家战略举措,扎实推进“三生融合•幸福温州”建设,坚持“稳中求进、转中求好”的工作基调,努力克服经济社会发展中的各种困难与问题,抓投入兴实体,加快转型升级步伐,促进城乡统筹发展,全市经济在转型升级中实现平稳增长,社会各项事业全面推进,人民生活持续改善。

一、综合初步核算,2012年全市生产总值3650.06亿元,按可比价计算,比上年增长6.7%,增幅比上年回落2.8个百分点。

其中,第一产业增加值112.90亿元,增长1.2%;第二产业增加值1843.06亿元,增长6.0%;第三产业增加值1694.10亿元,增长8.0%。

按户籍人口计算,人均地区生产总值45667元(按年平均汇率折算为7234美元),增长5.8%。

国民经济三次产业结构为3.1:50.5:46.4,第三产业比重较上年上升1.1个百分点。

全年居民消费价格指数(CPI)比上年上涨2.3%,涨幅较上年回落3.8个百分点。

从八大类消费品及服务价格看,食品价格大幅回落是拉低物价回落的主因。

食品类价格从上年的累计涨幅11.8%,回落至今年的5.7%。

其余七大类除娱乐教育文化用品及服务类价格累计下降0.5%外,烟酒、衣着、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品、交通和通信、居住等六类分别上涨1.7%、0.5%、2.9%、1.5%、0.4%和1.5%。

全年工业生产者出厂价格下降3.3%,工业生产者购进价格下降2.3%。

全年新增城镇就业人数12.90万人,下岗失业人员再就业人数2.51万人,分别增长5.0%和9.0%;年末城镇登记失业人数2.54万人,城镇登记失业率为2.08%,比上年末下降0.1个百分点。

全年培训农村劳动力4.63万人,实现转移就业2.48万人。

2011年温州市国民经济和社会发展统计公报发布时间:2012-03-30温州市统计局国家统计局温州调查队(2012年3月29日)2011年,全市人民在市委、市政府的正确领导下,坚持以科学发展观为统领,积极化解国内外经济环境变化带来的不利影响,在攻坚克难中继续前进。

一年来,认真贯彻落实中央宏观调控政策措施,以转型升级为主线,围绕建设“三生融合〃幸福温州”,强力实施“大投入、大建设、大发展”战略,强化投入,优化环境,统筹城乡,保障民生,全市经济和社会保持平稳较快较好发展,实现了“十二五”发展的良好开局。

一、综合初步核算,2011年全市生产总值3350.87亿元,比上年增长9.5%。

其中,第一产业增加值107.01亿元,增长 2.0%;第二产业增加值1750.65亿元,增长10.3%;第三产业增加值1493.21亿元,增长9.0%。

按户籍人口计算,人均地区生产总值42278元,增长8.2%(按年平均汇率折算6546美元)。

国民经济三次产业结构为3.2:52.2:44.6,第三产业比重较上年上升0.2个百分点。

财政收入占GDP比重为14.5%,比上年上升0.4个百分点。

民营经济占全市国民经济比重达到81.9%。

全年居民消费价格比上年上涨 6.1%,其中食品类和居住类涨幅较大,分别上涨11.8%和7.0%;医疗保健和个人用品类上涨5.2%,家庭设备用品及维修服务类上涨4.6%,烟酒类上涨2.8%,交通通信类和娱乐教育文化用品及服务类均上涨1.9%,衣着类上涨1.7%。

全年工业品出厂价格上涨2.5%,原材料、燃料、动力购进价格上涨7.4%。

全年新增城镇就业岗位12.29万个,下岗失业人员再就业人数2.30万人,分别增长22.5%和14.9%;年末城镇登记失业人数2.64万人,城镇登记失业率为2.18%,比上年末下降0.18个百分点。

全年培训农村劳动力4.73万人,实现转移就业2.45万人。

二、固定资产投资和房地产业2011年,全社会固定资产投资1751.52亿元,比上年增长89.2%;投资率为52.3%,比上年的31.7%提高20.6个百分点。

温州人口总量变化、人口年龄结构、家庭规模的变化2011年05月09日温州市统计局召开新闻发布会,公布了温州市第六次全国人口普查主要数据。

据悉,我市目前常住人口为912.21万人,人口数量仍居浙江省之首。

与2000年的“五普”相比,我市人口发展变化在十年内呈现出十大特点。

·人口总量仍处于高增长期十年来,我市常住人口以1.9%的速度递增,高于全国1.33个百分比,高于全省0.37个百分比,常住人口突破900万。

为我市经济社会发展提供了必须的劳动力资源。

·家庭户规模继续呈小型化趋势平均每个家庭户的人口比比“五普”减少0.59人,比全国平均水平低0.34人。

显示出,迁移流动人口增加、年轻人婚后独立居住和居住条件改善等因素,使家庭结构发生明显变化。

·市外流入人口大量增加近十年,我市仍是流入人口高增长期,也是全省省外流入人口最多的城市。

通俗的讲,目前我市每10个人中就有3个是省外来人员,每3个人中就有1个是新温州人。

江西,贵州、安徽、湖北、四川等5省是我市流入人口的主要源地。

·城镇人口比重进一步提高由于流入人口集中在中心镇,十年里我市城镇人口比重快速提高,比“五普”上升14.6个百分比,比全国水平高16.3个百分比,比全省高出4.4个百分比。

接下来,我市提高城镇化发展水平任务更为艰巨。

·市民受教育程度明显提高十年来,我市人口文化程度越高增长越快,低文化程度比重明显明显下降。

与“五普”相比,我市每10万常住人口中,具有大学文化程度的人口增长2.1倍,高中文化程度人数增长37.2%,初中文化程度人数增长10.4%,小学文化程度人数下降24.2%。

·劳动力需求处于旺盛期外来人口的大量增加,不仅扩大了我市人口规模,也改变了我市人口年龄结构。

目前,15——64岁人口比“五普”增加了161.21万人,为我市提供和储备了丰富的劳动力资源。

·人口年龄结构已经步入老年期根据普查结果,按照国际标准,我市人口年龄结构已进入老年期。

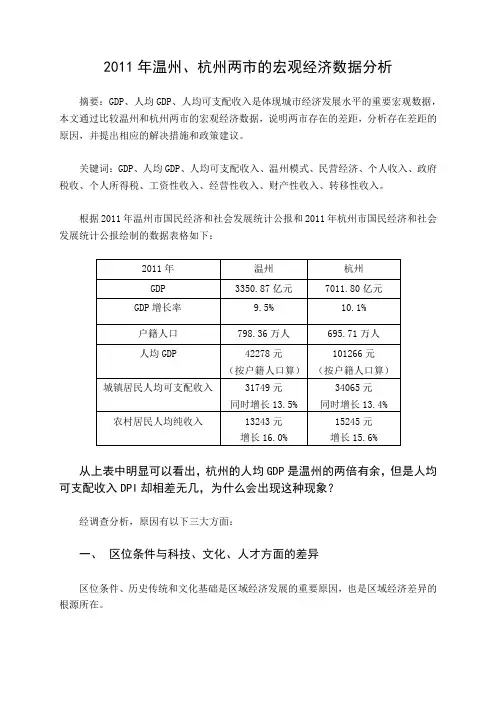

2011年温州、杭州两市的宏观经济数据分析摘要:GDP、人均GDP、人均可支配收入是体现城市经济发展水平的重要宏观数据,本文通过比较温州和杭州两市的宏观经济数据,说明两市存在的差距,分析存在差距的原因,并提出相应的解决措施和政策建议。

关键词:GDP、人均GDP、人均可支配收入、温州模式、民营经济、个人收入、政府税收、个人所得税、工资性收入、经营性收入、财产性收入、转移性收入。

根据2011年温州市国民经济和社会发展统计公报和2011年杭州市国民经济和社会发展统计公报绘制的数据表格如下:从上表中明显可以看出,杭州的人均GDP是温州的两倍有余,但是人均可支配收入DPI却相差无几,为什么会出现这种现象?经调查分析,原因有以下三大方面:一、区位条件与科技、文化、人才方面的差异区位条件、历史传统和文化基础是区域经济发展的重要原因,也是区域经济差异的根源所在。

杭州是浙江省省会,全省政治、经济、科教和文化中心,副省级城市。

杭州地处长江三角洲南翼,杭州湾西端,钱塘江下游,京杭大运河南端,是长江三角洲重要中心城市和中国东南部交通枢纽。

紧邻长三角中心城市上海给杭州带来了丰富的投资创业的机会,必然利于发展其高新技术产业、知识和技术密集型的先进制造业。

杭州显而易见的区位优势吸引了众多高新技术企业以及各专业各层次的人才,带动了杭州经济的高速发展,为杭州创造了丰富的财富,由于GDP是一个地域概念,是在其地域范围内运用生产要素生产的最终产品的市场价值,因而这些财富都将计入杭州GDP总量。

温州是我国首批14个沿海开放城市之一、首批13个农村改革试验区之一、全国城市综合配套改革试点城市之一,是最早跃入社会主义市场经济大潮的“弄潮儿”。

温州市地处浙南一隅,地理位置较为偏僻,距离上海、北京、广东等地较远,在300公里范围内也无省会城市,由于浙南山区的天然阻隔,与周边省份以及中原地区的交流与联系较为不便,交通条件直到近年来才逐步改善。

温州充分利用其地理位置偏僻的特点,灵活地运用和贯彻中央的政策,形成了独具特色的小气候,促进了当地民营经济的快速发展,造就了温州模式,成为当时乃至全国区域经济发展的典范。

2013年温州市国民经济和社会发展统计公报温州市统计局国家统计局温州调查队(2014年3月25日)2013年,全市人民在市委、市政府的正确领导下,坚持以科学发展观为指导,积极应对复杂严峻的国内外环境,全面贯彻落实中央宏观调控各项措施,紧紧围绕主题主线,推出赶超发展的“十大举措”,以提高经济增长质量效益为中心,积极作为、改革创新,全年经济呈现“企稳回升、稳中向好”的发展趋势,固定资产投资保持较快增长,经济发展后劲有所增强,物价水平总体稳定,民生持续得到改善,社会事业全面进步,工业文化强市建设迈出新步伐。

一、综合2013年全市生产总值4003.86亿元,按可比价计算,比上年增长7.7%,增幅比上年提高1.0个百分点。

其中,第一产业增加值115.39亿元,下降0.8%;第二产业增加值2015.48亿元,增长7.8%;第三产业增加值1872.99亿元,增长8.0%。

按户籍人口计算,人均地区生产总值49817元(按年平均汇率折算8044美元),增长7.1%。

国民经济三次产业结构为2.9:50.3:46.8,第三产业比重较上年提升0.4个百分点。

全年居民消费价格指数(CPI)比上年上涨1.9%,涨幅较上年回落0.4个百分点。

八大类商品和服务价格呈现“六涨二跌”态势。

其中衣着类涨幅较大,累计上涨6.4%,食品类次之,上涨3.4%,家庭设备用品及维修服务类、医疗保健和个人用品类、娱乐教育文化用品及服务类、居住类,比上年分别上涨1.9%、1.3%、0.6%、0.7%;下降的两大类为交通和通信类、烟酒类,分别下降0.3%和0.2%。

全年工业生产者出厂价格下降1.6%,工业生产者购进价格下降2.4%。

全年新增城镇就业人数17.04万人,城镇失业人员再就业人数3.06万人;年末城镇登记失业人数2.52万人,城镇登记失业率为1.94%,比上年末下降0.14个百分点。

全年培训农村劳动力4.35万人,实现转移就业2.28万人。

2011年度人力资源和社会保障事业发展统计公报2011年是“十二五”时期开局之年,各级人力资源社会保障部门认真贯彻落实党中央、国务院的一系列重大决策部署,牢牢抓住“民生为本、人才优先”工作主线,大力实施就业优先战略和人才强国战略,加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系,进一步深化人事制度改革和工资收入分配制度改革,积极构建和谐劳动关系,为保障和改善民生、维护改革发展稳定大局做出了重要贡献。

一、劳动就业年末全国就业人员76420万人,其中城镇就业人员35914万人。

全国就业人员中,第一产业就业人员占34.8%;第二产业就业人员占29.5%;第三产业就业人员占35.7%。

2011年度全国农民工总量为25278万人,比上年增加1055万人,其中外出农民工数量为15863万人。

图1 近五年全国就业人员产业构成情况单位:%全年城镇新增就业人员1221万人,有553万城镇失业人员实现了再就业,就业困难人员就业180万人。

年末城镇登记失业人数为922万人,城镇登记失业率为4.1%。

全年全国共帮助5.7万户零就业家庭实现每户至少一人就业。

组织2.4万名高校毕业生到农村基层从事“三支一扶”的工作。

图2 近五年城镇新增就业人数单位:万人图3 近五年城镇失业人员再就业人数单位:万人图4 近五年城镇登记失业人数及登记失业率单位:万人,%年末持外国人就业证在中国工作的外国人共24.19万人,持台港澳人员就业证在内地工作的台港澳人员共9.46万人。

人力资源市场管理进一步规范。

下发了《关于加强统一管理切实维护人力资源市场良好秩序的通知》,指导各地进一步做好人力资源市场统一管理工作。

在全国范围内开展了清理整顿人力资源市场秩序专项行动,共检查职介机构和用人单位近13.3万户次,查处违法案件1.01万件,其中取缔非法职业中介活动4055起。

人力资源服务体系进一步完善。

各类人力资源服务机构以市场需求为导向,不断拓展人力资源服务领域,丰富了服务内容,提升了服务水平。

温岭市2011年国民经济和社会发展统计公报温岭市统计局国家统计局温岭调查队(2012年2月28日)2011年全市以科学发展观为统领,以“加快转型、全面跨越”为主题,坚持“陆海联动、创新驱动、城市拉动、开放带动”,坚持调结构促转型谋发展、抓统筹惠民生保稳定,实现了经济社会稳定较快发展。

一、综合据初步核算,2011年全市678.62亿元,按可比价格计算,比上年增长9.6%。

其中第一产业增加值50.25亿元,比上年增长2.1%;第二产业增加值361.40亿元,增长11.1%;第三产业增加值266.97亿元,增长8.9%。

人均生产总值56736元,比上年增长8.9%,按现行年平均汇率计算的人均生产总值8784美元。

三次产业结构由上年的7.2∶53.4∶39.4调整为7.4∶53.3∶39.3,一产比重比上年提高0.2个百分点,二产、三产比重均降低0.1个百分点。

二、农业2011年农林牧渔业总产值91.63亿元,按可比价计算,比上年增长2.8%。

其中农业产值22.92亿元,增长2.5%;林业产值0.04亿元,下降22.7%;牧业产值7.50亿元,增长2.5%;渔业产值59.58亿元,增长3.1%。

全年农作物总播种面积52121公顷,比上年下降0.6%。

全市粮食作物播种面积25704公顷,比上年下降7.7%;全年粮食总产量15.36万吨,下降5.3%。

全市非粮作物播种面积26417公顷,比上年增长7.4%。

全年蔬菜产量46.38万吨,比上年增长16.6%;油料作物产量834吨,增长13.2%;甘庶产量15.84万吨,增长0.1%;果用瓜产量19.96万吨,增长4.4%,其中西瓜18.74万吨,增长4.0%;水果(包括果用瓜)产量28.16万吨,增长3.7%。

拥有中国名牌农产品1个,地理标志农产品1个,浙江名牌农产品6个,著名商标8个。

通过认证无公害农产品达57个,绿色食品36个,无公害农产品产地53个、产品57个。

2011年浙江省国民经济和社会发展统计公报浙江省统计局国家统计局浙江调查总队二○一二年二月二十二日2011年,浙江深入贯彻落实科学发展观,认真实施“八八战略”和“两创”总战略,在国际经济增长减速,国内实施积极的财政政策和稳健的货币政策的宏观环境下,着力稳增长、抓转型、控物价、惠民生、促和谐,加快启动实施三大国家战略,积极帮助中小企业脱困解难,全省经济保持平稳较快增长,民生进一步改善,实现了“十二五”发展的良好开局。

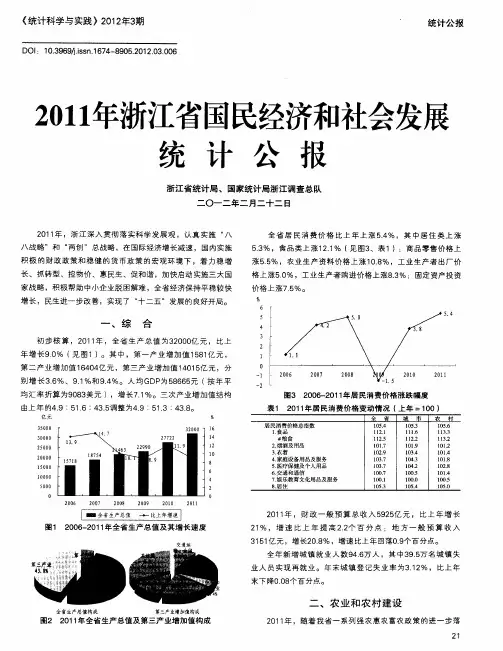

一、综合初步核算,2011年,全省生产总值为32000亿元,比上年增长9.0%(见图1)。

其中,第一产业增加值1581亿元,第二产业增加值16404亿元,第三产业增加值14015亿元,分别增长3.6%、9.1%和9.4%。

人均GDP为58665元(按年平均汇率折算为9083美元),增长7.1%。

三次产业增加值结构由上年的4.9:51.6:43.5调整为4.9:51.3:43.8。

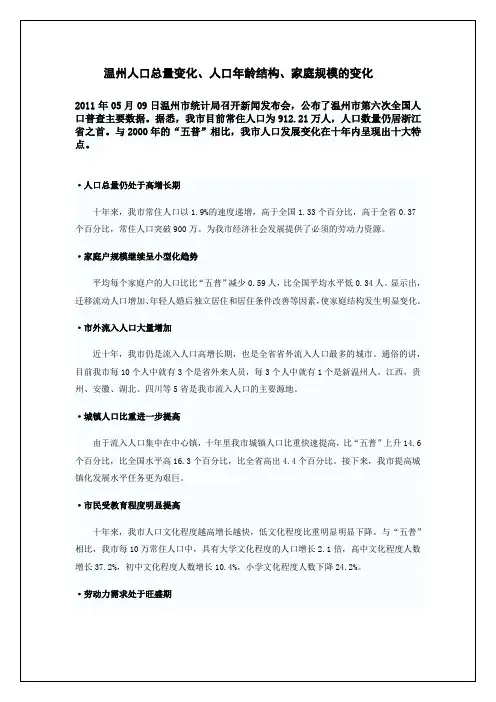

图1 2006-2011年全省生产总值及其增长速度图2 2011年全省生产总值及第三产业增加值构成全省居民消费价格比上年上涨5.4%,其中居住类上涨5.3%,食品类上涨12.1%(见图3、表1);商品零售价格上涨5.5%,农业生产资料价格上涨10.8%,工业生产者出厂价格上涨5.0%,工业生产者购进价格上涨8.3%;固定资产投资价格上涨7.5%。

图3 2006-2011年居民消费价格涨跌幅度2011年,财政一般预算总收入5925亿元,比上年增长21%,增速比上年提高2.2个百分点;地方一般预算收入3151亿元,增长20.8%,增速比上年回落0.9个百分点。

全年新增城镇就业人数94.6万人,其中39.5万名城镇失业人员实现再就业。

年末城镇登记失业率为3.12%,比上年末下降0.08个百分点。

二、农业和农村建设2011年,随着我省一系列强农惠农富农政策的进一步落实,农林牧渔各业稳定增长,效益提升。

粮食、油料产量增长。

2011年平湖市国民经济和社会发展统计公报平湖市统计局二○一二年二月五日2011年是“十二五”发展的开局之年,也是推进我市科学发展、转型发展的关键之年。

年初以来,全市上下按照市委市政府确定的工作思路,以科学发展为主题,以转变经济发展方式为主线,继续扎实开展“三年”活动、深入推进“十大工程”,努力开创我市经济社会又好又快发展新局面。

一年来,全市经济在转型中健康发展,社会事业建设稳步推进。

与此同时,受国内外复杂因素影响,全市经济增长出现下行趋势,保持经济社会又好又快发展的困难和压力明显加大。

一、综合2011年全市实现生产总值394.7亿元,按可比价格计算,比上年增长11.2%,增速比上年回落3.2个百分点,但仍高于全国、全省、嘉兴全市2、2.2、0.6个百分点。

按户籍人口计算,人均生产总值达到80978元,比上年增加10919元,按年平均汇率计算折合12538美元。

分季度看,一季度增长12.1%,上半年增长12.2%,前三季度增长11.2%,全年增长11.2%。

分产业看,第一产业增加值18.2亿元,增长 2.0% ;第二产业增加值251.1亿元,增长12.0% ,其中工业236.3亿元,增长13%;第三产业增加值125.4亿元,增长11.0%。

三次产业结构比为4.6:63.6:31.8。

2011年,全市实现财政一般预算总收入64.1亿元,比上年增长24.1%,其中地方一般预算收入32.4亿元,增长27.2%,增幅分别比上年度提高5.9、4.7个百分点。

二、农业2011年,全市第一产业实现增加值18.2亿元,比上年增长2%(实现产值27.3亿元,可比增长1.9%)。

全年农作物播种面积79.9万亩,比上年下降0.6%,其中:粮食播种面积55.2万亩,增长2.9%,粮食总产量达到24.6万吨,产量已连续6年超出22万吨;油菜籽播种面积10.7万亩,下降18.4%;蔬菜播种面积11.1万亩,增长5.1%。

粮经面积比为69:31。

2011年苍南县国民经济和社会发展统计公报苍南县统计局(2012年3月1日)2011年是我县“十二五”规划开局之年,我县紧紧围绕县委“六六六”工作布局,坚持以科学发展观为指导,积极贯彻执行中央和省市党委和政府的一系列重大决策和部署,积极应对国内外经济环境的变化,着力增强经济发展动力和活力,全县经济保持平稳较快发展,后劲不断增强,质量不断提高,活力不断提升,民生工作进一步改善,社会各项事业取得新的进步。

一、综合根据初步测算,2011年我县实现生产总值294.92亿元,按可比价计算,比上年增长10.5%。

其中,第一产业实现增加值2 3.09亿元,同比增长2.3%;第二产业增加值143.56亿元,同比增长12.7%;第三产业增加值128.27亿元,同比增长9.5%。

三次产业结构由上年的8.0:48.3:43.7调整为7.8:48.7:43.5。

第二产业对经济增长的贡献率达51.0%,拉动GDP增长6.1个百分点;第三产业对经济增长的贡献率为42.0%,拉动GDP增长4. 1个百分点。

人均生产总值22563元,不变价增幅8.7%,按年平均汇率折算,达到3493美元。

全县实现财政总收入达29.68亿元,同比增幅为22.4%,其中地方财政收入17.43亿元,同比增长16.6%。

全县金融机构人民币存款余额达424.57亿元,同比增幅为22.8%。

储蓄存款余额227.55亿元,同比增幅为18.7%,年末人均储蓄存款余额为17408元,增长16.9%。

城乡居民收入继续稳定增长,其中城镇居民可支配收入25855元,同比增长14.4%;农民人均纯收入10280元,同比增长15.0%。

图1二、农业和新农村建设农业经济保持平稳发展。

全年农林牧渔业总产值(现行价)37.58亿元,按可比价计算,比上年增长1.8%,其中种植业产值13.12亿元,同比增长12.0%;林业产值0.69亿元,同比下降3.1%;牧业产值5.28亿元,同比增长8.2%;渔业产值为1 7.98亿元,同比下降6.6%;农林牧渔服务业产值为0.51亿元,同比增长26.3%。

XXX年温州市国民经济和社会发展统计公报温州市统计局国家统汁局温州调查队(2011 年 3 月25 S )2018年,全市人民在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻落实中央和省委、省政府各项决策部署,深化进展战略,创新工作举措,全力克难攻坚,全市经济运行在复原中逐步趋向平稳较快进展,“十一五”规划各项要紧LI标差不多完成,产业结构不断调整升级,节能减排工作取得时期性成效,民生工作进一步改善,社会各项事业取得新的进步。

一、综合图1 2001-2018年温州市地区生产总值及其增长速度国民经济三次产业结构为3.2: 52.4: 44.4,受工业经济复原性增长阻碍,三产比重较上年回落0.4个白分点。

财政收入占GDP比重为14.1%,较上年回落0.2个百分点。

民营经济占全市国民经济比重达到81.6%o全年居民消费价格总水平比上年上涨4.3%,构成CPI的八大类消费品及服务项忖价格出现“七涨一跌”态势,其中食品、医疗保健和个人用品、居住、家庭设备用品及修理服务、烟酒及用品、交通和通信、娱乐文化用品及服务等七大类价格水平与上年比分不上涨8.2%、8.2%、6.3%、1.3%、0.8%、0.7%和0.5%,衣着类与上年比下降1.1%。

图2 2001—2018年居民消费价格涨跌幅度全年新增城镇就业岗位10.03万个,下岗失业人员再就业人数2.00万人,同比分不增长19.7%和21.3%;年末城镇登记失业人数2.87万人,城镇登记失业率为2.36%, 比上年末下降0.11个百分点。

全年共培训农村劳动力7.92万人,实现转移就业2.47 万人。

二、农业和农村建设全市农林牧渔业生产保持平稳进展。

全年农林牧渔业总产值154.12亿元,按可比价格运算,比上年增长3.7%。

其中,农业产值64.60亿元,增长0.3%;林业产值3.44 亿元,增长0.3%;牧业产值33.22亿元,增长11.3%;渔业产值50.39亿元,增长3.3%;农林牧漁服务业产值2.47亿元,增长9.4%o全年农作物总播种面积256.29千公顷,比上年增长0.1%,其中粮食播种面积163.07 千公顷,下降0.3%。

2011年温州市国民经济和社会发展统计公报发布时间:2012-03-30温州市统计局国家统计局温州调查队(2012年3月29日)2011年,全市人民在市委、市政府的正确领导下,坚持以科学发展观为统领,积极化解国内外经济环境变化带来的不利影响,在攻坚克难中继续前进。

一年来,认真贯彻落实中央宏观调控政策措施,以转型升级为主线,围绕建设“三生融合〃幸福温州”,强力实施“大投入、大建设、大发展”战略,强化投入,优化环境,统筹城乡,保障民生,全市经济和社会保持平稳较快较好发展,实现了“十二五”发展的良好开局。

一、综合初步核算,2011年全市生产总值3350.87亿元,比上年增长9.5%。

其中,第一产业增加值107.01亿元,增长 2.0%;第二产业增加值1750.65亿元,增长10.3%;第三产业增加值1493.21亿元,增长9.0%。

按户籍人口计算,人均地区生产总值42278元,增长8.2%(按年平均汇率折算6546美元)。

国民经济三次产业结构为3.2:52.2:44.6,第三产业比重较上年上升0.2个百分点。

财政收入占GDP比重为14.5%,比上年上升0.4个百分点。

民营经济占全市国民经济比重达到81.9%。

全年居民消费价格比上年上涨 6.1%,其中食品类和居住类涨幅较大,分别上涨11.8%和7.0%;医疗保健和个人用品类上涨5.2%,家庭设备用品及维修服务类上涨4.6%,烟酒类上涨2.8%,交通通信类和娱乐教育文化用品及服务类均上涨1.9%,衣着类上涨1.7%。

全年工业品出厂价格上涨2.5%,原材料、燃料、动力购进价格上涨7.4%。

全年新增城镇就业岗位12.29万个,下岗失业人员再就业人数2.30万人,分别增长22.5%和14.9%;年末城镇登记失业人数2.64万人,城镇登记失业率为2.18%,比上年末下降0.18个百分点。

全年培训农村劳动力4.73万人,实现转移就业2.45万人。

二、固定资产投资和房地产业2011年,全社会固定资产投资1751.52亿元,比上年增长89.2%;投资率为52.3%,比上年的31.7%提高20.6个百分点。

限额以上固定资产投资1540.31亿元,比上年增长92.1%,其中工业性投资330.54亿元,增长19.8%;基础设施投资424.14亿元,增长56.4%;房地产投资680.55亿元,增长151.6%。

限上投资额由上年的全省第6位跃居第3位。

按产业分,限额以上第一产业投资4.81亿元,增长211.8%;第二产业投资351.57亿元,增长27.1%;第三产业投资1183.93亿元,增长126.0%。

民间投资947.31亿元,增长112.9%,占限额以上投资的61.5%。

基础设施投资力度加大。

全年限额以上基础设施建设投资424.14亿元,增长56.4%,其中水利环境和公共设施管理投资182.94亿元,增长102.3%;交通运输、仓储和邮政业投资111.91亿元,增长54.7%;教育设施投资28.17亿元,增长111.9%;卫生设施投资17.52亿元,增长142.0%;文化艺术和广电影视设施投资8.91亿元,增长292.5%。

全年限额以上投资施工项目3870个,比上年增加1262个,其中新开工项目1897个,增加861个。

全年实施重点工程项目131项,当年完成投资额401.15亿元,其中年内新开工重点工程项目56项。

年内已建成或基本建成项目23项,主要有:温州浅滩一期围涂工程、临江垃圾焚烧发电厂二期扩建工程、温州沿江防洪堤工程鹿城段、洞头连港环岛公路、温州瓯江口航道治理二期工程、泰顺人民医院迁建工程等项目。

年内续建项目80项,主要有:温瑞塘河综合整治工程、珊溪水利枢纽平苍引水工程、温州永强机场飞行区扩建工程、诸永高速公路温州段延伸工程、温州市社会福利中心、温州医学院新校园、温州市瓯海大道西段快速路工程、七都大桥等项目。

全年完成房地产开发投资680.55亿元,增长151.6%,其中住宅建设投资473.45亿元,增长145.8%。

全年房屋施工面积3226.07万平方米,增长28.8%;竣工面积417.58万平方米,增长36.3%。

全年商品房销售面积135.51万平方米,下降40.7%,其中住宅销售面积113.38万平方米,下降41.1%。

全年商品房销售额229.09亿元,下降25.5%,其中住宅销售额191.61亿元,下降28.0%。

三、农业和农村建设全市农林牧渔业生产保持平稳发展。

全年农林牧渔业总产值176.49亿元,按可比价格计算,比上年增长1.7%。

其中,农业产值73.12亿元,增长5.4%;林业产值3.90亿元,增长3.4%;牧业产值40.57亿元,增长2.8%;渔业产值56.06亿元,下降4.0%;农林牧渔服务业产值2.83亿元,增长8.1%。

全年农作物总播种面积249.27千公顷,比上年下降2.7%,其中粮食播种面积158.30千公顷,下降2.9%。

全年粮食总产量为93.10万吨,增长 6.3%。

在经济作物中,水果、蔬菜、茶叶增产,油料、糖料等作物减产。

全年肉类总产量13.74万吨,比上年增长0.7%,除猪肉增产外,牛肉、羊肉和禽肉产量比上年有所下降。

年末生猪、牛、羊和家禽存栏均有所下降。

全年水产品总产量56.29万吨,比上年下降4.1%,其中海洋捕捞43.30万吨,下降4.1%;海水养殖10.50万吨,下降4.4%;淡水产品2.49万吨,下降3.5%。

全市全年水利建设完成投资68.52亿元,年末拥有大型水库1座,中型水库18座,小型水库286座。

全市旱涝保收田面积74.46千公顷,有效灌溉田面积135.57千公顷,其中机电排灌面积96.29千公顷。

全市农(渔)业机械总动力230.25万千瓦,增长2.5%;农村用电量89.80亿千瓦时,增长25.7%。

现代农业产业化经营有新进展。

2011年,新增农民专业合作社786个,累计5120个;新增市示范性农民专业合作经济组织50家,累计205家;新增市级农业龙头企业28家,累计201家。

新增无公害农产品产地79个,新增绿色食品13个。

继续深入实施“千村整治、百村示范”工程和“共同跨越六大行动”,完成整治村建设466个,实施欠发达地区扶贫开发整村推进项目32个,实施农业开发项目74个。

四、工业和建筑业2011年,全市实现工业总产值7073.61亿元,比上年增长12.8%;工业增加值1546.23亿元,按可比价计算,增长8.7%。

全市规模以上工业企业3998家,实现工业总产值4303.01亿元,比上年增长12.6%。

其中,轻工业产值1479.76亿元,增长13.3%;重工业产值2823.25亿元,增长12.3%。

规模以上工业销售产值4194.40亿元,增长13.1%;完成出口交货值717.21亿元,增长8.6%,占销售产值比重为17.1%。

规模以上工业中,实现高新技术产业总产值1236.05亿元,增长15.6%,高于规上工业总产值增幅 3.0个百分点。

全年新产品产值453.28亿元,比上年增长11.9%;新产品产值率为10.5%,比上年提高0.6个百分点。

按行业分,有14个大类行业产值超100亿元,实现工业总产值3696.60亿元,占规模以上工业总产值比重85.9%,其中电气机械及器材制造业、皮革毛皮羽毛(绒)及其制品业、通用设备制造业、电力热力的生产和供应业、塑料制品业、纺织服装鞋帽制造业等6个大类行业年产值超过200亿元。

规模以上工业企业全年实现主营业务收入4041.25亿元,增长11.3%;利税总额353.09亿元,增长5.9%,其中利润总额210.74亿元,增长1.5%。

亏损企业249家,亏损额10.04亿元,分别上升75.4%和143.4%。

年末企业应收帐款净额804.33亿元,上升17.7%;产成品存货195.22亿元,上升13.3%。

全年建筑业实现增加值204.43亿元,比上年增长25.8%。

全市拥有三级以上资质的建筑企业629家,实现建筑业总产值790.97亿元,增长29.5%;实现利润总额21.48亿元,增长24.2%。

年末拥有资产538.70亿元,其中固定资产原价88.05亿元。

五、国内贸易和旅游全年社会消费品零售总额1767.64亿元,比上年增长18.1%。

其中,城镇消费品零售额1643.52亿元,增长18.1%;乡村消费品零售额124.12亿元,增长17.0%。

从行业分,批发零售贸易业零售额1555.27亿元,增长17.6%;住宿餐饮业零售额212.37亿元,增长21.9%。

在限额以上批发零售贸易业零售额中,汽车类零售额364.33亿元,比上年增长16.8%;石油及制品类零售额138.31亿元,增长51.1%;食品饮料烟酒类增长25.8%,日用品类增长18.2%,通讯器材类增长38.1%,金银珠宝类增长49.7%,鞋服、针纺织品类增长9.1%,家用电器和音像器材类增长2.9%。

年末全市有各类市场487个,其中消费品市场365个,生产资料市场91个,生产要素市场8个,网上市场21个,服务市场2个。

全年各类市场成交额859.81亿元,比上年增长2.0%,其中超亿元市场74个,年成交额761.44亿元;超十亿元市场23个,年成交额597.67亿元。

全年接待海内外游客4170.09万人次,实现旅游总收入391.83亿元,分别比上年增长18.3%和18.1%。

其中接待国内游客4123.07万人次,增长18.2%,国内旅游收入375.20亿元,增长18.2%;接待海外游客47.02万人次,增长20.1%,国际旅游外汇收入2.56亿美元,增长20.7%。

六、对外经济全年外贸进出口总额215.72亿美元,比上年增长26.2%。

其中进口总额34.06亿美元,增长33.3%;出口总额181.65亿美元,增长24.9%。

外贸依存度为41.6%,其中出口依存度为35.0%,分别比上年提高2.0和1.3个百分点。

至年末,与我市建立出口和进口贸易关系的国家和地区分别为202和129个,拥有进出口经营权企业8202家。

全年新签外资项目17项,实际利用外资1.02亿美元,比上年下降41.9%。

全年新批设立境外机构21 家,中方境外投资额6633万美元,下降57.1%。

新签对外承包工程和劳务合作营业额4455.57万美元,比上年增长169.6%。

七、交通、邮电和电力全年高速公路、港口、物流基地等建设力度加大,交通网络体系日臻完善。

年末公路总里程14085公里(含村道),其中高速公路289公里,一级公路230公里,二三级公路1810公里;公路绿化率63.8%。

全市通公路建制村5335个,客运班车通村率85.9%;市区公共交通营运线路109条,年载客量2.81亿人次。

年末机动车保有量146.82万辆,比上年末增加14.83万辆,其中载客汽车94.97万辆,载货汽车12.47万辆,摩托车51.73万辆。