恶性嗜铬细胞瘤的诊断进展

- 格式:docx

- 大小:18.65 KB

- 文档页数:3

嗜铬细胞瘤诊断方法的研究进展

赵小艳;陈再君

【期刊名称】《临床荟萃》

【年(卷),期】2004(019)022

【摘要】嗜铬细胞瘤是起源于肾上腺髓质、交感神经节或其他部位的嗜铬组织。

这种瘤持续或间断地释放儿茶酚胺,引起持续或阵发性高血压,伴头痛、多汗、心悸,多个器官功能及代谢紊乱,如不及时诊断和治疗,具有巨大的潜在危险,可在药物、麻醉、分娩、手术等情况下诱发高血压危象或休克,而嗜铬细胞瘤的治疗与早期诊断密切相关。

我们通过分析和比较嗜铬细胞瘤的各种诊断方法,旨在提高诊断嗜铬细胞瘤的准确性。

【总页数】3页(P1306-1308)

【作者】赵小艳;陈再君

【作者单位】南华大学附属南华医院,核医学科,湖南,衡阳,421002;南华大学附属南华医院,核医学科,湖南,衡阳,421002

【正文语种】中文

【中图分类】R736.6

【相关文献】

1.嗜铬细胞瘤的诊断方法 [J], 谢拉

2.嗜铬细胞瘤诊断方法探讨(附20例分析) [J], 董砚虎;王秀军

3.代谢酶在嗜铬细胞瘤/副神经节瘤发病机制中的研究进展 [J], 赵帆

4.嗜铬细胞瘤转移风险分层系统的研究进展 [J], 徐江广;姜成名;李佳林;刘全亮

5.嗜铬细胞瘤诊断方法探讨(附20例分析) [J], 董砚虎;王秀军;逄力男;孟祥凤;孙丽萍

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

嗜铬细胞瘤诊治进展背景介绍嗜铬细胞瘤是一种罕见的神经内分泌肿瘤,通常起源于肾上腺或副交感神经系统的嗜铬细胞。

它们可以分泌儿茶酚胺激素(如肾上腺素和去甲肾上腺素),导致高血压,心动过速和出汗等症状。

因为嗜铬细胞瘤的症状和其他常见疾病非常相似,如高血压和焦虑症,因此它们的诊断和治疗一直是一个挑战。

诊断进展最近的研究表明,许多嗜铬细胞瘤与遗传突变相关联,如多发性内分泌腺瘤和神经纤维瘤病。

因此,家族史是嗜铬细胞瘤疑似患者应该询问的重要问题之一。

现在,诊断嗜铬细胞瘤的关键是通过测量尿液中儿茶酚胺代谢物的含量来检测。

这种检查可以检测到大约90%的嗜铬细胞瘤,但是它有一些缺陷,例如低敏感性和不良特异性。

最近,一些新技术被开发用于诊断嗜铬细胞瘤。

例如,底物类胶体传感器(SBP)和电化学传感器(e-sensor)可以在病人血液或尿液中检测到高灵敏度、高特异性的儿茶酚胺代谢物。

治疗进展嗜铬细胞瘤的治疗目标是完全摘除肿瘤,但该疾病常常处于恶性状态并会迁移到其他部位。

手术切除有助于大多数患者,但对于转移性嗜铬细胞瘤患者,手术可能不是最佳选择。

现在,一些新的治疗方法被开发用于治疗嗜铬细胞瘤。

例如,放射性核素治疗(RNT)和放射性树脂微球治疗(SIRT)可以用于治疗嗜铬细胞瘤的转移性病变。

此外,融合蛋白靶向治疗和免疫疗法也是当前研究的热点。

嗜铬细胞瘤是一种难于诊断和治疗的神经内分泌肿瘤。

最近的研究发展了一些新技术和治疗方法,为嗜铬细胞瘤患者提供了更好的设施。

尽管如此,更多的研究仍然需要开展,以便更好地理解嗜铬细胞瘤的发病机制和治疗方法的有效性和安全性。

嗜铬细胞瘤诊断标准嗜铬细胞瘤(Pheochromocytoma)是一种罕见的神经内分泌肿瘤,起源于嗜铬细胞,主要在肾上腺髓质和交感神经节内发生,可分泌儿茶酚胺,导致高血压和其他症状。

在临床上,嗜铬细胞瘤的诊断非常重要,因为它可能会导致严重的并发症,如高血压危象、心血管疾病、脑血管意外等。

本文将探讨嗜铬细胞瘤的诊断标准。

一、嗜铬细胞瘤的分类根据病变部位和功能,嗜铬细胞瘤可以分为肾上腺嗜铬细胞瘤和交感神经节嗜铬细胞瘤两种类型。

前者约占全部病例的80%,多为单侧发病;后者约占全部病例的20%,多发生在颈、胸、腹视线上的交感节链。

二、嗜铬细胞瘤的诊断标准1. 临床表现嗜铬细胞瘤的典型症状是发作性头痛、发热、出汗、心悸、高血压、胸闷等。

此外,病人可能还有恶心、呕吐、腹部疼痛、不安、焦虑等不适感。

临床上约有60%的患者有高血压病史,血压测定可呈现间歇性或持续性高血压。

嗜铬细胞瘤诱发的高血压可能会导致心脏增大、心力衰竭、脑血管意外等并发症。

2. 实验室检查嗜铬细胞瘤的实验室检查包括尿儿茶酚胺、血儿茶酚胺和肾上腺素/去甲肾上腺素比值等检查。

(1)尿儿茶酚胺检查:是嗜铬细胞瘤诊断中最常用的生化指标之一,可以通过24小时尿液收集测定。

一般认为,正常情况下,24小时尿中儿茶酚胺分泌量不超过400 μg/24h,而嗜铬细胞瘤病人通常会分泌超过1000 μg/24h的儿茶酚胺。

(2)血儿茶酚胺检查:可作为嗜铬细胞瘤筛查的辅助指标。

血儿茶酚胺的正常值为70~750 pg/mL,大多数嗜铬细胞瘤病人血中儿茶酚胺、去甲肾上腺素或肾上腺素水平明显升高。

(3)肾上腺素/去甲肾上腺素比值:对诊断嗜铬细胞瘤有一定帮助,因为肾上腺素通常比去甲肾上腺素更加易被嗜铬细胞瘤合成。

3. 影像学检查影像学检查可以帮助确定嗜铬细胞瘤的位置、大小和形态。

包括CT、MRI、超声等,其中CT扫描是最常用的检查手段。

CT扫描可以显示肿瘤是否存在占位效应、边缘是否光滑、钙化情况、是否有出血或坏死等。

病理规培笔记嗜铬细胞瘤诊断标准嗜铬细胞瘤的诊断标准主要包括以下几个方面:

1.症状和体征:

•患者年龄多在20~50岁。

•主要症状多数为阵发性高血压,发作时间及频率不等。

平时血压不高,发作时收缩压可达200~300mmHg,舒张压130~180mmHg,伴头痛,面色苍白,大

汗淋漓,心动过速,心前区不适,恶心呕吐,视力模糊等。

发作终止后可有面颊及皮肤潮红、全身发热、流涎、瞳孔缩小、尿量增多等症状。

部分可表现为持续性高血压,或持续性高血压伴有阵发性加剧和上述交感神经兴奋症状。

如站立时低血压或血压波动大应疑为本病。

个别可表现为低血压、休克或高血压和低血压交替出现。

•体检发现,发作间歇期患者无明显体征,或仅有心界扩大,少数可扪及腹部包块。

发作期血压升高,可有皮肤潮湿、面色苍白、脉速,心律失常,复视等。

1.实验室检查:

•实验室检查可以查血或者尿的儿茶酚胺含量,包括肾上腺素和去甲肾上腺素的含量增高,血钾的浓度下降。

1.影像学检查:

•影像学检查包括磁共振成像、CT、B超、同位素131Ⅰ标记MIBG扫描等。

如果存在恶性嗜铬细胞瘤,做影像学检查时会在没有嗜铬细胞瘤的部位发现转移灶,比如肺部、肝脏、淋巴结、脊柱等,而且肿瘤会侵袭性生长。

以上信息仅供参考,嗜铬细胞瘤的诊断需要综合考虑患者的症状、体征、实验室检查和影像学检查等多方面的信息,如有相关疑虑,建议及时就医并遵循医生的建议进行诊断和治疗。

最新:肾上腺皮质癌和恶性嗜铬细胞瘤:诊断、治疗和随访的临床实践指南要点解读(附图表)随着人们生活水平的提高及影像技术的快速发展,肾上腺意外瘤的检出率越来越高。

大多数的肾上腺意外瘤属于良性肿瘤,但仍有<2%的肾上腺意外瘤为恶性病变,且自2017年开始,世界卫生组织(WHO)提出了所有嗜铬细胞瘤和副神经节瘤(phaeochromocytomas and paragangliomas,PPGL)均具有恶性潜力的可能[1]。

故了解肾上腺恶性肿瘤的诊断、治疗及随访对临床工作十分重要。

为提高对此类患者的诊治水平,欧洲16个不同机构、国家的多学科专家小组于2020年首次制定了《肾上腺皮质癌和恶性嗜铬细胞瘤:诊断、治疗和随访的临床实践指南》[2](以下简称《指南》),该《指南》是由欧洲肿瘤内科学会和欧洲罕见成人实体癌症参考网络合作编制,文中提供了证据水平和推荐级别,按照循证医学证据水平,为肾上腺皮质癌(adrenal cortical carcinoma ACC)和恶性嗜铬细胞瘤的诊断、分类、治疗和随访提供了详细的指导意见。

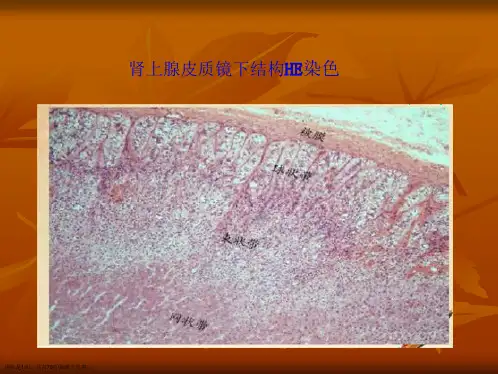

01 流行病学肾上腺癌分为两种,一种是起源于肾上腺皮质的ACC,另一种为来自肾上腺髓质的恶性嗜铬细胞瘤[3]。

嗜铬细胞瘤是一种产生儿茶酚胺的神经内分泌肿瘤,起源于肾上腺髓质或肾上腺外副神经节的嗜铬细胞,后者常称为副神经节瘤,与嗜铬细胞瘤合称PPGL。

据估计,ACC的发病率为每年(0.5~2.0)/百万,其发病高峰出现在儿童和40~50岁人群。

PPGL 的发病率每年在(2~8)/百万,且与年龄呈正相关[4]。

02 诊断与风险评估鉴于此类疾病的发病率较低,且治疗及随访涉及多个学科,故强调对疑似ACC或PPGL患者均应进行多专家小组会诊讨论,诊断主要基于以下几点。

2.1 激素检查激素检查有助于评估肾上腺肿块的良恶性、判断有无危重症风险。

对于所有怀疑为ACC或嗜铬细胞瘤的肾上腺肿瘤患者均应检查肾上腺皮质和髓质激素(表1)。

嗜铬细胞瘤诊断标准嗜铬细胞瘤是一种恶性肿瘤,可发生于神经、肾脏和肾上腺。

嗜铬细胞瘤的发病机理尚不完全清楚,常常被依据临床表现和影像学检查来诊断。

确诊嗜铬细胞瘤,需要满足一定的诊断标准。

一、临床表现1、发病背景:嗜铬细胞瘤的发病人群以中老年患者居多,极少发生在儿童。

2、发病部位:嗜铬细胞瘤多发生于神经系统、肾脏以及肾上腺,其他部位也可出现嗜铬细胞瘤。

3、症状表现:嗜铬细胞瘤的症状表现依赖发病部位不同而不同,肾脏和神经系统发病的症状包括发热、恶心、体重减轻、乏力、头痛、肝脾肿大、血糖升高,有时可表现为异常性行为;肾上腺发病多伴有性冷淡,皮肤黏度下降、夜盲症状,以及压力性头痛、腹部肿胀及面部潮红。

二、影像学检查1、磁共振成像:嗜铬细胞瘤在MRI上以灰白相间的圆形高信号团体形式显示,可以提示嗜铬细胞瘤的可能存在。

2、CT检查:嗜铬细胞瘤在CT上以多发的低密度圆形团体显示,多呈现双实影现象,但并不是百分之百的诊断标准。

3、X光照射:X线可以显示嗜铬细胞瘤的位置,但由于表现不清晰,很少用于嗜铬细胞瘤的诊断。

三、组织学检查组织学检查是确诊嗜铬细胞瘤最有效的方法。

在取材后,将取材物送往病理实验室查看,能清楚地看到肿瘤细胞的形态特征:细胞形态特征大小不一,形状椭圆形或两侧不对称,核积累在胞浆的一角或两面,核染色会存在“金黄”色的含铬粒,水肿少、染色及增生不明显,各种标志性染色(如库仑染色等)也不显著。

四、免疫组化检查免疫组化检查可以检测肿瘤细胞表面或内质的抗原,其结果可用于诊断嗜铬细胞瘤,通常可以检测到抗铬蓝蛋白、碳酸化受体等。

五、血液检查血液检查对于嗜铬细胞瘤的诊断也有一定的重要性,可检测血氨基转移酶等生化参数,包括血清钙代谢和电解质代谢,以及癌胚抗原等指标,用于检测肿瘤的活动程度。

总结,确诊嗜铬细胞瘤,需要满足以下几点诊断标准:一是临床表现,二是影像学检查,磁共振成像、CT检查和X-光检查等;三是组织学检查,支持取材切片的病理实验室检查;四是免疫组化检查,以及五是血液检查,检测多种生化参数,以诊断嗜铬细胞瘤。

嗜铬细胞瘤临床病理分析(附12例报告)【关键词】嗜铬细胞瘤嗜铬细胞瘤过去是一种罕见病,随着诊断方法改进,对于本病报道也越来越多,为一种分泌儿茶酚胺的肾上腺髓质肿瘤,也可发生在肾上腺外,如腹主动脉以上的神经丛、膀胱、纵隔、胸腔或颅内等部位都可发生,这些部位的嗜铬细胞瘤又称嗜铬性副神经节瘤,嗜铬细胞瘤可发生在两性任何年龄,以中年患者居多,部分患者有家族史,临床上主要表现为阵发性高血压,触摸肿块可诱发,有时呈持续性高血压,患者血尿儿茶酚胺增多,为主要临床诊断依据。

1 资料与方法一般资料本组12例中,男3例,女9例,年龄最大者54岁,最小者22岁,病史长者达7年,最短者6个月,2例以右上腹包块入院,10例均以阵发性及持续性高血压入院,其中1例血压高达270/128mmHg,高血压10例(%),其中持续性高血压7例,阵发性高血压3例。

血压正常者2例(%),其余症状包括头痛(%)、头晕(%)。

方法术前准备重视术前准备,术前充分降压,一方面使机体血管放开,减轻心脏负荷。

改善各血管尤其心脏的营养,使血管床内外离子体液自我调节扩容,另一方面使血管α受体处于阻滞状态,术中挤压肿瘤时儿茶酚胺入血不致引起严重的高血压,术前扩容及术中超量补液,可减少肿瘤摘除后儿茶酚胺下降引起的低血压,增加手术的安全。

术中及术后的注意事项和处理手术操作应尽量减少对肿瘤挤压和牵拉,本组12例右侧肾上腺8例,左侧4例,其中1例术后20h死亡。

术后病理诊断肉眼所见肿瘤均有完整包膜,直径3~6cm,重量均在105g以下,圆形或椭圆形,切面实性,其中7例伴有出血及囊性变,镜下观察肿瘤由富含血管的结缔组织分割成不规则的细胞巢或腺泡样结构,瘤细胞大小不一,胞浆丰富,淡嗜碱,含细颗粒,有的呈空泡状,常见嗜酸性核仁,核分裂很少见,有些肿瘤组织中可见分散的神经节细胞,伴有神经鞘细胞及神经母细胞成分,神经鞘细胞S-100蛋白阳性,神经母细胞NSE阳性。

2 讨论病理诊断问题诊断肾上腺嗜铬细胞瘤并不困难,主要根据大体检查肿瘤颜色和嗜铬反应,镜下大多边形细胞巢和腺泡周围以丰富血管及血窦,胞浆偏嗜碱,电镜下肿瘤细胞胞浆特殊形态的神经分泌颗粒以及免疫组织化学所显示的特殊着色反应有助于诊断,家族性嗜铬细胞瘤一般为双侧或多发,倾向于早发,患者年龄小,常与其他内分泌肿瘤伴发。

恶性嗜铬细胞瘤的诊断进展【提要】目前恶性嗜铬细胞瘤的诊断仍然面临着巨大挑战,生化指标和组织病理难以有效的早期鉴别恶性嗜铬细胞瘤。

许多分子标志物的出现对恶性嗜铬细胞瘤的早期诊断提供了可能。

【关键词】嗜铬细胞瘤;分子诊断嗜铬组织来源肿瘤( chromaffin cell tumor,CCT)主要包括两大类,起源于肾上腺髓质的称为肾上腺嗜铬细胞瘤( pheochromocytoma,PCC),而发生于肾上腺外嗜铬组织的,称为副神经节瘤( paraganglioma,PGL),两者统称为嗜铬细胞瘤。

2004年WHO将恶性嗜铬细胞瘤定义为非嗜铬组织(肝脏、骨骼、肺、肾脏、淋巴结等)出现肿瘤转移灶。

文献报道,恶性肾上腺嗜铬细胞瘤的患病率为2. 4%- 50%,恶性副神经节瘤为5% -20%。

据目前的诊断标准,恶性嗜铬细胞瘤确诊时已发生远隔转移,错过早期干预治疗的时机,因此恶性嗜铬细胞瘤的早期诊断尤为重要。

本文对恶性嗜铬细胞瘤的临床及分子诊断进展做一综述。

一、恶性嗜铬细胞瘤的临床诊断进展基本特点和生化诊断:恶性嗜铬细胞瘤好发于40 - 50岁成人,家族性患者发病年龄更早。

临床资料已证实,位于肾上腺外的副神经节瘤恶变可能更大。

血尿去甲肾上腺素及代谢产物在恶性嗜铬细胞瘤中分泌高于良性嗜铬细胞瘤,可能与恶性嗜铬细胞瘤异位病灶缺乏苯基乙酰胺-N-甲基转移酶( PNMT)和皮质激素的调控有关。

最近一项纳入365例嗜铬细胞瘤患者(105例恶性)的临床研究中,发现嗜铬细胞瘤18种血尿儿茶酚胺激素中,甲氧酪胺对恶性嗜铬细胞瘤诊断价值最高。

影像诊断:传统的影像方法如B超、CT和MRI,由于无法功能显像,很难准确定位微小的转移灶。

近年来,新的影像学诊断技术将解剖显像和功能显像结合,应用于嗜铬细胞瘤的诊断。

间碘苄胍(metaiodobenzytguanidine,MIBG)为肾上腺素能神经元阻滞剂,可通过钠离子和能量依赖性胺摄取机制被嗜铬细胞摄取使肿瘤显像,能直接判断是否存在嗜铬细胞,是临床嗜铬细胞瘤功能显像的首选检查。

131I-MIBG显像定位嗜铬细胞瘤的敏感性和特异性分别可达到77% - 88%和96% -lOO%。

而131I-MIBG诊断恶性嗜铬细胞瘤的敏感性只有56%。

应用放射性核素标记的生长抑素类似物奥曲肽等与肿瘤表面的SSTR特异性结合而使肿瘤显像可作为MIBG显像阴性的补充、定位肾上腺外的恶性病灶和头颈副神经节瘤,敏感性可达90%。

18F-脱氧葡萄糖-PET(18F-FDG-PET)、18F-多巴-PET(18F-DOPA-PET)作为非特异显像手段,已成功运用于单个和转移嗜铬细胞瘤定位诊断。

Ioannis等通过比较F-DOPA-PET和MIBG两种显像手段发现18F-DOPA-PET可以探测到更多的嗜铬转移病灶,敏感性达100%。

Timmers等对52例嗜铬细胞瘤不同影像学检查进行比较,发现18F-FDG-PET显像灵敏度较123 I-MIBG高,分别为83%和57%。

全身弥散加权成像(whole body diffusion weighted imaging,WB-DWI)正逐渐成为一项重要的评估全身肿瘤的影像学技术,Takano 等的研究认为MRI弥散加权成像相比较MIBG或FDG-PET可以更有效发现嗜铬细胞瘤肝脏和淋巴结转移灶。

病理诊断:肿瘤直径是目前临床上预测恶性嗜铬细胞瘤最可靠的指标之一,肿瘤直径>5 cm被认为与恶性存在显著相关。

2002年,Thompson等提出了PASS( pheochromocy-toma of the adrenal gland scaled score)评分体系来对嗜铬细胞瘤的良恶性进行预测。

该评分体系根据肿瘤细胞的形态、侵袭性等12项病理特点进行评分。

PASS评分在4分以上的嗜铬细胞瘤更具侵袭性,其敏感性达100%,特异性达75%。

但PASS 评分体系对于恶性嗜铬细胞瘤的预测价值还存在争议:Agarwal等对93个嗜铬细胞瘤患者进行了PASS评分,包括68例随访超过5年的患者,其中84个良性嗜铬中有27例(32%)PASS>4分,而这些患者尚无临床侵袭的证据,同时一例膀胱恶性副神经节瘤评分只有2分:Wailly等的研究发现38%的良性嗜铬PASS评分均超过9分。

因此,PASS评分系统尚需更多的研究验证。

此外,免疫组化证实很多蛋白在良恶性嗜铬细胞瘤组织中存在差异表达、p53、Ki67、血管内皮细胞生长因子( VEGF)、Cox2等在恶性中表达增多,而EM66、S-IOO、NSE等在恶性中表达降低。

但基于观察结果都来自较少样本量和较短随访时间,它们的临床应用价值还需要进一步深入研究。

二、恶性嗜铬细胞瘤的分子诊断进展1.SDHB:琥珀酸脱氢酶(succinate dehydrogenase,SDH)是线粒体三羧酸循环的关键酶,SDHB基因定位于染色体lq36-lq35,编码线粒体复合物Ⅱ上的铁硫蛋白亚单位。

Astuti等在2001年首次报道了嗜铬细胞瘤与生殖细胞SDHB基因突变相关。

随后的一系列研究也已证实,携带生殖细胞SDHB基因突变的患者易发生肾上腺外和头颈的副神经节瘤,并与恶变显著相关。

因此,SDHB基因突变的检测对于判断临床预后至关重要,但鉴于基因检测成本较大,未能常规应用于临床。

van Nederveen等在一项220例嗜铬细胞患者的回顾性和前瞻性研究中,证实通过肿瘤组织的SDHB免疫组化能够有效的将SDHB基因突变的患者与其他突变患者区分开来,通过免疫组化预测SDHB基因突变的敏感性和特异性高达100%和84%。

该方法降低了基因检测成本,具有重要临床实用价值。

在Blank等的研究中,115例嗜铬细胞瘤患者的肿瘤标本进行了SDHB 的免疫组化染色,根据其中66例患者的临床随访数据,发现9例SDHB蛋白表达阴性的患者中5例因嗜铬细胞瘤死亡,而6例阳性患者仍存活,提示肿瘤组织SDHB蛋白表达缺失与患者的不良预后密切相关,进一步验证了SDHB免疫组化对预后的诊断价值。

2.ERBB2/HER2:ERBB2/HER2是一种具有酪氨酸激酶活性的跨膜蛋白,是表皮生长因子受体( EGFR)家族成员之一,其编码基因c-erbB2是人类肿瘤常发生改变的一个癌基因。

近年来国内外许多基础和临床的研究都提示ERBB2基因的扩增或是蛋白的过表达与肿瘤的恶性倾向、转移关系密切,包括乳腺癌,前列腺癌,大肠癌等。

Yuan等运用多重连接探针技术( MLPA),发现在恶性嗜铬细胞瘤组织中,ERBB2基因明显高于良性嗜铬细胞瘤,并运用免疫组化进一步证实了ERBB2蛋白在恶性嗜铬细胞瘤组织中表达是增高的。

Qi 等分别比较肿瘤组织中ERBB2表达阳性和阴性两组的全基因组基因mRNA表达水平,筛选出和ERBB2表达相关的差异基因,对差异基因进行GO( gene ontology)注释同时对参与的信号通路进行显著性分析,证实ERBB2可以通过Focal adhesion信号通路参与恶性嗜铬细胞瘤的侵袭和转移。

ERBB2表达是否可以与嗜铬细胞瘤预后相关从而早期诊断恶性嗜铬细胞瘤,仍需大样本的研究和进一步随访证实。

3.microRNA:microRNA是一类由内源基因编码的长度约为22个核苷酸的非编码单链RNA分子,它们在动植物中参与转录后的基因调控。

目前已发现很多良恶性肿瘤组织中存在microRNA的差异表达,Meyer-Rochow等发现在恶性嗜铬组织中,miR-483-5p的表达增加,以及miR-15a和miR-16的表达水平下降,通过转染miR-15a和miR-16到大鼠的PC12细胞株,发现其功能是通过调控细胞周期和凋亡实现的。

Tombol等发现miR-885-5p和miR-1225—3p在MEN2患者以及散发人群中复发的嗜铬细胞瘤组织中表达上调,miR-1225-3p可能对于嗜铬细胞瘤的复发具有一定的预测价值。

Patterson等通过miRNA芯片分析发现良恶性嗜铬细胞瘤组织中存在8个MicroRNA的表达差异,通过RT-PCR验证,发现miR-483-5p、miR-I01和miR-183在恶性中表达显著升高,提示microRNA在恶性嗜铬细胞瘤诊断中具有较高的价值。

4.上皮间质转化( epithelial-mesenclymal transition,EMT):EMT是指上皮细胞在特定的生理和病理情况下向间质细胞发生转化的现象。

近年来研究发现,EMT在卵巢癌、乳腺癌、结肠癌、肺癌等多种癌症的原位浸润和远处转移中发挥了重要作用。

Twist和Snail是EMT的主要标志物,Waldmann等发现在12例恶性嗜铬细胞瘤组织中有7例(58%)存在Snail表达,而35例良性嗜铬细胞瘤组织中只有6例(17%)表达(P<0. 05)。

此外,12例恶性组织中有11例(92%),35例良性组织中只有20例(57%)存在Twist的表达(P<0.05)。

这项研究提示EMT可能参与了恶性嗜铬细胞瘤的转移过程。

最近,Loriot等发现EMT参与了SDHB 突变相关的恶性嗜铬细胞瘤侵袭过程:相比较非恶性肿瘤,在SDHB突变的转移肿瘤组织中,EMT主要标志物质发生了不同程度的上调(LOXL2、TWIST、TCF3、MMP2、MMPI)或者下调(KRT19、CDH2)。

且在恶性嗜铬细胞瘤的分组中,以上大部分基因( LOXL2、TWIST、TCF3、MMP2、KRT19)可以帮助我们区分SDHB突变和非SDHB突变的肿瘤。

EMT在恶性嗜铬尤其是携带SDHB突变基因的嗜铬细胞瘤中所扮演的角色,其标志物对于恶性嗜铬细胞的诊断价值,值得我们继续关注和深入研究。

5.其他:基因芯片检测早已成为研究良恶性嗜铬细胞瘤分子机制差异的热点,Sandgren等通过高分辨率全基因组芯片技术,发现在恶性嗜铬细胞瘤组织中存在染色体19q,三体12的获得和Ilq的缺失,而恶性副神经节瘤存在着染色体1q的获得。

Waldmann等通过cDNA芯片分析,发现良恶性嗜铬组织中有132个基因差异,其中113个基因在恶性嗜铬中存在下调。

肿瘤的异质性是恶性肿瘤的特征之一,Korpershoek 等33]对12个良性嗜铬和8个恶性嗜铬组织的杂合性缺失( loss of heterozygosity,LOH)分析,显示恶性嗜铬细胞瘤肿瘤异质性(23%)高于良性(8%),反映了它们在发生机制上存在的差异。

Burnichon等发现MMP24、DSP、SIXI、LGR5、LAPTM4B等基因在SDHB突变患者的肿瘤中表达增多,提示这些基因可能作为部分SDHB相关恶性嗜铬细胞瘤的分子诊断标志物。

三、总结和展望目前,尚无单一的指标可以早期诊断恶性嗜铬细胞瘤,需要联合临床特征、生化、影像、病理以及分子标志物如SDHB、ERBB2等综合判断。