寇氏族谱序言

- 格式:doc

- 大小:295.50 KB

- 文档页数:10

家谱支谱序言经典范文中华迟氏族谱序言作为一个家族,就应该有自己的家谱,就好象一个国家应该有自己的史志一样。

国不可一日无史,家族岂能一世无谱?为什么,因为任何一个国家、民族都有它的发展史,历史记录下氏族、国家、人类的繁衍生息过程。

家庭是家族的细胞,家族是社会的细胞,一个个家族繁衍、迁徙、生息的历史构成了一个民族、一个国家的发展史。

纂修家谱就是为了中华民族发展的历史侧面保存佐证资料。

从家族来看,家谱可以详世系、厚伦谊、序昭穆、联亲疏、严冒紊、备遗忘。

凡尊祖者必敬宗,爱亲者必收族,展卷而兴孝悌之思。

又因家谱是传承民族文化的一种载体,况我迟氏家族发祥于商代,繁衍3000多年,迟仁开创了“人惟求旧,器非求旧,惟新”的思想发扬光大,他的道德思想功业卓著,其人格品质同日月生辉,一直影响到当今社会,影响到海内外,更直接激励我迟氏的子孙后代。

迟仁距今已越3000年,人口繁衍越来越多。

原于漫长的历史演变,朝代更迭,我迟氏后裔相当多的族众前前后后相继离开故里,奔徙他乡而定居。

形成了支支派派的流寓户。

据史料记载,其最早的发祥地应在盘庚迁前之旧都——奄(曲阜)、盘庚迁后之新都——殷(安阳)一带。

历商周之时光飞逝,政权更迭,迟姓渐离开祖居之地,播迁他乡。

《汉书•王莽传》中载有:“平原女子迟昭平,……”,表明在两汉之交已有迟姓落籍平原郡,平原之故城在今山东省平原县西南,说明后世曾长期昌盛于山东的迟姓进入该省甚早。

由于迟姓长期以来表现得较为沉寂,故很难让人把握其准确的播迁脉落。

北魏时,汉化改革,有尉迟氏更为迟姓,孝文帝迁都洛阳,他们则更多的盘桓于北都太原及其附近,并与原先繁衍于此地之迟姓汉人相融合,经繁衍发展,后来迟姓昌盛为该郡之大族,是故后世迟姓有以太原为其郡望堂号的。

隋唐两代,太原迟姓由于仕宦、谋生、避难、寻求新的生存环境等原因渐扩散至陕西、河北、河南以及山东等地。

唐末五代十国以后,迟姓渐南迁于安徽、江苏、浙江、湖北诸省。

司寇姓姓氏源流和迁徙分布司寇复姓人口总数在中国的大陆和台湾省均未列入百家姓前一百位,不过,在宋版《百家姓》中排序为第四百四十一位,在复姓中排序为第三十三位。

下面是小编为大家整理的司寇姓姓氏源流和迁徙分布,希望大家喜欢!寇姓姓氏源流司寇(Sī kòu)姓源出有三:1、出自己姓,以官职名为氏。

据《通志·氏族略》记载,颛顼帝的后裔古苏国国君苏忿生,曾任周武王司寇,颇有政名。

司寇官职,相当于后来的刑部尚书,是朝廷中掌握生杀大权的官。

他的子孙后代遂以祖上官职名命姓,称司寇氏。

2、出自以官职名为氏。

据《通志氏族略》载,春秋时卫国卫灵公的儿子公子郢生公孙兰,在卫国任司寇,公孙兰的儿子司寇亥称司寇氏,其后子孙皆以司寇为姓,乃成司寇氏。

3、亦出自以官职名为氏。

据《礼记》载,相传夏商已有司寇的官职,掌管治安刑狱,周朝时称为秋官大司寇,春秋时列国也多设立司寇一职。

其后以官职名为氏,取氏司寇复姓。

以后部分又有分为司、寇两个单姓。

得姓始祖:苏忿生。

所谓“司寇”,是掌管刑狱、纠察的官职。

根据《通志·氏族略》记载,司寇氏是卫灵公子之子公子郢之后,郢之子孙担任卫司寇,后以官为氏而得姓。

又根据《通志·氏族略》记载,司寇氏发祥于春秋时代的卫国。

周武王时封苏忿生为司寇官,其后子孙“以官命氏”而姓了司寇,称司寇氏。

至今已有2500年的历史。

当时,他们在北方的河南、河北等地繁衍。

故司寇氏后人奉苏忿生为司寇姓的得姓始祖。

寇姓迁徙分布司寇姓在大陆和台湾都没有列入百家姓前一百位。

司寇与司空相似,刚出现时均指官职。

在夏商周时就有司寇一职,掌管治安、纠察、刑狱。

周朝曾称为秋官大司寇,此官职的称谓也广为流传,在周朝被列为六卿之一。

周武王建立周朝时,古苏国国君曾任周朝司寇,他的子孙中就有了司寇氏。

司寇的另一支形成于鲁国。

再早一些年代的,是周武王建立周朝时,有个叫苏忿生的人,在朝中任大司寇的官,苏忿生的子孙也有继任这官职的,所以也有可能司寇姓那时已形成,而周王朝的王族和贵族,许多人都在鲁国,所以也有可能司寇姓那时已形成,而周王朝的王族和贵族,许多人都在鲁国,所以司寇惠子也有可能是苏忿生的后代。

二0一八年清明节祭祖仪式致辞各位宗亲,大家好!值此清明之际,我们商於寇氏泉村五门人在这里隆重祭奠我们的寇氏第十二世祖先,追思先人的丰功伟业,联谊族人的亲情友情,共谋寇氏家族的发展大业,在此,我对今天前来参加祭祖仪式的亲人们,表示热烈的欢迎和衷心的感谢!一、寻根问祖是中华民族的传统美德物有报本之心,人有思祖之情;饮水定当思源,为人不忘根本。

敬祖孝亲是中华民族的传统美德,寻根是人的天性;寻根是为了把握和寻找生命的来龙去脉。

“参天之木,必有其根;怀山之水,必有其源”,是谓寻根;“草木祖根,山祖昆仑,江河祖海”,是为“问祖”;“寻根问祖”不在祈福于祖先,而在于表明自己与祖先血脉相连。

五百多年前先祖良经公由上谷郡南迁至商於,而今后裔遍布四方。

外迁族人大多是嘉庆移民,迁往洛南、山阳、蓝田等地,大部分已取得联系。

寇氏族人走出商於,谁也无法忘记祖根之地,对于散居各地的商於寇氏游子来说,祖祖辈辈,流年似水,带走了许多陈年往事,却无法冲淡心灵深处的归乡情、寻根梦。

近年来堂兄正魁为编撰家谱,足迹遍及鄂、豫、陕和毗邻市、县,方有今日之圣事。

二、继承传统道德文化,发扬商於寇氏家族文化我们寇氏家族祭祖这一盛事,在大家的共同努力下,于二0一八年开始了第一届祭祖活动,终于实现了十几代人的愿望。

回顾近几年时间里,我们寇氏家族的每一户人家,在祖先的庇护下,都取得了长足的发展。

很多家庭添丁进口,家族多了传人;很多家庭和睦、事业发达,生活更加美满。

可是,部分老年宗亲过早辞世,我们在座的每一位族人都非常思念他们,逝者如斯,自然规律,不可抗拒。

今天,我在这里向广大老年宗亲发出倡议,应将你们的子女、孙辈带来参加清明祭祖活动。

让我们祭祖活动的参加人员逐步走向年轻化,传承交接好这一祭祖大事的接力棒,让我们大家一起来弘扬、传承家族文化!三、增加民族文化意识和家族观念如果说,家是一个人的归属,那么族就是所有家的整合。

今天,我们怀着一颗虔敬至诚的心,来祭奠我们的先祖,是为了缅怀先祖的英德,感激先祖之教诲。

孔子家谱

孔姓在自孔子之后的两千多年里,族属繁衍

日众,遍及全国各州府县。

为了使族属代代不乱,长幼有序,老少尊卑各有条理,

孔氏宗族逐渐形成了

一套严格的规范条例。

在明代以前,孔氏后裔没有固定的行辈,那时人数

尚少,各家取名很随意。

从四十五代起,已注意订定行辈,但还不严格,同辈

人多采用同一偏旁或同一

字作行辈字。

明代初年,太祖朱元璋先后赐给孔氏十

字作为行辈字,从五十六

代起排,此后孔氏族人不准随便取名。

衍圣公府还专

门颁布了《孔氏行辈告

示》:“……今依所定吉字开列于后,凡我族人俱当

遵照所开列行辈,取名训

字。

有不钦依世次随意妄呼者,不准入谱。

”明崇祯

年间,六十五代衍圣公孔

胤植报请皇帝,又立十字十辈。

清同治年间,七十五

代衍圣公孔祥珂经皇帝核

准,又立十字十辈。

1919年,七十六代衍圣公孔令

贻由中华民国内务部备案

续立二十字二十辈。

以上几次订定的行辈字计五十字

五十辈,为五十六代到一

百零五代,依次为:

希言公彦承宏闻贞尚衍性毓传继广昭宪庆繁祥令德维垂佑欽绍念显扬建道敦安定懋修肇益常裕文焕景瑞永赐世绪昌。

阙氏续修族谱序氏族之传,由来久矣。

春秋战国之际,支分派别。

秦汉以后,郡国益多名族,而其中尤强盛者,每极贵显于当世,以门第相誇。

然,其兴则公、侯、将、相罗列朝廷,其败则子孙、宗族不及相顾。

盖极盛必危、盈满则覆,深可慨也。

求其瓜瓞绵绵、永昌厥后者,则惟世德相承之家乃克有焉。

今观阙氏世谱旧序,渊源肇自阙党,亲沐至圣之泽久而绵长弗替。

虽周末兵燹之余,闻人或不少见。

然,自汉兴而后,翊仕荆州剌史,宣仕下邳令,统仕宋至武英殿大学士,盖代有传人留名国史矣。

迨绍兴南渡,家于吴之屈驾桥,再迁五潨泾,复有龙南尹克振厥声焉。

其后,分处苏常间,或居乌土泾,或居梅李,或居奚庄,或居苏城,诚所在有声也。

而乌土泾为长房分支,子孙尤称繁衍,真可云源远流长矣。

因考其先功名最著者,历汉、唐至宋,固间世一出。

然,其潛德幽光、不求闻达,而诗书礼乐、节义孝友修于家、化于族党者,不可胜数,以是知积善之后必有闇而弥光者,宜其子孙之保世滋大也。

溯前谱牒,自有昭迄本朝再加修辑,已班班可考。

但今数十年来,宗支愈繁,纷纭交错。

故乌土泾自文载君肇修族谱未竣而卒,诸贤有同志者,若鹤章君辈统领合族,慨然动水木之思,以敬宗收族为急,各相领袖,共捐槖赀,缵修谱系,使远近、亲踈釐然毕具,且于本支内详西、中、东三派,名分以昭,恩义以浃,油油若一家人。

然,是能继先世之厚德而广大之者也,非甚盛举哉?嗟夫!今世富贵、功名不过为荣身、肥家之计,而非仁人、君子之所尚,惟有敦睦之至意,上可光于宗祖,下可裕夫后昆。

行见子孙奕叶,永修仁让于无穷,而百世不改胥由是道也。

以视豪门、势家炫耀闾里,而宗族輙皆乖离,一朝失势,併其子孙亦寥落不堪者,其相去固何如耶?余沗在葭莩,不敢辞陋,勉赘一言以志景慕云尔。

赐进士出身翰林院编修钦点浙江严州绍兴府知府署理宁绍台分巡道加三级纪录二十一次年家姻眷弟周范莲顿首拜撰。

关于寇姓的历史和现状的研究报告作文姓氏,是一个家族的符号,承载着先辈的记忆和传承。

今天,咱就来好好唠唠寇姓的那些事儿。

寇姓,这个姓氏虽说不像李、王、张那样常见,但也有着自己独特的历史和魅力。

说起寇姓的起源,那可得追溯到古代啦。

据一些古籍记载,寇姓最早源自于周朝时期的官职。

当时有个官职叫“寇”,主要负责治安、防盗之类的工作。

那些担任这个官职的人的后代,就以“寇”为姓,慢慢地就形成了寇姓这个族群。

历史的长河中,寇姓也出过不少有名的人物。

比如说寇恂,那可是东汉时期的一位大功臣呐!他为刘秀打天下立下了汗马功劳。

寇恂为人刚正不阿,治理地方很有一套,深受百姓的爱戴。

再说说寇准,这位北宋的名臣那更是家喻户晓。

寇准为人正直,敢于直言进谏。

有一回,皇帝做错了事,满朝文武都不敢吭声,只有寇准站出来,毫不客气地指出皇帝的错误。

他的这种勇气和担当,真是让人佩服得五体投地。

在古代,寇姓的人口分布也是有一定特点的。

他们大多集中在中原地区,像是河南、陕西等地。

随着时间的推移,人口的迁徙,寇姓逐渐扩散到了全国各地。

现如今,寇姓在咱们国家的分布可就广泛多了。

我就认识一位姓寇的朋友,他家在一个小县城里。

他们那一片儿,寇姓算是个不大不小的姓,邻里之间都挺熟悉。

我这位朋友跟我讲,他们家族里每年过年的时候,都会举行一个特别热闹的家族聚会。

一大家子人聚在一起,那场面可壮观了。

长辈们会讲述家族的历史,回忆过去的点点滴滴。

小孩子们则在一旁嬉笑玩耍,好不热闹。

他还说,他们家族里一直传承着一些家训,比如要诚实守信、尊老爱幼、勤奋努力。

这些家训虽然听起来普普通通,但却实实在在地影响着每一代人。

有一次,我去他家做客。

一进门,就看到墙上挂着一幅大大的“寇”字,下面还写着一些家族的祖训。

他笑着跟我说:“这可是咱们家的宝贝,时刻提醒着咱们不能忘本。

”在他家吃饭的时候,我发现他们家的氛围特别温馨。

长辈们和蔼可亲,不停地给我们夹菜。

大家一边吃一边聊天,笑声不断。

家谱序言标准范文(实用20篇)参天大树必有其根,万里江河必有其源。

普天之下炎黄子孙,一脉相传。

说世系、道宗族、辨亲疏,以延宗亲之道。

国有史、县有誌、族有谱,同为一理,此为秦氏家族修谱之初衷。

相传先祖秦国蕃为湖北省麻城县人氏。

明朝万历末年,移民大搬迁,随携妻小,逆汉水、坝河而行,历经艰难万险,迁入今陕西旬阳靛纸沟定居,距今已有300余年历史。

先祖们在社会生产力极度落后,自然条件极端恶劣的情况下,世代繁衍生息,代代相传至今,可谓历经艰辛。

从先祖秦国蕃始,今已传至第十四代人,在世人口多达数千,陕西省各地均有分布,不乏有识之士、栋梁之才。

我们不能忘记他们,更不能不知道我们从何而来。

思修族谱之大事,上可告慰祖先在天之灵,下可使子孙后代有寻根之本,可谓千秋之功德。

因未能到祖籍地湖北考证,又无老家谱考查,致使族谱中秦国蕃以上祖先字辈谱缺失,秦国蕃以下六代人无法考证。

实为吾族之遗憾。

谱例和目录是识谱的入门缘径。

谱例又称凡例,是用条文形式来阐明族谱纂修原则和体例以及类目安排的理由。

谱例强调家族血缘的纯洁性,维护以男子为中心的伦理纲常,表示继续遵循“信以传信,疑以传疑”的修谱原则。

谱论是先贤名儒阐述修谱方法及重要意义的谱说要点集锦,对修谱有重大指导意义,也是研究谱学的宝贵资料。

谱乃一家之史。

我X氏家谱是系统记述我X氏血缘世系族人及其有关情况的历史图籍。

X姓即是我族同宗共祖血缘关系的标识符号。

我X氏家谱的基本内容有谱序、姓的起源、氏族世系图表、字辈谱、氏族文化(艺文、宗规、字据、服制、习俗与禁忌)、名人传记图说和后记等部分。

X 氏祖训有曰:三世不修谱为不孝,故谱不可不修。

望我后裔秉承遗训敬重修谱事宜,以尊祖、敬宗、睦族为宗旨进行自我约束,坚持伦理道德和优良传统,约定每15年周期续谱一次,不得中断,以通俗易懂的语言将我X氏家族的血缘关系和整体状况务求十分清晰地记载到家谱中。

记载时须以父系家族世系、人物为中心,简明扼要的记载同宗共祖血缘世系人物和事迹等要点,记载各个支系家族子孙的世系传承状况。

寇姓的历史起源与家族文化演变寇姓是一个在中国拥有悠久历史的姓氏,其起源可以追溯至古代的春秋战国时期。

本文将以寇姓的历史起源为切入点,对寇姓家族的文化演变进行探究。

一、寇姓的起源寇姓起源于中国古代,具有悠久的历史渊源。

根据史书记载,寇姓最早出现在春秋战国时期,当时的大陆上包括了很多处于分裂状态下的小国,寇姓属于其中一支贵族。

据考古学家的研究发现,在今天的山东、河南、河北等地的古代墓葬中,出土了许多与寇姓相关的文物和记录。

这些文物进一步证明了寇姓的存在及其在古代的重要地位。

二、寇姓的家族文化演变寇姓的家族文化演变经历了漫长的历史进程,承载着丰厚的文化内涵。

1. 文化传承寇姓的家族文化通过世代相传,代代相承。

寇氏家族以尊崇祖先为核心,注重家族的传统和家训的传承。

寇姓家族的成员通过举行祭祖活动,对祖先进行崇拜和纪念,表达对祖先的感恩之情。

2. 家族礼仪寇姓家族一直注重家族礼仪的规范和传承。

在寇姓家族的成员之间,有一系列的传统礼仪和行为准则,这些准则在家族内部被广泛遵守和尊重,起到了维系家族关系和传统的重要作用。

3. 家族活动寇姓家族举办各种活动,以加强家族成员之间的联系和交流。

这些活动包括家族大会、庙会、联谊活动等等,为家族成员提供了一个交流互动的平台,促进了家族的团结和凝聚力。

4. 家训哲理寇姓家族有着丰富的家训哲理,这些哲理蕴含着深刻的人生智慧和处世哲学。

寇姓家训强调忠诚、仁爱、勤劳、诚实等美德,这些美德被世代相传,成为寇姓家族的核心价值观。

三、寇姓家族的现状与展望时至今日,寇姓家族在历经千年的沧桑演变后,依然保持着自己独特的家族特色和文化传统。

然而,随着社会变迁和经济发展,寇姓家族也面临着新的挑战。

如何在现代社会中保持家族的凝聚力和传统,如何与时俱进地传承家族文化,成为了寇姓家族面临的重要问题。

寇姓家族应该注重通过电子媒体和社交平台等现代化手段,加强家族成员之间的联系和交流。

同时,寇姓家族也应该积极参与公益事业和社会发展,为社会做出更多的贡献。

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。

我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。

”6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。

”7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。

8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。

9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。

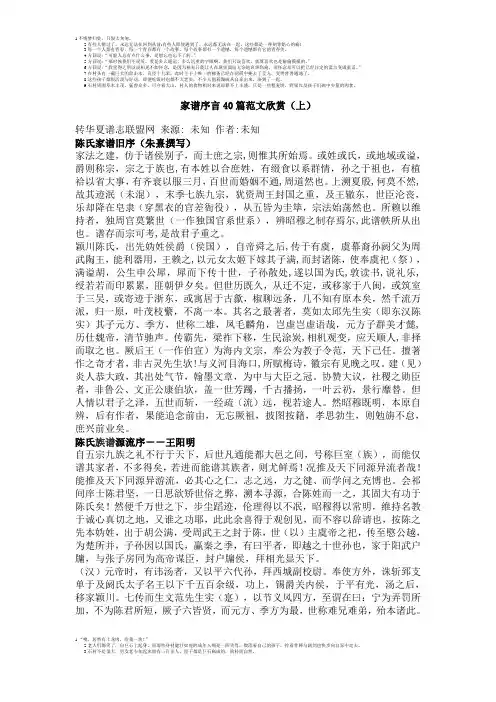

家谱序言40篇范文欣赏(上)转华夏谱志联盟网来源: 未知作者:未知陈氏家谱旧序(朱熹撰写)家法之建,仿于诸侯别子,而士庶之宗,则惟其所始焉。

或姓或氏,或地域或谥,爵则称宗,宗之于族也,有本姓以合庶姓,有缀食以系群情,孙之于祖也,有植祫以省大事,有齐衰以服三月,百世而婚姻不通,周道然也。

上溯夏殷,何莫不然,故其迹泯(未混),末季七族九宗,犹资周王封国之重,及王辙东,世臣沦丧,乐却降在皂隶(穿黑衣的官差衙役),从五皆为圭筚,宗法始荡然也。

所赖以维持者,独周官莫繁世(一作独国官系世系),辨昭穆之制存焉尔,此谱帙所从出也。

谱存而宗可考,是故君子重之。

颖川陈氏,出先妫姓侯爵(侯国),自帝舜之后,传于有虞,虞幕裔孙阏父为周武陶王,能利器用,王赖之,以元女太姬下嫁其子满,而封诸陈,使奉虞祀(祭),满谥胡,公生申公犀,犀而下传十世,子孙散处,遂以国为氏,敦读书,说礼乐,绶若若而印累累,匪朝伊夕矣。

但世历既久,从迁不定,或移家于八闽,或筑室于三吴,或寄迹于浙东,或寓居于古歙,椒聊远条,几不知有原本矣,然千流万派,归一原,叶茂枝蘩,不离一本。

其名之最著者,莫如太邱先生实(即东汉陈实)其子元方、季方,世称二雄,凤毛麟角,岂虚岂虚语哉,元方子群美才懿,历仕魏帝,清节驰声。

传霸先,梁祚下移,生民涂炭,相机观变,应天顺人,非择而取之也。

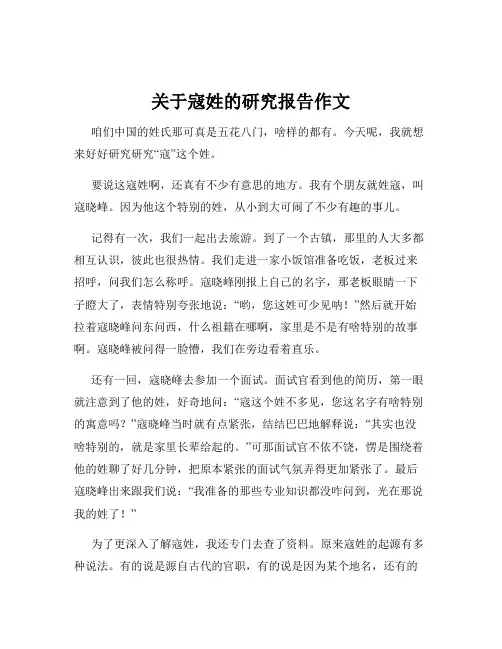

关于寇姓的研究报告作文咱们中国的姓氏那可真是五花八门,啥样的都有。

今天呢,我就想来好好研究研究“寇”这个姓。

要说这寇姓啊,还真有不少有意思的地方。

我有个朋友就姓寇,叫寇晓峰。

因为他这个特别的姓,从小到大可闹了不少有趣的事儿。

记得有一次,我们一起出去旅游。

到了一个古镇,那里的人大多都相互认识,彼此也很热情。

我们走进一家小饭馆准备吃饭,老板过来招呼,问我们怎么称呼。

寇晓峰刚报上自己的名字,那老板眼睛一下子瞪大了,表情特别夸张地说:“哟,您这姓可少见呐!”然后就开始拉着寇晓峰问东问西,什么祖籍在哪啊,家里是不是有啥特别的故事啊。

寇晓峰被问得一脸懵,我们在旁边看着直乐。

还有一回,寇晓峰去参加一个面试。

面试官看到他的简历,第一眼就注意到了他的姓,好奇地问:“寇这个姓不多见,您这名字有啥特别的寓意吗?”寇晓峰当时就有点紧张,结结巴巴地解释说:“其实也没啥特别的,就是家里长辈给起的。

”可那面试官不依不饶,愣是围绕着他的姓聊了好几分钟,把原本紧张的面试气氛弄得更加紧张了。

最后寇晓峰出来跟我们说:“我准备的那些专业知识都没咋问到,光在那说我的姓了!”为了更深入了解寇姓,我还专门去查了资料。

原来寇姓的起源有多种说法。

有的说是源自古代的官职,有的说是因为某个地名,还有的说是从少数民族改姓而来。

不过具体是哪种,还真不好说,毕竟历史太过久远,很多事儿都难以考证得特别清楚。

寇姓在历史上也有不少名人。

比如北宋的寇准,那可是个大名鼎鼎的忠臣。

他为人刚正不阿,敢于直言进谏。

关于他的故事,那真是流传了好久好久。

每次想到寇准,我就觉得寇姓的人好像骨子里都带着那么一股正直和勇敢的劲儿。

再说说寇晓峰他们家吧。

他们家特别重视家族的传承和姓氏的意义。

每年过年的时候,一大家子聚在一起,长辈们总会念叨念叨寇家的历史,告诉晚辈们不能忘本。

寇晓峰说,小时候觉得这些话挺啰嗦的,可长大了才明白,这是一种家族的凝聚力,是对姓氏的尊重和对先辈的怀念。

在生活中,因为寇姓相对少见,所以每次遇到同姓的人,寇晓峰都觉得特别亲切,好像一下子就拉近了距离。

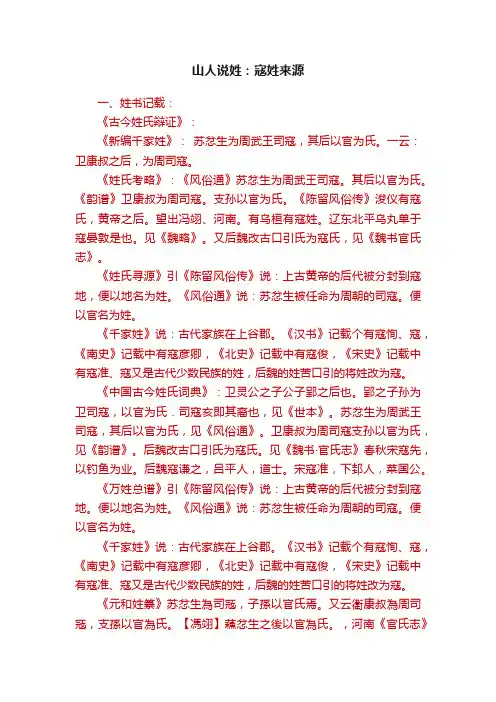

山人说姓:寇姓来源一、姓书记载:《古今姓氏辩证》:《新编千家姓》:苏忿生为周武王司寇,其后以官为氏。

一云:卫康叔之后,为周司寇。

《姓氏考略》:《风俗通》苏忿生为周武王司寇。

其后以官为氏。

《韵谱》卫康叔为周司寇。

支孙以官为氏。

《陈留风俗传》浚仪有寇氏,黄帝之后。

望出冯翊、河南。

有乌桓有寇姓。

辽东北平乌丸单于寇晏敦是也。

见《魏略》。

又后魏改古口引氏为寇氏,见《魏书官氏志》。

《姓氏寻源》引《陈留风俗传》说:上古黄帝的后代被分封到寇地,便以地名为姓。

《风俗通》说:苏忿生被任命为周朝的司寇。

便以官名为姓。

《千家姓》说:古代家族在上谷郡。

《汉书》记载个有寇恂、寇,《南史》记载中有寇彦卿,《北史》记载中有寇俊,《宋史》记载中有寇准、寇又是古代少数民族的姓,后魏的姓苦口引的将姓改为寇。

《中国古今姓氏词典》:卫灵公之子公子郢之后也。

郢之子孙为卫司寇,以官为氏.司寇亥即其裔也,见《世本》。

苏忿生为周武王司寇,其后以官为氏,见《风俗通》。

卫康叔为周司寇支孙以官为氏,见《韵谱》。

后魏改古口引氏为寇氏。

见《魏书·官氏志》春秋宋寇先,以钓鱼为业。

后魏寇谦之,吕平人,道士。

宋寇准,下邽人,菜国公。

《万姓总谱》引《陈留风俗传》说:上古黄帝的后代被分封到寇地。

便以地名为姓。

《风俗通》说:苏忿生被任命为周朝的司寇。

便以官名为姓。

《千家姓》说:古代家族在上谷郡。

《汉书》记载个有寇恂、寇,《南史》记载中有寇彦卿,《北史》记载中有寇俊,《宋史》记载中有寇准、寇又是古代少数民族的姓,后魏的姓苦口引的将姓改为寇。

《元和姓纂》苏忿生為司㓂,子孫以官氏焉。

又云衛康叔為周司㓂,支孫以官為氏。

【馮翊】蘓忿生之後以官為氏。

,河南《官氏志》口引氏改為㓂氏。

二、山人说姓:1、《新编千家姓》:苏忿生为周武王司寇,其后以官为氏。

2、《陈留风俗传》说:上古黄帝的后代被分封到寇地,便以地名为姓。

3、卫灵公之子公子郢之后也。

郢之子孙为卫司寇,以官为氏.司寇亥即其裔也,见《世本》。

《寇氏家规、家训》《寇氏家规、家训》《寇氏家规》第一条:尊祖敬宗,和亲睦族,毋致因利害义,有伤风化。

第二条:祠宇修整,春秋祭祀,毋致失期废驰,有违祖训。

第三条:各宗坟墓,山林界止,毋致缺祀失管,有被占据。

第四条:孝敬父母,尤为至上,毋致逆反遗弃,有丧道德。

第五条:富勿自骄,贫勿自贱,毋致恃富欺人,有失大礼。

第六条:婚姻择配,朋友择交,毋致贪慕富豪,有辱宗亲。

第七条:周穷恤孤,济物利人,毋致悭吝不为,有失良知。

第八条:男婚女嫁,同姓不许,毋致胡作非为,有乱伦理。

第九条:希珍古宝,丧家财物,毋致贪爱蓄藏,有遗后患。

第十条:国家法纪,不可违犯,毋致以身试法,有悔终身。

《寇氏家训》1、治家格言:清晨早起,洒扫庭院,要内外整洁。

晚间无事早睡,睡前检点门户火种。

一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰。

凡事宜未雨绸繆,毋临渴而掘井。

自奉必须俭约,宴客不可浪费。

嫖赌倾家败德,酒色乱性伤身。

一夫一妻,才是家庭之福。

家庭之事,最好自己操作,劳动可以健身。

居家务求正直,教子要有义方。

父严、母慈、子孝、兄爱、弟敬,夫妻互敬互助;时代虽不同而伦常不可不讲。

良田千亩,不如专技随身;正当职业,终身受益。

财多损志,知识便是财富。

读书不必志在做官,重在做人做事。

求学要立志下苦功,且须恒。

好高取巧决无成就,乐观可以成事。

玄想无补实际,行险侥倖,祸必及身。

家门和顺,虽三餐不济,亦有余欢。

祖宗虽远,祭祀定要虔诚。

见穷苦亲邻,虽加抚恤。

长幼内外,宜法肃辞严。

重财利,薄父母,不成人子;听谗言,乖骨肉,岂是丈夫。

嫁女择婿,勿索厚聘;娶媳求婚,勿计厚妆。

见富贵而生谄容者,最可耻;遇贫贱而作骄态者,贱莫甚。

居家戒争讼,息事可以宁人;好斗绝非真勇,粗暴一时,后悔莫及。

愤怒既伤身体,憂思能致疾病。

乖僻自是,悔误必多;颓惰自甘,家道难成。

亲近恶人,久必受累;屈志老成,急则可相依。

施惠无念,受恩莫忘;凡事当留余地,得意不宜再往。

人有喜庆,不可生妒嫉心;人有祸患,不可生喜幸心。

中华姓氏---- 寇姓寇姓,一个多民族、多源流的古老姓氏,在当今姓氏排行榜上名列第二百七十二位,人口约二十五万八千余,占全国人口总数的0.016%左右。

寇(Kòu)姓源出有:以官名为氏、出自姬姓、出自古代少数民族姓氏、源于子姓,出自春秋时期宋国大夫公子鳞,属于以官职称谓为等。

寇姓名人有寇恂、寇准、寇世勋、寇振海等等姓氏源流编辑源流一以官名为氏。

上古周朝时,昆吾人的后人苏忿生为周武王司寇,其子孙以官名为姓,相传姓寇。

源流二出自姬姓。

亦是以官名为氏。

周朝初年时,卫康叔为周司寇,支孙以官为姓,亦相传姓寇。

又春秋时卫灵公的儿子公子郢的子孙为卫国司寇,其后人以寇为氏。

源流三出自古代少数民族姓氏。

① 南北朝时,北魏鲜卑族演化过来的,鲜卑族中有古口引氏,入中原后后汉化时取发音近似的“寇”字为姓。

② 又辽东乌桓族有寇姓。

源流四源于子姓,出自春秋时期宋国大夫公子鳞,属于以官职称谓为氏。

公子鳞,字矔,是春秋时期宋国人,为国开国君主微子启的第十七世孙,宋襄公子兹父(子兹甫)的庶弟,其兄长就是著名的政治家和军事家太宰子眱(字鱼)。

源流五源于满族,属于汉化改姓为氏。

据史籍《清朝通志·氏族略·满洲八旗姓》记载:⑴.满族叩德氏,满语为Kode Hala,世居叶赫(今吉林梨树),后多冠汉姓为寇氏、叩氏。

⑵.满族寇侯尔氏,亦称寇侯喽氏,满语为Kohor mongu或Koholo mongu,汉义“钩、弯曲、鞠躬”,人数不多,在瑷珲地区(今黑龙江黑河瑷珲镇一带)有四支分布,后多冠汉姓为寇氏。

⑶.满族寇拉氏,满语为Kora mongu,汉义“围绕花园的水渠”,人数众多,世居瑷珲地区(今黑龙江黑河瑷珲镇一带),后多冠汉姓为寇氏、关氏等。

⑷.满族寇达吉氏,满语为Kodaj mongu,汉义“麻袋、小仓库、储物袋”,人数不多,有四个分支,世居瑷珲地区(今黑龙江黑河瑷珲镇一带),后多冠汉姓为寇氏、孔氏等。

[1] 源流六(辽宁巴尔虎旗暨翁阔特寇氏族史)记载辽宁省岫岩、庄河,吉林省安图、汪清、图们,黑龙江省望奎,山东威海等地很多寇姓是蒙古族巴尔虎旗翁阔特(后改汉姓寇)而来。

⼭西忻州寇⽒族谱⽂史资料族内流通忻州寇⽒家族谱⼆零零⼆年(壬午)仲冬⽬录史序 (2)前⾔ (2)⼀忻州建置沿⾰ (3)⼆寇⽒溯源 (4)三忻州寇⽒祖系考、 (5)四在忻寇⽒族⼈分布考 (5)五功名篇 (6)六历代宗亲 (7)史序从西周前姬⽒到西周武王赐姓寇,吾⽒由来约已有三千余年矣。

其沿举演变,若⼭岚蔽⽬,亦若疑云困境,实使⼈难辨矣。

然宋末元兴家族两⽀在忻定居,有族⼈⼝授⾔传,家谱记述确是定论矣。

族谱编⽽复失,失⽽复编,⼏经周折,延续⾄今,记述了吾族辈分之⾼低,⼈丁之兴旺,亦反映了吾⽒传统之家教与礼仪道德,实属他⽒所不及矣。

三千余年来,吾⽒历经了中华⽂名之创建与弘扬,勤劳为本,善良为质,在华夏这⽚古⽼⽽神奇的⼟地上⽣⽣不息,奋⽃不已,功垂千古,名昭万世,吾⽒与⽇同辉。

宋末元兴,家族⼆始祖,百福公与时鲁公奉祖命定居⾖罗、解原两地,若凤栖梧,龙腾云,虎踞⼭,传宗接代,⾏云播⾬,迄今七百多年矣。

七个世纪以来,吾族由少⾄多,由弱到强,由落后到进步,历经沧桑,⽣机焕发。

古堡遗址证实了寇⽒之⽂明,美好传说记述了寇⽒之光荣,寇⽒如强劲之野草,植根于忻州之⼟,牧⽔、云中之滨矣。

追忆古往,吾⽒有治国安邦之司寇先贤,亦有才能出众、才华横溢之⼀代名相双天官寇准,还有学海贤⼠,武林⾼⼿,德⾼⼠绅,能⼯巧匠……追思先圣,他们始终遵循道德、勤劳、奋进、向上之贤训,为后辈建树了⼀座做⼈的⽆字丰碑,值得后来者敬仰与垂青。

悠久史光耀前⼈,光辉业激励后⼈,此乃吾⽒引以⾃豪与骄傲之⼤德也。

然吾族因传统⽣活观,封建守业观之限,族⼈被束缚在⼏亩薄⽥上传宗接代,艰⾟劳作,以致⽂化落后,⽬光短浅,睿智藏⽽难现,聪明匿⽽难展,⽂采晦⽽难光,族兴⽽⽆名,⼈众⽽才乏,此乃吾族之愧疚也。

族⼈忆及此事,⽆不顿⾜长息也,追根究因,祖辈重体亲⽂,重近轻远,重收轻⽀,重男轻⼥,此则为才⼦乏,名⼈少之故也。

逢族谱再版之际,编者陈辞奉告:施善积德乃⾃利利他昌荣后世之⾷粮,勤学乃强⼈之良策,勤劳乃强家之根本,勤奋乃腾飞之基⽯,勤恳乃成功之道,⾮勤勉⽆以成学,⾮读书⽆以成才。

寇氏族谱序言————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ第一篇珍贵文物一黄帝----人文始祖黄帝,姓公孙,名轩辕,号有熊氏。

少典之子,生于寿丘,长于姬水,也姓姬,居于轩辕之丘,葬于桥山。

是中华民族共同敬仰的人文始祖。

在我国原始社会从旧石器时代的渔猎采集阶段进入到新石器时代的农耕阶段这一重要的历史时期,兴起于黄河流域中部地区的有熊国姬姓部落中,产生了一位杰出的领袖人物——黄帝。

“帝”是万物主宰,金、木、水、火、土,为万物之本,称作“五德”。

此部落居五行之土位,崇尚黄色,有土德之瑞。

故他们将自己爱戴与信赖的首领称作“黄帝”。

第一页二寇洪家府寇洪,唐睿宗时名儒,仕为朝廷“中书侍郎”。

《西游记》全书一百回,描述了唐僧西天取经路上,遭遇天上神鬼下凡作恶,地上妖魔鬼怪称凶,唯独“寇员外”行善斋僧,真情款待唐僧师徒,临行赠送金银盘费,把“寇员外”塑造成为善人典型形像,可见寇洪在当时的社会地位之崇高,是仕庶人家莫及。

这段故事宣扬喜恶终有报。

“寇员外”斋僧一万功德园满后,家用雇人内外勾结偷了“寇员外”的金银珠宝并打死“寇员外”,逃离现场远地分赃时,正巧碰上唐僧师徒,悟空火眼精睛识破贼人,夺回宝物送还“寇员外”,并到阴朝地府找“阎王老爷”起死还生,延长“寇员外”的阳寿,“寇员外”得救,长命百岁活在人间,亨受荣华富贵。

上图是采自《西游记》第九十六、九十七回中寇洪员外府一角。

第二页族谱导言逢盛世太平,遇哲人修谱。

查漏补缺,再版精装;细读其谱,领悟其涵,百思一解:忠孝为本。

源:寇氏出自上古黄帝之后,姓以官为氏;苏忿生为周武王司寇,族以官为氏;卫康叔为周司寇,子孙以官为氏;商王仲丁平寇有功封其姓於上党;康叔之后孙誉为司寇亥。

寇氏之根,炎黄为鼻祖,无可置疑。

上古孕育了寇氏,寇氏印证了上古,真可谓源之远也。

流:从秦汉至元明,历代栋梁辈出:尤以寇湘状元为英;寇彦卿皇帝牙将为雄;寇恂忠武将军辅佐光武帝为俊;寇准宰相御敌卫国为杰。

家谱序言40篇范文欣赏(上)转华夏谱志联盟网来源: 未知作者:未知陈氏家谱旧序(朱熹撰写)家法之建,仿于诸侯别子,而士庶之宗,则惟其所始焉。

或姓或氏,或地域或谥,爵则称宗,宗之于族也,有本姓以合庶姓,有缀食以系群情,孙之于祖也,有植祫以省大事,有齐衰以服三月,百世而婚姻不通,周道然也。

上溯夏殷,何莫不然,故其迹泯(未混),末季七族九宗,犹资周王封国之重,及王辙东,世臣沦丧,乐却降在皂隶(穿黑衣的官差衙役),从五皆为圭筚,宗法始荡然也。

所赖以维持者,独周官莫繁世(一作独国官系世系),辨昭穆之制存焉尔,此谱帙所从出也。

谱存而宗可考,是故君子重之。

颖川陈氏,出先妫姓侯爵(侯国),自帝舜之后,传于有虞,虞幕裔孙阏父为周武陶王,能利器用,王赖之,以元女太姬下嫁其子满,而封诸陈,使奉虞祀(祭),满谥胡,公生申公犀,犀而下传十世,子孙散处,遂以国为氏,敦读书,说礼乐,绶若若而印累累,匪朝伊夕矣。

但世历既久,从迁不定,或移家于八闽,或筑室于三吴,或寄迹于浙东,或寓居于古歙,椒聊远条,几不知有原本矣,然千流万派,归一原,叶茂枝蘩,不离一本。

其名之最著者,莫如太邱先生实(即东汉陈实)其子元方、季方,世称二雄,凤毛麟角,岂虚岂虚语哉,元方子群美才懿,历仕魏帝,清节驰声。

传霸先,梁祚下移,生民涂炭,相机观变,应天顺人,非择而取之也。

厥后王(一作伯宣)为海内文宗,奉公为教子令范,天下已任。

擅著作之奇才者,非古灵先生欤!与义河目海口,所赋梅诗,徽宗有见晚之叹。

建(见)炎人恭大政,其出处气节,翰墨文章,为中与大臣之冠。

协赞大议,社稷之勋臣者,非鲁公、文正公康伯欤,盖一世芳躅,千古播扬,一叶云礽,景行靡替。

但人情以君子之泽,五世而斩,一经疏(流)远,视若途人。

然昭穆既明,本原自辨,后有作者,果能追念前由,无忘厥祖,披图按籍,孝思勃生,则勉旃不怠,庶兴前业矣。

陈氏族谱源流序--王阳明自五宗九族之礼不行于天下,后世凡通能都大邑之间,号称巨室(族),而能仅谱其家者,不多得矣,若进而能谱其族者,则尤鲜焉!况推及天下同源异流者哉!能推及天下同源异游流,必其心之仁,志之远,力之徤、而学问之充博也。

寇姓百家姓排名多少位_百家姓寇姓的起源寇姓,为中华姓氏之一,是一个多民族、多源流的姓氏。

寇姓,主要源于己姓、姬姓、子姓等,得姓始祖为苏忿生。

那么你知道寇姓在百家姓中排名多少吗?接下来由店铺给大家带来寇姓百家姓排名,希望大家喜欢!寇姓百家姓排名寇姓,百家姓排名第356位。

寇姓在大陆和台湾都没有列入百家姓前一百位。

寇姓出自先秦时,各朝都设置了司寇这一官职,掌管治安、刑法、判案等。

司寇氏多为担任过司寇的人的后代。

司寇氏后来简称为寇氏。

寇姓的起源与司寇氏的起源是相同的,大部分寇氏是司寇简化而来的,而司寇氏源于周朝的官名。

主要的寇氏起源者是周朝司寇苏念生及司寇康叔。

另有寇氏是从鲜卑族演化过来的,鲜卑族中有口引氏,后汉化时取发音近似的“寇”字为姓。

寇姓的起源源于己姓,出自周朝时期昆吾氏后人苏忿生,属于以官职称谓为氏。

源于姬姓,出自春秋郑国大夫洩堵寇之后裔,属于以先祖名字为氏。

源于子姓,出自春秋时期宋国大夫公子鳞,属于以官职称谓为氏。

源于姬姓,出自春秋时期卫灵公之子公子郢,属于以官职称谓为氏。

源于鲜卑族,出自汉朝末期东部鲜卑乌桓族,属于汉化改姓为氏。

源于鲜卑族,出自南北朝时期鲜卑拓拔部胡古口引氏部落,属于汉化改姓为氏。

源于其他少数民族,属于汉化改姓为氏。

寇姓女孩两个字名字起名寇妍寇安寇悠寇馨寇诗寇怀寇慕寇泽寇普寇沛寇菱寇丽寇玟寇瑶寇婧寇玉寇依寇媚寇韵寇琳寇菡寇蓝寇兰寇香寇雅寇海寇若寇寒寇荣寇悠寇春寇玥寇绮寇紫寇敏寇叶寇菱寇桑寇瑾寇芬寇玥寇雅寇乐寇笛寇亦寇昕寇琦寇佑寇妙寇晓寇艳寇桃寇妮寇虞寇微寇筠寇青寇芙寇芯寇梦寇彦寇江寇旋寇芍寇卓寇芝寇君寇影寇颖寇佳寇岚寇榆寇儿寇芳寇萱寇灵寇梅寇祎寇宁寇沐寇彩寇依寇歆寇希寇玫寇舞寇瑾寇月寇葵寇悦寇帆寇羽寇静寇景寇琪寇玫寇平寇珍寇彦寇萍寇宛寇霜寇鸣寇书寇真寇珊寇筱寇彤寇桂寇采寇玲寇琴寇雁寇媛寇瑛寇烟寇倩寇艺寇茵寇芊寇冬寇芷寇琼寇寄寇清寇云寇万寇翾寇月寇缦寇凝寇莉寇宛寇煜寇音寇欢寇可寇谷寇语寇然寇缦寇奇寇碧寇寻寇铃寇巧寇娇寇听寇英寇婕寇雯寇芹寇姓女孩三个字名字起名寇忆彤寇雅琳寇静美寇采纹寇亦玉寇媛珊寇若菊寇巧娥寇巧林寇青香寇冰萍寇晓霞寇晓蔓寇彦珊寇含雪寇翠萱寇紫薇寇凤青寇梦倚寇歆香寇竹君寇惜霜寇纹宁寇黛梅寇幽珊寇采莲寇寒雁寇春冬寇蔓真寇倚巧寇晓洁寇春蔓寇紫蓝寇玉盈寇乐瑶寇江青寇书雪寇凤莺寇然瑾寇惜灵寇初瑶寇寒安寇晓云寇梓芬寇黛芹寇芳蕊寇凤月寇翠柳寇月荷寇寄瑶寇夏柳寇翠影寇安蓉寇宛儿寇彦妮寇晓艳寇凝芯寇月桐寇歆佩寇雅霜寇依清寇纹玉寇珺瑶寇映蓉寇寄春寇寒香寇琪涵寇青槐寇妙香寇雅灵寇沛珊寇凤燕寇晓巧寇菲媛寇芯静寇曼荷寇竹兰寇雪春寇玥怡寇雅蕊寇珊花寇云舒寇碧菡寇静秋寇思怡寇曼香寇凤恬寇玥翠寇云雪寇黛真寇晓青寇曼倚寇谣蝶寇翠岚寇玥香寇诗霜寇雪灵寇依云寇梦槐寇妙晴寇菲倩寇春雪寇凤鸣寇佳琳。