《说书人》教案 (“一课一师”省级优课)

- 格式:doc

- 大小:47.50 KB

- 文档页数:5

《说书人》教案——“陨落与升华”课堂设计思路:本人主张把教材文本放在专题与板块的视野内研究,更好地理解编者的匠心,才能在教学中找到撬动文本的支点,而以版块标题为切入点设计主问题,引导学生解读课文不失为一条极佳的途径。

《说书人》隶属“陨落与升华”这一版块。

有的教师把《说书人》定格为小说,会从人物形象、情节结构、环境等角度去分析文章。

师陀在《我的文风》一文中说过:“我的短篇小说有一部分像散文,我的散文有往往像小说,我自己称之为‘四不像’。

”本文的教学如果以“陨落与升华”为主问题来设计的话,比按小说的解读方法来得更加明确,只要设置一个问题即可解决小说讲解的所有问题,而且思路更清晰,学生更能够接受。

主问题设计为:《说书人》一文“陨落”了什么,又升华了什么?师生共读课文,探究这个问题。

一、教学目标1.了解并概括《说书人》中“说书人”的性格特征,理解说书人形象的卑贱和品质的高尚。

2.了解小说的历史背景,理解小城的意蕴。

3.探讨板块标题“陨落与升华”在文章的具体体现。

二、教学重难点1. 理解说书人形象的卑贱和高尚。

(重点)2. 了解小说的历史背景,理解小城的意蕴。

(难点)3. 探讨板块标题“陨落与升华”在文章的具体体现。

(难点)三、课前准备:单田芳的《三英战吕布》评书视频四、教学过程:(一)导入:播放视频单田芳大师的《三英战吕布》(听地我是心潮澎湃,真是听君一回书,胜似一台戏。

我们看单大师长袍加身气质非凡。

师陀在小说中也塑造了一位说书人的形象,我们一起走近说书人,走进这个故事。

)(二)请用一句话概括故事情节说书人坚守自己的说书职业,最后病逝于小城中。

(三)探究问题本文隶属“陨落与升华”板块,请探讨问题:《说书人》一文“陨落”了什么,又升华了什么?师生共读课文,探究这个问题。

明确:在解读过程中,可以引导学生作如下的分析:1.“陨落”的表现:其一、说书人的生命陨落了。

教师可以引导学生把有关说书人身体状况句子找到,即肖像描写的内容:(学生找出相关句子)第一次见说书人:“他是个中年人,穿一件蓝布长衫,脸很黄很瘦。

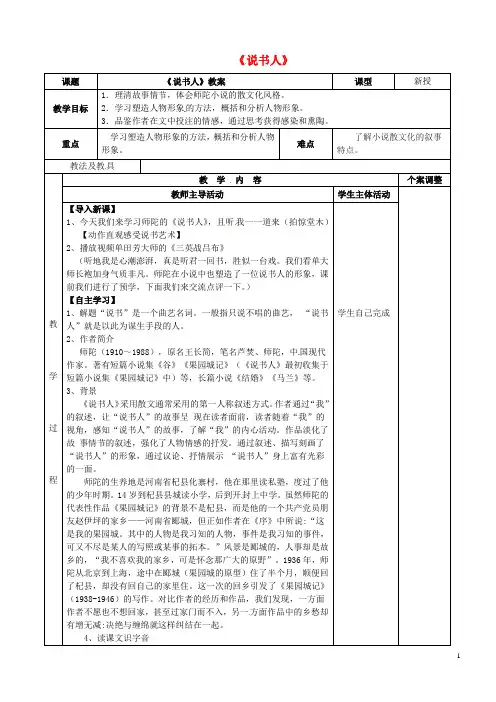

《说书人》课题《说书人》教案课型新授教学目标1.理清故事情节,体会师陀小说的散文化风格。

2.学习塑造人物形象的方法,概括和分析人物形象。

3.品鉴作者在文中投注的情感,通过思考获得感染和熏陶。

重点学习塑造人物形象的方法,概括和分析人物形象。

难点了解小说散文化的叙事特点。

教法及教具教学过程教学内容个案调整教师主导活动学生主体活动【导入新课】1、今天我们来学习师陀的《说书人》,且听我一一道来(拍惊堂木)【动作直观感受说书艺术】2、播放视频单田芳大师的《三英战吕布》(听地我是心潮澎湃,真是听君一回书,胜似一台戏。

我们看单大师长袍加身气质非凡。

师陀在小说中也塑造了一位说书人的形象,课前我们进行了预学,下面我们来交流点评一下。

)【自主学习】1、解题“说书”是一个曲艺名词。

一般指只说不唱的曲艺,“说书人”就是以此为谋生手段的人。

2、作者简介师陀(1910~1988),原名王长简,笔名芦焚、师陀,中国现代作家。

著有短篇小说集《谷》《果园城记》(《说书人》最初收集于短篇小说集《果园城记》中)等,长篇小说《结婚》《马兰》等。

3、背景《说书人》采用散文通常采用的第一人称叙述方式。

作者通过“我”的叙述,让“说书人”的故事呈现在读者面前,读者随着“我”的视角,感知“说书人”的故事,了解“我”的内心活动。

作品淡化了故事情节的叙述,强化了人物情感的抒发。

通过叙述、描写刻画了“说书人”的形象,通过议论、抒情展示“说书人”身上富有光彩的一面。

师陀的生养地是河南省杞县化寨村,他在那里读私塾,度过了他的少年时期。

14岁到杞县县城读小学,后到开封上中学。

虽然师陀的代表性作品《果园城记》的背景不是杞县,而是他的一个共产党员朋友赵伊坪的家乡——河南省郾城,但正如作者在《序》中所说:“这是我的果园城。

其中的人物是我习知的人物,事件是我习知的事件,可又不尽是某人的写照或某事的拓本。

”风景是郾城的,人事却是故乡的,“我不喜欢我的家乡,可是怀念那广大的原野”。

*说书人教学设计教案教学准备1。

教学目标[学习目标]1。

从不同角度欣赏人物,体会作者的真挚情感2.解读师陀小说中散文化的叙事特征3。

品尝作者对传统文化的态度,学生受到感染和培养。

2。

教学重点/难点[教学重点]1。

从不同角度欣赏人物,感受作者的真挚情感2.解读师陀小说中散文化的叙事特征[教学难点]品评作者对传统文化的态度,让学生受到感染和熏陶3。

教学用具。

贴标教学过程介绍:“说”是一种技能和方式,讲述古今轶事,讲述忠勇贤人。

“书”——是一滴芬芳的墨水,一页纸的篇章,舞台上震撼大厅的木头,历史沉淀的石头。

“人”——悲伤的人、因缘际会的人、行走江湖的人、屏住呼吸的人都是想谋生的人。

今天,让我们跟随师陀,走近讲故事的人,听他一起讲述人生的沧桑。

活动1:第一次阅读感知,了解他人,讨论世界。

知道作者,笔名,1946年以前,河南省涿县人1937年,著名作家杨振声、朱自清、朱光潜、叶圣陶、巴金等组成了《大公报》文学奖评选委员会。

最后,他们选出了三部获奖的文学作品:鲁芬的短篇小说集《山谷》、曹禺的《日出》和何其芳的《画梦录》在中华人民共和国成立之前,很少有文学奖项。

因此,这三部作品的获奖引起了文学界的关注,师陀也因此而出名。

39年,师陀的小说《邮差先生》被选为当年江苏高考的文学阅读文本。

他的小说中少有惊心动魄、曲折曲折的情节和激烈的冲突,往往表现出零散文化的叙事特征。

2.这篇文章写于1942年,选自师陀最著名的小说集《果园城》这本小说集是在上海沦陷期间创作的。

作者写了一个小城市(果园城)的历史和各种小人物的性格和命运在一个荒凉和温柔的抒情风格。

这座城市也成了当时中国社会停滞和倒退的缩影。

3.解释“说书人”是一个曲艺名词一般来说,它指的是只说不唱的民间艺术,如宋代历史、元平话、现代苏州平话、北方平话等。

广义地说,它也指一些已经说过和唱过的民间艺术,如歌谣、蒙古故事等。

“说书人”是老百姓喜爱的传统民间艺术,“说书人”就是靠它谋生的一种人。

《说书人》教学设计教学目标:正确分析人物描写的作用,体会小说散文式表达的效果。

教学设计:1.“说书人”有怎样的故事?说“说书人故事”的人是谁?(明确:说书人吐血而死被葬乱坟岗。

说“说书人故事”的是“我”,一个听书人。

)2.在“我”的眼里,“说书人”是一个怎样的人?(读“我”见到的说书人形象的三次描写的部分。

明确,说书人是一个贫苦、病弱、敬业、自尊的文化人,运用了细节描写)文中关于“我”所见的“说书人”的三个片段描写:1.他是个中年人,穿一件蓝布长衫,脸很黄很瘦。

他有一把折扇——黑色的扇面已经不见了,一块惊堂木——又叫做醒木,一个收钱用的小笸箩,这便是他的一切。

……他的声音不高,并且时常咳嗽,但是很清楚,有时候他要学鲁智深大吼,喽啰们吶喊。

2.渐渐的他比先前更黄更瘦;他的长衫变成了灰绿色;他咳嗽,并且吐血。

间或他仍旧吼,但是比先前更衰弱,他的嗓子塌了,喑哑了。

3.这所谓灵柩,其实只是一卷用绳子捆着的芦席,说书人的脚从席子里露出来,不住随着杠手的步骤摆动,他的破长衫的一角直垂到地上,一路上扫着路上的浮土。

补充资料:长衫又称长褂、中式长衫等,清朝时期汉人根据满族旗装改。

清朝后期国人以此为礼服。

在清代,长衫也代表了身份,因此分为了短衫帮(代表了贫穷的劳动人民)长衫帮(代表了富裕的上层人士或有文化的人)。

明确:长衫一直贯穿在三次描写中,从蓝布到灰绿色再到破长衫;越来越破旧,说书人却一直穿在身上,这是生活窘困所致,更是一个文化人维护自尊的表现。

小结:追问:这三个部分反复出现的形象描写,仅仅是为了塑造人物形象特点吗?联系全文,还有什么作用?反复出现又有变化的描写,推动了情节的发展。

如说书人的长衫从蓝色到灰绿色再到破长衫,可见说书人随时间流逝越来越贫苦,直至病死。

反复出现的形象描写,隐含主旨引人深思。

纵观三个片段,技艺高超的说书人贫病而死,隐含作者对传统文化没落,传统文化艺人命运悲凉的感叹,引发人们对文化传承的思考。

说书人教学设计教学目标:1.了解说书人的人生际遇,分析人物形象。

2.感受作品中满满的“凉意”。

4.品鉴作者的情感,通过思考获得感染和熏陶。

教学重点:说书人的人生际遇。

探寻“凉意”之外的暖意。

教学难点:探究不同层次的“凉意”的内涵。

教学时长:一课时教学过程一、导入你印象中的说书人是怎样的?师演绎评书选段。

上回书鲁达来到山西代州雁门县,正看悬赏捉拿自己的榜文呢。

突然给人拦腰抱住。

把鲁达吓了一跳,回头一看,扑通,一颗心才放回肚子里。

刚才都提到嗓子眼了,一张嘴能吐出来。

谁呀?抱鲁达这位,正是在渭州城救下的金老头。

金老头把他拉到僻静的地方:“啊呀,恩公你好大胆啊,你怎么跑去看榜文呢?这上边悬赏抓的就是你啊!要叫当差的看见,还了得吗?”鲁达一听乐了:“哼,这些当差的啊,在你眼里是老虎,我看他们一个个都是草鸡。

哈、哈、哈、哈,郑屠小子叫我杀啦,你的仇也报了。

”“啊呀,恩公你说话小点声!”问:老师演绎的说书人与师陀笔下的说书人,给你的感觉一样吗?二、研习文本——感受“凉”意结合文本语句具体看看说书人的人生境遇是怎样的?(一)健康堪忧——生命凄凉。

1、脸很黄很瘦……他的声音不高,并且时常咳嗽。

2、渐渐的他比先前更黄更瘦……他咳嗽并且唾血。

间或他仍旧吼,但是比先前更衰弱,他的嗓子塌了,喑哑了。

3、而最重要的也是最不幸的,乃是他时常发病,他不能按时开书,有时候他要在中间停好几天。

4、卖汤的说他正害病。

“他好几天没有来了。

”第二天说书人死了。

他在咳嗽唾血的同时,用喑哑的嗓子坚持说书,揣摩一下说书人的艰辛。

请一生带入情境再来说段书。

——难以负荷说书的劳累,身体健康每况愈下,但他仍坚持说书,直至去世。

更是凄凉,一卷用绳子捆着的芦席,说书人的脚从席子里露出来,不住随着扛手的步骤摆动,他的破长衫的一角直垂到地上,一路上扫着路上的浮土。

到了乱葬岗,荒冢中间掘了个坑,就把说书人和他的书送到另一个世界去了。

(二)人情冷漠——世态炎凉。

说书人师陀一、导入·当我们在谈论各色各样的工作时,我们常常会讲到一个词:三百六十行在这三百六十行中,同学们有没有听说过这样一类人“说书人”?·在说书人间流传着这样一首开场词,名为《西江月》,大家一起来读一读,欣赏欣赏评书不仅要“声音洪亮、顿挫迟疾”,更是“装文扮武、一台大戏”的情怀艺术·今天我们就要借师陀之眼来认识一位小镇“说书人”?【板书】《说书人》是收录于作家师陀短篇小说集《果园城记》中的一篇短篇小说提到小说我们先来回顾一下小说的三要素:今天我们就围绕这三个要素一起解读课文二、初读课文1、同学们已经预习过课文了,那在小说中“我”共见过说书人几次?分别有怎样的所见?3次P1P5P8时间上提示词开端、发展、结局2、这说书人是一个怎样的人呢?结合文中具体语句,前后桌讨论,交流概括。

【板书重要语句齐读】贫穷卑微、孤苦无依、被弃多余、正义高尚3、这个人最终怎样了?读书人凄凉死去,仅仅是因为“贫病”吗?提示:贫病是个人原因,还有什么原因(社会原因)课文中有没有隐含社会背景因素的细节?*像这种富有内涵的细节,需要我们在阅读过程中细心揣摩,在文学上也有一种创作手法被称为“冰山理论”,海明威的创作就集中体现了这种特色:4、文中除了说书人,还有一个人物是谁?“我”,对于说书人,我的态度是什么?与“他们”有什么不同?为什么?*“我”的作用、叙述的人称;P28发问(说书人的价值);荒凉(表里内涵)5、对于说书人的死,很多人深觉同情不甘,问说书人就不能不死吗?换个职业不行吗?你怎么看。

吃都吃不饱,都要饿死了,像个讨饭的一样的说书,是不是傻?说书人有两样非常重要的东西,至死都陪伴在他身边——长衫、书——成为说书人贫穷人生中一笔闪亮的财富,职业虽卑贱却可爱,命运悲惨却可敬——信仰、热爱、不可弃——我们也是穿着隐形长衫的说书人,文化与忠义精神亦不可弃。

6、对“说书人”有一种这样的理解,我们一起来读一读:是心酸的人,是苦命的人,也是值得尊敬的人7、联系当下,我们的身边有像“说书人”这样因坚守而甘于凄凉、因卑微而被社会遗忘的一类人吗?他们境遇如何?我们又该如何对待?公开课反思:时间掌控、即使应变、给学生充足的思考时间、问题6中的诠释学生读完后可与文本联系解读、结合体现专题单元的思想、开发白板功能、播放说书人评书视频直观体验。

《说书人》教学设计一、认识作者师陀(1910—1988),原名王长简,笔名芦焚、师陀,中国现代作家。

著有短篇小说集《谷》《果园城记》(《说书人》最初收集于短篇小说集《果园城记》中)等,长篇小说《结婚》《马兰》等。

1921年高中毕业后赴北平谋生。

1936年秋,从北平到上海。

不久抗日战争爆发,遂长期蛰居于日军占领的上海。

1941年至1947年,任苏联上海广播电台文学编辑,《果园城记》的大部分内容写于这个期间。

建国以后,他历任上海出版公司总编辑、上海电影剧本创作所编剧,曾到河南、山东等地访问,写下的作品主要收入于短篇小说集《石匠》中。

1957年后一直是中国作家协会上海分会专业作家。

60年代初期,曾专注于历史小说和历史剧的创作,发表了剧本《西门豹》《伐竹记》和小说《西门豹的遭遇》等,颇得好评。

二、背景知识《说书人》是现代作家师陀1942年创作的一篇短篇小说,后收入师陀的短篇小说集《果园城记》。

《果园城记》是作者描写20世纪初年至40年代北方农村和小城镇的社会和人的短篇小说集。

这是一本较为特殊的短篇小说集,它不是一般的小说汇集,而是根据事先的计划创作的。

据作者说,那是1936年7月底,他从北平去上海,绕道一位朋友祖居的小城。

小城到处栽满的果树把他迷住了,他当时就起意拿小城写一本书。

但是没有能马上兑现,接着抗日战争爆发,作者流落上海洋场,直至1938年才又拾起来。

全书十八篇,后来又补写了一篇。

除第一篇“果园城”概括介绍小城的地理历史外,每篇基本上是写一、二个人物,其中有豪绅地主、地痞流氓、知识分子、邮差先生、说书人、行商、走贩、小渔夫、小学教师,也有革命家、热心社会公益事业的人,可称之为“小城人物大观”。

师陀在《果园城记》的后记中写道:“这小书的主人公是个我想象中的小城,……它在我心目中有生命,有性格,有思想,有见解,有情感,有寿命,像个活的人。

我从它的寿命中我顶熟悉的一段:从清末年到民国二十五年,凡我能了解的合乎它的材料,全放进去。

《说书人》教案一、教学目标1.了解并概括《说书人》中“说书人”的特征,理解说书人形象。

2.了解小说的历史背景,理解小说的意蕴。

二、教学重难点1. 理解说书人形象。

(重点)2. 了解小说的历史背景,理解小说的意蕴。

(难点)一、导入:同学们听过评书吗?评书是一门传统曲艺艺术,说评书不是简单地念文稿,而是要说得熟练、准确、生动,还要有表演。

当然,它有局限,比如,它很固定化,你听了《岳飞传》再听《杨家将》,往往觉得有些重复,你听完《三国演义》再听《隋唐演义》,往往发现有情节相似,而且它为了求生动、求吸引底层百姓,往往不尊重历史,信口而说。

然而,它有一个良好的作用,大家可能没有想到,那就是它可以迅速而有效地培养你的历史感。

今天我们就追随作家师陀,走进说书人,一起聆听他诉说沧桑。

二、课文详解(一)、说书人形象分析正如眼睛是心灵的窗户一样,标题就是一篇优秀作品的“窗户”。

下面我们就从细读标题入手,整体感知说书人形象。

1、“书”。

“书”指说书人说书的内容。

请同学们从文中找出相关语句,概括这些故事所体现的主要思想。

明确:第1段:“他说武松在景阳冈打虎,说李逵从酒楼上跳下去,说十字坡跟快活林,大名府与扈家庄”。

第4段:“其实只剩下了个数百年前的大盗刘唐,或根本不曾存在过的莽夫武松。

”第5段:“他说‘封神’,说‘隋唐’,说‘七侠五义’和‘精忠传’。

”第28段:“十字坡现在在哪里?小商河在哪里?截教的瘟癀阵和隋炀帝赏过的琼花又在哪里?”板书:义勇。

2、“说”。

找到文章中描写说书人“说”的句子,并用一个词概括说书人“说”的特点。

明确:第1段:“有时候他要学鲁智深大吼,喽啰们呐喊。

他用折扇打、刺、砍、劈……”第4段:“他从傍晚直说到天黑,一会儿定更炮响过,接着是寺院里的大钟,再接着,鼓楼上的云牌……在黑暗中只有说书人和他的听客。

”板书:妙绝。

3、“人”。

说书人说的“书”给听的人带来怎样的感受?找到相应语句并用词语概括。

明确:第4段:“只有那些被吹嘘和根本不曾存在过的人物,直到现在,等到我们稍微安闲下来,他们便在我们昏暗的记忆中出现——在我们的记忆中,他们永远顶生动顶有光辉。

《说书人》教案教学目标:1.细读课文,分析文章思路,分析人物形象2.品读课文,体会作者情感,感悟主题思想教学重点:1.准确把握说书人的形象及其折射出的深层内涵2.领略文章承载的社会思想意义教学过程:1.导入新课:学习文章之前先齐读一段文字:京中有善口技者。

会宾客大宴,于厅事之东北角,施八尺屏障,口技人坐屏障中,一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

众宾团坐。

少顷,但闻屏障中抚尺一下,满堂寂然,无敢哗者。

……忽一人大呼:“火起!”夫起大呼,妇亦起大呼。

两儿齐哭。

俄而百千人大呼,百千儿哭,百千狗吠。

中间力拉崩倒之声,火爆声,呼呼风声,百千齐作;又夹百千求救声,曳屋许许声,抢夺声,泼水声。

凡所应有,无所不有。

虽人有百手,手有百指,不能指其一端;人有百口,口有百舌,不能名其一处也。

于是宾客无不变色离席,奋袖出臂,两股战战,几欲先走。

忽然抚尺一下,群响毕绝。

撤屏视之,一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

设问:林嗣环的口技写了一位口技表演者高超的表演技艺,怎么写的?明确:正面描写和侧面描写相结合的手法。

设问:我们今天要学习的文章题目是“说书人”,你们读过文章了吧?他的表演精彩吗?文中是怎么来写的?明确:有正面的描写,也有侧面烘托。

他的表演迷住了“我”和“我们”(读第2 节,顺便理解理解“一个世界特准的撒谎家”的含义。

)设问:那说书技艺高超的他究竟是怎样的人呢?明确:财产:一把折扇---黑色的扇面已经不见了,一块惊堂木,一个收钱用的小笸箩身体:脸很黄瘦,时常咳嗽,渐渐的他比先前更黄更瘦,他的长衫变成了灰绿色;他咳嗽,并且唾血,他比啊先前更衰弱,他的嗓子塌了,喑哑了。

害病而死。

打扮:长衫,长衫变成灰绿色,他的破长衫的一角直垂到地上,一路上扫着路上的浮土。

敬业:带病说书,从傍晚直说到天黑,直至死去说书感动了听众,也深深的感动着自己,说书职业中体现着自己的存在和价值。

家庭:光棍一个,无家属,孑然一身,孤苦无依。

遭遇:遭人冷漠,不待见小结:(身无长物、身份低贱、茕茕独立、生活落魄、体弱多病、执著艺术)小人物设问:如此敬业,如此技艺高超,如此令人着迷的说书人,经历如何,结局如何?明确:说书的日子越来越艰难,老听客越来越少了,时代变迁了,无法立足于世,害病死去,还要遭到嘲讽。

《说书人》教学案例永康市第六中学马操概述:本着在专题与板块视野内考量文本教学价值的原则,结合执教班级的学情,特制订本教学案例。

一、教学目标分析:《说书人》是2014年苏教版·语文必修二新增的课文,是一篇非传统意义小说。

写作背景离学生已经很遥远了,小说意蕴极其丰富,作者的感情倾向对当代中学生极有现实意义,教学中要大胆取舍。

是一篇自读课文,宜一课时完成;但又是必修教材篇目,在此文本定位上制订教学目标。

(一)、教学目标:1.概括说书人的人物形象,体会细节描写的作用。

2.通过赏析蕴藉的语言,探究小说的散文笔法。

3.体悟作者的情感,探究小说的意蕴。

(二)、教学重难点:1.赏析语言,探究散文笔法。

(重点)2.体悟作者的情感、探究小说的意蕴。

(难点)二、学习者特征分析:执教班级的学生为普通高中学生,赏析蕴藉的语言、探究小说的散文笔法、体悟作者的情感、探究小说意蕴的能力不高;但他们渴望参与情感体验,又有三成为新永康人,从小远离家乡,他们的内心敏感细腻,为学习《说书人》创造了有利的情感条件。

三、教学策略选择与设计:体验、感悟、探究、合作、展示、交流。

一部分通过分角色朗读让学生慢慢品味),教师作适当引导和点拨。

四、教学资源与工具设计:白板、课件等现代信息技术及学案。

书面作业与口头表达作业相结合。

课前准备:(设计意图:了解师陀及其作品,培养学生筛选信息及炼句的能力)(一)师陀(1910—1988)及其作品简介原名王长简, 笔名芦焚, 是中国现代文学史上一位自觉追求文学独创性的作家,河南杞县人。

著有短篇小说集《谷》《果园城记》,长篇小说《结婚》《马兰》等。

《果园城记》:师陀最富盛名的代表作。

该小说集创作于上海沦陷时期,作者对果园城的人物(说书人、铁匠、锡匠、卖灯油者……)、性格、命运和环境作了细致的描摹,在优美的笔触中实则隐含着作者对民族性格和命运的深刻反思,也衬出作者拳拳的爱国之心。

(二)、细读课文,请完成下面的表格。

《说书人》教学设计本节课教学本着以教师为主导、学生为主体的教学原则,课堂教学主要采用教师展示课件,学生讨论交流,教师指导点拨、学生合作探究、师生共同学习等策略,为了达到课堂的最佳效果,在策略实施过程中关键是营造情感氛围,激活学生思维。

课前准备:1、完成《说书人》的预学案2、播放视频单田芳大师的《隋唐演义》片段教学过程:一、导入:在开始我们今天的新课之前,我们先来了解一位作家——师陀——PPT1师陀,是中国现代文学史上一位自觉追求文学独创性的作家。

他的代表作《果园城记》是作者描写上个世纪初至40年代北方农村和小城镇的社会和人的短篇小说集。

里面描写的有豪绅地主等,可称之为“小城人物大观”。

有人曾这样评价《果园城记》,现代文学史上有三座著名的小城:沈从文的“边城”、萧红的“呼兰河城”、还有师陀的“果园城”,它是中国现代文学史的被人遗忘的珍珠。

可见其文学艺术成就之高。

选自《果园城记》的小说《邮差先生》被选为2012年江苏省高考试题中,文学类文本阅读。

今天我们要一起研读的是选自《果园城记》的另一篇小说《说书人》。

(识作者、知背景)PPT2二、学习目标:1、学会概括主要人物形象2、体会细节描写的作用3、体悟作者在文中寄寓的情感,并探究主旨三:解文题:“说书”是一个曲艺名词,一般指只说不唱的曲艺。

是中国民间传统文化技艺,说的是历史小说和神话故事,如《三国演义》《水浒传》《隋唐演义》等等。

“说书人”就是以此为谋生手段的人。

四:检查预习:字音检查PPT文本研读过程一、初读课文,整体感知(师:预习之后,我们可以发现这篇小说的情节还是比较简单的,就请同学们)问题1:快速浏览课文,简要概括文章围绕“说书人”写了哪些故事。

(30秒,准备一下.学生回答,如果不完整,可以再找一两个学生补充)明确:“我”对说书人的痴迷;以至“我”每次到小城都想到他,发现说书人的境遇越来越差;最后一次见到说书人,说书人已然凄惨死去。

师:这篇小说通过以上几个简单的故事情节讲述了一个孤独的说书人困顿的生活,以及凄惨死去的故事。

说书人 执教者:江苏省白蒲高级中学 洪春燕 【学习目标】 1.多角度赏析人物形象,体会作者所饱含的真挚情感。 2.了解师陀小说散文化的叙事特点。 3.品鉴作者对传统文化的态度,让学生受到感染和熏陶。

【学习过程】 导入语: “说”——是一门技艺,是一种方式,说的是古今轶事,说的是忠勇贤良。 “书”——是落墨成香,是聚页为章,是台上惊堂的木,是历史沉积的石。 “人”——是心酸的人,是苦命的人,撇是行江湖的腿,捺是讨生活的嘴。 今天,就让我们跟随师陀,走近说书人,一起聆听他诉说沧桑。

活动一:初读感知 知人论世 1.识作者 师陀,1946年以前用笔名芦焚,河南祝县人。1937年由著名作家杨振声、朱自清、朱光潜、叶圣陶、巴金等人组成了《大公报》文艺奖金评选委员会,最终评出三部获奖文学作品:芦焚的短篇小说集《谷》、曹禺的《日出》与何其芳的《画梦录》。建国前文学评奖甚少,故此这三部作品的获奖备受文学界的瞩目,师陀也因此而一举成名。 2012年,师陀的小说《邮差先生》被选为当年江苏省语文高考试题中文学类阅读文本。其小说少有惊险曲折的情节和激烈的矛盾冲突,常呈现出散文化的叙事特点。 2.知背景 本文写于1942年,选自师陀最负盛名的小说集《果园城记》。该小说集创作于上海沦陷时期,作者以凄凉而温柔的抒情笔调,写了一小城市(果园城)的历史及各种小人物的性格和命运,这个城市也成了当时中国社会停顿和倒退的缩影。 3.解文题 “说书”是一个曲艺名词。一般指只说不唱的曲艺,如宋的讲史、元的平话,以及现代的苏州评话、北方评书等。从广义上说,它还兼指某些有说有唱的曲艺,如弹词、蒙语说书等。“说书”是平民大众喜爱的一种传统的民间艺术,而“说书人”就是以此为谋生手段的一类人。 4、整体感知,简要概括本文所写的主要内容。 【明确】:本文主要写了一个小城市的说书人潦倒一生、凄然死去的故事,饱含了作者对其深深的感情。

活动二:品读感悟 鉴赏切磋 (一)细味方见精彩,试从文中圈画出精彩的细节或令你的感动的语句,进行品读赏析。思考文中的“说书人”是一个怎样的形象,作者从中表达出了怎样的情感。 (可从环境、外貌、语言、动作、细节等描写角度考虑,小组自行选段,诵读体会,探究交流。)

预设问题探究 1、说书人是一个 人。(形象) 【明确】 (1)是一个以说书维持生计的人 (2)是一个说书技艺高超的人 (3)是一个举目无亲的人 (4)是一个贫穷困苦的可怜之人 (身份低贱,生活落魄,他讲述一个生动的侠义故事常换不来一个馒头钱) (5)是一个有知识的文化人 (6)对说书艺术执着热爱 (生命垂危时还坚持说书) (7)是“世人特准的撒谎家”,一个善良的人 (说的内容既有古代人物如武松、鲁智深、孙二娘的故事,他们行侠仗义,嫉恶如仇,路见不平拔刀相助,是大众心中的英雄) (8)是一个被社会抛弃的人 (没人关心他的衣食住行、娶妻生子,没人在他生病时候送药照顾——没有给予其关爱与温暖) 总括:说书人是一个卑贱的、可爱的处于社会底层的“苦人”。

2、小组自行选段,细味精彩细节: (1)“再请八个,一个馒头的钱。还有六个;还剩四个;只剩三个了,哪位一动手就够了。” 【提示】说书人的语言描写,这种状况完全是一个乞丐的生命存在方式,他讲述的动人的侠义故事让人痴迷,却常换不来一个馒头钱,这请求之中尽显生活的沉重与凄苦。他演绎经典传统文化,却落得如此狼狈,不让人汗颜时代在没落,在这样的时代尊严已一文不值,可悲可叹。

(2)学生找到有关说书人身体状况的句子,即肖像描写的内容: 第一次见说书人:“他是个中年人,穿一件蓝布长衫,脸很黄很瘦。”“他的声音不高,并且时常咳嗽……” 第二次见说书人:“渐渐的他比先前更黄更瘦;他的长衫变成了灰绿色;他咳嗽,并且唾血。间或他仍旧吼,但是比先前更衰弱,他的嗓子塌了,喑哑了。” 第三次见说书人: “这所谓灵框,其实只是一卷用绳子捆着的芦席,说书人的脚从席子里露出来,不住随着杠手的步伐摆动,他的破长衫的一角直垂到地上,一路上扫着路上的浮土。” (师点评:读过之后,留下的是一滴血亦或是一行泪。) 【提示】抓住“长衫”这一细节的描写,分析其作用:(a)长衫,是传统知识分子的象征。(b)坚持穿长衫也体现了说书人对传统艺术的执着;(c)通过说书人的长衫由“蓝布长衫”到“灰绿色”,到最后的“破长衫”的变化,暗示了他生活的每况愈下,为他穷困病死做了铺垫;(d)推动情节的发展。

(3)说书人在哪个场所说书?这个场所经历了一次怎样的变迁?(有何隐喻?) 【提示】在城隍庙 (自主学习注释——城隍庙:城隍有的地方又称城隍爷,是古代汉民族宗教文化中普遍崇祀的重要神祇之一,大多由有功于地方民众的名臣英雄充当,是汉族民间和道教信奉守护城池之神。) “城隍庙”改成俱乐部这一变迁隐喻着传统文化的失守和落寞。 说书作为中古就时代的文艺形式之一,它担当者丰富人们娱乐生活、引导民众向善、弘扬忠义等文化作用。

3、蕴含了作者怎样的情感:(重视读) (1)小说第二段中插入“我”对志愿书的填写,有什么用意? (师语)汪曾祺说:“一个人很少愿意自己是另外一个人。”但是作者却愿意抛弃世人所追求的一切,想成为说书人,表达出什么情感呢? 【提示】直接抒发我对说书人的着迷和敬佩。说是撒谎家,很形象,是因为说书的内容多为被演绎过的历史故事,其中的人物形象是被吹嘘夸大的,或者根本就不曾存在过。世人特准,是因为人们爱听那些侠义勇敢的故事,并沉迷其中。

(2)小说中对人们听得入迷的描写,情感充沛,是我“心中的说书人”。 ( 生读)这时候,还有什么是比这更令人感动的?当一切曾使我欢喜和苦痛的全随了岁月暗淡了,只有那些被吹嘘和根本不曾存在过的人物,直到现在还在我昏暗的记忆中出现。跟这些人物一起出现的,还有在夜色模糊中玉墀四周的石栏,一直冲上去的殿角,在空中飞翔的蝙蝠。天下之大,难道还有比这些更使我们难忘,还有比最早种在我们心田上的种子更难拔去的吗? 感动的是什么?难忘的是什么?心田上的种子是什么? 感动的是:我们沉浸在说书人营造的英雄的热血中。 难忘的是:生动的说书技艺,塑造出的光辉的英雄形象。 种子是:传统文化中忠义侠勇的文化传统的种子。 (师点评)我们需要一则神话来把自己说给自己听,我们需要那种阅尽风霜的泰然庄矜!这段内心独白式的抒情饱含了对说书人的赞美。

(3) “现在你好到地下去了,带着你的书。”当他们把说书人放下去时候,内中有一位嘲弄的说。我们全不说话。(杠夫无话可说因为不关心,我无话可说因为悲伤、无奈。) 我在旁边看着,毫不动弹地站着。一点不错,说书人,现在你的确应该带着你的书到地下去了。(同样的一句话,感情不同。一个是嘲弄,一个是认为说书人的死对于生前的艰难来说反而是种解脱。反映出小城人情的冷漠)

(4)小说最后一段对说书人的情感爆发,请学生读、赏。 (反复朗读)我在旁边看着,毫不动弹地站着。一点不错,说书人,现在你的确应该带着你的书到地下去了,可是你可曾想到你向这个沉闷的世界吹进一股生气,在人类的平凡生活中,你另外创造一个世人永不可企及的,一个侠义勇敢的天地吗?郊野上只剩下我一个人了。这是怎么回事?十字坡现在在哪里?小商河在哪里?截教的瘟癀阵和隋炀帝赏过的琼花又在哪里?多么渺茫,多么空虚!……我抬头望望前面,这个小城的城外多荒凉啊! (师点评)啊,在哪里?人世在哪里?红尘中的人生又在哪里?,三个“在哪里”既是对说书人悲催生命的找寻,也是对说书人凄凉离世的无限伤痛与哀悼!

(5)最后,引导学生总结出作者在小说中的蕴含的情感。 【提示】(a)赞美说书人技艺高超,对他展示给人们的美好侠义天地表现出无限眷恋;(b)赞美说书人执着精神以及自尊自爱的品质;(c)遗憾说书人创造的美好世界被小城的人们渐渐遗忘,对传统的文化精神失去了活力,显得荒凉破败感到痛惜。

(过渡语)文章中诗情充沛,充满了对说书人的赞美、倾慕之情,使得小说中充斥这浓厚的抒情色彩。与其说本文是一篇小说,不如说是一篇抒情散文,是小说中散文笔法的运用。那们来看下面一个问题,何为小说的散文化的叙事特点。

(二)师陀说:“我的短篇小说有一部分像散文,我的散文又往往像小说,我自己称之为四不像。”请以本文为例,谈谈作者散文化的叙事特点。 (师语)《说书人》之所以有如此浓郁的抒情性,正是因为作者采用了散文常用的第一人称“我”,把小说中作为一个听众的“我”,完完全全变成了抒情散文的“我”。读者随着“我’的视角,感知说书人的故事,抒发内心的情感,使小说富有散文式的真实性与抒情性。特别是小说最后写说书人下葬的结尾,创造了本文抒情高潮,与其说是故事的结局,不如说是作者与读者心灵的对话,是给说书人情感真挚的祭文,是作者跟读者一起体验人生的陨落与深华。作品淡化小说的情节,使小说极富抒情性,这边是师陀小说散文化的叙事特点。

(过渡语)一直穿长衫的“说书人”凄凉地离世了,曾经神圣雄武的“城隍庙”也没有了。那么,同学们,“说书人”和“城隍庙”的境遇是偶然的吗?请思考活动三的问题。

活动三、研读探究 合作提升 如果说“说书人和城隍庙”的境遇是那时社会的一个缩影,作者想要表达什么样的意图?联系当下,想一想我们的身边还有“说书人”“城隍庙”这一类现象吗?我们该如何对待? (活动设计意图:问题延伸,由文本内容到社会现实,引导学生接触社会,关注人生,体悟悲悯情怀。) 学生观点:面对传统文化,我们应取其精华,去其糟粕;有着批判,继承,吸收,创新的态度。 (师总结语)面对说书人的新坟时,文中的“我”曾向整个世界叩问:“十字坡现在在哪里?小商河在哪里?截教的瘟黄阵和隋炀帝赏过的琼花又在哪里?”三个“在哪里”既是对说书人悲催生命的找寻,其实更多的是对生命价值的叩问,对文化价值的叩问。他们的境遇在我们现在看来,并不是偶然的,本文寄予了作者对现实中落寞的文人及传统文化的担忧。 这位有着古典文化与评书文化标识的说书人死了,无疑是时代的悲哀,社会的悲哀,也是传统文化传承的悲哀。

(结束语)《说书人》的文章我们很快就学完了,但是说不完的是人间沧桑,道不尽的是生死笑忘。故事里,总让人向往,情未央。作为一名语文老师,我希望我们同学们能立足现实,观照传统文化,让它余情未央!