管理理论的形成和发展

- 格式:ppt

- 大小:432.00 KB

- 文档页数:48

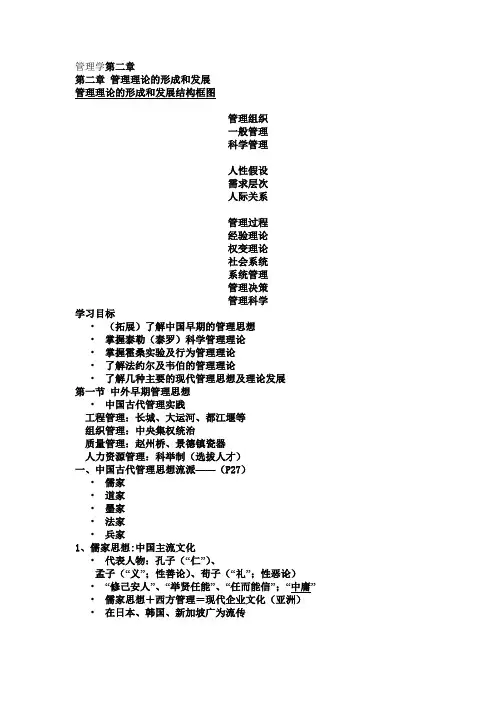

管理学第二章 第二章 管理理论的形成和发展 管理理论的形成和发展结构框图

管理组织 一般管理 科学管理

人性假设 需求层次 人际关系

管理过程 经验理论 权变理论 社会系统 系统管理 管理决策 管理科学 学习目标 • (拓展)了解中国早期的管理思想 • 掌握泰勒(泰罗)科学管理理论 • 掌握霍桑实验及行为管理理论 • 了解法约尔及韦伯的管理理论 • 了解几种主要的现代管理思想及理论发展 第一节 中外早期管理思想 • 中国古代管理实践 工程管理:长城、大运河、都江堰等 组织管理:中央集权统治 质量管理:赵州桥、景德镇瓷器 人力资源管理:科举制(选拔人才) 一、中国古代管理思想流派——(P27) • 儒家 • 道家 • 墨家 • 法家 • 兵家 1、儒家思想:中国主流文化 • 代表人物:孔子(“仁”)、 孟子(“义”;性善论)、荀子(“礼”;性恶论) • “修己安人”、“举贤任能”、“任而能信”;“中庸” • 儒家思想+西方管理=现代企业文化(亚洲) • 在日本、韩国、新加坡广为流传 2、道家思想 • 代表人物:老子 • “无为而治” 3、墨家思想

• 代表人物:墨子 • “兼相爱,交相利” (既爱自己也爱别人,与人交往要彼此有利。 ) 4、法家思想

• 代表人物:韩非子、吴起、商鞅 • “法”、 “术” 、“势” 5、兵家思想

• 代表人物:孙子 • 《孙子兵法》中包含大量的谋略和用人之道 ➢ 未战庙算(经营谋略)

“夫未战而庙算胜者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也。多算胜,少

算不胜,而况于无算乎!吾以此观之,胜负见矣。” • 上兵伐谋(企业竞争战略) “上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城” ➢ 因敌制胜,践墨随敌(博弈战略) “水因地而制流,兵因敌而制胜” • 致人而不至于人(先人一步) “凡先处战地而待敌者佚,后处战地而趋战者劳。故善战者,致人而不至于人” ➢ 知己知彼,百战不殆(信息化战略管理) “知己知彼,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼,不知己,每战必殆”

行为科学理论(一)行为科学理论产生背景1、古典管理理论大多注重于生产过程、组织控制方面的研究,较多地强调科学性、精密性、纪律性,而忽视了对人这个关键因素的研究,甚至把工人当做机器的附属物看待。

2、人并非是纯粹的“经济人”,他们追求的不仅是物质上的满足,也存在着不断增强的心理上的需要。

正是在此背景下,一些管理学家和心理学家开始从生理学、心理学、社会学等角度研究企业中有关人的问题,试图找出影响生产率的因素,进而创建了行为科学理论。

行为科学理论始于20世纪20年代,早期被称为人际关系学说,后来发展为行为科学,即组织行为理论。

(二)早期的人际关系学说人际关系学说的创立始于20世纪二三十年代美国学者梅奥负责的霍桑试验。

该学说的主要内容包括:1、工人是“社会人”,而不是“经济人”工人具有复杂的社会和心理方面的需要,而不是单纯地追求金钱收人和物质条件的满足,社会和心理因素等形成的动力对效率有更大的影响。

管理者要提高劳动生产率,必须重视满足人们的这些非物质需要。

2、企业中除了“正式组织”之外,还存在着“非正式组织”正式组织是管理当局为了实现企业目标的需要而规定的企业成员之间职责范围的一种结构,非正式组织是企业成员在共同工作的过程中,由于具有共同的兴趣爱好、共同的社会感情而自发形成的非正式群体。

这种组织以其特殊的感情、规范和倾向,左右着成员的行为。

非正式组织与正式组织相互依存,对生产率有很大影响。

管理者应善于引导和发挥非正式组织对正式组织的正面作用。

3、领导者应通过提高员工的“满足度”来激励“士气”工人是“社会人”,且企业中存在着非正式组织,领导者应该通过满足员工的心理需求来提高劳动生产率。

人际关系学说的重要意义在于,它引发了人们对生产中的人的因素的兴趣和重视,对改变当时流行的“人与机器没有差别”的观点产生了深刻影响,开辟了管理理论研究的一个新领域,在一定程度上弥补了古典管理理论的不足,为行为科学理论的产生和发展奠定了重要基础。

2管理理论的形成及发展早期管理思想实际上是管理理论的萌芽,管理理论比较系统的建立是在19世纪末20世纪初。

西方管理理论就其发展的历史和内容来看,大致可分为传统管理阶段、古典管理阶段、行为科学阶段以及现代管理阶段。

一、传统管理阶段这个阶段时间最长,有200多年的历史,一直到19世纪末,20世纪初。

这一阶段虽然没有产生比较系统的管理理论,但是已经在不少方面出现了管理理论的萌芽。

早期管理思想的代表人物主要有亚当•斯密、查尔斯﹒巴贝奇、罗伯特•欧文、鲍顿及瓦特。

1.亚当﹒斯密英国经济学家,1776年发表《国民财富的性质和原因的研究》(《国富论》)(1)提出了劳动分工理论、“经济人”思想、所有权与管理权分离等思想。

老动分工可以使工人重复完成简单的操作,从而可以提高劳动熟练程度,提高劳动效率;(2)分工节省了由于工作变动所损失的时间;分工使劳动简化,使工具专门化,从而有利于创造新的工具和改进设备。

而新机器的发明和应用又使得劳动进一步简化和减少,从而使得一个人能够完成许多人的工作。

2.查尔斯﹒巴贝奇1832年《论机器和制造业的经济》论述了专业分工和机器工具使用的关系,利润分配制度,固定工资加利润分享制度。

3.罗伯特﹒欧文空想社会主义者“人事管理之父”(1)他在工厂内推行了一种新的管理制度,其核心是废除惩罚,强调人性化管理。

(2)他致力于改善工人的工作环境和生活环境。

他还主动把工人的工作时间从13~14小时缩短到10.5小时。

(3)他主张建立教育制度,实行教育立法。

他禁止他的工厂雇佣十岁以下的童工,并将原来雇用的童工送入学校学习。

4.鲍顿及瓦特以上各种管理思想是随着生产力的向前发展,适应资本主义工厂制度发展而产生的。

这些‘管理思想虽然不系统、不全面,没有形成专门的管理理论和学派,但对于促进生产及以后科学管理理论的产生和发展,都有积极的影响。

二、古典管理阶段在西方,到了19世纪末20世纪初,资本主义的自由竞争开始向垄断阶段过渡。