李清照词二首-

- 格式:ppt

- 大小:236.50 KB

- 文档页数:13

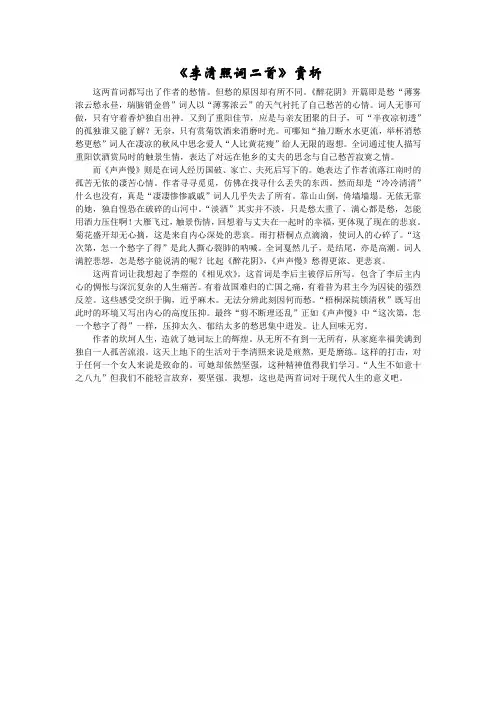

《李清照词二首》赏析这两首词都写出了作者的愁情。

但愁的原因却有所不同。

《醉花阴》开篇即是愁“薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽”词人以“薄雾浓云”的天气衬托了自己愁苦的心情。

词人无事可做,只有守着香炉独自出神。

又到了重阳佳节,应是与亲友团聚的日子,可“半夜凉初透”的孤独谁又能了解?无奈,只有赏菊饮酒来消磨时光。

可哪知“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”词人在凄凉的秋风中思念爱人“人比黄花瘦”给人无限的遐想。

全词通过使人描写重阳饮酒赏局时的触景生情,表达了对远在他乡的丈夫的思念与自己愁苦寂寞之情。

而《声声慢》则是在词人经历国破、家亡、夫死后写下的。

她表达了作者流落江南时的孤苦无依的凄苦心情。

作者寻寻觅觅,仿佛在找寻什么丢失的东西。

然而却是“冷冷清清”什么也没有,真是“凄凄惨惨戚戚”词人几乎失去了所有。

靠山山倒,倚墙墙塌。

无依无靠的她,独自惶恐在破碎的山河中。

“淡酒”其实并不淡,只是愁太重了,满心都是愁,怎能用酒力压住啊!大雁飞过,触景伤情,回想着与丈夫在一起时的幸福,更体现了现在的悲哀。

菊花盛开却无心摘,这是来自内心深处的悲哀。

雨打梧桐点点滴滴,使词人的心碎了。

“这次第,怎一个愁字了得”是此人撕心裂肺的呐喊。

全词戛然儿子,是结尾,亦是高潮。

词人满腔悲怨,怎是愁字能说清的呢?比起《醉花阴》,《声声慢》愁得更浓、更悲哀。

这两首词让我想起了李煜的《相见欢》。

这首词是李后主被俘后所写。

包含了李后主内心的惆怅与深沉复杂的人生痛苦。

有着故国难归的亡国之痛,有着昔为君主今为囚徒的强烈反差。

这些感受交织于胸,近乎麻木。

无法分辨此刻因何而愁。

“梧桐深院锁清秋”既写出此时的环境又写出内心的高度压抑。

最终“剪不断理还乱”正如《声声慢》中“这次第,怎一个愁字了得”一样,压抑太久、郁结太多的愁思集中迸发。

让人回味无穷。

作者的坎坷人生,造就了她词坛上的辉煌。

从无所不有到一无所有,从家庭幸福美满到独自一人孤苦流浪。

这天上地下的生活对于李清照来说是煎熬,更是磨练。

婉约派代表李清照的诗词李清照擅长书、画,通晓金石,尤精诗词。

她的词作独步一时,流传千古,被誉为“词家一大宗”。

这次本店铺给大家整理了婉约派代表李清照的诗词,供大家阅读参考,希望大家喜欢。

婉约派代表李清照的诗词1凤凰台上忆吹箫李清照香冷金猊[1],被翻红浪[2],起来慵自梳头。

任宝奁[3]尘满,日上帘钩。

生怕离怀别苦,多少事、欲说还休。

新来瘦,非干病酒,不是悲秋。

休休[4]!者[5]回去也,千万遍阳关[6],也则难留。

念武陵人远[7],烟锁秦楼[8]。

唯有楼前流水,应念我、终日凝眸。

凝眸处,从今又添,一段新愁。

【注释】[1]金猊:狮形铜香炉。

[2]红浪:红色锦被乱摊在床上,像波浪一样。

[3]宝奁:华丽高贵的梳妆镜匣。

[4]休休:罢了罢了。

形容宽容,气魄大。

[5]者:通“这”。

[6]阳关:语出王维《送元二使安西》诗句:“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

”后被谱为琴曲,唐时盛唱,多作送别曲。

[7]武陵人远:陶渊明《桃花源记》中,武陵渔人误入桃花源,当他回头重新寻找的时候,却怎么也找不到去路了。

[8]秦楼:借指自己的居处。

【赏析】本词抒写了词人对丈夫的依依惜别和深深的思念之情。

李清照与丈夫赵明诚感情非常好,但因为各种原因,夫妻双方要忍受离别和相思之苦。

全词分上下两阕。

上阕主要写离愁之苦,“日上帘钩”前五句,词人从行动、举止、精神状态等方面刻画了自己的慵懒之情:香炉已经冷了,而不去换新香点燃,被子胡乱地铺着,迟迟不肯起床,日上帘钩时才起来,连头也不想梳理了,任凭尘埃将化妆盒覆盖。

一个名门之后,大家小姐,怎么会这样呢?“生怕离怀别苦”一句点出了原因所在。

紧接着,一句“多少事,欲说还休”,将词人万种愁情,一腔哀怨的复杂心情以及怅然若失的感情表现得淋漓尽致。

丈夫要远行了,有许多话想说,可话到嘴边,没有说出口,因而更增加了愁苦之情。

因为词人知道假如把自己的感情表达出来,只会给丈夫带来烦恼,所以甘愿把痛苦埋藏心底。

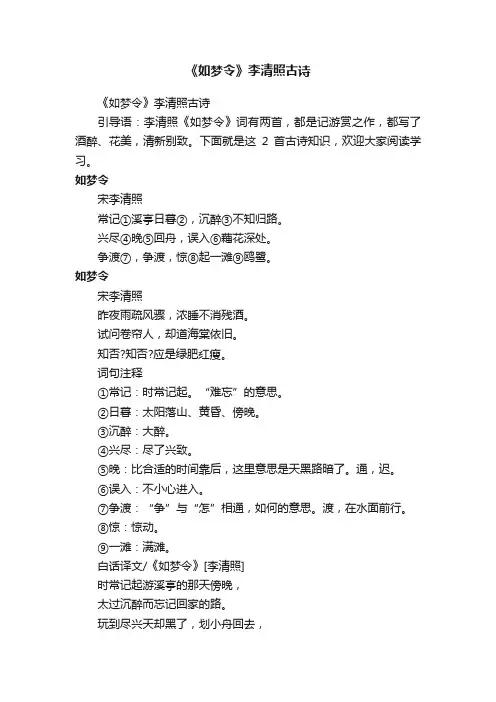

《如梦令》李清照古诗《如梦令》李清照古诗引导语:李清照《如梦令》词有两首,都是记游赏之作,都写了酒醉、花美,清新别致。

下面就是这2首古诗知识,欢迎大家阅读学习。

如梦令宋李清照常记①溪亭日暮②,沉醉③不知归路。

兴尽④晚⑤回舟,误入⑥藕花深处。

争渡⑦,争渡,惊⑧起一滩⑨鸥鹭。

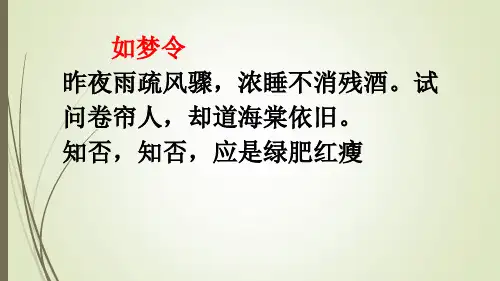

如梦令宋李清照昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。

试问卷帘人,却道海棠依旧。

知否?知否?应是绿肥红瘦。

词句注释①常记:时常记起。

“难忘”的意思。

②日暮:太阳落山、黄昏、傍晚。

③沉醉:大醉。

④兴尽:尽了兴致。

⑤晚:比合适的时间靠后,这里意思是天黑路暗了。

通,迟。

⑥误入:不小心进入。

⑦争渡:“争”与“怎”相通,如何的意思。

渡,在水面前行。

⑧惊:惊动。

⑨一滩:满滩。

白话译文/《如梦令》[李清照]时常记起游溪亭的那天傍晚,太过沉醉而忘记回家的路。

玩到尽兴天却黑了,划小舟回去,却不小心进入藕花塘的深处。

怎么出去,怎么出去,却惊起了满滩的鸥鹭。

创作背景 /《如梦令》[李清照]《如梦令》一词,是一篇追忆旧游之作。

那是一个夏日的傍晚,出游归来的少女词人,泛舟于清溪之上,观赏到藕花绽开、鸥鹭惊飞的美好景色,心中洋溢着青春的愉悦。

这一情节,犹如青春溪水里一朵可爱的浪花,在词人的记忆中不息地跳动着。

从其明快的色彩和欢乐的格调来看,此词当是词人的早年之作。

景色分析/《如梦令》[李清照]分析:从词面上来说:这首词当是一篇回忆之作。

物象:西亭,日暮;归路;回舟;藕花深处;渡;惊起一滩鸥鹭。

意象:常记;沉醉,不知;兴尽;误入。

争。

图景连接与赏析:日暮时分,夕阳西坠,晚霞染红了西方的天际。

远望湖中的凉亭上,一群少女在尽情的嬉闹和玩耍,她们陶醉在这美丽的景色中,完全忘记了已晚的天色。

等到天色已暗,景色朦胧时,这群意犹未尽的女孩子才恋恋不舍的滑着小舟回家。

结果她们却把小舟滑进了一望无尽的荷花当中。

在说笑和惊叫当中,她们又争着把小舟往外滑,把栖息在沙洲上和荷花中的水鸟全给惊飞起来了。

李清照必背十首词第一首:一剪梅·红藕香残玉簟秋红藕香残玉簟秋。

轻解罗裳,独上兰舟。

云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。

花自飘零水自流。

一种相思,两处闲愁。

此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

这是一首表达相思的词,风格婉约又清丽。

我们先来翻译成现代汉语,品一品这首词的美。

【译文】:在红荷凋谢、竹席渐凉的秋天,我轻轻地解开罗裙,换上便装,独自登上了小舟。

白云中是谁寄来了锦书?正是雁群排成“一”字或“人”字南归的时候,皎洁月光洒满了西边的高楼。

花儿空自凋零,水空自流逝,一种相思之情,牵动这两处闲愁。

这种感情无法消除,刚从眉间散开,又泛上了心头。

这首词曾被谱成了曲,唱成了歌。

费玉清的原唱更是唱出了这首词的灵魂。

给大家做一个简单的赏析。

【赏析】;这首相思之词是李清照怀念远别的丈夫而作的。

“红藕香残玉簟秋”写了室内室外之景,荷花的凋谢、竹席的凉意,透露出是秋天。

“轻解罗裳,独上兰舟”,让我们看到了一个独居闺中,满怀愁绪的李清照,为了排遣忧愁她乘舟外出。

思念会让人生出幻想,她想着在一个月满西楼的夜里,大雁南归,捎来丈夫赵明诚的书信。

这思念之情,已经渗透了骨髓。

“一种相思,两处闲愁”,点明这不是自己的单相思,丈夫赵明诚大抵也和自己一样,也在思念着自己。

“此情无计可消除,才下眉头,却上心头”这千古名句,赋予“愁”以动感,一上,一下,愁绪挥之不去,拂之又来的情态真切感人。

语言上朗朗上口,又耐人寻味。

第二首:如梦令·常记溪亭日暮常记溪亭日暮,沉醉不知归路。

兴尽晚回舟,误入藕花深处。

争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

【译文】:经常记起溪边的亭子游玩直到太阳落山,喝得酩酊大醉不知道回去的路。

游兴满足了,天色已晚才想起往回划船,误入了荷花深处。

争着划呀,争着划呀,栖息在荷塘深处的鸥鹭受到惊扰,全都飞了起来。

【赏析】:这是一首追述往事的词作,词人回忆以前的一次愉快的郊游,全词洋溢着一片欢快的情绪。

“常记溪亭日暮,沉醉不知归路,”点明时间、地点,词人玩得多尽兴啊,沉醉其中找不到回去的路。

李清照的如梦令李清照的二首如梦令引导语:李清照的两首《如梦令》,大家是否学习了呢?下文就是小编收集的李清照的二首如梦令的原文注释赏析,欢迎大家阅读学习。

【如梦令·常记溪亭日暮】南宋李清照常记溪亭①日暮,沉醉②不知归路。

兴尽③晚回舟,误入藕花④深处。

争渡,争渡⑤,惊起一滩鸥鹭。

【注释】①溪亭:临水的亭台。

②沉醉:大醉。

③兴尽:尽了兴致。

④藕花:莲花。

⑤争渡:怎么渡;争:同“怎”。

【译文】经常记起在溪边的亭子游玩直到太阳落山的时候,迷醉那种快乐而不知道回来的路。

游兴满足了,天黑往回划船,但是却错误地划进了莲花塘的深处。

划呀划,划呀划,划的太急促了,惊得这满滩的白鸥和白鹭,都飞起来了,此时,人声,鸟声,水声,交织在一起,形成了一幅美丽的画面。

【赏析】这是一首忆昔词。

寥寥数语,似乎是随意而出,却又惜墨如金,句句含有深意。

开头两句,写沉醉兴奋之情。

接着写“兴尽”归家,又“误入”荷塘深处,别有天地,更令人流连忘返。

最后一句,纯洁天真,言尽而意不尽。

“常记”两句起笔平淡,自然和谐,把读者自然而然地引到了她所创造的词境。

“常记”明确表示追述,地点在“溪亭”,时间是“日暮”,作者饮宴以后,已经醉得连回去的路径都辨识不出了。

“沉醉”二字却露了作者心底的欢愉,“不知归路”也曲折传出作者留连忘返的情致,看起来,这是一次给作者留下了深刻印象的十分愉快的游赏。

果然,接写的“兴尽”两句,就把这种意兴递进了一层,兴尽方才回舟,那么,兴未尽呢?恰恰表明兴致之高,不想回舟。

而“误入”一句,行文流畅自然,毫无斧凿痕迹,同前面的“不知归路”相呼应,显示了主人公的忘情心态。

盛放的荷花丛中正有一叶扁舟摇荡舟上是游兴未尽的少年才女,这样的美景,一下子跃然低上,呼之欲出。

一连两个“争渡”,表达了主人公急于从迷途中找寻出路的焦灼心情。

正是由于“ 争渡”,所以又“惊起一滩鸥鹭”,把停栖在洲渚上的水鸟都吓飞了。

至此,词嘎然而止,言尽而意未尽,耐人寻味。

李清照词两⾸原⽂及翻译李清照词两⾸原⽂及翻译 ⽆论在学习、⼯作或是⽣活中,⼤家都不可避免地要接触到词吧,李清照,宋代⼥词⼈,婉约词派之称。

以下是⼩编分享的李清照词两⾸原⽂及翻译,欢迎⼤家阅读!代表,有“千古第⼀才⼥” 《醉花阴》 薄雾浓云愁永昼,瑞脑销⾦兽。

佳节⼜重阳,⽟枕纱厨,半夜凉初透。

东篱把酒黄昏后,有暗⾹盈袖。

莫道不消魂,帘卷西风,⼈⽐黄花瘦。

注释 永昼:漫长的⽩天。

瑞脑:⼀种⾹料,俗称冰⽚。

⾦兽:兽形的铜⾹炉。

纱厨:纱帐。

东篱:泛指采菊之地,取⾃陶渊明《饮酒》诗:“采菊东篱下”。

暗⾹:这⾥指菊花的幽⾹。

消魂:形容极度忧愁、悲伤。

西风;秋风 黄花:菊花 李清照词原⽂及翻译篇2 《声声慢》 寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。

乍暖还寒时候,最难将息。

三杯两盏淡酒,怎敌他,晚来风急?雁过也,正伤⼼,却是旧时相识。

满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?守著窗⼉,独⾃怎⽣得⿊!梧桐更兼细⾬,到黄昏,点点滴滴。

这次第,怎⼀个愁字了得! 注释 ⑴声声慢:原调名《胜胜慢》。

慢:即慢词、慢曲,为词的长调。

⑵“寻寻觅觅”三句:此词起拍连⽤⼗四叠字,既使词家倾倒,亦为历代论词者所称道,并公认为这在形式技巧上是奇笔,甚⾄谓其前⽆古⼈,后⽆来者。

其实,此⼗四叠宇,既是李请照的独创,亦有其对韩偓《丙寅⼆⽉⼆⼗⼆⽇抚州如归馆⾬中有怀诸朝客》诗中“凄凄恻恻⼜微颦”等句的⼀定取义和隐括。

⑶乍暖还寒:脱胎于张先《青门引》的“乍暖还轻寒”之句,谓天⽓忽冷忽暖。

⑷将息:调养休息,保养安宁之意。

⑸晓来:今本多作“晚来”。

⑹“雁过也”三句:化⽤赵嘏《寒塘》诗“乡⼼正⽆限,⼀夜度南楼”、吴均《赠杜容成》诗“⼀燕海上来,⼀燕⾼堂息。

⼀朝相逢遇,依然旧相识。

” ⑺黄花:菊花。

⑻有谁堪摘:有谁能与我共摘。

⼀说⾔⽆甚可摘。

谁:何,什么。

⑼怎⽣:怎样,如何。

⑽这次第:这情形,这光景。

译⽂ 我独处陋室若有所失地东寻西觅,但过去的⼀切都在动乱中失去了,永远都寻不见、觅不回了;眼前只有冷冷清清的环境(空房内别⽆长物,室外是万⽊萧条的秋景);这种环境⼜引起内⼼的`感伤,于是凄凉、惨痛、悲戚之情⼀齐涌来,令⼈痛彻肺腑,难以忍受了。

《浣溪沙·髻子伤春慵更梳》宋代:李清照髻子伤春慵更梳。

晚风庭院落梅初。

淡云来往月疏疏。

玉鸭熏炉闲瑞脑,朱樱斗帐掩流苏。

通犀还解辟寒无。

第二首:《浪淘沙·帘外五更风》宋代:李清照帘外五更风,吹梦无踪。

画楼重上与谁同?记得玉钗斜拨火,宝篆成空。

回首紫金峰,雨润烟浓。

一江春浪醉醒中。

留得罗襟前日泪,弹与征鸿。

第三首:《鹧鸪天·寒日萧萧上琐窗》宋代:李清照寒日萧萧上琐窗,梧桐应恨夜来霜。

酒阑更喜团茶苦,梦断偏宜瑞脑香。

秋已尽,日犹长,仲宣怀远更凄凉。

不如随分尊前醉,莫负东篱菊蕊黄。

第四首:《小重山·春到长门春草青》宋代:李清照春到长门春草青,江梅些子破,未开匀。

碧云笼碾玉成尘,留晓梦,惊破一瓯春。

花影压重门,疏帘铺淡月,好黄昏。

二年三度负东君,归来也,著意过今春。

第五首:《怨王孙(春暮)》宋代:李清照帝里春晚。

重门深院。

草绿阶前,暮天雁断。

楼上远信谁传。

恨绵绵。

多情自是多沾惹。

难拚舍又是寒食也。

秋千巷陌,人静皎月初斜。

浸梨花。

第六首:《丑奴儿·晚来一阵风兼雨》宋代:李清照晚来一阵风兼雨,洗尽炎光。

理罢笙簧,却对菱花淡淡妆。

绛绡缕薄冰肌莹,雪腻酥香。

笑语檀郎:今夜纱厨枕簟凉。

第七首:《鹧鸪天》宋代:李清照寒日萧萧上锁窗。

梧桐应恨夜来霜。

酒阑更喜团茶苦,梦断偏宜瑞脑香。

秋已尽,日犹长。

仲宣怀远更凄凉。

不如随分尊前醉,莫负东篱菊蕊黄。

《李清照词两首》教案(优秀5篇)李清照(1084年3月13日—1155年),号易安居士,齐州章丘(今山东省济南市章丘区)人。

宋代婉约派代表词人,有“千古一才女”之称。

读书之法,在循序而渐进,熟读而精思,如下是小编为大伙儿收集整理的《李清照词两首》教案(优秀5篇)。

《李清照词两首》教案篇一【教学目标】一、知识教育目标1.了解李清照的生平与创作。

2.鉴赏李清照作品的婉约派风格。

二、能力培养目标1.了解作风格与社会环境、个人遭遇的关系。

2.体味词作中的意象和由意象营造的意境,以及词句中凝聚的感情。

三、德育渗透目标在词的艺术境界中陶冶美好的感情。

【重点、难点及解决办法】了解作风格与社会环境、个人遭遇的关系,体味词作中的意象和由意象营造的意境,以及词句中凝聚的感情,是本课的重点和难点。

【课时安排】1课时【教学步骤】一、明确目标1.了解作风格与社会环境、个人遭遇的关系。

2.体味词作中的意象和由意象营造的意境,以及词句中凝聚的感情。

二、整体感知1.作者简介李清照(1084—1155?),宋代女词人。

自号易安居士。

济南章丘(今属山东)人。

父格非,官至礼部员外郎、京东路提点刑狱。

出自韩琦门下,又曾以文章受知于苏轼,学识渊博,尤用意于经学,在齐、鲁一带颇负盛名。

后因列于元祐D籍而被罢官。

平生著述较多,现仅存《洛阳名园记》一卷。

母王氏,是状元王拱辰孙女(《宋史·李格非传》),一说为汉国公王准孙女(庄绰《鸡肋编》),也知书善文。

李清照的文集在当时就曾刻印行世。

《直斋书录解题》载《漱玉集》1卷,“别本”分5卷。

黄异《花庵词选》称有《漱玉词》3卷。

《宋史·艺文志》载有《易安居士文集》7卷、《易安词》6卷。

都久已不传。

现存的诗文及词集是后人所辑。

四印斋本有《漱玉词》1卷,李文椅编的《漱玉集》5卷,辑录的作品较多。

但其中所收词多有赝品。

近人赵万里《校辑宋金元人词》中的《漱玉词》收有60首。

今人孔凡礼《全宋词补遗》中有新发现的李清照词。

李清照俩首《如梦令》原文翻译李清照俩首《如梦令》原文翻译李清照虽然不是一位高产的作家,其词流传至今的只不过四五十首,但却“无一首不工”,“为词家一大宗矣”。

这首《如梦令》,便是“天下称之”的不朽名篇。

以下是小编收集整理的李清照俩首《如梦令》原文翻译,仅供参考,大家一起来看看吧。

李清照《如梦令》原文翻译昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。

试问卷帘人,却道“海棠依旧”。

知否,知否?应是绿肥红瘦!译文昨夜雨点稀疏,晚风急猛,我虽然睡了一夜,仍有余醉未消。

试问卷帘的侍女:海棠花怎么样?她说海棠花依然如旧。

知道吗?知道吗?应是绿叶繁茂,红花凋零。

李清照《如梦令》及赏析本篇是李清照早期的词作之一。

词中充分体现出作者对大自然、对春天的热爱。

这是一首小令,内容也很简单。

它写的是春夜里大自然经历了一场风吹雨打,词人预感到庭园中的花木必然是绿叶繁茂,花事凋零了。

因此,翌日清晨她急切地向“卷帘人”询问室外的变化,粗心的“卷帘人”却答之以“海棠依旧”。

对此,词人禁不住连用两个“知否”与一个“应是”来纠正其观察的粗疏与回答的错误。

“绿肥红瘦”一句,形象地反映出作者对春天将逝的惋惜之情。

词的写法别致,侧重于从听觉方面来塑造形象并构成意境。

作者不是平铺直叙地去描写百花凋残的暮春景象,而是立足清晨醒后,从“昨夜”写起,通过“雨疏风骤”,从听觉上展开联想,然后转化为视觉形象:“绿肥红瘦”。

值得指出的是,这“绿肥红瘦”四字只不过是作者内心虚拟想象之词,它还有一个向客观现实转化的过程。

正因为这首词有一个从听觉到视觉,有一个从内心到客观现实的转化过程,所以才能给读者留下广阔的想象空间,便于进行艺术的再创造。

这首词之所以耐人咀嚼,其原因也正在这里。

其次,通过问答进行感情上的对比烘托。

这种写法,不仅语言精炼生动,结构也由此显得分外紧凑,使读者有如闻其声、如见其人的真切感。

人物的身份、性格、教养以及感情上的细微差别也都历历在目,词也由此而显得生动活泼。