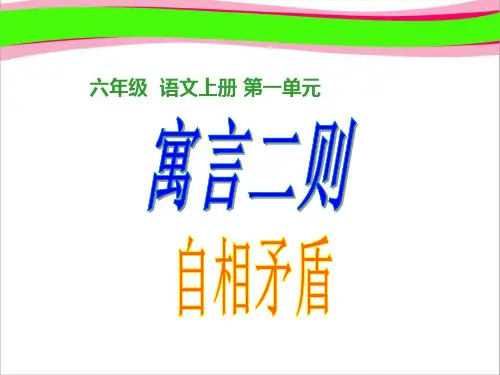

寓言二则 自相矛盾

- 格式:doc

- 大小:37.50 KB

- 文档页数:3

《自相矛盾》教学设计 一、教学内容 北京市21世纪教材第五册 26 寓言二则 自相矛盾 二、教学目标 1、学习《自相矛盾》中的生字词,明白得“夸口”、“哑口无言”的含义。 2、读明白寓言故事的内容,感悟寓言故事的寓意。 3、了解中国古代寓言的特点,渗透学寓言的方法。 4、通过说、问、演等活动,使学生在了解寓意的基础上受到教育。 三、教学重、难点:感受寓言故事的寓意,从中受到教育。 四、教学过程

(一)导入: 1、猜画谜,激发学生学寓言的爱好。 2、引导学生通过发觉,了解什么叫“寓言”,渗透学寓言的方法。 (二)初读课文《自相矛盾》,学习生字词。 1、请学生自己读故事,注意把每个字的字音读准确。 2、同桌同学互读课文,在互帮互助中,把故事读通顺。 3、指名读文,进行反馈。 4、学习生字词。 (1)读词:矛、盾、锐利、牢固、拿、卖、哑口无言 ①演示象形字“盾”的演变过程,关心学生经历生字,让学生感到学汉字专门有味,并指导书写那个字。 ②让学生把“矛、盾”两个字和“锐利、牢固”连起来说说,进行词语搭配的训练,鼓舞学生求异表达。 ③用上“矛、盾、锐利、牢固、拿、卖”这些生字词,围绕课文内容说一、两句话,进行连词成句的句子训练。 ④通过选择,让学生联系上下文明白得“哑口无言”的含义。 (三)再读课文,指导学生读明白故事的内容。 1、请一个人读故事,其他同学说说他是用什么语气来读那个人叫卖的两句话的。 2、有层次的指导学生用夸口的语气读一读这两句话,并体会其中重点词句的含义。 3、分角色读故事,然后说说自己对故事中的人物的看法。 4、默读课文,说说自己什么缘故如此看那个人。 (四)深入明白得课文内容,明白故事的寓意。 图示关心学生明白得、分析,通过文本对话,揭示寓意。 一个人拿矛和盾的图 自相矛盾 我的矛 我的盾 锐利 牢固 什么盾 什么矛 戳得穿 戳不穿 (五)通过表演,深化对寓意的明白得。 1、创设情形,指导学生分角色全员参与表演。 2、有层次的关心学生深入的明白得寓意,让学生在关心别人的时候,自己受到教育。 (六)延伸练习。 1、鼓舞学生依照本课内容提出问题,用“寓言百宝箱”激发学生学习中国古代寓言的爱好。 2、依照学生的爱好,老师做重点知识的讲解。同时,把知识卡送给学生鼓舞学生课后自学。

寓言二则 《自相矛盾》 教学设计

张士小学 田丽锟 寓言二则 《自相矛盾》教学设计 教学目标: 1.学习《自相矛盾》中的生字词,学习文言文的学习方法。 2.读懂寓言故事的内容,感悟寓言故事的寓意。 3.了解中国古代寓言的特点,渗透学寓言的方法。 4.通过朗读、理解、表演等活动,使学生在了解寓意的基础上受到教育 重点难点: 1.重点是了解寓言故事的内容,掌握学习文言文的方法 2.难点是感悟寓言包含的道理 教具准备:课件 课时安排:一课时 教学过程: 一、导入: 1.猜画谜,揭示课题,激发学生学寓言的兴趣。 2.引导学生通过发现,了解什么叫“寓言”,渗透学寓言的方法。 3.生交流预习所获,师利用课件向大家介绍古今中外的矛、盾。 二、.师范读课文。 提示:文言文与现代文不同,多是单音节词,不要随便把两个字就连在一起读成现代文的形式,认真听老师是怎样停顿的。 生自由练习读。 指名读课文,师随时指导。 二、初读课文《自相矛盾》。 1.介绍文言文的学习方法,可以利用书下注解,或查文言文词典等方法理解。 2.生先自己利用注解理解课文,再与小组同学交流获得与不理解的地方。把弄不明白的问题记下来。 3.全班交流,用自己的话讲讲本文的故事。 三、再读课文,指导学生读懂故事的内容。 1.请一个人读故事,其他同学说说他是用什么语气来读那个人叫卖的两句话的。 2.有层次的指导学生用夸口的语气读一读这两句话,并体会其中重点词句的含义。 3.分角色读故事,然后说说自己对故事中的人物的看法。 4.默读课文,说说自己为什么这样看这个人。 四、深入理解课文内容,明白故事的寓意。 图示帮助学生理解、分析,通过文本对话,揭示寓意。 一个人拿矛和盾的图 吾盾物莫能陷(最坚固) 吾矛于物无不陷(最锋利) 以子之矛陷子之盾 不能应也 五、通过表演,深化对寓意的理解。 1.创设情景,指导学生分角色全员参与表演。 2.有层次的帮助学生深入的理解寓意,让学生在帮助别人的时候,自己受到教育。 六、延伸练习。 1.鼓励学生根据本课内容提出问题,用“寓言百宝箱”激发学生学习中国古代寓言的兴趣。 2.根据学生的兴趣,老师做重点知识的讲解。同时,把知识卡送给学生鼓励学生课后自学。 板书设计: 自相矛盾 吾盾物莫能陷 吾矛于物无不陷 以子之矛陷子之盾 不能应也

《自相矛盾》教学设计一、教学目标1、知识目标:(1)正确、流利、有感情地朗读课文。

(2)学习本课生字,理解有生字组成的词语。

(3)理解课文内容,知道自相矛盾的含义。

2、能力目标:初步了解学习文言文的方法,能通过课文弄懂古文的意思。

3、情感目标:凭借课文中具体的语言材料,使学生在理解寓意的过程受到启发教育,能激发学生学习文言文的兴趣。

二、教学重、难点1、学习文言文的方法。

2、理解古文的意思,故事的寓意。

三、教学安排一课时四、教具准备课件教学过程一、谈话导入师:介绍韩非子。

师:那么,今天,就让我们一起带着快乐的心情走进今天的课堂,快乐的学习,开心的表现自己,好吗?二、出示课题、析题、解题师:出示“寓言”,同学们认识这两个字吗?认读“寓”师:你们都学过哪些寓言故事呢?师:你知道寓言故事有什么特点吗?(用一个简短的故事来说明一个深刻道理)师:今天我们要学习的寓言故事是?(师出示课题)三、多种方法读文,读通读顺文言文师:出示课文,学生读,你有什么与众不同的发现?师:教师介绍文言文,同学们,初读这样的文章,你有什么感觉?师:先让慢慢读文,都认识里面的生字词吗?(教师出示标识了生字词记号的课文,学生认读)师:教师范读文言文。

生:学生听读划节奏。

师:带领学生对照所画节奏,读文言文。

师:引导学生多种方法读。

生:小组读、个读、自由读、全班齐读。

四、赏析重点语句、合作理解故事大意师:同学们真棒,整篇文言文读得真好,接下来的学习中希望你们进一步读通、读顺文言文,并且借助译文进一步了解文言文的意思。

生:小组合作了解文言文大意师:出示“楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。

”师:对照文章大意,你能看出“鬻”是什么意思?“誉”又是什么意思?“陷”又是什么意思?师:谁来说说这句话是什么意思?师:俗话说做买卖不吆喝不行,谁能来为这个楚国人在这里吆喝吆喝他的盾呢?老师起个头吧“走过路过,不要错过,快来看看我的盾吧……师:一起用夸耀的语气吆喝着读读原文吧,和老师一起读:楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:(学生接读。

《自相矛盾》教学案例(精选15篇)《自相矛盾》篇1一、复习生字词1、填字成词。

自相( )盾画龙点( ) ( ) ( )充数张口( )舌二、精读一、复习生字词1、填字成词。

自相( )盾画龙点( ) ( ) ( )充数张口( )舌二、精读《自相矛盾》1、自由轻声读课文,想一想这个故事讲的是件什么事。

(写古代一个人卖盾和矛,先夸盾好,什么也戳不破;又夸矛好,什么都能戳破。

旁人问他:拿你的矛刺你的盾,怎么样?那人哑口无言)2、请学生朗读“夸口”的语气。

要求读得语气很夸张,把那种当众吆喝、自卖自夸的语气形象地读出来。

3、结合插图,以替换词语和句子的方式来理解、感悟“张口结舌”。

将原句改成“那个楚国人------------------,回答不上来了”请学生填空。

有进行一段话的描写的,如“那个楚国人急得满头大汗,看看自己的矛,又看看自己的盾,支支唔晤地傻了眼,最后什么也回答不上来。

”也有学生是以替换词语的方式来进行的,他们会分别将“目瞪口呆”、“慌慌张张”、“哑口无言”、“吞吞吐吐”等词语放进原句来理解!这样,那个楚国人狼狈不堪的情景也充分表现出来了!“自相矛盾”这一寓意也就水落石出了!4、联系实际说说自己有没有犯过与此人同样的错误,你周围有没有人犯过这样的错误读了这则故事你知道了什么。

《自相矛盾》教学案例篇2教学目标1.学习《自相矛盾》中的生字词,理解“夸口”“哑口无言”的含义。

2.读懂寓言故事的内容,感悟寓言故事的寓意。

3.了解中国古代寓言的特点,渗透学寓言的方法。

4.通过说、问、演等活动,使学生在了解寓意的基础上受到教育教学重、难点:感受寓言故事的寓意,从中受到教育。

教学过程一、激趣导入:1.猜画谜,激发学生学寓言的兴趣。

2.引导学生通过发现,了解什么叫“寓言”,渗透学寓言的方法。

二、初读课文《自相矛盾》,学习生字词。

1.请学生自己读故事,注意把每个字的字音读准确。

2.同桌同学互读课文,在互帮互助中,把故事读通顺。

自相矛盾原文及注释

自相矛盾:指一个人的思想、话语或者行为的违背自身的意思。

(指一个人的思想、话语或行为反映出他认为自己不支持的立场)

1、原文:

楚人有鬻盾与矛者,誉之日:“吾盾之坚,物莫能陷也。

”又誉

其矛日:“吾矛之利,于物莫不陷也。

”或日:以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗能应也。

众皆笑之。

夫环可陷之盾与无不

陷之矛,不可同世而立。

2、译文:有一个楚国人,既卖盾又卖矛。

他夸耀自己的盾,说:我的盾坚固无比,没有什么东西能够穿透它。

又夸耀自己的矛,说:我的矛锋利极了,任何坚固的东西都穿得透。

有人问他:如果用您的矛刺您的盾,结果会怎么样呢?那人张口结舌,一句话也回答不上来。

什么都不能刺穿的盾与什么都能刺穿的矛,不可能同时存在于这个世界上。

自相矛盾教学设计15篇自相矛盾教学设计1【教学目标】1、学习《自相矛盾》中的生字词,理解“夸口”、“哑口无言”的含义。

2、读懂寓言故事的内容,感悟寓言故事的寓意。

3、了解中国古代寓言的特点,渗透学寓言的方法。

4、正确、流利、有感情地朗读课文。

【教学重、难点】1、重点是了解寓言故事的内容2、难点是感悟寓言包含的道理。

【教学准备】【教学过程】一、导入:1、我们学习了《亡羊补牢》,讲了什么事?告诉我们什么道理?2、像这样用一个小故事来说明一个深刻的道理的文体,这就是“寓言”。

(听出来了,这是个故事,但里面藏着一个道理。

)板书:故事、道理那你们想想,要学好一则寓言,就要先学它的什么?再去干什么啊?师:真好!你连学习方法都告诉我们了。

(板书:学、明)3、那我们就用这样的方法来学习第一则寓言故事《自相矛盾》。

(板书:自相矛盾)(读题)二、初读课文,学习生字词。

1、请你自己读读这个故事,注意把每个字的字音读准确。

出示:矛和盾都是古代打仗的兵器。

矛,在长杆的一端装有青铜或铁制的枪头;盾,盾牌,用来防护身体、遮挡刀矛枪箭。

2、第二步就让我们一起来看看里面的生字词,你认识并理解了吗?(1)出示认读字:“戳”知道戳的意思吗?(用手指或长条物的顶端捅)好,我们伸出手指头,做做戳的动作。

那戳有哪两种结果呢?(师用铅笔戳穿纸头)要不就是戳穿,(师用铅笔戳整本书)要不就是戳不穿。

那文中写的是用什么戳什么呢?[设计意图:帮助学生理解“戳”字为学习后文,学习做准备。

](2)出示生字:矛、盾你知道什么是“矛”,什么是“盾”吗?出示图片:矛和盾都是古代打仗的兵器。

矛,在长杆的一端装有青铜或铁制的枪头;盾,盾牌,用来防护身体、遮挡刀矛枪箭。

[设计意图:借助图片了解什么是“矛”,什么是“盾”。

](3)生读字词:锐利、坚固。

能把它和上面的词连起来说说吗?生1:锐利的矛,坚固的盾。

(可以。

)生2:矛很锐利,盾很坚固。

(也行。

) 生3:矛锐利得很,盾坚固得很。

湘教版寓言二则《掩耳盗铃》《自相矛盾》教学设计湘教版寓言二则《掩耳盗铃》《自相矛盾》教学设计《自相矛盾》教学目标:1.学习《自相矛盾》中的生字词,理解夸口、哑口无言的含义。

2.读懂寓言故事的内容,感悟寓言故事的寓意。

3.了解中国古代寓言的特点,渗透学寓言的方法。

4.通过说、问、演等活动,使学生在了解寓意的基础上受到教育重点难点:1.重点是了解寓言故事的内容2.难点是感悟寓言包含的道理教具准备:课件课时安排:一课时教学过程:一、导入:1.猜画谜,激发学生学寓言的兴趣。

2.引导学生通过发现,了解什么叫寓言,渗透学寓言的方法。

二、初读课文《自相矛盾》,学习生字词。

1.请学生自己读故事,注意把每个字的字音读准确。

2.同桌同学互读课文,在互帮互助中,把故事读通顺。

3.指名读文,进行反馈。

4.学习生字词。

读词:矛、盾、锐利、坚固、拿、卖、哑口无言① 演示象形字盾的演变过程,帮助学生记忆生字,让学生感到学汉字非常有趣,并指导书写这个字。

② 让学生把矛、盾两个字和锐利、坚固连起来说说,进行词语搭配的训练,鼓励学生求异表达。

③ 用上矛、盾、锐利、坚固、拿、卖这些生字词,围绕课文内容说一、两句话,进行连词成句的句子训练。

④ 通过选择,让学生联系上下文理解哑口无言的含义。

三、再读课文,指导学生读懂故事的内容。

1.请一个人读故事,其他同学说说他是用什么语气来读那个人叫卖的两句话的。

2.有层次的指导学生用夸口的语气读一读这两句话,并体会其中重点词句的含义。

3.分角色读故事,然后说说自己对故事中的人物的看法。

4.默读课文,说说自己为什么这样看这个人。

四、深入理解课文内容,明白故事的寓意。

图示帮助学生理解、分析,通过文本对话,揭示寓意。

一个人拿矛和盾的图自相矛盾我的矛我的盾锐利坚固什么盾什么矛戳得穿戳不穿五、通过表演,深化对寓意的理解。

1.创设情景,指导学生分角色全员参与表演。

2.有层次的帮助学生深入的理解寓意,让学生在帮助别人的时候,自己受到教育。

自相矛盾

教学目标

1.熟读课文,背诵课文,感受文言文的韵律美,激发学生学习文言文的兴趣。

2.指导学生结合注释读懂文本的意思。

3.懂得说话办事要讲究分寸,不要言过其实,避免自相矛盾。

教学重点:读懂文本的意思,知晓其中道理。

教学过程

一、同学们,你们一定积累了不少成语!不如我们来个成语大比拼,看看我们能说出多少以“自”开头的成语。

每人说一个,注意不能重复奥!

自暴自弃自不量力自出心裁自吹自擂lèi 自得其乐自高自大自告奋勇自给jǐ自足自觉自愿自愧不如自力更生自鸣得意自命不凡自命清高自欺欺人自强不息自轻自贱自惭形秽huì自取灭亡自然而然自身难保自生自灭自食其力自私自利自讨苦吃自投罗网自我吹嘘xū自我解嘲自我陶醉自相残杀自相矛盾自信不疑自行其是自寻烦恼自言自语自以为是自由自在自圆其说自怨自艾自知之明自作聪明自作主张自作自受自始至终

在中华民族悠久灿烂的文化中,成语是其中的瑰宝。

它概括性强、内涵丰富。

如果在作文或说话中,恰当地运用一些成语,那就可以获得形象生动、言简意丰、入木三分的奇妙效果。

二、看图猜画谜语导入,激发兴趣。

1、同学们,你们喜欢猜谜语吗?那好,请你根据画面的意思来猜几个成语。

看谁反应最快。

守株待兔邯郸学步狐假虎威百发百中杞人忧天井底之蛙望梅止渴郑人买履愚公移山曲突徙薪抛砖引玉自相矛盾滥竽充数刻舟求剑叶公好龙亡羊补牢画蛇添足掩耳盗铃买椟还珠

这些成语有一个共同的特点?假托有趣的故事告诉人们一个深刻的道理。

2、这些成语都出自寓言故事(板书:寓言)

谁来说说什么是寓言吗?“寓言”就是通过一个故事来说明一个深刻的道理。

(听出来了,这是个故事,但里面藏着一个道理。

)板书:故事、道理

那再想想,要学好一则寓言,就要先学它的什么?再去干什么啊?

师:真好!你连学习方法都告诉我们了。

(板书:学、明)

那今天我们就用这样的方法来学习成语故事《自相矛盾》。

(板书:自相矛盾)

二、板书课题揭题激读

1、(读题)齐读思考:什么叫矛,什么叫盾?,矛用来干什么的?(刺),盾用来干什么的?(挡)。

矛盾是什么意思?(说话前后不一致即矛盾)。

2、全体学生自由读文(读文要求:一句一句地读,把音读准。

)请学生尝试自己读故事,注意把每个字的字音读准确,同时注意断句。

3、刚才我们把课文读了一遍,知道了这篇短文从形式上属于文言文,上学期我们已经学过了一些文言文,如《伦语四则》、谁来说一说怎样学习文言文效果会好一些呢?学习文言文要把语句读通顺,借助注释理解句子意思,最后达到熟读成诵。

学习本课,首先要读懂、读通,然后讲寓言故事,明白其中道理,最后读熟并能背诵。

3、指名读课文(读准字音、读通语句)

4、范读课文:指导、幻灯划出节奏、自由读;楚人/有鬻(yù)/盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物/莫能陷也。

”又誉其矛/曰:“吾矛/之利,于物/无不陷也。

”或曰:“以子之矛/陷子之盾,何如?”其人/弗(fú)能/应也。

夫(fú)/不可/陷之盾/与无不/陷之矛,不可

/同世/而立。

5、同桌同学互读课文,在互帮互助中,把故事读通顺。

齐读,小结朗读情况。

三、细读课文,深入体会。

1.指名读文章,讲一讲故事大意。

2.故事究竟是怎样发生的呢?学生读第一句。

教师出示:楚人有鬻盾与矛者,你知道了什么?怎么知道的?——从前楚国有一个人卖矛和盾。

”“鬻”的理解学生是通过书下的注释了解的。

在此提示学生学习文言文要善于运用书下注释帮助理解。

3.他是如何叫卖的?你知道了什么?

①分别请学生读那个人叫卖的两句话的。

学生解释句子大意。

——理解过程中“坚、利、于”等词语学生在注解里无法找到解释,可引导学生翻阅字典或结合生活实际理解,并给予肯定和鼓励。

②学生带着理解读一读这两句话,并体会其中重点词句的含义。

“吾盾之坚,物莫能陷也。

”:

我的盾(非常,很,特别)坚固(结实),没有什么东西能穿透(它)。

或:我的盾坚固得很,什么东西都穿不透。

“吾矛之利,于物无不陷也。

”:

我的矛(特别,非常,很)锋利,对于物体(东西)没有不能穿透的。

或:我的矛锋利得很,什么东西都穿得透。

③他为什么要这样夸耀自己的矛、盾?之前他会想什么?叫卖时的语气、神态、动作是怎样的?

④指导学生有感情讲一讲小故事,并有感情地朗读句子。

4.人群中,有这样一个人,他不仅在听,更在想,于是他问了一个有趣的问题。

指名读,谈理解。

“以子之矛,陷子之盾,何如?”:

用您的矛戳您的盾,怎么样?

或:用您自己的矛戳您自己的盾,会怎么样呢?

楚国人的反映怎样?——“应”:回答。

“弗能应”:不能够回答。

能用一个成语表达吗?——无言以对、哑口无言、目瞪口呆、张口结舌。

5.为什么“弗能应也”?——这个楚国人片面地夸大矛、盾的作用,结果出现了自己说话相互抵触的情景。

6.那么,你怎样理解“自相矛盾”这个成语呢?——说话、做事必须实事求是,讲究分寸,而不能相互抵触,或故意夸大其词,言过其实,否则就会陷入“自相矛盾”的困境。

四、诵读,加深理解。

五、揭示道理,发散思维

1、今天课堂上,老师们面带微笑,大家也面带微笑,再看看插图,图上这些围观的人也都是满面笑容的,他们的笑容和同学们的笑容有什么不一样的地方吗?

(一是出于对老师的尊敬,一是对自相矛盾者的嘲笑)

2、大家都在嘲笑那个楚国人,他到底错在什么地方?这篇文言文寓言故事告诉我们什么道理?

3、既然大家都嘲笑那个楚国人,他的买卖是难以做下去了,老师想请大家帮帮忙,怎样把他的矛和盾卖出去呢?

(生讨论)

4、师:我代表那个楚国人真诚地感谢同学们的帮助,人,还是多读些书才能明白更多的道理啊!你们说是这样的吗?

六、总结全文

这个故事教会了我们说话做事要实事求是,前后相符,不能自相矛盾。

希望大家在课后广泛阅读更的的寓言故事,学会更多做人的道理。

5、作者介绍:《韩非子》书名。

集先秦法家学说大成的代表作。

韩非是战国末期著名的哲学家、思想家,政论家和散文家,法家思想的集大成者。

韩非死后,后人搜集其遗著,并加入他人论述韩非学说的文章编成。

共五十五篇,二十卷。

提出了“法”、“术”、“势”相结合的法治主张。

重要的有《孤愤》、《解老》、《喻老》、《难势》、《问田》、《定法》、《五蠹》、《显学》等篇。

有清王先慎《韩非子集解》和今人梁启雄《韩非子浅释》等注解本。

六、联系实际,拓展思考。

生活中有哪些例子是自相矛盾的?看看下列句子有无“自相矛盾”的地方?

1、我肯定李琳大概是生病了。

2、广场上到处是五颜六色的红旗。

3、昨夜,校园里漆黑一片,只有李老师办公室灯火通明。

4、我国的万里长城是世界上没有的奇迹。

5、我的家庭作业全都做完了,只剩下两道数学题没有做。

七、小结:

()1、我学会了成语自相矛盾。

()2、我学会了怎样学习简短的文言寓言成语故事。

()3、从轻松愉悦的学习中感受到了祖国语言的丰富多彩,生动有趣。

八、作业:

1、把“自相矛盾”的故事讲给家人听,与家人分享。

2、课外阅读二至三个文言版寓言成语故事。

板书设计:

寓言:自相矛盾

学故事物于

莫物

能盾矛无

陷不可同世而立不

也陷

也

明道理说话、做事要实事求是,讲究分寸,前后一致。