多发性大动脉炎的诊断

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:2

大动脉炎诊断及治疗指南(全文)l 概述大动脉炎(Takayasu arterifis,TA)是指主动脉及其主要分支的慢性进行性非特异性炎性疾病。

病变多见于主动脉弓及其分支,其次为降主动脉、腹主动脉和肾动脉。

主动脉的二级分支,如肺动脉、链状动脉也可受累。

受累的血管可为全层动脉炎。

早期血管壁为淋巴细胞、浆细胞浸润,偶见多形核中性粒细胞及多核巨细胞。

由于血管内膜增厚,导致管腔狭窄或闭塞,少数患者因炎症破坏动脉壁中层,弹力纤维及平滑肌纤维坏死,而致动脉扩张、假性动脉瘤或夹层动脉瘤。

本病多发于年轻女性,30岁以前发病约占90%。

40岁以后较少发病,国外资料患病率2.6/百万人。

病因迄今尚不明确,叮能与感染引起的免疫损伤等因素有关。

2 临床表现2.1全身症状在局部症状或体征出现前,少数患者可有全身不适、易疲劳、发热、食欲不振、恶心、出汗、体质鼍下降、肌痛、关节炎和结节红斑等症状,可急性发作,也可隐匿起病。

当局部症状或体征出现后,全身症状叮逐渐减轻或消失,部分患者则无上述症状。

2.2局部症状与体征按受累血管不同,出现相应器官缺血的症状与体征,如头痛、头晕、晕厥、卒中、视力减退、四肢间歇性活动疲劳,肱动脉或股动脉搏动减弱或消失,颈部、锁骨上下区、卜腹部、肾区出现血管杂音,两卜肢收缩压差>10 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。

2.3临床分型根据病变部位可分为4种类型:头臂动脉型(主动脉弓综合征),胸一腹主动脉型,广泛犁和肺动脉型。

2.3.1头臂动脉型(主动脉弓综合征):颈动脉和椎动脉狭窄和闭塞,可引起脑部不同程度的缺血,出现头昏、眩晕、头痛,记忆力减退,单侧或双侧视物有黑点,视力减退,视野缩小甚至失明.咀嚼肌无力和咀嚼疼痛。

少数患者凶局部缺血产生鼻中隔穿孔,上腭及耳廓溃疡,牙齿脱落和面肌萎缩。

脑缺血严重者可有反复晕厥、抽搐、失语、偏瘫或昏迷。

卜肢缺血可出现单侧或双侧上肢无力、发凉、酸痛、麻木,甚至肌肉萎缩。

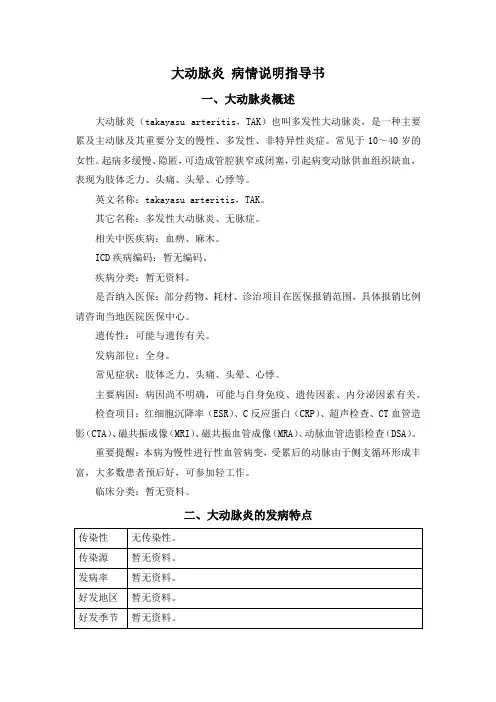

大动脉炎病情说明指导书一、大动脉炎概述大动脉炎(takayasu arteritis,TAK)也叫多发性大动脉炎,是一种主要累及主动脉及其重要分支的慢性、多发性、非特异性炎症。

常见于10~40岁的女性。

起病多缓慢、隐匿,可造成管腔狭窄或闭塞,引起病变动脉供血组织缺血,表现为肢体乏力、头痛、头晕、心悸等。

英文名称:takayasu arteritis,TAK。

其它名称:多发性大动脉炎、无脉症。

相关中医疾病:血痹、麻木。

ICD疾病编码:暂无编码。

疾病分类:暂无资料。

是否纳入医保:部分药物、耗材、诊治项目在医保报销范围,具体报销比例请咨询当地医院医保中心。

遗传性:可能与遗传有关。

发病部位:全身。

常见症状:肢体乏力、头痛、头晕、心悸。

主要病因:病因尚不明确,可能与自身免疫、遗传因素、内分泌因素有关。

检查项目:红细胞沉降率(ESR)、C反应蛋白(CRP)、超声检查、CT血管造影(CTA)、磁共振成像(MRI)、磁共振血管成像(MRA)、动脉血管造影检查(DSA)。

重要提醒:本病为慢性进行性血管病变,受累后的动脉由于侧支循环形成丰富,大多数患者预后好,可参加轻工作。

临床分类:暂无资料。

二、大动脉炎的发病特点三、大动脉炎的病因病因总述:病因尚不明确,可能与自身免疫、遗传因素、内分泌因素有关。

基本病因:1、自身免疫多数学者认为本病是一种自身免疫性疾病,可能由结核分枝杆菌或链球菌、立克次体等在体内的感染诱发主动脉壁和(或)其主要分支动脉壁的抗原性,产生抗主动脉壁的自身抗体,发生抗原抗体反应引起主动脉和(或)主要分支管壁的炎症反应。

2、遗传因素近年发现,一些近亲,比如姐妹、母女,患大动脉炎的几率较高,特别是孪生姐妹。

3、内分泌因素本病多发于年轻、育龄女性患者,患者多出现体内雌激素水平增高,发病可能与雌激素等水平升高有关。

危险因素:1、40岁以下女性。

2、有高血压病史。

3、有动脉粥样硬化病史。

4、患其他自身免疫性疾病,如系统性红斑狼疮等。

多发性大动脉炎疾病多发性大动脉炎又称原发性大动脉炎综合征、主动脉弓综合征、无脉症。

多见于青年女性。

本病的病因尚不明确,目前多数认为本病可能是与链球菌、结核菌、病毒等感染有关的自身免疫性疾病。

多发性大动脉炎为主动脉及其分支的慢性、进行性、且常为闭塞性的炎症,临床上依据受累动脉的不同而分为不同的临床类型,其中以头和臂部动脉受累引起的上肢无脉症为最多,其次是降主动脉、腹主动脉受累的下肢无脉症和肾动脉受累引起的肾动脉狭窄性高血压,也可见肺动脉和冠状动脉受累而消失肺动脉高压和心绞痛甚至急性心肌梗塞。

本病的病因尚不明确,近年来认为这是一种与免疫复合物镇静有关的自体免疫性疾病,且多数可能与某些感染有关联。

目前多数认为本病可能是与链球菌、结核菌、病毒等感染有关的自身免疫性疾病。

有的患者曾检出抗主动脉抗体,但其病因作用不愿定。

在亚洲和非洲发病率较高。

多见于年青女性,发病年龄5-45岁,男女之比约1:8。

病因多发性大动脉炎是由什么缘由引起的?疾病病因动脉栓塞主要由血栓所造成,此外,空气、脂肪、癌栓以及导管折断等异物也能成为栓子。

栓子的主要来源如下:①心源性,如风湿性心脏病、冠状动脉硬化性心脏病及细菌性心内膜炎时,心室壁的血栓脱落;人工心脏瓣膜上的血栓脱落等。

②血管源性,如动脉瘤或人工血管腔内的血栓脱落;动脉粥样斑块脱落。

③医源性,动脉穿刺插管导管折断成异物,或内膜撕裂继发血栓形成并脱落等。

其中以心源性为最常见。

栓子可随直流冲入脑部、内脏和肢体动脉。

一般停留在动脉分叉处。

在四周动脉栓塞中,下肢较上肢多见,依次为股总动脉、髂总动脉、奈动脉和腹主动分叉部位;在亡肢,依次为肱动脉、腋动脉和锁骨下动脉。

主要病理变化有:早期动脉痉挛,以后发生内皮细胞变性,动脉壁退行性变;动脉腔内继发血栓形成;严峻缺血后6-12小时,组织可以发生坏死,肌肉及神经功能丢失。

症状多发性大动脉炎有哪些表现及如何诊断?症状体征急性动脉栓塞的临床表现,可以概括为5“P”:痛苦、感觉特别、麻痹、无脉和苍白。

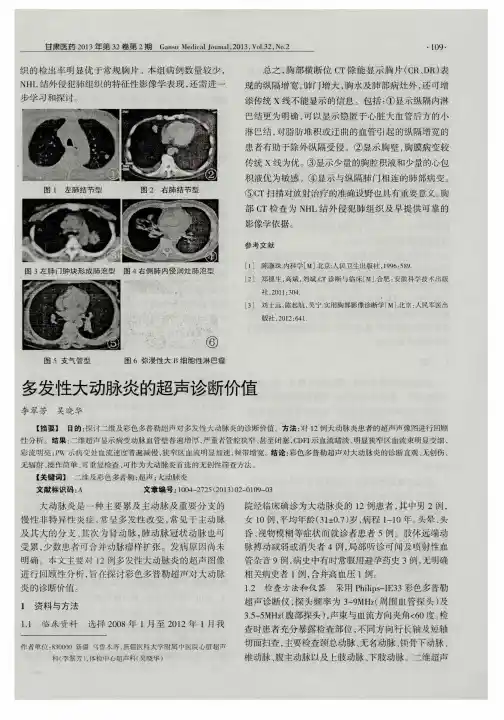

头臂型多发性大动脉炎超声诊断及随访1例陈艳婷;吴建平【期刊名称】《临床超声医学杂志》【年(卷),期】2015(017)005【总页数】2页(P322,347)【作者】陈艳婷;吴建平【作者单位】518000 深圳市罗湖区人民医院超声科;518000 深圳市罗湖区人民医院超声科【正文语种】中文【中图分类】R445.1作者单位:518000深圳市罗湖区人民医院超声科[中图法分类号]R445.1患者女,32岁,自诉有“低血压”病史,常在行走时出现头晕、黑曚。

体格检查:上肢血压61~78/44~64 mm Hg(1 mm Hg= 0.133 kPa),下肢血压140/80 mm Hg。

超声检查:左侧颈动脉管壁节段性增厚;右侧颈动脉管壁弥漫性增厚,最厚处约0.18 cm,全程管腔狭窄(图1),右侧颈总动脉开口处管腔内见稍强回声充填(图2),无名动脉、右锁骨下动脉管壁均见增厚。

双侧椎动脉内径增宽,右侧0.43 cm,左侧0.42 cm,椎动脉管腔结构清晰,管壁不厚,管腔内血流信号充盈良好(图3)。

双侧上肢动脉(腋、肱、尺、桡动脉)管壁增厚,血流速度减低。

超声提示:多发性大动脉炎可能,右侧颈动脉狭窄,双侧椎动脉代偿性扩张。

行外周动脉血管造影术,发现右侧颈总动脉自开口处至颈内外动脉分叉处完全闭塞,右侧锁骨下动脉自椎动脉开口远端完全闭塞,左侧颈总动脉开口处99%狭窄,左侧椎动脉开口处狭窄约45%~55%,左锁骨下自椎动脉开口远端狭窄99%,左锁骨下动脉及左颈总动脉球囊扩张后植入支架。

复查血管造影TIMI血流分级Ⅲ级;右颈总动脉球囊扩张,超声造影示右颈总动脉仍明显狭窄但血流恢复良好,导丝尝试通过右侧锁骨下动脉闭塞处失败。

术中诊断:多发性大动脉炎头臂动脉型。

血管造影显示右侧狭窄较超声显示严重,考虑狭窄段血流量少、造影剂浓度不足所致。

术后左上肢血压124/78 mm Hg,左侧桡动脉搏动正常,右上肢血压78/42 mm Hg,右侧桡动脉未触及明显搏动,继续抗血小板、调脂、改善循环,增加甲氨蝶呤抑制血管炎症。

大动脉炎诊断及治疗指南(全文)l 概述大动脉炎(Takayasu arterifis,TA)是指主动脉及其主要分支的慢性进行性非特异性炎性疾病。

病变多见于主动脉弓及其分支,其次为降主动脉、腹主动脉和肾动脉。

主动脉的二级分支,如肺动脉、链状动脉也可受累。

受累的血管可为全层动脉炎。

早期血管壁为淋巴细胞、浆细胞浸润,偶见多形核中性粒细胞及多核巨细胞。

由于血管内膜增厚,导致管腔狭窄或闭塞,少数患者因炎症破坏动脉壁中层,弹力纤维及平滑肌纤维坏死,而致动脉扩张、假性动脉瘤或夹层动脉瘤。

本病多发于年轻女性,30岁以前发病约占90%。

40岁以后较少发病,国外资料患病率2.6/百万人。

病因迄今尚不明确,叮能与感染引起的免疫损伤等因素有关。

2 临床表现2.1全身症状在局部症状或体征出现前,少数患者可有全身不适、易疲劳、发热、食欲不振、恶心、出汗、体质鼍下降、肌痛、关节炎和结节红斑等症状,可急性发作,也可隐匿起病。

当局部症状或体征出现后,全身症状叮逐渐减轻或消失,部分患者则无上述症状。

2.2局部症状与体征按受累血管不同,出现相应器官缺血的症状与体征,如头痛、头晕、晕厥、卒中、视力减退、四肢间歇性活动疲劳,肱动脉或股动脉搏动减弱或消失,颈部、锁骨上下区、卜腹部、肾区出现血管杂音,两卜肢收缩压差>10 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。

2.3临床分型根据病变部位可分为4种类型:头臂动脉型(主动脉弓综合征),胸一腹主动脉型,广泛犁和肺动脉型。

2.3.1头臂动脉型(主动脉弓综合征):颈动脉和椎动脉狭窄和闭塞,可引起脑部不同程度的缺血,出现头昏、眩晕、头痛,记忆力减退,单侧或双侧视物有黑点,视力减退,视野缩小甚至失明.咀嚼肌无力和咀嚼疼痛。

少数患者凶局部缺血产生鼻中隔穿孔,上腭及耳廓溃疡,牙齿脱落和面肌萎缩。

脑缺血严重者可有反复晕厥、抽搐、失语、偏瘫或昏迷。

卜肢缺血可出现单侧或双侧上肢无力、发凉、酸痛、麻木,甚至肌肉萎缩。

多发性大动脉炎病因病理、临床表现及诊断要点多发性大动脉炎是指主动脉及其主要分支的慢性进行性非特异性改变。

以引起不同部位的狭窄或闭塞为主,少数病人因炎症破坏动脉壁的中层,而致动脉扩张或动脉瘤,因病变部位的不同,其临床表现也不同。

病变位于主动脉弓及其分支者称为高安(Takayusu)病或无脉病;在胸主动脉者,则表现所谓不典型(先天型)主动脉缩窄;在肾动脉可引起肾血管性高血压;累及肺动脉可能产生肺动脉高压;影响冠状动脉可产生心绞痛或心肌梗塞。

本病常为多发性病变,表现一组特异病征。

本病在中医学中没有相应病名,依其临床表现而归类于“脉痹”、“痹证”范畴。

【病因病理】一、西医1.病因 其病因迄今仍不明确,目前有以下几种学说。

(1)自身免疫学说:目前一般认为本病可能由于链球菌、结核菌、病毒或立克次体等感染后体内免疫过程异常所致。

(2)内分泌异常:本病多见于年轻女性,故认为可能与内分泌因素有关。

(3)遗传因素:认为有一种遗传因子(先天性)与本病可能有关。

本病多发于年轻女性、男女之比为1: 6~10。

本病年龄为5~45岁,平均年龄约22岁。

2.病理 各种原发性感染,如链球菌或结核菌或病毒等在体内产生抗体,由于再感染引起抗体抗原反应。

主动脉系统对这种抗原抗体复合物具有免疫学的亲合性或易感性;故易受影响而产生炎性病变,此为病变的活动期。

当清除感染因素或主动脉抗原时,则抗主动脉抗体的产生受抑制,也抑制了体内的免疫机制,而转为病变的稳定期或非活动期。

本病可发生于主动脉、颈动脉、椎动脉、锁骨下动脉、肾动脉、腹腔动脉、肠系膜上动脉、肠系膜下动脉、髂动脉、肝动脉、脾动脉、冠状动脉及肺动脉等。

约84%的患者病变可侵犯2~3支动脉,其中以肾动脉、胸主动脉、头臂动脉(尤以左锁骨动脉)及肠系膜上动脉为好发部位。

腹主动脉伴肾动脉受累者约占80%,单纯肾动脉受累占20%,并且双侧较单侧多见。

其次为腹腔动脉及髂动脉、肺动脉受累约占50%,常呈多发性,其病变程度较轻。

【tips】本文由王教授精心编辑整理,学知识,要抓紧!

多发性大动脉炎的诊断

大动脉炎临床表现典型者诊断并不困难,但不典型者则需与其他疾病进行鉴别。

凡年轻人尤其女性具有下列一种以上表现者,应怀疑或诊断本病。

1.单侧或双侧肢体出现缺血症状,伴有动脉搏动减弱或消失,血压降低或测不出或两侧肢体脉压差大于1.33kpa(10mmHg)或下肢收缩压较上肢收缩压低于

2.67kPa(20mmHg)(相同宽度袖带)者。

2.脑动脉缺血症状,伴有单侧或双侧颈动脉搏动减弱或消失以及颈部血管杂音者。

但有些轻人,由于脉压增大或心率增快,于右侧颈部可闻及轻度血管杂音,应与病理性杂音相鉴别诊断根据以下特点:40岁以下,特别是女性,而出现典型症状和体征一个月以上,肢体或脑部。

3.近期发生的高血压或顽固性高血压,伴有上腹部二级以上高调血管性杂音。

4.不明显低热、血沉快,伴有血管性姆音、四肢脉搏或血压有异常改变者。

并可累及肺动脉或冠状动脉引起相应的临床表现。

5.无脉病眼底改变者。

本病多发于青年,但中年亦可罹患此病。

有怀疑者应进一步进行有关实验室检查,如血流图、B超、肾照相、巯甲丙脯酸激发试验、肺灌注扫描、血清抗主动脉抗体测定,MRI、超高速CT(UFCT)数字减影血管造影方能明确诊断,但仅血管造影发。