精选2019-2020年语文九年级下册第四单元13 故乡语文版巩固辅导五十六

- 格式:docx

- 大小:823.32 KB

- 文档页数:11

扬州,我又一个故乡一个人对忧患之地和欢乐之地是终身难忘的。

难道能够忘掉自己曾发出过的深深的哀叹、痛哭和欢笑么?扬州,就是我曾留下这许多感情的地方。

为什么我和扬州会结下这么难解难分之缘?是命运的支配还是主观的使然?不,都不是,而是我们中华民族灾难深重的历史几次把我抛到扬州这块美丽而又凄凉的地方。

“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州”。

我第一次下扬州,确是自西而来,但不是西辞黄鹤楼,也不是在烟花三月,而是伟大的抗日战争爆发,日寇狂轰滥炸南京城之后,我们一家老老小小乘一叶小舟渡江北逃,经扬州去故乡南通。

可经过扬州城时,又遭到日寇飞机的轰炸,一颗炸弹就落在离我们小船不远的地方,气浪和水柱几乎把我们的船掀翻,我们一家人几乎葬身扬州护城河底。

原来大人们还想携带我们这些孩子顺便上岸看看瘦西湖、平山堂的,现在只好提前东行。

第二次我到扬州地区,已是一个小新四军战士了。

第三次我再到扬州地区,已是解放战争的中期,我从台北县来到泰县县委担任秘书工作。

泰县与水乡兴化不同,它是一片广阔的平原,兴化有鱼有虾有蟹,而泰县盛产山芋、花生、荞麦面,我太高兴吃烘山芋、炒花生和荞麦面饼了。

嘹亮的歌声可绕梁三日,而清香之味却似乎一直保留到了今天。

但那时硝烟弥漫,枪林弹雨,怎容得我仔细品尝这些美味食品,有一次正当我们端起饭碗喝腊八粥时,忽然东边桥头枪声大作,敌人已从三面包围上来。

“敌进我退”,这是游击战的战术,实即是古代的三十六计逃为上计。

我们放下饭碗便跑,一口气跑下二十八里路,才突出敌人的包围圈。

艰险困难时,我倒不想家,而一旦突围后或万籁俱寂时,我就想家了。

还没尝到甜蜜和痛苦滋味的初恋倏忽即逝,因为没有太多可想的,也就不想;想得最多的还是年老体衰、夙婴疾病的慈母,她一人在家茕茕孑立,形影相吊,“感时花溅泪,恨别鸟惊心”。

大概在1948年初秋,我接到家乡区委书记、又是我的同学的一封来信,真是喜出望外,“烽火连三月,家书抵万金”,但拆开一看,又悲从中来,心碎欲裂,我那可爱、可敬而又可怜的母亲已在一年前不幸逝世。

苏教版初三语文下册第四单元知识梳理第四单元复习知识梳理13.故乡课文研讨一、整体把握1.主题儿时的“故乡”,给“我”许多欢乐、甜蜜的回忆,甚至能够说代表了一种“理想”。

而现实的“故乡”,却面目全非,沉静、毫无动气,往日的人物,也失去了纯真与温情,变得冷漠、麻木、市侩和猥琐。

使“我”感到“期望”的幻灭,心中无比“悲伤”。

事实上往常的“故乡”也和现实的“故乡”没有什么不同,只只是那时“我”是以纯真青年的眼光来看那个世界,因此世界显得那样单纯、美好,甚至有一丝奇异。

我们读这篇小说,要从作者对“故乡”的感受变化中,探讨小说要表达的主题。

这篇小说的主题,众说纷纭,要紧有以下几种看法:(1)“故乡”是中国人精神的反映。

从小孩的纯真、有动气到成年人的麻木、愚钝,表现了中国一般民众的生命和活力如何样被扼杀。

以闰土为例:青年闰土:外貌:十一二岁,紫色圆脸,头戴小毡帽,颈上套一个银项圈,有一双红活圆实的手。

动作:爽朗刚健,动作干脆利落,说话脱口而出,朴质、生动;有智有勇,热情、纯真。

对“我”的态度:“只是不怕我”,送“我”贝壳和鸟毛,告诉“我”专门多稀奇的事。

对“我”友好,热情,和“我”建立了纯确实友情。

对生活的态度:天真爽朗,无忧无虑。

中年闰土:外貌:身材增加了一倍,脸色灰黄,专门深的皱纹,眼睛周围肿得通红,头戴破毡帽,身上只一件极薄的棉衣,浑身瑟索着,手提一个纸包和一支长烟管,手又粗又笨而且开裂,像是松树皮了。

动作:说话吞吞吐吐,断断续续,谦恭而又模糊,显得迟钝麻木。

对“我”的态度:对“我”恭尊敬敬,称呼“我”为老爷,和“我”之间隔了一层可悲的厚障壁了。

对生活的态度:悲伤、痛楚,生活压得他喘只是气来。

而他把幸福的期望寄予在神灵身上。

明白得如此的主题,能够深入探讨演变的缘故:过去现在(推断变化的因)。

(2)表现中国社会愚昧、落后、贫穷的轮回。

从闰土父子和杨二嫂身上,能够看出如此轮回的影子:闰土:青年─→中年?水生:青年“正是一个廿年前的闰土”─→中年?─→?杨二嫂:年轻─→中年─→?也许他们的后代,也会步他们的后尘,在如此的轮回中挣扎。

2019-2020学年九年级语文下册第四单元 13《故乡》教学设计语文版教学目标:1、理解小说运用重复、对比来刻画人物、展现主题的写法。

2、掌握从细节、动作、语言、外貌等描写中分析人物性格特征3、理解鲁迅对劳动人民的同情和决心变革旧世界、创造新生活的强烈愿望。

教学重点:1、分析人物形象,并探讨人物发展变化的深层次原因。

2、理解小说的思想内涵,思考社会人生。

教学难点:对小说主题思想和篇末议论语句的理解。

课时安排:3课时教学过程:第一课时一、导语设计同学们,如果说漂泊是人生,那么旅途中人挥之不去的便是对温暖家园的情感记忆。

“月是故乡明”,乡情已积淀为生命中的血肉、精魂。

饱经沧桑的鲁迅先生对故乡的体验又何尝不是如此?透过生意盎然、趣味无穷的百草园,严肃古朴又不乏乐趣的三味书层,景色优美、人情淳厚的平桥乐土,我们能触摸到的是先生流露其间的对故乡的喜爱、思念。

1919年先生返回故里,卖掉老屋,接母亲及家眷举家北上。

这次诀别故乡给了他怎样的体验呢?今天,我们就—起走进小说《故乡》,去触摸先生的喜怒情感。

(板书文题、作者)二、了解小说的一般常识:小说以刻画人物形象为中心、通过完整的故事情节和典型的环境描写来反映社会生活。

1、一篇小说必须具备哪三个要素?人物、情节、环境是小说的三要素,塑造人物形象是反映社会生活的主要手段,因此,人物是三要素中的主要要素。

2、常见的塑造人物形象的方法有:肖像、心理、行动、语言、神态描写,以及正面、侧面描写。

3、小说情节起着展示人物性格、表现作品主题的作用,它一般包括:开端、发展、高潮、结局,有的还有序幕、尾声。

4、环境: A社会环境:主要交代作品的时代背景。

B自然环境;用以烘托气氛、表现人物感情等。

二、资料助读1、《呐喊》,是鲁迅先生的短篇小说集。

成集于1923年。

集里收有《孔乙己》《狂人日记》《药》《故乡》《阿Q正传》等著名小说。

这部小说集为革命现实主义新小说奠定了基础。

《呐喊》写于五四高潮时期,着重揭露宗法社会的残酷统治,及其在精神上毒害人民的罪恶,对农民的革命力量则在怀疑中进行坚毅的探索,它的战斗声像号角一样震醒了封建“铁屋子”里沉睡的人们,密切地配合了五四时期思想革命的进行。

故乡【学习总目标】1、理解小说的三要素:人物、情节、环境。

2、抓住小说中闰土、杨二嫂、"我"人物性格的分析,突出一个"变"字,从中联系人物所处的典型环境,以及造成主要人物悲惨命运的社会根源。

3、小说采用对比突出主题思想的写法。

4、鲁迅先生内心情感和愿望。

【学习重点】把握刻画人物的方法,分析领悟造成人物变化的根本因素,从而理解小说主题。

【学习难点】1、理解运用对比突出主题思想的写法。

2、理解小说中议论的含义和作用。

【学习过程】第一课时学习目标:1、了解作者和写作背景。

2、掌握课文中作注的疑难词语的读音、字形、词义。

3、理解小说的三要素,理清小说线索和故事情节。

学习过程:一、了解小说。

小说——以塑造人物形象为中心,通过完整的故事情节的叙述和环境的描写反映社会生活。

1、一篇小说必须具备哪三个要素?人物、情节、环境是小说的三要素,塑造人物形象是反映社会生活的主要手段,因此,人物是三要素中的主要要素。

小说情节起着展示人物性格、表现作品主题的作用,它一般包括:开端、发展、高潮、结局,有的还有序幕、尾声。

环境:A社会环境:主要交代作品的时代背景。

B自然环境;用以烘托气氛、表现人物感情等。

2、小说的种类:按照表现的内容可分为科幻、、传奇、武侠、言情等。

按照体制可分为章回体小说、日记体小说、书信体小说、自传体小说。

按照语言形式可分为文言小说和白话小说。

3、常见的塑造人物形象的方法有:肖像、神态、心理、行动、语言描写,以及正面、侧面描写。

二、预习检查。

1、鲁迅及作品简介:鲁迅(周树人)是大哥,周作人是老二.周建人是老三(即《风筝》里的弟弟)。

“鲁迅”是他1918年为《新青年》写稿时开始使用的笔名,从此成为世人最崇敬的笔名。

出身于破落封建家庭。

青年时代受进化论、尼采超人哲学和托尔斯泰博爱思想的影响。

1918年5月,首次用“鲁迅”的笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说,《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。

2019-2020学年度初中语文九年级下册第四单元13 故乡语文版复习巩固第六十五篇第1题【单选题】下列划线字的读音和字形全部正确的一项是( )A、亲戚(qì)蓬隙(pénɡ)毡帽(zhān)祭祀(sì)B、装弶(jànɡ)伶俐(líng)秕谷(bǐ)髀间(bì)C、伶仃(dīnɡ)磕头(kē)皱纹(zhòu)瑟索(sè)D、寒噤(jīn)深黛(dài)潺潺(chán)姿睢(zì)【答案】:【解析】:第2题【单选题】下列句中加线的成语使用正确的一项是( )。

A、中考在即,杨林在父母面前发出海誓山盟,一定要考出高水平。

B、他一脸不满的表情令全场的人肃然起敬,不知该如何打破僵局。

C、回到故乡,见到亲人,在外漂泊多年的他终于忍俊不禁,流下了辛酸的泪水。

D、在学校的艺术节上,同学们别出心裁,自编自演了许多新颖、有趣的节目。

【答案】:【解析】:第3题【单选题】选出下列词语没有错别字的一组( )A、阴侮影像心绪谋食B、蓬隙寓所獾猪愕然C、潮汛打拱瑟索恣睢D、隔膜惘然箫索展转【答案】:【解析】:第4题【单选题】下列句子判断有误的一项是( ) 。

A、朱自清《春》中“闭了眼,树上仿佛已经满是桃儿、杏儿、梨儿”一句运用了虚写的手法。

B、《故乡》中的闰土,代表了中国封建农村因贫穷、落后的生活重压而变得麻木、愚昧的农民形象。

C、“敬业即是责任心,乐业即是趣味。

”这句话运用了抒情的表达方式。

D、剧本必须有集中、尖锐的矛盾冲突。

没有冲突就没有戏剧。

【答案】:【解析】:第5题【单选题】选出下列句子运用修辞手法理解恰当的一项是( )①我只觉得我四面有看不见的高墙,将我隔成孤身,使我非常气闷。

②然而圆规很不平,显出鄙夷的神色。

③那手也不是我所记得的红活圆实的手,却又粗又笨而且开裂,像是松树皮了。

④他只是摇头,脸上虽然刻着许多皱纹,却全然不动,仿佛石像一般。

2019-2020学年九年级语文下册第4单元第13课《故乡》教学设计语文版★教学目标1、以“变”为着眼点品味语言、评析人物。

2、以“走”为着重点探讨主题。

★教学重点“我”回故乡的见闻和感受。

★教学难点“我”离开故乡时的心情与感受。

★教学过程一、导入新课:方法一:同学们你们出门在外最大的愿望就是回到故乡吧?那时你的心情怎样?大文学家鲁迅也有回故乡的经历,他的见闻感受又将如何呢?方法二:自古以来,“思故乡,赞故乡”是一个永恒的话题,同学们能不能随口就涌出几个写“故乡”的诗词名句来?(学生发言)故乡,让离家的游子多了一个永远也做不完的梦;故乡,在游子的记忆里沉淀出了无限的美丽与思索。

今天,就让我们一起走进鲁迅的文学世界,感受《故乡》的魅力。

方法三:“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。

儿童相见不相识,笑问客从何处来。

”八十六岁的贺知章返回离开五十多年的故乡时,写下了这首《回乡偶书》。

20世纪20年代,“我”回到阔别二十余年的故乡,又会有何感触呢?今天我们学习鲁迅根据自己的回乡经历写的一篇短篇小说《故乡》。

二、初读课文,扫除字词障碍1、师范读2、作者简介:作者是鲁迅,原名周树人,浙江省绍兴市人。

鲁迅是我国现代文学史上伟大的思想家、文学家、革命家。

2、写作背景: 辛亥革命后,封建王朝的专制政权是被推翻了,但代之而起的是地主阶级的军阀官僚的统治。

帝国主义不但操纵了中国的财政和经济的命脉,而且操纵了中国的政治和军事力量。

由于这双重的压迫,中国的广大人民,尤其是农民,日益贫困化,他们过着饥寒交迫的和毫无政治权利的生活。

小说写于1921年1月,后由作者编入他的小说集《呐喊》,它的故事情节和主要人物,大多取材于真正的现实生活。

1919年12月初,鲁迅从北京回故乡绍兴接母亲,亲眼看到故乡的破旧不堪和农民生活的贫困,百感交集,思绪万千,一年后就以这次经历为素材,创作了小说《故乡》。

3、字词掌握情况阴晦(huì)瓦楞(léng)胯(kuà)下獾(huān)秕(bǐ)谷鹁鸪(bó)(gū)髀(bì)嗤(chī)笑絮絮(xù)瑟(sè)索蜷(quán)缩寒噤(jīn)折(shé)本惘(wǎng)然恣睢(zì)(suī)潺潺(chán)黛(dài)色愕(è)然五行(háng)4、文章线索:以“我”回故乡的活动为线索安排情节。

13.故乡1.下列加点字的注音准确无误的一项是(C)A.阴晦.(huì)髀.间(bì)模.样(mó)潮汛.(xùn)B.秕.谷(bǐ)颧.骨(guán)恐吓.(hè)恣.睢(zì)C.瓦楞.(léng)惘.然(wǎng)鄙.夷(bǐ)獾.猪(huān)D.愕.然(è)嗤.笑(cī)黛.色(dài)伶仃.(dīng)2.导学号请指出下列句子使用的修辞手法。

(1)却见一个凸颧骨,薄嘴唇,五十岁上下的女人站在我面前,两手搭在髀间,没有系裙,张着两脚,正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规。

(比喻)(2)圆规一面愤愤地回转身,一面絮絮地说。

(借代)(3)我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。

(比喻)(4)现在我所谓希望,不也是我自己手制的偶像么? (反问)3.下列关于《故乡》的表述有误的一项是(B)A.《故乡》的作者是著名的文学家、思想家、革命家,“五四”新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人,本文是一篇小说。

B.课文对少年闰土的回忆,用的是倒叙的写法。

C.小说以“我”回故乡的活动为线索,按照“回故乡”——“在故乡”——“离故乡”的情节安排。

D.《故乡》通篇采用对比的艺术手法,主要体现在人物形象的塑造、结构的安排上。

导学号阅读下面的文字,完成文后的问题。

我这时很兴奋,但不知道怎么说才好,只是说:“阿!闰土哥,——你来了?……”我接着便有许多话,想要连珠一般涌出:角鸡,跳鱼儿,贝壳,猹,……但又总觉得被什么挡着似的,单在脑里面回旋,吐不出口外去。

他站住了,脸上现出欢喜和凄凉的神情;动着嘴唇,却没有作声。

他的态度终于恭敬起来了,分明地叫道:“老爷!……”我似乎打了一个寒噤;我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。

我也说不出话。

…………“老太太。

信是早收到了。

我实在喜欢得了不得,知道老爷回来……”闰土说。

“阿,你怎的这样客气起来。

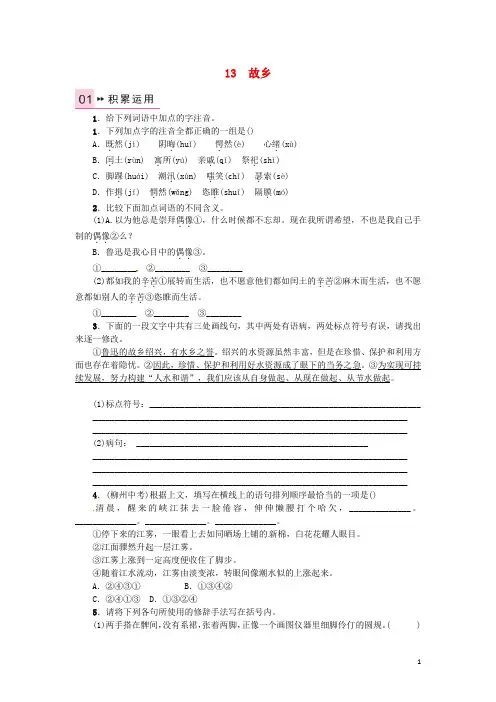

13 故乡1.给下列词语中加点的字注音。

1.下列加点字的注音全都正确的一组是()A.既.然(jì)阴晦.(huǐ)愕.然(è)心绪.(xù)B.闰.土(rùn) 寓.所(yú) 亲戚.(qī) 祭祀.(shì)C.脚踝.(huái) 潮汛.(xùn) 嗤.笑(chī) 瑟.索(sè)D.作揖.(jí) 惘.然(wǎng) 恣睢.(shuī) 隔膜.(mó)2.比较下面加点词语的不同含义。

(1)A.以为他总是崇拜偶像..①,什么时候都不忘却。

现在我所谓希望,不也是我自己手制的偶像..②么?B.鲁迅是我心目中的偶像..③。

①________②________③________(2)都如我的辛苦..②麻木而生活,也不愿..①展转而生活,也不愿意他们都如闰土的辛苦意都如别人的辛苦..③恣睢而生活。

①________②________③________3.下面的一段文字中共有三处画线句,其中两处有语病,两处标点符号有误,请找出来逐一修改。

①鲁迅的故乡绍兴,有水乡之誉。

绍兴的水资源虽然丰富,但是在珍惜、保护和利用方面也存在着隐忧。

②因此,珍惜、保护和利用好水资源成了眼下的当务之急。

③为实现可持续发展,努力构建“人水和谐”,我们应该从自身做起、从现在做起、从节水做起。

(1)标点符号:______________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________(2)病句: _____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 4.(柳州中考)根据上文,填写在横线上的语句排列顺序最恰当的一项是()清晨,醒来的峡江抹去一脸倦容,伸伸懒腰打个哈欠,______________。

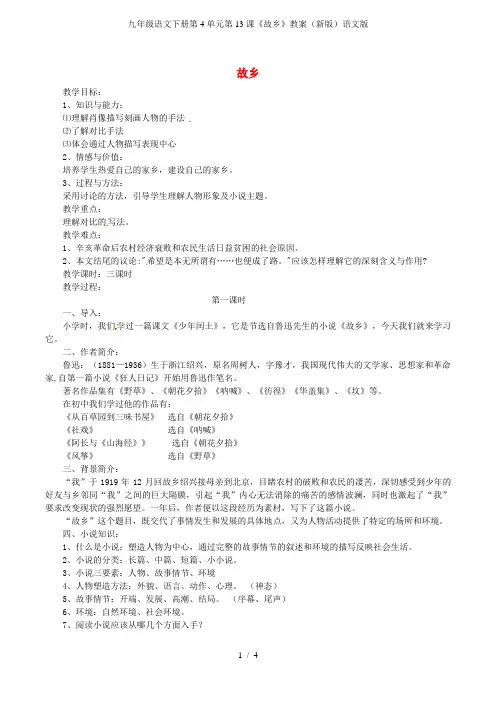

故乡教学目标:1、知识与能力:⑴理解肖像描写刻画人物的手法⑵了解对比手法⑶体会通过人物描写表现中心2、情感与价值:培养学生热爱自己的家乡,建设自己的家乡。

3、过程与方法:采用讨论的方法,引导学生理解人物形象及小说主题。

教学重点:理解对比的写法。

教学难点:1、辛亥革命后农村经济衰败和农民生活日益贫困的社会原因。

2、本文结尾的议论:"希望是本无所谓有……也便成了路。

"应该怎样理解它的深刻含义与作用?教学课时:三课时教学过程:第一课时一、导入:小学时,我们学过一篇课文《少年闰土》,它是节选自鲁迅先生的小说《故乡》,今天我们就来学习它。

二、作者简介:鲁迅:(1881—1936)生于浙江绍兴,原名周树人,字豫才,我国现代伟大的文学家、思想家和革命家,自第一篇小说《狂人日记》开始用鲁迅作笔名。

著名作品集有《野草》、《朝花夕拾》《呐喊》、《彷徨》《华盖集》、《坟》等。

在初中我们学过他的作品有:《从百草园到三味书屋》选自《朝花夕拾》《社戏》选自《呐喊》《阿长与《山海经》》选自《朝花夕拾》《风筝》选自《野草》三、背景简介:“我”于1919年12月回故乡绍兴接母亲到北京,目睹农村的破败和农民的凄苦,深切感受到少年的好友与乡邻同“我”之间的巨大隔膜,引起“我”内心无法消除的痛苦的感情波澜,同时也激起了“我”要求改变现状的强烈愿望。

一年后,作者便以这段经历为素材,写下了这篇小说。

“故乡”这个题目,既交代了事情发生和发展的具体地点,又为人物活动提供了特定的场所和环境。

四、小说知识:1、什么是小说:塑造人物为中心,通过完整的故事情节的叙述和环境的描写反映社会生活。

2、小说的分类:长篇、中篇、短篇、小小说。

3、小说三要素:人物、故事情节、环境4、人物塑造方法:外貌、语言、动作、心理。

(神态)5、故事情节:开端、发展、高潮、结局。

(序幕、尾声)6、环境:自然环境、社会环境。

7、阅读小说应该从哪几个方面入手?故事情节、人物形象、环境描写。