可燃冰

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:2

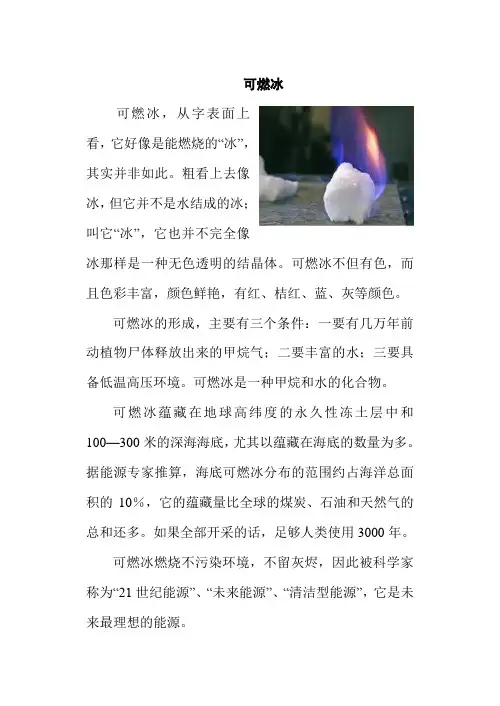

可燃冰可燃冰,从字表面上看,它好像是能燃烧的“冰”,其实并非如此。

粗看上去像冰,但它并不是水结成的冰;叫它“冰”,它也并不完全像冰那样是一种无色透明的结晶体。

可燃冰不但有色,而且色彩丰富,颜色鲜艳,有红、桔红、蓝、灰等颜色。

可燃冰的形成,主要有三个条件:一要有几万年前动植物尸体释放出来的甲烷气;二要丰富的水;三要具备低温高压环境。

可燃冰是一种甲烷和水的化合物。

可燃冰蕴藏在地球高纬度的永久性冻土层中和100—300米的深海海底,尤其以蕴藏在海底的数量为多。

据能源专家推算,海底可燃冰分布的范围约占海洋总面积的10%,它的蕴藏量比全球的煤炭、石油和天然气的总和还多。

如果全部开采的话,足够人类使用3000年。

可燃冰燃烧不污染环境,不留灰烬,因此被科学家称为“21世纪能源”、“未来能源”、“清洁型能源”,它是未来最理想的能源。

可燃冰是由46个水分子将8个甲烷分子紧紧包裹而成的有孔的球状物质。

1立方厘米的可燃冰,在通常气压下,可以释放出164立方厘米的甲烷气。

其实,可燃冰早在1811年,就被人做为“海底的冰块”描述过。

然而,对它的研究起步较晚,却是1970年的事。

但自开始研究以来,一个最大的难题一直困扰着人们:在几百米深的海底的高压和低温条件下,它挺“安分”,一旦压力小了,温度高了,水分子的包围圈就会解冻,甲烷分子就会释放出来。

所以,要想开采它,就得有先进的技术。

最近,日本开采可燃冰的实验获得了成功。

开采的实验是在加拿大的西北部进行的。

试验时工作人员打了一口深度为1200米的钻井,井底一直通到可燃冰层,然后通过钻井往里面注入温水,从而使可燃冰的甲烷分子溶到温水中,之后将溶有甲烷的温水抽到地面上来,再对其进行分离,这样就可以得到甲烷了。

有关专家认为,这次开采可燃冰的试验成功,必将大大加快可燃冰进入生活中实用的前进步伐。

可燃冰可燃冰和天然气水合物是同义词,已合并。

可燃冰是天然气和水结合在一起的固体化合物,外形晶莹剔透,与冰相似。

天然气水合物是分布于深海沉积物或陆域的永久冻土中,由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质。

因其外观象冰一样而且遇火即可燃烧,所以又被称作“可燃冰”或者“固体瓦斯”和“气冰”。

科技名词定义中文名称:天然气水合物英文名称:natural gas hydrate;gas hydrate ,简称Gas Hydrate.其他名称:可燃冰定义1:天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状结晶物质。

应用学科:海洋科技(一级学科);海洋科学(二级学科);海洋地质学、海洋地球物理学、海洋地理学和河口海岸学(三级学科)定义2:分布于深海沉积物中,由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质。

应用学科:资源科技(一级学科);海洋资源学(二级学科)天然气水合物天然气水合物因其外观象冰一样而且遇火即可燃烧,所以又被称作“可燃冰”或者“固体瓦斯”和“气冰”。

它是在一定条件(合适的温度、压力、气体饱和度、水的盐度、PH值等)下由水和天然气在中高压和低温条件下混合时组成的类冰的、非化学计量的、笼形结晶化合物(碳的电负性较大,在高压下能吸引与之相近的氢原子形成氢键,构成笼状结构)。

它可用mCH4·nH2O来表示,m 代表水合物中的气体分子,n为水合指数(也就是水分子数)。

组成天然气的成分如CH4、C2H6、C3H8、C4H10等同系物以及CO2、N2、H2S等可形成单种或多种天然气水合物。

形成天然气水合物的主要气体为甲烷,对甲烷分子含量超过99%的天然气水合物通常称为甲烷水合物(Methane Hydrate)。

天然气水合物在自然界广泛分布在大陆永久冻土、岛屿的斜坡地带、活动和被动大陆边缘的隆起处、极地大陆架以及海洋和一些内陆湖的深水环境。

在标准状况下,一单位体积的气水合物分解最多可产生164单位体积的甲烷气体,因而其是一种重要的潜在未来资源。

可燃冰

可燃冰,从字表面上

看,它好像是能燃烧的“冰”,

其实并非如此。

粗看上去像

冰,但它并不是水结成的冰;

叫它“冰”,它也并不完全像

冰那样是一种无色透明的结晶体。

可燃冰不但有色,而且色彩丰富,颜色鲜艳,有红、桔红、蓝、灰等颜色。

可燃冰的形成,主要有三个条件:一要有几万年前动植物尸体释放出来的甲烷气;二要丰富的水;三要具备低温高压环境。

可燃冰是一种甲烷和水的化合物。

可燃冰蕴藏在地球高纬度的永久性冻土层中和100—300米的深海海底,尤其以蕴藏在海底的数量为多。

据能源专家推算,海底可燃冰分布的范围约占海洋总面积的10%,它的蕴藏量比全球的煤炭、石油和天然气的总和还多。

如果全部开采的话,足够人类使用3000年。

可燃冰燃烧不污染环境,不留灰烬,因此被科学家称为“21世纪能源”、“未来能源”、“清洁型能源”,它是未来最理想的能源。

可燃冰可燃冰是分布于深海沉积物中,由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质。

因其外观象冰一样而且遇火即可燃烧,所以被称作“可燃冰”或者“固体瓦斯”和“气冰”。

它是在一定条件(合适的温度、压力、气体饱和度、水的盐度、pH值等)下由水和天然气在中高压和低温条件下混合时组成的类冰的、非化学计量的、笼形结晶化合物。

它可用M nH2O来表示,M代表水合物中的气体分子,n为水合指数(也就是水分子数)。

组成天然气的成分如CH4、C2H6、C3H8、C4H10等同系物以及CO2、N2、H2S等可形成单种或多种可燃冰。

形成可燃冰的主要气体为甲烷,对甲烷分子含量超过99%的可燃冰通常称为甲烷水合物(M ethane Hydrate)。

可燃冰在自然界广泛分布在大陆、岛屿的斜坡地带、活动和被动大陆边缘的隆起处、极地大陆架以及海洋和一些内陆湖的深水环境。

在标准状况下,一单位体积的气水合物分解最多可产生164单位体积的甲烷气体,因而其是一种重要的潜在未来资源。

可燃冰是20世纪科学考察中发现的一种新的矿产资源。

它是水和天然气在高压和低温条件下混合时产生的一种固态物质,外貌极像冰雪或固体酒精,点火即可燃烧,有“可燃水”、“气冰”、“固体瓦斯”之称,被誉为21世纪具有商业开发前景的战略资源,可燃冰是一种新型高效能源,其成分与人们平时所使用的天然气成分相近,但更为纯净,开采时只需将固体的“可燃冰”升温减压就可释放出大量的甲烷气体。

可燃冰使用方便,燃烧值高,清洁无污染。

据了解,全球可燃冰的储量是现有天然气、石油储量的两倍,具有广阔的开发前景,美国、日本等国均已经在各自海域发现并开采出可燃冰,据测算,我国南海可燃冰的资源量为700亿吨油当量,约相当我国目前陆上石油、天然气资源量总数的二分之一。

传统开采方法(1) 热激发开采法 热激发开采法是直接对可燃冰层进行加热,使可燃冰层的温度超过其平衡温度,从而促使可燃冰分解为水与天然气的开采方法。

可燃冰,即天然气水合物(Natural Gas Hydrate,简称Gas Hydrate),是分布于深海沉积物中,由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质。

可燃冰由于含有大量甲烷等可燃气体,所以燃点很低,极易燃烧。

1立方米可燃冰含有200多立方米的甲烷气体。

同等条件下,可燃冰燃烧产生的能量比煤、石油、天然气要多出数十倍,而且燃烧后不产生任何残渣和废气,避免了污染问题。

形成条件:形成可燃冰有三个基本条件:温度、压力和原材料。

首先,低温。

可燃冰在0—10℃时生成,超过20℃便会分解。

海底温度一般保持在2—4℃左右;其次,高压。

可燃冰在0℃时,只需30个大气压即可生成,而以海洋的深度,3 0个大气压很容易保证,并且气压越大,水合物就越不容易分解。

最后,充足的气源。

海底的有机物沉淀,其中丰富的碳经过生物转化,可产生充足的气源。

海底的地层是多孔介质,在温度、压力、气源三者都具备的条件下,可燃冰晶体就会在介质的空隙间中生成。

储量分布主要存在于北极地区的永久冻土区和世界范围内的海底、陆坡、陆基及海沟中。

据潜在气体联合会(PGC,1981)估计,永久冻土区天然气水合物资源量为1. 4×1013—3.4×1016m3,包括海洋天然气水合物在内的资源总量为7.6×101 8m3。

但是,大多数人认为储存在天然气水合物中的碳至少有1×1013t,约是已探明的所有化石燃料(包括煤、石油和天然气)中碳含量总和的2倍。

科学家的评价结果表明,仅在海底区域,可燃冰的分布面积就达4000万平方公里,占地球海洋总面积的1/4。

2011年,世界上已发现的可燃冰分布区多达1 16处,科学家估计,海底可燃冰的储量至少够人类使用1000年。

世界上海底天然气水合物已发现的主要分布区是大西洋海域:墨西哥湾、加勒比海、南美东部陆缘、非洲西部陆缘、美国东海岸外的布莱克海台西太平洋海域:白令海、鄂霍茨克海、千岛海沟、冲绳海槽、日本海、四国海槽、日本南海海槽、苏拉威西海、新西兰北部海域东太平洋海域:中美洲海槽、加利福尼亚滨外和秘鲁海槽印度洋:阿曼海湾南极:罗斯海、威德尔海北极:巴伦支海、波弗特海大陆内:黑海、里海开采状况发达国家1810年,英国学者戴维在伦敦皇家研究院首次合成氯气水合物。

天然气水合物(Natural Gas Hydrate,简称Gas Hydrate)是分布于深海沉积物或陆域的永久冻土中,由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质。

因其外观象冰一样而且遇火即可燃烧,所以又被称作“可燃冰”或者“固体瓦斯”和“气冰”。

可燃冰是天然气分子(烷类)被包进水分子中,在海底低温与压力下结晶形成的。

形成可燃冰有三个基本条件:温度、压力和原材料。

首先,可燃冰可在0℃以上生成,但超过20℃便会分解。

而海底温度一般保持在2~4℃左右;其次,可燃冰在0℃时,只需30个大气压即可生成,而以海洋的深度,30个大气压很容易保证,并且气压越大,水合物就越不容易分解。

最后,海底的有机物沉淀,其中丰富的碳经过生物转化,可产生充足的气源。

海底的地层是多孔介质,在温度、压力、气源三者都具首先,开采可燃冰存在极大的环境污染隐患。

科学家就曾警告过,天然气水合物的大量释放可能引起全球气候变化。

因为甲烷是一种温室效应极强的气体,一旦水合物中甲烷气大量泄露,将会引起全球气候迅速变暖,灾难性地威胁人类的生存环境。

而且天然气水合物的生成和分解也有可能导致油气管道堵塞、海底滑坡和海水毒化等灾难的发生。

其次,开采可燃冰有相当高的技术难度。

目前,美、日等国和一些国际机构已经掌握了一些技术,但这些技术往往是绝密资料。

我国此番对南海可燃冰的探索,是和某荷兰公司合作进行的,对一些核心技术的研究开发仍需长时间的投入和探索。

可以说,可燃冰的开发乃至商业生产是一个投入相当巨大,且充满风险的过程。

虽然严重资源短缺已经成为制约我国经济发展的严峻问题,但是我国在对可燃冰进行开采运用之前,仍有必要进行严格的可行性研究分析,并对整体新能源战略有一个明确的规划,防止出现巨大的人力、物力的浪费,甚至是不可挽回的气候灾难。

备的条件下,可燃冰晶体就会在介质的空隙间中生成。

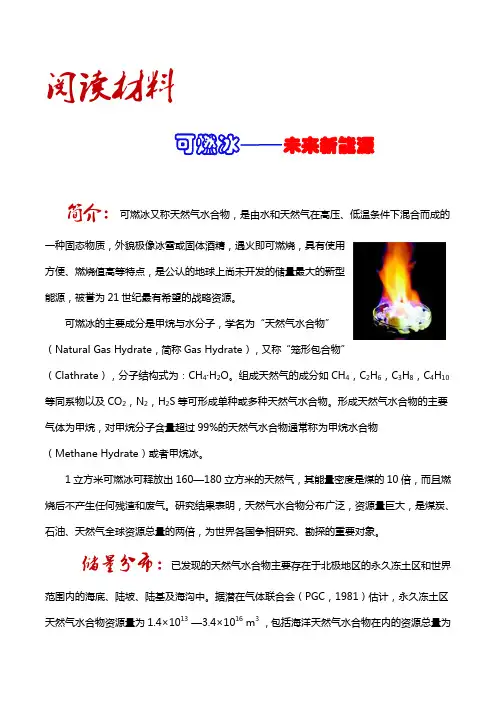

阅读材料可燃冰未来新能源简介:可燃冰又称天然气水合物,是由水和天然气在高压、低温条件下混合而成的一种固态物质,外貌极像冰雪或固体酒精,遇火即可燃烧,具有使用方便、燃烧值高等特点,是公认的地球上尚未开发的储量最大的新型能源,被誉为21世纪最有希望的战略资源。

可燃冰的主要成分是甲烷与水分子,学名为“天然气水合物”(Natural Gas Hydrate,简称Gas Hydrate),又称“笼形包合物”(Clathrate),分子结构式为:CH4·H2O。

组成天然气的成分如CH4,C2H6,C3H8,C4H10等同系物以及CO2,N2,H2S等可形成单种或多种天然气水合物。

形成天然气水合物的主要气体为甲烷,对甲烷分子含量超过99%的天然气水合物通常称为甲烷水合物(Methane Hydrate)或者甲烷冰。

1立方米可燃冰可释放出160—180立方米的天然气,其能量密度是煤的10倍,而且燃烧后不产生任何残渣和废气。

研究结果表明,天然气水合物分布广泛,资源量巨大,是煤炭、石油、天然气全球资源总量的两倍,为世界各国争相研究、勘探的重要对象。

储量分布:已发现的天然气水合物主要存在于北极地区的永久冻土区和世界范围内的海底、陆坡、陆基及海沟中。

据潜在气体联合会(PGC,1981)估计,永久冻土区天然气水合物资源量为1.4×1013—3.4×1016m3,包括海洋天然气水合物在内的资源总量为7.6×1018m3。

但是,大多数人认为储存在天然气水合物中的碳至少有1×1013t,约是已探明的所有化石燃料(包括煤、石油和天然气)中碳含量总和的2倍。

全球蕴藏的常规石油天然气资源消耗巨大,很快就会枯竭。

科学家的评价结果表明,仅在海底区域,可燃冰的分布面积就达4000万平方公里,占地球海洋总面积的1/4。

2011年,世界上已发现的可燃冰分布区多达116处,其矿层之厚、规模之大,是常规天然气田无法相比的。

常识判断八:可燃冰天然气水合物即可燃冰,是天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状结晶物质,因其外观像冰,遇火即燃,因此被称为“可燃冰”、“固体瓦斯”和“气冰”。

天然气水合物分布于深海或陆域永久冻土中,其燃烧后仅生成少量的二氧化碳和水,污染远小于煤、石油等,且储量巨大,因此被国际公认为石油等的接替能源。

可燃冰不是冰,而是一种自然存在的微观结构为笼型的化合物。

可燃冰是其俗称,其外观结构看起来像冰,且遇火即可燃烧,因此,这种天然气水合物又被称为“固体瓦斯”或“气冰”。

理化性质天然气水合物燃烧后几乎不产生任何残渣,污染比煤、石油、天然气都要小得多。

1立方米可燃冰可转化为164立方米的天然气和0.8立方米的水。

开采时只需将固体的“天然气水合物”升温减压就可释放出大量的甲烷气体。

固体状的天然气水合物往往分布于水深大于300米以上的海底沉积物或寒冷的永久冻土中。

海底天然气水合物依赖巨厚水层的压力来维持其固体状态,其分布可以从海底到海底之下1000米的范围以内,再往深处则由于地温升高其固体状态遭到破坏而难以存在。

从物理性质来看,天然气水合物的密度接近并稍低于冰的密度,剪切系数、电解常数和热传导率均低于冰。

天然气水合物的声波传播速度明显高于含气沉积物和饱和水沉积物,中子孔隙度低于饱和水沉积物,这些差别是物探方法识别天然气水合物的理论基础。

此外,天然气水合物的毛细管孔隙压力较高。

形成可燃冰有三个基本条件:温度、压力和原材料。

首先,可燃冰在0-10℃时生成,超过20℃便会分解。

海底温度一般保持在2-4℃左右;其次,可燃冰在0℃时,只需30个大气压即可生成,而以海洋的深度,30个大气压很容易保证,并且气压越大,水合物就越不容易分解。

最后,海底的有机物沉淀,其中丰富的碳经过生物转化,可产生充足的气源。

海底的地层是多孔介质,在温度、压力、气源三者都具备的条件下,可燃冰晶体就会在介质的空隙间中生成。

组成结构天然气水合物是一种白色固体物质,有强大的燃烧力,主要由水分子和烃类气体分子(主要是甲烷)组成,它是在一定条件(合适的温度、压力、气体饱和度、水的盐度、pH值等)下,由气体或挥发性液体与水相互作用过程中形成的白色固态结晶物质。

可燃冰知识点总结1. 可燃冰的成分和结构可燃冰的主要成分是甲烷、水和少量的其它气体(二氧化碳、氮气等)。

它的结构是由水分子构成的冰晶中夹杂着甲烷分子形成的复合物。

一般情况下,可燃冰的含气量在70-99%之间,甲烷含量在85-98%之间。

这种结构使得可燃冰在适当的温度和压力下可以存储大量的甲烷,并且具有很高的能量密度。

2. 可燃冰的产生可燃冰通常形成于海底的冷水环境中,是由于海床上的有机物和天然气在高压、低温条件下与水分子结合形成了冰晶。

它主要分布在亚北极地区、北极地区、中国南海、东海等地域。

可燃冰的形成需要适宜的环境条件,包括适当的压力、温度和水深等因素。

3. 可燃冰的资源潜力据估计,全球可燃冰储量约为100万亿立方米,相当于全球目前已知的天然气储量的两倍以上。

中国的南海和东海地区是世界上可燃冰储量最为丰富的地区之一,据评估中国的可燃冰资源储量约为8000亿立方米。

这些数据表明,可燃冰有着巨大的资源潜力,可以成为未来能源发展的重要补充。

4. 可燃冰的开采技术目前,对于可燃冰的开采技术尚处于探索阶段,主要有以下几种方法:- 热力法:通过向地下注入热水或蒸汽等热源,使可燃冰升温释放甲烷。

- 减压法:通过减小地下的压力使得可燃冰分解释放甲烷。

- 化学溶解法:通过向可燃冰中注入化学溶剂溶解甲烷,然后将溶液提升到地面分离出甲烷。

这些技术中,热力法和减压法是目前研究的热点,虽然存在着技术难题和环境风险,但是它们有望成为未来可燃冰开采的主要方法。

5. 可燃冰的应用前景可燃冰是一种清洁的化石能源,其主要成分甲烷燃烧产生的CO2排放量是煤炭的一半,天然气的四分之一。

因此,可燃冰在替代煤炭和天然气、降低温室气体排放等方面具有巨大的应用前景。

同时,可燃冰的开采也有望为海洋经济、能源安全、节能减排等领域带来重大的利益。

总的来说,可燃冰是一种具有巨大潜力的新能源,虽然在开采技术上仍存在着诸多挑战,但是随着技术的不断进步和资源的日益枯竭,可燃冰有望成为未来能源发展的重要补充,对于推动社会经济可持续发展和应对气候变化等挑战具有重要的意义。

能源新秀可燃冰——小冰块大能量在浩瀚的大西洋中,有一个百慕大三角。

在这个海域,自上个世纪以来,多次出现过船只和飞机神秘失踪的事件。

很多人把百慕大与UFO、金字塔、尼斯湖水怪等列为世界10大未解之谜,且关于百慕大之谜的猜测也是形形色色,有人说这是外星人,有的说这是黑洞……最近,科学家认为百慕大之谜可能与海底一种叫做可燃冰的东西相关,这种猜想更是将世人目光聚焦到了这些小小的“冰块”上。

一、可燃冰简介1.可燃冰的结构与性质可燃冰(CH4·8H2O)又称甲烷水合物,是一种冰状白色固态晶体,像石蜡遇热未融化前的样子,洁白而柔软。

水分子一般通过氢键合成多面体笼,笼中包含有客体的天然气分子。

这种笼型结构具有很强的浓缩(吸附)气体的水平,能够吸收甲烷、二氧化碳和硫化氢之类的小分子,还有的结构会形成更大的“洞穴”,足以容纳较大的碳氢化合物分子,这种结构及吸附水平致使可燃冰是其它非常规气源岩(如煤层)能量密度的10倍,是常规天然气能量密度的2~3倍。

据科学家估算,标准状况下,1立方米可燃冰中能储存多达16立方米的气态甲烷。

另外,可燃冰的燃烧值高,清洁无污染,燃烧后几乎不产生任何废弃物,并且SO2产生量比燃烧原油或煤低2个数量级。

科学家估计,海底蕴含的可燃冰储量可够人类使用100年以上。

所以,可燃冰被称为“21世纪能源”或“未来能源”。

2.可燃冰的形成与存有关于可燃冰的形成,按美国科学家的说法,它是海洋微生物和海底油气在海洋板块作用下的产物。

所以,占可燃冰总量2/3的海底可燃冰是由生活在海床下微生物构成的,那里没有氧气,一片黑暗,亿万年来,无以数计的微生物从不停歇地制造出甲烷。

另外,当海洋板块下沉时,海底油气随板块边缘喷涌而出,在接触到冰冷的海水时天然气与海水发生化学作用,日积月累,在高压低温的作用下就形成了浩瀚厚实的可燃冰,像地毯一样沉睡在海底。

所以,不难得出,可燃冰的形成需要具备三个基本条件:①温度不能太高,在0℃以上可形成,0~10℃为宜;②压力要够但不能太大,30个大气压以上即可形成;③地底要有气源。

可燃冰,即天然气水合物,分子式CH4·8H2O,密度0.9 g/cm3,由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质。

因其外观像冰一样而且遇火即可燃烧,所以又被称作“可燃冰”,可燃冰的学名为“天然气水合物”,是天然气在0℃和30个大气压的作用下结晶而成的“冰块”。

特点1:高能:“冰块”里甲烷占80%~99.9%,可直接点燃,同等条件下,可燃冰燃烧产生的能量比煤、石油要多出数十倍,1立方米可燃冰可转化为164立方米的天然气和0.8立方米的水,其甲烷能效是常规天然气的2-5倍。

特点2:储量大:全世界拥有的常规石油天然气资源,将在40年或50年后逐渐枯竭。

而科学家估计,海底可燃冰的储量够人类使用1000年。

特点3:清洁无污染:可直接点燃,燃烧后几乎不产生任何残渣,污染比煤、石油、天然气都要小得多。

开采方法:开采方案主要有三种。

第一是热激化法。

利用“可燃冰”在加温时分解的特性,使其由固态分解出甲烷蒸汽。

但此方法难处在于不好收集。

海底的多孔介质不是集中为“一片”,也不是一大块岩石,而是较为均匀地遍布着。

如何布设管道并高效收集是急于解决的问题。

方案二是减压法。

减压开采法是一种通过降低压力促使天然气水合物分解的开采方法。

但它们都面临着和热解法同样布设管道并高效收集的问题。

方案三是“置换法”。

研究证实,将CO2液化,注入1500米以下的洋面,就会生成二氧化碳水合物,它的比重比海水大,于是就会沉入海底。

如果将CO2注射入海底的甲烷水合物储层,因CO2较之甲烷易于形成水合物,因而就可能将甲烷水合物中的甲烷分子“挤走”,从而将其置换出来。

开采弊端:会导致甲烷气的大量散失,从而使大气中的温室气体含量急剧增加;“可燃冰”埋藏于海底的岩石中,不易开采和运输。

天然气水合物在给人类带来新的能源前景的同时,对人类生存环境也提出了严峻的挑战。

天然气水合物中的甲烷,其温室效应为CO2的20倍,温室效应造成的异常气候和海面上升正威胁着人类的生存。

什么是可燃冰可燃冰是天然气和水结合在一起的固体化合物,外形晶莹剔透,与冰相似。

由于含有大量甲烷等可燃气体,所以燃点很低,极易燃烧。

同等条件下,可燃冰燃烧产生的能量比煤、石油、天然气要多出数十倍,而且燃烧后不产生任何残渣和废气,避免了最让人们头疼的污染问题。

科学家们如获至宝,把可燃冰称作“属于未来的能源”。

可燃冰是一种无色透明冰状晶体,是甲烷和水所形成的一种笼型气体水合物,水分子通过氢键相互吸引构成笼,甲烷分子就存在在这种笼中,甲烷分子与水分子间通过范德瓦耳斯力相互吸引而形成笼型水合物。

它还是一种清洁的能源,燃烧几乎不会产生有害的污染物质。

据分析,l立方米可燃冰含有200多立方米的甲烷气体。

“可燃冰”外表上看它像冰霜,从微观上看其分子结构就像一个一个“笼子”,由若干水分子组成一个笼子,每个笼子里“关”一个气体分子。

目前,可燃冰主要分布在东、西太平洋和大西洋西部边缘,是一种极具发展潜力的新能源,但由于开采困难,海底可燃冰至今仍原封不动地保存在海底和永久冻土层内。

形成条件可燃冰是天然气分子(烷类)被包进水分子中,在海底低温与压力下结晶形成的。

形成可燃冰有三个基本条件:温度、压力和原材料。

首先,可燃冰可在0℃以上生成,但超过20℃便会分解。

而海底温度一般保持在2~4℃左右;其次,可燃冰在0℃时,只需30个大气压即可生成,而以海洋的深度,30个大气压很容易保证,并且气压越大,水合物就越不容易分解。

最后,海底的有机物沉淀,其中丰富的碳经过生物转化,可产生充足的气源。

海底的地层是多孔介质,在温度、压力、气源三者都具备的条件下,可燃冰晶体就会在介质的空隙间中生成。

开采方式:開採甲烷水合物並封存二氧化碳的概念示意圖。

首先在甲烷水合物賦存層上方注入二氧化碳,形成二氧化碳水合物封閉層(1);再於甲烷水合物賦存層下方注入二氧化碳,形成二氧化碳水合物(2),同時藉由形成二氧化碳水合物所放出的反應熱,促進上方甲烷水合物解離。

什么是可燃冰引言可燃冰是一种在海洋和极地沉积物中存在的天然资源,具有巨大的潜在能源价值。

它是由水合物形成的,其分子结构中包含水分子和甲烷分子。

在适当的温度和压力下,水合物会形成冰的结晶结构,其中包含了大量的甲烷气体。

因此,可燃冰也被称为冰锁甲烷或冰火。

本文将介绍可燃冰的形成原理、分布情况、开采技术以及可燃冰的潜在应用领域。

可燃冰的形成原理可燃冰的形成与环境条件密切相关。

在大多数情况下,可燃冰形成于寒冷的海底或极地地区。

它主要由甲烷分子与水分子形成的水合物构成。

在较低的温度和高压下,甲烷气体可以与水分子相结合形成水合物。

这是因为水分子可以在结晶结构中形成包围甲烷分子的笼状结构。

这种独特的结构使得甲烷分子被束缚在水合物晶体中,从而形成了可燃冰。

可燃冰的分布情况可燃冰广泛分布于世界各个海洋和极地地区。

主要的可燃冰富集带包括北冰洋、南海、东海等地。

这些区域的寒冷温度和高压条件为可燃冰的形成提供了最佳环境。

可燃冰在全球范围内的储量巨大。

据估计,全球可燃冰储量超过数万亿立方米,相当于数十亿吨石油的能源。

这使得可燃冰成为未来石油和天然气产业的重要替代能源。

可燃冰的开采技术可燃冰的开采技术是一项复杂而具有挑战性的任务。

由于可燃冰的极低温度和高压环境,开采过程中需要克服许多技术难题。

当前,主要的可燃冰开采技术包括热力钻探和压裂破碎。

热力钻探是通过向可燃冰沉积物注入高温流体来提高温度和压力,从而使水合物分解释放出甲烷气体。

压裂破碎则是利用高压水流将可燃冰沉积物进行破碎,以释放甲烷气体。

这些开采技术仍在不断改进和完善中,目前尚处于实验阶段。

未来的可燃冰开采将需要更多的科学研究和技术创新,以确保安全、高效地利用这一重要能源资源。

可燃冰的潜在应用领域可燃冰具有广泛的潜在应用领域。

首先,可燃冰可以替代传统石油和天然气成为主要的能源供应源。

由于可燃冰储量巨大,充分利用可燃冰资源可以有效减少对有限石油和天然气资源的依赖。

其次,可燃冰可以用于生产氢能源。

天然气水合物形成的气体来源主要是:存在于深部的有机质受热解作用所产生的气体并向上运移;微生物降解沉积物中有机质而产生的气体;火山作用产生的气体;大气溶解。

根据对以上条件的分析和探测,天然气水合物主要分布于高纬度陆地(冻土带)和海底。

据统计,90%海域均含有天然气水合物,分布于各大洋边缘海域的陆坡、陆隆以及盆地与部分内陆海,在特殊环境中,则可以在海底表面富集。

这些区域沉积物发育,有机质丰富,烃类气体(甲烷)来源充足,为形成天然气水合物提供有利条件。

天然气水合物中包含的天然气气体量取决于以下因素:水合物储层厚度、分布面积以及水合物饱和度、孔隙度与水合指数可燃冰实质上是一种水包气的笼状物,但其中的水不像普通冰呈六方晶体,而是构成了鸟笼状的立方体的笼架。

在笼架的中心,有足够的空间,可容纳天然气的分子,在水合物中,水的分子呈三维鸟笼状网形结构。

甲烷等烃类分子被捕集到网状水分子间形成气水合物。

天然气水合物的水分子与烃类分子之间无化合键或离子键连接,因此极易分解或分离。

除甲烷外,生成天然气水合物的气体还有乙烷、丙烷、丁烷、CO2、H2S等常见的天然气组分。

只有细小的分子才能形成水合物,大于丁烷分子的气体分子一般不会形成水合物。

目前,全球天然气水合物分布明显呈现受地理格局控制的特点。

主要存在于世界范围内的沟盆体系、陆坡体系、边缘海盆陆缘,尤其是与泥火山、热水活动、盐泥底辟及大型断裂构造有关的深海盆地中; 另外还包括扩张盆地和北极地区的永久冻土区,大西洋的85%、太平洋的95% 和印度洋的96% 的地区中也含有天然气水合物,并且主要分布于海平面下200 ~600 m 的深度内。

我国分布在南海海域、东海海域、青藏高原冻土带以及东北冻土带,据粗略估算,其资源量分别约为64.97×10¹²m³、3.38×10¹²m³、12.5×10¹²m³和2.8×10¹²m³。

其中,南海北部陆坡的可燃冰资源量达185 亿吨油当量。

(1)热激发法。

这种方法的原理是通过提高水合物层温度来打破水合物稳定存在条件,采用各种加热方式加热水合物储层,达到水合物层温度高于平衡温度的目的,以使水合物分解。

即只要能使水合物层温度上升至分解水合物的方法均称为热激发法。

主要手段:向水合物层泵入热(盐)水、蒸汽等热流体,研究显示:若水合物层厚度为7.5cm,孔隙度至少为15%时,注入温度67℃与122℃之间的热流体,是具有一定经济可行性的。

采用钻柱加热器、火驱法直接加热或利用井下加热装置技术即用电磁、微波直接加热,通过试验说明电磁加热法是比较有效的开采方法,其中微波加热在电磁加热法中效果最好,此方法适用于不同地质条件下的不同类型水合物资源。

(2)降压法。

这种方法的原理是通过降低水合物层压力来打破水合物稳定存在条件,从而达到促使水合物分解的目的。

具体手段通常是通过降低水合物层下的游离气聚集层的压力,当游离气层压力小于相(LW-H-V)平衡值时,使与游离气接触的水合物不稳定而分解。

水合物分解为吸热过程,因此储层温度会逐渐降低,出现热力梯度,周围环境热量会以热传导方式传到水合物分解交界面处,维持水合物分解的继续,至气体满足该低温条件下的压力平衡,因此,采用降压法需要有一定的热力梯度,以便继续进行水合物的分解。

降压法开采水合物过程没有热量消耗,成本较低,可行性较高,是首选的开采方法,可实现大面积的开采,特别适用于开采存在下伏游离气层的水合物藏,是一种最有应用前景的天然气水合物开采技术。

(3)注化学试剂法。

注入化学试剂法开采水合物原理是基于某些化学试剂,如甲醇、乙二醇、乙醇、丙三醇、盐水、氯化钙等试剂,可降低水合物的冻结点的性质,通过添加这些化学剂来阻止水合物晶核的形成,或打破晶核形成的物理化学平衡条件,从而造成部分天然气水合物的分解而达到采气目的。

具体方法是将少量上述动态抑制剂和防聚剂(一般浓度低于1%)注入井内,引起水合物的熔融和分解,水合物的分解率是抑制剂注射率的函数。

该方法原理简单,使用方便,初始输入的能量较低。

(4)CO2置换法。

其原理是在某一特定温度条件下,CO2水合物保持稳定需要的压力比天然气水合物低,即在一定压力范围内CO2水合物较易形成并保持稳定,而甲烷水合物则会分解。

主要手段是向天然气水合物储层通入CO2气体,则利用二氧化碳水合物生成释放的热量来引起天然气水合物分解,这种方法既置换出甲烷气体,又将大气中的CO2以CO2水合物方式封存在海底,不但减少了大气中CO2的浓度,而且稳固海底。

但该方法目前主要处于实验探索阶段,一些实验已证实了上述方法的可行性。

压裂工艺可改善热水的注入率,但由于连通效应会产生较低的传质效率,从而降低传热效率和水合物开采效率。

添加化学剂法的开发方案能主动有效地改变水合物储集层的平衡条件,人为控制分解水合物矿层的速度,但该方案的主要缺陷是化学试剂费用昂贵,开采速度缓慢,回采气体比较困难,还会带来一些环境污染问题,不宜用于开采海洋天然气水合物矿藏。

因此,目前对这种方法的研究相对较少。

初步的经济效益评估结果表明,从水合物矿藏中产出同样多的天然气体,热激发法比降压法的成本要高得多,而注入化学剂法的成本费用则更高。

CO2置换法和固体(混合)开采法的技术思路很有建设性意义,已引起了国际社会的广泛关注,尤其是CO2置换法能帮助减排工农业生产和日常生活中产生的CO2温室气体,顺应了当前全球气候变化热门话题,是目前非常热门的一种开发技术方案。

但目前上述二种方法主要限于实验模拟阶段,还没有开展深入实践研究,尚缺乏商业试验开采的经验数据。

1. 资金需求巨大,企业进入门槛高。

可燃冰这类新兴、能源型产业的发展技术难度大、投资高、耗时长、回收成本大,企业要前期投入大量人力、物力和财力,这些都不在一般企业能够承受的范围内。

目前只有几家大型国有企业进行投资。

2. 开采技术尚不成熟。

开采技术层面尚未找到一个适合中国现状的高效率、低风险方法。

目前,开采技术都是以“破冰”思路为主,破坏可燃冰的结晶,收集产生的气体。

因此,气体的集和运输就成为重中之重,避免出现大面积泄漏就成为必须要面对的问题。

而另一种思路是将“冰块”整个从海底取出,然后在海面进行可控分解,这种思路需要固体开采和固体运输的技术支持,有待验证,都处于前期实验阶段。

3. 环境影响难以预料。

1 单位可燃冰分解可产生168 单位的甲烷气体。

甲烷气体的温室效应是二氧化碳的21 倍。

一旦可燃冰大量开采,在开采过程中势必会排放出甲烷气体,届时将加剧全球温室效应,促使极地、海水、地层温度升高,有可能造成可燃冰自动分解,形成恶性循环。

同时,海底可燃冰的分解会导致海洋斜坡稳定性降低,增加海底滑坡的可能性,破坏海洋中的生态平衡。