白血病流行病学

- 格式:ppt

- 大小:967.00 KB

- 文档页数:44

D O I:10.3969/J.I SSN.1671-6027.2023.06.066A L是由A LV引起的一种致瘤性疾病,可引起家禽产能下降和生长迟缓。

此外,A LV还会导致严重的免疫抑制,增加对其他微生物感染的易感性,以及接种其他疾病疫苗遭遇失败的风险,会对家禽养殖业造成巨大经济损失。

A LV主要通过感染胚胎垂直传播,也可通过接触感染鸡或污染物水平传播。

到目前为止,没有有效的疫苗和药物来预防或控制A L。

因此,在临床上,最有效方法是区分和根除鸡群中的A LV感染个体。

1病原学A LV是逆转录病毒科α病毒属的单股正链R N A病毒,其基因组长度约7.2kb。

A LV基因组的前病毒D N A排列为5’LTR-l eader-gag-pol-env-3’LTR。

LTR是非结构基因,gag、pol和env是结构基因,gag和pol基因在病毒传播过程中相对保守,而env基因变异较大。

gag基因编码病毒的结构蛋白,其中包括核心蛋白(p27)和外壳蛋白(p19),这些蛋白质是组成病毒粒子的关键成分,p27与病毒R N A 相结合形成病毒粒子的核心,是一种高度保守的核心蛋白,分子量约为27kD a,具有高度的特异性和敏感性,是A L诊断的常用蛋白之一。

但是p27蛋白检测不能区分不同亚型的A LV。

p19则构成了病毒粒子的外壳,帮助病毒粒子组装和稳定,以便病毒能够进入宿主细胞并进行复制。

pol编码逆转录酶和整合酶;env编码gp37跨膜蛋白和gp85表面蛋白,其主要作用是介导病毒与宿主细胞的结合和进入,表面糖蛋白由两个亚基组成,gp85和gp37。

gp85蛋白是A LV外壳蛋白的主要成分,它位于病毒粒子表面并能够与宿主细胞受体结合,介导病毒进入宿主细胞。

gp85蛋白的N端部分包含了一个高度可变的区域,称为决定性病毒特异性抗原(vi r al s peci f i c ant i gen det er m i nant s,V SA s),这个区域决定了不同亚型之间的抗原差异。

血液科疾病的流行病学特点分析在医学领域中,血液科疾病被认为是一类高度复杂的疾病,其发生率和流行病学特点对公共卫生和临床医学都有着重要的影响。

本文将对血液科疾病的流行病学特点进行详细分析,并探讨与之相关的预防和治疗策略。

一、血液科疾病的分类和流行病学特点血液科疾病主要包括贫血症、出血性疾病、淋巴瘤、骨髓增生异常综合症等多种类型。

这些疾病在世界范围内都具有一定的发病率,其中某些类型的疾病在特定地区的患病率更为显著。

根据流行病学的研究数据,血液科疾病的一般特点如下:1. 年龄分布:血液科疾病的发病年龄呈现多样化的倾向。

某些疾病在儿童和青少年阶段更为常见,例如白血病。

而贫血症和出血性疾病则更多发生在中老年人群中。

2. 性别差异:在血液科疾病中,部分疾病存在明显的性别差异。

比如,淋巴瘤在男性中的发病率高于女性,而贫血症则相反。

3. 地理分布:血液科疾病的地理分布也具有一定的特点。

某些疾病在特定地区的流行率远高于其他地区,可能与该地区的环境、饮食习惯或遗传因素等有关。

4. 遗传因素:血液科疾病往往与遗传因素密切相关。

家族史阳性的患者更容易患上血液科疾病,这可能与家族基因遗传有关。

5. 环境因素:环境因素也是血液科疾病流行的重要原因之一。

包括某些化学物质、辐射、病毒感染等都可能导致血液科疾病的发生。

二、预防和控制策略为了降低血液科疾病的发病率和提高患者的生活质量,以下是一些预防和控制策略的建议:1. 健康教育:加强公众对血液科疾病的认识和了解,宣传相关预防知识,提倡健康生活方式,减少疾病的发生。

2. 疫苗接种:对于某些血液科疾病,如某些类型的淋巴瘤,研发和使用疫苗可有效预防疾病的发生。

3. 定期体检:定期进行血液科疾病相关指标的检查,及早发现潜在疾病,有针对性地进行干预和治疗。

4. 环境保护:减少接触致病因素,如避免接触有毒化学物质、控制辐射等,从环境层面减少疾病发生的可能性。

5. 遗传咨询:建立血液科疾病的遗传咨询机制,帮助家族史阳性的患者了解风险,提供合适的遗传咨询和筛查服务。

血液科疾病的流行病学调查与分析在医学领域中,疾病的流行病学调查与分析是对疾病的发生、传播和控制进行全面研究的重要手段。

针对血液科疾病,流行病学调查与分析同样发挥着关键的作用。

本文将通过对血液科疾病的流行病学调查与分析,深入探讨其发病原因、传播方式以及可能的防治措施,以期对该类疾病的防控工作提供参考依据。

一、血液科疾病的概述血液科疾病,即影响人体血液系统的各类疾病,包括白血病、贫血、血小板减少症等。

这些疾病在全球范围内都呈现出不同程度的流行趋势,给人类健康带来了严重的威胁。

二、血液科疾病的发病原因1. 遗传因素:一些血液科疾病具有明显的遗传倾向,如先天性血友病和遗传性贫血等。

通过家系调查和基因检测的方法,可以更好地了解这些疾病的传播规律。

2. 环境因素:环境中的某些因素,如长期接触有毒物质、电离辐射等,都可能导致血液科疾病的发生。

通过对环境污染的监测以及暴露史的调查,可以初步判断环境因素对疾病发生的影响。

3. 免疫系统异常:免疫系统的异常功能会导致体内发生异常的免疫反应,从而引发一系列的血液科疾病。

通过深入研究免疫系统的特点以及影响免疫功能的因素,可以更好地预防和控制此类疾病。

三、血液科疾病的传播方式1. 血液传播:一些疾病,如乙型肝炎、艾滋病等,可以通过血液传播。

这种传播方式主要是因为血液中存在病毒、细菌或寄生虫等病原体。

通过研究病毒的传播途径和感染机制,可以采取有效的预防措施,降低感染率。

2. 空气传播:血液科疾病中的一部分疾病,如白血病,可以通过空气中的病原体传播。

这种传播方式常见于密集的人群中,如学校、医院等场所。

通过研究病原体的气溶胶化特点和传播机制,可以控制和阻断疾病的传播。

3. 接触传播:血液科疾病还可通过直接接触或近距离接触传播,如通过伤口、性接触等途径。

通过加强个人卫生意识,采取有效的个人防护措施,可以降低接触传播的风险。

四、血液科疾病的防治措施1. 疫苗接种:对于一些可预防的血液科疾病,如乙型肝炎、流感等,及时接种相应的疫苗可以有效预防疾病的发生和传播。

一类白血病的总称一类白血病的总称简介:AML:acute myelocytic leukemia 即急性髓细胞白血病,是一类白血病的总称,临床中急性骨髓系白血病可分为M0~M7一共8种。

详细描述:1、流行病学:AML的年发生率约是每10万人中有2.3人,男性比女性略多,而且年纪越大发生的机会越高,大于65岁的人得到AML的机会约为小于65岁的人之10倍。

过去这20年来,其发生率并没有太大的改变。

2、病因:目前还没有找到真正的致病因,但一般认为遗传、辐射、化学物质(如苯)、药物及其他职业上的暴露(如浓烟、颜料、杀虫剂等)可能与AML的发生有关。

3、分类及诊断标准⑴、M1 急性髓细胞白血病未成熟型1.血象:贫血显著,外周血可见幼红细胞,白细胞总数升高。

血片中以原始粒细胞为主,少数患者可无或极少幼稚粒细胞出现。

血小板中度到重度减少。

2.骨髓象:骨髓增生极度活跃或明显活跃,少数病例可增生活跃甚至减低。

骨髓中原始粒细胞大于90%(NEC),白血病细胞内可见Auer小体,幼红细胞及巨核细胞明显减少,淋巴细胞也减少。

3.细胞化学染色:POX染色至少有3%原粒细胞POX阳性。

⑵、M2 急性髓细胞白血病部分成熟型1.血象:贫血显著,白细胞中度升高和M1相似,以原始粒细胞及早幼粒细胞为主。

血小板中度到重度减少。

2.骨髓象:骨髓增生极度活跃或明显活跃,骨髓中原始粒细胞占30%~89%(非红系),早幼粒、中幼粒和成熟粒细胞大于10%,白血病细胞内可见Auer小体,幼红细胞及巨核细胞明显减少,此型白血病细胞的特征是形态变异及核质发育不平衡。

3.细胞化学染色(1)P0X与SB染色:均呈阳性反应。

(2)PAS染色:原粒呈阴性反应,早幼粒细胞为弱阳性反应。

(3)中性粒细胞碱性磷酸酶(NAP):成熟中性粒细胞的NAP活性明显降低,甚至消失。

(4)特异性和非特异性酯酶染色:氯醋酸AS-D萘酚酯酶染色呈阳性反应。

醋酸AS-D萘酚酯酶染色(AS-D-NAE)可呈阳性反应,但强度较弱,且不被氟化钠抑制。

刘伟彬/内蒙古锡林郭勒盟阿巴嘎旗吉尔嘎郎图苏木综合保障和技术推广中心 011499摘 要:血病的病原,由于牛白血病病毒感染牛群。

在牛白血病的防控工作中,了解牛白血病的流行情况分析该病的流行特点,从而针对性的提供防控,因此牛白血病的流行病学是牛白血。

临床诊断以及实验室的检测是牛白血病疾病确诊、流行病学调查。

本的诊断方法进行综述,为牛白血病的诊断和防控工作提供参考。

牛白血病;牛白血病病毒;流行病学;诊断方法牛白血病病毒是牛地方流行性白血病(又称牛白血病)的病原,是制约我国乃至全世界牛品种选育和牛养殖经济健康持续发展的重要影响病原体之一。

牛白血病在世界大部分国家的牛群中均有存在,在我国北京、上海、新疆等省市也报道过牛白血病病例存在。

牛白血病病毒感染可导致多种临床结果,大多数牛白血病病毒感染的牛是病毒的无症状携带动物,既没有任何临床症状,也没有任何血液淋巴细胞生化变化。

大量研究报道表明牛白血病病毒感染但临床上表现正常的牛可能表现出一定程度的免疫失调、牛奶产量减少、传染病高发和生殖效率低下从而导致经济损失。

大约1/3的受感染牛会出现未转化B淋巴细胞的良性非恶性增殖形式,称为持续性淋巴细胞增多症。

不到5%的受感染牛在相对较长的潜伏期后发展为恶性 B 细胞淋巴瘤,这种恶性 B 细胞淋巴瘤主要在4~5岁以上的牛中检测到,恶性肿瘤会导致脾脏破裂和淋巴结显着增大,这些病变可在皮肤下见的。

牛白血病的肿瘤细胞可以渗透到胃、心脏、肠和子宫等器官,从而导致牛白血病的临床症状多种多样,主要常见症状包括消化障碍、病牛体重减轻、产奶量减少等。

1 牛白血病的流行病学牛白血病病毒可感染多种反刍动物,但主要的易感宿主和产生经济损失的动物为牛,包括奶牛、肉牛和牦牛,但相对比,奶牛受牛白血病病毒的影响更大。

牛白血病可在各日龄的牛中出现,但以低日龄牛的易感性和临床症状程度更为严重。

目前,无人感染牛白血病病毒发病的有力证据。

牛白血病病毒可通过水平和垂直两种传播途径在牛群中传播,对于犊牛来说,两种途径均可感染,一方面犊牛可通过带毒牛垂直感染牛白血病病毒,另一方面,犊牛也可通过带有牛白血病的牛乳、呼吸道吸入病毒或直接接触带毒牛水平感染。

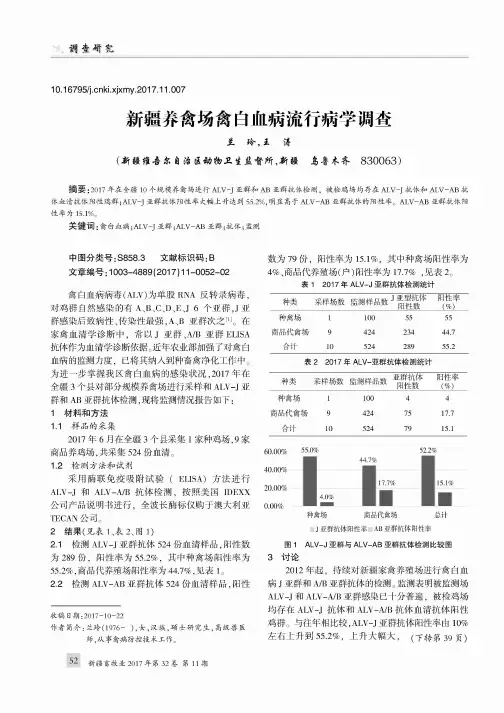

調查蹲%10.16795/ki.xjxmy.2017.11.007新疆养禽场禽白血病流行病学调查兰玲,王涛(新疆维吾尔自治区动物卫生监督所,新疆乌鲁木齐830063)摘要 :2017年在全疆10个规模养禽场进行ALV-J亚群和AB亚群抗体检测,被检鸡场均存在ALV-J抗体和ALV-AB抗体血清抗体阳性鸡群;ALV-J亚群抗体阳性率大幅上升达到55.2%,明显高于ALV-AB亚群抗体的阳性率。

ALV-AB亚群抗体阳性率为15.1%遥关键词 :禽白血病;ALV-J亚群;ALV-AB亚群;抗体;监测中图分类号:S858.3 文献标识码:B文章编号:1003-4889 (2017)11-0052-02禽白血病病毒(ALV)为单股RNA反转录病毒,对鸡群自然感染的有A、B、C、D、E、J 6个亚群,J亚 群感染后致病性、传染性最强,A、B亚群次之咱1]。

在 家禽血清学诊断中,常以J亚群、A/B亚群ELISA 抗体作为血清学诊断依据。

近年农业部加强了对禽白 血病的监测力度,已将其纳入到种畜禽净化工作中。

为进一步掌握我区禽白血病的感染状况,2017年在 全疆3个县对部分规模养禽场进行采样和ALV-J亚 群和AB亚群抗体检测,现将监测情况报告如下:1材料和方法1.1样品的采集2017年6月在全疆3个县采集1家种鸡场,9家 商品养鸡场,共采集524份血清。

1.2检测方法和试剂采用酶联免疫吸附试验(ELISA)方法进行 ALV-J和ALV-A/B抗体检测,按照美国IDEXX公司产品说明书进行,全波长酶标仪购于澳大利亚 TECAN公司。

2结果(见表1、表2、图1)2.1检测ALV-J亚群抗体524份血清样品,阳性数 为289份,阳性率为55.2%,其中种禽场阳性率为 55.2%,商品代养殖场阳性率为44.7%,见表1。

2.2检测ALV-AB亚群抗体524份血清样品,阳性收稿日期院2017-10-22作者简介:兰玲(1976-),女,汉族,硕士研究生,高级兽医师,从事禽病防控技术工作。

中国白血病发病和死亡资料分析白血病是一种常见的血液系统恶性肿瘤,中国也不例外。

本文将分析中国白血病的发病和死亡情况,探讨其原因并提出预防措施。

近年来,中国白血病的发病率和死亡率呈现出明显的上升趋势。

根据国家癌症中心的数据,白血病在中国的发病率约为3/10万,每年约有5万人新诊断为白血病,其中儿童和青壮年人群最为易感。

与此同时,白血病死亡率也较高,约为5/10万,每年约有5万人死于白血病。

白血病的发病原因多样,包括遗传、环境、生活习惯等因素。

在中国,白血病发病的主要原因包括遗传因素、免疫功能异常、病毒感染、化学物质接触等。

例如,家族遗传因素是白血病发病的重要原因之一,一些遗传性疾病如范科尼综合征、唐氏综合征等也容易并发白血病。

白血病死亡率高的原因主要是由于该病病程短、进展快,同时缺乏有效的治疗手段。

目前,白血病的治疗主要包括化学药物治疗、放疗、免疫治疗等,但是这些治疗手段的疗效有限,且易复发。

另外,白血病患者往往因为感染、出血、器官衰竭等并发症而导致死亡。

虽然白血病发病率和死亡率较高,但是通过科学预防和积极治疗,仍然可以控制其危害。

以下是一些建议的预防措施:加强环境监测和治理,减少有害化学物质的接触。

重视遗传因素对白血病发病的影响,加强遗传咨询和筛查。

倡导健康的生活方式,如合理饮食、适量运动、保持心情愉悦等。

推广白血病的早期筛查和诊断,提高患者的生存率。

中国白血病的发病率和死亡率较高,对公众健康造成了严重威胁。

通过深入了解白血病的发病和死亡原因,我们可以采取有针对性的预防措施,降低白血病的发生率和死亡率。

医生和科研人员还应继续研究和探索新的治疗手段和方法,提高白血病的治疗效果。

希望通过大家的共同努力,为中国白血病的预防和治疗做出更大的贡献。

肿瘤登记制度是全球范围内广泛实行的公共卫生监测制度,对于肿瘤发病和死亡情况的了解至关重要。

中国作为世界上人口最多的国家,实施肿瘤登记制度的意义更加重大。

本文分析了中国肿瘤登记地区肿瘤发病和死亡资料,以期为深入了解中国肿瘤现状提供科学依据。

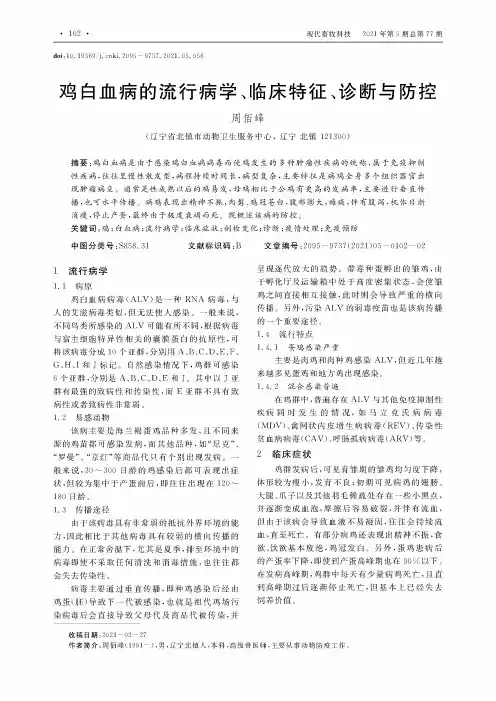

doi:10.19369/ki.2095—9737.2021.05.056鸡白血病的流行病学、临床特征、诊断与防控周佰峰(辽宁省北镇市动物卫生服务中心,辽宁北镇121300)摘要:鸡白血病是由于感染鸡白血病病毒而使鸡发生的多种肿瘤性疾病的统称,属于免疫抑制性疾病,往往呈慢性散发型,病程持续时间长,病型复杂,主要特征是病鸡全身多个组织器官出现肿瘤病变%通常是性成熟以后的鸡易发,母鸡相比于公鸡有更高的发病率,主要进行垂直传播,也可水平传播。

病鸡表现出精神不振,肉髯、鸡冠苍白,腹部膨大,瘫痪,伴有腹泻,机体日渐消瘦,停止产蛋,最终由于极度衰竭而死。

现概述该病的防控。

关键词:鸡;白血病;流行病学;临床症状;剖检变化;诊断;疫情处理;免疫预防中图分类号:S85&31文献标识码:B1流行病学1.1病原鸡白血病病毒(ALV)是一种RNA病毒,与人的艾滋病毒类似,但无法使人感染。

一般来说,不同鸟类所感染的ALV可能有所不同,根据病毒与宿主细胞特异性相关的囊膜蛋白的抗原性,可将该病毒分成10个亚群,分别用A、B、C、D、E、F、G、H、I和J标记%自然感染情况下,鸡群可感染6个亚群,分别是A、B、C、D、E和J。

其中以J亚群有最强的致病性和传染性,而E亚群不具有致病性或者致病性非常弱%12动物该病主要是海兰褐蛋鸡品种多发,且不同来源的鸡苗都可感染发病,而其他品种,如“尼克”、“罗曼”、“京红”等商品代只有个别出现发病%—般来说,30〜300日龄的鸡感染后都可表现出症状,但较为集中于产蛋前后,即往往出现在120〜180日龄%1.3传播途径由于该病毒具有非常弱的抵抗外界环境的能力,因此相比于其他病毒具有较弱的横向传播的能力%在正常舍温下,尤其是夏季,排至环境中的病毒即使不采取任何清洗和消毒措施,也往往都会失去传染性%病毒主要通过垂直传播,即种鸡感染后经由鸡蛋(胚)导致下一代被感染,也就是祖代鸡场污染病毒后会直接导致父母代及商品代被传染,并文章编号2095—9737(2021)05—0102—02呈现逐代放大的趋势。

白血病的流行病学调查与预防措施研究白血病是一种常见的恶性血液病,其流行病学调查和预防措施的研究对于保障公众健康具有重要意义。

本文将从流行病学调查的目的和方法入手,探讨白血病的预防措施。

一、流行病学调查流行病学调查是对疾病发生、传播的规律性和趋势性研究。

它可以帮助我们了解白血病的病因、发病机制以及影响其流行的因素。

1.1 目的流行病学调查的主要目的是检测和描述疾病的分布及其与个体、环境因素之间的关系。

对于白血病而言,流行病学调查有助于确定其高发地区、高发人群,并提供基本数据以支持后续的预防措施制定。

1.2 方法白血病的流行病学调查通常涉及以下几个方面:1.2.1 疫学调查通过收集患者的详细病史和危险因素信息,以及相关环境、生活方式等数据,进行案例-对照或队列研究。

这些数据有助于揭示白血病的发病原因和风险因素。

1.2.2 疫情监测通过全面监测患者的发病情况、病例分布以及发生变化的趋势,及时发现和报告疫情。

这种实时监测有助于控制和预防白血病的扩散。

1.2.3 群体调查选择某特定人群(如工业工人、农民等)进行流行病学调查,以了解其白血病发病率和危险因素。

这有助于针对性地制定预防策略。

二、白血病的预防措施基于流行病学调查的结果,我们可以制定一系列有效的预防措施,以降低白血病的发病率和死亡率,从而保护公众健康。

2.1 环境预防2.1.1 防控化学物质暴露加强工作场所对于有害化学物质的管理和控制,减少白血病患者的职业暴露。

同时,加强对化学品使用的监管,确保其不对环境和人体健康产生威胁。

2.1.2 空气和水质监测定期监测和评估环境中的有害气体和水源的质量,及时发现和处理污染问题。

这有助于减少对公众健康的潜在威胁。

2.2 个体预防2.2.1 提高健康意识加强对白血病症状、病因以及预防措施的宣传,提高公众的健康意识。

养成良好的生活习惯,如合理膳食、适量运动等,有助于预防白血病。

2.2.2 预防感染加强对传染病的防控,注重个人卫生,保持良好的卫生习惯。

白血病流行病学的分析概述:鸡是本群所有病毒的自然宿主。

Rous赘瘤病毒(RSV)具有广泛的宿主范围,能引起鸡、雉、鸭、鸽、日本鹌鹑、火鸡和岩鹧鸪肿瘤,而赘瘤病毒的有些毒株也可引起哺乳动物(如猴)的肿瘤。

不同品种或品系的鸡对病毒感染和肿瘤发生的抵抗力差异很大。

外源性LL病毒的传播方式有两种:经蛋由母鸡垂直传播给后代,以及直接或间接接触的水平传播。

垂直传播在流行病学上十分重要,它为世代间的持续感染提供了一条途径。

多数鸡通过与先天性感染的鸡密切接触而受到水平感染。

由于病毒不耐热,在外界存活时间很短,故感染不容易经间接接触传播。

成年鸡感染LL病毒后,有4种不同情况:无病毒血症,无抗体(V-A-);无病毒血症,有抗体(V-A);有病毒血症,有抗体(V A);有病毒血症,无抗体(V A-)。

先天感染的鸡胚对病毒可产生免疫耐受,出壳后成V A-感染类型,并将终生带毒,其血液和组织含毒量很高,因禽白血病死亡的可能性增加。

到成年时,鸡群的产蛋量下降,很容易把病毒传给子代,子代鸡群中病毒感染率增加。

先天感染主要与母鸡向蛋白排毒和泄殖腔存在病毒有关。

老龄感染鸡的唾液和粪便中也存在传染性病毒,是水平感染的重要传染源。

母鸡感染病毒后,在输卵管膨大部含有大量病毒,但卵巢感染可能并不重要。

感染胚胎的胰腺积聚大量病毒,并可从刚出壳雏鸡的粪便中排出,有很强的传染性,通常,只有少许的白血病病毒感染鸡发生LL,其他鸡成为带毒鸡和排毒鸡。

病毒血症免疫耐受的V A-鸡死于LL的数目比V-A鸡高出几倍。

出壳后最初几周感染病毒,LL发病率高;随感染时间的后移,LL发病率迅速下降。

内源性病毒通常通过公鸡和母鸡的生殖细胞遗传传递,大多数有遗传缺陷,不产生传染性病毒粒子,只有少数无缺陷内源性病毒可在胚胎或幼雏内以感染性类型表达,具有与外源性病毒相类似的方式传播。

内源性病毒致瘤性很弱或无致瘤性,但可干扰鸡对外源性白血病病毒的感染的应答。

由传染性囊病病毒引起的免疫抑制可增加LL病毒的排毒率。

血液科疾病的流行病学研究进展血液科疾病是指那些影响血液及其相关器官功能的疾病,包括但不限于各类贫血、白血病、淋巴瘤、血友病等。

这些疾病对患者的身体健康和生活质量造成了严重的威胁,因此对其进行流行病学研究具有重要的意义。

本文将对血液科疾病的流行病学研究进展进行综述。

一、贫血的流行病学研究进展贫血是一种常见疾病,其发病率受到多种因素的影响。

目前,研究者主要关注营养缺乏、遗传因素、疾病感染等因素对贫血的影响。

研究发现,缺铁性贫血在全球范围内最为常见,尤其是发展中国家。

因此,一些发展中国家已经采取了相应的措施,如加强贫血预防和治疗,以降低贫血的流行水平。

二、白血病的流行病学研究进展白血病是一类造血系统恶性肿瘤,其发病机制尚未完全明确。

现有研究发现,白血病的发病率在不同地区和种族之间存在差异,且与环境因素密切相关。

其中,电离辐射、化学物质接触、染色体异常、遗传基因突变等都被认为是白血病的重要发病因素。

随着流行病学研究的深入,人们对白血病的预防和治疗也有了更深入的认识。

三、淋巴瘤的流行病学研究进展淋巴瘤是一类起源于淋巴组织的肿瘤,包括霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤两大类。

近年来,淋巴瘤的发病率呈上升趋势,且有显著的地区差异。

流行病学研究表明,淋巴瘤的发病与感染性疾病、免疫系统异常、环境污染等因素密切相关。

此外,基因组学研究也为淋巴瘤的预后评估及个体化治疗提供了重要依据。

四、血友病的流行病学研究进展血友病是一种常见的遗传性出血性疾病,其主要特征是凝血因子缺乏或功能异常。

过去几十年来,随着血友病的分子病理学和流行病学研究的深入,人们对血友病的预防和治疗有了显著的进展。

特别是通过基因诊断技术,能够提前发现携带血友病基因的个体,并进行相关的治疗干预,有效预防血友病的发生。

在血液科疾病的流行病学研究中,还存在一些挑战和亟待解决的问题。

首先,各类血液科疾病的病因尚未完全明确,对其发病机制的研究仍有待加强。

其次,不同地区和人群之间的流行病学特征存在差异,因此需要建立更全面、精确的流行病学数据库进行比较分析。

急性白血病是儿童时期发病率最高的恶性肿瘤,我国每年至少有15000个新发病例。

其中急性淋巴细胞性白血病(acute lymphoblastic leukemia,ALL)约占70%,急性髓系白血病(acute myeloid leukemia,AML)约占25%。

在儿童和青年的恶性肿瘤中白血病死亡率居首位。

近年来联合化疗明显改善了儿童ALL的预后,但仍有20%~30%的高危患儿缺乏有效干预手段,而AML治疗效果更逊色于ALL。

治疗失败的原因,主要是常规化疗选择性差,毒副作用大,还有白血病细胞的化疗耐药及复发等问题。

--《唐永民,浙江大学博士论文-2011年》白血病是儿童期恶性肿瘤的最常见的形式,其发病率可达4/10万,占15岁以下儿童肿瘤患者的30%。

在儿童白血病中,急性淋巴细胞白血病(ALL)占78%,且在发达国家,儿童 ALL 发病年龄高峰为2-5岁。

研究发现,儿童 ALL 的总发病率在不同的国家和地区差异很大, 可相差10倍,即在包括美国在内的发达国家发病率明显高于其他发展中国家,认为与工业化相关的环境因素可能是发病率不同的原因,种族因素和诊断方法可能也有部分影响。

由于引起儿童 ALL 的染色体易位和融合基因可在出生时即被检出(产前因素),因此认为发生临床白血病与否于产后的事件有关,即不同国家白血病发生率的不同取决于环境危险因素,而妊娠前、出生前、出生后阶段的环境危险因素均可能是关键的发病环节。

所以最新的观点认为,儿童ALL的发病是由产前的原发性事件和产后继发性事件共同作用的结果。

--《第11次中国实验血液学会议论文汇编,2007年》急性白血病是造血系统的恶性疾病,在我国小儿恶性肿瘤中以白血病的发病率最高。

15岁以下小儿白血病的发病率为2.73/10万,西方国家小儿白血病的发病率为3~4/10万。

儿童急性淋巴细胞白血病(ALL)在儿童白血病中占75%之多,随着科学的进步,儿童ALL 的缓解率大大提高,国外ALL儿童缓解率可达95%以上,5年无病生存率(disease-free survival,DFS)可达80%,部分患儿可获得长期生存,国内ALL的缓解率也已达90%,5年DFS达76%,但是仍有部分ALL患儿复发。

血液科疾病流行病学调查近年来,血液科疾病在全球范围内呈现出不容忽视的流行趋势。

为了深入了解这些疾病的流行状况,以便采取相应的预防和治疗措施,我们进行了一项针对血液科疾病的流行病学调查。

本文将详细介绍此次调查的目的、方法和结果,以及对未来预防和治疗的启示。

一、调查目的该调查的目的是了解血液科疾病的发病率、流行趋势和相关风险因素。

通过收集大量病例数据和调查结果,我们希望能够揭示疾病背后的原因和机制,为预防和治疗提供科学依据。

二、调查方法1. 研究对象:本次调查的研究对象为我国各地不同年龄段的居民,主要以血液科就诊人群为调查对象。

2. 数据收集:通过医院就诊记录、问卷调查和实验室检测等方式,收集相关数据和信息。

3. 数据分析:利用统计学方法对收集到的数据进行处理和分析,计算发病率、病因比例和风险因素等。

三、调查结果1. 血液科疾病的发病率:根据我们收集到的数据显示,血液科疾病的发病率逐年上升。

其中,贫血、白血病和血小板减少症是最常见的疾病类型。

2. 年龄分布:调查结果表明,血液科疾病的发病年龄呈现出明显的多样性。

儿童时期和老年人群是高发人群,而青壮年人群也存在不容忽视的疾病风险。

3. 性别差异:我们还发现,不同性别在血液科疾病中存在一定的差异。

例如,白血病在男性中的发病率高于女性,而贫血则相反。

4. 风险因素分析:通过对患者的问卷调查和相关数据分析,我们发现一些可能的风险因素,如家族遗传因素、环境污染、不良生活习惯等,这些因素与血液科疾病的发生有一定关联。

四、对未来预防和治疗的启示基于以上调查结果,我们对未来的预防和治疗提出以下启示:1. 提高公众健康意识:通过开展健康教育活动,提高公众对血液科疾病的认知水平,引导他们养成良好的生活习惯,减少疾病的发生风险。

2. 加强基础研究:深入研究血液科疾病的发病机制和分子基础,寻找新的治疗靶点和方法,为疾病的早期预防和治疗提供更多选择。

3. 建立规范化诊疗体系:加强血液科疾病的诊断和治疗规范化建设,提高医疗水平和治疗效果。