12大肠息肉(结肠息肉)中医护理方案

- 格式:docx

- 大小:19.90 KB

- 文档页数:5

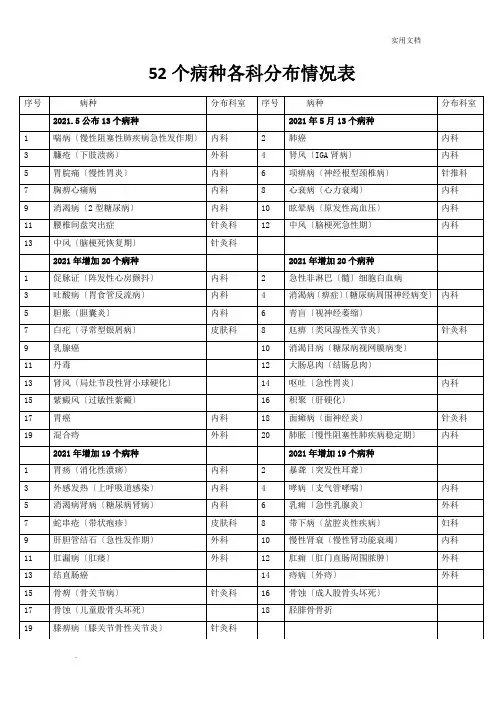

目录一、喘病(慢性阻塞性肺疾病急性发作期)中医护理方案二、肺癌中医护理方案三、臁疮(下肢溃疡)中医护理方案四、肾风(IgA肾病)中医护理方案五、胃脘痛(慢性胃炎)中医护理方案六、项痹病(神经根型颈椎病)中医护理方案七、消渴病(2型糖尿病)中医护理方案八、心衰病(心力衰竭)中医护理方案九、胸痹心痛病中医护理方案十、眩晕病(原发性高血压)中医护理方案十一、腰椎间盘突出症中医护理方案十二、中风(脑梗死急性期)中医护理方案十三、中风(脑梗死恢复期)中医护理方案通则十四、促脉证(阵发性心房颤动)中医护理方案十五、急性非淋巴(髓)细胞白血病中医护理方案十六、吐酸病(胃食管反流病)中医护理方案3十七、消渴病痹症(糖尿病周围神经病变)中医护理方案十八、胆胀(胆囊炎)中医护理方案十九、青盲(视神经萎缩)中医护理方案二十、白疕(寻常性银屑病)中医护理方案二十一、尪痹(类风湿关节炎)中医护理方案二十二、乳腺癌中医护理方案二十三、消渴目病(糖尿病视网膜病变)中医护理方案二十四、丹毒中医护理方案二十五、大肠息肉(结肠息肉)中医护理方案二十六、肾风(局灶节段性肾小球硬化)中医护理方案二十七、呕吐(急性胃炎)中医护理方案二十八、紫癜风(过敏性紫癜)中医护理方案二十九、积聚(肝硬化)中医护理方案三十、胃癌中医护理方案三十一、面瘫病(面神经炎)中医护理方案三十二、混合痔中医护理方案三十三、肺胀(慢性阻塞性肺疾病稳定期)中医护理方案三十四、胃疡(消化性溃疡)中医护理方案三十五、暴聋(突发性耳聋)中医护理方案三十六、外感发热(上呼吸道感染)中医护理方案三十七、哮病(支气管哮喘)中医护理方案三十八、消渴病肾病(糖尿病肾病)中医护理方案三十九、乳痈(急性乳腺炎)中医护理方案四十、蛇串疮(带状疱疹)中医护理方案四十一、带下证(盆腔炎性疾病)中医护理方案四十二、肝胆管结石急性发作期中医护理方案四十三、慢性肾衰(慢性肾功能衰竭)中医护理方案四十四、肛漏病(肛瘘)中医护理方案四十五、肛痈(肛门直肠周围脓肿)中医护理方案四十六、结直肠癌中医护理方案四十七、痔病(外痔)中医护理方案四十八、骨痹(骨关节病)中医护理方案四十九、骨蚀(成人股骨头坏死)中医护理方案五十、骨蚀(儿童股骨头坏死)中医护理方案五十一、胫腓骨骨折中医护理方案五十二、膝痹病(膝关节骨性关节炎)中医护理方案附录1:中药应用注意事项一、内服汤剂二、内服中成药三、中药注射剂四、外用中药的使用附录2:特色技术应用注意事项一、耳穴贴压(耳穴埋豆)注意事项二、艾灸注意事项三、拔火罐注意事项四、刮痧注意事项五、穴位按摩注意事项六、穴位贴敷注意事项七、穴位注射注意事项八、药熨法注意事项九、中药保留灌肠注意事项十、中药全结肠灌洗注意事项十一、中药离子导入注意事项十二、中药泡洗注意事项十三、中药塌渍注意事项十四、中药湿敷注意事项十五、中药外敷注意事项十六、中药熏洗注意事项十七、中药熏蒸注意事项十八、中药药浴注意事项十九、中药涂药注意事项二十、中药雾化注意事项二十一、腹部按摩注意事项二十二、中药外洗注意事项二十三、蜡疗注意事项附录3:“中医护理效果评价表”填表说明喘病(慢性阻塞性肺疾病急性发作期)中医护理方案一、常见证候要点(一)外寒内饮证:受凉后出现头痛、身痛,发热畏寒,咳嗽,气急,喉中痰声漉漉,痰色白清稀,胸闷气憋。

结肠息肉手术后护理及饮食结肠息肉一般具有恶变的概率,对此,不管息肉的大小,通常都会选择切除。

但是,部分患者虽然已经切除息肉,但是在后续复查时,仍然会发现有复发的情况。

关于结肠息肉复发的主要原因,比如基因、生活习惯以及外界环境的影响等等,其中,生活习惯是一种可控因素。

因此,在日常生活中,患者应尽量做一些力所能及的事情,以此来预防肠道息肉的复发。

一、结肠息肉手术后的饮食护理有哪些?(一)多吃一些富含蛋白质的食物补充丰富的蛋白质,能够对伤口愈合起到良好的促进作用。

这主要是因为蛋白质是人体生命活动的物质基础,如果体内缺少足够的蛋白质,可能会造成身体抵抗力下降,进而出现营养不良等症状。

对此,在结肠息肉手术后,患者应多吃一些蛋制品、瘦肉、鱼类以及豆制品等等。

(二)多吃一些含铁元素的食物结肠息肉手术后,患者可能会流失部分血液,这种情况下就需要及时补充适量铁元素,以此来达到促进伤口愈合的目的,与此同时,也能有效预防贫血症状等。

患者可食用动物肝脏、菠菜、苹果或是樱桃等含铁元素较多的食物,适合术后患者多进食。

(三)以清淡饮食为主当肠息肉被切除后,应确保患者日常饮食的清淡。

患者应多吃一些容易消化的食物,不仅能够有效缓解肠胃道负担,还能利于伤口的愈合。

辛辣或是刺激性较大的食物,应严格忌口,避免对身体造成刺激,进而导致伤口发炎。

(四)术后应先吃流质食物要想进一步缓解肠胃道的消化负担,患者在手术后,应选择流质食物来进食,尤其是肠息肉切除后的三天时间内,应选择易于消化的食物,比如面汤、米汤或是菜汤等等,这些流质食物不仅利于消化,并且还富含大量碳水化合物,能够为人体提供充足能量。

(五)规律饮食在肠息肉手术后,应注意养成规律的饮食习惯,三餐定时定量,以免患者出现饥饿或是饮食不规律的问题。

只有确保充足的营养供给,才能加快伤口的愈合,避免出现伤口迟迟不愈或是其他不良症状。

(六)多吃一些富含维生素的食物肠息肉被切除后,应注意补充维生素,不同的维生素有着其特有的生理功能,并且大多数维生素都能有效提高机体免疫能力,尤其是对于伤口的愈合,也能起到良好的促进作用。

大肠息肉中医护理方案引言大肠息肉是一种常见的结肠病变,它是指大肠黏膜上生长的肿瘤性结构。

随着生活方式和饮食结构的改变,大肠息肉的发病率逐年上升。

中医护理在治疗大肠息肉方面具有独特的优势,本文将介绍大肠息肉的中医护理方案。

一、调整饮食结构饮食结构对大肠息肉的形成和发展起着重要的影响。

中医认为大肠息肉的形成与肝郁气滞和脾胃虚弱密切相关。

因此,合理调整饮食结构对预防和治疗大肠息肉至关重要。

1. 饮食粗细搭配:适当增加粗粮摄入,如糙米、玉米、薏米等,可增加大肠蠕动,促进废物排泄,预防大肠息肉的形成。

2. 禁忌刺激性食品:如辛辣食物、油腻食品、烟酒等,这些食物会刺激肠道黏膜,加重肝郁气滞,增加大肠息肉的风险。

3. 多食蔬菜水果:蔬菜水果富含纤维素和抗氧化剂,可以清理肠道垃圾,保护大肠黏膜,预防大肠息肉的形成。

二、中药调理中药在大肠息肉的治疗中发挥着重要的作用,可以改善肝郁气滞和脾胃虚弱的病理状态,促进大肠的正常蠕动,减少大肠息肉的形成。

1. 柴胡疏肝解郁汤:该方剂以柴胡为主要药物,可以疏肝解郁,调理肝脏功能,改善情绪波动,缓解焦虑和抑郁情绪,对于大肠息肉的治疗具有一定疗效。

2. 保肝化瘀汤:该方剂以当归、川芎、赤芍等药物为主要组成部分,可以消散瘀血,调理肝脏功能,改善肝脏的代谢和排毒功能,对于大肠息肉的治疗具有较好的效果。

3. 平胃散结方:该方剂以厚朴、陈皮、大黄等药物为主要组成部分,可以调和胃肠功能,增强消化吸收能力,减少大肠积食和黏液分泌,对于大肠息肉的治疗具有一定疗效。

三、针灸疗法针灸是中医特有的非药物治疗方法,通过刺激穴位,调整经络运行,调理脏腑功能,改善身体的病理状态,对于大肠息肉的治疗具有一定疗效。

1. 肝俞穴:位于第8胸椎棘突下旁开1.5寸处。

通过刺激肝俞穴可以疏肝解郁,缓解焦虑和抑郁情绪,改善肝脏功能,减少大肠息肉的形成。

2. 足三里穴:位于小腿前外侧,当腓骨前缘与胫骨前缘之间,胫骨外侧缘下方三寸处。

肠息肉的中药方治疗有什么肠息肉作为一种常见的肛肠疾病,虽然一般情况下的症状不明显,但是,增长性强的肠息肉癌变的可能性非常大,中医上有调理肠息肉的药方,下面由店铺给大家介绍肠息肉的中药方吧,仅供大家参考。

肠息肉的中药方【方药】党参、黄芪、赤芍、桃仁、白芍、莪术、黄药子、枳壳、甘草各9g,薏苡仁60g(先煎)。

【适应症】右下腹包块,腹痛腹胀,大便次数多,头晕目眩,食欲不振,形体消瘦,面色萎黄;苔薄,舌体小色淡,脉细弱。

证属脾虚气弱,秽浊瘀血互结,凝滞于肠壁。

【用法】水煎服,每日1剂。

大肠息肉治疗验方;【方药】乌梅、党参各15g,黄连5g,僵蚕10g,当归、赤芍、地榆各12g,牡蛎24g,甘草6g。

【适应症】多发性肠息肉。

【用法】水煎服,每日1剂。

肠息肉的症状表现1.便血结肠息肉患者会出现间断性便血或者是大便表面带血,血液的颜色大多为鲜红色,如果出现了继发炎症感染可出现粘液便或粘液血便,患者会出现里急后重,甚至是便秘或大便次数增多,如果息肉的位置靠近肛者可能会有息肉脱出肛门之外。

2.大便习惯改变大便习惯改变主要是大便次数和大便时间的改变,或者是出现不明原因的便秘或者是腹泻,如果出现了便秘与腹泻交替出现就一定要引起注意了,这很可能是结肠息肉的表现。

3.大便性状异常对于正常人来说大便的性状应该是圆形的,而结肠息肉患者的大便由于受到息肉的挤压可能会出现大便变细,或者是大便呈现出扁形,有的时候甚至是会带着血液。

4.腹痛这种情况在结肠息肉患者中比较少见,一般来说会出现在结肠熊汝比较严重的患者身上,较大息肉可以引起肠套叠,以至造成肠梗阻而出现腹痛。

5.脱垂息肉较大或数量较多时,由于重力关系牵拉肠粘膜,使其逐渐与肌层分离而向下脱垂。

病人排便动作牵拉及肠蠕动刺激,可使蒂基周围的粘膜层松弛,可并发直肠脱垂。

6.肠道刺激症状当肠蠕动牵拉息肉时,可出现肠道刺激症状,如腹部不适、腹痛、腹泻、脓血便、里急后重等!肠息肉的治疗方法1、高频电凝术在如今的医学上,通过无痛内镜下进行高频电凝术来将息肉切除是一种比较理想的治疗方法。

目录一、喘病(慢性阻塞性肺疾病急性发作期)中医护理方案二、肺癌中医护理方案三、臁疮(下肢溃疡)中医护理方案四、肾风(IgA肾病)中医护理方案五、胃脘痛(慢性胃炎)中医护理方案六、项痹病(神经根型颈椎病)中医护理方案七、消渴病(2型糖尿病)中医护理方案八、心衰病(心力衰竭)中医护理方案九、胸痹心痛病中医护理方案十、眩晕病(原发性高血压)中医护理方案十一、腰椎间盘突出症中医护理方案十二、中风(脑梗死急性期)中医护理方案十三、中风(脑梗死恢复期)中医护理方案通则十四、促脉证(阵发性心房颤动)中医护理方案十五、急性非淋巴(髓)细胞白血病中医护理方案十六、吐酸病(胃食管反流病)中医护理方案3十七、消渴病痹症(糖尿病周围神经病变)中医护理方案十八、胆胀(胆囊炎)中医护理方案十九、青盲(视神经萎缩)中医护理方案二十、白疕(寻常性银屑病)中医护理方案二十一、尪痹(类风湿关节炎)中医护理方案二十二、乳腺癌中医护理方案二十三、消渴目病(糖尿病视网膜病变)中医护理方案二十四、丹毒中医护理方案二十五、大肠息肉(结肠息肉)中医护理方案二十六、肾风(局灶节段性肾小球硬化)中医护理方案二十七、呕吐(急性胃炎)中医护理方案二十八、紫癜风(过敏性紫癜)中医护理方案二十九、积聚(肝硬化)中医护理方案三十、胃癌中医护理方案三十一、面瘫病(面神经炎)中医护理方案三十二、混合痔中医护理方案三十三、肺胀(慢性阻塞性肺疾病稳定期)中医护理方案三十四、胃疡(消化性溃疡)中医护理方案三十五、暴聋(突发性耳聋)中医护理方案三十六、外感发热(上呼吸道感染)中医护理方案三十七、哮病(支气管哮喘)中医护理方案三十八、消渴病肾病(糖尿病肾病)中医护理方案三十九、乳痈(急性乳腺炎)中医护理方案四十、蛇串疮(带状疱疹)中医护理方案四十一、带下证(盆腔炎性疾病)中医护理方案四十二、肝胆管结石急性发作期中医护理方案四十三、慢性肾衰(慢性肾功能衰竭)中医护理方案四十四、肛漏病(肛瘘)中医护理方案四十五、肛痈(肛门直肠周围脓肿)中医护理方案四十六、结直肠癌中医护理方案四十七、痔病(外痔)中医护理方案四十八、骨痹(骨关节病)中医护理方案四十九、骨蚀(成人股骨头坏死)中医护理方案五十、骨蚀(儿童股骨头坏死)中医护理方案五十一、胫腓骨骨折中医护理方案五十二、膝痹病(膝关节骨性关节炎)中医护理方案附录1:中药应用注意事项一、内服汤剂二、内服中成药三、中药注射剂四、外用中药的使用附录2:特色技术应用注意事项一、耳穴贴压(耳穴埋豆)注意事项二、艾灸注意事项三、拔火罐注意事项四、刮痧注意事项五、穴位按摩注意事项六、穴位贴敷注意事项七、穴位注射注意事项八、药熨法注意事项九、中药保留灌肠注意事项十、中药全结肠灌洗注意事项十一、中药离子导入注意事项十二、中药泡洗注意事项十三、中药塌渍注意事项十四、中药湿敷注意事项十五、中药外敷注意事项十六、中药熏洗注意事项十七、中药熏蒸注意事项十八、中药药浴注意事项十九、中药涂药注意事项二十、中药雾化注意事项二十一、腹部按摩注意事项二十二、中药外洗注意事项二十三、蜡疗注意事项附录3:“中医护理效果评价表”填表说明喘病(慢性阻塞性肺疾病急性发作期)中医护理方案一、常见证候要点(一)外寒内饮证:受凉后出现头痛、身痛,发热畏寒,咳嗽,气急,喉中痰声漉漉,痰色白清稀,胸闷气憋。

大肠息肉(结肠息肉)中医诊疗方案(试行)一、诊断(一)疾病诊断1.中医诊断:大肠息肉是指大肠黏膜上的单个或多个赘生物。

以腹痛或腹部胀满不适,大便溏泻或粘液便,或便血、便秘等为临床表现。

2.西医诊断:参照《胃肠病学(第三版)》(郑芝田主编,人民卫生出版社)《临床诊疗指南-消化系统疾病分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)。

(1)有腹痛、腹泻及粘液便或便秘、便血等症状或局部压痛体征。

也可无症状及体征。

(2)X线钡剂检查:根据病史、症状作X线钡剂灌肠检查,可检出息肉,气钡双重造影更清晰。

(3)内镜检查:结肠镜检查是结肠息肉诊断最佳方法。

根据病史、症状作结肠镜检查,可检出息肉。

同时进行黏膜活检,有助于与其他赘生物鉴别和了解息肉的组织学类型。

(二)证候诊断1.湿瘀阻滞证:大便溏烂不爽或粘液便,或见便下鲜红或暗红血液,或腹痛腹胀,或腹部不适,脘闷纳少。

舌质偏暗或有瘀点、瘀斑,苔白厚或腻,脉弦或涩。

2.肠道湿热证:腹胀腹痛,大便溏泻,或粘液便,泻下不爽而秽臭,或有便血,或大便秘结,兼口渴喜饮,小便黄,肛门灼热坠胀,舌质偏红,舌苔黄腻,脉弦滑或滑数。

3.气滞血瘀证:脘腹胀闷疼痛,或有刺痛,便秘、便血或大便溏烂,或有痞块,时消时聚,舌质偏暗或有瘀斑,脉弦或涩。

4.脾虚夹瘀证:见腹痛隐作,大便溏薄,便血色淡,神倦乏力,面色萎黄,纳呆,或畏寒、四肢欠温,舌质淡胖而暗,或有瘀斑、瘀点,脉虚或细涩。

二、治疗方案(一)辨证选择口服中药汤剂或中成药1.湿瘀阻滞证治法:行气化湿,活血止痛。

推荐方药:平胃散合地榆散加减。

苍术、陈皮、地榆、槐花、茯苓、薏苡仁、莪术、丹参、赤芍、槟榔等。

2.肠道湿热证治法:清热解毒,行气化湿。

推荐方药:地榆散合槐角丸加减。

地榆、槐花、枳壳、槟榔、当归、赤芍、黄芩、茯苓、蒲公英、薏苡仁、防风等。

3.气滞血瘀证治法:活血化瘀,行气止痛。

推荐方药:血府逐瘀汤加减。

当归、生地、桃仁、红花、枳壳、赤芍、柴胡、川芎、牛膝、薏苡仁、槐花、地榆、桔梗、甘草等。

如何通过中医中药预防肠息肉的复发肠息肉是一种常见的胃肠道疾病,容易复发,给患者带来较大的困扰。

中医中药作为一种传统的治疗方法,具有独特的优势和效果。

本文将介绍如何通过中医中药预防肠息肉的复发,帮助患者增强抵抗力,减少疾病的复发率。

一、中医的认识与理解中医认为,肠息肉的发生与脾虚湿阻、肝郁气滞、肾阴虚等因素有关。

针对这些病因,中医注重调整人体的阴阳平衡,改善脾胃功能,调节肝气。

中医中药主要通过以下几个方面预防肠息肉复发。

二、脾胃健运脾胃是人体消化吸收的重要器官,其健康状况对整个人体的健康起着至关重要的作用。

中医中药可以调理脾胃功能,增强脾气血的运化功能,促进消化吸收。

常用的中药如党参、白术等可以改善脾虚的症状,提升消化能力,减少肠息肉的发生。

三、疏肝理气中医认为,肝郁气滞是导致肠息肉复发的重要原因之一。

疏肝理气可以舒缓情绪,缓解压力,促进气机畅通。

常用的中药如柴胡、郁金、青皮等,可以舒肝解郁,调节肝气,减少肠息肉的再次生成。

四、滋阴养肾肾是生命的根本,中医认为肾主藏精,肾阴虚是导致肠息肉复发的重要原因之一。

滋阴养肾可以调节肾脏功能,增强肾阴的储藏能力。

常用的中药如山药、桑葚等,可以滋阴养肾,增强肾脏功能,减少肠息肉的复发。

五、中医养生调理中医推崇养生,强调平衡生活的各个方面,包括饮食、作息、情志等。

在预防肠息肉复发方面,中医建议患者注意以下几点:1. 饮食调理:中医强调饮食的清淡和适度,禁忌辛辣刺激的食物。

适量摄入富含纤维的食物,如蔬菜、水果、杂粮等,有助于促进肠道蠕动,预防肠息肉的再次生成。

2. 作息调理:保持规律的作息时间,充足的睡眠对于保持身体的健康非常重要。

合理的作息可以调节免疫系统,提高身体的自愈能力。

3. 情志调理:情绪的波动对身体的健康有很大的影响。

中医建议保持乐观积极的心态,避免过度焦虑和压力。

可以通过运动、音乐、读书等适合自己的方式来调节情绪。

总结起来,中医治疗肠息肉的关键在于调整人体的阴阳平衡,增强抵抗力,减少肠息肉的再次发生。

中医护理方案试题篇一:中医护理方案试题(二)中医护理方案考试试卷(二)科室:姓名:分数:1、消渴病(2型糖尿病)常见证候要点有()、()、()、()、()、()、();常见症状有()、()、()、()、()()、()、()。

2、消渴病特色技术中,中药泡脚适用于下肢()()(),遵医嘱选用()之剂。

水温以()为宜,时间为( ),严防烫伤;遵医嘱穴位贴敷选择()()()等穴位,首次贴敷()小时左右即可,以后每日一次,每次保留()小时,()周为一疗程。

3、消渴病运动指导中,根据病情选择合适的有氧运动方式,如()()()()()()()()等,运动项目的选择要与患者的()()()()()。

血糖>()、合并糖尿病急性代谢并发症及各种心、肾等器官严重慢性并发症者暂不宜运动。

4、消渴病阴虚火旺证宜食()之品,食疗方:()()()等;气阴两虚证宜食()之品,食疗方:()等。

5、项痹病常见的证候要点有()()()()();常见症状()()()()()。

6、项痹病运动疗法康复期及手法整复()后可间断佩戴颈围,开始进行()()()等锻炼,每天()次,每次()组动作,每个动作()次;眩晕的患者慎做()()等转头动作,或遵医嘱进行7、腰椎间盘突出症常见的证候要点有()()()();常见的症状有()()()。

8、腰椎间盘突出症腰腿疼痛的体位护理,急性期严格(),(),()。

恢复期,下床活动时佩戴()加以保护和支撑,注意(),宜先(),再(),忌(),();遵医嘱使用耳穴压豆(耳穴埋豆),减轻疼痛。

常用穴位:()()()()()。

9、腰椎复位3天后,在医护人员指导下佩戴()下床,下床时先(),在(),脚着地后缓慢起身,上床则()。

下床后扶持患者,观察有无()等不适,入厕时(),防止引起()发生跌倒。

10、大肠息肉(结肠息肉)的常见证候要点有()()()();常见症状有()()();中医特色治疗运用红外线在相应穴位进行照射,探头距离患者皮肤(),每次照射()。

大肠息肉(结肠息肉)中医护理方案

(试行)

一、常见证候要点

(一)湿瘀阻滞证:大便溏烂不爽或粘液便,或见便下鲜红或暗红血液,或腹痛腹胀,或腹部不适,脘闷纳少。

舌质偏暗或有瘀点、瘀斑,苔白厚或腻。

(二)肠道湿热证:腹胀腹痛,大便溏泻,或粘液便,泻下不爽而秽臭,或有便血,或大便秘结,兼口渴喜饮,小便黄,肛门灼热坠胀,舌质偏红,舌苔黄腻。

(三)气滞血瘀证:脘腹胀闷疼痛,或有刺痛,便秘、便血或大便溏烂,或有痞块,时消时聚,舌质偏暗或有瘀斑。

(四)脾虚夹瘀证:见腹痛隐作,大便溏薄,便血色淡,神倦乏力,面色萎黄,纳呆,或畏寒、四肢欠温,舌质淡胖而暗,或有瘀斑、瘀点。

二、常见症状/证候施护

(一)腹痛

1.密切观察腹痛的部位、性质、发作时间及诱发因素,腹部剧烈疼痛时,注意观察患者神志、血压、心率变化。

2.疼痛发作时,宜卧床休息。

3.遵医嘱穴位贴敷,取中脘、天枢、胃俞、关元等穴。

4.遵医嘱耳穴贴压,取大肠、脾、胃、神门、交感、腹、内分泌等穴。

5.遵医嘱穴位注射,取天枢、三阴交、足三里等穴。

6.遵医嘱艾灸,取关元、天枢、大肠俞等穴。

7.遵医嘱穴位按摩,取足三里、大肠俞、天枢等穴。

8.遵医嘱红外线照射,取神阙、天枢、关元、气海等穴。

(二)泄泻

1.观察大便的频率、次数、颜色、性状等,观察是否有脱水及电解质紊乱发生,并及时报告医师。

2.保持肛门及会阴部的清洁,便后用软纸擦拭,用温水清洗。

3.遵医嘱艾灸(回旋灸)腹部,取神阙、中脘、天枢、关元、气海等穴。

4.遵医嘱耳穴贴压,取小肠、大肠、胃、脾等穴。

5.遵医嘱穴位贴敷,取天枢、神阙、关元等穴。

6.遵医嘱穴位按摩,取足三里、大肠俞、天枢等穴。

(三)便秘

1.餐后1~2小时可顺时针按摩腹部促进肠蠕动。

2.遵医嘱穴位按摩,取天枢、上巨虚、大肠俞等穴。

3.遵医嘱耳穴贴压,取大肠、直肠、脾、皮质下、便秘点等穴。

三、中医特色治疗护理

(一)药物治疗

1.内服中药(详见附录1)。

2.注射给药(详见附录1)。

(二)特色技术

1.穴位贴敷(详见附录2)。

2.穴位注射(详见附录2)。

3.艾灸(详见附录2),回旋灸:以神阙为中心,上、下、左、右旁开1~1.5寸,时间5~10分钟。

4.耳穴贴压(详见附录2)。

5.穴位按摩(详见附录2)。

6.红外线照射:运用红外线在相应穴位进行照射,探头距离患者皮肤30cm,

每次照射30分钟。

四、健康指导

(一)生活起居

1.腹痛急性发作时宜卧床休息。

2.减少增加腹压的姿势,如下蹲、屏气。

不宜久坐、久立、久行和劳累过度。

(二)饮食指导

1.湿瘀阻滞证:宜食行气化湿的食品,如陈皮、薏苡仁、姜黄,少食马铃薯、汽水等。

忌食生冷油腻的食品。

2.肠道湿热证:宜食清利湿热的食品,如白萝卜、荸荠、蒲公英、百合、马齿苋等,多吃蔬菜水果,保持大便的通畅。

忌食辣椒、酒等。

3.气滞血瘀证:宜食补脾理气的食品,如柑橘、姜、海带、白萝卜、桃仁。

少食甘薯、芋艿、蚕豆、栗子等容易胀气的食品。

忌食冷饮、雪糕。

4.脾虚夹瘀证:宜食健脾理气的食品,如山药、瘦猪肉、羊肉、白扁豆等。

忌食生冷油腻的食品。

5.指导便秘患者多饮水,多吃蔬菜水果,平时可饮蜂蜜水,保持大便的通畅。

(三)情志调理

1.患者出现情绪烦躁时,使用安神静志法,指导患者闭目静心全身放松,平静呼吸。

也可指导患者通过适当运动、欣赏音乐、书法、绘画等移情易性,保持乐观开朗情绪。

2.鼓励病友间多沟通交流疾病防治经验,提高认识,增强治疗信心。

五、护理效果评价

附:大肠息肉(结肠息肉)中医护理效果评价表

大肠息肉(结肠息肉)中医护理效果评价表

医院:科室:入院日期:出院日期:住院天数:

患者姓名:性别:年龄: ID:文化程度:纳入中医临床路径:是□否□证候诊断:湿瘀阻滞证□肠道湿热证□气滞血瘀证□脾虚夹瘀证□其他:

一、护理效果评价

二、护理依从性及满意度评价

三、对本病中医护理方案的评价:实用性强□实用性较强□实用性一般□不实用□

改进意见:

四、评价人(责任护士)姓名技术职称完成日期护士长签字:。