精神分析网络课程 (23-26)

- 格式:ppt

- 大小:1.93 MB

- 文档页数:46

曾奇峰精神分析课笔记1.学精神分析不要用脑子而是要用身体。

2.精神分析是人格理论是探索工具是治疗方法。

3.心理治疗不是治疗一个人,而是治疗一个家族链。

4.每一个孩子都是父母天然的心理治疗师。

5.逆反心理是父母亲的问题而非孩子。

6.催眠是给治疗者以暗示,精神分析是挖掘潜意识的东西。

7.精神分析理论的出现,使西方国家集体意识发作率降低。

8.精神分析是研究关系的学问,研究的对象是爱恨情仇,如果说它不是科学,那么它一定高于科学。

9.精神分析可改为与育儿学。

10.精神分析揭示了父母与子女间的相互残杀的关系。

11.一个人的现实人际关系是他的内心世界向外投射的结果,而他的内心世界又是在早年的时候与其父母亲的关系中形成的。

12.人在六岁之前形成人格,六岁之后的经历是六岁前的强迫性重复。

13.移情就是一个人把他早年与父母亲的关系转移到与咨询师的关系上来。

14.弗洛伊德是把神经症变为移情神经症进行治疗,而自恋性人格障碍不能移情,所以不能用精神分析进行治疗。

15.享受自由的代价是忍受孤独。

16.永远不分析别人,只说自己的感觉。

17.越是本能的越可靠。

18.女人让自己漂亮是吸引男人的,女人让自己皮下脂肪增厚是准备生孩子的,女人让自己肥胖是对性的拒绝。

19.我们对一个人的态度、看法、情感和行为,部分地是被这个人教会的。

20.贫穷的实质是受虐。

21.一个人早年的时候被不喜欢,就在后来勾引别人不喜欢。

22.父母对孩子不好,孩子就越来越离不开父母。

23.移情是过去的重复,是时间上的错误。

24.高考焦虑不是怕考不好而是怕考好,是害怕成功。

25.胃溃疡是内心有孤独和依赖的冲突,是“吃不消了”。

26.晕车船是因为控制性过高。

27.哮喘是内心孤独和依赖的严重冲突。

28.鼻炎是家庭控制太强。

29.乳腺癌是因为与妈妈关系不好,是对妈妈的报复。

30.在一切疾病的发生发展过程中,心理起了很大作用。

31.回避自己的很多想法,可能是成病的原因。

32.精神化表达是从躯体-行动-图象-语言发展。

本文件为张沛超“精神病理学8讲”第一课(2月23日)逐字稿(草稿),仅供课程内部学员学习使用,不得转发与转载!张沛超老师:大家晚上好,大家久等了。

我们这个农历新年已经正式的过完,大家想必一定得到比较好的修整,所以我们选择在今天来开这个课程。

我们这个课程一共是八讲,今天是第一讲。

每次这个讲的内容都不是严格的按照某个大纲来的,但是总体而言围绕八对范畴。

其实加起来的范畴不止有八对,可能有十多对。

这次微课对我而言是不同寻常的,尽管我也上过两次微课。

上两次微课的成员主要是学员,这一次有一点特殊,就是在各位听这个微课的时候,推荐这个微课的十多位老师,他们在另外一个小群内也在同步地听。

所以这一次微课面对的对象它包含了非常广的一个谱,他们中间有我的硕士生导师、博士生导师,临床方面的引路人,包括我们业界的很多前辈。

我看到这个大群也有很多我的同学,包括我的CAPA同学,也有我的学生,跟随我很多年的学生,也有蛮多的新面孔。

如何上好这个课,我觉得是一个挑战。

但是也没有关系,我在内心里既信任我自己的自由联想,也信任各位的自由悬浮注意,我想在这样的机缘下,我们可以从一个文化或者哲学的角度来重新看待一下精神病理学。

正如我在课程的导言中提到的,理解精神病理学有很多种方式,可以从很多的维度展开。

比方说可以有纯粹的症状取向,也可以从脑生理的取向,甚至可以从基因、基因组的取向,我们这里是从现象、文化、解释这样一个取向。

为什么说这样的取向也是必须的呢,正是由于无论是神经科学发展到什么样的精致的维度,实际上人的主观体验本身他不能被任何形式的还原,我们的经验本身构成了我们心理的第一阶的现实。

一个人的情绪或者他的情绪问题,他的确有一些大脑的生理生化、电神经生理的变化,但是那是第二阶、第三阶的。

我们直接的体验,如不愉快、焦虑、郁闷,本身是直接显现于我们的。

所以从这点上来说,在这个意义上完全可以建立起一种自足的自洽的精神病理学。

在这点的思考我非常获益于我自己的博士生导师张掌然先生,他也在这个听众里头。

第一天。

1.精神分析不能让你完全回忆起童年,它只能让你回忆起童年对你有影响的事情。

2.人经常在一个褒义词前面加一个贬义的词,用此来欺骗自己或者别人,这就是人们常说的‚文字游戏‛,比如说健康,一个孩子可能会说,那太健康了会怎么样?其实健康本就是健康没有太之说。

另如同爱能让孩子健康成长,那么溺爱呢?溺爱明明就是错的,却还用一个正面的词语来做描述。

有人说过这么一句话,‚这个世界上有关哲学和世界观的讨论,95%都是文字游戏。

‛如果你去听一个精神分析底子不好的人来讲案例,你会发现他的很多词都是白用,很空洞或者说在绕圈子,但是如果这个人精神分析学好了,他讲的案例就是那种一竿子到底的那种,没有那种循环的描述了。

曾氏名言之一:如果你号称对人的内心世界感兴趣,但是又没有痴迷过精神分析,那你肯定有病。

但是如果你只玩精神分析,那就是病的更厉害。

3.精神化的四个级别。

(1)最低的是躯体(比如用身体或皮肤病来表达性的压抑或者心理的冲突),比如在医院中,很多有乳腺癌的患者在童年隐藏着很多对妈妈的愤怒,也有很多女孩子在当了妈妈之后就会大幅减轻痛经的程度,这是因为她对于自己是女孩的不认同由于做了母亲而发生了改变。

中医的一大贡献就是认为身心是统一的,内心有问题肯定会在躯体呈现,但是这是一种很低级的语言的表达。

刚才说了语言的欺骗性,这里说的是语言的多样性,比如说一个人的身体的疾病也是一种语言的言说。

有很多躯体疾病不用心理治疗,是很难彻底治好的。

中国有200-300万的儿童哮喘的病人,这些孩子在开始的时候是因为某种物质(比如花粉)而出现的哮喘症状,但是这个哮喘出现之后呢,最大的改变是孩子与母亲的关系,这个病就像磁石一样,吸引着母亲的注意力,母亲就可能就会‚上当‛,把他当成和别的孩子不一样的孩子,然后就会导致两个人关系的过度紧密,这样的话呢,孩子就被母亲吞噬了,这样就容易导致依赖型人格障碍,在这样的孩子内心世界里有两个冲突,一个是独立,一个是依赖。

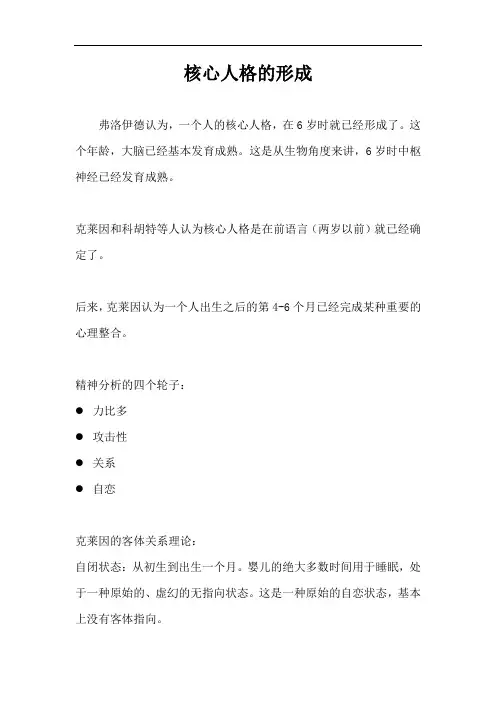

核心人格的形成弗洛伊德认为,一个人的核心人格,在6岁时就已经形成了。

这个年龄,大脑已经基本发育成熟。

这是从生物角度来讲,6岁时中枢神经已经发育成熟。

克莱因和科胡特等人认为核心人格是在前语言(两岁以前)就已经确定了。

后来,克莱因认为一个人出生之后的第4-6个月已经完成某种重要的心理整合。

精神分析的四个轮子:●力比多●攻击性●关系●自恋克莱因的客体关系理论:自闭状态:从初生到出生一个月。

婴儿的绝大多数时间用于睡眠,处于一种原始的、虚幻的无指向状态。

这是一种原始的自恋状态,基本上没有客体指向。

如果个体在下一个阶段的发展受阻,不曾和母亲或其它人形成共生圈,从而导致病理性的自闭,这就是临床上所见到的孤独症者患者。

早年良好的父母和孩子的关系,形成健康的核心人格,以后得阶段中出现重大的心理创伤,会退行到早年。

客体关系理论主张人类行为的动力来自“对客体的寻找”,即人际关系的发展。

而非弗洛伊德所说的“对快乐的寻求”。

精神分析师眼里世界上只有三种人:●精神病;●人格障碍;●神经症(正常人)。

神经症的冲突,俄狄浦斯冲突:●生与死;●男与女;●成功与惩罚。

俄狄浦斯冲突主要研究:对成功的渴望,以及潜意识里面对成功之后所可能受到惩罚的恐惧。

我们成长的过程实际上就是不断的把力比多和攻击性象征和向外的过程。

安全感即攻击性,一个人没有安全感,是潜意识中对他人有敌意,把攻击性投射成环境对他的威胁。

自卑-攻击性,自卑:把应该朝向别人的攻击,朝向了自己。

父母亲对孩子的唠叨,是他们力比多的表达还停留在口欲期。

他们跟世界的链接还通过嘴巴,他们的那种唠叨实际上是用语言对孩子进行心理强奸。

李鸣教授精神分析理论与XX督导课程李鸣教授是中国精神分析学界泰斗级的专家,他是中德班一期精神分析组的**教员(“中德班一期”被誉为中国心理治疗领域的“黄埔军校”,国内精神分析治疗顶尖级的专家大部分都是一期班的XX).李鸣教授具备精神医学与心理学双重专业背景,他是精神医学硕士,哥伦比亚大学咨询心理学硕士,哈佛大学医学院XX医学博士后,学贯中西。

他同时还担任中国心理卫生协会精神分析学组顾问,中德心理治疗研究院**理事。

之前李鸣教授仅在**和**开设系列的精神分析课程,他的课程备受专业人员欢迎。

2021年明睿信深泉XX有幸邀请李鸣教授首次来到**,举办“精神分析理论与XX督导课程”,带领我们走进纯正的精神分析殿堂。

本课程旨在帮助心理工作者通过不同阶段的学习和案例督导,在日常咨询和治疗工作中,掌握应有的精神分析基本理论,逐渐XX扎实的理XX底。

并注重通过案例解析,在XX中掌握案例分析的思路和技巧,反复锤炼,努力成为合格的专业工作者.李鸣教授的督导课程举重若轻,充满哲理和思辩;风趣而幽默;深邃而通俗;严谨而不刻板。

信手拈来的事例精准而清晰地演绎晦涩难懂的精神分析理论和技术,使人回味良久。

**的课程将从第二阶段“心理问题的评估与诊断”开始,一共八个主题,每个主题三天。

2013,让我们站在XX的肩膀上领略精神分析的无限魅力!一、课程设置:第一阶段:精神分析基础理论课程安排:理论讲授与梳理内容:心理治疗概论、经典精神分析理论、经典理论向现XX论的转变、现代精神分析理论(自二、教材:1、第一阶段教材:《心理咨询与治疗-—理论与技术》(黑**人民XX)2、第二阶段教材:《精神分析案例解析》(轻XX)3、第三阶段教材:《精神分析的技术和XX—中文版内部教材》,拉尔夫. 格林森(著)《THE TECHXXXXUE AND PRACTICEOF PSYCHOANALYSIS》RalphR.Greenson4、选读:《寻找弗洛伊德》(科学XX) 《心理治疗师的问答艺术》(世界图书出版XX).每个阶段都以这三本专业教材为理论知识支撑,课前需提前阅读,上课时需携带。

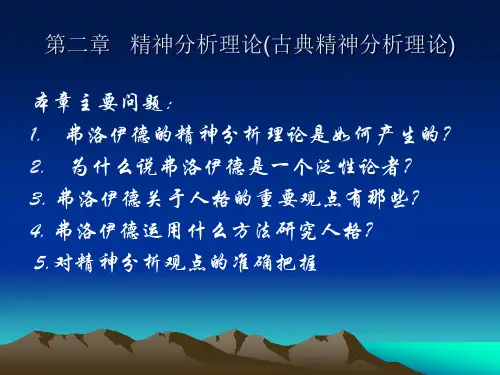

精神分析心理学(psychoanalytic psychology)是西方现代心理学思想中的一个主要流派。

它产生于19世纪末20世纪初,既是一种精神病症的治疗方法,也是在医疗实践中逐渐形成的一套心理理论。

创始人是奥地利精神病学家西格蒙德·弗洛伊德,代表人物有安妮·弗洛伊德和梅兰妮·克莱因等。

到20世纪20年代,这个流派的理论逐渐扩展到社会科学的各个领域,发展成为无所不包的哲学观,构成了现代西方的一种主要的社会思潮。

[1]中文名精神分析心理学外文名psychoanalytic psychology / psychoanalysis别名精神分析学派创始人西格蒙德·弗洛伊德产生时间1895年代表人物安妮·弗洛伊德,梅兰妮·克莱因1历史背景▪社会背景▪思想背景▪科学背景2发展历程▪理论开端▪梦论产生▪学派成立▪学派分裂▪学派现状3理论体系▪研究对象▪研究方法▪理论观点4主要贡献5主要缺陷1历史背景编辑社会背景弗洛伊德的精神分析心理学的产生有其特定的社会历史根源。

首先,它是弗洛伊德企图解决资本主义国家的社会病态现象的产物。

19世纪末20世纪初,奥地利帝国特别是维也纳在经济上由资本自由竞争进入垄断阶段,在政治上民族压迫和阶级压迫互相交织,民族矛盾和阶级矛盾日益尖锐。

在这种情况下,人们精神沮丧,致使神经官能症和精神病的发病率日益增高。

其次,精神分析是弗洛伊德试图解决犹太人家长制和维多利亚时代性道德压抑所造成的社会病态现象的产物。

虽然资本主义极力宣扬自由、民主、平等、博爱,反对禁欲主义,要求婚姻自由,但是当时的奥地利帝国由于维多利亚时代遗风犹存,在家长式统治的犹太社会里,宗教气氛依然非常浓厚,社会禁忌十分严格,特别是在男女两性关系上更是如此,完全否定妇女在性方面的平等权,使女性的性本能受到严重压抑,造成人们精神上的巨大创伤。

作为治疗神经官能症的一种理论、方法和技术的精神分析,正是适应这些社会需要而产生的。

精神分析的修通技术(课程笔记)2014-01-04九州心理精神分析的修通技术(课程笔记)一、精神分析的目标1、具体目标——打破强迫性重复2、中间目标——满足现实需要3、最终目标——能够发展出满足自己愿望的能力二、精神分析的技术1、移情反移情2、阻抗:移情反移情+阻抗=精神分析3、自由联想——沙发技术4、释梦:描述梦--联想--分析(1)一个象征背后一定有一个感受(2)生活中有没有哪些事情给你带来过同样的感受(3)梦的分析是用现实生活中的经历来解释梦的情感(4)讨论生活中的这些感受背后的需要是什么(5)心理治疗是鼓励来访者靠现实的手段来达成梦的愿望5、解释Ⅱ具体授课内容一、精神分析的目标启动来访者的动力系统。

修正三个层次,较为合理:1、具体目标——打破强迫性重复;2、中间目标——满足现实需要;3、最终目标——能够发展出满足自己愿望的能力。

弗洛伊德认为,让潜意识上升为意识,不容易操作。

所以,被具体化,我们最终目标是:让内外世界和谐。

如果一个人能够满足现实需要,强迫性重复就会被终止。

最终目标是:能满足自己的内心愿望。

1、具体目标——打破强迫性重复这是精神分析的治疗目标。

精神分析的心理治疗受到最大的诱惑:来访者把治疗师当作父亲、母亲,配合来访者共同完成一次强迫性重复。

来访者任何内容咨询师都接受,就完成了这个过程。

打破这种强迫性重复,需要咨询师任何内容都不接。

个案:满脸长疙瘩,不敢出门。

做咨询时,总是攻击咨询师,抱怨咨询没有效果。

如果咨询师教训来访者,就配合他完成一次强迫性重复。

个案:自己的妻子与上级做爱,自己在一边看。

可以分析出:领导,是父亲的替身。

他在家低人一等的感觉,家是父母的舞台,不配做当丈夫,不配跟妻子做爱。

如果咨询师看不起这位来访者,就是配合来访者完成一次强迫性重复。

这个来访者回答问题具有跳跃性,像在跳出父亲的控制,像泥秋一样。

“我做了一个梦,但是不告诉你”咨询师如果想问,这进入了强迫性重复。

作者: 霍红;车俊思

作者机构: 吉林大学公共外语教育学院,吉林长春130012

出版物刊名: 社会科学家

页码: 23-26页

年卷期: 2014年 第8期

主题词: 元语言;拉康大;他者他者的他者;父之名

摘要:二十世纪60年代之前,拉康受结构主义思潮的影响,相信绝对元语言的存在,即存在着作为符号秩序本身的大他者的他者,这个大他者的他者即父之名.但是60年代之后,随着精神分析实践的深入,拉康推翻了自己之前的结论,转而相信大他者之外并没有另一个他者的存在,即根本不存在绝对元语言.这种观点与解构主义者相同,但是他们的论证方式却截然不同,齐泽克认为解构主义者的论证方式是错误的.只有拉康从多学科视角出发,最终合理地证明了“根本不存在元语言”这一命题.。