水密度与温度的对应表

- 格式:xls

- 大小:38.50 KB

- 文档页数:2

![[精品]不同温度下水的密度表](https://uimg.taocdn.com/15f793a98662caaedd3383c4bb4cf7ec4afeb6ff.webp)

[精品]不同温度下水的密度表今天分享的内容,是关于不同温度下水的密度表的介绍。

这篇文章主要讲热变形温度系数表。

水热变形温度系数表是测量过热、过冷和非均匀水份的一种温度参数,它能用来测定水蒸气在水循环系统中所能引起的体积变化,以确定温度系数的多少。

因此,用于水动力计算必须要有热胀冷缩模型作为参考物。

目前,下水密度表主要分为热阻型、热胀冷缩型、非热膨胀型和水阻型等。

其中热容最大的是非热膨胀系数表,由不锈钢材质制成,内部含铜丝和石墨管。

热阻尼型为非正常结构,内壁为橡胶材料;水电阻式较大;而热阻式因其无接缝、没有内应力、耐水性好等特点而较为常用。

一、水热变形温度系数表的工作原理对于热阻形式的水热变形温度系数表,应首先由热胀冷缩模型确定公式。

由于水温是温度系数的常数,所以它的数值应与水温相等。

其中, PI= Pa, r为所测得的水蒸汽流速, K为被测表面温度。

然后,把表测得的 PI与水蒸气蒸发得热能结合,便可得到一个温度系数 v。

如果利用式(1)计算: PI为Δ t/h,则该温度系数 v按如下公式计算:式中: T为 PI: v; w (v· pei)为水蒸气在系统中体积变化范围(mm), k (k+1)为准定值。

计算时将其除以 m便得到PI。

根据式(1)计算所得 PI与温度计算所得 PI之比,可以得到密度系数 v的取值。

1、对水热变形温度系数表进行内部的校准。

由于水蒸气与 PI的体积变化很小,因此只需要将其放入被测液体中,便可获得较精确的PI值。

但其体积变化也很大,故必须将其放入被测液体中加以校正。

为了使水热变形温度系数表精度更高、更稳定,还应对水热变形温度系数表进行内部校准。

首先要用水溶解掉表针周围的溶液,再将被测液体放入被测液体中并加热其周围空气,使表针加热至温度以上并且达到一个稳定温度后,然后将表取出放到被测液体中,这时就可以得到被测液体表面的温度了。

但要注意在使用温度高于或低于这个温度时,都要重新调整表针或被测液体表面的温度(即进行内部校准),以使水热变形温度系数表精度更高,更稳定。

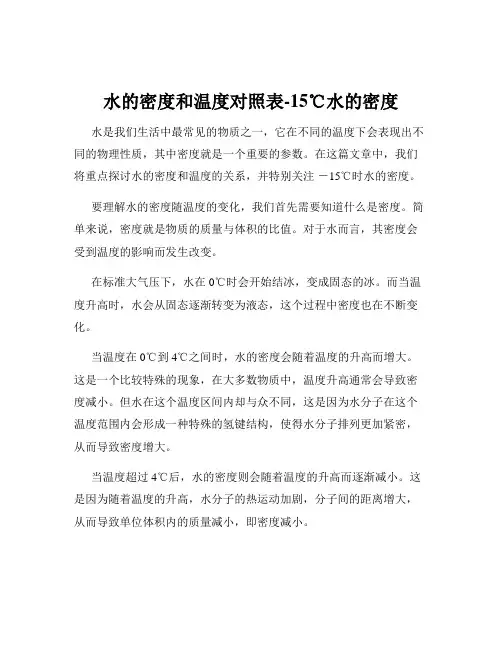

水的密度和温度对照表-15℃水的密度水是我们生活中最常见的物质之一,它在不同的温度下会表现出不同的物理性质,其中密度就是一个重要的参数。

在这篇文章中,我们将重点探讨水的密度和温度的关系,并特别关注-15℃时水的密度。

要理解水的密度随温度的变化,我们首先需要知道什么是密度。

简单来说,密度就是物质的质量与体积的比值。

对于水而言,其密度会受到温度的影响而发生改变。

在标准大气压下,水在 0℃时会开始结冰,变成固态的冰。

而当温度升高时,水会从固态逐渐转变为液态,这个过程中密度也在不断变化。

当温度在 0℃到 4℃之间时,水的密度会随着温度的升高而增大。

这是一个比较特殊的现象,在大多数物质中,温度升高通常会导致密度减小。

但水在这个温度区间内却与众不同,这是因为水分子在这个温度范围内会形成一种特殊的氢键结构,使得水分子排列更加紧密,从而导致密度增大。

当温度超过 4℃后,水的密度则会随着温度的升高而逐渐减小。

这是因为随着温度的升高,水分子的热运动加剧,分子间的距离增大,从而导致单位体积内的质量减小,即密度减小。

那么,当温度降至-15℃时,水已经处于固态,即冰的状态。

在这种情况下,冰的密度约为 0917 g/cm³。

需要注意的是,冰的密度比液态水的密度小,这也是为什么冰会浮在水面上的原因。

水的密度随温度的变化在我们的日常生活和许多科学领域中都有着重要的意义。

在日常生活中,比如在冬天,当气温降低到 0℃以下,水会结冰。

如果我们了解水的密度变化规律,就能够更好地理解和应对一些与水相关的现象。

比如,在寒冷的冬天,水管中的水如果结冰,由于冰的体积比液态水大,可能会导致水管破裂。

在科学研究和工程领域,水的密度和温度的关系也非常重要。

例如,在海洋学中,了解海水的温度和密度分布对于研究海洋环流、气候变化等具有重要意义。

在工业生产中,对于一些需要精确控制温度和液体密度的过程,准确掌握水的密度随温度的变化规律也是至关重要的。

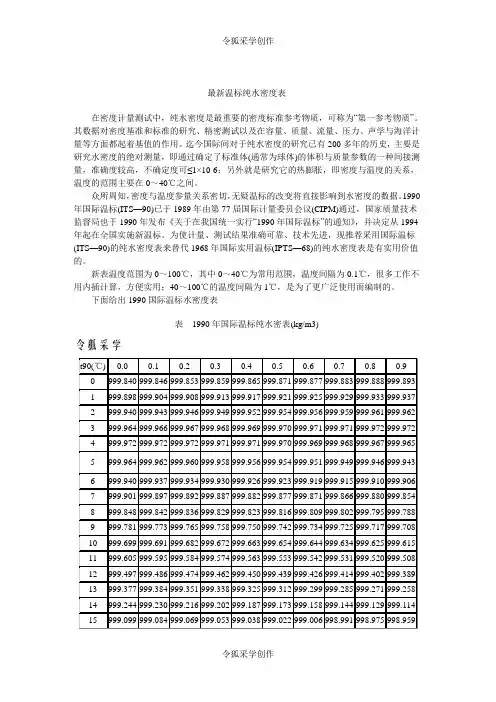

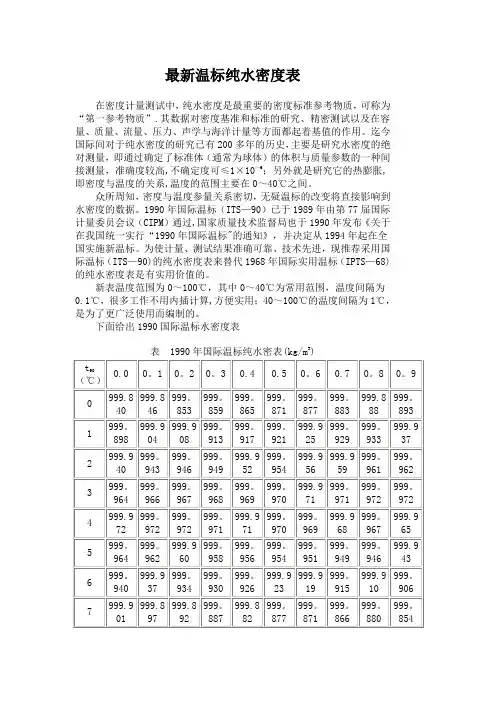

最新温标纯水密度表

在密度计量测试中,纯水密度是最重要的密度标准参考物质,可称为“第一参考物质”。

其数据对密度基准和标准的研究、精密测试以及在容量、质量、流量、压力、声学与海洋计量等方面都起着基值的作用。

迄今国际间对于纯水密度的研究已有200多年的历史,主要是研究水密度的绝对测量,即通过确定了标准体(通常为球体)的体积与质量参数的一种间接测量,准确度较高,不确定度可≤1×10-6;另外就是研究它的热膨胀,即密度与温度的关系,温度的范围主要在0~40℃之间。

众所周知,密度与温度参量关系密切,无疑温标的改变将直接影响到水密度的数据。

1990年国际温标(ITS—90)已于1989年由第77届国际计量委员会议(CIPM)通过,国家质量技术监督局也于1990年发布《关于在我国统一实行“1990年国际温标”的通知》,并决定从1994年起在全国实施新温标。

为使计量、测试结果准确可靠、技术先进,现推荐采用国际温标(ITS—90)的纯水密度表来替代1968年国际实用温标(IPTS—68)的纯水密度表是有实用价值的。

新表温度范围为0~100℃,其中0~40℃为常用范围,温度间隔为0.1℃,很多工作不用内插计算,方便实用;40~100℃的温度间隔为1℃,是为了更广泛使用而编制的。

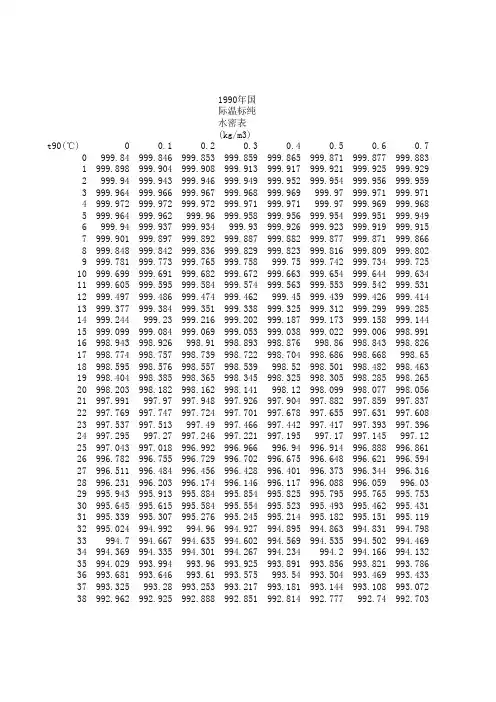

下面给出1990国际温标水密度表

表1990年国际温标纯水密表(kg/m3)

令狐采学。

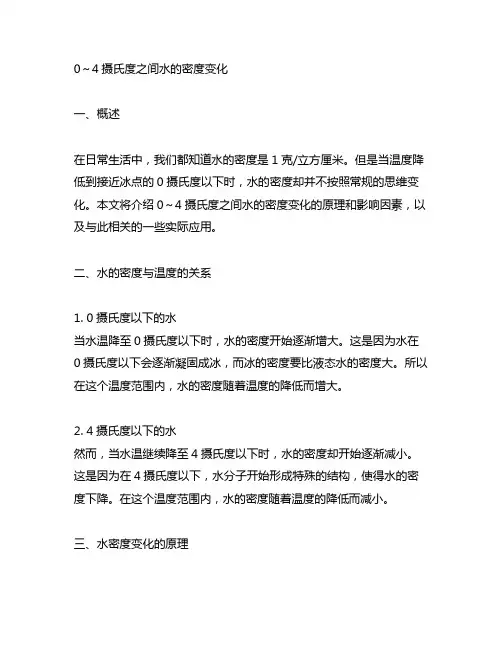

0~4摄氏度之间水的密度变化一、概述在日常生活中,我们都知道水的密度是1克/立方厘米。

但是当温度降低到接近冰点的0摄氏度以下时,水的密度却并不按照常规的思维变化。

本文将介绍0~4摄氏度之间水的密度变化的原理和影响因素,以及与此相关的一些实际应用。

二、水的密度与温度的关系1. 0摄氏度以下的水当水温降至0摄氏度以下时,水的密度开始逐渐增大。

这是因为水在0摄氏度以下会逐渐凝固成冰,而冰的密度要比液态水的密度大。

所以在这个温度范围内,水的密度随着温度的降低而增大。

2. 4摄氏度以下的水然而,当水温继续降至4摄氏度以下时,水的密度却开始逐渐减小。

这是因为在4摄氏度以下,水分子开始形成特殊的结构,使得水的密度下降。

在这个温度范围内,水的密度随着温度的降低而减小。

三、水密度变化的原理1. 分子运动水的密度变化与水分子的运动状态有着密切的关系。

当温度较高时,水分子具有较大的热运动能,导致分子之间的间隔较大,从而使得水的密度相对较小。

而当温度较低时,水分子的热运动能减小,分子之间的间隔缩小,使得水的密度相对较大。

2. 分子结构在4摄氏度以下,水分子开始形成特殊的氢键结构,使得水的密度开始减小。

这种结构使得水分子之间的间隔变大,从而降低了水的密度。

四、影响因素1. 温度温度是影响水密度变化的主要因素。

随着温度的降低,水的密度会发生相应的变化。

2. 压力压力也会对水的密度产生一定的影响。

在高压条件下,水的密度会相对增大,而在低压条件下,水的密度则会相对减小。

3. 杂质水中的杂质也会对水的密度产生一定的影响。

在适量的杂质存在下,水的密度会有所增大或减小。

五、实际应用1. 水体的循环了解水的密度变化对于理解水体的循环具有重要意义。

水的密度变化会影响水体的上升、下沉等过程,从而影响海洋循环、湖泊循环等。

2. 冰的浮沉了解水的密度变化也有助于理解冰的浮沉现象。

当水温降至0摄氏度以下时,水的密度增大,使得冰能够浮在水面上。

3. 工业应用在工业生产中,了解水的密度变化也具有一定的应用价值。

最新温标纯水密度表

在密度计量测试中,纯水密度是最重要的密度标准参考物质,可称为“第一参考物质”.其数据对密度基准和标准的研究、精密测试以及在容量、质量、流量、压力、声学与海洋计量等方面都起着基值的作用。

迄今国际间对于纯水密度的研究已有200多年的历史,主要是研究水密度的绝对测量,即通过确定了标准体(通常为球体)的体积与质量参数的一种间接测量,准确度较高,不确定度可≤1×10—6;另外就是研究它的热膨胀,即密度与温度的关系,温度的范围主要在0~40℃之间。

众所周知,密度与温度参量关系密切,无疑温标的改变将直接影响到水密度的数据。

1990年国际温标(ITS—90)已于1989年由第77届国际计量委员会议(CIPM)通过,国家质量技术监督局也于1990年发布《关于在我国统一实行“1990年国际温标"的通知》,并决定从1994年起在全国实施新温标。

为使计量、测试结果准确可靠、技术先进,现推荐采用国际温标(ITS—90)的纯水密度表来替代1968年国际实用温标(IPTS—68)的纯水密度表是有实用价值的。

新表温度范围为0~100℃,其中0~40℃为常用范围,温度间隔为0.1℃,很多工作不用内插计算,方便实用;40~100℃的温度间隔为1℃,是为了更广泛使用而编制的。

下面给出1990国际温标水密度表

表1990年国际温标纯水密表(kg/m3)

女装批发,蝴蝶铺http://www。

hudiepu。

com 6S78fQSCmZ8d 极虎地http://www.jihudi。

com ygCMs5UD9aT2。

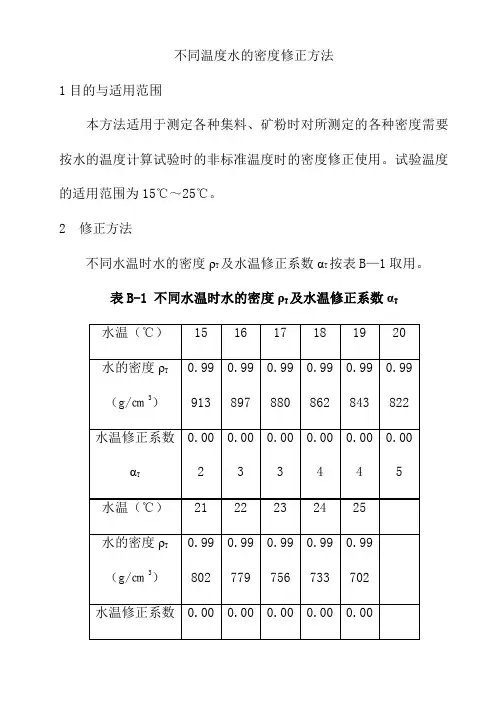

不同温度水的密度修正方法

1目的与适用范围

本方法适用于测定各种集料、矿粉时对所测定的各种密度需要按水的温度计算试验时的非标准温度时的密度修正使用。

试验温度的适用范围为15℃~25℃。

2 修正方法

不同水温时水的密度ρT及水温修正系数αT按表B—1取用。

表B-1 不同水温时水的密度ρT及水温修正系数αT

水温(℃)15 16 17 18 19 20

水的密度ρT (g/㎝3)0.99

913

0.99

897

0.99

880

0.99

862

0.99

843

0.99

822

水温修正系数

αT 0.00

2

0.00

3

0.00

3

0.00

4

0.00

4

0.00

5

水温(℃)21 22 23 24 25

水的密度ρT (g/㎝3)0.99

802

0.99

779

0.99

756

0.99

733

0.99

702

水温修正系数0.000.000.000.000.00

αT 5 6 6 7 7

条文说明

原规程中此表在许多试验方法中列出,为避免重复,现集中在本附录中,以方便使用。

由于集料密度通常是在常温下先测定相对密度。

根据定义,集料的密度等于相对密度乘以同温度下水的密度,或近似地减去水温修正系数得到。

例如对表观密度αT=γa(1-ρT/ρw)。

说明αT不仅与水在不同温度下的密度ρT有关,还与集料本身的密度有关。

由于不同集料的γa或γs、γb是不同的,所以附录B表B-1中的αT只是个近似值。

水在不同温度下的密度

水是常温下最常见的物质,其密度是由温度而变化的。

水的密度是通过它的质量与体积之比衡量的,一升水的重量大约是一公斤。

要确定水的密度,需要计算温度的影响,因为温度会影响水的质量。

水在常温情况下的密度为1.00 g / cm3。

这意味着一立方厘米的水的质量大约是一公斤。

但是,当水的温度发生变化时,它的密度也随之改变。

随着温度升高,水的密度会逐渐降低。

在4摄氏度时,水的密度最低,为0.958g / cm3,也就是说1立方厘米水的质量较常温时要低0.42克。

此外,当温度超过4°C时,水的密度将会逐渐升高,直到温度达到100°C时为止。

在100°C,水的密度最高,为1.09 g/cm3,较常温高出了0.09克。