人教版七年级下册第四单元《第1课

- 格式:docx

- 大小:21.22 KB

- 文档页数:3

《最苦与最乐》听课记录第一部分:课堂实录环节一:积累语言学习课文之前,大家可以借助文下注释或工具书,先来扫除文字障碍。

[PPT]1 .看拼音,写汉字qi契约xi6却却2 .解释词义失意:不得志,不如意。

达观:对不如意的事情看得开。

排解:排遣,借某种事情来消除。

如释重负:像放下重担一样。

影容解除精神压力后,心情轻松愉快。

心安理得:自信事情做得合理,心里很坦然。

悲天悯人:对社会的腐败和人民的疾苦感到悲愤和不平。

环节二:积累文学常识这篇文章的作者是梁启超,我们一起看文下注释①,来了解一下作者:[PPT]梁启建,字卓如,号任公,别号饮冰室主人,广东新会人,思想家、学者。

环节三:梳理文章层次这篇课文题目是《最苦与最乐》,围绕着题目我们可以展开思考:1 .作者认为最苦的是什么?最乐的又是什么?2 .作者为什么这样认为?3 .他又是怎么把道理说清楚的?4 .我们注意到题目中有一个“与”字,连接了“最苦”和“最乐”,那么“最苦”与“最乐”又有着怎样的关联呢?希望通过对这些问题的思考和解答,我们能了解作者的思路和要表达的观点。

文中哪些段落是紧紧围绕着题目中的“最苦”展开的?哪些段落是紧紧围绕着“最乐”展开的?同学们可以借助文章中一些标志性的语言来划分文章层次,大家在文中可以迅速的捕捉到这样两句话:[PPT](第1段)人生什么事最苦呢?(第4段)翻过来看,什么事最快乐呢?第1段第一句话就提出了问题:“人生什么事最苦呢?”1-3段始终在围绕着这个问题展开议论。

第4段首句说“翻过来看,什么事最快乐呢?”接下来的4、5两段集中回答了这个问题。

围绕着课题,借助这两个标志性的句子,我们先梳理出了“最苦”和“最乐”这两个部分。

环节四:分析1-3段(一)第一段这一部分紧紧围绕着“最苦”展开议论。

阅读议论性的文字时,梳理思路很重要,要注意梳理句与句之间的关系、段与段之间的关系,从而更深入地了解作者的行文思路。

请大家自读第1段,并参照PPT加上序号。

《人类的起源和发展》教案【教学目标】1.知识与技能(1)通过观察与思考四种现代类人猿分布、特点及与人类区别得出现代类人猿和人类的共同祖先是森林古猿。

(2)分析环境变化、露西化石特点以及人类起源与发展的示意图,掌握从猿到人的进化过程。

2.过程与方法(1)掌握事实与观点的概念,尝试区分事实和观点。

(2)通过动手仿制古代“石器”和游戏活动,培养学生的动手能力、团队合作精神及肢体和语言的表达能力。

3.情感态度和价值观(1)播放露西的生活和北京猿人头盖骨发现影像,激发学生学习兴趣。

(2)认同人类起源于森林古猿的观点。

(3)认同人类起源和发展的辩证唯物主义的观点。

【教学重点】1.说出人类起源于森林古猿。

2.分析环境变化、露西化石特点以及人类起源与发展的示意图,说明从猿到人的进化过程中运动和劳动等方面的变化。

【教学难点】1.认同古人类化石和遗物等对研究人类起源的重要性。

2.分析环境变化、露西化石特点以及人类起源与发展的示意图,说明从猿到人的进化过程中运动和劳动等方面的变化。

【教学方法】师生互问互答完成课堂问题、动手实践和游戏活动等形式说明语言交流和工具使用对人类发展的影响。

【课前准备】1.教师准备:收集一些简单而有特点的“石器”、多媒体课件。

2.学生准备:搜集有关人类起源和进化的资料、现代类人猿的分布以及生活状态的信息资料。

准备一些朔料泡沫,课堂上动手仿制“石器”。

【课时安排】1课时【教学过程】一、导入新课通过图片展示提出问题:“黑猩猩会变成人吗?”引出本节学习的主题。

学生活动:讨论上述问题,学生思考并大胆发表自己的意见。

你会怎样回答这个问题呢?进一步明确本节学习的主题——《人类的起源和发展》。

二、新课讲解首先学习科学家简介:教师讲述:1859年达尔文出版了《物种起源》一书,书中他认为物种是可变的,生物是进化的。

达尔文在比较人与现代类人猿的相似之处后,提出了人类和类人猿的共同祖先是一类古猿。

从此,神创论观点受到了猛烈的冲击。

七年级下册语文书读读写写拼音七年级下册第1课:《邓稼先》1.元勋yuán xūn2.奠基diàn jī3.选聘xuǎn pìn4.谣言yáo yán5.背诵bèi sònɡ6.昼夜zhòu yè7.昆仑kūn lún8.挚友zhì yǒu9.可歌可泣【kě ɡē kě qì】值得歌颂、赞美,使人感动流泪。

形容英勇悲壮的感人事迹。

10.鲜为人知【xiǎn wéi rén zhī】鲜:很少;为:被。

很少被人知道,11.至死不懈【zhì sǐ bù xiè】至:到;渝:改变。

到死都不改变。

(含褒义)12.鞠躬尽瘁【jū gōng jìn cuì】鞠躬:弯着身子;尽瘁:竭尽心力。

指贡献出全部精力。

13.当之无愧【dāng zhī wú kuì】担得起某种荣誉,无须感到惭愧。

14.家喻户晓【jiā yù hù xiǎo】喻:明白;晓:知道。

家家户户都知道。

形容人所共。

15.锋芒毕露【fēng máng bì lù】刀锋和矛尖都露出来。

比喻锐气和才干全都显露,透露出来。

16.妇孺皆知【fù rú jiē zhī】妇女和小孩都知道,指某件事物众所周知,流传得很广。

萦带yínɡdài 曛xūn 铤tǐnɡ 燕然yānrán第2课:《说和做》1.梳头shū tóu2.抱歉bào qiàn3.秩序zhìxù4.深宵shēn xiāo5.伴侣bàn lǚ6.小楷xiǎo kǎi7.硕果shuò ɡuǒ8.卓越zhuó yuè9.迭起dié qǐ10.澎湃pénɡ pài11.大无畏dà wú wèi12.弥高míɡāo13.补jiàobǔ14.群蚁排衙qúnyǐpáiyá15.迥乎不同jiǒnɡhūbùtónɡ16.锲而不舍【qiè ér bù shě】锲:镂刻;舍:停止。

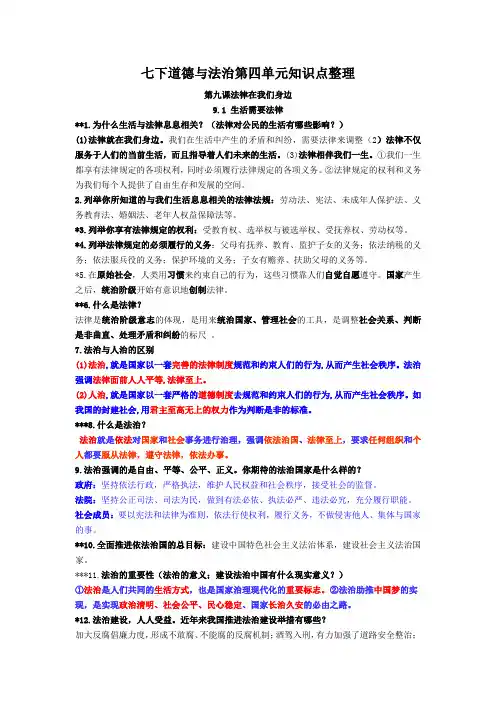

七下道德与法治第四单元知识点整理第九课法律在我们身边9.1 生活需要法律**1.为什么生活与法律息息相关?(法律对公民的生活有哪些影响?)(1)法律就在我们身边。

我们在生活中产生的矛盾和纠纷,需要法律来调整(2)法律不仅服务于人们的当前生活,而且指导着人们未来的生活。

(3)法律相伴我们一生。

①我们一生都享有法律规定的各项权利,同时必须履行法律规定的各项义务。

②法律规定的权利和义务为我们每个人提供了自由生存和发展的空间。

2.列举你所知道的与我们生活息息相关的法律法规:劳动法、宪法、未成年人保护法、义务教育法、婚姻法、老年人权益保障法等。

*3.列举你享有法律规定的权利:受教育权、选举权与被选举权、受抚养权、劳动权等。

*4.列举法律规定的必须履行的义务:父母有抚养、教育、监护子女的义务;依法纳税的义务;依法服兵役的义务;保护环境的义务;子女有赡养、扶助父母的义务等。

*5.在原始社会,人类用习惯来约束自己的行为,这些习惯靠人们自觉自愿遵守。

国家产生之后,统治阶级开始有意识地创制法律。

**6.什么是法律?法律是统治阶级意志的体现,是用来统治国家、管理社会的工具,是调整社会关系、判断是非曲直、处理矛盾和纠纷的标尺。

7.法治与人治的区别(1)法治,就是国家以一套完善的法律制度规范和约束人们的行为,从而产生社会秩序。

法治强调法律面前人人平等,法律至上。

(2)人治,就是国家以一套严格的道德制度去规范和约束人们的行为,从而产生社会秩序。

如我国的封建社会,用君主至高无上的权力作为判断是非的标准。

***8.什么是法治?法治就是依法对国家和社会事务进行治理,强调依法治国、法律至上,要求任何组织和个人都要服从法律,遵守法律,依法办事。

9.法治强调的是自由、平等、公平、正义。

你期待的法治国家是什么样的?政府:坚持依法行政,严格执法,维护人民权益和社会秩序,接受社会的监督。

法院:坚持公正司法、司法为民,做到有法必依、执法必严、违法必究,充分履行职能。

杨振宁简介杨振宁(1922-- ),美籍华人,理论物理学家,生于安徽省合肥。

因于李政道共同提出“弱相互作用中宇称不守恒”理论,获1957年诺贝尔物理学奖。

著作有《选集与后记》《读书教学四十年》等。

一、生平经历杨振宁是1922年10月1日生于安徽合肥(后来他的出生日期在1975年的出国护照上误写成了1922年9月22日)。

他出生不满周岁,父亲杨武之考取公费留美生而出国了。

4岁时,母亲开始教他认方块字,1年多的时间教了他3千个字。

杨振宁在50岁时回忆说:'现在我所有认得的字加起来,估计不超过那个数目的2倍。

'1928年杨振宁6岁的时候,父亲从美国回来,一见面就问他念过书没有?他说念过了。

念过什么书?念过《龙文鞭影》。

叫他背,他就都背出来了。

杨振宁回忆道:'父亲接着问我书上讲的是什么意思,我完全不能解释。

不过,我记得他还是奖了我一支钢笔,那是我从来没有见过的东西。

'杨振宁读小学时,数学和语文成绩都很好。

中学还没有毕业,就考入了西南联大,那是在1938年,他才16岁。

1942年,20岁的杨振宁大学毕业,旋即进入清华大学的研究院。

两年后,他以优异成绩获得了硕士学位,并考上了公费留美生,于1945年赴美进芝加哥大学,1948年获博士学位。

1949年,杨振宁进入普林斯顿高等研究院做博士后,开始同李政道合作进行粒子物理的研究工作,其间遇到许多令人迷惑的现象和不能解决的问题。

他们大胆怀疑,小心求证,最终推翻了宇称守恒律,使迷惑消失,问题解决。

杨振宁在1957年诺贝尔演讲中这样说道:'那时候,物理学家发现他们所处的情况就好像一个人在一间黑屋子里摸索出路一样。

他知道在某个方向上,必定有一个能使他脱离困境的门。

然而究竟在哪个方向呢?'原来,那个方向就是宇称守恒定律不适用于弱相互作用。

'杨振宁谨记父亲杨武之的遗训:'有生应记国恩隆'。

他在1971年夏,是美国科学家中率先访华的。

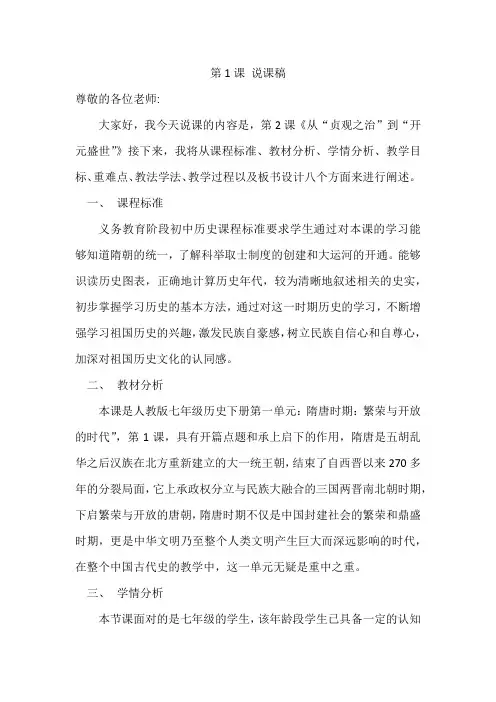

第1课说课稿尊敬的各位老师:大家好,我今天说课的内容是,第2课《从“贞观之治”到“开元盛世”》接下来,我将从课程标准、教材分析、学情分析、教学目标、重难点、教法学法、教学过程以及板书设计八个方面来进行阐述。

一、课程标准义务教育阶段初中历史课程标准要求学生通过对本课的学习能够知道隋朝的统一,了解科举取士制度的创建和大运河的开通。

能够识读历史图表,正确地计算历史年代,较为清晰地叙述相关的史实,初步掌握学习历史的基本方法,通过对这一时期历史的学习,不断增强学习祖国历史的兴趣,激发民族自豪感,树立民族自信心和自尊心,加深对祖国历史文化的认同感。

二、教材分析本课是人教版七年级历史下册第一单元:隋唐时期:繁荣与开放的时代”,第1课,具有开篇点题和承上启下的作用,隋唐是五胡乱华之后汉族在北方重新建立的大一统王朝,结束了自西晋以来270多年的分裂局面,它上承政权分立与民族大融合的三国两晋南北朝时期,下启繁荣与开放的唐朝,隋唐时期不仅是中国封建社会的繁荣和鼎盛时期,更是中华文明乃至整个人类文明产生巨大而深远影响的时代,在整个中国古代史的教学中,这一单元无疑是重中之重。

三、学情分析本节课面对的是七年级的学生,该年龄段学生已具备一定的认知能力,思维活跃,求知欲望强烈,对历史课感兴趣,喜欢听历史故事,容易被新奇的事物吸引,但是认识问题大多停留在事物的表面,缺乏对事物深入的理解与分析,未形成系统的历史知识体系以及正确的史观,活泼好动,注意力分散,喜欢发表不同的见解。

四、教学目标依据以上的课程标准分析与教材分析,我从以下三个方面制定了本课的教学目标:1.知识与能力通过对本节课的系统学习了解隋的建立与统一的过程与时间,掌握大运河的开通及其作用,开创科举取士制度和隋朝灭亡等基本史实。

培养学生根据特定的历史条件观察问题和全面分析问题的能力2.过程与方法通过相关的历史材料情景导入,学生结合课本内容及课下收集的资料,分析掌握隋朝的建立与统一,繁荣与短暂,正确评价大运河在历史上的作用,比较古代的选官制度,理解科举制创立的进步意义3.情感态度与价值观使学生通过对本课的学习认识到社会的安定是使经济发展,繁荣的前提和重要保障,教育学生要热爱祖国,热爱人民,珍惜统一、安定、团结的环境。

《邓稼先》同步练习◆基础题1.下列加点字的注音全都正确的一项是()A.元勋.(xūn) 可歌可泣.(qì) 鲜.为人知(xiān)B.奠.基(dìng) 家喻.户晓(yù) 兽铤.亡群(tǐng)C.昼.夜(zhòu) 燕然勒.功(lè) 平沙无垠.(xiàn)D.彷.徨(páng) 任人宰.割(zǎi) 河水萦.带(yíng)2.下列词语书写有误的一项是()A.租借佩服背诵妇孺皆知B.孕育挚友仰慕致死不懈C.开拓殷红署名引人注目D.选聘焦虑筹划截然不同3.解释下列句中加点词的意思。

(1)“鞠躬尽瘁....,死而后已”正好准确地描述了他的一生。

鞠躬尽瘁:(2)奥本海默是一个拔尖的人物,锋芒毕露....。

锋芒毕露:(3)青海、新疆,神秘的古罗布泊,马革裹尸....的战场……马革裹尸:◆能力题4.仿照画线的句子,在横线上续写一句话,使之构成排比句。

思考是一种启迪心智的旅行,深入的思考能够,,,。

阅读是一种照亮心路的对话。

广泛的阅读能够,,,。

5.学习本文之后,某校七年级(1)班开展了以“走近邓稼先”为主题的实践活动,请根据要求完成题目。

(1)【板报设计】从1964年10月16日中国第一颗原子弹爆炸到2017年4月20日“天舟一号”货运飞船飞天,我国科技人员在“两弹一星”精神的鼓舞下,在科技攻关上已走在世界前列。

学校要出一期以“打开科技之窗”为主题的校报,请你为校报设计两个具体的栏目。

(2)【在线交流】假如让你穿梭时空去采访邓稼先,请你在广泛收集资料的基础上设计两个问题,你会如何设计?(3)【写墓志铭】1986年7月29日,“两弹”元勋邓稼先逝世。

请你仿照例句,为邓稼先写一段墓志铭。

示例:一生为祖国无私奉献,鞠躬尽瘁,身先士卒。

让我们记住他——“两弹”元勋邓稼先。

◆提升题阅读课文小节《“两弹”元勋》,回答下面的问题。

6.“获得博士学位后立即乘船回国”一句中,“立即”一词表现了邓稼先怎样的思想品质?7.张爱萍将军称邓稼先为“‘两弹’元勋”,请你列举几条他如此称呼邓稼先的理由。

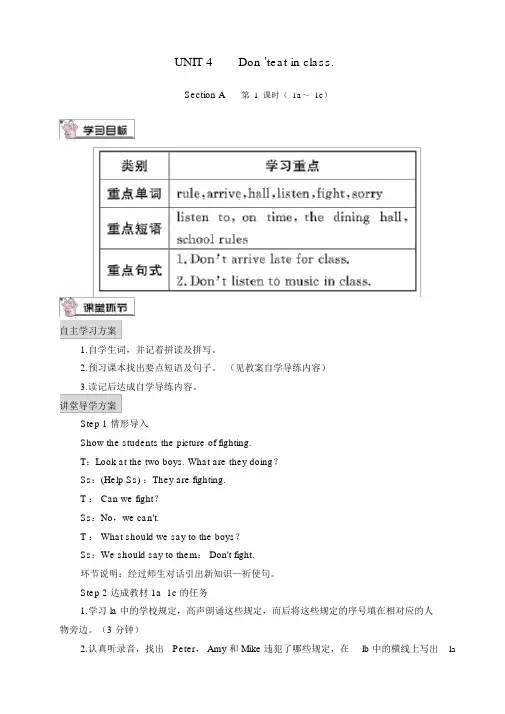

UNIT 4Don ’teat in class.Section A第1课时(1a~1c)自主学习方案1.自学生词,并记着拼读及拼写。

2.预习课本找出要点短语及句子。

(见教案自学导练内容)3.读记后达成自学导练内容。

讲堂导学方案Step 1 情形导入Show the students the picture of fighting.T:Look at the two boys. What are they doing?Ss:(Help Ss) :They are fighting.T : Can we fight?Ss:No,we can't.T : What should we say to the boys?Ss:We should say to them: Don't fight.环节说明:经过师生对话引出新知识—祈使句。

Step 2 达成教材 1a_1c 的任务1.学习 la 中的学校规定,高声朗诵这些规定,而后将这些规定的序号填在相对应的人物旁边。

(3 分钟)2.认真听录音,找出Peter, Amy 和 Mike 违犯了哪些规定,在lb 中的横线上写出la中的数字,师生共同查对答案。

(2 分钟)3.再听一遍录音,同时跟读。

(2 分钟)4.练习 lc 中的对话。

而后编写新对话,小组内进行对话练习,并进行组与组之间的比赛,教师评论。

(5 分钟)5.小结训练。

(3 分钟)把以下祈使句改成否认形式。

(1)Eat in the hall.(2)Talk loudly.Don't eat in the hall. Don't talk loudly.环节说明:听闻联合,第一时间向学生传达语言目标,经过结对对话练习和小结训练,学生能够娴熟掌握祈使句。

Step3 问题研究1.arrive 的用法用arrive,arrive in/at 填空。

(1)When do you arrive in Shanghai every week?(2)When I arrive at Yucai Middle School in Shanghai,it is 7:50.(3)After I arrive here, I begin my class.【注意】 arrive“抵达”,arrive 是一个不及物动词,不可以直接跟表示地址的名词。

七年级下册语文教案人教版第一课

人教版七年级下册语文第一课《邓稼先》的教案如下:

一、教学目标

1. 知识与技能:学习本文写人叙事的方法,了解作者杨振宁的写作特点。

2. 过程与方法:通过速读,把握文意,理解作者的思想感情。

3. 情感态度与价值观:学习邓稼先的杰出品质和奉献精神,培养学生的爱国情怀。

二、教学重难点

1. 重点:掌握本文写人叙事的方法,了解邓稼先的品质和精神。

2. 难点:理解作者的思想感情,认识邓稼先对于中国的重要意义。

三、教学过程

1. 导入:通过回顾中国的历史,引入课文主题。

2. 速读课文,了解文意:通过速读,让学生大致了解文章的内容和结构。

3. 分析人物形象:分析邓稼先的品质和精神,学习他的爱国情怀和奉献精神。

4. 探究写作手法:学习本文写人叙事的方法,了解作者杨振宁的写作特点。

5. 拓展延伸:结合实际,谈谈自己的感受和体验,培养学生的思考能力和表达能力。

6. 总结全文:总结本课的学习内容,强调邓稼先的重要性和意义。

四、教学评价

1. 评价目标:评价学生对本课知识的掌握情况,以及情感态度和价值观的表现。

2. 评价方法:通过课堂提问、练习和测试等方式进行评价。

3. 评价标准:准确掌握本课知识,能够理解和运用所学内容,具有正确的情感态度和价值观。

五、教学反思

1. 总结本课的教学过程,分析教学效果。

2. 反思自己的教学方法和手段是否得当,是否达到了预期的教学目标。

3. 思考如何改进自己的教学方法和手段,提高教学质量和效果。

七年级生物下册第四单元第六章第一节人体对外界环境的感知(第1课时眼和视觉)练习(新版)新人教版编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(七年级生物下册第四单元第六章第一节人体对外界环境的感知(第1课时眼和视觉)练习(新版)新人教版)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为七年级生物下册第四单元第六章第一节人体对外界环境的感知(第1课时眼和视觉)练习(新版)新人教版的全部内容。

第一节人体对外界环境的感知第1课时眼和视觉课时目标1.识图说出人眼球的基本结构及其功能。

2.说出视觉的形成过程。

3.知道近视的成因及预防措施.问题导入如果把眼睛比喻成心灵的窗户,角膜就是窗户上那明亮的玻璃。

有些人却因外伤或疾病损坏了角膜而失明。

人眼球的基本结构及其功能是怎样的?视觉是如何形成的?知识点一眼的结构图4-6-1 眼球的基本结构和功能示意图知识点二视觉的形成过程外界物体反射来的光线→______→瞳孔→________、玻璃体错误! ________(产生物像)错误!感光细胞错误!神经冲动错误!______________(形成视觉)知识点三近视及其预防1.近视眼症状:眼球的前后径过________,或者晶状体曲度过________且不易恢复原大小,远处物体反射来的光线通过晶状体等折射所形成的物像,就会落到视网膜的________,这样看到的是一个模糊不清的物像.2.近视眼的矫正:近视眼可以通过配戴近视镜——__________加以矫正。

3.近视眼的预防(1)“三要”一要:__________要正确,眼与书的距离要在________厘米左右;二要:看书、看电视或使用电脑__________后要休息一会儿,要远眺几分钟;三要:要定期检查视力,认真做____________。

第1课源于生活,高于生活一.教学目标1、知识与技能:通过学习,使学生了解美术的基础理论,为欣赏评述美术作品奠定理论基础。

知识目标:通过思考和讨论,培养学生参与意识,合作互动解决问题和分析问题的能力。

2、过程与方法目标:提问、讲解、分析、演示、讨论。

3、情感、态度、价值观目标:通过画家的创作故事激发学生热爱生活热爱艺术的思想情感。

二.学情分析本节课的学习者特征分析主要是根据教师平时对学生的了解以及学生年龄段的思维发展情况而做出的:1、学生为七年级的孩子,具有较强的求知欲和好奇心。

2、学生有过较多的探究学习的经验。

3、学生已经学过手绘线条图案的相关知识。

4、学生能够简单应用手绘线条图案的相关知识解决问题。

5、学生在平常的生活中已经接触过有关设计的例子。

6、在这个年龄阶段的学生思维发展处在关键期。

三.教学重难点教学重点:使学生理解艺术创作的内容与技法都源于生活,艺术家所创造的艺术作品及其艺术形象是高于生活的。

教学难点:已美术作品为切入点,使学生理解表现性艺术是否符合这一点。

四.教学过程活动1【导入】京剧导入引出课题同学们你们看过京剧吗?京剧里的动作与我们生活中的动作一样吗?美吗?有艺术性吗?这些动作是不是从我们生活中来的了?学生讨论回答,教师总结这说明艺术创造和现实生活有着密不可分的关系,也就是说生活中的所有点滴小事或者发生过的事是艺术素材的提供者和原形.今天来学习第一课《艺术源于生活,高于生活》。

活动2【讲授】一、欣赏国画作品《虾》作者:齐白石1、齐白石简介:齐白石是我国著名的艺术家,他在诗、书、画、等方面都有很高成就。

他作画反对拘泥于形似,主张形神兼备。

他认为“作画妙在似与不似之间”,“太似为媚俗,不似为欺世”都不可取。

2、齐白石画的虾与真虾有什么不同?真虾的眼睛看上去是一个小点,他却以浓墨横笔将虾眼画的非常突出,显得极为精神;真虾的腿有很多,他删繁就简,仅画五条,就显得多而生动。

所以他画的虾,既让人感到虾是充满生命力的,又让人体会到苍劲有力的笔法和浓淡干湿变化的墨色的艺术美感。