第14课三国鼎立局面的形成

- 格式:doc

- 大小:41.50 KB

- 文档页数:7

初中中国古代史知识点梳理三国鼎立局面的形成三国鼎立局面的形成是中国古代史上一段非常重要的历史时期,主要发生在三国时期,即公元220年至280年。

在这段时间内,中国分裂为三个主要的政权,分别是曹魏、蜀汉和东吴。

下面是三国鼎立局面形成的一些重要知识点:1.汉灵帝时期:鸿门宴是三国鼎立局面形成的触发点之一、在汉灵帝时期,曹操在许昌建立了实际上的统治地位,他发动了对董卓的讨伐战役,成功平定了内乱,使朝政重新稳定了一段时间。

然而,曹操的野心和权力扩张使得他与其他势力发生了冲突,为后来的三国鼎立局面埋下了伏笔。

2.曹操与吕布的战争:吕布是当时著名的武将,他与曹操之间的战争导致了曹操与孙权的联盟。

曹操为了对抗吕布,与孙权结盟,吕布最终被曹操击败并处死。

曹操与孙权的联盟使得曹操的势力进一步扩大,也为后来的三国鼎立局面奠定了基础。

3.赤壁之战与刘备登基:赤壁之战是三国鼎立局面形成的转折点之一、在这场战役中,刘备和孙权联合,共同对抗曹操的军队。

最终,曹操在赤壁之战中遭受重大失败,这场失败使得他失去了对南方的控制,为刘备登基打下了基础。

4.刘备登基:在赤壁之战之后,刘备得到了孙权的支持,成功登上了汉王位,建立了蜀汉政权。

刘备的登基使得中国分裂为三个政权,形成了三国鼎立的局面。

刘备统一了关中地区,并与孙权建立了友好的关系。

5.曹魏与东吴的对立:刘备登基后,曹操和孙权之间的关系逐渐恶化。

曹操试图消灭东吴,但多次战役都失败了。

这一系列的战争使得曹魏和东吴的对立愈发激烈,使得三国鼎立局面更加稳定。

6.刘备与曹魏的对抗:刘备一直试图攻取中原地区,与曹魏进行对抗,但多次战役都以失败告终。

尽管刘备的势力在西南地区得到了巩固,但是他始终无法攻占中原地区,这使得三国鼎立局面更加困难。

综上所述,三国鼎立局面的形成是由汉灵帝时期的政治动荡开始,经过曹操与吕布的战争、赤壁之战与刘备的登基等一系列事件逐渐形成的。

三国鼎立局面的形成不仅对中国古代史产生了深远的影响,同时也为后来中国历史上的政治格局奠定了基础。

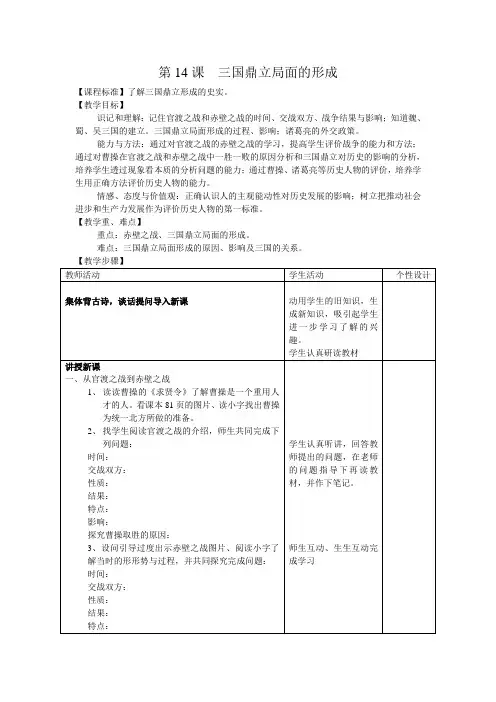

第14课三国鼎立局面的形成【课程标准】了解三国鼎立形成的史实。

【教学目标】识记和理解:记住官渡之战和赤壁之战的时间、交战双方、战争结果与影响;知道魏、蜀、吴三国的建立。

三国鼎立局面形成的过程、影响;诸葛亮的外交政策。

能力与方法:通过对官渡之战的赤壁之战的学习,提高学生评价战争的能力和方法;通过对曹操在官渡之战和赤壁之战中一胜一败的原因分析和三国鼎立对历史的影响的分析,培养学生透过现象看本质的分析问题的能力;通过曹操、诸葛亮等历史人物的评价,培养学生用正确方法评价历史人物的能力。

情感、态度与价值观:正确认识人的主观能动性对历史发展的影响;树立把推动社会进步和生产力发展作为评价历史人物的第一标准。

【教学重、难点】重点:赤壁之战、三国鼎立局面的形成。

难点:三国鼎立局面形成的原因、影响及三国的关系。

【教学步骤】教师活动学生活动个性设计集体背古诗,谈话提问导入新课动用学生的旧知识,生成新知识,吸引起学生进一步学习了解的兴趣。

学生认真研读教材讲授新课一、从官渡之战到赤壁之战1、读读曹操的《求贤令》了解曹操是一个重用人才的人。

看课本81页的图片、读小字找出曹操为统一北方所做的准备。

2、找学生阅读官渡之战的介绍,师生共同完成下列问题:时间:交战双方:性质:结果:特点:影响:探究曹操取胜的原因:3、设问引导过度出示赤壁之战图片、阅读小字了解当时的形形势与过程,并共同探究完成问题:时间:交战双方:性质:结果:特点:学生认真听讲,回答教师提出的问题,在老师的问题指导下再读教材,并作下笔记。

师生互动、生生互动完成学习影响:探究曹败孙刘取胜的原因:引导过度:二、魏、蜀、吴的建立1、在地图上分别填出三国建立的时间、建立者、国号、都城及统治范围。

(形成空间概念)重点强调曹操不是三国时期的人物2、小组探究讨论形成原因:3、影响:教师讲解设问引导过度:三、三国时期三国的关系:学生读书,学生分类归纳:蜀吴关系、蜀魏关系、魏吴关系。

三国鼎立局面的形成(精选6篇)三国鼎立局面的形成篇1〖教学目标〗:知识与能力知道三国鼎立局面形成过程中重要历史人物曹操(诸葛亮、刘备、孙权),区别文学描写和历史原貌之间的关系;了解历史上著名的战役“官渡之战”和“赤壁之战”,说出其与三国鼎立局面形成的关系;简述三国鼎立局面的形成(它对历史发展产生的影响);指出三国的大概地理位置,提高识图能力;通过录像、材料分析,提高学生的综合概括能力。

过程与方法:利用多媒体教学,直观形象地了解三国鼎立局面形成的有关史实。

情感态度与价值观:通过本课的学习,能认识到国家统一是历史发展的必然趋势;通过学习从东汉末年军阀割据到三国鼎立局面的形成这一时期的史实,了解曹操(诸葛亮)等作为我国历史上杰出的政治家、军事家,对我国历史进步所起的重要作用。

〖设计思路〗学情分析学生对三国历史多少有一些了解,对历史课的学习兴趣浓厚,表现欲望强烈,通过形象直观的多媒体教学,可以进一步刺激学生对历史知识的渴求;通过学生的课堂讨论分析,可以增强师生的互动性。

教材分析三国鼎立局面的形成是三国两晋南北朝时期的初期阶段。

东汉末年政局混乱,黄巾大起义使东汉政权名存实亡,地方割据势力膨胀,军阀混战,民不聊生,百姓渴望结束混战,实现统一,恢复安定生活。

经过“官渡之战”曹操统一了北方;经过“赤壁之战”,曹操、孙权、刘备分别据有中原、江东、四川等地,形成三分天下之势,最终形成三国鼎立局面。

充分运用多媒体教学手段,展示大量的影像、动画、图片等信息,不断地为学生创设一种历史情境,通过几段录像及动态的过程图,激发学生的兴趣,刺激学生的有意注意。

讨论题的设计,有目的地引导学生去探究。

在讨论中,既可以解决教学中的重点、难点问题,又可以培养学生交流、合作的意识。

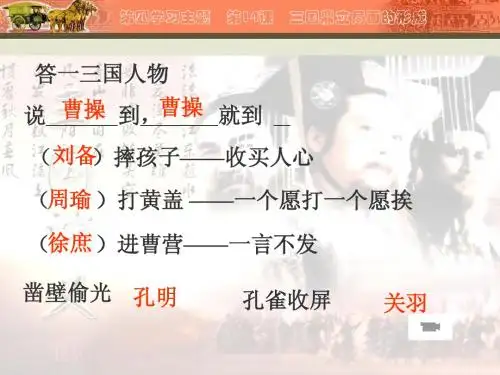

〖教学过程〗导入新课:图片1:课题动画图片2:(录像)讲课前我们先看一段反映东汉末年政治、经济、军事状况的录像,然后我们比一比,赛一赛谁的记忆力好,谁的综合分析能力强。

2019-2020学年度初中七年级上册历史第14课三国鼎立局面的形成川教版课后练习第八十一篇第1题【单选题】著名典故“三顾茅庐”源自东汉末年。

这位曾住在茅庐里的历史人物是( )A、曹操B、刘备C、诸葛亮D、孙权【答案】:【解析】:第2题【单选题】2009年12月,在河南安阳发掘一座东汉大幕,经考证确定为曹操高陵,引起人们对曹操的关注。

下列史实与曹操有关的是( )①招贤纳士②官渡之战③赤壁之战④建立魏国A、①②④B、①②③C、②③④D、①②③④【答案】:【解析】:第3题【单选题】A、AB、BC、CD、D【答案】:【解析】:第4题【单选题】江南经济开发是中国古代经济的一个重要增长点。

下列各项与江南经济持续开发不相关的是( )A、东汉末年以来北方人口南迁B、南方比较安定C、淝水之战的胜利,阻止游牧民族南下D、三国鼎立局面的形成【答案】:【解析】:第5题【单选题】据《三国志》记载,230年,孙权派某将军率领万人船队到达夷洲。

这位将军是( )A、黄盖B、周瑜C、张骞D、卫温【答案】:【解析】:第6题【单选题】歌曲《曹操》的第一句歌词是“东汉末年分三国”。

奠定三国鼎立局面的战役是( )A、淝水之战B、巨鹿之战C、官渡之战D、赤壁之战【答案】:【解析】:第7题【单选题】下列符合三国两晋南北朝时期历史特点的是( )①中国封建社会的分裂时期②北方出现民族大交融的趋势③江南经济得到迅速发展④社会上佛教盛行A、①②③B、②③④C、①③④D、①②③④【答案】:【解析】:第8题【问答题】观察下图,结合所学知识回答问题。

(1)图中A、B、C为三国中的哪三国?(2)其中A、B、C三国的建立者分别是谁?(3)其中发生在E 的哪场战争为三国鼎立局面的形成奠定了基础?(4)F在三国时期被称为夷州,它就是现今的什么地方?【答案】:【解析】:第9题【问答题】指出下列材料中的错误,并给出理由厦门大学易中天教授在中央十套《百家讲坛》开讲的品三国的历史节目,小敏很喜欢看,时不时在课后“品”起三国。

三国鼎立局面的形成曹操,字孟德,小字阿瞒,汉族,沛国谯(今安徽亳州)人。

中国东汉末年闻名的军事家、政治家和诗人,三国时期魏国的奠基人和要紧制造者,后为魏王。

其子曹丕称帝后,追尊他为魏武帝。

曹操一生征战,为全国尽快统一,在北方普遍屯田,兴修水利,对那时的农业生产恢复有必然作用;第二,他用人唯才,打破世族家世观念,抑制豪强,所统治的地域社会经济取得恢复和进展。

另外,他还精于兵法,著《孙子略解》、《兵书接要》《孟德新书》等书。

作为一代枭雄,他精通音律,善作诗歌,抒发政治理想,并反映汉末人民苦难生活,慷慨悲凉。

诸葛亮(181年7月23日-234年8月28日),字孔明,号卧龙(也作伏龙),汉族,琅琊阳都(今山东临沂市沂南县)人,蜀汉丞相,三国时期杰出的政治家、战略家、发明家、军事家。

活着时被封为武乡侯,谥曰忠武侯;后来的东晋政权为了推崇诸葛亮的军事才能,特追封他为武兴王。

代表作有《前出师表》、《后出师表》、《诫子书》等。

发明木牛流马、孔明灯等。

诸葛亮在后世受到专门大的尊崇,成都有武侯祠,大诗人杜甫也有赞扬诸葛亮的《蜀相》名篇传世。

试一试你能填!战争名称 时间交战双方 影响 官渡之战赤壁之战三国鼎立的形成国号 建立时间 建立者 都城课前预习 一 二1.东汉末年割据一方的军阀中闻名的有 ( )①袁绍 ②刘备 ③曹操 ④刘表A.①②B.②③C.①③D.③④2.官渡之战的交战两边是 ( )A.曹操和袁绍B.曹操和孙刘联军C.孙权和刘备D.袁绍和孙刘联军3.208年左右,割据东汉天下的要紧军事集团是 ( )A.袁、曹、刘集团B.曹、刘、孙集团C.刘、孙、袁集团D.孙、袁、曹集团4.三国鼎立形成的关键性战役是 ( )A.官渡之战B.巨鹿之战C.淝水之战D.赤壁之战5.三国鼎立局面正式形成于( )A .公元200年B .公元208年C .公元220年D .公元229年1.东汉末年闻名的军阀有哪些?他们之间进行了哪些战争,各自产生了什么阻碍?2.魏蜀吴三国的成立者、建国时刻、国号和都城?1.官渡之战后,曹操挥笔写下了千古诗篇《龟虽寿》:“神龟虽寿,犹有竟时;腾蛇乘雾,终为土灰。

第14课三国鼎立局面的形成【教学目标】知识与能力:记住东汉末年,内迁少数民族的名字。

了解鲜卑族拓拔部强大的简要经过。

概述北魏孝文帝促进民族融合的改革的背景、措施和影响。

能力与方法:通过对孝文帝改革的历史条件的概括,培养概括能力。

通过对北魏孝文帝改革的措施的分析,培养评价历史事件的初步能力。

通过对“北魏蓦地出土的石砚”等的观察,培养学生释读历史图片的能力,归纳分析的能力。

情感、态度与价值观:学习北朝时期的相关知识,进行历史唯物主义观点的教育。

通过北魏孝文帝功绩的概括,培养学生尊重历史、是非分明、爱憎分明的情感。

【教学重、难点】重点:1、北魏孝文帝改革的条件和历史意义。

2、孝文帝改革的措施。

难点:1、北朝的朝代更替情况。

2、北魏孝文帝改革加速了黄河流域民族融合的进程的理解。

【教学过程】一、谈话导入新课从南朝统治南方,引出南朝时北方怎么样呢?然后请大家先把课文认真预习一遍,包括课文中设计的所有信息,看书的同时找出你没有弄懂的问题,5分钟后我们一起讨论解决。

认真听,吸引起学生进一步学习了解的兴趣。

(学生认真研读教材。

)二、讲授新课(一)、少数民族的内迁1、看地图册,明确东晋南朝时,北方、西北方少数民族大量内迁,看清楚内迁各族的位置和名称,在本子上写画五个少数民族的名字。

为什么这一时期会出现少数民族大规模内迁的情况?(教师略为讲解,这时北方寒冷干澡。

)2、东晋北朝时,哪个少数民族的影响最大,为什么?3、总结一下,北魏建立的时间、都城、建立者。

(学生认真听讲,回答教师提出的问题,在老师的问题指导下再读教材,讨论,请学生看书作答,并作下笔记。

)二、北魏孝文帝的改革1、教师:细读教材94—96页,看看有哪些内容?小结:背景——措施——影响,学生落实在书上。

2、课堂讨论:北魏孝文帝却将自己的名字改为汉族姓氏。

他为什么要这样做?3、看迁都图,请学生讲述迁都的故事,讨论:他为什么要如此辛苦的把都城迁到洛阳,迁都成功有什么好处?4、孝文帝为了吸收汉族文化,采取了那些措施?请勾画下来,然后我们来开展课堂竞赛,看谁背得又快又准确?学生阅读教材、结合自己课外了解的知识谈看法。

第14课三国鼎立局面的形成

【教学目标】

一、识记与理解

1.识记官渡之战和赤壁之战的时间,交战双方和战争结果,理解两次战争的特点及其对历史发展的影响。

2.知道魏蜀吴三国的建立者,建国时间,国号和都城,理解鼎立局面的形成和影响。

3.理解诸葛亮的外交政策,进一步提高用历史唯物观评价历史人物的能力。

4.初步培养评价战争的能力和透过现象抓本质来分析历史问题的能力。

二、过程与方法

1.通过播放《三国演义》主题曲导入新课。

2.播放《三国演义》中赤壁之战的片断,让学生感受战争场面和人物性格。

3.通过列表比较魏蜀吴三国的建国时间等知识。

4.通过观观察三国鼎立形势图了解三国形势。

三、情感态度与价值观

1.正确认识人的主观能动性对历史发展的作用。

2.树立初步的评价历史人物的唯物主义观,把全推动社会进步和生产力的发展作为评价历史人物的第一标准。

【重点难点】

重点:赤壁之战;三国鼎立局面的形成。

难点:三国鼎立局面形成的原因、影响及三国关系

【授课类型】新课

【教学准备】备课及制作多媒体课件

【学生准备】课前预习

【教学方法】讲述法、讨论法等多种方法结合

【教学时间】一课时

【教具媒体】多媒体

【教学过程】

引入新课:

(多媒体播放《三国演义》主题曲),(教师引导过渡)同学们,你们知道这是哪部电视剧的主题曲吗?(学生回答后继续引导)你们最熟悉或最喜欢的剧中人物都有哪些?曹操是什么时期的人物呀?学生如果答是三国,教师则抓住机会纠正。

老师进一步引导出学生对曹操的评价:有可能说曹操是军事家、政治家、诗人或者说他多疑、狡诈,是一位奸臣等等,在学生的发言和讨论中,教师指出电视剧《三国演义》中的故事人物和历史上的故事人物是有区别的,那么曹操与三国是怎样的关系呢?东汉末年都发生了哪些事呢?让我们来进入今天的新课。

(出示课题《三国鼎立局面的形成》)

学习新课:

(教师引导过渡)前面我们学习了西汉之后东汉建立,东汉末年,中央政权名存实亡,众多军阀各据一方,互相兼并,连年混战。

于是,在袁绍和曹操之间发生了战争。

(课件显示标题)

一、从官渡之战到赤壁之战

(课件显示曹操头像)简介曹操并让学生阅读小字部分,找出他为统一北方所做的准备,军事上组成精锐队伍、农业上开垦荒地、实行屯田保证粮食供应,稳定军心民心,政治上挟天子以令诸侯。

曹操力量逐渐强大,为统一北方打下基础。

让学生读教材上的“读一读”,了解曹操是个重用人才的人。

(组织学生阅读官渡之战的介绍,师生共同完成下列问题):

(课件显示)

官渡之战性质?军阀混战

官渡之战结果?曹操以少胜多

官渡之战的影响?为统一北方打下基础

曹操取胜原因?1政治谋略得当

2重视人才

3重视经济

4军事才能出众、战略战术得当(教师引导过渡)官渡之战后,曹操基本统一北方,实力进一步壮大。

为统一全国,曹操大举进攻南方。

而在南方,孙权、刘备组成联军,有力阻击了曹操的进攻。

其中,赤壁之战就是一次著名的以少胜多的战例。

只不过这一次是曹操大败,为什么呢?

(出示赤壁之战示意图课件,向学生简介战争形势与过程。

播放电视剧《三国演义》中赤壁之战片断,组织学生观看。

)

(观看完毕后,师生共同探讨下列问题):

赤壁之战性质?军阀混战

赤壁之战结果?孙、刘联军以少胜多

赤壁之战影响?为三国鼎立打下基础

孙、刘联军取胜原因?1组成联军壮大实力,战略得当

2采用火攻,战术得当

3利用气候、地理等条件

4曹操官兵来自北方,不习水战,水土不服且骄傲自满、松懈轻敌并且战术失误。

(教师引导过渡)赤壁之战后,曹操元气大伤,势力只局限在北方,统一全国的目标已无法实现。

孙权巩固了在江南的地位,刘备据占西南(湖南湖北大部分地区,还占有今天四川,云南等地方)。

三国鼎立局面由此形成。

二、魏、蜀、吴的建立(课件显示)

(指导学生看书,并按下面问题整理,师生共同整理,形成简明知识点,并

(教师强调魏国的建立者是曹丕,所以曹操不是三国时期的人物,曹操也没称帝,他是在曹丕称帝后追尊为武帝的)

㈡三国鼎立局面形成的原因?

1、赤壁之战曹操战败是三国形成的直接原因

2、三国都不具备统一全国的实力,当时的经济基础和力量对比条件不成熟,这也是三国鼎立局面形成的根本原因。

㈢三国鼎立局面形成的影响?

三国鼎立局面形成,结束了东汉末年众多军阀混战局面,虽然三国时期是我国的分裂时期,但由于三方互相牵制,这种相对的形势又在一定程度上避免了战乱给人民带来的痛苦,有利于社会经济的发展。

(教师引导过渡)三国形成后,各国都努力巩固自己实力,同时又试图消灭对方,那么,他们的关系发生了什么变化?

三、魏、蜀、吴的关系(课件出示)

(教师引导过渡)赤壁之战后,三国之间的关系也发生了一些变化,他们之间互相牵制。

(教师简单归纳并出示课件)

蜀吴关系:结盟―――破裂―――重新结盟

蜀吴与魏:敌对―――吴魏靠拢,蜀孤立―――蜀吴结盟与魏对立(出示课件)诸葛亮的外交策略:联吴,制魏,保蜀

课堂小结:

东汉末年,军阀混战,曹操在官渡之战中大败袁绍,为统一北方奠定了基础。

几年后,为统一全国,曹操南下,然而赤壁一战曹操大败归北,三国鼎立局面由此形成。

三国鼎立局面的形成,在一定程度上他们互相制约,结束了东汉的军阀混战局面,同时,他们又试图消灭对方,所以,不断壮大自己,重视发展生产,也推动了地方经济的发展,这为后来中国的统一奠定了物质基础。

课堂作业:

一、选择题(选出正确答案)

1.东汉末年,曹操统一北方的主要军事对手是()

A孙权B刘备C袁绍D刘表

2.官渡之战和赤壁之战的性质是()

A军阀割据集团的争霸兼并战争B农民起义军反封建王朝的战争

C皇族内部争夺中央政权的混战D少数民族反对民族压迫的战争

3.赤壁之战交战双方是()

A曹操和袁绍B曹操和刘备、孙权

C刘备和孙权D袁绍和刘备、孙权

4.奠定三国鼎立局面基础的重要战役是()

A巨鹿之战B官渡之点 C赤壁之战D淝水之战

5.“功盖三分国,名成八阵图。

江流石不转,遗恨失呑吴。

”杜甫这首诗

所概括的历史与下列哪一位历史人物最为相关?()

A曹操B司马懿C诸葛亮D孙权

6.下列哪一位历史人物不属于三国时期的?()

A曹操B孙权C刘备D诸葛亮

二、材料分析:

官渡之战后,曹操挥笔写下了《龟虽寿》:“神龟虽寿,犹有竟时;腾蛇乘雾,终为土灰。

老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。

”

请回答:①你认为他的“壮心”是什么?诗歌表达了他怎样的境界?

②说说他最大的历史功绩是什么?你认为他为什么能有此作为?

三、拓展、培优训练

1.动手设计一幅三国鼎立的示意图。

2.历史上的“官渡之战”、“赤壁之战”都是我国古代以少胜多的著名战役。

请你选择其中的一个战例总结历史经验教训。

3.我们常说,国家统一是历史发展的主流,是历史的进步。

那么,从汉朝的统一政权到三国鼎立,你认为它是历史进步还是倒退?说说你的理由。