中国美术学院象山校区(课堂PPT)

- 格式:ppt

- 大小:49.18 MB

- 文档页数:62

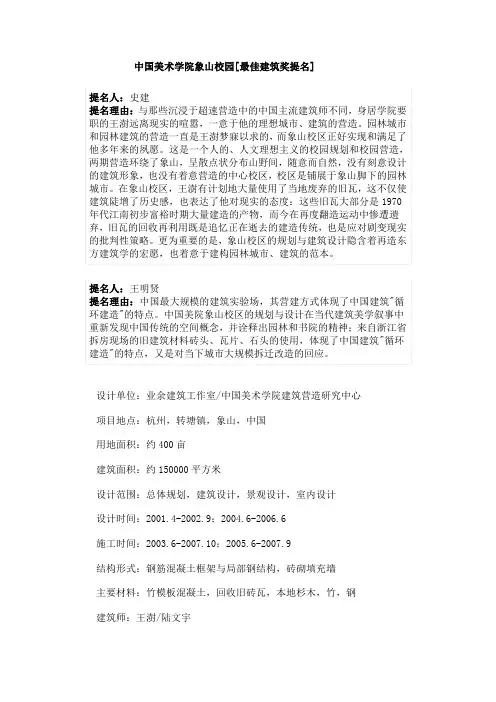

中国美术学院象山校园[最佳建筑奖提名]提名人:史建提名理由:与那些沉浸于超速营造中的中国主流建筑师不同,身居学院要职的王澍远离现实的喧嚣,一意于他的理想城市、建筑的营造。

园林城市和园林建筑的营造一直是王澍梦寐以求的,而象山校区正好实现和满足了他多年来的夙愿。

这是一个人的、人文理想主义的校园规划和校园营造,两期营造环绕了象山,呈散点状分布山野间,随意而自然,没有刻意设计的建筑形象,也没有着意营造的中心校区,校区是铺展于象山脚下的园林城市。

在象山校区,王澍有计划地大量使用了当地废弃的旧瓦,这不仅使建筑陡增了历史感,也表达了他对现实的态度:这些旧瓦大部分是1970年代江南初步富裕时期大量建造的产物,而今在再度翻造运动中惨遭遗弃,旧瓦的回收再利用既是追忆正在逝去的建造传统,也是应对剧变现实的批判性策略。

更为重要的是,象山校区的规划与建筑设计隐含着再造东方建筑学的宏愿,也着意于建构园林城市、建筑的范本。

提名人:王明贤提名理由:中国最大规模的建筑实验场,其营建方式体现了中国建筑"循环建造"的特点。

中国美院象山校区的规划与设计在当代建筑美学叙事中重新发现中国传统的空间概念,并诠释出园林和书院的精神;来自浙江省拆房现场的旧建筑材料砖头、瓦片、石头的使用,体现了中国建筑"循环建造"的特点,又是对当下城市大规模拆迁改造的回应。

设计单位:业余建筑工作室/中国美术学院建筑营造研究中心项目地点:杭州,转塘镇,象山,中国用地面积:约400亩建筑面积:约150000平方米设计范围:总体规划,建筑设计,景观设计,室内设计设计时间:2001.4-2002.9;2004.6-2006.6施工时间:2003.6-2007.10;2005.6-2007.9结构形式:钢筋混凝土框架与局部钢结构,砖砌填充墙主要材料:竹模板混凝土,回收旧砖瓦,本地杉木,竹,钢建筑师:王澍/陆文宇建筑师简介:王澍,1963年生,1997年,他在杭州创立了业余建筑工作室,2000年获上海同济大学建筑城规学院建筑学博士。

视界观OBSERVATION SCOPE VIEW从中国美术学院象山校区公共艺术、景观和建筑谈学习感悟王刚(北京化工大学,北京,100000)摘 要:大学现在来讲已不是那么陌生,随着高等教育的逐渐普及,越来越多的人走进大学,我国的大学发展也是百花盛开,百花齐放。

国内的大学不同于国外环境,我们的大发展阶段还是在改革开放之后,好多大学依然保留着建校时的老建筑,老的标志性雕塑,老校门等等,这些都是见证高校的发展。

在国内大学中中国美术学院的校园设施、公共艺术建设可谓是独具特色,这也是依托学校优势,在整个象山校区的建设中功能与结构相适应,材质与原生相和谐,整体与自然相和谐。

关键词:校园;公共艺术;景观;建筑中国美术学院坐落于风景秀美的浙江省杭州市(以下简称国美),这是一所有着80余年历史的校园,象山校区作为中国美术学院在2004年和2007年分期而建的校区,是一处与杭州地区的山水美景相呼应的优美校园,在建设中校方也是本着“山水校园,人文校园”的基本宗旨。

在学校不断的迁徙过程中也是不断追求学校在校园环境和人文气息上有更大的突破。

这也是要求办学理念、办学特色、办学环境有机相统一结合。

在象山校区是著名建筑师,普里兹克建筑奖得主王澍老师团队创作建设而成,象山校区整体建设在国内高校中可谓是独具特色,整个设计与建设之路可谓是工程量之大、设计之难、材料整理之复杂最终完成效果之震撼。

此项目全部使用回收废废旧材料,共用去了800万件回收旧材料,从设计到最终落成共经历长达十年之久,独具匠心。

走在校区中在高楼林立的大城市仿佛置身于世外桃源,让本就人文气息浓郁的中国美术学院更加诗意盎然。

本文分析象山校区从中体会学习感悟。

[1]从整体上理解“自然、生态”在整个校区的设计中是没有高楼大厦的,但却是让象山校区整体坐落于大自然的怀抱中,运用的回收废旧材料、石头、原木料、竹子等等天然的材料并在加上现代化的钢筋混净土结构创作出了具有江南水乡建筑特色、有现代风格的、自然生态的且形态不同的各式功能性建筑,包括宿舍楼、图书馆、博物馆等等。

在如今喧嚣的社会,王澍沉浸于乡间,寻找中国传统民间匠作技术,创造性地传承中国传统建筑并与之对话。

在他看来,中国的建筑传统是一个循环营造的体系,体现着建筑与自然的和谐。

他喜欢运用自然的材料和自然的营造方式,并融入本土的民族文化,让建筑有历史、有文化、有记忆,同时具有现代建筑的时代感。

王澍对中国园林深感兴趣,认为造园是自然与城市之间的思考方式,认为这个诗意、安静的活动首先由文人来完成;此外,王澍对山水画有一种特殊的情感。

因此,他在建筑作品中融入了许多造园的特征、手法和山水画的构图,营造出“天人合一”的环境和永久的诗意。

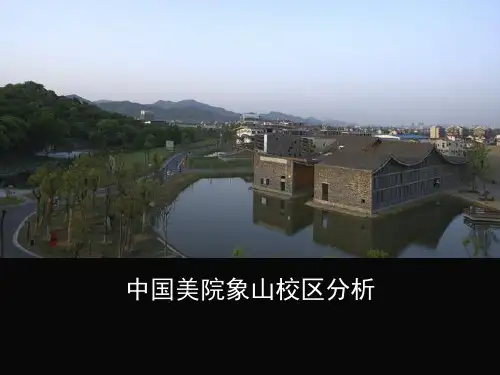

一、项目概况象山位于杭州市西湖区转塘镇,中国美术学院象山校区就是因这座山而得名。

21世纪初,我国大部分大学在组建大学园区,中国美术学院没有追随这股潮流,而是独树一帜,选址在一座名为“象山”的小山附近。

象山校区建筑面积约14万平方米,工程分两期建设,首先动工的校区位于象山北侧,二期则位于象山南侧。

整个项目从2001年至2007年历经6年完工。

第一期工程从2001年设计,至2004年建成,由图书馆、体育馆、公共艺术学院、影视动画学院和两座廊桥组成,较大的建筑共10座,建筑面积约6万平方米。

第二期工程从2004年设计,至2007年建成,由美术馆、体育馆、设计艺术学院、建筑艺术学院、实验加工中心、学生食堂和宿舍组成,较小的建筑有2座,较大的建筑有10座,建筑面积约8万平方米。

二、合院建筑布局从平面图上看象山校区,其建筑布局形式是一种合院式的分布格局,面向象山而造园,营造了一幅与山共存,建筑实体向内心(象山)围合的画面。

在设计象山校区时,王澍对校园设计思考的定位落在了中国传统书院上,这个传统不仅仅涉及纯美学的问题,更重要的是探讨人的基本生存方式。

回望中国传统书院,有诗云:“生平有志在山水,得绂此邦非偶尔,行行白鹿书院来……”(钱闻诗《三峡桥》)中国传统书院的选址都非常考究,诗中所说的白鹿书院就依庐山五老峰而建。

中国美术学院象山校区植物配置分析发表时间:2016-11-18T16:34:35.350Z 来源:《低碳地产》2016年9月第18期作者:谢博敏[导读] 中国美术学院象山校区(以下简称美院象山校区)是建筑师王澍的作品,曾获得2012年普利兹克建筑奖。

作品倍受关注也倍受争议。

中国美术学院象山校区(以下简称美院象山校区)是建筑师王澍的作品,曾获得2012年普利兹克建筑奖。

作品倍受关注也倍受争议。

该方案利用现代建筑技术将中国的传统元素体现得淋漓尽致,向我们展现了传统材料的原始美。

在这样的基础上,这里的校园景观环境与之相匹配,展示出了不同于城市园林的一种全新面貌,一种原始美和自然美。

第一次参观象山校区给我留下了非常震撼的感受,象山校区建筑单体虽然各具风格,但是全都给人一个感受,那就是简直就像地里长出来的一样,既然是地里长出来的,自然是粗旷的,雄厚的,蓬勃的。

而与之相辅相成的植物配置也给我一种耳目一新,眼前一亮的感受。

这是一种没有经过精心修饰,但是如同原始森林一样美,让我回忆起我去日本奈良时看到的风景,仿佛随时都会有一只小鹿出现在眼前。

1.项目简介中国美术学院象山校区位于杭州转塘镇,总建筑面积25万平方米。

总用地面积800亩。

象山北侧的校园10座建筑与两座廊桥组成的建筑群, 建筑面积约7万平方米, 作为公共艺术学院、影视动画学院、图书馆与体育馆使用。

象山南侧的由10座大型建筑与两座小建筑组成, 建筑面积近8万平方米, 包括建筑艺术学院、设计艺术学院、实验加工中心、美术馆、体育馆、学生宿舍与食堂。

在中国美术学院象山校区的设计理念中,有这样一句话,“整个方案正是重新发现自然,并让建筑场所回到重新再造自然场景之中,回到一个有森林、花草、山水组成的原生态的自然之中的一个尝试。

”2.平面布局分析校区的总平面布局以中央的象山为核心,山高约50m,两条从西侧大山流来的小河从山的南北两侧绕过,在象山东端合并,蜿蜒流入宽阔的钱塘江。

王澍代表作品中国美术学院象山校区项目地点:杭州,转塘镇,象山,中国用地面积:约400亩建筑面积:约150000平方米设计范围:总体规划,建筑设计,景观设计,室内设计设计时间:2001.4-2002.9;2004.6-2006.6施工时间:2003.6-2007.10;2005.6-2007.9结构形式:钢筋混凝土框架与局部钢结构,砖砌填充墙主要材料:竹模板混凝土,回收旧砖瓦,本地杉木,竹,钢建筑师:王澍/陆文宇这片校园是国立中国美术学院为它的建筑艺术学院、设计艺术学院、公共艺术学院、影视动画学院、实验加工中心、基础教学部建造的新校园,500多教师和5000多本科与研究生在这里教学、学习与生活。

2000年,学院没有选择进入中国时下流行的政府组建的大学院区,而是选址在杭州南部群山的东部边缘,尽管这里暂时会存在一些基础设施不足的问题,但学院的教授、艺术家与参与选址的建筑师共同认为,依照中国的文化传统,在建筑选址时,环境中的山水甚至比建筑更加重要。

建筑师王澍在象山新校园的建造中体现了自己的思考与主张。

如何在迅速丧失地域文化的中国城市重建有地域根源的场所结构,如何让中国传统与山水共存的建筑范式活用在今天的现实,如何利用大学校园的建造规模探索一种当代中国本土新的城市营造模式。

回望中国传统园林院落式的大学建筑原型,象山新校园最终呈现为一系列“面山而营”的差异性院落格局。

建筑群敏感的随山水扭转偏斜,场地原有的农地、溪流和鱼塘被小心保持,中国传统园林的精致诗意与空间语言被探索性的转化为大尺度的淳朴田园。

那些校园建筑因此不是孤立的设计出来,而是在“自然”与“城市”之间的思考中显现出来。

在中国的建筑传统中,这样的建筑被称为“园林”。

这个词无法用西语的“花园”去翻译,它特指“自然”被置入“城市”,而城市建筑因此发生某种质变,呈现为半建筑半自然的形态。

如果“自然”是一端,建筑师思考的另一端就是“城市”,一系列似乎在等待某种事件突发的小场所,似乎有点散漫,甚至没有一个严格的结构,但真正的生活才可能在这里放松的发生。

浅析中国美院象山校区在当代中国,任何一个建筑师都无法回避传统问题,这是中国建筑师的一个古典情结。

一方面,面对现代,我们不得不放弃古典情感;然而另一方面这种放弃又必须是在熟悉和尊重基础上作出的决定,若没有古典情感而要在自己的作品中放弃古典情感是不可能的。

能像王澍这样如此深刻又紧密地将极为先锋的创作与古老的民间传统联系在一起的人并不很多,这种对于传统的借鉴表现了王澍对传统的尊重。

然而,单纯的传统性结构并不能承载他对于建筑的全部理解,生活的每一片断都是在原有旧事物的基础上叠加了一些新的事物。

他的代表作品中国美术学院象山校区就是对传统和现代建筑结合的漫长探索。

环境“规划并建设一个美术学院的校园,不仅是一个景观问题,而是在更本质的层次上对建设模式的选择。

决定着知识与教育将来在一个什么样的人文世界中成长,决定着学生的世界观、艺术观、道德观将在一个什么样的人与自然的关系中养育,并最终影响、决定着我们所生存的这块土地的未来。

”中国美术学院象山校区设计整个方案选址正是以此为基础,让建筑场所回到重新再造自然场景之中,回到一个有森林、花草、山水组成的原生态的自然之中的一个尝试。

就好比王澍一直所向往,喜爱的江南园林一般,他企图把中国传统上的园林元素而不仅是建筑,重新呈现在杭州南部群山的东部边缘,呈现在一所校园里。

而成功落成的象山校区在今天便是中国传统与山水、建筑共存活用的范式。

象山校园采取曲折而自由的布局,建筑和自然景观各占一半。

在西方,建筑一直享有面对自然的独立地位,而在中国传统文化里,建筑在山水中只是一个不可忽略的次要之物。

在王澍看来,整个建造体系关心的不是人间社会固定的永恒,而是追随自然的演变。

象山校区里,建筑不再突显,而是让位于境界和气象,得到得山水之照应和领引。

原本平坦的场地被顺山形水势改造为这一带典型的低丘,连续、突然转折、高低起伏且不断分叉的步道系统使这里成为一种水平绵延的漫游场所。

整体的自然错动与内院的几何严谨形成了动静之间的生趣转换,不规则总图构成一种空间的运动关系。

浅析中国美术学院象山校区----功能与形式、文化孰轻孰重一.引言:今年四月份的时候我们去杭州建筑认知实习,有幸的和王澍及他的象山校区来个亲密的接触。

以前总是在书本网络上了解他及他的作品,感觉他是个很有个性的建筑师,他的作品充满了“中国式解构”的意味。

对他也充满了崇拜之情,当大巴车进入美院的象山校区,她与南山校区的建筑风格完全不同。

在这里你仿佛进入江南水墨画般的仙境,新奇的艺术造型,个性的立面和开窗形式,传统的乡土材料。

此时的建筑很具有吸引力,大家都很急不可耐的下车,一睹她的真容。

但通过几个小时的实地参观接触,我对他却没有了崇拜,反而有了种质疑——“功能”难道比“所谓的形式、文化”更重要吗?首先谈谈象山校区的建筑设计的独到优异之处吧二.象山校区的设计的独到之处。

第一,王澍设计的象山校区,大到整体的布局经营,小到建筑的形式、材料,确实有很多对传统与本土营造方式的思考。

这种对当代建筑界“忘本”现象的批评,并最终提出了结合本土与当代现实的具体实验方案,这是值得我们肯定的。

第二,王澍在文章中常说,环境比建筑更重要。

设计师对环境自然而然的改造,以及大量的种植和绿化,的确使校园富有生机和意趣。

象山校区这种崇尚自然的独特环境,在众多大学校园中的确是不多见的。

这不仅为美院学子提供了良好的学习、生活环境,同时也打破了多年来几乎大同小异的大学校园格局,使大家重新思考大学校园的建设问题。

第三,建筑师重新认识本土营造观念,特别是挖掘出了一些在当代仍显示着可用价值,甚至在当前社会中显得十分先进的建筑理念。

美院建筑利用传统与本土的材料与观念,却又获得出其不意的新奇感,三.象山校区的不足之处单纯为了立面效果,根本没有考虑人的真实感受。

从外立面看建筑的效果很不错,很有艺术气息,与我们见惯了的正常建筑截然不同,打破了多年来几乎大同小异的大学校园格局,使大家重新思考大学校园的建设问题。

但他完全没有将人考虑进去,仿佛就在“玩弄”建筑,“玩弄”美院的在校师生。