小说阅读考点一线索情节与构思技巧训练加答案解析

- 格式:doc

- 大小:100.00 KB

- 文档页数:19

部编初三语文小说阅读答题技巧一、文体基本常识三要素:人物形象、故事情节、环境描写人物:1、从塑造人物方法:语言描写、动作描写、神态描写、外貌(肖像)描写、心理描写。

2、从描写的角度:正面描写、侧面描写情节:开端、发展、高潮、结局(序幕、尾声)环境:自然环境描写:对人物活动的时间、地点、季节、气候、景物的描写社会环境描写:对人物活动的历史背景、社会情态、人际关系等的描写环境描写作用:1、交代事情发生的时间、地点,为人物活动提供具体的背景2、渲染气氛、烘托人物3、推动情节发展。

分析小说线索:①叙事类——事件发展的经过、叙述人的所见所感等;抒情类——感情依托物、某种感情(发展变化)等;状物类——主要物品、情感等。

②注意文章的标题。

有的文章直接揭示线索③有时候通过在文章中某个词语或某个事物反复出现来显示线索。

分析概括感情变化:①理清事件发展变化的过程或阶段②寻找“过程和阶段”中“显示”或“暗示”(体会整体氛围)感情(态度)变化的词句③抽取关键词语概括二、有关语言赏析的题型三、描绘类四、提问方式:某句话中某个词换成另一个行吗?为什么?或:文章的某个句子说成另一个句子好不好?为什么?五、答题模式:不行。

因为该词生动具体(形象、准确)地写出了+对象+效果,换了后就变成+不好的效果。

或:不行,因为该词比另一词的感情更强烈(或该词比另一词更切合对象的性格特征)。

六、答题示例:每见我伸手欲揽其近前,她必远远地跑开,仰起笑脸逗我;待我佯作冷淡而不顾,她却又悄悄跑近,偎我腰间。

好一个调皮的孩子!(节选自谢大光《鼎湖山听泉》)七、问:“好一个调皮的孩子”,为什么不说成“真是可爱的孩子”?八、答:因为“好一个”比“真是”感情更强烈,“调皮”比“可爱”更切合爱女的性格特征。

九、结构类提问方式:某两个或三个词的顺序能否调换?为什么?答题模式:不能。

因为(1)与人们认识事物的规律(由浅入深、由表入里、由现象到本质)不一致(2)该词与上文是一一对应的关系(3)这些词是递进关系,环环相扣,表达了……答题示例:“记住:想占便宜的人,往往占不到便宜!”父亲指着碗里的荷包蛋告诫儿子……“记住,想占便宜的人,可能要吃亏!”父亲指着蛋教训儿子说……“不想占便宜的人,生活也不会让他吃亏!”父亲意味深长的对儿子说。

李斯拣了一条腐败狗万芊①李斯去牌友刘渊家打牌回来时在那边的小区里拣了一条狗,一条似乎有着很纯血统的棕色沙皮狗。

李斯是开着新买的“雪佛兰SPARK”迷你车去的,那车正散发着高贵的皮革味道。

那狗是在李斯开车门之际趁李斯毫无防备的时候,从花丛中很敏捷地蹿出来钻进李斯爱车的,怡然自得地趴在副驾驶座上,一副死皮赖脸的模样。

李斯先是吃了一惊,继而试图赶那狗儿下车,可那狗儿贪婪地嗅着车厢里浓重的皮革味道,愣是不肯下车,那眼神充满着哀怜与乞求,那小小的尾巴使劲摇着,一副谄媚的样子。

②刘渊接了李斯的电话赶紧下楼来,说那是条人家的弃狗,已经在小区里转悠一二天了。

只要一见新车,就拼命往里钻,若是没车的人逮它,它就发了狂地乱叫乱蹿。

几个驾摩托、骑单车的牌友,在一旁掇弄着李斯说:“这狗一定是条富贵人家的狗,像我们这些没有轿车的主儿,它还看不上呢!李斯你就带它回去吧,你好歹也是有车有房奔小康的人,没有一条贵气一点的宠狗,还真缺点啥呢!”③李斯想想也是,家里妻子女儿早就嚷嚷着要养条有点品位的狗,这沙皮狗,虽然是条弃狗,看上去还是挺体面的。

李斯心一软,也就把这人家的弃狗带回了家。

④女儿自然喜欢,还专门为它起了个挺洋气的名字,叫拉克。

⑤可拉克进了家,李斯的妻子便发现这狗其实很特别,骨子里有一种特别的贵气。

洗澡,它拼命挣着不愿洗盆浴,犟着偏要洗上淋浴才舒坦,况且近不得低档的洗涤品,喷点普通的香水还老打喷嚏,一换上名贵的香水,它就跟你耍嗲。

拉屎呢,它自个会像模像样地蹲在抽水马桶上,如果洗手间关着,它宁可憋着满屋子转。

睡觉呢,不是软和的床毯或沙发巾,它根本不睡。

那吃呢,更是让李斯他们左也不是右也不是,小店里买了便宜的香肠它嗅也不嗅,那牛奶,它也是尽挑口味可口的喝,最气人的是,自来水,它是滴水不沾的,就是纯净水,它还挑着喝呢。

那贵气、那娇气、那挑剔,李斯自叹就是他们一家人加起来也没有它这般。

它最大的本领就是能察言观色,整天变着法子讨主人们的喜欢,以至更宠它,更怜它。

部编初三初中语文小说阅读技巧详细版【常见的小说考点及答题技巧】概括故事情节技巧:1、人+事+果(适用于一句话概括事件或情节题);2、起因+经过+结果(适用于概括比较复杂的事件)3、开端+发展+高潮+结局(题型一般是要求补全情节,近年来多用填空形式,因此答题前首先要先分好层次)分析插叙的作用技巧:插入了……内容,补充交代了……,表现人物……性格,突出主题。

(有时也会有解释了悬念,推动情节发展等作用)附:倒叙的作用:突出事件的结局,造成悬念,吸引读者。

补叙的作用:补充交代……的内容,突出人物……特点,增强艺术效果。

线索的提取及其作用分析技巧:1、如何提取线索:主要看把材料(事件)贯穿起来的是什么,一般是事线、物线、情(情感变化)线,有时也会以时间、地点为线索。

2、线索的作用一般有这些:贯穿全文,使文章浑然一体,使结构完整严谨,条理清楚、层次清晰。

分析关键的句段的作用(多为分析开头、中间和末尾的重要句段的作用)技巧:从两个角度入手:内容上、结构上。

一般有如下规律:1、在开头。

内容上:①开篇点题②写出了……(概括内容),抒发……情感。

结构上:①引出下文②统领下文③设悬念,引人入胜④为后文情节发展作铺垫。

2、在结尾(一般是议论、抒情句)。

内容上:①点明……中心,深化主题;写出了……(概括内容),突出人物……思想品质(或情感)。

结构上:首尾呼应,总结全文。

3、在中间。

内容上:(概括本段内容即可)。

结构上:①承上启下(过渡)作用。

②为后文的故事情节埋下伏笔(或做铺垫)小说主人公是谁?技巧:最能表现主题思想的人物。

如《我的叔叔于勒》主人公是菲利普夫妇。

结合文段分析人物形象的特点及其作用技巧:特点分析:观其外察其内,通过细读人物的言谈举止等细节和相关典型事例来归纳人物形象特点,注意:1、归纳时用词要尽量准确;2、“结合原文”时要举例(引用或概括);3、结合主题来揣摩人物特点;4尽量答完整。

作用分析:1、扣主题;2、次要人物往往用来衬托主要人物;3、线索人物起穿针引线的作用,使全文事件、人物有机结合、浑然一体(参看考点三——线索的作用)。

高考语文小说阅读专项复习:分析小说的情节含练习题及答案 (一)为了备考高考语文,阅读小说是必不可少的一个复习环节,而分析小说情节则是其中的重点。

掌握了分析小说情节的方法,不仅可以更好地理解小说,还能够提高分析能力和阅读能力。

今天我们就来探讨一下高考语文小说阅读专项复习——分析小说的情节。

一、情节的含义与重要性情节是小说中最基本的构成要素之一,是精神活动与事件的总和。

小说情节是对毕生经历和成果的高度浓缩,它能够传达出作者的深刻思想,使读者在阅读过程中产生共鸣。

因此,分析小说情节是读懂和领悟小说内涵的重要途径之一。

二、分析小说情节的方法1.了解小说的整体结构在分析小说情节前,要首先了解整个小说的结构,包括小说的主题、情节线、名字、人物等。

了解整个小说的结构可以帮助我们更好地分析情节,理解小说的故事脉络。

2.把握小说的关键事件小说中的事件可以分为主线和次线,而主线的发展就是小说的情节发展。

因此,要把握小说中的关键事件,理解事件发展的原因和影响,以及事件背后反映的作者思想。

3.分析人物的性格特点小说情节的铺陈往往是由人物行为所推动的。

因此,要分析人物的性格特点,理解他们的行为背后所隐藏的心理,进而分析情节的发展。

4.体会小说的情感倾向情感是小说的重要组成部分,也是情节发展的推动力之一。

在分析小说情节时,要体会小说的情感倾向,理解小说所表达的情感要素,从中分析情节的发展和转折点。

三、情节分析练习题及答案1. 《骆驼祥子》中,祥子的命运极其坎坷,同时,故事情节也充满着阴暗的色彩。

请问,这个小说的情节由哪些元素构成?答案:这个小说的情节由祥子的悲惨命运、社会不公、人性的扭曲、毒瘤般的环境等元素构成。

2. 《傲慢与偏见》中,伊丽莎白和达西相识之初,他们对彼此都有很大的偏见,而经过一系列事件之后,他们的关系得到了转变。

请问,在小说情节的发展过程中,伊丽莎白和达西的性格特点和行为有哪些变化?答案:在小说情节的发展过程中,伊丽莎白变得更加成熟,思想更加开放,胆识更加豁达,而达西则表现出更多对爱情的态度和情感,逐渐摆脱了高傲自大的心态。

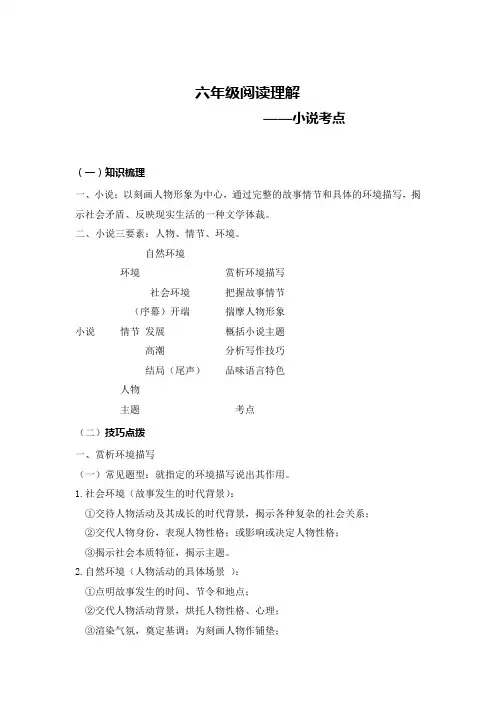

六年级阅读理解——小说考点(一)知识梳理一、小说:以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写,揭示社会矛盾、反映现实生活的一种文学体裁。

二、小说三要素:人物、情节、环境。

自然环境环境赏析环境描写社会环境把握故事情节(序幕)开端揣摩人物形象小说情节发展概括小说主题高潮分析写作技巧结局(尾声)品味语言特色人物主题考点(二)技巧点拨一、赏析环境描写(一)常见题型:就指定的环境描写说出其作用。

1.社会环境(故事发生的时代背景):①交待人物活动及其成长的时代背景,揭示各种复杂的社会关系;②交代人物身份,表现人物性格;或影响或决定人物性格;③揭示社会本质特征,揭示主题。

2.自然环境(人物活动的具体场景):①点明故事发生的时间、节令和地点;②交代人物活动背景,烘托人物性格、心理;③渲染气氛,奠定基调;为刻画人物作铺垫;④推动故事情节发展;⑤暗示或象征社会环境,衬托主题。

(二) 环境类试题答题思路表述格式①×××具体描写了……景色,交代了故事发生的时间、地点等,营造(创设)了一种……气氛;②渲染(定下)了……的抒情基调;③烘托了人物的思想感情;④为下文……情节展开作了铺垫,推动……的情节发展。

二、赏析小说的人物形象1.人物描写的方法:⑴正面描写:肖像描写、语言描写、动作描写、细节描写、心理描写⑵侧面描写:侧面烘托、环境描写2.常见题型⑴分析小说刻画人物的方法与技巧;⑵概括人物的性格特征;⑶评价小说中的人物(包括作者自身对人物的态度和读者对人物的评价)。

3、形象刻画基本技巧——各种描写手法的运用与作用。

⑴肖像、神态、动作描写:更好展现人物的内心世界及性格特征。

⑵语言描写:①、刻画人物性格,反映人物心理活动,促进故事情节的发展。

②、描摹人物的语态,使形象刻画栩栩如生、跃然纸上。

⑶心理描写:直接表现人物思想和内在情感(矛盾/焦虑/担心/喜悦/兴奋等),表现人物思想品质,刻画人物性格,推动情节发展。

高考小说阅读情节手法题详解(经典例题+练习+答案解析)【题目设定方式】1、文中运用了什么表现手法(细节描写、象征、对比、衬托、铺垫、伏应、悬念、巧合、误会、突转、抑扬)以及用它塑造形象时所起的作用。

2、文中特有的表达方式(记叙、议论、抒情、描写)如何为表情达意服务的。

3、分析作品思路方面的特点及其好处。

4、分析出构思和人物塑造、主题表达方面的联系。

【解题思路展示】首先明确文中运用的技巧、手法。

其次,分析作者在文中运用了什么技巧,写了什么内容。

再次分析技巧的作用,主要分析评价在主题的表现、人物形象的塑造、感情的抒发、布局谋篇方面起到了什么效果。

(一)叙述人称及作用(1)第一人称:(“我”“我们”)以当事人的身份叙述,给读者以真实可信之感。

(2)第二人称:(“你”“你们”)便于对话,便于抒情, 显得亲切感人。

(3)第三人称:(“他”、“他们”等)不受时间和空间的限制,能够比较自由灵活地反映客观内容,有比较广阔的活动范围。

(二)叙述方式及效果1.顺叙作用:使人物、事件的叙述有头有尾、脉络清楚,有较强的时空层次性;2.倒叙作用:使文章曲折有致,造成悬念,引人入胜;增加叙事波澜;使文章结构富于变化,避免平铺直叙;增强文章可读性和感染力;3.插叙作用:帮助展开主要事件,或推动故事情节发展,或对主要人物的身份作简要介绍,或诠释某一细节;使文章波澜起伏,增大了文章容量,可读性增强;4.补叙作用:对原来的叙述起丰富、补充作用;造成悬念,叙事波澜,深化主旨,造成强烈的艺术感染力;5.平叙作用:可以把头绪纷繁,错综复杂的事情,写的眉目清楚 ,有条不紊。

(三)描写方式:(这个在人物形象中已述)1.正面:包括外貌、心理、行动等。

2.侧面:环境、人物之间关系。

(四)修辞手法:比喻:化深奥为浅显,化平淡为生动,化抽象为具体。

夸张:突出特征,强化情感;烘托气氛,增强感染力。

拟人:化物为人,亲切自然;生动活泼,具体形象。

对偶:结构对称,形式整齐;节奏鲜明,音节和谐;高度概括,富有表现力。

现代文阅读理解答题技巧——分析线索作用(附练习和答案)文学作品阅读之分析线索作用【考点分析】线索,指事情可寻的端绪、路径,或贯穿于整篇文章的思路、脉络等。

在写作中,用一根线把事件按一定顺序连起来,让这些材料表达一个完整的意思,这根'线'就是叙事的线索。

线索是在文章中起连贯作用的,如果有了好的材料,再加上有使之连贯的线索,那么文章就成为一串美丽的珍珠。

在一篇文章里,事物发展的过程或作者所表述的思路,常常成为贯串始终的一条线索。

读课文,抓住了线索,就容易掌握段落结构,领会中心思想。

写作文时,抓住了线索,就容易做到围绕中心,组织材料,使文章中心明确、条理井然,显得内容集中、脉络清晰。

【设问方式】分析线索作用类题目考查的设问方式通常有:1、文章的叙述线索是什么?设置这一线索有什么作用?2、联系全文,简要分析“×××”在文章谋篇布局中的作用。

3、本文中“×××”事物在文中多次出现,有何作用?4、文章选材众多,但不觉凌乱,请分析其中的原因。

5、请补充文中“我”对“×××”的感情变化。

6、本文有多条线索,请说出其中两条。

【技巧点拨】一、线索形式线索是作者选择材料的准绳,是作者选择材料的脉络或描写、记叙的脉络。

散文的线索一般有以下几种常见形式。

①时间线:以事情的发展、时间的推移变化为线索。

如《伟大的悲剧》。

②地点线:以空间方位的变化或地点转换为线索。

如《从百草园到三味书屋》。

③人物线:以人物或人物特征为线索。

如《背影》。

以人物的行踪或见闻感受为线索。

如《孔乙己》中的“我”。

④事物线:以某一件具体的或有某种象征意义的事物为线索如《猫》以“猫”为叙事线索。

⑤事件线:以某一中心事件为线索。

如《社戏》以看社戏为线索。

⑥感情线:以思想感情变化发展为线索。

如《紫藤萝瀑布》以赏花、惜花、思花的感情变化组织材料。

⑦景物线:以景物为叙事或抒情的线索。

考点一把握线索,梳理情节,赏析构思技巧及作用一、梳理情节,分析线索及思路文本展示一典例阅读下面的作品,完成文后题目。

(20分)枪口下的人格徐树建①这是1944年的8月,德国人占领下的巴黎。

在一家咖啡馆里,一名叫霍夫曼的德国少校脑后忽然被顶上一件冰凉的东西,随即有人大声命令道:“霍夫曼少校,举起你的手来。

”②霍夫曼大吃一惊,只得举起双手,一任挎在腰间的手枪被抽走,等转头一看顿时又气又羞,原来,刚才顶着自己的并不是枪,仅仅是一柄铲子,而俘虏他的人竟是贝尔蒂——他的房东。

③德国军队占领巴黎后,霍夫曼就住在贝尔蒂家。

他对贝尔蒂一家还算客气,不过,那更是一种骨子里的轻蔑。

此刻,望着霍夫曼疑惑不解的样子,贝尔蒂自豪地说:“我们起义了,全城都解放了,现在,我要把你押送到战俘营里。

”④于是霍夫曼不得不在前面走。

这时贝尔蒂的邻居迈尔迎面过来,冲上前对着霍夫曼就是一口黏痰。

霍夫曼不动声色地擦掉脸上的黏痰,然后傲慢地说:“先生,你太没有风度了。

作为一名有尊严的帝国军人,我鄙视你。

”迈尔听了暴跳如雷,挥舞着拳头要上前揍他,更有几个围观的人大叫起来:“扒了他的衣裳,用石块砸死这个德国佬。

”⑤贝尔蒂死命拉住迈尔,又对众人说:“他是一个俘虏,理应得到应有的尊重,还是让法律来审判他吧。

”霍夫曼听了。

对贝尔蒂微微弯腰,说:“谢谢。

”⑥贝尔蒂呵斥道:“收起你那一套吧。

你一个双手沾满无辜者鲜血的刽子手,有何风度、尊严可言?”⑦霍夫曼被关进了战俘营。

谁知刚过去几个小时,这座城市又被德军重新占领,然后,大伙像猪羊一样全被赶到广场上。

⑧霍夫曼和其他俘虏自然得到了解救,他们趾高气扬地走到大伙面前,挨个指认几个小时前俘虏他们的人。

⑨只要他们一指认出谁,那人就会被粗暴地强拉出来当众杀死。

⑩一会儿轮到霍夫曼指认了,他一双狼似的眼睛从一张张惊慌失措的脸上扫过。

没有人能忍受他的目光,大家不得不低下头,只有一双眼睛避也不避,那人正是贝尔蒂。

⑪只见霍夫曼盯着贝尔蒂,轻声说:“你维护了我的尊严,现在,该是我回报的时候了。

高中语文基础学习之概括情节,分析线索(含答案)小说情节是指在小说提供的特定环境中,由于人物之间的相互关系与环境间的矛盾冲突而产生的一系列生活事件发生、发展直至解决的整个过程。

它通常由一组或若干组具体的生活事件组成,在一条基本情节线索的统领下包括许许多多的细节。

小说情节的组成通常有开端、发展、高潮、结局,有时前面还有序幕,后面还有尾声。

情节往往是显示生活中矛盾的发展过程。

情节的巧妙安排对于刻画人物和表现主题有着重要意义。

对小说情节的考查,既可能考查某一情节、某一细节的作用,也可能考查某种情节安排的技巧、某种线索的作用。

小说的整体情节一般包括开端、发展、高潮和结局四个部分;局部情节即某一部分讲述了一个怎样的故事,先写了什么,后写了什么。

开端:小说所反映的矛盾冲突的开始。

发展:小说主要矛盾冲突从发展到激化的演变整体过程。

高潮:决定矛盾各方面的命运或者主要矛盾即将解决的关键时刻,是矛盾冲突发展的顶点。

结局:矛盾得到解决,是情节发展的必然结果。

命题趋势高考小说阅读越来越深化基础,注重教考衔接。

小说情节是高考文学类文本阅读的重点,也是高考小说阅读的常考点。

小说情节常考题有概括情节、分析某一情节的作用等。

小说情节概括题虽不是常考题,但经常和情节特点、人物心理、情节作用糅合到一起考查。

近两年小说考题逐步去模式化,考题也更加灵活,因此考生非常有必要对小说情节概括题和小说特点题的有关知识与方法了然于胸,做题时才能有效调动储备,灵活智慧做答。

题型一概括情节梳理概括情节常见题型①请概括小说的主要情节②请用简明的语言梳理这篇小说的脉络③文中共写了几件事?请一次加以概括(包括指出开端、发展、高潮、结局四部分中的某一方面)④请围绕主人公xxx梳理文章的基本情节⑥小说的线索是什么?xx是怎样贯穿全文的?请简要分析。

一情节结构模式(1)传统小说通常是以时空为本位的线性结构模式。

情节的运行一般有以下几种方式。

①基本模式:开端一发展一高潮一结局。

高考小说阅读对点练:线索类专题(附答案解析)一、阅读下面的文字,完成文后题目。

(考点:双线结构及其作用)辩才禅师沈祖菜树林稀疏的地方,露出了一角红墙,那正是巍峨的永欣寺。

红的墙在落日的光辉里闪着眩目的色彩,当它映入骑在马上的辩才禅师眼帘的时候,他的心立刻跳动起来。

他像一个从战场上回来的兵士,在一种没有生还之望的心情中意外地回到了故乡。

他想到立刻就可以回到他住惯了的寺院,看见他心爱的东西——那维系着他全部生命的一卷兰亭》,他欢喜得要发狂了。

他想起皇帝三次敕令他入内庭,千方百计想骗取他的《兰亭》,自己如何的不为威势所屈,排斥了一切奇珍异宝的诱惑,始终不曾将《兰亭》献出来。

秋渐渐地深了,萧条的气象笼罩了大地。

辩才禅师近来总感到生活中还缺少了一些什么东西,可以说,是缺少一个人——一个能够了解《兰亭》同时也就是能够了解他珍爱《兰亭》的心情的人。

他的弟子中,却没有一个能够了解《兰亭》的,这一点,辩才禅师不能不认为是他生活中的遗憾。

有一天,那是一个寂静的黄昏,辩才禅师刚临摹过一通《兰亭》,慢慢地踱出禅室,远远地望见有一个生客在院子前面徘徊着,似乎是来庙中观览的。

“是什么地方的施主光降寒寺?”辩才禅师殷勤地问。

客人慢慢地走了进来,是一个三十几岁书生模样的人,高高的身材,穿一件宽大的黄袍,头上戴着巾,巾下覆着一个略瘦而苍白的脸,他非常合礼地作了一个揖,用清朗而沉着的声音回答辩才禅师的问话。

“弟子姓萧,是北方人,带了一些蚕种到南方做买卖;偶尔经过宝刹,一些生动的壁画吸引了我,这伟大的艺术给了我最高的启示,使我留住了。

”辩才禅师很高兴地邀请来客进了禅室。

他们下棋,弹琴,谈论文史,立刻非常相得了。

有一天,姓萧的客人带来了一幅梁元帝《自画职贡图》给辩才禅师看,画是那样精巧;辩才禅师一见,就深深地赞叹起来。

于是姓萧的客人说:“弟子最好书画,的确,好的画像好的字一样值得人称赞。

”“好的字吗?那不用说是二王了!”辩才禅师得意地叫起来。

概括分析小说的情节结构——概括情节、赏析手法、真题详解、课时训练(含答案)考点一概括小说情节小说的情节是小说中用于表现人物性格发展变化的事件,它是生活片断的有机剪辑,又是矛盾发生、展开、发展的过程。

情节的组成一般有:(序幕)、开端、发展、高潮、结局、(尾声)。

可作情节线索的一般有:事、物、人、情、时间、空间、情感。

概括小说情节可遵循如下方法:概括小说情节“三步骤”[典题释法](·高考江苏卷)阅读下面的文字,完成后面的问题。

①会明是三十三连一个火夫。

提起三十三连,同时记起国民军讨袁时在黔、湘边界一带的血战。

事情已十年了。

如今的三十三连,全连中只剩会明一人同一面旗帜,十年前参加过革命战争,光荣的三十三连俨然只是为他一人而有了。

旗在会明身上谨谨慎慎地缠裹着,他忘不了蔡锷都督说过“把你的军旗插到堡上去”那一句话。

②这十年来的纪录是流一些愚人的血,升一些聪明人的官。

这一次,三十三连被调到黄州前线,会明老早就编好了三双草鞋、绳子、铁饭碗、成束的草烟,都预备得完完全全。

他算定这热闹快来了。

在开向前防的路上,他肩上的重量不下一百二十斤,但是他还唱歌。

一歇息,就大喉咙说话。

③驻到前线三天,一切却无动静。

白天累了,草堆里一倒就睡死,可是忽然在半夜醒来,他就想,或者这时候前哨已有命令到了?或者有夜袭的事发生了?或者有些地方已动了手?他打了一个冷战,爬起身来,悄悄地走出去望了一望帐篷外的天气,走近哨兵旁边,问:“大爷,怎么样,没有事情么?”“没有。

”“我好像听见枪声。

”“说鬼话。

”他身上也有点发冷,就又钻进帐篷去了。

他还记得去年鄂西战役,时间正是六月,人一倒下,气还不断,糜烂处就发了臭。

再过一天,全身就有小蛆在爬。

为了那太难看、与鼻子太不相宜的六月情形,他愿意动手的命令即刻就下。

④然而前线的光景和平了许多。

这和平倘若当真成了事实,真是一件使他不太高兴的事情。

人人都并不喜欢打仗,但期望从战事中得到一种解决,打赢了,就奏凯;败了,退下。

考点一把握线索,梳理情节,赏析构思技巧及作用一、梳理情节,分析线索及思路文本展示一典例阅读下面的作品,完成文后题目。

(20分)枪口下的人格徐树建①这是1944年的8月,德国人占领下的巴黎。

在一家咖啡馆里,一名叫霍夫曼的德国少校脑后忽然被顶上一件冰凉的东西,随即有人大声命令道:“霍夫曼少校,举起你的手来。

”②霍夫曼大吃一惊,只得举起双手,一任挎在腰间的手枪被抽走,等转头一看顿时又气又羞,原来,刚才顶着自己的并不是枪,仅仅是一柄铲子,而俘虏他的人竟是贝尔蒂——他的房东。

③德国军队占领巴黎后,霍夫曼就住在贝尔蒂家。

他对贝尔蒂一家还算客气,不过,那更是一种骨子里的轻蔑。

此刻,望着霍夫曼疑惑不解的样子,贝尔蒂自豪地说:“我们起义了,全城都解放了,现在,我要把你押送到战俘营里。

”④于是霍夫曼不得不在前面走。

这时贝尔蒂的邻居迈尔迎面过来,冲上前对着霍夫曼就是一口黏痰。

霍夫曼不动声色地擦掉脸上的黏痰,然后傲慢地说:“先生,你太没有风度了。

作为一名有尊严的帝国军人,我鄙视你。

”迈尔听了暴跳如雷,挥舞着拳头要上前揍他,更有几个围观的人大叫起来:“扒了他的衣裳,用石块砸死这个德国佬。

”⑤贝尔蒂死命拉住迈尔,又对众人说:“他是一个俘虏,理应得到应有的尊重,还是让法律来审判他吧。

”霍夫曼听了。

对贝尔蒂微微弯腰,说:“谢谢。

”⑥贝尔蒂呵斥道:“收起你那一套吧。

你一个双手沾满无辜者鲜血的刽子手,有何风度、尊严可言?”⑦霍夫曼被关进了战俘营。

谁知刚过去几个小时,这座城市又被德军重新占领,然后,大伙像猪羊一样全被赶到广场上。

⑧霍夫曼和其他俘虏自然得到了解救,他们趾高气扬地走到大伙面前,挨个指认几个小时前俘虏他们的人。

⑨只要他们一指认出谁,那人就会被粗暴地强拉出来当众杀死。

⑩一会儿轮到霍夫曼指认了,他一双狼似的眼睛从一张张惊慌失措的脸上扫过。

没有人能忍受他的目光,大家不得不低下头,只有一双眼睛避也不避,那人正是贝尔蒂。

⑪只见霍夫曼盯着贝尔蒂,轻声说:“你维护了我的尊严,现在,该是我回报的时候了。

(通用)高考语文考前保分专题6 小说阅读训练一情节结构分析(含解析)不分版本训练一情节结构分析练前提醒高考试题对小说情节的考查具有较强的综合性,设题往往与小说的环境、人物、结构和主题紧密相关。

常见的题点有:①梳理、概括情节(很少考);②情节整体的构思与布局(重点);③某一情节(含开头、结尾段落)的作用(重点)。

1.分析整体情节构思、布局题。

①抓住特点,可以从线索安排、表达技巧、情节技巧等角度判断。

②分析作用:一要结合技巧、特点来表达,如双线的作用是使内容充实、主题丰富等;二要综合考虑情节、人物、环境、主旨方面的作用,且“作用〞阐述要具体。

2.分析情节作用题。

①情节方面:为下文做铺垫,设置悬念,推动情节开展或转折,照应某一情节等。

要特别注意该情节在全文中的位置及在情节链中的某一环。

②环境方面:突出交代人物活动的环境,使环境更具典型性等。

③人物方面:塑造了……的人物形象,表现了人物……的性格或精神,刻画了人物……的心理,使人物形象更加饱满等。

④主题方面:揭示/表达/寄托/暗示了……的主题,深化主题,突出主题,丰富主题等。

⑤读者感受方面:设置悬念,吸引读者注意力,引起读者的阅读兴趣,引发读者思考等。

3.分析结尾表达效果。

答这类句段作用题,一要结合段落内容(写人还是写景、叙事),二要学会把它们转换为情节、人物、环境描写等在全文中的结构作用即可。

结尾段要特别注意其位置和内容特点,从表现手法、人物、情节、主旨及读者等角度综合思考。

一、阅读下面的文字,完成文后题目。

(15分)阅读文签:微型小说+幸亏“未遂〞未遂赖海石一辆破破烂烂、没有车牌的小中巴,缓缓启动,晃晃悠悠地跟在老太太后面。

文化广场上,一群大妈随着音乐起舞。

老太太远远站在她们后面,跟着做动作:甩手、抬腿、扭头、弯腰……突然,老太太身体一歪,瘫软在地。

从停在广场边的破中巴上,跑下来两个中年汉子,抱起老太太,手忙脚乱地按、压、掐了一阵后,急急慌慌地把老太太抬上破中巴。

解密05 文学类文本阅读小说之情节分析(解析版)高频考点一情节和线索对小说情节的理解和分析是高考文学类文本小说阅读考查中命题的热点。

小说情节是小说中用来表现主题和人物性格的一系列有组织的事件,它与小说人物、环境、主题息息相关。

情节考查有较强的综合性,把握好故事情节,是整体感知小说的起点。

请按照叙述顺序简要概括小说的故事情节。

(6分)小说有明暗两条线索,分别是什么?这样处理有什么好处?请简要分析。

(6分)(1)情节的基本结构情节是由一系列展示人物性格、表现人物与人物、人物与环境之间相互关系的具体事件构成。

一般包括开端、发展、高潮、结局等部分,有的还有序幕和尾声。

序幕,对故事背景的交代,或用环境描写来渲染气氛;开端,一般指文本中发生矛盾冲突的第一件事;发展,指矛盾冲突从开展到激化的过程;高潮,指矛盾冲突发展到极点,矛盾各方的主要矛盾达到最紧张、激烈的阶段。

结局,指矛盾得到解决,主题思想得到充分展现。

尾声,对故事或人物的后续交代,以此深化升华主题。

(2)线索的类型线索是贯穿小说情节发展的脉络,抓住线索是把握小说故事发展的关键。

线索可以是某人、某物、某个事件或心理变化、情感变化、关系变化等,还可以是时间或空间。

线索有单线和双线两种,双线一般分明线、暗线两种。

单线结构:线索明晰,情节单一,自始至终都是围绕中心人物展开情节,环环相扣。

双线结构:两条线索同时展开,情节丰富,人物形象刻得画得更丰满、更充分。

明线是显性的,故事情节从正面展开,人物活动、场面从正面描写;暗线是隐性的,人物活动、情节、场面等都从侧面处理。

双线由一个共同点来连接,明线使故事更为集中,暗线能够更好地揭示社会的矛盾,显隐结合,贯穿全文。

(2)答题步骤(3)线索的作用线索的作用与小说人物、情节、环境、主题和效果有关。

人物上,塑造人物,丰富形象;情节上,贯穿全文,严谨结构;环境上,交代环境,渲染气氛;主题上,寄托情感,揭示主题;效果上,明暗结合,行文变化。

小说线索什么是线索?小说的线索就是贯穿整个作品情节发展的脉络,是结构全文的脉络。

线索的分类1、单线,全文只有一条线索。

如莫泊桑的《项链》,全文就以“项链”为线索结构全文,围绕“借项链——失项链——赔项链”这条线索来展开情节的。

比邻而居王安忆装修的时候,有人提醒我,不要使用这条公共烟道,应该堵上,另外在外墙上打一个洞,安置排油烟机的管子。

可是,我没听他的。

好了,现在,邻居家的油烟就通过我家的排油烟机管道,灌满了厨房。

我可以确定,我家厨房的油烟仅来自于其中一家,因为油烟的气味是一种风格。

怎么说? 它特别火爆。

花椒、辣子、葱、姜、蒜、八角,在热油锅里炸了,轰轰烈烈起来了。

这家人在吃方面还有一个特征,就是每顿必烧,从不将就。

时间长了,我对他们生出一些好感,觉得他们过日子有着一股子认真劲:一点不混。

并且,也不奢侈。

他们老老实实,一餐一饭地烧着,一股浓油赤酱的味,使人感到,是出力气干活的人的胃口和口味,实打实的,没有半点子虚头。

在我的印象中,他们没落下过一顿。

他们在吃的方面,一是有规律,二是很节制。

这些,都给人富足而质朴的印象,是小康的生活气息。

有一段日子,在一日三餐之外,这家人还增添了两次草药的气味。

草药的气味也是浓烈的,“扑”一下进来,涌满了厨房。

不知是因为草药气的影响,还是实际情况如此,一日三餐的气味不那么浓郁了。

倒不是变得清淡,而是带些偃旗息鼓的意思。

这段日子蛮长的,这么算吧,每周炖一次鸡汤,总共炖了四至五次。

草药的苦气味和鸡汤的香味,是这段时间油烟味的基调。

这也是认真养病的气味:耐心,持恒,积极,执着。

之后,忽然有一天,我家的厨房里滚滚而来一股羊肉汤的气味。

这就知道,他们家人的病好了,要重重地补偿一下,犒劳一下。

倒不是吃得有多好,但它确有一种盛宴的气氛,带有古意。

古人们庆贺战功,不就是宰羊吗? 果然,草药味从此消一日三餐,火爆爆地,照常进行。

在较长一段稔熟的相处之后,我家厨房来了一个不速之客,那是一缕咖啡的香气。

分析小说情节的作用和技巧:专练(含答案)你在读书上花的任何时间,都会在某一个时刻给你回报。

——董卿《中国诗词大会》你在学习上花的任何努力,都会在高考时刻给你回报。

----寄同学们一、阅读下面的文字,完成1~4题。

林家铺子(节选)茅盾天又索索地下起冻雨来了。

一条街上冷清清的简直没有人行。

自有这条街以来,从没见过这样萧索的腊尾岁尽。

朔风吹着那些招牌,嚓嚓地响。

渐渐地冻雨又变成雪花的模样。

沿街店铺里的伙计们靠在柜台上仰起了脸发怔。

林先生和那位收账客人有一句没一句地闲谈着。

林小姐忽然走出蝴蝶门来站在街边看那索索的冻雨。

从蝴蝶门后送来的林大娘的呃呃的声音又渐渐儿加勤。

林先生嘴里应酬着,一边看看女儿,又听听老婆的打呃,心里一阵一阵酸上来,想起他的一生简直毫没幸福,然而又不知道坑害他到这地步的,究竟是谁。

那位上海客人似乎气平了一些了,忽然很恳切地说:“林老板,你是个好人。

一点嗜好都没有,做生意很巴结认真。

放在二十年前,你怕不发财么?可是现今时势不同,捐税重,开销大,生意又清,混得过也还是你的本事。

”林先生叹一口气苦笑着,算是谦逊。

上海客人顿了一顿,又接着说下去:“贵镇上的市面今年又比上年差些,是不是?内地全靠乡庄生意,乡下人太穷,真是没有法子——呀,九点钟了!怎么你们的收账伙计还没来呢?这个人靠得住么?”林先生心里一跳,暂时回答不出来。

虽然是七八年的老伙计,一向没有出过岔子,但谁能保到底呢!而况又是过期不见回来。

上海客人看着林先生那迟疑的神气,就笑;那笑声有几分异样。

忽然那边林小姐转脸对林先生急促地叫道:“爸爸,寿生回来了!一身泥!”显然林小姐的叫声也是异样的。

林先生跳起来,又惊又喜,着急地想跑到柜台前去看,可是心慌了,两腿发软。

这时寿生已经跑了进来,当真是一身泥,气喘喘地坐下了,说不出话来。

林先生估量那情形不对,吓得没有主意,也不开口。

上海客人在旁边皱眉头。

过了一会儿,寿生方才喘着气说:“好险呀!差一些儿被他们抓住了。

考点一把握线索,梳理情节,赏析构思技巧及作用一、梳理情节,分析线索及思路文本展示一典例阅读下面的作品,完成文后题目。

(20分)枪口下的人格徐树建①这是1944年的8月,德国人占领下的巴黎。

在一家咖啡馆里,一名叫霍夫曼的德国少校脑后忽然被顶上一件冰凉的东西,随即有人大声命令道:“霍夫曼少校,举起你的手来。

”②霍夫曼大吃一惊,只得举起双手,一任挎在腰间的手枪被抽走,等转头一看顿时又气又羞,原来,刚才顶着自己的并不是枪,仅仅是一柄铲子,而俘虏他的人竟是贝尔蒂——他的房东。

③德国军队占领巴黎后,霍夫曼就住在贝尔蒂家。

他对贝尔蒂一家还算客气,不过,那更是一种骨子里的轻蔑。

此刻,望着霍夫曼疑惑不解的样子,贝尔蒂自豪地说:“我们起义了,全城都解放了,现在,我要把你押送到战俘营里。

”④于是霍夫曼不得不在前面走。

这时贝尔蒂的邻居迈尔迎面过来,冲上前对着霍夫曼就是一口黏痰。

霍夫曼不动声色地擦掉脸上的黏痰,然后傲慢地说:“先生,你太没有风度了。

作为一名有尊严的帝国军人,我鄙视你。

”迈尔听了暴跳如雷,挥舞着拳头要上前揍他,更有几个围观的人大叫起来:“扒了他的衣裳,用石块砸死这个德国佬。

”⑤贝尔蒂死命拉住迈尔,又对众人说:“他是一个俘虏,理应得到应有的尊重,还是让法律来审判他吧。

”霍夫曼听了。

对贝尔蒂微微弯腰,说:“谢谢。

”⑥贝尔蒂呵斥道:“收起你那一套吧。

你一个双手沾满无辜者鲜血的刽子手,有何风度、尊严可言?”⑦霍夫曼被关进了战俘营。

谁知刚过去几个小时,这座城市又被德军重新占领,然后,大伙像猪羊一样全被赶到广场上。

⑧霍夫曼和其他俘虏自然得到了解救,他们趾高气扬地走到大伙面前,挨个指认几个小时前俘虏他们的人。

⑨只要他们一指认出谁,那人就会被粗暴地强拉出来当众杀死。

⑩一会儿轮到霍夫曼指认了,他一双狼似的眼睛从一张张惊慌失措的脸上扫过。

没有人能忍受他的目光,大家不得不低下头,只有一双眼睛避也不避,那人正是贝尔蒂。

⑪只见霍夫曼盯着贝尔蒂,轻声说:“你维护了我的尊严,现在,该是我回报的时候了。

”说着,径直走过贝尔蒂的面前。

⑫贝尔蒂得救了。

虽然他不怕死,但活着毕竟是一件令人高兴的事,他从心底里暗暗感谢霍夫曼。

⑬就在这时,听到霍夫曼锐声叫了起来:“俘虏我的人就是他,给我毙了他。

”随着一声惊恐的叫声,早有两个如狼似虎的德国军人冲过去,揪出迈尔。

⑭德国人的手指不由分说地搭上了扳机,迈尔早就吓瘫了,面无人色,连裤子都湿了一大片。

⑮就在这千钧一发之际,有人大叫起来:“霍夫曼,你认错人了,俘虏你的人不是他,而是我。

”所有人全惊呆了,霍夫曼更是大吃一惊,大叫的人是贝尔蒂。

⑯霍夫曼一下子语无伦次起来:“贝尔蒂先生,你这是怎么了?你头昏了吗?”⑰贝尔蒂从队列中笔直地走出来,一脸平静地说:“霍夫曼先生,你怎么可以泄私愤呢?你所谓的风度呢?”⑱霍夫曼大脑里一片糨糊,摇着头呻吟着说:“贝尔蒂先生,你这是开玩笑吧?明明是这个可恶的人俘虏我的嘛……”⑲贝尔蒂口齿分外清晰、分外响亮地说:“霍夫曼先生,请以你一向引以为豪的尊严起誓,俘虏你的人到底是谁?”⑳霍夫曼一下子脸如死灰,无力地问道:“为什么?你这是为什么?”贝尔蒂微笑着说:“在我们心目中,尊严和风度的重量绝不比你们轻,甚至比生命还要重。

”○21枪响了,贝尔蒂倒了下去。

对着这个伟大的灵魂,霍夫曼缓缓地把腰弯了下去。

(有删改)思路呈现请围绕主人公贝尔蒂,梳理文章的基本情节。

(2分)【思路】(1)小说中讲述了那几件事情?答:(2)这些事情是围绕贝尔蒂展开的吗?答:(3)请以贝尔蒂为主语,分别为这几个故事拟写小标题。

答:【点拨】抓住题干中的关键词“围绕贝尔蒂”“情节”。

注意要以贝尔蒂为主语组织答案。

【答题】答:答案贝尔蒂俘敌(开端)——护俘(发展)——被俘(发展)——脱险(高潮)——赴死(结局)。

品一品对小说情节梳理的考查主要是从分析作品结构来入手的。

这要求考生既要注意小说的整体构思、贯串线索,又要注意各个段落以及各段内部层次之间的关系。

在作品中,情节的安排取决于作者的艺术构思,并不一定按照现实生活中事件发生、发展的顺序来写,有时可省略某一部分,有时可颠倒或交错。

因此梳理情节时必须要清楚小说情节的叙述顺序。

多点训练1.怎样理解文章的最后一句“对着这个伟大的灵魂,霍夫曼缓缓地把腰弯了下去”的含意?(4分)答:答案贝尔蒂高尚的人格震慑了霍夫曼的灵魂,使之感到羞愧和敬畏。

(2)表现了霍夫曼复杂的人性。

2.作者主要用了哪种艺术手法塑造贝尔蒂这一形象?请简要分析。

(4分)答:答案(1)对比。

(2)①贝尔蒂与霍夫曼之间的对比,即霍夫曼的虚伪、卑劣与贝尔蒂的真诚、高尚相对比;②贝尔蒂与迈尔之间的对比,即迈尔对待俘虏时的冲动与贝尔蒂的理性相对比,迈尔在死亡面前的恐惧与贝尔蒂的视死如归相对比;③在霍夫曼狼一样的眼光下,人们的惊慌失措与贝尔蒂的镇定自若相对比。

3.作者对贝尔蒂和霍夫曼持何态度?你怎样看待文中所涉及的风度和尊严?(4分)答:答案(1)作者赞扬了贝尔蒂高尚的品格,但并未将其简单化;贬斥了霍夫曼的虚伪、卑劣,但并未将其脸谱化,也暗示了霍夫曼人格的复杂性。

(2)①贝尔蒂的风度显示为对战俘人格的尊重与维护,他的尊严则体现为对侵略者的蔑视和对人格的捍卫。

②霍夫曼所谓的风度不过是在虚伪的礼貌言行中包藏着的对法国人的傲慢与鄙视;所谓的尊严其实是占领者的居高临下和泄愤杀人。

4.贝尔蒂对俘虏霍夫曼的态度是否值得肯定?他该不该舍命去救胆小怕死的迈尔?请谈谈你的看法并说明理由。

(6分)答:答案(1)贝尔蒂的态度是值得肯定的。

他善待俘虏既是对国际公约的遵守,也是人道主义精神的体现。

(2)贝尔蒂应该救迈尔。

在贝尔蒂看来,让迈尔替自己去死有辱自己人格,因此他用生命捍卫了人格的尊严。

二、赏析情节,分析情节作用及艺术效果文本展示二典例阅读下面的作品,完成文后题目。

(20分)天气晴朗,蓝天白云的,一眼望去很惬意。

你眼中的世界实际是你心理的投射,吴秋明如果在旁边肯定会这样说的。

马骁驭不禁微微一笑。

到达小区,门口的保安照例拦住了马骁驭的车,他报了门牌号码和户主姓名,栏杆抬了起来。

①他忽然感觉自己心里的那根栏杆,也是这样抬起来的,只是从栏杆下通过的,应该是吴秋明。

马骁驭从后视镜里看了眼自己,感觉自己依然算得上英俊,就算减去百分之三十的夸大,也还不错。

吴秋明快速走来,难得地穿了件蓝色小碎花的薄棉衣,看上去是旧的。

马骁驭心里打了一个闪,想起了母亲。

也许是注意到了马骁驭的眼光,吴秋明上车后主动解释说,这件衣服会让孩子们感到亲切。

马骁驭说,你真有心。

吴秋明说,你知道那个著名的“绒布妈妈”实验吧?马骁驭说,不知道。

吴秋明说,是上个世纪一个叫哈利·哈洛的心理学家做的实验,他把刚刚出生的小猴子和妈妈分开,关在笼子里用奶瓶喂养。

他发现这样喂养的小猴子虽然更强壮一些,但却总是吮手指头,发呆,神情漠然。

他分析是缺少母爱的缘故,于是给小猴子做了两个假妈妈,一个是有奶的“铁皮妈妈”,一个是没有奶的“绒布妈妈”。

结果哈洛惊奇地发现,小猴子只会在饿了时才去“铁皮妈妈”那里吃奶,绝大多数时间,它们都依偎在“绒布妈妈”的怀里。

这个实验说明,母亲并不仅仅意味着有食物,还要有温暖的怀抱。

温暖的怀抱对小猴子来说非常重要。

马骁驭说,不愧是心理学博士,太有意思了。

吴秋明笑道,所以我每次去儿童村,都要一个个挨着去拥抱那些孩子。

尤其是两三岁的孩子,我会多抱他们一会儿。

我给不了他们一个完整的家,但至少给他们一个温暖的怀抱。

我知道那对他们来说有多重要,也许他们自己都意识不到。

何况我不仅仅是“绒布妈妈”,我还有温暖,有心跳,有笑容。

我真心爱他们。

马骁驭忽然有了一种拥抱吴秋明的冲动。

他暗想,也许吴秋明没有意识到,这拥抱其实是彼此需要的。

她作为一个女人,肯定有做母亲的天性,每周和孩子们一起待一天,彼此都有益处。

何况,一个长期单身的女人,也是需要拥抱的。

到了西郊,停好车,他们一起走入一条小巷。

吴秋明虽然个子矮小,步子却很大。

马骁驭感觉和她走在一起速度蛮接近。

进入一条小巷,眼前出现了一个旧木门。

马骁驭一眼看到了门旁边挂的牌子——某某市第一儿童村。

吴秋明熟门熟路地进入,正在院子里玩耍的孩子们围上来叫吴妈妈。

吴秋明左揽右抱,踉跄地往里走,和迎上来的老师们一一握手,并把身后的马骁驭介绍给他们。

后院停着一辆卡车,几个老师在搬运卸下来的纸箱,大一点儿的孩子也在帮忙搬。

马骁驭也连忙过去帮忙,但被老师们阻止了,她们热情地把他拉进办公室,要他喝茶。

马骁驭咨询了老师们很多关于孩子的问题。

这些孩子大多是被遗弃的,和正常家庭长大的孩子相比,在心理上有许多不同。

马骁驭边听边产生了做课题研究的冲动。

马骁驭从办公室出来,一眼看到院子里一个场景——吴秋明挽着袖子在给几个女孩子洗头。

初秋的阳光洒在院子里,让这普通的场景呈现出非同一般的美丽。

一个已经洗好头的女孩儿,披着湿漉漉的头发在一旁递毛巾,吴秋明舀起一瓢水,缓慢地淋到水池边另一个女孩子的头上。

阳光穿透水柱,发出宝石的光芒。

马骁驭定定地站在那里。

这样的场景他在哪里见过?他仿佛见到了自己的灵魂,随时都在,却无法捕捉。

他一动不敢动,害怕惊动它,打碎它。

那一刻,他动心了,再次动心了。

一个人对一个人的动心,肯定是一次又一次。

尤其是在他们这个年龄,需要无数次的小动心,才能汇合成冲破樊篱的勇气。

他看到吴秋明拧干毛巾,给孩子擦头发,很认真,很仔细,脸上洋溢着一种光芒,这光芒让马骁驭忽然有了一种把吴秋明拥入怀中的冲动。

他走过去,帮吴秋明把用过的毛巾搓干净,一一晾在铁丝上;②转过身时,看见一个头发湿漉漉的女孩子正趴在吴秋明的怀里,左右摇晃,半个脸埋在她怀里,半个脸沐浴在阳光下。

另一个小男孩儿跑过来说,还有我,还有我,吴妈妈!吴秋明伸出另一只胳膊搂住了他。

马骁驭拿出手机,拍下了这个画面。

而后他走到她身边,以从未有过的语调说,以后我每次都和你一起来!(节选自裘山山《琴声何来》,有删改)思路呈现1.小说写吴秋明讲述“绒布妈妈”实验,有什么作用?(6分)【思路】(1)“绒布妈妈”实验的内容是什么?答:(2)这个实验与吴秋明有何关联?答:(3)文章的主旨是什么?这个实验与文章主旨有何关联?答:(4)这个实验与全文情节有何关联?答:【点拨】本题可从内容和结构两方面来解答,另外还要考虑小说的体裁特点。

【答题】答:答案①突出了吴秋明心理学博士的身份(从情节与人物的关系),说明她懂得“温暖的怀抱”对孩子的重要性(从情节与主旨的关系);②交代吴秋明穿碎花薄棉衣去儿童村的原因(从情节与全文情节的关系);③引出下文,马骁驭对吴秋明产生了新认识(从情节与全文情节的关系);④为下文吴秋明在儿童村与孩子们的亲密互动作铺垫(从情节与全文情节的关系)。

2.文中为什么要写到马骁驭的三次心理冲动?结合全文,谈谈你的认识。