骨巨细胞瘤的诊断与鉴别诊断「医看」平台精选病例

- 格式:docx

- 大小:16.79 KB

- 文档页数:3

长骨骨巨细胞瘤的CT诊断

陈亚玲;王军辉

【期刊名称】《河南科技大学学报(医学版)》

【年(卷),期】2007(25)4

【摘要】目的分析长骨骨巨细胞瘤的CT征像,提高诊断及鉴别诊断能力.方法回顾性分析经手术及病理证实的32例长骨骨巨细胞瘤的CT表现.结果长骨骨巨细胞瘤多发生在股骨下端和胫骨上端,其特点为偏心、膨胀、溶骨性骨质破坏,多有不规则的硬化缘,破坏区内密度多不均匀,部分病例骨壳不完整并伴有软组织肿块.结论长骨骨巨细胞瘤的CT表现有一定的特征,CT可提高其诊断和鉴别诊断能力.

【总页数】2页(P277-278)

【作者】陈亚玲;王军辉

【作者单位】河南省洛阳正骨医院,河南洛阳,471002;河南省洛阳正骨医院,河南洛阳,471002

【正文语种】中文

【中图分类】R738.1

【相关文献】

1.不同手术方式治疗四肢长骨骨巨细胞瘤的疗效观察 [J], 耿景辉

2.四肢长骨骨巨细胞瘤合并病理性骨折的临床分析 [J], 黄朝靖;孟山明;

3.四肢长骨骨巨细胞瘤刮除术后填充植入骨与骨水泥疗效对比研究 [J], 付来华;李廷栋;宋建民;李晶;齐江华

4.四肢长骨骨巨细胞瘤综合治疗疗效分析 [J], 付来华;齐江华;宋建民;龚雪

5.不同手术方式治疗四肢长骨骨巨细胞瘤的疗效观察 [J], 耿景辉;

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

1

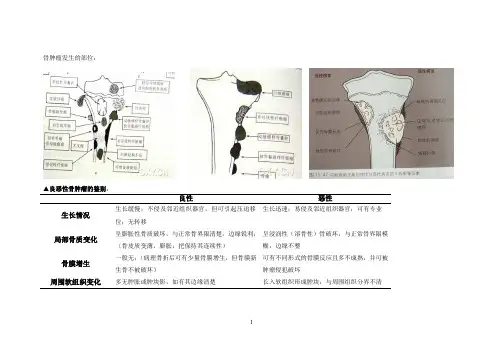

骨肿瘤发生的部位:

▲良恶性骨肿瘤的鉴别:

良性

恶性

生长情况 生长缓慢;不侵及邻近组织器官,但可引起压迫移位;无转移

生长迅速;易侵及邻近组织器官;可有专业

局部骨质变化 呈膨胀性骨质破坏,与正常骨界限清楚,边缘锐利;(骨皮质变薄,膨胀,把保持其连续性)

呈浸润性(溶骨性)骨破坏,与正常骨界限模糊,边缘不整

骨膜增生 一般无;(病理骨折后可有少量骨膜增生,但骨膜新生骨不被破坏)

可有不同形式的骨膜反应且多不成熟,并可被肿瘤侵犯破坏

周围软组织变化

多无肿胀或肿块影,如有其边缘清楚

长入软组织形成肿块,与周围组织分界不清

骨肿瘤的鉴别诊断:

2

3

4

5

6

7

8

9。

骨软骨瘤的鉴别诊断模板全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:骨软骨瘤是一种常见的良性骨肿瘤,通常位于长骨的干骺端或短管状骨。

它由软骨细胞和软骨基质组成,通常在骺软骨生长区形成。

鉴别诊断骨软骨瘤是非常重要的,因为它与其他疾病可能具有类似的临床表现和影像学特征。

在这篇文章中,我们将介绍一个关于骨软骨瘤的鉴别诊断模板,以帮助临床医生更准确地诊断和治疗这种疾病。

一、患者病史和临床表现1. 年龄:骨软骨瘤通常发生在青少年和青年成年人身上,但也可以发生在儿童和老年人身上。

2. 症状:患者通常表现为局部疼痛和肿胀,活动受限,特别是在运动时。

疼痛可以在休息时减轻,但在活动或运动时会加剧。

3. 外伤史:患者是否有外伤史,如扭伤或跌倒,可能会增加骨软骨瘤的疑虑。

二、影像学检查1. X线检查:骨软骨瘤通常在X线上表现为肿胀的骨质,边界清晰,内部呈现多发性骨芽瘤样结构。

2. CT扫描:CT扫描可以更清晰地显示骨软骨瘤的形态和内部结构,有助于鉴别诊断。

3. MRI检查:MRI可以更全面地评估软组织肿块和周围组织的受累情况,对于较小的骨软骨瘤尤为重要。

三、组织学检查组织学检查是明确诊断骨软骨瘤的关键。

通过活检或手术切除标本,进行病理学检查,观察软骨细胞和软骨基质的生长模式和结构,确定病变的性质和恶性程度。

四、鉴别诊断在诊断骨软骨瘤时,需要与其他骨肿瘤和疾病进行鉴别,如下所示:1. 骨骼肌肉瘤:肿瘤细胞异型性明显,有明显的恶性特征。

2. 骨转移瘤:转移瘤通常生长在骨质的末端,呈孤立的结节状,边界模糊。

3. 骨囊肿:囊肿呈囊状阴影,内部被液体充填,与骨软骨瘤的多发性骨芽瘤相区分。

4. 青春期骨软骨瘤:青春期骨软骨瘤通常发生在骺软骨生长区,与成年人的骨软骨瘤相似,但常见于年轻人,多发生在髋骨或膝盖等关节处。

5. 骨软骨肉瘤:骨软骨肉瘤具有高度的异型性和增殖能力,易于转移生长,需要进行组织学检查来区分。

五、骨软骨瘤的治疗对于确诊的骨软骨瘤患者,治疗方法通常包括手术切除或放疗。

骨巨细胞瘤临床表现与X线鉴别诊断分析研究[摘要] 目的研究骨巨细胞瘤的临床表现和x线鉴别诊断价值。

方法回顾性分析了206例骨巨细胞瘤的临床表现与x线征象及诊断价值。

结果 206例骨巨细胞瘤发生了长管状骨188例,位于膝关节附近者146例,病变多为偏心性、膨胀性骨质缺损区。

结论骨巨细胞瘤偏心性位于骨端,向关节面和干骨端扩张,是发生在成年人的单发良性肿瘤,偶有多发者。

根据临床表现和x线分析作出鉴别诊断,为临床提供诊疗依据。

[关键词] 骨巨细胞瘤;临床表现;x线摄影;鉴别诊断骨巨细胞瘤是常见的良性骨肿瘤之一(约有7%为恶性)。

发生率为骨肿瘤的8.63%,多见于成年人,以 20~40岁多见,大多数发生于长管状骨之骨端,最好发部位是股骨远端,胫骨近端。

其临床症状较轻,以局部疼痛、肿胀及肿块为主要症状,有时邻近关节活动受限。

x线主要表现,常发生于长管状骨之骨端的单发的膨胀性骨质缺损区,多数病灶内可见粗细不等的皂泡样骨性间隔,其内无钙化[1-3]。

笔者收集本院放射科2009年9月~2011年3月典型病例登记本中无选择地摘取所有经手术及病理证实的206例骨巨细胞瘤资料,并对其进行临床表现与x线鉴别诊断分析研究。

1 资料与方法1.1 一般资料206例骨巨细胞瘤病例中,男126例,女80例,其中年龄最小5岁,最大80岁,以20~40岁者为多数(占51.9%),其中男31~40岁者最多,女21~35岁者最多。

小于21岁者仅14例,其中,男8例,女性6例。

病程及临床表现:病程长短不一,长者达7年,短者仅数天,多数为1~2年,症状较轻,以局部肿痛或摸到肿块为主要症状,少数病例伴有邻近关节活动障碍。

1.2 方法无选择地摘取所有经手术及病理证实的206例骨巨细胞瘤资料,并对其进行临床表现与x线鉴别诊断分析研究。

2 结果2.1 发病部位206例中188例(91.3%)发生于长管状骨,而位于膝关节附近者占146例。

见表1。

2.2 x线表现2.2.1 部位 206例中188例位于长管状骨,除2例位于胫骨中段,余186例病症均位于骨松质内,无一例发生于骨骺且均为单发,病体发生于肩胛骨、肋骨者则均位于该骨近关节端。

骨巨细胞瘤临床路径(2017年版)一、骨巨细胞瘤临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为股骨远端骨巨细胞瘤(ICD-10D48.101)行股骨远端肿瘤刮除、瘤壳灭活、植骨、内固定术(ICD-9-)(二)诊断依据。

1.病史:患病部位疼痛、肿胀等。

2.体格检查:病变部位可触及包块、压痛,患肢功能受限。

3.辅助检查:患肢平片、CT、MRI,全身骨扫描等。

4.病灶活检:提示骨巨细胞瘤诊断。

(三)进入路径标准。

1.第一诊断必须符合骨巨细胞瘤(ICD-10D48.101)。

2.全身情况允许手术。

3.除外侵袭性或严重病理性骨折无法保留完整股骨髁关节面的病例;除外其他引起巨细胞反应的病变。

4.首选肿瘤刮除、植骨、内固定术。

(四)标准住院日为≤10天。

(五)住院期间的检查项目。

1.必需的检查项目(1)血常规、血型、尿常规、便常规;(2)电解质检查、肝功能测定、肾功能测定、凝血功能检查、感染性疾病筛查(乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病)、血沉;(3)胸部X线平片、胸部CT、心电图;(4)骨科X线检查、患肢CT、患肢MRI、全身骨显像、患肢动静脉血管彩超。

2.根据患者病情进行的检查项目超声心动、肺功能、血气分析、肌电图等。

(六)治疗方案的选择根据患者影像学显示病变范围及活检病理提示,选用刮除、植骨、内固定术。

前提:患者股骨髁关节面主要部分完整,未受肿瘤侵犯,尚有一定强度的骨质可以满足内固定物固定。

(七)预防性抗菌药物选择与使用时机。

1.建议使用第一、二代头孢菌素;2.术前30分钟预防性用抗菌药物;手术超过3小时加用1次抗菌药物。

(八)手术日。

为入院后第1-3天。

1.麻醉方式选择腰-硬膜外联合麻醉或全身麻醉。

2.手术方式:股骨远端病灶刮除、瘤壳灭活、取髂骨植骨、内固定术。

3.手术内植物:股骨髁解剖型重建钢板带自锁功能;可能合用异体骨或人工骨。

4.术中用药:麻醉用药、抗生素、灭活用高渗盐水。

5.输血:视术中具体情况而定。

(九)术后恢复。

DCE-MRI和DWI对骶骨脊索瘤与骨巨细胞瘤的鉴别诊断价值汤文瑞;张焱;程敬亮;王莹莹【摘要】目的:探讨磁共振动态增强(DCE-MRI)和扩散加权成像(DWI)对骶骨脊索瘤与骨巨细胞瘤的鉴别诊断价值.方法:回顾性分析31例经病理证实的骶骨肿块(脊索瘤15例,骨巨细胞瘤16例)磁共振DWI和DCE-MRI表现,观察病灶大小、信号特征、强化方式,统计ADC值、时间-信号曲线(TIC)类型、达峰时间(TTP)、最大对比增强率(MCER)、增强峰值(EP),分别比较两组参数(ADC、 TTP、MCER、EP),以病理结果为金标准,绘制ROC曲线并计算曲线下面积(AUC).结果:ADC、MC-ER、EP鉴别诊断骶骨脊索瘤与骨巨细胞瘤的敏感度、特异度分别为80%、93. 7%; 75%,100%; 91. 7%、86. 7%.三种参数 AUC分别为0. 858;0. 883;0. 950.脊索瘤TIC曲线 I型13例(86. 7%),Ⅱ型2例(13. 3%);骨巨细胞瘤TIC曲线例Ⅱ型5例(41. 7%), I型7例(58. 3%).结论:DWI和DEC-MRI有助于骶骨脊索瘤与骨巨细胞瘤的鉴别诊断.%Objective:To investigate the value of diffusion-weighted imaging (DWI) and dynamic contrast-enhanced MRI (DCE-MRI) in the differential diagnosis of chordoma and bone giant cell tumor of sacrum. Methods: DWI and DCE-MRI features of 31 patients with sacral mass proven by pathology (chordoma, 15 cases: bone giant cell tumor, 16 cases) were retrospectively analyzed. The size, signal characteristics and dynamic enhancement type of lesions were evaluated. The parameters including statistical apparent diffusion coefficient (ADC) value, type of time signal intensity curve (TIC), time to peak (TTP), maximum contrast enhancement ratio (MCER), enhancement peak (EP) were studied, and the parameters ofADC, TTP, MCER, EP were respectively compared between the two groups. Taking the pathology diagnosis as golden standard, the ROC curve was drawn, and the area under the curve (AUC) was calculated. Results: The sensitivity and specificity of DWI (ADC), DCE-MRI (MCER,EP) were 80% and 93. 7%,75% and 100%,91. 7% and 86. 7 respectively, in differentiating sacral chordoma and bone giant cell tumor. The AUC of three parameters were 0. 858, 0. 883, 0. 950, respectively. In patients of chordoma, type I TIC curve was found in 13 cases (86. 7 %), type Ⅱ was found in 2 cases (13. 3%),in patients of bone giant cell tumor,type Ⅱ TIC curve was found in 5 cases (41. 7%), type Ⅱ was found in 7 cases (58. 3%). Conclusion: DWI and DEC-MRI might be helpful in the differential diagnosis of sacral chordoma and bone giant cell tumor in children.【期刊名称】《放射学实践》【年(卷),期】2018(033)003【总页数】5页(P280-284)【关键词】脊索瘤;骨巨细胞瘤;磁共振成像;扩散加权成像;鉴别诊断【作者】汤文瑞;张焱;程敬亮;王莹莹【作者单位】450052 郑州, 郑州大学第一附属医院磁共振科;450052 郑州, 郑州大学第一附属医院磁共振科;450052 郑州, 郑州大学第一附属医院磁共振科;450052 郑州, 郑州大学第一附属医院磁共振科【正文语种】中文【中图分类】R445.2;R738骶骨脊索瘤(chordoma)和骨巨细胞瘤(giant cell tumour,GCT)为骶部原发肿瘤的常见类型,二者发病率分列第一、二位[1]。

骨巨细胞瘤的诊断与鉴别诊断「医看」平台精选病例

影像表现:

骨巨细胞瘤又名破骨细胞瘤,是一种局部侵蚀性肿瘤,通常单发,大部分为良性,也有人认为是一种潜在的恶性肿瘤。

好发于20-40岁,以股骨远端、胫骨近端和桡骨远端较多见,常见的临床表现为疼痛、肿胀或肿块、关节功能障碍等,有的病人因病理骨折而就诊,就诊是已经有大范围的骨质破坏。

1X线检查:

病变多显示中央或偏心性溶骨性破坏,并侵及干骺端,可完全破坏软骨下骨质,一般情况下,病变边界较清楚,呈膨胀性改变,其内可见纤细骨嵴,呈“分叶状”或“皂泡样”改变,部分病例可没有膨胀性改变,肿瘤可破坏或突破骨皮质,进入周围软组织,形成软组织内肿块,骨膜反应一般不存在,常可伴有病理性骨折,位于骶骨的骨巨细胞瘤,病变往往是偏心性,且常累及一侧骶髂关节,而脊索瘤往往位于骶骨中央,位于脊椎部位的骨巨细胞瘤病变易累及椎体及椎弓根,脊柱后凸继发于椎体塌陷,累及脊椎前部结构是骨巨细胞瘤的特点,而动脉瘤样骨囊肿、成骨细胞瘤常破坏脊椎后部结构,部分骺板未闭合的病人,溶骨性破坏发生于干骺端,进而穿过骺板累及骺端,X 线片可显示其一般特点,但仍不足以确诊。

骨巨细胞瘤均表现为溶骨性破坏,并有很宽的移行带,病变区的骨皮质常膨胀变薄,病变内残留的骨嵴在X线上表现为分隔现象,肿瘤也可以侵入周围的软组织。

一些侵袭性的溶骨性病变的X线表现类似于骨巨细胞瘤,如动脉瘤样骨囊肿。

2CT检查:

CT检查对确定肿瘤边界方面超过X线片,肿瘤呈实体性改变,CT 值与肌肉相近,有时肿瘤内含有囊腔,但很少看到液体平面,反应性骨壳与正常骨皮质不同,较少钙化,CT检查对于明确与关节软骨及关节腔的关系和肿瘤侵犯周围软组织的程度很有帮助,新型的双螺旋CT 通过静脉注射造影剂后,可进行各层面的重建显示肿瘤内的血管,可

以替动脉造影。

3磁共振成像(MRI):

磁共振成像是骨巨细胞瘤最好的成像方法,它具有高质量的对比度和分辨率,肿瘤在纵向弛豫时间(T1加权像)呈现低强度信号,在横向弛豫时间(T2加权像)表现为高强度信号,因此看髓内病变最好用T1加权像,在观察皮质外病变时最好用T2加权像,MRI在显示任何骨外的侵犯及关节累及程度有优势,而CT对于观察骨皮质破坏及反应性骨壳具有特点,MRI及CT对早期发现肿瘤的复发非常有用,绝大多数病变由数量不等的存活组织和坏死组织混合构成,这样的病变其MRI信号不均匀,高信号和低信号区相间存在。

鉴别诊断:

1)巨细胞修复性肉芽肿

常见于10-20 岁青少年,好发下颌骨。

现在认为发生于颌骨者通常并非真性骨巨细胞瘤而是巨细胞修复性肉芽肿。

镜下多核巨细胞体积小,中等数量,分布不均匀,常聚集于出血、坏死与含铁血黄素沉积部位,并可见骨样与骨组织形成,病灶经单纯刮除后预后较好。

(2)动脉瘤样骨囊肿

多发生于20 岁以下的青少年。

好发于椎骨及扁骨,但也可发生于长骨干。

X 线呈骨的偏心膨胀,骨皮质消融,与巨细胞瘤镜下不同的是多核巨细胞分布不均且多位于出血灶附近,胞体较小,间质为成熟的纤维组织。

单纯病灶刮除四分之一会复发,大块切除或刮除并结合骨移植效果较好。

(3)棕色瘤

多骨受累,成年女性多见,早期症状为骨痛,实验室检查血钙升高,血磷降低,血中A K P、P T H 升高,好发于长骨骨干或干骺端、髂骨、手足骨等。

镜下在正常骨结构消失的基础上出现大量纤维组织增生,小型多核巨细胞分布不均,并见出血灶及吞噬含铁黄素的巨噬细胞,病灶周围可见骨样基质和新生骨小梁及破骨细胞吸收后残存板层骨。

切除甲状旁腺原发病变后,骨骺病灶可随之修复。

(4)良性纤维组织细胞瘤

巨细胞瘤的单核细胞可呈梭形并出现席纹状结构,镜下类似于纤维组织细胞瘤。

但后者缺乏卵圆形单核细胞背景中均匀分布的多核巨细胞的典型巨细胞瘤的区域。

具有明显的局部侵袭性,复发率高,并可发生转移,用原来的肿瘤病理组织学分级预测预后,并非绝对可靠。