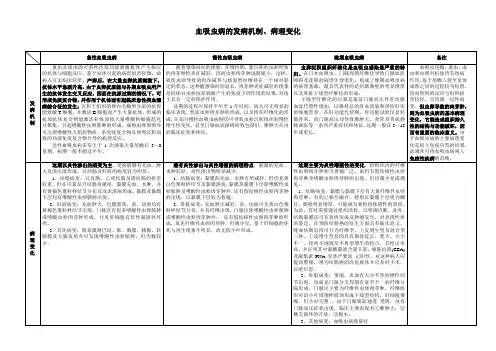

血吸虫性肝病发病机制

- 格式:docx

- 大小:4.31 KB

- 文档页数:2

血吸虫病与肝胆疾病是怎么回事?*导读:本文向您详细介绍血吸虫病与肝胆疾病的病理病因,血吸虫病与肝胆疾病主要是由什么原因引起的。

*一、血吸虫病与肝胆疾病病因*一、发病原因我国流行的血吸虫病主要为日本血吸虫感染,虫卵随患者粪便排出,在水中孵化出毛蚴,毛蚴钻入中间宿主钉螺发育成尾蚴后逸出水中,当人接触疫水,尾蚴即钻入皮肤或黏膜成为童虫,童虫经静脉或淋巴管进入右心至肺循环,再从体循环经毛细血管进门静脉最后入肝发育为成虫,寄生于门脉系统。

钉螺是必需的中间宿主,人和家畜为终宿主。

*二、发病机制1.肝脏损害业已证明,由虫卵所引起的复杂免疫病理反应是产生血吸虫病基本病变的主要原因。

肝脏是血吸虫侵犯的主要脏器,虫卵随血流到达肝脏,沉积在肝内门静脉分支及入口形成肉芽肿,肉芽肿是本病的病理基础。

而肉芽肿的形成是T细胞介导的免疫反应,致敏原是成熟虫卵毛蚴排泌物可溶性虫卵抗原(SEA)。

肉芽肿引起门静脉炎与门静脉周围的纤维化,随病程迁延,形成具有血吸虫肝硬化特征性的干线型纤维化及接踵而至的门脉高压症。

由于病变主要发生在汇管区,肝小叶未遭受严重破坏,一般无肝细胞再生结节形成,故此种门脉高压属窦前性。

但有研究表明,部分患者亦存在肝细胞结节增生,根据江绍基等的资料,肝静脉后嵌入压亦有增高,可能尚存在窦后阻塞的因素。

血吸虫肝硬化极少衍变为原发性肝癌。

2.胆系损害与血吸虫病流行程度相比,胆道系统病变则较少见,乃因门静脉系统内的血吸虫卵通过血管吻合支沉积于胆囊和胆管黏膜下层抑或童虫在移行过程中停留在胆系发育所致。

血吸虫卵在胆总管壁沉积而形成局部纤维瘢痕性狭窄或血吸虫肉芽肿压迫胆管均可引起胆道梗阻。

血吸虫卵在胆囊沉积可形成嗜酸性肉芽肿,虫卵也可发生钙化,使胆囊壁纤维组织增生,如位于胆囊颈管可使颈管狭窄;成虫或虫卵在胆囊内可以成为结石核心;胆囊壁黏膜损害可形成溃疡而发生胆道出血;胆囊壁长期炎性浸润或血吸虫肉芽肿形成可与周围肠管粘连而发生胆囊-肠道内瘘。

日本血吸虫病,日本血吸虫病的症状,日本血吸虫病治疗【专业知识】疾病简介日本血吸虫病(schistosomiasis japonica)是日本血吸虫寄生在门静脉系统所引起的疾病。

由皮肤接触含尾蚴的疫水而感染,主要病变为肝脏与结肠由虫卵引起的肉芽肿。

急性期有发热、肝肿大与压痛伴腹泻或排脓血便及血中嗜酸性粒细胞显著增多;慢性期以肝脾肿大为主;晚期则以门静脉周围纤维化病变为主,发展为门静脉高压症、巨脾与腹水。

日本血吸虫病是危害我国农民身体健康最严重的寄生虫病,主要分布在我国长江流域及其以南的12省、市、自治区的381个县。

严重影响人的健康和畜牧业的生产。

新中国成立后,经过几十年大规模的系统防治,取得良好效果。

近几年,不少地区疫情有所回升。

目前尚处于流行状态的主要分布在湖北、湖南、江西、安徽和江苏的水位难以控制的江湖洲滩地区和四川、云南环境复杂的大山区。

每当汛期,常有急性血吸虫病的小规模暴发流行。

疾病病因一、发病原因日本血吸虫成虫雌雄异体,雄虫较短,雌虫较细长,在生活时,雌雄虫体呈合抱状态,雌虫常处在雄虫的“抱雌沟”内。

雄虫乳白色,大小为10~22mm *0.5~0.55mm,雌虫灰褐色,大小为12~28mm*0.1~0.3mm。

虫卵圆形,大小为70~100*50~60μm,淡黄色,卵壳薄,无盖,在其侧方有一小刺。

虫卵随人和动物的粪便排出体外,在水中孵化出长椭圆形毛蚴,毛蚴侵入钉螺,在其体内经母胞蚴、于胞蚴、尾蚴三个阶段的发育和繁殖,尾蚴从螺体逸出至水中。

尾蚴吸附于宿主的皮肤,利用分泌的溶蛋白酶溶解皮肤组织,脱去尾部进入表皮变为童虫。

童虫最终移行在肠系膜静脉定居并发育成熟。

成熟的雌雄虫合抱产卵于肠壁血管末梢。

成熟的虫卵进入肠腔后随粪排出体外,完成其生活史。

日本血吸虫生活史中,人是终宿主,钉螺是必需的惟一中间宿主。

牛、猪、羊、狗、猫、鼠等大多数动物均可成为日本血吸虫的终宿主。

二、发病机制1.发病机制日本血吸虫尾蚴引起的皮肤症状主要是由于尾蚴的移行造成机械性损害以及代谢产物或死后的崩解产物引起炎症反应。

血吸虫病与肝胆疾病,血吸虫病与肝胆疾病的症状,血吸虫病与肝胆疾病治疗【专业知识】疾病简介血吸虫病是危害人类健康的严重寄生虫病,历史久远且流行广泛。

人体因接触疫水而感染,成虫主要寄生于门静脉系统,其虫卵沉积所导致的复杂的免疫病理反应可引起全身多组织器官损害,本文着重讨论与外科密切相关的由血吸虫病所致的肝胆系疾患。

疾病病因一、发病原因我国流行的血吸虫病主要为日本血吸虫感染,虫卵随患者粪便排出,在水中孵化出毛蚴,毛蚴钻入中间宿主钉螺发育成尾蚴后逸出水中,当人接触疫水,尾蚴即钻入皮肤或黏膜成为童虫,童虫经静脉或淋巴管进入右心至肺循环,再从体循环经毛细血管进门静脉最后入肝发育为成虫,寄生于门脉系统。

钉螺是必需的中间宿主,人和家畜为终宿主。

二、发病机制1.肝脏损害业已证明,由虫卵所引起的复杂免疫病理反应是产生血吸虫病基本病变的主要原因。

肝脏是血吸虫侵犯的主要脏器,虫卵随血流到达肝脏,沉积在肝内门静脉分支及入口形成肉芽肿,肉芽肿是本病的病理基础。

而肉芽肿的形成是T细胞介导的免疫反应,致敏原是成熟虫卵毛蚴排泌物——可溶性虫卵抗原(SEA)。

肉芽肿引起门静脉炎与门静脉周围的纤维化,随病程迁延,形成具有血吸虫肝硬化特征性的干线型纤维化及接踵而至的门脉高压症。

由于病变主要发生在汇管区,肝小叶未遭受严重破坏,一般无肝细胞再生结节形成,故此种门脉高压属窦前性。

但有研究表明,部分患者亦存在肝细胞结节增生,根据江绍基等的资料,肝静脉后嵌入压亦有增高,可能尚存在窦后阻塞的因素。

血吸虫肝硬化极少衍变为原发性肝癌。

2.胆系损害与血吸虫病流行程度相比,胆道系统病变则较少见,乃因门静脉系统内的血吸虫卵通过血管吻合支沉积于胆囊和胆管黏膜下层抑或童虫在移行过程中停留在胆系发育所致。

血吸虫卵在胆总管壁沉积而形成局部纤维瘢痕性狭窄或血吸虫肉芽肿压迫胆管均可引起胆道梗阻。

血吸虫卵在胆囊沉积可形成嗜酸性肉芽肿,虫卵也可发生钙化,使胆囊壁纤维组织增生,如位于胆囊颈管可使颈管狭窄;成虫或虫卵在胆囊内可以成为结石核心;胆囊壁黏膜损害可形成溃疡而发生胆道出血;胆囊壁长期炎性浸润或血吸虫肉芽肿形成可与周围肠管粘连而发生胆囊-肠道内瘘。

·综述·Chinese Journal of Animal Infectious Diseases中国动物传染病学报摘 要:血吸虫病是一种严重危害人畜健康和社会经济发展的人兽共患寄生虫病。

宿主感染日本血吸虫后,沉积于肝脏的虫卵分泌可溶性虫卵抗原(SEA )主要刺激肝星状细胞(HSC )产生免疫应答反应,导致细胞外基质(ECM )过度沉积,最终引起肝纤维化,造成宿主严重的病理损害。

对于血吸虫病晚期患者,即使进行了彻底的杀虫治疗,肝纤维化仍会发展、恶化,而目前尚无有效针对肝纤维化的治疗策略,因此进行肝纤维化的机制研究将对血吸虫病的防治起到积极作用。

本文从日本血吸虫病肝纤维化的形成与调节、日本血吸虫病肝纤维化的诊断与治疗等方面进行综述。

关键词:日本血吸虫;肝纤维化;发病机制;信号通路;诊断与治疗中图分类号:R532.21;R575.2文献标志码:A文章编号:1674-6422(2023)06-0177-07Advance on Liver Fibrosis Induced by Schistosoma japonicum Infection收稿日期:2021-11-04基金项目:上海市自然科学基金(20ZR1469300);国家自然科学基金(31672245);中国农业科学院科技创新工程作者简介:钟昊然,男,博士研究生,兽医学专业通信作者:金亚美,E-mail:*****************.cn日本血吸虫病肝纤维化的研究进展钟昊然1,金亚美1(中国农业科学院上海兽医研究所 国家动物血吸虫病参考实验室农业农村部动物寄生虫学重点实验室,上海200240)2023,31(6):177-183Abstract: Schistosomiasis is a parasitic zoonoses that seriously threatens human health and economic development. After the host is infected with Schistosoma japonicum , the soluble egg antigen (SEA) produced by eggs in the liver stimulate an immune response of the hepatic stellate cells (HSC), resulting in excessive deposition of extracellular matrix (ECM) and eventually leading to liver fi brosis. For advanced stage of schistosomiasis, liver fi brosis will continue to develop and deteriorate though insecticidal treatment is performed. However, there is no effective treatment strategy for liver fi brosis at present. Therefore, studies on the mechanism of liver fi brosis will also contribute to the prevention and control of schistosomiasis. In this article, we review the formation, regulation, diagnosis and treatment of liver fi brosis induced by S. japonicum .Key words: Schistosoma japonicum ; liver fibrosis; pathogenesis; signaling pathway; diagnosis and treatment ZHONG Haoran, JIN Yamei(National Reference Laboratory for Animal Schistosomiasis, Key Laboratory of Animal Parasitology of Ministry of Agriculture and RuralAffair, Shanghai Veterinary Research Institute, CAAS, Shanghai 200241, China)血吸虫广泛分布于热带和亚热带的76个国家和地区,是仅次于疟疾的全球第二大寄生虫病,全球大约有2亿人患有血吸虫病,对人畜健康造成严重危害,其中流行范围最广、危害最大的病原为日本血吸虫(Schistosoma japonicum )、曼氏血吸虫(S.mansoni )和埃及血吸虫(S. haematobium )[1]。

血吸虫病与肝胆疾病的病因治疗与预防血吸虫病是一种危害人类健康的严重寄生虫病,历史悠久,广泛流行。

人体因接触疫水而感染。

成虫主要寄生于门静脉系统。

卵沉积引起的复杂免疫病理反应会对全身多组织器官造成损害。

本次重点讨论血吸虫病引起的肝胆系统疾病。

我国流行的血吸虫病主要是日本的血吸虫病感染。

虫卵随病人的粪便排出,在水中孵化。

当人们接触疫水时,尾虫进入皮肤或粘膜成为儿童昆虫,儿童昆虫通过静脉或淋巴管进入右心至肺循环,然后通过体循环通过毛细血管进入静脉,最后进入肝脏发育成虫,寄生在门脉系统中。

螺钉是必要的中间宿主,人和牲畜是最终宿主。

由卵引起的复杂免疫病理反应是血吸虫病基本病变的主要原因。

肝脏是血吸虫病的主要器官。

卵随血流到肝脏,沉积在肝内门静脉分支和入口,形成肉芽肿。

肉芽肿是本病的病理基础。

本病患者急性期间有间歇性或放松性发热、尾虫性皮炎、荨麻疹、肝脾肿大、腹痛、腹泻、全身淋巴结肿大。

慢性期无明显症状,少数患者腹痛、腹泻、肝脾肿大。

如果肝胆损伤并发,可能会出现肝硬化、门脉高压、胆囊炎和(或)胆管炎的症状和体征。

血吸虫病是危害人类健康的严重寄生虫病,历史悠久,流行广泛,会导致一系列肝胆疾病,主要检查方法如下。

1、血象:急性期外周血象以嗜酸性粒细胞明显增多为主要特征,白细胞总数为l0×l09/L以上嗜酸性粒细胞一般占20%~40%,最多者可高达90%以上。

慢性血吸虫病患者一般在轻增加20%在这方面,极重的急性血吸虫病患者往往不会增加甚至消失。

晚期患者常因脾功能亢进而减少红细胞、白细胞和血小板。

2.肝功能试验:急性血吸虫病患者血清中球蛋白增加,血清增加ALT、AST轻度增加,晚期患者由于肝纤维化,血清白蛋白减少,球蛋白增加,白蛋白和球蛋白的比例往往倒置。

慢性血吸虫病,特别是无症状患者,大多正常。

3、粪便检查:粪便中的卵和孵化是确诊血吸虫病的直接依据,但急性期检出率一般较高,慢性和晚期患者阳性率不高,常采用改进藤厚涂片法或卵透明法检查卵。

内脏血吸虫炎是怎么回事?*导读:本文向您详细介绍内脏血吸虫炎的病理病因,内脏血吸虫炎主要是由什么原因引起的。

*一、内脏血吸虫炎病因*一、发病原因血吸虫的生活史包括成虫、虫卵、毛蚴、胞蚴、尾蚴、童虫六个阶段。

虫卵随粪便入水后,在适宜的温度下孵出毛蚴侵入中间宿主淡水螺(日本血吸虫为钉螺),在螺内经胞蚴发育为尾蚴释放入水,当血吸虫的终宿主人或其他哺乳动物接触疫水后,尾蚴可从皮肤或黏膜侵入宿主体内成为童虫,童虫随血流经肺、心等脏器进入门脉系统发育为成虫,开始合抱而交配产卵。

本病流行于中国、日本、菲律宾等地。

我国则见于长江流域和长江以南。

吸虫患者的粪便为本病主要传染源。

随地大便,河边粪坑及用未处理的新鲜粪便施肥,被雨水冲入河流,造成水源污染。

主要通过皮肤,粘膜与疫水接触受染。

尾蚴侵入的数量与皮肤暴露面积,接触疫水的时间长短和次数成正比。

有时因饮用疫水或漱口时被尾蚴侵入口腔粘膜受染。

流行区以学龄儿童及青少年感染率最高,以后逐渐下降,此与保护性免疫力有关。

*二、发病机制血吸虫尾蚴,童虫和虫卵对宿主产生机械性损伤,并引起复杂的免疫病理反应。

童虫在体内移行时,对所经过的器官,主要是肺脏,引起血管炎,毛细血管栓塞、破裂,出现局部细胞浸润和点状出血。

童虫移行时所致损害与虫体代谢产物引起的变态反应有关。

成虫的代谢产物可形成免疫复合物,引起全身反应与局部血管损害及组织病变;寄居于门静脉系统,可引起轻度静脉内膜炎与静脉周围炎;死虫可随血流入肝,在栓塞处引起周围组织炎。

血吸虫感染可导致整体免疫功能的下降,从而加剧伴发疾病的发展或并发感染。

在虫卵周围出现细胞浸润,形成虫卵肉芽肿。

肉芽肿可影响宿主的肝肠组织,造成肝硬化与肠壁纤维化。

血吸虫卵经体循环(多经颈动脉)、脊椎静脉系统或颅内静脉窦进入颅内,引起中枢神经系统病理改变及各种临床表现。

病理改变(1)结肠病变:主要在直肠、乙状结肠与降结肠。

右侧结肠与阑尾也常被累及。

急性期病变为黏膜充血、水肿,黏膜下层有堆积的虫卵结节,溃破后形成浅表溃疡,排出脓血便。

血吸虫的致病尾蚴毛蚴子胞蚴童虫肝和肠壁成虫虫卵接触“疫水”,侵入终宿主肠系膜下静脉少部分随粪便排出体外钉螺入水孵出日本血吸虫生活史流程图一、致病阶段尾蚴童虫一、致病阶段成虫虫卵二、致病部位与机制:1. 尾蚴:尾蚴性皮炎接触疫水的皮肤部位可出现小米粒样的红色丘疹或荨麻疹,皮肤瘙痒。

Ⅰ型变态反应,少数为Ⅳ型变态反应二、致病部位与机制:2. 童虫:肺、肠受损(1)穿破肺毛细血管引起的机械性损伤:一过性血管炎,毛细血管阻塞、破裂、点状出血。

(2)分泌物和排泄物的毒害作用(III型变态反应):咳嗽、食欲减退、腹泻等症状。

二、致病部位与机制:3. 成虫致病(1)门静脉血管周围炎和血管内膜炎(虫体吸游引起的机械损伤)。

(2)代谢物、排泄物和脱落抗原形成免疫复合物(Ⅲ型变态反应)。

4. 虫卵(最主要的致病因子):虫卵肉芽肿Hoeppli 现象引起肝、肠、脑和肺纤维化病变,导致血流动力学改变。

二、致病部位与机制:浸润细胞虫卵二、致病部位与机制:肉芽肿形成机制:SEA再次刺激机体产生各种淋巴因子,引起L、M、E、N 聚集于虫卵周围产生Ⅳ变态反应———形成以虫卵为中心的肉芽肿。

虫卵的周围形成抗原抗体复合物,是呈放射状排列的嗜伊红物质,称为Hoeppli现象。

肉芽肿形成过程:1. 急性期;2. 过渡期3. 慢性期;4. 瘢痕期血吸虫感染45天的兔肝,肝表面可见灰白色结节正常家兔肝脏,表面光滑、色均三、临床类型(Clinical pattern)与感染尾蚴数量、宿主免疫力、营养、年龄等因素有关。

1. 急性血吸虫病Acute schistosomiasis初次或再次大量的尾蚴感染引起临床表现:感染后5 ~8周出现畏寒、发热、可伴肝、脾肿大、腹胀和腹泻。

特别提醒:常误诊为重感冒,或其他发热性疾病!2. 慢性血吸虫病Chronic schistosomiasis:急性症状消失后未经有效治疗,或少量、多次感染。

临床表现:无明显症状,有症状者则表现为有肝脾肿大、腹泻或血便。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

血吸虫性肝病发病机制

导语:肝病是很复杂的疾病,这样疾病具体传染性,治疗肝病需要及时的进行,否则疾病严重后,治疗肝病也是很复杂的,患有这样疾病后,在生活用品上

肝病是很复杂的疾病,这样疾病具体传染性,治疗肝病需要及时的进行,否则疾病严重后,治疗肝病也是很复杂的,患有这样疾病后,在生活用品上,都是要单独使用,避免把疾病传染给家人,那血吸虫性肝病发病机制都有什么呢,是很多人不清楚的,下面就详细的介绍下。

血吸虫性肝病发病机制:

1、体液免疫急性及早期血吸虫病患者有可溶性虫卵抗原的lgE及lgM抗体,急、慢性期有血吸虫特异性抗可溶性虫卵抗原的IgG;抗体。

慢性和晚期血吸虫病患者血清IgG、lgM均可明显增高,尤以晚期患者为景。

循环免疫复合物也可增加,因此病情常迁延不愈,治疗后可恢复正常。

肾小球基底膜有IgG、lgA、lgM及IgE沉积者,同时可见补体C3及纤维蛋白,即免疫复合物性肾病,可引起蛋白尿、肾炎,补体C3的减低是免疫复合物消耗补体所致。

此外,还有抗核抗体及抗补体抗体阳性,两者各占1/3。

2、细胞免疫淋巴细胞转化试验和花环形成率在晚期血吸虫病均降低,皮肤超敏试验亦有2/3阴性,细胞免疫功能水平与病情平行。

更有采用3H-胸腺嘧啶核苷(3H-TdR)和14C尿嘧啶核苷掺入试验,发现晚期血吸虫病患者DNA及RNA合成能力减退。

我们还见严重血吸虫感染可以发生与慢性肉芽肿免疫缺陷综合征相似之细胞免疫及粒细胞吞噬功能低下,轻微感染即引起持续高热(39℃--40℃),常因感染死亡。

以上免疫功能改变显然是免疫调节紊乱所致,抑制性了细胞功能低预防疾病常识分享,对您有帮助可购买打赏。