第七章 道路绿地规划设计

- 格式:ppt

- 大小:21.96 MB

- 文档页数:93

谈谈道路绿地规划设计的内容、形式、方法一、道路绿地规划设计的内容道路绿地最初是以行道树种植的形式出现的。

当前,由于行道树内涵的发展,多用“街道绿化”一词来代替“行道树”,甚至推广为“道路绿地”。

在近代我国把城市中“在道路用地中列植乔木”称作“行道树”。

1986年出版的《中国大百科全书(建筑、园林、城市规划卷)》列有“街道绿化”条目,并解释为:“在城市的道路用地上采取栽树、铺草和种花措施,以改善市区的小气候,降低车辆和人流的噪声,净化空气,划分交通路线,防火和美化城市。

”由于在道路用地中不仅是“列植乔木”,其内容有了新的变化,所用的名词也有了新的发展。

(一)划分园林空间园路规划决定了全园的整体布局。

各景区、景点看似零散,实以园路为纽带,通过有意识的布局,有层次、有节奏地展开,使游人充分感受园林艺术之美。

中国传统园林“道莫便于捷,而妙于迂”、路径盘蹊”、“曲径通幽”等都道出了园林道路在有限的空间内忌直求曲,以曲为妙,目的在于增加园林的空间层次,使一幅幅画景不断地展现在游人面前。

(二)引导游览园林无论规模大小,都划分几个景区、设置若干景点,布置许多景物,而后用园路把它们联结起来,构成一座布局严谨,景象鲜明,富有节奏和韵律的园林空间。

所以,园路的曲折是经过精心设计,合理安排的。

使得便布全园的道路网按设计意图、路线和角度把游人引导输送到各景区景点的最佳观赏位置。

并利用花、树、山、石等造景素材来诱导、暗示,促使人们不断去发现和欣赏令人赞叹的园林景观。

(三)丰富园林景观园林中的道路是园林风景的组成部分。

蜿蜒起伏的曲线,丰富的寓意,精美的图案,都给人以美的享受。

而且与四周的山水、建筑及植物等景观紧密结合,形成“因景设路”、“因路得景”的效果,而贯穿所有园内的景物。

二、道路绿地规划设计的形式园路的基本类型有:路堑型、路堤型、特殊型(包括步石、汀步、磴道、攀梯等),在园林绿地规划中,按其性质功能将园路分为:(一)主要园路联系全园,是罗林内大量游人所要行进的路线,必要时可通行少量管理用车,道路两旁应充分绿化,宽度4-6m。

城市道路绿地规划与设计规范城市道路绿地规划与设计规范是指在城市道路设计和建设过程中,充分考虑绿地建设的要求,合理规划和设计道路两侧的绿地,以提高城市环境质量,增加居民的生活舒适度和幸福感。

以下是城市道路绿地规划与设计规范的主要内容。

一、绿地设计原则1.生态原则:绿地设计应遵循生态平衡、生物多样性保护原则,保护和提升地方特色植物和动物品种,创造良好的生态环境。

2.功能原则:根据城市道路的功能需求,结合人们的休闲娱乐需求,合理规划和设计绿地功能,如休闲娱乐区、健身区和文化展示区等。

3.安全原则:绿地设计应做到安全可靠,考虑到交通安全和防范犯罪等因素,合理设置防护设施,如护栏、人行道隔离带等。

4.美观原则:绿地设计应注重景观效果,通过选用合适的植物种类、配植方法和景观元素,营造美丽宜人的城市环境。

二、绿地规划与设计步骤1.调查与分析:对城市现有道路绿地的分布和规模进行调查,分析绿地现状和存在问题,了解周边居民的需求和意见,为绿地规划与设计提供依据。

2.规划定位:根据城市发展规划和绿地网络规划,确定绿地的位置、规模和功能,明确各个绿地的主题和定位。

3.设计方案:根据规划定位,制定绿地的具体设计方案,包括植物种类的选择和数量、景观元素的设置和布局等。

4.设计细化:对每个绿地单元进行细化设计,包括道路绿化、景观设施和照明等,确保每个绿地的设计合理、完善。

5.实施管理:将设计方案转化为具体实施方案,确定建设和管理的责任主体,建立健全绿地管理体系,确保绿地建设和管理的效果。

三、绿地建设要点1.植物选择:根据绿地功能和气候条件,选择适应性强、生命力旺盛的本地植物,避免引入外来物种对本地生态造成破坏。

2.绿化设计:在设计绿地时,要考虑到道路两侧绿化带的宽度、形状、密度和高度等,创造良好的景观效果。

在选择植物种类时,要注重季节变化和植被的层次感。

3.绿地设施:绿地规划与设计应注重设施的设置,包括休闲座椅、供水设施、儿童游乐设备等,满足不同年龄段人们的需求。

【道路绿地规划设计方案】一、引言道路绿地是城市景观的重要组成部分,它不仅对城市形象和生态环境有着重要的影响,还能起到净化空气、调节气候、改善人居环境的作用。

本文将针对道路绿地规划设计方案进行探讨,旨在为城市规划者和设计师提供一些建议和指导,以实现道路绿地的最佳利用。

二、背景随着城市化进程的加快和人口的不断增加,城市道路的规模和数量呈现大幅增长的趋势。

然而,大量的硬质地面导致城市热岛效应加剧、生态环境恶化等问题逐渐凸显。

因此,制定科学合理的道路绿地规划设计方案势在必行。

三、目标1. 提高城市环境质量:通过合理的道路绿地规划,提供更多的绿化空间,减少硬质覆盖面积,改善城市生态环境,增加绿色景观。

2. 促进生态保护:通过道路绿化,保护城市内的生态系统,提高生物多样性,打造城市绿廊和生物走廊,形成自然生态网络。

3. 提高居民生活质量:道路绿地不仅可以净化空气、调节气候,还能提供休闲娱乐的场所,改善居民的生活环境,提升居民的生活品质。

四、设计原则1. 生态原则:以生态系统保护为出发点,注重保护和恢复植物、动物和微生物的生境,构筑具有自然功能的生态系统。

2. 可持续原则:注重道路绿地的可持续发展,采用节约能源、资源的措施,并考虑到未来发展的需要。

3. 美观原则:充分尊重自然环境,在绿地规划设计中注重色彩、材料、形式的协调统一,形成和谐的景观效果。

4. 安全原则:确保道路绿地的使用安全,合理设计绿化植物、路灯、路标等,防止形成安全隐患。

五、设计内容1. 绿带设置:根据道路功能和规模,确定绿带的位置、宽度和形式。

通常,在道路两侧设置绿化带,并与建筑物、道路以及其他景观元素进行协调。

2. 植物选择:根据地理位置、气候条件等因素,选择适宜的园林植物。

植物的选择应考虑到生长速度、根系情况、抗污染能力等因素。

3. 配套设施:结合道路绿化的功能和需求,设置休息区、健身设施、游憩设施等配套设施,提供更多的服务功能,满足市民的需求。

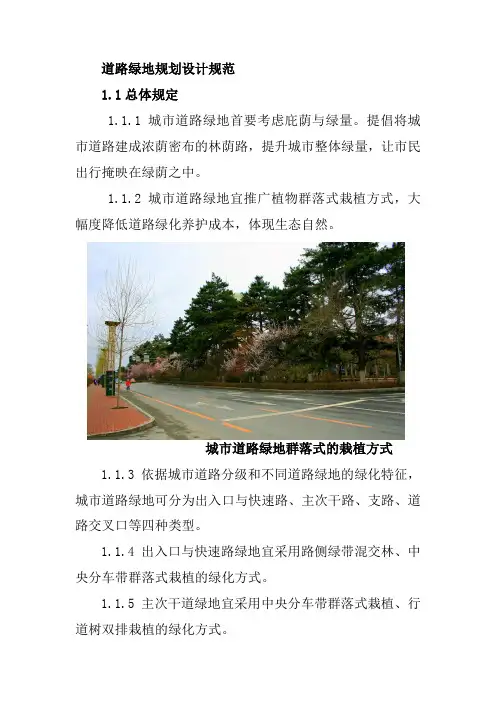

道路绿地规划设计规范1.1总体规定1.1.1 城市道路绿地首要考虑庇荫与绿量。

提倡将城市道路建成浓荫密布的林荫路,提升城市整体绿量,让市民出行掩映在绿荫之中。

1.1.2 城市道路绿地宜推广植物群落式栽植方式,大幅度降低道路绿化养护成本,体现生态自然。

城市道路绿地群落式的栽植方式1.1.3依据城市道路分级和不同道路绿地的绿化特征,城市道路绿地可分为出入口与快速路、主次干路、支路、道路交叉口等四种类型。

1.1.4出入口与快速路绿地宜采用路侧绿带混交林、中央分车带群落式栽植的绿化方式。

1.1.5 主次干道绿地宜采用中央分车带群落式栽植、行道树双排栽植的绿化方式。

1.1.6 支路绿地宜采用行道树下带状树池的绿化方式。

1.1.7 道路交叉口绿地可在交通导流岛种植小巧精致的植物组合、交叉口路侧采用群落式栽植的绿化方式。

1.2 道路绿地分类规定1.2.1行道树推荐的行道树树种选择原则主要有以下几点:(1)、树干挺拔、树形端正、体形优美、枝叶繁茂、冠大荫浓。

(2)、对环境适应性强,易栽植、耐修剪、易萌生。

(3)、抗逆性强,特别是要求抗NO2、SO2、粉尘等能力强,耐风、耐寒、耐旱、耐涝、耐辐射,病虫害少。

(4)、以乡土树种为主,适当选用表现良好的外来树种。

(5)、深根性、花果无污染的树种。

(6)、长寿树种与速生树种相结合,以落叶阔叶树种为主,适当搭配常绿树种。

(7)、同一条街路上的行道树,树木规格应尽量做到统一,整齐化一。

(8)、主干道行道树的规格应达到胸径12cm以上、分枝点范围为不低于3m;次干道苗木应达到胸径8cm以上、分枝点范围为不低于2.5m。

(9)、行道树定植株距,应以树种壮年期冠幅为准,最小种植株距宜为4m。

在立地条件差、选择窄冠型树种时,最小种植株距可为3m。

行道树树干中心至路缘石外侧最小距离为0.75m。

(10)、行道树绿带不能连续种植,应留有合理的过往人行通道,出租车停靠点和排水口,人行通道应与斑马线相对应,排水口与市政道路雨篦子相对应。

城市道路绿地规划与设计规范首先,城市道路绿地的规划应该以人为本。

在规划过程中,要充分考虑到城市居民对绿色环境的需求,尽量保留现有大型树木和绿地,增加城市森林覆盖率,并且为居民提供休闲娱乐的场所,例如花坛、草坪、游园等。

其次,城市道路绿地的规划应注重生态环境保护。

应采用合理的植物配置、经济的用地方式和科学的绿化技术,提高绿地的生态效益,减少水土流失,并且应积极引入一些具有抗污染、净化环境的植物,增加绿地的生态功能。

再次,城市道路绿地的设计应与城市的整体规划相协调。

在设计过程中,需考虑到道路的交通功能和行人的通行需求,合理设置人行道、单车道、机动车道等,在保证交通顺畅的同时,为行人和骑车人提供良好的休息环境。

此外,城市道路绿地的设计还应考虑到可持续发展的原则。

在设计过程中,要注意合理配置自然资源,减少土地破坏,降低土地利用强度,建设可持续的城市绿化系统。

同时,还要注重绿地的管理和维护,确保绿地能够长期得到有效利用。

对于城市道路绿地的规划与设计,还需要注意以下几点。

首先,要充分考虑到城市的气候特点,在干燥地区,要采用节水型绿化技术,减少浪费水资源;在湿润地区,则应注重排水和防湿,避免绿地变为积水区。

其次,要重视绿色生物多样性,采用多样化、多层次的植物配置,以增加绿地的生态功能,为生物提供栖息地。

最后,需要将道路绿地与周围的建筑、街道、广场等景观元素相结合,形成协调统一、富有特色的城市景观。

综上所述,城市道路绿地规划与设计应以人为本,注重生态环境保护,与城市整体规划相协调,遵循可持续发展原则。

同时,还需要根据不同地区的气候特点,重视绿色生物多样性以及与周围景观的协调统一、通过科学规范的规划与设计,可以为城市居民提供一个美丽、舒适、健康的生活环境。

物业管理,是指业主通过选聘物业服务企业,由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定,对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理,维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。

居住物业是指具备居住功能、供人们生活居住的建筑,包括住宅小区、单体住宅楼、公寓、别墅、度假村等;当然也包括与之相配套的共用设施、设备和公共场地。

物权法规定,业主可以自行管理物业,也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。

下面一起看下为大家整理的物业管理制度文章。

居住区道路绿地规划设计1.道路绿化的工程要求。

在道路两旁进行绿化设计时,要充分了解街道的人、车流量、道路的宽度和结构、道旁的地质和土壤情况、电杆灯柱、架空线路、地下管道及电缆埋设物等情况,然后根据这些特点来选择绿化树种、配置方式和株行距,树干高度,绿带宽度及苗木大小等。

应避免行道树和杆线在横断面上处于同一位置,要设法选择合适的树种,以减小树枝与电线相互干扰的矛盾,种在电线下的树应是耐修剪、容易整形的树种。

绿带宽度视路幅的宽度而定,一般每侧1.5~4.5米,绿带长度以50~100米为宜,过短时易引起行人及非机动车穿越道路。

2.树木株行距的确定。

株行距要根据树冠及苗木树龄的大小来确定。

要考虑树木生长的速度,一般在道路上种植的树木30~50年后就需要更新,壮龄期只有10一20年。

要考虑市容、市貌等因素,在一些重要建筑前不宜遮挡过多,株距应加大,或不种行道树,以显示出建筑的全貌。

此外,还要考虑经济因素,初始期以较小的株距种植,几年后间移,作为培养大规格苗木的措施,以节约用地。

3.人行道绿化带种植形式。

(1)落叶乔木与常绿绿篱结合。

用侧柏绿篱将车行道及人行道隔离开,以减少灰尘及汽车尾气对行人的侵害,又防止行人随意横穿街道。

(2)以常绿树为主,种植常绿乔木及常绿绿篱,并点缀各种开花灌木,艺术效果较好,由于常绿树生长缓慢,初期遮荫效果差,故可在常绿树之间种植窄树冠的落叶乔木。

道路绿地规划设计规范1.1总体规定1.1.1 城市道路绿地首要考虑庇荫与绿量。

提倡将城市道路建成浓荫密布的林荫路,提升城市整体绿量,让市民出行掩映在绿荫之中。

1.1.2 城市道路绿地宜推广植物群落式栽植方式,大幅度降低道路绿化养护成本,体现生态自然。

城市道路绿地群落式的栽植方式1.1.3依据城市道路分级和不同道路绿地的绿化特征,城市道路绿地可分为出入口与快速路、主次干路、支路、道路交叉口等四种类型。

1.1.4出入口与快速路绿地宜采用路侧绿带混交林、中央分车带群落式栽植的绿化方式。

1.1.5 主次干道绿地宜采用中央分车带群落式栽植、行道树双排栽植的绿化方式。

1.1.6 支路绿地宜采用行道树下带状树池的绿化方式。

1.1.7 道路交叉口绿地可在交通导流岛种植小巧精致的植物组合、交叉口路侧采用群落式栽植的绿化方式。

1.2 道路绿地分类规定1.2.1行道树推荐的行道树树种选择原则主要有以下几点:(1)、树干挺拔、树形端正、体形优美、枝叶繁茂、冠大荫浓。

(2)、对环境适应性强,易栽植、耐修剪、易萌生。

(3)、抗逆性强,特别是要求抗NO2、SO2、粉尘等能力强,耐风、耐寒、耐旱、耐涝、耐辐射,病虫害少。

(4)、以乡土树种为主,适当选用表现良好的外来树种。

(5)、深根性、花果无污染的树种。

(6)、长寿树种与速生树种相结合,以落叶阔叶树种为主,适当搭配常绿树种。

(7)、同一条街路上的行道树,树木规格应尽量做到统一,整齐化一。

(8)、主干道行道树的规格应达到胸径12cm以上、分枝点范围为不低于3m;次干道苗木应达到胸径8cm以上、分枝点范围为不低于2.5m。

(9)、行道树定植株距,应以树种壮年期冠幅为准,最小种植株距宜为4m。

在立地条件差、选择窄冠型树种时,最小种植株距可为3m。

行道树树干中心至路缘石外侧最小距离为0.75m。

(10)、行道树绿带不能连续种植,应留有合理的过往人行通道,出租车停靠点和排水口,人行通道应与斑马线相对应,排水口与市政道路雨篦子相对应。

城市道路绿地规划设计原则绿地是道路空间的景观元素之一。

一般道路、建筑物均为建筑材料构成的硬质景观,而道路绿地中的植物是一种软质材料,可以人为地进行修整,这种景观是任何其他材料所不能代替的。

道路绿地不单纯考虑功能上的要求,作为道路环境中的重要视觉因素就必须考虑现代交通条件下的视觉特点,综合多方面的因素进行协调,力求创造更加优美的绿地景观。

一、道路绿地要与城市道路的性质、功能相适应城市从形成之日起就和交通联系在一起,交通的发展与城市的发展是紧密相连的。

现代化的城市道路交通已成为一个多层次的复杂系统。

由于城市的布局、地形、气候、地质、水文及交通方式等因素的影响,会产生不同的路网。

这个路网是由不同性质与功能的道路所组成。

对于一个大城市,有快速道路系统、交通干道系统等。

也有人提出建立自行车系统、公共交通系统、步道系统等。

由于交通的目的不同,不同环境中的景观元素要求也不同,道旁建筑、绿地、小品以及道路自身的设计都必须符合不同道路的特点。

交通干道、快速路的景观构成,汽车速度是重要因素,道路绿地的尺度、方式都必须考虑速度因素。

商业街、步行街的绿化,如果树木过于高大,种植过密,就不能反映商业街繁华的特点。

又如居住区道路,与交通干道相比,由于功能不同,道路尺度也不同,因此其绿地树种在高度、树形、种植方式上也有不同的考虑。

二、道路绿地应起到应有的生态功能(1)绿地犹如天然过滤器,可以滞尘和净化空气。

据测,在广州有绿化的街道上,距地面1.5m高处的含尘量比没有绿地的街道上含尘量低56.7%,而草坪的飘尘浓度仅为裸露地面的1/5。

(2)行道树尤其是乔木具有遮荫降温功能。

太阳光辐射到树冠时,20%-25%的热量反射回天空,35%被树冠吸收,加上树木的蒸腾作用所消耗的热量都有助于降温。

据测定,夏季有树荫的地方,一般比没有树荫的地方要低3-6℃。

(3)绿地植物可以增加空气湿度。

据测定草坪植物的叶面积一般为地面面积的20倍左右,通过茎、叶的蒸腾作用,能使周围空气中的水分增加20%左右。