武汉长江第一越江隧道工程动床模型试验研究

- 格式:pdf

- 大小:807.54 KB

- 文档页数:4

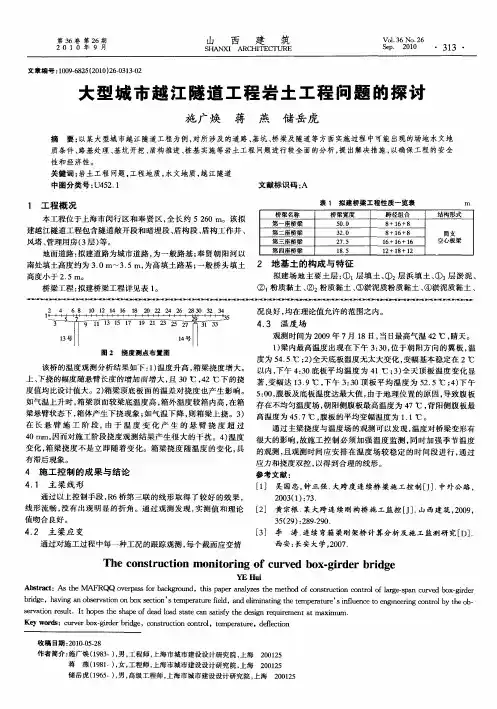

公铁合建越江隧道列车运动压力波数值模拟桑东升;张旭【摘要】本文采用CFD方法对地铁通过公铁合建越江隧道产生的压力波进行了数值模拟分析.基于国内某公铁合建越江隧道相关尺寸建立其下部地铁隧道三维几何模型,采用动网格方法模拟列车从驶入到驶出隧道的全过程.利用国外模型实验数据验证了本文数值模拟方法的可靠性,根据隧道内压力变化曲线,分析了由于列车通过隧道引起的压力变化规律.计算得到进入疏散通道防火门处的压力峰值,最大值1910Pa,最小值-1060Pa,与疏散通道内30~50Pa的正压有较大的压力差.【期刊名称】《建筑热能通风空调》【年(卷),期】2014(033)005【总页数】4页(P23-26)【关键词】公铁合建越江隧道;压力波;数值模拟;动网格【作者】桑东升;张旭【作者单位】同济大学机械与能源工程学院;同济大学机械与能源工程学院【正文语种】中文列车以某一速度进入隧道,由于其对空气的挤压和隧道壁面对气流流动的限制,会在隧道内形成系列的压缩波和膨胀波,这些波在隧道内的传播和反射导致隧道内的压力随时间不断变化[1]。

列车通过隧道引起的空气流动通常是复杂的三维非定常、可压缩、紊态流动[2],国内外学者采用在线实车试验、模型模拟试验、数值模拟计算等方法对列车通过隧道产生的压力波进行了大量的研究[3~5]。

利用数值模拟计算的研究包括利用一维模型对隧道内的压力波进行数值分析[2,6],以及对隧道内的压力波进行三维数值模拟[7~8]。

公铁合建越江隧道盾构段为双层隧道,上层为公路隧道,下层为地铁隧道,两隧道共用同一疏散通道,地铁隧道的阻塞比远大于铁路山岭隧道。

当上部公路隧道发生火灾时,疏散通道开启,此时下部地铁隧道正常运行,当列车通过隧道时,地铁隧道内压力不断变化,而疏散通道内维持30~50Pa正压,因此,地铁隧道进入疏散通道的防火门两侧的压力差也将不断变化。

本文根据国内某公铁合建越江隧道相关尺寸建立了其下部地铁隧道的三维几何模型,利用动网格技术进行数值模拟,得到列车从驶入到驶出隧道即通过越江隧道全过程的压力变化曲线。

长江第一隧——武汉长江隧道修建技术

王梦恕;孙谋;谭忠盛

【期刊名称】《中国工程科学》

【年(卷),期】2009(011)007

【摘要】武汉长江隧道是长江上第一条江底隧道.隧道穿越的地质条件复杂,地层透水性强,水压高;盾构直径大,一次推进距离长;地面和地中环境复杂.介绍了武汉长江隧道工程研究与设计经过,工程建设模式,隧道的总体设计、施工概况.着重阐述了盾构的选型和沿线建筑物的保护技术.

【总页数】7页(P11-17)

【作者】王梦恕;孙谋;谭忠盛

【作者单位】北京交通大学,北京,100044;北京交通大学,北京,100044;北京交通大学,北京,100044

【正文语种】中文

【中图分类】U238

【相关文献】

1.武汉长江隧道隧址河段河床演变分析 [J], 徐建平

2.武汉长江隧道隧址局部河段河床冲淤变化分析 [J], 张潮

3.万里长江第一隧——武汉长江隧道 [J], 无

4.万里长江第一隧—武汉长江首座公路隧道施工侧记 [J], 牛雪顶;尹强

5.万里长江上的第一条穿江隧道武汉长江隧道试通车 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

武汉地铁二号线越江隧道盾构始发技术摘要:武汉地铁二号线越江隧道工程采用气垫式泥水平衡盾构施工,盾构直径6520mm,盾构双线均已始发成功,文章主要介绍盾构始发过程中的关键技术,为类似工程提供参考。

关键词:始发;泥水盾构;地铁1 引言随着我国城市轨道交通设施的兴建,盾构法隧道施工越来越普遍的被使用,也越来越多地被国内地铁届所接受。

武汉地铁二号线越江隧道工程是穿越长江的第一条地铁隧道,该工程的成功与否直接影响到地铁二号线的顺利通车。

盾构发施工已有许多成功的工程实例,但是此方法也有较大的风险。

管控好各个施工阶段的施工技术将是工程成功的关键,本文主要介绍泥水盾构始发技术。

由于始发边界条件不同于盾构正常掘进,盾构始发通过开挖面平衡条件差,对开挖面稳定产生不同程度的不利影响,盾构处于试掘进状态,盾构故障多,盾构操作人员不熟练等,容易发生地表变形过大,甚至坍塌、地表冒浆等事故,因此根据工程地质条件、地下水、盾构类型、覆土厚度、洞门密封等条件选择合适的始发具有重要的意义。

2 工程概况武汉市轨道交通二号线越江隧道工程为武汉市重点工程,是武汉市重要的过江通道,位于武汉长江一、二桥之间。

隧道江北起点为江汉路站,江南终点为积玉桥站。

施工内容主要包括:盾构区间隧道、明挖风井、联络通道及江中泵房等。

隧道右线长约3085米,左线长约3098米。

线路纵坡大致为U形,线路最大下坡为2.7%,最大上坡为2.56%。

盾构区间采用两台直径6520mm的泥水盾构施工,盾构隧道采用管片拼装式单层衬砌,管片外径6200mm,内径5500mm,环宽1.5m。

衬砌环由一个封顶块(K)、两个邻接块(B1、B2)和三个标准块(A1、A2、A3)组成,管片为双面楔形通用管片,楔形量为40mm,管片采用错缝拼装方式,管片环纵缝均设置凹凸榫槽,环缝和纵缝均采用弯螺栓连接。

盾构始发内容主要包括洞口端头地层加固、洞门环及洞门密封装置的安设、盾构始发基座的设计加工及定位安装、盾构机组装调试、泥水处理系统的组装调试、反力架的设计加工及安装就位、洞门地下连续墙围护结构钢筋混凝土凿除、负环管片拼装、两侧支撑系统安装、盾构始发推进、以及其他保证措施的准备等。

武汉地铁越江隧道工程环境影响分析武汉地铁越江隧道工程环境影响分析武汉地铁越江隧道工程是武汉轨道交通四号线的重要部分,也是武汉市城市交通建设中的重要项目之一。

该工程将通过建设一条横跨长江的隧道,连接武汉市的两个重要的城市节点,旨在缓解武汉市交通压力,提高城市交通效率。

然而,隧道工程建设对周边环境可能产生的影响也需要进行合理的评估和预测。

本文将详细分析武汉地铁越江隧道工程的环境影响。

一、隧道工程对水环境的影响地铁越江隧道工程是一项横跨江心的工程,其施工过程将会对江水和周边水环境产生一定的影响。

具体来说,施工过程中可能产生的影响包括:1.影响长江水质施工工作可能会产生大量的废水,其中可能含有很多有害物质和高浓度污染物,导致长江水质恶化。

2.影响渔业资源武汉长江是主要的渔业资源区域之一,施工过程中可能会对渔业资源产生一定影响,导致渔业资源的减少。

3.影响周边城市水质稳定施工过程中大量的土石方开挖、排水等行为可能导致周边城市泥沙和污水增加,直接影响周边城市水质稳定。

因此,在工程施工过程中,必须采取一系列措施加以控制和治理,最大限度减少水环境受到的影响。

二、隧道工程对土壤环境的影响在隧道工程建设过程中,可能需要对大量土方进行开挖和处理,这将会对周边土壤环境产生一定的影响。

具体来说,施工过程中可能产生的影响包括:1.影响土地利用施工过程中占用大量的土地资源,对周边地区的土地资源利用和规划产生一定影响。

2.土壤污染风险施工过程中可能会使用大量的化学品,如泥浆、生化药剂等,这些化学品可能会对土壤产生污染。

3.土地塌陷风险施工过程中可能会导致地质扰动,土壤的结构和性质可能发生变化,进而使得地面出现塌陷风险。

因此,在工程施工过程中,必须采取一系列预防措施,对土壤环境进行有效的保护和治理。

三、隧道工程对空气环境的影响除了对水环境和土壤环境产生影响外,隧道工程施工过程还可能对空气环境产生一定的影响。

具体来说,施工过程中可能产生的影响包括:1.影响大气环境隧道工程施工过程中产生的粉尘、废气等物质可能会导致空气质量的下降,给周边居民的身体健康带来潜在的危害。

感动中国十大人物钱七虎事迹观后感及感悟(7篇) 感动中国十大人物钱七虎事迹观后感及感悟(精选篇1)“新中国成立以来的--年,我国取得了举世瞩目的成就。

为祖国铸就坚不可摧的‘地下钢铁长城’,是我毕生的追求。

今后,我将继续在防护工程领域潜心研究,在为国铸盾的道路上不懈冲锋!”走下观礼台,钱七虎激动地说道。

为战略工程装上“金钟罩”上世纪70年代初,戈壁深处一声巨响,荒漠升起一片蘑菇云……当人们欢呼庆贺之时,一群身着防护服的科研人员迅速冲进核爆中心勘察爆炸现场,钱七虎便是其中一员。

“世间万物,相生相克,有矛必有盾。

”当时,我国面临严峻的外部威胁,在钱七虎看来,如果说核弹是对付敌对军事力量锐利的“矛”,那么防护工程则是一面坚固的“盾”。

那年,他受命进行空军飞机洞库门的设计,为了找准原有设计方案存在的问题,他专门到核爆试验现场调查研究。

在核爆现场,他敏锐地发现飞机洞库的防护门虽然没有被炸坏,里面的飞机也没有受损,但是防护门发生了严重变形导致无法开启。

“门打不开、飞机出不去,就无法反击敌人。

必须找出问题,进一步优化设计方案。

”钱七虎首先想到的是改良传统手算模式,使用先进计算理论和设备。

那时,有限单元法作为一种工程结构问题的数值分析方法刚刚兴起,他决定用这种方法解决飞机洞库门的计算问题,这在当时属国内首创。

辗转多方协调,钱七虎借来大型晶体管计算机,利用有限单元法进行工程机构的计算,解决了大型防护门变形控制等设计难题。

历时两年多,钱七虎成功设计出当时国内跨度最大、抗力最高的飞机洞库防护门。

那年,他38岁。

随着侦察手段的不断更新、高技术武器与精确制导武器的相继涌现,防护工程在高度透明化的战场中,常常是“藏不了、抗不住”,特别是世界军事强国开始研制精确制导钻地弹,给防护工程造成了巨大威胁。

“‘矛’升级了,我们的‘盾’就要及时升级。

”经过长达10多年的研究,他和团队构建了破碎区受限内摩擦模型,研究了地冲击诱发工程性地震的不可逆运动规律和深部施工灾变孕育演化机理,为抗钻地核武器防护工程的设计与建设提供了理论依据,也为我国战略工程安全装上了“金钟罩”。

中国第一条越江隧道之谜中国是一个拥有悠久历史的国家,自古以来就有许多令人神往的奇迹和奇观。

越江隧道的建设可谓是一项惊世之举。

尽管中国已建成了许多横跨江河的隧道,但第一条越江隧道的建设却充满了神秘和挑战。

本文将探讨中国第一条越江隧道的建设历程和其中的谜团。

中国第一条越江隧道位于长江流域,连接了两座重要城市,是一项具有重大战略意义的交通工程。

长江是中国最长的河流,也是世界著名的大江之一。

由于长江水位大幅波动,地质条件复杂,但是又有着极高的水下航运量,因此在长江上建设越江隧道是一个极具挑战性的工程。

中国工程师们却在这个遥远的年代成功地完成了这项挑战。

据史书记载,中国第一条越江隧道的建设可追溯到一千多年前,当时正值中国古代的盛世时期。

在那个时候,中国的科技水平已经相当发达,工程技术也日臻成熟。

据说,在当时,一位名叫李泰的工程师精心设计了一条越江隧道的施工方案,并指导了若干工匠开始了越江隧道的建设工作。

经过了数年的艰苦施工,隧道却在一夜之间突然塌陷了,导致工程暂停,无法继续进行。

这次失败的越江隧道工程给后人留下了一个巨大的谜团,人们纷纷猜测这项工程失败的原因,也探讨着建设成功的可能性。

直到现在,关于中国第一条越江隧道的建设谜团仍然困扰着人们,成为了一头无法解开的难题。

对于中国第一条越江隧道的失败,有很多不同的解释。

一些历史学者认为,当时的工程技术还不够成熟,无法解决长江波涛汹涌的水流冲击和地质条件的复杂性。

还有一些人则认为,某些自然灾害或者人为因素导致了隧道的塌陷,但缺乏确凿的证据。

在这个过程中,一些大胆的假说也相继出现,比如说这项工程的失败是由于神灵的干预所致。

随着时代的发展,中国的工程技术日臻成熟,越江隧道的建设再次成为了一个备受关注的话题。

近年来,中国政府投入大量资金支持长江沿线的交通基础设施建设,越江隧道再次成为了国家重点工程项目。

随着技术的不断进步,中国的工程师们终于在这个遥远的年代成功地建设了一条越江隧道,打破了古代的神秘和封闭。

中国第一条越江隧道之谜中国是一个拥有悠久历史和灿烂文明的国家,同时也是一个充满了神秘和传奇故事的地方。

在中国的大江大河之间,隐藏着许多神秘和神奇的事物,其中之一就是中国第一条越江隧道的谜团。

据史料记载,中国第一条越江隧道是在1928年开工建设的,位于江苏省南京市和镇江市之间的长江上。

当时,这项工程被认为是不可能实现的壮举,因为长江水深浊浊,水势湍急,岸边的峭壁陡峭,传统的桥梁和渡船都难以实现跨江交通的需要。

经过了数年的努力,这项隧道工程终于在1937年竣工,成为了中国第一条越江隧道,被誉为“亚洲第一长江越江工程”。

这条越江隧道的建成引起了中国乃至全世界的极大轰动,这不仅仅是因为它的巨大工程规模,更是因为它的神秘和传奇色彩。

传说中,隧道的开凿过程中曾发生了很多离奇的事件,包括水灾、地质灾害以及人员伤亡。

这些奇怪的事情,使得人们对这条越江隧道更加充满了好奇和猎奇之心。

关于这条越江隧道的建设历史也充满了谜团。

据文献记载,隧道的建设工程并没有公开的招标程序,而是由一位神秘的工程师打造而成。

他的身份和来历一直以来都让人们耳目一新,更有传闻称他是一位来自异域的神秘人物,他懂得驾驭自然的力量,能够化解自然灾害和矛盾,因此才得以凿成这条越江隧道。

在历史上,也确实有很多的神秘和传奇的人物,他们用自己的智慧和力量,为人类留下了无数神秘的印记和传说。

值得一提的是,中国第一条越江隧道的建设工程在当时的技术条件下实属不易,而且也不乏成本高昂和风险巨大的问题。

很多人对隧道工程的完工有些难以置信,并对这项工程背后的故事充满了疑惑和好奇。

尽管历经了数十年的时间洗涤,中国第一条越江隧道的传说始终没有衰减,甚至成为了一段传奇的历史。

随着历史的长河流淌,中国第一条越江隧道的传说也逐渐成为了一段迷一样的故事。

人们对这段历史有着浓厚的兴趣,想要了解和揭开这个神秘的面纱。

很多历史学家和文化爱好者都热衷于深入研究这些传说,以期揭开越江隧道的神秘谜团。

越江盾构隧道纵向受力及变形分析研究

越江盾构隧道纵向受力及变形分析研究

以某越江盾构隧道工程为背景,采用三维梁-弹簧模型对水位变化、河床冲刷等不同情况下盾构隧道的纵向受力及纵向变形进行数值模拟,并对数值计算结果进行了分析.分析可知,纵向上的沉降主要发生在地质条件变化处、地形条件突然变化处以及盾构隧道与竖井的连接处.探讨了盾构隧道与竖井的不同连接方式对于隧道纵向内力及变形的影响,并进行了对比分析,根据分析结果提出采用柔性连接的建议.

作者:赵强政李树鹏陈昌武李辉覃盛科 Zhao Qiangzheng Li Shupeng Chen Changwu Li Hui Qin Shengke 作者单位:赵强政,李树鹏,Zhao Qiangzheng,Li Shupeng(中铁第四勘察设计院集团有限公司,武汉,430063)

陈昌武,李辉,覃盛科,Chen Changwu,Li Hui,Qin Shengke(襄樊市交通规划设计院,襄樊,441000)

刊名:交通科技英文刊名:TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY 年,卷(期):2009 ""(2) 分类号:U4 关键词:盾构隧道纵向变形梁-弹簧模型管片结构。

中国第一条越江隧道之谜中国是一个拥有丰富历史文化和卓越工程建设能力的国家。

近年来,中国在交通运输领域取得了惊人的成就,其中就包括修建越江隧道。

越江隧道被定义为横穿江河底部,连接两岸的地下通道。

他们在中国交通网络中起到了至关重要的作用。

中国第一条越江隧道的背后却隐藏着许多谜团,至今依然无法解开。

中国第一条越江隧道位于长江三角洲的一个繁忙地区,连接上海市浦东新区和浦西。

这条隧道是1989年建成通车的,是中国历史上第一条越江隧道。

修建这条隧道的过程并不顺利,也充满了许多谜团。

越江隧道的建设地点处于长江的最宽处,河床深度达到数十米,隧道的建设条件相当恶劣。

为了修建隧道,工程队伍必须首先想出一种可以承受水压的隧道结构。

在当时的技术条件下,要实现这一点几乎是不可能的。

是什么让工程队伍最终选择了这个并不理想的地点,仍然是一个未解之谜。

越江隧道的建设期间遇到了许多巨大的困难。

在施工过程中,发生了多次事故,造成了严重的人员伤亡和财产损失。

这些事故的具体原因至今仍然没有被完全搞清楚。

一些人认为是施工人员的技术水平不够高,而另一些人则认为是隧道地质条件复杂,难以预测。

这些解释都未能解释事故频发的原因,使人们对越江隧道的建设过程更加好奇。

越江隧道的建设耗时异常长。

根据官方资料,越江隧道的建设工程原计划要在5年内完成,然而实际上却花费了超过10年的时间。

这种巨大的延误引发了许多猜测和猜测的谈话。

有人认为,政府项目拨款不足导致进展缓慢,有人则认为是地质问题导致了施工困难。

这些解释并不能完全解释越江隧道建设过程中的延误。

中国第一条越江隧道之谜至今依然无法完全解开。

从建设地点的选择,到工程期间的困难和事故,再到工程进展的延误,这个隧道的建设过程充满了许多未解谜团。

无论是地理环境、技术问题还是政府资金都无法完全解释这个谜团。

或许随着科技的进步和更多的调查研究,我们会逐渐解开中国第一条越江隧道的奥秘。

武汉长江隧道与工程测量学选修课论文2010-04-17 10:31:17 阅读51 评论1 字号:大中小订阅武汉长江隧道位于武汉长江大桥和武汉长江二桥之间,是万里长江上的第一条穿江隧道,又称“万里长江第一隧”。

隧道起于汉口大智路铭新街平交口,止于武昌友谊大道东侧,与规划的沙湖路衔接,并在汉口端设胜利街右进隧道匝道、天津路右出隧道匝道,在武昌端设友谊大道南北方向右进匝道和右出匝道各两条。

该隧道总建筑长度3630米,分左、右两条隧洞,其中东线隧道长3295米,西线隧道长3303.6米,每线各设2车道,宽7米,车道净高4.5米,设计车速50公里/小时。

武汉长江隧道2004年11月28日开工。

2006年3月开始采用盾构设备掘进,日掘进8 -10米,到武昌江边时入地深度可达30 -40米。

2008年4月19日,武汉长江隧道双线成功贯通。

2008年12月28日进行试通车,调试运行期3个月,每天运行18个小时,2009年3月至2010年3月为试运行期,2010年4月正式通车。

长江隧道通车后,预计将分流武汉市中心城区20%左右的过江交通,将缓解长江一桥、二桥的交通压力。

在正式动工前,关于长江隧道建设的提出、可行性调查、评审可真是一波三折:1988年,铁道部第四勘察设计院(下简称“铁四院”)曾提出在今长江二桥处建设江底隧道;1993年,国家准备建设京沪高速铁路,由于跨江地区距长江大桥仅1.7公里,若再修桥会对长江航运带来影响。

因此,国内隧道专家、设计大师陈应先提出“以隧道方式过江”。

虽然最终未能变成现实,但产生了强烈反响;1995年,武汉市科委组织铁四院等单位展开“武汉地铁重大技术经济问题研究”,地铁和轻轨的课题名列其中。

同年,武汉地铁办成立前期领导小组;1996年,铁四院自费开始对过江隧道(含地铁项目)工程进行预可性研究;1999年,武汉地铁办正式委托铁四院从事地铁研究。

同年11月,中国工程院水利土木部和地下及隧道实验研究中心曾联合举办沉管隧道技术研讨会;2001年,过江隧道(含地铁项目)正式上报国家计委;2002年,过江隧道(含地铁项目)方案获国家计委初审通过;2003年10月,武汉过江隧道“预可研”报告通过专家评审,单建双向4车道的公路隧道提上议事日程;2004年4月,过江隧道可行性研究报告通过评审;2004年11月,工程可行性研究报告获国家批准。

武汉地铁越江隧道工程环境影响分析以武汉地铁二号线越江隧道工程为例,介绍了如何处理隧道施工期产生的水污染、大气污染、噪音污染、地面沉降、固体废弃物等一系列环境问题,以求最大限度的保护环境。

标签:隧道施工;环境污染;环境保护1工程概况武汉市轨道交通二号线越江隧道工程为武汉市重点工程,是武汉市重要的过江通道,位于“万里长江第一桥”(武汉长江大桥)和“万里长江第一隧”(武汉长江隧道)之间。

隧道江北起点为江汉路站,江南终点为积玉桥站。

为双线双洞布置,呈“S”型。

左线隧道长3098米,右线隧道长3085米,两线在江中约相距13米。

其地理位置见图1。

该工程盾构区间隧道总长6183.204单线米:其中右线长3084.972米(右CK11+770.258~右CK14+855.2),左线长3098.232米(含3条长短链,左CK12+311.585=左CK12+320.000、短链8.415m,左CK14+373.578=左CK14+350、长链23.578m,左CK14+598.127=左CK14+600、短链1.873m)。

盾构隧道采用管片拼装式单层衬砌,管片外径6200mm,内径5500mm,厚350mm,环宽1.5m。

武汉长江江底地质条件复杂,沿江两岸建筑众多,从2009年11月开始全面施工的武汉地铁2号线过江隧道,平面呈“S”形,纵面呈“U”形,首次开凿这一地铁隧道具有较高的技术难度。

同时也对隧道建设中的环境保护工作提出了较高的技术要求。

2环境管理目标依据GB/T24001-1996标准,该工程项目施工的环保目标如下:(1)地面允许隆陷值为+10/-30mm,保证不发生地表建筑物及地下管线损坏,保证不对长江大堤、长江航道及古老建筑物造成任何影响,并确保其安全使用。

(2)严格控制重要环境因素,施工污水排放、有害烟尘排放、固体废弃物处理、施工噪声、振动等符合标准要求,其它环境因素控制目标和指标,不得违反国家及行业标准。

中国第一条越江隧道之谜中国第一条越江隧道之谜可以追溯到2006年。

当时,中国计划在长江上建造一条越江隧道,连接两个江苏省的城市——南京和扬州。

这个隧道的施工将会是中国历史上的一项重大工程,因此备受关注。

这条越江隧道的建设会面临巨大的技术挑战。

长江是中国最长的河流,宽度达到数千米。

在建设隧道之前,世界上从未有过跨越如此宽江的隧道。

如何在水下打造一个长达数千米的隧道,成为了一个巨大的谜题。

为了解决这个问题,中国工程师们借鉴了世界上一些成功的隧道建设经验,并进行了大量的研究和实验。

他们采用了钻孔隧道工程技术,通过在江底深处钻孔,并将钢管插入地下,最终形成了一个深埋在江底的隧道。

建设者还面临另一个挑战——隧道的稳定性。

由于江底土壤的不稳定性,隧道的建设必须考虑到水流和地质条件的变化。

为了应对这个问题,建设者决定在隧道两端设置集输桥,并采用了一系列的固结措施来增加隧道的稳定性。

中国第一条越江隧道在2011年正式开工,历经五年的建设和调试,于2016年10月竣工通车。

这条隧道的建成不仅解决了南京与扬州之间的交通问题,更向世界展示了中国在大型工程领域的能力和实力。

虽然建设者们成功地解决了诸多技术难题,中国第一条越江隧道之谜仍然存在。

一方面,这个隧道在建设过程中,是否遇到了一些未经公开的困难和挑战?越江隧道的使用情况如何,是否满足了交通运输的需求?到底建设这样一条越江隧道的利弊如何,是否值得?这个谜题的答案可能需要经过详细的研究和调查才能揭晓。

中国第一条越江隧道的建设已经是一项伟大的成就,但如何综合考虑到环境、经济和社会效益等各方面的因素,才能最大程度地发挥隧道的作用,仍然是一个挑战。

武汉地铁越江隧道施工风险分析与控制杨小伟;闫天俊;倪正茂;董家兴【摘要】本文基于武汉市地铁二号线越江隧道工程周边地质环境条件和工程特点,采用灾害风险评估矩阵法(R=P×C)结合专家调查法对该隧道盾构掘进段施工可能存在的风险进行了分析和评价,评定出盾构进出洞、开挖面失稳等6个风险因素的风险等级以及对工程安全的影响程度,并根据评估结果提出了相应的风险对策和风险控制措施,以降低和控制盾构掘进段的施工风险.该研究可为类似工程提供借鉴及参考.【期刊名称】《安全与环境工程》【年(卷),期】2012(019)003【总页数】4页(P107-110)【关键词】越江隧道;盾构施工;风险分析;风险控制;武汉地铁【作者】杨小伟;闫天俊;倪正茂;董家兴【作者单位】中国地质大学工程学院,武汉430074;中国地质大学工程学院,武汉430074;武汉地铁集团,武汉430070;中国地质大学工程学院,武汉430074【正文语种】中文【中图分类】X928;U455.43随着城市建设的快速发展、人口密度的不断增长,合理开发利用地下空间已成为扩大城市容量和功能的有效途径。

近年来,国内出现了很多大型的地下越江隧道工程,主要采用的施工技术是盾构法,许多专家和学者也对其可能存在的风险进行了相关的研究。

如:卜庆等[1]采用模糊综合评判模型对上海某越江隧道进行了风险评估;高峻等[2]利用风险评估矩阵法对庆春路过江隧道的施工难点及风险进行了分析;刘凌云等[3]利用专家调查法和层次分析法对郑州地铁隧道盾构进出洞风险进行了分析;陈传灿等[4]结合实际施工过程,分析了西藏南路越江隧道施工难点,并提出了相应的对策。

大量工程实践表明,尽管目前盾构法隧道施工技术已发展得较为成熟,但在实际应用过程中,由于不确定因素较多,不可避免地会产生一定的风险。

如武汉地铁二号线越江隧道盾构施工过程中,隧道右线盾构穿越江南明珠园地段时突发设备故障,停机时间较长,导致地面发生较大沉降,造成江南明珠园6号楼地面的附属台阶局部开裂,严重影响了施工工期和周围环境。