不同给药途径对药物作用影响

- 格式:docx

- 大小:9.07 KB

- 文档页数:3

给药途径对药物作用的影响一、实验目的1.观察不同给药途径对药物作用的快慢和强弱的影响;2.学习小白鼠不同途径的给药方法。

二、实验原理采用不同的给药途径,会使药物发挥不同的作用,口服硫酸镁可导泻和利胆,注射则产生止痉、镇静和降低颅内压。

三、实验动物小白鼠四、实验药品及器材1.器材:1ML注射器四副,灌胃针头一个,天枰一台,250ML烧杯4个。

2.药物:10%硫酸镁。

五、实验方法1.取体重相近的小白鼠2只,甲鼠腹腔注射10%硫酸镁溶液0.6ML。

2.乙鼠口服(灌胃)10%硫酸镁溶液0.6ML。

3.观察并比较两只鼠的不同现象。

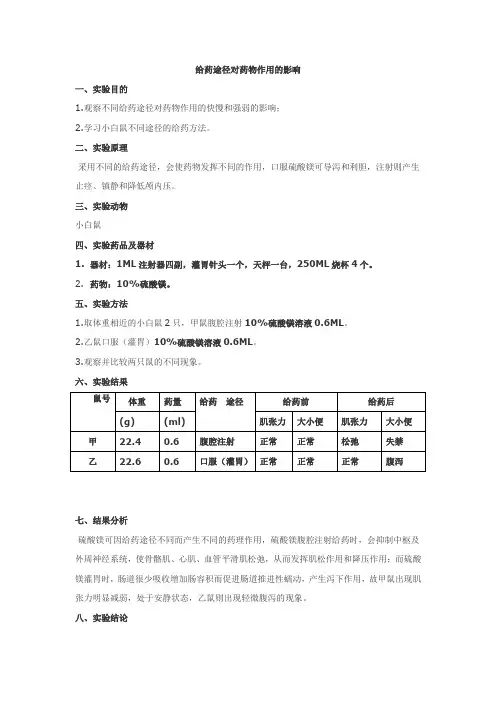

六、实验结果七、结果分析硫酸镁可因给药途径不同而产生不同的药理作用,硫酸镁腹腔注射给药时,会抑制中枢及外周神经系统,使骨骼肌、心肌、血管平滑肌松弛,从而发挥肌松作用和降压作用;而硫酸镁灌胃时,肠道很少吸收增加肠容积而促进肠道推进性蠕动,产生泻下作用,故甲鼠出现肌张力明显减弱,处于安静状态,乙鼠则出现轻微腹泻的现象。

八、实验结论给药途径不同所产生药物作用的快慢和强弱不同,硫酸镁腹腔注射使肌松弛,灌胃则出现轻微腹泻。

九、思考题1.给药途径不同,一般情况下对药物的作用产生什么影响?在哪些情况下可使药物的作用产生质的差异?不同给药途径的药物吸收速度不同,一般规律是静脉注射>(快于)吸入>肌肉注射>皮下注射>口服>直肠>贴皮。

如静脉注射,药物直接入血可立即生效,用于急救、昏迷病人;剂量易控制;刺激性药物可稀释后静注;大量注射时可静滴。

缺点为较易产生不良反应;要求技术熟练。

不同给药途径因吸收、分布方面产生的差异,影响药物的作用强度,甚至产生质的差异,如硫酸镁口服导泻,而肌注可产生中枢神经系统的抑制作用,用于抗惊厥。

为此,临床应按照病情、治疗需求和药物特性,选用合适的给药途径。

口服有首过消除效应,注射没有,所以生物利用率有区别,会有量的差异。

而体内再分布或作用有明显靶向性的药物,使药物体内分布不均,不同受体,作用不同,会有质的差异。

实验四不同给药途径对药物作用的影响引言:药物的给药途径是指通过哪种方式将药物引入机体内,以达到发挥药效的目的。

不同的给药途径会对药物的吸收、分布、代谢和排泄等环节产生影响,从而影响药物的作用效果。

本实验旨在探究不同给药途径对药物作用的影响,以提高药物治疗的效果和安全性。

材料与方法:在实验中,我们选择了口服、皮下注射和静脉注射这三种常见的给药途径进行研究。

首先,我们选取了一种常用抗生素,阿莫西林作为研究对象。

实验组别分为口服组、皮下注射组和静脉注射组。

每组分别选取10只小鼠(体重相近),按照体重随机分组。

口服组:将阿莫西林以悬液或药片的形式通过口腔给药,剂量为10 mg/kg。

皮下注射组:将阿莫西林以注射液的形式皮下注射,剂量为10mg/kg。

静脉注射组:将阿莫西林以注射液的形式静脉注射,剂量为10mg/kg。

给药后,观察动物反应、记录一些行为变化,并分别在给药后0.5小时、1小时、3小时、6小时之后采集小鼠的血液样本。

同时,对每只小鼠进行解剖,采集重要器官(如肝脏、脑、心脏等)样本。

结果与讨论:通过实验,我们观察到不同给药途径对药物作用的影响。

首先,从动物反应方面来看,口服组在口服后较长时间内动物表现正常,没有明显的不适反应;而皮下注射组在注射后,小鼠会有局部疼痛或红肿的表现。

静脉注射组在注射时会出现短暂的不适反应,如动作僵硬或不安。

这些结果表明,口服给药是一种相对温和的给药途径,相对安全可靠;皮下注射和静脉注射则具有一定的刺激性,可能会对动物的生理状态产生较大影响。

再从药物作用方面来看,通过采集的血液样本进行药物浓度检测,我们发现不同给药途径对药物的吸收速度和药物浓度均有影响。

口服给药后,药物的吸收速度较慢,但药物浓度较为持久;皮下注射给药后药物的吸收速度较快,但药物浓度较低,持续时间较短;静脉注射给药后药物的吸收速度最快,药物浓度最高,但持续时间较短。

这说明药物的给药途径会影响药物的吸收、分布和代谢,直接影响药物的作用效果和持续时间。

不同药物给药途径对药物吸收的影响药物给药途径是指药物进入体内的途径,它直接影响着药物的吸收、分布、代谢和排泄。

不同的给药途径会导致药物的吸收速度和程度不同,从而影响药物的疗效和副作用。

本文将探讨不同药物给药途径对药物吸收的影响。

口服给药是最常见的一种给药途径,药物通过口腔、食道、胃和小肠等消化道被吸收。

这种给药途径的优点是方便、易行,且患者易于接受。

然而,口服给药的药物吸收受到肠道屏障和各种消化液的影响,药物需要经过首过效应,从而导致药物的生物利用度下降。

此外,药物的溶解度、脂溶性、稳定性等特性也会对药物的吸收产生影响。

与口服给药相比,静脉给药是一种将药物直接注射入血管的给药途径。

这种给药途径可以绕过肠道和首过效应,药物可以快速进入血液循环系统,达到快速有效的治疗效果。

静脉给药途径适用于紧急、严重疾病或需要精确控制药物浓度时使用。

然而,静脉给药需要专业操作,有一定的风险,且不能自我给药。

皮肤给药是将药物直接应用于皮肤表面的一种途径。

皮肤是人体最大的器官,具有一定的渗透性。

一些局部皮肤病变可以通过皮肤给药途径进行药物治疗。

药物可以通过皮肤层的角质层进入真皮层,并通过血管进入循环系统。

然而,皮肤主要起到防御和保护作用,药物在皮肤上的吸收速度较慢,且药物的分子量和脂溶性对吸收有一定的限制。

肌肉注射是将药物注射到肌肉中的给药途径。

肌肉注射可以绕过肠道和首过效应,药物可以快速进入血液循环系统。

肌肉注射适用于一些需要缓释剂型或需要长时间维持药物浓度的情况。

然而,注射操作需要一定的技巧,且对患者来说可能有一定的疼痛感。

鼻腔给药是将药物直接通过鼻腔吸入的给药途径。

这种给药途径主要用于治疗鼻腔和靠近鼻腔的疾病,如鼻窦炎、过敏性鼻炎等。

药物通过鼻腔黏膜吸收并迅速进入循环系统,具有快速起效和避免首过效应的优势。

然而,鼻腔给药需要患者正确使用,且可能导致局部刺激和不适感。

口咽给药是将药物直接应用于口咽部的给药途径。

此途径适用于口咽部疾病或症状,如喉咙痛、咳嗽等。

不同给药途径对药物作用的影响实验报告不同给药途径对药物作用的影响实验报告不同给药途径对药物作用的影响实验一不同给药途径对药物作用的影响【目的】观察小鼠以不同给药途径给予同剂量尼可刹米时引起药理作用的差别。

【原理】药物以不同给药途径给药时,因吸收部位血液循环快慢,吸收过程需透过的生物膜的通透性以及吸收途径中药物代谢酶等因素的影响而导致药物吸收的快慢和程度不同。

【动物】小鼠3只【材料和试药】鼠笼天平注射器小鼠灌胃针头注射针头 2%尼可刹米溶液【方法】取性别相同、体重相近的小鼠3只,以1、2、3编号,分别称重,观察各鼠的一般情况,依次给药。

1号鼠以灌胃法给予尼可刹米4mg/10g(2,溶液0.2ml/10g)。

2号鼠以皮下注射法给予尼可刹米4mg/10g(2,溶液0.2ml/10g)。

3号鼠以腹腔注射法给予尼可刹米4mg/10g(2,溶液0.2ml/10g)。

每次给药后立即记下当时时间,密切观察小鼠的反应。

动物首次出现惊厥时,立即记下时间。

从给药到首次出现惊厥的时间为药物作用的潜伏期。

比较3只小白鼠结果之差别。

【报告要点】注:“最后结果”栏记载是否发生死亡及从给药到死亡相隔时间等。

【讨论题】不同给药途径在哪些情况下可使药物的作用产生量的差异,在哪些情况下又可使药物的作用产生质的不同,篇二:剂量剂型给药途径对药物作用的影响药物的剂量剂型对药物作用的影响实验目的:观察不同剂量,不同剂型对其毒性作用的影响。

实验材料:1(2( 动物:蟾蜍3只药品:戊巴比妥钠1%,戊巴比妥钠0.3%,戊巴比妥钠1% 阿拉伯胶溶液。

3( 器材:注射器1副,7号针头1枚,烧杯1只。

实验步骤:1. 取体重相近的蟾蜍3只,称重,标记。

2. 蟾蜍甲腹部淋巴囊注射戊巴比妥钠1%,0.05ml/10g3. 蟾蜍乙腹部淋巴囊注射戊巴比妥钠0.3%, 0.05ml/10g4. 蟾蜍丙腹部淋巴囊注射戊巴比妥钠1%阿拉伯胶溶液, 0.05ml/10g (注射士的宁阿拉伯胶溶液时,用7号针头,用后应立即清洗以免针管粘牢) 记录注射时间,观察反正反射消失的时间。

不同给药途径对药物作用的影响实验报告摘要:本实验旨在研究不同给药途径对药物作用的影响,并采用了口服、注射和皮下注射三种常见的给药途径。

实验结果表明,给药途径会对药物的吸收、分布和代谢产生重要影响。

通过对不同给药途径的比较分析,可以选择最合适的给药途径提高药物疗效和减少副作用。

引言:药物的给药途径是指药物从外界经过什么途径进入机体的过程。

不同的给药途径导致药物在机体内的吸收、分布和代谢等方面的差异。

因此,了解不同给药途径对药物作用的影响是合理选择合适给药途径的重要依据。

本实验通过人工模拟动物体内各个途径,研究了口服、注射和皮下注射三种常见的给药途径对药物作用的影响。

材料与方法:1.实验动物:选用同一品种、同一性别、同一年龄的小鼠。

2.药物:选择一种具有普遍临床应用的药物,如阿司匹林。

3.实验设备:包括给药器具、天平、标准药物禁忌清单等。

实验步骤:1.口服给药组:将药物按照体重比例溶解于适量的生理盐水中,采用灌胃管给予小鼠。

2.注射给药组:将药物按照体重比例溶解于适量的注射用溶剂中,采用静脉注射方式给予小鼠。

3.皮下注射给药组:将药物按照体重比例溶解于适量的注射用溶剂中,采用皮下注射方式给予小鼠。

4.对每个给药组的小鼠进行一定时间内的观察,包括行为、体温、心率等指标。

5.收集各个给药组小鼠的血液样本,采用高效液相色谱法检测药物在血液中的浓度。

6.根据收集到的数据进行统计分析,并进行图表展示。

结果与讨论:1.不同给药途径对药物的作用速度有显著影响。

口服给药组的药物起效较慢,而注射给药组的药物起效较快。

2.不同给药途径对药物的吸收量有显著影响。

注射给药组的吸收量较高,皮下注射组的吸收量次之,口服给药组的吸收量最低。

3.不同给药途径对药物的分布和代谢也有差异。

注射给药组的药物分布广泛,皮下注射组次之,口服给药组的药物分布相对局限。

4.不同给药途径的副作用表现也有所差异。

口服给药组小鼠出现胃肠道反应的情况最为常见,而注射给药组的副作用较为轻微。

不同给药途径对药物作用的影响药物的给药途径是指将药物引入到人体内部的方式。

不同的给药途径会直接影响药物的吸收、分布、代谢和排泄过程,从而影响药物对人体的作用效果。

以下将对几种常见的给药途径进行详细介绍。

1. 口服给药(Oral Administration):指将药物通过口腔进入消化道,经过胃肠道吸收。

这是最常见和便捷的给药途径之一、优点是易于操作,患者易接受,成本较低。

口服给药的药物主要经过肠道吸收,然后通过门静脉进入肝脏进行代谢,再进入全身循环。

但是,口服给药受到消化液和肝脏首过效应的影响,药物的生物利用度较低,因此需要一定剂量的药物才能达到治疗的效果。

2. 注射给药(Injection Administration):注射给药是通过直接将药物注射到体内,绕过胃肠道进行吸收。

常用的注射方式包括静脉注射、肌肉注射和皮下注射。

注射给药的主要优势是药物可以快速进入循环系统,达到更高的血药浓度,作用迅速,特别适用于急救或严重疾病治疗。

然而,注射给药需要专业人员进行,操作繁琐且痛苦,部分患者可能不接受。

3. 肌肉注射(Intramuscular Injection):药物通过注射到肌肉进行吸收。

相比于口服给药,肌肉注射可以避免胃肠道的消化液和首过效应,使药物在肌肉中的吸收速度快于口服给药,血药浓度更高,作用迅速。

然而,肌肉注射可能疼痛和引起肌肉损伤。

4. 静脉注射(Intravenous Injection):药物通过注射到静脉进行吸收。

静脉注射是最快速的给药途径,药物可以直接进入血液循环系统,迅速发挥作用。

这种给药途径适用于紧急情况或需要快速治疗的疾病。

但是,静脉注射需要专业人员进行,操作要求高,存在感染和血管损伤等风险。

5. 吸入给药(Inhalation Administration):药物通过呼吸道进入肺部,通过肺泡吸收。

吸入给药适用于治疗呼吸系统相关疾病,如哮喘和慢性阻塞性肺疾病。

通过吸入给药,药物可以直接作用于呼吸道,减少对其他器官的影响,作用迅速且局部化。

给药途径对药物作用的影响药物的给药途径对药物的作用起着关键的影响。

给药途径是指药物进入体内的路径,通过不同的给药途径,药物可以表现出不同的药物作用效果。

以下将对口服、注射、贴患处、吸入这四种常见的给药途径进行详细说明。

首先是口服给药途径。

口服给药是人们常见且常用的一种给药途径。

药物通过口腔进入胃肠道后,首先要经过肠道吸收到达循环系统,再通过血液输送到全身各个部位发挥药物作用。

口服给药的优点是简单、方便,常用于慢性病的长期治疗。

口服给药还能够通过肠道的代谢和消化酶的作用进行药物代谢,从而适应药物的特定需要。

然而,口服给药途径也存在一些缺点。

首先,药物在经过消化吸收时,可能会遇到酸性环境、胃肠道的酶和消化液等各种不利因素,从而导致药物的有效成分的降解、消失或不被吸收。

其次,口服给药的药物作用效果较慢,因为药物需要通过胃肠道吸收进入血液才能到达病变部位。

其次是注射给药途径。

注射给药途径通过直接将药物注入体内,绕过胃肠道直接进入血液,以快速有效地达到药物的目标部位。

注射给药通常可以分为皮下注射、肌肉注射和静脉注射三种。

皮下注射适用于小份量药物的给药、慢速给药或需要延迟吸收的药物。

肌肉注射适用于较大份量的药物或需要药物缓慢释放的情况。

静脉注射是最为直接和快速的途径,可以迅速将药物输送到全身各个部位。

注射给药的优点是药物作用迅速、有效,尤其适用于紧急情况下的治疗。

然而,注射给药也存在一些不足之处。

首先,注射操作需要专业人员进行,如果操作不当,可能会引起感染或其他不良反应。

其次,注射给药的药物未经肠道消化代谢,可能会以高浓度进入循环系统,增加了药物的毒副作用的发生风险。

第三是贴患处给药途径。

贴患处给药途径主要是指局部给药,将药物以贴剂或外用药的形式贴在患处进行治疗。

这种给药途径适用于一些皮肤病、疼痛和炎症等。

贴患处给药的优点是药物直接作用于局部病变,药物的浓度较高,作用迅速,同时,由于药物直接作用于局部,可以减少药物在全身引起的不良反应。

药理学实验4--不同给药途径对药物作用的影响本实验旨在探究不同给药途径对药物作用的影响。

药物作用的生物学基础是药物分布和药物代谢,而给药途径是决定药物分布和代谢的主要因素之一。

因此,通过比较常用的几种给药途径,即口服、注射和贴皮,来研究它们对药物作用的影响,可以帮助我们更好地理解药物的作用机制,为合理用药提供参考。

实验步骤:1. 实验材料本实验需要的材料有药物、动物试验对象(小鼠)、注射器、贴皮剂和口服药量匀称。

2. 实验设计选取一种药物作为实验对象,每种给药途径设立一个实验组,即口服组、注射组和贴皮组。

将小鼠随机分为三组,每组10只。

口服组将药物通过口服的方式使试验对象摄入药物;注射组将药物通过注射的方式直接注射入小鼠体内;贴皮组将药物以贴皮的方式通过小鼠体表部位接触小鼠皮肤而被吸收。

设定相同的药物剂量,分别在不同的时间点记录小鼠症状表现,并收集数据进行分析。

3. 实验记录记录每组小鼠的体重变化、体温变化、不良反应等。

针对实验目的,可以收集以下数据:药物作用时间、药物作用强度、药物作用持续时间、生理指标变化等方面的数据。

4. 实验结果分析将所有数据分别分组分析,并将药物作用时间、作用强度、作用持续时间和生理指标变化进行比较。

统计学分析差异,作图展示结果。

实验注意事项:1. 选择合适的药物,应当具备足够的生物活性和疗效,以便展现不同给药途径的优缺点。

2. 药物剂量应当合理计算,防止给药过量或过少引发的误差。

3. 选择小鼠作为试验对象,应当进行正常饲养和隔离,以尽量减少生活环境的因素对试验的干扰。

4. 实验应当按照相关的安全操作规范进行,避免对人体和环境的伤害。

不同给药途径对药物作用的影响实验报告不同给药途径对药物作用的影响实验报告不同给药途径对药物作用的影响实验一不同给药途径对药物作用的影响【目的】观察小鼠以不同给药途径给予同剂量尼可刹米时引起药理作用的差别。

【原理】药物以不同给药途径给药时,因吸收部位血液循环快慢,吸收过程需透过的生物膜的通透性以及吸收途径中药物代谢酶等因素的影响而导致药物吸收的快慢和程度不同。

【动物】小鼠3只【材料和试药】鼠笼天平注射器小鼠灌胃针头注射针头 2%尼可刹米溶液【方法】取性别相同、体重相近的小鼠3只,以1、2、3编号,分别称重,观察各鼠的一般情况,依次给药。

1号鼠以灌胃法给予尼可刹米4mg/10g(2,溶液0.2ml/10g)。

2号鼠以皮下注射法给予尼可刹米4mg/10g(2,溶液0.2ml/10g)。

3号鼠以腹腔注射法给予尼可刹米4mg/10g(2,溶液0.2ml/10g)。

每次给药后立即记下当时时间,密切观察小鼠的反应。

动物首次出现惊厥时,立即记下时间。

从给药到首次出现惊厥的时间为药物作用的潜伏期。

比较3只小白鼠结果之差别。

【报告要点】注:“最后结果”栏记载是否发生死亡及从给药到死亡相隔时间等。

【讨论题】不同给药途径在哪些情况下可使药物的作用产生量的差异,在哪些情况下又可使药物的作用产生质的不同,篇二:剂量剂型给药途径对药物作用的影响药物的剂量剂型对药物作用的影响实验目的:观察不同剂量,不同剂型对其毒性作用的影响。

实验材料:1(2( 动物:蟾蜍3只药品:戊巴比妥钠1%,戊巴比妥钠0.3%,戊巴比妥钠1% 阿拉伯胶溶液。

3( 器材:注射器1副,7号针头1枚,烧杯1只。

实验步骤:1. 取体重相近的蟾蜍3只,称重,标记。

2. 蟾蜍甲腹部淋巴囊注射戊巴比妥钠1%,0.05ml/10g3. 蟾蜍乙腹部淋巴囊注射戊巴比妥钠0.3%, 0.05ml/10g4. 蟾蜍丙腹部淋巴囊注射戊巴比妥钠1%阿拉伯胶溶液, 0.05ml/10g (注射士的宁阿拉伯胶溶液时,用7号针头,用后应立即清洗以免针管粘牢) 记录注射时间,观察反正反射消失的时间。

不同给药途径对药物作用的影响引言药物的给药途径是指药物进入体内的方式,它可以影响药物的作用和药效。

不同的给药途径会导致药物在体内的分布、吸收速度、生物利用度以及作用持续时间等方面产生差异。

本文将探讨不同给药途径对药物作用的影响,以便在药物治疗中合理选择适当的给药途径。

口服给药口服给药是最常见的给药途径之一。

通过口服给药,药物会经过消化道被吸收到血液中。

这种给药途径的优点是简单、方便且容易被患者接受。

然而,口服给药面临一些挑战。

首先,药物需要通过胃酸和消化酶等消化液的作用,从而可能导致药物的降解和破坏。

其次,肠道对药物的吸收有时是不可预测的,因此药物的生物利用度也可能有所不同。

注射给药注射给药是将药物直接注射到体内的一种给药途径。

它可以分为静脉、肌肉和皮下注射等不同方式。

相比口服给药,注射给药可以快速将药物输送到血液循环中,因此能够迅速产生药效。

此外,注射给药可以规避胃酸和肠道吸收的影响,确保药物的稳定性和完整性。

然而,注射给药需要专业训练和具备特定技能,且可能带来注射部位疼痛或局部反应等副作用。

点滴给药点滴给药是一种将药物溶液通过输液管插入静脉中缓慢输送的方法。

这种给药途径适用于需要长时间给药或需要精确剂量控制的药物。

通过点滴给药,药物可以逐渐进入血液循环,保持较稳定的血药浓度。

它比注射给药更方便且可控,但需要专业人员进行操作,并且可能出现输液速率过高或过低等不良反应。

吸入给药吸入给药是通过呼吸道将药物送入肺部的一种给药途径。

这种给药途径可用于治疗呼吸系统疾病,如哮喘和慢性阻塞性肺疾病。

通过吸入给药,药物可以直接作用于肺部,迅速产生药效,并减少对其他组织器官的副作用。

然而,吸入给药需要患者正确操作呼吸器具,以确保药物成功到达肺部。

同时,吸入给药还可能引起局部刺激或过敏反应。

皮肤给药皮肤给药是将药物涂抹或涂布在皮肤表面的一种给药途径。

这种给药途径通常用于局部治疗皮肤病变或提供局部的药物作用。

皮肤给药可以减少系统性副作用,但药物吸收速度较慢且药效相对较弱。

不同给药途径对药物作用的影响内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)一、目的和原理观察不同给药途径对药物作用的影响;掌握小白鼠的腹腔给药方法和灌胃法。

大多数药物需进入血液分布到作用部位才能发生作用。

药物自给药部位进入全身血液循环的过程为吸收(absorption),吸收速度的快慢及吸收数量的多少直接影响药物的起效时间及强度。

其中给药途径是决定药物起效时间及强度的重要因素之一。

给药途径不同,则药物吸收快慢亦不同,其吸收快慢顺序初静脉注射外是:腹腔注射>吸入>舌下>直肠>肌内注射>皮下注射>口服>皮肤。

给药途径不同,其吸收程度又不同,由此使药物作用强度不同。

药物经不同给药途径所致的吸收程度是:吸入、舌下、直肠、肌内注射较为完全,口服次之,皮下较差;皮肤表面吸收程度最差,一定要脂溶性特别高的药物才能通过此途径较好地吸收。

而胃肠道给药,影响因素较多,包括有首关消除的影响等,使药物吸收程度有所不同。

二、实验材料(一). 动物:小白鼠,体重18g ~ 22g。

(二). 器材:1 ml注射器、针头、灌胃针头、大烧杯、天平。

(三). 药品与试剂:8%硫酸镁溶液,苦味酸。

三、观察指标(一)观察小鼠正常活动情况。

(二)给药后观察两鼠的反应有何不同。

四、方法与步骤(一). 取健康小白鼠2只,称体重后,分别作标记,然后观察正常活动情况。

(二). 甲鼠从腹腔注射8%硫酸镁溶液 ml/10 g体重,乙鼠以同样剂量灌胃。

给药后将鼠放入烧杯内,观察两鼠的反应有何不同为什么?表 XXX实验结果记录鼠号体重药物及剂量给药途径动物反应甲乙五、注意事项六、思考题不同给药途径在哪些情况下使药物的作用产生质的不同在哪些情况下则使药物的作用只产生量的不同。

实验一不同给药途径对药物作用的影响【实验目的】1.观察不同给药途径对药物作用的影响。

2.练习家兔的捉拿法、耳静脉注射法和肌肉注射法。

3.练习小白鼠的捉拿法、灌胃法和肌肉注射法。

【实验原理】给药途径不同,药物首先到达的器官和组织不同,致使药物的吸收和分布的速度也不同,药物效应因而呈现差异。

静脉吸收最快,产生作用最强,其他给药途径的吸收速度依次是:呼吸道>腹腔注射>肌肉注射>皮下注射>皮内注射>口服>贴皮。

主要包括“量差异”(即同一效应,但作用强度不同)和“质差异”(即出现不同的药理效应)。

硫酸镁为导泻、利胆、降压和抗惊厥药。

口服不易吸收,并使肠内容物渗透压升高,水分吸收减少,肠容积增大,刺激肠壁,促进肠道蠕动而泻下。

镁盐还能引起十二指肠分泌缩胆囊素,此激素能刺激肠液分泌和肠蠕动。

注射给药可使血中Mg2+增加,Mg2+与Ca2+化学性质相似,可以特异地竞争Ca2+受点,拮抗Ca2+的作用,阻止运动神经末梢释放递质乙酰胆碱,使骨骼肌松弛。

与此同时,也作用于中枢神经系统,引起感觉和意识消失。

过量时,引起呼吸抑制、血压骤降以至死亡。

静脉缓慢注射氯化钙,可立即消除Mg2+的作用。

尼可刹米属于中枢兴奋药,可直接或反射性地兴奋延髓呼吸中枢,但若剂量过大,则可引起中枢神经系统各个部位广泛兴奋,导致惊厥发生。

本实验对小白鼠应用过量的尼可刹米,以观察不同给药途径对药物作用的影响。

【实验对象】小白鼠,体重18~22g,雌雄兼用。

【实验药品】10%硫酸镁溶液、2%尼可刹米溶液。

【实验器材】1ml注射器、小鼠灌胃器、鼠笼、大烧杯、天平。

【实验方法和步骤】(一)硫酸镁不同给药途径对药物作用的影响取性别相同、体重相近的小白鼠2只,称重编号。

分别放于大烧杯内,观察小鼠的正常活动、呼吸和粪便情况。

甲鼠10%硫酸镁溶液0.2ml/10g灌胃,乙鼠10%硫酸镁溶液0.2ml/10g肌肉注射.。

给药后观察两鼠的活动、呼吸和粪便变化,并与给药前比较。

实验一不同给药途径对药物作用的影响知识讲解药物的给药途径是指药物如何被引入到人体或动物体内的方法。

不同的给药途径会影响药物在体内的分布、吸收、代谢和排泄等过程,从而影响药物的作用效果。

本实验通过比较不同给药途径对药物作用的影响,可以深入了解药物在人体内的运行机制。

给药途径可以分为经口给药、肌肉注射、静脉注射、皮下注射、鼻腔给药、直肠给药等多种方式。

经口给药是将药物通过口腔直接给予患者,一般为口服药物。

口服药物有明显的优点,如用药方便、易于控制剂量、患者易于接受等。

但是,药物在经过口腔后会被胃酸和胃肠道酶的作用分解,其中一部分可能无法吸收到血液循环中。

因此,经口给药会导致药物的生物利用度较低,药物的作用效果通常需要在一定时间内才能达到峰值。

与经口给药相比,肌肉注射将药物注射到肌肉组织中,药物可以通过肌肉组织中的血管进入血液循环。

肌肉注射优势在于药物可以更快地被吸收,因为肌肉组织中的血液循环较为丰富。

因此,肌肉注射通常适用于需要迅速发挥作用的药物,如急救药物。

静脉注射是将药物直接注入静脉血管中,使药物能够快速进入到血液循环中。

相较于其他给药途径,静脉注射是给药速度最快、效果最直接的方式之一、这种方式适用于需要立即发挥药物作用的急性情况,如心肺复苏。

皮下注射是将药物注射到皮下组织中。

与肌肉注射类似,皮下注射的药物吸收速度相对较慢,但仍然比经口给药快。

该给药途径适用于慢性药物治疗或需要长时间释放的药物。

常见的例子包括胰岛素注射和头孢菌素注射。

鼻腔给药是将药物通过喷雾剂或滴剂喷入鼻腔中,通过呼吸道黏膜吸收。

这种给药途径的优势在于药物能够更快地进入血液循环,有些药物甚至可以直接进入到大脑组织。

鼻腔给药适用于需要快速起效的药物,例如止痛药和抗过敏药。

直肠给药是将药物通过肛门插入直肠,使药物能够通过肠壁吸收进入血液循环。

直肠给药通常用于患有肠胃道问题的患者,或者需要对肛门周围局部进行治疗的情况。

总之,不同的给药途径对药物的吸收和作用速度有着重要影响。

实验一不同给药途径对药物作用的影响引言:药物给药途径是指药物进入人体后的传递和分布途径,不同的给药途径对药物的作用速度、强度以及副作用等具有显著的影响。

本实验旨在探讨不同给药途径对药物作用的影响,并通过实验证明这种差异性。

材料与方法:1.实验动物:使用小白鼠作为实验动物。

2.药物:选择一种具有明显生物学效应的药物,如阿司匹林。

3.给药途径:选取不同的给药途径,包括口服、皮下注射、静脉注射等。

4.实验组设置:将实验动物分为不同的实验组,每个实验组包含相同数量的动物,代表不同的给药途径。

5.记录观察指标:记录给药后动物的行为变化、体温、心率等相关生理指标。

6.统计数据分析:通过统计学方法对数据进行分析,并进行相关推论。

结果与讨论:通过对实验动物进行不同给药途径的实验,观察并记录到如下结果:口服给药途径:口服给药是最常见的给药途径之一、观察到药物在动物体内的吸收速度较慢,因为药物在胃酸的作用下可能会被降解或者氧化。

实验结果显示,口服给药后的药物作用需要较长的时间才能体现出来,且需要通过肝脏进行代谢。

因此,口服给药途径的药物作用较为持久,但也较容易受到消化系统的影响。

皮下注射给药途径:皮下注射给药是将药物注射到皮下组织中,使药物通过间质液转移到血液中。

观察到药物在皮下注射后迅速吸收,因为皮下组织丰富的血管网可以加速药物的分布。

由于药物进入血液后能够快速传播到全身,皮下注射给药途径的药物作用相对较快,但持续时间较短。

静脉注射给药途径:静脉注射给药是将药物直接注射到静脉中。

观察到药物通过静脉注射进入血液后,能够迅速分布到全身各个组织和器官。

结果显示,由于药物直接进入循环系统,药物的作用速度最快,作用效果也最明显,但受到药物的快速代谢和排泄机制的影响,作用时间相对较短。

结论:本实验通过对小白鼠进行不同给药途径的实验,观察并记录到了不同给药途径对药物作用的影响。

口服给药途径的药物作用时间较长,皮下注射给药途径的作用速度较快但时间相对较短,而静脉注射给药途径的作用速度最快但时间也较短。

实验一不同给药途径对药物作用的影响实验一:不同给药途径对药物作用的影响在医学和药学领域,了解不同给药途径对药物作用的影响至关重要。

药物的给药途径多种多样,包括口服、注射(如静脉注射、肌肉注射、皮下注射等)、吸入、外用(如涂抹、贴敷等)以及直肠给药等。

每种给药途径都有其独特的特点和作用机制,从而影响药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄过程,最终影响药物的疗效和安全性。

口服给药是最常见和最方便的给药途径之一。

当药物通过口服进入胃肠道后,会经历一系列的过程。

首先,药物需要在胃肠道中溶解,然后通过胃肠道黏膜被吸收进入血液循环。

然而,口服给药也存在一些限制。

例如,某些药物可能会在胃肠道中被破坏或分解,导致生物利用度降低。

此外,药物的吸收速度可能会受到胃肠道蠕动、食物、pH 值等因素的影响。

静脉注射则是将药物直接注入血液循环系统,这种给药途径能够使药物迅速达到有效浓度,产生快速而强烈的药效。

但静脉注射需要严格的无菌操作,并且可能会引起一些不良反应,如过敏反应、静脉炎等。

肌肉注射是将药物注入肌肉组织中,药物通过肌肉中的毛细血管逐渐吸收进入血液循环。

相比于静脉注射,肌肉注射的作用速度稍慢,但相对较为安全,且操作较为简便。

皮下注射则是将药物注入皮下组织,药物通过皮下组织中的毛细血管和淋巴管吸收。

这种给药途径常用于胰岛素等药物的给药。

吸入给药主要用于治疗呼吸道疾病,药物通过呼吸道直接到达作用部位,能够迅速发挥药效,同时减少全身的不良反应。

然而,吸入给药的效果可能会受到患者吸入技巧和呼吸功能的影响。

外用给药适用于局部疾病的治疗,如皮肤炎症、创伤等。

药物通过皮肤渗透进入局部组织发挥作用,但外用给药的药物吸收量通常相对较少。

直肠给药则是将药物通过直肠黏膜吸收,适用于一些不能口服或难以注射的情况。

为了更直观地了解不同给药途径对药物作用的影响,我们进行了一系列实验。

以某种药物为例,将实验动物分为不同的组,分别采用口服、静脉注射、肌肉注射和皮下注射等给药途径,并观察和记录药物的起效时间、药效强度、持续时间以及可能出现的不良反应。

药理学实验一__不同给药途径对药物作用的影响给药途径对药物作用的影响一、实验目的1.观察不同给药途径对药物作用的快慢和强弱的影响;2.学习小白鼠不同途径的给药方法。

二、实验原理采用不同的给药途径,会使药物发挥不同的作用,口服硫酸镁可导泻和利胆,注射则产生止痉、镇静和降低颅内压。

三、实验动物小白鼠四、实验药品及器材1. 器材:1ML注射器四副,灌胃针头一个,天枰一台,250ML烧杯4个。

2. 药物:10%硫酸镁。

五、实验方法1.取体重相近的小白鼠2只,甲鼠腹腔注射10%硫酸镁溶液0.6ML。

2.乙鼠口服(灌胃)10%硫酸镁溶液0.6ML。

3.观察并比较两只鼠的不同现象。

六、实验结果鼠号体重药量给药途径给药前给药后肌张力大小便肌张力大小便 (g) (ml)甲腹腔注射正常正常松弛失禁 22.4 0.6乙口服(灌胃) 正常正常正常腹泻 22.6 0.6七、结果分析硫酸镁可因给药途径不同而产生不同的药理作用,硫酸镁腹腔注射给药时,会抑制中枢及外周神经系统,使骨骼肌、心肌、血管平滑肌松弛,从而发挥肌松作用和降压作用;而硫酸镁灌胃时,肠道很少吸收增加肠容积而促进肠道推进性蠕动,产生泻下作用,故甲鼠出现肌张力明显减弱,处于安静状态,乙鼠则出现轻微腹泻的现象。

八、实验结论给药途径不同所产生药物作用的快慢和强弱不同,硫酸镁腹腔注射使肌松弛,灌胃则出现轻微腹泻。

九、思考题1.给药途径不同,一般情况下对药物的作用产生什么影响,在哪些情况下可使药物的作用产生质的差异,不同给药途径的药物吸收速度不同,一般规律是静脉注射,(快于)吸入,肌肉注射,皮下注射,口服,直肠,贴皮。

如静脉注射,药物直接入血可立即生效,用于急救、昏迷病人;剂量易控制;刺激性药物可稀释后静注;大量注射时可静滴。

缺点为较易产生不良反应;要求技术熟练。

不同给药途径因吸收、分布方面产生的差异,影响药物的作用强度,甚至产生质的差异,如硫酸镁口服导泻,而肌注可产生中枢神经系统的抑制作用,用于抗惊厥。

不同给药途径对药物作用的影响【实验目的】

观察不同给药途径对药物效应快慢的影响。

【原理】

给药途径不同可直接影响药物效应的快慢和强弱,依据药效出现时间从快到慢,其顺序一般为:静脉注释、吸入、腹腔注射、舌下、肌肉注射、皮下注射、口服、直肠、皮肤。

本实验我们只选用静脉注释、腹腔注射、肌肉注射、皮下注射、口服这五种注射方式。

异戊巴比妥钠溶液对中枢神经系统有抑制作用,因剂量不同而表现出镇静、催眠、抗惊厥等不同作用。

其作用机制与苯巴比妥相似,可能是由于阻断脑干网状结构上行激活系统使大脑皮层转入抑制。

为中效催眠药,持续时间约3—6小时,主要用于催眠、镇静、抗惊厥以及麻醉前给药。

【实验材料】

动物:小白鼠

器材:电子秤、注射器、头皮针、灌胃针头、玻璃钟罩。

药品: 0.5%异戊巴比妥钠溶液。

【实验方法】

1.取体重接近的小白鼠5只,称重编号,观察其正常活动、翻正反射及呼吸情况。

2.然后以0.5%异戊巴比妥钠溶液0.1 ml/10g体重分别给药,1号鼠灌胃;2号鼠皮下注射、3号鼠腹腔注射、4号肌肉注射、5号皮下注射。

3.观察并记录各鼠翻正反射消失(将小鼠放倒,使其四脚朝天而自己不能重新站立)时间及呼吸抑制情况,记录结果,比较分析不用给药途径对药物效应快慢的影响。

【实验结果】

将结果记录于下表中。

【注意事项】

1.掌握正确的灌胃操作技术,不要误入气管或插破食管,前者可致窒息。

2.实验中严格按照动物体重计算给药量。

3.为消除实验误差,保证各鼠抽取药液及给药分别由同一人完成。

4. 腹腔注射的操作:左手固定小鼠,头低腹高位,右手45°在左或右侧下腹部进针,针尖刺入腹腔时有落空感,然后略抽回针头2mm,贴着腹腔壁轻轻推液。

注射结束后,不宜太快抽回针头,否则漏液过多,对于小剂量的注射影响较大.。