翼状胬肉切除手术临床路径讲解学习

- 格式:docx

- 大小:10.70 KB

- 文档页数:5

临床护理路径在翼状胬肉切除术患者护理中的应用摘要】目的:探讨临床护理路径在翼状胬肉切除术患者护理中的应用效果。

方法:选择本科2015年6月至2015年12月间收治的翼状胬肉手术患者120例。

使用随机分组的方法将所有患者分为两组,即对照组与观察组各60例。

对照组患者采用医院常规方法护理,而观察组按临床护理路径护理。

对所有两组患者平均住院费用、住院时间、患者满意率、进行对比分析。

结果:两组患者均顺利完成手术,观察组平均住院费用、住院时间均显著少于对照组,患者满意率也高于对照组,结果差异P<0.05具有统计学意义。

结论:采用临床护理路径对翼状胬肉切除术患者实施护理,有利于节约患者费用,提高病床使用率,提升患者对医院对满意度,此方法值得推广运用。

【关键词】翼状胬肉患者;临床护理路径;效果【中图分类号】R471 【文献标识码】B 【文章编号】2095-1752(2016)23-0249-022010年召开的全国护理工作会议中提出了以夯实基础护理,改善护理服务,让病人满意,社会满意,政府满意为目标的现今医院护理工作改革任务[1]。

而随着现今医疗模式对不断进步,现代护理已转变为包含护理、预防、保健等为一体对综合型医疗服务。

而临床护理路径(Clinical Nursing Path,CNP)这一全新的护理模式营运而生。

为探讨临床护理路径在翼状胬肉切除术患者护理中的应用效果,笔者分析统计我科室120例翼状胬肉患者的临床资料,报告如下。

1. 一般资料及方法1.1 一般资料选取我院20l5年6月至2015年12月在我科行翼状胬肉切除手术的翼状胬肉患者共120例。

符合诊断标准:第一诊断为翼状胬肉,无明显全身疾病者。

使用随机分组的方法将所有患者分为两组,即对照组与观察组各60例。

观察组男性34例、女性26例,年龄50~85,平均67.5岁;对照组男性28例,女性32例,年龄55~83,平均71.5岁。

所有两组患者性别、年龄、病程等一般资料差异无显著性意义P>0.05,具有可比性。

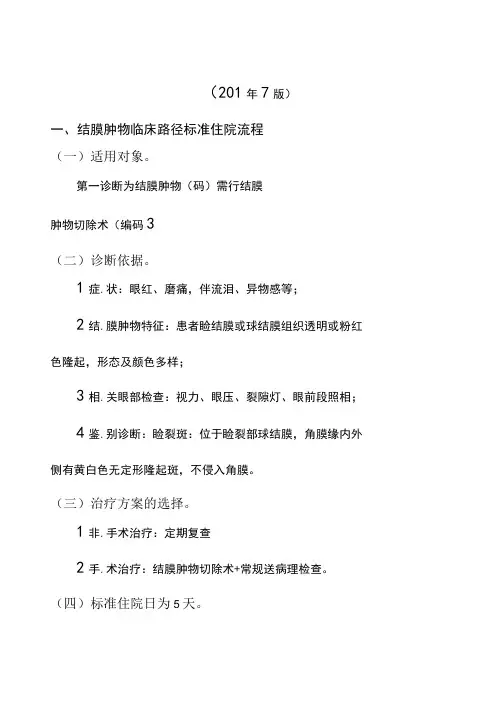

(201年7版)一、结膜肿物临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为结膜肿物(码)需行结膜肿物切除术(编码3(二)诊断依据。

1症.状:眼红、磨痛,伴流泪、异物感等;2结.膜肿物特征:患者睑结膜或球结膜组织透明或粉红色隆起,形态及颜色多样;3相.关眼部检查:视力、眼压、裂隙灯、眼前段照相;4鉴.别诊断:睑裂斑:位于睑裂部球结膜,角膜缘内外侧有黄白色无定形隆起斑,不侵入角膜。

(三)治疗方案的选择。

1非.手术治疗:定期复查2手.术治疗:结膜肿物切除术+常规送病理检查。

(四)标准住院日为5天。

(五)进入路径标准。

第一诊断必须符合结膜肿物疾病编码();2当.患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六)术前准备2天。

1检.查项目:(1)血常规、尿常规;(2)肝肾功能,凝血功能,感染性疾病筛查(乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒等);()心电图、线胸片(可选);(4)检查视力、眼压、裂隙灯、眼前段照相。

根据患者病情可选择检查项目:眼眶检查,泪液分泌实验和泪膜破裂时间检查,心脏彩超等。

(七)预防性抗菌药物选择与使用时机。

1按.照《201年5抗菌药物临床应用指导原则》执行,根据患者病情合理使用抗菌药物;2选.用抗菌药物滴眼液,根据病情调整用量;(八)手术日为入院第3天。

1麻.醉方式:局麻(病人不能配合手术时可进行全麻)手.术内固定物:无。

术.中用药:无4输.血:无(九)术后住院恢复2天。

1需.要复查的检查项目:视力、裂隙灯、眼前节照相。

2术.后用药:1)局部应用抗菌药物;2)局部非甾体消炎药物;3)抗菌药物:按照《201年5抗菌药物临床应用指导原则》执行,结合患者病情合理使用抗菌药物。

(十)出院标准。

1病.情稳定,结膜切口愈合好,缝线在位;2没.有需要住院处理的并发症和/或合并症。

(十一)变异及原因分析。

结膜切除后送病理回报如为恶性,需行二次手术,给予广泛彻底的清除。

翼状胬肉手术记录 Hessen was revised in January 2021

一、麻醉方式:结膜囊滴入爱尔凯因眼药水表面麻醉2次,2%利多卡因+耐乐品混合液球后麻醉

3ml。

二、开睑与眼球固定:开睑器开睑固定,6点、12点角巩膜缘缝针牵拉固定。

三、结膜囊妥布霉素抗生素溶液清洗

四、分离胬肉组织:胬肉头端前处划界,用刀片锐性分离将胬肉组织自角膜上剥离。

角膜

创面:平整,干净。

五、用角膜剪修角膜缘处的胬肉组织。

将胬肉体部组织自巩膜面分离,分别剪除胬肉组织和部

分多余的结膜,暴露6×7mm巩膜裸露区,烧灼止血。

六、下方球结膜穹窿部结膜下注射麻药,游离剪取自体结膜瓣,大小约4*5mm大小。

七、结膜瓣上表面向上,基底面与巩膜床相贴,用10-0缝线将结膜瓣与结膜间断缝合8针,均固

定在浅层巩膜组织。

修剪多余结膜瓣。

10-0缝线将下方穹窿部结膜切口缝合。

八、其他操作:妥布霉素眼膏加压绷带包扎。

九、术中意外及处理:无

十、手术示意简图

十一、术后用药:见医嘱。

翼状胬肉切除术(专业知识值得参考借鉴)一概述翼状胬肉切除术用于翼状胬肉的手术治疗。

翼状胬肉是由于结膜受到慢性刺激而引起的一种慢性炎症性病变。

在翼状胬肉进行性遮盖部分或全部瞳孔时影响视力及眼球运动、影响美观时可手术治疗。

二麻醉方式及术前准备1.麻醉方式表面麻醉及结膜下浸润麻醉。

2.术前准备(1)详细了解患者的全身状况,高血压、糖尿病者应先内科治疗,病情稳定后再考虑胬肉手术。

(2)大便有寄生虫卵者宜先驱虫治疗。

(3)术前三天用抗生素点眼。

三适应证进行性翼状胬肉;胬肉遮盖部分或全部瞳孔而影响视力者;翼状胬肉影响眼球运动者;作为白内障或角膜移植术前的先行治疗;翼状胬肉有碍美观。

四禁忌证1.慢性结膜炎有黏液分泌物,活动性沙眼病变、慢性泪囊炎及内翻倒睫者,均应先治疗,待彻底治愈后3个月方可行胬肉手术。

2.近期有药物或其他过敏史者暂勿手术。

五手术步骤1.在手术显微镜或双目放大镜下,沿其头部边缘用锐尖刀割至角膜前弹力层下面的实质浅层,保证角膜上不残留血管及纤维结缔组织。

2.在同一角膜层内用尖刀继续分离越过角、巩膜缘至巩膜,不要用刮的动作。

3.结膜下注射等渗盐水,使结膜易与结膜下组织分开,剪除胬肉的所有结膜下组织,直到泪阜处。

4.将剩下的翼状胬肉的头、颈及部分体部结膜也剪除。

5.将余下的球结膜平铺开,用丝线将其固定于内直肌止端前的浅层巩膜上。

角膜、巩膜创面暴露。

六术后并发症胬肉复发,角膜不规则和瘢痕形成,胬肉切除导致的角膜缘干细胞缺乏,眼球运动受限,直肌断离和感染。

七术后护理1.结膜囊内涂抗生素眼膏,单眼包扎24小时。

2.每日换药,0.5%可的松眼液或四环素可的松眼膏。

术后72小时每日点0.5%可的松眼液6次,第一周为1:2000,以后改为1:1000塞替派眼液点眼,每天4次;复方蜂蜜眼液每天3次。

3.术后5~7天拆线,拆线后3周同上滴眼药,以后逐渐减少滴药次数,至术后一个半月每晚滴复方蜂蜜眼液及可的松眼膏各一次,至术后2个月停药。

双眼翼状替肉临床路径标准住院流程一、双眼翼状青肉临床路径标准住院流程一、适用对象第一诊断为翼状骨肉(ICD-10:Hll.000)行翼状骨肉切除术+羊膜移植术(ICD-9-CM-3:11.3101+11.69011)o二、诊断依据根据《临床诊疗指南-眼科学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)。

1.病史:单眼反复发红伴新生物生长;2.体格检查:鼻侧结膜充血、增生、肥厚,并呈翼状向角膜内生长。

三、治疗方案的选择依据根据《临床技术操作规范-眼科学分册》(中华医学会编著,人民军医出版社)。

1.诊断明确;2.进行性翼状胃肉向角膜内生长达3mm及以上,影响外观或视力;3.征得患者及家属的同意。

四、标准住院日数:6天。

五、入径标准1.第一诊断必须符合ICD-10:HlLOOO翼状酱肉疾病编码;2.当患者同时具有其他疾病诊断,如住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断临床路径流程的实施时,可以进入路径。

六、住院期间的辅助检查项目1.必选项目(1)双眼裂隙灯检查、双眼底检查、双眼角膜厚度检查、双眼非接触式眼压检查、双眼普通视力检查;(2)血常规、尿常规;(3)肝功能、肾功能、电解质、空腹血糖;(4)凝血功能;(5)感染性疾病筛查(乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒等);(6)胸部X片、心电图。

3.可选项目(1)显然验光;(2)角膜荧光素染色。

七、选择用药1.必选项目(1)术前用药:加替沙星滴眼液或妥布霉素滴眼液、维生素C片、肾上腺素色棕片;(2)术中用药:林可霉素眼液、妥布霉素眼膏或金霉素眼膏、庆大霉素针、利多卡因针、0.1%肾上腺素针;(3)术后用药:加替沙星滴眼液或妥布霉素滴眼液、维生素C片、肾上腺素色棕片;(4)减轻局部组织水肿、抑制骨肉复发:妥布霉素地塞米松眼液。

2.可选项目(1)预防性使用抗生素:头抱嗖林/头泡硫眯或克林霉素;(2)促进角膜修复:贝复舒眼液/易贝眼液;(3)止血:注射用卡络磺钠;(4)消肿:注射液七叶皂普钠。

临床路径在翼状胬肉手术患者中的应用效果分析摘要】目的探讨运用临床路径护理翼状胬肉手术患者的应用效果。

方法将60例翼状胬肉术后患者随机分为两组,各30例。

对照组采用传统医疗护理方法,观察组按临床路径实施护理。

结果观察组住院时间和住院费用显著低于对照组(均P<0.01),患者满意度显著高于对照组(P<0.01)。

结论采用临床路径对翼状胬肉手术患者实施诊疗、护理,可减少无效住院日,降低住院费用,有利于优化护理程序,提高护理质量。

【关键词】临床路径翼状胬肉临床路径(CP,Clinical Pathway)是一种为病人提供高品质、高效率、低成本的医疗护理服务模式[1]。

是20世纪80年代美国医疗机构为顺应当时医院内部和外部环境的改变而产生的一种新的医疗服务模式,它是美国在临床医疗服务中用来控制医疗费用和保证医疗服务质量的一种成功手段[2],翼状胬肉表现为睑裂区局部球结膜纤维血管组织呈三角形膜样增生及变性侵犯角膜,发展到一定程度可引起散光,视力下降,眼部不适及美容等问题,严重影响患者的身心健康。

单纯翼状胬肉切除术后复发率高,文献报道高达20%~40%[3],临床路径的实施符合“尽量康复”和“尽可能少的医疗费用”[6]这一医疗改革的重要内容。

我院2011年5月~2012年9月,对30例翼状胬肉患者实行临床路径的管理,旨在减少患者的住院天数,降低住院费用,提高医护质量,改善服务态度。

1.临床资料1.1研究对象随机选择拟行择期手术翼状胬肉患者60例,所有病例均排除高血压、糖尿病及心脏病,分为观察组和对照组各30例,观察组按临床路径实施护理,对照组采用传统医疗护理方法,男28例30眼,女32例40眼,年龄40~75岁,均为初次发病,胬肉侵入角膜区内1.5~5mm,病程2~8年。

1.2研究方法1.2.1成立临床路径实施小组设计制定临床路径表参照1997年美国外科医师协会制定的CP10项标准,征询专家意见后制定,临床路径表格内以严格的时间框架为横轴,已住院患者的医疗护理流程为纵轴,其内容包括:医疗措施;检查检验;评估;用药范围;手术方式;活动;饮食;宣教;检测;护理结果;治疗和护理;出院计划。

翼状胬肉切除手术临床路径(征求意见稿)一、翼状胬肉切除手术临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为翼状胬肉(ICD-10:H11.001)行翼状胬肉切除手术(ICD-9:11.39)(二)诊断依据。

根据《眼科手册》(孙兴怀主编)1.症状:一般无自觉症状或稍有异物感。

可有眼红,如胬肉长入角膜,可因散光而影响视力;若侵及瞳孔区,视力可有明显减退。

2.体征:鼻侧睑裂部球结膜充血、肥厚隆起,略成三角形,底部朝向内眦尖端,头部向角膜中央部伸展,形成翼状的纤维血管组织长入角膜,按发展情况分为两类:(1)进行性胬肉,头部向角膜中央部伸展速度较快,呈灰白色胶状隆起,其前方的角膜出现浸润,体部充血肥厚。

(2)静止性胬肉,头部平坦,无进行性迹象,体部轻微充血或不充血,组织菲薄。

(三)治疗方案的选择。

根据《眼科手册》(孙兴怀主编)1.选择治疗方案的依据:根据裂隙灯检查确定损害范围和相邻角膜完整性、厚度变化。

(1)进行性翼状胬肉;(2)胬肉已侵入角膜;(3)胬肉已近瞳孔区影响视力;(4)翼状胬肉影响眼球运动;(5)影响美容。

2.手术方式常用以下几种。

(1)单纯胬肉切除(ICD-9:11.39)。

(2)胬肉切除合并羊膜移植(ICD-9:11.32)。

(3)胬肉头部转向术(ICD-9:11.31)。

(四)标准住院日为3天。

(五)进入路径标准。

1.第一诊断必须符合ICD-10:H11.001翼状胬肉疾病编码。

2.当患者合并其他疾病,但住院期间不需特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径实施时,可以进入路径。

(六)术前准备1天。

1.必需的检查项目:(1)手术前全身常规查体;(2)专科检查:视力、屈光状态、眼压、泪液分泌试验、眼球运动、外眼像。

2.根据患者病情可选择检查:眼底、眼科B超、角膜厚度。

(七)选择用药。

术眼滴用抗生素眼液3-6天。

(八)手术日为入院第2天。

1.麻醉方式:表面及胬肉下浸润麻醉。

2.手术方式:翼状胬肉切除术;或胬肉切除合并羊膜移植;或胬肉头部转向术。

翼状胬肉手术临床路径翼状胬肉手术临床路径(2016年版)一、翼状胬肉手术标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为翼状胬肉(ICD-10 H11.001)行翼状胬肉切除术(ICD-10 11.311)(二)诊断依据。

1. 根据《临床诊疗指南—眼科学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社),《临床技术操作规范—眼科学分册》(中华医学会编著,人民军医出版社)。

2. 症状:异物感、散光、视力下降、眼球运动障碍等。

3. 体征:睑裂区球结膜增生、肥厚,其下纤维血管侵入角膜,结膜充血。

4. 病变直观,影响美观。

(三)进入路径标准。

1.第一诊断符合翼状胬肉(ICD-10 H11.001)疾病编码。

2.有手术适应症,无手术禁忌症。

3.当患者合并其他疾病,但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可进入路径。

(四)标准住院日。

2-3天。

(五)住院期间的检查项目。

1.必需的检查项目(1)血常规、尿常规。

(2)凝血功能、肝功能、肾功能、血糖、感染疾病筛查(乙肝,丙肝,艾滋病,梅毒等)、冲洗泪道。

(3)心电图。

(4)视力、眼压、验光、眼前节照相、泪液分泌试验(shirmer试验)、角膜曲率。

2.根据患者病情进行的检查项目角膜地形图、眼前节OCT。

(六)治疗方案的选择。

根据《临床诊疗指南—眼科学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社),《临床技术操作规范—眼科学分册》(中华医学会编著,人民军医出版社)。

(1)诊断明确者,建议手术治疗。

(2)对于手术风险大者(高龄合并全身内科疾病等)需向患者及家属详细交代病情,如不同意手术,应充分告知风险,对症保守治疗。

(3)对于有明显手术禁忌症者,对症保守治疗。

(七)预防性抗菌药物选择与使用时机。

(1)术前推荐不含激素类的广谱抗生素眼药水及非甾体眼药水,常用量:局部广谱抗生素术前使用12次或以上,局部非甾体滴眼液每天4次。

(2)术后推荐广谱抗生素眼药水及眼药膏,常用量:滴眼液每日3-4次,眼膏每晚一次。

翼状胬肉术后患者进行临床护理路径护理的体会发表时间:2016-11-23T16:22:01.787Z 来源:《航空军医》2016年第21期作者:李晨琛[导读] 在眼科临床上,翼状胬肉较为常见,大多需要施予手术治疗,而在手术后,复发率较高。

陕西省汉中市3201医院眼科【摘要】目的:分析对翼状胬肉术后患者实施临床护理路径护理的有效性。

方法:选择2015年6月至2016年6月在我院接受手术治疗的翼状胬肉患者80例为研究对象,分成两组,分析组40例施予临床护理路径护理,基础组40例施予基础性护理,对比两组护理效果。

结果:分析组发生并发症的几率是2.5%,明显较基础组的20%低,分析组护理满意度是97.5%,明显较基础组的80%高,(P<0.05)。

结论:对翼状胬肉术后患者实施临床护理路径护理,可使并发症发生的几率,促进患者康复,进而使患者对护理服务更加满意。

【关键词】翼状胬肉;术后;临床护理路径在眼科临床上,翼状胬肉较为常见,大多需要施予手术治疗,而在手术后,复发率较高,达到了30%,为了促进患者的顺利恢复,需要施予相应的术后护理措施[1]。

为了进一步对翼状胬肉患者手术后的有效性护理方法进行分析,本次研究将在我院接受手术治疗的80例翼状胬肉患者分成两组后,分别施予临床护理路径护理及基础性护理,对比护理有效性,现将研究呈现如下:1对象及方法1.1研究对象在2015年6月份至2016年6月份这一期间因患翼状胬肉到我院接受手术治疗的患者中选择80例为此次研究对象,80例患者男女比例是43:37,年纪处于49至75岁之间,均值是(62±6.3)岁。

所选患者均在相关临床检查下明确确诊为翼状胬肉,均在我院接受了手术治疗,都知道此次研究,同意参与。

为了便于进行对比分析,随机将80例患者分成分析组与基础组,各40例,两组患者一般性资料客观比对没有突出差异,(P>0.05),存在明显的可比性。

1.2护理方法分析组患者施予临床护理路径护理:(1)对临床护理路径小组进行成立,选出小组长,将具体的临床护理计划制定出来,以便于护理措施的规范性实施。

翼状胬肉切除手术临床路径

(征求意见稿)

一、翼状胬肉切除手术临床路径标准住院流程

(一)适用对象。

第一诊断为翼状胬肉(ICD-10:H11.001 )行翼状胬肉切除手术

(ICD-9 :11.39 )

(二)诊断依据。

根据《眼科手册》(孙兴怀主编)

1. 症状:一般无自觉症状或稍有异物感。

可有眼红,如胬肉长入角膜,可因散光而影响视力;若侵及瞳孔区,视力可有明显减退。

2. 体征:鼻侧睑裂部球结膜充血、肥厚隆起,略成三角形,底部朝向内眦尖端,头部向角膜中央部伸展,形成翼状的纤维血管组织长入角膜,按发展情况分为两类:

(1)进行性胬肉,头部向角膜中央部伸展速度较快,呈灰白色胶状隆起,其前方的角膜出现浸润,体部充血肥厚。

(2)静止性胬肉,头部平坦,无进行性迹象,体部轻微充血或不充血,组织菲薄。

(三)治疗方案的选择。

根据《眼科手册》(孙兴怀主编)

1. 选择治疗方案的依据:根据裂隙灯检查确定损害范围和相邻角膜

完整性、厚度变化。

(1)进行性翼状胬肉;

(2)胬肉已侵入角膜;

(3)胬肉已近瞳孔区影响视力;

(4)翼状胬肉影响眼球运动;

(5)影响美容。

2. 手术方式常用以下几种。

(1)单纯胬肉切除(ICD-9 :11.39 )。

(2)胬肉切除合并羊膜移植(ICD-9 :11.32 )。

(3)胬肉头部转向术(ICD-9 :11.31 )。

(四)标准住院日为3 天。

(五)进入路径标准。

1.第一诊断必须符合ICD-10 :H11.001 翼状胬肉疾病编码。

2.当患者合并其他疾病,但住院期间不需特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径实施时,可以进入路径。

(六)术前准备1 天。

1.必需的检查项目:

(1 )手术前全身常规查体;

(2)专科检查:视力、屈光状态、眼压、泪液分泌试验、眼球运动、外眼像。

2.根据患者病情可选择检查:眼底、眼科 B 超、角膜厚度。

(七)选择用药。

术眼滴用抗生素眼液3-6 天。

(八)手术日为入院第2 天。

1.麻醉方式:表面及胬肉下浸润麻醉。

2.手术方式:翼状胬肉切除术;或胬肉切除合并羊膜移植;或胬肉头部转

向术。

3. 手术内置物:无。

4. 术中用药:无。

5. 输血:无。

(九)术后住院恢复1-2 天。

1.必需复查的检查项目:视力、裂隙灯检查角膜上皮缺损的修复情况、眼

球运动。

2.术后用药:不需口服抗生素,局部用抗生素眼液、促进角膜修复眼液5-7 天,角膜上皮缺损修复后开始点用0.02% 氟米龙或0.5%可的松眼液,每天4 次,持续6 周。

(十)出院标准。

1.角膜上皮或缺损区修复,伤口无异常。

2.视力及眼球运动无异常。

(十一)变异及原因分析。

1.出现手术并发症(伤及泪阜和肌腱、角膜穿通),需要手术

处理者,不进入路径。

2.出现严重手术并发症(晶状体损伤、视网膜损伤),不进入

路径。

3. 合并全身疾病、住院期间需要继续治疗,不进入路径。

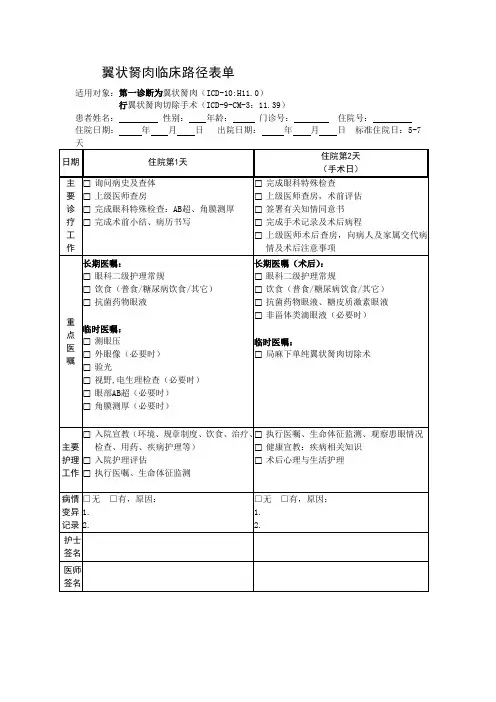

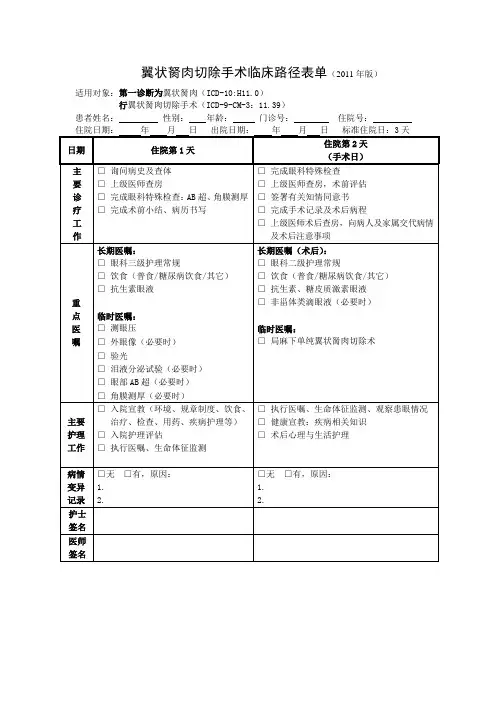

二、翼状胬肉临床路径表单

适用对象:第一诊断为翼状胬肉(ICD10: H11.001 )

行翼状胬肉切除术(ICD-9 : 11.39)

患者姓名:__________ 性别: _年龄: _______ 门诊号:________ 住院号:__________ 住院日期:年月日出院日期:年月日标准住院日:1-3天。