第二章 中国传统文化的结构、特征、价值体系

- 格式:ppt

- 大小:136.50 KB

- 文档页数:12

传统文化结构类型在探讨传统文化的结构类型之前,我们首先需要明确什么是传统文化。

传统文化是指一个民族长期形成和沿袭的各种文化现象、观念和价值体系的总和。

它承载着一个民族的历史、地域、社会制度、宗教信仰等各个方面的特点,是这个民族的独特精神与文化遗产。

在不同的地域和历史时期,传统文化呈现出多种多样的结构类型,下面将对其中几种常见的类型进行探讨。

一、宗教文化结构类型宗教在传统文化中往往起到重要的作用,它不仅是人们的信仰和精神追求,也是一种社会和道德秩序的规范。

在不同的宗教文化中,有着不同的结构类型。

以中国传统文化为例,儒家、道家和佛家是三大主要宗教文化流派。

儒家注重人伦道德和社会秩序,以仁、义、礼、智、信等核心价值观为基础;道家注重个体修身养性和追求自然之道,以无为而治和返璞归真的观念为主;佛家强调超脱尘世的修行和解脱,以四谛、八正道和涅槃等教义为核心。

这些不同的宗教文化结构类型在传统文化中相互交融、影响和补充,共同构成了中国传统文化的独特魅力。

二、家族文化结构类型家族在传统文化中扮演着重要角色,家族结构类型也是传统文化的重要组成部分。

传统上,中国的家族文化主要以家长制为核心,强调家族的血脉传承和家族价值观念的传递。

家族内部有着严格的家规家训,家族成员之间有着明确的地位和责任分工,以维系家族的团结和稳定。

而在其他地域和文化中,家族文化的结构类型则有所不同,例如日本的宗族制度强调对家族祖先的崇拜和轮回传承,西方的家族文化则更注重个体的独立和自我实现。

不同的家族文化结构类型反映出不同民族的思想观念和社会制度的差异。

三、民间传说文化结构类型民间传说是传统文化中的一个重要组成部分,它是民族智慧和创造力的结晶。

在不同的地域和民族中,民间传说呈现出丰富多样的结构类型。

有的是以神话和神灵为主题,通过对神话人物和事迹的描述来传达民族的价值观和信仰体系;有的是以传说故事和传统传唱的方式传递历史和道德的教育;还有的是以寓言和讽刺的形式来批判社会现象和人性弱点。

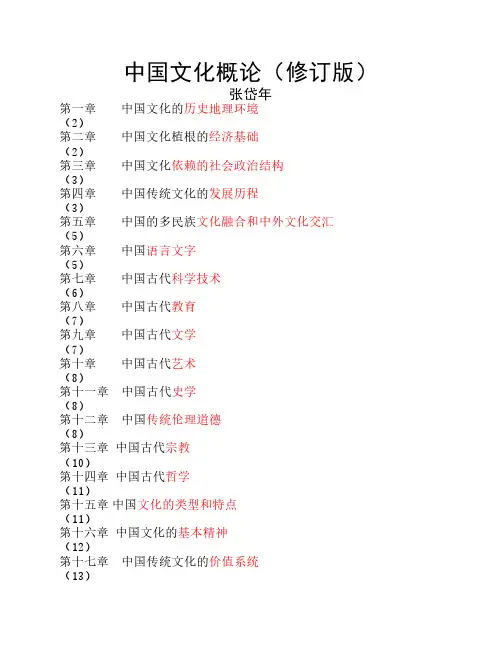

中国文化概论(修订版)张岱年第一章 中国文化的历史地理环境 (2)第二章 中国文化植根的经济基础 (2)第三章 中国文化依赖的社会政治结构 (3)第四章 中国传统文化的发展历程 (3)第五章 中国的多民族文化融合和中外文化交汇 (5)第六章 中国语言文字 (5)第七章 中国古代科学技术 (6)第八章 中国古代教育 (7)第九章 中国古代文学 (7)第十章 中国古代艺术 (8)第十一章 中国古代史学 (8)第十二章 中国传统伦理道德 (8)第十三章中国古代宗教 (10)第十四章中国古代哲学 (11)第十五章中国文化的类型和特点 (11)第十六章中国文化的基本精神 (12)第十七章 中国传统文化的价值系统 (13)第十八章中国传统文化向近代的转变 (15)第十九章 建设社会主义的中国新文化 (15)绪论一 为什么说文化就是“自然的人化”?文化的实质性含义是指:人化或人类化,即人类主体通过社会实践活动,适应、利用、改造自然界客体而逐步实现自身价值观念的过程。

其体现即有自然面貌、形态、功能的不断改观;也有人类个体与群体素质的不断提高和完善。

二 怎样理解广义文化与狭义文化的联系和区别?广义的文化,着眼于人类与一般动物,人类社会与自然界的本质区别,着眼于人类卓立于自然的独特的生存方式,其涵盖面非常广泛,所以又被称为大文化。

狭义的文化排除人类社会——历史生活中关于物质创造活动及其结果的部分,专注于精神创造活动及其结果,主要是心态文化,又称“小文化”。

书本绪论为什么说文化就是“自然的人化”三 文化结构的四层次包括哪些内容?对文化的结构解剖,有两分说,即分为物质文化和精神文化;有三层次说,即分为物质、制度、精神三层次;有四层次说,即分为物质、制度、风俗习惯、思想与价值。

有六大子系统说,即物质、社会关系、精神、艺术、语言符号、风俗习惯等。

(注意:这里还是记住为好,六大系统可简记为:社语俗物精艺)四 怎样认识和评价中国传统文化?中国传统文化是中华民族历史的结晶,具有历史性和现实性,不是博物馆里的陈列品,传统文化所蕴含的、代代相传的思维方式、价值观念、行为准则、一方面具有强烈的历史性、遗传性;另一方面具有鲜活的现实性、变异性,它无时无刻不在影响着今天的中国人,为我们开创新文化提供历史的根据和现实的基础。

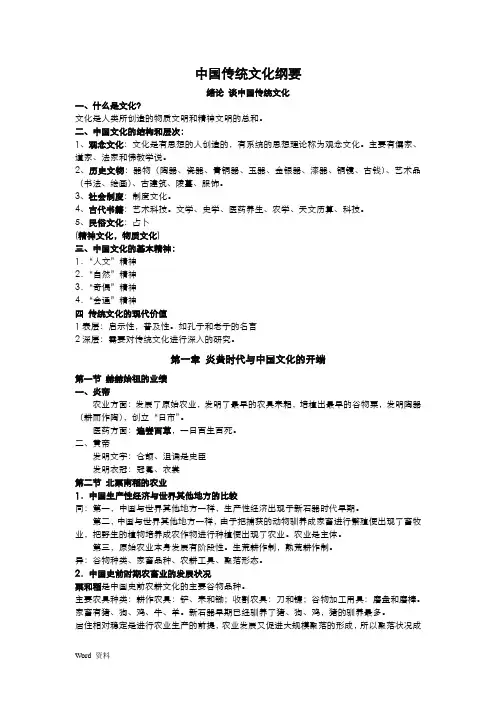

中国传统文化纲要绪论谈中国传统文化一、什么是文化?文化是人类所创造的物质文明和精神文明的总和。

二、中国文化的结构和层次:1、观念文化:文化是有思想的人创造的,有系统的思想理论称为观念文化。

主要有儒家、道家、法家和佛教学说。

2、历史文物:器物(陶器、瓷器、青铜器、玉器、金银器、漆器、铜镜、古钱)、艺术品(书法、绘画)、古建筑、陵墓、服饰。

3、社会制度:制度文化。

4、古代书籍:艺术科技。

文学、史学、医药养生、农学、天文历算、科技。

5、民俗文化:占卜(精神文化,物质文化)三、中国文化的基本精神:1.“人文”精神2.“自然”精神3.“奇偶”精神4.“会通”精神四传统文化的现代价值1表层:启示性,普及性。

如孔子和老子的名言2深层:需要对传统文化进行深入的研究。

第一章炎黄时代与中国文化的开端第一节赫赫始祖的业绩一、炎帝农业方面:发展了原始农业,发明了最早的农具耒耜,培植出最早的谷物粟,发明陶器(耕而作陶),创立“日市”。

医药方面:遍尝百草,一日百生百死。

二、黄帝发明文字:仓颉、沮诵是史臣发明衣冠:冠冕、衣裳第二节北粟南稻的农业1.中国生产性经济与世界其他地方的比较同:第一,中国与世界其他地方一样,生产性经济出现于新石器时代早期。

第二,中国与世界其他地方一样,由于把捕获的动物驯养成家畜进行繁殖便出现了畜牧业,把野生的植物培养成农作物进行种植便出现了农业。

农业是主体。

第三,原始农业本身发展有阶段性。

生荒耕作制,熟荒耕作制。

异:谷物种类、家畜品种、农耕工具、聚落形态。

2.中国史前时期农畜业的发展状况粟和稻是中国史前农耕文化的主要谷物品种。

主要农具种类:耕作农具:铲、耒和锄;收割农具:刀和镰;谷物加工用具:磨盘和磨棒。

家畜有猪、狗、鸡、牛、羊。

新石器早期已经驯养了猪、狗、鸡,猪的驯养最多。

居住相对稳定是进行农业生产的前提,农业发展又促进大规模聚落的形成,所以聚落状况成了反映农业发展的重要方面。

第三节古陶神玉的世界陶器和玉器的制作是与史前农业相伴发生发展起来的。

《中国传统文化》教学计划一、学生情况简析:高二年级政治课开设的是《文化生活》,为什么开设这门课程?第一,设置专门模块讲授文化建设,是课程充分反映马克思主义中国化的最新成果、与时俱进地坚持马克思主义根本观点教育的必要举措。

第二,思想政治教育要提高针对性、更有效地贯彻“三贴近〞原如此,以学科课程为载体、较为系统地讲授有关文化生活的容,势在必行。

中国传统文化专题》课程教学大纲课程名称:中国传统文化专题课程英文名:Special Subject of Chinese Traditional Culture课程代码: 04413013一、课程根本情况1.学分:2分学时: 32 〔理论学时:32 实验学时: 0 〕2.课程性质:专业限定选修课3.适用专业:历史学〔文物保护方向〕4.适用对象:本科5.先修课程:中国古代史6.教材与参考书目:教材:《中国传统文化概论》田广林高等教育参考书目:岱年、方克立主编《中国文化概论》,师大学。

梁漱溟《东西文化与其哲学》,商务印书馆。

岱年《中国哲学大纲》,中国社会科学。

友兰《中国哲学简史》,大学。

汤一介《中国传统文化中的儒释道》,中国和平。

小枫《中国文化特质》,生活、读书、新知三联书店。

长林《中国系统思维》,中国社会科学。

〔英〕罗素(Bertrand Russell)《中国问题》,学林。

〔美〕许烺光《宗族、种姓、俱乐部》,薛刚译,华夏。

胡道静、戚文《周易十讲》,人民。

锦全、达文《中国哲学初步》人民。

文初、述卓等《中国山水文化》,人民。

天喻等《中华文化史》,人民。

二﹑课程介绍中国传统文化博大精深,涉与围十分宽广,材料极为丰富。

我们作为高等学校教材,中国传统文化讲座,旨在使在校大学生对历史悠久、成就灿烂的中华传统文化有一个宏观的、明确的把握,从而引发他们关心和思考对中华传统文化的继承、创新和开展问题以与中华民族的前途和命运问题。

学习中国传统文化,有助于将科学精神与人文精神结合起来;学习中国传统文化,有助于学会做人。

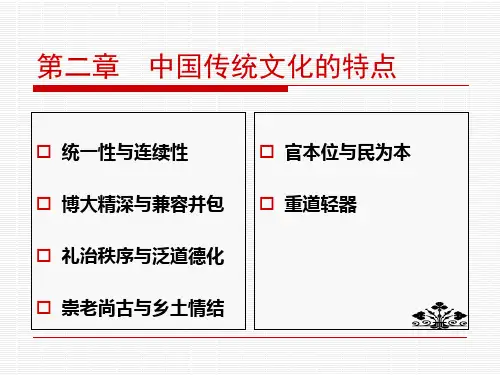

第二章中国传统文化总论教学目的与要求:本章主要是介绍中国传统的总论,共分四节内容,通过本章的学习,要求学生了解中国文化的基本特征、中国传统文化类型、中国传统思维方式与中国传统文化精神等内容。

教学重点与难点:重点是中国传统文化特征和传统文化精神。

难点是如何理解中国传统思维方式。

教学方法与手段;讲述法、多媒体课件演示学时分配:8学时教学内容:第一节中国传统文化的基本特征一、从文化结构上看(从文化体系或系统上看)文化结构是潜藏在文化表面现象里的共通组织,是各文化子系统的关系之和。

由于文化结构反映了更凝重、更深刻、更本质的文化现象,因此,也可以说它是人类(或某一民族)的语言、习俗、社会制度、心理状态的总和。

中国古代文化结构具有内部稳定的组织,由此形成整一性、动态性和连续性的文化特征。

1.整一性整一性指的是表现为整体系统(模式)的文化特征。

中国古代文化以整一性见长,这与中国古代社会的性质及传统的思维方式有密切关系。

中国是一个早熟的大一统国家。

商周严密的家国同构实体,秦建立统一的多民族的中央集权君主专制政治格局,汉在统治思想上确立大一统机制的地位等等,都将民族意识导向整一观中。

早在先秦时,哲人就提出「一」的概念,《老子·三十九章》言:「天得一以清,地得一以宁,神得一以灵,谷得一以盈,侯王得一以为天下正。

」《荀子·解蔽》也说:「虚一而静」(两种以上的认识过程中,去掉各种内外干扰,精力专一,克服主观性和片面性,充分发挥思维的能动性,以达到头脑的「大清明」而无所偏蔽的境界[1]。

)「一」与「多」相对,是「统一」(这里不是指「同一」)的意思,也是古代系统论产生和发展的思想基础。

自从《易》以阴阳消长为基素,「五行」说以元素相互作用为基础,《河图》、《洛书》以象、数、理的统一为根本,建立宇宙发展运动的图式以来,中国的系统观已经在扩大。

战国末年,秦国相国吕不韦编撰《吕氏春秋》,西汉淮南王刘安编撰《淮南鸿烈》,都试图以阴阳五行为框架,建立统一的理论体系,尽管没有成功,却表明中国古代系统观已经初具规模。

第十二讲中国传统文化的结构特征我们在上一讲通过东西方一些著名思想家关于东西方文化的比较研究,形成一个总体性的概念:中国传统文化属于一种自在自发的经验性的和人情化的文化。

但是,关于中国传统文化的认识不能停留于此,实际上,不仅中国传统文化具有自然主义和经验主义的特征,即使以古希腊的古典理性主义为开端,素来强调自由和理性的西方文化,在西方相当长的农业文明时代,也在许多方面表现为缺乏个性和主体性,具有自然主义和经验主义特征的文化模式。

问题在于,中国传统文化似乎不是一般地具有经验化和人情化特征,而是从骨子里就透露出这种自在自发、自然而然的本质特征,它具有一种顽强地抵御变革和转型的力量,可以经久不变。

即使在近现代中国走向现代化的历史进程中,中国传统文化转型的历史允诺也迟迟难以兑现。

要真正深刻地揭示中国传统文化的本质,必须从它的结构特征入手。

我们发现,同西方文化相比,中国传统文化具有一种特殊的“超稳定结构”。

进一步探索,我们还发现,对于中国传统文化的这种超稳定结构,必须从社会的基础层面或社会的根基入手,从日常生活的结构入手,真正把握。

因此,我们在这里,引入西方生活世界理论中的日常生活批判的范式,对于中国传统文化进行一种特殊的结构分析。

一、成熟的农本社会与发达的日常生活世界解析中国传统日常生活世界,必须从中国的传统农本社会(或乡土社会)的特征入手。

我们发现,虽然埃及等文明古国很早就培育起比较发达的农业文明,以至于英国文化人类学家埃里奥特·史密斯和詹姆斯·佩里先后提出“埃及中心论”和“太阳之子论”,但是,中国同样是农业文明的最早的发祥地之一。

很多研究者注意到这一点,例如,美国学者斯塔夫里阿诺斯在其著名的《世界通史》中指出,“我们已确凿地知道,中东和中美洲是农业革命的独立中心;新近的研究表明,中国北部也是这样的一个中心。

”①而且,相比之下,中国的农业文明具有特殊的成熟性,这不仅表现在其历史之悠久,而且体现在其内在的文化机制的成熟和对全部社会生活和历史运动的影响。

传统文化的结构类型传统文化的结构类型传统文化是指在一定历史时期和社会环境下,形成并流传下来的具有一定特点的文化。

它不仅包含了某个地区、某个民族的历史、文学、艺术等方面的内容,还包括了人们在生产、生活和思想观念方面的总体表现。

而传统文化具有多种结构类型,本文将从不同角度进行分析。

一、时间结构时间结构是指传统文化所呈现出来的时间特征。

由于人类社会发展具有历史性和阶段性,因此传统文化也具有相应的时间结构。

1. 历史性:传统文化是在历史长河中形成并流传下来的,它承载着民族和国家历史发展的痕迹,在其中蕴含着丰富而深刻的历史意义。

2. 阶段性:随着社会发展和变革,传统文化也不断演变和更新。

不同时期、不同阶段所呈现出来的传统文化也各自具有其特殊性质和内涵。

二、内容结构内容结构是指传统文化所涉及到的内容范围。

由于人类社会具有多样性和复杂性,因此传统文化也具有相应的内容结构。

1. 历史文化:历史文化是指传统文化所涉及到的历史事件、人物、制度等方面的内容。

它承载着民族和国家历史发展的痕迹,在其中蕴含着丰富而深刻的历史意义。

2. 宗教文化:宗教文化是指传统文化中所涉及到的宗教信仰、仪式、符号等方面的内容。

它反映了人们对于神秘和超越现实世界的认识和追求,具有强烈的精神内涵。

3. 艺术文化:艺术文化是指传统文化中所涉及到的绘画、音乐、舞蹈、戏曲等方面的内容。

它反映了人们对于美好事物的向往和追求,具有独特而鲜明的审美特征。

4. 社会习俗:社会习俗是指传统文化中所涉及到的节日、婚礼、葬礼等方面的内容。

它反映了人们在生活中所形成并遵循着一定规律和习惯,具有浓郁的生活气息。

三、形式结构形式结构是指传统文化所呈现出来的形式特征。

由于传统文化是在一定历史时期和社会环境下形成并流传下来的,因此它具有相应的形式特征。

1. 口头传承:口头传承是指传统文化通过口耳相传的方式进行流传。

它反映了人们在没有文字记录的情况下,通过口头交流来维护和传承文化。

《中国传统文化》课程标准一、课程简介中华文明绵延数千年,创造了独树一帜、灿烂多彩的优秀传统文化。

本课程主要介绍了中国传统文化形成的历史背景、中国古代诸子哲学思想、中国传统宗教思想、中国古代教育与科技、中国古典优秀文学艺术、中国汉字艺术与书画艺术、中国古代建筑艺术、中国传统礼仪习俗、中国传统饮食文化。

通过学习,增强学生对中国优秀传统文化的认同感,增强文化自信。

提高文化品味,培育高尚的道德情操和良好的审美情趣,引导学生形成正确的人生观、价值观。

对学生以后步入社会养成良好的社交礼仪、行为习惯、工作态度都大有裨益。

二、教学目标《中国传统文化》课程是高职院校各专业必修的一门人文素质课程。

旨在帮助大学生了解民族文化的悠久历史和辉煌成就,深刻领悟中国传统文化的精神,从而形成充分的中国传统文化自觉,并以此影响学生的思维方式、价值体系和心理素质。

通过对中华优秀传统文化的认识,增强学生的民族自豪感和爱国情怀,提高人文素养和文化品位,培育高尚的道德情操、良好的审美情趣。

对于提高学生的职业能力,提升学生的职业道德,促进学生的职业发展起到支撑和保障作用。

1.认知目标(1)对中国传统文化的基本面貌、基本特征和主体品格有比较全面、正确的了解。

(2)对中国传统文化中重要的哲学思想、文化艺术、民俗文化传统的发展历程有初步了解。

(3)了解中国传统文化发展进程中,起关键作用的人物、流派和他们的贡献。

(4)掌握中国传统文化发展的历史脉络和逻辑进程。

2.能力目标(1)能比较准确的叙述最能揭示传统文化特征的最基本的命题,概念。

(2)能将中国传统文化精神运用于新世纪社会生活。

(3)能够用哲学的方法分析问题、解决问题。

(4)培养自主学习的能力,能在生活实践中体悟、弘扬中国优秀传统文化精神。

3.素质目标(1)使学生从传统文化中汲取精神力量和经验智慧,更加重视和热爱祖国优秀的文化传统。

(2)增强学生对中国优秀传统文化认同感,提升民族自豪感,增强民族凝聚力。

《传统文化概论》课程笔记绪论一、什么是文化1.文化定义:文化是人类社会特有的现象,包括物质文化和精神文化两个方面。

物质文化是指人类创造的物质产品和物质环境,如建筑、器物等;精神文化是指人类的思想观念、价值观、艺术、宗教等。

2.文化结构:文化结构可以从文化元素、文化集丛、文化模式和文化区域四个层次来理解。

文化元素是最基本的文化单位,如语言、风俗、信仰等;文化集丛是相互关联的文化元素的集合;文化模式是特定社会共同遵守的行为规范和价值观;文化区域是具有共同文化特征的地理范围。

3.文化分类:文化的分类可以根据不同的标准进行,如生产方式和生活方式、民族和地域等。

常见的文化分类有:农耕文化、游牧文化、海洋文化、城市文化等。

二、什么是中国传统文化1.中国文化:中国文化是中华民族在长期历史发展过程中创造的,包括思想、道德、艺术、科技、教育、风俗等各个方面。

2.中国传统文化:中国传统文化是中国文化的核心和灵魂,是中华民族的精神支柱。

它强调天人合一、以人为本、刚健有为、自强不息、厚德载物、中庸尚和等价值观念,对中华民族的发展和进步产生了深远的影响。

三、中国传统文化的历史发展1.地理环境:中国传统文化是在特定的地理环境、经济基础和社会政治环境中产生和发展的。

地理环境对中国传统文化的影响主要体现在农业生产和生活方式上。

2.经济基础:经济基础主要体现在农耕文化和游牧文化的冲突与融合上。

中国古代的早期农耕文化为传统文化的形成奠定了基础;“三代”以来农耕文明与牧业文明的分野促进了文化的交流与融合。

3.创造主体:创造主体主要体现在华夏族和四夷的交流与融合上。

远古文化族团分布、华夏与四夷的分立及其重新组合、秦汉以来中华民族的发展历程,共同塑造了中国传统文化的多元性。

4.社会政治环境:社会政治环境主要体现在中国国家的形成和古代政治制度上。

中国国家的形成及其发展、中国古代的政治制度,都对中国传统文化产生了深远影响。

四、中国传统文化的特点1.历史悠久:中国传统文化具有悠久的历史,可以追溯到远古时期。