恒星的一生

- 格式:doc

- 大小:34.50 KB

- 文档页数:2

恒星的一生的四个阶段

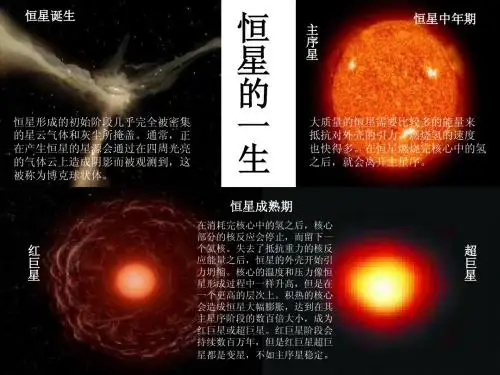

恒星的一生会经历四个阶段,首先是诞生,在一片密集的星云中,一些气体由于万有引力的作用聚集在一起,越变越大,后来由于温度的上升和内部压力的增大,开始发生核聚变反应,并且放出大量的能量,这些能量使其不断的向外扩张,当核聚变产生的向外扩张的能量和万有引力使其向内收缩的能量相等时,恒星进入了稳定期,为主序星。

我们的太阳就处在这个时期,它已经稳稳的燃烧了50亿年,它还能够很平稳的燃烧50亿年。

当恒星内部的氢气消耗殆尽时,恒星开始向内收缩,从而使其内部的温度和压力再次变大,当变大到一定值时,它开始发生氦聚变反应,此时放出的能量远远的大于氢聚变所放出的能量,恒星聚变所产生的扩张力大于万有引力的收缩,恒星开始膨胀到原来的几十倍甚至上百倍。

这是恒星进入了他的老年期,成为了红巨星。

它会在红巨星时期温稳定的燃烧10亿年。

当恒星内部产生聚变的物质消耗殆尽时(我从电视上看的是,它一直聚变,直到铁元素的产生,由于它的特殊结构,所以它不会再继续发生核聚变),恒星的向外扩张力会突然消失,这是在万有引力的作用下,它会急剧的坍缩,成为一颗密度和温度极高的白矮星。

这是晚期的恒星,白矮星由于自己强大的引力和很好的温度使自己发光,但当温度逐渐降低时,他的亮度也会慢慢的减弱,最后变成一颗又冷又黑的黑矮星。

第1页共1页。

恒星的一生目前大多数天文学家都相信恒星都是由稀薄气体云和尘埃因引力坍缩而产生的。

这些气体云和尘埃的引力的强弱同恒星一生的归属密切相关,换句话说,恒星初始质量的大小影响着它的演化方向、年龄以及最终死亡的结局。

大质量恒星相对于小质量恒星来说,演化速度要快的多。

对于质量于8个太阳质量的恒星来说,通常都是以超新星爆发的形式终其一生。

恒星的诞生地通常认为是在那些星际气体中。

当这些星际气体的密度超过某个临界值的时候,气体之间的相互引力会逐渐超过气体的压力,这样,星际气体就会开始收缩,密度便会不断的加大。

由于星际气体的质量实在是太大,所以在密度增大的同时,星际气体内部同时会变得越来越不稳定。

这就导致形成一些较为微小的气体团。

随着时间的推移,这些小的气体团便会慢慢的演变成为一颗颗的恒星。

所以,在我们看来恒星都是成团成团的诞生。

这些由气体和尘埃形成的缓慢自转的球体所产生的恒星,天文界已提出一个公认的诞生图像。

但是具体到细节还尚不很明了,特别是坍缩的稍后阶段也就是关于行星形成的清晰理论还没有一个明确的答案。

但是巨型红外望远镜的出现使得天文学家的研究变得相对来说比较容易了。

因为电磁波在红外线波段的波长较光学波段的波长要长出许多,所以通过红外望远镜,我们能够清楚地看到遍布气体和尘埃的恒星诞生地的内部。

下面来看看恒星诞生的具体过程。

当星际气体的内部分解成一块块的较小的气体团之后,这些气体团会继续收缩下去。

这时,气体团的密度已经达到60,000个氢原子/立方厘米,远大于正常星际气体的密度1个氢原子/立方厘米。

最初气体团密度较低的时候,其中心物质发出来的光辐射还是能够突破重重阻碍达到气体团的外部,但是随着气体团的收缩,由中心到外层逐渐形成了密度梯度,气体团中央的密度大到以至于光也穿透不出来。

这样气体团中心的温度就会不断的升高,压力也开始升高,收缩慢慢停止。

直至温度达到二千度左右,氢分子开始分解成为原子。

于是核心再度收缩,到收缩时释放出的能量把全部的氢都重新变为原子。

简述恒星的一生

恒星的一生可以分为几个阶段,包括形成、主序阶段、巨星阶段和末期阶段。

首先,恒星的形成是由分子云的收缩引起的。

当分子云内的气体和尘埃开始聚集在一起时,由于引力的作用,它们逐渐形成一个更加致密的核心。

核心的温度和压力逐渐升高,最终达到足够高的水平,使氢核融合反应开始发生。

这时,一个新的恒星诞生了。

主序阶段是恒星的最长阶段,其中恒星主要通过核聚变反应将氢转化为氦。

在主序阶段,恒星处于相对稳定的状态,保持平衡状态的时间取决于恒星的质量。

质量较小的恒星可以在主序阶段持续数十亿年,而质量较大的恒星可能只有几百万年。

在这个阶段,恒星的能量主要来自于核聚变反应,产生的能量使恒星保持稳定的形态。

当恒星的核心的氢耗尽时,核聚变反应会减弱,恒星开始进入巨星阶段。

在这个阶段,恒星的核心会收缩,同时外层的氢层开始膨胀。

这会导致恒星的体积急剧增大,成为巨大的红色恒星。

巨星阶段的时间相对较短,通常只有几百万年。

最终,恒星会进入末期阶段,其中会发生不同的演化过程,取决于恒星的质量。

质量较小的恒星会膨胀成为红巨星,然后释放出外层的气体形成行星状星云,并留下一个热而稠密的白矮星核心。

质量较大的恒星则可能发生超新星爆炸,释放出大量能量和物质,并形成中子星或黑洞。

总结起来,恒星的一生从形成、主序阶段、巨星阶段到末期阶段,每个阶段都有不同的特征和演化过程。

这些不同的阶段的持续时间与恒星的质量有关,但无论质量大小,恒星的生命周期都是相对有限的。

恒星的一生在无月的晴夜里,繁星满天,除了屈指可数的几个行星外,它们都是恒星。

恒星是由炽热气体组成的,能够自身发光的球形或类似球形的天体。

同自然界一切事物一样,恒星经历着从发生、发展到衰亡和转化的过程。

概括地说,恒星的一生大体上是这样度过的:一、恒星的诞生在星际空间普遍存在着极其稀薄的物质,它们大都成弥散态,构成星云。

星云在空间的分布并不是均匀的,通常是成块地出现。

星云里3/4质量的物质是氢,处于电中性或电离态,其余的是氦以及极少数比氦更重的元素。

在星云的某些区域还存在分子,如氢分子、一氧化碳分子等。

如果星云里包含的物质达到了足够多的程度,那么它在动力学上就变的非常不稳定。

在外界扰动和星云自引力的双重影响下,星云就会向内收缩并分裂成较小的团块,经过多次的分裂和收缩,逐渐在团块中心形成了致密的核。

在收缩过程中,引力势能转化为热能,内部温度升高并辐射能量,当核区的温度升高到氢核聚变反应可以进行时,一颗新恒星就诞生了。

星云质量越大,收缩越快,达到主序*的位置越高。

二、主序星恒星以内部氢核聚变为主要能源的发展阶段就是恒星的主序阶段。

处于主序阶段的恒星称为主序星。

恒星“移”到主序后,内部温度高到足以“点燃”核火,热核反应代替引力收缩,成为恒星的主要能源(这是一种巨大而稳定的能源)。

温度升高,热运动加快,恒星就要膨胀,使排斥力足以同引力相抗衡。

从此,恒星停止收缩,长期稳定地依靠热核反应进行辐射。

主序阶段是恒星的青壮年期,恒星在这一阶段停留的时间占整个寿命的90%以上。

恒星停留在主序阶段的时间随着质量的不同而相差很多。

质量越大,光度越大,能量消耗也越快,停留在主序阶段的时间就越短。

三、红巨星与红超巨星当恒星中心区的氢消耗殆尽形成由氦构成的核球之后,氢聚变的热核反应就无法在中心区继续。

氢燃料的逐渐枯竭,是恒星在结构上发生根本变化的前奏。

随着氦核的不断增大,其引力收缩急剧加强,并释放大量能量。

结果,恒星的核心收缩(变得愈来愈致密和炽热),外层膨胀(温度降低而光度增大),成个非常巨大的、具有“热”核的“冷”星。

恒星的一生:从诞生到消亡的星空史诗引言恒星是宇宙中最耀眼的明星,它们照亮了我们的夜空,也承载着宇宙中的生命之源。

恒星的一生是一个神奇而又复杂的过程,从诞生到消亡,它们经历了无数岁月的轮回。

本文将为您揭开恒星的神秘面纱,带您踏上星空史诗般的探索之旅。

诞生:星云的诞生恒星的诞生始于星云,星云是宇宙中大规模气体和尘埃的聚集体,它们在引力的作用下逐渐凝聚而成。

当星云内部的气体密度足够高时,引力将促使其中心区域塌缩形成原恒星。

婴儿时期:恒星的核聚变一旦形成原恒星,核聚变过程便开始了。

在恒星的核心,极端的温度和压力使得氢原子核不断融合,释放出巨大的能量。

这种核聚变过程产生了恒星所需的能量,并使其闪耀如同一颗耀眼的明星。

青年时期:主序星的辉煌主序星是恒星的成熟阶段,恒星在主序阶段持续进行氢到氦的核聚变,维持着稳定的亮度和温度。

大多数恒星都在这个阶段度过大部分的生命周期,享受着自己的辉煌时刻。

暮年时期:恒星的进化随着恒星内部的核聚变物质耗尽,恒星将经历不同的演化过程,其中包括红巨星阶段、超新星爆发以及恒星残骸的命运。

这一过程将决定恒星最终的归宿。

红巨星阶段在核聚变物质耗尽后,恒星内部的核能不再支撑起恒星,导致其外层膨胀成红巨星。

在这个阶段,恒星可能吞噬其周围的行星,甚至会发生引力塌缩,导致恒星进一步演化为更为稀有的恒星类型。

超新星爆发对于质量更大的恒星来说,当其核心元素耗尽时,核聚变会突然停止,引发引力坍缩并产生超新星爆发。

这一过程会释放出巨大的能量,并在宇宙中散播重要的元素,为新一代恒星的诞生创造条件。

恒星残骸经过超新星爆发之后,恒星残骸可能会演化成为黑洞、中子星或者白矮星等形态。

这些恒星残骸将继续对周围的宇宙环境产生影响,同时也为我们揭示了恒星生命周期中最后的秘密。

结语恒星的一生如同星空史诗般壮丽而迷人。

从诞生到消亡,恒星承载了宇宙的生命之源,也演绎出了无数个星空传奇。

我们对恒星的探索将永不停息,而这些恒星的故事也将永远留存在宇宙的长河中,为我们照亮前行的道路。

恒星的一生

本展项的展台上有三个大小相同的半球体模型,分别代表A 、B 、C三个选项。

根据屏幕中提出的问题,观众选择认为正确的答案,并按下球体模型,该展品就会为观众进行解答。

从中观众可了解不同质量恒星的生命轨迹。

恒星的一生大致可归纳为四个阶段:第一阶段:诞生,弥漫的星际云在引力作用下逐渐形成原恒星。

第二阶段:成长,当原恒星中心的温度升高到能持续不断地热核反应以后,恒星进入一个相对稳定的时期,称为恒星演化史中的主序星阶段。

第三阶段:衰老,当恒星走完一生中最长的黄金阶段(主序星)后,恒星中心处的核燃料耗尽,恒星将会出现不稳定,变成红巨星。

第四阶段:消亡,红巨星将在爆发中完成它的生命使命,把自己的大部分物质抛射回太空中,留下残骸。

根据恒星质量的不同,消亡后恒星将会变成白矮星、中子星或是黑洞。

质量越大的恒星,其生命就越短暂。

恒星的生命历程恒星形成后开始进入生命周期中的氢燃烧阶段,氢的原子核聚变成氦,并向外发放光和热。

当恒星中的氢消耗掉10%时就发生收缩,恒星中心部位的温度升高到1 亿k以上。

同时,因为恒星内部的活动,恒星外层被中心区域推开,膨胀的恒星变成一颗红巨星。

于是,在星球密度很大温度极高的中心部分开始发生氦的燃烧,氦核聚变成铍,碳和氧。

这个阶段一直延续到恒星中心部分的氦消耗殆尽,碳和氧所占的比例大致相等时才结束。

氦的燃烧阶段结束时,星球中心区域收缩,温度重新上升。

在一些质量充足大(质量至少是太阳的4倍)的恒星里,中心的温度能够达到10亿k,碳和氧的燃烧得以开始,结果形成了钠,镁,硅和硫等元素。

当恒星中心部分的碳和氧消耗殆尽并富含硅时,便开始了硅的燃烧阶段,硅转化成硫,氩和其它一些更重的元素。

假如恒星通过收缩,能使内部温度升到30亿k左右,那么恒星便开始了它生命周期中的平衡阶段,形成铁及附近的一些元素。

铁在所有元素中,其原子核最为稳定,所以一颗恒星能燃烧到生命的终结,将形成一个铁球,它的末日也便来临了。

垂死的恒星与自身的引力作着最后抗争,但最终还是跌进了引力深渊之中。

外围各层数以万亿吨计的物质以每秒几成公里的速度朝核区坍缩,与核区发生了极为强烈的碰撞,这就是“超新星爆发”。

爆发的巨大能量使恒星外围物质得以加热,铁吸收中子及能量后,在恒星熔炉的是最后阶段炼出了金,铅,铀等更重的元素。

以上过程说明当前人类所利用的核能(确切说应该是核裂变能)归根到底是久远的超新星爆发能,正如煤,石油所含的化学能是古老的太阳能一般。

超新星爆发产生的巨大激波,将恒星外围的物质抛入广阔无垠的太空;这些物质由恒星各个燃烧阶段产生的92种元素构成。

恒星的一生灿烂辉粕,它的光和热孵育了生命;它亦是宇宙中神奇的炼金炉,组成我们及地球的每一个原子,都曾在那些久已熄灭的古老恒星中经受熔炼。

恒星的物质循环第一代恒星消亡了,它归宿于白矮星,中子星和黑洞。

恒星的一生

每个晴朗的夜晚,抬头仰望天空,就会发现天空有许多闪闪发光的星星。

大多数星星都是恒星,它们看起来很小,是因为它们离地球太远了。

像地球上的万物一样,恒星也有一个产生、发展、灭亡的过程。

这或许是宇宙的法则,没有什么是永恒的,多会经历产生和消亡的过程。

恒星一生的演化的过程是非常壮丽的。

恒星的诞生。

在恒星起源问题上,现在主要有两种观点:一种观点认为恒星是由弥漫物质凝聚形成的,称“弥漫说”;另一种观点认为,恒星是由超密物质爆发形成的.不过,越来越多的观测证据支持“弥漫说”,并逐渐得到大多数天文学家的公认。

下面介绍这一观点。

恒星的演化开始于巨分子云。

一个星系中大多数虚空的密度是每立方厘米大约0.1到1个原子,但是巨分子云的密度是每立方厘米数百万个原子。

一个巨分子云包含数十万到数千万个太阳质量,直径为50到300光年。

星际云占有如此广漠的空间,因此尽管它具有巨大的质量,但原子在星际云的庞大体积里的分布是很稀疏的.某个特定的时候,在来自宇宙空间冲击波的作用下,相距很远的原子突然紧紧地拥挤在一起,星际云本来是透明的,但由于原子靠近在一起,微弱的星光不再能穿透通过,这时星际云变成了暗星云.冲击波的另一个作用效果是使有些地方含有比平均数稍多的原子数,有些地方含有比平均数略少的原子数,含原子数多的地方引力大,会把附近的原子吸引过来.以这种方式,星际云开始瓦解成团块或球状体.球状体是不稳定的,在引力作用下球状体开始收缩,变得越来越小,其核心的压力越来越大,温度也随之不断上升.当温度上升到一定程度后,它内部深处的气体开始发光,这时球状体不再是暗黑的了,它已转变为一颗原恒星.原恒星继续收缩,当原恒星中心的温度达到一千万度时,氢燃烧了,4个氢原子核结合在一起生成了氦核,这就是我们常说的热核反应(氢核聚变).在这个过程中,减少的质量转换为纯粹的能量.由于氢燃烧释放出巨大的能量,原恒星最终能支撑住它的外层质量,于是收缩停止了,一颗恒星由此诞生了.质量非常小(小于一个太阳质量)的原始星的温度不会到达足够开始核聚变的程度,它们会成为棕矮星,在数亿年的时光中慢慢变凉。

如果恒星附近仍有残留巨分子云碎片,那么这些碎片可能会在一个更小的尺度上继续坍缩,成为行星、小行星和彗星等行星际天体。

如果巨分子云碎片形成的恒星足够接近,那么可能形成双星和多星系统。

恒星的中年阶段。

当恒星开始进行稳定的氢核聚变时,恒星就进入了主星序阶段。

这是恒星一生中最主要的阶段,约占恒星寿命的90%。

这个时期恒星的光度比较稳定。

恒星的质量越大,氢的小而冷的红矮星会缓慢地燃烧氢,可能在此序列上停留数千亿年,而大而热的超巨星会在仅仅几百万年之后就离开主星序。

像太阳这样的中等恒星会在此序列上停留一百亿年。

太阳也位于主星序上,被认为是处于中年期。

在恒星燃烧完核心中的氢之后,就会离开主星序。

恒星的老年阶段。

当恒星耗尽其氢燃料的供应时,则平衡消失,引力不受阻地使恒星坍缩。

幸运的是,坍缩不会造成灾难,因为坍缩中恒星核变热,形成足够高的温度而启动了氦聚变。

又以不同的燃料重新燃起恒星熔炉,从而使得恒星坍缩逆转。

氦聚变比以往的氢核反应产生更大能量输出,重力与新热能输出之间的平衡使恒星达到一个新的稳定体积。

这时恒星变成了庞大的巨星。

它产生的全部能量更多了,但这时有了庞大的恒星表面会把热量辐射出去。

这就出现了令人惊奇的事,尽管恒星核反应更加剧烈,但恒星的表面温度却凉下来。

这时恒星呈现红色。

这种红巨星继续处在稳定状态下,其中氦核聚变会稳定地进行10亿年之久。

氦核聚变的原子产物包括碳、氮和氧。

红巨星核心处形成的这些元素在氦燃料贮藏耗尽后将适时变成新的恒星燃料。

事实上,大部分大质量恒星将通过一个不同阶段衔接的系列,分别相继地出现更重的核燃料聚变过程,产生越来越重的元素。

为了克服更重元素对聚合的

顽抗,每个后继阶段都需要比前一阶段甚至更高的恒星核心温度。

这依次更高的温度使核燃烧过程逐级加速,所以每个后继阶段所存在的时间就越来越短。

举例来说,观察一下比太阳质量大25倍的恒星的生命周期。

由于该巨大天体内部的巨大压力,使得相对较慢的氢燃烧阶段也在700万年之内很快通过。

随后是70万年的氦燃烧阶段,继之以600年的碳燃烧阶段,1年的氖燃烧阶段,6个月的氧燃烧阶段和1天的硅燃烧阶段!核反应链的最后元素产品是重而稳定的铁恒星核。

铁是最稳定的原子核,它既不能参与聚变反应也不能产生裂变反应,于是恒星核的核反应过程随即终止。

铁的恒星核无疑既炽热又致密。

其温度高达约数10亿度,集中在约1000千米直径的体积之内,它此时的密度要比水大10亿倍。

恒星的死亡。

怀有惰性铁核的庞大红巨星,其中心在耗尽能源的最后时刻,引力坍缩立即开始。

这时已不存在出现新的聚变反应来抗拒坍缩以恢复恒星平衡的条件。

铁核开始向内坍塌,而外层星体则被炸裂向外抛射。

爆发时光度可能突增到太阳光度的上百亿倍,甚至达到整个银河系的总光度,这种爆发叫做超新星爆发。

超新星爆发后,恒星的外层解体为向外膨胀的星云,中心遗留一颗高密天体。

恒星最后的归宿有三种:白矮星,中子星和黑洞。

恒星在核能耗尽后﹐如它的质量小于1.44M )就将成为白矮星。

没有核能后﹐它靠引力收缩供能。

等收缩到原来半径的几十分之一到百分之一时﹐中心密度已经很高﹐电子形成简并态。

当电子气体的压力足以抵住引力收缩时﹐便达到新的平衡。

这时恒星不再收缩﹐只靠它的剩余热量发光﹐这种星称为白矮星。

随著它的余热逐渐消失﹐表面温度逐渐降低﹐慢慢成为红矮星﹑黑矮星。

恒星在核能耗尽之后﹐如果它的质量在1.44~2M )之间﹐就会成为中子星。

按照平衡态的理论﹐在形成中子星前﹐恒星内部是由简并态电子气体和铁核构成的。

铁核是经过轻核逐级聚变形成的。

随著引力收缩﹐压力和密度增加﹐电子的费密能量愈来愈大﹐终于打进铁核﹐在其中组成更多中子。

等到电子的费密能量超过25兆电子伏时﹐中子就脱离重核的束缚而放射出来﹐积累成为简并态中子气体。

当密度接近核子密度4×10克/厘米时﹐几乎绝大部分是中子﹐电子和质子仅占总数的百分之一﹑二。

这时简并态中子气体的运动顶住引力的压缩﹐使恒星不再收缩﹐就成为稳定态的中子星。

恒星在核能耗尽后﹐如质量超过2M )﹐则平衡态不再存在﹐星体将无限制地收缩。

虽然目前还没有密度大于10克/厘米的物质的实验数据﹐无法推测星体的具体结构﹐但根据理论可以推断﹐星体的半径将愈来愈小﹐密度将愈来愈大﹐终于达到临界点﹐这时它的引力之大足以使一切粒子﹐包括光子﹐都不能外逸﹐因而称为“黑洞”。

总之,恒星也像地球上的生物一样,经历着出生,成长和死亡的过程,它的一生壮丽无比。

也许有一天宇宙也会走向终结,因为没有什么是永恒存在的。