气候资料分析

3.1不同地区的气温变化规律及其相关分析

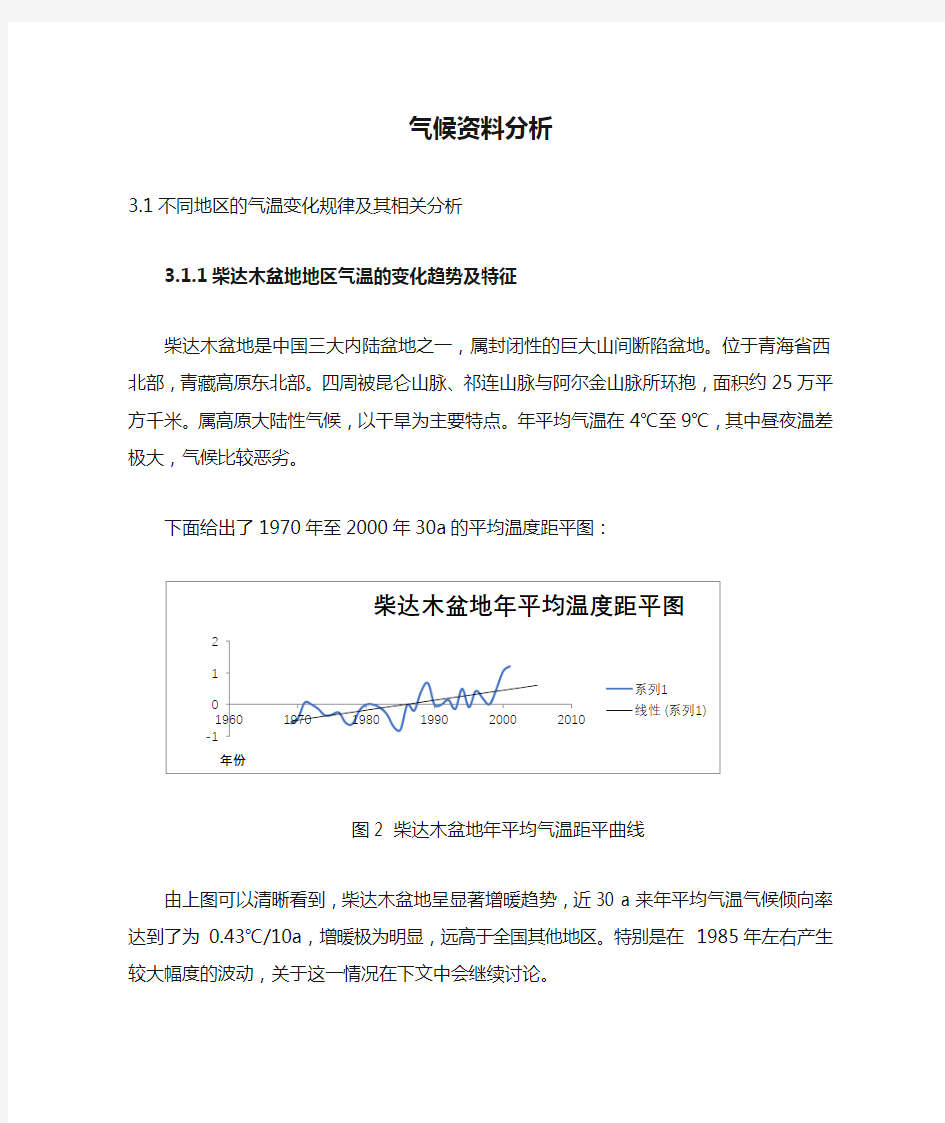

3.1.1柴达木盆地地区气温的变化趋势及特征

柴达木盆地是中国三大内陆盆地之一,属封闭性的巨大山间断陷盆地。位于青海省西北部,青藏高原东北部。四周被昆仑山脉、祁连山脉与阿尔金山脉所环抱,面积约25万平方千米。属高原大陆性气候,以干旱为主要特点。年平均气温在4℃至9℃,其中昼夜温差极大,气候比较恶劣。

下面给出了1970年至2000年30a的平均温度距平图:

图2 柴达木盆地年平均气温距平曲线

由上图可以清晰看到,柴达木盆地呈显著增暖趋势,近30 a来年平均气温气候倾向率达到了为0.43℃/10a,增暖极为明显,远高于全国其他地区。特别是在1985年左右产生较大幅度的波动,关于这一情况在下文中会继续讨论。

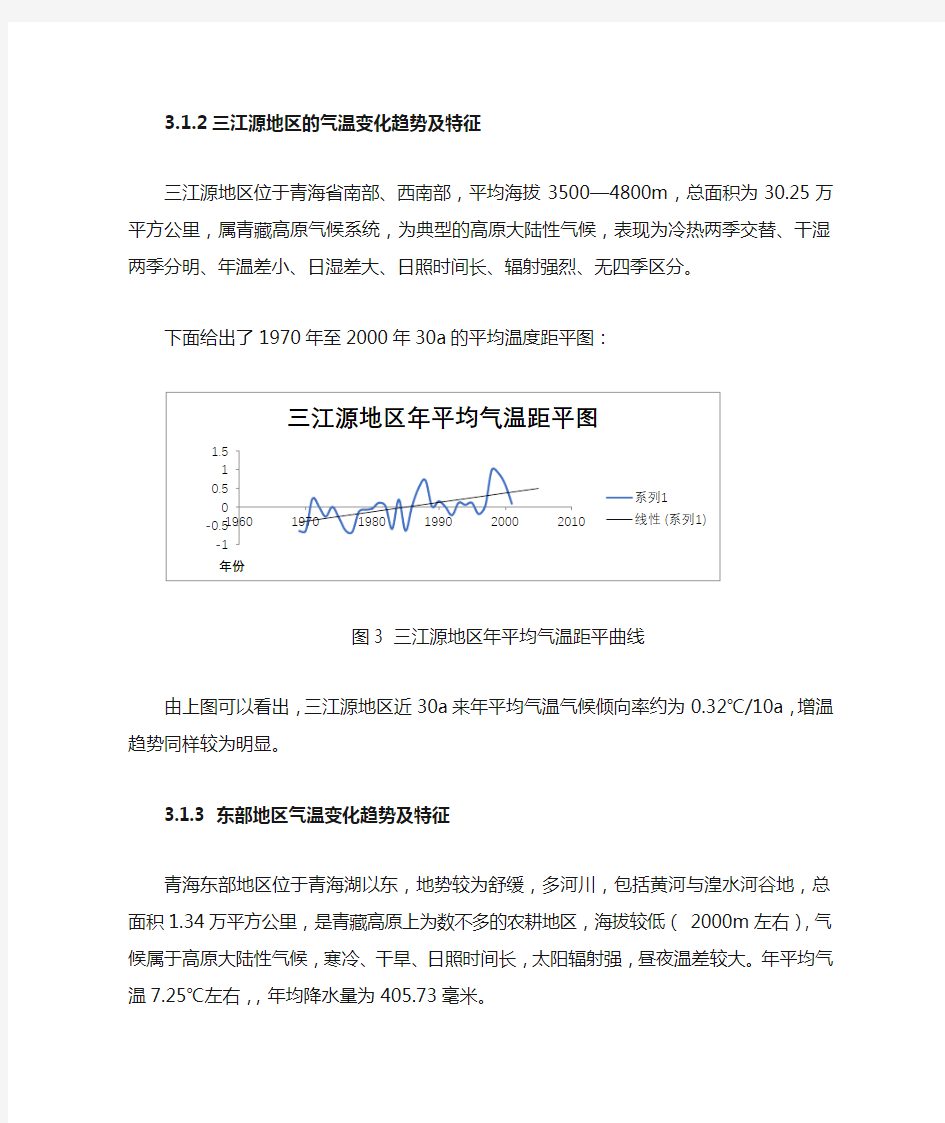

3.1.2三江源地区的气温变化趋势及特征

三江源地区位于青海省南部、西南部,平均海拔3500—4800m,总面积为30.25万平方公里,属青藏高原气候系统,为典型的高原大陆性气候,表现为冷热两季交替、干湿两季分明、年温差小、日湿差大、日照时间长、辐射强烈、无四季区分。

下面给出了1970年至2000年30a的平均温度距平图:

图3 三江源地区年平均气温距平曲线

由上图可以看出,三江源地区近30a来年平均气温气候倾向率约为0.32℃/10a,增温趋势同样较为明显。

3.1.3 东部地区气温变化趋势及特征

青海东部地区位于青海湖以东,地势较为舒缓,多河川,包括黄河与湟水河谷地,总面积1.34万平方公里,是青藏高原上为数不多的农耕地区,海拔较低(2000m左右),气候属于高原大陆性气候,寒冷、干旱、日照时间长,太阳辐射强,昼夜温差较大。年平均气温7.25℃左右,,年均降水量为405.73毫米。

图4 东部地区年平均气温距平曲线

由上图可以得出,东部地区气温呈增加趋势,增加的幅度约为0.23℃/10a,温度增加幅度较柴达木盆地与三江源地区而言有一定程度的舒缓。

3.1.4 环青海湖地区气温变化趋势及特征

图 5 环青海湖地区年平均气温距平曲线

由上图可以看出环青海湖地区气温呈增加趋势,其幅度约为0.33℃/10a ,温度增加幅度较大。

3.1.5 不同地区气温年代际变化的研究与分析

针对青海省不同地区的最高、最低、平均气温的年代际变化,本文采用1970年以来,70年代、80年代、90年代以及2000年至2005年四个年代的年平均气温、最高、最低气温,以60年代的最高、最低、平均气温为参照,得出相对于60年代的温度距平变化,用以研究不同地区不同年代的温度变化趋势及幅度。下面给出青海省不同地区气温年代际变化柱形图:

0.5 1 1.5 2 2.5 温度距平 /摄氏度

年代

青海省不同地区年平均气温变化

三江源地区 环青海湖地区 柴达木盆地 东部地区

图5 青海省不同地区的最高、最低、平均气温的年代际变化柱形(相对于60年代)

由上图可以看出,柱形图带来的年平均最高、最低气温年代距平直观变化情况。可见其年代际增暖特点十分显著,与气候倾向率的区域性不同相适应,在变化总趋势上表现出一致性,其中尤以柴达木盆地最为明显,而东部地区年代距平变化最小,可以看出,最高气温的年代际增暖趋势在 70和80年代没有较大变化趋势,如柴达木盆地,其最高气温在70年代甚至较60年代下降了0.5℃,而进入

-0.2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 温度距平 /摄氏度

年代

青海省不同地区最高气温变化

三江源地区 环青海湖地区 柴达木盆地 东部地区

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 距平温度 /摄氏度

年份

青海省不同地区最低气温变化

三江源地区 环青海湖地区 柴达木地区 东部地区

21世纪以后则呈现出显著增暖趋势。平均最低气温的年代际增暖同样十分显著,21世纪以来的均值较1960年代的柴达木盆地、环青海湖地区、东部农业区及三江源地区分别升高了3.1、1.8、1.7和1.3℃,明显高于年平均气温和年平均最高气温的增幅,结合距平曲线可以看出柴达木盆地的增温幅度非常大,特别是从最高气温的增加幅度更可以直观的看出这一变化,即在1980年至1990年增温幅度最大,用突变来形容一点也不为过。而其他地区也在以不同程度上表现出了增暖趋势,故我们可以得出青海地区在近30a 来的气温变化规律总体而言是有较为显著地增暖趋势。

3.1.6 出现气温突变的年份前后温度变化差值分析

针对1985年左右的气温突变现象,我们采用1985年至1987年的逐月平均气温作为检验值,选取突变后1988年的逐月平均气温作为基准值,两者的差值作为检验逐月平均气温差值,制成条状图,用以研究在月尺度之上的平均差值分布情况。

图6.1 柴达木盆地突变时间段逐月平均、最高、最低气温变化差值

0.5 1 1.5 2 2.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

温度差值 /摄氏度

月份

柴达木盆地

平均气温 最高气温 最低气温

图6.2 三江源地区突变时间段逐月平均、最高、最低气温变化差值

图6.3 东部地区突变时间段逐月平均、最高、最低气温变化差值

-0.5

0 0.5 1 1.5 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

温度差值 /摄氏度

月份

三江源地区

平均气温 最高气温 最低气温

-0.5

0 0.5 1 1.5 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

温度差值 /摄氏度

月份

东部地区

平均气温 最高气温 最低气温

图6.4 环青海湖地区突变时间段逐月平均、最高、最低气温变化差值

由图可以清晰的看出,柴达木盆地在1985年前后逐月平均气温、最高、最低气温温差明显高于其他区域,每个月份差值数额均为正值且数值较大,说明该地区气候变暖在月尺度上的普遍显著性;另外可以看出,4、5 月气候突变前后温差普遍偏小,如三江源地区在4月的气温差值变化不大,而环青海湖地区和东部地区5月气温差值较小,变化不明显,甚至出现负值,说明青海省在春夏季节转换时期气候变暖的不显著性,不同地区变化趋势不同,有的地区呈变暖趋势,而有些地区则呈变冷趋势; 而通过对上面四张图的分析可以看出,在2月和11月气温温差值普遍偏大,特别是柴达木盆地和三江源地区分别在2月与11月的 月平均气温,平均最高、最低气温差值,其数值为一年中最高的,这从一定程度上表明了青海省在秋冬两季转换时期气候变暖的显著性。 3.1.7 气候突变年的相关检验

在对青海省不同地区进行温度分析时,通过温度距平曲线可以看出来在1985年左右出现的温度突变,特别是柴达木地区尤为明显。为了进一步研究此现象,找到具体突变开始的年份,特采用Mann-Kendall 气候突变检验法,对全省四个区域的年平均气温距平再加权平均后得到一组数据作为分析值,做出UF 与UB ,给出0.05的显著水平,得到结果如下:

-0.5

0.5 1 1.5 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

温度差值 /摄氏度

月份

环青海湖地区

平均气温 最高气温 最低气温

图6.5 青海省年平均温度距平变化MK分析

对青海省全年平均气温距平进行MK分析,上图中红线代表UF ,蓝线代表UB,虚点线代表α=0.05的显著水平,通过上图可以看出,序列呈上升水平,在1986年处发生突变,在1992年左右达到α=0.05的显著水平,大于1.96,说明其上升趋势较为明显,这与以上进行温度距平分析时得出的结果具有一致性,即在1985年左右,青海省气候出现了突变现象,并且从总体上看青海省的气候增暖趋势较为明显。

3.2不同地区的降水变化规律及其相关分析

3.2.1 不同地区的年平均降水量距平曲线及分析

图7.1 柴达木地区1970年至2000年年平均降水距平曲线

由上图可以看出,柴达木盆地自1970年以来,降水呈增加趋势,其增加趋势约为5.0mm/10a,其增加的幅度较为明显。

图7.2 三江源地区1970年至2000年年平均降水距平曲线

由上图可以看出,在1970年至2000年30a的时间里,三江源地区的降水量呈微弱增加趋势,从拟合曲线上可以看到其变化幅度不大,表明在气温增暖的趋势下降水量表现出的微量增加。

图7.3 环青海湖地区1970年至2000年年平均降水距平曲线

由上图可以看出,环青海湖地区自1970年以来,其年平均降水量呈微弱增加趋势,根据拟合曲线可以看出其变化幅度不大,表现出在气温逐渐增暖的趋势下降水量表现出的微量增加。

图7.4 东部地区1970年至2000年年平均降水距平曲线

由上图可以看出,东部地区自1970年以来,其年平均降水量不升反降,由你和曲线可以看出其轻微的下降趋势在全省其他地区降水量均增加的情况下其年平均降水量呈下降趋势,这是值得注意的。

3.2.2 不同区域年代际降水量变化分布

为进一步直观研究近30a来不同区域的降水年代变化分布情况,特选用1970年至2010年的气象观测资料,以10a为一组,与1960年至1969年的年平均降水量做差值分析,得到不同区域的降水年代际变化分布,能够更好的看出不同年代的降水量变化,如下图所示

图8 青海省不同区域降水年代际变化差值分布(相比较1960年代)

由上图可以看出,相比较1961—1969年的平均降水量,柴达木盆地在四个年代中均表现出正距平,说明降水量在逐渐增加,尤其是在21世纪,年降水量较1960年代增加了大约23 mm ,增多趋势非常显著;而恰与其相反的是东部地区则表现出持续减少的趋势,特别是进入21世纪以来,减少了大约30 mm ;三江源和环青海湖地区年降水量的年代际变化比较有特点,可以看出1980年代和21世纪初为多雨时期,1990年代为普遍少雨时期,而在1970年代,三江源地区变现为正距平,增加的幅度约为6mm ,而环青海湖地区表现出降水减少的趋势,平均年降水量较1960年代偏少近10 mm 。 3.2.3 突变年份前后降水量的变化差值

参照温度分析时出现的1985年左右的突变情况,在进行降水量的分析时也采用这种方法,即采用1985年至1987年为参照年份,选取这两年的平均降水量,并用1988年作为比较年份,将两者的平均值做差,得到在逐月尺度上的降水差值分布,进一步研究在气候突变年左右的降水变化。

-30

-20 -10 0 10 20 30 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代

青海省不同区域降水年代际变化图

三江源地区 环青海湖地区 柴达木盆地 东部地区

图9 气候突变年份(1985年左右)前后降水量差值逐月分布情况

由上图可以看出,总体上在气候突变年分上半年月降水量差值为正,下半年为负,通过这可以从一定程度上反映出 1985年前后上半年降水量呈增加趋势,下半年则呈减少趋势。从图上可以看出各个地区降水量最多的月份,在柴达木盆地表现在7月份,在剩下的地区则出现在6月份,4个区降水量减少最多的月份出现在秋季,也就是该年的7、8、9月。 若考虑降水量增加的月份数量,通过上图可以清楚看到为柴达木盆地,共计9个月左右,而环青海湖地区降水增加幅度最大,在夏季6月达到了7.2 mm ,也为青海省降水最大增幅。结合东部地区降水减少的趋势,可以看出东部地区在突变年份后出现的降水减少的月份最多,为5个月,且在夏季8月份达到了10.2 mm 左右,其减小的幅度同样为青海降水量减幅最大的。

-15

-10 -5 0 5 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

气候突变年份左右降水量差值图

三江源地区 环青海湖地区 柴达木盆地 东部地区

青海自然环境的特征及形成原因分析 一、青海地区自然环境概论 1.地貌 青海地貌在地质构造作用下,高原差异上表现为南北高中部低,西部高东部低。在内外营力作用下,具有多种多样的地貌类型。基本特点主要有以5点: 1)地势高耸 全省平均海拔在3000米以上。最高点为布喀达坂峰,海拔6860米,位于西部与新疆交界处;最低海拔为1650米,位于东部民和县下川口湟水出省口。地势起伏状况各地差异较大,总体看西部起伏较小,东部起伏相对较大。 2)呈北西西--南东东走向,带状展布 地貌基本格局受大地构造单元和新构造运动制约,呈北西西--南东东走向,大地貌单元基本上沿纬线方向呈带状展布。自北而南依次为祁连山--阿尔金山山脉,柴达木盆地--茶卡盆地--共和盆地、昆仑山脉和唐古拉山脉。总体来说,北部为山地,中部为盆地,南部为高原和山地。 3)地貌类型多样 无论是外营力形成的地貌,还是形态地貌,类型均较多。例如,外营力形成的地貌有冰川地貌、冰缘地貌、风成与干燥地貌、流水地貌、湖泊地貌、黄土地貌、重力地貌、构造地貌等。形态地貌有极高山、高山、中山、低山、丘陵、平原等。 4)山脉众多 构成了青海的地貌骨架全省共有四大山脉,从北向南依次为祁连山、阿尔金山、东昆仑山、唐古拉山。它们都有众多的支脉。例如,东昆仑山由北、中、南3列大致呈东西向的支脉组成,北列为祁漫塔格山、布尔汗布达山,中列为阿尔格山,博尔雷克塔格山、布青山、阿尼玛卿山,南列为可可西里山、巴颜喀拉山。 5)盆地广布 分布于西北部的柴达木盆地,是中国海拔最高的大型内陆盆地,属荒漠半荒漠盆地。共和盆地是省内第二大盆地,分布于东部地区,属半干旱盆地,黄河从盆地穿过。其他盆地有青海湖盆地、茶卡盆地、哈拉湖盆地、星宿海盆地、西宁盆地、贵德盆地、民和盆地等。柴达木盆地中,还有多个小盆地,如德令哈盆地、马海盆地等。 2.气候 青海气候属于高原大陆性气候,总的特征是:影响气候的因素较多,气温低、缺氧,大部分地区干旱少雨,太阳辐射强烈、日照长,风大且多,气象灾害多。 1)气温 青海地势高,因而气温比国内同纬度的东部地区低得多,无论冬季或夏季,等温线都在高原上形成闭合冷中心。年平均气温南北低,中部较高。 2)降水和蒸发 青海地处内陆,远离海洋,降水量偏少,且分布很不均衡。降水量由东南向西北逐渐递减。虽然青海降水较少,但降水日数相对较多。降水强度较小,且多夜雨。 3)太阳辐射与日照

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/e75906222.html, 青海省都兰县经济发展分析 作者:鲍发军 来源:《管理观察》2012年第07期 摘要:青海省海西州都兰县矿产资源丰富,主要有铁矿、铜矿、煤矿等。其中铁矿资源储藏量丰富,具有十分可观的开采价值。同时,海西地区经济发展主要依靠资源开发和农牧业生产,其中铁矿资源作是经济发展的支柱产业之一,对海西都兰地区经济发展起到了推动作用,依托铁矿资源发展的各领域得到快速发展。但是海西都兰地区整体经济发展相对缓慢,铁矿资源开采主要是以小型矿业开采为主,存在许多问题。如小型矿业开采在技术、资金等方面受限,给当地生态环境带来了负面影响,同时也给农牧业发展带来了不利。以资源开采影响海西都兰地区生态环境和农牧业发展,不利于资源的可持续发展。文章通过对资源开采存在的问题的分析,提出一些建议。 关键词:都兰县经济发展合理开采铁矿资源 1.海西都兰县铁矿资源开采现状 1.1海西都兰县铁矿资源主要分布特点 铁矿资源在海西都兰县境内零星分布,海西州境内各矿产开采点都储藏数量不同的铁矿资源。因此铁矿资源的勘探和开采中存在很多技术难题,作为铁矿资源开采者需要雄厚的资金技术能力才能够做到资源的合理开采和生态环境的和谐发展。但是海西都兰县境内铁矿资源分布分散,各个矿点铁矿资源储藏量各不相同对开采铁矿资源者铁矿勘探和开采带来了技术上的难题。所以在当地境内铁矿资源开采出现了一些不利于资源的可持续发展道路,也给资源开采的周边生态环境带来了负面影响。其主要原因是海西都兰县铁矿资源开采以小型矿业开采为主,在资源开采方面有一定的局限性。如开采资金有限小型铁矿资源开采主要以自己的资金衡量对资源的开采,在开采的过程中出现资源浪费是不可避免。也是因为在开采中各个环节需要资金但不能及时到位造成资源浪费量大资源没有形成集约化发展。铁矿资源开采技术也是小型矿业发展面临的重要问题,小型矿业由于自身发展能力有限在技术设备更新方面受资金影响资源开采中经常出现资源的乱采乱挖现象。 1.2铁矿资源开采者思想观念落后 在资源开采中存在对资源生态环境保护认识不够清晰生态环境保护意识不强。铁矿资源开采中存在一些对资源周边环境产生负面影响如开采过程中将一些废弃物不能有效的处理,随便丢弃在附近导致大面积土地沙漠化。废弃物中存在放射性元素给当地生态环境和居民生存健康产生不利因素。海西州都兰县经济发展主要依托资源开采和农牧业发展,铁矿资源开采存在的

青海省气候状况 青海冬天平均最低温度可达到-20℃,最高温度也只有-7℃,十分寒冷,不过在西宁和格尔木等大城市的室内一般都有暖气。去青海旅游最佳季节为夏季,也就是5-10月;7月的青海湖边盛开有大片的油菜花,黄色的花海和一望无际的蓝色湖水,景色绝佳,湖边也是游人最好的扎营地,那时的气温不超过18℃,气候凉爽宜人。 青海是高原大陆性气候,春秋两季有来自戈壁的沙尘会形成扬尘天气,污染严重。特别是青海西部的柴达木盆地,在春秋两个雨季盛行大风,更糟糕的是这里还常有飓风,不仅能吹起小石子,而且能将鸡蛋大小的鹅卵石吹离地面。因受到西部昆仑山脉的阻挡,狂风在这里改变风向,同时风速也降了下来,于是在这块带状地域沉积了很多的卵石和沙粒。 青海省简称“青”,因境内有中国最大的内陆咸水湖青海湖而得名。青海省位于中国西部的青藏高原东北部,与新疆、甘肃、四川、西藏四省区比邻。青海省是长江、黄河、澜沧江的发源地,被誉为“江河源头”。全省面积72万平方公里,居全国各省(区)第四位。其中草地3160万公顷,耕地58.99万公顷,森林25万公顷,其余为高山、湖泊、荒漠、戈壁、冰川等。 地理位置和自然状况 地形 青海处在我国地形三大阶梯的第一级上,绝大部分属于“世界屋脊”——青藏高原。境内呈现出高山、峡谷、盆地、高原、台地等复杂多样的地形地貌。全省平均海拔3000米,其中4000至5000米地区占全省总面积54%,最低点1650米,最高点6860米。北部和西北部为山岭谷地,南部为青南高原,东部为河湟谷地,间有小块盆地和台地,西部主要是柴达木盆地。由于地形多样,适宜于多种动物和植物生长,有较好的经济发展前景。 气候 由于受海拔、地形、纬度、大气环流等自然因素的影响,青海形成了独具特色的高原大陆性气候。其主要特点是:冬季较长而不寒冷,夏季短促而凉爽,气温地区分布差异大,垂直变化明显,降水分布地区差异显著,季节集中。全省年平均气温在-5.6℃——8.7℃左右,东南部年降水量为450毫升到600毫升。 自然资源

首页?青海简介?环境保护 青海简介历史简介地理位置区域划分地貌江河湖山脉人口民俗特产特色饮食野生动物环境保护 环境保护 下面这些是来自周华坤的《青海省生态环境现状、演变趋势及保护对策》关于青海省生态环境现状的描述 ?天然植被破坏严重 ?草场大面积退化 ?土地荒漠化加剧 ?水源减少,河湖萎缩 ?水土流失严重 ?生物多样性渐趋贫乏 ?自然灾害日益频繁 ?环境污染趋于加重 以下信息摘自:《青海地理》作者:张忠孝 严峻的生态形势 1. 水土流失面积不断扩大,侵蚀程度日趋严重 青海省受风、水、冻融侵蚀的土地面积33.4万平方千米,占全省总面积的46.4%,其中中度以上侵蚀面积有11.8万平方公里,占全省受侵蚀面积的35.3%。黄河流域是全省受侵蚀最严重的地区,水土流失面积17.5%。省内黄河干流平均含沙量1.8kg/立方米,每年输入黄河的泥沙量8814万吨,年侵蚀模数650.6t/平方千米。致使下游河道淤积越来越严重,河床越来越高。内陆河流域和其他地区水土流失面积15.2万平方千米,占全省水土流失面积的42.5%。 目前,全省水土流失面积仍以每年0.21万平方千米的速度扩大。全省轻度侵蚀面积约占50%,中度侵蚀面积约占29.9%,强烈侵蚀面积约占20.1%。近年来,东部和黄河源区水土流失面积、侵蚀程度、危害程度均呈加剧趋势,水土流失面积和侵蚀面积远高于全国水平。 水土流失危害极大,一是严重破坏了土地资源,仅湟水流域每年损失耕地9000亩;二是土壤肥力急剧下降,全省300万亩浅山耕地平均每年流失氮、磷、钾养分20万余吨;三

是沟壑纵横,山洪、泥石流、滑坡等地质灾害频频发生,大量泥沙的淤积导致地表坎坷不平,影响水利设置正常发挥作用,造成生态环境严重失调。 2. 土地沙化日趋严峻 全省沙漠化面积12.5万平方千米,潜在沙漠化面积0.98万平方千米,合计占全省面积的18.7%,主要分布在柴达木盆地、共和盆地、环青海湖地区和黄河源头区。目前,沙漠化面积以每年1330平方千米的速度在扩大。据1959年调查,全省沙漠化面积5.97万平方千米,而1977年为7.90万平方千米,年均递增1.66%。据1994年青海省林业勘察设计院普查,全省沙漠化面积年均递增2.14%。据相关研究资料推测,全省沙漠化面积在2030年将扩大到15.5万平方千米,全省将有1/5的土地面积被沙漠覆盖。 沙漠化的加剧,使省内一些地区生态趋于恶化,出现了沙进人退的局面。沙漠在风力驱动下,吞噬了大片草原、农田、水面、道路甚至村庄,沙区群众深受其害。据有关人员研究,每年共和盆地大约有500吨沙粒落入龙羊峡库区,直接影响到龙羊峡库区的库容和安全。 3. 退化草原面积不断扩大,程度日益加重 全省中度以上退化草地面积733万平方千米,占全省草地面积的20.3%;严重退化草地面积440 万平方千米,占全省草地面积的12.2%;沙化草地面积193万平方千米,占全省草地面积的5.3%。退化草地中以干旱、半干旱气候类型的冬春季草场最为严重,同20 世纪50年代相比较,单位面积产草量下降30%~80%,载畜量下降了 30.86%。 退化草地分为“黑土滩”型、沙漠化型和毒杂草型3种,其中“黑土滩”型退化草地面积333万平方千米,占退化草地面积的33.94%,“黑土滩”区植被消失,地表裸露,沦为无畜牧价值的裸地,主要分布在青南玉树、果洛、黄南三州及祁连山地西部、海南州的部分地区,植被类型依海拔3700米以上高寒草甸类草地为主。 沙漠化型退化草地占全省退化草地面积的46.1%,主要分布于柴达木盆地、共和盆地、青海湖盆地及青南高原部分地区,沙漠化主要发生在海拔3000~3800米干旱、半干旱条件下的温带荒漠、温带荒漠草原、温带草原和高寒草原等生态类型的草地上。其中共和盆地最为严重,沙漠化面积126.69万平方千米,约占共和盆地土地面积的91.9%。 毒杂草型退化草地占全省退化草地面积的19.96%,主要发生在温带草原和高寒草甸类草地上,狼毒等毒草比例大幅上升,如贵德芨芨草天然草地,据1981~1996年统计,毒草比例由0.3~上升到7.5%,产草量降低了73.27%,毒草比重上升了24倍。 4. 物种生存条件恶化,生物多样性受到威胁

资本市青海省上市公司环境信息披露现状分析 王丽芳 (青海师范大学经济管理学院青海西宁810008) 摘要:青海省有"中华水塔”之称,但生态环境非常脆弱,一经破坏,很难恢复。青海最大的价值在生态、最大的责任在生态、最大的潜力也在生态,筑牢生态安全屏障,不仅对青海,对全国都意义重大。因此本文对青海省上市12家公司招股说明书以及近2年的年报、社会责任报告中披露的环境会计信息进行整理,通过分析发现,当前青海省在环境信息的披露方面不容乐观,定性信息披露比例大,量化信息不足、信息披露内容分散、内容随意、信息关联性差、实用性差等问题。本文针对存在的问题,提出一些建议。 关键词:青海上市公司环境信息披露 【中图分类号1F810.457【文献标识码】A【文章编号】1007-841X-2019(1)-0011-04 一、样本选择与数据搜集 截至2018年6月,青海省一共有12家上市公司。由于上市公司的数量有限,所以本文选择所有12家上市公司作为研究样本。以12家上市公司2016年一2017年的公开信息、定期报告、以及招股说明书等作为数据来源进行研究。上市公司的基本情况如表1: 表12018年青海省上市公司名单 序号公司代码上市公司简称所属行业上市板块上市时间1600869智慧能源电气机械制造业上海主板1994年5月2600381青海春天医疗保健业上海主板2001年5月3600714金瑞矿业煤炭开采和洗选业上海主板1997年11月4603843正平股份土木工程建筑业沪市主板201阵5月5000606神州易桥企业服务业深圳主板1996年10月6600243青海华鼎通用设备制造业上海主板2000年11月7000408藏格控股化学制品制造业深圳主板1996年6月8600771广誉远医药制造业上海主板1996年11月9601168西部矿业有色金属矿采选上海主板2007年7月序号公司代码上市公司简称所属行业上市板块上市时间10600117西宁特钢黑色金属冶炼上海主板1997年10月11000792盐湖股份化学制品制造业深圳主板1997年8月12002646青青棵酒酒、饮料深圳中小板2011年12月数据来源:根据巨潮资讯网整理 从表1中可以看出,由于经济不发达导致青海的上市公司数量比较少,并且大部分是在2000年以前上市(7家),之后上市公司增加的速度非常缓慢。根据近期的市场交易价格来看,只有广誉远的交易价格超过了30元,其余的交易价格都在10元以下,基本属于低价股。12家上市公司中属于釆矿业的有3家,制造业的有2家,化学制药的有3家,酿酒1家,其他三家分别是服务板块和建筑板块。根据国家《上市公司环境信息披露指南(征求意见稿)》对重污染行业的划分,样本公司中属于重污染的企业有8家,占比为67.6%o 二、青海省上市公司环境信息披露现状分析 2019.1彳侈仏11

四川省区域经济发展 水平分析 专业:2012级资源环境与城乡规划管理1班 姓名:曾宏波 学号:1212060045

摘要:区域经济差异是经济发展过程中的一个普遍问题。区域经济的发展水平不仅影响到政府对各地的管理,也直接影响着社会的安定和人民的生活水平。而四川省区域经济差异更是表现明显,合理分析差异是政府行政管理的一个重要问题。本文采用因子分析的方法,通过运用软件,以《2013年四川省统计年鉴》的数据为基础,对四川省21个地区的重要数据加以分析,做出简单排名和综合经济分析,最后为政府对今后各市的均衡发展和规划管理提出合理建议。 关键词:区域经济;因子分析;政府管理

一、引言 区域经济一般是指某一特定经济区域内部的社会经济活动和社会经济关系或联系的总和。它是一种以某种经济活动或以特定的经济区域为中心的具有宏观经济意义的地域性综合经济体系,是经济区域的实体性内容。根据不同的目的和划分标准可以划分出不同的区域经济。各级政府一般根据统计局资料对各个区域的经济发展进行综合分析,得出区域经济发展的原因及各发展差异的原因,然后依次对各地市的经济发展进行合理的发展指导和规划管理。在坚持一切从实际出发,实事求是的原则下,通过对各个区域的经济的历史与现状的分析,各政府制定出适合区域经济发展的管理措施和办法。但由于不同的地方情况不同,不同的时期发展需求也不一样,因此要因时因地的采用适合的方法和策略。 二、四川省区域经济发展水平的因子分析 因子分析是利用降维的思想,由研究原始变量相关矩阵内部的依赖关系出发,把一些具有错综复杂关系的变量归结为少数几个综合因子的一种多变量统计分析方法。 其模型为 Z = A F + ε (一)样本与指标选取 采用因子分析法对四川省区域经济发展水平进行研究, 通过因子得分及排名更直观的看到分析结果。本文共选取四川省的21个地区作为样本 , 分别是成都市、自贡市、攀枝花市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、眉山市、宜宾市、广安市、达州市、雅安市、巴中市、资阳市、阿坝州、甘孜州、凉山州。为了全面反映经济发展水平, 以《四川省统计年鉴》为基础 ,选取了9个指标:人口数(万人)、城镇居民人均可支配收入(元)、人均社会消费品零售额(元)、农民人均纯收入(元)、人均地方财政预算收入(元)、R&D经费内部支出(万元)、就业人员平均工资(元)、人均国内生产总值(元)、人均工业总产值(元)。 表1 所选指标情况 人口数(万人)城镇 居民 人均 可支 配收 入(元) 人均 社会 消费 品零 售额 (元) 农民 人均 纯收 入(元) 人均 地方 财政 预算 收入 (元) R&D经 费内部 支出 (万 元) 就业人 员平均 工资 (元) 人均国 内生产 总值 (元) 人均 工业 总产 值(元) 成都市1417 .78 26590 22021 .7 11300. 6 5507. 9 170197 15995.6 3 57624 22059. 9 自贡市271. 32 19447 12593 .0 7954.8 1215. 9 55337 6067.43 32787 18002. 4 攀枝花市123. 09 22808 15606 .8 8727.5 4646. 8 73403 18326.2 5 60391 43307. 3 泸州市425. 00 20746 8432. 4 7462.6 1948. 42129 6534.93 24317 13839. 8 德阳353.22374 115538953.3 2138.372205 8745.85 35945 20346.

青海概况 青海省位于中国西部的青藏高原,是长江、黄河、澜沧江的发源地,被誉为“江河源头”、“中华水塔”。境内有全国最大的内陆咸水湖──青海湖,青海省因此而得名。全省面积万平方公里,东西长1200多公里,南北宽800多公里,辖6州、1地、1市、51个县级行政单位。青海是一个多民族聚居的地区,主要少数民族有藏族、回族、蒙古族、撒拉族、土族,少数民族人口占全省人口的%。周边与西藏、新疆、甘肃、四川四省区接壤。青海省气候属典型的高原大陆性气候,日照时间长。省会西宁市及海东地区夏无酷暑,冬无严寒。 青海省境内多山多水。主要山脉的主峰一般都在4500米以上。昆仑山是青海山脉的主体,平均海拔5500米;唐古拉山横亘在青海西南部;阿尔金山、祁连山位于青海西北部;此外,还有巴额喀拉山和阿尼玛卿山等着名山脉。青海河流众多,境内大小湖泊2043个,水体总面积13665平方公里。 青海是一个资源富省,自然资源十分丰富。现已发现各类矿产123种,在已探明的矿产保有储量中,有53种居全国前10位,11种居全国首位。 建国以来,青海的国民经济实现了持续快速增长。以建设社会主义市场经济体制为目标,以国有企业改革为重点的经济体制改革取得明显进展;对外开放的步伐加快;以科技、教育为重点的各项社会事业全面进步,民族团结、社会稳定,人民生活水平逐年提高。资源开发取得重大进展,一批国家重点建设项目陆续建成。 青海的基础设施有很大改善,兰青、青藏铁路贯通全省东西,有8对客运列车通往北京、上海、西安、青岛、兰州、格尔木等大中城市。公路运输已形成了以西宁为中心,辐射全省的运输网。民航已开通西宁至北京、乌鲁木齐、兰州、西安、广州、成都、上海、沈阳、武汉、拉萨、格尔木等地的航班。邮电、通信设备比较先进,西宁及大部分州、县的程控电话可直接通全国各地和160多个国家和地区。 多年来,青海的研究、教育、医疗、城市建设及环保事业等发展速度较快,科技进步对经济增长的贡献率逐年提高,教育和其他各项社会事业受到全社会的普遍重视。“科教兴青”战略正在全面实施,

青海省地质环境保护办法 第一章总则 第一条为保护地质环境、地质遗迹,防治地质灾害,保障社会和经济可持续发展,根据有关法律、法规,结合本省实际,制定本办法。 第二条在本省行政区域内从事地质环境、地质遗迹的保护、利用,防治地质灾害活动,适用本办法。 第三条地质环境保护应与开发、利用相结合,坚持谁利用谁保护、谁受益谁出资、谁破坏谁治理恢复的原则。 地质灾害防治应与水土保持相结合,将工程防治措施与生物保护措施相结合,实行综合治理。 第四条地质环境保护工作实行统一管理,分级、分部门负责。 省人民政府国土资源行政主管部门负责全省地质环境保护监督工作。州(地、市)、县(市、区)人民政府国土资源行政主管部门负责本行政区域内地质环境保护管理工作。 建设、环保、交通、林业和水利等有关行政主管部门,在各自职责范围内做好地质环境保护工作。 第五条鼓励公民、法人和其他组织捐助、投资地质环境保护和地质灾害防治。 公民、法人和其他组织有保护地质环境的义务,有权制止和举报破坏地质环境、诱发地质灾害的行为。对地质灾害前兆信息应及时报告当地人民政府或国土资源等有关行政主管部门。 第六条各级人民政府、国土资源等有关行政主管部门应当向社会宣传地质环境保护与地质灾害防治的科学知识,使公众掌握避险防灾、应急救灾的基本方法。对在地质环境保护工作中做出显著成绩的公民、法人和其他组织,给予表彰奖励。 第二章地质环境保护利用规划 第七条县级以上人民政府应当组织编制本行政区域内地质环境保护利用规划,并纳入本地区国民经济和社会发展总体规划。跨行政区域的地质环境保护利用规划,

由其共同的上一级人民政府的国土资源行政主管部门编制。 第八条地质环境保护利用规划应当包括地质环境现状、地质环境保护和利用、地质灾害防治、矿山地质环境恢复、地质遗迹利用和保护、地质环境勘查、监测、治理等内容。 第九条各级人民政府及有关行政主管部门在审批涉及地质环境保内容的有关规划时,应当征求同级国土资源行政主管部门的意见。 第三章地质环境监测与保护 第十条从事生产、建设活动应当保护地质环境、防止诱发、加重地质灾害。 从事地质灾害治理的建设单位和施工单位应当对已存在的地质灾害险情进行监测,制定应急防治措施。 第十一条工程建设单位、矿业权人对工程建设、矿山开采活动所损坏的地质环境履行恢复责任,向工程所在地县级以上人民政府国土资源行政主管部门报送地质环境恢复保护年度报告,并接受监督检查。 第十二条开采油气资源,液体盐矿和地下热水、矿泉水等资源的,矿业权人应当实施矿区地质环境动态监测,并按规定向省国土资源行政主管部门报送监测资料。 第十三条县级以上人民政府国土资源行政主管部门负责组织本行政区域地质环境动态监测,建立地质灾害监测预警系统,对重大地质灾害险情及时预报;建立地下水资源开发利用水量水质预报系统,防止地下水的过量开采与污染。 省国土资源行政主管部门所属地质环境监测机构负责组织实施全省重大地质灾害险情、重要流域、主要城镇地下水水情和全省地质遗迹及重点矿山等地质环境资源保护与利用的监测预报工作,并对州(地、市)的地质环境动态监测工作进行检查、指导。 第十四条省国土资源行政主管部门根据地质环境监测资料,发布年度地质环境公报。 第十五条县以上人民政府负责公告本行政区域内的地质遗迹保护名录,同级国土资源行政主管部门负责地质遗迹保护工作。 下列地质遗迹应当保护:

第四节区域经济联系(一) 【学习目标】 南水北调的原因,线路及对地理环境的影响。 【学习过程】 一、世界经济联系 1.发展趋势:区域经济和经济。 2.区域经济联系的重要形式: 二、东、西部地区的经济合作 1.背景:战略的实施 2.举措: (1)对口 成效明显,使西部落后地区的经济快速发展,城乡居民收入有了明显增长。 (2)西部地区发展较快,东部和西部的合作项目不断增多,西部地区实际引进的资金逐年上升。国家加大了对西部地区的支持和力度,一批重大项目相继开工,极大地促进了西部地区经济社会的发展。 (3)东、西部地区合作中,科技、和的联系日益密切,发达地区选派大批优秀人才支援内地,为西部地区的建设作出了重大贡献。 (4)东西部地区在合作中实现了。东部地区企业在与西部地区企业合作中,在输出、、等的同时,也实现了与合作方的“双赢”。尤其是通过合作,西部地区丰富的得到了合理利用。 三、资源跨区域调配 1、南水北调 南水北调把、、、四大流域连接起来,形成的总体布局。 【合作探究】南水北调的影响 调入区:

调出区: 【课后习题】 1.2010年11月14日,中国国家主席胡锦涛在日本横滨出席亚太经济合作组织第十八次领导人非正式会议第二阶段会议。在会议上发表题为《深化互利合作实现共同发展》的重要讲话。据此回答下列问题。 (1)亚太经合组织(APEC)是() A.世界最大的国际军事组织 B.亚洲太平洋地区政治经济一体化组织 C.亚洲—太平洋地区政府间区域经济合作组织 D.世界最大的国际政治组织 (2)中国积极参加APEC活动,主持召开APEC会议是为了() A.加强同亚太地区发展中国家的团结 B.推动亚太地区各成员间的民间交往 C.促进亚太地区的和平与发展 D.建立与亚太地区各国之间持久的结盟关系 2.截至2011年我国西部大开发已实施了10余年了,要保证西部大开发的持续性,必须努力提高资源的综合利用水平,提高科技含量,发展消耗低、污染少、效益高的产业,走一条现代化、工业化的路子,在开发过程中,应该(双选)() A.向西部大规模移民,以减轻东部的压力 B.在西部大范围垦荒,兴建大型商品粮基地 C.加速开发石油、天然气资源,并向东部输送 D.控制人口增长,提高人口素质 3、有关南水北调工程的叙述,正确的是() A.西线调水线路是从金沙江、岷江将水调到黄河 B.东线方案调水线路全部都位于我国地势的第一级阶梯上 C.南水北调工程可以从根本上解决华北地区缺水的矛盾 D.南水北调工程的建设将会优化我国的资源配置,支持经济社会的可持续发展 4、南水北调工程东线启动时,水源区必须最先解决的问题是 A.河道的淤积 B.水质污染 C.地下水位的下降 D.土壤的盐碱化 5、南水北调工程东线对受水区生态环境的不利影响有 A.回补地下水 B.保护湿地和生物多样性 C.土壤次生盐碱化 D.长江河口海水倒灌 6、举世瞩目的南水北调工程已开工建设,这将从根本上解决我国华北地区的缺水问题。读我国南水北调输水路线图,结合相关知识回答问题。 (1)“南水北调”是解决水资源空间分布问 题的具体措施。材料中提及的南水北调东线 输水在黄河以南需逐级提水的原因 是。中线调水的在, 该线路主要解决华北地区的缺水问题。 (2)我国实施“南水北调”的主要原因 是。 (3)与南水北调工程中线和西线方案相比 较,东线工程的优势条件是:;(4)南水北调西线工程的最大障碍是:() A.秦岭B.昆仑山脉C.巴颜喀拉山脉D.祁连山脉 (5)跨流域调水会对生态环境产生很大的影响,试分析南水北调东线工程对受水区产生的生态影响主要有(至少两点):

浅谈对发展青海高原特色经济的一些思考 [论文关键词]青海特色经济思考 [论文摘要]特色经济是具备特有竞争力的优势经济。作者就青海在发展特色经济方面问题进行了具体探讨和分析。 根据西部大开发规划和工作部署,青海省确定了“ 加强两个建设,发展四大特色经济” 的基本思路。即加强生态环境建设,加强基础设施建设,发展高原特色农牧业、资源特色支柱产业、高新技术产业、高原特色旅游业。 一、特色经济的基本特点 特色经济中的特色是针对区域而言的,特色经济是指具有明显区域特征、且较高竞争优势的经济。特色经济的内涵也有两种:一种是指只有本区域才有条件、才能发展的经济,即“人无我有”的经济,也就是具有明显差异性竞争优势的区域经济,这主要是由于自然条件和专利制度而形成的;另一种是指本区域具有较高竞争力的经济,即“人有我廉”的经济,也就是具有明显低成本竞争优势的经济,这主要是由于管理、历史等因素形成的。特色经济一般具有可持续、外向性、名牌性等特点。首先,特色经济是可持续发展的经济。“其兴也忽、其亡也忽”的产业和不是特色经济。其次,特色经济具有外向性。即其销售主要是面向区外市场,而不是仅仅面向地方市场的,一个国家或地区的产品销售范围越广、销售量越大、创造的效益越好,其经济就越有特色。第三,特色经济具有名牌性。品牌能增加产品的附加价值。产品一旦成为名牌产品,身价就会大幅度提高,它就有了自己的消费群体和市场,它就会成为区域经济的象征,有了特殊意义。从这个角度看,没有名牌产品,产品都是大路货,区域经济就没有特色。 二、青海发展特色经济的基本条件 青海地处青藏高原,地理环境及自然、人文资源独特,具有发展特色经济的优势,具备发展高原特色经济的基本条件,具体为: (一)青海有丰富的特色资源。青海有丰富的动植物资源,其中高原牦牛、藏羚羊等在国内外有较高的声誉,野生动植物也具有很高的开发价值,其中以沙棘等为代表,中藏药材、牛羊肉及副产品等颇具竞争优势。青海的能源、矿产资源优势日渐突出,石油、天然气在全国也具有一定的地位,开发潜力巨大。这些都是青海发展特色经济的重要资源基础。此外,青海旅游资源十分丰富,其

青海人文自然地理 一、青海的人文地理 青海是一个多民族地区,少数民族在区占全省总面积的98%,有藏、回、土、撒拉、蒙古等5个世居少数民族。1999年218万人,占全省总人口的42.76%。其中五个世居少数民族人口216.92万人。 藏族,106.4万人,占全省总人口的20.87%。主要分布在玉树、果洛、海南、黄南、海北五个藏族自治州和海西蒙古族藏族自治州,西宁市的大通县和海东地区也有部分藏族居住。青海牧区的藏族主要从事畜牧业,海东地区和大通县的藏族从事农业或半农半牧。藏族主要居住的青海牧区是全国五大牧区之一,具有发展畜牧业的广阔前景。藏族有悠久的历史,青海藏族是在长期历史发展中由吐蕃吸收青藏高原各民族逐渐发展形成的。藏族语方言属汉藏语系藏缅语族,青海藏族除玉树部分人讲“康巴方言”外,均操“安多方言”,通用藏语文。藏族信奉藏传佛教。 回族,74.02万人,占全省总人口的14.52%。主要聚居在化隆、门源回族自治县和民和、大通回族土族自治县及西宁市、湟中、祁连等县,其余州县也均有分布。城镇回族善营商业,精于牛羊肉、皮毛加工和饮食业,是青海商业贸易市场上最活跃的民族。居住在农村的回族主要从事农业,善于种植蔬菜瓜果等经济作物和养奶牛奶羊。青海回族先民的活动可以追溯到唐、宋时期。元代大量回回人集体移居青海,明清时期居青海的回回人增多,经过长期同汉族等兄弟民族密切交往,逐步系统繁衍发展成今天的青海回族。青海回族通用汉语文,在宗教生活和日常生活中仍保留一些阿拉伯语、波斯语词汇。化隆卡力岗等地回族使用藏语,或汉、藏语兼通。回族信仰伊斯兰教。 土族,19.12万人,占全省总人口的3.75%。主要聚居在互助土族自治县和大通、民和回族土族自治县,同仁、乐都等地也有部分土族居住。土族以农业为主,少数兼营畜牧业。土族的历史源流,目前看法不一,尚无定论。多数人采取以吐谷浑为主融合其他民族成分发展形成之说。土族语言属阿尔泰语系蒙古语族,分互助方言和民和方言。1979年创制了拉丁字母形式的土族文字,正在互助试行。土族信仰藏传佛教。 撒拉族,8.87人,占全省总人口的1.74%。主要聚居在循化撒拉族自治县和化隆回族自治县的甘都镇,少数散居于海西、西宁等地。撒拉族主要从事农业,善长于园艺经营。撒拉族先民原属中亚撒鲁尔部,元时东迁,定居循化已有700多年的历史。在长期历史发展中,与周围回、藏等民族通过婚姻关系,发展形成今天的撒拉族。撒拉族语言属阿尔泰语系突厥语族西匈语支,多数人撒拉语、汉语兼通。撒拉族信仰伊斯兰教。 蒙古族,8.51万人,占全省总人口的1.67%。聚居在海西蒙古藏族自治州和河南蒙古族自治县,其余分布在海海晏、刚察、祁连、门源、共和各县,少数居住在海东地区。蒙古族主要从事畜牧业,海东地区有少部分从事农业。青海境内的蒙古人,主要是明正德五年(1510年)来自东蒙古的一批人和明嘉靖三十八年(1559年)成吉思汗的后裔阿勒坦率部进驻青海的一批人,他们和其他各时期来青海的蒙古人发展至今所形成。蒙古族操蒙古语卫拉特言。海西和海北州的蒙古族通用蒙文,兼通藏、汉语言。由于长期与藏族密切交往,河南蒙古族自治县的蒙古人已转用藏语文。蒙古族信仰藏传佛教。

1分析沿海经济特区的特征 在经济学中,区域是指人类经济活动的地域空间。沿海经济特区具有以下几个特征:①沿海经济特区是一定范围的地域空间。区域是一个地域空间的概念,是某个整体中的一部分,是局部的概念。是落实在一定的区域空间,不同的只是坐落的方式和坐落的地点。②沿海经济特区能够独立地存在和发展。 区域是区内各经济主体在经济上紧密联系,社会、文化趋于或融合为一体的地域空间,不仅区域内部经济主体具有独立性,而且任何一个区域与其他区域之间也有较为明显的功能差异或界面分割,各区域相对独立,具有能够组织和协调内部经济活动和区际经济联系的能力。如果不具备这种能力,它不可能单独组成一个区域。③沿海经济特区在更大范围的区域系统中担当某种专业化分工的职能。一个独立的区域并不是一个封闭的区域,它是在不断与外界进行物质与能量交换、优化调整自身组织结构、发挥自己独特功能的单位。由于不同的区域所赋存的资源要素状况,如自然资源、资金、劳动力、技术、科学技术、文化、以及发展水平是不同的。这种区内的同质性与区际间的差异性,表现为一种区际间的分工与专业化。这样,在不同区域之间以分工与专业化为基础结成密切的经济联系,这又构建了更大范围的区域经济体系。 2泛珠三角经济区域与发展模式 泛珠三角经济区域与发展模式是梯度推移与反梯度推移理论结合的成功模式。梯度推移理论认为区域经济发展的盛衰主要取决于该地区产业结构的优劣及转移,而产业结构的优劣又取决于地区各经济部门,特别是专业化部门在工业生命周期中所处的阶段。由于较发达地区主要处于技术创新和经济兴旺阶段,无论在经济,还是在技术上均属于高梯度地区。而落后地区的主导专业化部门都是由处在成熟后期或衰老阶段的衰退部门所组成,则地区经济必然会呈现出增长缓慢,甚至停滞状态,这就属于低梯度地区。由科技进步引致的创新活动,包括新产业部门、新产品、新技术、新的生产管理与组织方法等,大都发源于高梯度地区,然后随着时间的推移,生命周期阶段的变化,按顺序逐步由高梯度地区向低梯度地区转移,推进产业结构的更新。梯度推移过程是在动态上产生极化效应和扩散效应两种途径来进行的,既产生经济要素向高梯度地区集中与转移,对周围地区起支配和吸引作用,又带动周边地区的经济发展,创新活动由发源地按区域等级顺序,蛙跳式地向广大地区扩展,所以会产生有序的梯度转移。 反梯度推移理论认为,现有生产力水平的梯度顺序,不一定就是引进先进技术和经济发展的顺序,经济发展的顺序只能由经济发展的需要和可能决定。只要经济发展需要,而又是有条件,就可以引进先进技术,进行大规模发展,而不管该区域处于哪个梯度。落后的低梯度地区,也可以直接引进世界最新技术,发展自己的高技术,实现超越发展,然后向高梯度地区进行反推移。按照梯度推移理论的做法,落后地区始终跟随于发达地区的后面,永远也赶不上发达地区。这是同世界新技术革命给落后国家或地区带来的超越发展的机会不相适应,也是同经济发展的实践相矛盾,反梯度推移的现象也是大量存在的。 泛珠三角经济区域与发展模式表现了区域经济一定程度的发展差距。这是我们运用梯度推移与反梯度推移理论最好实践。发展差距是社会经济发展的动力源泉。发展的差距是区际竞争与合作的基础。没有差异,便无所谓优势,从而也就无所谓区域比较优势的发挥。无论是区际竞争,还是区际合作,均是出于强化区域优势或区际间优势互补的目的,以便通过经济结构的调整与改善,促进国民经济整体的协调、快速、健康的发展。发展的差距给落后地区造成一种压力。 区域经济发展中有了发达与落后的差异,才迫使落后地区解放思想,锐意进取,向发达地区学习,从而加快落后地区经济发展的步伐。发达地区对落后地区来说,会产生一种“示范效应”,这种示范效应,使得落后地区在追赶发达地区进程中大大节省成本,少走弯路,从而达到共同发展的目标。从宏观社会经济发展过程来看,存在一定程度的区际差距,有利于形成一种区域间争先恐后的和谐格局,最终推动整个国民经济快速、高效地发展 3湖南长株潭经济发展模式

一、青海省资源优势分析 1、水能资源 2、盐湖资源 3、石油天然气资源 4、有色金属和黄金资源 5、非金属矿产资源 6、畜牧业资源 7、高原野生动植物资源 8、旅游资源 9、特产 10、冰川 二、青海省地域环境与区域经济分析 三、青海省经济数据分析 1、相关经济数据 2、青海省进驻银行简介 一、青海资源优势分析 青海省,省会西宁,位于我国西北地区,地处青藏高原东北部,

面积72.23万平方公里,东西长1200多公里,南北宽800多公里,辖6州、1地、1市、51个县级行政单位,与甘肃、四川、西藏、新疆接壤。青海东部素有“天河锁钥”、“海藏咽喉”、“金城屏障”、“西域之冲”和“玉塞咽喉”等称谓,可见地理位置之重要。2008年末全省常住人口554.3万人,有汉、藏、回、撒拉、蒙古、哈萨克等民族。青海地处青藏高原东北部,西高东低,西北高中间低,地形复杂多样,形成了独具特色的高原大陆性气候,日照时间长,空气稀薄,大部分地区海拔在3000—5000米之间,为长江、黄河、澜沧江等大河的发源地。 青海资源十分丰富,许多矿藏储量在全国居于首位。已发现矿产120余种,探明储量的有110种,钾、钠、镁、锂、溴、芒硝、石棉、化工灰岩和硅储量居全国第一位,其中许多矿产是属于国内外急需的资源。闻名遐迩的柴达木盆地,山川藏珍、戈壁埋矿,素有“聚宝盆”之美誉。其中盐湖有30多个,已探明总储量700亿吨,单是察尔汗湖的盐就可以从地球到月亮架起一座6米厚,12米宽的盐桥。水能资源是青海能源最大优势,蕴藏量达2165万千瓦,可开发利用的为1800万千瓦,年发电量770亿度。青海天然草原辽阔,是我国五大牧区之一,可利用草场面积5亿亩,发展畜牧业物质基础雄厚。全省有经济动物400多种,野生植物1000余种,具有贮藏量大、种类多、用途广、高原特色显著的特点。大部分可开发利用,药用价值极高。旅游资源也相当丰富,有“百鸟的王国”的青海湖鸟岛,“高原的西双版纳”孟达自然保护区,藏传佛教著名寺院湟中塔尔寺,伊

浅谈青海省环境现状与公路建设环保对策 摘要本文通过对青海省环境现状和存在问题,探讨在公路建设各环节环境保护的措施与对策。 关键词环境现状公路建设环保对策 1 引言 保护生态环境,实施可持续发展战略,是我国的一项基本国策。退耕还林还草,进行生态环境治理,再造一个山川秀美的大西北,是中央西部大开发决策的重要组成部分。青海省是长江、黄河、澜沧江三大河流的发源地,故有"江河源头"之称。数千万公顷的绿色植被涵养着两江一河上游的水源,青藏高原因此被誉为"中华水塔"。由于高原地势高峻,平均海拔在4000米以上,高海拔、缺氧、日照长、冷季漫长、强太阳辐射等形成了高原独特的自然条件。高原独特的地理位置和地形地貌以及植被状况,对于全国乃至全球气候变化、水循环和生物圈的稳定亦具有十分重要的影响,因而又被称为"地理第三极"。本文从分析青海省的环境现状入手,探讨公路建设全过程的环境保护措施和对策。 2 环境现状 青海省有土地面积72.23万平方公里,土地利用方式以草地畜牧业为主,是我国五大牧区之一,牧区占全省土地总面积的96%,其中可利用草地面积31.61万平方公里,占全省土地总面积的43.8%。青海省森林覆盖率仅为4.4%,远低于全国平均水平。青海省有耕地面积仅1032.02万亩,主要分布在海东地区、柴达木盆地及共和盆地,在长期农垦发展过程中,耕地逐渐由平川向山坡发展。在青海东部农业区河流两岸,到处可看到山峦重叠、沟壑纵横、地表破碎、植被稀疏、满目沟、峁、梁、塬的典型黄土区地貌,有不少山头由于垦殖几近"剃了光头"。由于高原生态系统结构脆弱,在自然因素和人类经济活动的影响下,生态环境日益恶化,主要表现为: 2.1 草场严重退化 青海省中度以上退化草地1.09亿亩,占全省草地总面积的19.93%。草地退化导致可食鲜草减少约1200万吨,折合减少载畜量820万羊单位,每年造成经济损失约10多亿元。 2.2 草地垦殖导致生态环境恶化 受短期经济利益的驱动,青海牧区开垦草地种植油菜的现象比较普遍。由于水热条件不足,雨雪霜冻等自然灾害频繁,农作物产量低而不稳,广种薄收的现象十分普遍。不少地方由于缺少农田防护林网的保护,在单季种植条件下,冬春大风季节土壤风蚀较为严重。 2.3 水土流失加剧 全省水土流失总面积达33.4万平方公里,占全省土地总面积的46%;每年输入黄河的泥沙量达8814万吨,输入长江的达1232万吨。近年来,全省每年新增水土流失面积0.21万平方公里,且呈加剧趋势。 2.4 土地沙漠化面积扩大 全省沙漠化面积已达12万平方公里,占全省土地总面积的17%以上,主要集中在柴达木盆地、共和盆地及黄河源头地区。目前沙漠化面积仍以每年250平方公里的速度扩大。 2.5冰川湿地退缩,水源涵养功能下降 众多的湖泊数量减少,面积缩小,水质盐碱化。青海湖水位较50年来下降1.2米,湖滨出现大片沙丘;鄂陵湖、扎陵湖水位平均下降了2米以上。大片低湿沼泽地消失,沼泽地湿生草甸植被向中旱生高原植被演变,草地涵养水源功能降低。在过去的10多年中,黄河源头地区径流水量减少20%以上,众多湖泊水位下降,仅玛多县就有近千个湖泊干涸。 2.6 生物多样性减少 由于湿地退缩,湿生植物和水栖动物生存条件恶化;由于分布区缩小以及人们对野生动物的偷捕、滥猎和对药用植物的破坏性挖掘,导致高原上生物种类和数量减少,一些物种逐渐变为濒危物种。青海

青海省不同地区春小麦的生育期(多年平均) 地区数值项目 海拔 (米) 品种生育期(月、旬)生育期持续天数 播种期出苗期拔节期抽穗期成熟期播种至抽穗抽穗至成熟播种至成熟 黄河流域 官亭1833 阿勃2中3中、下5初5底7上、中103 39 142 循化1870 506 2中、下3下5上6初7中102 43 145 贵德2237 阿勃3初4上5中、下6上、中7底102 49 151 唐乃亥2720 阿勃3底4下6上7上8底101 55 156 湟水流域民和1815 阿勃3初4初5中6上、中7中、下101 40 141 西宁2261 阿勃3中、下4中5下6中、下8上97 51 148 湟源2635 池春3下4下6中7上9上102 62 164 湟中2665 阿勃4初4下6中7上9上97 57 154 门源2708 柴达木盆地诺木洪2791 高原 338 3下4中5中、下7上9上101 68 169 香日德2907 高原 338 3下4中7上9上97 71 168 注:摘自《青海高原春小麦气候生态研究》,崔连生,楼学道,唐千红,张恒云,青海罐区春小麦丰产栽培模式[M]:69-89. 1.适宜播种期:由东向西、由河谷到山地逐渐推迟,其推迟程度主要受春季气温的制约。播种最早的是黄湟谷地的循化、民和川水地区,为2月上、中旬;最迟的是门源地区,为4月上旬。在高原地区,春小麦一般以表土化冻5cm左右播种为宜,最好掌握在夜冻昼消时期的中午前后抢时播种为好。据观测,0--5cm土壤稳定解冻日期与地温稳定≧0℃日期基本一致。 2.生育期,一般海拔每升高100米,生育期延长约2天。

青海省春小麦生育期的降水量(mm) 地区数值项目年降水量生育期降水出苗至拔节拔节至抽穗抽穗至成熟降水量占年降水量% 诺木洪38.9 25 64 3.4 6.6 15.0 香日德163.0 122.4 75 32.9 22.7 66.8 循化264.4 109.6 41 22.3 26.0 61.3 贵德254.2 132.6 52 22.9 31.9 77.8 同仁425.7 248.0 58 唐乃亥340.5 262.6 77 门源509.3 371.6 73 湟源404.4 289.2 72 79.9 43.6 165.7 西宁366.7 198.2 54 47.4 32.7 118.1 乐都334.3 164.6 49 27.5 38.7 98.4 注:生育期降水为出苗至成熟期的降水。资料年代1951-1980年。