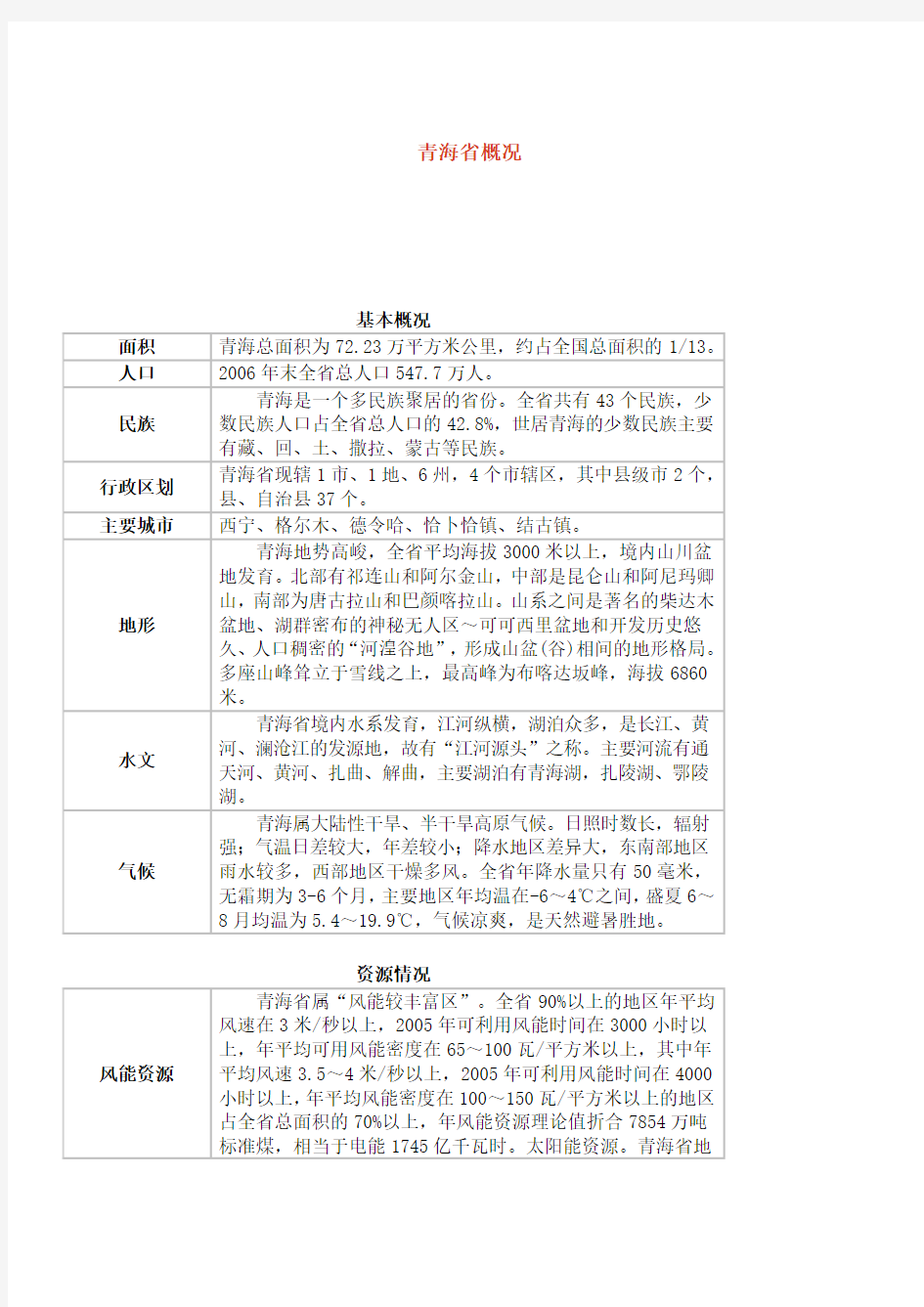

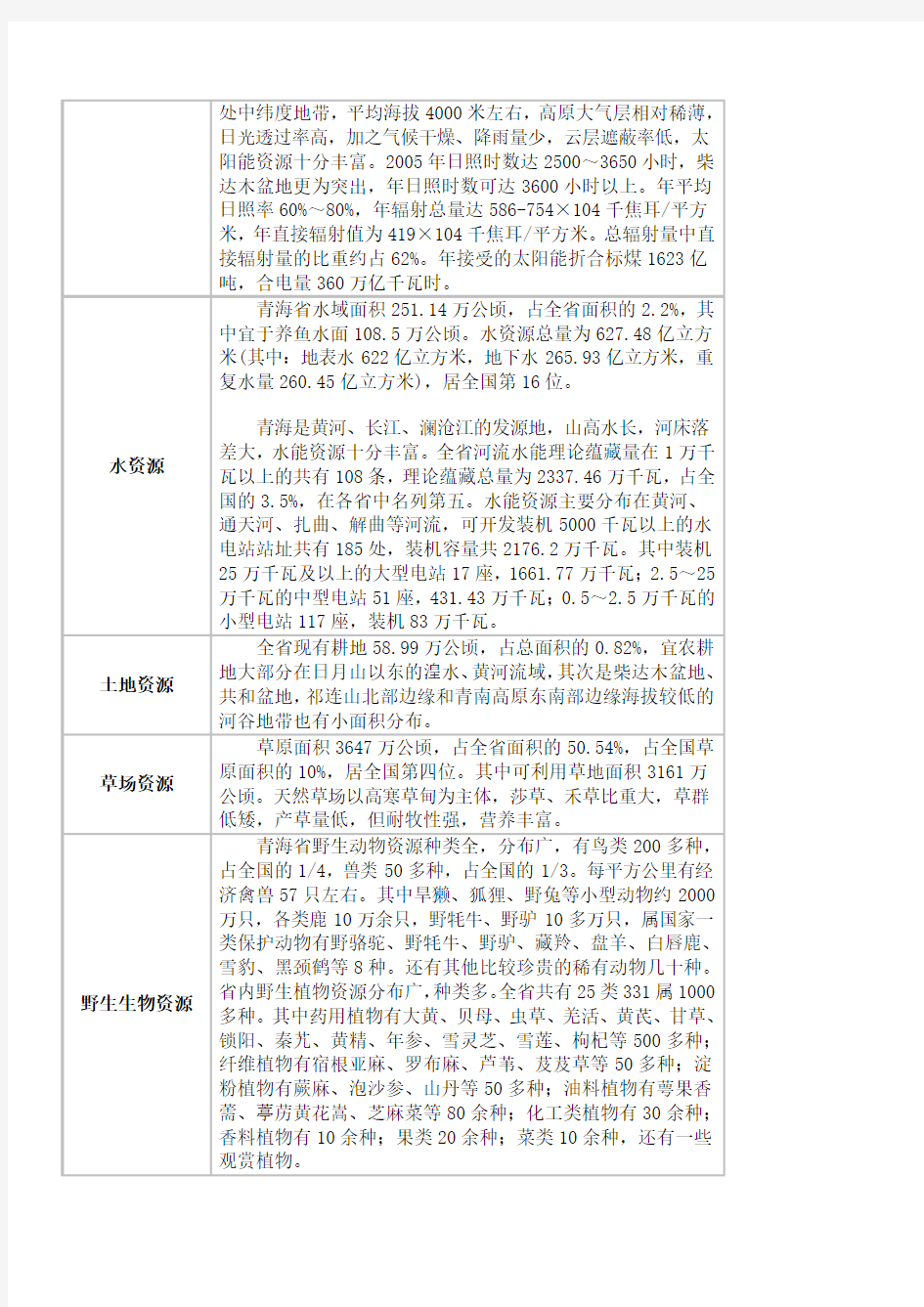

青海省概况基本概况

甘肃省省情概况 地理: 甘肃地处黄河上游,位于我国的地理中心,介于北纬32 度31 分-42 度57 分、东经92 度13 分-108 度46 分之间。东接陕西,东北与宁夏毗邻,南邻四川,西连青海、新疆,北靠内蒙,并与蒙古人民共和国接壤,总面积45.4 万平方公里。全省设14 个地、市、州,87 个县(市、区),省会兰州。 甘肃地貌复杂多样,ft地、高原、平川、河谷、沙漠、戈壁,类型齐全,交错分布,地势自西南向东北倾斜。地形呈狭长状,ft地和高原占全省土地总面积的百分之七十以上,西北部的大片戈壁和沙漠,约占14.99%。复杂的地貌形态可分为各具特色的六大地形区域:陇南ft地、陇中黄土高原、甘南高原、河西走廊、祁连ft地、北ftft地。 甘肃是个多ft的省份,地形以ft地、高原为主。主要ft脉有祁连ft、陇ft(即六盘ft、岷ft、阿尔金ft、马鬃ft、龙首ft、西倾ft、子午岭等)。省内的森林资源多集中在这些ft 区,大多数河流都从这些ft脉发源。 气候: 甘肃省地处黄土、青藏和蒙古三大高原交汇地带。境内地形复杂,ft脉纵横交错,海拔相差悬殊,高ft、盆地、平川、沙漠和戈壁等兼而有之,是ft地型高原地貌。从东南到西北包括了北亚热带湿润区到高寒区、干旱区的各种气候类型。 甘肃省气候干燥,气温日较差大,光照充足,太阳辐射强。年平均气温在0~14℃之间,由东南向西北降低;河西走廊年平均气温为4~9℃,祁连ft区0~6℃,陇中和陇东分别为5~9℃和7~10℃,甘南1~7℃,陇南9~15℃。年均降水量300 毫米左右,降水各地差异很大,在42~760 毫米之间,自东南向西北减少,降水各季分配不匀,主要集中在6~9 月。甘肃省光照充足,光能资源丰富,年日照时数为1700~3300h,自东南向西北增多。河西走廊年日照时数为2800~3300h,是日照最多的地区;陇南为1800~2300h, 是日照最少的地区;陇中、陇东和甘南为2100~2700h。 甘肃省气象灾害的种类繁多,灾情也比较严重。主要的气象灾害有干旱、大风沙尘暴、暴雨、冰雹、霜冻和干热风等。干旱是甘肃省最主要的气象灾害,干旱出现频率高,给工农业生产和国民经济带来很大影响;按出现时间划分,影响甘肃省的干旱有春旱、春末夏初旱、伏旱和秋旱。大风和沙尘暴灾害也较重,大风日数每年有3~69 天,沙尘暴日数为1~37 天,大风和沙尘暴主要危害河西和陇中、陇东北部。此外,暴雨、冰雹、霜冻和干热风也是不可忽视的气象灾害,各地每年均有发生。 虽然甘肃省气候干燥,气象灾害危害重,但干旱气候区丰富的光能、热量、风力资源、大气成分资源等气候资源,是可再生利用的。可以根据甘肃省气候资源的分布状况,开展气候资源的分区规划,并根据各区的气候特点,开发利用气候资源,为甘肃的经济建设、社会发展做出贡献。 人口: 甘肃自古以来就是个多民族的聚居区,全省总人口为2603.34 万人,少数民族中,世居本省、人口在千人以上的有回、藏、东乡、裕固、保安、蒙古、撒拉、哈萨克、满等10 个少数民族。此外,还有30 个少数民族。东乡、裕固、保安为甘肃省特有的少数民族。 甘肃省地理地貌 甘肃省位于祖国地理中心,地处黄河上游,地域辽阔。介于北纬32°11′~42° 57′、东经92°13′~108°46′之间。东接陕西,东北与宁夏毗邻,南邻四川,西连青

青海省旅游业分析青海省旅游业发展的现状及不足之处 青海省旅游业发展现状 一、浅析青海省旅游业发展现状及存在的问题 (一)青海旅游业发展的现状。 青海省地处青藏高原东北端,面积72万平方公里。与其他中西部省区相比较,青海省既是一个特色突出、潜在优势深厚、尚不为人知的旅游资源大省,也是旅游资源开发小省和旅游经济弱省。总体来说青海省旅游业现状可以概括为:“一流资源,二流知名度,三流开发,四流交通,五流经营。” 进入二十一世纪以来,青海旅游业在省委、省政府的高度重视和大力支持下,各级旅游部门紧紧抓住西部大开发的历史机遇,进一步加大旅游开发的力度,开展形式多样的宣传活动,全方位、多形式宣传青海,如推出系列特色旅游新项目和旅游专线,开展节假日旅游活动,同时不断提高旅游综合质量,使青海省的旅游事业呈现较快发展的势头。2002年,青海省旅游业接待的人数和旅游创汇收入均创历史最好水平,使其成为青海省经济发展的一个新亮点。近几年伴随着青海省社会经济的全面发展,青海旅游业也呈现出良好的态势。 1.旅游客源逐步扩大,创汇不断增加。2002年,青海省共接待海内外游客42 2.35万人次,创汇990万美元,旅游收入达15亿元人民币,同比增长1 3.2%。 2.人文景观、自然景观及民族风情旅游日趋升温。以青海湖、鸟岛、孟达天池、南山、互助北山、坎布拉国家森林公园、可可西里、

阿尼玛卿雪山等为代表的自然景观旅游人数越来越多。与此同时,以丰富多彩的民族风情和塔尔寺、瞿坛寺、清真寺等宗教圣地为代表的人文景观也日趋升温。 3.旅游业的产业带动和社会效益已在显现。2002年青海旅游业为社会提供直接就业岗位5000余个。目前,全省直接旅游从业人员达1.9万人,间接从业人员近7万人。旅游业的发展带动了相关产业和地方经济的发展,加快了城乡经济结构调整的步伐,扩大了社会就业,增加了城镇居民和农牧民群众收入。 4.旅游业引入市场机制,全力推进投资结构调整,一大批非公有制旅游企业蓬勃发展。目前,全省101家旅行社中,52%为股份制和民营企业;39家星级宾馆中股份制和民营企业占了38%。 (二)青海省旅游业存在的主要问题。 目前,青海省旅游业虽然呈现良好发展势头,但同国内发达省市相比,旅游业发展相对滞后,各项旅游指标在国内仍处在落后位置。突出表现在以下三个方面: 1.思想观念相对滞后。青海旅游业观念陈旧的原因在于,青海的经济发展落后,国有经济改革进程普遍慢于东部其他省份,国有经济比重高于全国平均水平,很多人仍然抱着“靠国家吃饭”的老观念、老思想。要实现青海省旅游业的快速发展必然要求观念和思想的大解放,摈弃传统的思维模式,突破传统的观念障碍。 2.基础设施建设相对薄弱。良好的旅游基础设施是旅游产业发展的物质基础,因为旅游景观的吸引力不仅来自于其本身的旅游美学价

青海省省情介绍 一、概况 青海位于青藏高原东北部,因境内有全国最大的内陆咸水湖——青海湖而得名,简称“青”。青海五分之四以上的地区为高原,平均海拔3000米以上,属典型的高原大陆性气候,太阳辐射强,光照时间长,地区间差异大,垂直变化明显。 青海彼岸翻译工作室(Qinghai Beyond Translation Studio)mikevan@https://www.doczj.com/doc/c015357077.html, Brief Introduction of Qinghai 1. Summery: Qinghai Province is located in the northwest of Qinghai-Tibet Plateau and Qinghai is named after Qinghai Lake, the largest inland salt lake in China (Short for Qing). The four fifths of area in Qinghai is plateau with its average altitude over 3,000 m above sea level so that Qinghai has its typical plateau continental climate with its strong solar radiation, longer sunshine hours, great regional differences and striking vertical changes. 基本特点:一是地广人稀。青海东西长约1200公里,在东经89°35'——103°04'之间;南北宽约800公里,在北纬31°39'——39°19'之间,面积72.23万平方公里,占全国总面积的7.51%,仅次于新疆、西藏、内蒙古,居全国第四位。到2007年底,全省总人口551.6万人。二是多民族聚居。共有53个少数民族,世居少数民族主要有藏族、回族、土族、撒拉族和蒙古族,其中土族和撒拉族为青海所独有,少数民族占总人口的46%。全省现有6个民族自治州、7个民族自治县,实行民族自治的地区占总面积的98%。三是资源丰富。共发现各种矿产127种,其中54种储量居全国前10位,9种居全国首位。特别是黄河上游的水电资源,柴达木盆地的盐湖资源、石油天然气资源,以及分布在全省各地的有色金属资源、非金属矿产资源极为丰富,开发前景广阔。此外,具有高原特色的农牧业资源、野生动植物资源和旅游资源也很丰富。四是生态地位重要。青海是长江、黄河、澜沧江的发源地,素有“中华水塔”之称,是我国重要的生态功能区。 Basic Features: 1.1 Vast area and sparse population: Qinghai lies between 89°35' and 103°04'

青海省位于中国的西部,青藏高原东北部,与中国的新疆、四川、甘肃、西藏4省区相邻。地理坐标为东经89°35ˊ~103°04ˊ,北纬31°39ˊ~39°19ˊ。全省东西长约1,200公里,南北宽约800公里,面积72.23万平方公里。其中,可利用的草地3,160万公顷,耕地58.99万公顷,森林25万公顷,其余为高山、湖泊、江河、戈壁、冰川等。面积仅次于新疆、西藏、内蒙古自治区,居全国第4位。 青海省是青藏高原的一部分,在欧亚大陆腹地,全省平均海拔在3,000米以上,最高海拔6,860米,最低海拔1,600米。境内地形复杂多样,既有巍峨高耸的大山,也有大小不一的盆地,既有起伏不平的高原丘陵,也有坦荡肥沃的草原。昆仑山、祁连山、阿尔金山、唐古拉山等山脉绵延境内。高山终年积雪,夏季冰雪融化,成为许多著名河流的河源。长江、黄河、澜沧江都发源于青海,故有“江河源”之称。境内有全国最大的内陆咸水湖——青海湖,青海省因此而得名。西北部的柴达木(蒙古语为盐泽之意)盆地是中国最高的内陆大盆地,这里自然资源十分丰富,人称“聚宝盆”。青海省远离海洋,深居内陆,加之地势高耸,是典型的高原大陆性气侯。其气侯特征是:日照时数长,辐射强;冬季漫长、夏季凉爽;气温日差较大,年差较小;降水地区差异大,东部地区雨水较多,西部地区干燥多风、缺氧、寒冷,形成了特殊的气侯条件。 境内的山脉,西部极为高峻,向东倾斜降低,主要有东西向和南北向两组,构成了青海地貌的骨架。地形可分为祁连山、柴达木盆地和青南高原三区。 耕地资源的开发利用 青海耕地很少,因此合理开发利用耕地资源,不断提高耕地的生产率和开发后备耕地资源,意义十分重要。根据青海耕地实际和发展高产、优质、高效农业的指导思想,青海开发利用耕地资源的主要途径是: (1)大力改造中低产田。当前和今后一段时期,将把重点放在中低产田改造上。主要是兴修水利,整治退化耕地和平整土地。通过兴修水利工程,使一部分旱地变为水浇地;维修老化失修的水利工程,改善灌溉条件,改造整治退化的耕地,包括治理改良次生盐渍化和沙漠化耕地。坡地改梯田防止水土流失,提高生产水平。从地区来看,东部河湟地区的重点是旱地变水地,扩大灌溉面积;柴达木盆地的重点是治理土壤次生盐渍化;东部河湟地区水土流失十分严重,将重点抓好坡地改梯田建设。 (2)有计划地适度开发宜农荒地。随着经济发展和人口增加,需要有计划地适度开发直农荒地、逐步扩大耕地面积。近期开发的重点在东部河湟地区和共和盆地,其次是柴达木盆地。为了提高经济效益,将实行综合开发,山水林田路综合治理,农林牧副渔全面发展。 (3)调整耕地利用结构。根据目前耕地利用情况,存在的主要问题是经济作物、防护林和饲草饲料作物用地偏少,不能达到农林牧结合的目的。适当减少耕地中农用地比例,扩大林(含经济林木)、牧用地的比例,经济效益可提高。在种植业内部各类农作物的用地,将合理确定粮食作物与经济作物和高效作物的

青海省旅游业竞争力的经济学分析 青海是具有世界级高原特色的旅游资源大省和富省,是中国旅游业发展向西部转移的一个重要后备资源基地和新的增长极;但青海同时也是旅游资源开发小省和旅游经济弱省,资源优势远未转化为经济优势,竞争力在全国处于后进状态青海旅游业发展现状可以概括为:一流资源二流知名度三流开发四流交通五流经营旅游业要成为青海第三产业发展的龙头就必须提高竞争力目前研究青海旅游业竞争力的科研成果很少,仅有几篇豆腐块式的论文,系统性和理论性都不够强本文以波特钻石模型为工具,从六个要素方面,对青海旅游业竞争力的现状作出了全面剖析。 一、波特产业竞争力钻石模型简介 在产业竞争力研究领域,最有代表性最具权威的经典分析模型是美国著名学者迈克尔波特的钻石模型,它为国家F或地区.竞争力研究提供了一个经济分析范式该模型认为一国(或地区)特定产业是否具有竞争力取决于该国(或该地区)国内(区内)六大因素的互动和组合作用过程这六大因素即生产要素条件需求条件公司战略及同业竞争相关及辅助产业状况发展机遇与政府行为等,其中前四大因素是产业竞争力的决定要素,组成钻石的主体,它们与两个辅助因素:发展机遇与政府行为,共同构成了钻石模型(如图[所示)六大因素相互依赖相互作用,构成一个动态的竞争系统和综合体系波特的钻石模型理论以产业为基础,最初用于国家竞争力的分析,后来扩展应用于地区竞争力的分析解释和政策建议中 二、青海省旅游业竞争力的钻石模型六要素分析 (一)生产要素条件分析 生产要素条件主要是指资源环境等,可从优势与劣势两方面分析 1、优势分析 无论从总量丰度,还是从可持续利用等方面来看,青海旅游资源在世界上都具有明显的比较优势,都堪称中国之最乃至世界之最,是旅游者所憧憬的旅游胜地,如青海湖塔尔寺古丝绸之路和唐蕃古道坎布拉风景区可可西里动物保护区等景点,都可以作为中国旅游业不断升温的引爆旅游工程。

湖北省黄冈市概况 黄冈地处湖北省东部、大别山南麓、长江中游北岸,京九铁路中段。现辖七县(红安、罗田、英山、浠水、蕲春、黄梅、团风)、二市(武穴、麻城),黄州区、龙感湖管理区和黄冈经济开发区,版图面积1.74万平方公里,截至到2018年年末,黄冈市户籍总人口740.64万人。 历史文化源远流长。黄冈有2000多年的建置历史,孕育了中国佛教禅宗四祖道信、五祖弘忍、六祖慧能,宋代活字印刷术发明人毕升,明代医圣李时珍,现代地质科学巨人李四光,爱国诗人学者闻一多,国学大师黄侃,哲学家熊十力,文学评论家胡风,《资本论》中译者王亚南,等等一大批科学文化巨匠,为中华民族乃至世界历史发展作出了重要贡献。 革命传统光辉灿烂。黄冈是中共早期建党活动的重要驻地和鄂豫皖革命根据地的中心,组建了红十五军、红四方面军、红二十五军、红二十八军等革命武装力量,发生了“黄麻起义”、新四军中原突围、刘邓大军千里跃进大别山等重大革命史事件。为缔造共和国,先后有44万黄冈儿女英勇捐躯,其中5.3万人被追认为革命烈士。在这片英雄的土地上,诞生了董必武、陈潭秋、包惠僧三名中共一大代表,董必武、

李先念两位国家主席,林彪、王树声、韩先楚、陈再道、陈锡联、秦基伟等200多名开国将帅,铸就了“紧跟党走、不屈不挠、艰苦奋斗、无私奉献”的老区精神。 区位交通得天独厚。黄冈位于楚头吴尾和鄂豫皖赣四省交界,与省会武汉山水相连,是武汉城市圈的重要组成部分。境内依傍一条黄金水道(长江),紧邻两座机场(武汉天河机场、九江机场),贯通六条铁路(京九铁路、合九铁路、沪汉蓉快速铁路、武麻铁路、新港江北铁路、武汉城际铁路),飞架六座长江大桥(鄂黄大桥、黄石大桥、九江大桥、鄂东大桥、黄冈长江大桥、九江二桥),纵横八条高速公路(沪渝高速、福银高速、大广高速、武英高速、武麻高速、麻竹高速、黄鄂高速、麻阳高速),具有“承东启西、纵贯南北、得中独厚、通江达海”的区位优势。 自然人文交相辉映。黄冈依山带水,风光秀丽。大别山巍峨磅礴、天工巧夺,连绵境内数百里,其主峰天堂寨海拔1729米,集奇、险、幽于一体,堪与泰山、庐山媲美。龙感湖古称雷池,曾与鄱阳湖相连,现有水域面积2500平方公里,是全国重要的湿地保护区。长江流经我市6县(市、区)199公里,长江岸线总长度212.9公里(不含江心洲岸线),长江干支堤防长263.07公里,境内倒、举、巴、浠、蕲、华阳河六水并流,百湖千库星罗棋布。黄冈名贤咸至,胜迹如云。李白、杜牧、王禹偁等历代骚人为此吟咏千古名

青海经济社会发展概况 人口青海人口总量少,是全国人口密度极低的省份之一。2010年第六次全国人口普查结果显示,青海省每平方公里仅为7.9人,人口密度仅相当于全国人口平均密度的5.7%,在全国31个省、自治区、直辖市中,仅高于西藏,位列第30位。但省内地区间人口分布差异很大,呈明显的东稠西疏的特点。西宁市和海东地区土地面积仅占青海省面积的2.89%,却集中了青海省64.1%的人口,平均每平方公里174.75人,比全国人口平均密度高34.75人;6个民族自治州土地面积占青海省面积的97.11%,而人口只占青海省总人口的35.9%,平均每平方公里仅2.91人。 2011年末,青海省常住人口568.17万人。其中:城镇262.62万人,占常住人口的46.2%,乡村305.55万人,占53.8%; 民族青海省是个多民族聚居的省份,青海省有6个民族自治州、7个民族自治县,实行民族自治的地区占青海省总面积98%。居住有汉、藏、回、蒙古、土、撒拉族等全国所有56个民族中的54个。2010年第六次全国人口普查结果显示,青海省少数民族占总人口的46.98%,在全国31个省、自治区、直辖市中,仅低于西藏和新疆,位列第3位,高于广西、宁夏、内蒙古等自治区。2011年末,少数民族人口266.93万人,占常住人口的47.0%。 文化程度第六次全国人口普查结果显示,2010年,青海省6岁及以上常住人口的平均受教育年限为7.63年,比2000年人口普查时

的6.15年增加了1.48年。接受小学及以上文化教育的人口占常住人口的比重由2000年的66.3%上升到2010年的79.7%,提高了13.4个百分点。 综合经济 2011年,青海省实现地区生产总值1634.72亿元,比上年增长13.5%,较全国平均水平高4.3个百分点。其中:第一产业增加值155.44亿元,增长5.0%;第二产业增加值939.10亿元,增长17.3%;第三产业增加值540.18亿元,增长9.7%。三次产业结构由2010年的10.0︰55.1︰34.9调整为2011年的9.5︰57.5︰33.0。 全年青海省财政一般预算收入270.40亿元,比上年增长31.9%。其中,地方一般预算收入151.79亿元,增长37.7%;中央一般预算收入118.60亿元,增长25.2%。全年财政一般预算支出967.42亿元,比上年增长30.1%。其中,教育支出102.89亿元,增长24.9%;文化体育与传媒支出15.00亿元,增长30.3%;医疗卫生支出50.47亿元,增长29.9%;节能保护支出41.84亿元,增长14.8%;农林水事务支出104.91亿元,增长50.8%;交通运输支出148.62亿元,增长2.2倍;住房保障支出112.92亿元,增长84.8%。 农牧业 2011年青海省农作物总播种面积790.05万亩,比上年增长2.01%,其中:粮食作物播种面积419.12万亩,增长1.79%;油料作物播种面积276.32万亩,增长5.23%;蔬菜播种面积63.06万亩,增长4.89%。全年粮食产量103.36万吨,比上年增长1.3%;油料产量36.07万吨,下降2.3%;蔬菜产量143.6万吨,增长6.8%;豆类产量7.27万吨;药材产量2.13万吨;核桃产量43.61万吨。粮

分析青海省旅游业发展的现状及不足之处 一、浅析青海省旅游业发展现状及存在的问题 (一)青海旅游业发展的现状。 青海省地处青藏高原东北端,面积72万平方公里。与其他中西部省区相比较,青海省既是一个特色突出、潜在优势深厚、尚不为人知的旅游资源大省,也是旅游资源开发小省和旅游经济弱省。总体来说青海省旅游业现状可以概括为:“一流资源,二流知名度,三流开发,四流交通,五流经营。” 进入二十一世纪以来,青海旅游业在省委、省政府的高度重视和大力支持下,各级旅游部门紧紧抓住西部大开发的历史机遇,进一步加大旅游开发的力度,开展形式多样的宣传活动,全方位、多形式宣传青海,如推出系列特色旅游新项目和旅游专线,开展节假日旅游活动,同时不断提高旅游综合质量,使青海省的旅游事业呈现较快发展的势头。2002年,青海省旅游业接待的人数和旅游创汇收入均创历史最好水平,使其成为青海省经济发展的一个新亮点。近几年伴随着青海省社会经济的全面发展,青海旅游业也呈现出良好的态势。 1.旅游客源逐步扩大,创汇不断增加。2002年,青海省共接待海内外游客42 2.35万人次,创汇990万美元,旅游收入达15亿元人民币,同比增长1 3.2%。 2.人文景观、自然景观及民族风情旅游日趋升温。以青海湖、鸟岛、孟达天池、南山、互助北山、坎布拉国家森林公园、可可西里、阿尼玛卿雪山等为代表的自然景观旅游人数越来越多。与此同时,以丰富多彩的民族风情和塔尔寺、瞿坛寺、清真寺等宗教圣地为代表的人文景观也日趋升温。 3.旅游业的产业带动和社会效益已在显现。2002年青海旅游业为社会提供直接就业岗位5000余个。目前,全省直接旅游从业人员达1.9万人,间接从业人员近7万人。旅游业的发展带动了相关产业和地方经济的发展,加快了城乡经济结构调整的步伐,扩大了社会就业,增加了城镇居民和农牧民群众收入。 4.旅游业引入市场机制,全力推进投资结构调整,一大批非公有制旅游企业蓬勃发展。目前,全省101家旅行社中,52%为股份制和民营企业;39家星级宾馆中股份制和民营企业占了38%。 (二)青海省旅游业存在的主要问题。 目前,青海省旅游业虽然呈现良好发展势头,但同国内发达省市相比,旅游业发展相对滞后,各项旅游指标在国内仍处在落后位置。突出表现在以下三个方面: 1.思想观念相对滞后。青海旅游业观念陈旧的原因在于,青海的经济发展落后,国有经济改革进程普遍慢于东部其他省份,国有经济比重高于全国平均水平,很多人仍然抱着“靠国家吃饭”的老观念、老思想。要实现青海省旅游业的快速发展必然要求观念和思想的大解放,摈弃传统的思维模式,突破传统的观念障碍。 2.基础设施建设相对薄弱。良好的旅游基础设施是旅游产业发展的物质基础,因为旅游景观的吸引力不仅来自于其本身的旅游美学价值,还来自于其可进入性。进入青海省的直达客运列车太少,京广南线、宝成线、兰新西线等线路目前尚无列车开通。一到客运高峰,客票就十分紧张,许多西行的旅客因换车麻烦,只好放弃到青海游玩的意愿。省内的旅游专线和民航也存在着通达区不多、线路少服务设施陈旧和老化等问题。 3.旅游相关产品结构过于简单。青海省旅游资源具有突出的多元化特点,具有开发多元旅游产品得天独厚的条件,青海有青海湖、日月山、鸟岛、塔尔寺等著名的旅游景区,但青海省对旅游相关产品开发利用非常不足。在东部发达省份,旅游业已形成了观光旅游、度假

加拿大国土面积约997.06万平方公里,仅次于俄罗斯。1994年人口为2914万,相当于我国湖北省人口的一半。人口密度每平方公里不足3人。全国人口分布极不均匀,仅魁北克省和安大略省南部就集中了全国人口的2/5。官方语言是英语和法语,使用者分别占人口的67%和28%。首都渥太华,86万人。 加拿大人均国民生产总值1993年为19970美元,是 西方七大工业化国家之一。制造业和高科技产业都很 发达,资源工业、初级制造业和农业也是经济的重要 支柱。加拿大经济的对外依存度很大。在80年代末至 90年代初期,加拿大经济有过一段明显的衰退,后来 有所回升,但增长仍然比较缓慢,失业率也相当高。 国家货币是加拿大元,1995年与美元的汇率大约是1 加元兑换0.73美元。 加拿大幅员辽阔,但是耕地面积只有4600万公顷左右,不足国土面积的5%,这是因为它处于高纬度,很大一部分地区在北极圈里面,气候寒冷。另外,还有永久性的放牧地约2800万公顷。加拿大西、北、东三面分别靠着太平洋、北冰洋和大西洋,海岸线长达24.38万公里。加拿大的淡水和水利资源都十分丰富,马更些河全长4241公里,是北美洲第二长河;五大湖与美国接壤,河流众多,领土的7.5%由淡水覆盖,占世界淡水水面的15%。加拿大的气候、土壤条件及地理环境差异较大。全国地势呈西高东低状,西部雨量较少而气候较温暖,东部大西洋各省则相反。加拿大的林业资源也居世界前列,森林面积约440万平方公里,覆盖率达到40%以上。 加拿大的农场全部集中在南部,尤其是与美国毗邻的400多公里的狭长地带,位于北纬49-53°之间,类似于我国黑龙江省的北部。加拿大最重要的农业区是通常所说的“大草原地区”,即阿尔伯塔、萨斯喀彻温和曼尼托巴三个省,那里的土壤以肥沃的棕壤和黑土为主,保肥性状良好,是国家的粮仓,不利条件是雨水不够充足。另外一个重要农区是“中部地区”,即安大略和魁北克两省。中部地区是加拿大人口最密集的工业区,农业主要集中在河流盆地,其最南端相当于我国的沈阳市,是国家重要的畜牧业基地,主要种植饲料作物。“大西洋沿岸”各省的农业集中在沿岸地区,它的西部地区多山,农耕作业大部分局限于高其地及盆地,主要有养牛业和饲料作物。“太平洋地区”只有一个省,即不列颠哥伦比亚省,大部分是高山和森林,木材蓄积量占全国的2/5,但耕地只占全省面积的2%,农场集中在温哥华岛上。这个省是全国最大的苹果生产基地,此外,花卉、园艺等产品也较重要。加拿大的“北部地区”位于北纬55°以北,商业性的农场为数不多,但是该地区发展农业有很大的潜力。据估计,这个地区拥有120万公顷可供开垦的耕地及辽阔的放牧地。 一、农业发展的特点 1、农业劳动生产率高居于世界前列加拿大是农业高度发达的国家,也是世界第7大 粮食生产国。在农业生产总值中,种植业产值约占62%,畜牧业占38%。 2. 1993年加拿大的粮食产量为5224万吨。若按人口平均,其粮食产量名列世界第二。1994年加拿大农业劳动力只有39.2万人,占全国劳动力总数的2.7%。90年代初期,每个农业劳动力的生产值高达43000美元。平均来看,一个加拿大的农业劳动力能生产134吨粮食,2.4吨牛肉,3吨多猪肉和近13吨牛奶(表1、2)。 表1 加拿大主农产品的产量和人均占有量 年份1979-1981 1991 1993 人均占有量

析青海省旅游业发展的现状及不足之处 一、浅析青海省旅游业发展现状及存在的题目 (一)青海旅游业发展的现状。 青海省地处青躲高原东北端,面积72万平方公里。与其他中西部省区相比较,青海省既是一个特色突出、潜伏上风深厚、尚不为人知的旅游资源大省,也是旅游资源开发小省和旅游经济弱省。总体来说青海省旅游业现状可以概括为:“一流资源,二流着名度,三流开发,四流交通,五流经营。” 进进二十一世纪以来,青海旅游业在省委、省政府的高度重视和大力支持下,各级旅游部分牢牢捉住西部大开发的历史机遇,进一步加大旅游开发的力度,开展形式多样的宣传活动,全方位、多形式宣传青海,如推出系列特色旅游新项目和旅游专线,开展节假日旅游活动,同时不断进步旅游综合质量,使青海省的旅游事业呈现较快发展的势头。2002年,青海省旅游业接待的人数和旅游创汇收进均创历史最好水平,使其成为青海省经济发展的一个新亮点。近几年伴随着青海省社会经济的全面发展,青海旅游业也呈现出良好的态势。 1.旅游客源逐步扩大,创汇不断增加。2002年,青海省共接待国内外游客42 2.35万人次,创汇990万美元,旅游收进达15亿元人民币,同比增长1 3.2%。 2.人文景观、自然景观及民族风情旅游日趋升温。以青海湖、鸟岛、孟达天池、南山、互助北山、坎布拉国家森林公园、可可西里、阿尼玛卿雪山等为代表的自然景观旅游人数越来越多。与此同时,以丰富多彩的民族风情和塔尔寺、瞿坛寺、清真寺等宗教圣地为代表的人文景观也日趋升温。 3.旅游业的产业带动和社会效益已在显现。2002年轻海旅游业为社会提供直接就业岗位5000余个。目前,全省直接旅游从业职员达1.9万人,间接从业职员近7万人。旅游业的发展带动了相关产业和地方经济的发展,加快了城乡经济结构调整的步伐,扩大了社会就业,增加了城镇居民和农牧民群众收进。 4.旅游业引进市场机制,全力推进投资结构调整,一大批非公有制旅游企业蓬勃发展。目前,全省101家旅行社中,52%为股份制和民营企业;39家星级宾馆中股份制和民营企业占了38%。 (二)青海省旅游业存在的主要题目。 目前,青海省旅游业固然呈现良好发展势头,但同国内发达省市相比,旅游业发展相对滞后,各项旅游指标在国内仍处在落后位置。突出表现在以下三个方面: 1.思想观念相对滞后。青海旅游业观念陈旧的原因在于,青海的经济发展落后,国有经济改革进程普遍慢于东部其他省份,国有经济比重高于全国均匀水平,很多人仍然抱着“靠国家吃饭”的老观念、老思想。要实现青海省旅游业的快速发展必然要求观念和思想的大解放,摈弃传统的思维模式,突破传统的观念障碍。 2.基础设施建设相对薄弱。良好的旅游基础设施是旅游产业发展的物质基础,由于旅游景观的吸引力不仅来自于其本身的旅游美学价值,还来自于其可进进性。进进青海省的直达客运列车太少,京广南线、宝成线、兰新西线等线路目前尚无列车开通。一到客运高峰,客票就十分紧张,很多西行的旅客因换车麻烦,只好放弃到青海游玩的意愿。省内的旅游专线和民航也存在着通达区未几、线路少服务设施陈旧和老化等题目。 3.旅游相关产品结构过于简单。青海省旅游资源具有突出的多元化特点,具有开发多元旅游产品得天独厚的条件,青海有青海湖、日月山、鸟岛、塔尔寺等著名的旅游景区,但青海省对旅游相关产品开发利用非常不足。在东部发达省份,旅游业已形成了观光旅游、度假旅游产品和特种旅游产品并存的多元化产品供给结构,而青海旅游的产品仍以观光旅游产品为主。 综上所述,青海省旅游产业要实现快速发展必须克服上述3个主要题目,克服这些题目,并非一挥而就。因此,一方面,我们必须防止在发展规划中对旅游产业发展的速度、规模及作用的过高预期,避免由于盲目地“上项目”、“辅摊子”而造成的资源浪费,另一方面,应充分熟悉到旅游产业对青海省社会经济发展的推动作用,充分熟悉旅游业发展在青海省的重要地位,克服障碍因素,积极促进西部地区社会经济的

湖北恩施市概况 恩施市位于湖北省西南腹地,是恩施土家族苗族自治州首府所在地。全市国土面积3972平方公里,总人口79万人(2007年末)。境内资源丰富,环境优美,文化厚重,有“中国硒都”、“鄂西林海”、“华中药库”、“烟草王国”、“天然氧吧”等美誉。近年来,恩施市充分利用自然生态、民族文化、旅游资源等优势,深入贯彻落实科学发展观,抢抓西部大开发良好机遇,紧紧围绕“一二三四五”工作思路和“四三二”工作重心,以恩施大峡谷、恩施女儿会、恩施玉露茶“三张名片”为抓手,致力打好生态牌、文化牌、旅游牌,实现了全市经济社会又好又快发展,先后被评为中国魅力城市200强、全国最具投资潜力中小城市50强、湖北省园林城市和中国优秀旅游城市,先后荣获“全国双拥模范城”、“全国科技进步先进县(市)”、“全国科普示范县(市)”、“全国民族团结进步先进集体”、“全国平安建设先进县(市)”、“全省农村党的建设先进县(市)”等荣誉。 近年来,恩施市立足生态资源优势,积极转变发展方式,提出并规划了打造“仙居恩施”的发展蓝图,即结合产业发展打造“三张名片”,结合新农村建设和旅游发展建设“八大生态走廊”,让市民像神仙一样生活居住,让客人体验神仙般的恩施生活,实现农民生活城镇化、市民生活乡村化。“仙居恩施”的提出是全市上下转变经济发展方式、统筹城乡发展的要求,是指导恩施市今后一段时期发展的战略思想,具有划时代意义。主要目标是要通过几年的努力,建成八大生态走廊:即恩施大峡谷黄鹤楼生态走廊;“恩施玉露”生态走廊;“清江源”现代

烟草农业生态走廊;梭布垭石林生态走廊;“318”国道生态走廊;“清江画廊”生态走廊;莲花池生态走廊;“小溪”生态走廊。八条生态走廊依托良好的自然生态优势,突出特色民居改造、产业发展、生态公路建设等重点,将新农村建设与乡村休闲旅游有机结合,将重点景区与乡村生态旅游有效融合,成为新农村建设新标向。打造“仙居恩施”,建设“八大生态走廊”,将民族特色、地域特色、产业特色、生态特色融入一体,实现了新农村建设理念由基础建设到生态建设的升华,示范由点到线再到面的扩张,使“恩施模式”新农村建设的内涵更加丰富和完善。 地理位置 位于中国湖北省西南部,清江上游,西北邻重庆市。汉巫县地,三国时吴置沙渠县,元为施州,明洪武十四年(1381)置施州卫,清雍正六年(1728)改卫置恩施县,1982年划县城关镇及近郊置恩施市,1983年恩施县并入,恩施市境内为鄂西南山地。主要有煤、铁、硫、水晶石等矿产,农业主产有玉米、水稻、红薯、小麦等,经济作物以桐、茶、漆、麻著名,恩施黑猪为优良品种。珍贵树种有穗花杉、珙桐、水杉等,产党参、当归、天麻等100多种药材。有机械、采煤、电力等工业。土特产品有玉露茶、板桥党参、石窑当归、紫油厚朴、香菌、中华猕猴桃等,是历史古城,抗日战争时期湖北省政府曾迁此,名胜古迹有连珠塔、文昌祠、柳州城遗址等。 道地药材 恩施市居“华中药库”的中心,属湖北省乃至全国中药材主产区之

青海旅游业发展的现状 趋势及对策 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

青海旅游业发展的现状、趋势及对策 甘肃民族师范学院尚珑杰 摘要:青海省地处青藏高原,经济发展相对滞后于东部地区,但其自身独特而丰富的各类资源和西部大开发的历史契机为青海省旅游业的发展创造了良好的条件。本文分析了青海省旅游业发展的现状及不足之处,提出应采取一系列行之有效的举措,探索出一条适合本地区旅游业发展的崭新道路。 关键词:青海旅游现状问题对策 一、浅析青海省旅游业发展现状及存在的问题 (一)青海旅游业发展的现状。 青海省地处青藏高原东北端,面积72万平方公里。与其他中西部省区相比较,青海省既是一个特色突出、潜在优势深厚、尚不为人知的旅游资源大省,也是旅游资源开发小省和旅游经济弱省。总体来说青海省旅游业现状可以概括为:“一流资源,二流知名度,三流开发,四流交通,五流经营。” 进入二十一世纪以来,青海旅游业在省委、省政府的高度重视和大力支持下,各级旅游部门紧紧抓住西部大开发的历史机遇,进一步加大旅游开发的力度,开展形式多样的宣传活动,全方位、多形式宣传青海,如推出系列特色旅游新项目和旅游专线,开展节假日旅游活动,同时不断提高旅游综合质量,使青海省的旅游事业呈现较快发展的势头。2002年,青海省旅游业接待的人数和旅游创汇收入均创历史最好水平,使其成为青海省经济发展的一个新亮点。近几年伴随着青海省社会经济的全面发展,青海旅游业也呈现出良好的态势。 1、旅游客源逐步扩大,创汇不断增加。2002年,青海省共接待海内外游客万人次,创汇990万美元,旅游收入达15亿元人民币,同比增长%。 2、人文景观、自然景观及民族风情旅游日趋升温。以青海湖、鸟岛、孟达天池、南山、互助北山、坎布拉国家森林公园、可可西里、阿尼玛卿雪山等为代表的自然景观旅游人数越来越多。与此同时,以丰富多彩的民族风情和塔尔寺、瞿坛寺、清真寺等宗教圣地为代表的人文景观也日趋升温。 3、旅游业的产业带动和社会效益已在显现。2002年青海旅游业为社会提供直接就业岗位5000余个。目前,全省直接旅游从业人员达万人,间接从业人员近7万人。旅游业的发展带动了相关产业和地方经济的发展,加快了城乡经济结构调整的步伐,扩大了社会就业,增加了城镇居民和农牧民群众收入。 4、旅游业引入市场机制,全力推进投资结构调整,一大批非公有制旅游企业蓬勃发展。目前,全省101家旅行社中,52%为股份制和民营企业;39家星级宾馆中股份制和民营企业占了38%。 (二)青海省旅游业存在的主要问题。 目前,青海省旅游业虽然呈现良好发展势头,但同国内发达省市相比,旅游业发展相对滞后,各项旅游指标在国内仍处在落后位置。突出表现在以下三个方面: 1、思想观念相对滞后。青海旅游业观念陈旧的原因在于,青海的经济发展落后,国有经济改革进程普遍慢于东部其他省份,国有经济比重高于全国平均水平,很多人仍然抱着“靠国家吃饭”的老观念、老思想。要实现青海省旅游

湖北省经济社会发展状况

经济 国民经济发展 湖北是经济强省,2012年GDP达22250.16亿元,增速达11.3%,快于全国平均水平3.5个百分点,居全国第九位;人均GDP38878元人民币,折合6158美元,居中国中部省份第一位。 湖北消费水平较高,2012年实现社会消费品零售总额9196.80亿元,比上年增长16.0%,居全国第六位。城镇实现零售额7795.57亿元,增长16.8%;乡村实现零售额1401.24亿元,增长11.7%。全省城镇居民收入22903.85元,扣除价格因素实际增长10.3%。全省企业在岗职工工资达到37672元,年均增长18.9%。2012年全省累计完成全社会固定资产投资16504.17亿元,比上年增长27.6%。产业结构稳步升级,第一、二、三产业分别完成增加值2848.77亿元、11190.45亿元和8210.94亿元,分别增长4.7%、13.2%和10.8%。三大产业结构为12.8:50.3:36.9。 截至2012年12月,湖北省有11个国家级开发区分别是:武汉东湖新技术产业开发区(1991年,东湖高新被国务院批准为首批国家级高新技术产业开发区,即光谷,含东湖综合保税区,)、武汉经济技术开发区(1993年4月经国务院批准设立武汉经济技术开发区,2000年4月在开发区内设出口加工区。含武汉出口加工区)、武汉临空港经济技术开发区(含东西湖保税物流中心)、襄阳高新技术产业开发区、襄阳经济技术开发区、黄石经济技术开发区、宜昌高新技术产业开发区、荆州经济技术开发区、葛店经济技术开发区、孝感高新技术产业开发区、十堰经济技术开发区。 农业 2012年全省农林牧渔业增加值达到2848.77亿元,按可比价格计算,比上年增长4.7%。粮食种植面积418.01万公顷,比上年增加5.8万公顷;棉花种植面积47.29万公顷,减少1.58万公顷;油料种植面积145.73万公顷,增加2.77万公顷。粮食总产量2441.81万吨,比上年增产53.28万吨,增长2.2%;棉花总产量53.15万吨,增产0.57万吨,增1.1%;油料产量319.66万吨,增产14.95万吨,增长4.9%。 第二产业 工业生产保持稳定增长。2012年年末,全省规模以上工业企业数达到11230家,比上年净增1312家,增长13.2%。完成工业增加值9552.35亿元,比上年增长14.6%。 工业产品结构改善,高新技术制造业增长较快,全年完成增加值2702.10亿元,比上年增长19.0%,占规模以上工业增加值的比重达28.3%。工业产销衔接较好,经济效益继续提高。全年全省工业完成销售产值31012.94亿元,比上年增长18.2%,钢铁、汽车、石化、电力、食品、电子信息、纺织、装备制造、建材等重点行业实现销售产值超千亿元。工业产品销售率为97.3%。全年全省工业企业实现利润1602.90亿元,增长10.6%;其中国有控股工业实现利润576.90亿元,下降1.0%。建筑业发展步伐加快。全年全省资质以内建筑企业2774家,完成施工产值6865.67亿元,比上年增长22.9%;实现利润291.18亿元,增长25.8%;

美丽的青海,可爱的家乡 ——青海省总体概况 青海省位于祖国西部,雄踞世界屋脊青藏高原的东北部,位于“地球第三极”,在“世界屋脊”青藏高原的东部,在这片72万平方公里的辽阔地带,有举世闻名的长江、黄河、澜沧江的发源地,素有“中华水塔”、“江河源头”的美誉,有“万山之祖”的昆仑山,与有千里蜿蜒祁连山,天然屏障阿尔金山、飞雪弥漫唐古拉山,嵯峨峻峭的巴颜喀拉山,雄峙独耸的日月山,云缠雾绕的阿尼玛沁山等群山,共同构筑了青海高原的奇莽和挺拔。在群山环抱中,孕育出纵横交织的湖泊水系,400多个湖泊千姿百态,200多条江河源远流长,4256平方公里的青海湖,水天一色,万鸟竞翔,令人为之神往。因境内有国内最大的内陆咸水湖——青海湖而得名,简称“青”。 全省总计2个地级市6个自治州6个市辖区 3个县级市27个县 7个自治县3个县级行委。省会为西宁市。有藏、回、蒙古、撒拉等43个少数民族。2016年末全省常住人口593.46万人。 青海高原面积240万平方公里。全省地势总体呈西高东低,南北高中部低的态势,西部海拔高峻,向东倾斜,呈梯型下降,东部地区为青藏高原向黄土高原过渡地带,地形复杂,地貌多样。各大山脉构成全省地貌的基本骨架。海拔大多在3500米以上,包括西藏和青海的全部、四川西部、新疆南部及甘肃、云南的一部分。高原周围大山环绕,南有喜玛拉雅山,北有阿尔金山、昆仑山和祁连山,西为喀喇昆仑山,东为横断山脉。高原内还有唐古拉山、冈底斯山、念青唐古拉山等。这些山脉大多超过5500米,其中喜玛拉雅山有16座山峰超过8000米。高原被山脉分隔成许多盆地、宽谷。湖泊众多,青海湖、纳木错等都是内陆咸水湖,盛产食盐、硼砂、芒硝等。 高原是亚洲许多大河的发源地,如长江、黄河、澜沧江、怒江、雅鲁藏布江等都发源于此,水力资源丰富。由于地势高,大部分地区热量不足,高于4500 米的地方最热月份平均温度不足10℃,没有绝对的无霜期,谷物难以成熟,只宜

青海省研学旅游发展SWOT分析 (一)优势(strength) 1.旅游资源丰富多样 截至目前,全省旅游A级景点多达106处,其中5A级3家;4A级19家,3A级65家,2A级19家。自然与人文旅游资源丰富多样,著名的景区有青海湖景区,金银滩景区、祁连风光旅游区、茶卡盐湖旅游区等,人文旅游资源有藏传佛教塔尔寺景区、互助土族故土园景区、原子城、湟源丹葛尔古城等,独特的地质条件与多样的民族风情为青海省开展研学旅游提供了强大的物质基础。 2.地质旅游资源优势明显 青海省地域辽阔,在漫长的地球演化过程中,在内外力地质共同作用形成、发展并遗留下来类型众多的不可再生的地质资源,青海省凭借丰富的旅游地质资源,现已获批多处地质资源集中分布区开发建设为国家地质公园,知名的有坎布拉国家地质公园、互助北山国家地质公园、贵德国家地质公园、昆仑山国家地质公园等,形成了红色砂砾岩的丹霞地貌、冰蚀地貌景观、高原岩溶景观、古地震鼓包遗迹等地貌景观,除了具有不可估量的科研价值外,还具有开展研学旅游,建设研学旅游教育基地的广阔前景。 (二)劣势(weakness) 1.景区间通达性差 作为研学旅游目的地其集聚性较差,包尤其是潜在的旅游资源,重要景区间的连接道路、景区内的交通体系、景区的道路标示系统等有待进一步加强,与现代“快旅慢游”需求和“井喷式”增长严重不匹配,缺乏全面系统的交通网将研学旅游景区串联起来。旅游各景区发展不平衡,基础设施、服务配套远不能适应人民群众日益增长的多旅游需求。 2.旅游季节差异性明显 旅游季节性是旅游活动的固有特征,青海省旅游季节性明显,由于气候因素旅游旺季集中在夏季,导致旺季游客量多,而到了冬季,气候比较寒冷,草木凋零,研学旅游开展较为困难、使得旅游景点、宾馆饭店、旅行社等资源和设施大量闲置、出租率下降、运营成本上升,旅游企业为争夺客源进而采取降价竞争,导致经济效益低下。 (三)机遇(opportunity) 1.政策支持焕发旅游活力 近年来,一系列决策为全省旅游业提档升级提供了强大的政策支撑。一是《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》以及全国旅游发展“515战略”,将旅游业定位为战略性支柱产业和人民群众满意的现代服务业和实现脱贫的重要产业,破除了旅游发展的认识障碍和制度障碍;二是青海省委、省政府出台了《关于促进旅游业改革发展的实施意见》、《2015年—2020年青海省旅游业行动计划》,将推动县域旅游业发展提向更高层次、更大格局迈进;三是地方政府对各地旅游业的重要战略部署。随着研学旅游的深入开展,其巨大的经济效益、社会效益和生态效益毫无疑问将得到各级政府的高度重视,不断获得政策支持力度,实现研学旅游又好又快发展,引领“旅游+”产业新风向。 2.研学旅游竞争力将持续增强 随着旅游的飞速发展,我省已形成一批骨干旅游企业,将继续提升旅游市场主体的竞争力。旅游发展环境全面改善,形成设施齐全、功能配套、优质高效的