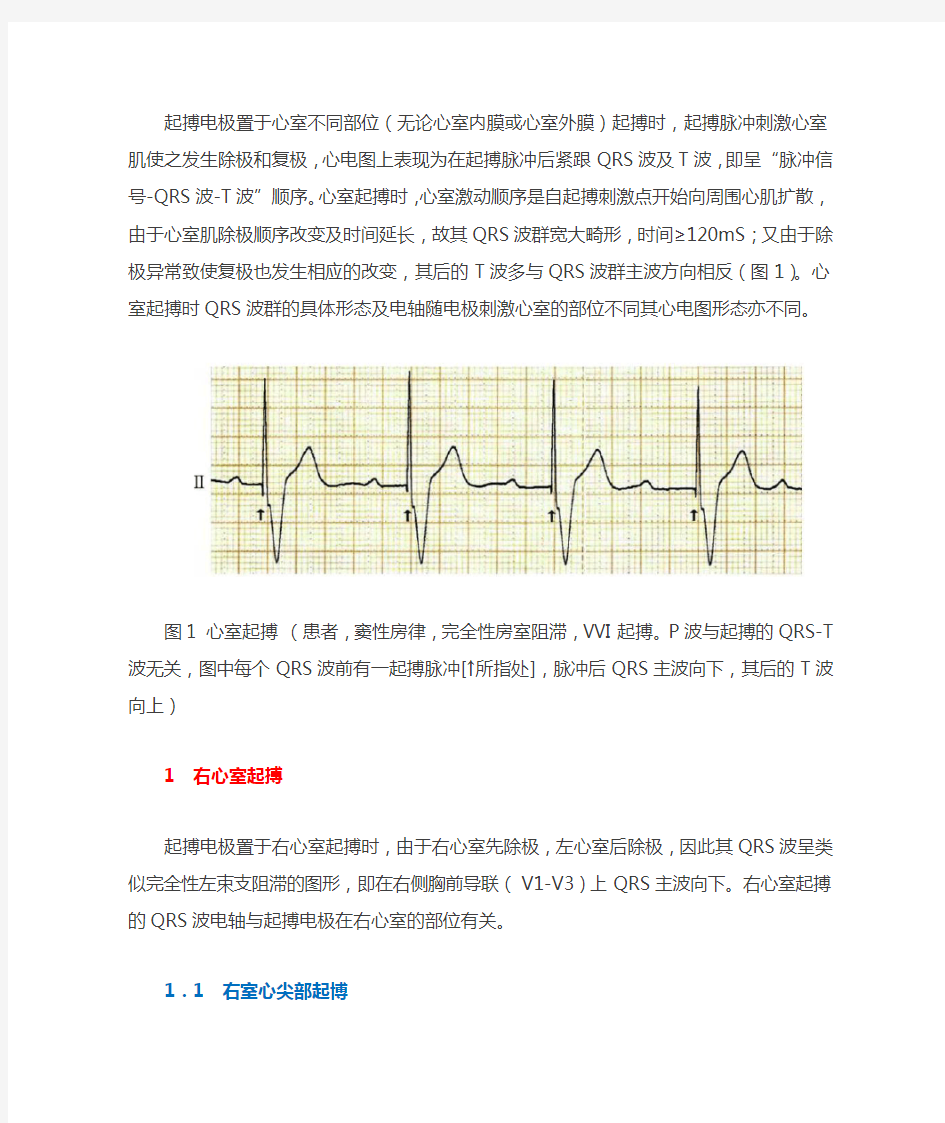

起搏电极置于心室不同部位(无论心室内膜或心室外膜)起搏时,起搏脉冲刺激心室肌使之发生除极和复极,心电图上表现为在起搏脉冲后紧跟QRS波及T波,即呈“脉冲信号-QRS波-T 波”顺序。心室起搏时,心室激动顺序是自起搏刺激点开始向周围心肌扩散,由于心室肌除极顺序改变及时间延长,故其QRS 波群宽大畸形,时间≥120mS;又由于除极异常致使复极也发生相应的改变,其后的T波多与QRS波群主波方向相反(图1)。心室起搏时QRS波群的具体形态及电轴随电极刺激心室的部位不同其心电图形态亦不同。

图1 心室起搏(患者,窦性房律,完全性房室阻滞,VVI

起搏。P波与起搏的QRS-T波无关,图中每个QRS波前有一起搏脉冲[↑所指处],脉冲后QRS主波向下,其后的T波向上)

1右心室起搏

起搏电极置于右心室起搏时,由于右心室先除极,左心室后除极,因此其QRS波呈类似完全性左束支阻滞的图形,即在右侧胸前导联(V1-V3)上QRS主波向下。右心室起搏的QRS波电轴与起搏电极在右心室的部位有关。

1.1右室心尖部起博

心室的除极过程自右室心尖部开始向左后上方进行,心电图表现为完全性左束支阻滞的图形,伴以QRS波电轴显著左偏(-30°~-90°)即“CLBBB+LAD”图形。右室心尖起搏时右侧胸前导联(V1-V3)上QRS主波向下,但左胸前导联(V4~V6)的图形却有两种类型,一种是在V4~V6导联呈宽阔向上的R波或Rs波,即典型左束支阻滞的图形(图2);另一种类型则是以S 波为主或R波与S波相近的图形,即不典型左束支阻滞的图形(图3),其产生机制可能是由于心室除极以向后为主之故。临床上这两种类型均可见到,但以后一种类型更为多见。

图2 右室心尖部起搏(V1-3导联呈rS型,V4-V6导联呈Rs及R型,类似完全左束支阻滞的图形。I导联呈R型,III导联呈rS型,提示额面电轴左偏)

图3 右室心尖部起搏(V1、V2导联呈QS型,V3-6导联均呈rS型,为不典型完全左束支阻滞的图形。I导联呈R型,III导联呈rS型,提示额面电轴左偏)

1.2右心室流出道起搏

起搏电极位于右心室流出道时,心室除极顺序仍是右室先除极,左室后除极。胸导联心电图仍呈完全性左束支阻滞图形,但其电轴不偏,这是因为右心室流出道起搏时,心室除极总方向从上向下,故额面电轴垂直向下,心电图表现为Ⅱ、Ⅲ及aVF导联呈R波。起搏电极位于室间隔中上部时,心室除极方向指向

左下方或正下方,Ⅰ导联为低小R波(图4);当起搏电极位于室间隔上部即右心室流出道终末部(肺动脉瓣下)时,心室的除极方向便是自上向下或略偏右,故心电轴垂直向下或右偏,Ⅰ导联为rS或QS波(图5)。胸前导联仍为完全性左束支阻滞的图形。

图4 右室流出道室间隔中上部起搏(患者持续性心房颤动5年,因心室率缓慢置入VVIR起搏器,螺旋电极固定于右室流出道室间隔中上部。双极起搏,输出3.5V/0.4ms,低限频率60/min。本图无P波,可见f波,起搏脉冲较小,脉冲后QRS波在V1

导联呈QS型,V2与V3导联呈rS型,V4导联呈RS型,V5与V6导联为R波,II、III及aVF导联呈R波,Ⅰ导联呈rsr',即“M”型小错综波,电轴垂直向下)

图5 右室流出道室间隔上部起搏(患者持续性心房颤动6年,因心室率缓慢置入VVIR起搏器。心室为主动电极,固定于右室流出道末端间隔部。输出3.5V/0.4ms,开启频率适应功能。本图无P波,f波不清,起搏脉冲明显,脉冲后QRS在V1导联系

R波,V2与V4导联呈rS型,Vs与V6导联为RS波,II、III 及aVF导联呈R波,I导联呈QS型,QRS额面电轴100°)

1.3右心室流入道起搏

电极位于右心室流入道时,心室除极指向左下方,胸导常呈典型左束支阻滞的图形,但心电轴不偏。

1.4希氏束旁或希氏束起搏

电极位于希氏束时,起搏脉冲通过希氏束下传,心室除极顺序与正常相同,故QRS波群呈室上性。在实际工作中很难真正起搏希氏束。

希氏束旁起搏时,起搏脉冲激动室间隔心肌然后沿室间隔心肌向下并向两侧扩展。由于激动是通过心肌传导的,故QRS时间及形态较室上性为宽,但较心尖及游离壁起搏为窄,即介于室上性与室性之间。

2左心室起搏

左心室起搏时,多将起搏电极经冠状静脉系统起搏心外膜,或在开胸情况下安置于左心室外膜。左室心内膜起搏需穿过房间隔及二尖瓣口将电极固定于左室内膜,因此心内膜起搏极少应用。无论哪种方式的左心室起搏,心室除极程序是自左向右,因此,QRS波呈完全性右束支阻滞的图形,即QRS波群在右胸导联主波向上,左胸导联QRS波的形态取决于电极在左心室的位置。左心室起搏时,心电轴常右偏,但偏移程度也可因起搏电极位置的高低而有差异。左心室起搏部位偏前或偏后可使胸导联QRS

形态发生改变。

2.1左心室后侧壁起搏

当电极置于左室后壁或后侧壁时,心室除极的方向指向正前上或右前上方,心电图表现为右胸导联以R波为主,QRS波时限较宽,QRS波额面电轴极度右偏或显著左偏(图6)。

图6 左室后侧壁起搏(患者女,40岁,扩张型心肌病。置入三腔起搏器,左室起搏电极,于心大静脉的后侧支。本图系程控为VVI,基础起搏频率80/min,左室单极起搏时描记。本图起搏脉冲较大,脉冲后QRS波在V1-V3导联呈R波,V4与V5导联呈Rs型,II、III及aVF导联为QS波,I导联呈RS型,QRS波额面电轴-90°,QRS波时限190ms,符合左室下后侧壁起搏的图形)

2.2左心室高侧壁起搏

当电极置于左室壁高侧壁时,心室除极的方向指向右下方,故电轴右偏,介于(+90°~±180°)间(图7)。

图7 左室高侧壁起搏(本图系经心内膜起搏左室高侧壁时记录,V1导联呈R型,V3、V5导联呈rS型,I导联呈rS型,II、III及aVF导联呈qR型,电轴右偏)

2.3左心室流出道起搏

电极位于左室上部流出道处时,电轴可垂直向下。QRS波在Ⅱ、Ⅲ、aVF及胸导联均向上。

2.4左心室心尖部起搏

当电极位于左心室前下方,近心尖部时,心室除极方向指向右后上方、故V1、V2导联主波向上,V5、V6导联呈rS型,表现为不典型右束支阻滞图形,电轴极度右偏,如近间隔,电轴也可左偏(图8)。

图8 左室近心尖部起搏(本图系经心内膜起搏左室近心尖部时记录,V1导联呈R型,V3导联呈Rs型,V5导联呈rs型,电轴垂直向上)

在某些情况下,右心室心尖部起搏的病人,心电图上出现左心室起搏的图形,即呈右束支阻滞图形。这可能是由于以下原因:①刺激冲动先经右束支逆入房室结,再经左束支向下传导激动左心室,然后再使右心室激动;②部分右心室内膜可与解剖学上的左室间隔部相连,若此处内膜受刺激时,可使左心室间隔心肌先发生激动而右心室再激动。上述两种情况均可使左心室先于右心

室激动而出现类似右束支阻滞的图形。当电极置于右室心尖后部的下壁近间隔处时,由于位置较心尖偏后,向前的向量增大,可出现不完全性右束支阻滞的图形(图9)。

图9 右室近心尖部起搏(患者女,76岁,完全性房室阻滞。置入双腔起搏器,心室电极置于右室心尖部起搏阈值较高,后撤置于右室心尖偏后处。本图在P波后见心室脉冲,脉冲后QRs

在V1与V2导联呈R波,V3-V6导联呈rS或QS波,II、III及aVF导联为QS波,QRS波额面电轴左偏)

3双心室起搏

多采用右室心尖部及冠状窦心大静脉的左室侧支或后侧支起搏。具体方法是将两条电极分别置于右室心尖部与冠状静脉的左室侧支或后侧支内,心室除极的方向自右室心尖部向左后上方同时自左室后侧壁向右前下除极,由于双室同步除极,使总除极时间缩短,故QRS波变较单侧心室起搏为窄(图10)。

图10 右室心尖及双室起搏(与图6为同一患者,因扩张型心肌病置入三腔起搏器:左侧两条是将起搏模式程控为单纯右室起搏时描记,为心房感知后单纯右室心尖部起搏图形,其QRS 波较宽达200ms;右侧两条系将起搏模式程控为双室起搏(右室心尖部与左室后侧壁)后记录,其QRS时限仅为11Oms,较单纯右室心尖部或左室后侧壁起搏明显变窄)

4右心室双部位起搏

右心室双部位起搏时多采用右室心尖部及右室流出道同时起搏。具体方法是将两条电极分别置于右室心尖部与右室流出道,心室除极自两部位同时开始,故QRS时间较单侧心室起搏时缩短(图11)。

图11 右室双部位起搏与右室心尖部起搏(箭头左侧为右室心尖与右室流出道双部位起搏心电图,其QRS波轻度增宽及畸形。箭头右侧为单纯右室心尖部起搏,QRS波明显宽大畸形,电轴左偏)

综上所述,心室起搏有效的标志是在刺激信号后紧跟有QRS 波,心室不同部位起搏时,由于心室除极方向不同,表现在心电图各导联QRS波方向及形态也不同。熟悉心室不同部位起搏的心电图,有助于了解起搏电极位置、判定有无电极移位。右室心尖部起搏时为完全性左束支阻滞伴电轴左偏的图形;右室流出道起搏时应为完全性左束支阻滞及电轴垂直向下的特点;左室后侧壁起搏表现为完全性右束支阻滞的图形;双室同步起搏产生的QRS较单侧心室起搏为窄。当双极起搏的脉冲信号振幅过低时,在某些导联上常看不清心室起搏脉冲,酷似室性逸搏心律。

不同起搏模式的心电图表现 2011-01-17 11:14:34 作者:王立群来源:北京大学人民医院浏览次数:276 文字大小:【大】 【中】【小】 分析起搏心电图不仅需要掌握普通心电图的知识,还应详细了解起搏器的技术参数、参数设置、计时周期、工作特性以及特殊功能等。描记一份起搏心电图后,首先应确定起搏器的工作模式(方式),才可能进一步判断心电图是否正常。本文讨论不同起搏模式正常工作时的心电图表现。 1 起搏模式的编码规则 起搏模式(pacing mode)是反映起搏器基本功能状态的参数,临床采用北美起搏电生理学会(NASPE)和英国起搏电生理学会(BPEG)制定的NBG起搏器编码中的前3位表示,有频率应答功能者在第4位加注“R”表示。第1位注释起搏的心腔,A代表心房,V 代表心室,D代表心房心室均可起搏;第2位注释感知的心腔,A代表心房,V代表心室,D代表心房心室均可感知;第3位注释感知后的反应方式,T代表感知后触发,I代表感知后抑制,D代表感知后触发抑制,O代表无感知功能。 2 单腔起搏器的基本工作模式 2.1 VOO模式 心室起搏而无感知功能。心电图表现起搏脉冲按固定频率发放,自身心搏包括房波和室波对其均无影响,钉状刺激信号后可跟随宽阔畸形的QRS波群(即起搏夺获心室),当自身心律快于起搏频率时而可能产生竞争(图1)。 图1 VOO起搏(左图中★代表起搏功能)

2.2 AOO模式 心房起搏而无感知功能。心电图表现为起搏脉冲按固定频率发放,自身心搏包括房波和室波对其均无影响,钉状刺激信号后可跟随起搏夺获的P波。夺获的心房波可下传心室,亦可不下传心室。 2.3 VVI模式 起搏并感知心室,感知后抑制起搏脉冲的发放。心电图特点是仅有心室起搏脉冲,自身室波可以重整基础起搏间期,自身的房波对脉冲的发放无影响。从图2可以看出起搏脉冲按需发出,其距离前面感知到的QRS波群(窦性下传或室早)或起搏脉冲的时间等于基础起搏间期。 图2 VVI起搏模式示意图 (左图中★=起搏,○=感知,VP=心室起搏,VS=心室感知,以下同) 2.4 AAI模式 起搏并感知心房,感知后抑制起搏脉冲的发放。心电图特点是仅有心房起搏脉冲,起搏脉冲距离前面感知到的P波(窦性或房早)或起搏脉冲的时间等于基础起搏间期。自身的房波可以重整基础起搏间期,有无自身的QRS波群对其无影响(图3、图4)。 图3 AAI起搏模式示意图 (AP=心房起搏,AS=心房感知,以下同)

右心室不同部位起搏对心电图心功能的影响对比研究 摘要目的分析和比较针对右心室不同位置起搏对心电图功能的影响。方法90例房室传导阻滞安置起搏器患者,随机分成试验一组、试验二组、试验三组,各30例。试验一组患者起搏器安置在右心室心尖,试验二组患者安置在右心室流出道,试验三组患者安置在右心室流入道。比较三组患者治疗后射血分数、每搏输出量、心室收缩内径等临床恢复指标。结果治疗后三组患者QRS、射血分数、每搏输出量、心室收缩内径等临床指标比较差异具有统计学意义(P <0.05);试验三组患者满意度为100.0%,高于试验一组的83.3%、试验二组的86.7%,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论安置在右心室流入道的起搏器在临床治疗心脏起搏疾病上有着较好的作用价值。 关键词右心室;心电图;起搏部位;临床价值 心脏起搏的主要目的是挽救患者的生命,由于传统的右心室心尖部起搏电极容易安置且电极脱落率较低,在临床上广泛应用[1]。但是如果采取不当的治疗方式,不仅会给患者带来不少痛苦,而且严重影响了患者的身体恢复和健康。本研究针对目前临床安置右心室起搏器部位的现状,比较和分析三种安置部位在临床治疗中的作用。现报告如下。 1 资料与方法 1. 1 一般资料选取2014年10月~2015年10月本院房室传导阻滞安置起搏器患者90例作为研究对象,随机分成试验一组、试验二组、试验三组,各30例。试验一组患者年龄21~67岁,平均年龄(44.6±7.9)岁;体重51.8~73.9 kg,平均体重(56.1±6.0)kg。试验二组患者年龄19~65岁,平均年龄(41.7±7.8)岁;体重50.8~81.4 kg,平均体重(57.5±8.1)kg。试验三组患者年龄21~75岁,平均年龄(43.8±10.4)岁;体重5 2.6~79.1 kg,平均体重(56.4±7.6)kg。三组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。 1. 2 纳入及排除标准纳入标准:①所有参与研究的试验对象均符合中华医学分会编排的《循环系统的诊治标准》;②患者均>18岁,且患者均已知情;③全部经过临床症状、体征、相关检查确诊为需要进行安置心脏起搏器患者,并进行相应的治疗。排除标准:①药物过敏反应;②有心脏疾病;③神经系统病变;④肝肾功能损害;⑤肺部疾病;⑥患有精神疾病;⑦脑部疾病;⑧全身系统病变。 1. 3 研究方法三组安置起搏器的患者均给予以下治疗:①维持氧气吸入。 ②解除痉挛。③祛除痰液。④激素抗炎治疗。⑤纠正电解质。⑥维持酸碱平衡。 1. 3. 1 参数设定具体步骤如下:①仪器选择。a.生产企业:Medmonic公司。 b.产品型号:SIGMATMSSI 型。②心电图检查。a.生产企业:日本光电工业。b.产品型号:ECC-9230。 c.测量指标:QRS波群。③血清水平测定。a.生产企业:

一、起搏信号 起搏信号是指起搏器系统的脉冲发生器不断发出起搏信号,经电极导线刺激起搏心脏。起搏信号脉冲也称之为钉样标记(spike),宽度为0.4-0.5ms。刺激信号又称钉样信号,持续0.4ms左右,双极电极起搏脉冲低,单极电极起搏脉冲高,心电图机阻尼、脉冲衰减等可影响钉样信号的形态。由于双极和单极的天线长度不同,因此起搏信号可大可小。 图1A为双击起搏心电图,B为单级起搏心电图 图2 双极和单级感知天线示意图

图3所示为右心房起搏心电图(单极-双极)。 二、起搏功能 起搏功能是指起搏脉冲发放后使所起搏心腔发生有效除极的功能。起搏功能的判定方法为观察信号后有无卡尔波群,如果起搏后没有卡尔波群就认为起搏不良。 图4 图5 图6 图4所示为正常起搏功能心电图,图5所示为异常起搏功能心电图,图6所示为假性异常起搏功能心电图,不按时发出的脉冲(R-S 要强调的是一定是连续两个起搏信号之间的间期。 图7 图7为室早心电图。 图8 图8为基础起搏间期 四、起搏逸搏间期 起搏逸搏间期是指起搏信号与前一个自身心搏(P/QRS)之间的时距,即自身心搏起始到下一个相邻起搏信号之间的时距。 图9 有时在判定过程中起搏间期在心电图上找不到,但可以找到连续两个起搏之间的间期,如图9所示1000毫秒的起搏间期,测量发现这个间期不等于起搏器间 基础起搏心电图解读系列讲座(7): 解读三腔起搏器与心室同步化起搏(CRT)的心电图表现 浙江大学医学院附属邵逸夫医院心电图室何方田 【摘要】本文详细地阐述了三腔起搏器的类型、特性、植入部位、适应证及心电图特征,结合5个病例的心电图分析来确认是否真正的双心室,阐述了心电图在优化三腔起搏器参数中的作用及分析三腔起搏心电图时应注意得事项。 【关键词】三腔起搏器;双心室起搏;左心室领先起搏;右心室领先起搏; 一、三腔起搏器的类型 三腔起搏器的类型可分为左心房+右心房+右心室的三腔起搏和右心房+右心室+左心室的三腔起搏两种。前者用于预防和治疗心房颤动,随着心房颤动射频消融术的广泛开展和技术成熟,心房颤动可通过射频消融术得到根治,这类三腔起搏器现已很少应用;而后者主要用于治疗顽固性心力衰竭、扩张型心肌病及肥厚型心肌病等患者,临床应用较多,是本文所要叙述的内容。 二、三腔起搏器的特性 右心房+右心室+左心室的三腔起搏器,又称为心室同步化起搏(简称CRT)。在DDD起搏基础上再增加左心室起搏,遵循一定的房室间期(A-V或P-V间期)和室间间期(V-V间期)顺序发放脉冲,恢复左、右心室收缩同步性。除保留双腔起搏器的特性外,其心室起搏方式可表现为左心室领先起搏、右心室领先起搏或左、右心室基本同步起搏3种,相应的起搏QRS波形呈类似右束支阻滞、左束支阻滞图形或胸前导联波形类似正常除极时的图形,但其QRS时间明显小于单心室起搏时(VVI、DDD起搏)的QRS时间,大多<0.16s。 三、三腔起搏器的植入部位 心房电极放置在右心耳、右心房游离壁或右心房间隔部,右心室电极放置在右心室心尖部、右心室流出道或右心室间隔部,左心室电极放置在冠状静脉的侧静脉、侧后静脉或心后静脉等,而心大静脉、心中静脉(即心前静脉)则不被推荐,因心力衰竭患者最晚激动点大多发生在左心室的侧壁。若常规心电图显示P 波时间≥0.12s伴双峰切迹、V1Ptf绝对值增大,则应将心房电极置于房间隔,使左、右心房同步激动,缩短心房传导时间,减少心房颤动的发生率。 有学者(波士顿麻省总医院Singh医生)认为左心室电极不论位于侧壁、前壁或后壁,其临床结局没有显著性差异,而心尖部(冠状静脉的前支)起搏患者的临床预后差,其死亡率和心力衰竭住院率显著增高,死亡率增加2.6倍。 四、三腔起搏器的适应证 (一)三腔起搏器总体的适应证 三腔起搏器主要适用于治疗顽固性心力衰竭、扩张型心肌病及肥厚型心肌病等患者,借以改善患者的生活质量和运动耐量,还能优化药物治疗效果及降低死亡率。 (二)影响CRT病例选择的关键参数 影响CRT病例选择的关键参数包括:①是否左束支阻滞(LBBB);②QRS时间;③纽约心功能分级(NYHA)的心功能级别;④左心室射血分数(LVEF)。 (三)ESC(欧洲心脏病学会)2010年版有关CRT植入指南简介 ESC(欧洲心脏病学会)2010年版指南指出:在最佳药物治疗基础上,NYHA心功能III~Ⅳ级,LVEF≤35%,窦性心律时,其QRS波群时间≥120ms作为CRT的植入推荐;而心功能NYHA Ⅱ级的患者,则要求QRS 波群时间≥150ms;心房颤动合并心力衰竭患者,QRS波群时间≥130ms作为CRT的植入推荐。左束支传导阻滞是CRT治疗临床预后改善的预测因子,而右束支传导阻滞则提示CRT预后不佳且不良事件发生率更高。提倡将具有传统起搏器植入适应证的心力衰竭患者升级为CRT治疗。 四)NYHA(纽约心脏病学会)有关CRT植入指南简介 图解心房不同部位起搏的心电图特征 2014-02-28 来源:心电图杂志(电子版)医脉通 北京军区总医院心血管病中心崔俊玉 当起搏电极置于心房(无论心房内膜还是心房外膜)起搏时,心房起搏脉冲刺激心房肌使之激动并产生心房起搏的P波。随后,激动沿房室结、房室束、束支及浦氏纤维下传激动心室,再产生QRS波群及相应的ST段及T波。心房起搏在心电图上呈现“脉冲信号-P波-QRS波-T波”顺序(图1)。 1P波 心房起搏时,由于心房电极放置部位不同,致使心房激动顺序及时间发生变化,故心电图上P波的方向、形态及时间也就不同。P波的方向、形态及时间与电极在心房内的位置有关。 (1)右心房起搏 ①右心房上部起搏 电极置于右心耳内或右心房上部时,由于该处距窦房结较近,心房激动顺序及时间与窦性心律接近,故起搏产生的P波在方向、形态及时间上均与窦性心律时相似,即P波在Ⅰ、Ⅱ﹑aVF﹑V4-6导联直立,aVR导联倒置,右心耳起搏时,P波在V1导联倒置。P波形状圆钝,时间在0.11s以内(图2-4)。右心房增大时,起搏的P波高尖;左心房增大或房内阻滞时,起搏的P波可增宽并出现切迹。 ②右心房中部起搏 电极置于右心房游离壁中部时,心房的除极自右向左,表现在Ⅰ、aVL导联为直立,而Ⅱ、aVF导联为低平或双向的P波(图5)。 ③右心房下部起搏 电极置于右心房游离壁下部时,心房的除极顺序自右下指向左上方,因此其P波在Ⅰ、aVL导联直立,Ⅱ、Ⅲ、aVF导联倒置(图6)。房间隔下部起搏时,P波方向与右房游离壁下部近似,由于激动从房间隔同时向左右心房传导,故P波的时间较游离壁为短。 基础起搏心电图解读系列讲座(4): 根据起搏P′、QRS′波形判断起搏部位 浙江大学医学院附属邵逸夫医院何方田吕钽 【摘要】通过13个图例阐述了不同起搏部位、电极脱位或接口错接情形下,以及单、双心室起搏方式下的心电图特征,回溯分析了起搏电极有无脱位或错接,判断单、双心室起搏方式。 【关键词】心房起搏;心室起搏;希氏束起搏;双心室同步起搏;电极脱位 一、心房起搏部位的判断 心房电极植入部位通常为右心耳、右心房游离壁或右心房间隔部。 1、起搏部位为右心耳、右心房游离壁 心房电极植入右心耳、右心房游离壁后,起搏脉冲所引发的心房除极方向与窦性激动的除极方向一致,故起搏的P′波极性与窦性P波一致,在Ⅰ、Ⅱ、aVF、V3~V5导联直立,在aVR导联倒置(图1)。 图1 “J”型电极固定在右心耳,其起搏P′波极性和形态与窦性P波基本一致 2、起搏部位为右心房间隔部 右侧房间隔是右心房最佳起搏部位。因房间隔是心房内传导延缓或阻滞最常发生的部位,此处起搏既可消除心房内传导延缓或阻滞,又可减少左、右心房除极时间差及复极的离散度,故可预防和治疗心房颤动。由于起搏部位距左、右心房均较近,因此起搏的P′波变窄、时间缩短,形态不同于窦性P波。 3、心房电极脱位至心房下部 若心房电极脱位至右心房下部或穿过房间隔至左心房下部,则起搏的P′波极性与窦性P波相反,呈现逆行P—波的特点(图2)。 图2 心房电极脱位至心房下部导致起搏P′波呈逆行P—波特征 例1:患者男,59岁,临床诊断:病态窦房结综合征、植入双腔起搏器1年。设置的起搏参数:基本起搏周期860 ms,频率70~120次/min,A-V间期200 ms。Ⅱ、Ⅲ、a V F、V3~V6导联心房起搏脉冲后跟随的P′波倒置,而aVR导联直立,呈现逆行P-波特征(图2);其起搏周期0.86 s,频率70次/min;P--R间期0.16 s,QRS波形正常;Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联T波低平或负正双相。心电图诊断:①双腔起搏器,以AAI模式起搏;②心房下部起搏心律,提示心房电极脱位至心房前下部,需结合临床;③下壁轻度T波改变。 4、心房电极脱位至右心室流入道/流出道附近 若心房电极脱位至靠近右心室流入道/流出道附近,则起搏脉冲可引发心室起搏,在下壁导联形成主波向上的起搏QRS′波群,并出现右心室流入道/流出道起搏图形[1]。 图3 双腔起搏器,心房电极脱位至右心室流入道/流出道导致 右心室流入道/流出道与右心室心尖部起搏并存 例2:患者男,59岁,临床诊断:冠心病,三度房室阻滞,植入双腔起搏器半年。设置的起搏参数:基本起搏周期1 080 ms,频率56~100次/min,A-V间期160 ms,心室后心房不应期(PV ARP)350 ms,心室不应期300 ms。上、下两行Ⅱ导联定准电压均为5 mm/mV (图3),其中上行显示窦性P-P间期0.80 s,频率75次/min,P波均未能下传心室。R1~R3搏动宽大畸形,呈R型,其前有相关的起搏脉冲,起搏周期1.08 s,S-R′间期0.07s;R4搏动也宽大畸形,略提前出现,其偶联间期0.86 s,频率70次/min;R5搏动为DDD起搏,其心室脉冲引发的QRS'波群呈QS型,为右心室心尖部起搏图形,房性起搏逸搏周期即R4-S间期1.16 s,表明R1~R3搏动的起搏脉冲均由心房电极发放,且心房电极均未能感知窦性P波,提示心房电极脱位至右心室流入道/流出道引发心室起搏。下行Ⅱ导联系将起搏器程控为VVI起搏模式后记录,显示起搏QRS′波形与上行的R5搏动一致。心电图诊断:①窦性心律;②三度房室阻滞;③双腔起搏器,偶见DDD起搏;④心房电极感知功能异常,心房脉冲引发右心室起搏,提示心房电极脱位至右心室流入道/流出道;⑤S-R′间期延长,提示心房电极脱位后起搏右心室时,其电极与心内膜交接区出现一度传出阻滞[2];⑥提示开启频率负滞后功能;⑦室性早搏或加速的室性逸搏。 5、心房、心室导线和脉冲发生器的接口错接 此种情况下可出现心房脉冲起搏心室,而心室脉冲起搏心房的反常现象[3]。 起搏电极置于心室不同部位(无论心室内膜或心室外膜)起搏时,起搏脉冲刺激心室肌使之发生除极和复极,心电图上表现为在起搏脉冲后紧跟QRS波及T波,即呈“脉冲信号-QRS波-T 波”顺序。心室起搏时,心室激动顺序是自起搏刺激点开始向周围心肌扩散,由于心室肌除极顺序改变及时间延长,故其QRS 波群宽大畸形,时间≥120mS;又由于除极异常致使复极也发生相应的改变,其后的T波多与QRS波群主波方向相反(图1)。心室起搏时QRS波群的具体形态及电轴随电极刺激心室的部位不同其心电图形态亦不同。 图1 心室起搏(患者,窦性房律,完全性房室阻滞,VVI 起搏。P波与起搏的QRS-T波无关,图中每个QRS波前有一起搏脉冲[↑所指处],脉冲后QRS主波向下,其后的T波向上) 1右心室起搏 起搏电极置于右心室起搏时,由于右心室先除极,左心室后除极,因此其QRS波呈类似完全性左束支阻滞的图形,即在右侧胸前导联(V1-V3)上QRS主波向下。右心室起搏的QRS波电轴与起搏电极在右心室的部位有关。 1.1右室心尖部起博 心室的除极过程自右室心尖部开始向左后上方进行,心电图表现为完全性左束支阻滞的图形,伴以QRS波电轴显著左偏(-30°~-90°)即“CLBBB+LAD”图形。右室心尖起搏时右侧胸前导联(V1-V3)上QRS主波向下,但左胸前导联(V4~V6)的图形却有两种类型,一种是在V4~V6导联呈宽阔向上的R波或Rs波,即典型左束支阻滞的图形(图2);另一种类型则是以S 波为主或R波与S波相近的图形,即不典型左束支阻滞的图形(图3),其产生机制可能是由于心室除极以向后为主之故。临床上这两种类型均可见到,但以后一种类型更为多见。 起搏器心电图讲课全文文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58- 起搏器心电图基础 主讲:拒绝温柔 首先明确几个起搏心电图的基本概念 1 起搏脉冲:用于心脏起搏的电脉冲刺激------为一方波电刺激,主要有两个参数,1)脉冲宽度:方波刺激的时程,单位ms,2)电压:方波刺激的幅度单位v。 2 感知:为起搏器测知心脏自主波动的功能,由于起搏器为一电子装置,所以起搏器感知自主波动,实际是测知心脏的电活动。主要参数:p 波幅度; R波幅度,单位:mv。对于起搏器而言,与感知有关的程控参数,主要是感知灵敏度,其意义为:起搏器对测定的心内电活动产生反应的阈值。记住:感知灵明度越高器设定的数值越低。举个例子:如果设定感知灵敏度为0.5mv。其意义是:如果测得的心内电活动的电压大于0.5mv,则起搏器认定这个心内电活动为真正的心内电活动。如果小于0.5mv则认定这个心内电活动为假性心内电活动,不予理睬。所以感知灵敏度的数值设定的越高,则起搏器对心内电活动越不敏感. 感知灵敏度的设定依据是p和r波的幅度,在植入或者随访起搏器的过程中可以通过起搏测试仪或者程控器测定p与r的幅度。 3 起搏模式 大家一定要牢记nbc代码,有三位字母组成: 第一位:代表起搏的心腔;a——心房 v——心室 d——双腔 第二位:代表感知的心腔; a——心房 v——心室 d——双腔 第三位:代表感知心脏自搏后起搏器的处理方法 i:抑制——表示感知心脏自搏后起搏脉冲将不在发放 t:触发——表示感知心脏自搏后起搏脉冲即刻强制发放 d:双模式——表示感知心脏自搏后起搏脉冲抑制感知心腔起搏脉冲的发放,强制非感知心腔按计时周期发放 第四位:代表特殊功能,r——频率响应;t——遥测功能;H——holter 功能等等。 举个例子:avt——心房起搏;心室感知;r波触发模式,dvi——双腔起搏;心室感知;r波抑制。具体说明一下dvi;其意义是心房心室双腔起搏,只能感知心室激动,感知后对心室的起搏脉冲抑制发放。补充以下:脉冲宽度简称脉宽 4计时周期(又称时间间期):是起搏器对于发放起搏脉冲的时间控制周期,根据计时周起的设计分为一心房为基础的计时周起和以心室为基础的计时周期。不同厂家出产的起搏器其设计是不同的,但是同一厂家将按照统一的模式,即要么采用心房计时,要么采用心室计时。 5 起搏阈值为能够起搏心腔的最小的电脉冲能量,具体含义是只有发放的起搏脉冲的能量超过这个能量才能够起搏心腔,低于此能量则为无效脉冲。 6起搏能量单位焦耳,e=v的平方*脉宽除以电极阻抗。其中电压和脉宽为起搏脉冲的两个参数。可以由我们认为测定和调整,电极阻抗为植入后自然客观形成的,一边情况下是终生不变的。所以起搏能量是可以由我们人工设定的。为了安全起搏,日常我们首先要测定起搏阈值,然后根据起搏阈值的能量值,来设定起搏日常输出的脉冲能量值。原则是: 起搏心电图的初步判断 北京大学人民医院作者:王立群2010-12-23 二十世纪50年代初,体外式起搏器开始应用于人体以延长严重心动过缓患者的生存时间。1958年,Elmqvist (瑞典工程师)及Senning(医生)在人体置入首台埋藏式起搏器,不久之后,Furman及Robinson首次置入心内电极。如今,世界上数以百万计的患者置入了起搏器,起搏技术复杂并且追求更加符合生理需要。起搏器发放的电脉冲是通过非生理性途径传播的,其起搏夺获的波形与自主心电波形不同,因而无创的心电图成为分析与了解起搏器工作情况的重要工具。 现代起搏器的最基本功能是起搏与感知(早期应用的固律起搏器没有感知功能),即在患者自身心率过低或房室传导时间过长时,起搏器发放起搏脉冲,而存在自主心电激动时则抑制起搏脉冲的发放。起搏心电图是患者自主心律心电图与起搏节律心电图的混合体,要解读其临床意义,必须了解患者的心律及存在的心律失常,还需要了解起搏器的功能(表1),以及两者之间的互动关系。描记心电图后,首先需要确定是否为起搏心电图,随后判断起搏是否夺获以及起搏部位,进而判断感知功能如何,最后分析起搏器的特殊功能(包括生理功能及自动化功能)是否正常。本文重点介绍起搏心电图的初步判断,即起搏脉冲信号及起搏部位的识别。 表1 起搏器的功能 单腔起搏器双腔起搏器作用起搏功能起搏功能有效起搏 感知功能感知功能保证按需 生理功能(频率适应性)生理功能(房室传导、频率适应性 等) 提高起搏器的作用 自动化功能(自动感知、自动夺获)自动功能(自动AV、自动感知、 自动夺获、自动模式转换、滞后、 终止PMT等) 进一步提高和保证心 律稳定 1 起搏脉冲的识别 分析起搏心电图时,首先要寻找起搏器发放的“钉样信号”,它代表着起搏器发放的一次起搏脉冲。起搏器输出脉冲在体表心电图表现为一条窄而垂直的线,称为“钉样信号”或“起搏刺激信号”。通常情况下起搏脉冲持续0.4ms左右,但由于极化电位影响,体表心电图中的钉样信号的宽度可达到数十毫秒。钉样信号的极性呈“直立”、“倒置”抑或“正负或负正双向”。起搏脉冲信号分为双极脉冲和单极脉冲,前者振幅较低而后者振幅较高(图1)。 心电图机阻尼、脉冲衰减等均可影响钉样信号的形态。描记动态心电图(即Holter)时,原来的磁带式(模拟信号)描记仪可以真实还原记录起搏刺激信号,新型的数字采样式描记仪则要求采样达到1000Hz,否则采样频率过低时起搏刺激信号可能缺失而影响阅图及分析。 起搏器心电图基础 主讲:拒绝温柔 首先明确几个起搏心电图的基本概念 1 起搏脉冲:用于心脏起搏的电脉冲刺激------为一方波电刺激,主要有两个参数,1)脉冲宽度:方波刺激的时程,单位ms,2)电压:方波刺激的幅度单位v。 2 感知:为起搏器测知心脏自主波动的功能,由于起搏器为一电子装置,所以起搏器感知自主波动,实际是测知心脏的电活动。主要参数:p波幅度;R波幅度,单位:mv。对于起搏器而言,与感知有关的程控参数,主要是感知灵敏度,其意义为:起搏器对测定的心内电活动产生反应的阈值。记住:感知灵明度越高器设定的数值越低。举个例子:如果设定感知灵敏度为0.5mv。其意义是:如果测得的心内电活动的电压大于0.5mv,则起搏器认定这个心内电活动为真正的心内电活动。如果小于0.5mv则认定这个心内电活动为假性心内电活动,不予理睬。所以感知灵敏度的数值设定的越高,则起搏器对心内电活动越不敏感. 感知灵敏度的设定依据是p和r波的幅度,在植入或者随访起搏器的过程中可以通过起搏测试仪或者程控器测定p与r的幅度。 3 起搏模式 大家一定要牢记nbc代码,有三位字母组成: 第一位:代表起搏的心腔;a——心房v——心室d——双腔 第二位:代表感知的心腔;a——心房v——心室d——双腔 第三位:代表感知心脏自搏后起搏器的处理方法 i:抑制——表示感知心脏自搏后起搏脉冲将不在发放 t:触发——表示感知心脏自搏后起搏脉冲即刻强制发放 d:双模式——表示感知心脏自搏后起搏脉冲抑制感知心腔起搏脉冲的发放,强制非感知心腔按计时周期发放 第四位:代表特殊功能,r——频率响应;t——遥测功能;H——holter 功能等等。 举个例子:avt——心房起搏;心室感知;r波触发模式,dvi——双腔起搏;心室感知;r波抑制。具体说明一下dvi;其意义是心房心室双腔起搏,只能感知心室激动,感知后对心室的起搏脉冲抑制发放。补充以下:脉冲宽度简称脉宽 4计时周期(又称时间间期):是起搏器对于发放起搏脉冲的时间控制周期,根据计时周起的设计分为一心房为基础的计时周起和以心室为基础的计时周期。不同厂家出产的起搏器其设计是不同的,但是同一厂家将按照统一的模式,即要么采用心房计时,要么采用心室计时。 5 起搏阈值为能够起搏心腔的最小的电脉冲能量,具体含义是只有发放的起搏脉冲的能量超过这个能量才能够起搏心腔,低于此能量则为无效脉冲。 6起搏能量单位焦耳,e=v的平方*脉宽除以电极阻抗。其中电压和脉宽为起搏脉冲的两个参数。可以由我们认为测定和调整,电极阻抗为植入后自然客观形成的,一边情况下是终生不变的。所以起搏能量 不同起搏部位对左心室功能影响的对比研究 目的对比不同起搏部位对左心室功能影响。方法将植入永久心脏起搏器手术患者130例根据起搏部位不同分为A组(右室心尖部,35例)、B组(右室高位间隔面,25例)、C组(右室中位间隔面,28例)、D组(右室低位间隔面,32例)。比较四组患者术前和术后1.5年左心室射血分数(LVEF)、左心室舒张末期容积(LVEDV)、血清N端B型脑钠肽前体(NT-proBNP)、QRS波群时限、心血管事件发生情况。结果与术前比较,A组术后1.5年LVEF降低(P<0.05),A、D组患者术后LVEDV有不同程度增加;术后1.5年四组患者LVEDV比较,A组最大(P<0.05)。与术前比较,A、B、D组术后NT-proBNP均有不同程度增加;术后1.5年四组患者NT-proBNP比较,A组最大(P<0.05)。术后1.5年四组患者QRS波群时限比较,A组最宽,c组最窄(P<0.05)。C组患者心血管事件发生率(3.6%)低于A组(40.O%)及D组(21.9%)(P<0.05)。结论右室中位间隔面起搏对左心室功能影响小,心血管事件发生率低,可作为植入永久心脏起搏器的最佳部位。 标签:右心室;间隔面;起搏部位;心功能 心室起搏器植入部位的选择对实现生理性起搏至关重要。根据心室的激动传导路径,能够较好地保持左、右心室间同步激动的部位为右心室间隔面,可降低心尖部起搏(RV AP)对心功能造成的不良影响。反映心室激动的同步性的指标为QRS时限,QRS时限越宽,提示左、右心室激动及收缩顺序的同步性越差,左心室收缩能力越差。本文分析比较以心尖部、右心室高、中、低间隔部的心室起搏点对患者心功能的影响。 1 资料及方法 1.1 一般资料:选取2011年1月至2013年3月在我院植入永久心脏起搏器手术的患者130例,根据心脏起搏器起搏部位的不同分为A组(右心室心尖部,35例,均为2011年病例)、B组(右心室高位间隔面,25例)、C组(右心室中位间隔面,28例)、D组(右心室低位间隔面,32例)。纳入标准:①有临床表现的缓慢型心律失常,包括房室传导阻滞和病窦综合征;②符合植入永久心脏起搏器手术适应证;③患者已签订知情同意书。年龄、性别、起搏模式、心律失常在A、B、C、D组间差异无统计学意义(P>0.05),见表1。 1.2 方法:选用主动螺旋导线作为右心室起搏导线,其中B组患者导线位于右心室高位起搏间隔面区域内,C组患者导线位于右心室中位起搏间隔面区域内,D组患者导线位于右心室低位起搏间隔面区域内。根据不同起搏部位的影像学分区法联合QRS波群电轴、形态、时限对起搏导线部位进行定位判断。影像学分区法:①根据后前位X光片椎体影与心影的相对距离划分3个心影区域,以判断导线的位置高度:离心影底部大于1个椎体影高度为高位,离心影底部1.5~2个椎体影高度为中位,离心影底部小于1.5个椎体影高度为低位。②根据左前斜位30~40°X光片判断导线的左右位置:导线位于右心室间隔面的征象为 起搏心电图 心室起搏心电图 一、右心室起搏心电图 (一)右心室心尖部起搏 临床上最常用的是右室心尖部起搏,在体表心电图上产生左束支阻滞图形。正常的右室心尖部起搏可有两种图型,但也可随导线在右室腔内位置的变化而产生变异。 ⑴电轴左偏,左胸导联主波向上(约占47%) ⑵电轴左偏,左胸导联主波均向下(约占53%) (二)右心室流出道起搏 右室流出道起搏实质上是流出道的间隔部起搏,贴近希-浦系统,理论上可更大程度地恢复生理性激动顺序,但并不能纠正心室间的不同步和左室激动延迟。右室流入道或流出道起搏的QRS波也呈左束支阻滞图形,但额面电轴正常或右偏。 (三)导线位于三尖瓣处的起搏心电图 右室起搏后少数患者可发生导线移位至三尖瓣处而形成三尖瓣起搏。其起搏图形既不同于心房起搏,也不同于心室起搏。其脉冲信号与心室QRS波之间有一很短的间期;脉冲信号与P波无关,房室分离;QRS波接近正常自身窦律的QRS波形,不增宽,T波不倒置。(四)交界区起搏心电图 导线位于交界区时,起搏图形类似于心房起搏心电图,脉冲与P波有关。起搏脉冲发放后可向下传激动心室,向上逆传激动心房,在II、III、aVF导联上P波倒置,aVR导联直立,P’-R间期短于正常起搏后的P-R间期。 二、VVIR起搏心电图 频率应答起搏心电图图形与普通起搏心电图相同,不同的是其起搏频率可在上、下限频率之间出现动态变化。下限频率即为休息状态下的基础频率;上限频率是剧烈运动时的起搏频率。 三、起搏后的心电图变化 四、起搏图形异常 右室起搏心电图呈右束支阻滞可见于:⑴电生理变异:心内前向传导阻滞,脉冲逆传至房室结再传至左室,如某些心肌病;⑵心室穿孔:临时起搏导线较硬,有穿孔可能;⑶导线误入大静脉远端起搏左心室。 五、电张力调整性T波改变 心室起搏后,体表心电图上与右室刺激有关的导联(下壁及胸前导联)T波倒置,并且起搏数量越多,越易出现T波倒置。目前认为这是T波的电张力调整的结果,是一种正常的生理性现象,一般无临床意义。这种T波改变发生于术后5小时,2周左右达到高峰,停止起搏后可逐渐消失。 六、冠状T波患者植入起搏器后T波的改变 慢性冠状动脉供血不足者,其T波明显倒置,但在右室起搏后,起搏心律时T波可由倒置转为直立。 七、手风琴样效应 在房室传导功能正常的心室起搏患者,心房电活动可能受起搏刺激的影响,自身节律与起搏心律呈现交替变化。 八、临终期起搏心电图 电-机械分离 心房起搏心电图 基础起搏心电图解读系列讲座(1): 规范起搏心电图诊断报告(征询稿)浙江省无创心电学组何方田谢玮王慧李则林蔡卫勋叶沈峰赵力李郁李忠杰 分析起搏心电图的目的在于了解起搏器的工作方式、功能状况及起搏效果,及时发现起搏器的起搏功能和感知功能是否异常及有无起搏源性心律失常,为临床进一步处理提供依据。现就起搏心电图的相关内容阐述如下: 一、起搏心电图的复杂性 (1)自身节律与起搏器节律相互影响。 (2)双腔起搏器所设置的各种参数使心房、心室两腔相互制约和相互影响。 (3)现代起搏器设置了各种的特殊功能,增加了起搏心电图分析的难度。 (4)起搏后可引发各种心律失常,如起搏器介导性心动过速等。 (5)若有起搏器故障或功能异常,则心电图表现更为复杂。 (6)右心室起搏使心室除极顺序发生改变,引发自身搏动出现电张调整性T波改变,可掩盖急性心肌梗死的心电图特征。 (7)原本就存在的各种心律失常,在植入起搏器后,仍会继续出现。 因此,如何正确地阅读、分析起搏心电图已成为心电学诊断的新问题、新挑战! 二、起搏心电图分析的内容 起搏心电图分析的内容主要包括以下5项内容: (1)确定主导心律及其存在的异常心电图。 (2)确定起搏器的类型,判定起搏模式、起搏功能、感知功能及起搏频率是否正常。 (3)判定起搏器是否开启特殊功能。 (4)判定有无起搏源性心律失常。 (5)尽可能判定起搏器功能异常的原因。 三、起搏心电图分析的步骤 1、分析起搏心电图前,要先了解患者植入起搏器前的临床诊断、起搏器植入年限、起搏器的类型、功能特征、起搏模式、设置的各项参数及程控状态等。 2、选择基线稳定、无伪差波、起搏脉冲清晰的导联(多选择Ⅱ、V1导联)进行记录和分析。 3、确定自身基本节律/起搏节律以及存在的异常心电图 (1)如确定起搏心电图的自身基本节律是窦性心律、心房颤动或心房扑动,则进一步分析有无窦性停搏/窦房传导阻滞(植入起搏器后这两者在心电图上将无法鉴别,需结合植入前的心电图诊断)、房室传导阻滞、束支与分支阻滞、早搏及房/室肥大、异常Q波等。 (2)如心电图的基本节律为起搏节律,则根据起搏脉冲与P波/QRS波群、自身P波与起搏QRS′波群的关系,判定起搏器的类型(单腔、双腔、三腔),并根据起搏/感知的心腔及感知后的反应方式判断起搏模式:AAI、VVI、DDD、VAT/VDD、DDI等。 4、分析起搏功能 (1)起搏功能正常的心电图特点起搏器能按时发放起搏脉冲,且落在应激期内的脉冲均能夺获心脏(心房或/和心室)。 (2)起搏功能异常的心电图特点狭义的起搏功能异常是指落在应激期内的起搏脉冲部分或全部不能夺获心脏。但广义的起搏功能异常尚包括电极漂移、交叉刺激(心房脉冲起基础起搏心电图解读系列讲座模板

图解心房不同部位起搏的心电图特征..

基础起搏心电图解读之四根据起搏P′、QRS′波形判断起搏部位

图解心室不同部位起搏心电图

起搏器心电图讲课全文

起搏心电图

起搏器心电图讲课全文

不同起搏部位对左心室功能影响的对比研究

起搏心电图

基础起搏心电图解读之一规范起搏心电图诊断报告