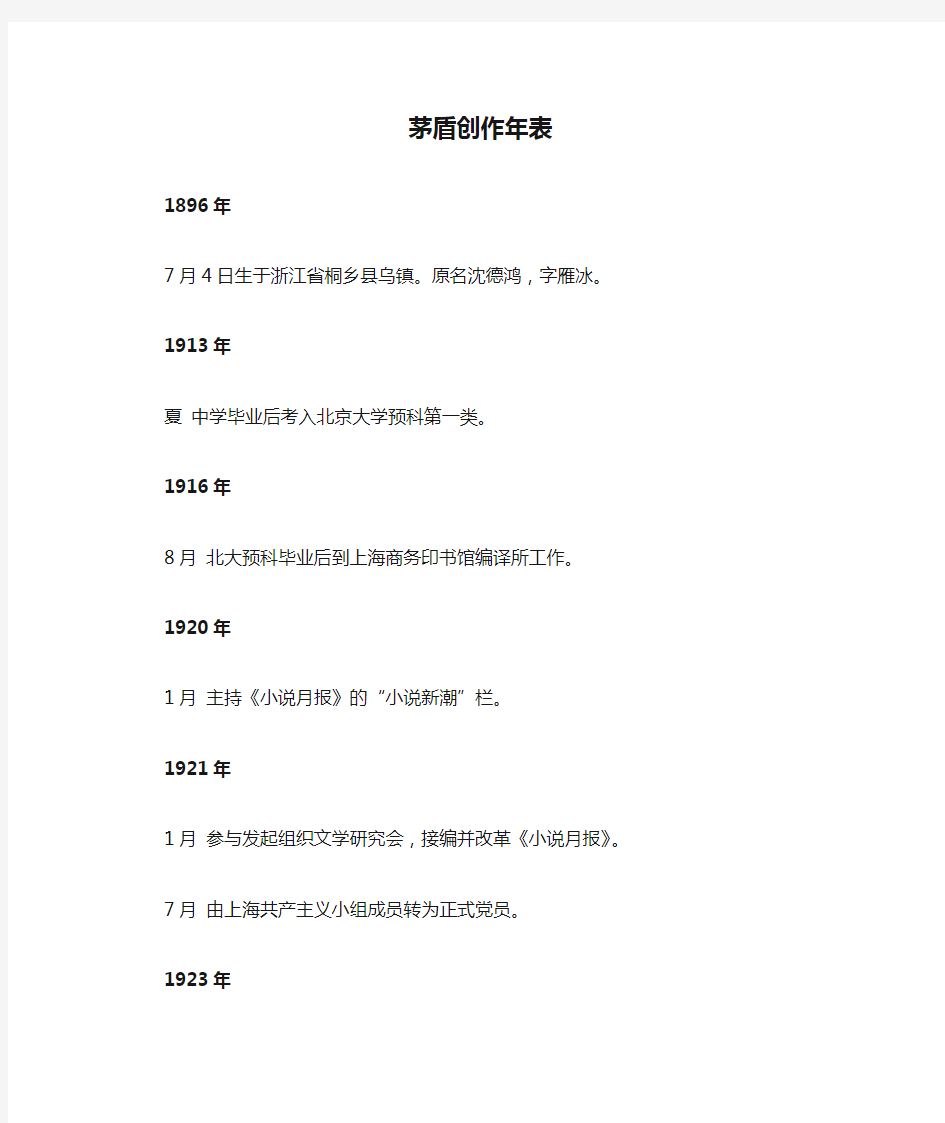

茅盾创作年表

1896年

7月4日生于浙江省桐乡县乌镇。原名沈德鸿,字雁冰。

1913年

夏中学毕业后考入北京大学预科第一类。

1916年

8月北大预科毕业后到上海商务印书馆编译所工作。

1920年

1月主持《小说月报》的“小说新潮”栏。

1921年

1月参与发起组织文学研究会,接编并改革《小说月报》。

7月由上海共产主义小组成员转为正式党员。

1923年

1月调离《小说月报》,至商务印书馆国文部工作。

1925年

12月被选为广州国民党第二次全国代表大会代表。

1926年

1月离沪去粤,后任国民党中央宣传部秘书。

3月返沪。

1927年

1月赴武汉,在中央军事政治学校任教官。

约4月任汉口《民国日报》主编。

7月离武汉拟去南昌,阻于牯岭。

8月回上海。脱去与党的联系。

9月始《幻灭》连载于《小说月报》第18卷第9—10号,署名茅盾,收入1930年5月开明书店版《蚀》。

1928年

1月始《动摇》连载于《小说月报》第19卷第1—3号,收入《蚀》。

6月始《追求》连载于《小说月报》第19卷第6—9号,收入《蚀》。

7月离沪去日本。

10月论文《从牯岭到东京》发表于《小说月报》第19卷第10号。1929年

5月论文《读〈倪焕之〉》发表于《文学周报》第8卷第20号。

6月始《虹》连载于《小说月报》第20卷第6—7号。

1930年

2月由开明书店出版。

4月返沪。不久加入中国左翼作家联盟。

1931年

10月开始创作《子夜》。

1932年

7月《林家铺子》发表于《申报月刊》第1卷第1期,收入1933年5月开明书店版《春蚕》。

11月《春蚕》发表于《现代》第2卷第1期,收入《春蚕》。

1933年

1月《子夜》由开明书店出版。

4月《秋收》发表于《申报月刊》第2卷第4—5期,收入《春蚕》。

7月《残冬》发表于《文学》第1卷第1号,收入1939年8月开明书店版《茅盾短篇小说集》第2集。

1935年

5月论文《〈中国新文学大系·小说一集〉导言》收入良友图书公司版《中国新文学大系·小说一集》。

1937年

8月参与编辑的《救亡日报》《呐喊》分别在上海创刊。

9月与巴金共同主编的《烽火》在上海创刊。

年底离沪,抵长沙。

1938年

1—2月活动于香港、广州、武汉等地。

3月中华全国文艺界抗敌协会在汉口成立,被选为理事。

4月主编的《文艺阵地》在广州创刊。同时,编香港《立报·言林》。

12月受杜重远邀请赴新疆。

1939年

3月抵新疆,在新疆学院任教。后任新疆文化协会委员长、中苏文化协会新疆分会理事。

1940年

1月被选为陕甘宁边区文协代表大会名誉主席。

5月冒险脱离新疆抵达延安。后曾在边区“文协”和“鲁艺”讲演、讲学。

10月离延安抵重庆。

1941年

1月散文《风景谈》发表于《文艺阵地》第6卷第1期,收入1945年7月良友复兴图书印刷公司版《时间的记录》。

2月离重庆抵香港。

5月始《腐蚀》连载于17日至9月底《大众生活》。同年10月由华夏书店出版。

6月散文《白杨礼赞》发表于《文艺阵地》第6卷第3期,收入1943年2月柔草社版《白杨礼赞》。

9月主编的《笔谈》在香港创刊。

1942年

1月离香港到桂林。

8月始《霜叶红似二月花》连载于《文艺阵地》第7卷第1—4期。1943年10月由桂林华华书店出版。

年底赴重庆。

1945年

4月始剧本《清明前后》连载于14日至10月1日重庆《大公晚报》(有间断)。同年10月由重庆开明书店出版。

6月参加纪念茅盾五十寿辰和创作二十五周年活动。

1946年

3月去广州。后经香港于5月抵上海。

12月应苏联对外文化协会邀请访苏。

1947年

4月自苏返国。

年底自上海赴香港。

1948年

9月始《锻炼》连载于9日至12月29日香港《文汇报》。年底离港抵解放区。

1949年

2月抵北平。

7月出席全国文代会,当选为全国文联副主席和全国文协(中国作协前身)主席。

9月任政协常务委员。

10月任中央政府文化部部长。

本年主编的《人民文学》创刊。

1951年

1月被选为世界和平理事会理事。

1958年

1月始《夜读偶记——关于社会主义现实主义及其他》连载于《文艺报》第1—2、8—10期。同年8月由百花文艺出版社出版。

3月始《茅盾文集》(第1卷)由人民文学出版社出版,至1961年11月出齐

10卷本。

1964年

本年被选为政协全国委员会副主席。

1965年

1月辞去文化部部长职务。

1978年

9月始回忆录《我走过的道路》连载于《新文学史料》1978年第1期至1986年第4期。

1981年

3月27日逝世。

1984年

本年《茅盾全集》第1卷由人民文学出版社出版,至2001年出齐共40卷。约2007年又有《茅盾全集·补遗》上下卷出版。

参考资料:钱理群主编《中国现代文学三十年(修订本)》

中国现代史大事年表 一、中华人民共和国成立和巩固时期:1949—1953年 1.新中国成立前夕:中国人民解放军第一支海军——华东军区海军建立。 2.1949年9月:第一届中国人民政治协商会议在北平召开,通过《共同纲领》。 3.1949年10月1日:开国大典,标志中华人民共和国的成立,中国结束了半殖民 地半封建社会,在筹建新中国之时,提出实行民族区域自治;新中国成立后,明确提出要解放台湾;新中国成立前夕,成立第一支海军——华东军区海军;新中国成立前夕,空军成立;在建国的第一年里(1949.10—1950.10)同苏联等17个国家建立外交关系; 4.1950年10月—1953年7月:中国人民志愿军抗美援朝,司令员:彭德怀。 5.1950年:中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》,规定废除地主阶级 封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制。 6.1950—1952年底:土地改革。土地改革的完成,彻底废除了我国存在两千多年的 封建土地制度,地主阶级被消灭,农民成为土地的主人。使人民政权更加巩固,农村生产力大大解放,为国家的工业化建设准备了条件。 7.1951年:西藏和平解放。意义:标志着祖国大陆获得了统一,各族人民实现了大 团结。 二、向社会主义过渡时期:1953—1956年 1.1953—1957年:第一个五年计划。一五计划的完成使我国开始改变了工业落后的 面貌,向社会主义工业化迈进。 2.1953年底:周恩来在接见印度代表团时提出和平共处五项原则,成为处理国与国 之间关系的基本准则。 3.1954年起:国家对资本主义工商业社会主义改造,逐步发展为公私合营,实行赎 买政策;民族区域自治制度写入宪法,成为我国的基本制度

1985年 《落日断想》发表于《安徽青年报》11月12日。 1986年 《梅雨情》发表于《诗歌报》7月21日。 1987年 《英雄的风采》发表=F《散文》第7期,收录于《当代大学生散文诗选》(广西民族出版社)。 《我的父母爱我胜过他们自己》获得安徽大学首届文化艺术节创作一等奖,并获得合肥地区高校文学创作大奖赛一等奖,收录于《中国当代大学生优秀文学作品赏析》(河南大学出版社)。 1988年 《老木匠》发表于《飞天》第1期。 《生日》《小饰》发表于《飞天》第3期。 《高墙·青藤》发表干《作家》第4期。 《六月发黄昏》发表于《湖南文学》第8期。 《读地图》发表于《奔流》第11期,收录于《中国当代大学生诗歌精选欣赏》(河南人民出版社)。 2003年 作品集《在麦尖上跳舞》由大众文艺出版社出版。 2004年 作品集《细节》由人民日报出版社出版。 2007年 《先喝一杯冰水》发表于《辽宁青年》第3期,转载于《特别文摘》第6期、《花生文摘》第7期,收录于《神笔阅读与作文》(石油工业出版社)。 《婚姻这门手艺》发表于《石狮文艺》第2期,转载于《特别关注》第3期、《中年读者》第4期、《智慧》第6期、《幸福悦读》第8期。

《假领子》发表于《读者》原创版第3期。 《狮子的眼神》发表于《当代文萃》第5期,转载于《杂文选刊》第5期、《教师博览》第8期、《意林》第12期,收录于《神笔阅读与作文》(石油工业出版社)。 《玻璃心》发表于《青年博览》第6期,转载于《读者》彩版第7期、《青年文摘》(彩版)第9期。 《畏惧是一种责任》发表于《思维与智慧》第6期,转载于《晚报文萃》第7期、《应用写作》第10期。 《你的失误就是对手的成功》发表于《中国青年》第7期,转载于《名言》第10期。 《爱情像一双筷子》发表于《新一代》第1l期,转载于《青年文摘》(彩版)2008年第1期。 《联想的结局》发表于《格言》第13期,转载于《喜剧世界》第19期、《青年博览》第20期、《中外文摘》第16期。 《垃圾王和垃圾小子》发表于《杂文报》5月11日,转载于《小小说选刊》第14期。 《最后一个沙丘》发表于《意汇》第12期,转载于《读者》第23期。 《大象“少年犯”》发表于《新民晚报》6月20日,转载于《读者》第17期、《意林》第18期。 《这不是一个“局”》。发表于《读者》(原创)第11期,转载于《青年文摘》彩版第12期、《:经典杂文》第12期、《当代文萃》2008年第4期、《小作家选刊》2008年第6期、《青年博览》2008年第11期,收录于《神笔阅读与作文》(石油工业出版社)。 《一只肉鸡的科学一圭三》发表于《今晚报》11月17日,转载于《青年文摘》2008年第l 期,《经典阅读》2008年第2期,《科学与文化》2008年第2期,收录于《谐趣美文·天下阅读》(北方妇女儿童出版社)。 2008年 《你有多重要》发表于《人生与伴侣》第2期,转载于《读者》第2期、《青年博览》第3期、《小小说选刊》第5期、《语文世界》第6期、《半月选读》第6期,收录于《2008年年度小小说》(漓江出版社)等,获第12届全国小小说优秀作品奖。 《瓶盖上有几个齿》发表于《中国青年》第5期,转载于《意林》第7期、《读者》第9期、《微型小说精品》第6期,《知音文摘》第7期。 《差一点先生》发表于《笑林》第7期,转载于《发现》第8期、《特别文摘》第8期、《格言》第14期,收录于《2008中国年度杂文》(漓江出版社)。

子夜的好句好段摘抄 导读:好句: 雨滴就像千万个伞兵,从空中跳下来,安全地降落在地面上。 雨点连在一起像一张大网,挂在我的眼前。 微风吹过,雨帘斜了,像一根根的细丝奔向草木、墙壁。 雨水洒下来,各种花草的叶子上都凝结着一颗颗晶莹的水珠。 雨如万条银丝从天上飘下来,屋檐落下一排排水滴,像美丽的珠帘。 窗外下着蒙蒙细雨,滴滴的小雨点,好像伴奏着一支小舞曲,我不禁被窗外的世界所诱惑。 雨珠顺着小草的茎滚下来,一滴钻到土里,又一滴钻到了小草的嘴里,找不到了。 雨点儿落在我的头上、身上,我仰面向上,闭着眼,张着口品着那点点雨珠,顿时,我觉得自己仿佛在细雨的浇灌下又长了许多。 雷声响过,大雨就像断了线的珠子一样不断地往下落。 倾盆大雨下个不停,从房檐上流下来的雨水在街道上汇集成一条条小溪。 大雨疯狂地从天而降,黑沉沉的天就像要崩塌下来。 风追着雨,雨赶着风,风和雨联合起来追赶着天上的乌云,整个天地都处在雨水之中。 雨,像天庭飘下来的千万条银丝。

毛毛细雨,悄悄无声地飘落着,像是无数蚕娘吐出的银丝。千万条细丝,荡漾在半空中,迷迷漫漫的轻纱,披上了黑油油田野。 天际边滚来了团团乌云,一瞬间倾盆大雨,从天而降。 如丝的'小雨从空中降落,雨点是那样小,雨帘是那样密,给群山披上蝉翼般的白纱。 雨丝很细,很绵,像春天时空飘浮的柳絮。 像雾似的雨,像雨似的雾,丝丝缕缕缠绵不断。 一霎时,雨点连成了线,“哗”的一声,大雨就像天塌了似的铺天盖地从天空中倾泻下来。 早上下过一阵小雨,现在虽放了晴,路上还是滑得很,两边地里的秋庄稼,却给雨水冲刷得青山绿水、珠烁晶莹,空气里也带有一股清新湿润的香味。 狂风卷着暴雨像无数条鞭子,狠命地往玻璃窗上抽。 只见北海怒涛翻滚,咆哮奔腾。骤雨抽打着地面,雨飞水溅,迷潆一片。 秋雨如烟如雾,无声地飘洒在那空地上的瓦砾堆里、枯枝败叶上,淋湿了地,淋湿了房,淋湿了树。 春雨,像牛毛、像花针、像细丝,密密地斜织着。 秋雨如同满天发亮的珍珠,飘飘扬扬地挥洒着。 段落 雨从空中洒向各个角落,雨滴很像一颗颗晶莹透明的珍珠,好看

茅盾作品整理以及主要成就详细论述(个人整理) 第一小节作品 茅盾(原名沈德鸿,字雁冰,1920年主持《小说月报》,1921发起“文学研究会”): 《蚀》三部曲:《幻灭》(1927,慧女士、静女士——章静、抱素、强猛) 《动摇》(1928,方罗兰、胡国光、李克、孙舞阳) 《追求》(1928,张曼青、王仲昭、章秋柳、史循) 《虹》(1929,梅行素、韦玉、柳遇春、惠师长、梁刚夫) 《子夜》(1933,民族资本家吴荪甫、买办金融家赵伯韬、封建地主冯云卿、金融资本家杜竹斋、鹰犬屠维岳、中小资本家朱吟秋、林佩瑶) 《林家铺子》(1932,林先生) 农村三部曲:《春蚕》(1932,老通宝、阿多) 《秋收》(1933) 《残冬》(1933) 《中国新文学大系·小说一集·导言》(1935,论文,良友图书印刷公司出版) 《时间的记录》(1945,包括《风景谈》[1941,《文艺阵地》]) 《腐蚀》(1941,赵惠明,以皖南事变为背景,日记体) 《见闻杂记》(1941,散文集,包括《白杨礼赞》[1941,《文艺阵地》]) 《霜叶红于二月花》(1942,早期民族资产阶级王伯申、封建没落地主赵守义、青年地主钱 良材、张婉卿旧式女性的蜕变) 《清明前后》(1945,剧作,胡永清,赵自芳女性民族资本家) 《锻炼》(1948,严仲平) 《多角关系》(唐子嘉)

《第一阶段的故事》(何耀先) 《当铺前》(王阿大) 《水藻行》(财喜、秀生) 《大鼻子的故事》(小瘪三) 《烟云》 《三人行》 第二小节概述 为什么说茅盾的“社会剖析小说”在30年代开创了新的文学范式?(茅盾《子夜》对现代长篇小说艺术框架的构建有什么独特的贡献?)(这两问是两个考题,答案主要针对第一题) 茅盾在小说领域继承了五四文学研究会人生派的现实主义精神,建立了全新的“革命现实主 义文学模式”。 1、积淀深厚的现实主义传统与时代典型的创造。不似鲁迅的“历史视角”,而采用“现代视角”,反映重大题材,反映“时代性”与“社会化”的现实主义传统。其创作充分适应了30年代社会生活内容的变化,大大提高了小说反映广阔社会生活的可能性。 2、气势阔大的创作“史诗传统”,以描写社会的“全般”见长,将笔触深入到到现代中国社会的各个历史时期、生活领域和社会阶层。以历史性的巨大内容,宏伟的史诗性结构,大 规模地、全景式地反映当时的社会现实。 3、注重社会分析的“理性化”叙事传统。在小说叙事中贯穿清晰的理性思路,通过精细观察,运用社会科学理论分析现实,指导创作,客观叙述,并以此取舍情节,创造人物,托出主题,揭示现实社会生活的“本质”。具有社会科学家的气质,依靠理性分析来开拓形象思维的深广度,从典型环境来解释并塑造典型人物,在戏剧性强的情节中突现人物性格及其成 长史。 “茅盾模式”的创造开创了左翼文学中“社会剖析派”的主流范式,是对五四的“个人化” 和“情绪化”以及“革命浪漫主义”中过分追求直觉与非理性创作倾向的反拨。 论述茅盾的艺术成就。

中国近代史大事年表 1839年林则徐在广州禁烟。6月在虎门海滩销烟。英国政府决定发动侵略中国战争。 1840年6月,鸦片战争爆发,英军从广州转攻厦门,攻陷定海,北犯天津。 1841年1月,琦善同英国签订《穿鼻草约》,道光帝不满,派奕山到广州主持军事,对英作战。关 天培在虎门炮台抗击英军,壮烈牺牲。5月,英军进逼广州,弈山投降。三元里人民进行 抗英斗争。9月,定海再次陷落,三总兵抗敌牺牲。 1842年6月,陈化成坚守吴淞口以身报国。镇江守军与敌人血战到底。8月,英舰到达南京江面,清政府被迫签订了《中英南京条约》。 1843年英国强迫清攻府签订《中英五口通商章程》和《虎门条约》,作为《南京条约》的附件。 洪秀全创立拜上帝教。 1844年中美望厦条约》和《中法黄埔条约》签订。洪秀全和冯云山到广西山区传教,杨秀清、萧 朝贵、韦昌辉、石达开先后参加拜上帝教,成为领导骨干。 1848年洪秀全写成《原道觉世训》、《太平天日》等文章,表现了要建立帝王事业的志愿。 1851年1月11日,洪秀全在广西金田村起义,建号太平天国。9月,在永安州城建制封王。1853年3月,太平军占领南京,改名天京,定为都城。颁布《天朝田亩制度》。 4月,发动北伐与西征。 9月,周立春领导青浦人民赵义,刘丽川领导上海小刀会起义。北方捻党起义。 1855年捻党在雉河集会盟,推张乐行为盟主,开始有统一的指挥和领导。捻军成为太平天国在北 方的友军。 1856年秋,“天京事变”发生。第二次鸦片战争爆发。 1858年沙俄强迫黑龙江将军奕山签订《爱珲条约》。 英法联军占领天津。俄、英、法、美强迫清政府分别签订《天津条约》。 1859年6月,英法公使到北京交换条约文本,蓄意挑衅,炮轰大沽口。中国守军开炮还击,击沉 击毁敌舰十多只,英海军司令受重伤。 1860年英法联军攻占天津、北京。中英、中法、中俄《北京条约》签订。 1861年11月,那拉氏发动政变(史称“辛酉政变”或“北京政变”)。中外反动势力勾结起来,共 同镇压太平天国运动。 曾国藩创设安庆军械所。它是洋务派办的第一个军事工业。 1862年陈玉成在安庆防御战中牺牲。李秀成率军进攻上海,同中外反动军队激战。曾国藩统率反 动武装,在外国侵略者配合下围攻天京。太平天国军民进行天京保卫战。 1864年7月,天京陷落,太平天国失败。 1865年阿古柏率军侵入新疆。不久,成立哲德沙尔国,自立为汗。俄、英侵略者先后承认这个伪 政权。 1867年美国借口美船水手被杀,派军队侵犯台南瑯王乔,被台湾人民击退。 1868年捻军失败。 1871年沙俄派兵侵占伊犁地区。 1872年李鸿章在上海设立轮船招商局。它是洋务派办的第一个与民用有关的工业。 广东南海商办的继昌隆缫丝厂创立。 1874年日本侵略军侵犯台湾瑯王乔,台湾军民坚决抵抗,日军惨败。清政府被迫签订《北京专条》。1876年《中英烟台条约》签订。 1881年沙俄强迫清政府签订《伊犁条约》。 1883年12月,中法战争爆发。 1884年8月下旬,法舰突然袭击马尾军港的福建水师。清政府下诏对法国正式宣战。10月,刘铭 传的清军击退进犯台北的法军。 1885年3月,法舰进犯浙江镇海。刘永福黑旗军和越南人民配合,在临洮大败法军,收复十多个 州县。冯子材在镇南关大败法军,乘胜追击,收复谅山等要地。 6月,《中法新约》签订。 1888年康有为第一次向光绪帝上书,要求变法。

茅盾子夜艺术特色 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

《子夜》写于1931年至1932年间,是茅盾作品走向成熟的代表作,也是中国现代文学的扛鼎之作。它从正面展现了30年代中国社会阶级斗争的全貌并揭示出各个部分间的内在联系和发展趋势,全书以买办资产阶级,民族资产阶级,革命运动者及工人群众为主体,结构规模宏大,人物关系复杂,又始终围绕民族资本家吴荪莆这一个点,以故事情节刻画人物,又以人物带动情节发展,其艺术特征尤其值得我们探讨。 一、严谨宏大的结构:以人物为主,围绕中心轴 茅盾《子夜》大规模、全景式地描写时代社会生活,真实反映和还原那个时代的人与事,对现代长篇小说艺术框架的构建具有重要意义。《子夜》不仅是茅盾的成功,也让我们看到了整个时代长篇小说的成熟与成功。《子夜》一开篇即以吴太爷的葬礼为基点,全方位的介绍了上海当时的风云人物,吴荪莆、赵伯韬、周仲伟、韩孟翔、杜竹斋等后来一系列影响巨大的人物。一时间吴太爷的葬礼便变成风云际会的时代背景,他与他,他与她,她与她,谁又是谁故事中的主角。《子夜》洋洋洒洒写了70多个人物,却始终围绕民族资本家代表吴荪莆为中心点,围绕民族资本家吴荪莆与买办资本家赵伯韬的矛盾为主。一个主线,一个人物,一个中心点,架起的便是整部《子夜》。 二、史与诗的结合,典型环境的塑造 作者从吴太爷的视角出发,给我们塑造了夜上海的典型环境,灯红酒绿,奢靡泛滥,也为下面情节的铺陈做了伏笔。除了夜上海这一典型环境的塑造,增加了小说的真实性,也用了较多笔墨记录了当时的大事件。茅盾的《子夜》其实被真实地镶嵌在1930年五月到七月这段历史

叶圣陶小说创作年谱 1、《姑恶》,1913年12月21日作毕,刊《小说丛报》第三期。 2、《佛胤记》,1914年5月中旬作毕,未发表 3、《玻璃窗内之画像》,1914年5月22日作毕,刊《小说丛报》第二期,1914年6月10日出版。 4、《穷愁》,刊《礼拜六》第七期,1914年7月18日出版。 5、《博徒之儿》,1914年7月25日作毕,刊《礼拜六》第十二期,1914年8月20日出版。 6、《孤霄幻遇记》,1914年8月20日作毕,刊《礼拜六》第十九期,1914年10月10日出版。 7、《贫女泪》,刊《小说丛报》第三期,1914年9月1日出版。 8、《黑梅夫人》,1914年9月1日作毕,刊《礼拜六》第十七期,1914年9月26日出版。 9、《浮沉》,1914年9月7日作毕,未发表。 10、《无告孤雁》,1914年9月8日作毕,为发表。 11、《飞絮沾泥录》,1914年9月18日作毕,刊《礼拜六》第二十期,1914年10月17日出版。 12、《戕性》,1914年9月24日作毕,未发表。 13、《翁牖新梦》,1914年10月28日作毕,刊《礼拜六》第二十七期,1914年12月5日出版。 14、《淞垒记》,1914年11月9日始,至1916年4月11日完篇,未发表。 15、《终南捷径》,1914年11月10日作毕,刊《礼拜六》第二十六期,1914年11月18日出版。 16、《痴心男子》,刊《礼拜六》第四十六期,1915年4月17日出版。 17、《良心上之敌忾》,刊《礼拜六》第六十三期,1915年8月14日出版。 18、《一贫一富》,刊《礼拜六》第六十四期,1915年8月21日出版。 19、《某教师》,刊《礼拜六》第六十五期,1915年8月28日出版。 20、《灵台艳影》,刊《礼拜六》第六十六期,1915年9月4日出版。 21、《葛兰小史》,1915年9月21日作毕,刊《礼拜六》第七十三期,1915年10月23日出版。 22、《我心匪石》,1915年11月5日作毕,刊《礼拜六》第八十期,1915年12月1日出版。 23、《倚闾之思》,1915年11月12日作毕,刊《小说海》第二卷一号,1916年1月1日出版。 24、《旅窗心影》,1915年12月5日作毕,刊《小说海》第二卷四号,1916年4月1日出版。 25、《反求诸己》,1915年12月20日作毕,未发表。 26、《春宴琐谭》,刊《妇女杂志》第四卷二、三号,1918年2月5 日、3月5日出版。 27、《这也是一个人?》,1919年2月24日作毕,刊《新潮》第一卷三号,1919年3月1日出版。 28、《春游》,1919年3月19日作毕,刊《新潮》第一卷五号,1919年5月1日出版。 29、《秋之夜》,刊《妇女杂志》第五卷第九期,1919年9月5日出版。 30、《“你的见解错了!”》,1920年5月6日作毕,刊《时事新报·余载栏》,1920年5月16日出版;又刊《妇女评论》第一卷第六期;《新潮》月刊第二卷第四号刊载时,改名为《两封回信》。 31、《欢迎》,1920年7月2日作毕,刊《京报·青年之友》,1921年4月7日、8日出版。 32、《不快之感》,1920年7月21日作毕,刊《新潮》三卷一号,1921年10月1日出版。

综合评价 《子夜》是茅盾先生大规模描写中国社会全貌的力作,也奠定了茅盾先生在中国现代文学发展中的历史地位。《子夜》是我国现代文学史上一部杰出的革命现实主义长篇小说。瞿秋白评价《子夜》:“这是中国第一部写实主义的成功的长篇小说。”其艺术特点如下: 1.宏大严谨的结构。《子夜》是一部规模宏大的对中国第一大都市上海作全方位描写的文学作品。它描写了工厂生活和工人运动,描写了民族资产阶级的奋斗,买办资产阶级的活动,金融、公债市场的风波以及都市各阶层人物的面貌。作品以吴荪甫为矛盾冲突的轴心,辐射出各种人物和事件。几条线索错落有致地进行铺叙,其中以吴赵斗法为整个作品的主线,以此带动其他几条线索的展开,使之融合为一个有机的整体。整个作品的情节发展十分紧凑,时间跨度小、人物众多,经纬交汇地建成了《子夜》这部作品的“网状结构”。 2.心理描写大为突出,且采用传统的肖像描写、人物语言描写以及细节描写的方法刻画人物。《子夜》对人物下意识和幻觉的描写增强了整个作品心理分析的色彩。 3.语言具有简洁、细腻、生动的特点。它没有过度欧化的语言,偶尔运用古代成语也是恰到好处,妙趣横生。人物的语言和叙述者的语言都能够随着故事和人物性格的发展变化而具有不同的特色,使读者能够如闻其声、如见其人、如临其境。 人物形象 吴荪甫 吴荪甫是中国民族资产阶级的典型。他是上海滩上的工业巨头,财力雄厚,开办有近万人的裕华丝厂。他的主要性格及特征是精明能干,有雄心有魄力,富有冒险精神,是一个铁腕人物。在他和其他民族资本家的关系中,表现出他的心狠手辣的性格特点。但吴荪甫也有软弱空虚的另一面性格。他的这一形象充分体现出中国民族资产阶级的两重性:一方面对帝国主义等不满;另一方面对工农运动和革命武装极端恐惧与仇视。一方面对统治阶级的腐败制度与军阀混战的局面不满;另一方面又依靠反动势力镇压工人农民运动。两重性使得他处在一个非常微妙的夹缝中,同时也决定了他悲剧的命运。 赵伯韬 赵伯韬是买办资本家形象。他是上世纪二三十年代中国买办资本家的典型。他是美国垄断资产阶级的走狗。后台的撑腰,使他完全主宰着上海滩的金融市场,他的目的是消灭和吞并中国的民族工业,他是个心狠手辣的大魔王。小说中着重刻画了他在投资市场的活动。他给人最深刻的印象是诡诈,他设置圈套勾引吴荪甫加入“多头”的秘密组织,合伙经营公债投机生意,然而又勾结国民党政府、军阀操纵股市,使吴荪甫血本无归。小说还描写了赵伯韬糜烂的生活,他扒进各式各样的公债,也扒进各式各样的女人,显示了他精神上的极端腐朽。总之,这是一个坏得连自己都失去感觉的买办资本家。 精彩片段 吴荪甫挂上了听筒,脸色突又放沉了。这不是忧闷,这是震怒。韩孟翔那样靠不住,最不该!况且还有刘玉英!这不要脸的,两头做内线!多少大事坏在这种“部下”的没良心,不忠实!吴荪甫想起了恨得牙痒痒的。他是向来公道,从没亏待了谁,可是人家都“以怨报德”!不必说姓韩姓刘的了,就是自己的嫡亲妹子四小姐也不谅解,把他当作老虎似的,甚至逃出去不肯回来! 一阵怒火像乱箭一般直攒心头,吴荪甫全身都发抖了。他铁青着脸,咬紧牙齿在屋子里疾走。近来他的威严破坏到不成个样子了!他必须振作一番!眼前这交易所公债关口一过,他必须重建既往的威权!在社会上,在家庭中,他必须仍旧是一个威严神圣的化身!他一边走,一边想,预许给自己很多的期望,很多的未来计划!专等眼前这公债市场的斗争告一个有利的段落,他就要一一开始的!

中国近代史大事年表(详细). 时间重大事件 1840年--1919年:旧民主主义时期 1839年林则徐在广州禁烟。6月在虎门海滩销烟。英国政府决定发动侵略中国战争。1840年6月,鸦片战争爆发,英军从广州转攻厦门,攻陷定海,北犯天津。鸦片战争后,中国少数人有了民族觉醒的意识。 1841年1月,琦善同英国签订《穿鼻草约》,道光帝不满,派奕山到广州主持军事,对英作战。关天培在虎门炮台抗击英军,壮烈牺牲。5月,英军进逼广州,弈山投降。三元里人民进行抗英斗争。9月,定海再次陷落,三总兵抗敌牺牲。 林则徐编成了《四洲志》。被誉为“近代中国睁眼看世界的第一人” 1842年6月,陈化成坚守吴淞口以身报国。镇江守军与敌人血战到底。8月,英舰到达南京江面,清政府被迫签订了《中英南京条约》,是近代中国第一个不平等条约。(主要内容:五口通商。广州、福州、厦门、宁波、上海;赔款。清政府向英国赔款2100万元;割地。清朝政府将香港岛割让给英国;协定关税。对中国社会性质的影响:中国开始沦为半殖民地半封建社会) 1843年英国强迫清攻府签订《中英五口通商章程》和《虎门条约》,作为《南京条约》的附件。 1843年魏源在《四洲志》的基础上编纂了《海国图志》,提出了“师夷长技以制夷”。1844年《中美望厦条约》和《中法黄埔条约》签订。 这一系列不平等条约,破坏了中国的主权和领土完整,领海主权,司法主权(享受领事裁判权),关税主权(协定关税)等等。 洪秀全创立拜上帝教。洪秀全和冯云山到广西山区传教,杨秀清、萧朝贵、韦昌辉、石达开先后参加拜上帝教,成为领导骨干。 1848年洪秀全写成《原道觉世训》、《太平天日》等文章,表现了要建立帝王事业的志愿。 1851年1月11日,洪秀全在广西金田村起义,建号太平天国。9月,在永安州城建制封王。 1853年3月,太平军占领南京,改名天京,定为都城。颁布《天朝田亩制度》。(评价:以小农经济为基础的平均主义思想,要在小农经济的基础上废除私有制,并绝对平均分配所有财物,这是一种空想,加上连年征战,在当时的历史条件下是不能实现的)4月,发动北伐与西征。 9月,周立春领导青浦人民赵义,刘丽川领导上海小刀会起义。北方捻党起义。 4月23日沙俄尼古拉一世下令侵占中国库页岛。 1855年捻党在雉河集会盟,推张乐行为盟主,开始有统一的指挥和领导。捻军成为太平天国在北方的友军。 1856年秋,“天京事变”发生。第二次鸦片战争爆发。由盛转衰的分水岭 1858年沙俄强迫黑龙江将军奕山签订《爱珲条约》。 英法联军占领天津。俄、英、法、美强迫清政府分别签订《天津条约》。(中英天津条

冰心 (1900~1999年)原名谢婉莹,福建长乐人,关注“爱”的哲学。 1919年,发表《两个家庭》崭露头角 1919~1920年,进入文坛,以问题小说起步表现了探究人生意义的热忱,陆续发表《两个家庭》、《斯人独憔悴》、《秋风秋雨愁煞人》等揭露了“旧社会、旧家庭的不良现状” 1921年,文学研究会成立,是最早加入该会的少数女会员之一。1921年5月,出版短篇小说散文集《超人》,标志着冰心对社会种种问题“爱的哲学。” 1922年发表《烦闷》 1922年《晨报副镌》间续刊登冰心的小诗《春水》 1923年1月,出版第一部诗集《繁星》 1924年发表《悟》。《超人》、《烦闷》、《悟》构成了冰心“爱的三部曲” 1931年,发表《分》,之后陆续发表《六一姊》、《冬儿姑娘》、《我们太太的客厅》、《相片》等。 1943年发表《关于女人》,是冰心抗战时期在重庆《星期评论》上以“男士”笔名发表的重要作品。 1999年2月28日,作家冰心逝世。 创作变化: 冰心的问题小说围绕着“爱的哲学”经历了发展变化的阶段,从

追寻到宣扬,最后信疑参半,这是冰心小说独特的旋律。1931年发表的《分》,划出了冰心小说创作的新阶段,从作者以往信奉与宣扬“爱的哲学”与早已潜隐地所受的基督教教义的影响中有所超拔,有爱有憎代替了“万全之爱。” 沈从文 (1902~1988)原名沈岳焕,湖南凤凰县人。他的小说可分为两类,第一类是写城市与知识阶级,第二类是写乡村与抹布阶级的。1922年,受五四余波之影响来到北京升学未成开始学习写作。1924年底,开始在《晨报副刊》发表作品。 1928年,在上海与胡也频、丁玲合编文学刊物《红黑》 1931年,发表短篇小说集《龙朱》 1933年9月,接编《大公报·文艺副刊》,并主持《大公报》文艺奖 10月,在其主编的《大公报·文艺副刊》第9期发表《文学者的态度》引发“京派”与“海派”的论争。 1934年,创作中篇小说《边城》,原载于《国闻周报》第十一卷1935年,发表短篇小说集《八骏图》 1938年,创作长篇小说《长河》 1940年,发表短篇小说《绅士的太太》 1945年,发表长篇小说《长河》 1988年5月10日,作家沈从文在北京逝世 创作变化:

日本历史年表 西元年天皇大事记 57 垂仁天皇 [BC.29-70] 倭奴国王朝贡后汉,光武帝授汉委奴国王印。 107 景行天皇 [71-130] 倭国王升入贡后汉,献奴隶160人。 146 成务天皇 [131-190] 倭国大乱,女王卑弥呼立。 192 仲哀天皇 [192-200] - 239 - 邪马台国女王卑弥呼遣使带方郡。魏明帝赐金印紫绶与亲魏倭王的称号。266 - 倭女王壹与遣使朝贡西晋。 300 应神天皇 [270-310] 古坟文化。大和朝廷统一大半国土。 [编辑]大和时代 西元年天皇大事记 367 仁德天皇 [313-399] 百济朝贡日本。 369 出兵朝鲜南部,前后任那成立。391 破百济、新罗。 404 履中天皇 [400-405] 与高句丽作战于带方。 406 反正天皇 [406-410] - 413 允恭天皇 [412-453] 倭王赞遣使朝贡东晋。 438 倭王珍遣使朝贡东晋,封安东将军。443 倭王济遣使朝贡宋朝。 453 安康天皇 [453-456] - 462 雄略天皇 [456-479] 倭王兴袭爵。 478 倭王武遣使入宋上表,封安东大将军。 480 清宁天皇 [480-484] - 488 仁贤天皇 [488-498] -

498 武烈天皇 [498-506] - 512 继体天皇 [507-531] 大伴金村割任那四县给百济。 522 司马达到日本后,在大和国高市郡坂田原安置佛像。527 筑紫国造磐井叛乱 (磐井之乱)。 531 安闲天皇 [531-535] - 538 宣化天皇 [535-539] 佛教正式传日,百济圣明王献佛像经典。 552 钦明天皇 [539-571] 百济国圣明王遣使,赠日本国释迦牟尼佛金铜像一尊及幡幢和经论。 553 百济贡医易历等博士。562 新罗灭任那日本府。 584 敏达天皇 [572-585] 日本始有出家者。 587 用明天皇 [585-587] 苏我马子杀物部守屋。 592 崇峻天皇 [587-592] 苏我马子杀崇峻天皇。推古天皇即位。 [编辑]飞鸟时代 西元年年号天皇大事记593 - 推古天皇(女) [592-628] 圣德太子摄政。建四天王寺〈难波〉。 594 颁布兴荣三宝之诏。 599 初次派遣使者(遣隋使)到中国留学〈隋文帝开皇二十年〉。 603 制定官位十二阶。 604 日本开始采用历法。制定《宪法十七条》。 606 规定各寺每年四月八日〈浴佛会〉及七月十五日〈孟兰盂会〉设斋会。 607 派小野妹子入隋朝贡。建法隆寺〈为日本流传下来最早的木造建筑〉。第二次派遣使者到中国留学。 608 隋使斐世清来日,派小野妹子再次入隋,留学生高向玄理等随行。614 第三次派遣使者到中国留学。 622 圣德太子去世。 624 开始设立僧官制度〈分僧正、僧都及法头三等〉。 625 高句丽沙门惠观传入三论宗。 630 - 舒明天皇第一次遣唐使,派犬上御田锹等入唐。

论《子夜》的艺术特色

论《子夜》的艺术特色 长篇小说《子夜》是茅盾小说的代表作。也是“五四”以来革命现实主义的力作。无论在茅盾60多年的文学生涯中,还是在中国现代文学史上,都具有里程碑式的地位。 《子夜》始作于1931年10月,完成于1932年12月,原名为《夕阳》,1933年1月正式出版时改为《子夜》。作者说:“《子夜》即半夜,即已半夜,快天亮了。”这是从当时革命发展的形式而言的。茅盾创作《子夜》在于通过艺术形象的塑造反映中国社会现实,驳斥当时对社会发展局势的种种错误认识。《子夜》的发表在当时影响力很大。就小说显示的社会概括的广度和深度、艺术结构的宏大与繁复、人物创造的多姿与传神、文学语言的华赡、劲健和爽利而言,它都足以使茅盾和一般的作家拉开一大段距离。茅盾所具有的经营较大规模作品的才情、功力和耐性,在现代文学史上是少人比肩的。 一直以来,许多评论家对《子夜》的评价毁誉纷呈,但这恰恰证明这部作品内涵丰富复杂,不是一次性探索就可穷其奥秘的。《子夜》的艺术成就是多方面的,下面只从取材方面、人物塑造、情节结构、语言等几个主要方面来谈一谈《子夜》的艺术特色。 一 《子夜》在题材选择上的特色主要体现为一种“史诗性”特色,这也是正代表着茅盾创作在题材上的特色即“大规模地描写中国社会”。题材上非常广泛,具有完整概括中国现代革命史的宏伟构思。茅盾是写历史画卷的大手笔,概括历史完整画卷的巨匠。他的创作是艺术化的历史,历史化的艺术。他总是明确地、自觉地写历史,完整地描摹社会生活全景图,这就使他的艺术创作表现出构思宏大,具有深重历史感的鲜明特征。作品的重心是描写“都市”,但它又不是单纯地写都市,要以农村与都市的对比,反映中国革命的“整个面貌”。在作品当中,我们可以窥见中国现代革命史的全部复杂斗争,找到各个阶级、各个阶层、各种倾向、各种代表人物的音容笑貌。正是出于对社会面貌整体把握的需要,为此,还特意将作品的主人公吴荪甫设计成一个纺织业的民族资本家,一个生产原料来源于农村的“纱厂老板”,因为这一角色地位便于“联系农村与城市”。虽然《子夜》完稿时最终偏重于都市描写,并明显使人感到反映农村阶级斗争的第四章游离于主要情节,但作者却始终不愿割舍,这就是出于再现社会“整个面貌”的总体来考虑的。 茅盾创作《子夜》时,为了取材的真实,在构思和素材搜集过程中,他几乎每天都在“东奔西走”。他除了亲访现代都市各种身份的人物(企业家、商人、公务员、经纪人)外,并且实地考察了现代工业如丝厂和火柴厂,还亲自考察了现代交易市场如工伤证券交易所;甚至连吴荪甫坐什么样的牌号的汽车这种小细节也反复地调查研究过:原先想让吴荪甫坐福特牌小汽车,因为当时上海“流行福特”,后来经研究又改坐了雪铁龙,因为“像吴荪甫那样的大资本家,应该坐更高级的轿车。”通过实地调查,茅盾对产业界、金融界的情况了然于胸,这使他能于无形中消解自己的政治意识和理论思维,因此,《子夜》能以生动的形象真实、细致地再现生活,在同类作品中得以独领风骚。 二

茅盾子夜读后感 篇一:茅盾子夜读后感茅盾先生的《子夜》写出了30年代初期中国民族工业资本家们生存的困境。外有连连的战事,内有帝国主义所豢养的买办金融资本家们的打压。在这样一个时代背景下,像吴荪甫一类想以工业振兴中华的宏伟梦想只得是幻像,像肥皂泡泡一样,飞得再高,也终究逃不过破碎的命运。 吴荪甫是民族工业资本家,也是《子夜》的主人公。他机智果断,抱负远大,在上海那个灯红酒绿拜金的大城市中占有一席之地。他精明强干,为自己的梦想雄心勃勃地拼搏。他一口气吞并了八个小厂,想成为工业界领袖;他与大兴煤矿公司总经理王和甫等人创建了益中信托公司;也曾在公债市场上狠赚一笔。但他生不逢时,正处于半殖民地半封建社会的中国不能让他施展自己的才略。双桥镇的农民暴动摧毁了他在家乡经营的产业;他苦心经营的丝厂工潮迭起;处心积虑组建起来的益中公司又因为产品滞销而成为箍在身上的“湿布衫”;在公债市场上又饱受买办金融资本家赵伯韬的打压。但当他想放弃时,他仍对自己说:“不!我还是要干下去的!中国民族工业就只剩下屈指可数的几项了!丝业关系中国民族的前提犹大!——只要国家像个国家,政府像个政府,中国工业一定有希望的!”这是《子夜》给我印象最深的一句话,尽管吴荪甫最后终因为在公债市场与赵伯韬

的角逐失败而破产,他的这一句话,还是给我留下了无数的感动与钦佩。 但在欣赏吴荪甫的同时也得承认他的短处。 他企图从工人身上挽回因外货倾销和军阀混战所造成的企业不振,想吸尽工人的血汗弥补他在投机市场上所受到的损失。这些都是他对工人的剥削和压榨。他自尊心太强,太死要面子,他无法抗拒历史的必然法则为他安排下的失败命运。他只能用伪装的镇静来掩饰内心的惶惧和不安,从来不让人家看见他也有苦闷沮丧的时候,即使是他的妻子林佩瑶。他心中承载了太多,以至于当他破产时,他想到了自杀。直至小说结尾,他身边所剩之人已寥寥无几了。他的自私,贪念,利欲使他“身边的人”渐渐离开了他。他的悲剧结局也许是从开始就已注定,也许吴老太爷的死就是他命运的伏笔。 此外,《子夜》给我印象最深的,还有环境的描写。例如它用“天空张着一望无际的灰色的幕,只有西边的天空像是破了一个洞,露出小小的一块紫云。太阳仓皇的面孔在这紫云后面向下没落。”这种平淡的环境描写,以及其他一些恶劣的环境描写暗示人物的命运或喜或悲。茅盾先生还在很多地方通过自然景物的描写来渲染气氛,衬托人物情绪的变化,来鲜明显示人物性格。“他绝不为写景而写景,写景即为写人。有时是因情取景,有时是借景写情,情景交融,文

创作特色 编辑茅盾创作题材 茅盾的对作品选材的注意力一直放在那些具有重大意义的事件上,捕捉和传达那些新近发生的重大事实,将当代重要的政治经济事件作为自己的创作题材。茅盾在这些事件尚未从当代人的印象中消退时,便将它们纳入和熔铸在自己的艺术作品中。他的大多作品都可以说是中国现代革命史的艺术的大事记,是纪实的文学报告,是中国现代革命史的现实主义的编年史。通过一个历史时期广阔、复杂的社会面貌的反映,以显示这个时代的本质特征。茅盾的作品具有鲜明的时事性、纪实性和传记性的特征。其题材主题具有重大性与时代性。如《蚀》的第一部是在蒋介石发动4·12反革命政变的四个月后动笔写成的,第二部是在同年11月份开始写作,第三部写于1928年4-6月,仅仅在事件发生一年之后,就完成了对大革命经验的记录和艺术概括。而小说《农村三部曲》(《春蚕》、《秋收》、《残冬》)真实反映了三十年代初中国农村“丰收成灾”的现实和农民的觉醒、反抗的过程。他的散文及报告文学亦然,同样取材于当下发生的事件,如《白杨礼赞》描写的西北地区的白杨树而实际则是赞扬当时抗战的战士们,《访苏实录》则实实在在地描写了作者自己在苏联的所见所闻。可以说茅盾的这些题材的作品是中国现代革命史和现代思想史的最佳文学记录。[1] 在关注现实题材的基础上,茅盾也开拓了都市题材作品的创作,他的《子夜》直接记录和概括了1930年春夏间在大都市上海发生的经济和政治斗争,而《幻灭》、《动摇》和《追求》的故事也同样发生在两个都市之中,这些小说深深扎根于都市的大环境中,并以此为背景展开故事的脉络向前推进。茅盾在都市的背景下运笔自如,展示了对都市题材优秀的驾驭能力。而在都市题材之外,茅盾也深化了鲁迅开创的乡村题材创作,他的《农村三部曲》顾名思义就是写在农村里的三个小说,其中《春蚕》是茅盾农村题材小说的代表作,小说通过一幅浓郁江南水乡的风俗画形象的描画了帝国主义侵略给农民带来的冲击和上产所带来的恐慌。[9] 茅盾叙事风格 在叙事方面,茅盾追求宏大而严谨的布局,他在小说中喜欢采用能够体现时代性的网状型结构形式。如作品《子夜》茅盾根据主题的需要,根据中心人物性格发展的逻辑来安排各种人物事件,矛盾冲突和环境场面,作品一开始就在吴老太爷的吊唁仪式上将所有重要人物推上前台,组成复杂的人物网络,以及在设下情节因果关系的伏笔,从而经纬交汇地建成《子夜》式的也是茅盾式的庞大的“网状结构”。与其他现实主义大师一样,茅盾也是一个擅长于心理描写的语言大师。他的心理描写手法多样但是最具特点的是注重“社会心理因素”的探索。他往往以充满着血和泪的感情对形形色色的小资产阶级人物心灵世界进行刻画和解析。通过心理描写的艺术手段强烈地表现他们苦闷、傍徨的矛盾心绪,从而揭示人物内心世界的隐秘和冲突以及这种冲突的社会性,丰富人物的性格,使人物达到形神具现的境地。比如,《春蚕》中对人物的心理描写,通过人物触景生情,情随物迁的心境变化,再现其内心世界。在《腐蚀》中,采用以内视角为主的叙述方式来叙事状物,使作品的心理剖析和社会环境描写达到了“精微真确”的程度。而《子夜》中,茅盾又将这种心理描写提升到象征主义的应用上,从第一章吴太爷的言行总是围绕着一个总体象征展开,可以散在各处的象征性细节窥见到这个老封建的内心世界,如老太爷对快节奏的都市生活闭起双眼全身发抖的细节。[9] [1] [14] 小说之外,由于时代政治性的缘故,茅盾的散文也形成了风格鲜明的叙事方法,善于使用以托物言情寄意和以实衬虚的叙述手法。如《白杨礼赞》整个艺术构思中,以无边无垠、雄壮、伟大但又显得单调的西北黄土高原来衬托傲岸挺拔的白杨树,以白杨树的形象实体的描写来透出它的精神,同时又以白杨树的实体与精神来展现抗日军民及其领导者共产党的伟大气概。《风景谈》用虚实结合、避虚就实的手法在浩瀚的西北沙漠背景上推出忍辱负重、坚韧沉毅的骆驼队,并借助叮当的驼铃声作为节奏,以猩红大旗作为标帜,象征性地描绘出民族危难当头的时代环境中党领导的解放区所处的历史地位,所体现的民族的伟大精神。[15]

.《子夜》显示了一种开朗视野,宏大严谨的结构,线索繁多,人物关系复杂,反映各种矛盾,始终围绕一个交点,一条主线,一个中心人物,以吴逊甫为代表的民族资本家的命运。, 《骆驼祥子》 1.结构严整,主线分明,情节的开展前呼后应。 2.善于运用多种表达手法,细腻地描述人物的心理活动。 语言朴实自然,生动明快,具有鲜明的地方色彩和浓厚生活气息。 关于《子夜》的评析 摘要:茅盾是我国现代文学史上著名的文学批评家、小说家,是左翼文学的奠基人。他的《子夜》是我国文学史上一部成功的革命性现实主义小说,它的发表不仅标志着茅盾小说创作的成熟,还标志着30年代小说创作的成熟。该小说独特的艺术结构也是前古人的,对后来小说创作结构发展产生深远影响,是《子夜》成功的一个重要方面。茅盾的理性创作风格也随着形成,与独特的立体式网络结构相结合,开辟了用理性分析来扩展形象思维深广度的创作道路,形成了典型的“社会剖析派”小说。 关键词:《子夜》艺术结构网络性 茅盾是我国现代文学史上著名的文学批评家、小说家,是左翼文学的奠基人。他于1930年创作的《子夜》是中国五四以来新文学运动中产生的一部杰出的革命现实主义长篇巨作,也是20世纪30年代左翼文艺的重大收获,是茅盾的代表作。它的诞生标志着茅盾的创作开始进入了一个新的成熟阶段。 《子夜》把个人、群体和民族的危难联系在一起,把艺术审美和历史理性的思索并置一处,通过错综复杂的社会关系形成网络式的结构艺术,从而奠定了中国社会分析型小说的基础,被瞿秋白称赞为“中国第一部写实主义的成功的长篇小说”。从一定意义上说中国新文学的长篇小说成就,主要体现于茅盾这一最重要的代表作——《子夜》。 《子夜》是以1930年春夏之交为时代背景的。在当时的现实社会中,国民党内部争权的斗争,爆发为规模巨大、非常激烈的内战。殃及百姓,也阻碍了工商业的发展,内忧兼有外患,欧洲出现的经济恐慌,帝国主义加紧对中国的经济侵略,以便转嫁其经济危机,这对当时中国的民族工业的发展产生了负面影响,甚至对某些行业带来了致命的打击。中国的民族资产阶级为了维护自身的利益,普遍加强了对工人的剥削。引起了工人的猛烈的罢工浪潮,此时在共产党领导下,全国的武装起义渐入高潮。[注1] 而《子夜》正是在以这样的背景下,通过其网络性的艺术结构表现出这中错综复杂的社会关系和社会矛盾。在其结构的支撑下,彻底深刻的分析出中国社会的内在性的本质矛盾,让其复杂的矛盾有条理清晰的展现出来,实现作者的创作目的,表现出小说的艺术魅力所在,开创理性主义色彩的先河。 所以《子夜》的结构艺术对于整篇小说的成功是具有不可忽视的作用。也可以说它的结构艺术是整部小说成功之一的表现。 《子夜》的艺术结构是宏伟而谨严的。全书共十九章,一、二两章交待人物,揭示线索;此后十七章,一环扣紧一环,头绪繁多而又有条不紊,各有描写重点而又共同服从于全书的中心。第四章写双桥镇农民起义,虽然这条线索没有得到继续发展,对全书说来使人略有游离的感觉,但它反映了三十年代中国农村的面貌,显示了吴荪甫与农村封建经济的密切关系和他对农民起义的势不两立的态度,仍然是全书的一个重要组成部分。贯串全书的主线是吴荪甫和赵伯韬之间的矛盾和斗争,但与此同时,又或实写,或虚写,处处显示革命力量的蓬勃发展。最后结尾处侧面带出工农红军的日益壮大,以此来对照吴荪甫失败的命运,指出了中国的真正出路所在。

Published during Hugo's lifetime[edit] ?Cromwell preface only (1819) ?Odes et poésies diverses (1822) ?Odes (1823) ?Han d'Islande (1823), (Hans of Iceland) ?Nouvelles Odes (1824) ?Bug-Jargal (1826) ?Odes et Ballades (1826), (Odes and Ballads) ?Cromwell (1827) ?Les Orientales (1829), (Orientalia) ?Le Dernier jour d'un condamné (1829), (The Last Day of a Condemned Man) ?Hernani (1830) ?Notre-Dame de Paris (1831), (The Hunchback of Notre-Dame) ?Marion Delorme (1831) ?Les Feuilles d'automne (1831), (Autumn Leaves) ?Le roi s'amuse (1832) ?Lucrezia Borgia (1833) ?Marie Tudor (1833) ?Littérature et philosophie mêlées (1834), (A Blend of Literature and Philosophy) ?Claude Gueux (1834) ?Angelo, Tyrant of Padua (1835) ?Les Chants du crépuscule (1835), (Songs of the Half Light) ?La Esmeralda (only libretto of an opera written by Victor Hugo himself) (1836) ?Les Voix intérieures (1837) ?Ruy Blas (1838) ?Les Rayons et les Ombres (1840) ?Le Rhin (1842) ?Les Burgraves (1843) ?Napoléon le Petit (1852), (Napoleon the Little) ?Les Chatiments (1853) ?Les Contemplations (1856), (The Contemplations) ?Les TRYNE (1856) ?La Légende des siècles (1859), (The Legend of the Ages) ?Les Misérables (1862) ?William Shakespeare (1864) ?Les Chansons des rues et des bois (1865), (Songs of Street and Wood) ?Les Travailleurs de la Mer (1866), (Toilers of the Sea) ?La voix de Guernsey (1867) ?L'Homme qui rit (1869), (The Man Who Laughs)