第一章.考證湘西北譚氏家族古家譜序言:

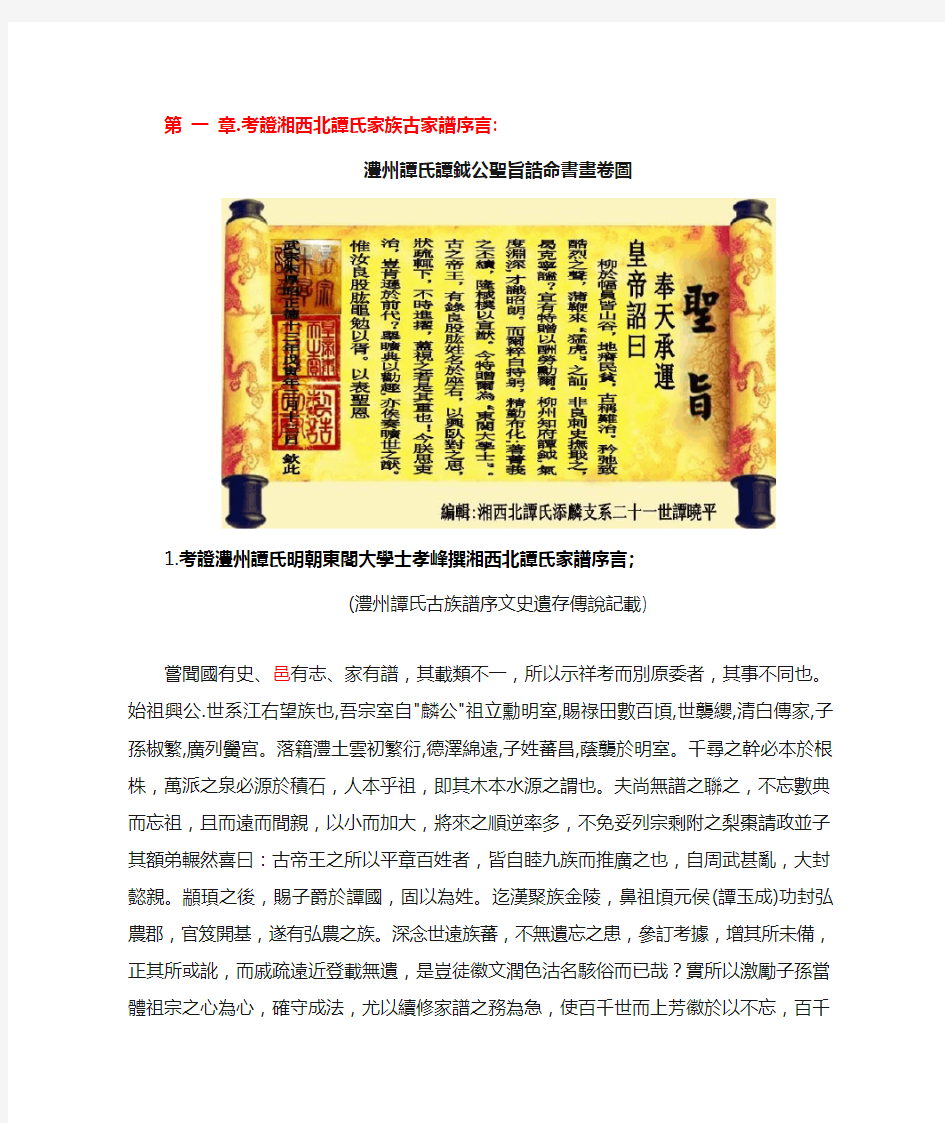

澧州譚氏譚鉞公聖旨誥命書畫卷圖

1.考證澧州譚氏明朝東閣大學士孝峰撰湘西北譚氏家譜序言;

(澧州譚氏古族譜序文史遺存傳說記載)

嘗聞國有史、邑有志、家有譜,其載類不一,所以示祥考而別原委者,其事不同也。始祖興公.世系江右望族也,吾宗室自"麟公"祖立勳明室,賜祿田數百頃,世襲纓,清白傳家,子孫椒繁,廣列黌宮。落籍澧土雲初繁衍,德澤綿遠,子姓蕃昌,蔭襲於明室。千尋之幹必本於根株,萬派之泉必源於積石,人本乎祖,即其木本水源之謂也。夫尚無譜之聯之,不忘數典而忘祖,且而遠而間親,以小而加大,將來之順逆率多,不免妥列宗剩附之梨棗請政並子其額弟輾然喜曰:古帝王之所以平章百姓者,皆自睦九族而推廣之也,自周武甚亂,大封懿親。顓頊之後,賜子爵於譚國,固以為姓。迄漢聚族金陵,鼻祖頃元侯(譚玉成)功封弘農郡,官笈開基,遂有弘農之族。深念世遠族蕃,不無遺忘之患,參訂考據,增其所未備,正其所或訛,而戚疏遠近登載無遺,是豈徒徽文潤色沽名駭俗而已哉?實所以激勵子孫當體祖宗之心為心,確守成法,尤以續修家譜之務為急,使百千世而上芳徽於以不忘,百千世而下昭穆由之不紊,其慶倖曷有窮耶?傳曰:流之光者由德厚,木之茂者由木固。詳而垂之;吾譚之蕃於茶陵(犀城)也,非一日矣。我鼻祖光祿大夫可奕翁,配李氏夫人。於武宗會昌四年甲子生男守祿。及攜守祿來茶時,則懿宗十四年癸巳也。考翁為幽州大將軍譚忠之裔。宦居河南,今河南譚家河故址猶存。由河南宦居金陵大平路當塗縣貴遊鄉,遞至翁仕唐授宣議郎。因懿宗鹹通元年庚辰十二月,江南人事多乖,天道不順,雪深七尺,黎庶僵僕。翁有亂邦不居之意,遂攜家由大平路徙居江西廬陵(吉州)府。複有吉州泰和縣高行鄉早禾市烏龍山石壁下攜子守祿徙茶陵,舊稱十五都地名鄧塘居焉。時已致仕有日矣。中和二年壬寅八月十三日,複遷堯溪十三都,地名蕉坑大平園。屬堯水神山嶺之近。地初無此名,我始祖追念先祖世固金陵大平人也,遷徙屢易,未有安處。迨居堯水葉吉,爰命名:大平園。以示不忘本也。祿祖娶鄧氏夫人,僖宗幹符二年乙未出生武興祖,興配徐氏夫人。生長男進峰、字文洪,號:希峻;又號:仰仙。次子:進鴻、字文道,號:希儀,又號:雲達。三子:進頗、字文雍,號:希廉,又號:古塘,別號:東溪。昭宣天佑四年丁卯,朱溫篡位,國號大樑。是為五代。梁

大祖改元開平。元年封湖南武安軍節度使馬殷為楚王。時天下分裂,各霸一方,稱王稱帝,不可勝記。梁僅偏安,馬殷王遂分居譚州(昭潭),盡有湖南之地。遺使征九路良材壯仕,以輔其國。峰兄弟噐宇魁梧,才德超群,文武全備。名聞於上,郡守具奏梁王,幹化三年癸酉三月,遣使至茶,見峰言貌異眾,驚嗟不置。問兄弟幾人,答曰:第鴻、第頗、尤有足觀者。使俞喜,複命楚王。四月征入朝。見其身材六尺,重厚過人。賜峰管武庫,鴻統兵司馬。頗十五歲耳。尤秀奇偉雄,賜典屬國左殿將軍。曆七月,攝政勤謹,屢試克勝,勳在王室,藏於盟府。敕封峰祖朝議大夫,仍管帑藏,後諡忠順。授鴻司馬大夫、頗武功大夫,金吾左殿鎮國將軍。誥贈三代,而興祖痛念奕翁避地播遷之苦,命苦三子陳情於王,追封曾祖,以遂孝衷。王允其請,厚祟追封。故奕翁得累噌前階光祿大夫,祿祖止奉訓大夫,興祖止嘉儀大夫。時楚王就長沙開福寺建天策府,延納諸學士,談笑樽俎,吟詠終日。有江南處士詩曰:“藥靈丸不大,棋妙子無多。”峰兄弟相謂“詩固佳,且通治兵之道矣”。三翁生平之善於軍旅可知。南唐天成二年丁亥八月終楚始建國,及長興元年庚寅十一月楚王死,子希聲嗣位。先是,峰兄弟諫王宜盡事大之禮,以保境息民,不徒在國制自雄也。王果遺命去建國之制,複藩鎮之舊。唐主以希聲為武安靖江軍節使度,仍封楚王。三年壬辰,希聲死。希範嗣位,奢淫無度。處士戴偃作《漁父》詩諷之。範之死,峰祖屬魔下將,丁思覲上書諫王器度不廣,王削其官。峰祖兄弟力救之不獲。心知國事日非,隱憂於中。雖楚王範與頗祖同庚,時加眷注,然而國不可為矣。迨晉高祖天福八年癸卯三月,頗接家書,報父喪母病,淚如雨注。三上疏乞歸喪侍疾。王不允。頗懇請兄曰:“國步孔眼,又丁家難,及今若不歸,父喪不能致其哀,母病不能致其養。異日何面目見先人於地下乎?”。遂棄官歸。同列以叛譖。峰竊謂王必討之,單騎夜追,謂頗曰“王師至矣,奈何?”頗曰:“生以忠,死以孝。吾何憾焉。”於是齧指滴血上書陳情,明無叛意。未及報上,頗遂自刎雲陽之墟,洣水之濱(洣水-攸縣流入衡東縣),即今第一都金築城是也。王初見頗書,甚喜。既而聞頗自刎,大驚,泣謂諸將曰“喪我股肱,寧忍弗慟?”蓋三進公在朝三十年,為國靖草寇,則耀兵威,鋤強禦暴。奉命征苗苗圃獕,則堅銅柱分界以記功。而善禦士卒,師旅經過之處無憂。加以梓裏利害興除之事尤多。嘗欲迎養興祖,興祖辭以詩曰:“兒輩臨戎日較多,同衙亦奈別親何?兒忠兒事吾心喜,何用班衣下拖。”自天福八年退朝治喪,先後厭世,各升神祚。楚王追念前勳,諭賜祭葬。而地名以其曾禦大災、捍大患,功德不可泯,爭建祠祀之。遠者勿論,近而攸邑、酃邑、又近茶之壟上、南庒,更近茶之堯水神山嶺,威靈赫奕,亙古亙今。非我三進公實有所以系屬人心者,何克臻此。

傳至吾先祖“進頗公”官授武工大夫,金吾左殿鎮國將軍參理軍務後,子,譚宏佐,行十八郎,字梅山.以官笈開基而留廬陵(吉安)府吉水縣吉水.芝水.(皆金吾將軍派族系也)。後支系徙湖南茶陵(犀城),衡州(分安仁.衡山),永州(祁陽),武陵,邵州、沅州.澧州之屬地,其間拜爵封公拖青抒紫者,若苕壁若玉樹擎天琅天撲地,令人不敢側視而並不能數也。豈封公諱略嘉言懿行亦莫不載之,世以至十世,後以至千百世,展卷而厘然自曰也。豈侈其榮哉。要以高曾祖妣瞭若指掌,伯叔孫侄燦若列眉,示後人讀之而油然動木本水源之意雲耳。

明武宗戊寅年(正德十三年),西元1518年,吉日春雨

世襲左千戶.由科第奉詔任歷史名城柳州知府

武宗詔入翰林恩賜翰林院主考兩廣入為東閣大學士 - 孝峰撰

譚鉞,字,孝峰,生平簡介;

古譜記載譚鉞,字孝峰,約明孝宗庚戌年(弘治三年)西元1490年9月9日生,祖籍,江西廬陵(吉安)府吉水縣大洲,出生於澧州府青泥潭,應襲左千戶,由科第複錄為柳州知府。明武宗朱厚照在位年間(西元1508-1521),譚鉞,奉詔任歷史名城柳州知府。武宗詔入翰林,受特恩賜翰林院主考兩廣入為東閣大學士。

澧州譚氏“明朝東閣大學士孝峰石道碑”歷史的烙印圖

柳州府;明洪武元年,西元(1368年),廢元代柳州路,設柳州府,轄馬平、柳城等2州10縣。府治所置馬平縣城(今柳州市城中區南半部)。府隸廣西行中書省(後改稱廣西承宣佈政使司)。柳州被評為是歷史名城,因有柳宗元曾任知府,所以出名,。柳宗元(773年—819年),字子厚,世稱“柳河東”,因官終柳州刺史,又稱“柳柳州”“柳愚溪”,漢族,祖籍河東(今山西省.永濟市)唐代文學家、哲學家、散文家和思想家。

譚鉞,約卒於明神宗己卯年(萬曆七年)西元1579年11月8日。卒後歸葬澧州(譚家河.五裏堆建有鉞公道碑亭,鉞公之道碑),贈大學士。配歐陽氏,淑人(明清封贈三品官之妻,是淑人)。生六子:仲仁、仲義、仲禮、仲智、仲信、仲睿。譚鉞在柳州知府任上,曾編撰有《族譜》書稿,但沒有及時付梓成書,後因戰亂,書稿遺失,僅存其所訂族訓四則;一,本忠厚以締世澤,二,睦宗族以培根本,三,尚儉樸以裕家計,四,敦孝友以肅家政。故稱之為柳州遺訓。

湘西北、澧水流域譚氏族譜流傳族聯:“紹先緒柳州遺訓,迪前光護國壯猷。”這是澧水流域譚氏的通用聯,舊時祠堂裏以及居家之堂屋供祖宗牌位處,均懸掛此聯。上聯;“紹先緒柳州遺訓,”是說譚鉞,柳州遺訓,說的是但沒有及時付梓成書,後因戰亂,書稿遺失,僅存其所訂族訓四則,故稱之為柳州遺訓;下聯;“迪前光護國壯猷。”說的是先祖譚添麟,護國壯猷即其卒後追贈護國將軍一事。

譚鉞,湘西北譚氏六世祖;(一世祖,譚添麟,二世祖,譚必祥,三世祖,譚友道,四世祖,譚

湧,五世,譚鐫,六世祖,譚鉞)。湘西北譚氏二十一世,譚曉平,考證搜遺湘西北地域、澧水流域有關六世祖譚鉞撰傳族譜序、家訓四則重刊記載於澧州譚氏家族譜牒中。目的是確保湘西北譚氏家族譜牒族史資料連續完整無空白史頁,特補遺湘西北譚氏家族史,留下歷代祖先之足跡記憶。準確無誤流傳給湘西北譚氏家族,譚氏子孫參閱。

編輯整理;湘西北譚氏“添麟公”支系第二十一世裔孫譚曉平

2.湘西北譚氏2009年續修家族譜牒重版“添麟公支系譜序選篇”;

添麟公支系譜序選一

(民國八年歲次己未秋月譚永霖撰序)

澧縣“古為澧州”澧北青泥潭,涔水上遊也。東南三裏許,有麟祖祠焉(湘西北一世祖譚添麟祖祠)。其地平原東來,逆沖而上,突起層巒。旁有陵阜翼之,獨見勝雄。故前人蔔築於此,上列神牌,五友分房。祠宇面西,門首鳴龍堰,淵停海闊,水源發自西南,上接頭戶港、李港、於家港、官港、王港,十餘裏浩浩莽莽,屈曲瀠洄而赴祠前。水凝時平如砥,明如鏡,清光如畫,照耀生色。其去也悠揚之玄,北過段港,東匯小溪,一線若帶,瀉入涔河。堰中三洲陡起,前橫若案,形似琵琶,因賜名焉。兩旁長堰,涔江夾抱之,如匹練臨風,光華掩映,當戶遠眺,雲外雙峰屹立。其一尖秀如筆,名為仙鳳觀;其一圓而禿,號刻木山。兩山排闥,如侍立然,形家所稱貴人峰也。西北則天供、石龜、亙山,面面羅列,時起時伏,或止或行,或似走馬,連綿圍繞,皆有情趣,足解人頤。引領南望,桐山橫開屏帳,彭峰上聳雲霄,洎乎關山五峰,撐起東南半壁,環顧拱照,皆稱奇境。近地光景,人煙稠密,祠居中央,北五通寺,南七裏廟,鼎足並峙,皆家廟也,祥公(湘西北二世祖譚必祥)神像更迭供焉,則功德之綿邈,已可思矣。更可異者,左之魚形地如上水然,小者尾之有賢、仁、才及湧公(湘西北四世祖譚湧)墓焉。其右麻葉塌,謙祖墓在焉,一臂逆挽,不啻北門鎖鑰。對岸蜘蛛形盤結道祖塋域。總之如龍虎擁衛,家丁環侍,地靈人傑,不亦宜乎!其他若長河堰表上下馬堰之內,四房基址,塋兆團聚其中。涔江小溪之間,賢公子孫叢居之,即塋山亦附之,又皆靈祠之營衛也。時當清明,朝祖魚貫而行,接續無間,十、百、千、億,有若眾山繞屋,眾水朝宗,又可想祖宗遺澤之長且厚也。或問誰創老祠?曰康熙時文九(湘西北十一世祖譚士升 ,字文九)、倫如也。何時複修今祠?曰道光己亥德揚公首事也。噫嘻,後人入廟告虔,猶思締造之艱。況於代湮年遠,巍峨之觀,金漆之飾,豈無朽蠹,其又孰為之後?俾之長留勿替,則有今之任事者在。

民國八年歲次己未秋月譚永霖撰

添麟公支系譜序選二

(乾隆壬午(1672年)士冕公家乘原序)

家乘之修,所以培本根,篤恩義,繼往昭來,俾世世子孫不忘所自也。予先祖以遊宦九溪,受先朝寵眷,沐盛世殊恩,庠序之子,彬彬林立。不敢雲清通世胄,庶幾詩書舊家也。當柳州時,著為譜草,未授梓而散佚無存。先皇康熙丙戌(1676年),冕兄文九、倫如等,督修祖祠於清泥潭之東南。祠成,督修譜,而我兄謝世。嗣後,二侄念茲,三侄孟青,極力纂成,而兩侄複歿。雍正庚戌(1730年)冕叨寸進與東坡侄抵九溪,至特生家,得斷簡載:始祖諱興公,原籍江西吉安吉水大洲人,生麒、麟、鸞、鳳四公。我祖添麟公落業衡州府安仁縣宜陽八都,隨明太祖駕征戰,屢著奇勳。太祖二十三年(1390年),命鎮九溪。永樂二年(1404年),奉旨落業為左所十百戶官。爾時,界接溪洞,獠蠻出沒無常。凡列版圖者,有“三丁一,五丁二”之役。吾家以先世功臣,丁役悉免。後譚、譚璋、譚鉞、譚銳任篆

百戶,延至為鼎際。世祖章皇帝之初年(1644-1660)始受裁焉。其後裔散居各所:一居衛城,一居清泥潭,一居大堰垱。星居各處,子姓蕃衍。今而不譜,再傳而後,得毋宗人而秦越乎!此予叔侄所日夜切心而厪念者也。世系之編,烏庸已已。辛巳秋,吾侄車五率眾子侄,催予為領袖,予以旅館羈縻,不果。壬午春,會宗人於青泥祖祠,矢志纂成。譜宗眉山,例效五世。敢雲創始,聊以慰柳州著而未緒之意。俾後世子孫,不忘所自耳。至若才識譾陋,越俎而庖,知我罪我,冕曷辭焉!

乾隆壬午(1672年)孟夏月上浣十一世孫士冕同侄學富謹志

民國八年己未(1919年)仲夏月吉旦五大房裔孫重刊

句讀:敦歐(麟公二十一孫)

添麟公支系譜序選三

(嘉慶庚申(1800年)澧譜舊序)

前人已成之事,後人踵而增之,所以廣其志也;前人未成之事,後人續而成之,所以終其志也。二者俱子孫分內事。而續成視踵增較急焉。有明之初,吾開祖興公攜麒、麟、鸞、鳳四公,自江西吉安府吉水縣大洲,遷楚南衡州府安仁縣之宜陽八都。不數年,二世祖添麟公隨太祖征伐,累有功勳。洪武二十三年(1390年),由千戶升九溪衛指揮使。永樂二年(1404年)卒,贈“護國將軍”。其子孫奉旨落籍,世襲左所千百戶。麒、鸞、鳳三公,一徙四川,一遷寶慶,一回原籍。其時,未遑議及譜也。傳六世祖鉞公,知廣西柳州府事。萬曆四十三年(1615年),受特恩,賜翰林院,主考兩廣,入為東閣大學士。嘗著譜草,未及授梓而止。大抵勤勞王家,不暇為也。迨後,崇禎間,稿盡毀於兵燹,所存者柳州遺訓四則而已,惜哉!此前人之未成者一也。國家定鼎以來,吾族生齒愈蕃。康熙丙戌(1706年),文九、倫如二公葺祠於左十之下馬堰,兼治譜。未幾,文九公歿。念茲、孟青兩公繼之,亦旋歿,事遂不果行。此前人之未成者二也。越乾隆壬午(1762年),車五公慫恿士冕公為之編纂成帙,付剞劂刊刷若干部,明以前考核未精,又繼原譜紹、徽後增派二十。議者以為字多聱牙,不可用。近來,各支派衍,亦不無舛漏。蓋如宋濂、王祎之修元史,削稿迫促故也。此前人之成而未成者又一也。今三十餘年矣,譜且散佚無完卷。而族日大,而人日眾;有近居者,亦有遠徙者。先世之昭穆不辨,後世之來晜不分;宗族也,而秦越視之;雲礽也,而曾元紊之,豈細故哉!

國家重熙累洽,庶而富,富而教,數十戶之家,完祠輯譜,所在皆是。況我譚氏族支,幾數千戶。在明則世為顯宦,在清則列黌序,食廩餼者,指不勝屈;登賢書者且數見。為人子孫而不續成先緒,是室底法而不肯構,田已菑而不肯播也。罪可涫乎哉?餘等日抱此懼,有志重輯。明以前事,昔冕公之作譜也,賴得斷簡於九溪特生家;今之作譜也,又賴得冕公斷簡於麟支中。考之至本朝百餘年來支派,則不惜蠟屐過訪,俾無舛漏而後已。予不揣固陋,商之各支諸公,俱人後也。終前人之志,想亦情所同然也。爰弁數語以為引。

嘉慶庚申(1800)又四月麟公十四世孫祖光祖盛志

民國己未(1919)年孟秋月日五大房子孫複印

句讀:敦歐(麟公二十一孫)

湘西北譚氏2009年續修家族譜牒重版“添麟公支系譜序選篇”。

添麟公支系譜序選四

邃皇之初,風沕穆,俗渾噩。因生為姓,以名為氏。有定族,無定姓,亦無定位,而貴賤親疏自井然不紊。洎乎三代,命姓,別族,錫爵,以世有定位矣。爰及末世,而貴胄華宗乃有降在皂隸者,此蓋隆替之常、迴圈之道也。然而迭興迭衰,總不外虞夏商周之胤,此無定而有定矣。秦漢以來,漸有定姓,要無定位。為人子孫,亦期克自振拔,無貽乃祖乃父羞耳。閥閱烏足據哉!而士君子必兢兢於辨姓別類者,匪直炫厥聲譽,矜厥門第也;蓋慮乎上瀆宗支,下瀆倫序耳。粵我先世,受封譚國,悼喪於齊,自竄南方。越秦逮元,雖無明德達賢、豐功偉業足與名家望族爭光史冊,而瓜瓞之綿,椒聊之蕃,其散居京畿、川、廣諸郡邑者,固不可知。即近而江之西、楚之南,耳目所及,星羅棋佈,不下數十萬戶。麟趾螽斯之盛,非積善餘慶而能若是乎!逮我興祖,由吉徙衡,挺生麟祖,仗劍起義,建勳明室,官授指揮使,隸籍正黃旗,贈爵“護國將軍”。迨祥祖南征,卒葬簰洲。乃九蠻跳梁,盤踞常、澧,友道奮發,平定九溪,進剿筸子苗,綏靖蠻方。洪武二年(1369),大功底定,屯田新安,以靖餘醜,朝廷嘉焉,予以實授,留屯斯土,永保南服。二十二年建立衛城,移鎮九溪。當是時,國恩優渥。官有俸,軍有餉,男婦老幼,各有名冊,頒給口糧。屯田所入,恣其自取,不納籽粒。生聚二十年,人丁蕃多,而所攜戶口,有官丁、舍役各名色,皆仰給於朝廷。惟我先祖,襲爵居官,移駐衛城,餘各屯田澧屬。迨永樂二年(1404),承平日久,生齒愈繁,奉旨裁去餘丁口糧,惟官軍給俸餉,而丁舍遂下屯,自食其力,且量籽粒以供軍糈。由是而食俸領餉有軍冊,而屯丁悉編為民軍,而親疏貴賤俱屬單名,已有混淆之漸矣。至我六世祖大學士鉞公,慮其無辨,爰以“仲”字命我七世,肇兩字之名以別之。曆陽、楚而及我高祖為清,當明之季,慮先緒之無紀,始創草譜數卷,並依現名,序成派字,未及脫稿付梓而清祖亡,而明室亦亡。曾祖士綱當喪亂之際,攜稿避兵,間關萬狀。幸而得覩承平,而譜已蠧朽,不可校閱。先祖特生公恐其失傳,曾手書一冊,請印衛府,以傳來茲。不意族中士冕曾至繩家,得見殘篇,未悉原委,遂作一譜刊而散之。故諸宗皆得見其大略,宗其譜派。然即其中“道”字已屬訛謬,其餘之附會者難以悉辨。先君子溪東公字世冠及族中之遠慮者,虞其紊淆,屢命繩更定之。繩維族屬星居,宗支不一,耳之所聞,目之所見,難免失實。方欲北遊京畿,南抵吉衡,近訪澧屬諸宗,擇其來歷世次可稽者,匯一譜,以慰祖宗之靈。適澧屬諸族已創有譜,但據士冕訛傳匯輯成書,考核未詳,慈屬諸宗,見者譁然。僉謂繩曰:“渠所謂‘譜其概稱’,麟祖苗裔猶覺無礙其概稱,鉞祖胤嗣則大不可。蓋鉞仲兩世,墳墓俱在安福碑牌口,於澧最近,原有護塋田山,惟三房子孫住守。今雖居各縣,而本支之倫序秩然未紊。田雖失傳而塋山之畛域劃然猶存,倘不及今清理,將凡譚姓皆得覬覦我墳墓而陵侵我塋地矣。是不可以不辨”。首士宜表、集傳輩,因請厘正於繩,且索序焉。繩細閱其譜,雖未允諧,較之士冕所傳,實為詳悉。惟於大宗未明,支派尚未清晰,名實尚多訛舛,謹為之稍加點竄而述管見以弁其首。其有體裁之未合矩矱,文詞之不甚雅馴,姑置不論可也。諸族惟各念厥祖,慎厥身,修厥德,教誨厥子孫,期無忝於先人而已。至派次之尊卑真贗,沿襲既久,猝難反正,亦姑聽之,何必深求。若夫吾鉞祖嫡派宗譜,徐當纂成,合而編之以成全譜雲。不避僭踰,越俎而庖,倉猝無文,大雅鑒之。

嘉慶庚申(1800年)十月既望溇中祖繩西平氏孝德甫謹志於澧陽客舍

民國己未(1919)年秋月日吉旦五房裔孫重印

句讀:敦歐(麟公二十一孫)

湘西北譚氏2009年續修家族譜牒重版“添麟公支系譜序選篇”。

添麟公支系譜序選五

始祖護國將軍,原任九溪衛指揮使,由安仁發籍,總序言之詳矣。一傳而簰州必祥公,代衍世緒。友道公與謙、賢、仁、才諸公克踵厥後,派別支分,而友道公又我分房之鼻祖也。越湧公、公,繼繼繩繩,日益蕃衍。柳州知府詔封大學士鉞公,草創為譜。經明季兵燹,簡斷篇殘,不無“亥豕魯魚”,“別風淮雨”之訛。曆仲、陽、楚、為,至士升公,同宗人建祠青泥潭。原屬敦本睦族雅意。祠成,督序未就,而公旋逝焉。孟青諸公踵行前事,有志未逮。祖富公繼前人志,述前人事,與族祖士冕公效記事體以著為編。未幾,冕公不祿,祖富公亦相繼謝世。所有遺帙,尚屬未竣之書。嗚呼!何譜之屢修而未及全修也乎?我父釗公敬體祖意,有志編纂。因數繁姪孤,撫育兼營,事遂不果。近,每於庭訓之暇,諄諄向泰等曰:“舊譜將畢,既無所聞於先;新譜不修,又何所傳於後。今,聖天子以仁孝治天下,凡爾群姓,莫不兢兢昭穆”是序,為後世子孫規。吾族源遠流長,忍令宗人而秦越視之?仁人孝子然乎哉!泰奉命偕堂弟世同眾舉事,躬親領袖,訪輯舊聞,敦崇實錄。因不揣固陋,略為之序,以待後之學者。

嘉慶五年(1800)仲夏月吉旦祖泰撰

句讀:敦歐(麟公二十一孫)

湘西北譚氏2009年續修家族譜牒重版“添麟公支系譜序選篇”。

添麟公支系譜序選六

(民國八年(1919年)譚氏合修族譜引)

自古世家名族,皆有家乘,以傳來茲。如宋之廬陵歐氏,眉山蘇氏,各具體制。大抵前人創制,後人踵而增之,數十年一舉其事。吾祖自麟祖落籍澧土,雲礽繁衍。前清嘉慶庚申(1800年),宜表、集傳諸公,創造譜牒,迄今曆六、七世,百二十年,未有因而續之者。竊恐流傳既遠,支派愈紛,一本之親,而秦越視之,昭穆之序莫辨,尊卑之倫將紊也。孝子慈孫之心忍乎哉!況近世戶口益繁,有移徙數十裏外者,有轉徙數百里外者,更有絕世而廢祀者。苟遲之又久,不但先人之德善無征,即生卒年月與兆域墓田,亦必失傳而為豪強所兼併。此論理論勢,無容複待者也。且夫天下重事,創始特難,遵守差易。續修者繼前人之志,述前人之事,較之昔人,亦非甚難也,亦何憚而不為?今年春,長老集議僉曰:宜修。是一德一心之兆也。爰設採訪,命愚編纂。愚謂此事宜稟大宗,更宜遍約遠族,始無遺漏。至於採訪,必注其名號、角色、生卒年月、嘉言懿行,兼圖塋墓地形、大小,以防後來壞削之害。庶幾存歿均安,而敦本睦族之道亦於是得焉。爰綴數語以為引。

麟公十八世孫永霖、永堃同啟

句讀:敦歐(麟公二十一孫)

添麟公支系譜序選七

(民國八年(1919年)合修五大房族譜序)

家乘號為族譜者,豈無說哉?蓋譜原於普,取公普之義,普及一族,昭合族之志也。故凡屬一祖之後,同宗之裔,匯成一帙。不以貴賤賢愚異情,亦不以親疏遠近殊致,然後仁人孝子之心洽,而敬宗收族之道周。吾族自興祖由江右徙湖南,生麒、麟、鸞、鳳四公,而麒、鸞、鳳支,或別遷,或回籍,固難合為一家矣。惟我麟祖,立勳明室,落籍澧土,德澤綿遠,子孫蕃昌。五大房蔓延慈、石、福、澧之地。若象耳橋、李子崗、茅灣、當風埡(丹鳳埡)、

燕子山、譚家嶺、清泥潭、陸家峪、幹河等處,煙戶不下數千,而其初則一人之身,一氣之流,可合而不可分者也。雖然山川遙隔,或百餘裏,或數百里,欲使渙然者盡萃,其或難焉。昔嘉慶庚申(1800年),先祖集傳公及宜表公創造族譜,惟慈邑各宗未預,迄今猶聞訾議。然其後慈宗著譜,但敘本支當風埡(丹鳳埡),亦效之。又數十年,譚家嶺、燕子山亦各錄各祖。其所以不能合一者,遠焉故也。逮光緒年間,長房煦皆叔建議合修者廿餘歲矣。要約宗親,足跡幾遍九澧,卒未獲償所願,則勢若登天之難矣。嗟乎!一脈相傳而使四分五裂,甚非所以篤宗盟、慰先靈也。今幸各房俊彥,議修總譜,眾情踴躍,如雲之集,如響之應,毋亦太祖在天之英,爽有以牗其明而誘其衷耶!

維時,各支推霖纂輯。霖閱故典,見大宗遺冊敘述先代之德善勳烈詳明確實,若列眉然。其遺稿、約錄、述略諸篇,皆信而有征,質而有文。而西平公又旁搜古碣,網羅舊聞,洵哉鴻裁巨制,彪炳簡冊,不減遷雄矣。今將續之,惟因仍前作,曷容更贊一辭?且舉族前二十派即宗向之公,後派四十又宗西平公,倘雲不宗大宗,將誰宗乎?若夫晜來雲礽之編次與其嘉言善行之記載,則霖雖不敏,勉任厥勞。其圖式,一本盧陵詮注,亦效眉山,總期於前之離者合之,遺者補之。即先世他徙,有派字偶異者,惟其世次相符,昭穆不紊,勿事吹求可也。至於居宅、兆域、祀田,一一紀注昭晰,俾得傳之無窮。庶一本之親不至視為途人,於敬宗收族之義弗違。即太祖之靈亦可以永慰也。茲當蕆事,勉綴數語,以待高明潤色焉。

時在民國八年歲次己未孟秋月吉旦

麟祖十八世孫永霖雨若氏薰沐敬撰

句讀:敦歐(麟公二十一孫)

湖南澧州譚氏家譜撰寫、編輯、整理、製圖;湘西北譚氏“添麟公”支系第二十一世裔孫譚曉平(澧縣垱市鎮人)

2011年2月18日字數統計:9271

郑氏家谱字辈排序汇编 福建厦门翔安郑坂字辈:秉尚钦魁;守邦天熙;隆超我宗; 国朝推康;紫金永授;闽山秀苍。 福建泉州惠安小蔗乡郑氏字辈:“兴隆知祖德显达念君恩复回同一派攀举陟龙门”。 福建泉州安溪新康里郑氏字辈: 名派:“煌观先祖基尊显受恩怡仰奉丹书赐芳声远代期”; 字派:“荣华耀彩照古今蔚起英豪应瑞时克绍葆封光世德联科发甲步天地”。 福建周宁浦源郑氏字辈:“礼孝传家道存忠振国维”。 福建漳州郑氏字辈:“文化诗简镇边疆永配乾坤白天然”。 福建永春郑氏字辈:“常文恒洪思乔启荣振月宣尔美奕世庆绥犹”。 广东惠州葵坑郑氏字辈: 开基派:“钱妣发祥甚攸长宗家芒秀奕世昌伯仲慈和敬礼义兰桂腾芒立纲常继志凤规千载永崇功尊训重年香子孙蔚启大明朝廷上文武经邦有荥阳”; 语江支派:“光国崇文德安邦建武功纪先雄继志勋业际昌隆”; 石井支派:“越明别食作则天子惟君万邦百官承色”; 海澄支派:“祭用蒸尝仰酬祖德礼循昭穆克序人伦文章绵世泽家国庆绥安”。 永春桃源渡台支派:“火木相洛传业必成”; 广东潮汕郑氏字辈:“朝锡熙良际会永康”。 广东平湖郑氏字辈:“立巳君可彦叔秉崇承饮国尔宗毓世光硕琼晋启元候有邦伯仲淑继功德肖美”。

广东汕尾郑氏字辈:“碧中雍和敦礼义”。 广东丰顺郑氏字辈:“君象日中天留芳燕万春元良新势耀”。 湖北通山郑氏字辈:“令嗣承家远宗由通德传永升泰运日显达盛英贤”。 湖北黄陂郑氏字辈:“建树成先绪谋义佑其昌”。 湖北十堰郑氏字辈:“德建明兴顺道隆华日昌”。 湖北广水郑氏字辈:“文章华国申名远忠厚传家世代长”。 湖北保康郑氏字辈:“永远世泽长”。 河北邢台郑氏字辈:“振江红永”。 河北衡水郑氏字辈:“连玉延有志”。 河北沧州郑氏字辈:“震金文玉智”。 河北唐山郑氏字辈:“文中荫继瑞山有兰玉广”。 河北枣强郑氏字辈:“凤庆书振洪”。 河北东光郑氏字辈:“荣连凤志”。 浙江浦江郑氏字辈:“尔若遵祖训兴隆定可期修齐能善继垂裕自咸宜……” 浙江常山郑氏字辈:“朝廷庆昌明人崇尚敦行嘉猷傅贤哲光大起家声孝友恭俭让智仁圣义和元亨利贞复康宁福寿延”。 浙江武荣郑氏字辈:“文章华国诗礼传家学成曰士德进谓儒”。 湖南资阳郑氏字辈:“大佐应兰元添志显维时尚月光照山川流永世裔祖修承先泽诗礼绍家祥文章华国选德范映朝纲”。 湖南祁阳郑氏字辈:“国昌朝纯孝培基久诗书继祚长鸿功遵社会训后德迪前光”。 湖南龙山郑氏字辈:“大德天禄必长年福寿丁”。

湘乡谭氏字辈:“国久恒兴起继任必承宗(世)世泽常新毓秀钟英敬遵先训思贻令名文章炳蔚建树昌明联芳济美光裕显荣”。 中湘谭氏字辈:“一言大心世玉朝金青史傅芳邦家之光诗礼贻谋允卜其昌”。 谭氏字辈:“金玉光希一世廷邦奇兴朝生卓異文名达帝几飓徽涵英秀华国宣隆仪文章冠南楚明训裕鼎彝拨选诗书裔萃宗衍奕箕”。 宁乡谭氏字辈:“忠良永远承仁义德仔庭世学胜朝定安邦国泰平诚孝传家本诗书裕后基庆延鸿业振喜起际昌期”。安化谭氏字辈:“太德仁闻鼎万安绍祖封彦孟廷添日友玉永宇宗正大光明世文章华国英忠孝传家本诗书裕后基庆延鸿业振喜起际昌期手泽芳徽著心田义种士林重作育科第久弥新”。 茶陵谭氏字辈:“忠实必志彦有勝绍荣正(学应)文仕(啓世)洪之序家修冀道

成孝友承先泽读书继后人声名欣显达功业著贤能”。 茶陵石床谭氏字辈:“启永绍士世之作斯文相传其兆可卜上光宗祖大振家学孝友行修书策信笃敦敏思勤防检由约仰维德敬慎亲睦”。 上湘横塘谭氏字辈“忠良詠(永)远存芢(仁)义得仔(子)庭宇启正朝定安邦国泰平礼学光先泽书香懋后昆贤才登景望俊杰振家声”。 青山谭氏字辈:“本景光乾希一世廷邦奇飏徽涵英秀华国献隆仪文章冠南楚明训裕鼎彝拔选诗书裔萃宗永肇基”。云盖谭氏字辈:“忠宝必志彦有胜绍荣正(学应)启世(文仕)洪之序家修冀道成孝友承先泽诗书继后人声名欣显达勋业著贤能”。 谭家园谭氏字辈:“必大德为肇百世继敏学从孔文逢显达忠信传家法先泽贻承允新枝衍庆长振声昭孝义辅国尚循良”。

攸县西关谭氏字辈:“光大荣国祚士进显忠良德泽运长久善贻远振扬光宗垂裕永万世自联芳”。 石柱谭氏字辈: 起源本派:“祁绵春梅奕会珍云照轩伍菁与裕简时曲济青太玉章祥纶永芳湘崇荣德希诚皓光为恭克用卷建宫可守武进宏仁格安仕处德巽伦正义明仲道善仁瑚公”; 麻成支派:“忠孝正才仁东全文胜维遗思万代玉(国)朝(满)光(鉴元)”; 朝祥支派:“友添绍景单贤丹廷春正世一天地人和永定康宁祈祥千万高增广厚学孔孟言钦明文思光昭先德福寿荣华昭(朝)开大典长怀恩波名推前哲才展东坡谦恭受益虚衷琢磨立身行道登甲联科策对著美经济包罗蛟兴云雨凤鸣卷啊欲贵心同为富多文臣效补职子慕蓼莪吉甫作诵端木切磋古训宜守乃庚载歌”; 朝祯支派:“登单肇文明振家声承先继志学立德贞大道佐国裕顺和平光昭世守普安永清本源克定钟俊毓英”;

张氏家谱序言白话文(共2篇) 以下是网友分享的关于张氏家谱序言白话文的资料2篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。 张氏家谱序言篇1 张氏家谱序言 先祖爷自山西洪峒县迁居以来,就定居在山东省金乡县城西南八里张大庄。据碑文记载,近五百年,曾历经修谱,虽几经波折,仅幸存一部老谱,尚有不足之处,现全谱子孙芃衍昌盛,局部村庄世代有紊乱现象,据此全谱共同议决,谱当接修。老幼闻之无不欢欣鼓舞,齐声赞曰:当接老谱,永垂后世,是以为序。 张姓祭祖歌: 巍巍中华,山高水长,浩浩张姓,族史辉煌。始祖挥公, 1 英武非常,轩辕嫡后,帝胄世昌。其父玄嚣,封邑青阳,清河之滨,滋润成长。手足情深,颛顼臂膀,生而颖悟,巧技尤强。体恤民疾,苦苦思量,主祀孤星,夜观天象。顿生灵感,折枝效仿,始制弓矢,史书记详。用于狩猎,猎物盈仓,衣食无忧,黎庶赞扬。用于御敌,威力无双,大胜凯旋,拓土开疆。诸侯咸服,颛顼帝王,华夏共主,万民敬仰。挥公功德,万古流芳,颛顼嘉之,封为弓长。以职为姓,乃赐姓张,张姓始祖,肇始四方。瓜瓞绵延,繁荣盛昌,遍及全球,远播五洋。英贤辈出,峥嵘自强,为将为帅,入阁拜相。科技艺文,工农学商,不乏大家,星辰相映。而今我等,飞临濮阳,不远万里,祭祖上香。始祖功德,铭记心上,不忘故土,为国增光。挥公后裔,再创辉煌,祖神有灵,来格来尝。 张氏家谱修编

谱牒加深了豪门大族与庶族寒人之间的鸿沟,使世家大族内部嫡庶尊卑关系得以强化。它用血缘关系的纽带模糊了阶级意识,使封建宗法制度得以维持和巩固。但是,家乘、谱牒也具有不可忽视,的文献价值。就张姓的家乘、谱牒而言,它记录了张姓诸家族的氏族来源、世代系统、人物传记、迁徙居住、婚姻嫁娶、子孙繁衍和与此相关的政治、经济、文化状况,不失为研究家族史、社会史的重要原始资料。在修撰谱牒之风相当兴盛的魏晋南北朝时期,作为张姓这样的大姓氏,也应该有家乘、谱牒的修撰,只是因为时间久远, 2 没有能够保留下来。现在我们可以考知的张姓家乘、谱牒,有唐朝人张太素的《敦煌张氏家传》20卷,此后又有《曲江张氏家谱》一卷。 宋元明清诸代,各地的张姓家谱不断修撰,以至于在全国范围内统一修续家谱。明朝嘉靖年间(1522-1566)张浚等人修纂的《张氏统宗世谱》有18卷,后来又扩展到2l卷,并附有《文献》l1卷,卷帙极为丰富。这部谱书将当时全国各地的张姓家族的有关情况全部收入,书中还附有《张氏古今迁居地理图》17幅。这是张姓的一部极为重要的谱书。民国时期,张姓聚族修续家谱之风方兴未艾,建国后一些地方也有续修家谱的情况。 张氏家谱祖训 笃忠敬言,急公守法。完粮息讼,营生业言。士农工商,各执其业。慎丧祭言,慎终追远。宜尽诚敬,慎婚姻言。娶媳嫁女,咸宜配择。严内外言,治内治外。不可易位,敦孝悌言。事事亲敬,敦宗睦族。笃教学言,养不废教,作养人才。厚风俗言。吉凶庆恤,孤寡有体。 敦和睦言,捍忠御灾,协力同心,严杂禁言,奸盗赌博,占欺谋吞。继承祖德

谭氏家谱字辈排序汇编 我谭氏始祖出母系氏族公社时期,系姓姬,皇帝子孙,颛顼zhuanxu之后,衍至谭国襄王、子爵,名尚诤。风氏,在山东莒县,生子:祁qi公,以谭为姓,为一世祖,传至39世书奇、卷达二房分衍。卷达次子建极生宫,字博仁。宫生可奕、可祥。可奕衍至45世进峰生9子,进鸿生4子,进颇生5子,共18子,称18宏世系。十一郎宏亮,即进峰公第五子故又称五郎世系。衍至63世朝祯、朝祥、朝贵等诸兄弟,于明朝洪武初年,由湖北麻城孝感起程入川后,又分房衍移至今,其流源世系如下: 居山东莒县 1世谭祁zhi 妣胡氏生子锦 2世谭锦妣陈氏生子春 3世谭春妣方氏生子梅 4世谭梅妣李氏生子奕yi 5世谭奕妣朱氏生四子:儒、会、积、标 6世谭儒 谭会妣谢氏生子珍 积 标 7世谭珍妣于[又俞]氏生二子:云、雪 8世谭云妣周氏生子照 雪 9世谭照妣徐氏生子轩 10世谭轩妣马氏生子伍 11世谭伍妣陈氏生子:秉、菁jing、辉、耀 12世谭秉 菁妣吕氏生子:与[兴]、文 辉 耀 13世谭与[兴] 妣黎氏生子裕 文 14世谭裕妣童氏生二子:简、端 15世谭简妣焦氏生子:时英

居山西太原16世谭时英妣晋氏,自莒迁太原,生子典书 谭杰升字端子,妣齐氏,升二子:佾yì、任 17世谭典书妣郝hao氏[又曰郭氏]生子:济、淡[又曰:谟] 谭佾妣夏氏生子姜孟 谭任 18世谭济妣夏氏生子青杨 谭淡[谟] 谭姜孟妣颜氏生二子:恭宗、敬宗 19世谭青杨妣姒si氏生三子:太定、太德、太常。[“太”:川东谱记为“大”]。 谭恭宗 谭敬宗妣曹氏生: 叔胜,由南海[今广州市]徙始兴衍大庾yǔ 20世谭太定 太德 太常妣郭氏生二子:玉成、玉润 叔胜 居河南弘 21世谭玉成讳顷,居金陵[江苏南京清凉山,即南京别称],西汉时吕后末[公元前179年],佐齐王起兵诛诸吕有功,封元侯[老谱称顷元侯是也],为弘农郡主[今河南灵宝县北],遂开弘农谭氏,又曰弘农氏,居弘农, 妣杨氏生三子:章宪、章斐fei、章文 谭玉润讳珠,妣李氏生子质 22世谭章宪妣姜氏生子:祥昭、祥瑞 谭章斐 谭章文 谭章质字文彬,妣王氏生子善信 23世谭祥昭西汉景帝时[公元前156至前141年间],任江西西昌巡司。妣沈氏生子:晋康,维康、经康、纶康 祥瑞 24世谭晋康 谭维康 谭经康 谭纶康妣秦氏生三子:运明、暄太[泰]、永益 25世谭运明 谭暄太 谭永益讳京, 汉昭帝元风时[公元前80至75年间],任朝奉大夫。妣有氏生子:芳明26世谭芳明妣蒋氏生二子:湘灵、湘湖 27世谭湘灵妣唐氏生子:崇道、崇德、崇仁 谭湘湖 居浙江绍兴 28世谭崇道 谭崇德由弘农迁会稽[江苏苏州市]。妣程、陈氏生子:荣宝

曾氏族谱峄县肇基 禹,生启,生仲康相,生少康,生曲烈。全国排38位。 一世,曲烈,受封于鄫,以国为姓,今山东枣庄峄县东,生炫忠,生坤仁,生录,生浩源,生富材,生焜,生伯基,生锐,一作铣,生汪。 十世,汪,生志梁,生煌,生相,生奎,同伊陟佐商,生横。 横,生瑞焕,生垠,生锦容,生洪,生茂挂 。二十世,茂桂,生珣,生培元,生允滌,生杞,生惟喜。 二五世,惟喜,生埙和,生成锐,生一清,斩培河上之蛟龙,生春,仁及其民,生炯。三十世,炯,生垣,生绱销,生福波,生时荣,生炳。 三五世,炳,生均祚,生铃,生泓仁,子二:怡焕,生墅;一松。四十世,墅,生镇玉,生浥,生祥传,生烓,子五:方、后、士、宇、銮,生朴。 朴,生沛思,子二:世美,生时泰;世贤。五十世,时泰,生巫。 巫,鲁襄公六年,国被莒所并,太子巫奔鲁,前569年巫在鲁任宁阳大夫,族人去邑,表示离开故城,以曾为姓,以鲁国为郡号,葬武城东山,今山东费城西南,子二:夭、夫。世居武城。夭,鲁国季氏家臣,汉衡默陟,秉其政而有声,子二:阜、羿。五二世,阜,鲁国季氏家臣,生蒧。 五三世,蒧,论语作点字子哲,前539,9,14-?,孔子七十二,精通六艺,性格举豪放不羁,称鲁之狂士,上官氏,前536-?,合葬嘉祥县南40里南武山,生参。父子皆圣门高弟,名震古今。 郡望,鲁郡,西汉置,治鲁县,今山东曲阜。天水郡,西汉置,治平襄,兮甘肃通渭北。庐陵郡,东汉置,治石阳,江西吉水东北、后移高昌,泰和西北。堂多,三省、武城、鲁阳、敦本等。

一世,参字子與,前505,10,12-前436,7,7。年十六拜孔子为师,传述孔子之道,以每天三次反省自已自勉,其后人以三省为堂号,著《孝经》,大学、中庸,追封莱芜侯,后人称脉祖,在传统文化树立不朽之功,被尊为宗圣,公羊氏,葬嘉祥县南40里,距武城旧居五里,子三,元字子元,仕鲁,高阳氏,侯氏,子二,西、中;申字子西,拜子夏学诗,传左丘明,葬嘉祥南武,颜氏,子二,耕、森;华字子美,齐大夫,后裔待考。今嘉祥县南30里武关山有曾子庙。宋高宗赵构御制赞宗圣诗大孝要道,用训群生,以纲自行,以通神明。 因子待师,问达成经,事亲之实,代为仪型。 宋高宗御制赞莱芜侯赞1144年 性时义方,有子成孝,怡怡圣城,俱膺是道。 暮春舞雩,歌咏至教,师故与之,和悦宜召。 明成祖文帝朱棣赞宗圣诗二首 养亲唯在悦亲心,亲悦心安孝足钦,自古几多为教者,当时谁复是曾参。三釜娱亲志自怡,千垂不及使心悲,敬心惟大全归日,履薄临遵谨自持。 孝父母诗明成祖 人家养子甚艰辛,养子方知父母恩,若使爱亲如爱子,世间人子尽曾参。 唐高宗赐曾参为太子太保,唐玄宗开元时御定曾子塑相坐于十哲之次,739年追蒧为宿伯,唐玄宗赐曾子为成伯。 三世,西字子照,?-周烈王壬子卒,随叔父申学诗,得其真传,仕鲁,左氏,诸葛氏,子三:钦,字子敬,梁氏,周氏,子三,旦?旦寸、庄、

80岁老人自传序言范文 在xx年澳网结束后的某个时间,一位护士让我在杯子里小便。对我来说,这并不稀奇。这只是ITF——国际网球联合会对运动员进行药检程序的一部分,以此来保持网球运动清洁性。我现在28岁,尿检已经超过了十年。在这之后我忘记了所有关于此次尿检的事情,我的思绪很快回到了眼前:下一站巡回赛,下一场我依然需要赢下的比赛。我已经拿到了五个大满贯冠军,包括澳大利亚公开赛,但是能够在大型比赛中笑到最后的愿望却从未暗淡下去。事实上,它反而更强了。我现在已经接近职业生涯的尾声了。在xx年的第一周,我一直在想这件事情,因而我变得更加珍惜时间。只有这样,我才能有足够的竞争力去追逐大满贯冠军。 塞雷娜·威廉姆斯在xx年澳网决赛中以直落两盘,第二盘抢七的方式击败了我。输掉比赛从来都不令人开心,但我很坚强乐观地离开了。我期待着即将到来的赛季,这将会是我职业生涯的最后一个赛季。事实上,在那几周,当我在亚洲不断参加巡回赛的时候,我的心思已经放到了退役上而不能专注于比赛本身。我知道离退役已经很近了,我想以一个完美的方式结束这段征程。我将走完最后一次大满贯征途,从澳网开始,到罗兰加洛斯,再到温布尔登。这是一趟胜利之旅。我爱这趟旅途中的人们,而他们也会喜欢上我。它将在美网结束,就像这本书“袭击”商店一样,我会闪耀在法拉

盛公园的夜空。也许我会闯进最后的决赛。也许塞雷娜也将会在那里。 塞丽娜·威廉姆斯标定着我职业生涯的高度和极限,我们的故事交织在一起。对阵她的每场比赛,在忐忑不安的同时我也怀着尊重之心。我17岁的时候在温网决赛中正是战胜塞雷娜而走向了国际舞台,但同时也是塞雷娜给了我迄今为止最不堪回首、最艰难的时光。我击败了所有击败塞雷娜的球员,但是我几乎不可能击败塞雷娜本人。这是有原因的,她知道这一点,她也知道我明白。以后我会在这本书里进行更深入的解读。 也许我会找到击败她的方法,也许我的职业生涯结束如同开始,在万千人的欢呼下,我站在塞雷娜的身旁,举起金杯,笑靥如花。 唉,你知道有一句话这样说:谋事在人,成事在天。 在本赛季开始三周后,我收到了一封ITF的电子邮件。当我读到它时,我瞬间惊恐起来。关于我在墨尔本进行的那次尿检? ___通过测试。在我的尿液中发现了meldonium梅尔多尼姆,在xx年1月梅尔多尼姆就被添加到世界反兴奋剂机构的禁用物质清单中去了。换句话说,我是一名嗑药者。即刻起我将被禁止参加比赛。听证会随之而来。

梁氏家谱 守己积庆堂 农历己卯(1999)年二月 目录 梁氏现代名人录 修谱成员续谱梁氏原籍守己积庆堂名由来梁氏堂名家谱管理与族规梁氏各支居住地名 第一支梁大彬--梁益卿梁国卿 梁大春--梁怀卿梁德卿 -梁桂卿梁荣卿梁山卿梁海卿 梁大和--梁余卿梁维卿梁举卿梁正卿梁连卿梁恒卿梁坤卿 - 梁宇卿--梁兆明梁泽卿梁魁卿 第二支梁永久--梁万秀--梁大坎--梁惠卿 梁大深 梁大同--梁琢卿梁建卿 梁大酞--梁华卿梁汗卿 第三支梁大宽--梁子卿梁棉卿梁九卿 梁大松--梁发卿梁立卿梁韶卿梁焕卿 第四支梁高卿 -梁干卿梁志卿梁保卿梁俊卿 梁大兰--梁恒卿梁有卿梁世卿 梁大增--梁魁卿梁朝卿梁丰卿梁祝卿梁紫卿梁梦卿 -梁晋卿梁元卿 梁大雅--梁树卿 第五支梁如卿梁大卿梁汝卿梁金卿--梁文山梁文元 第六支梁长于--梁宝玉--梁桂春梁林春梁德春 --梁宝生--梁魁春梁锦春梁井春 梁长青--梁宝元--梁杏春梁栋春梁仝梁银春梁愧春梁柏春 梁大发--梁臣春梁应春梁如春梁茂春梁恒春梁寿春 第七支梁如恺梁学彭--梁本立--梁汝恺梁本银--梁汝玉梁汝恒--梁义文、成、生。 周文昌梁汝云梁汝青 第八支梁宝勋--梁兆璜梁兆祥梁兆林梁兆龙梁兆凤 梁宝珍--梁兆明

梁氏现代名人录 梁氏迁入一代祖先明朝初期参军是营级干部退伍 梁文华任安徽省卫生厅主任、副厅长、十二级正县级 梁文灼任兵役局长、苏州市水泥厂长、十二级正县级 梁明典任安徽省林业厅秘书、十二级正县级 梁明伦任天长县委书记、(1918-8-4~1946-8-15) 被敌人杀害 梁氏家谱修谱成员 顾问梁文远梁芹梁兆明 主编梁明根梁兆明 协办梁先元(住铜城) 梁文安(住铜城) 梁明镯梁明坚梁明坤(住石梁青城) 梁明纯梁后勇(住南营) 梁后跃梁后培梁后松(住良庄) 后继协办梁德松(住南营) 梁德夫(住石梁青城) 梁德海梁德华梁德 明(住姚庄) 梁立山(住姚庄) 梁立东(住花园) 梁立军(住民田) 梁立鑫(住李庄) 续谱 寻根续谱,是炎黄子孙、中华民族文明家风,梁姓氏族系远古旺族,在全国一百氏族中,人数排列第十一位。通过这个活动可以反映一个家族的起源兴衰和发展史。家谱是家族之宝,子孙后代大事,尊伦理明辈份,增加亲情,本次修谱续谱是广奥三十一代“文”字辈传人所为(天长第五代传人)。它能弘扬我族光辉,为国家现代化建设作出贡献。 关于梁氏原籍简述 梁氏祖先世祖系广东省番禺县五都六甲(大梁庄?)人士,承祖先之光传至第十二世祖,首建祖宗牌位十一世,宋朝(960~1279年)后叶第二十六代世祖续世祖先牌位。二十七代世祖(梁永久、梁中正?),明朝初期参军(1371年洪武四年九月在各州县推行粮长制,由正副粮长负责本粮区粮食的征收和解运),文武兼备(主管水路粮运相当于营级干部),为明朝建国立过卓著功勋,洪武十三年(1380年)荣归(退伍),朝廷封赏田亩,养老送终,率姑表兄弟三人(梁、刘、陈三大姓人等),遵旨来天长县西北乡,插草为标,划定界址,并定庄名为梁家营。免租役三年,历史沧桑梁氏人丁兴旺,子孙后代繁衍至今。 关于族谱《守己》《积庆》二堂名的由来 千秋梁门祖先系军伍。我祖投军后,主管水路粮运事宜,拥有两大船队,一名:守己(纪),一名:积庆,为弘扬战功,以船定谱,一为《守己》,一为《积庆》堂,实为一族一亲婻也。 梁氏堂名 立古时代为守己堂,明朝初嘉添积庆堂,字辈:第一期祖先牌十一世,第二期祖先牌十五世计二十六世。 27世永梁永久、(梁中正?) 28世万(长、学)梁万秀、梁长于(子)、梁长青、梁学彭 29世大(宝、仕、本)梁大彬、春和深坎同酞宽松兰增雅发,梁宝生、玉元勋珍,

湖南湘乡谭氏字辈:“国久恒兴起继任必承宗(世)世泽常新毓秀钟英敬遵先训思贻令名文章炳蔚建树昌明联芳济美光裕显荣”。 湖南中湘谭氏字辈:“一言大心世玉朝金青史傅芳邦家之光诗礼贻谋允卜其昌”。 湖南湘潭谭氏字辈:“金玉光希一世廷邦奇兴朝生卓異文名达帝几飓徽涵英秀华国宣隆仪文章冠南楚明训裕鼎彝拨选诗书裔萃宗衍奕箕”。 湖南宁乡谭氏字辈:“忠良永远承仁义德仔庭世学胜朝定安邦国泰平诚孝传家本诗书裕后基庆延鸿业振喜起际昌期”。 湖南安化谭氏字辈:“太德仁闻鼎万安绍祖封彦孟廷添日友玉永宇宗正大光明世文章华国英忠孝传家本诗书裕后基庆延鸿业振喜起际昌期手泽芳徽著心田义种陈士林重作育科第久弥新”。 湖南茶陵谭氏字辈:“忠实必志彦有勝绍荣正(学应)文仕(啓世)洪之序家修

化龙支派:“满元单龙世单汝单文单应朝仕国正天星一才人登第久麟凤昭祥禧家傅明有德大学维清奇必增光尚志承裕永宗宜立言鸿继序伦理贵周知纯孝徽和顺宗先见作为丰功勤善逑佑启锡洪慈后代齐兴发万年福禄时”; 谭广支派:“朝良单宇元功茂运俊杰升荣显承谟烈佑启后昆飞上表天星月红照到万里国太平五洲四海风雷动雨落湿地藤复舒数花多果长得盛凤凰唱曲永傅代” 高台坝支派:“满龙显化广世文汝扬表绍应崇贵书庭良元宇一天地人和永定安宜文明凰希泰国家庆德大学维世傅明清”; 飞龙支派:“满元单龙单世祖单绍子金守本天明国正现祯祥万邦治道崇先学连芳支秀德应长远述弘宗成永定传家忠孝启文光圣朝瑞庆安良善英俊兹培嗣克昌”; 福龙支派:“满元单龙崇远守继斌仕学绍昌思永模廷杨治道安邦定国尊荣显

跃明良起喜玖大福报毓秀钟灵盛英才遗世长芳兰兆凤翥俊杰献龙章”; 旦子溪支派:“一二三顶文治世单大正光明道德昌礼义达宗邦国家同胜学卿士显忠良恩泽极深厚万代封侯王”。 重庆万县谭氏字辈: 罗网坝支派:“天地钟英修德立名学优登仕佐时平衡克承盛业龙起(启)凤鸣守以敬慎木茂枝荣” 万县甘霖支派:“顶文稿支世宏开永大尚其朋友以合为家”; 水竹坝支派:“一万三大成文明家道兴永和起洪端修德远立名怀才治玺国显学献知廷顺正成天运百世宗昌荣”; 复兴场支派:“二三四单绍正大光明月务根本立孝培元勤创业纯原昌荣华文富胜昭月专心宽敏会锡福寿万德”; 洞湾支派:“正大光明功贸行成国家讳器思孝先声肇其孔故贻泽永贞年久代远克笃宗盟”; 石家梓通沟支派:“满少知天见甫廷大良明宗元康裕国朝俸丹顶洪世代承先

范氏家谱 公元XXX年岁次XXX年 春

序言(范文) 时代轮转,人口日多,社会变革,事物日繁,兼新陈代谢定律,人欲知以往事,无不赖文字记载,传绵稽查,故国家有国史,籍改历史盛衰与人文概况。 审查人:XXX 公元XXX年岁次XXX年春

范氏族谱章程草案(范文) 一、宗旨:坚决遵守党纪国法,加强团结、创新、和谐、发展,弘扬中国文化传统(清明) 节。 二、族训:全面落实科学发展观,严谨文明、勤奋朴实、尊老爱幼、共同发展。 三、制度: (1)各支族选举成立代表会,代表3-5 人,并由支族代表选举成立龙氏联族代表会,设常务理事组13 -15 人,分工为名誉理事1 人,副理事3-5 人,顾问、文书、财会、组 织、宣传、监查、青年、妇女等统一领导,分工负责。各支族代表、联族理事,均实行2 -3 年改选和义务职责,廉洁奉公,为民服务。 (2)开会学习,每年2 -3 次,年终总结,表彰先进。 (3)每年逢清明节,祭祖扫墓,费用自筹,帐目公布。 四、族规: (1)坚决遵守党和政府方针、政策、法令,加强政治、经济、文化学习交流与合作,创建平安和谐社会。 (2)要团结,不要分裂,要光明正大,不搞阴谋诡计。坚持党的四项基本原则,走社会主义道路。 (3)要创新、和谐、发展,方能兴家、富民、强国。以人为本,以和为贵,和气能生财,人和万事兴,互相尊重,不侵犯、不干涉、不斗殴,公平公正,平等互利、和平共处、共同发 展。 (4)要五讲四美、讲法纪、讲道德、讲文明、讲伦理,按辈伦起名字、称呼人,坐席分上下,赶船、乘车让位,不能混乱。 (5)要尊老爱幼,孝顺老人,把衣食住行切实做好,供养好老人,不能断食、绝医、

郑氏宗谱 根 源 郑坤伦 冤 有 头,债 有 主; 水有根源,人有宗祖; 饮水思源,成长念祖; 光宗耀祖,乃为家谱。 编者: 郑家国 打字: 郑坤伦

云南省保山市龙陵县 腊勐乡新和村竹子坡 郑氏家族简谱 序 言 盖闻国家修史,地方编制,家族记谱, 概为记人叙事以传千古也,家谱者悉记载 祖籍、渊源繁衍代系、传颂宗功祖德、垂传后世,继承先祖之美德、遵循做人之正道,发扬组训之传统,缴励后世之创新也。 竹子坡郑氏家族原籍江西临川县人 氏。一世祖公槿芝,祖太杨氏;二世祖公 继善,祖太张氏;三世祖公国相,祖太刘氏;致四世高祖公德杨,以行术游方为业,

到龙陵定居于街下。原配高祖太杨氏,后 迁徙竹子坡定居单传五世曾祖公国安,祖太莫氏,下传六世显祖公润发,适兵戈战乱,祖公被征充民夫,随军服役,阵亡于施甸县躲安乡合木树营盘山,辛蒙王山主就地葬之。祖公润发取祖太张氏,生七世祖四子。长子再富配偶莫氏;次子再荣( 又名再培) 配偶周氏;三子再华配偶袁氏四子再昌配偶赵氏。适时世太平,人财两旺,家境鼎盛遂于光绪三十四年方为祖公安国修莹竖碑,后世繁衍,如树之枝繁叶茂、如水之源远流长。 原有家谱资料,俞因沦陷逃难而散失。 时光荐苒,记忆流失,搜集仅存资料,整 理编撰家谱已责无旁贷,本谱自江西一世祖起,概略总述致七世祖公,分四枝系列至今。往后新史再续叙之。

总 悉 列 一世祖 二世祖 三世祖 槿 芝 继 善 国 相 杨 氏 张 氏 刘 氏

四世祖 五世祖 六世祖 德 杨 安 国 润 发 杨 氏 穆 氏 张 氏

林氏家谱序言范文尚干林氏族谱字辈一世穆公,二世煎公,三世望公,四世武公,五世阙公,六世斌公。七世周安公,八世开辟公,九世公选公,十世梴公,十一世傅梅公。 由一世至十一世未有世次表字,由十二世至八十三世有世次表字。八十四世后,还期待贤人续题。 十二世至十九世世次表字。 “君若维能,天必昌汝。” 十二世至十九世世次表字。 二十世至二十七世: “世克允德,宗永以兴。” 二十八世至卅五世: “用守是道,长发其祥。”

卅六世至四十三世: “善继人志,绍衣闻言。”四十四至五十一世: “孝友为本,弈叶攸敦”。五十二至五十九世: “明哲作范,垂裕后昆。”六十世至六十七世: “增进民权,致治大同。”六十八世至七十五世:“仁义礼智,合信则常。”七十六世至八十三世:

“修文振武,邦家之光。” 传化清本立世泽庆远长 我就记住这几辈,可以肯定比较长 我是本字辈,好像是77还是76世 刚在网上看到的: 我们家没有族谱! 只是听爷爷说了这么几个字“传化清本(存)立、世泽庆远长、笃恭衍之广、积厚发其祥”就算是家谱了! 今天一早看了一则 ___“我们萧氏一族人墓碑上为何刻蒋姓”,突然让我有了一个要追溯下我们的家谱,到底祖上从何而来?在网上浏览了一上午,我也没有弄明白到底祖上何处?网上林氏的分支好多好多,枚不胜举啊!迷糊啊大致如下: 福建林氏迁山东(因本人祖籍山东临沂)简介:

1)宋,林玉,莆田人,荣成林、文登林之祖; 2)宋,林尚,莆田人,文登林村始祖; 3)明,林弼,龙溪人,登州知府,蓬莱林氏始祖; 4)明,林旺,长乐人,迁居济阳; 5)明,林天骏,福州人,胶州知府,为胶州、诸城林始祖; 6)明,林守清,长泰人,崇祯九年由云南祥云卫迁福山县,为福山古现林始祖。(今属烟台福山区); 7)林东玉,守清曾孙,由福山迁长岛; 8)明,由莆田北螺村迁乳山建大孤山、西林家村,后裔移居林家庄、赵家庄、东秦家庄; 9)明永乐年间,由莆田迁乳山建东林家庄,后裔移居林家巷、果园、徐家巷、羊角盘; 10)明林尚后裔居乳山林家寨、鲁家夼,后裔移居二家村。

我国各个姓氏的字辈,一起看看!(郑2) 福建省 长桥镇后东坑村郑氏字辈:祖上合双龙绍昌隆计智功国同文德安邦建武君章蒲县郑氏字辈:承维世施泽元文光明德岂翼茂尚昌端修学可则建相恒义兴(现有12至17世)。云霄县下河乡上窖村郑氏字辈:茂宜丕尊兴绍朝钦。近代有“文”“伦”等字辈。(旧镇下尾有同支)漳浦县旧镇镇旧城郑氏字辈:景仕邦乾敦华太汝以君元英登俊秀典学启人文漳州龙海市海澄镇罗坑村郑氏字辈:祭用蒸尝仰酬祖德,礼循昭穆克序人伦,龙海市榜山镇郑氏字辈:世泽德廉禄腆广朝时思如廷宸天尚和乐子纯良有志孙永昌振立定规谟南靖县和溪镇斗米村郑氏字辈:仲界思宝必训弘本荣大庭懋斋文质岱善如继尚德国安康昌泰祈永长 漳州闽清郑氏字辈(现已21代):(始祖郑道仔由福州茶园山今洪山乡)名排行:道清炳仲文,应时世君芳,宏立帮家庆,尚有作宗光。字排行:宇宙治平日,允藏国朝位,大本正树玉,耀尔守彝常。漳州古城区郑氏字辈:文长诗简镇边疆,永配乾坤自天然。义方教子须当德,荣华富贵乐万年。永春桃源渡台派郑氏字辈:火木相济,传业必成。永春州乾灰呈靡派郑氏字辈:常文恒洪思乔启荣振月宣尔美奕世庆绥犹福建同安栖珊等合族字辈:柟纶祥申质良三、

贵嗣尚时弘魁万、克启元肇逢济美、桂兰呈芳耀德先福清龙田镇南山村族支字辈:四字诗,又有表字七字诗,各56世,辈字四字诗:聿承先业,文学无疆;绍术世系,卿士其长;祖恒为善,祚必克昌;应时而起,纯是彦良;修齐平治,邦家之光;惟致中和,位于斯章;贵至公侯,奕代联芳。表字七字诗:世泽亲仁翼以联,尚崇宗德有名贤;孔孟圣学宜守继,伊周正道在希传;伯仲英名能济美,子孙孝友可承先;知君玉树长荣茂,会看兴隆千万年。周宁浦源郑氏字辈:礼孝传家道存忠振国维福清郑氏字辈绍述世系,卿士其长;祖恒为善,柞必克昌;应时而起,纯是彦良;修齐平治,邦家之光;惟致中和,位育斯章;贵至公侯,奕代联芳。泉州惠安郑氏字辈:兴隆知祖德,显达念君恩,复回同一派,攀举陟龙门。南安武荣郑氏字辈:文章华国,诗礼传家,学成曰士,德进谓儒。福建肇庆广宁一带郑氏字辈:瓒文元天古,克乔梦嘉庭; 国泰朝圣君,天和士德显; 存心录祖武,立志定家邦; (有祠堂,,现有古字辈). 石井派郑氏字辈:越明别食,作则天子,惟君万邦,百官承色。泉州惠安郑氏字辈:兴隆知祖德,显达念君恩贲,复回同一派,攀举陟龙门。浦源郑氏字辈:永远承祖德,一世振宗光。(现有祖字辈)候官县郑氏字辈:国友清祥振万卫林建宁县郑氏郑氏老字辈:(郑?)才眷仁、久(郑?)文明、(郑?)良奇世、高奏英贤。宁县郑氏老字辈:琼顺

概述 ——木教黃氏源流遠,華洋裔孫奕世昌 木教:位於廣東省大埔縣東南部,閩粵邊界,與福建平和、饒平茂芝以及楓朗、大東等地為鄰。鄉間山環水抱,九曲朝拱,林蔥水秀,景色宜人,地靈人傑,遐邇聞名。木教--營生勝地也! 我黃氏源於太始祖南陸公。歷夏、商、周、唐、宋、元、明、清等數十朝代,迄今四仟餘載,一百五十餘代。漫漫長夜,生生不已,蔚成望族,千支萬派,遍佈寰宇,人口之多,分佈之廣,實無法統計及詳述。 黃氏乃帝王胄裔,多書香門第、仕宦之家,歷代賢才輩出,偉績豐功,聲名顯赫。七十四世歇公相於楚,封春申君,門下劍客三千,皆躡珠履,威震四方,誕下十三子一女,受郡封爵,宗支蕃衍,世代昌盛。迨霸公、香公、瓊公、琬公等位極人臣、公卿。傳一百一十九世峭山公,三位夫人廿一子壹佰肆拾餘孫,家族鼎盛,一門俊傑,更成佳話。公壽登耋旬,贈詩八句,囑子奔騰,各擇勝地開基,子孫流衍如浩瀚之勢,蕩蕩洋洋,幾遍海宇。傳一百廿六世潛善公生九子,後裔盛居華南各地,代出名賢,永留青史。 我木教肇基祖太一郎公原居福建汀州,宋末兵荒馬亂,受無情戰火摧殘,被迫離鄉避難,初居湖寮鄉,數載後途經木教,視木教為營生勝地故居焉。傳一百卅六世(即木教六世)政公生子:秀溪公、秀江公、秀湖公、秀海公繼後各房子孫昌盛。 木教雖是一安居樂業勝地,但彈丸小邑,難容日益飽和人口。清末民初,中國積弱,列強入侵,干戈四起,民不聊生,親人紛紛離鄉別井,遠赴重洋,尋覓生機。憑不屈不撓頑強斗志,或從商或從政均事業有成,譽滿海外。政壇名人、商界精英,多不勝數,限於篇幅,不勝枚舉,歉! 廿世紀七十年代末,中國政府實行經濟改革,放寬固有封閉政策。機不可失,一時之間,親人如離籠鵬雁,展翅翱翔。商機處處,有志事成,幾經辛勞,各有成果。 同年代越南排華,當時政府,喪盡天良,大肆殘害我族親人,風聲鶴唳,悽聲處處,親人悲痛欲絕再度飄洋逃難,妻離子散者、海葬魚腹者不計其數,見者膽破心驚,聞者傷心落淚。 我族親人歷經千災萬劫,劫難雖然給我族人帶來重大創傷,同時帶來新的希望,九十年代族親遍居全國都市小邑及全球各洲,宗親將一如既往,敬宗睦族,和衷共濟,自強不息,勇往直前,共創大業。 世界和平,普天同慶,太平盛世,樂業安居。鑒於考古探源者日眾,為方便族親一目了然,知其一脈源流,悉其宗支世系,知今鑑古,飲水思源,尋根問祖有一依據,更望祖德宗功流芳世代,特彙編[木教黃氏淵源]以供參考。 時 公元二仟零八年編者 欲知蕃衍誌,盡在譜中尋—— 木教黃氏淵源 太始祖:南陸公(受姓於黃),妣李氏,生三子:嘉公、台公、袁公。 二世:嘉公妣袁氏[生一子] 奇公 三世:奇公妣弋氏[生一子] 最公 四世:最公妣李氏[生一子] 舒公

★家谱序言范文_共10篇 范文一:张氏家谱序言张氏家谱序言 先祖爷自山西洪峒县迁居以来,就定居在山东省金乡县城西南八里张大庄。据碑文记载,近五百年,曾历经修谱,虽几经波折,仅幸存一部老谱,尚有不足之处,现全谱子孙芃衍昌盛,局部村庄世代有紊乱现象,据此全谱共同议决,谱当接修。老幼闻之无不欢欣鼓舞,齐声赞曰:当接老谱,永垂后世,是以为序。 张姓祭祖歌: 巍巍中华,山高水长,浩浩张姓,族史辉煌。始祖挥公,英武非常,轩辕嫡后,帝胄世昌。其父玄嚣,封邑青阳,清河之滨,滋润成长。手足情深,颛顼臂膀,生而颖悟,巧技尤强。体恤民疾,苦苦思量,主祀孤星,夜观天象。顿生灵感,折枝效仿,始制弓矢,史书记详。用于狩猎,猎物盈仓,衣食无忧,黎庶赞扬。用于御敌,威力无双,大胜凯旋,拓土开疆。诸侯咸服,颛顼帝王,华夏共主,万民敬仰。挥公功德,万古流芳,颛顼嘉之,封为弓长。以职为姓,乃赐姓张,张姓始祖,肇始四方。瓜瓞绵延,繁荣盛昌,遍及全球,远播五洋。英贤辈出,峥嵘自强,为将为帅,入阁拜相。科技艺文,工农学商,不乏大家,星辰相映。而今我等,飞临濮阳,不远万里,祭祖上香。始祖功德,铭记心上,不忘故土,为国增光。挥公后裔,再创辉煌,祖神有灵,来格来尝。 张氏家谱修编 谱牒加深了豪门大族与庶族寒人之间的鸿沟,使世家大族内部嫡庶尊卑关系得以强化。它用血缘关系的纽带模糊了阶级意识,使封建宗法制度得以维持和巩固。但是,家乘、谱牒也具有不可忽视,的文献价值。就张姓的家乘、谱牒而言,它记录了张姓诸家族的氏族、世代系统、人物传记、迁徙居住、婚姻嫁娶、子孙繁衍和与此相关的政治、经济、文化状况,不失为研究家族史、社会史的重要原始资料。在修撰谱牒之风相当兴盛的魏晋南北朝时期,作为张姓这样的大姓氏,也应该有家乘、谱牒的修撰,只是因为时间久远,没有能够保留下来。现在我们

XXX家谱 祖屋地址 公元XXX年岁次XXX年 春

序言(范文) 时代轮转,人口日多,社会变革,事物日繁,兼新陈代谢定律,人欲知以往事,无不赖文字记载,传绵稽查,故国家有国史,籍改历史盛衰与人文概况。 编辑人:XXX 审查人:XXX 公元XXX年岁次XXX年春

X氏族谱章程草案(范文) 一、宗旨:坚决遵守党纪国法,加强团结、创新、和谐、发展,弘扬中国文化传统(清明) 节。 二、族训:全面落实科学发展观,严谨文明、勤奋朴实、尊老爱幼、共同发展。 三、制度: (1)各支族选举成立代表会,代表3-5人,并由支族代表选举成立龙氏联族代表会,设常务理事组13-15人,分工为名誉理事1人,副理事3-5人,顾问、文书、 财会、组织、宣传、监查、青年、妇女等统一领导,分工负责。各支族代表、联 族理事,均实行2-3年改选和义务职责,廉洁奉公,为民服务。 (2)开会学习,每年2-3次,年终总结,表彰先进。 (3)每年逢清明节,祭祖扫墓,费用自筹,帐目公布。 四、族规: (1)坚决遵守党和政府方针、政策、法令,加强政治、经济、文化学习交流与合作,创建平安和谐社会。 (2)要团结,不要分裂,要光明正大,不搞阴谋诡计。坚持党的四项基本原则,走社会主义道路。 (3)要创新、和谐、发展,方能兴家、富民、强国。以人为本,以和为贵,和气能生财,人和万事兴,互相尊重,不侵犯、不干涉、不斗殴,公平公正,平等互利、 和平共处、共同发展。 (4)要五讲四美、讲法纪、讲道德、讲文明、讲伦理,按辈伦起名字、称呼人,坐席分上下,赶船、乘车让位,不能混乱。 (5)要尊老爱幼,孝顺老人,把衣食住行切实做好,供养好老人,不能断食、绝医、

郑姓的来源与发展研究 报告人:郑山水 学院:信息工程学院 学号:2012012800 郑的名义以及发展 郑姓出自姬姓,发祥地为郑国,是黄帝的后裔。在中国的早期历史上,郑姓曾经创造过辉煌的业绩。五千多年前,轩辕皇帝以姬水为姓,建都有熊,后来春秋时期的郑武公、郑文公也在有熊建立国都。黄帝的第五世孙后稷是郑姓的血缘始祖。黄帝的第19代孙姬昌是商朝的西伯,姬昌的儿子姬发灭掉了商朝,建立了周朝,成为周武王。所以郑氏就是周朝王室的后裔。 公元前807年,周宣王姬静封他的异母兄弟姬友于郑(今陕西华县)为三等诸侯国的国君,国号"郑",郑国诞生。姬友因此被称为郑桓公。到周幽王的时候,郑桓公担任司徒的职务,掌管教化。因为见到周幽王昏庸无道,宠幸褒姒、重用奸臣、王室矛盾激化、内忧外患交织,预感将要发生变乱,郑桓公就向太史伯请教自保的办法,太史伯认为洛水以东,黄河以南的地方土地富饶,交通方便。桓公听了太史公的建议,把家属和重要财产安置在了那里。后来,郑桓公死于“犬戎之乱”,虢、郐之间一个叫"京"的地方,史称"虢郐寄孥"。次年,西周王室发生了"犬戎之乱",桓公为国捐躯,其子掘突袭位,是为郑武公。后来,郑武公乘护送周平王东迁之机,先后功灭虢、郐,

建立新的郑国。郑国于公元前375年为韩国所灭,他的国人就用国名作为姓氏,子孙播于陈、宋间,以原国名为姓氏,就是郑氏。 郑的迁徙 郑氏最早的发源地是今河南省的荥阳市后到新郑市。在战国时因为韩国所灭,便散迁到河南东部及山东、安徽等地间。秦时,19世孙郑袭迁司州河南洛阳。27世孙郑其举族迁回荥阳。秦汉以后,郑姓已迁入邻近地区,主要以今山东、安徽、陕西、山西等境为其分布的主要地区。其后29世孙郑宾居山东高密。31世孙郑众之子安世迁居咸阳。因汉武帝令"强宗大族,不得聚居",有24世孙南迁至浙江会稽山阴。郑姓大举南迁始于"永嘉之乱"之时。西晋永嘉二年,"中原板荡,衣冠始入闽者八族",其中第四姓即为郑姓。唐初,河南郑氏又有随陈政、陈元光父子移居福建者。唐末,又有河南故始郑氏随王潮、王审之入闽。明清之际著名民族英雄郑成功的先祖既是此次入闽的。郑氏移居台湾,始于郑成功;播迁至海外,始于清朝,现分布于泰国、菲律宾、印尼、马来西亚、加拿大、美国等国家。但如今还是粤东地区还有福建,台湾分布占大部分。 郡望堂号 堂号 "博经堂":东汉郑玄,博览群经,几千人从远方来拜他为师。西汉时期的读书人大都专治一经,郑玄却独自力主博通。 "安远堂":汉宣帝时,郑吉为侍郎,那时外侮屡屡来犯,郑吉打败了车师,使日逐投降。于是皇帝提他当司马。为了西方国境的安全,又

谷氏家谱字辈排行汇编 从18世—到67世如下: “长守传家训,年来占吉祥,兴联增绪广,富贵庆繁昌,建新令钦体,德高源永春,法宏芳承兆,学忠玉应存,天远认云动,地厚平奇升”以上是山东菏泽谷氏字辈。 一.谷姓起源参考之一 黄帝的后裔,传至舜的时候,被赐姓为嬴。嬴氏的后代有叫非子的,被周王封于秦谷,后来成为秦国和谷国(在今天的湖北省襄樊市谷城县),秦为公爵,谷是伯爵。春秋时谷国的后代开始以谷为氏。 谷姓是当今中国姓氏排行第一百四十四位的姓氏,人口较多,约占全国汉族人口的百分之零点零八。 谷姓来源有四: 1、出自嬴姓,伯益之后。据《通志氏族略》和《谷郎碑》所载,伯益之后非子(号秦嬴,为秦国之始封之祖),封于秦谷(今甘肃天水西南,一说在今陕西泾阳西北),其后以地为氏。 2、战国时,齐公子尾孙,封于夹谷,其后有谷姓。 3、他姓改姓而来。据《鼠璞》所载,古代谷姓去掉邑旁为谷姓。 4、出自他族或他族改姓而来。据《魏书官氏志》所载,北魏代北鲜卑复姓谷会氏,入中原后改为单姓谷;据《唐书》所载,唐时东夷人谷那氏,后改单姓谷;今彝、土家、满、蒙古、回、锡伯、朝鲜等民族均有此姓。 得姓始祖伯益。一作伯翳、大费。颛顼玄孙,父亲为皋陶,系夏朝东夷族首领。长于畜牧、狩猎。舜时被任为虞(掌管山泽之官)。后又助禹治水,立下大功,因功赐姓嬴。后被选为禹的继位人。禹死后,在夺权斗争中,被启攻杀。西周时,其裔孙非子善于养马,被周孝王封于秦地(今甘肃清水东北),因非子最先住的地方叫秦谷,所以他的子孙中,有一支就以地为氏,称谷姓。并尊伯益为其得姓始祖。 繁衍播迁 谷姓发祥于今陕甘一带,其得姓之后,在一段时间内基本繁衍于关中之地。秦统一天下后不久亡于汉,汉建都长安(今陕西西安),为当时全国政治、经济、文化的中心,陕地之谷姓因仕宦、游学、谋生等原因进入该地者甚多。两汉之际,谷姓还播迁到了其它地方,除北方的山西、河北、河南等省外,连位于长江南岸的湖南和江、浙一带,也从汉末开始,有了谷姓人家。西汉时,谷吉、谷永父子为长安人,谷春为冯翊(今陕西大荔一带)人,王莽时期有在天水任掌野大夫的长安人谷恭,光武帝时有寇恂外甥、上谷(治今河北怀来)人谷崇,汉灵帝时,湖南耒阳出过一位大孝子谷朗,后曾官至九真太守。魏晋南北朝时期,谷姓播迁之地主要以北方为主,尤其在今河北怀来一带,由于比邻山区,战火难至,当地谷姓发展兴旺,后逐渐昌盛为谷姓上谷郡望,并以此为主源向北方各地播迁。此际见诸史册之谷姓名人有三国吴人、都亭侯谷利,东晋名士、湖南桂阳人谷俭,北魏昌黎(治今辽宁义县)人谷颍、谷纂、谷士恢父子三人。尤可一提的是昌黎

【修谱资料】家谱序言40篇范文 家谱序言40篇范文中国乡土艺术协会谱志文化专业委员会 家谱序言是家谱不可或缺的一部分,因为这部分需要解释很多问题,一个没有序言的家谱显然是不完整的。那么今天我们通过构建这个家谱序言专题,来向大家介绍各式各样的各个姓氏的家谱序言,希望给大家的工作带来帮助。 家谱的序言主要包括以下几个部分,分别是:①序言名称:重修家谱或支谱,一般用支谱。②说明原因:为什么重修家谱或者续修家谱,现在大多解释十年动乱族谱毁之贻尽为缘由。③叙述现状:现在本族是什么情况,在****以后家族的发展情况,如今社会有志青年各奔东西等。为了让本族以后永远保持联系,勿忘祖宗等。④修谱贡献:***为本次修谱信息作出贡献,***提供经费,***撰写等。⑤结尾:说点立谱的重要性,写个日期(干支纪年和公元纪年都要写)。⑥落款:a.撰修***(从有谱以来你是第多少代)世孙***(名字不要写姓氏);b.缮写***世孙***等。 当然不同的修谱人有不同的思想,有的人喜欢用文言文,以此表达对祖先的尊敬。也有人喜欢用白话文,目的则是让后人容易理解,不造成歧义。但无论哪种方式,都有其作用和意义。这里我们推荐大家使用白话文来写家谱序

言。 陈氏家谱序(朱熹撰写) 家法之建,仿于诸侯别子,而士庶之宗,则惟其所始焉。或姓或氏,或地域或谥,爵则称宗,宗之于族也,有本姓以合庶姓,有缀食以系群情,孙之于祖也,有植祫以省大事,有齐衰以服三月,百世而婚姻不通,周道然也。上溯夏殷,何莫不然,故其迹泯(未混),末季七族九宗,犹资周王封国之重,及王辙东,世臣沦丧,乐却降在皂隶(穿黑衣的官差衙役),从五皆为圭筚,宗法始荡然也。所赖以维持者,独周官莫繁世(一作独国官系世系),辨昭穆之制存焉尔,此谱帙所从出也。谱存而宗可考,是故君子重之。 颖川陈氏,出先妫姓侯爵(侯国),自帝舜之后,传于有虞,虞幕裔孙阏父为周武陶王,能利器用,王赖之,以元女太姬下嫁其子满,而封诸陈,使奉虞祀(祭),满谥胡,公生申公犀,犀而下传十世,子孙散处,遂以国为氏,敦读书,说礼乐,绶若若而印累累,匪朝伊夕矣。但世历既久,从迁不定,或移家于八闽,或筑室于三吴,或寄迹于浙东,或寓居于古歙,椒聊远条,几不知有原本矣,然千流万派,归一原,叶茂枝蘩,不离一本。其名之最著者,莫如太邱先生实(即东汉陈实)其子元方、季方,世称二雄,凤毛麟角,岂虚岂虚语哉,元方子群美才懿,历仕魏帝,清节驰声。传霸先,梁祚下移,生民涂炭,相机观变,应天顺人,非择而取之也。厥后