微裂纹的分形分布及损伤演化过程的分形机理

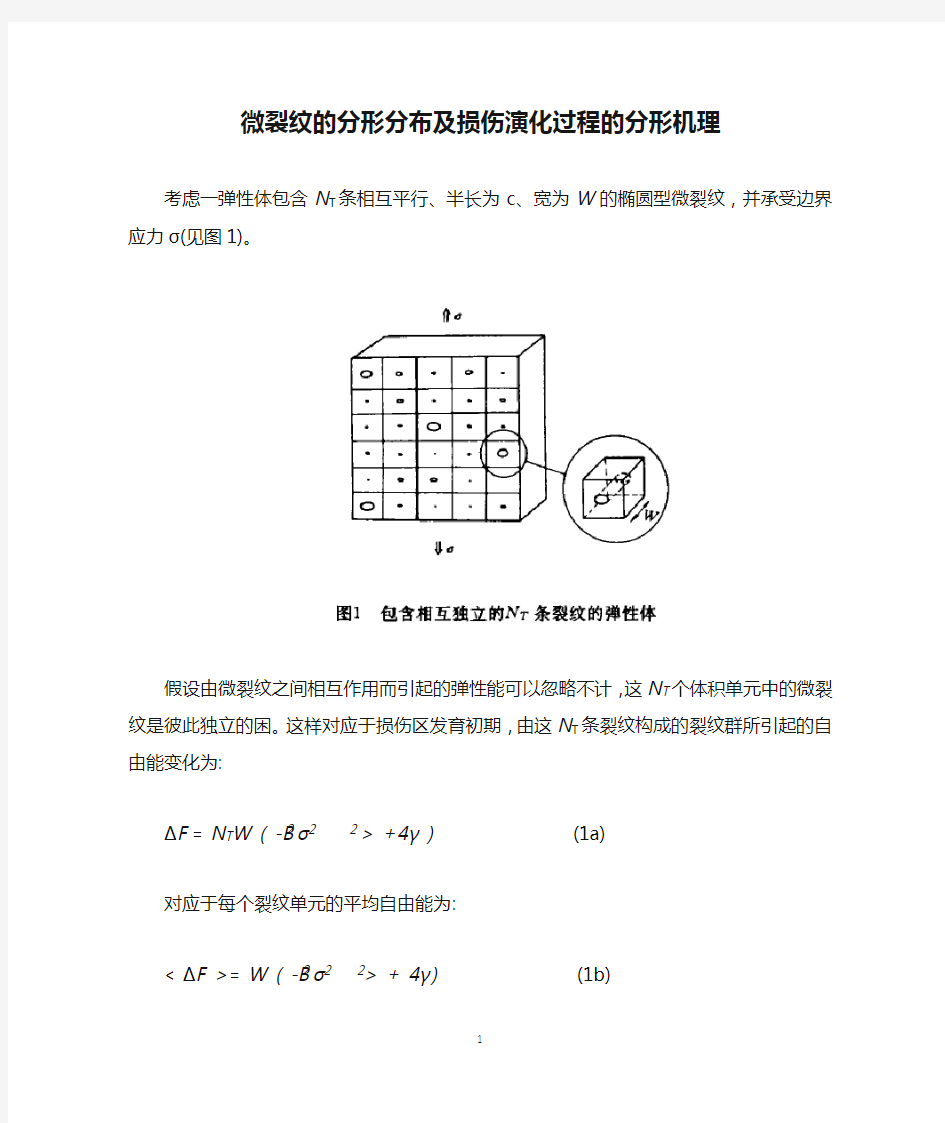

考虑一弹性体包含N T条相互平行、半长为c、宽为W的椭圆型微裂纹,并承受边界应力σ(见图1)。

假设由微裂纹之间相互作用而引起的弹性能可以忽略不计,这N T个体积单元中的微裂纹是彼此独立的困。这样对应于损伤区发育初期,由这N T条裂纹构成的裂纹群所引起的自由能变化为:

ΔF = N T W ( -B2 σ2

对应于每个裂纹单元的平均自由能为:

< ΔF > = W ( -B2 σ2

式中E,y—杨氏模量,单位面积表面能B2=π/E

作为二维问题,对应于相互平行的椭圆型拉伸裂纹,总损伤体积可定义为:V d =πN T W

纹半长(假设为常量),c l为最大裂纹半长。以

(2)

这个方程只有当

(3)

则动态破坏准则为了G,>G c=2γ。这里U为整个系统的应变能,正比于损伤体积。数学期望<·>表示每个裂纹单元内参量的平均值,这样当裂纹趋于1时,G/就还原到单裂纹体的应变能释放率G0在裂纹群损伤演化过程中,微小裂纹对损伤断裂的影响应当受到重视,特别是在流体和固体相互作用的应力腐蚀环境中。假设在区域(G0,G c)内应力腐蚀将引起稳定的裂纹损伤演化。G0为应变能释放的最小值,它对应于亚临界裂纹扩展的起始点。当G 力腐蚀的影响,则最大(主)裂纹控制整个材料破坏。Griffith忽略了这种现象,只考虑机械自由能,也就忽略了大量更小的裂纹对材料损伤破坏的贡献。然而实验室和现场资料(特别是岩石材料)都证实了这些小裂纹的重要性,尤其是在损伤初期。图2给出了单一扩展裂纹从亚临界到临界状态的转化示意图。 图2 单一扩展裂纹从压临界到临界状态的转化示意图 类似于Griffith准则,方程(2)和(3)允许在自由能不变的条件下,材总的损伤面积仍可增加,对于常值N T,亚临界裂纹的扩展条件可改写为: (4) 这样G,同时反映了由于力学和化学的共同作用而产生的总裂纹面积及损伤体积的变化程度。从方程(4)可以看到这样一个事实:机械能贮存于体积中,但在裂纹扩展过程中而释放于表面上。由方程(3)知,G,的确定得先已知裂纹长度分布的一阶和二阶矩,即 P (c ≥ x)=( c / c0 )-D(5) 当D∈(0,3)为裂纹分布的分维,根据方程(5),可计算出裂纹半 长为i的矩阵(i≠D) (6a) 当i=D时 (6b) 应当注意到,当D>1时 (7) 由方程(6)可知,当D≠1,2时 (8) 当D=2时 (9) 当D=1时 (10) 式中x=c1/c0。图3给出了由方程(7)定义的对于不同N T值的修正Griffith能量释放率G,/G。的平方根(定义。C=-1)与分维D的相关曲 线,可以看到材料的断裂韧度负相关于微裂纹布的分维D。 Advances in Applied Mathematics 应用数学进展, 2020, 9(4), 560-564 Published Online April 2020 in Hans. https://www.doczj.com/doc/32487959.html,/journal/aam https://https://www.doczj.com/doc/32487959.html,/10.12677/aam.2020.94067 Multifractal Analysis of Mn Element Ruihua Ma School of Mathematics and Physics, China University of Geosciences (Wuhan), Wuhan Hubei Received: Apr. 5th, 2020; accepted: Apr. 17th, 2020; published: Apr. 24th, 2020 Abstract The study of the distribution law of geochemical elements is one of the important ways to reveal the law of element mineralization and spatial change. Taking the desert region of Yashan, Xinjiang as an example, two types of minerals are selected, combined with multiple fractals, and multiple fractal moment estimation methods are used to conduct a full analysis of the elements in the soil in the two desert regions. From the aspects of singularity and asymmetric index, the non-elements of the elements are further explored. Linear migration provides a new method and direction for prospecting in the desert areas in the future. From the results, we can see that the distribution of the ore-forming element Mn in the soils of regions I and II has continuous multifractal characteris-tics. Then, by comparing the singular and asymmetric indices of the two regions, we find that the singular and asymmetric indices for the values of area I are larger than area II. It can be inferred that the migration characteristics of area I are higher than area II. Therefore, the multifractal characteristics of the elements have certain significance for ore prospecting in desert areas. Keywords Nonlinear Migration, Multifractal Spectrum, Asymmetric Index Mn元素多重分形分析 马瑞华 中国地质大学(武汉),湖北武汉 收稿日期:2020年4月5日;录用日期:2020年4月17日;发布日期:2020年4月24日 摘要 地球化学元素分布规律的研究是揭示元素成矿及空间变化规律的重要途径之一。以新疆雅山荒漠地区为例,选取两类矿质,结合多重分形,利用多重分形矩估计法对荒漠两地区的土壤中元素进行全量分析, 1、什么是延迟裂纹 延迟裂纹是冷裂纹的一种,是由于塑性储备、应力状态以及焊缝金属中氢含量等综合作用而产生的焊接裂纹。延迟裂纹不是在焊接过程中产生的,而是在焊后延续一段时间产生的。延迟裂纹主要发生在低合金高强钢中,主要与焊缝含扩散氢、接头所承受的拉应力以及由材料淬硬倾向决定的金属塑性储备有关,是三个因素中的某一因素与相互作用的结果。焊接后经过一段时间才产生的裂纹为延迟裂纹。延迟裂纹是冷裂纹的一种常见缺陷,它不在焊后立即产生,而在焊后延迟几小时、几天或更长时间才出现。 所谓“有延迟裂纹倾向的材料”,就是焊后容易出现焊接冷裂纹的材料,也即是可以焊接的低合金高强度钢。用低合金换取高强度,当然好;但随着合金元素增加,强度的升高,也带来了延迟裂纹倾向问题,增加了焊接难度,拖延了无损检测时间。所谓“增加了焊接难度”,用老的焊接术语说,这些材料的可焊性较差或差;用今天的术语来说,这些材料属于焊接难度较难或难的等级。 2、延迟裂纹的产生机理 对于确定成分的母材和焊缝金属,塑性储备一定,产生延迟裂纹的孕育期长短,取决于焊缝金属中的扩散氢及接头所处的应力状态。同理相应于某一应力状态,焊缝含氢量高,裂纹孕育期短,裂纹倾向大。当应力状态恶劣,即使含氢量低,在很短孕育期内会产生裂纹。但是决定延迟裂纹产生与否,存在一个临界含氢量与临界应力值。若氢低于临界含氢量,拉应力低于强度极限,则孕育期将无限长,实际上不产生延迟裂纹。 现代的延迟裂纹理论认为,焊缝金属中的含氢量、接头承受的应力水平以及接头金属的塑性储备,三者对延迟裂纹产生的作用是相互联系的。焊缝高含氢量在低应力下就会诱发出裂纹,而低含氢量需要高应力下才达到诱发裂纹状态。含氢量及应力都低时,在长时间才能达到裂纹产生条件。材料的塑性储备起到调节作用,当材料的变形能力高,缺口敏感性低时,只有在更高应力更多含氢量下才能产生延迟裂纹。 在焊接接头中,由于焊缝一般含碳量低,缺口敏感性小,而近缝区由于晶粒粗大,过饱和空位浓度高,应力集中程度高等不利条件,使近缝区易于产生延迟裂纹。 3、怎样判断哪些材料是“有延迟裂纹倾向的材料”? 目前流行的,有两种方法: 1)合金元素的碳当量法 材料疲劳裂纹扩展研究综述 摘要:疲劳裂纹扩展行为是现代材料研究中重要的内容之一。论述了组织结构、环境温度、腐蚀条件以及载荷应力比、频率变化对材料疲劳裂纹扩展行为的影响。总结出疲劳裂纹扩展研究的常用方法和理论模型,并讨论了“塑性钝化模型”和“裂纹闭合效应”与实际观察结果存在的矛盾温度、载荷频率和应力比是影响材料疲劳裂纹扩展行为的主要因素。发展相关理论和方法,正确认识影响机理,科学预测疲劳裂纹扩展行为一直是人们追求的目标。指出了常用理论的不足,对新的研究方法进行了论述。 关键词: 温度; 载荷频率; 应力比; 理论; 方法; 疲劳裂纹扩展 1 前言 19世纪40年代随着断裂力学的兴起,人们对于材料疲劳寿命的研究重点逐渐由不考虑裂纹的传统疲劳转向了主要考察裂纹扩展的断裂疲劳。尽量准确地估算构件的剩余疲劳寿命是人们研究材料疲劳扩展行为的一个重要目的。然而,材料的疲劳裂纹扩展研究涉及了力学、材料、机械设计与加工工艺等诸多学科,材料、载荷条件、使用环境等诸多因素都对疲劳破坏有着显著的影响,这给研究工作带来了极大困难。正因为此,虽然对于疲劳的研究取得了大量有意义的研究成果,但仍有很多问题存在着争议,很多学者还在不断的研究和探讨,力求得到更加准确的解决疲劳裂纹扩展问题的方法和理论。 经过几十年的发展,人们已经认识到断裂力学是研究结构和构件疲劳裂纹扩展有力而现实的工具。现代断裂力学理论的成就和工程实际的迫切需要,促进了疲劳断裂研究的迅速发展。如Rice的疲劳裂纹扩展力学分析(1967年) ,Elber的裂纹闭合理论(1971年) ,Wheeler 等的超载迟滞模 型(1970年) ,Hudak等关于裂纹扩展速率标准的测试方法,Sadananda和Vasudevan ( 1998年)的两参数理论等都取得了一定成果。本文将对其研究中存在问题、常用方法和理论模型、以及温度、载荷频率和应力比对疲劳裂纹扩展影响的研究成果和新近发展起来的相关理论进行介绍。 2 疲劳裂纹扩展研究现存问题 如今,人们在分析材料裂纹扩展问题时最常用到的是“塑性钝化模型”和裂纹尖端因“反向塑性区”等原因导致的“裂纹闭合效应”理论。而它们是否正确,却一直在人们的验证和争论之中。 根据现有的研究结果,有学者提出,若按照“塑性钝化模型”理论,强度高的材料应具有较低的裂纹扩展速率,但实验结果却不能证实这一预测。另外,该“模型”认为的“裂纹尖端的钝化是在拉应力达到最大值时完成的”这一观点在理论上不妥,也与实测结果不符。观察结果表明,裂纹尖端钝化是一个渐进的过程,钝化半径与外载荷大小成正比。 而疲劳裂纹在扩展过程中的“裂纹闭合效应”在什么情况下存在,能否对材料的裂纹扩展速率产生重要影响,考虑“裂纹闭合”的实验室数据能否用于工程中等问题也一直在人们的争论之中。由于“裂纹闭合效应”理论推出的结论是:“对载荷比的依赖性不是材料的内在行为,而是源于裂纹表面提前闭合后应力强度因子幅(△K) 的变化”,所以早在1984年S.Suresh等人就指出[1],“裂纹闭合”不是一个力学参数,它受构件形状、载荷、环境和裂纹长度等因素的影响。因此,除非在实际使用过程中测量构件的裂纹闭合情况,否则在实验室里做出来的试验结果不能用来预测构件中的裂纹扩展速率。1970年,Ritchie研究钢中裂纹扩展的近门槛值时发现:在真空环境下,应力比R对门槛值几乎没有影响,首度质疑了裂纹闭合的存在性和所起的作用。在前人研究的基础上,美国海军实验室的 金融时间序列的多重分形分析 MULTIFRACTAL ANALYSIS OF FINANCIAL TIME SERIES 指导教师: 申请学位级别:学士 论文提交日期:2014年6月12日 摘要 有效市场假说(EMH)是现代金融市场的基础理论,该理论认为市场的价格反映了市场的全部信息,市场价格的波动之间相互独立而且不可预测,收益率服从随机游走,收益率分布服从正态分布或对数正态分布.但是,现实中的种种限制 因素决定着这一传统的金融理论有着很大的局限性,实际的资本市场并不是传统理论所描述的线性系统,而是一个非线性的系统,这也意味着分形理论开始应用在金融市场. 分形理论则认为金融市场具有明显的分形结构和尖峰厚尾的分布特征,金融时间序列在一定的标度范围内有着持续性与反持续性的特征,而且不同幅度的波动能够表现出多重分形特征.分形理论比有效市场理论更能有效揭示金融市场的波动本质,同时也能更有效地揭示出金融市场的基本规律. 本文选取上证综指(上海证券综合指数)和深证成指(深圳证券成分指数)2005年1月5日至2014年5月22日的每日收盘价的股指收益数据位样本,分别采取R/S、DFA、MF-DFA方法对我国股市的分形及多重分形特征进行实证研究与分析.主要验证了两时间序列的分形及多重分形特征;分析比较了两时间序列的市场有效性特征,通过计算并比较h ?的大小,得出了上海证券市场比深证证券市场有效;分析比较了两时间序列的市场风险,通过计算并比较多重分形谱的宽度α ?,得出了上海证券市场存在的风险比深证证券市场的要大. 关键词:分形;多重分形;广义Hurst指数;市场有效性;市场风险 虽然已经应用铝及其合金焊成许多重要产品,但实际焊接生产中并不是没有困难,主要的问题有:焊缝中的气孔、焊接热裂纹、接头“等强性”等。由于铝及其合金的化学活泼性很强,表面极易形成氧化膜,且多具有难熔性质(如Al 2 O3的熔点为2050℃,MgO熔点为2500℃),加之铝及其合金导热性强,焊接时容易造成不熔合现象。由于氧化膜密度同铝的密度极其接近,所以也容易成为焊缝金属中夹杂物。同时,氧化膜(特别是有MgO存在的,不很致密的氧化膜)可以吸收较多水分而常常成为焊缝气孔的重要原因之一。此外,铝及其合金的线胀系数大,导热性又强,焊接时容易产生翘曲变形。这些也都是焊接生产中颇感困难的问题。下面,对在试验过程中产生比较严重的裂纹进行深入的分析。 1铝合金焊接接头中的裂纹及其特征 在铝合金焊接过程中,由于材料的种类、性质和焊接结构的不同,焊接接头中可以出现各种裂纹,裂纹的形态和分布特征都很复杂,根据其产生的部位可分为以下两种裂纹形式:(1)焊缝金属中的裂纹:纵向裂纹、横向裂纹、弧坑裂纹、发状或弧状裂纹、焊根裂纹和显微裂纹(尤其在多层焊时)。 (2)热影响区的裂纹:焊趾裂纹、层状裂纹和熔合线附近的显微热裂纹。按裂纹产生的温度区间分为热裂纹和冷裂纹,热裂纹是在焊接时高温下产生的,它主要是由晶界上的合金元素偏析或低熔点物质的存在所引起的。根据所焊金属的材料不同,产生热裂纹的形态、温度区间和主要原因也各有不同,热裂纹又可分为结晶裂纹、液化裂纹和多边化裂纹3类。热裂纹中主要产生结晶裂纹,它是在焊缝结晶过程中,在固相线附近,由于凝固金属的收缩,残余液体金属不足不能及时填充,在凝固收缩应力或外力的作用下发生沿晶开裂,这种裂纹主要产生在含杂质较多的碳钢、低合金钢焊缝和某些铝合金;液化裂纹是在热影响区中被加热到高温的晶界凝固时的收缩应力作用下产生的。 在试验过程中发现,当填充材料表面清理不够充分时,焊接后焊缝中仍存在较多的夹杂和少量的气孔。在三组号试验中,由于焊接填充材料为铸造组织,其中夹杂为高熔点物质,焊接后在焊缝中仍将存在;又,铸造组织比较稀疏,孔洞较多,易于吸附含结晶水的成分和油质,它们将成为焊接过程中产生气孔的因素。当焊缝在拉伸应力作用下时,这些夹杂和气孔往往成为诱发微裂纹的关键部位。通过显微镜进一步观察发现,这些夹杂和气孔诱发的微观裂纹之间有明显的相互交汇的趋势。然而,对于夹杂物在此的有害作用究竟是主要表现为应力集中源从而诱发裂纹,还是主要表现为脆性相从而诱发裂纹,尚难以判断。此外,一般认为,铝镁合金焊缝中的气孔不会对焊缝金属的拉伸强度产生重大影响,而本研究试验中却发现焊缝拉伸试样中同时存在着由夹杂和气孔诱发微裂纹的现象。气孔诱发微裂纹的现象是否只是一种居次要地位的伴生现象,还是引起焊缝拉伸强度大幅度下降的主要因素之一,亦还有待进一步的研究。 2热裂纹产生的过程 目前关于焊接热裂纹理论,国内外认为较完善的是普洛霍洛夫理论。概括地讲,该理论认为结晶裂纹的产生与否主要取决于以下3方面:脆性温度区间的大小;在此温度区间内合金所具有的延性以及在脆性温度区间金属的变形率大小。 通常人们将脆性温度区间的大小及在此温度区间内具有的延性值称为产生焊接热裂纹的冶金因素,而把脆性温度区内金属的变形率大小称为力学因素。焊接过程是一系列不平衡的工艺过程的综合,这种特征从本质上与焊接接头金属断裂的冶金因素和力学因素发生重要的联系,如焊接工艺过程与冶金过程的产物即物理的、化学的与组织上的不均匀性、熔渣与夹杂物、气体元素与处于过饱和浓度的空位等。所有这些,都是与裂纹的萌生与发展有密切联系的冶金因素。从力学因素方面看,焊接热循环特定的温度梯度与冷却速度,在一定的拘束条件下,将使焊接接头处于复杂的应力-应变状态,从而为裂纹的萌生与发展提供必要的条件。 在焊接过程中,冶金因素和力学因素的综合作用将归结为两个方面,即是强化金属联系还是弱化金属联系。如果在冷却时,焊接接头金属中正在建立强度联系,在一定刚性拘束条件下能够顺从地应变,焊缝与近缝区金属能够承受外加拘束应力与内在残余应力的作用时,裂纹就不容易产生,焊接接头的金属裂纹敏感性低,反之,当承受不住应力作用时,金属中强度联 铝合金焊接接头产生裂纹特征及产生机理分析 谢辉 (广东省第二农机厂,广东广州512219) 摘要:近40年来,由于焊接技术的进步,高效率和高性能的焊接方法得到了推广,铝及铝合金在车辆、船舶、建筑、桥梁、化工机械、低温工程和宇航工业等各种结构方面的应用在不断扩大,但国产化的铝合金和铝合金焊接材料均还存在着一定的差距。对铝合金焊接接头产生裂纹的特征及产生机理进行了分析,提出了几点防范措施。 关键词:铝合金;焊接接头;裂纹;机理 —116— 温度裂缝产生机理及特征 混凝土浇筑后,在硬化过程中,水泥水化产生大量的水化热。由于混凝土的体积较大,大量的水化热聚积在混凝土内部而不易散发,导致内部温度急剧上升,而混凝土表面散热较快,使得混凝土结构内外出现较大的温差,这些温差造成内部与外部热胀冷缩的程度不同,使混凝土表面产生一定的拉应力。当拉应力超过混凝土的抗拉强度极限时,混凝土表面就会产生裂缝,这种裂缝多发生在混凝土施工中后期。在混凝土的施工中当温差变化较大,或者是混凝土受到寒潮的袭击等,会导致混凝土表面温度急剧下降,而产生收缩,表面收缩的混凝土受内部混凝土的约束,将产生很大的拉应力而产生裂缝,这种裂缝通常只在混凝土表面较浅的范围内产生。 温度裂缝的走向通常无一定规律,大面积结构裂缝常纵横交错;梁板类长度尺寸较大的结构,裂缝多平行于短边;深入和贯穿性的温度裂缝一般与短边方向平行或接近平行,裂缝沿着长边分段出现,中间较密。裂缝宽度大小不一,受温度变化影响较为明显,冬季较宽,夏季较窄。高温膨胀引起的混凝土温度裂缝是通常中间粗两端细,而冷缩裂缝的粗细变化不太明显。此种裂缝的出现会引起钢筋的锈蚀,混凝土的碳化,降低混凝土的抗冻融、抗疲劳及抗渗能力等。 2.影响因素和防治措施 混凝土内部的温度与混凝土厚度及水泥品种、用量有关。混凝土越厚, 水泥用量越大,水化热越高的水泥,其内部温度越高,形成温度应力越大,产生裂缝的可能性越大。 对于大体积混凝土,其形成的温度应力与其结构尺寸相关,在一定尺寸范围内,混凝土结构尺寸越大,温度应力也越大,因而引起裂缝的危险性也越大,这就是大体积混凝土易产生温度裂缝的主要原因。因此防止大体积混凝土出现裂缝最根本的措施就是控制混凝土内部和表面的温度差。 2.1 混凝土原材料及配合比的选用 (1) 尽量选用低热或中热水泥,减少水泥用量。大体积钢筋混凝土引起裂缝的主要原因是水泥水化热的大量积聚,使混凝土出现早期升温和后期降温,产生内部和表面的温差。减少温差的措施是选用中热硅酸盐水泥或低热矿渣硅酸盐水泥,在掺加泵送剂或粉煤灰时,也可选用矿渣硅酸盐水泥。再有,可充分利用混凝土后期强度,以减少水泥用量。改善骨料级配,掺加粉煤灰或高效减水剂等来减少水泥用量,降低水化热。 (2) 掺加掺合料大量试验研究和工程实践表明,混凝土中掺入一定数量优质的粉煤灰后,不但能代替部分水泥,而且由于粉煤灰颗粒呈球状具有滚珠效应,起到润滑作用,可改善混凝土拌合物的流动性、粘聚性和保水性,从而改善了可泵性。特别重要的效果是掺加原状或磨 微裂纹的分形分布及损伤演化过程的分形机理 考虑一弹性体包含N T条相互平行、半长为c、宽为W的椭圆型微裂纹,并承受边界应力σ(见图1)。 假设由微裂纹之间相互作用而引起的弹性能可以忽略不计,这N T个体积单元中的微裂纹是彼此独立的困。这样对应于损伤区发育初期,由这N T条裂纹构成的裂纹群所引起的自由能变化为: ΔF = N T W ( -B2 σ2 纹半长(假设为常量),c l为最大裂纹半长。以 焊接热裂纹产生机理影响因素及防治措施 一、结晶裂纹 1、产生机理 1)、产生部位:结晶裂纹大部分都沿焊缝树枝状结晶的交界处发生和发展的,常见沿焊缝中心长度方向开裂即纵向裂纹,有时焊缝内部颁在两树枝状晶体之间。 对于低碳钢、奥氏体不锈钢、铝合金、结晶裂纹主要发生在焊缝上。 某些高强钢,含杂质较多的钢种,除发生在焊缝之处,还出现在近缝区上。 2)、分析熔池各阶段产生结晶裂纹的倾向 焊缝金属结晶过程中,晶界是个薄弱地带,由金属结晶理论可知,先结晶的金属比较纯,后结晶的金属杂质多,并集富在晶界,并且熔点较低,这些低熔点共晶物被排挤在晶界,形成一种所谓《液态薄膜》,在焊接拉应力作用下,就可能在这薄弱地带开裂,产生结晶裂纹。 产生结晶裂纹原因:①液态薄膜②拉伸应力 液态薄膜—根本原因。拉伸应力—必要条件以碳钢焊接为例,分析研究一下,在熔池结晶过程中什么阶段产生结晶裂纹的倾向最大。 如图3-77 ①液固阶段:熔池开始结晶时,液相多,固相少,液态金 属在晶粒间处于自由流动状态,有拉应力存在时,拉开后有液体随之补充,不易产生裂纹。(1区) ②固液阶段:固相多,晶粒之间相互接触,液相少,(低熔点共晶)在拉应力作用时产生微少缝隙,液态填充少,产生裂纹,这一区也称为“脆性温度区”即图3-77上a、b 之间的温度范围? ③固相阶段:完全结晶完毕,成为整体固态金属,拉应力作用时,因无液态薄膜受力均匀,不易产生裂纹。 T b—称为脆性温度区,在比区间易产生结晶裂纹,杂质较少的金属, T b小产生裂纹的可能性也小,杂质多的金属T b 大,产生裂纹的倾向也大。 3)产生结晶裂纹的条件?图3-78 如图3-78纵座标表示温度,横坐标表示由拉伸应力所产生的变形(e)和金属的塑性(P),脆性温度区的范围用T b表示上限是固液温度开始下限固相线附近,或低于固相线一段温度。 在脆性温度区内焊缝的塑性用P表示,是温度的函数,=,当在某一瞬时温度时有一个最小的塑性值(P min)PΦ ) (T (出现液态薄膜时) 受拉伸应力所产生的变形用e表示,也是温度的函数? ①如果拉伸应力所产生的变形随温度T按曲线(1)变化, 浅析混凝土裂缝产生机理及防治措施 发表时间:2019-06-18T10:16:03.460Z 来源:《建筑细部》2018年第23期作者:钱涛 [导读] 运用混凝土裂缝产生机理等相关理论进行阐述、分析,为工程实例提供参考。 武汉市汉阳市政建设集团公司湖北武汉 430000 摘要:本文以混凝土裂缝的产生原因为基础,运用混凝土裂缝产生机理等相关理论进行阐述、分析,为工程实例提供参考。 关键词:裂缝产生机理;温度裂缝;收缩裂缝;防治措施 前言 目前,中国正处于城市化加速和工业化时期,建筑业将在较长时期内保持快速发展。混凝土作为建筑材料的一种,具备原材料来源广泛、抗压强度较高、耐久性良好、可塑性及浇筑性好等优势,广泛运用于土木、水利、桥梁、隧道工程中。但是,作为影响混凝土结构的适用性、安全性和耐久性的重要因素之一——混凝土裂缝,当裂缝数量和尺寸达到一定程度时,其性能指标都会相应的降低,从而影响混凝土的安全和使用,所以混凝土材料防裂问题需要加强足够的重视。 针对混凝土裂缝的研究,也有不少研究成果:许多科研人员已经对混凝土裂缝分类、产生的机理及成因有了完善系统的总结[1-4],同时,对于裂缝发展的稳定性及建筑物结构安全影响、查找裂缝的方法、预防及处理裂缝的措施等方面研究较为深入[5-7]。大量工程实践表明,混凝土材料的裂缝主要由温度、干缩及不均沉降所引起的变形引起的,以下将从这几方面对混凝土变形裂缝的产生机理进行探讨,并提出相应的防治措施,提高混凝土施工的质量。 1.混凝土裂缝分类 (1)按裂缝形成形状划分 纵向裂缝、横向裂缝、斜裂缝、网状裂缝以及不规则裂缝等。 (2)按裂缝形成深度划分 表面裂缝、深层裂缝和贯通裂缝。表面裂缝是指混凝土表面形成较浅且细微的裂缝,这类裂缝对结构的承载力影响不大,但影响其外观质量;深层裂缝是指混凝土表层形成深而长的裂缝,并易扩展为贯穿裂缝;贯通裂缝是指裂缝穿透了整个结构断面,结构整体性收到破坏,后两类裂缝严重影响到混凝土结构的安全及使用性能。 (3)按裂缝表现形式划分 静止裂缝、发展中裂缝和活动裂缝,静止裂缝是指对于其尺寸大小、形态和数量的发展趋势保持不变,发展中裂缝是指其形态、尺寸和数量还在发展,活动裂缝是指其形态、尺寸和数量易受到荷载和非荷载因素影响,而始终不能达到稳定状态。 (4)按裂缝形成原因划分 荷载裂缝和变形裂缝,荷载裂缝是指由于混凝土材料的非均质性,在荷载作用下,在某些部位产生大于材料所能承受的拉应力并逐渐有裂缝的产生。直接应力裂缝和次应力裂缝作为两种主要的荷载裂缝形式。同时,由于施加在混凝土的荷载可形成直接和次生应力,在此两种应力作用下所产生的裂缝分别称为直接应力裂缝和次应力裂缝。变形裂缝的种类有自身变形裂缝和结构变形裂缝,变形裂缝是由于温度变化、收缩变形、不均匀沉降等引起的裂缝。 2.混凝土裂缝的产生机理 在实际工程中,变形裂缝是混凝土裂缝中较为常见的一类裂缝,变形裂缝的形成机率相对于荷载裂缝更高,为了更好地采取适宜的预防措施,下文将对温度、干缩、不均匀沉降三种变形裂缝的产生机理进行分析。 2.1温度引起的变形裂缝分析 温度引起的变形裂缝是由于混凝土随着温度的变化而产生的膨胀或收缩,并受到自身或者外部约束,当混凝土的抗拉强度低于其内部产生的温度应力时,便有温度裂缝的形成。水泥的水化热、比热容、导温系数、导热系数等热性能参数,和环境介质的温度可决定混凝土的温度变化情况。作为引起大体积混凝土结构温度改变的重要因素——水泥水化热,由于混凝土材料在凝结硬化过程中,伴随着水化反应所产生的大量水化热量快速提高混凝土内部的温度。由于材料本身较低的导热系数及体积较大,水化热量短时间内无法全部释放,因此混凝土内外温度差异变得较大,形成温度应力和温度变形裂缝。 2.2收缩引起的变形裂缝分析 混凝土的收缩主要由干缩和凝缩两部分组成。凝缩是指混凝土在初凝前,其表面水分蒸发导致内部水分由内向外逐渐转移,形成体积收缩变形,该变形发生在混凝土的塑形阶段,因此称作塑形收缩。在高温度及低湿度的施工条件下,内部向外转移的水分不足以抵抗外界的蒸发,混凝土表面就会因失水干缩形成收缩裂缝。干燥收缩是指水泥水化产生具有大量的微细孔隙的硅酸钙胶体,混凝土内部孔隙水消耗时引起的毛细管引力,毛细孔内由于外部水供给不到位形成负压现象,受压缩的孔隙使混凝土的干燥收缩加重,形成干燥裂缝。 2.3不均匀沉降引起的变形裂缝分析 当地基基础承载力不均匀或混凝土结构在不同部位的荷载悬殊时,就会导致混凝土结构不均匀沉降,从而引起其约束变形,一旦内部拉应力超过允许抗拉应力时,就会形成不均匀沉降裂缝。不均匀沉降裂缝多为深层或贯穿裂缝,呈现宽度大、数量少的形态。 3.混凝土裂缝的预防和治理措施 3.1混凝土裂缝的预防 (1)合理选择混凝土原材料。依据设计要求,尽可能选择高标号水泥,减少水泥用量,选取中热、低热水泥,达到减少干燥收缩和降低水化热效果;按需选择适当减水剂、膨胀剂等外加剂,减少水泥用量和用水量;选择粉煤灰、矿渣等掺合料取代部分水泥用量,从而降低水泥用量,减少水化热。 (2)优化混凝土材料的配合比设计。骨料(粗、细)及砂率的选择要合理;由于混凝土的干燥收缩在相同的水泥用量下正比于水的用量,因此在施工中,混凝土用水量要降低。 材料的疲劳性能一、疲劳破坏的变动应力 材料在变动载荷和应变的长期作用下,因累积损伤而引起的断裂现象,称为疲劳。变动载荷指大小或方向随着时间变化的载荷。变动载荷在单位面积上的平均值称为变动应力,分为规则周期变动应力(或称循环应力)和无规则随 1 /2; min) 2 应力; ②不对称循环:σm≠0,-1 ④波动循环:σm>σa,0 ②疲劳破坏属于低应力循环延时断裂,对于疲劳寿命的预测显得十分重要和必要; ③疲劳对缺陷(缺口、裂纹及组织)十分敏感,即对缺陷具有高度的选择性。因为缺口或裂纹会引起应力集中,加大对材料的损伤作用;组织缺陷(夹杂、疏松、白点、脱碳等)将降低材料的局部强度。二者综合更加速疲劳破坏 出现两个疲劳源。 (2)疲劳裂纹扩展区(亚临界扩展区)? 疲劳裂纹扩展区特征为断口较光滑并分布有贝纹线或裂纹扩展台阶。贝纹线是疲劳区最典型的特征,是一簇以疲劳源为圆心的平行弧线,凹侧指向疲劳源,凸侧指向裂纹扩展方向。近疲劳源区贝纹线较细密(裂纹扩展较慢),远 梅辉等:2D C/SiC复合材料的拉伸损伤演变过程和微观结构特征· 137 ·第35卷第2期 2维C/SiC复合材料的拉伸损伤演变过程和微观结构特征 梅辉,成来飞,张立同,徐永东,孟志新,刘持栋 (西北工业大学,超高温结构复合材料国防科技重点实验室,西安 710072) 摘要:通过单向拉伸和分段式加载–卸载实验,研究了二维编织C/SiC复合材料的宏观力学特性和损伤的变化过程。用扫描电镜对样品进行微观结构分析,并监测了载荷作用下复合材料的声发射行为。结果表明:在拉伸应力低于50MPa时,复合材料的应力–应变为线弹性;随着应力的增加,材料模量减小,非弹性应变变大,复合材料的应力–应变行为表现为非线性直至断裂。复合材料的平均断裂强度和断裂应变分别为234.26MPa和0.6%。拉伸破坏损伤表现为:基体开裂,横向纤维束开裂,界面层脱粘,纤维断裂,层间剥离和纤维束断裂。损伤累积后最终导致复合材料交叉编织节点处纤维束逐层断裂和拔出,形成斜口断裂和平口断裂。 关键词:陶瓷基复合材料;碳纤维/碳化硅复合材料;力学性能;微结构 中图分类号:TB332文献标识码:A文章编号:0454–5648(2007)02–0137–07 DAMAGE EVOLUTION AND MICROSTRUCTURAL CHARACTERIZATION OF A CROSS-WOVEN C/SiC COMPOSITE UNDER TENSILE LOADING MEI Hui,CHENG Laifei,ZHANG Litong,XU Yongdong,MENG Zhixin,LIU Chidong (National Key Laboratory of Thermostructure Composite Materials, Northwestern Polytechnical University, Xi′an 710072, China) Abstract: The damage evolution and the associated mechanical response of a 2 dimensional C/SiC composite were investigated under monotonic and stepwise incremental loadings and unloadings. The microstructures of the samples were observed by scanning electron microscopy and the damage behavior under mechanical loading was monitored by the acoustic emission technique. The results show that the stress-strain of the composite is linear at stress below 50MPa. The modulus of the material decreases and the inelastic strain increases with the increase of tension stress, and the composite exhibits a largely non-linear stress-strain behavior up to rupture. The mean fracture strength and failure strain of the composite are 234.26MPa and 0.6%, respectively. The tensile damage behavior in-volves: matrix microcracking, transverse bundle cracking, interfacial debonding, fiber fracture, ply delamination and bundle splitting. The damage accumulation eventually results in splitting and pull-outs of the fibers at the crossovers between the bundles, leading to two major rupture modes of the oblique and plain sections. Key words: ceramic matrix composites; carbon fiber/silicon carbide composite; mechanical properties; microstructure 连续碳纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料(carbon fiber reinforced silicon carbide, C/SiC)具有高强度、高硬度、耐高温、低密度等一系列优异性能,已成为航空航天领域极具发展前景的新一代高温热结构材料[1]。C/SiC广泛应用于航空发动机的热端部件,如:尾喷管调节片、密封片、航天飞行器的头锥、机翼前缘、以及火箭与动能武器的喷管及其扩张段等[2–3]。 力学性能表征对于了解结构材料的基础性能极为重要[4–6]。研究材料在外部载荷环境中的响应和破坏机理有助于改进材料的制备工艺,提高材料的服役性能。国际上对连续纤维增强陶瓷基复合材料基础力学行为的表征已经进行了较多的实验,并取得了一定的理论成果[7–8]。近年来,国内报道了三维编织C/SiC复合材料的拉压性能、断裂韧性和声发射响 收稿日期:2006–08–10。修改稿收到日期:2006–10–09。 基金项目:国家自然科学基金重大研究计划重点项目(90405015)资助; 国家杰出青年科学基金(50425208)资助;长江学者和创新团 队发展计划资助项目。 第一作者:梅辉(1977~),男,博士研究生。 通讯作者:成来飞(1962~),男,博士,教授。Received date:2006–08–10. Approved date: 2006–10–09. First author: MEI Hui (1977—), male, postgraduate student for doctor degree. E-mail: phdhuimei@https://www.doczj.com/doc/32487959.html, Correspondent author: CHENG Laifei (1962—), male, doctor, professor. E-mail: chenglf@https://www.doczj.com/doc/32487959.html, 第35卷第2期2007年2月 硅酸盐学报 JOURNAL OF THE CHINESE CERAMIC SOCIETY Vol. 35,No. 2 February,2007 核用Inconel 690焊丝TIG焊微裂纹产生机理研究 霍树斌,陈佩寅,陈燕,吴伟 (哈尔滨焊接研究所,哈尔滨 150080) 摘要:针对国际上核用Inconel 690焊丝TIG焊微裂纹问题,利用扫描电镜、俄歇电子分析等方法对微裂纹断口微观组织形貌、特征点的成分进行研究。结果表明,Inconel 690焊丝TIG焊微裂纹主要是结晶裂纹,原因是由S、P在晶界偏析引起的低熔点共晶物。通过对结晶裂纹的产生机理和影响因素的系统研究,指出Inconel 690焊丝TIG焊微裂纹主要是由S、P引起的结晶裂纹,而不是只有DDC裂纹,通过定量分析S、P与裂纹关系,提出了防止微裂纹产生的条件,并制造出无微裂纹的HS690、HS690M焊丝。 关键词:Inconel 690焊丝TIG焊微裂纹S+P含量判据 HS690 HS690M 中图分类号:TG116 文献标识码:A 0 序言 镍基合金焊接微裂纹问题,尤其是核电用镍基焊接材料微裂纹问题是行业内公认的难题与顽症,主要表现为长度小于0.5mm的结晶裂纹和高温低塑性裂纹(简称DDC),如图1所示。Inconel 690焊丝的微裂纹问题尤为突出,虽然研究者众多,却没有彻底解决问题。 图1 Inconel 690焊接微裂纹 美国SMC公司至今仍在进行Inconel 690焊丝的改进,从90年代开发出FM52焊丝,2003年推出FM52M焊丝,2009年又推出FM52MSS,其研究的重点一直是如何解决焊接微裂纹问题,但他们认为焊接微裂纹是DDC。 从国内应用的情况看,除SMC和Sandivk公司的产品比较理想外,其它公司的690焊丝都存在焊接微裂纹,例如WEL-TIG-52焊丝。早期的Sannicro 68HP的微裂纹倾向比较严重,经过改进后有明显改善,但在国内某骨干企业的产品焊接中仍然存在问题。就是FM52和FM52M 焊丝在产品焊接时也不是完全没有问题,在TIG堆焊的边缘,偶尔也出现个别微裂纹,说明顽症并没有被根除。 我们从2003年开始研究Inconel 690焊丝,2006年《Inconel 690配套焊接材料和焊接工艺研究》项目通过鉴定,技术水平为国际先进,但没有彻底解决焊接微裂纹问题,经过四年的努力,终于发现了问题的本质、产生的原因和条件,并研究出了解决问题的方法。 1 试验方法 试验焊丝采用研制的所有Inconel 690焊丝,成分范围如表1所示。 对铆接疲劳裂纹产生机理的探讨 【摘要】自冲铆接的微裂纹会在铆接孔中产生,这主要是由于材料内部组织的不均匀性及铆接模具的结构、形状造成的。本文对接疲劳裂纹产生机理进行了探讨研究。 【关键词】自冲铆接;微裂纹;裂纹扩展;疲劳强度 0.引言 自冲铆接技术是采用一个铆钉连接两个或更多部件的方法,它实行冲铆一次完成。半空心铆钉自冲铆接工艺的铆接过程铆钉在冲头的作用下,穿透上层板料,在凹模和铆钉外形共同作用下空心铆钉尾部在下层金属中张开形成喇叭口形状。自冲铆接除了可连接上述点焊所难于连接的材料外,自冲铆接和点焊相比还具有许多点焊所不具备的优点:能连接不同材料,能和粘接复合连接,无发光,发热少,疲劳强度较高,快捷等。 1.自冲铆接疲劳破坏方式 自冲铆接的疲劳扩展最易在铆接孔处扩展,且在宏观上裂纹扩展方向垂直于载荷方向,且裂纹宏观方向通过铆接孔中心,在裂纹扩展末期的瞬断时形成剪切唇,剪切唇与载荷成大约45o,这其实是由于强度不足所致。 有的时候自冲铆接疲劳裂纹不在铆接孔发生,而有可能在铆接孔附近靠近铆钉头部的地方萌生和扩展,这主要由于铆钉在受载时会对板料有一个弯曲作用。在有的时候,比如自冲铆接和粘接复合连接时,或材料缺陷情况下,疲劳萌生和扩展还可能发生在板料的其他部位。 2.自冲铆接微裂纹的产生 铆钉可用钢材或硬铝等制作,一般经热处理来适当提高其韧、硬度,这主要取决于被铆接材料特性如强度、硬度、厚度等。被铆接的材料常有钢板、铝板或铝合金、塑料、铜或铜合金、高分子材料及复合材料等,一般其硬度不能太高,否则铆钉将难刺穿上板料,若采用更高硬度的铆钉,但这样铆钉在刺入板料和张开时易开裂,且增大了刺入力。 由于铆钉刺进板料时,板料内部强度、硬度、结构、相分布、原子结合力不均,晶粒、晶界性状不一等原因导致板料的铆钉孔孔壁有毛刺、微裂纹,这些将是导致自冲铆接失效的重要扩展源。 下面阐述裂纹不在铆接孔中产生的情况。金属中常见的有面心立方晶格、体心立方晶格、密排六方晶格等多种结构,它们具有多种滑移系和滑移方向,晶体是各向异性的。在其受力时可沿着受载最大或最弱的、抗力最小的晶面和晶向滑 对钢筋混凝土梁裂缝的分析与处理 裂缝是固体材料中的某种不连续现象,属于材料强度理论畴。工程裂缝现象是各类建(构)筑物中普遍存在的一种质量缺陷。裂缝及其扩展是结构破坏和倒塌的先兆,裂缝降低了结构的承载力,裂缝引起钢筋锈蚀、混凝土碳化、保护层脱落、渗漏及构件持久强度的降低等。 对混凝土的细观研究及工程实践证明,裂缝是难于避免的,是一种材料特征,如对建筑物抗裂要求过高,将会付出巨大的经济代价。结构设计是以极限承载力为基础,但大多数工程的适用标准却是由裂缝控制,世界上绝大多数国家都是以其经济能力来决定对建筑物裂缝控制的宽严程度。 裂缝按成因分为主应力裂缝、次应力裂缝和变形(温度、湿度、地基变形)裂缝;按形状分为表面裂缝、贯穿裂缝、竖向裂缝、水平裂缝、斜裂缝、外宽窄裂缝、上宽下窄裂缝、上窄下宽裂缝、枣核形裂缝和对角线式裂缝;按裂缝扩展状态分为愈合裂缝、闭合裂缝、运动裂缝、稳定裂缝和不稳定裂缝。 按极限状态设计理论,工程设计必须满足承载力极限状态和正常使用极限状态。承载力极限状态是建筑物安全需要,正常使用极限状态是从生产、生活、精神方面的要求。混凝土结构最大裂缝宽度控制标准根据环境和使用条件来制定(无腐蚀介质、无防渗要求时为0.3—0.4mm;轻微腐蚀、无防渗要求时为0.2—0.3mm;严重腐蚀、有防渗要求时为0.1—0.2mm)。普通钢筋混凝土构件力接近30%极限荷载 (混凝土应力达到抗拉强度、钢筋应力达到50一60MPa)时出现裂缝,裂缝宽度在0.05—0.1mm,这种裂缝不影响结构安全,还可承受70%-一80%极限荷载;许多工程的梁式结构、框架结构仅在自重作用下出现受拉区开裂或剪力区主拉应力裂缝;有的因拆模过早、抗拉强度不足,裂缝是常见的,但其极限承载力不会降低,总的安全度不变。变形裂缝较多出现在刚架、特种结构、组合结构等超静定结构中,但这类结构承载力安全储备充足,韧性良好,能适应较大变形而不致倒塌。处理这类裂缝时,可根据裂缝出现后应力衰减情况从宽控制。实践表明,有些裂缝是无害的,或者其害处是可为人类所控制的。对工程结构裂缝特征、机理和控制的研究,是有现实意义的。虽然,国外的专家、学者在这方面积累了一些经验和技术资料,但尚嫌不足,为此,本文作者经长期系统地试验和整理,并提升到理论高度进行了综合分析。现就对于混凝土梁裂缝特征、开裂原因的分析和裂缝处理方法总结如下。 2钢筋混凝土梁式构件裂缝与处理 2.1钢筋混凝土梁侧面竖向裂缝和龟裂缝 钢筋混凝土梁侧面竖向裂缝和龟裂缝如图1所示。这类裂缝特征:竖向裂缝一般沿梁长度方向基本等距,裂缝高度多在梁高中部,呈中间大两头小的趋势,深浅不一,严重时,裂缝深度可达100—200mm,更严重时,则出现穿透裂缝;龟裂缝多在梁上下Mn元素多重分形分析

延迟裂纹机理

材料疲劳裂纹扩展设计研究综述

金融时间序列的多重分形分析

铝合金焊接接头产生裂纹特征及产生机理分析

温度裂缝产生机理及特征

微裂纹的分形分布及损伤演化过程的分形机理考虑一弹性体包含NT条相互

焊接热裂纹产生机理影响因素及防治措施

浅析混凝土裂缝产生机理及防治措施

材料的疲劳性能

合材料的拉伸损伤演变过程和微观结构特征

核用Inconel690焊丝TIG焊微裂纹产生机理研究

对铆接疲劳裂纹产生机理的探讨

裂缝产生的原因与防治措施