契丹礼俗

辽朝国民主要由契丹人和汉人组成,政府采取“一国两制”的政策,以国制治契丹,以汉制待汉人,境内的两大民族因为生产和生活方式的不同,各有自己的独特习俗。同时,两个民族的习俗又有许多融合的现象出现。本节向同学们介绍辽代帝王的几个礼俗。

头鱼宴

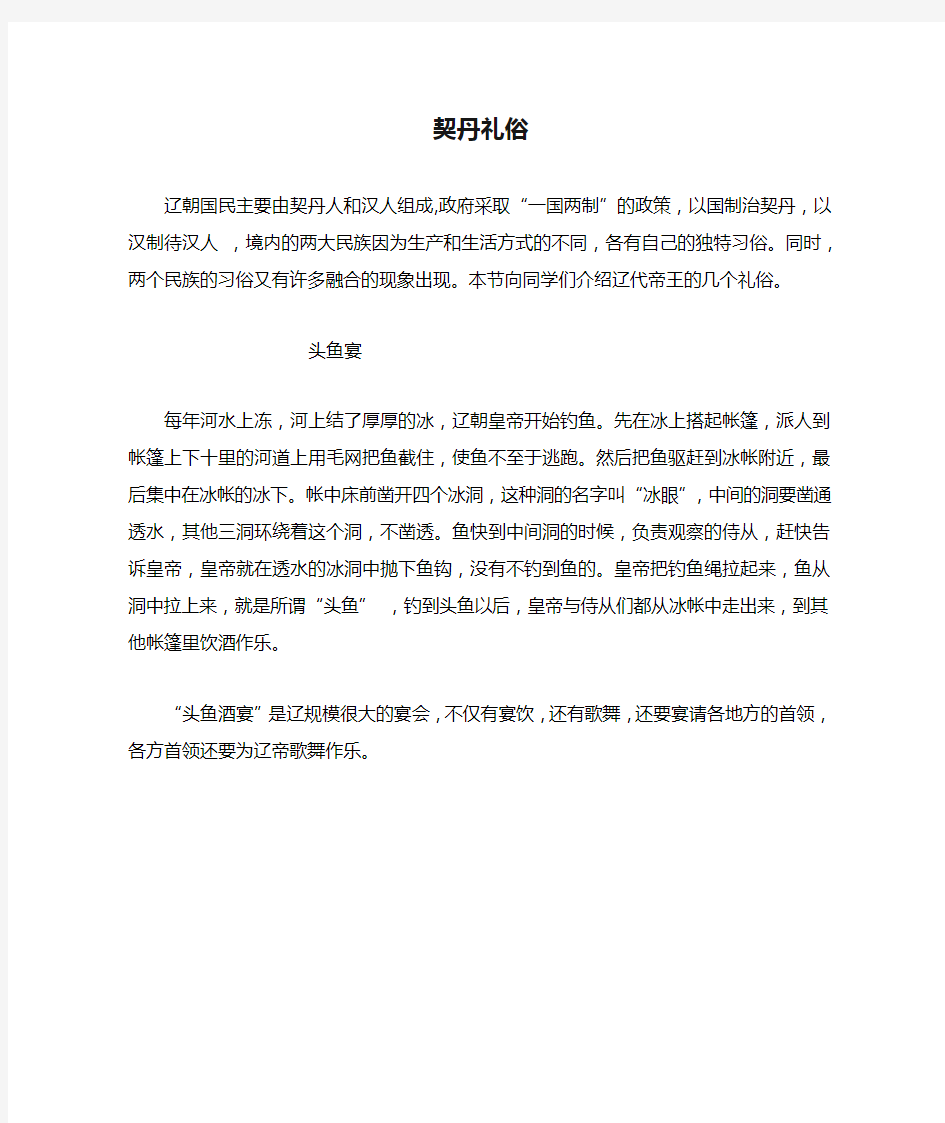

每年河水上冻,河上结了厚厚的冰,辽朝皇帝开始钓鱼。先在冰上搭起帐篷,派人到帐篷上下十里的河道上用毛网把鱼截住,使鱼不至于逃跑。然后把鱼驱赶到冰帐附近,最后集中在冰帐的冰下。帐中床前凿开四个冰洞,这种洞的名字叫“冰眼”,中间的洞要凿通透水,其他三洞环绕着这个洞,不凿透。鱼快到中间洞的时候,负责观察的侍从,赶快告诉皇帝,皇帝就在透水的冰洞中抛下鱼钩,没有不钓到鱼的。皇帝把钓鱼绳拉起来,鱼从洞中拉上来,就是所谓“头鱼”,钓到头鱼以后,皇帝与侍从们都从冰帐中走出来,到其他帐篷里饮酒作乐。

“头鱼酒宴”是辽规模很大的宴会,不仅有宴饮,还有歌舞,还要宴请各地方的首领,各方首领还要为辽帝歌舞作乐。

辽国皇帝捕鱼图

头鹅宴

每年冰消雪化之时,群臣扈(hù)从皇帝来到湖畔,带“海东青”捕鹅猎雁。这时,侍从们都穿黑绿衣衫,每人备连锤一把,鹰食一盒,刺锥一支,在湖周围每隔六、七米排立一人。如发现鹅雁,侍从们则敲起扁鼓,摇起旗帜,纵马报信。鹅雁受惊后乱飞,专管海东青的人则迅速将它交给皇帝,放飞擒鹅捕雁。待海东青与鹅雁搏斗坠地后,距离最近的侍从则立刻上前,用刺锥将鹅雁杀死,取出鹅雁的脑子给海东青吃,并赏赐刺鹅雁者银子细绢。猎得的第一只鹅称之为“头鹅”,皇帝要举行“头鹅宴”,君臣致贺语,舞乐歌欢,纵酒高呼,并将鹅毛撒得遍地,把长鹅毛插在帽子上寻欢作乐。

敖汉旗喇嘛沟辽墓春捺钵《放鹰仪式图》

刺鹅锥通辽市奈曼旗青龙山辽代陈国公主与驸马合葬墓出土

“本命年”礼

据考证,过“本命年”这一习俗最初是契丹人庆祝始生的一种风俗。在辽代,过“本命年”又称再生礼或复诞礼,到了属于每人出生生肖这一年,就要举行仪式纪念自己的始生,报答母亲的养育之恩。

再生礼的主要形式是在皇帝“本命年”的前一年冬季,选择一个吉日举行再生之礼的仪式。在行再生礼前,先设置再生室、母后室、先帝神主室,再在再生室的东南,倒植三株崎木。到行礼那一天,将童子及老接产妇预先安排在室中,室外有一妇人端着酒,有一老者拿着弓箭立于室外。太巫致奠神主后,群臣奉迎皇帝出寝殿到再生室,脱掉衣服、鞋子,带着几个童子从崎木之下走过三次,每过一次,接产老妇便念叨着祝福的致词,手在皇帝身上做拂拭动作。当童子在崎木下走过七次时,皇帝卧于木侧,老者此时击打箭袋说:“生男矣!”这就表示皇帝又从母亲胎中降生完毕了。然后,太巫、群臣称贺,并送上礼物表示庆贺。皇帝拜先帝御容后,宴请群臣。这就是契丹人举行再生礼的全过程。可令人称奇的是,众人送给皇帝的礼物多为包婴儿的襁褓、彩结等物。

实践与探究

一、契丹是游牧民族,辽代的契丹人以捕鱼和狩猎为主要生活方式,辽代的汉人是不是也都是这样呢?收集相关信息,说说你的看法。

二、在辽代,人们日常生活中的礼俗很多。那时,无论是可汗还是平民,清晨起来都要做同样的一种礼俗。请你查阅一下资料,看看是什么礼俗。

契丹礼俗 辽朝国民主要由契丹人和汉人组成,政府采取“一国两制”的政策,以国制治契丹,以汉制待汉人,境内的两大民族因为生产和生活方式的不同,各有自己的独特习俗。同时,两个民族的习俗又有许多融合的现象出现。本节向同学们介绍辽代帝王的几个礼俗。 头鱼宴 每年河水上冻,河上结了厚厚的冰,辽朝皇帝开始钓鱼。先在冰上搭起帐篷,派人到帐篷上下十里的河道上用毛网把鱼截住,使鱼不至于逃跑。然后把鱼驱赶到冰帐附近,最后集中在冰帐的冰下。帐中床前凿开四个冰洞,这种洞的名字叫“冰眼”,中间的洞要凿通透水,其他三洞环绕着这个洞,不凿透。鱼快到中间洞的时候,负责观察的侍从,赶快告诉皇帝,皇帝就在透水的冰洞中抛下鱼钩,没有不钓到鱼的。皇帝把钓鱼绳拉起来,鱼从洞中拉上来,就是所谓“头鱼”,钓到头鱼以后,皇帝与侍从们都从冰帐中走出来,到其他帐篷里饮酒作乐。 “头鱼酒宴”是辽规模很大的宴会,不仅有宴饮,还有歌舞,还要宴请各地方的首领,各方首领还要为辽帝歌舞作乐。

辽国皇帝捕鱼图 头鹅宴 每年冰消雪化之时,群臣扈(hù)从皇帝来到湖畔,带“海东青”捕鹅猎雁。这时,侍从们都穿黑绿衣衫,每人备连锤一把,鹰食一盒,刺锥一支,在湖周围每隔六、七米排立一人。如发现鹅雁,侍从们则敲起扁鼓,摇起旗帜,纵马报信。鹅雁受惊后乱飞,专管海东青的人则迅速将它交给皇帝,放飞擒鹅捕雁。待海东青与鹅雁搏斗坠地后,距离最近的侍从则立刻上前,用刺锥将鹅雁杀死,取出鹅雁的脑子给海东青吃,并赏赐刺鹅雁者银子细绢。猎得的第一只鹅称之为“头鹅”,皇帝要举行“头鹅宴”,君臣致贺语,舞乐歌欢,纵酒高呼,并将鹅毛撒得遍地,把长鹅毛插在帽子上寻欢作乐。

辽代的契丹文文学 _hasgo122 在中文学史上,辽宋金元时期成为中国文学频繁整合、急遽更新的重要转型期。其中勃兴于辽代的契丹文文学,正是携带着契民族游牧狩文化威武健勇的宝贵元素,参与了中国文学史的构建过程,成为中国文学不可分割的有机组成部分。 建立辽的契丹族本是我国北方的古老民族之一。契丹文作家主要有耶律倍、耶律隆绪、耶律庶成、耶律庶箴、耶律良、萧韩家奴、耶律固、寺公大师等。其中耶律倍是辽太祖的长子,也是汉文化的热心提倡者,他传留至今的《海上诗》,是一首契丹文与汉文合璧之作。该诗云:“小山压大山,大山全无力。羞见故乡人,从此投外国。”诗题中的“海上”与诗句中的“山”表面上是汉字,实际上也是契丹字,所谓“海上”即“郎主”(君主)之意,“海上诗”即“郎主诗”,契丹语的“海”与“郎”为同音词;至于“山”,契丹语“山”与“弟”同音,共用一个契丹字表示,实际写法其右上方应加点。诗中的“小山”喻其弟耶律德光,“大山”乃诗人自喻。耶律倍将皇位让给其弟,不仅未得厚待,反而遭到疑忌,只好在莫可奈何中接受友邦邀请、“载书浮海”(《辽史》本传)避之后唐了,字里行间虽无怨恨之辞,却多羞惭之意。由于当时契丹文与汉文共同使用、并行不悖,因而诗中巧妙地把契丹文和汉文组合镶嵌在一起,以达两种文字相辅相成、互文互训的修辞效果,从而生动形象地表现了皇位继承问题在兄弟之间引发的矛盾冲突,使之成为双语合璧而空前绝后的佳作。清代文学家赵翼评赞此诗“情词凄婉,言短意长,已深合于风人之旨矣!”(《廿二史札记》卷二十七),可谓独具慧眼,一语中的。 _hasgo122 辽代中后期,耶律隆绪、萧韩家奴、耶律固等都是契丹文文学首屈一指的重要作家。其中耶律隆绪(971-1031年)即辽圣宗,史书誉之为“辽之诸帝,在位长久,令名无穷,其唯圣宗乎!”(《辽史》本纪)在他即位的早年,母后萧太后奉景宗遗诏摄政时母子二人通过御驾亲征而达成同北宋的“澶渊之盟”,实现了北、南两朝长时间的和平相处、共存共荣。作为少数民族的领袖人物,他有着开放的心态和广阔的胸襟,曾云:“五百年来中国之英主,远则唐太宗,次则唐明宗,近则今宋太祖、太宗也。”耶律隆绪自幼即喜书翰,十岁能诗;因为钦佩白居易的诗作,自称“乐天诗集是吾师”。据《契丹国志》可知,他曾以契丹翻译白居易的《讽谏集》,“召番臣等读之”。还大力提倡契丹文与汉文的诗歌创作,出题命宰相以下百官赋诗,诗成一一品读,优者赐金带。可惜耶律隆绪君臣的契丹文以及汉文作品,随着辽朝退出历史舞台和契丹族融入其他民族大多已淹没在历史的长河中了。

辽代契丹族姓氏及其分布 摘要:契丹族只有耶律与萧二姓,这种姓氏制度与其婚姻制度有直接关系。契丹族二姓的来源同他们部落所居地名有关,也与中原汉姓的攀附有关。通过对二姓分布地区的考察,不仅可以了解其人口的分布、迁移历史轨迹,也可以看出二姓联系紧密,不仅政治上保证了辽国的政体稳定,在军事上也是国家安全最是有力的保障。 关键词:辽代;契丹姓氏;耶律 辽代居于统治地位的民族是契丹族,其人口总量在全国人口中虽不占多数,但在辽代的政治经济生活中却起着举足轻重的作用,因此,契丹族姓氏是研究辽代姓氏问题的重要内容。此前蔡美彪、都兴智及日本学者爱宕松男先生对契丹族的姓氏来源曾做过研究,但并没有形成统一的结论。本文通过研究其姓氏制度、数量、分布,从一个侧面了解其人口的分布、迁移历史轨迹,从而进一步了解契丹王朝的社会经济和人口结构。 一、契丹族的姓氏制度 辽圣宗太平九年《萧仅墓志》载:“恭闻惟天既显于二仪,我国爰分于两姓。耶律世保承祧之业,箫氏家传内助之风。”①说明辽代契丹族只有耶律与萧这两大姓氏,并且耶律氏的地位是“承祧”,萧氏的地位是“内助”,即一为皇族,一为后族。这种现象不仅中原历代王朝所未有,即使在其他边疆少数民族政权中也没有发现第二个,这一点较难理解,甚至元修《辽史》时也困惑不已。通过统计《辽史》诸传中的姓氏结构可以看出,属于耶律氏族系的有87人,属于萧氏族系的有47人(抛开宗室、后妃等传中的皇室成员),分别占到总入传人数的28.53%和15.41%,合计占总传主人数的43.94%,二姓之地位可见一斑。辽代的这一姓氏制度集中体现在婚姻方面。 辽朝建国以后确立了耶律姓与萧姓之间的互为婚姻的制度,即“皇族惟与后族通婚”,并且成为辽朝的基本国策。耶律与萧二姓的产生从原因、目的、意义来看,无不与婚姻制度相联系。辽政府对皇族与后族的夫妻婚配、结合有明文规定,如《契丹国志》即载:“番法,王族惟与后族通婚,更不限以尊卑。其王族、后族二部落之家,若不奉北主之命,皆不得与诸部落之人通婚。”②辽圣宗于开泰八年(1019)十月,亦诏曰:“横帐三房不得与卑小帐族为婚,凡嫁娶,必奏而后行。”③“耶律与萧,世为甥舅,义同休戚。”④显然,甥舅休戚与共,对于“世保承祧之业”,稳定辽代的统治,起到了积极的作用。这种政策的推行,当时的初衷是为了避免近亲结婚,优化种族和后代,但当这种制度发展到政治需要时就改变了其原始意义,其结果是通过国家政权的力量来制造和发展高门豪族内婚,甚至为了维护这种等级制婚姻不惜进行不论辈分、不限尊卑的婚配行为。

辽代契丹民族发源于我国东北辽河流域,世代逐水草畜牧,以鞍马车帐为家。从公元916年耶律阿保机改用汉制,自称皇帝,建立辽朝起,至公元1125年辽天祚帝被金人所俘,辽灭亡,历时九帝209年。辽王朝立国初期仍处于奴隶制社会时期,在从建立到灭亡的两百多年里,辽代政治、经济、文化各个方面都经历了不断汉化的过程,辽代诗歌在此方面表现得尤为明显。 辽代文学不昌,但在两百余年间的汉化演进中,也形成了自己的特色,其成就虽不能与唐宋比肩,甚至比后来的金元文学也略逊一筹,但在展现辽代契丹民族独特的精神风貌,以及体现北方地区的地域特点、民族性方面也有独到之处。而契丹文学情况,据王溥《五代会要》卷29《契丹》载:“契丹本无文纪,惟刻木为信。汉人陷蕃者以隶属之半,就加增减,撰为胡书。”①契丹族建国后,为了适应政治、经济和文化等方面的需要,契丹人参照汉字和回鹘字先后创造了契丹大字和契丹小字。而辽代契丹诗歌创作也经历了从早期尽显原始风貌到后期历代帝王“雅好词翰,咸通音律。文学之臣皆淹风雅”②均有诗作传世,而这些诗作从语言、情感等方面都有飞跃式的发展。帝王文人所作诗歌大多装订成集,但由于辽代禁止将书籍传入中原地区,所以辽代诗歌流传下来的篇目也很少。郑振铎先生在其《插图本中国文学史》中感叹:“近人竟于简残篇之中爬搜辽代文献,也不过存十一于千百而已。”③目前,经国内学者多方整理,辽代诗歌可见篇目约300余首,其中不包括散入宋代诗歌部分篇作。 辽诗所存篇目虽然不多,但表现出他们的物质世界与情感世界。辽代诗人通过诗歌描述地域特色,用诗歌抒发他们的民族情怀,用诗歌表达他们的政治思想情怀,所以,辽代契丹诗歌体现了浓厚的地域风貌、民族风貌,以及政治方面的独特之处。 一、地域风貌 契丹民族所生活的东北辽河、老哈河地区位于今辽宁省和内蒙古自治区,有白山黑水之称。这里土地平坦辽阔,放眼望去天地相接,河流宽广,水草丰茂,四季分明,与和风细雨、潺潺流水的江南相比,是另一番壮阔景色。契丹民族在此地区生息繁衍,形成了以勇悍尚武为主要特征的渔猎文化。在此基础上产生的契丹诗歌,也就有着比较鲜明的地域特点和风貌。 辽代契丹诗歌经历了粗糙到细腻的过程,早期契丹尚处于奴隶社会,以渔猎、游牧为生,生活条件十分艰苦,其文化也处于原始的混沌蒙昧状态。由于契丹族早期没有文字,其诗歌口口相传,对于早期的契丹诗歌,仅能从现存较少的早期民歌如《焚骨歌》等歌谣中,去略窥早期契丹诗歌地域特色一二。

契丹建国为什么使用“辽”字作为国号 中华历史上下五千年,大小王朝七十余个,没有任何一个王朝的国号,像契丹族建立的"大辽"这般神秘。迄今为止,关于"辽"的解释仍无定论。金太祖完颜阿骨打称"辽"为"镔铁";陈述先生认为"辽"的含义指代草原或沙漠;在冯永谦先生看来,"辽"即"辽阔"之意;学界的一般看法是"辽"可能与"辽水"有关;据新的调查研究,"辽"与如今的辽宁有着千丝万缕的内在关联……尤为特别的是,刘凤翥先生通过破解已成绝学的契丹文字,发现辽朝使用的居然是"双国号":契丹辽或辽契丹。 金太祖立"金"克"镔铁" 在《"大金"国号之起源及其释义》一书中,陈学霖先生提到"辽"国号的起源问题,指出"大辽"国号意为镔铁,史料佐证出自大金开国皇帝完颜阿骨打的圣谕。 诠释"大辽"名称之意的金太祖圣谕是这样说的:"上曰:'辽以镔铁为号,取其坚也。镔铁虽坚,终亦变坏,惟金不变不坏'。"也就是说,完颜阿骨打之所以立国号为"金",是为了克制以"镔铁"自居的辽,镔铁再硬,终不及金。 在《草原与帝国:4—10世纪契丹·辽王朝的形成》一书中,马颂仁先生指出:"最近的材料表明,'辽'这个名字以一种词语的变形形式进入到蒙古语词汇中,遂演变为loqa,其义为'铁'。此处,用以表示'铁'的是'辽'而不是'契丹',关于它的解释或许来自于阿骨打的那条圣谕。" 马颂仁表示,契丹族是起源于西拉木伦河与老哈河的一支游牧部族,而老哈河的河名本意,在蒙古语和满语中的意思很可能是"铁水"。在历史上,很多游牧民族都习惯以自己生存的地域或临近的河流来命名本部落的名称。那么,为何老哈河意为"铁水"呢?是指河水的颜色如铁?还是喻指河流奔腾,若生铁般强横? 有语言学家为验证契丹族与今达斡尔族之间的承继关系,还特意查找契丹语中指代"铁"的单词,并与达斡尔族指代"铁"的单词相比较,从中寻找彼此间的对应关系。 金灭铁,银灭金是后人附会 一说到"辽",势必与辽的另一国号"契丹"挂钩。而破解"契丹"本意,则有助于解读"辽"的真实含义。我国著名辽金史专家陈述先生认为,"契丹"一词大概指的是草原或沙漠。 契丹一名的汉义,过去的说法是"辽以镔铁为号",以后演化为辽、金、元三朝国号的对比,即金对铁,银对金。似乎三朝互替,一物降一物,是接续王朝为克制前朝而特意起的国号。这种说法看似顺理成章,但时间次序不对。 陈述先生表示,如果说蒙元的国号实意为"银",是针对金朝国号所起的,那么,蒙元的国号起名时间应该晚于金。但实际上,蒙元的名称却早于金。也就是说,辽、金、元三朝"金对铁,银对金"生生相克的说法是后人附会的,是站不住脚的。 那么,"辽"乃至"契丹"的真实含义究竟为何意呢?陈述先生通过考证与契丹同根的"奚族"及与契丹族血缘极近的"室韦"族名称的来由,提供了一个极有参考价值的历史信息。在陈述先生看来,契丹和奚族操共同语言,也长期毗邻,过着同样的经济生活。认识了奚、契丹的密切关系,还应当了解

契丹始祖探源 ——试析“白马青牛”说 关于契丹族的始祖,《契丹国志》载:“契丹之始也,中国简而不载,远夷草昧,复无书可考,其年代不可得而不详也。本其风物,地有二水,曰北乜里没里,复名陶隈思没里者,是其一也,其源流出自中京西马盂山,东北流,华言所谓土河是也。曰袅罗个没里,复名女古没里者,又其-也,源出饶州西南平地松林,直东流,华言所谓潢河是也。至木叶山,合流为一,古昔相传,有男子乘白马浮土河而下,复有-妇人乘小车驾灰色之牛,浮潢河而下,遇于木叶之山,合流之水,与为夫妇,此其始也,生八子,各居分地,号八部落”。 《辽史》载:“契丹之先,曰奇首可汗,生八子。其后族属渐盛,分为八部,居松漠之间。今永州木叶山有契丹始祖庙,奇首可汗、可敦并八子像在焉。潢河之西,土河之北,奇首可汗故壤也。” 后人将这两段史料整理为:相传有神人乘白马,自马盂山浮土河而东,有天女驾青牛由平地松林泛潢河而下,至木叶山,二水合流,相遇为配偶,生八子。其后族属渐盛,分为八部。 耶律阿保机曾经在木叶山上建始祖庙,奇首可汗在南庙,可敦在北庙,绘塑二圣并八子神象,不仅岁时供奉,而且每次发动战争,必先祭告于此。 关于契丹的始祖、族源,有的研究者忽略了史书记载的真实性,把契丹始祖神化或虚化。笔者尝试剖析史书的记载,演绎契丹的族源,与研究者们商榷探讨。 一、《契丹国志》和《辽史》对契丹始祖的记载是真实的。 每个民族都有自己的传说,有些传说说得离奇古怪。比如:商族传说,帝喾的妃子简狄吞吃了玄鸟卵而生契;周族说姜源踩了熊迹而生下稷;乌孙人说本民族是一少女和狼相交生下的后代;突厥人说本民族是-个被砍去手足的十岁男孩和母狼交合生下的男孩……这些传说都是有悖人伦常理的。而史书对契丹始祖的记载,虽然简略蒙胧,可是真实准确。 首先,地名准确可考。 马盂山:是今河北省平泉县同内蒙古宁城县交界的甸子镇大黑石村境内的大尖山(亦称大黑山、锅底山)无疑 土河:是发源于平泉县柳溪乡境内的老哈河与发源于宁城县黑里河镇内的黑里河,在平泉县北五十家子镇北五十家子村小河东、宁城县甸子镇黑城村七家合流而成的河流,古称乌侯秦水、托纥臣水、土护真水,契丹称“陶猥思没里”,汉人称土河、涂河、徒河。 平地松林:在今河北省围场县到内蒙古克什克腾旗西南。 潢河:即今西拉木伦河。发源于今克什克腾旗西南部,古称作乐水、饶乐水、弱洛水。契丹称”袅罗个没里”,汉人称潢水。 木叶山:确有其山,大概位置在今翁牛特旗老哈河西南。 其次,故事真切无奇。 沿着土河而下的男人,骑着极普通的脚力——一匹白马;沿着潢河而下的妇人,驾着平时常用的运输工具——一辆青牛车。征程不过千里,即未遇险阻,又未遇强敌,轻轻松松地到了终点站——木叶山。 第三,婚育合人伦常理。 男人和妇人在木叶山相会,两人相爱,恩恩爱爱婚配,平平常常过日子,顺顺当当生了八个儿子。这八个儿子很是争气,和和气气生活,勤勤恳恳创业;团结友族,征服敌部,积累财富,集聚人脉, 营兵习武,开疆拓土,人丁兴旺,牲畜繁多..……经过几代人的努力奋斗,兵强马壮,族属渐盛,分为八部。有了一些经济资本和军事实力后,某年某月某日,

契丹饮食文化 吴冬 摘要:契丹,居住在中国东北部的游牧民族。从建立政权开始,历经两三百年的岁 月,融合了各个民族的文化的前提下,形成了独具特色的契丹文化。饮食是中国文 化不可缺少的一部分,饮食与人的生活是息息相关的。本文就单从饮食方面来试着 从不同角度简述契丹族的饮食文化。 关键词:契丹;北方民族;饮食;文化 契丹是中国古代北方游牧民族,其早期的游牧生活是逐水草而居,随时迁徙的,他们“冬月时,向阳食,夏月时,向阴食;使我射猎时,多得猪鹿”。【1】这种特殊的生活方式和环山临河的地理位置,使得他们以畜牧、射猎和捕鱼为生。因此,契丹人的饮食来源多是以各种肉类和乳品为主。后来,受到汉人农耕文化的影响,契丹人的粮食食品也随之增加。从此,便使得契丹人以肉、乳、米、面、菜、果、酒、茶多种食品组成的契丹族饮食文化。 一、日常饮食 契丹族的传统的饮食风俗是食肉饮酪。以肉类为主食的契丹人,用不同的方法制作了各式各样的肉食品。其烹饪的方法随着社会生产力的发展而进步,从一开始的生食、烤食,到后来的熟食。从文献记载中,可了解到当时契丹人食肉的方法有以下几种。一种,是腌制的肉类。张舜民《画墁录》中有记载:“南使至北(契丹),密赐羊羓十枚,毗黎邦十头”。【2】这里所说的“羊羓”便是将羊肉用盐腌制成的。另一种,是将肉制成肉酱,《辽史》:“太祖尝思鹿醢解醒,以山林所有,问能取者”。【3】这里的“醢”就是指肉酱。此外,还有将鹿肉制成肉干的做法。契丹族是“饮酪”的民族,乳制品也是他们主要的食品。他们主要食用的食物有乳酪、乳饼、乳粥和奶茶等。宋人王珠在《可谈》中记述了契丹人视乳粥为北方的珍宝,是用来招待贵客的,契丹人喜好将奶油加入粥中食用,觉得味道甚好。 契丹人对米和面也是经常食用的,而最常的吃法就是煮粥、炒米和炒面。炒米和炒面是契丹人很喜欢的吃食,由于制作方法简单,又便于携带,契丹人在行军和打猎时常带这两种食物。契丹人的饮食受到了汉人的影响,对米、面的烹饪方法也更丰富。面食常用蒸、煮、炸、煎等食用方法。在辽墓壁画的中,常有蒸的馒头等面食。内蒙古巴林左旗滴水壶辽墓壁画的“备餐图”中,盘子中装有馒头、馍、麻花、点心四样,可见应是当时契丹人常用的面食。【4】 除了主食外,契丹人也食用蔬菜瓜果等副食。契丹人食用的蔬菜并不多,有芹菜、野韭菜、菱芡、回鹊豆,还有葵、葱、姜、蒜等。食用方法多为生食、煮汤或制羹。契丹地区培

“契丹”、“辽”名称探源 “契丹”、“辽”名称探源 对契丹、辽的名称探源,至今还没有得出一致的看法。我认为,对契丹、辽名称探源,应以当时命名的本俗为依据和标准进行研究,至于本名的语义或孳生出的观念,不能成为其名称起源的第一位依据。这不是说命名的义不能研究,而是要与命名结合起来,以求对问题的全面解决。从东北地区看,古时带有普遍性的命名习俗,是依水、依山或依地理方位而命名,东胡系各族也多是如此。 一、契丹名称源于西拉木伦河 对契丹、辽名称的研究,归纳起来主要有“镔铁”、“刀剑”、“切断”、“奇首之领地”、“部酋名”、“寒冷”或释为“大中国”、“东方太阳神”等诸说。此外,陈述在《契丹政治史稿》中认为契丹有“草原、沙漠或森林相关的意思。”舒焚(辽史稿)谓“辽河地区水草丰富之地。”但还没有认为契丹是因水而得名。目前较为广泛用的通说为“镔铁”。

据研究,《魏书·契丹传》中的悉万丹即契丹,当是契丹原音的书写。悉万丹的“悉万”,旧无释,系来源于河名。从“悉万”和“悉万丹”的称呼分析,悉万当源于鲜卑的弱落水,亦称为作乐水、饶乐水,在《新五代史·附录》中为袅罗箇没里或枭罗箇没里,当是同音的异译。弱落、作乐、饶乐即袅罗箇或枭罗箇;没里义为水或河。枭与嫋同,意niǎo,读音如曲挠的“挠”。弱、作,皆属部,弱、作、袅当是音转。但袅亦译写为“枭”,枭属萧部,发声为xi。弱落水今为西拉木伦河,枭与西及悉发声同,当是弱之转音,皆指今之西拉木伦河可证。悉万的“万”,是乌拉的“乌”之异音,并省“拉”为“万”。悉万之本源即悉拉万(乌拉)。契丹的契,今为契约、书契的契,按其字亦作“”,发声为xi。 从悉万丹分析,丹字有的释为“斯坦”,即土地或领地,可备一说。但从悉万丹三字分析,在室韦中有“深末怛部”,深末怛与悉万丹语词结构很相似。深末怛系以水名部,深末即黄水。其部在今黑龙江北精奇里江(今结雅河)下游之东西地,其水东支流名昔林(林是剌、离、勒、里的同音之变)穆迪河(黄水),即深末怛水之东源。深末怛与昔林穆迪译写异而义同。当即在今黑龙江上游北的大室韦,因依水名部为深末怛室韦,所谓黄头室韦当是深末怛室韦的汉语义译。

契丹、党项的崛起 在中国的历史上,虽然存在不少少数民族政权,但是这些政权往往旋起旋灭,以至于被古人讥笑为“胡虏无百年之国运”。但是,在中国历史上,有几个少数民族政权曾长时间地存在,辽、西夏便是存在了很长时间的少数民族政权。其中,辽由契丹族建立,西夏由党项族建立。 一、契丹的历史与崛起 契丹是世居于东北的少数民族,对于其起源,有起源于匈奴之说,也有发源于东胡之说。契丹民族直到唐朝中前期,仍然处于部落状态,对于中原王朝时叛时降。在契丹人的政治演进过程中,耶律阿保机是关键人物。 上图是《契丹人饮马图》,从图书我们可以看到马,这反映了什么信息呢?这其实反映了契丹人的游牧民族特性。其次,图中人物的着装反映了什么呢?可以看出,契丹人的衣着已经摆脱了“茹毛饮血”的状态,有了一定程度的汉化,这也许说明当时契丹人已经在相当在的程度上接受了中原文明。 原先,契丹人的政治体制有强烈的军事民主制色彩,统治家族的所有男子均有机会获得汗位,而且可汗并非终身制。耶律阿保机倾慕中原的政治制度,希望可以实施像中原皇帝那样的政治制度。后来经过“诸弟之乱”,阿保机平定了几个弟弟的叛乱,保持了统治家族内部的稳定。再后来,又经过“盐池之变”,阿保机诛杀了其它部族的几个领袖,实了契丹部落的统一。 耶律阿保机重用韩延徽、韩知古、康默记、卢文进等汉人,按照他们的意见发展农业,进行政治制度的改革。阿保机从中原地区掳掠人口,收留从中原逃到关外的汉族难民,并建立中原式的城郭来安置这些人口。这些汉化因素,使契丹可以仿照中原王朝建立一个契丹、汉族因素合而为一的政权。公元916年,耶律阿保机正式建立契丹国,后国号更名为“辽”。辽国祚绵延二百余年,至1125年灭亡。 二、党项族 西夏是与辽同时存在的一个少数民族政权,它是由党项族建立的。党项族是羌族的一支,曾被称为党项羌。党项族原本生产、生活状态落后,但是到北宋初年,党项人已经在很大程度上被汉化,史书称,“耕稼之事,略与汉同”。

辽代契丹“四时捺钵”的文化价值 辽代契丹民族所创造的“四时捺钵”制度,作为一个绵延二百多年的社会历史现象,从上个世纪四十年代开始,已有诸多的学者对其进行研究。其中包括古代地理、地名、人物、事件的研究,制度方面的研究,契丹四时捺钵的文 守处的关系方面做出的严格规定。《辽史?营卫中》里说,“皇帝四时巡守,契丹大小内外臣僚并应役次人,及汉人宣徽院所管百司皆从。汉人枢密院、中书省唯摘宰相一员,枢密院都副承旨二员,令史十人,中书令史一人,御史台、大理寺选摘一人扈从。每岁正月上旬,车驾启行。

宰相以下,还于中京居守,行遣汉人一切公事。除拜官僚,止行堂帖权差,俟会议行在所,取旨,出给诰敕。文官县令、录事以下更不奏闻,听中书铨选,武官须奏闻。”作为一个王朝的中央政府,这种捺钵行为主体的范围,几乎完整地囊括了所有的中央机构及官员。同时,由 旬 秋的呼鹿射虎,这些应属于生产方面的内容;四季中讲习武艺,议商国政,接受属国朝觐,会见宋使臣等寓于其中。第四,行为地点的规定。春季为鸭子河泺,为长春州;夏季无常所,多在吐儿山,起牙帐前以占卜方式择吉地纳凉。姚从吾先生认为,夏捺钵的主要驻跸地有两处,

一是庆州的永安山(林西县东北),另一处是察哈尔的炭山(张北县);秋季在伏虎林。姚从吾先生认为,伏虎林应在庆州,今林西县西北。傅乐焕先生认为,秋山应在庆州西境诸山;冬季曰广平淀,在永州的土河与潢河汇流处(今老哈河与西拉木伦河)。这些地点的选择,主要是地 质。如穆宗应历十六年秋七月壬午,“谕有司:‘凡行幸之所,必高立标识,令民勿犯,违以死论’”;圣宗太平四年二月己未,猎挞鲁河。“诏改鸭子河曰混同江,挞鲁河曰长春河”。圣宗太平七年,秋七月己巳,“诏辇路所经,旁三十步内不得耕种者,不得诉讼之限”。《本纪》

契丹族的起源及发展 契丹族是发源于中国东北地区,采用半农半牧的生活方式的游牧民族,其族属系东胡族系中吸纳了大量匈奴人的鲜卑,经历一系列动荡后建立了封建王朝,疆域辽阔、实力雄厚,吸收各民族文化,因俗而治,一度与宋王朝分庭抗礼。 唐朝时置松漠都督府管理,后依附于突厥汗国建立遥奉氏部落联盟,在突厥被回统灭后的百余年间,契丹人一直被回所统治。契丹自4 世纪登上历史舞台,后建立强大的辽朝,活跃于中国北方长达8个世纪之久,与北宋对峙一百余年,对中国历史进程的发展产生了深远影响。辽朝灭亡后,契丹族逐渐融入其他民族,元朝中后期,“契丹”已不再作为独立的民族名称而存在。 契丹作为部落的名称,在古代历史资料记载中,最早出现于公元4世纪的末期。当时,北魏太祖登国三年(388),出于政治、军事扩张的需要,魏军遂大举进攻松漠地区诸部,击破势力强大的库莫奚部落集团,并导致其内部发生分裂,使原本生活于此部落集团中的契丹部落,从此完全独立出来,从此成为与库莫奚集团旗鼓相当的又一支新的部落集团,这就是史书上记载的契丹与库莫奚“从此分背”的发展过程。 契丹部落的最早生居地,就是古代的松漠地区。出现于松漠地区以后,也基本没有完全脱离这一地区,因此,古松漠地区不仅是契丹人部落生活的最早生居地,也是契丹人的部落发祥地,是后来契丹辽朝政权的政治中心。

契丹部落自北魏登国三年形成独立的部落集团之后,很快地就具有一般游牧部落所具有的共同发展特征,即契丹部落与库莫奚部落一样,也开始不断地向中原地区发起军事骚扰活动。可见,自北魏登国三年之后,契丹部落就已经逐渐发展成为一支势力庞大的部落集团。 总之,自4世纪末至5世纪末,契丹部落经过近一个世纪的发展历程,已经从东部鲜卑宇文部崩溃的孑遗,通过氏族群体间的不断整合,发展成为一个具备多个氏族部落组织成员的部落整合体。

古代的匈奴、鲜卑、突厥、契丹、女真等民族哪里去了 目前,我国56个民族,可为什么没有匈奴族、鲜卑族、突厥族、契丹族、女真族等历 史上著名民族呢? 匈奴族是我国历史上与中原民族在“和”“战”关系方面呈现较早的少数民族之一,他们曾游牧与蒙古高原一带,战国时趋于强大。秦始皇时曾派蒙恬北击过匈奴,筑长城。两汉时期的昭君出塞,飞将军李广的故事就反映的是与匈奴关系的史实。秦汉时一部分

西迁至欧洲,后与当地土著居民融合成为现代匈牙利的先民;一部分内迁,南北朝时建立过前赵、夏、北凉等政权,逐步与汉族及少数民族融合。所以,南北朝以后史册 不再有匈奴之名。 突厥族在6世纪游牧于阿尔泰山一带,后强大控制了东至辽海,西达西海(里海)的广大地区。隋时分裂为东西两部。唐时东突厥不断南下,唐太宗派兵进攻,俘其首领颉利可汗,设置都护府。东突厥后逐渐汉化。西突厥一部分被唐攻灭,一部分又迁到

西亚,建立了强大的奥斯曼帝国。现在土耳其人主要是西突厥的后裔。 鲜卑族曾生活在内蒙东部的西拉木伦河流域。南北朝时建立过前燕、后燕、西秦、南凉、南2燕等政权,386年拓跋圭建立北魏。5世纪时北魏孝文帝实行汉化改革,迁都洛阳,用汉姓,穿汉服,说汉话,同汉人通婚等,鲜卑族与北方的诸民族逐步融合 了。

契丹族在北魏时于辽河流域过着游牧、渔猎的生活,同中原各族相互往来。10世纪初耶律阿保机统一契丹,916年建立契丹国。控制了东到大海,北达蒙古大漠,西至阿尔泰山,南至河北、山西一带。1125年为金所灭,契丹人归附于金,后来又投附于蒙古并参加了南征,大多与汉族或蒙古族融合。有学者认为,现在的达斡尔族就是契丹 族的后裔。 女真族源于唐朝时的黑水靺鞨,主要活动于东北白山黑水之间。历史上把他们分为“生女真”、“熟女真”两部分。12世纪完颜阿骨打统一女真各部,建立金政权。到金后期,入住中原的女真基本汉化。熟女真在17世纪由努尔哈赤建立了后金政权,后皇太极又把女真改称为满族。而当时处于边远地区的女真族未纳入满族共同体,就发展成为了今天的赫哲族、鄂温克族、鄂伦春族等祖先。女真这一名词也逐渐在清代消失。

法库辽文化 辽宁省沈阳市法库县历史悠久,从新石器时代开始,这里就留下了众多的遗址。而辽文化,是法库古史中的精华所在,现在的法库被称作“大辽福地,宰相故里”已成为人们的共识。 辽宁省文物考古研究所研究员冯永谦,从1964年发掘法库前山村辽北府宰相萧袍鲁墓到现在,历经50年,因考古工作几乎走遍了法库所有的村屯,他为世人描述了法库异彩纷呈的辽文化—— 穿越古今揭开法库六千年神秘历史 闻名遐迩带有神秘色彩的法库叶茂台圣迹山,是一处较早的新石器时代文化遗存,在这里发现出土的彩陶,体现了红山文化的分布范围,对考古研究极其重要。同时此地发现了商周之际的弯柳街遗址,其中出土的两件青铜钺价值最高,在青铜时代这是社会地位、权力的象征。 战国时期,名将秦开在法库境内留下了当年修筑的燕国长城。秦汉时期这里为辽东郡北境,东汉以后,这里是乌桓、鲜卑族的活动地域。 此后历两晋十六国、南北朝,至隋唐时期,从鲜卑建三燕于龙城,契丹族出现于历史舞台,北方地区出现新变化。

至唐末五代,契丹族联合汉族等其他民族建立起强大的辽国,从此中国北方面貌一改。金、元继辽统治,建置虽多有省、废,但大部还保留了辽代的州、县建置。 明清时期,满族兴起,最后入主中原,建立起全国性的政权。值得记述的是,清代在东北地区修筑了柳条边,在今法库镇设有边门称“法库边门”,此为法库县最初始见“法库”之名。后于清代光绪三十二年(1906年)在此地设法库门直隶厅,民国时期,于1913年又改法库直隶厅为法库县。 溯源法库辽代得到全面开发 五代初后梁太祖开平元年(907年)耶律阿保机称帝,契丹族建立起长达219年统治的强大帝国,其影响广远。 经过半个世纪的考古调查,法库境内辽代遗存非常丰富。法库辽代城址,既有王公贵族建的头下州,也有国家的行政州。经过考古调查和考证,宗州,为辽代权倾朝野被封为文忠王的耶律隆运所俘汉民建,其地为四家子村辽城址;渭州,为驸马都尉萧昌裔以所赐媵臣建,其地为西二台子村辽城址;原州,为国舅金德俘汉民建,其地为南土城子村辽城址;福州,为国舅萧宁南征俘汉民建,其地为三合城村辽城址;灵山县,其地为今五城店村辽城址;安定县,为辽州辖县,其地为古城子村辽城址。 法库辽代城址多达22座,而各类遗址如居住址、寺庙

契丹进校园活动总结 五年一班我们平北镇中心小学组织为了响应号召,组织了本校的契丹文化进校园活动,通过这次活动我们收获颇丰。 平泉——契丹发祥地之一,目前已发现辽代古文化遗存264处,其中遗址246处,辽代墓葬18处,包括大长公主墓、窦景庸墓、萧公墓、八王沟墓群等曾轰动全国的考古发现。平泉现有1.8万件馆藏文物中,辽金文物占70%。 辽朝是中国北方少数民族契丹人建立的一个多民族政权,辽朝统治中国北方长达200多年。契丹族是中国历史上一个剽悍勇猛的北方游牧民族,从秦汉时期,由东胡鲜卑族发展而来。专家称,契丹的本意是“镔铁”,即坚固的意思。 辽朝时,平泉境内生活着奚人、契丹人、汉人以及渤海人,他们为平泉的开发建设做出了贡献。平泉境内出土的铁犁镜、铁镰、铁锄与今天的劳动工具非常接近,表明了当时契丹王朝统治下的中国北方农业发达程度;同时,一些冶炼遗址的发现,证明了当时造车业、采矿业、烧炭业等已经达到一定水平。 来自草原的契丹人,主动吸收中原以及其他地区的优秀文化,创造出具有契丹民族特色的辽代文化,对后世产生了深远影响。辽文化既有中原文化的内质,又有草原文化的特征。平泉境内出土的辽代瓷器、墓壁画、乐器、石刻等就反映出这种情况。 上世纪50年代初发现的大长公主墓,位于平泉县蒙和乌苏乡八王沟村。大长公主是辽景宗与萧太后的长女。据介绍,大长公主墓被发现时,墓内随葬品已被洗劫一空,只剩下了石棺、墓志以及墓室壁画,石棺由六块青灰岩石板组成,石棺左右分别刻有青龙、白虎纹,前后分别刻有朱雀、玄武纹,棺盖雕刻几何纹加牡丹团凤纹。 契丹文化进校园,可以让更多的学生了解契丹文化,了解自己生长生活的土地上曾经的历史,为传播我们自己的本土文化做出贡献。

论辽朝在祖国历史上的地位 自公元十世纪以来,辽在祖国近一千年的历史里,占了二百多年。地域虽是半壁,但影响深远,在祖国历史上有着光辉灿烂的一页。 一辽是祖国历史上的重要朝代 我们伟大的祖国是一个各民族团结友爱互相合作的大家庭。包括汉族在内共有五十多个民族,分布在祖国各地。这五十多个民族,都是我们国家的主人,也都是源远流长,对祖国历史文化有过光辉贡献的。 在历史记录中出现过的民族,如东胡、乌桓、鲜卑……在以后的朝代里不见了,不是他们没有留下后人,是史书里改用了别的名称(包括自称、他称),或是分散在其他各族了。这些分化、结合等变化过程,属于民族史研究的课题,也是中国通史的重要内容。 十至十三世纪在祖国的北方,以契丹、女真为主建立过辽(907--1125)、金(1115--1234)朝廷,都是祖国历史上的重要朝代。 契丹源于东胡、鲜卑,以后分散在汉、蒙、满等族,就现在的了解,保存契丹传统更多的是达斡尔族,达斡尔人供奉的库烈儿佛,就是辽亡不肯降金的首领。 契丹和后梁太祖朱温同年开国,辽国和五代两宋南北相对二百多年,辽在经济文化上虽有落后的一面,但在军事、政治上却长期占优势地位。对于祖国的历史文化,特别是民族融合、经济文化的交相影响和发展前进,起着极其重要的乘前启后的作用。 平常说“唐宋元明清”,那只是习惯代表时间的顺序,并不是说历史上没有辽这个朝代,也不代表它不重要。恰恰相反,辽国在祖国历史上就一些关键的变动和承前启后的意义说是很重要的。 我们可以说辽和两宋是分立的,若说辽是割据政权,就不够恰当。辽是祖国历史上的又一次北朝,当时南北双方就是用南朝、北朝相互称呼的。 所以说辽在祖国历史上是一个重要的朝代,也属于变动较大的阶段,在某些意义上说是划时代的变动。辽二百多年的是祖国几千年历史上很重要的二百年。 二、辽国时祖国历史发生的重大变化 第一,草原上建制城寨,沟通了长城南北。 辽代开国初,在草原上建立城寨,安置据点,形成新兴的聚落,给祖国北方大草原带来了安居的农业户口,这一道新的曙光改变了草原面貌,沟通了长城南北,从南北经济文化交流来说起了积极作用。 辽以前,北方草地和中原农业存在着很大的差别,辽以后差别缩小了,现在除了我们保留的牧场草地,长城南北,可以说没什么区别了。

第11卷第4期辽宁工程技术大学学报(社会科学版) Vo l.11,N o.42009年7月 Journal of Liaoning T echnical U niversity(Social Science Edition) July 2009 辽朝建立前契丹族文化与习俗考 张志勇 (辽宁工程技术大学政法系,辽宁 阜新 123000) 摘要:根据有限的文献资料、考古资料,以契丹族文化习俗为主线(包括辽朝建立前的契丹族、辽代契丹族、辽亡以后的契丹族),比照与契丹民族有内在联系的北方民族,如匈奴、鲜卑、奚、室韦、靺鞨、女真等,就契丹族早期文化与习俗及其特点进行考证分析。早在辽朝建国前契丹人就有自己的文化与习俗,主要表现在经济文化与习俗,军事文化与习俗,社会组织文化与习俗,法律文化与习惯,交易文化与习俗,婚姻丧葬习俗,宗教、道德、信仰与礼仪,衣食住行文化与习俗。契丹早期文化与习俗具有原始性、流动性、粗犷性、融摄性、学习性、创造性的特点。关键词:契丹族;早期文化;游牧经济;兴兵议和制;柴册仪;髡发;毡帐 中图分类号:K 249 文献标识码:A 文章编号:1008-391X(2009)04-0372-04 Khitan 's culture and convention before Liao Dynasty ZHANG Zhiyong (Adm inistration and Law Departm ent,Liaoning Technical U niv ersity ,Fux in 123000,China)Abstract :Based on limited liter ature and ar chaeolo gical data,the article is about ear ly Khitan's cultur e and convention and its characteristics,w hich is mainly based on Khitan's culture and convention before,in and after Liao Dynasty,com paring w ith no rth nationnalities hav ing internal relation w ith Khitan such as the Xiong nu,Xianbei,Xi,Shiw ei,Mohe,Nuzhen and so on.Khitan had its ow n culture and convention as early as before the founding of Liao Dy nasty.Khitan's culture and convention w as mainly show ned in its economy ,m ilitary,social organizations,marriage and funaral,relig ion,m orality,belief,food,clo thing,ho using and transportatio n.Beijing prim itive,m obile,r oug h,assim ilating,learning and creativ e are the features of Khitan's cultur e and conv ention. Key words :khitan;early culture;pastor al economy ;representative system o f sending troops;Chaice cere m any;punishm ent o f shaving head;felt net 收稿日期:2008-10-10 作者简介:张志勇(1960-),男,辽宁阜新人,教授,主要从事北方民族史、辽金法律史研究。 (接上期) 契丹早期葬式为树葬加火葬。树葬加火葬是契丹建国前葬俗的主流。树葬,源于原始民族普遍流行的天葬,即将死者尸体置于深山或者郊野的大树上,任其腐化。 北史 载:!父母死而悲哭者,以为不壮。但以其尸置于山树上,经三年后,乃收其骨而焚之?[25]。火葬, 旧唐书 载:契丹!其俗死者不得作家墓,以马驾车送入大山,置之树上,亦无服纪?[10]。其方法是先将尸体焚烧成灰,后装入器物中埋入土坑竖穴墓。每逢朔、望、节、辰、忌日等日期,还有焚烧酒饭以祭亡灵的!烧饭?习俗。契丹族事死如事生的宗法礼俗,于此可见一斑。这种古老的葬式可归结为火葬,但又不同于以后直接焚尸的火葬,是古老天葬的一大进步,即不是将尸体放 在野外永远不管。这种葬俗在民间一直延续到南宋末年。楼钥奉使金朝路过契丹地区,曾见契丹置尸木上,并记到:!道中有一晒尸棚,其俗,行有死者,不理,立四木高丈余,为棚其上,以荆棘覆其尸,以防鸱枭狗鼠之害,立一碑以记其姓名年月?[26]。焚尸火葬在僧人和平民间盛行,后又逐渐演变成焚尸土葬。辽朝建立后,契丹树葬之俗渐息而土葬火葬并行。在辽宁阜新市彰武县发现了辽代早期墓葬:四堡子乡先锋村土扩竖穴墓,墓内葬一具尸骨,头东足西,在头部并置2件篦纹灰陶壶,喇叭形口,斜短颈弧腹。在手碗部位有一双扁片割口铜镯,一把剪刀。这座墓应为辽建国前契丹族的一座女性墓葬,墓口是长方形,竖穴墓壁探1.23m 。在阿尔乡、村发现一土扩竖穴墓,墓内葬一具尸骨,头东足西,出土喇叭篦纹灰陶瓶1件,喇叭口瓜棱式灰陶瓶1件[27]。这说明了 建国前契丹人也开始了土葬。辽朝建立后,契丹树葬之俗渐

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢大辽太后萧燕燕:铁马红颜契丹族第一女英豪 导语:大辽太后萧燕燕:民间广为流传的评书《杨家将》中,有一个大名鼎鼎的萧太后。她的原型,就是契丹历史上举足轻重、风光无限的承天皇太后。萧 大辽太后萧燕燕:民间广为流传的评书《杨家将》中,有一个大名鼎鼎的萧太后。她的原型,就是契丹历史上举足轻重、风光无限的承天皇太后。萧太后,名萧绰,小名燕燕,辽景宗耶律贤的皇后。与《杨家将》等戏剧、小说中杀伐决断、率领虎狼之师与宋军大战于燕云一带的“母夜叉”形象大为不同的是:历史上的萧燕燕实际上是个美女政治家,高瞻远瞩,治国有方、且又情意绵绵…… 然而,由于正统的尘封和世俗的偏见,萧燕燕在庙堂上的鸿篇巨制,在疆场上的神来之笔,在爱河里的风情万种,都被染上了另一种色彩。 耶律贤即位之初,面对的是一个酒鬼皇帝迷迷糊糊统治过十几年的国家。为了彻底改变穆宗留下的混乱局面,耶律贤进行了一系列大刀阔斧的改革。契丹帝国的政治开始显现出一派清明气象,国力也随之上升。立志要做治世贤君的辽景宗,整日捧着《贞观政要》研读,倒是颇有乃祖之风。可惜天不遂人愿,没给他一个好身体。 当年他的父亲耶律阮在火神淀被耶律察割杀害时,年仅4岁的耶律贤也成了叛军追杀的对象。幸亏一个叫刘解里的厨子用毡子将他裹起来藏在了厨房的柴火堆里,耶律贤才逃过一劫。虽然保住了性命,但他目睹了父母被杀的场面,精神上受到了很大的刺激,吓出了一身毛病,身体一直不好。做了皇帝后,又患上了风疾,身体非常虚弱,严重的时候,连马都骑不住,更别提处理军国大政了。 就这样,萧燕燕适时地走到了前台,每逢耶律贤犯病时,萧燕燕都代他上朝处理国事。一开始,萧燕燕还仰仗父亲在朝中的支援,但时 生活常识分享

“天书降神”新议——北宋与契丹的文化竞 争(一) 小引 “澶渊之盟”是北宋武力收复五代以来北方失地的最後一次认真努力。这次战役虽然以小胜结束,但最终订立的盟约,却是宋廷每年向辽输纳白银十万两,绢二十万匹,名副其实地“化干戈为玉帛”。[i]古云:“天子之事,唯祀与戎。”既然戎事不行,精力自然转向“祀”来。据说和议成立後,“上(宋真宗)既罢兵,垂意典礼”,[ii]也是“偃武修文”的意思。这种反复倒也和太祖太宗的政策相距不远。但对于宋真宗赵恒而言,“澶渊之盟”的输款结好,无论如何唤不起踵武汉唐的感觉来。既欲彰显盛世,则无论远述秦皇汉武,近譬唐代玄宗,致力祀事都是标明盛世,点缀太平之一大景观。 值得注意的是,由于无平等结盟的先例可循,宋与契丹的澶渊之约是用赌咒发誓的方式订盟的。据载宋人的盟书写明: “质于天地神祗,告于宗庙社稷,子孙共守,传之无穷。有渝此盟,不克享国。昭昭天监,共当殛之!” 契丹文书亦有“孤虽不才,敢尊誓约。有渝此盟,神明殛之”等语。[iii]可知盟誓双方都具有共同的,至少是相当的天地神祗信仰系统。后来宋徽宗约金灭辽,违背了这个誓言,不久金兵入汴,徽钦二宗“北狩”,“斧声烛影”以后当政的赵光义一系宗室亲贵,几乎都被掳往漠北,受尽凌辱,异乡为鬼。赵构只身南渡,却终因无後,传位给赵匡胤之後裔。南宋与金亦曾有类似的诅神盟誓,只是辈份矮了一节,屈

身为“侄”,但後来约蒙伐金,如出一辙,结局也差似。故宋遗民曾感慨系之,曰: “国家与辽结欢。两国之誓,败盟者祸及九族。宣和伐燕之谋,用其降人马植之言,由登、莱航海,以使于女真,约尽取辽地而分之。子女玉帛归女真,土地归本朝。时主其事者王黼也。时论多以为不可。宇文虚中在西掖,昌言开边之非策,论事亶亶数千言。设喻以为犹富人有万金之产,与寒士为邻,欲肆吞并以广其居,乃引暴客而与谋曰:“彼之所处,汝居其半;彼之所畜。汝得其全。”暴客从之,寒士既亡。虽有万金之富,日为切邻强暴所窥。欲一日高枕安卧,其可得乎?种师道亦言今日之举,如寇入邻家不能救,又乘之分其室也。两喻最为切当。当事者既失之于女真,复用之于蒙古,而社稷随之矣。”[iv] 这种“渎神背盟,该遭报应”的宿命,就像一个压在中华民族心底的梦魇,即使在今天看来,仍然不脱某种荒诞的巫术味道。如果我们明白“恢复情结”和“神道设教”这两个主题词,实际上与有宋一代,特别是崇道的真宗、徽宗两帝共相始终的话,那么会更容易理解这节文字论述的重心所在。 有关宋代国君崇道传统,以及“天书封禅”、“蚩尤作乱”与关羽崇拜的关系,笔者已有论述。[v]此节所论,是“天书降神”究竟只是一场短暂的闹剧,还是一个影响深远的政治文化设计之开始。这对于我们理解关公崇拜所以大兴于元、明、清三代,是很有必要的。 天书降神 《续资治通鉴长编》景德四年(1007年)十一月条记载说,殿中侍御