翻译中形与神的矛盾

- 格式:ppt

- 大小:6.40 MB

- 文档页数:12

原文:黄帝曰:余闻上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。

今时之人,不然也。

以酒为浆,以妄为常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真,不知持满,不时御神,务快其心,逆于生乐,起居无节,故半百而衰也。

注释:黄帝:传说中的中华民族人文始祖,中医学的创始人之一。

余:我。

道:指自然的规律。

阴阳:中医学中的基本概念,指自然界中一切事物都包含着相互对立的两个方面。

术数:指古代的数学、天文、历法等。

食饮有节:饮食要有节制,不可过饱或过饥。

起居有常:作息要有规律,不可熬夜或过度劳累。

妄作劳:任意劳累,不顾身体。

形与神俱:形体与精神相互协调,保持健康。

天年:自然寿命。

度百岁乃去:寿命达到百岁才去世。

酒为浆:把酒当作饮料。

妄为常:把荒唐的事情当作常态。

醉以入房:醉酒后行房事。

竭其精:耗尽精气。

耗散其真:耗散真气。

持满:保持饱满。

御神:驾驭精神。

务快其心:追求心中的快乐。

逆于生乐:违背生命的规律。

半百而衰:五十岁时就衰老。

翻译:黄帝说:我听说古代的人,那些懂得自然规律的人,遵循阴阳的变化,与术数相合,饮食有节制,起居有常,不随意劳累,所以能够使形体与精神相互协调,尽享天年,寿命达到百岁才去世。

现在的人却不是这样。

他们把酒当作饮料,把荒唐的事情当作常态,醉酒后行房事,耗尽精气,耗散真气,不知保持饱满,不善于驾驭精神,追求心中的快乐,违背生命的规律,起居无节,所以五十岁时就衰老了。

散文翻译中的“韵味”重建朱自清的散文《匆匆》广为人诵,是他的代表作品之一。

很多翻译家将其译为英文,然而如何评判各个译本的好坏优劣却是众说纷纭。

本文根据资深翻译家刘士聪教授的散文“韵味”说,提出其作为散文翻译标准的可行性,并对《匆匆》两英译本展开比较分析。

一、散文的翻译标准说到散文的翻译,首先应明确散文的特点,那就是“形散而神不散”。

当然,伟大的散文家朱自清的名作《匆匆》也不例外, 只有整合了散的形,才有可能再现不散的神。

形是神的外在具化,神才是翻译的终极目标。

(一)朱自清《匆匆》的特点朱自清是“五四”以来最出色的散文家之一。

他的文字真诚质朴、感人至深,显示了“文学革命”的切实成绩,具有恒远的生命力,无论对文人还是读者都具有深刻的影响。

其中精彩的一篇就是诉说时间无情之流逝的《匆匆》。

文中,作者深叹时光的匆匆流逝,表达对青春和生命的热爱与珍惜、时不我待、珍惜当下;更从深层次上体现了作者对人生意义和价值的追求,人生匆匆数十载,没有追求枉为人。

全文共五段,多用排比并列句式,形式工整,句式灵活,语言新颖,富有极强的感染力。

其中,生动的比喻、强烈的节奏、飞扬的文采, 是整篇散文的特色。

从文体类型看,《匆匆》是一篇随笔(essay),也颇像一首散文诗,兼具散文和诗的特点,虽不押韵,但注重语言的节奏,富于诗意。

它百读不厌,时时激励后人珍惜光阴,不断奋进,可谓字字珠玑,句句经典。

当然,如此隽永的精品散文必会受许多大翻译家的青睐,被译成外文来传播中国的文字和文化。

那么,什么样的译文才是好译文?(二)散文翻译的标准有关翻译标准的争论由来已久。

古今中外,无数学者著书立说,提出自己的思想观点,其中比较著名的有,释道安的“五失本、三不易”、马建中的“善译”、严复的“信、达、雅”、奈达的“功能对等”等。

但,针对散文翻译的标准却凤毛麟角,或者说即使有,也是不全面、不系统的。

比如,有说最好的散文翻译是忠实于译者个人风格,还有钱钟书的“化境”一维模式:“文学翻译的最高标准是‘化'”等。

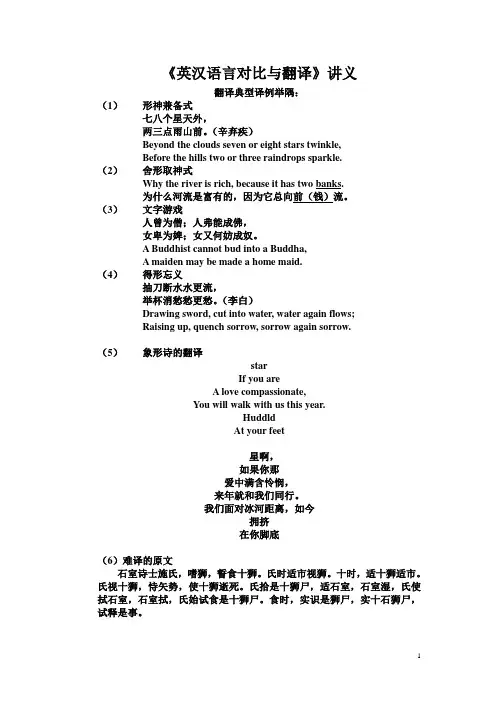

《英汉语言对比与翻译》讲义翻译典型译例举隅:(1)形神兼备式七八个星天外,两三点雨山前。

(辛弃疾)Beyond the clouds seven or eight stars twinkle,Before the hills two or three raindrops sparkle.(2)舍形取神式Why the river is rich, because it has two banks.为什么河流是富有的,因为它总向前(钱)流。

(3)文字游戏人曾为僧;人弗能成佛,女卑为婢;女又何妨成奴。

A Buddhist cannot bud into a Buddha,A maiden may be made a home maid.(4)得形忘义抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。

(李白)Drawing sword, cut into water, water again flows;Raising up, quench sorrow, sorrow again sorrow.(5)象形诗的翻译starIf you areA love compassionate,You will walk with us this year.HuddldAt your feet星啊,如果你那爱中满含怜悯,来年就和我们同行。

我们面对冰河距离,如今拥挤在你脚底(6)难译的原文石室诗士施氏,嗜狮,誓食十狮。

氏时适市视狮。

十时,适十狮适市。

氏视十狮,恃矢势,使十狮逝死。

氏拾是十狮尸,适石室,石室湿,氏使拭石室,石室拭,氏始试食是十狮尸。

食时,实识是狮尸,实十石狮尸,试释是事。

第一讲1、何谓翻译翻译,中国古代叫做“象寄”或“通事”《礼记·王制》。

严复在《天言论》的译例言中说:“海通以来,象寄之才,随地多有”。

《杨子·方言》中说:“译,传也。

”《说文解字》里说:“传译四夷之言者”。

汉明帝时,“摩腾始至,而译《四十二章》,因称译也。

昼居池上亭独吟唐·刘禹锡日午树阴正,独吟池上亭。

静看蜂教诲,闲想鹤仪形。

法酒调神气,清琴入性灵。

浩然机已息,几杖复何铭。

注释教诲:教益。

鹤仪形:喻君子的仪形。

相传鹤是君子所化。

法酒:按官府法定规格所酿造的酒。

世称“官酝”。

调神气:调节精神。

性灵:性情。

浩然:形容心胸的开阔和滑荡。

机:机会,时机。

几杖复何铭:给几、杖作铭文。

翻译夏日午后树荫下格外凉爽,独自来到池上的亭中吟诗。

静静观看蜜蜂忙碌感到很受教益,退想仙鹤们为何有如此美好的仪形。

适当的饮写官酝可以调节精神,清正高雅的琴曲可以调养人们的性灵。

心胸开阔澹荡,毫无意义,当今为几杖作铭文,又有什么意义呢?赏析“日午树阴正,独吟池上亭。

”首联两句写出了一个恬静幽雅的环境,借以衬托诗人孤独闲适的情韵。

“静看蜂教诲,闲想鹤仪形。

”颔联写诗人的两个动作:看和想。

并从所看所想的内容展现出诗人美好的心灵。

池边花草丛生,蜜蜂飞舞。

他静静看去,感到很受教益。

蜜蜂“繁布金房,垒构玉室。

咀嚼华滋,酿以为蜜”(郭璞《蜜蜂赋》),一生不曾偷闲;对于敌害,它们群起而攻,万死不辞,临战从不退却。

这就引起诗人深沉的思考。

诗人积极参加政治革新,并写了大量讽刺权贵的诗篇,这一切都是问心无愧的。

但历遭打击,也曾产生过消极退隐的念头。

这里“蜂教诲”三字,说明诗人从蜂的勤奋勇敢受到启示。

我国古代有“圣人师蜂”的说法。

师蜂自励,表现出一种积极的生活态度。

这一联出句从“看”字引出,是实写;对句“闲想鹤仪形”则从“想”字着笔,是虚写。

相传鹤是君子所化(见《抱朴子》),所以“鹤仪形”也就是君子的仪形。

在他另一首《鹤叹》诗里有:“徐引竹间步,远含云外情”两句,就可以想象出“鹤仪形”的神态,及诗人曲折表达的高尚人格。

这里以“鹤仪形”为尚,修德至勤,表现了“身闲志不闲”的高尚情操。

总的来说,这两句诗抓住蜂的勤劳勇敢和鹤的志趣高尚的属性,构成了鲜明的感性形象,是极耐人寻味的。

“法酒调神气,清琴入性灵”。

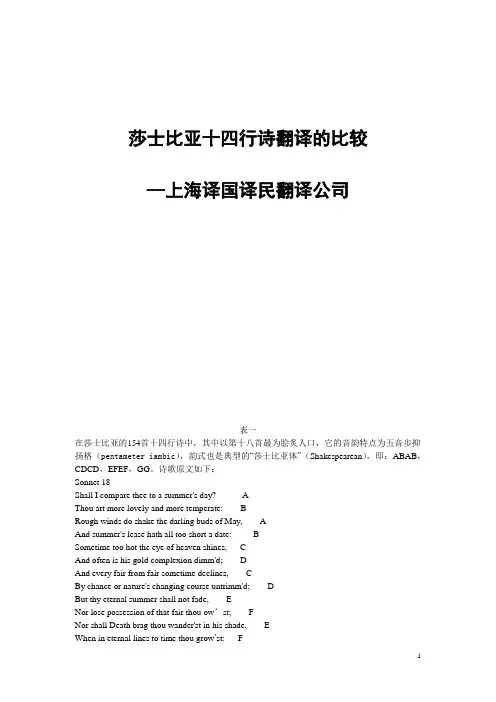

莎士比亚十四行诗翻译的比较--上海译国译民翻译公司表一在莎士比亚的154首十四行诗中,其中以第十八首最为脍炙人口,它的音韵特点为五音步抑扬格(pentameter iambic),韵式也是典型的“莎士比亚体”(Shakespearean),即:ABAB,CDCD,EFEF,GG。

诗歌原文如下:Sonnet 18Shall I compare thee to a summer's day? AThou art more lovely and more temperate: BRough winds do shake the darling buds of May, AAnd summer's lease hath all too short a date: BSometime too hot the eye of heaven shines, CAnd often is his gold complexion dimm'd; DAnd every fair from fair sometime declines, CBy chance or nature's changing course untrimm'd; DBut thy eternal summer shall not fade, ENor lose possession of that fair thou ow’st; FNor shall Death brag thou wander'st in his shade, EWhen in eternal lines to time thou grow’st: FSo long as men can breathe or eyes can see, GSo long lives this and this gives life to thee. G本文将对梁宗岱、屠岸、戴镏龄、辜正坤翻译的四个版本,从音节,韵脚,标点以及内容四个方面进行对比分析。

从“传神写照”解读傅雷的翻译“神似论”张伟【摘要】从“神似”一词的源头“传神写照”的辩证和阐释上来看,傅雷的“神似论”是建立在绘画艺术主观审美感受基础上的一种翻译评论,实际上是对译者提出了更高的美学要求。

傅雷的翻译经验和主张反映了他的翻译实践与“传神写照”的理念不谋而舍,印证了艺术需以“形”写“神”,方能“形”、“神”兼备的必然规律。

%The origin of "spiritual resemblance" is "Chuan Shen Xie Zhao" (lifelike portrait). Fu's "spiritual resemblance theory" of translation is based on subjective aesthetic feeling in painting art and makes a higher aesthetic request to the translator. Fu's translation experience and thought show that his translation practice agrees with "Chuan Shen Xie Zhao" (lifelike portrait) and proves that "spiritual resemblance" is achieved by means of form resemblance.【期刊名称】《武陵学刊》【年(卷),期】2012(000)006【总页数】3页(P124-126)【关键词】“神似论”;傅雷;“传神写照”;顾恺之【作者】张伟【作者单位】深圳职业技术学院应用外国语学院,广东深圳518000【正文语种】中文【中图分类】H315.9一“传神写照”的来源及影响“传神写照”最早见于《晋书》中《顾恺之传》:“恺之每画人成,或数年不点目睛。

养性延命录原文及译文前言一、人与天:人类既生活在一定社会条件中,又生活于相应的大自然环境内,必然与天这个大自然有着密切不可分关系。

如何处理好这种关系,是养生家一贯关切和研究的课题。

此书引《列子》之言:「一体之盈虚消息,皆通于天地,应于万类。

」即是说:人生存和死、身体强弱盛衰,与天地是有密切关联、与万物是互相适应的。

因此,只有协调好人与大自然的关系,人类才能生存。

这是养生家必须遵守的基本原则。

强调无论在饮食衣服、生活起居诸方面都必须顺应「天道」、「天时」。

人要顺应自然,不能违反自然规律办事,这是人天关系的重要一环;但人天关系还有另外更重要的一方面,就是必须发挥人主观能动作用,对客观的自然环境进行积极的改造。

当然是依自然界客观规律对之进行改造,而不是盲目瞎改胡来。

「我命在我不在天」古代养生家们非常重视发挥人的主观能动作用,认为「形生智愚,天也;强弱寿夭,人也。

天道自然,人道自己」。

顺应自然(天道)与发挥人的主动能动作用去改造自然,这两方面是矛盾的、对立的;但却是统一的,相辅相成的。

人类就是在这种与天道既对立又统一中前进,中国的养生文化也是在这种关系中逐渐积累而丰富起来。

注:「天道」指自然界的运动发展规律,「天时」指四季的更替变化。

二、形与神:“形体”和“精神”是构成生命的两大要素,二者缺一不可。

此书引司马谈《论六家要旨》云:「夫神者生之本也,形者生之具也。

神大用则竭,形大劳则毙。

……故人所以养生者也,所托者形也。

神形离别则死。

死者不可复生,离者不可复返,故圣人重之。

」《西升经》:「神生形,形成神。

形不得神不能自生,神不得形不能自成。

形神合同,更相生,更相成。

」因此要养生取得长寿,非从形与神(即身、心)两方面着手不可。

在养神方面:许多养生家根据道家的清静无为、清虚自守思想,提出“清静养神”的方法。

如严君平《老子指归》说:「游心于虚静,结志于微妙,委虑于无欲,归计于无为,故能达生延命,与道为久。

」《列子》:「闲心劳形,养生之方也。

荆浩笔法记原文及翻译荆浩笔法记原文及翻译荆浩可以说是北方山水画派的代表之一。

他擅长于描写宏伟壮美的全景式山水,开创了独特的构图形式,看看下面的荆浩笔法记原文及翻译吧!荆浩笔法记原文及翻译(一)太行山有洪谷,其间数亩之田,吾常耕而食之。

在太行山里有一个洪谷,其间有数亩平地,我就在这里靠耕种而自食其力。

有日登神钲山,四望回迹也。

(他本有“入”无“也”)大岩扉,苔径露水,怪石祥烟。

有一天,我登上附近的神钲山,四处张望能依稀看见曲曲折折的人兽足迹。

穿过长满青苔、沾湿露水的小路,只见有二块象门户般的大岩石,里面怪石嶙峋,雾气缭绕。

疾进其处,皆古松也。

中独围大者,皮老苍藓,翔鳞乘空。

我急忙走进去,又见那里长满了古松。

其中有很粗大的树干,树皮苍老,酷似鱼鳞,长着深绿色的苔藓,抬头望去,似腾空飞翔的蛟龙。

蟠虬之势,欲附云汉。

成林者爽气重荣,不能者抱节自屈。

那盘旋而上的气势,好象要冲向九天银河。

茂密的树林里透出点点亮光,一些折断的树干疤痕累累,交错弯曲。

或(他本有“回”)根出土,或偃截巨流,挂岸盘溪,披苔裂石(他本作“口”)。

有的树根挣裂了巨石,暴露在土石外面,长满青苔。

也有倒下来的,悬挂在溪边,截住了潺潺流水,溪流因而绕弯。

因惊其异,遍而赏之。

明日,携笔复就写之,凡数万本,方如其真。

我很惊异地发现了这样的奇观,走遍林间观赏。

第二天又带了纸笔去那里写生。

日复一日的积累下来,直到画了数万张,才画得比较逼真了。

(荆浩对大自然充满一种好奇和敏感、敬畏的心理。

他画熟悉的生活,又仔细地观察、写生,研究其中典型的景物,把它升华为艺术的语言。

而“真”,是他重要的审美理想,贯穿于本文始终。

)(二)明年春,来于石鼓岩间。

遇一叟,因问,具以所来之由(他本有“而”)答之。

到了第二年春天,我又来到石鼓岩中间。

遇到一位老者,问起我的来意,我就把前后缘由回答他。

叟曰:“子知笔法乎?”曰:“叟仪形野人也,岂知笔法邪?”老者说:“你懂得画法吗?”我说:“老人家的容貌象一个山野之人,怎么问起我画法的问题呀?”(我觉得“笔法记”的“笔”,应是“绘画创作”之意,《笔法记》实际上就是《画法记》。

第11课《核舟记》一、基础填空1.给下列加点的字注音。

多髯.(_____)袒.胸(_____)衣褶.(_____)楫.(_____)椎髻.(_____)壬戌.(_____)篆.章(_____)罔.(_____)贻.余(_____)糁.之(_____)2.文学常识填空。

(1)《核舟记》选自清代________编辑的短篇小说集《________》。

《核舟记》的作者是________,________朝人,字子敬。

(2)“记”是古代的一种散文体裁,可以记人和事,可以记山川名胜,可以记器物建筑,可以抒发情怀抱负,可以阐述某些观点。

故又称“杂记”。

在写法上大多以________为主而兼有________、________成分。

3.解释下列加点的字①率妻子邑人来此绝境..( )①潭中鱼可.百许头( )①盖简.桃核修狭者为之( )①君子好逑.( )二、单项选择题4.选出下列加点词意义和用法相同的一组是()A.启窗而.观俄而.百千人大呼B.佛印绝.类弥勒群响毕绝.C.中轩敞者为.舱中峨冠而多髯者为.东坡D.高可.二泰许珠可.历历数也5.下列对《核舟记》一文的内容说法有误的一项是()A.文中具体摘述了“船头”和“船尾”人物各异的情态,目的是说明核舟工艺的精巧。

B.苏黄是诗人、学者,,受世俗礼法的约束,佛印是和尚,不受这些的约束,所以神气质各不相同。

C.本文的说明对象是王叔远送的本文作者“简核桃修狭者”所刻成的小船。

D.“记”是古代一种叙事的文体。

如东晋诗人陶渊明的《桃花源记》和清朝人魏学洢的《核舟记》。

前者叙述了渔人游桃花源,后者记叙了王叔远送给作者的一只核舟。

6.下列句子中加点词语没有词类活用的一项是()A.中峨冠..糁之..而多髯者为东坡B.石青C.居右者椎髻....仰面D.罔不因势象形,各具情态7.下列各句中,没有语病的一项是()A.中华传统文化为中华民族生生不息、发展壮大提供了最为丰厚的营养。

B.青岛市荣获“全国卫生城市”的原因是全市人民共同努力的结果。

“形似”和“神似”:《将进酒》的两个英译本比较作者:陈明来源:《校园英语》 2020年第37期文/陈?明【摘要】李白是唐代浪漫主义诗歌的代表人物、中国诗歌的集大成者,其作品风格独特、意义深远。

《将进酒》作为其代表作之一,被各路翻译名家译成多个英语版本。

本文拟就“形似”和“神似”,从措辞、韵律、修辞和意义四个方面,比较分析孙大雨和许渊冲的《将进酒》译本,并揭示两个译本各自的优势所在,各家可博采众长。

【关键词】《将进酒》;译本比较研究;形似;神似【作者简介】陈明(1987.06.11-),女,汉族,四川人,广州市人民政府外事办公室,中级,硕士,研究方向:翻译。

一、引言唐朝时期,诗歌鼎盛,尤以李白 (701–762)为代表。

作为最负盛名的浪漫主义诗人,李白享誉中外,其《将进酒》被各路翻译名家译成多个英语版本,包括孙大雨和许渊冲。

这两位翻译大师采用了不同的翻译策略,译文也因此呈现出不同风格,尤其是在“形似”和“神似”方面。

关于翻译应追求“形似”还是“神似”,争论从未休止。

对于卞之琳等支持“形似”的翻译家而言,“形似”是基础,而后追求“神似”。

而以傅雷为代表的一众翻译家认为,翻译应像临画一样,“神似”胜过“形似”。

其实,“‘形’与‘神’,两者从根本上说,是互为依存的” (许钧,2003)。

于是钱钟书先生呼吁形神兼备,提出应以“化境”作为文学翻译的最高境界,尤其是诗歌翻译。

诗歌本身就是形与神的高度融合,形神合一是翻译孜孜以求的目标。

本文拟就“形似”和“神似”,从措辞、韵律、修辞和意义四个方面,比较分析孙大雨和许渊冲的《将进酒》译本,并揭示两个译本各自的优势所在。

二、两个译本之“形似”和“神似”比较1.措辞。

诗歌语言博大精深,字字珠玑,句句精妙,无论是传形还是传神都绝非易事。

《将进酒》属于乐府诗,颇具古典之风。

作为一名诗人、学者和翻译家,孙大雨充分考虑到这一点,译文措辞古典优美。

诸如“seest”“thou not”“hath”“doth”“ye” 等古体语体现了原诗的乐府风格;“Carouse”“golden beakers”等辞藻文采横溢;“glint”生动地描绘出金樽与月光交相辉映的浪漫意境……相较于孙大雨的用词考究,许渊冲的措辞更为简洁平实,重在传意,并未严格遵循原诗的语体风格。

中西翻译美学对古典诗歌英译的启发作为世界上最古老、最基本的文学形式,诗歌同样也是文学作品中的最高形式,它以高度凝练的语言,抒情的方式将思想和情感充分表达出来,并同时富有节奏感与韵律美。

因此要将诗歌的意境再现于外国读者面前,使他们能充分感悟诗歌内涵,给翻译带来了更大的难度,对译者提出了更高的要求。

正是因为诗歌翻译的特殊艺术性,所以将翻译美学作为理论视角进一步探索诗歌翻译,对于提高诗歌翻译具有积极而深刻的指导意义。

但由于社会历史背景的不同,文化积淀的不同,中西美学观必然形成差异,因此以美学为理论基础的翻译美学在中国和西方自然带有各自鲜明的特色。

作为译者,应该通过中西方对比,更多的了解西方的美学思想,学习借鉴西方的翻译美学理论,在继承我国传统翻译美学研究成果的基础上,不断开拓创新,完善诗歌翻译研究。

一、中西方翻译美学初探(一)中国翻译美学中国的翻译事业始于佛经翻译。

早在汉代的佛经翻译就已经脱离不了美学这条主线。

老子的《道德经》(第八十一章)中的“美言不信,信言不美”首先提出了“先质后文”的美学论述,“质”即指实质内容,“文”意为作品的感性形式。

文、质之争由此发源。

而后渐渐有了“文质统一”论,然后二者的统一调和才是中国传统译论的主流。

将其作为翻译活动中在内容和形式上的审美规律和审美标准,对我国的翻译活动及译论发展产生了深远的影响。

在清末,严复提出了“信达雅”的翻译标准,“信”指的是忠实于原文,即译文要准确,做到不歪曲事实,不遗漏信息,但也不能随意增减内容;“达”指的译文要通顺明了;“雅”则指译文要有文采,选词要生动、形象。

此说将翻译美学推向了致,在译论美学中始终保持着中心思想的地位。

除此之外,作为中国传统美学审美标准的“神似”与“形似”也是翻译标准之一。

将“神似”与“形似”作为一对相辅相成的矛盾引入译学并以翻译实践之的第一人当属傅雷。

他提出的“重神似不重形似”所强调的是避免译文的机械生硬,应还原作以神韵。

古诗形影神三首其一翻译赏析《形影神三首其一》作者为宋朝诗人陶渊明。

其古诗全文如下:天地长不没,山川无改时。

草木得常理,霜露荣悴之。

谓人最灵智,独复不如兹。

适见在世中,奄去靡归期。

奚觉无一人,亲识岂相思。

但余平生物,举目情凄洏。

我无腾化术,必尔不复疑。

愿君取吾言,得酒莫苟辞。

【前言】《形影神三首》是陶渊明创作的一组五言诗。

组诗中的“形”指代人乞求长生的愿望,“影”指代人求善立名的愿望,“神”以自然之义化解他们的苦恼,诗以形影之言而引发神辨的辩论形式分别写出了形影神各自的观点。

第一首诗写形对影的赠言:天地、山川之形可以永存,草木虽枯犹能再生,而只有人的形体必然要死亡消失,所以应当及时饮酒行乐。

【注释】长不没:永远存在,不会消亡。

无改时:永恒不变。

常理:永久的规律。

荣悴之:使它开花与衰落。

之:指草木。

这两句的意思是说,秋冬之季,寒霜使草木凋零枯萎;春夏之季,雨露又使它们重新繁茂。

谓人最灵智:是说人在天地万物中最为尊贵、杰出。

许慎《说文解字》:“人,天地之性最贵者也。

”《礼记·礼运篇):“人者,其天地之德,阴阳之交,鬼神之会,五行之秀气也。

”又说:“人者,天地之心也,五行之端也,食味别声被色而生者也。

”不如兹:指不能像天地草木那样。

适:刚才。

奄去:忽然消失,指死亡。

奄;忽然。

靡:无,没有。

奚觉:谁会感觉到。

无一人:少了一人。

岂:犹言“其”,“岂不”的意思。

余:剩余,留存。

平生物:指生前所用之物。

洏:流泪的样子。

腾化术:修炼成仙的法术。

尔:那样,指死去。

苟:草率,随便。

【翻译】天地长久,永远不会湮灭,山川走形,永远不会变更。

我们平时随处可见的草木,虽然生命短暂,但它们却拥有大自然恒久不变的道理:尽管冬霜使它们枯萎,然而当春天的露水降临时,它们又会重新焕发。

人类是所谓的万物灵长,在生命这个话题上,却反而不能像那些植物一样得到永恒。

适才还在世间相见,可转眼就去了另一个世界,永无归期。

对于这个大世界来说,走了一个人,不会引起他人的注意,但是亲戚朋友,哪有不思念的!放眼望去,只看到了他生前使用的物品,而这只能引起无限伤感。

形影神三首魏晋:陶渊明贵贱贤愚,莫不营营以惜生,斯甚惑焉;故极陈形影之苦,言神辨自然以释之。

好事君子,共取其心焉。

形赠影天地长不没,山川无改时。

草木得常理,霜露荣悴之。

谓人最灵智,独复不如兹。

适见在世中,奄去靡归期。

奚觉无一人,亲识岂相思。

但余平生物,举目情凄洏。

我无腾化术,必尔不复疑。

愿君取吾言,得酒莫苟辞。

影答形存生不可言,卫生每苦拙。

诚愿游昆华,邈然兹道绝。

与子相遇来,未尝异悲悦。

憩荫若暂乖,止日终不别。

此同既难常,黯尔俱时灭。

身没名亦尽,念之五情热。

立善有遗爱,胡为不自竭?酒云能消忧,方此讵不劣!神释大钧无私力,万理自森著。

人为三才中,岂不以我故。

与君虽异物,生而相依附。

结托既喜同,安得不相语。

三皇大圣人,今复在何处?彭祖爱永年,欲留不得住。

老少同一死,贤愚无复数。

日醉或能忘,将非促龄具?立善常所欣,谁当为汝誉?甚念伤吾生,正宜委运去。

纵浪大化中,不喜亦不惧。

应尽便须尽,无复独多虑。

标签哲理、人生译文人无论贵贱贤愚,都戮力劳心,操持经营,爱惜自己的生命。

这种做法是实在是很困惑很糊涂的。

因此极力陈述形影对此的抱苦含怨之辞,讲述神辨析自然之理来开释它们。

关心此事的人们可以于此获取普遍的道理。

形赠影天地长久,永远不会湮灭,山川走形,永远不会变更。

我们平时随处可见的草木,虽然生命短暂,但它们却拥有大自然恒久不变的道理:尽管冬霜使它们枯萎,然而当春天的露水降临时,它们又会重新焕发。

人类是所谓的万物灵长,在生命这个话题上,却反而不能像那些植物一样得到永恒。

适才还在世间相见,可转眼就去了另一个世界,永无归期。

对于这个大世界来说,走了一个人,不会引起他人的注意,但是亲戚朋友,哪有不思念的!放眼望去,只看到了他生前使用的物品,而这只能引起无限伤感。

我只是一个形体,没有腾化成仙的法术,必然也会死去,这没什么可怀疑的!希望你能听从我说的话,得到了美酒,千万不要推辞。

影答形长生不老地留存生命是不可能的,也就没什么可说的了,但是卫护生命保持健康,也让人很苦恼,没有好方法。