临证指南医案五

- 格式:doc

- 大小:35.00 KB

- 文档页数:8

医案经方临证指南医案经方临证指南是一种通过医案总结的经验,以经方为基础的临床治疗指南。

它是医生在实际临床工作中的个人体会和积累的结晶,能够帮助医生更好地理解和运用经方进行医治。

本文将介绍医案经方临证指南的概念、作用以及编写要点,并通过举例阐述其实际应用。

一、概念和作用1.方便临床医生快速准确地选择适合的经方治疗疾病。

2.提高临床医生对经方的理解和运用,增强临床实践的针对性和疗效。

3.为广大医生提供参考和借鉴的依据,促进临床医生的交流和共享。

二、编写要点1.遵循经方的理论和法则,结合实际临床经验。

2.精选典型、具有代表性的病例,并进行有针对性的分析和总结。

3.应准确、简明地描述病因、病机、症状、辨证、治疗方法等内容。

4.遵循系统性、科学性和实用性的原则,使得指南可操作性强。

5.在编写过程中,应充分考虑临床实际情况,尽量多方位、多层次地进行分析和总结。

三、实际应用以下为一例医案经方临证指南的实际应用:【病案】患者,女性,40岁,反复头晕、头痛,舌质暗红,苔薄黄,脉弦数。

【辨析】分析:患者表现为头晕、头痛,舌质暗红,苔薄黄,脉弦数。

辨析为肝火上炎,阴阳失调。

【治法】治法为清肝泻火,滋阴平肝。

【方药】方药为柴胡泻肝汤合甘露酸阿胶汤。

【应用】该例患者主要表现为肝火上炎,阴阳失调,所选方药以柴胡泻肝汤为主,辅以甘露酸阿胶汤。

临床应用时,应注意给予适当剂量,结合患者具体情况进行个体化调整。

上述例子中,通过总结医生的临床经验,将柴胡泻肝汤合甘露酸阿胶汤作为选择经方,针对肝火上炎、阴阳失调这一临床病症进行治疗。

这个例子清晰明了地展示了医案经方临证指南的应用过程。

总之,医案经方临证指南是医生在实际临床工作中总结的经验,以经方为基础的临床治疗指南。

它能够帮助医生更好地理解和运用经方进行医治,提高临床实践的针对性和疗效,促进医生之间的交流和共享。

编写医案经方临证指南需要遵循经方理论和法则,结合实际临床经验,并在编写过程中充分考虑临床实际情况,力求简明扼要,使得指南具有系统性、科学性和实用性。

中医世家临症指南医案英文回答:TCM Family Clinical Guidelines Case Study.Case Study: A 58-year-old male patient presented with a chief complaint of chronic low back pain for 5 years. The pain was located in the lumbar region, radiating to theleft lower extremity. The pain was aggravated by prolonged standing or walking, and relieved by rest. The patient had a history of hypertension for 10 years, and was taking antihypertensive medications.Physical examination revealed tenderness and muscle spasm in the lumbar region. The range of motion of the lumbar spine was limited. The straight leg raising test was positive on the left side.Laboratory tests showed normal results. X-ray examination of the lumbar spine showed degenerative changesat L4-L5 and L5-S1.The patient was diagnosed with chronic lumbar disc herniation. A course of conservative treatment was recommended, including acupuncture, massage, and physical therapy. The patient was also advised to lose weight and to avoid activities that aggravated the pain.After 6 weeks of treatment, the patient's pain had significantly improved. He was able to walk and stand for longer periods of time without pain. The range of motion of his lumbar spine had also improved.Chinese Response:中医世家临症指南医案。

★段淦彬 胡识 胡素敏*(江西中医药大学摘要:通过对《临证指南医案》胃阴虚医案进行分析,甘平或甘凉药物养胃阴,对于复杂病证则基于方从法出、清养醒胃法治疗阴虚挟湿证和甘缓益胃法治疗气阴两虚证。

关键词:临证指南医案;胃阴虚;医案;辨证论治中图分类号:R-093 文献标识码:A叶桂(1666―1745),字天士,号香岩,别号南阳先生,江苏吴县人。

《临证指南医案》是其门人华岫云等收集叶氏临床治案分类整理而成。

共10卷,收载医案2576例,3137诊。

全书共分89门,涉及病证86种。

搜罗宏富,征引广博,按语精当,实用性强,比较全面地展现了叶天士在温热时证、各科杂病方面的诊疗经验,同时充分反映了叶天士融会古今、独创新说的学术特点,尤其是叶氏提出脾胃分治,阐发胃阴学说,补充和完善了中医脾胃理论,推动了脾胃学说的发展。

1 胃阴学说叶天士根据“纳食主胃,运化主脾。

脾宜升则健,胃宜降则和”“太阴湿土,得阳始运;阳明燥土,得阴自安”的原理,提出脾胃当分而治之。

脾胃分治不仅弥补了李东垣脾胃学说的不足,而且为胃阴学说的建立奠定了理论基础。

通过对《临证指南医案》胃阴虚医案的总结,可以将胃阴虚病因病机归纳为以下四方面:一是外感温热之邪,耗伤胃阴,正如叶氏所说:“热邪不燥胃津,必耗肾液”,温热病最易见到胃阴虚证;二是情志不遂,气郁化火,灼伤胃阴;三是饮食不当,过食辛辣煎炒醇酒厚味之品,耗伤胃阴;四是素体阴虚,或年老液衰。

叶氏遵循 “脾喜刚燥,胃喜柔润”的特点,创立了以甘凉濡润药以养胃阴之常法,但在临床上证候是错综复杂、变化多端的,因此胃阴虚证多兼有其他证候,依照“方从法出、法随证立”的思路辨证用药,其治法尤具特色,主要有有酸甘济阴法治疗肝胃阴虚证、清养醒胃法治疗阴虚挟湿证和甘缓益胃法治疗气阴两虚证。

叶桂不仅将养胃阴法运用于温病,相关医案对叶桂胃阴虚证治特色做一探讨。

2.1 胃阴不足案 案一:王,数年病伤不复,不饥不纳,九窍不和,都属胃病,阳土喜柔偏恶刚燥,若四君异功等,竟是治脾之药,腑宜通即是补,甘濡润,胃气下行,则有效验。

临证指南医案《临证指南医案》主要记载叶天士的方脉类医案,很多先贤总结过《临证指南医案》中的奇经八脉用药,此处采自近现代医家沈庆法的总结:督脉:鹿茸、鹿角、鹿胶、羊骨髓、牛骨髓、猪骨髓、生雄羊内肾(区别于外肾,外肾即生殖器)、枸杞子、肉桂、藁本。

任脉:龟甲、紫河车、覆盆子、丹参。

冲脉:紫石英、当归、紫河车、鳖甲、肉苁蓉、枸杞子、杜仲、山药、丹参、巴戟天、白术、莲子、川芎、附子、香附、甘草、木香、吴茱萸、黄芩、黄柏。

带脉:当归、熟地黄、龙骨、牡蛎、莲子、莲须、白芍、甘草、五味子、乌贼骨、黄柏、黄芩、艾叶。

阳维脉:白芍、桂枝、黄芪。

阴维脉:龟甲、鳖甲、山萸肉、五味子。

通入八脉:茴香、泽兰。

这些归经药物是有规律可循的。

督脉最多血肉有情之品,因为督脉循行之处包含脊柱和脊髓,脊椎和脊髓是实实在在的物质,并不是中医常说的“功能”所能涵盖的,当物质基础被破坏,出现形体的改变时,不是简单的补养气血就可以解决的,而是需要“填补”,而填补作用最强的则是血肉之躯了。

至于枸杞子,乃阴阳双补。

藁本也只是善走巅顶,疗巅顶冷痛之疾,而督脉循行至巅顶,所以归于督脉了。

冲脉则主要集中了养血、降逆、理气的药物。

因为冲为血海,冲气容易上逆,当归、紫河车、鳖甲、肉苁蓉可养血;香附、木香、甘草、紫石英、吴茱萸,能理气缓急降逆;黄芩、黄柏能清热安胎,防止热迫血妄行。

带脉则在补养中多兼收敛,黄柏、黄芩的解释同冲脉。

阳维乃黄芪桂枝汤义,调和营卫以祛寒热。

阴维则是养阴收敛了。

通入八脉的茴香和泽兰,被解释为茴香从气分走八脉,泽兰从血分走八脉,这两味药不好用中医的理论牵强解释。

由以上分析可知,叶天士的八脉用药是由《难经》论八脉的生理病理而悟出的。

他对奇经八脉理论的运用足以启人思路,尤其是放在医案中,更切合实际,可谓古今第一个善用奇经理论之人。

《临证指南医案》“淋属肝胆、浊属心肾”浅析关键词淋浊肝胆心肾叶天士淋浊乃泌尿生殖系统的常见病证。

历代医家多将“淋”、“浊”分而述之。

其中又把淋分热淋、血淋、气淋、膏淋、石淋、劳淋等论治,浊又分为尿浊和精浊论治。

其实从临床角度来看并非那么条分缕析,临床所见到的往往是淋中夹浊,浊中兼淋。

叶氏《临证指南医案》将淋浊合为一篇,并提出“淋属肝胆,浊属心肾”的治疗宗旨,将前人的治疗经验和自己的心得体会融为一炉,实发前人之未发也,在临床上有深刻的指导意义。

笔者近来再次研读此篇文献,颇有所得,今作一简析如下。

1、淋属肝胆厥阴肝经,从足而腹,绕阴器一圈,循少腹两侧而上行。

《临证指南医案》云:“厥阴内患,其症最急,少腹绕前阴如刺,小水点滴难通,环阴之脉络皆痹,气化机关已息。

”说明前阴如刺,小水点滴难通,与厥阴肝经关系最为密切。

胆属少阳,与厥阴互为表里,同属于木,在疾病中两者互为因果。

可分肝胆湿热、肝气郁滞、气滞血瘀论治。

1.1肝胆湿热:肝胆湿热下注,寄于膀胱,气化失司,水道不利,火性迫急,得热蕴遏,气机失宣,故尿频而内急,小便艰涩,口苦呕恶等。

《临证指南医案》淋浊篇38案中有12案提到湿热,并云:“丹溪谓五淋症,湿热阻窍居多”,又云:“淋闭属肝胆居多”。

若论治法,或用萆 NF8F5 分清饮分利之,或以导赤散加知柏以清龙雷,或用当归龙荟丸出入清泄腑热等等。

方应法变,法从证治。

随机应变,可师可鉴。

如治许某案:“血淋,尿管溺出而痛,脉沉实,形色苍黑,治从腑热。

芦荟、山栀、郁李仁、红花、当归、酒大黄、龙胆草、丹皮”。

方中龙胆草、芦荟、丹皮、山栀清肝胆湿热,郁李仁、大黄通腑泄热,当归、红花活血化瘀。

三组药物配合应用,共奏清湿热、化瘀阻、通腑热之功。

1.2肝气郁滞:肝主疏泄,肝经循少腹,络阴器,绕廷孔。

肝气郁滞,失于疏泄,郁久化火,气火郁于下焦,侵袭膀胱,气化失于宣通,故腹满胀痛,小溲涩滞淋沥。

如治马某案:“淋闭,属肝胆居多,桂附劫阴,与刚脏不合,诊脉沉涩无力,非五苓八正可投,议用朱南阳法,仍是厥阴本方耳。

1166 环球中医药2023年6月第16卷第6期 Global Traditional Chinese Medicine,June 2023,Vol.16,No.6㊃学术论坛㊃基金项目:中国中医科学院院科技创新工程(CI2021A00103)作者单位:100700 北京,中国中医科学院中医基础理论研究所[何雨轩(硕士研究生)];中国中医科学院研究生院(马晓北)作者简介:何雨轩(1999-),2021级在读硕士研究生㊂研究方向:温病学理论及其临床应用研究㊂E⁃mail:632839639@通信作者:马晓北(1970-),博士,研究员,博士生导师㊂研究方向:中医学理论体系及其临床应用研究㊂E⁃mail:mxbmsl@‘临证指南医案“辨治胃痛特点探微何雨轩 马晓北【摘要】 叶氏辨治胃痛,不寻常法,别出新意㊂‘临证指南医案㊃胃脘痛“篇载录医案丰富,充分体现了叶天士的胃痛临证心得㊂文章从治法及用药两方面进行探析,归纳总结出叶天士辨治胃痛之特点:治法上,从气机论治时,畅肺气以治胃,喜用杏仁㊁白蔻仁等;从阳虚论治时,重在通胃阳,以小半夏加茯苓汤通降胃阳以治胃,或合人参通补结合,或合附子通温结合;从营虚论治时,和营卫以治胃,以桂枝汤化裁㊂用药上巧用姜品,于营虚阳伤时,用煨姜;肝郁木乘或浊痰上逆时,用良姜;于阳虚痰饮时,用干姜;且妙用姜汁,为胃脘痛临床治疗提供新思路㊂【关键词】 临证指南医案; 胃脘痛; 辨治特点; 叶天士; 治法; 用药【中图分类号】 R249 【文献标识码】 A doi:10.3969/j.issn.1674⁃1749.2023.06.018 2017年‘胃脘痛中医诊疗专家共识意见“中指出,胃痛之辨证可分为寒邪客胃㊁饮食伤胃㊁肝胃不和㊁脾胃湿热㊁寒热错杂㊁瘀血阻胃㊁胃阴亏虚㊁脾胃虚寒8种证型,治疗重在和胃止痛,并各列方药[1]㊂然于胃痛临证施治上,病机错综复杂,往往是多种证型并存,治疗时往往取效不易㊂‘临证指南医案“一书详尽记录了叶天士平素之医案,蕴含了其丰富的学术思想㊂其中 胃脘痛”篇载录医案44则,立方50次,丸汤并用㊂虽病机辨证上,亦不出其右,论治或从阳虚㊁或从肝郁㊁或从血瘀㊁或从痰浊㊁或从气滞㊁或从营虚㊁或从食积㊂但细读此篇,发现叶氏于立法选方上多有独妙,兹详述于下㊂1 治法上别立新法1.1 畅肺气以治胃肺居膈上,胃处膈下,生理结构上彼此邻近㊂肺主一身之气,布散全身水液;胃主通降,其受纳腐熟功能的正常有赖于肺气的宣降,功能上相互影响㊂生理结构和功能上的密切相关决定了病理上的相关性㊂经络上,肺与胃关系密切,‘灵枢㊃经脉“中即言 肺手太阴之脉,起于中焦,下络大肠,还循胃口,上膈属肺”㊂五行生克上,胃与肺属母子关系;肺脏功能正常,亦可制约肝木横逆犯土的发生㊂由此,畅肺气以治胃法,理论基础充实㊂而临床上,许多医家亦有从肺论治脾胃病,或提出宣肺㊁补肺㊁降肺等法[2],或于治疗胃痛时加入紫苏叶㊁白芷㊁杏仁㊁葛根等[3]㊂‘临证指南医案“中亦有多处从肺论治脾胃病的医案,彭君伟等[4]将其归纳为宣肺㊁降肺㊁润肺三法㊂故辨治胃脘痛,叶氏在清气受阻不通㊁气逆阻隔动咽㊁气逆填胸阻咽等时,常畅肺气以治胃痛㊂胃腑以通降为顺,气滞而痛者居多,气机流动如常则痛止㊂而肺居高位,主一身气化,胸肺之气一升,则胃肠滞气自降,气化流通,通则不痛,即‘临证指南医案“中言: 古人谓通则不痛,胸中部位最高,治在气分㊂”[5]380通观叶氏畅肺以治胃之法,最喜用的便是杏仁㊁白蔻仁等药,且宣降肺气之品常占据处方中一半的药味㊂如 胃脘痛”门江案 胃疼缓,气逆不降㊂鲜枇杷叶㊁杏仁㊁生香附㊁降香汁㊁厚朴㊁橘红㊁桔梗㊁白蔻”[5]385,方中半数的药,如鲜枇杷叶㊁杏仁㊁桔梗㊁白蔻此4味,皆是开降肺气之用㊂胃痛治肺,母子同治,胸肺之气宣降正常,胃气得降,痛症自缓㊂王案 气逆填胸阻咽,脘痹而痛㊂病由肝脏厥气乘胃入膈”[5]379,治以小半夏汤合金铃子散,参入 杏仁㊁瓜蒌皮㊁香豉㊁白蔻”之品,既可领他药上入胸膈,又可奏宣达肺窍之功㊂范案 食已脘痞痛胀,乃清气之阻”,叶氏治以 当理气以开旷胸中”,立方 杏仁㊁厚朴㊁老苏梗㊁广皮白㊁白蔻仁㊁枳壳汁㊁桔梗汁”[5]385,方中更达一半以上的药物有开旷胸中之效,即杏仁㊁老苏梗㊁白蔻仁㊁桔梗汁㊂综上可见,叶氏在畅肺气以治胃痛时,常以调治肺气之品为主,配以行气和胃药物进行立方,尤喜用杏仁㊁白蔻仁㊁桔梗等㊂1.2 通胃阳以治胃生理上,胃为腑属阳,传化物而不藏,实而不能满也㊂且脾胃居中,为气机升降之枢纽,人体所需之气血精津液均依赖于其转输㊂故脾气宜升,胃气宜降,以通为顺㊂再次,小肠 化物出焉”及大肠 变化出焉”功能的正常与胃腑之通畅密切相关㊂胃腑下承小肠,初步消化后的食物经小肠进一步分环球中医药2023年6月第16卷第6期 Global Traditional Chinese Medicine,June2023,Vol.16,No.61167清泌浊,其浊者再传导于大肠,经由粪便排出体外㊂病理上,胃阳虚,一则阳虚失于温煦则胃痛;二则腐熟功能失司,饮食水谷积于中焦则胃痛;三则中焦气机呆滞,易郁而生火,郁而生痰,郁而生瘀,痛症丛生㊂可见,胃阳虚更易因有形实邪积滞,不通则痛㊂因此,辨治阳虚胃痛,固应温补胃阳,但更应顺应胃腑生理特性,重在通降㊂通法有狭义与广义之分,如胃肠腑实证常用的攻下法即属于狭义通法㊂但 通字需究气血阴阳”[5]379,广义的通法是指畅达脏腑气机,恢复气血运行㊂ 胃脘痛”篇,叶氏在通法的应用上,并不局限于通下攻里这一内涵,而是广泛运用于胃痛实证㊁虚证[6]㊂其中尤以通胃阳法最为突出,即如吴案 议通胃阳”[5]379,董案 仍参通补阳明之阳”[5]380,朱案 当通阳明”[5]383等㊂1.2.1 通降胃阳以治胃 对于通胃阳法之具体内涵,诸多学者各有发挥㊂有从狭义言者,认为叶氏通补胃阳实质上是补胃气㊁通胃阳,具体可分为补胃气通胃阳法和补胃阳通胃阳法,其基本方为变通大半夏汤[7];有从广义言者,多将通胃阳一法与调肝㊁健脾㊁补肾㊁化瘀㊁安和五脏等治法相结合进行论述[8]㊂结合通胃阳用药频次[9]和以上观点,精研‘临证指南医案㊃胃脘痛“一节,发现叶氏常守 胃阳受伤,腑病以通为补,与守中必致壅逆”[5]119, 通补为宜,守补则谬”[5]382之论,方以小半夏加茯苓汤进行化裁㊂此方出自‘金匮要略“,原书载为和胃止呕㊁引水下行之效㊂方中半夏㊁生姜兼具辛㊁温二性,辛温以行气,可引胃气下行;且通中寓补,气化为阳;加入茯苓通胃阳㊁降胃气,即为通胃阳之基础[5]136㊂临证时,常合温补通达之品,如中虚配人参,阳虚寒凝饮停佐附子㊂如此,则构成叶氏通胃阳法之全貌,即以通降胃气之半夏茯苓汤为基础方,随证加减,使之适用于阳虚及阳虚痰浊型胃痛㊂故从通胃阳法之理论来源及其选方上可见,通胃阳并非温补胃阳,而是以温通胃气为主,辅以补胃气㊁温胃阳㊂1.2.2 通补结合以治胃 中虚必用人参”[5]133㊂叶氏于半夏茯苓汤基础上,合人参取大半夏汤补虚安中之意,通补结合,治疗脾胃虚弱㊁肝木乘土所致之胃痛㊂如张(十九)郁伤脾胃阳虚案 壮年面色痿黄,脉濡小无力”,立方 人参㊁广皮㊁半夏㊁茯苓㊁苡仁㊁桑叶㊁丹皮㊁桔梗㊁山栀(姜汁炒)㊂水泛丸”[5]381;董案 产后三年,经水不转,胃痛”,叶氏辨为 病属厥阴顺乘阳明,胃土久伤,肝木愈横,法当辛酸两和厥阴体用,仍参通补阳明之阳”,予方 人参同煎,一钱,开口吴萸滚水泡洗十次,一钱,生白芍三钱,良姜七分,熟半夏醋炒焦,二钱,云茯苓切块,三钱”[5]380㊂以上两则验案,病机上皆属脾胃本虚,甚而肝木来犯,天士治以通胃阳,即 木乘土”门芮案所载 ‘内经“以攻病克制曰胜方,补虚益体须气味相生曰生方㊂今胃被肝乘,法当补胃,但胃属腑阳,凡六腑以通为补”[5]126,故方中均以半夏茯苓汤合上人参增强补益中焦之功,补中寓通,正如叶氏所谓 胃虚益气而用人参,非半夏之辛,茯苓之淡,非通剂矣”[5]129㊂1.2.3 通温结合以治胃 ‘金匮要略“中言 病痰饮者,当以温药和之”,叶氏秉此治疗痰饮病之大法,化用经方小半夏加茯苓汤㊂用于阳虚寒甚兼痰浊阻滞所致之胃痛时,结合阳虚则痰饮易停,阴寒凝积愈盛,则胃阳愈微之特点,通温结合,尤常配伍附子,并化生姜为干姜,取四逆辈之意,增强其温阳散寒㊁通胃逐饮之力㊂如此,则胃气降达更速,通阳彻饮更效㊂如 胃脘痛”门吴(三七)案 述大便忽闭忽溏,患处漉漉有声”,治法上 议通胃阳,兼制木侮”,处方以半夏茯苓汤合吴茱萸汤,加入附子㊁蒲黄[5]379;朱阳虚痰滞案, 痛固虚寒,吐痰泄气稍缓”,天士明言, 当通阳明,勿杂多歧”,治以半夏茯苓汤合上附子㊁干姜㊁人参,含附子理中汤之意[5]383㊂此外,更有阳微浊凝,功专温阳者,如张(四八)案,叶氏治以 炒黑川椒去目,一钱,炮黑川乌三钱,炮黑川附子三钱,炮淡干姜一钱半”,单用4味大辛大热之品,温中寓通,则其通阳逐饮之功倍增也[5]383㊂故临证时亦要灵活变通,随证治之㊂总之,叶氏以通胃阳法辨治胃痛时,取小半夏加茯苓汤化裁㊂主要方法有:脾胃两虚㊁甚则土虚木乘者,通补结合,佐人参;阳虚甚而痰浊阻滞者,通温结合,配附子㊂1.3 和营卫以治胃胃本多气多血之腑,化生气血灌溉全身百骸, 食气入胃,散精于肝,淫气于筋㊂食气入胃,浊气归心,淫精于脉”,胃络得以滋养,荣则不痛㊂倘气血生成不足,营络失于濡润,营卫不调,一则不荣则痛,二则卫外不能,客邪来袭,病自生矣㊂其次,和营卫即是补中焦㊁健中气㊂其一, 人受气于谷,谷入于胃,以传与肺,五脏六腑,皆以受气,其清者为营,浊者为卫”,营卫之源在胃㊂叶氏亦言 当建立中气,以维营卫”[5]37㊂其二,和营卫可微益气血,一则胃腑营络充盈,功能正常;二则阳气充盛,胃气得行㊂故从营卫施治亦是可行㊂‘临证指南医案㊃胃脘痛“一门中,叶氏则有 然初病气伤,久泄不止,营络亦伤,古谓络虚则痛也”[5]382的论述,可见营卫虚㊁络虚亦可胃痛[10]㊂故叶氏本络虚立法,调和营卫以治胃,即书中言 营虚胃痛,进以辛甘”[5]382㊁ 形寒脘痛,得食甚,手按少缓㊂非有余客邪病,拟进和营卫法”[5]383㊂营卫本一气,营血得充,卫阳外护,他邪难犯;营卫调和,胃络有荣,胃痛可止㊂遣方用药上,叶氏采辛甘温法,宗仲景桂枝汤,去酸敛滋柔之白芍,易生姜以煨姜,佐以茯苓通胃阳[5]136,灵活加减,用于营血虚损所致之胃痛㊂胃阳兼虚者,用当归合当归桂枝汤,温经和营,如顾(五一)营络胃阳兼虚案中 当归一钱半,甜桂枝一钱,茯苓三钱,炙草五分,煨姜一钱半,南枣肉二钱”[5]382;若兼瘀血,加以桃仁,如盛(三六)案 又阳微胃痛㊂当归㊁桂枝木㊁桃仁㊁炙甘草㊁煨姜㊁南枣”[5]384;劳力气泄阳伤,又心脾营血暗损者,用人参合四君子汤,脾胃同调,益气养血,如费(二九)案 人参㊁桂枝㊁茯苓㊁炙草㊁煨姜㊁南枣”[5]382;某案 当培中土,而理营辅之㊂异功加归㊁芍,用南枣肉汤泛丸”[5]382⁃383㊂形寒脘痛,阳微不司外卫者,用附子合桂枝附子汤,急护其阳,即张案 阳微不司外卫,脉络牵掣不和,胃痛,夏秋不发,阴内阳外也,当冬寒骤加[5]382㊂宜急护1168 环球中医药2023年6月第16卷第6期 Global Traditional Chinese Medicine,June2023,Vol.16,No.6其阳,用桂枝附子汤”㊂阳虽微,然本营络有虚,仍治从桂枝汤,阴乃阳之本也;重在表阳,而非胃阳,故加附子壮在表之元阳,即王子接[11]所言: 仲景以桂枝汤轻扬力薄,必籍附子刚烈之性直走内外,急急温经复阳,使汗不外泄,正以救液也㊂”以上可见,辨治营络虚损㊁以及营虚并见胃阳微伤或阳微不司外卫所致胃痛时,以辛甘温之桂枝汤外和营卫㊁内调阴阳,或合人参,或合当归,或合附子㊂叶氏此举,不以补血剂滋腻填塞,而重在气血舒畅,营卫调和,虽病在血络,却治在气血两端㊂2 用药上巧用姜品2.1 生姜少用,煨姜㊁良姜㊁干姜多用叶氏用姜颇为精当㊂纵观 胃脘痛”一节,生姜罕用,而煨姜㊁良姜㊁干姜常用㊂大抵此三者辛温通达之性味更厚,入胃温胃之力更强㊂于营虚或并阳伤时,多用煨姜,上已叙及,兹不赘述㊂于肝郁木乘或见浊痰上逆㊁呕吐时,多用良姜,合吴茱萸取吴茱萸汤温中降逆㊁散寒止呕之功,如施(六二)阳虚阴浊凝阻案 胃痛,浊痰上逆㊂代赭石㊁炒半夏㊁淡吴萸㊁淡干姜㊁茯苓㊁广皮㊁荜拨㊁生益智仁”[5]383,天士以半夏茯苓汤合吴茱萸汤,又配代赭石㊁荜茇下气降逆,广皮㊁益智仁温运脾气;吴(三七)案 淡吴萸㊁良姜㊁半夏㊁延胡㊁炮川乌㊁茯苓㊁蒲黄”[5]379,合吴茱萸汤兼制木侮,蒲黄入络活血㊂于阳虚痰饮,多用干姜,如高(五十)案 素多郁怒,阳气窒痹,浊饮凝冱,汤饮下咽,吐出酸水,胃脘痛痹,已经三载,渐延噎膈”,此案痰凝浊阻故致胃痛,叶氏 先与通阳彻饮,俾阳气得宣,庶可向安”,一诊立方 半夏㊁枳实皮㊁桂枝木㊁茯苓㊁淡干姜”,以干姜易生姜;二诊浊饮仍阻,阳仍不宣,于一诊处方中更加良姜温胃气㊁通胃阳[5]383⁃384㊂2.2 妙用姜汁叶氏喜用鲜品,‘临证指南医案“中使用鲜药共计718次,其中姜汁使用最频,达185次[12]㊂ 胃脘痛”门中,姜汁㊁韭白汁㊁桔梗汁㊁枳壳汁等绞汁入药的做法,亦尤为突出㊂相较成姜,姜汁属鲜品,味淡薄,辛通之力更胜,由此可看出叶氏 通胃阳”手法之巧妙㊂且姜取汁,不仅可保留其温胃止呕㊁行气消痞㊁散寒止痛之效,亦可避免姜类成品药物的温热燥烈之性,此亦可窥见天士养胃阴之妙法㊂此外,姜汁或去用存性,如 山栀(姜汁炒)”使山栀寒凉之性大减,防其冰伏邪气[5]381;或和丸,如 老姜汁法丸”[5]383;或调服生用,如姚案 生姜汁四分,调入”[5]381,叶氏云 姜汁生用,能通胸中痰沫,兼以通神明,去秽恶也”[5]381㊂而桔梗汁㊁枳壳汁㊁韭白汁等用法与姜汁有异曲同工之妙㊂用汁,可防燥烈伤阴之弊;用鲜品,则其辛香理气㊁宣透开窍㊁通达清阳之力更优㊂3 结语叶氏治法巧妙,药少效精㊂于清气受阻胃痛时畅肺气,喜用杏仁㊁白蔻仁㊁桔梗等;于阳虚或并痰浊胃痛时通胃阳,以半夏茯苓汤加减;于营虚胃痛时和营卫,以桂枝汤化裁㊂此外,在姜品的运用上,生姜少用,而煨姜㊁良姜㊁干姜常用;妙用姜汁㊂‘临证指南医案“中这些方法都值得临床医者学习和运用㊂参考文献[1] 张声生,周强.胃脘痛中医诊疗专家共识意见(2017)[J].中医杂志,2017,58(13):1166⁃1170.[2] 马青,单兆伟,王晓华.单兆伟教授从肺论治脾胃病[J].吉林中医药,2016,36(6):557⁃559.[3] 代夏欢,张怡,解秀翠,等.解表宣肺法在脾胃系病证中的运用[J].时珍国医国药,2013,24(11):2752⁃2753. [4] 彭君伟,周帆,方静,等.浅析叶天士从肺论治脾胃病经验[J].环球中医药,2018,11(11):1758⁃1760.[5] 叶天士.临证指南医案[M].北京:人民卫生出版社,2006.[6] 于佳琪,付姝菲.论通法在叶天士治疗胃痛中应用[J].辽宁中医药大学学报,2017,19(2):115⁃117.[7] 张文选.叶天士用经方[M].北京:人民卫生出版社,2011:67⁃70.[8] 茅晓.叶桂 宣通胃阳”说与胃肠病证治[J].中华中医药杂志,2006,21(4):195⁃197.[9] 郑璇.‘临证指南医案“胃脘痛用药统计分析[J].时珍国医国药,2006,17(1):122.[10] 葛惠男.叶天士络病学说及其在内伤杂病中的应用[J].南京中医药大学学报,2016,32(5):409⁃412.[11] 王子接.绛雪园古方选注[M].北京:中国中医药出版社,1993:16.[12] 宋如珺,韩赟,沈多荣,等.叶天士‘临证指南医案“中鲜药应用的规律及特色探讨[J].中国现代应用药学,2019,36(19):2402⁃2404.(收稿日期:2022⁃05⁃13)(本文编辑:邱灵慧)。

五运六气理论与《临证指南医案》中风证治

张玉鑫;刘晓燕;崔亚东;张文静;梁羽茜;裴枫;邰雪莉;黄雪杰

【期刊名称】《世界中医药》

【年(卷),期】2024(19)6

【摘要】五运六气学说是《黄帝内经》天人合一思想的重要组成部分,也是中医思维的一大特色,更是中医科学性的重要体现。

叶桂承经旨而博采众长,在《临证指南医案》中记载了诊疗中风的宝贵经验,其中蕴含着五运六气理论的应用经验,叶氏认为,风木司天容易出现气火上亢,脾土受克又兼气机上下滞塞,而天符岁会年气候变化剧烈,阳气开泄,阴不内守而中风。

中风发病特点与时令之气有关,厥阴风木主时与火热之气当令,耗气伤津,气津输布异常致络脉空虚而中风;冬令天反暖失于封藏,多肾阴暗耗而动风。

针对上述病机,其中厥阴风木当令,脾胃受邪,故治以培补中气,同时兼以敛降之品调节人体升而不降的气机状态;火热当令,阳气发泄,致络脉空虚而中风者,补益脾胃以实卫气;冬令当寒反暖,致肾精不固而中风者,则以滋水涵木为法。

叶氏重视外界环境因素对病机的影响,将天人相应的思想运用于中风的辨证论治中,示人以法,值得学习和借鉴。

【总页数】5页(P818-821)

【作者】张玉鑫;刘晓燕;崔亚东;张文静;梁羽茜;裴枫;邰雪莉;黄雪杰

【作者单位】北京中医药大学

【正文语种】中文

【中图分类】R255.2

【相关文献】

1.基于“合人形以法四时五行”理论探讨叶天士《临证指南医案》辨治中风特色

2.《临证指南医案》治疗中风方药及证治分析

3.《临证指南医案》中风证治特色探析

4.从《临证指南医案》管窥叶天士五运六气证治思路

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

《临证指南医案》不寐倪多痛阳升。

阴液无以上注。

舌涸赤绛。

烦不成寐。

当益肾水以制心火。

(心火)鲜生地元参麦冬绿豆皮银花竹叶心吴少阳郁火。

不寐。

(胆火)丹皮半夏钩藤桑叶茯苓橘红程(氏)上昼气逆填脘。

子夜寤不肯寐。

乃阳气不降。

议用温胆汤。

温胆去枳实加金斛滚痰丸二钱五分。

顾(四四)须鬓已苍。

面色光亮。

操心烦劳。

阳上升动。

痰饮亦得上溢。

灵枢云。

阳气下交入阴。

阳跷脉满。

令人得寐。

今气越外泄。

阳不入阴。

勉饮酒醴。

欲其神昏假寐。

非调病之法程。

凡中年已后。

男子下元先损。

早上宜用八味丸。

晚时用半夏秫米汤。

(阳跷脉虚)某阳不交阴。

夜卧寐躁。

小半夏汤。

赵(氏)呕吐眩晕。

肝胃两经受病。

阳气不交于阴。

阳跷穴空。

寤不肯寐。

灵枢方半夏秫米汤主之。

又接用人参温胆汤。

某(四二)脉涩。

不能充长肌肉。

夜寐不适。

脾营消索。

无以灌溉故耳。

当用归脾汤意温之。

(脾营虚)嫩黄于术茯神远志枣仁当归炙草桂圆新会皮某肝阳不降。

夜无寐。

进酸枣仁法。

(胆液亏阳升虚烦)枣仁知母炙草茯神小麦川芎某不寐六十日。

温胆诸药不效。

呕痰不适。

明系阳升不降。

用金匮酸枣仁汤。

枣仁知母茯苓川芎炙草陈阴精走泄。

复因洞泻。

重亡津液。

致阳暴升。

胃逆。

食入欲呕。

神识不静无寐。

议酸枣仁汤。

枣仁(五钱)炙草(五分)知母(二钱)茯苓(二钱)某(三三)寤不成寐。

食不甘味。

羸。

脉细数涩。

阴液内耗。

厥阳外越。

化火化风。

燔燥煽动。

此属阴损。

最不易治。

姑与仲景酸枣仁汤。

枣仁(炒黑勿研三钱)知母(一钱半)云茯神(三钱)生甘草(五分)川芎(五分)田脏液内耗。

心腹热灼。

阳气不交于阴。

阳跷穴空。

令人寤不成寐。

灵枢有半夏秫米法。

但此病乃损及肝肾。

欲求阳和。

须介属之咸。

佐以酸收甘缓。

庶几近理。

(肝肾阴亏阳浮)龟胶淡菜熟地黄柏茯苓萸肉五味远志又咸苦酸收已效。

下焦液枯。

须填实肝肾。

龟鹿胶熟地苁蓉天冬萸肉五味茯苓羊内肾不寐之故。

虽非一种。

总是阳不交阴所致。

若因外邪而不寐者。

如伤寒疟疾等暴发。

营卫必然窒塞。

升降必然失常。

《临证指南医案》淋带某温邪劫阴。

带下火升。

胸痞。

脉小数。

(温邪伤阴)生地阿胶牡蛎川斛小麦茯苓某阳明脉虚。

手麻足冷身动。

带下如注。

用通摄方。

(胃虚)人参桂枝木桑螵蛸生杜仲归身茯苓又胸中似冷。

热饮乃爽。

照前方去杜仲加白芍炮姜。

陈(二七)色苍脉数。

是阴不足。

心中泛泛。

即头晕腹痛。

经水仍来。

兼有带下。

肝阳内扰。

风木乘土。

法当酸以和阳。

咸苦坚阴。

(风阳乘土)生白芍细生地清阿胶牡蛎樗根皮黄柏又乌骨鸡生地阿胶牡蛎天冬白芍白薇杜仲川断湖莲蒋带下不止。

少腹内踝连痛。

至不能伸缩。

络脉不宣。

最有结痈绵缠。

不可不虑。

医云肝气。

岂有是理。

(血虚脉络滞痛)桂枝生沙苑远志当归鹿角霜杞子茯苓龚带淋日久。

脂液垂涸。

奇脉俱伤。

营卫亦偏。

内风自动。

则中焦气夺。

浮肿腹膨。

为寒为热矣。

暂以咸缓和阴。

(液涸风动)阿胶牡蛎苁蓉柏子霜郁李仁袁舌光赤。

头胀身热。

带下如注。

此五液走泄。

阳浮热蒸。

当用摄剂。

若与鹿角霜沙苑。

仍是升举动阳。

则无效矣。

(阴虚阳浮)熟地炭阿胶芡实茯苓湖莲肉炒山药又照前方去阿胶山药加桑螵蛸萸肉炭。

吴崩带淋漓。

阴从下走。

晕厥汗出。

阳从上冒。

逢谷雨暴凶。

身中阴阳不相接续。

怕延虚脱。

戌亥时为剧。

肝肾病治。

人参阿胶生龙骨生牡蛎五味茯神又血液去则脏阴失守。

神不内附。

致目中妄见。

非鬼祟也。

当先镇阳神为主。

若骤用阴药。

则有妨胃纳矣。

人参龙骨五味茯苓芡实建莲肉又淋带黄白未净。

五更心悸汗出。

人参炒枸杞五味茯苓芡实湖莲肉某(二五)脉左细。

前用通补。

据述痛起。

得按痛缓。

八脉空虚昭然。

舍此补养。

恐反增剧矣。

(奇脉虚)当归乌贼骨紫石英杜仲杞子柏子仁沙苑茯神某女科病。

多倍于男子。

而胎产调经为主要。

淋带瘕泄。

奇脉虚空。

腰背脊膂牵掣似坠。

而热气反升于上。

从左而起。

女人以肝为先天也。

医人不晓八脉之理。

但指其虚。

刚如桂附。

柔如地味。

皆非奇经治法。

先以震灵丹固之。

每服一钱五分。

又淋带瘕泄。

诸液耗。

必阴伤。

此参附姜桂。

劫阴不效。

而胶地阴柔。

亦不能效。

盖脉隧气散不摄。

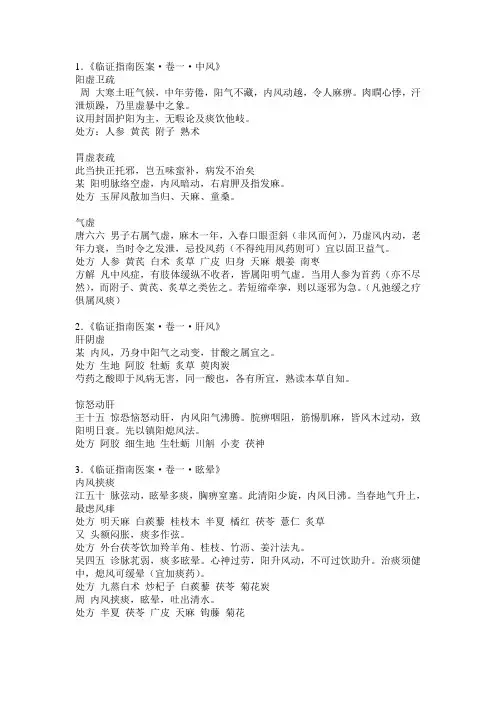

1.《临证指南医案·卷一·中风》阳虚卫疏周大寒土旺气候,中年劳倦,阳气不藏,内风动越,令人麻痹。

肉瞤心悸,汗泄烦躁,乃里虚暴中之象。

议用封固护阳为主,无暇论及痰饮他岐。

处方:人参黄芪附子熟术胃虚表疏此当抉正托邪,岂五味蛮补,病发不治矣某阳明脉络空虚,内风暗动,右肩胛及指发麻。

处方玉屏风散加当归、天麻、童桑。

气虚唐六六男子右属气虚,麻木一年,入春口眼歪斜(非风而何),乃虚风内动,老年力衰,当时令之发泄,忌投风药(不得纯用风药则可)宜以固卫益气。

处方人参黄芪白术炙草广皮归身天麻煨姜南枣方解凡中风症,有肢体缓纵不收者,皆属阳明气虚。

当用人参为首药(亦不尽然),而附子、黄芪、炙草之类佐之。

若短缩牵挛,则以逐邪为急。

(凡弛缓之疗俱属风痰)2.《临证指南医案·卷一·肝风》肝阴虚某内风,乃身中阳气之动变,甘酸之属宜之。

处方生地阿胶牡蛎炙草萸肉炭芍药之酸即于风病无害,同一酸也,各有所宜,熟读本草自知。

惊怒动肝王十五惊恐恼怒动肝,内风阳气沸腾。

脘痹咽阻,筋惕肌麻,皆风木过动,致阳明日衰。

先以镇阳熄风法。

处方阿胶细生地生牡蛎川斛小麦茯神3.《临证指南医案·卷一·眩晕》内风挟痰江五十脉弦动,眩晕多痰,胸痹窒塞。

此清阳少旋,内风日沸。

当春地气升上,最虑风痱处方明天麻白蒺藜桂枝木半夏橘红茯苓薏仁炙草又头额闷胀,痰多作弦。

处方外台茯苓饮加羚羊角、桂枝、竹沥、姜汁法丸。

吴四五诊脉芤弱,痰多眩晕。

心神过劳,阳升风动,不可过饮助升。

治痰须健中,熄风可缓晕(宜加痰药)。

处方九蒸白术炒杞子白蒺藜茯苓菊花炭周内风挟痰,眩晕,吐出清水。

处方半夏茯苓广皮天麻钩藤菊花。

临证医案五则

彭述宪

【期刊名称】《怀化医专学报》

【年(卷),期】2006(005)001

【总页数】2页(P70-71)

【作者】彭述宪

【作者单位】怀化市第二人民医院中医科,湖南洪江418200

【正文语种】中文

【中图分类】R246.1

【相关文献】

1.《临证指南医案》辨治胁痛医案浅析 [J], 李力;王振兴;王一童;王飞

2.方证关系人工神经网络构建研究——以《临证指南医案·湿》医案为例 [J], 李嘉敏;陈洪宇

3.《临证指南医案》数脉及弦脉医案诊治规律研究 [J], 朱昊如;杨毅恒;贾子尧;韩菁婕;郑虎占

4.叶天士《临证指南医案》论治耳聋医案探析 [J], 姚鹏宇;赵家有

5.《临证指南医案》湿热证医案辨治特色分析 [J], 沙颖;呼兴华;许建秦;丁辉

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

临证指南医案--痿汤六三有年偏痿,日瘦,色苍脉数,从金匮肺热叶焦,则生痿躄论。

肺热叶焦玉竹大沙参地骨皮麦冬桑叶苦百合甜杏仁徐三岁面瘰跗软,此属肺热痿躄。

连翘花粉黑山栀赤小豆桑叶白通草张湿中伏热,沉着下焦,用苦胜湿,辛通气分,然必循经入络,渐次达及阳明。

湿火绵茵陈三钱生茅术五分黄柏一钱半晚蚕砂一钱寒水石三钱茯苓皮三钱又色苍脉实,体质强壮,虽年逾四旬,气元充旺,询知平日善啖酒醴甘肥,此酿成湿火,蕴结下焦,今少腹微肿硬,二便滞涩,自觉少腹气胀上冲,两足沉重,艰于步履,腿股皮中甚热,即内经所云,湿热不攘,大筋软短,小筋弛长,软短为拘,弛长为痿也,更述曾因熬炼膏药,中有虫蜈蚣等物,吸受秽浊毒瓦斯,未始非与湿热纠蓄,沉伏下焦,前议苦辛寒燥,兹再佐以搜逐络隧,然此病从口而入,必茹素戒饮,一二年之久,病根可拔,当恪守勿懈为要。

绵茵陈三钱黄柏一钱半川萆薢一钱茯苓皮三钱金铃子一钱半穿山甲三钱大槟榔汁一钱又绵茵陈萆薢茯苓皮黄柏蚕砂汉防己龙胆草山栀青黛又病去七八,常服二妙丸可也。

黄柏八两略炒茅山术米泔浸切片同乌芝麻拌饭上蒸三五次去芝麻焙干三两二味研末,水法丸,空心服三钱,开水下。

吴二十雨湿泛潮外来,水谷聚湿内起,两因相凑,经脉为痹,始病继以疮痍,渐致痿软筋弛,气隧不用,湿虽阻气,而热蒸烁及筋骨,久延废弃有诸。

湿热蒸烁筋骨。

大豆黄卷飞滑石杏仁通草木防己廉三二诊脉论体,从遗精漏疡,继而环跳穴痛,遂不堪行走,脏阴伤及腑阳,阳气日加窒塞,经脉不司舒展,食入壅脘欲吐,大便旬日不通,痞阻日甚,而为痿症,内经论治痿独取阳明,无非流通胃气,盖胃脉主乎束筋骨利机关窍也,议用加味温胆汤。

胃气窒筋骨不利又大便旬日不通,用更衣丸,取意小肠火腑,非苦不通,非下不夺也。

某五岁头目口鼻?邪,继而足痿,此邪风入络所致。

邪风入络羚羊角犀角玄参细生地黄柏川斛川萆薢俞五旬又四,阳气日薄,阳明脉络空乏,不司束筋骨以流利机关,肩痛肢麻头目如蒙,行动痿弱无力,此下虚上实,络热,内风沸起,当入夏阳升为甚,燥湿利痰,必不应病,议清营热以熄内风。

《临证指南医案•中风》初诊处方的用药分析【摘要】通过对《临证指南医案•中风》初诊处方录入,进行频数分析、相关性分析和聚类分析探索叶天士治疗中风的常用药物和配伍规律。

频次分析结果显示枸杞子、天麻、石斛、归身、远志、人参、苁蓉、白术、熟地黄、牛膝、羚羊角、菊花、黄芪、茯苓等为常用药物。

相关性分析与聚类分析结果显示了治疗本病常见的处方配伍规律。

用统计学的方法定量分析叶天士的用药处方规律,有利于学习和研究叶氏治疗中风的用药,及其“阳化内风”的学术思想,处方配伍规律可以用于指导临床。

【关键词】临证指南医案叶天士中风药物配伍规律《临证指南医案》一书,为叶天士门人辑录叶天士临证积案而成。

《临证指南医案•中风》详细论述了中风病的病因、病机与治疗,在中风的论治方面有独到的见解。

研究和挖掘叶氏关于中风的学术思想及其治病用药规律,对丰富中医理论,指导中医临床均有积极的意义。

对《临证指南医案》的研究历来不乏其人,研究其用药规律对深入了解叶天士的学术思想有积极意义。

纵观各家研究报道,对其用药规律只是描述性的分析。

本文对其用药进行归纳和总结,在定量分析的基础上筛选有效单味中药,分析配伍规律。

研究方法1. 研究对象《临证指南医案•中风》[1]篇中的32个病案,本研究仅纳入初诊的用药。

因考虑到在治疗过程中,病情的发展,其证型可能会出现变化,治法方药也可能改变,所以不将复诊病案纳入其中。

2. 录入与分析方法对药名上存在的差异,按第六版《中药学》[2]教材进行规范化处理,如明天麻统一为天麻。

各类成药如至宝丹、虎潜丸、人参丸、三汁膏、虎锁丸等均按单味药记录。

将32个初诊病案的用药进行整理,各病案出现的药物名称进行标准化处理,统一编码。

采用Excel录入数据,数据分析使用SPSS11.5进行。

分别进行单味药的频次分析;出现频次较高的常用药物进行两两分析,采用Spearman相关分析计算相关系数,并作相关系数的显著性检验;对出现频次较高的常用药物进行探索性的聚类分析,采用系统聚类(Hierachical Cluster)的指标聚类(Q型聚类),采用组间结联法(Between-group linkage),变量的距离测量采用欧氏距离。

临证医案指南—咳嗽咳嗽某(五三)寒伤卫阳。

咳痰。

(寒)川桂枝(五分)杏仁(三钱)苡仁(三钱)炙草(四分)生姜(一钱)大枣(二枚)某(三九)劳伤阳气。

形寒咳嗽。

桂枝汤加杏仁。

某(四四)寒热咳嗽。

当以辛温治之。

桂枝汤去芍加杏仁。

某(五十)形寒。

咳嗽。

头痛。

口渴。

桂枝汤去芍加杏仁花粉。

某咳嗽寒热。

杏仁(三钱)嫩苏梗(一钱)桔梗(一钱)桑皮(一钱)象贝母(一钱)生甘草(三分)王(三一)脉沉细。

形寒咳。

桂枝(一钱)杏仁(三钱)苡仁(三钱)炙草(五分)生姜(一钱)大枣(二枚)吴(四一)咳嗽。

声音渐窒。

诊脉右寸独坚。

此寒热客气。

包裹肺俞。

郁则热。

先以麻杏石甘汤。

(寒包热)又苇茎汤。

徐(四七)疟属外邪。

疟止声音不扬。

必是留邪干于肺系。

故咳嗽不已。

纳食起居如常。

中下无病。

但以搜逐上焦。

勿令邪结。

可望病已。

麻黄杏仁生甘草射干苡仁某(二八)风邪阻于肺卫。

咳嗽面浮。

当辛散之。

麻黄(先煎去沫五分)杏仁(三钱)生甘草(三分)生石膏(三钱)某(三十)风袭肺卫。

咳嗽鼻塞。

当以辛凉解散。

(风)杏仁嫩苏梗桑皮象贝桔梗苡仁某(女)风热上痹。

痰多咳嗽。

杏仁嫩苏梗橘红桑叶白沙参通草夏(五二)风郁。

咳不止。

薄荷前胡杏仁桔梗橘红桑皮连翘枳壳方烦劳卫疏。

风邪上受。

痰气交阻。

清窍失和。

鼻塞音低。

咳嗽甚。

皆是肺病。

辛以散邪。

佐微苦以降气为治。

(风邪阻窍)杏仁苏梗辛荑牛蒡子苡仁橘红桔梗枳壳项(二一)风温。

脉虚。

嗽。

(风温)桑叶薄荷杏仁象贝大沙参连翘沈脉右搏数。

风温呛咳。

桑叶杏仁象贝苡仁栝蒌皮白沙参某(女)风温发热。

咳。

薄荷连翘杏仁桑皮地骨皮木通黄芩炒楂某(十岁)头胀。

咳嗽。

此风温上侵所致。

连翘(一钱半)薄荷(七分)杏仁(一钱半)桔梗(一钱)生甘草(三分)象贝(一钱)某(十二)风温上受。

咳嗽。

失音咽痛。

杏仁薄荷连翘桔梗生甘草射干邱向来阳气不充。

得温补每每奏效。

近因劳烦。

令阳气弛张。

致风温过肺卫以扰心营。

欲咳心中先痒。

痰中偶带血点。

不必过投沉降清散。

以辛甘凉理上燥。

吴医双璧医案精讲总结1.历代名医论中风。

唐宋之前:从真中立论,多由外风所致。

例:《灵枢经》曰:虚邪偏客于身半,其入深者,内居荣卫,荣卫衰则真气去,邪气独留,发为偏枯。

偏枯者,半身不遂也;《素问》曰:风中五脏六腑之俞,所中则为偏风;张仲景曰:夫风之为病,当令人半身不遂。

三书立论,本源皆专主于风。

唐宋之后:多从类中立论,由内风所致。

刘完素:中风者,非肝木之风内动,亦非外中于风,良由将息失宜,内火暴甚,水枯莫制,心神昏昧,卒倒无所知。

其论专主于火。

李东垣:中风者,气虚而风邪中之,病在四旬以后,壮盛希有,肥白气虚者间亦有之。

论中有中腑、中脏、中血脉、中经络之分,立法以本气虚外受风邪,是其本也。

朱丹溪:西北气寒有中风,东南气湿非真中风,皆因气血先虚,湿生痰,痰生热,热生风也。

其论专主于痰,湿痰是其本也。

张介宾:论半身不遂大体属气虚,易中风之名,着非风之论,惟引用《内经》厥逆,井辨论寒、热、血、虚,及十二经之见症与症不符。

多由内伤积损导致昏聩而猝倒。

缪希雍:中风多由内虚暗风,阴阳两虚,且阴虚者多。

叶天士:阳化内风说。

内风动越,肝阳化风。

肾液少,水不涵木→虚风内动怒劳忧思,五治气火并交于上→肝胆内风鼓动盘旋肝血肾液两枯→阳扰风旋中阳不足,阳明络脉空虚→内风暗动。

2.叶天士的学术成就。

①创立温病学说,建立卫气营血辨证论治体系;②创胃阴学说,开养胃阴法治疗内伤杂病的先河;③倡肝风内动为中风首要病机,并制定相应治则;④阐发络病机理,建立系统完整的络病治疗方法;⑤发展奇经学说,创立调补奇经的治疗法则;⑥擅用经方,并根据病情灵活变通。

3.风寒伤于肺卫的主证?寒热、畏风、发热、脘闷4.叶天士辨治外感风寒上焦的用药特点。

叶天士临证极少应用麻黄、荆芥、防风、羌活、独活、柴胡等辛温发汗重剂,而选用豆豉、桔梗、苏梗、杏仁、厚朴、橘红等药性较缓之品。

淡豆豉、苏梗:辛温,祛风散寒,取微汗之意;连翘、通草、滑石:寒凉,散中上焦郁结热邪。

临证指南医案卷五 暑,范 伏暑阻其气分。烦渴。咳呕喘急。二便不爽。宜治上焦。 某 大凡暑与热。乃地中之气。吸受致病。亦必伤人气分。气结则上焦不行。下脘不通。不饥不欲食。不大便。皆气分有阻。如天地不交。遂若否卦之义。然无形无质。所以清之攻之不效。(暑伤气分上焦闭郁) 杏仁 通草 象贝 栝蒌皮 白蔻 郁金汁

姚 奔走气乱。复饮烧酒。酒气辛热。有升无降。肺气 郁。上下不通。舌白消渴。气结自胸及腹。 自利不爽。周身肤腠皆痛。汗大出不解。无非暑湿热气。始由肺受。漫布三焦。群医消导苦药。但攻肠胃。在上痞结仍然。议淡渗佐以微辛。合乎轩岐上病治上之方。 西瓜翠衣 川白通草 大豆黄卷 马兜铃 射干 苡仁

范 伏暑阻其气分。烦渴。咳呕喘急。二便不爽。宜治上焦。 杏仁 石膏 炒半夏 黑栀皮 浓朴 竹茹 又 痰多咳呕。是暑郁在上。医家乱投沉降。所以无效。 石膏 杏仁 炒半夏 郁金 香豉 黑山栀

王 舌白烦渴。心中胀闷。热邪内迫。气分阻闭。当治肺经。倘逆传膻中。必致昏厥。 杏仁 郁金 滑石 黄芩 半夏 橘红 栝蒌皮

陈(四五) 暑湿伤气。肺先受病。诸气皆痹。当午后阳升。烦喘更加。夫无形气病。医以重药推消。多见不效。 西瓜翠衣 活水芦根 杏仁 苡仁 又 酒客中虚。重镇攻消。清气愈伤。夫暑邪皆着气分。苟肺司清肃。则其邪不攻自罢。议仍以廓清为法。若雨露从天下降。炎HT 自荡扫无余。威喜丸二钱十服。

某(二二) 身热。头胀脘闷。咳呛。此暑邪外袭于肺卫。当清上焦。 丝瓜叶(三钱) 大杏仁(三钱) 香薷(七分) 通草(一钱半) 飞滑石(三钱) 白蔻仁(五分)

陈 脉左劲。右濡。头痛脘闷。麻痹欲厥。舌白。此暑邪内中。蒙闭清空。成疟之象。平昔阴虚。勿犯中下二焦。 嫩竹叶 连翘 飞滑石 野郁金汁 大杏仁 川贝母

龚(二四) 脉寸大。头晕。脘中食不多下。暑热气从上受。治以苦辛寒方。 竹叶 杏仁 郁金 滑石 香豉 山栀 张(四七) 三疟之邪在阴。未经向愈。春季洞利不食。想春雨外湿。水谷内聚亦湿。即湿多成五泄之谓。疮痍仅泄经隧湿邪。而里之湿邪未驱。长夏吸受暑邪。上蒙清空诸窍。咳嗽耳聋。的系新邪。非得与宿病同日而语。 连翘 飞滑石 嫩竹叶 荷叶边汁 桑叶 杏仁 象贝 黑山栀

程(三六) 暑风必挟湿。湿必伤于气分。断疟疮发。即湿邪内发之征。湿伏热蕴。致气壅塞咽底脘中。 及至进谷无碍。二便通调。中下无病显然。 白通草 西瓜翠衣 活水芦根 苡仁

吴 连朝骤热。必有暑气内侵。头热目瞑。吸短神迷。此正虚邪痹。清补两难。先与益元散三四钱。用嫩竹叶心二钱。煎汤凉用三四小杯。常用绿豆煎汤服。

龚(六十) 暑必挟湿。二者皆伤气分。从鼻吸而受。必先犯肺。乃上焦病。治法以辛凉微苦。气分上焦廓清则愈。惜乎专以陶书六经看病。仍是与风寒先表后里之药。致邪之在上。漫延结锢。四十余日不解。非初受六经。不须再辨其谬。 经云。病自上受者治其上。援引经义以论治病。非邪僻也宗河间法。 杏仁 栝蒌皮 半夏 姜汁 白蔻仁 石膏 知母 竹沥 秋露水煎。 又 脉神颇安。昨午发疹。先有寒战。盖此病起于湿热。当此无汗。肌腠气窒。至肤间皮脱如麸。 犹未能全泄其邪。风疹再发。乃湿因战栗为解。一月以来病魔。而肌无膏泽。瘦削枯槁。古谓瘦人之病。虑涸其阴。阴液不充。补之以味。然腥 浊味。徒助上焦热痰。无益培阴养液。况宿滞未去。肠胃气尚窒钝。必淡薄调理。上气清爽。痰热不至复聚。从来三时热病。怕反复于病后之复。当此九仞。幸加意留神为上。 元参心 细生地 银花 知母 生甘草 川贝 丹皮 橘红(盐水炒) 竹沥此煎药方。只用二剂可停。未大便时。用地冬汁膏。大便后。可用三才汤。

池 伏暑至深秋而发。头痛烦渴少寐。 薄荷 淡竹叶 杏仁 连翘 黄芩 石膏 赤芍 木通

张 病几一月。犹然耳聋。神识不慧。嗽甚痰粘。呼吸喉间有音。此非伤寒暴感。皆夏秋间暑湿热气内郁。新凉引动内伏之邪。当以轻剂清解三焦。奈何医者不晓伏气为病。但以发散消食寒凉清火为事。致胃汁消亡。真阴尽烁。舌边赤。齿板燥裂血。邪留营中。有内闭螈 厥逆之变。况右脉小数。左脉涩弱。热固在里。当此阴伤日久。下之再犯亡阴之戒。从来头面。都是清窍。既为邪蒙。精华气血不肯流行。诸窍失司聪明矣。此轻清清解。断断然也。议清上焦气血之壅为先。不投重剂苦寒。正仿古人肥人之病。虑虚其阳耳。 连翘心 元参 犀角 郁金 橘红(蜜水炒) 黑栀皮 川贝 鲜菖蒲根 加竹沥 又 昨进清上焦法。诸症虽然略减。而神识犹未清爽。总由病久阴液内耗。阳津外伤。聪明智慧之气。俱被浊气蒙蔽。所以子后午前稍清。他时皆不清明。以阳盛时。人身应之也。拟进局方至宝丹。藉其芳香。足以护阳逐邪。庶无内闭外脱之虞。 至宝丹每服三分。灯心嫩竹叶汤送。 又 脉右缓大。左弱。面垢色已减。痰嗽不爽。良由胃中津液。为辛散温燥所伤。心营肺卫。悉受热焰蒸迫。致神呆喘急耳聋。清阳阻痹。九窍不利。首方宣解气血。继方芳香通窍。无形令其转旋。三焦自有专司。岂与俗医但晓邪滞攻击而已。今已获效。当与清养胃阴肺气。体素丰盛。阳弱不耐沉寒。然深秋冬交。天气降则上焦先受。试观霜露下垂。草木皆改容色。人在气交。法乎天地。兼参体质施治。 枇杷叶 炒黄川贝 橘红 郁金 茯苓 苡仁

王 暑风热气入肺。上热。痰喘嗽。(暑风伤肺) 石膏 连翘 竹叶 杏仁 桑皮 苡仁 橘红 生甘草 又 肺气壅遏。身热喘咳。溺少。苇茎合葶苈大枣汤。

某(二五) 暑风外袭。肺卫气阻。头胀咳呛。畏风微热。防作肺疟。 丝瓜叶 大杏仁 香薷 桔梗 连翘 六一散

某 舌灰黄。头痛咳逆。左肢掣痛。此烦劳阳动。暑风乘虚袭入。最虑风动中厥。 鲜荷叶(三钱) 鲜莲子(五钱) 茯神(一钱半) 益元散(三钱) 川贝母(一钱半) 橘红(一钱)

杨(女) 暑热秽浊。阻塞肺部。气痹腹满。宜以轻可去实。 西瓜翠衣 白通草 活水芦根 生苡仁临好。加入石膏末二钱。

周(二三) 暑风热。神呆。 鲜荷叶 苦丁茶 滑石 木通 杏仁 浓朴广皮 白蔻仁

郁(二六) 暑热。头胀。咳喉痛。 鲜荷叶 杏仁 射干 橘红 桑皮 桔梗 木通 滑石

胡 不饥不食不便。此属胃病。乃暑热伤气所致。味变酸浊。热痰聚脘。苦辛自能泄降。非无据也。(暑热阻气中痞不运) 半夏泻心汤去甘草干姜加杏仁枳实。 王 身热自汗。腹痛。大小便不利。脉虚。右大左小。暑热内闭。拟和表里法。

薄荷 枳实 黄芩 生白芍 竹叶心 黑山栀 通草 甘草 程(四二) 秽热由清窍入。直犯募原。初头痛肌胀。今不饥痞闷。以苦辛寒法。 杏仁 半夏 浓朴 橘红 竹叶 黄芩 滑石 又 脉虚。舌赤消渴。伏暑热气。过卫入营。治在手厥阴。 竹叶 犀角 生地 麦冬 元参

某(六一) 舌黄。脘闷。头胀。口渴。溺短。此吸受秽气所致。 飞滑石(三钱) 白蔻仁(七分) 杏仁(三钱) 浓朴(一钱半) 通草(一钱半) 广皮白(一钱半)

某(三三) 秽暑吸入。内结募原。脘闷腹痛。便泄不爽。法宜芳香逐秽。以疏中焦为主。 藿香梗 杏仁 浓朴 茯苓皮 半夏曲 广皮 香附 麦芽

杨 秋暑内烁。烦渴。喜得冷冻饮料。脉右小弱者。暑伤气分。脉必芤虚也。此非结胸症。宜辛寒以彻里邪。 石膏 知母 浓朴 杏仁 半夏 姜汁

沈(二三) 脉小色白。气分不足。兼之胃弱少食。闻秽浊要刮痧。阴柔之药。妨胃助浊。常以猪肚丸养胃。入夏令。热更伤气。每食远进生脉四君子汤一剂。恪守日服。可杜夏季客暑之侵。生脉四君子汤 长服猪肚丸。

卜(二八) 春夏必吞酸。肢痿麻木。此体虚不耐阳气升泄。乃热伤气分为病。宗东垣清暑益气之议。 人参 黄 白术 甘草 麦冬 五味 青皮 陈皮 泽泻葛根 升麻 黄柏 归身 神曲

任(十六) 冲年真阴未长。逢长夏湿热交迫。斯气泄烦倦。当静坐凉爽。过月凉 至。炎HT 去。乃却病之期。与清暑益气之属。清暑益气汤。

徐(十四) 长夏湿热令行。肢起脓窠。烦倦不嗜食。此体质本怯。而湿与热邪。皆伤气分。当以注夏同参.用清暑益气法。 人参 白术 广皮 五味 麦冬 川连 黄柏 升麻 葛根 神曲 麦芽 谷芽鲜荷叶汁泛丸。

施(四七) 以烦劳伤阳。交长夏发泄令加。见症都是气弱。亦热伤气也。烦渴有痰。先治其胃。盖阳明经脉。主乎束筋骨以流利机关耳。(烦劳伤暑胃虚) 金匮麦门冬汤。

吴 诊脉肝胆独大。尺中动数。先天素弱。水亏。木少滋荣。当春深长夏。天地气机泄越。身中烦倦食减。皆热伤元气所致。进以甘酸。充养胃阴。少俟秋肃天降。培植下焦。固纳为宜。 炒麦冬 木瓜 北沙参 生甘草 乌梅

程 暑久入营。夜寐不安。不饥微痞。阴虚体质。议理心营。(暑入心营) 鲜生地 元参 川连 银花 连翘 丹参 顾(十三) 阴虚遗热。小便淋沥。近日冒暑。初起寒热头痛。汗出不解。肌肉麻木。手足牵强。神昏如寐。 成疟则轻。痉厥则重。 犀角 元参 小生地 连翘心 竹叶心 石菖蒲 滑石 化牛黄丸 二服

某 初病伏暑。伤于气分。微热渴饮。邪犯肺也失治邪张。逆走膻中遂舌绛缩。小便忽闭。鼻煤裂血。口疮耳聋神呆。由气分之邪热。漫延于血分矣。夫肺主卫。心主营。营卫二气。昼夜行于经络之间。与邪相遇。或凉或热。今则入于络。津液被劫。必渐昏寐。所谓内闭外脱。 鲜生地 连翘 元参 犀角 石菖蒲 金银花

汪 暑风久入营络。微热忽凉。议用玉女煎。(暑风入营) 玉女煎去麦冬牛膝加丹皮竹叶。

金 热止。津津汗出。伏暑已解 。只因病魔日久。平素积劳。形色脉象虚衰。深虑变病。今饮食未进。寤寐未宁。议以敛液补虚。(暑病久延伤液) 人参 茯神 麦冬 五味 炒白芍块辰砂一两。绵裹同煎。 又 热久。胃汁被劫。不饥不便。亦病后常事耳。古人论病。必究寝食。今食未加餐难寐。神识未清。为病伤元气。而热病必消烁真阴。议用三才汤意。 人参 天冬 生地 麦冬 五味子

顾 右脉空大左脉小芤。寒热麻痹。腰痛冷汗。平素积劳内虚。秋暑客邪。遂干脏阴。致神迷心热烦躁。刮痧似乎略爽。病不肯解。此非经络间病。颇虑热深劫阴。而为痉厥。张司农集诸贤论暑病。谓入肝则麻痹。入肾为消渴。此其明征。议清阴分之邪。仍 以养正辅之。(暑热深入劫阴) 阿胶 小生地 麦冬 人参 小川连 乌梅肉

某 暑湿热气。触入上焦孔窍。头胀脘闷不饥。腹痛恶心。延久不清。有疟痢之忧。医者不明三焦治法。混投发散消食。宜乎无效。(暑湿弥漫三焦) 杏仁 香豉 橘红 黑山栀 半夏 浓朴 滑石 黄芩

张 舌白罩灰黑。胸脘痞闷。潮热呕恶。烦渴汗出。自利。伏暑内发。三焦均受。然清理上中为要。 杏仁 滑石 黄芩 半夏 浓朴 橘红 黄连 郁金 通草

某(二六) 暑热郁遏。头胀脘痛。口渴溺短。当清三焦。 丝瓜叶 飞滑石 淡竹叶 茯苓皮 浓朴 藿香广皮 通草