我国人口流动与农村人力资本投资

- 格式:pdf

- 大小:243.35 KB

- 文档页数:1

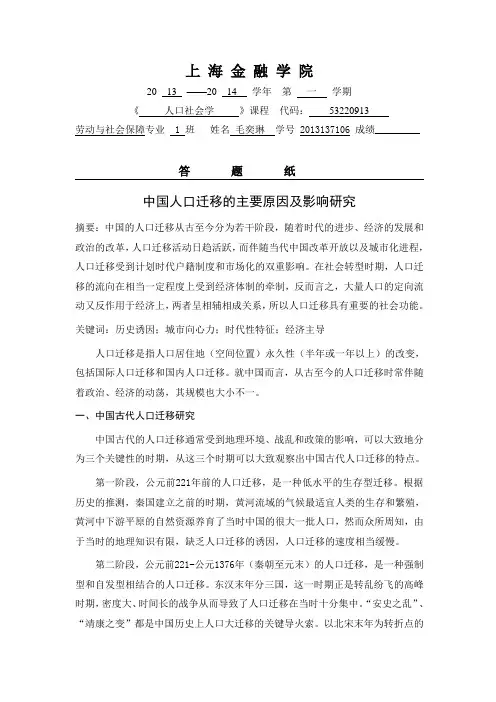

上海金融学院20 13 ——20 14 学年第一学期《人口社会学》课程代码:53220913劳动与社会保障专业 1 班姓名毛奕琳学号 2013137106 成绩_________答题纸中国人口迁移的主要原因及影响研究摘要:中国的人口迁移从古至今分为若干阶段,随着时代的进步、经济的发展和政治的改革,人口迁移活动日趋活跃,而伴随当代中国改革开放以及城市化进程,人口迁移受到计划时代户籍制度和市场化的双重影响。

在社会转型时期,人口迁移的流向在相当一定程度上受到经济体制的牵制,反而言之,大量人口的定向流动又反作用于经济上,两者呈相辅相成关系,所以人口迁移具有重要的社会功能。

关键词:历史诱因;城市向心力;时代性特征;经济主导人口迁移是指人口居住地(空间位置)永久性(半年或一年以上)的改变,包括国际人口迁移和国内人口迁移。

就中国而言,从古至今的人口迁移时常伴随着政治、经济的动荡,其规模也大小不一。

一、中国古代人口迁移研究中国古代的人口迁移通常受到地理环境、战乱和政策的影响,可以大致地分为三个关键性的时期,从这三个时期可以大致观察出中国古代人口迁移的特点。

第一阶段,公元前221年前的人口迁移,是一种低水平的生存型迁移。

根据历史的推测,秦国建立之前的时期,黄河流域的气候最适宜人类的生存和繁殖,黄河中下游平原的自然资源养育了当时中国的很大一批人口,然而众所周知,由于当时的地理知识有限,缺乏人口迁移的诱因,人口迁移的速度相当缓慢。

第二阶段,公元前221-公元1376年(秦朝至元末)的人口迁移,是一种强制型和自发型相结合的人口迁移。

东汉末年分三国,这一时期正是转乱纷飞的高峰时期,密度大、时间长的战争从而导致了人口迁移在当时十分集中。

“安史之乱”、“靖康之变”都是中国历史上人口大迁移的关键导火索。

以北宋末年为转折点的南北人口盛衰消长的过程完成了中国社会的人口、经济、文化重心由黄河流域向长江流域的转移。

由于南方较为优越的自然条件气候以及东南部的地理位置,人口南迁的梯度节节攀升,这也为后来中国大量人口南迁的状况打下了铺垫效应。

列举农村社会流动的功能农村社会流动是指人口在农村地区之间或农村与城市之间的迁移和流动。

这种流动对农村社会具有很多功能,以下将列举其中的几个。

1. 人力资源优化配置:农村社会流动可以促使人力资源在不同地区之间进行优化配置。

通过流动,农村地区可以向城市输送劳动力,缓解农村就业压力,同时也可以满足城市发展的劳动力需求。

流动还使得不同地区的劳动力得以互补,提高整体生产效率。

2. 经济发展推动:农村社会流动可以促进农村经济的发展。

随着人口流动,农村地区的劳动力和资源得到了更好的利用,农村经济结构也得到了调整和优化。

流动还可以带来新的技术、知识和商业机会,促进农村经济的创新和发展。

3. 文化交流与融合:农村社会流动可以促进不同地区之间的文化交流与融合。

随着人口流动,各地的居民之间可以互相了解和学习,传统文化和习俗得以传承和发展。

同时,不同地区的文化也可以相互融合,形成新的文化形态,丰富了农村社会的文化内涵。

4. 教育与技能提升:农村社会流动可以促进教育和技能的提升。

随着人口流动,农村居民可以有更多的机会接受优质教育和培训,提高自身的知识和技能水平。

这不仅有助于个人的职业发展,也有助于农村社会的人力资本积累和整体素质提升。

5. 社会资源共享:农村社会流动可以促进社会资源的共享。

随着人口流动,不同地区之间的社会资源可以得到更加均衡和合理的配置,农村地区可以享受到城市的公共服务和基础设施,提高居民的生活质量和福利水平。

同时,城市也可以从农村流动人口中获得劳动力和市场需求,推动城乡共同发展。

6. 培养创新创业精神:农村社会流动可以培养创新创业精神。

随着人口流动,农村居民接触到了不同的社会环境和发展机遇,他们也更加愿意尝试新的事物和创造新的价值。

流动还可以带来更广阔的市场和商机,激发农村居民的创业热情,推动农村经济的创新和发展。

农村社会流动具有促进人力资源优化配置、推动经济发展、促进文化交流与融合、提升教育与技能、共享社会资源和培养创新创业精神等多种功能。

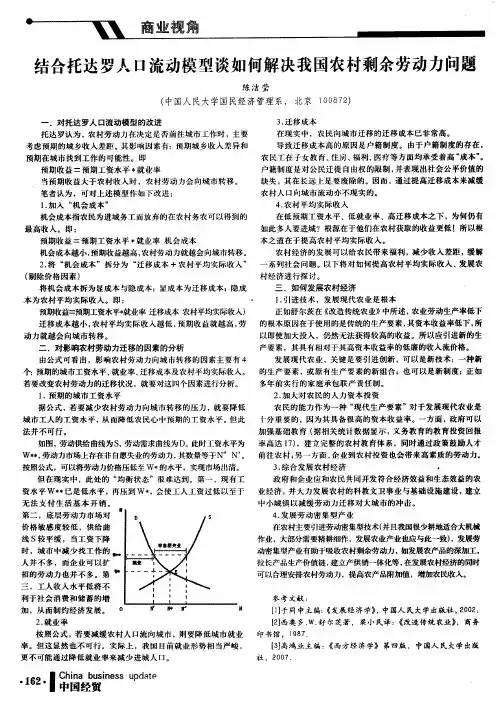

我国农村劳动力流动的特点分析特殊的经济发展路径和制度安排使得我国人口流动也呈现出“中国特色”。

我国农村人口流动特点包括目的地分布在东南沿海一带的省份和城市以及省内的中心城市;90%的就业集中在制造业、批发和零售贸易、餐饮、建筑和社会服务业;循环式流动;高教育者更多选择家乡非农产业就业而不是外出打工;迁移网络对人口流动有很大的影响。

关键词:农村劳动力人口流动特点在发达国家,国内人口流动受到的限制非常少,因此,国际上研究人口流动主要是研究人口在国家之间的流动,即移民问题。

但在我国,人口流动受到很大的限制,迁移的概念发生了很大的变化。

这种迁移不涉及户籍变动,也称为人口流动。

特殊的经济发展路径和制度安排使得我国人口流动也呈现出“中国特色”。

流动人口在其迁移动机下受到制约因素的影响,后两者的相互作用又进一步形成了人口流动的特点。

农村流动人口的自然特征农村劳动力迁移受到其动力和制约因素的影响。

究竟是哪些人在迁移呢?这些劳动力有什么特征呢?本文考虑到回流迁移者(return migrant)的特点,即外出打工一段时间后又回到家乡的劳动力。

下文将比较迁移劳动力、回流劳动力、以及非迁移劳动力的特征(见表1所示)。

通过表1可以发现:相对非迁移劳动力而言,迁移劳动力更有可能是男性、未婚、更年轻、受教育程度更高、配偶不迁移、家庭劳动力较多和村庄人均收入水平更低。

而回流劳动力各项指标处在迁移劳动力和非迁移劳动力之间。

从农村流动人口三大区域来看,全国农村劳动力向东部地区迁移比率大幅提高,从1987年的40.5%上升到2000年的54.5%,向中部地区迁移的比率大幅下降,从30.3%下降到22.7%,向西部地区迁移的比率也大幅下降,从29.2%下降到22.8%。

东部地区内部迁移比例上升,从91.0%上升到95.4%;中、西部地区内迁比例下降,分别从82.7%下降到65.1%,85.6%下降到74.9%。

东部地区向中、西部地区迁移比例下降,而中、西部地区向东部地区迁移比例则大幅上升(详见表2)。

人口流动与农村居民代际收入流动性作者:王超来源:《农家科技中旬刊》2018年第01期摘要:本文对人口流动和农村居民的代际收入流动性进行了计算与分析,并且考察了代际收入传递的路径。

通过研究,结果表明:(1)目前,中国居民的代际收入流动性较差,收入代际传递现象比较突出,人口流动的代际收入弹性高于农村居民的代际收入弹性。

(2)通过代际职业传递以及代际教育传递,这两种形式在中国居民代际收入传递中占据主要的地位。

关键词:代际收入弹性;两阶段最小二乘法;代际收入传递路径1.绪论1.1研究背景在改革开放以后,我国综合国力大幅度提升,经济实力得到巨大的增强,人口流动对城市的发展起到了重要的作用,作为我国城市生活人员的一部分,人口流动居民与城市居民,在户籍问题上依然存在着较大的鸿沟,在许多社会福利方面存在着差异,影响了社会的和谐发展,增加了社会的不公平程度。

代际流动性作为评价一个国家机会公平程度的重要指标,如果社会代际收入流动性越高,那么社会公平程度也就会越高。

但在实际情况中,虽然农村居民的收入水平有了很大的提高,但由于我国人口基数大,仍然存在大量的贫困人口,人口流动对于农村低收入者提高收入,改善他们的生活条件有着重要作用。

1.2研究意义促进收入的代际流动,从短期来看,促进机会平等,长期看是有利于社会的经济增长,最后让平等与效率,两者能够达到有机统一,得到协调发展。

可以减少社会的收入不平等程度。

让社会的阶层之间可以相互流动,人才的向上通道可以时时畅通。

1.3代际收入流动性介绍在经济学中,代际收入流动性的定义是指,子女的收入与其父母收入的相关性。

衡量代际流动性的指标,主要是代际之间收入的弹性或者收入的相关性。

如果子女与父母代际收入之间弹性越高,那么可以据此推出,社会的不平等程度越严重,也就是说这个社会的代际收入流动性越差。

代际收入流动性就是研究收入分配的一个方向。

1.4文章的创新点第一,在数据的选取上,之前的研究仅仅局限于外出打工的人口流动者或者农村居民,本文同时测算两者之间的代际收入流动性或者其他数据,能够同时比较并分析。

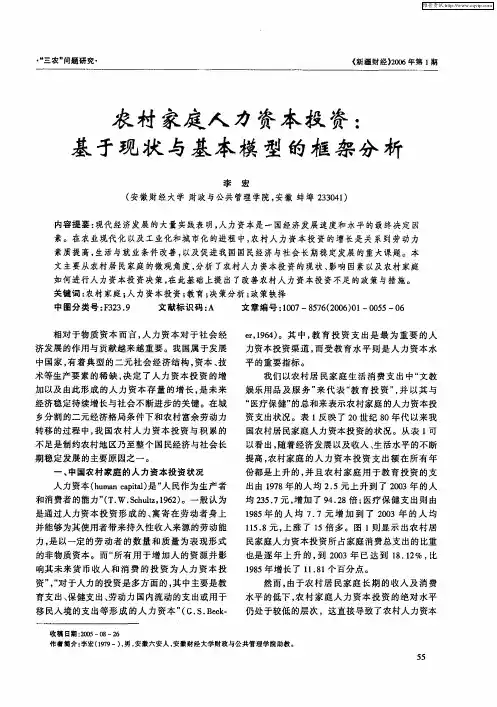

我国人口流动与农村人力资本投资

发表时间:

2009-10-03T21:12:24.327Z 来源:《魅力中国》2009年第9期 作者: 张茹

[导读]

“

人力资本”理论是由美国经济学家西奥多.W.舒尔茨在20世纪60年代提出的,该理论认为,人力是社会进步的决定性因素,但人力的取

得不是无代价的,需要耗费稀缺资源。形成人力资本的方式主要有三种:教育培训;医疗保健;人口流动迁移。但人们在进行人力资本研

究时,更多强调的是其中教育培训的作用,而在一定程度上忽略了迁移对于劳动者人力资本的作用。我国作为世界上人口最多的发展中国

家,农村人口占总人口的

60%左右,农村人口多,素质较低。要发展农村经济,提高农村人口的生活水平,建设社会主义新农村,必须大

力提高农村人口素质。在目前情况下,以流动迁移方式来提升农村人口的人力资本水平,不但符合我国国情,而且投入少、见效快。

一、人口流动对农村人力资本投资的影响分析

人口流动作为人力资本投资的一种方式,在改变人们的生产生活环境的同时,也对流动者的思想观念、行为方式、自身能力等产生着

潜移默化的影响。

流动有利于人们思想观念的转变。当广大农民从封闭性及自我发展状态中走出来之后,面对现代文明所带来的全新生活方式,必然会

促使其逐渐产生一种新的生存观念、生存方式以及与之相适应的人生价值观。

流动是提高下一代人口素质的一个有效途径。我国农村由于长期处于一种封闭、半封闭状态,人们的通婚半径较小,而农村劳动力的

流动则可能带来婚姻上的变化,通婚范围的明显扩大,异地通婚数量的增多,这从长远来看对改善我国人口素质具有明显的促进作用。

流动中人们所感受到的自身能力的缺乏将促进部分流动者为提高自身及子女素质而进行人力资本投资。在市场竞争中,劳动者文化层

次、劳动技能越高,发展潜力越大,工资报酬也越高,失业的风险相对越小。而从我国农村劳动力外出就业情况来看,他们往往在城镇从

事脏、累、重活,打工的艰辛使他们比其他农民更深刻体会到知识、技能的重要性。不少农民工在重视自身素质提高的同时,也非常重视

对孩子的教育投入。

流动可以充分调动劳动者的积极性和创造性,实现资源的优化配置。人力资本在生产中能否真正发挥作用,很大程度上取决于人力资

本拥有者对工作的态度。当劳动力从原有的工作岗位流动到一个自己感觉满意的新岗位之后,由于工资收入的增加,或非工资因素的心理

满足的提高,容易形成较强的的工作激励,并充分发挥其工作的主动性、积极性、和创造性,使其潜能得以充分发挥。

劳动力流动通过示范效应能有力促进农村人力资本的积累。一方面,一些素质相对较高的农村劳动者在转移中发挥自身优势所获得的

经济效益不但比留在农村的农民主高得多,也比那些处于流动中但无一技之长的劳动者高。这种经济效益差异形成了一种示范效应,客观

上刺激着农村劳动者注重文化程度学习,努力提高自身素质,并重视对子女的教育培养等。另一方面,在流出和回归的动态循环中,流动

者把诸多生活新理念、经济发展的新信息、先进的技术和经营管理的新经验、新体会带回家乡,启迪、影响着农村中未外出的人。

二、深化改革,创造有利于人口流动的和谐环境

人口流动作为社会经济发展的必然现象已经深深融入到我国的社会生活中,我们也切实感受到了人口流动对我国社会、经济、文化、

生活等带来的影响。当前,应进一步深化改革,加强宏观调控,为人口合理流动创造和谐的社会制度环境。

加强宏观调控,促进人口流动的有序进行。固然,人口是否流动是根据比较利益进行决策的,但由于信息的不对称,人们的行为常常

具有一定的盲目性和和从众性。为减少流动成本,保证人口流动的有序性,必须加强对人口流动的宏观调控。政府相关部门及社会中介机

构应对人口流动的数量、方向、途径等采取及时合理的引导,沿海地区与内陆地区、发达地区与落后地区要建立起多层次、多渠道的劳动

力区域性协作网络;采取多渠道、多形式,建立健全就业服务、就业信息收集、处理和传递信息的网络体系及劳动力宏观调控体系,使人

们在流动前就能获得相关的用工信息,以减少盲目流动及流动成本。

改革户籍管理制度,减少人为障碍。户籍管理制度改革的关键在于淡化户籍的控制功能,强化其服务功能,并对所有公民实行平等待

遇。

改革不平等的就业政策,为流动人口创建一个平等的就业平台。各级政府应站在全国一盘棋的战略高度来对待流动人口,认真清理并

取消针对农民进城就业的歧视性规定和不合理收费,简化进城务工的各种手续,完善特殊行业就业准入制度和职业资格证书制度。同时逐

步建立健全全面向城镇非农产业就业人口的住房、就业、失业、养老和医疗保障体系,改善流动人口的生活状况,促进农民工的转移和流

动。

加大劳动保障执法力度,保障农民工的合法权益不受侵犯。由于农民工绝大多数是非正规就业,由此导致的劳动雇佣关系大多不规

范,致使农民工的合法权益容易受到侵犯。解决这一问题,需要各级政府和相关部门加大劳动保险执法力度,切实保护农民工合法权益。

消除对流动人口子女的就学歧视,解除流动人口的后顾之忧。随着以家庭为单位的流动群体规模的不断加大,大量儿童随父母外出流

动,流动人口的子女教育问题已成为社会一大难题。妥善解决流动人口子女受教育问题,不仅仅是政府各相关职能部门的事情,也是全社

会的事情,一方面,我们要坚决落实流动人口子女教育

“以流入地政府管理为主”的政策,使城镇公立学校成为吸收流动儿童就学主渠道。另

一方面,要充分扶持社会力量办学,结合实际对有一定规模的民工子弟学校进行帮助和扶持,并对其加强管理和监督。此外,还要在城镇

学校、学生中广泛开展平等教育、关爱教育、和谐教育,逐步建立起城镇学校内平等、无差别、少歧视的教育环境,凡以包容的心态来看

待城乡孩子间客观存在的差异,消除流动人口子女进入城镇公立学校的心理门坎,提高其社会适应能力。

(作者单位:郑州市自来水总公司计生办干事)