09第四编 第八章 传奇与敦煌文学

- 格式:pptx

- 大小:806.58 KB

- 文档页数:18

王重民先生与敦煌遗书照片国家图书馆副研究馆员 李德范在国家图书馆的敦煌吐鲁番学资料中心,存有一万三千余张敦煌遗书照片(其中包括一部分内容相同的翻转片和放大片),共一千五百余种。

这些照片,从1934年起至今,已存在了近70年,在中国的敦煌学历史上,曾发挥过的重要作用,现在却很少有人问津和研究。

这些照片是王重民先生和向达先生,于1934至1939年,奉北平图书馆馆长袁同礼先生之命,赴巴黎法国国立图书馆、伦敦大不列颠图书馆等地,搜集、整理流落于海外的敦煌资料时所拍摄的。

这期间,向达先生在1936年秋赴伦敦博物馆捡阅敦煌遗书时,因受小翟理斯博士的刁难,看到的卷子,一共才五百卷左右,当时只将重要的照了相。

1938年,向达先生曾去法国国立图书馆,携回的是数百万字的手抄资料。

因而,这些照片的绝大部分,应是王重民先生拍摄的。

敦煌遗书在1900年被道士王圆箓暴露后,一拨又一拨的英国、法国、日本、美国人等,纷纷拥至敦煌,劫走了大部分有价值的敦煌卷子。

直至1909年8月22日,中国政府的学部才给兰州的制台拍了《饬查捡齐千佛洞书籍解部并造象古碑勿令外人购买电》的电报,要求把伯希和等捡剩的敦煌遗书送到北京。

在这过程中,不仅“捡齐”没有办到,却又在迁运中,遭到中国人自己的撕裂、私藏的摧残。

现在这批历尽磨难的敦煌遗书,全部收藏于国家图书馆,但绝大多数是佛经。

正如王重民先生说的“现在我们要想研究敦煌的古书,最重要的在巴黎,其次在伦敦”。

因此,在受袁同礼先生委派去英、法等国家进行考察时,王重民先生工作的重点之一就是致力于搜集、研究敦煌遗书等资料,为此付出全部的心血和精力。

王重民先生的夫人刘修业回忆当时王重民先生“终日埋头在敦煌卷子堆中,他还把伯希和劫去的卷子,选出较为重要的摄制显微胶卷”。

“去英国伦敦暂住,他又去伦敦博物馆借阅该馆藏的被斯坦因劫去的敦煌卷子”。

“到了巴黎,巴黎如画的风光和繁华的生活,都没有使他陶醉,最吸引的,还是被劫去的祖国瑰宝—敦煌遗书。

第十章民国与新中国初期的美术概述20 世纪上半叶是中国历史上大动荡大变革的时代,社会生活、意识形态以及思想文化、价值观念等,都在这短短的五六十年间发生了急剧的变化。

1919 年爆发的“五四”新文化运动,以它对西方近现代文艺思潮的开放性、对中国古代思想道德的激烈批判性,给中国的文化艺术以巨大影响。

从20 年代至30 年代前期,西方哲学、政治学、美学、文学、心理学、教育学、美术、音乐被广泛引人,中西文化的交融与冲突,也成为美术发展的强大动力。

抗日战争爆发以后,民族危亡激发了中国人民的民族自尊意识,人们开始重新认识民族文化,对西方文化的引入有所冷却,那些学习西方写实手法,适宜抗战宣传的写实美术和大众喜闻乐见的美术形式受到空前重视。

1949 年以后,由于西方国家对新中国的敌视,以及意识形态的原因,中国对西方文化采取了抵制和批判的态度。

在当时形势下,我国从外国引进的主要是俄苏的写实主义美术。

在50 一60 年代,为中国革命服务、向大众普及的美术得到了充分发展。

在20 世纪美术的发展中,观念与思潮的变迁起着重要的作用。

民初,维新派思想家康有为的美术主张颇具号召力和影响力。

他抨击元以来的写意画传统,推崇以宋代院画为代表的工笔画传统,提出了“合中西而为画学新纪元”的主张。

维新派的另一个思想家,康有为的学生梁启超,提出“真美合一”的美术主张,认为“美术的关键”是“观察自然”。

同康、梁美术思想相近的是陈独秀、鲁迅、吕徵等。

陈独秀说:“改良中国画,断不能不采用西洋画写实的精神。

”并猛烈抨击清代以王石谷为代表的摹古风气,号召进行“美术革命”。

鲁迅亲自倡导和扶植了新木刻运动,晚年为介绍外国美术和培育中国新美术,做出了不可低估的贡献。

20 年代末到30 年代初,一批到外国学习艺术的留学生陆续回国。

他们办学校、搞创作、著文立说,参与美术运动,他们的艺术实践造成很大影响。

其中的校校者如林风眠、徐悲鸿、丰子恺等。

在现代美术史上,新型美术教育占有极重要的地位。

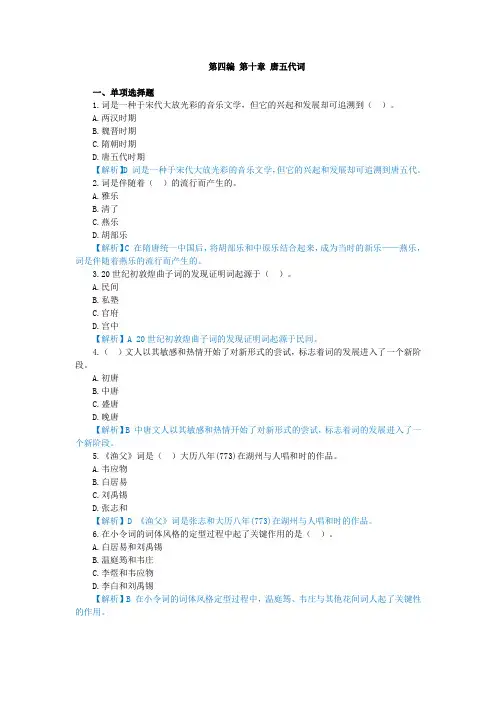

第四编第十章唐五代词一、单项选择题1.词是一种于宋代大放光彩的音乐文学,但它的兴起和发展却可追溯到()。

A.两汉时期B.魏晋时期C.隋朝时期D.唐五代时期【解析】D 词是一种于宋代大放光彩的音乐文学,但它的兴起和发展却可追溯到唐五代。

2.词是伴随着()的流行而产生的。

A.雅乐B.清了C.燕乐D.胡部乐【解析】C 在隋唐统一中国后,将胡部乐和中原乐结合起来,成为当时的新乐——燕乐,词是伴随着燕乐的流行而产生的。

3.20世纪初敦煌曲子词的发现证明词起源于()。

A.民间B.私塾C.官府D.宫中【解析】A 20世纪初敦煌曲子词的发现证明词起源于民间。

4.()文人以其敏感和热情开始了对新形式的尝试,标志着词的发展进入了一个新阶段。

A.初唐B.中唐C.盛唐D.晚唐【解析】B 中唐文人以其敏感和热情开始了对新形式的尝试,标志着词的发展进入了一个新阶段。

5.《渔父》词是()大历八年(773)在湖州与人唱和时的作品。

A.韦应物B.白居易C.刘禹锡D.张志和【解析】D 《渔父》词是张志和大历八年(773)在湖州与人唱和时的作品。

6.在小令词的词体风格的定型过程中起了关键作用的是()。

A.白居易和刘禹锡B.温庭筠和韦庄C.李煜和韦应物D.李白和刘禹锡【解析】B 在小令词的词体风格定型过程中,温庭筠、韦庄与其他花间词人起了关键性的作用。

7.词集《花间集》是由()编成的。

A.韦庄B.韦应物C.温庭筠D.赵崇祚【解析】D 后蜀赵崇祚于广政三年(940)编成《花间集》10卷,选录18位“诗客曲子词”凡500首。

8.()是最早的文人词总集,它集中代表了词在格律方面的规范化。

A.《花间集》B.《尊前集》C.《金奁集》D.《浣花词》【解析】A 《花间集》是最早的文人词总集,它集中代表了词在格律方面的规范化。

9.()被列于《花间集》首位,成为花间派的鼻祖。

A.刘禹锡B.韦应物C.温庭筠D.赵崇祚【解析】C 温庭筠被列于《花间集》首位,入选作品66首,他是第一个努力作词的人,长期出入秦楼楚馆,把词同南朝宫体与北里倡风结合起来,成为花间派的鼻祖。

佛教文化与敦煌变文张跃生提要佛典与变文之间关密切的关系,中国文学在体裁、题材、主题、情节模式、情思模式、叙事模式、叙事角度,以及审美观、人生观、价值观等方面均受其沽溉。

关键词佛书之流裔两大母题三世情节无常情思本土化作者张跃生,华中科技大学中文系副教授。

(武汉珞瑜路1037号)魏晋以来,翻译佛经甚多,遂于中国文学影响亦深。

佛经的体裁,最特别的就是在散文的叙述之后,往往缀以韵文之偈颂;或者在散文叙述之前,亦往往先以韵文为引。

遂造成一种文学新体:白话文与韵文交错而行。

唐五代之变文即是。

①敦煌石窟藏书中,与文学相关的,有唐人的诗,唐末五代的词,最多的则是散韵交错、有说有唱的变文。

这些变文,多数取材于佛经,也有一些取材于民间传说和历史故事。

本文着重析理与佛教有缘的变文,版本依据是杨家骆先生编的《敦煌变文》。

其《引言》认为,唐代寺院中盛行的说唱体作品,乃是俗讲的话本(佛经佛理的通俗化与文学化)。

变文云云,只是其话本的一种名称而已。

据日本僧人圆仁《入唐求法巡礼行记》的记载,九世纪上半期,长安有名的俗讲法师,为海岸、体虚、齐高、光影、文溆等僧人,文溆更被誉为京国第一人。

唐代讲唱变文一类话本的,不限于佛寺,民间也很流行,并为当时士民所喜爱。

犹如今天的流行影视。

据载,俗讲大师文溆登台时,“听者填咽寺舍”,“其声宛畅,感动里人”,上自帝王,下至庶民,无不倾倒。

佛教也因此渗入民间与皇室,成为中国文化的有机构成,并导致了中国文学的变革。

唐代俗讲为宋代说话人开辟了道路,俗讲文学本身——敦煌变文,也是宋人话本的先声,是宋以后白话小说的雏形,影响深远。

从中国小说史的角度看,敦煌变文的价值不在宋人话本之下,为中国小说史的研究提供了宝贵资料。

②杨家骆先生编的《敦煌变文》,先依历史故事与佛教故事分为两大类。

历史故事又依文体有说有唱、有说无唱和对话体,分为三编;佛教故事则依释迦牟尼的故事、佛经讲唱文和佛家故事,也分为三编。

因佛经讲唱文乃逐句讲解佛经,缺乏小说之特征,故本文着重析理释迦牟尼的故事和其他佛家故事,这些变文最为接近宋人话本,是宋以后白话小说之滥觞。

黄永武先生与敦煌学及其敦煌唐诗研究之成就黄永武先生与敦煌学及其敦煌唐诗研究之成就黄永武先生与敦煌学及其敦煌唐诗研究之成就内容摘要:黄永武先生是敦煌学界较为特殊的一位学者,既在文学创作上,以独树一格的优雅风貌而称著文坛;又在小学、经学、中国诗学等诸多学术研究上有所成就。

尤以中国诗学的研究成果最为卓著,学林共称。

他在敦煌学方面也是贡献良多,特别是在敦煌文献的编纂与敦煌唐诗的研究上,更是影响深远。

文章介绍其学术简历,藉以彰显其学术背景,论述其总体学术成果与特色;说明其对敦煌文献编纂工作的贡献,析论其在敦煌唐诗研究的重要成就,以及其他有关敦煌文献丛考的具体呈现;并附录黄永武先生敦煌学研究论著集目,以供学界完整之参考。

关键词:黄永武;敦煌宝藏;敦煌唐诗;中国诗学中图分类号:K825.6 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2016)03-00132-09Abstract: Mr. Huang Yongwu is an exceptional scholar in the circle of Dunhuang Studies who is not only famous in literary circles for his unique writing, but also for his achievements in the research of traditional Chinese literature, Confucian classics, and Chinese poetry; of which his achievements in Chinese poetry are the most remarkable. He has also contributed a great deal to Dunhuang Studies, particularly in the compilation of Dunhuang documents and research of Tang dynasty Dunhuang poetry. This paper briefly introduces Mr. Huang’s academic career andqualifications, discusses the achievements and characteristics of his work, expounds his contribution to the compilation of Dunhuang documents, analyzes his impressive achievements in the research of Tang dynasty Dunhuang poetry, and additionallyexplores the exact extent of his work with other relevant Dunhuang documents. At the end of this paper is a catalogue of Mr. Huang Yongwu’s research results for reference.Keywords: Huang Yongwu; Dunhuang treasures;Dunhuang poetry of the Tang dynasty; research of Chinese poetry(Translated by WANG Pingxian)一前言浙江虽与敦煌一在东南一在西北,远隔千山万水,遥遥相望,但在中国敦煌学发展史上却始终是居于重镇的地位。

敦煌吐鲁番文献所见蒙元时期的丝路文学*胡蓉摘要敦煌吐鲁番等地新出土文献,为研究蒙元时期丝绸之路上的文学发展提供依凭。

所出土回鹘文、蒙古文文献以韵文为主,多为佛教题材,主要创作于蒙元时期,展现了蒙元时期西北地区佛教文学的风貌;而裕固族民歌则是蒙元时期西北丝绸之路世俗文学的样貌,这些都是元代文学的重要组成部分,佛教文献中的诗体故事是元代敦煌地区讲唱文学的代表,诗体佛经是元代翻译文学的组成部分,敦煌吐鲁番文献还记录了智泉、巙巙等西域文人来往于敦煌和大都之间的行踪,他们是元代丝绸之路文化交流的使者。

关键词敦煌吐鲁番丝路文学蒙元时期引言蒙元时期,西北地区的丝路文学得到长足的发展,这同时也是元代文学的重要组成部分。

目前学界对蒙元时期西北丝绸之路上的文学文化交流的研究关注较少,究其原因,资料的匮乏是主要因素。

而敦煌吐鲁番出土文献为研究元代西北文学及其与中原的交流,注入新的活力,使得蒙元文学的研究从中原延伸到敦煌、乃至中亚,打破元代文学研究只有中原视角而无西域视角的研究现状。

同时,敦煌吐鲁番文献所涉元代文学的研究为敦煌学研究增补了新内容。

敦煌学虽早已为国际显学,但其研究重点却一直围绕于魏晋南北朝至北宋时期,西夏元明时期的研究甚显薄弱。

而与元代文学文化相关的新文献、文物却于敦煌、河西与黑水城一带多有发现,因而元代文学文化的研究对于进一步充实敦煌学研究,推动其纵深发展方面具有重要的价值与意义。

因此,将蒙元时期的文学研究和敦煌学联结起来,可以同时为敦煌学、蒙元文学和裕固学等多个领域开辟了新的研究视野。

国内外学界关于敦煌吐鲁番出土的回鹘文、蒙古文文献的研究成果丰富,颇有所得,举起要者有:耿世民、耿昇、杨富学、牛汝极、张铁山、王红梅等学者释读、翻译了回鹘文文献,阿不都热西提·亚库甫、热孜娅·努日、敖特根等对回鹘文、蒙古文文献进行了文本分析,德国的茨默、日本的高田时*[基金项目]:2021年度国家社会科学基金项目《元代畏兀儿文学及其与汉文化的交流》(项目编号:21XZW023)阶段性成果。

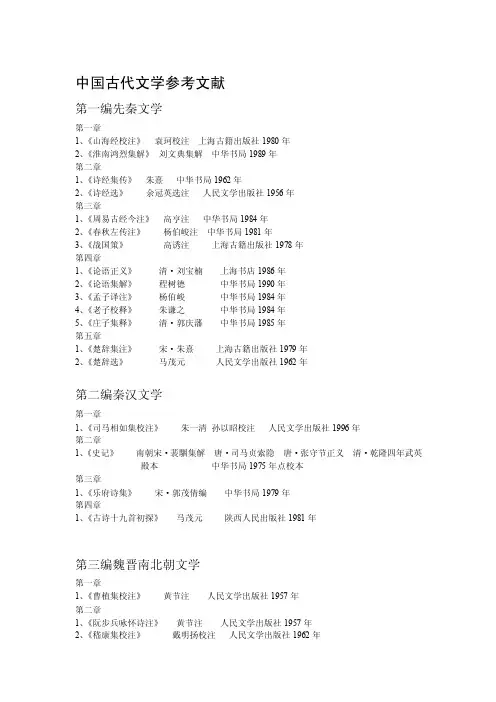

中国古代文学参考文献第一编先秦文学第一章1、《山海经校注》袁珂校注上海古籍出版社1980年2、《淮南鸿烈集解》刘文典集解中华书局1989年第二章1、《诗经集传》朱熹中华书局1962年2、《诗经选》余冠英选注人民文学出版社1956年第三章1、《周易古经今注》高亨注中华书局1984年2、《春秋左传注》杨伯峻注中华书局1981年3、《战国策》高诱注上海古籍出版社1978年第四章1、《论语正义》清·刘宝楠上海书店1986年2、《论语集解》程树德中华书局1990年3、《孟子译注》杨伯峻中华书局1984年4、《老子校释》朱谦之中华书局1984年5、《庄子集释》清·郭庆藩中华书局1985年第五章1、《楚辞集注》宋·朱熹上海古籍出版社1979年2、《楚辞选》马茂元人民文学出版社1962年第二编秦汉文学第一章1、《司马相如集校注》朱一清孙以昭校注人民文学出版社1996年第二章1、《史记》南朝宋·裴駰集解唐·司马贞索隐唐·张守节正义清·乾隆四年武英殿本中华书局1975年点校本第三章1、《乐府诗集》宋·郭茂倩编中华书局1979年第四章1、《古诗十九首初探》马茂元陕西人民出版社1981年第三编魏晋南北朝文学第一章1、《曹植集校注》黄节注人民文学出版社1957年第二章1、《阮步兵咏怀诗注》黄节注人民文学出版社1957年2、《嵇康集校注》戴明扬校注人民文学出版社1962年3、《陆机集》金涛声校点中华书局1982年第三章1、《陶渊明集》王瑶编注人民文学出版社1957年2、《陶渊明集》逯钦立校注中华书局1979年第四章1、《谢康乐府诗注》黄节注人民文学出版社1958年2、《鲍参军集注》钱仲联上海古籍出版社1980年3、《谢宣城集校注》曹融南上海古籍出版社1991年4、《玉台新咏笺注》穆克宏点校中华书局1985年第五章1、《庾子山集注》许逸民校点中华书局1980年2、《水经注》王国维校上海人民出版社1984年3、《洛阳伽蓝记校释》周祖谟校释中华书局1963年第六章1、《搜神记》汪绍楹校注中华书局1979年2、《世说新语笺疏》余嘉锡笺疏中华书局1983年第七章1、《文心雕龙注》范文澜注人民文学出版社1958年2、《文心雕龙校证》王利器校笺上海古籍出版社1980年3、《钟嵘诗品校释》吕德申北京大学出版社1986年4、《文选》南朝梁·萧统编中华书局1974年影印本第四编隋唐文学第一章1、《王子安集》唐·王勃《四部丛刊》本2、《卢照邻集》、《杨炯集》徐明霞点校中华书局1980年3、《骆临海集笺注》清·陈熙晋注上海古籍出版社1985年4、《陈子昂集》徐鹏点校中华书局1960年第二章1、《王右丞集笺注》清·赵殿成注上海古籍出版社1984年2、《高适集校注》孙钦善校注中华书局1984年3、《岑参集校注》陈铁民侯忠义校注上海古籍出版社1981年4、《王昌龄诗注》李云逸注上海古籍出版社1984年第三章1、《李太白全集》清·王琦辑注中华书局1979年2、《李白全集校注汇释集评》詹锳主编百花文艺出版社1996年第四章1、《杜诗详注》清·仇兆鳌注中华书局1979年2、《杜诗镜铨》清·杨伦注上海古籍出版社1980年3、《钱注杜诗》清·钱谦益注中华书局1959年4、《读杜心解》清·浦起龙中华书局1977年5、《杜臆》清·王嗣奭上海古籍出版社1983年1、《白居易集》顾学颉点校中华书局1979年2、《白居易集笺校》朱金城笺校上海古籍出版社1989年3、《元稹集》冀勤点校中华书局1982年第六章1、《韦苏州集》唐·韦应物《四部备要》本2、《刘随州文集》唐·刘长卿《畿辅丛书》本3、《韩昌黎诗系年集释》钱仲联集释上海古籍出版社1984年4、《孟东野诗集》华忱之校订人民文学出版社1984年5、《李贺诗歌集注》蒋凡等标点上海古籍出版社1977年6、《刘禹锡集》卞孝萱等点校中华书局1990年7、《柳宗元集》吴文治等校点中华书局1979年第七章1、《樊川诗集注》清·冯集梧注中华书局1962年2、《李商隐诗歌集解》刘学锴余恕诚集解中华书局1988年第八章1、《韩昌黎文集校注》马其昶注上海古籍出版社1986年2、《柳宗元集笺释》王国安笺释上海古籍出版社1993年第九章1、《唐宋传奇集》鲁迅辑北新书局1927年2、《唐宋传奇选》张友鹤选注人民文学出版社1964年3、《唐五代志怪传奇叙录》李剑国著南开大学出版社1993年4、《敦煌歌辞总编》任半塘编著上海古籍出版社1987年5、《敦煌变文校注》黄征、张涌泉校注中华书局1997年第十章1、《敦煌曲子辞集》五重民商务印书馆1950年2、《敦煌曲校录》任二北上海文艺联合出版社1955年3、《花间集校》李一氓校人民文学出版社1958年4、《南唐二主词》王仲闻校人民文学出版社1957年5、《全唐五代词》张璋、黄畬编上海古籍出版社1986年第五编宋代文学第一章1、《欧阳修全集》北京中国书店1986年影印本2、《王荆文公诗笺注》李壁笺注中华书局上海编辑所1958年排印本。

109俄藏①242敦煌写本《文选注》的避讳与年代徐明英熊红菊(淮北师范大学文学院,安徽淮北235000)摘要:诸家对于俄藏敦煌0242<文选注》写卷注者、抄写年代多有论列,其论皆据避讳以为说,但结论分歧甚大。

又此写本不避唐高宗李治讳,故诸家皆否认它产生于唐高宗李治时期。

但结合其它唐写本的讳例及唐代避讳制度与习惯来分析,这个写本符合唐高宗时特殊的避讳实情。

再结合写本内容来看,可论定这个写本必是产生于唐高宗时的李善注本,而前此诸家所断之年代皆不可从。

关键词:敦煌文选避讳年代李善中图分类号:G256.1文献标志码:A文章编号:1001—6252(2010)04—0109—06俄藏敦煌0242《文选注》写卷是研究唐代文选学的重要文献,它与其它相关文献一起辑于《敦煌吐鲁番本文选》(以下简作“敦煌本”)一书①。

它在此书中依原定编号作“L1452”,“0242”系新的通行编号。

俄藏敦煌0242《文选注》有文字避讳的情形,狩野直喜、傅刚、范志新、许云和、刘明等学者也都结合避讳进行了讨论。

∞诸家均将避讳作为时代断限之硬性依据,以此来确定写卷时代的界点,.再辅以其它依据,证成其说。

从理论上来说,这种方法是可行的。

但我们在俄藏敦煌0242《文选注》残卷避讳问题的讨论中看到了众多分歧。

傅刚、刘明两先生认为写卷讳字仅止于唐太宗,故写卷时代为太宗朝;狩野直喜、范志新先生认为写卷还讳中宗李显名,许云和先生认为写卷于肃宗李亨名亦讳,故三家所断写卷的时代则晚得多。

收稿日期:2010—09—20作者简介:徐明英(1973一),男,安徽明先人;熊红菊(1978一),女,湖北鄂州人。

二人皆从事魏晋南北朝文学研究。

均为淮北师范大学文学院讲师。

①饶宗颐编<敦煌吐鲁番本文选》,北京:中华书局,2005年。

②诸家所论见:狩野直喜‘唐钞本(文选》残篇跋),<支那学》第5卷第l号,1929年3月;傅刚《俄藏敦煌写本4'242号(文选注)发覆》,‘文学遗产》2000年第4期;范志新<俄藏敦煌写本dp242号(文选注)与李善五臣陆善经诸家注的关系——兼论写本的成书年代》,《敦煌研究》2003年第4期:许云和《俄藏敦煌写本啦42号文选注残卷考辨》,‘学术研究》2007年第11期;刘明<俄藏敦煌dp242号(文选注)写卷臆考》,‘文学遗产》2008年第2期。

中国古典小说研究推荐阅读书目一、通史类《中国小说史略》,《鲁迅全集》第九卷,人民文学出版社1981年版(共16卷,注释本)。

《中国古典小说史论》,《杨义文存》第六卷,人民出版社,1998年10月第1版。

《中国分体文学史》(小说卷),李修生主编,2001年7月第一版。

《中国小说学通论》,宁宗一主编,安徽教育出版社,1995年版。

《中国古代小说简史》,谈凤梁著,江苏教育出版社,1988年版。

《中国古代小说演变史》,齐裕焜著,敦煌文艺出版社,1990年版。

《中国小说史》,徐君慧著,广西教育出版社,1991年版。

《中国小说发展概论》,王恒展,山东教育出版社,1996年版。

二、断代史1、《明末清初小说叙录》,林辰著,春风文艺出版社,1988年版。

2、《汉魏六朝小说史》,侯忠义著,春风文艺出版社,1989年版。

3、《《唐代小说史话》,程毅中著,文化艺术出版社,1990年版。

4、《晚清小说研究》,方正耀著,华东师范大学出版社,1991年版。

5、《宋元小说研究》,程毅中著,江苏古籍出版社,1998年版。

6、《汉魏六朝小说史》,王枝忠著,浙江古籍出版社,1997年6月第1版。

7、《隋唐五代小说史》,侯忠义著,浙江古籍出版社,1997年6月第1版。

8、《宋元小说史》,萧相恺著,浙江古籍出版社,1997年6月第1版。

9、《明代小说史》,齐裕焜著,浙江古籍出版社,1997年6月第1版。

10、《清代小说史》张俊著,浙江古籍出版社,1997年6月第1版。

11、《晚清小说史》,欧阳健著,浙江古籍出版社,1997年6月第1版。

12、《晚清小说史》,阿英著,人民文学出版社,1980年版。

13、《二十世纪中国小说史》(第一卷),陈平原著,北京大学出版社,1989年版。

14、《中国近代小说演变史》,武润婷著,山东人民出版社,2000年版。

三、体裁史(文体史)1、《话本小说概论》,胡士莹著,中华书局,1980年5月版。

2、《宋元话本》,程毅中著,中华书局,1980年10月第2版。

(完整版)00538_中国古代文学史(一)_大纲复习资料完整版100538 中国古代文学史(一) 大纲复习资料完整版 第一编 先秦文学第一章 上古歌谣和神话传说 第一节 上古歌谣 第二节 神话传说 第二章 《诗经》第一节 《诗经》的来源,分类和流传 第二节 社会政治诗 第三节 情爱诗 第四节 史诗及其他第五节 《诗经》的文学成就 第三章 先秦散文 第一节历史散文 第二节诸子散文 第四章 屈原和楚辞 第一节楚辞的产生 第二节屈原及其创作 第三节 《离骚》 第四节 屈原的其他作品第五节 宋玉及其他楚辞作家第二编 秦汉文学 第一章 秦汉散文 第一节 李斯与秦代散文 第二节 贾谊与西汉初期散文 第三节 刘向与西汉中后期散文 第四节 东汉散文第二章司马迁与汉代史散文 第一节司马迁及其《史记》写作 第二节 《史记》人物传记的文学成就 第三节班固《汉书》及东汉其他历史散文 第三章汉代辞赋第一节 贾谊,枚乘与汉初辞赋 第二节司马相如 扬雄第三节西汉中后期其他辞赋作家及东汉辞赋的承变 第四章汉代诗歌 第一节乐府民歌 第二节五言诗的起源第三节 《古诗十九首》及其他第三编 魏晋南北朝文学 第一章 建安风骨 第一节曹操与曹丕 第二节曹植第三节 建安七子及蔡琰 第二章正始之音第一节时代思潮与正始诗歌 第二节 阮籍诗 第三节 嵇康诗第三章两晋诗坛 第一节太康诗风 第二节 左思与刘琨 第三节游仙诗与玄言诗 第四章杰出诗人陶渊明 第一节陶渊明的生平及思想 第二节陶渊明的诗歌 第三节陶渊明的散文和辞赋(完整版)00538_中国古代文学史(一)_大纲复习资料完整版第五章南北朝诗歌第一节南朝诗歌第二节北朝诗歌第三节南北朝乐府民歌第六章魏晋南北朝赋第一节建安赋作的繁荣第二节两晋赋坛的多样化倾向第三节精致化的南朝骈赋第四节北朝赋与庾信第七章魏晋南北朝散文第一节魏晋文章第二节南朝骈文第三节北朝散文第八章魏晋南北朝小说第一节魏晋南北朝小说创作的繁荣第二节志怪小说与《搜神记》第三节志人小说与《世说新语》第九章魏晋南北朝文学批评第一节魏《典论•论文》与《文赋》第二节刘勰《文心雕龙》第三节志人小说与《世说新语》第三节钟嵘《诗品》及其他第四编隋唐五代文学第一章隋代文学与初唐诗歌第一节隋代文学第二节贞观诗坛与“初唐四杰”第三节杜审言与沈,宋第四节陈子昂与张若虚等第二章盛唐诗歌第一节王维,孟浩然等山水诗人第二节王翰,王昌龄,崔颢等豪侠诗人第三节高适,岑参等边塞诗人第三章李白第一节李白的生平和思想性格第二节李白的乐府歌行第三节李白的绝句第五节李白诗歌的艺术成就及影响第四章杜甫第一节杜甫的生平和思想第二节杜诗的“诗史”性质及写实手法第三节杜诗的沉郁顿挫和律体成就第四节杜诗的集大成和对后世的影响第五章大历诗坛第一节韦应物与刘长卿第二节大历十才子第三节顾况,李益第六章中唐诗歌第一节白居易,元稹等人第二节韩愈,孟郊第三节李贺第四节刘禹锡,柳宗元第七章李商隐与晚唐诗歌第一节李商隐第二节杜牧,许浑第三节贾岛与姚合第四节皮日休,陆龟蒙,司空图等第八章唐代散文第一节唐代古文运动第二节韩,柳散文的杰出成就第三节晚唐的讽刺小品文第九章唐传奇与变文,俗讲第一节唐代传奇小说第二节敦煌变文与俗讲第十章唐五代词第一节早期的民间词与文人词第二节温庭筠,韦庄与花间词第三节冯延巳,李煜与南唐词(完整版)00538_中国古代文学史(一)_大纲复习资料完整版第一编先秦文学第一章上古歌谣和神话传说第一节上古歌谣识记:①《尚书·尧典》、《吕氏春秋·古乐》、《诗大序》中关于上古歌谣的论述。