人工湿地脱氮除磷机理及其研究进展_李志杰

- 格式:pdf

- 大小:295.85 KB

- 文档页数:5

人工湿地氮的去除机理引言随着全球湖泊富营养化程度的加剧, 入湖污染源的氮的去除成为日益紧迫的问题, 而湿地在湖泊富营养化的防治中有重要作用, 天然湿地再辅以合理的人工举措后可大大提高污染物去除效率和提高生态效应, 人工湿地的氮去除是一项重要功能, 对人工湿地中氮去除机理的总结可为湿地的设计、运行和研究提供良好的理论依据。

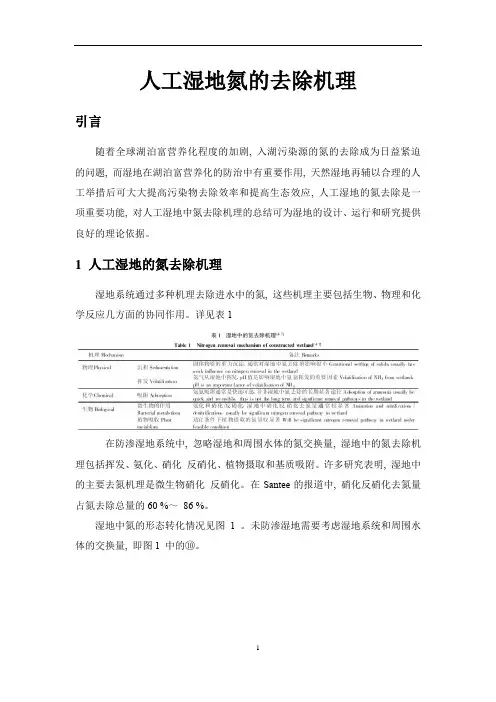

1 人工湿地的氮去除机理湿地系统通过多种机理去除进水中的氮, 这些机理主要包括生物、物理和化学反应几方面的协同作用。

详见表1在防渗湿地系统中, 忽略湿地和周围水体的氮交换量, 湿地中的氮去除机理包括挥发、氨化、硝化反硝化、植物摄取和基质吸附。

许多研究表明, 湿地中的主要去氮机理是微生物硝化反硝化。

在Santee的报道中, 硝化反硝化去氮量占氮去除总量的60 %~86 %。

湿地中氮的形态转化情况见图 1 。

未防渗湿地需要考虑湿地系统和周围水体的交换量, 即图1 中的⑩。

1.1 氨挥发氨挥发是物化过程, 水中的氨氮离解平衡方程为:淹没土壤和沉积物中的NH3挥发和pH 值密切相关:(1)pH =9.3 ,NH3 和NH+4的比例为1∶1 , 氨挥发显著;(2)pH=7.5 ~8.0 , 氨挥发不显著;(3)pH <7.5 , 氨挥发可忽略。

湿地中藻类、浮水植物和沉水植物的光合作用常导致pH 值升高。

水平潜流湿地系统中可以忽略氨挥发作用, 因为此系统中的pH 值一般不超过8.0。

氨挥发由水中的pH 值、NH+4浓度、温度、风速、太阳辐射、水生植物种类、状态和数量以及系统的pH 值日变化等多种因素来综合决定。

例如在有自由漂浮大型植物的系统中, 氨挥发是重要的氮去除途径。

1.2 氨化氨化(矿化)将有机氮转化为无机氮(尤其是NH4+ -N)。

有氧时利于氨化, 而厌氧时氨化速度降低。

湿地中氨化速度与温度、pH 值、系统的供氧能力、C N 比、系统中的营养物以及土壤的质地与结构有关。

温度升10 ℃, 氨化速度提高1 倍。

2013年第39卷第9期工业安全与环保Sept em ber2013I ndust r i al Saf e t y a nd Envi r onm e nt al Pr o t ect i on29强化低温域人工湿地脱氮除磷进展研究*童宁邓风(南京工业大学环境学院南京210009)摘要人工湿地作为一种污水处理系统受气温影响较大。

针对冬季氮磷去除率的不足,分析低温对人工湿地脱氮除磷的影响,初步讨论了强化低温域人工湿地脱氮除磷的措施,对今后的研究方向进行了展望。

关键词人工湿地低温脱氮除磷R es ea r ch of N i t r ogen and Phos phor us R em oval i n C onst r uc t e dW et l ands i n L ow Tem per at ur e A r easT O N G N i ng D E N G Fen g(C ol l ege of Envi ronm ent,N anj i ng U ni ver se,of Tt虻hnology肋,瓣210009)A bs t r a ct A s on e ki nd0f dudge t r eat m ent syst e m.const r uct e d w e t l and is l argdy af f e ct ed by t em pe r at ur e.r111i s pape r anal—ys es t he ef f ect s of l ow t e m per at ur e O n ni t r og en a nd phos phor us r em oval i n const ruc t ed w e t l ands,di sc us se s s om enl eaS嘲ofni t r ogen a nd phosphor us r em oval i n const ruc t ed w e t l a nds i n l ow t em pe rat ure a l e xi s and al so百v髑an out l ook t o t he f ut ur e r e-se ar c h di t x蜘on i n l ow t em pe rat ure a.r.eas.K e y W or ds cons t ruct ed w e t l ands l ow t e m pera t ure ni t r o gen and phosphor us r em ovalO引言人工湿地作为一种污水处理系统,投资省、运行费用低、处理效果好,但在处理效率上还受诸多因素的限制,尤其低温条件下处理效率会大幅降低,影响了其推广应用。

《人工湿地的氮去除机理》篇一一、引言随着社会经济的发展和人口的不断增长,水体富营养化问题日益突出,尤其是氮的污染成为全球关注的环境问题。

人工湿地作为一种低成本的污水处理技术,在去除水体中的氮等污染物方面表现出显著的效果。

本文将详细阐述人工湿地的氮去除机理。

二、人工湿地概述人工湿地是一种模拟自然湿地的生态系统,通过植物、基质和微生物的共同作用,实现对污水中氮、磷等污染物的去除。

其具有建设成本低、维护简单、生态效益显著等优点,被广泛应用于污水处理领域。

三、人工湿地的氮去除机理(一)物理吸附与截留人工湿地中的基质(如砂、石、土壤等)具有较大的表面积,能够通过物理吸附和截留作用,将污水中的氮素(如氨氮、有机氮等)吸附在基质表面。

同时,湿地中的植物根系也能拦截部分氮素,减少其进入水体的可能性。

(二)微生物作用1. 氨化作用:湿地中的微生物能够将有机氮分解为氨氮,为后续的氮去除过程提供基础。

2. 硝化作用:在好氧条件下,硝化细菌将氨氮氧化为亚硝酸盐氮和硝酸盐氮。

这一过程需要氧气参与,因此在人工湿地中通常设置好氧区和缺氧区的交替环境,以利于硝化细菌的生长和活动。

3. 反硝化作用:在缺氧条件下,反硝化细菌将硝酸盐氮还原为氮气,从而从污水中去除氮素。

这一过程需要在缺氧环境中进行,通常在湿地的底层或水流较慢的区域进行。

(三)植物吸收人工湿地中的植物(如芦苇、香蒲等)能够通过根系吸收水中的氮素,并将其转化为自身的组成部分。

这样,植物在生长过程中就能将吸收的氮素同化,进一步减少水中的氮含量。

此外,植物的凋落物也能为基质和微生物提供营养物质,促进生态系统的循环。

四、结论人工湿地的氮去除机理是一个综合的过程,涉及物理吸附与截留、微生物作用以及植物吸收等多个方面。

这些机理共同作用,使得人工湿地能够有效地去除水中的氮素,保护水环境。

然而,人工湿地的运行效果受多种因素影响,如基质类型、植物种类、气候条件等。

因此,在实际应用中,需要根据具体情况进行设计和优化,以实现最佳的氮去除效果。

人工湿地中水生植物对氮磷的吸收作用研究进展

人工湿地是一种通过人工手段模拟自然湿地生态系统的系统工程,通过湿地中水生植

物的作用来净化废水中的污染物,特别是氮和磷的含量。

水生植物对氮磷的吸收作用是人

工湿地净化废水的关键过程之一。

本文主要综述了近年来人工湿地中水生植物对氮磷的吸

收作用的研究进展。

在人工湿地中,水生植物通过根系吸收水中的营养物质,其中氮磷是关键的营养元素,对植物的生长和发育起到重要的作用。

水生植物吸收氮磷的机制主要是通过活性运输和被

动扩散两种方式。

活性运输是指植物根系中的离子泵主动将氮磷离子从根系中吸收,并转

运到植物的地上部分。

被动扩散是指氮磷溶解在水中,通过浸润入根系细胞内,并在根内

被植物吸收。

近年来对人工湿地中水生植物对氮磷的吸收作用进行了大量的研究。

研究表明,不同

种类的水生植物对氮磷的吸收能力存在差异。

一些水生植物,如黑三棱、香蒲、金鱼藻等,对氮磷的吸收能力较强,能够有效减少废水中的氮磷浓度。

而其他一些水生植物,如莲藕、菰草等,对氮磷的吸收能力较弱,对废水的净化效果不明显。

还有研究发现水生植物的生长状态对其对氮磷的吸收作用有一定影响。

一些研究发现

水生植物的叶片面积与根系质量比例与其对氮磷的吸收能力有较强的相关性,即生长较好

的水生植物对氮磷的吸收能力更强。

除了水生植物的特点,底泥也对氮磷的吸收作用有一定影响。

一些研究发现,底泥中

存在的有机质可以吸附氮磷,从而减少水生植物对氮磷的吸收能力。

在人工湿地的设计中,也需要考虑底泥的特性对水生植物对氮磷的吸收效果的影响。

人工湿地脱氮除磷原理谈到污水处理,很多人都认为工艺先进、价格髙的设备处理效果一泄就好一些。

其实我们亳不起眼的人工湿地英实也有很髙的去污能力,在一左的条件下BOD、COD的去除率高达80%以上。

虽然湿地存在一些缺点,但是瑕不掩瑜。

人工湿地建造和运行费用便宜、技术要求不髙、还有多项优点,可谓物美价廉。

比较适合广大农村、中小城镇及旅游景区污水处理领域,湿地系统的脱氮除磷效果。

今天专业的水环境治理这服务商力鼎环保将讲解湿地的脱氮除磷原理。

污水中含氮物质的表现形式主要为氨氮和有机氮,人工湿地对污水中各类含氮物质的去除途径包括以下三种形式:(1)污水中的氨氮可通过湿地植物以及湿地微生物同化作用,转化为生物机体的有机组成部分,最终通过对湿地植物左期收割的方式,实现对污水中氨氮的有效去除;(2)在污水的pH值较高(大于8.0)的情况下,污水中的氨氮可通过自由挥发的形式从污水中溢岀,但通过自由挥发减少的氨氮,只占人工湿地氨氮去除总量的一小部分;(3)人工湿地对污水中含氮有机物质的主要去除途径为湿地微生物的硝化以及反硝化作用,在好氧条件下,污水中的氨氮经过亚硝化细菌、硝化细菌的亚硝化以及硝化作用,先后转化为亚硝酸盐、硝酸盐,随后在缺氧以及有机碳存在的条件下,经过反硝化细菌的反硝化作用而被还原为氮气,从水中逸岀、释放到大气中,最终实现人工湿地对污水中氨氮的有效去除。

污水中含磷污染物质的表现形式主要由颗粒磷、溶解性有机磷以及无机磷酸盐等三类, 人工湿地对污水中含磷污染物质的去除可通过填料床的吸附、微生物以及湿地植物的同化吸收、有机物的吸附等多重作用得以去除:(1)污水中的部分无机磷可通过湿地植物的吸收、同化作用,转化成植物机体的组成成分 (如ATP、DNA以及RNA等),最终通过对湿地植物的左期收割使其得以去除,但是通过湿地植物吸收去除的磷污染物只占人工湿地去除总疑的一小部分;(2)污水中的含磷污染物的主要去除途径依赖于湿地上壤的物理化学吸附作用,含磷污染物的去除能力取决于湿地土壤的环境容量,通常情况下,湿地填料的物理吸附以及化学沉淀作用对污水中TP的去除能力可达90%以上;(3)微生物对污水中含磷污染物的去除过程主要包括微生物对含磷物质的同化作用以及对其的过戢积累两个过程,微生物对污水中含磷污染物的分解释放,能够有效促进有机磷酶的无机化,同时在含磷污染物的基质吸附沉淀、植物吸收同化过程中,也能够起到显著的促进作用。

《城市污水处理新型生物脱氮除磷技术研究进展》篇一一、引言随着城市化进程的加快,城市污水处理成为环境保护的重要一环。

生物脱氮除磷技术以其处理效果好、能耗低、经济实用等优点,逐渐成为城市污水处理的主要手段。

本文将围绕新型生物脱氮除磷技术的原理、发展、应用以及当前的研究进展展开阐述。

二、生物脱氮除磷技术概述生物脱氮除磷技术是利用微生物的代谢活动,通过生物反应过程去除污水中的氮、磷等营养物质。

该技术主要分为两个部分:生物脱氮和生物除磷。

生物脱氮主要通过硝化与反硝化过程实现,而生物除磷则依靠聚磷菌的过量摄磷过程。

三、新型生物脱氮除磷技术的研究进展(一)技术原理与特点新型生物脱氮除磷技术主要包括短程硝化反硝化、同时硝化反硝化、厌氧氨氧化以及组合式生物反应器等技术。

这些技术具有不同的特点和优势,例如短程硝化反硝化可以减少氧气消耗和污泥产量,同时提高脱氮效率。

(二)技术应用与发展近年来,随着科技的不断进步,新型生物脱氮除磷技术在应用和发展方面取得了显著成果。

通过优化反应条件、改进反应器设计以及强化微生物的活性,提高了污水处理的效果和效率。

同时,新型材料的运用也为该技术的发展提供了新的可能。

(三)与其他技术的结合应用新型生物脱氮除磷技术可以与其他技术相结合,如物理化学法、自然生物处理法等。

这种组合方式不仅可以提高处理效果,还可以降低能耗和成本。

例如,通过将生物技术与膜分离技术相结合,可以实现污水的深度处理和回收利用。

四、当前研究热点与挑战(一)研究热点当前,新型生物脱氮除磷技术的研究热点主要集中在高效微生物菌群的培育与优化、反应器设计的创新与改进以及智能化控制系统的研发等方面。

这些研究有助于提高技术的处理效果和效率,降低运行成本。

(二)挑战与问题尽管新型生物脱氮除磷技术取得了显著进展,但仍面临一些挑战和问题。

如微生物种群的复杂性、反应过程的控制与管理、技术在实际应用中的稳定性和可靠性等问题仍需进一步研究和解决。

此外,如何实现技术的普及推广和成本降低也是当前研究的重点。

《城市污水生物脱氮除磷技术的研究进展》篇一一、引言随着城市化进程的加快,城市污水问题日益突出,其中氮、磷等营养物质的排放对水环境的污染日益严重。

因此,寻找有效的污水处理技术,特别是生物脱氮除磷技术,成为当前环境科学研究的重要课题。

本文将就城市污水生物脱氮除磷技术的研究进展进行综述。

二、城市污水生物脱氮技术研究进展1. 传统生物脱氮技术传统生物脱氮技术主要通过硝化-反硝化过程实现。

硝化过程由亚硝化菌和硝化菌完成,将氨氮氧化为亚硝酸盐和硝酸盐;反硝化过程则是在缺氧条件下,由反硝化菌将硝酸盐还原为氮气。

近年来,研究者们通过优化反应条件、调控微生物群落等方式,提高了传统生物脱氮技术的效率。

2. 新型生物脱氮技术(1)短程硝化反硝化技术:通过控制反应条件,使硝化过程停留在亚硝化阶段,从而减少氧的消耗,提高反硝化速率。

(2)厌氧氨氧化技术:在厌氧条件下,利用厌氧氨氧化菌将氨氮直接氧化为氮气,具有较高的氮去除率。

三、城市污水生物除磷技术研究进展1. 传统生物除磷技术传统生物除磷技术主要通过聚磷菌在好氧条件下过量摄取磷酸盐,然后在缺氧或厌氧条件下释放磷酸盐实现除磷。

近年来,研究者们通过优化反应器设计、调控进水碳源等方式,提高了传统生物除磷技术的效果。

2. 新型生物除磷技术(1)化学-生物联合除磷技术:通过投加化学药剂与生物除磷相结合,提高除磷效果。

(2)新型聚磷菌培养技术:通过优化培养条件,培养具有高效除磷能力的新型聚磷菌。

四、城市污水生物脱氮除磷技术的发展趋势与挑战随着研究的深入,生物脱氮除磷技术不断发展,但仍面临一些挑战。

首先,如何进一步提高脱氮除磷效率,减少能耗和污泥产量;其次,如何优化反应器设计,适应不同水质条件;最后,如何调控微生物群落结构,提高微生物的适应性。

未来,城市污水生物脱氮除磷技术将朝着高效、低耗、智能化的方向发展。

五、结论城市污水生物脱氮除磷技术是当前环境科学研究的重要课题。

通过优化反应条件、调控微生物群落等方式,传统生物脱氮除磷技术的效率不断提高。

《植物吸收在人工湿地脱氮除磷中的贡献》篇一一、引言随着工业化和城市化的快速发展,水体富营养化问题日益严重,其中氮、磷等营养物质的过量排放是主要诱因之一。

人工湿地作为一种自然与工程相结合的水处理技术,在脱氮除磷方面发挥着重要作用。

而植物作为人工湿地的重要组成部分,其吸收作用在净化水质过程中具有不可忽视的贡献。

本文将就植物吸收在人工湿地脱氮除磷中的贡献进行详细探讨。

二、人工湿地及其脱氮除磷机制人工湿地是一种模拟自然湿地的水处理系统,主要通过物理、化学和生物过程的综合作用,去除水中的氮、磷等营养物质。

其中,脱氮除磷主要依赖于湿地的物理吸附、生物降解及植物吸收等作用。

三、植物吸收在脱氮除磷中的作用1. 氮的吸收植物通过根部吸收氮素,主要包括铵态氮和硝态氮。

在人工湿地中,植物通过根系吸收氮素,并将其转化为有机物,从而减少水中的氮含量。

此外,植物的茎叶也能通过气孔吸收大气中的氮。

这些被吸收的氮素最终被植物利用于生长和代谢,从而实现了对水体中氮的去除。

2. 磷的吸收植物对磷的吸收主要通过根部进行。

在人工湿地中,磷与土壤颗粒结合,形成难溶性的磷酸盐,被植物根部吸附并转运至植物体内。

植物通过光合作用等生理过程利用这些磷元素,进而降低水中的磷含量。

四、植物种类对脱氮除磷效果的影响不同种类的植物在人工湿地中的脱氮除磷效果存在差异。

一些植物具有较高的氮、磷吸收能力,如风车草、菖蒲等,这些植物在人工湿地中具有较好的脱氮除磷效果。

而一些植物则具有较高的生物量积累能力,能够为微生物提供更多的附着空间,从而促进生物脱氮除磷的过程。

因此,在选择人工湿地植物时,应根据实际情况综合考虑植物的氮、磷吸收能力和生物量积累能力。

五、结论综上所述,植物吸收在人工湿地脱氮除磷中发挥着重要作用。

通过根部吸收和转运,植物将水中的氮、磷元素转化为自身生长所需的营养物质,从而降低水中的氮、磷含量。

此外,不同种类的植物在脱氮除磷过程中具有不同的作用效果,因此在选择人工湿地植物时需综合考虑其吸收能力和生长特性。

人工湿地净化机理人工湿地是植物(水生植物或沼生植物等)、微生物 (细菌和真菌等)和填料基质(碎石、基质(碎石、陶粒等)三个相互依存要素的有机组合系统。

依附在填料基质中生存的微生物在有机污染物的去除中起到主导作用,湿地植物的根茎将氧气带人周围的填料基质中,但远离根部的环境仍处于厌氧状态,这就形成了一个环境的变化区,从而提高了人工湿地去除复杂污染物和难处理污染物(重金属等)的能力。

大部分有机污染物和含氮化合的去除是靠机制中的微生物,但某些污染物如重金属、硫磷等可通过填料基质、植物吸收作用降低浓度。

一、人工湿地去除有机污染物机理人工湿地的最为显著特点就是对有机污染物去除能力较强。

污水中的可溶性有机污染物通过水生植物根系处的生物膜的吸附、吸收代谢降解过程而被分解除去;而污水中的不溶性有机物经过湿地填料基质的过滤、沉淀,可以被迅速截留下来,从而被微生物吸收利用。

污水中大部分有机污染物最终是被异养微生物转化为微生物有机体及释放到环境中的CO2和H2O,这些新生的微生物有机体通过填料基质定期更新最终从系统除去。

微生物降解有机过程又可以分为好氧降解和厌氧降解部分。

好氧异养微生物通过好氧降解将有机污染降解为二氧化碳;兼性厌微生物和专性厌氧微生物将有机污染分解为氢、脂肪酸类有机物、醇类、二氧化碳和水;其他专用细菌(如硫酸盐还原菌和产甲烷菌等)通过厌氧降解将有机污染物分为甲烷、二氧化碳、硫氢。

同时有研究指出植物的存在利于加速微生对机污染物的矿质化和腐殖化过程。

二、人工湿地去除含氮污染物机理人工湿地对污水中的含氮污染物的去除主要依靠填料基质中的微生物(硝化细菌与反硝化细菌等)的氨化、硝化和反硝化作用来实现的。

氮在湿地系统中循环变化包括了7种化合价态(-3、0、+1、+2、+3、+4、+5价),并且在多种有机形式与无机形式之间转换。

市政污水中的氮主要以氨氮和有机氮两种形式存在。

大部分有机氮都可以被微生物降解成为氨氮,因此研究中对于无机氮的去除更为关注。

垂直流人工湿地对污水中氮磷及有机物的去除和机理的开题报告一、研究背景及意义水是生命之源,是人类生产和生活中不可或缺的重要资源。

但是,随着城市化进程的加快和经济发展的不断提高,人类对水资源的需求量也在不断增加。

同时,城市化和工业化也加速了水体的污染,使水资源的质量受到了严重影响。

其中,废水中的氮、磷和有机物是主要的水污染物之一,对水体环境和生态系统的破坏尤为严重。

针对废水中的氮、磷和有机物的污染,目前常用的处理方法包括生物膜法、生物接触氧化法、厌氧反应器法等方法,但是这些方法存在着处理效率不高、耗能高、操作复杂、运行成本高等问题。

与其它处理技术相比,垂直流人工湿地具有处理效果好、占地面积小、投资成本低、运行稳定等优点,被广泛应用于废水的处理领域。

因此,对垂直流人工湿地处理污水中氮、磷和有机物的机理进行深入研究和探讨,对于提高废水处理效率和减少运行成本,具有重要的理论和实践意义。

二、研究内容和目的本研究旨在探究垂直流人工湿地对污水中氮、磷和有机物的去除机理,以及其对污水质量提升的作用。

具体内容包括:1. 对垂直流人工湿地的基本原理和工作原理进行介绍,阐明其工作机制和处理原理。

2. 对垂直流人工湿地的处理效果进行研究,分析其对污水中氮、磷和有机物的去除效率和处理时间的关系。

3. 对垂直流人工湿地的微生物群落进行分析,探讨厌氧和好氧微生物的生长和代谢规律。

4. 探究垂直流人工湿地在不同环境因素下的去除效果和机理,深入探讨其对氮磷和有机物去除的影响因素和机理。

5. 对于垂直流人工湿地与其他污水处理设施相比较,进行性能比较和经济成本分析,探讨不同工艺优缺点以及适用范围。

通过以上研究,旨在深入探讨垂直流人工湿地处理污水中氮、磷和有机物的机理,为增强废水处理效率提供科学依据,同时期望推进污水处理技术的改进和进步。

《植物吸收在人工湿地脱氮除磷中的贡献》篇一

一、引言

随着工业化和城市化的快速发展,水体富营养化问题日益严重,其中氮、磷等营养物质的过量排放是主要原因之一。

人工湿地作为一种自然的生态工程,具有低成本、高效率、低能耗等优点,在污水处理领域得到广泛应用。

而植物作为人工湿地的重要组成部分,其吸收作用在脱氮除磷过程中起着重要作用。

本文旨在探讨植物吸收在人工湿地脱氮除磷中的贡献。

二、人工湿地的原理及组成

人工湿地是一种模拟自然湿地的生态系统,主要由基质、植物和微生物三部分组成。

其中,植物作为生态系统的生产者,通过光合作用为整个系统提供能量,同时其根系为微生物提供附着和繁殖的场所。

基质则起到过滤和储存水分的作用,微生物则通过生物化学反应将污染物转化为无害物质。

三、植物吸收在脱氮过程中的作用

植物吸收是人工湿地脱氮的重要途径之一。

植物通过根系吸收水中的氮素,将其转化为自身的营养物质,从而降低水中的氮含量。

此外,植物的根系还能为微生物提供附着和繁殖的场所,促进氮的生物转化和固定。

研究表明,植物吸收对人工湿地脱氮的贡献率可达30%。

人工湿地系统微生物去除污染物的探究进展近年来,人工湿地系统作为一种有效的生态修复技术,被广泛应用于各类水体的污染治理。

人工湿地中的微生物以其奇特的代谢特性和生态功能,扮演着重要的角色,在去除水体中各种有机和无机污染物上发挥着重要作用。

本文将针对人工湿地系统中微生物去除污染物的探究进展进行综述。

一、人工湿地系统简介人工湿地系统是通过模拟自然湿地的生态系统功能,在工业、农业和城市排放的废水中去除污染物的一种生态修复技术。

人工湿地系统依据其处理方式可分为水平流人工湿地和垂直流人工湿地两种。

水平流人工湿地主要利用湿地植物的吸附和氧化还原作用去除污染物,而垂直流人工湿地则通过人工介质和生物膜的作用使污染物发生生物降解。

二、微生物在人工湿地中的功能1. 溶解有机物的降解人工湿地系统中的微生物主要通过分解和降解废水中的溶解有机物,将其转化为无害物质。

微生物通过产生的酶类分解有机物,从而转化为可被微生物代谢的化合物,从而降解。

2. 氨氮的转化人工湿地系统中存在丰富的硝化菌和反硝化菌,可以将废水中的氨氮转化为硝酸盐和氮气,实现氨氮的高效去除。

硝化菌将氨氮氧化为亚硝酸盐和硝酸盐,而反硝化菌则将硝酸盐还原为氮气。

3. 重金属的吸附和解毒人工湿地系统中的微生物可以通过附着在根际土壤和植物根系上,吸附和解毒水体中的重金属离子,从而缩减其对水质的污染。

微生物通过产生胞外多聚物和胞内沉淀,形成难生物可溶性的复合物,吸附和还原水体中的重金属离子。

4. 微生物群落的竞争与协同作用人工湿地系统中存在多种微生物群落,它们之间会进行竞争和协同作用,进一步增进污染物的降解。

不同的微生物在不同的环境条件下具有不同的代谢功能,通过互相竞争和协同作用,形成废水处理的整体效应。

三、人工湿地系统微生物去除污染物的影响因素1. 温度温度对人工湿地系统中微生物的生理代谢和生长有着重要影响。

较高的温度能加速微生物的代谢过程和降解效率,但过高的温度可能会导致微生物活性的降低,从而影响污染物的去除效果。

人工湿地中水生植物对氮磷的吸收作用研究进展人工湿地是一种模拟自然湿地生态系统的人工构筑物,通过水流、植物和微生物的协作作用,以去除废水中的有机物、氮磷等污染物质,达到水质净化的目的。

而水生植物在人工湿地中具有极为重要的作用,其对氮磷的吸收作用是人工湿地水质净化的关键环节之一。

本文将从水生植物对氮磷的吸收途径、调控机制以及相关研究进展等方面进行综述。

一、水生植物对氮磷的吸收途径水生植物对氮磷的吸收途径主要包括根系吸收、叶片吸收以及水体表面的附着。

根系是水生植物吸收氮磷的主要方式,植物根系通过根毛等细小结构吸附底泥中的氮磷,同时通过渗透作用和扩散作用从水体中吸收氮磷。

叶片吸收则是指水生植物叶片表面直接吸收水体中的氮磷,并通过根系输送到全株各部位。

水生植物表面有丰富的附着微生物,这些微生物会吸收水体中的氮磷,并释放出可供植物吸收利用的物质。

二、水生植物对氮磷的调控机制1. 根系分泌物调控机制:水生植物根系分泌物中的有机酸、次生代谢产物等物质可以增加底泥中的氮磷溶解度,并降低氮磷在底泥中的吸附作用,从而促进水生植物对氮磷的吸收。

根系分泌物中的鞘内酯类物质还可以与底泥中的氮磷形成络合物,提高植物对氮磷的利用效率。

2. 植物根际微生物调控机制:水生植物的根际微生物与植物共生,通过根际微生物的作用,可以将底泥中的有机氮矿化为无机氮,增加水体中的氮素含量。

根际微生物还具有固氮作用,可以将大气中的氮转化为可供植物吸收的氨态氮。

植物根际微生物还可以分解降解底泥中的有机磷,使其转化为矿质磷,提高底泥中磷的有效性。

3. 植物根系结构调控机制:水生植物的根系结构特殊,具有较大的表面积和较高的比表面积,这使得植物根系能够更好地吸附和吸收氮磷。

水生植物的根系还具有较高的细根比例,这可以增加根系与底泥的接触面积,提高氮磷的吸收效率。

三、水生植物对氮磷的研究进展1. 水生植物对氮磷的吸收途径研究:目前的研究表明,水生植物对氮磷的吸收主要通过根系吸收为主,但是叶片吸收和水体表面的附着也起到了一定的作用。

人工湿地中水生植物对氮磷的吸收作用研究进展水生植物对氮磷的吸收作用是人工湿地处理水质的关键环节之一。

研究水生植物对氮磷的吸收作用,对于提高人工湿地的净化效果具有重要意义。

本文将综述近年来水生植物对氮磷的吸收作用的研究进展,并分析存在问题与展望。

目前,水生植物吸收氮磷的机制主要有以下几种:植物根系吸收、菌根共生、微生物固氮、菌根和蓝藻的共生等。

植物根系吸收是主要的吸收途径,水生植物通过根系吸收水中的氮磷溶解态和颗粒态,将其转化为植物体内的有机物。

水生植物的根系表面还可以吸附氮磷,从而减少水体中溶解态的氮磷浓度。

菌根共生是另一种重要的吸收途径,水生植物的根系与菌根形成共生关系,通过菌丝吸收土壤中的养分,包括氮磷等无机盐,再转运给植物。

研究表明,水生植物对氮磷的吸收能力与植物的种类、生长状态和水质的特征有关。

一般来说,水生植物对氮磷的吸收能力随着植物的生长而增加,植物的根系发达、根系分泌物质丰富的植物对氮磷的吸收能力更强。

水质中氮磷的浓度和形态也会影响水生植物的吸收能力。

低浓度的氮磷对水生植物的吸收作用有促进作用,而高浓度的氮磷则会抑制植物的生长和吸收作用。

不同形态的氮磷对水生植物的吸收作用也有差异,无机态的氮磷比有机态的氮磷更容易被水生植物吸收。

近年来,研究水生植物对氮磷的吸收作用的方法主要有植物盆栽试验、模拟自然演替过程、野外监测等。

盆栽试验通过控制水质条件和植物种类,研究水生植物对氮磷的吸收能力和效果。

模拟自然演替过程通过研究湿地生态系统的演替过程,探讨不同阶段的水生植物对氮磷的吸收作用。

野外监测则是通过长期观测人工湿地的水质改善效果,评价水生植物对氮磷的吸收作用。

通过对近年来研究水生植物对氮磷的吸收作用的文献进行综述,发现目前仍存在一些问题。

对水生植物对氮磷的吸收机制研究相对缺乏,特别是对于菌根共生和微生物固氮等机制的研究较少。

研究方法方面比较单一,主要集中在盆栽试验和野外监测,还缺乏对于湿地自然演替过程的研究。

人工湿地磷的去除机理引言人类生产和生活所产生的磷负荷导致了全中国范围湖泊的富营养化,控制此磷负荷的廉价而有效的具有非常广阔的应用前景技术是人工湿地技术。

人工湿地中的磷的存在形态主要有有机磷(生物态和非生物态的)、磷酸、可溶性磷酸盐和不溶性磷酸盐。

文章总结了人工湿地中的磷去除机理,在防渗人工湿地系统中,主要的磷去除机理包括化学作用(如沉淀作用和吸附作用);生物作用(如植物吸收作用和微生物吸收与积累作用)和物理作用(如沉积作用)。

在未防渗的人工湿地系统中,湿地系统和周围水体(如地下水)的交换量对湿地的磷去除有重要的影响。

通常情况下,物理作用和化学作用是人工湿地中最主要的磷去除途径。

人工湿地中微生物对磷的去除作用的大小和其所处环境中的氧状态密切相关,植物吸收对磷的去除作用的大小和收割频率与时期、进水负荷、植物物种和气候条件等有关。

1 人工湿地的磷去除机理湿地系统去除来水中磷的机理主要为物理、化学和生物作用,详见表1磷在污水中常以磷酸盐(PO43-、HPO43-、H2PO4-)、聚磷酸盐和有机磷存在。

磷是植物生长所必需的元素,污水中的无机磷被植物的吸收和同化而合成ATP等,通过收割而被带出系统。

生物氧化将绝大多数磷转化为磷酸盐。

生物同化无机磷或微生物分解有机磷时,磷的价态不变。

低氧化态磷热力学不稳定(即使在高还原性的湿地土壤中也易被氧化为PO43-),土壤磷以+5 价(氧化态)为主。

土壤中膦化氢(气态磷)极少。

湿地土柱(soil column)中的磷几乎都是结合态磷(bound P)、无机磷和有机磷。

2 沉积湿地的磷沉积作用是指进水中的可溶性磷酸盐通过物理作用导致磷存储于湿地内部的过程。

诸多研究表明沉积物/泥煤层是湿地中磷的主要的长期汇,与陆地生态系统相比,湿地并非磷的长期有效汇。

沉积物-枯枝落叶是天然湿地的主要(95%以上)储磷场所[5]。

湿地系统通常具有较好的静止沉积条件,在湿地表层具有较松散的枯枝落叶层和沉积物层(湿地拦截的悬浮物、腐熟的植物残体)。