我国人口迁移趋势及空间格局演变

- 格式:pdf

- 大小:730.23 KB

- 文档页数:11

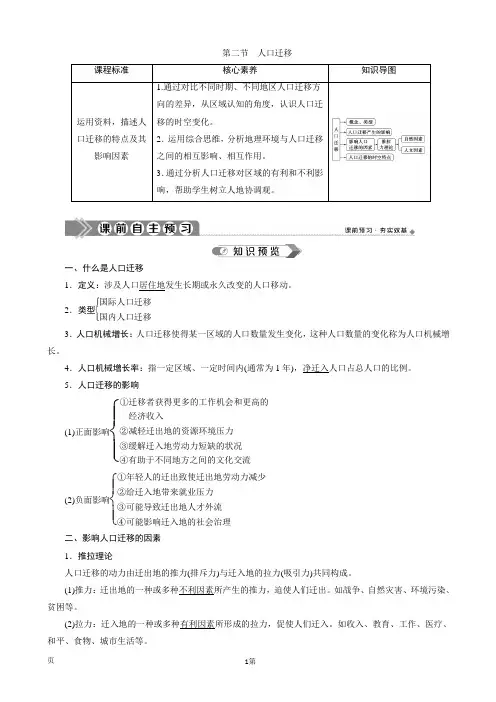

第二节 人口迁移课程标准核心素养知识导图运用资料,描述人口迁移的特点及其影响因素1.通过对比不同时期、不同地区人口迁移方向的差异,从区域认知的角度,认识人口迁移的时空变化。

2.运用综合思维,分析地理环境与人口迁移之间的相互影响、相互作用。

3.通过分析人口迁移对区域的有利和不利影响,帮助学生树立人地协调观。

一、什么是人口迁移1.定义:涉及人口居住地发生长期或永久改变的人口移动。

2.类型⎩⎪⎨⎪⎧国际人口迁移国内人口迁移3.人口机械增长:人口迁移使得某一区域的人口数量发生变化,这种人口数量的变化称为人口机械增长。

4.人口机械增长率:指一定区域、一定时间内(通常为1年),净迁入人口占总人口的比例。

5.人口迁移的影响(1)正面影响⎩⎪⎨⎪⎧①迁移者获得更多的工作机会和更高的经济收入②减轻迁出地的资源环境压力③缓解迁入地劳动力短缺的状况④有助于不同地方之间的文化交流(2)负面影响⎩⎪⎨⎪⎧①年轻人的迁出致使迁出地劳动力减少②给迁入地带来就业压力③可能导致迁出地人才外流④可能影响迁入地的社会治理二、影响人口迁移的因素 1.推拉理论人口迁移的动力由迁出地的推力(排斥力)与迁入地的拉力(吸引力)共同构成。

(1)推力:迁出地的一种或多种不利因素所产生的推力,迫使人们迁出。

如战争、自然灾害、环境污染、贫困等。

(2)拉力:迁入地的一种或多种有利因素所形成的拉力,促使人们迁入。

如收入、教育、工作、医疗、和平、食物、城市生活等。

2.影响人口迁移的因素 (1)自然因素①自然环境优美、气候宜人和资源丰富的地区是人们向往的定居地,对人口迁移产生巨大的拉力。

②环境问题、自然灾害等对人口迁移产生巨大的推力。

(2)人文因素①经济因素:往往对人口迁移起着主导作用。

②政治、军事、文化等多种人文因素也会影响人口的迁移。

三、人口迁移的时空特点 1.国际人口迁移(1)19世纪以前的国际人口迁移①总特点:以集团性、大规模的移民为主。

②原因:地理大发现与新航线的开辟,欧洲殖民主义扩张。

我国人口迁移的特点及对经济发展的影响米咏梅【摘要】摘要:人口迁移是一个地区的户籍人口转移到另外一个地区工作,逐渐成为另一个地区的常住人口。

我国人口迁移具有逐年增加,较高学历、落后地区迁入发达地区等特点。

人口迁移能够促进我国地区间经济逐步趋于平衡。

建议经济落后地区通过吸引迁出人口回迁和留住常住人口的政策措施,放大人口迁移的积极作用,逐步解决区域间发展不均衡问题。

【期刊名称】北方经贸【年(卷),期】2017(000)005【总页数】2【关键词】人口迁移;特点;影响分析;政策建议新中国成立以来的大量人口迁移始于改革开放以后。

1984年起户籍管制逐步松动,人口跨省市流动日益增加,尤其大批农民涌向北上广以及沿海经济发达地区进行务工。

农民工的工资报酬处于最低水平,凭借这些丰裕且廉价的劳动力,沿海地区的产业经济得到了快速的发展。

同期,沿海与内陆落后地区的经济差距日益加大,中国“东高西低”的非均衡区域格局逐渐形成。

人口迁移是促进了地区经济发展的收敛,还是加大了地区发展水平的差距?不同的回答,将产生迥然相异的政策涵义。

一、人口迁移的特点(一)改革开放以来逐年增加改革开放后,我国人口迁移的规模在持续增长,尤其是20世纪90年代以后增长速度明显加快,从1982年的657万人增长到2010年的2.2亿人。

根据国家统计局发布的《2012年国民经济和社会发展统计公报》,2012年全国流动人口约为2.36亿人,比上年末增加669万人。

占全国总人口的近五分之一,创历史新高。

(二)农村人口移向城市2010年全国迁移人口中约有1.5亿人来自农村,占全国人口迁移总数的68%,跨省流动人口中则有近82%来自农村。

从农村流动到城市的人口以年轻劳动力为主,老人和孩子继续留在农村,产生了大量的留守儿童。

(三)从中西部移向东部中国人口流动的主要趋势一直是从中西部向东部和东南沿海一带流动,珠三角和长三角是吸纳人口迁移的主要地区。

20世纪80年代和90年代前期,珠三角地区吸引了全国大量劳动力流入,广东省的流入人口规模至今仍在全国居首位。

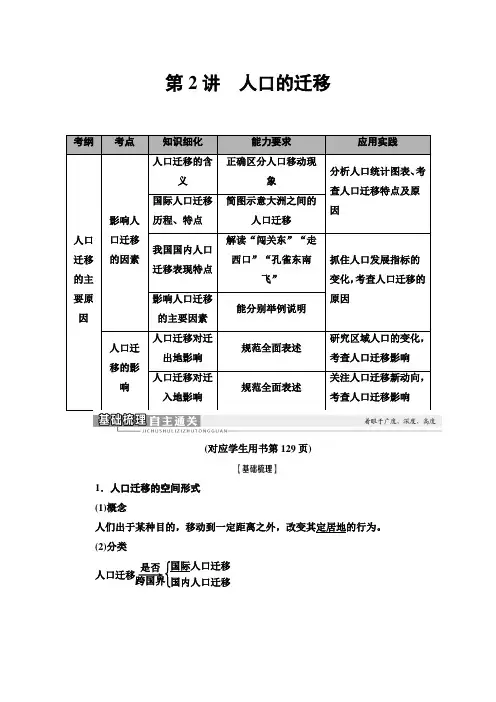

第2讲人口的迁移考纲考点知识细化能力要求应用实践人口迁移的主要原因影响人口迁移的因素人口迁移的含义正确区分人口移动现象分析人口统计图表、考查人口迁移特点及原因国际人口迁移历程、特点简图示意大洲之间的人口迁移我国国内人口迁移表现特点解读“闯关东”“走西口”“孔雀东南飞”抓住人口发展指标的变化,考查人口迁移的原因影响人口迁移的主要因素能分别举例说明人口迁移的影响人口迁移对迁出地影响规范全面表述研究区域人口的变化,考查人口迁移影响人口迁移对迁入地影响规范全面表述关注人口迁移新动向,考查人口迁移影响(对应学生用书第129页)1.人口迁移的空间形式(1)概念人们出于某种目的,移动到一定距离之外,改变其定居地的行为。

(2)分类人口迁移――→是否跨国界⎩⎨⎧国际人口迁移国内人口迁移(3)国际人 口迁移 ⎩⎪⎨⎪⎧新大陆发现前:集中在旧大陆新大陆发现后:出现跨洲迁移第二次世界大战以后:劳务输出成为主要形式;国际难民数量增加,持续时间长;发展中国家优秀人才移民;人口迁移流向发生一些变化(4)国内人口迁移①我国不同时期的人口迁移a .历史上:发生过大规模的由黄河流域向长江流域、珠江流域的人口迁移。

b .清代至中华人民共和国成立前中华人民共和国成立后:改革开放前,人口自由迁移较少;改革开放后,人口流动频繁,迁移规模加大,流向以从欠发达地区到发达地区为主。

②重要形式:城乡间人口迁移。

2.影响人口迁移的主要因素[特别提醒] 我国的“民工流”的新变化镇化进程加快导致民工流动方向的改变。

一、综合思维——正误判断1.高中毕业去外地上大学属于人口迁移。

(√)2.“闯关东”“走西口”“下南洋”是我国历史上的国内人口迁移。

(×) 3.南美洲始终是主要的人口迁入地区。

(×)4.发展中国家的人口外流也会影响其经济发展。

(√)二、地理实践力——读图填空读20世纪80年代以来我国务工经商流动人口示意图,回答下列问题。

1.图中人口迁入量比较多的省级行政区是广东、上海和北京等,人口迁出量比较多的省级行政区是广西、四川等。

⼈⽂地理作业-北京市建国以来⼈⼝变化(数量、空间)情况北京市建国以来⼈⼝变化情况2012.11摘要:本⽂根据北京统计信息⽹的《北京60年》和《北京统计年鉴》(2010、2011)提供的数据资料,采⽤描述法研究了北京市建国以来⼈⼝变化情况,发现北京市⼈⼝在数量上基本处于增长状态,⾃然增长率在不同时期的波动较⼤,依据⼈⼝总量和⾃然增长率变化情况,可分为五个阶段。

⼈⼝再⽣产类型由建国初期的“⾼低⾼”型逐步⾛向“三低”型稳定增长。

北京市⼈⼝城市化经历了三个阶段,由建国初期的低⽔平到现在城镇化发展进⼊了全⾯发达阶段。

⼈⼝密度始终处于增长状态。

城市中⼼区的⼈⼝向外围区迁移,⼈⼝增加主要集中在外围区和近郊区为主, 少部分发⽣在远郊区。

关键词:常住⼈⼝⼈⼝再⽣产类型⼈⼝城市化⼈⼝空间分布变化情况正⽂:⼈⼝与⾃然资源、⽣态环境、社会经济、科技⽂化具有密切的关系,在⼈——地巨系统的运⾏中,⼈⼝是⼀个关键⽽且敏感的要素,它既是⼈类活动的动⼒基础,⼜是地域综合体的形成核⼼,其变动对系统的结构与功能发挥着最深刻、最活跃的作⽤。

研究北京市建国以来的⼈⼝变化,探讨北京市⼈⼝的数量和空间变化的趋势和特点,对于探索北京市⼈⼝演变规律,研究⼈⼝与资源环境、社会经济发展的相互关系,确⽴未来⼈⼝发展对策具有重要的指导意义。

1、北京市建国以来⼈⼝数量的变化情况1.1北京市建国以来常住⼈⼝数量的变化特点及原因分析根据北京统计信息⽹的《北京60年》和《北京统计年鉴》(2010、2011)提供的数据资料,对北京市1949年⾄2011年的常住⼈⼝数量的变化进⾏分析,绘制常住⼈⼝总量折线图,见图⼀,常住⼈⼝⾃然增长率变化图,见图⼆。

从图中发现,北京市常住⼈⼝总量⾃建国⾄今基本处于增长状态,但是也出现过负增长时期,⾃然增长率在不同时期的波动较⼤,依据⼈⼝总量和⾃然增长率变化情况,可分为五个阶段:1950年⾄1960年——⼈⼝⾼速增长阶段。

1949年北京常住⼈⼝为420.1万⼈,到1960年达到739.6万⼈,11年间全市常住⼈⼝增加319.5万⼈,平均每年增加29万⼈。

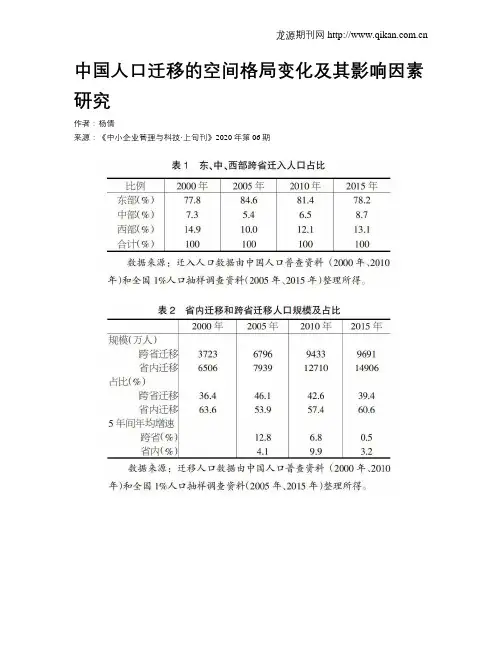

中国人口迁移的空间格局变化及其影响因素研究作者:杨倩来源:《中小企业管理与科技·上旬刊》2020年第06期【摘; 要】论文分析了2000-2015年中国人口迁移的空间格局变化,并利用2005-2018年省际面板数据实证分析中国人口迁移的影响因素,结论如下:第一,随着中国经济发展和城镇化进程的推进,中国人口迁移的空间格局正在发生改变,中西部人口向东部迁移的态势有所放缓,跨省人口迁移规模快速增长后有所回落;第二,收入差距和就业提供水平对人口迁入规模均有显著影响。

就业提供水平越高,对人口迁入的吸引力越大。

【Abstract】This paper analyzes the spatial pattern change of population migration in China from 2000 to 2015, and empirically analyzes the influencing factors of population migration in China by using the provincial panel data from 2005 to 2018. The conclusions are as follows:firstly, with the development of China's economy and the advancement of urbanization, the spatial pattern of population migration in China is changing, and the trend of population migration from thecentral and western regions to the east region has slowed down, and the scale of cross provincial migration has declined after rapid growth. Secondly, the income gap and the level of employment provision have a significant influence on the scale of population migration. The higher the level of employment provision, the greater the attraction of population migration.【關键词】人口迁移;空间格局;收入差距【Keywords】population migration; spatial pattern; income gap【中图分类号】C924.2;C922; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;【文献标志码】A; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;【文章编号】1673-1069(2020)06-0125-031 引言改革开放后,中国人口迁移规模迅猛扩大,总体上呈现出由中西部地区迁往东部沿海地区的态势。

第1篇大家好!今天,我很荣幸站在这里,与大家共同探讨一个关乎国家发展、民族复兴的重要议题——人口迁移。

人口迁移,是指人们为了各种原因,从一个地方迁移到另一个地方的过程。

自古以来,人口迁移就是人类社会发展的必然现象,它推动了文明的交流、文化的融合,也促进了经济的繁荣和社会的进步。

然而,在新时代的背景下,人口迁移也带来了一系列新的挑战和机遇。

今天,我将从以下几个方面来谈谈人口迁移的问题。

一、人口迁移的原因1. 经济因素:随着我国经济的快速发展,区域间经济发展不平衡的问题日益突出。

为了追求更好的生活和工作条件,大量人口从经济欠发达地区迁移到经济发达地区。

2. 城乡差距:城乡差距是我国人口迁移的重要原因之一。

农村地区基础设施落后、教育资源匮乏,导致许多农村居民选择迁移到城市。

3. 家庭团聚:家庭团聚是人口迁移的另一个重要原因。

许多在外地工作的游子为了与家人团聚,选择回到家乡或迁往配偶所在地。

4. 政策因素:近年来,我国政府出台了一系列政策,鼓励人口迁移,如户籍制度改革、人才引进政策等。

二、人口迁移的影响1. 经济影响:人口迁移有利于优化资源配置,促进地区间经济协调发展。

一方面,人口迁移可以缓解东部地区的人口压力,促进西部地区的发展;另一方面,人口迁移可以带动产业转移,促进区域产业结构调整。

2. 社会影响:人口迁移有利于促进城乡一体化,缩小城乡差距。

同时,人口迁移也带来了一系列社会问题,如城市拥堵、环境污染、社会治安等。

3. 文化影响:人口迁移促进了不同地区文化的交流与融合,有利于丰富我国的文化内涵。

然而,人口迁移也可能导致一些地方文化的流失。

三、应对人口迁移的策略1. 完善户籍制度:加快户籍制度改革,简化户籍迁移手续,让更多人享受到城市化带来的福利。

2. 优化区域发展格局:加大对西部地区的扶持力度,促进区域间经济协调发展,缩小区域差距。

3. 加强基础设施建设:提高农村地区的基础设施水平,改善农村居民的生活条件,吸引更多农村人口留在农村。

第31卷第5期2007年9月人口研究Vol131,No15September20079 PopulationResearch

我国人口迁移趋势及空间格局演变蔡建明 王国霞 杨振山【内容摘要】文章从影响人口迁移的动力要素和迁移方式入手,从战略上把握我国不同地区未来人口迁移及空间格局的基本趋势,探索促进人口有序流动的各项政策。研究表明,2000~2020年我国每年从乡村迁入到城市的净常住人口数量将大体保持在1500万左右,并在链式迁移方式主导下,人口迁移的空间格局不会有太大的改变,仅出现一些微调,未来迁移人口还将主要集中在大都市区范围内。关键词:人口迁移;迁移趋势;空间格局;演变【作者简介】蔡建明,中国科学院地理科学与资源研究所研究员,博士生导师,北京100101;王国霞,山西大学经济与工商管理学院博士,山西太原:030006;杨振山,荷兰乌德勒支大学和荷兰国际地理信息科学与地球观测学院博士生。

1 我国人口迁移的驱动因素与迁移方式111 大量农村剩余劳动力的存在是我国人口迁移的原动力工业化、城市化和现代化过程的一个显著特征就是农村剩余劳动力向城市的转移,这是一个世界性的规律。据估计,我国农村人口数量约为8亿左右,其中农村劳动力数量约为5亿左右,除去农业所需劳动力115亿和乡镇企业所需农民工7000万左右外,尚有至少218亿左右的农村劳动力需要转移到城市经济中来,目前这部分就业人口约为112亿左右,这就是说,在未来20年内,我国还会有大约116亿左右的农村剩余劳动力需要继续被城市经济所吸纳。112 城乡和地区间收入的巨大差异进一步激发了大规模的人口迁移引发劳动力在两地之间流动的基本因素是两地为劳动力提供的收入差距(李强,2003)。而收入的差距则是由两地经济发展的差异所造成的,这种差距具体表现在我国三大经济地带之间和城乡之间。(1)区域经济发展差异日趋扩大是人口迁移规模扩大的主要动力。图1显示了我国区域经济差异持续扩大的基本事实。从劳动力迁移状况看,近年来中国东、中、西三大地带省际人口迁移的一个重要特点是,中部和西部地区多数省区市迁往省外的人数大于省外迁入的人数,省际之间净迁入人数为负值;而东部地区多数省区市迁往省外的人数小于省外迁入的人数,省际之间净迁入人数为正值。

图1 我国三大地带人均国内生产总值发展态势数据来源:国家统计局.中国统计年鉴2001.中国统计出版社,200210 人口研究31卷(2)城乡收入差距的日益扩大促进了人口迁移的加剧。根据2000年第五次全国人口普查资料,我国乡城人口迁移在总人口迁移中的比例高达73%。这种人口乡城迁移规模不断增大的主要原因在于我国城乡收入差距的不断扩大(见图2),城乡居民收入比从1985年的1186增长到2005年的3123。这其中还未考虑城镇居民享受到的住房补贴、生活福利以及公费医疗等非工资部分的收入,而农村居民收入则未除去用于下一轮生产经营的生产成本费用,如果把这些加进来,则实际城乡收入差距要比现在的大得多(李若建,1998)。

图2 1985~2004年我国城镇、农村居民人均收入变化 数据来源:国家统计局,中国统计年鉴2000,中国统计出版社,2001国家统计局,中国统计年鉴2005,中国统计出版社,20061.3 城市基础设施的不断改善和城市经济的多元化加快了城市吸纳劳动力的能力一方面,随着许多城市通达性的提高和城市空间范围的不断扩大,城市容纳外来人口的潜力进一步增强;另一方面,随着城市经济第三产业比重的增大,城市吸纳各类型劳动力的能力也显著增强,在诸如建筑、城市清洁、低端服务业等领域,农民工甚至成为城市劳动力的主力军。1.4 旧城改造和高尚社区建设推动了城市内部人口的空间再分布和城市郊区化的发展根据对北京市迁移人口的调查(北京市第五次人口普查办公室,2002),在迁移人口中,市内迁移人口比例接近一半,占4714%。从市内迁移人口的迁移原因来看,拆迁搬家的比例最高,占4017%,其次是学习培训和随迁家属,分别占1711%和1117%。造成拆迁搬家比例高的原因,主要是北京市危房改造、住宅新区的开发和市政建设的迅速发展。115 其它宏观社会原因包括生态环境、工程建设移民以及户籍制度、就业制度、财政政策等的变化引起的移民。如三峡工程中,从1992年之后的10年中有14万农村人口从三峡库区迁出流向全国。而根据规划,全库区建房,迁移人口将达到110156万(刘成斌,风笑天,2007)。116 迁移个体的经济、社会动因农村剩余劳动力的首要迁移动力是寻找就业机会,获取更高的收入(顾朝林、蔡建明,1999);其次是寻找更好的发展机会,实现个人价值,这以具有较高文化水平的20~35岁的青年人为主;再其次是迫于家庭成员及社会群体的压力,为了家庭收益最大化进行迁移(黄平,1997)。但同时,由于家庭对这类人具有/拉力0,一般来说,他们还是会回到迁入地的。此外,社会群体的压力也促使迁移个体意愿的产生。他们没有强烈的迁移动机,但受外部环境的刺激,迁移的动机得到强化,从而产生迁移。这里的外部环境主要是指同一区域内其它个体的平均收入或者迁移者认为与他同一等级的个体的收入(蔡昉,2003);第四是获得家人团聚的机会,以已婚的女性为主(李培林,2003);第五是为了后代人的发展进入城市,以年龄30岁以上的人为主;第六是为追求更好的生活环境。117 人口迁移方式链式迁移是我国最为普遍的迁移方式。尽管信息技术的快速发展,信息传播渠道不断扩大,信息 5期蔡建明 王国霞 杨振山 我国人口迁移趋势及空间格局演变11 传递成本逐渐降低,但是关系迁移个体切身利益的迁移决策,他们更多的相信亲属和朋友,而不是政府和市场;更何况目前对大多数迁移者来说迁移信息获取还不是很完备,能获取的途径还基本是从亲缘、乡缘、人际关系网获取,所以新移民倾向迁入这些和他们有社会关系的地区。因此,社会关系网络成为目前我国流动人口空间选择的主要影响因素。其次,随机迁移在我国也较为重要。它表现为迁入地的随机分布特征,其迁移个体大部分为学生、干部、退役军人等,他们的外出基本上都是非经济因素驱动的,主要有工作调动、家属随迁、大学生录取和分配、参军和复员等。以此种途径迁移的农村人多为敢于闯荡的青年人,一般具有较高的人力资本存量。另外,递进式迁移(表现为迁移人口从农村先迁往距离较近的小城镇,而后再迁往中等城市乃至大城市的过程)、有组织迁移和强制性迁移在我国也时有存在,但不为主流。2 人口迁移的趋势预测211 迁移人口的总量预测鉴于缺乏系统基础资料,本文拟采用总量预测法和时间趋势法对我国未来人口迁移总量进行估计。(1)总量预测法不论是从世界经济发展普遍规律的角度看,还是从国家发展战略的角度看,21世纪的前20年将是我国工业化、城市化以及现代化快速发展的时期。在这一时期最显著的特征就是大量的乡村人口向城市的迁移,可以断言,人口乡城迁移将是我国未来20年人口迁移的主体。因此,可以根据城乡人口变动的趋势预测未来20年我国人口迁移的概况。根据国家计生委人口发展目标(国家人口发展战略研究课题组,2006),到2020年全国总人口将达到1414亿,城市化率为57%,这意味着将有812亿人口居住在城市。如果以2000年城市人口为基数,以5j作为城市人口年均自然增长率,则到2020年城市本身自然增加的人口仅达到5亿左右,那么还需要从乡村转移约3亿人口到城市中,这意味着2000~2020年间每年需从农村转移1500万人口。显然,我们以5j作为未来20年城市年均自然增长率是比较高的预测,因为随着城市生育观念的改变,城市人口自然增长率的发展态势将会保持一个不断下降的态势,因此,未来20年乡城人口迁移的规模必定要比目前预测的大一些,年际迁移规模也会大一些。(2)时间趋势外推法自20世纪90年代以来,随着市场经济体制改革的不断深入,各种限制人口流动的政策和制度得以不断消除,人口迁移的自主性和流动性不断加强,特别是人口从乡村向城市的迁移,规模逐渐增大,基本进入一个持续稳定的发展过程。根据公安部1992~2002年户籍人口的迁移资料,采用时间趋势外推法对其发展进行预测。由于人口迁移受多种因素的影响,波动性很大,因此,采用累积人口迁移量进行拟合和预测,然后,再反推出预测期的人口迁移量。具体方法如下:第一步,以X0t代表第t年初始值,以X1t代表第t年的累加值,获得全国1992~2002年累积人口迁移时间序列。第二步,将1992年以来各年份的累积总迁入人口和累积总迁出人口分别落在图中,观察散点的分布并进行拟合,分别得到总迁出人口和总迁入人口的拟合曲线(见图3)及曲线方程如下:总迁入趋势曲线:Y=15.132(t-1991)2+1525.5(t-1991)+312.65R2=0.999312 人口研究31卷图3 1992~2020年我国累积人口迁移趋势资料来源:中华人民共和国公安部.1993~2003中华人民共和国全国分县市人口统计资料.群众出版社第三步,根据总迁入和总迁出的拟合曲线方程,计算2000~2020年累积人口迁移预测值Xc1t。第四步,根据以下公式,用累积预测值反推得到1992~2020年每年人口迁移量。

Xc0t=Xc1t-Et-1i=1992X1i(t=1993,1994,,,)第五步,对预测值Xc0t加总求和,可得到我国2000~2020年人口迁移预测结果(见表1)。表1 2001~2020年我国累积人口迁移预测万人

年份20012005201020152020总迁移量18139367194913037242010资料来源:中华人民共和国公安部.2002中华人民共和国全国分县市人口统计资料.群众出版社,2003由此我们可以得到在未来20年内,我国户籍人口迁移总量将达到4.2亿左右,按第五次全国人口普查资料的比例计算,则常住迁移人口的累计量将达到5.5亿左右,年均约为2750万人,除去约40%左右的城市/镇到城市/镇的迁移人口,则乡村到城市的年均迁移人口大体为1650万。事实上,随着我国户籍管理制度的深入改革,常住迁移人口与户籍迁移人口的比值会不断减少,若按1.2的比例计算,则未来20年常住迁移人口的累积量将达到5亿左右,年均约2500万,那么乡村到城市的年均迁移人口大体为1500万。通过对以上两种方法预测结果的比较,我们可以大体推断,未来20年内,我国每年从乡村迁入到城市的净常住人口数量将大体保持在1500万左右的水平上。2.2 省际人口迁移规模预测人口的跨省流动已成为我国人口迁移中的重要组成部分。据1990年7月1日第四次全国人口普查和2000年11月1日第五次全国人口普查数据显示,我国迁移人口从3409万增加到14439万,其中省际间人口迁移从1100万增加到4241万,省际间人口迁移数量增加了3.86倍。受基础资料的影响,省际间人口迁移规模很难得到精确的预测,因此,与全国总人口迁移量的预测相似,依据现有的资料,运用时间趋势法对我国未来省际间户籍人口迁移总量进行估计。(1)由于1990年代国家人口政策以及国家宏观经济的影响,我国省际间人口迁移数量波动比较大,宜采用各年份的累加值进行模拟预测。具体地,以X0t代表第t年初始值,以X1t代表第t年的累加