氮气辅助蒸汽吞吐增油效果研究

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:5

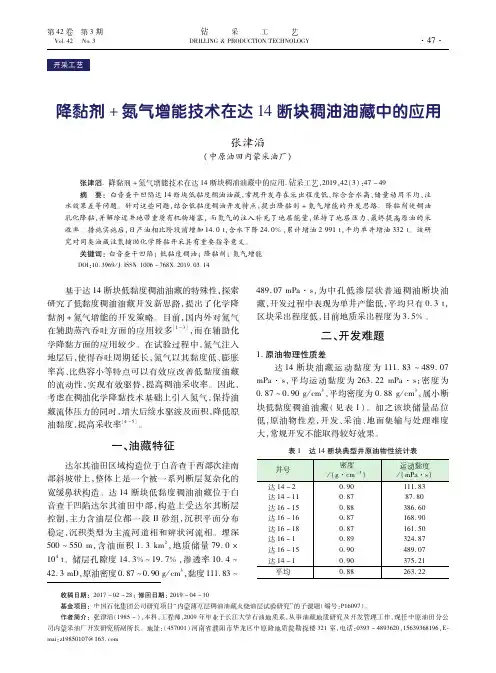

CO2吞吐技术应用于深层稠油开发探究作者:孙继国来源:《中国新技术新产品》2012年第12期摘要:深层稠油开发问题一直是困扰着石油开采工作的难题,原油粘稠、流动性差,在井底和井壁附近的流动非常差,给采油工作带来很多困难。

不过近几年来,伴随着科学技术的发展,我国的石油勘查领域和采集行业石油勘探和采油工艺的技术水平都有了很大程度的提高,而这一行业难题也有了解决办法,既针对深层稠油油藏,利用CO2吞吐技术,实施CO2早期吞吐,使稠油开采的产量和经济效益都有了显著的提高。

文中就CO2吞吐技术的作用机理和注意问题等内容展开讨论,希望本文中的一些个人建议能对深层油藏稠油开采工作有所帮助,从而促进行业健康发展。

关键词:深层稠油开发;CO2吞吐技术;稠油油藏中图分类号:TE35 文献标识码:ACO2吞吐技术的引进,有效的解决了低渗透油藏稠油开采的问题,利用CO2吞吐的能量来补充低渗透油藏能量不足的问题,提高其渗透率,CO2吞吐技术能有效的解决深层稠油开采的问题,提高采收效率,从而达到增长增收的目的。

1. CO2吞吐技术提高稠油采收率的机理1.1提高原油的流动性C02气体之所以能有效的提高原油的采收率、增加经济效益,是因为其溶解在原油中会降低原油的密度和粘度,提高原油的流动性,也就是增加了原油的渗透率。

这样原油可以通过驱动力的作用,达到采油的目的。

1.2改变地层压力在一定的条件下,通过将一定体积C02气体融入原油中,会大幅增加原油体积,进而改变地层压力,地层压力的增加提供了驱油动力,从而增加采收率。

1.3溶解气驱在大量的C02气体的注入后,在所受到的压力降低后,则部分的融入气体由于压力的作用,会从原油中分离出来,气体的膨胀和气体分子的弹性驱动张力形成了原油内部的驱动力,这是驱油效果有了显著提高。

1.4降低界面张力,提高驱油效率据试验结果:C02在混相的时候是能达到完全驱替的效果的,而混相时的采收率会达到很高的比列,大概有90%以上。

二氧化碳单井吞吐增油技术的应用研究【摘要】我国的油田开采随着科技的发展正在飞速的前进,但是在很多的油田的储存层非均质性比较的糟糕,而且原油的粘度也十分的稠,所以对于一些普通的开采方法就有了限制性。

为了寻找更加高效率更有经济效益的采油技术十分的重要,目前发明的一种二氧化碳吞吐增油技术是很的有效,给石油的开采带来了很大的经济效益,利用二氧化碳采油的技术它更适合于比较深的油藏,并且对一些低渗透、高粘度的油层有着奇效,而且二氧化碳采油技术不仅仅局限于石油的开发阶段还可以应用与油田的中后期的开采,这对油田的开采就有了比较大的灵活性。

目前国内外都开始用二氧化碳技术,它可以说已经成为了一种主流技术,对于油田的增油有着神奇的效果,下面我们对这样技术进行一下探讨。

【关键词】二氧化碳增油技术油井开发1 二氧化碳增油技术的作用原理二氧化碳单井吞吐增油技术其实就是让原油的体积进行膨胀,当原油体积增大膨胀以后,原油之间的孔隙的体积也就随着增大了,这就十分的有利于油在介质孔隙里面流动,而且在注水驱动之后一些不可动的油会随着二氧化碳的溶解膨胀而挤出了介质孔隙,这样使得油的饱和度相比于以前变小了,并且随着油的膨胀,之后水被挤出了孔隙,这样就会发生渗透率的转换从而形成了有利于油流动的环境;并且随着二氧化碳的溶解,原油的粘度将会有着很大程度的降低,随着原油粘度的不断降低就会使得原油的流动性比较的高,这样就达到了注入二氧化碳增加油产量的目的。

当二氧化碳和地层的原油不断的融合,这样在一定的文温度下就会形成一种原油和二氧化碳的混合物质,在这种晴空下,混合物界面的张力是十分的低的,所以二氧化碳将会从原油中不断的提取分子形成二氧化碳富气相,,原油和二氧化碳通过汽化的作用他们的混相将会逐渐的正大,当达到一定的温度后,原油的密度和二氧化碳将会达到最接近值,这时就可以十分快速的将大量的原油汽化,这样就会将原油与二氧化碳完全的混相,之后我们在降低界面的张力,这样就是的油和水相对渗透率发生变化,从而将更多的油挤出来,实现了增油的目的。

二氧化碳及氮气在石油工程采油技术之现状和发展前景发布时间:2022-01-05T06:29:13.829Z 来源:《中国科技人才》2021年第23期作者:阳贵辉[导读] 随着社会经济的快速发展,能源需求量不断增加,石油资源的供需矛盾越来越突出,快捷、清洁地开采石油产品成为当前世界各国的首要任务。

随着科技的进步和能源的不断更新,人们开始寻求新的开采方法,其中二氧化碳和氮气在石油的开采中的应用就显得尤为突出。

本文主要研究的是二氧化碳在石油的采油过程中的具体应用,通过对国内外的相关资料的整理和学习,了解到目前的状况以及未来的趋势走向,为以后的工作提供借鉴。

本论文以实际的案例为基础,结合理论,从实践的角度出发,阐述了当前采油行业的现状及问题,并提出相应的对策建议,希望能够为今后的采油企业的节能降耗作出贡献。

阳贵辉河南油田新疆采油厂新疆 834099摘要:随着社会经济的快速发展,能源需求量不断增加,石油资源的供需矛盾越来越突出,快捷、清洁地开采石油产品成为当前世界各国的首要任务。

随着科技的进步和能源的不断更新,人们开始寻求新的开采方法,其中二氧化碳和氮气在石油的开采中的应用就显得尤为突出。

本文主要研究的是二氧化碳在石油的采油过程中的具体应用,通过对国内外的相关资料的整理和学习,了解到目前的状况以及未来的趋势走向,为以后的工作提供借鉴。

本论文以实际的案例为基础,结合理论,从实践的角度出发,阐述了当前采油行业的现状及问题,并提出相应的对策建议,希望能够为今后的采油企业的节能降耗作出贡献。

关键词:二氧化碳、氮气、石油开采一、石油开采技术概述1.1石油开采技术研究的重要性和必要性(1)石油开采技术的发展对社会的发展具有重大意义。

随着科技的不断进步,人们对石油的需求量越来越大,因此就有了新的开采方式,其中包括钻探、井筒采掘、井筒采掘等。

这些新的开采方法的出现不仅仅是为了提高产量,同时还能够保证质量,为国家的建设提供更多的便利条件。

塔河油田主力油藏属于岩溶缝洞型碳酸盐岩油藏,溶洞是塔河地区奥陶系碳酸盐岩最有效的储集体类型,裂缝是次要的储集空间,基质部分基本不具有储油能力。

奥陶系储层埋深5400~6600m,注水替油是油田增产和减少递减的主力措施。

但油井经过多轮次注水替油后,油水界面上移,替油效果逐渐变差,很多油井注水替油失效导致高含水而停产关井。

另外。

注水只能把油井地下溶洞溢出口以下的油驱替出来,但对溢出口以上顶部的“阁楼油”却难以动用,使得井周高部位大量剩余油无法采出,影响了采油效益。

因此,寻找合适恰当的技术以提高这类油藏的采收率对于油田高效开发来说至关重要。

一、为什么应用注氮气技术基于国内制氮工艺技术成熟,氮气气源量大,空气中氮气含量78%,且氮气难溶解于原油,1m3原油最多能溶解氮气28m3,混相压力为50-100MPa,油藏条件下注入的N2是非混相状态,可有效形成气顶替油效果好,确定了氮气作为注气替油气源。

并且气体注入地层后,在重力作用下向高部位上升,会形成“气顶”,排驱原油下移,同时补充地层能量,减缓由于地层能量下降造成的递减以及控制含水上升,抑制底水锥进,可有效启动单纯注水无法驱动的“阁楼油”。

因此开展注氮气动用高部位“阁楼油”无疑是碳酸盐岩缝洞型油藏长期稳产的重要技术手段。

二、注氮气技术的选井原则通过分析注水替油失效井静态及生产动态、计算剩余可采储量,制定了井筛选原则:1.地震反射特征表明储集体具有一定规模;2.井点周 围的高部位有明显反射特征;3.钻遇溶洞或主要生产层段位于岩溶风化面30m以下;4.储量丰度高,累产油量大,底水锥进造成水淹的油井;5.注水替油效果变差或失效后,动静态资料表明具有剩余油潜力。

三、注氮气工艺实现流程及优化1.注入方式优化初期在进行注氮气时,采用的是液氮作为注入气源,虽然油井现场试验效果好,但存在着液氮组织困难,且液氮成本高,投入产出比高,经济效益低的问题。

针对上述问题,提出了利用撬装膜制氮机与35MPa制氮拖车配合注水泵实行气水混注的方式,在满足注氮施工要求的同时大幅度降低了成本。

复合吞吐技术辅助组合式注汽技术在超稠油开发中的研究与应用周 健,刘 莹,姜国庆(中油辽河油田分公司特种油开发公司,辽宁盘锦 124010) 摘 要:杜229块是辽河油田“九五”期间重点产能建设区块之一,属典型的中厚互层状超稠油油藏,进入蒸汽吞吐中后期,周期产油量与油汽比逐年递减,通过开展油藏剩余潜力分析,落实油层平面及纵向动用状况,研究剩余油分布规律,进行区块二次评价,以复合吞吐技术辅助组合式注汽技术为主体,不仅实现了区块稳产,而且实现区块重新上产,并且有望实现区块采收率大幅度提高。

关键词:超稠油;组合式注汽;复合吞吐;水平井 中图分类号:T E357.44 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)16—0090—03 杜229块位于曙光油田曙一区南部,是辽河油田“九五”期间重点产能建设区块之一,构造上位于辽河盆地西部凹陷西部斜坡带中段,含油目的层主要为新生界下第三系沙河街组沙一段、沙二段及沙三段上部兴隆台油层,属于中厚层状超稠油边底水油藏,油藏埋深840-1100m,含油面积2.5km 2,地质储量2061×104t ,可采储量595.2×104t ,开发前期主要采用直井蒸汽吞吐开发[1]。

自1998年投入开发以来,该区块采用调补层、大修、侧钻、更新、部署新井[2]等措施,蒸汽吞吐效果得到不断改善,目前已经进入开发后期,开发效果明显下降,生产规模逐年萎缩,地层压力下降,采出程度高。

只有转变开发方式,增加可采储量,大幅度提高采收率,才能实现区块稳产。

因此,2008年1月开始组织实施复合吞吐技术辅助组合式注汽技术开发杜229块,并且取得不错效果,从2009年开始年采油量不仅实现了稳产,还呈现上升的趋势,2009-2011年年产油量分别为27.2×104t 、28.8×104t 、29.2×104t 。

区块重新标定的采收率28.9%,按照重新标定的采收率计算,可采储量采出程度达到92.7%。

摘 要:本文探讨了氮气泡沫调剖机理,采用氮气泡沫调剖改善吸气剖面及压水锥作用,起到了控水稳油的作用。

在草4沙2+3段采取了蒸汽吞吐伴注氮气的注入方式,同时提高注汽量、上调参数,含水由调前的88.7%降至76.1%,日增油2.2t/d.可看出再采用先进工艺技术,合理调整采液速度,可以延缓含水上升,延长调剖有效期,提高开发效果。

关键词:高温泡沫;氮气调剖;吸气剖面;开发效果一、氮气泡沫调剖机理研究高温泡沫和氮气注入油层,在地层孔道处形成泡沫,泡沫使气相的渗流能力急剧降低,封堵高渗层或大孔道,有效的抑制蒸汽在高渗层、高渗带、大孔道内窜流以及边底水的推进,转向周围未驱替带,从而提高蒸汽的波及体积,改善油藏的开发效果。

具体的讲,氮气泡沫调剖的机理主要有:(1)扩大油层加热带;(2)增加弹性气驱能量;(3)稀释降粘;(4)强化助排作用;(5)优先进入水体,降低油水界面;(6)提高驱油效率;(7)减少热损失。

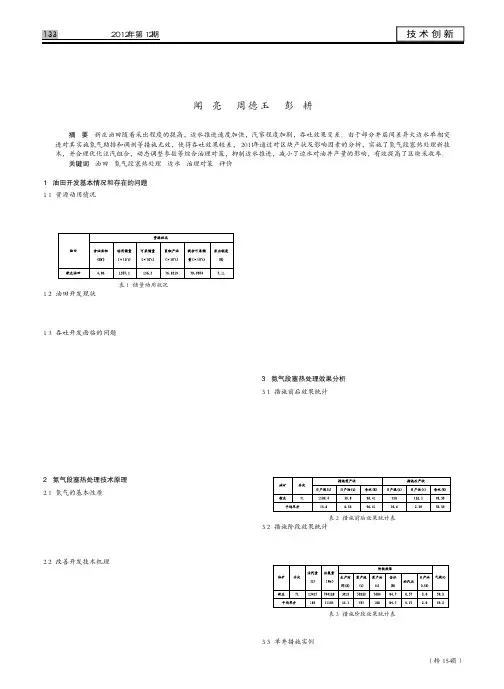

二、草4沙2+3段N2泡沫调剖分析草4沙2+3段以三角洲相沉积为主要特点,每个旋回都呈正韵律分布。

开发过程中油藏发生如下变化:(1)泡沫调驱在蒸汽驱后的作用。

注入蒸汽后,随着稠油加热降粘被采出,地层能量降低,有着充足的水动力能量的边水会向压力低的部位推进,因此在底部高渗透层逐渐形成了油水带,使得含水上升,产油量下降。

后续注汽虽然部分补充了地层能量,加热了一部分顶部剩余油,但是水的比热容比油大,在焖井阶段底部的油水带会吸收更多的热量,造成注汽量的浪费。

开抽后,随地层能量降低,边水继续推进,快速进入高含水期,开发效果变差。

N2泡沫调剖后油藏示意图如图示:图1N2泡沫调剖后油藏示意图泡沫调驱在注入井近井地带以及高渗层等含油饱和度较低的地层中形成较为稳定的泡沫,主要是以泡沫渗流为主,泡沫能够有效地减小气体的指进,并能起到很好的调剖作用;在油层深部,含油饱和度较高,泡沫往往不能以稳定的形式存在,在这一区域既有稳定的泡沫,也包含了一些泡沫破裂产生的气柱和水包油乳状液,所以这一地带同时存在泡沫驱油渗流、混气水驱油渗流和与表面活性剂驱油相似的乳状液渗流。

曙光油田稠油水平井开发效果对策研究及应用摘要:曙光油田是一个以稠油开发为主的老油田,经过多年的开发,采出程度高、吞吐轮次高、地层压力低,已进入吞吐开发中后期。

为改善老区开发效果,曙光油田加强了水平井部署力度,利用井间加密水平井、叠置水平井等方式进行二次开发。

但随着水平井吞吐周期增加,产量递减快、水平段动用不均、井间汽窜干扰,严重制约着水平井正常吞吐开发。

本文通过运用数字化处理、数值模拟、物理模拟等技术,揭示了影响曙光稠油水平井生产效果的根本因素,提出适宜稠油水平井开发及配套技术。

关键字:曙光油田稠油水平井配套技术蒸汽吞吐【中图分类号】te3451、影响水平井开发效果因素研究1.1 水平井排驱面积影响1.4 注汽热损失的影响2、水平井研究成果应用通过上述的研究得出的结论,为整体改善水平井的开发效果,曙光采油厂有针对性的采取了相应的治理对策。

2.1 优化部署水平井曙光采油厂稠油吞吐后期存在地层压力低的开发矛盾,平均压力系数只有0.21。

利用高精度高分辨率层序地层学、测井信息、随机建模技术进行剩余油研究。

并优化目的层厚度及水平段长度,对于单层厚度大于25m厚层块状油藏,采取叠置式水平井部署,并采取垂直构造等高线布署,同时采用鱼钩状轨迹设计,增加生产压差,改善因压力水平低造成开发效果差矛盾。

2012年部署投产的井间16口水平井,平均单层厚度11.7m,水平段有效长度平均373m。

采用鱼钩状轨迹设计,平均a点比b点垂深深62m,有效的增加了生产压差。

2.2 动态调整水平段注汽长度(1)划分水平段注汽单元,实施分段注汽根据上面的研究结果:对于水平段长度大于300m油井,水平渗透率级差、周围直井动用程度及压降漏斗大小将其分为2个或多个注汽单元。

2012年共实施水平井分段注汽46井次,增油9793t。

(2)水平井双管注汽技术(3)动态设计出汽口位置2.3 运用多种方式,治理汽窜干扰研究表明:热蒸汽在水平段内延高孔隙度、高渗透段、低压力方向窜流。

内容提示:XXX 大学学士学位论文延安职业技术学院毕业论文题目:简述蒸汽吞吐采油技术所属系部:石油工程系专业:油气开采年级/班级:油气开采一班作者:学号:091395002011115 指导教师:评阅人:【摘要】蒸汽吞吐技术是利用高温泡沫调剖技术...XXX 大学学士学位论文精品学位论文学位论文范文精彩正文内容请浏览下一页延安职业技术学院毕业论文题目:简述蒸汽吞吐采油技术所属系部:石油工程系专业:油气开采年级/班级:油气开采一班作者:学号:091395002011115 指导教师:评阅人:【摘要】蒸汽吞吐技术是利用高温泡沫调剖技术、化学滴注乳化降粘技术、声波解堵技术相互配合, 通过化学、物理多元作用疏通低渗透油层、控制高渗透油层, 使各类油层在蒸汽吞吐过程中均匀动用, 同时可降低原油粘度, 达到提高油藏动用程度, 提高单井产量的目的. 近年来在采油技术中的已得到大家的广泛应用。

本文介绍了蒸汽吞吐技术的原理以及应用。

【关键词】:技术原理,主要生产特征,发展前景。

目录第一章:蒸汽吞吐现状第二章:主要机理第三章:蒸汽吞吐采油的主要生产第四章:蒸汽吞吐开采效果的主要技术评价指标第五章:多元化蒸汽吞吐技术的主要技术应用第六章:蒸汽吞吐技术在现实中的实际总结参考文献致谢第一章: 蒸汽吞吐技术现状蒸汽吞吐又叫周期性注蒸汽、蒸汽浸泡、蒸汽激产等。

所谓蒸汽吞吐就是先向油井注入一定量的蒸汽,关井一段时间,待蒸汽的热能向油层扩散后,再开井生产的一种开采重油的增产方法。

蒸汽吞吐作业的过程可分为三个阶段,即注汽、焖井及回采。

多元化蒸汽吞吐技术是利用高温泡沫调剖技术、化学滴注乳化降粘技术、声波解堵技术相互配合, 通过化学、物理多元作用疏通低渗透油层、控制高渗透油层, 使各类油层在蒸汽吞吐过程中均匀动用,同时可降低原油粘度, 达到提高油藏动用程度, 提高单井产量的目的.本文介绍了该工艺的技术原理和施工工艺. 2007 年多元化蒸汽吞吐采油技术在锦45 块、锦25 块应用21 井次, 措施成功率100%, 有效率75%,周期对比增产原油6714t, 延长生产周期25d, 平均单井增油320t, 总油气比比上周期高出0. 13, 投入产出比1:2. 7. 我国已经探明的石油地质储量有相当比例的稠油、超稠油,国内四大稠油油田(新疆、辽河、胜利、河南)有4 万口左右的稠油油井,加上其他油田较小的稠油区块,全国每年稠油产量超过2000 万吨。

1 基本原理

CO2吞吐采油目前采用两种方式,一种是直接注液态CO2,另一种是注入化学药剂(XYG-I增油助排剂),在地层就地生成CO2。

1.1降粘作用

CO2溶于原油后可大幅度降低原油的粘度,提高了原油的流动能力。

不同温度条件下,原油溶解CO2后粘度下降明显。

65℃下,压力从0 Mpa升至14Mpa,原油粘度则从10000mpa.s下降到1000mpa.s以下。

1.2助排作用

由于CO2气体在油层条件下始终是气态,在气相的作用下使环境压力上升,热影响面积扩大。

不但扩大了波及范围,而且CO2气体能使原油体积膨胀,使其体积增加10~100%,由于大量CO2气体是气相的在10~15Mpa的注汽压力下,CO2气体吸收了大量的弹性势能,在投产后环境压力下降时CO2气体可以释放弹性势能,使环境压力上升,弥补了由于采出原油造成的地层能量亏空,增加了油层的驱油能力,起到助排作用。

1.3洗油作用

注入化学药剂生成的另一种物质,基本上不溶于原油,易溶于水中,呈弱碱性。

PH值8~10,可与原油中的有机酸(如环烷酸、长链脂肪酸、酚酸等)反应,就地形成较强的活性剂,可使原油乳化成O/W型分散体系,从而大幅度降低原油的粘度,提高了流动能力,同时还可以改变岩石表面的润湿性,由亲油变成亲水,使残余油从岩石表面脱落,具有较强的洗油能力。

1.4调剖作用

二氧化碳气溶油能力较强,而且CO2气体,具有气、液、固三种物理状态[2]。

其临界温度31.2℃,临界压力7.28Mpa。

当其温度>31.2℃时,在任何压力下,均为气态方式存在,能有效调整吸汽剖面,封堵汽窜通道。

氮气辅助蒸汽吞吐增油效果研究

【摘要】以稠油油藏储层研究为基础,开展了油层有效厚度、垂向渗透率和水平渗透率的比值、原油黏度、剩余饱和度等参数对注氮气辅助蒸汽吞吐技术增油效果影响研究。

研究表明当油层有效厚度大于15m时,能最大限度地发挥氮气的增油效果,选择实施注氮气辅助蒸汽吞吐的油井油层有效厚度应大于15m。

当渗透率比值为1时,注氮气增油量最大。

在有隔夹层存在时,垂向渗透率对氮气辅助蒸汽吞吐的开采效果影响不严重。

注氮气辅助蒸汽吞吐工艺,对50℃原油黏度小于5000mpa.s的稠油油藏有较好的作用。

适宜注氮气的剩余油区间为剩余油饱和度在0.55-0.625,对应的周期数为3到7周期。

晟佳的注氮气的剩余油区间为0.625-0.6时,对应的周期数为第3或第4周期。

【关键词】稠油油藏注氮气蒸汽吞吐影响因素

稠油油藏注氮气辅助蒸汽吞吐技术在新疆、河南、辽河等稠油油田进行了应用,并取得了成功。

对于注入氮气比例、注入氮气方式及时机优化等技术的数值模拟研究也比较成熟,但对油层有效厚度、垂向渗透率和水平渗透率的比值、原油黏度、剩余饱和度等参数,对稠油油藏注氮气辅助蒸汽吞吐技术增油效果影响的研究却相对不足。

针对超稠油油藏的储层特征,开展油层有效厚度、垂向渗透率和水平渗透率的比值、原油黏度、剩余饱和度等参数对注氮气辅助蒸汽吞吐技术增油效果影响研究,对稠油油藏注氮气辅助蒸汽吞吐工艺技术的实施具有一定的借鉴和指导作用。

1 油层有效厚度的影响

油藏有效厚度对吞吐开发效果影响很大,在油藏有效厚度不同,其它油藏地质祭件相近的情况下,油藏有效厚度大,蒸汽吞吐产量高,周期长,油气比高,开发效果好,油藏有效厚度小,井筒及顶底盖层热损失大,蒸汽吞吐产量低,周期短,油气比低,开发效果差。

蒸汽吞吐时加入氮气,可减少井筒及上下盖层的热损失,但对于油藏有效厚度小于10m的油层,理论研究和现场实践均表明开发效果仍然较差。

为了研究注氮气辅助蒸汽吞吐开发中油层有效厚度对开发效果的影响,以地质概念模型为依据,模拟油层有效厚度分别为5m、10m、15m、20m和30m时的开发效果。

共计算7个吞吐周期,由模拟结果可知,油层有效厚度越大,增油效果越好;当油层有效厚度大于15m时,单位油层厚度增油量以及油气比趋于稳定,增油效果越好。

因此,注氮气辅助蒸汽吞吐的油井油层厚度最好大于15m。

2 垂向渗透率和水平渗透率比值的影响

垂向渗透率和水平渗透率比值的大小代表了层间传质能力的强弱,水平渗透率一定,比值越大,垂向渗透率越大,层间传质能力也强。

为了研究垂向渗透率和水平渗透率比值对注氮气辅助蒸汽吞吐效果的影响,采用单井模型模拟渗透率比值分别为0.01、0.1、0.5、1.0四种情况,计算吞吐7个周期的情况。

结果显示,渗透率比值为1时,层间流动性大,可以更加充分发挥氮气气顶的助排作用,注氮气辅助吞吐的增油量最大,起到更好的增油效果。

不同渗

透率比值总体增油幅度变化不大,说明在有隔夹层存在时,垂向渗透率对氮气辅助蒸汽吞吐的开采放果影响不严重。

3 原油黏度的影响

对于蒸汽吞吐井来说,原油黏度影响原油流动性和地层的吸汽能力。

通常,原油黏度高,流度比大,地层吸汽能力弱,开发效果差。

为研究原油黏度对注氮气辅助蒸汽吞吐效果的影响,采用单井模型,在50℃的温度下,选取黏度为1500mpa·s、3000mpa·s、5000mpa·s、7000mpa·s、10000mpa·s和15000mpa·s的原油进行试验研究,计算吞吐7个周期,在第7个周期注氮气辅助蒸汽吞吐情况,结果显示:在注入相同的蒸汽、氮气量时,随着原油黏度的增加,地层吸汽能力下降,累产油量降低;在50℃原油黏度大于5000mpa·s时,累计油汽比开始低于0.2;氮气辅助蒸汽吞吐对50℃原油黏度小于5000mpa·s的稠油油藏有较好的作用,能够收到较好的效果。

若大于5000mpa·s,应在进行严格的经济效益评价后进行。

根据新疆油田稠油分类标准,在一类超稠油油藏进行氮气辅助蒸汽吞吐可获得良好的经济效益,对于其他类型超稠油还需要进一步地探讨。

4 剩余油饱和度对注氮气的影响

当开采到一定程度,地层的含油饱和度降低,氮气注入后所取得的增油效果变差,经济效益降低。

因此,需要确定注氮气工艺对地层剩余油饱和度的要求界限。

以研究区地质概念模型为基础,设计了含油饱和度为0.5、0.525、0.55、0.575、0.6、0.625、0.65七

种剩余油分布情况,对每种情况分别进行注氮气辅助蒸汽吞吐以及蒸汽吞吐数值模拟运算,得出不同含油饱和度的增油效果,从而确定氮气辅助蒸汽吞吐的剩余油饱和度的界限。

确定出氮气的最佳注入时机即增油量最高时的剩余油饱和度值,并作为氮气注入时机的上限;以油气比确定氮气注入时机的下限,即油气比为0.2时,对应的剩余油饱和度值。

可以看出,当剩余油饱和度值0.625- 0.6时,增油效果最好,此时对应的注氮气辅助吞吐油气比为

0.485-0.597;当剩余油饱和度0.55时时,油气比下降到0.222。

因此,可以确定适合注氮气的剩余油饱和度区间在0.55-0.625,最佳注氮的剩余油区间为0.625-0.6之间。

根据蒸汽吞吐数模结果,结合采出程度对于注氮气的影响结果分析,最佳注氮气的剩余油饱和度分布区间为0.625-0.6时对应的周期数为第3、第4周期;适合注氮气的剩余油饱和庋分布区间在0.55-0.625对应的周期数为3到7周期。

该结果与注氮气时机的优化结果相吻合,在第3、第4周期注氮辅助蒸汽吞吐会取得最佳增油效果。

5 结论

(1)油层有效厚度越大,增油效果越好。

当油层有效厚度大于15m时,能最大限度地发挥氮气的增油效果,选择实施注氮气辅助蒸汽吞吐的油井油层有效厚度应大于15m。

(2)渗透率比值为1时,注氮气增油量最大,表明层间流动性大,可以更加充分发挥氮气气顶的助排作用,起到更好的增油效果。

不同的渗透率比值总体增油幅度变化不大,在有隔夹层存在时,垂

向渗透率对氮气辅助蒸汽吞吐的开采效果影响不严重。

(3)随着原油黏度的增加,注氮气辅助吞吐增油效果变差。

注氮气辅助蒸汽吞吐工艺,对50℃原油黏度小于5000mpa·s的稠油油藏有较好的作用,能够起到较好的效果。

(4)适宜注氮气的剩余油区间为剩余油饱和度在0.55-0.625,对应的周期数为3到7周期;最佳的注氮气的剩余油区间为

0.625-0.6时,对应的周期数为第3、4周期。

参考文献

[1] 王维嘉.注氮气改善稠油蒸汽吞吐后期开采效果.西南石油学院学报,2002,24(3)

[2] 于会,永超.稠油油藏注氮气辅助蒸汽吞吐数模研究特种油气藏,2012,19(2)

[3] 马新仿,等.特超稠油油藏蒸汽吞吐数值模拟.新疆石油地质,2006,27(4)

[4] 彭通曙,等.新疆浅层稠油油藏氮气辅助蒸汽吞吐提高采油率研究与应用新疆石油天然气,2009,5(3)。