_!信达雅_翻译三原则_与_动态对等_新探中西方三种翻译标准的异同及原因

- 格式:pdf

- 大小:980.54 KB

- 文档页数:3

“信达雅”与“传神达意”在文学翻译中的异同

“信达雅”和“传神达意”这两个词语在文学翻译中经常被提及。

它们都是用来描述一种翻译的高水准,但是它们又有着不同的含义和适用范围。

下面我们来详细探讨一下“信达雅”和“传神达意”在文学翻译中的异同。

“信达雅”最早是出现在古代文学传统中,它指的是翻译某一篇文学作品时,翻译者必须要忠实地传达原稿的意思,并且要让翻译后的作品在语言表达上显得优雅、高雅。

这个传统观念在现代翻译理论中仍然被广泛应用,它是现代文学翻译的一个重要标准。

“传神达意”可以理解为要让读者在阅读翻译的作品时,能够完全理解原著所想要表达的含义。

在文学翻译中,一个好的翻译应该能够不仅仅传达原著的字面含义,还要能够传达作者的意图、情感和思想。

二、“信达雅”和“传神达意”的适用范围

“传神达意”在不同种类的文学翻译中,重要程度不同。

在翻译小说和散文时,传达作者的意图和情感是非常重要的。

但是在翻译诗歌时,它的重要程度会更高一些,因为诗歌往往更注重表达作者的情感和思想。

1、侧重点不同

“信达雅”侧重于用文雅、高雅的语言表达原稿的含义。

而“传神达意”则侧重于传达作者的思想、情感、意图等内容。

2、理念不同

“信达雅”的理念源于古代文学传统,重视文学的美感和艺术性。

而“传神达意”更注重传达作品的内容和作者的思想。

3、范围不同

四、结语。

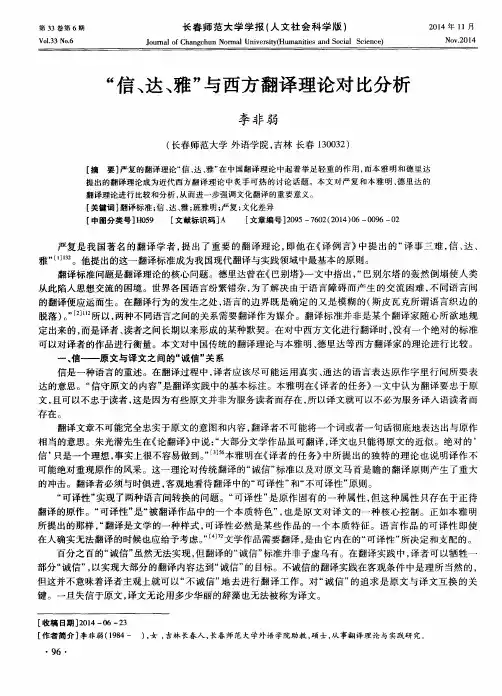

浅谈严复“信达雅”翻译标准作者:李梦君来源:《商》2013年第14期摘要:在我国翻译界,影响最大的翻译标准当属严复提出的“信达雅”,“信”即译文忠实原文意思,“达”指译文不拘泥于原文形式,意思通顺明白,“雅”指译文要选词得体,追求原文意境,三者相互依存,不可分割。

文章旨在简述严复“信达雅”翻译标准及三者之间的关系。

关键词:严复;信达雅;翻译标准在中国和西方翻译界,翻译理论和翻译标准林林总总,其中,严复提出的“信达雅”翻译标准占据着举足轻重的地位,这一翻译标准不仅为无数翻译工作者提供了理论指导,也为翻译界的翻译理论研究提供了丰厚的土壤。

一、“信达雅”翻译标准的提出中国古代翻译事业存在的问题首先是翻译题材少,即当时的翻译体裁大都是佛经翻译,由此带来的问题便是翻译理论空缺,而在中国近代翻译史上出现的严复、林纾等一批翻译家,为翻译理论空缺这一尴尬境地带来了光明,严复、林纾等人不仅翻译的数目繁多,而且题材广泛,涉及到经济、政治、文艺等各方面,这就在一定程度上促进了翻译理论和翻译标准的发展。

1898 年,严复翻译的《天演论·译例言》出版发行,在《天演论·译例言》中,他第一次提出了“信达雅”的翻译标准。

他说道:“译事三难,信、达、雅。

求其信,已大难矣!顾信矣不达,虽译犹不译也,则达尚焉。

”我们自此可以看出,严复所提倡的“信达雅”主要是指译文要忠实于原文,不拘泥于原文形式,准确表达原文意思,追求原文意境。

通过自身丰富的翻译经验,严复总结出的这一翻译原则在当时的翻译界产生了巨大的影响,时至今日,也仍为广大翻译实践工作者所肯定,“信达雅”这一翻译标准为我国的翻译事业做出了巨大贡献,具有深远意义。

二、“信达雅”翻译标准的内涵分析严复在阐述“信达雅”这一翻译标准时,首先将“信”放在三原则之首,指出“信”即译文要忠实原文的意思,不删减,不歪曲,不随意添加,正所谓译文要“取明深义……而意义不背本文”,严复始终把译文忠实于原文的意义作为“信”的第一要义。

信达雅翻译理论信达雅翻译理论是由美国译学家汉斯信达雅于1986提出的理论,它不仅是一种翻译理论,而且也是一个翻译范式,它提出了翻译过程中译者应该采用哪种方法和技巧来保证翻译质量。

翻译理论的核心思想是“译者中心”,也就是说,在翻译过程中,译者应该把自己置于核心位置,考虑自己对翻译过程有多大影响,以及如何充分发挥自己的作用,从而实现最佳翻译效果。

为此,信达雅提出了三大原则:1)译者必须充分理解原文的内容和语境,即原文的意思和结构;2)译者必须了解译入语的文化背景,以及译出语的文化背景;3)译者必须考虑译入语和译出语之间的语义差异,以及语言表达方式的变化,以便译出更符合原文意思的翻译结果。

按照信达雅的翻译理论,翻译过程不仅要求译者深入了解原文的语义和文化背景,还要求译者充分理解译入和译出语言之间的差异,并在此基础上综合运用各种翻译技巧和方法,将一种语言的思想内容译成另一种语言,在保证译文的语义准确性和文化准确性的同时,尽可能地保留原文的风格,尊重原文的文化特色。

此外,信达雅翻译理论还强调了在翻译过程中应该注重哪些内容和技巧,它强调了译者应该熟悉原文语言的语法特征,以及译出语的语言特点,以便能够捕捉原文的表意,把握翻译文章的口吻和行文风格。

另外,信达雅翻译理论还强调,译者应当学习和熟悉译入语,了解它的规则和习惯,以便能够进行灵活准确的翻译,防止译文出现翻译不良现象。

在我国,信达雅翻译理论受到了热烈的欢迎,学者们研究这一理论,建立了一套完整的翻译理论体系,它不仅指导了翻译实践,还为译学研究和翻译教育提供了有益的指导。

此外,信达雅翻译理论也是近年来深受世界翻译界欢迎的一种翻译理论,它不仅为广大译者提供了一种理论指导,也为译学研究和翻译教育注入了新的活力。

总之,信达雅翻译理论是译学界新近提出的一种翻译理论,它不仅提出了一套完整的翻译理论体系,而且也指导了翻译实践,为译学研究和翻译教育提供了有益的指导。

它强调了译者深入了解原文的语义和文化背景,充分理解译入和译出语言之间的差异,灵活运用各项翻译技巧,尽可能保留原文的表达方式,实现译文准确、传神的目的。

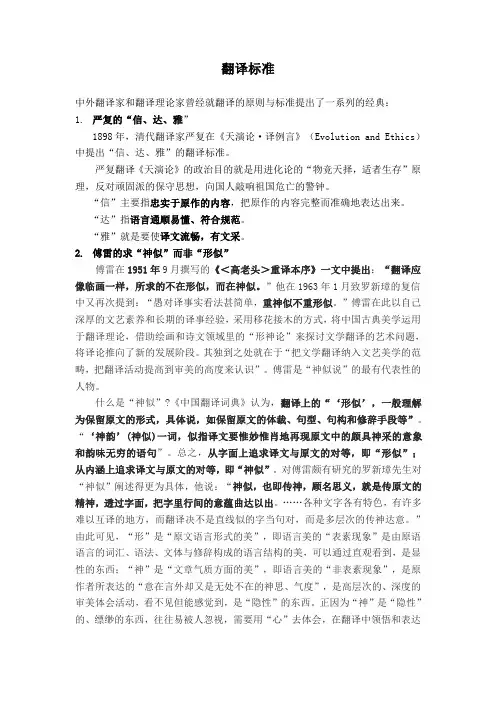

翻译标准中外翻译家和翻译理论家曾经就翻译的原则与标准提出了一系列的经典:1.严复的“信、达、雅”1898年,清代翻译家严复在《天演论·译例言》(Evolution and Ethics)中提出“信、达、雅”的翻译标准。

严复翻译《天演论》的政治目的就是用进化论的“物竞天择,适者生存”原理,反对顽固派的保守思想,向国人敲响祖国危亡的警钟。

“信”主要指忠实于原作的内容,把原作的内容完整而准确地表达出来。

“达”指语言通顺易懂、符合规范。

“雅”就是要使译文流畅,有文采。

2.傅雷的求“神似”而非“形似”傅雷在1951年9月撰写的《<高老头>重译本序》一文中提出:“翻译应像临画一样,所求的不在形似,而在神似。

”他在1963年1月致罗新璋的复信中又再次提到:“愚对译事实看法甚简单,重神似不重形似。

”傅雷在此以自己深厚的文艺素养和长期的译事经验,采用移花接木的方式,将中国古典美学运用于翻译理论,借助绘画和诗文领域里的“形神论”来探讨文学翻译的艺术问题,将译论推向了新的发展阶段。

其独到之处就在于“把文学翻译纳入文艺美学的范畴,把翻译活动提高到审美的高度来认识”。

傅雷是“神似说”的最有代表性的人物。

什么是“神似”?《中国翻译词典》认为,翻译上的“‘形似’,一般理解为保留原文的形式,具体说,如保留原文的体裁、句型、句构和修辞手段等”。

“‘神韵’(神似)一词,似指译文要惟妙惟肖地再现原文中的颇具神采的意象和韵味无穷的语句”。

总之,从字面上追求译文与原文的对等,即“形似”;从内涵上追求译文与原文的对等,即“神似”。

对傅雷颇有研究的罗新璋先生对“神似”阐述得更为具体,他说:“神似,也即传神,顾名思义,就是传原文的精神,透过字面,把字里行间的意蕴曲达以出。

……各种文字各有特色,有许多难以互译的地方,而翻译决不是直线似的字当句对,而是多层次的传神达意。

”由此可见,“形”是“原文语言形式的美”,即语言美的“表素现象”是由原语语言的词汇、语法、文体与修辞构成的语言结构的美,可以通过直观看到,是显性的东西;“神”是“文章气质方面的美”,即语言美的“非表素现象”,是原作者所表达的“意在言外却又是无处不在的神思、气度”,是高层次的、深度的审美体会活动,看不见但能感觉到,是“隐性”的东西。

外国代表性翻译原则

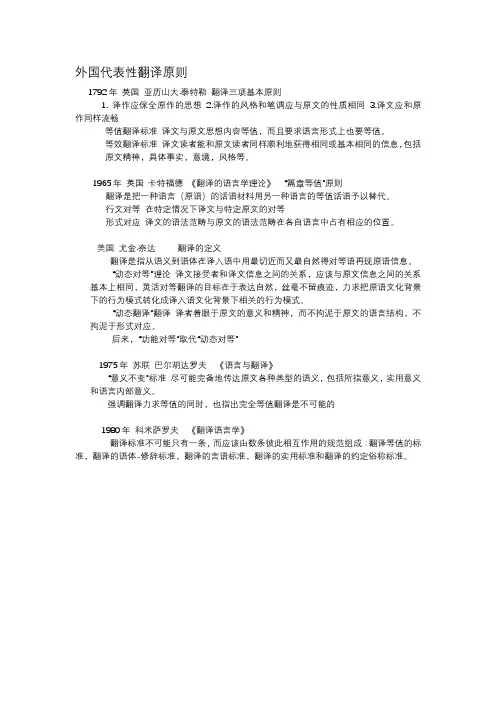

1792年英国亚历山大·泰特勒翻译三项基本原则

1. 译作应保全原作的思想

2.译作的风格和笔调应与原文的性质相同

3.译文应和原作同样流畅

等值翻译标准译文与原文思想内容等值,而且要求语言形式上也要等值。

等效翻译标准译文读者能和原文读者同样顺利地获得相同或基本相同的信息,包括原文精神,具体事实,意境,风格等。

1965年英国卡特福德《翻译的语言学理论》“篇章等值”原则

翻译是把一种语言(原语)的话语材料用另一种语言的等值话语予以替代。

行文对等在特定情况下译文与特定原文的对等

形式对应译文的语法范畴与原文的语法范畴在各自语言中占有相应的位置。

美国尤金·奈达翻译的定义

翻译是指从语义到语体在译入语中用最切近而又最自然得对等语再现原语信息。

“动态对等”理论译文接受者和译文信息之间的关系,应该与原文信息之间的关系基本上相同,灵活对等翻译的目标在于表达自然,丝毫不留痕迹,力求把原语文化背景下的行为模式转化成译入语文化背景下相关的行为模式。

“动态翻译”翻译译者着眼于原文的意义和精神,而不拘泥于原文的语言结构,不拘泥于形式对应。

后来,“功能对等”取代“动态对等”

1975年苏联巴尔胡达罗夫《语言与翻译》

“意义不变”标准尽可能完备地传达原文各种类型的语义,包括所指意义,实用意义和语言内部意义。

强调翻译力求等值的同时,也指出完全等值翻译是不可能的

1980年科米萨罗夫《翻译语言学》

翻译标准不可能只有一条,而应该由数条彼此相互作用的规范组成:翻译等值的标准,翻译的语体-修辞标准,翻译的言语标准,翻译的实用标准和翻译的约定俗称标准。

翻译标准-信达雅的理论翻译标准,就是衡量译文的尺度,是翻译实践所要遵循的准绳。

有没有一个统一的翻译标准?要不要订出一个翻译的标准来的。

因为不论是翻译政论文也好,科学技术也好,文学艺术也好,它们任务都是:用通顺的译文语言忠实地将原文的思想内容和风格传达出来。

它们的目的都是:使不懂得原文语言的读者确切地理解原文的意思。

由此可见,订出一个统一的标准,没有一个统一的标准怎样去判定译文的优劣?它关系到翻译的质量和效果。

所以,为了保证译文的质量,正确评估译文的高低优劣,订出一个统一的翻译标准,是很有必要的。

—翻译的标准——信、达、雅怎样确立翻译标准?这首先要求我们对原作进行细致的分析。

原作包含着三大要素:第一是内容,内容指的是作平中所叙述的事实、说明的事理,描写的景物以及在叙述、说明和描写之中所反映的作者的思想、观点、立场和所流露的感情;第二是形式,形式指的是语言形式,即作者所使用的词汇、语法、修辞手段的总和;第三是风格,风格指的是民族风格、时代风格、流派风格、语体风格和作者个人的语言风格等等。

翻译时,就是要把这三大要素表达出来,即原作的内容必须确切地传达出来,原作的语言形式必须换成译文的语言形式,原作的风格必须保持下来。

怎样把这三个方面加以概括,作为指导翻译实践的标准呢?对于这个问题,各有提法,众说纷纭,莫衷一是。

但是从我国来说,主要有两种提法,一种认为严复提的“信、达、雅”还可以作为翻译的标准,严氏的这个标准有缺陷:“他说的雅,是片面追求译文本身的古雅,严复主张用汉代以前的语法去译,认为这是上等的文言文,用了,才算登上了大雅之堂。

”虽然是这样,但是只要我们把“雅”的含义重新赋予新的含义就行了。

他们称之为“旧瓶装新水”持这种观点的主要是搞俄语翻译的人。

一种认为严复讲的标准没有谈风格问题,所说的达是指文字方面的,雅也是指文字而言,实际上没谈到风格问题。

为了避免对“雅”的含义重新赋予新的含义就行了。

他们称之为“旧瓶装新酒”。

英语翻译中的“信、达、雅”摘要:“信、达、雅”的翻译准则已为广大翻译工作者所接受,此准则对各种英语文体的翻译实践都具有指导意义.就科技类专业英语的英译汉,提出了正确把握这一翻译准则的12个字准确全面、严谨明确、通顺简练.还阐述了对翻译概念的认识和对直译、意译的看法.随着我国现代化建设的深入和开放程度的加快,科技类专业翻译的需求量越来越大,其中以英译汉为主.由于专业翻译所涉及的内容非常专业化,所以需由专业技术人员来翻译,这些专业技术人员一般都没有经过像英语专业学生那样的系统性翻译理论学习和翻译训练,但只要具有一定的外语水平,就能进行英译汉的专业翻译.从翻译是实践活动这一基本认识出发,专业技术人员学习一些翻译理论,或者更为确切地说是学习一些翻译的基本知识,对指导具体的翻译实践是有益的,对提高译文质量也是有帮助的.因此笔者认为,从事科技类专业英译汉的技术人员既要提高对翻译的认识,还要在翻译中对翻译准则(原则)进行正确的把握.1 对翻译的认识翻译是语言文字的实践活动,通过翻译将一种语言转变成了另一种语言.要做好这一实践活动,就要了解翻译对象(译出语或源语)在不同题材和体裁下的特点,了解并掌握不同的翻译方法和各种翻译技巧.对翻译者来讲,首先要对翻译的概念从本质上加以认识.许国璋先生在谈翻译时,总是先谈翻译目的,再谈翻译标准和方法.如果认为翻译只是在字面上将译出语译成译入语,则不免过于肤浅,这样在翻译时也就难免会犯错误.例如把A substantial excess in output capacity of atransformer can be achieved by accelerating the loss ofits insulation life.译成“变压器输出容量的过度超出可通过加速绝缘寿命的缩短来取得”.这样译,尽管没有语法结构上的错误(句子框架……can beachieved by……,……可通过……取得),substantial和loss两词也译得不错,但从逻辑角度分析,这样翻译是错误的(输出容量过度超出成为取得的结果).按正确的逻辑分析,加速绝缘寿命的缩短才是结果.所以此句应译为“变压器输出容量的过度超出会加速绝缘寿命的缩短”.又如The definitionof power transmission depends on who usesthe term.此句很容易译成“输电的定义取决于谁用这个术语”.这样译不能明确表达原文作者想要表达的意思.翻译当然应译“意”而不仅仅是译“字”,因此翻译者对翻译的概念应有深层次的、本质上的认识:翻译是将一种语言(文字的或语音的)所涵盖的信息(明说的或暗含的)传递到另一种语言的活动.上述的第一句之所以译错,是因为译文的意思并不是原文的意思(即涵盖的信息);第二句翻译的不足之处在于没有将原文暗含的信息(不同使用者对输电有不同的定义)在译文中明确表达出来.翻译的目的是要传递信息,而语言仅是信息的载体.信息传递过程如图1所示.language A brain language B(computer) 认知思维表达图1 信息传递过程翻译过程就是对原文之“意”的认知和用译文将此“意”表达出来的过程.对于英译汉来讲,认知是基础,是翻译的关键.因为认知涉及的是对外语原文的阅读和理解,表达使用的是母语,而中国人的母语水平一般要高于外语水平.认知和表达都离不开大脑的思维,翻译既要思索原文准确之意,又要思索如何将原文之意确切得体地表达出来.翻译者认知时要站在原文作者的立场上去理解原文,表达时要站在译文读者的立场上考虑如何表达原文作者所要表达的全部意思和意图,这是翻译工作者应树立的正确翻译观,有人称之为“同时伺候着两个主人,一个是原文作者,另一个是译文的读者.”2对翻译原则的认识在了解了翻译目的、翻译过程和正确翻译观等基本概念之后,对从事专业英语英译汉的技术人员来讲,必须要在翻译过程中遵循翻译的原则.这些原则既是翻译实践时的要求,又是译文质量优劣的评判标准,也称为翻译标准.就翻译原则而言,有各种说法,但其中一致公认的首推泰特勒的“翻译三原则”:1译作应完全复写出原作的思想;2 译作的风格和手法应和原作属同一性质;3 译作应具备原作所具有的通顺.我国提出翻译标准且影响力最大的是翻译家严复(1854-1921),他提出的“信、达、雅”3条准则一直为不少翻译工作者所接受.“信”是要求“译文取明深义……意义不背本文”,指的是译文要忠实于原文,其涵义深远,可理解为译文应从内容到形式全面地忠实于原文,有人称之为“译文要在词级、句级、段级和篇章级的各个层次与原文达到深层的等值”.“达”是要求“将全文神理,融会于心……下笔抒词……当前后引衬,以显其意”,指的是译文的通顺达意.“雅”要求“修辞立诚”,指的是译文的用词修辞.无论是“翻译三原则”还是“信、达、雅”,都体现了译文和原文信息等值这一基本要领与“原文作者原文译者译文译文读者”这一信息传递链,因而适用于一切翻译.但是时代在不断变化,社会在不断发展,不同题材和体载的文章,由于读者对象的不同,内容的不同,在表达形式、风格上也有很大的差别,如文学作品重视形象和艺术的效果,而科技专业文章则具有科技性强、专业性强、逻辑严密、表达要求简练等特点.采用“信、达、雅”这种划一的标准已不能直接体现对不同个性的具体要求,但“信、达、雅”准则能历经百年沧桑而不衰,说明了它的博大精深,说明其可随时代的变迁而赋予新的内涵.因此,一种做法是给“信、达、雅”赋予各种不同的内涵,对“信、达、雅”给予新的理解;另一种做法就是将“信、达、雅”原则结合不同题材和体载原文的翻译,提出多元化的具体翻译要求.如对于文学翻译,钱钟书先生提出了“传神”和“入化”的要求;科技翻译则比较认同“准确通顺”的要求(可以说是“信、达”在科技类专业英语英译汉时的要旨). 需要说明的是“,雅”并不是科技类专业英译汉的根本要求,当然能“雅”则“雅”,但也不必强求.例如:Electric power is transmitted at high voltagelevel either because of the distance or because of theamount of power,or because of their combination.译成“以高的电压等级输电是由于输电距离或输电量的需要,或者两者都有.”这样翻译,已经做到了“信”,译句中their combination(字面意思:两者的组合)的翻译也已经做到了“达”.若一定要追求译文的“雅”,可以译成“两者兼而有之”.从此例可以看出,科技类专业英译汉时“,雅”并不是主要方面,但做到了“雅”,可使译文增光添彩,使译文更加完美.3 科技类专业英语英译汉准则的具体把握“信、达、雅”的准则对一切翻译都具有指导意义,但在具体翻译实践中对其尺度的把握上,因译者对其理解程度的不同而很难把握好,所以在科技翻译中,一般以准确和通顺来把握“信”和“达”,尽管后者比前者的涵义更深远、更丰富.科技专业英语的英译汉,并不像文学翻译那样需要太多地考虑修辞,考虑文笔的优美,反而要注意另外的一些特点,如专业性强、逻辑严密、表达明确简练.结合这些特点,本文提出了科技类专业英语英译汉时正确把握翻译准则的12个字:准确全面、严谨明确、通顺简练.“准确全面”是指译文要忠实于原文,没有走样、歪曲和丝毫的遗漏.这涉及是否做到“信”.“严谨”是指译文表达要严密、合乎逻辑,译文不应引起读者对意思的曲解、费解(不理解).这是科技类专业英语特点所决定的.本文所举第1句例句就说明了因逻辑关系的错误而导致的误译.要使逻辑严密就需要译者具备非常专业化的知识,同时又要对原文有透彻的理解,容不得丝毫的一知半解.例如,The arrester may have to operate andcease conduction with full line2to2line voltage.若不具备一定的专业知识,就会译成“避雷器必须在全线电压下动作和停止导通”.这样译,从逻辑上讲是自相矛盾的,因避雷器的动作就是指避雷器的导通,这样就成了“避雷器必须在全线电压下导通和停止导通”,既要导通又要停止导通,则自相矛盾.根据专业知识,结合本句并通过理解,可知道动作是指在过电压下的动作,而停止导通是指在过电压作用后在工频电压作用下的熄弧,所以此句正确的译文应为“避雷器在全线电压下,必须可以(在过电压作用下)动作并(在过电压作用后)熄弧”.“明确”是指在表达上要确切、明了,容不得任何的模棱两可.例如将A circuit breaker must beeffective instantaneously when it is called upon toperform any switching operation after long periodswithout movement译成“在断路器长期没有动之后,被要求去执行任何开关操作时其必须立即有效”.将movement译成“动”,译得不准确.断路器安装后是不能移动的,动是指断路器中的触头(动触头)动,而触头动习惯称为断路器动作.将switching operation译成“开关操作”,译得也不明确,这里具体是指switching on oroff operation.将effective译成“有效的”也不明确,让读者琢磨.所以根据“明确”的要旨,此句可译成“在断路器长期没有动作之后,一旦让其完成任何投切操作,它应立即动作.”“通顺”是指译文的文理通顺,行文流畅.在专业英语英译汉时引起译文不通畅的多数原因在于表达上不符合汉语语言和专业的表达规范.如将high voltage and high current译成“高电压高电流”就不符合汉语规范,汉语中电压有高低之分,电流只有大小之分,因此应该译为“高压大电流”.再如前面例句中的high voltage level若译成“电压水平”就不符合专业表达的规范,因为输电电压有一级级的标准等级,如35kV,110kV,220kV.“简练”是指译文应简洁精练.专业英语译文只要能将内容表达清楚,能简练则尽量简练.例如将Then another voltage reduction is experienced inlocal substations译成“在地区变电站电压再次降低”,要比译成“在地区变电站经过又一次电压降低”更为简练.电力专业英语的教学和翻译实践表明“,准确全面、严谨明确、通顺简练”这12个字既融入了“信、达、雅”的翻译准则,又结合了科技类专业英语的具体特点,同时还具有通俗明了和较好的可操作性.4 对直译和意译的看法直译(literal translation)是指尽量保持原文的语言形式(包括用词、句子结构、表达形式等)将原文意思传达过来.意译(free translation)则从意思出发将原文意思表达出来,而不必注意原文的语言形式.由于科技类专业英语为论证叙述型文体,而且原文逻辑性强、结构严密、语言精练,所以一般采用直译已能很好地传达原文意思,也就是说翻译时以直译为主.直译为主说明能够直译就不要采用意译,因若意译不当,可能反而弄巧成拙,造成意思上的不准确和逻辑上的不严密.例如将The modern power system must recognize the public’sdependence on electricservice译成“现代电力系统必须认识到公众看法取决于供电质量的好坏”.还认为是在意译,这与正确翻译“现代电力系统必须认识到社会对供电的依赖性”意思上已有不同.如何把握什么时候才采用意译呢?很简单,先直译,直译译文还不能表达出原文作者想要表达的意思时,才采用意译.例如Underground power cableshave the further disadvantage of poor accessibility.直译时译成“地下电力电缆还有难于接近的缺点”.这显然不能表达原文作者想要表达的意思,故应采用意译,译成“地下电力电缆还有难于维修的缺点.”(因为接近的目的是要去维修,而维修须挖开地面因而很困难)过分拘泥于原文字面,生搬原文结构而造成“字”到“意”不到或走腔变调(翻译腔),是直译时容易犯的错误,翻译者应知道直译并不是字对字(word2for2word)的翻译,直译时允许改变词序、语序、主句从句次序,直译时允许转译、分译、反译,但这些变动仍脱离不了原文的用词、原文的句子结构和原句的表达形式,而意译时这些方面已经大不相同.例如将Design parametersinvolved usually permit a lower cost generator at thelower value of SCR译成“相关的设计参数通常使短路比(SCR)越小的发电机造价越低”,虽然采用了转译,但仍属直译范畴.5 结束语专业技术人员在英译汉中的最大优势是精通专业,这给翻译实践提供了一个非常良好的知识平台,因为专业翻译还是要立足于本专业(因译文读者为本专业人士).了解翻译目的,树立正确的翻译观,掌握在翻译实践中对翻译准则的把握方法,或许会起到“事半功倍”的效果. 参考文献:[1] 屠志健.电力专业英语阅读与翻译[M].上海:上海外语教育出版社,2000.[2] 范仲英.实用翻译教程[M].北京:外语教育与研究出版社,1994.[3] 文军.论翻译过程与翻译标准的关系[J].上海科技翻译,2000,(4):1~5.[4] 王鲜杰.翻译评论应有多元标准[J].上海科技翻译,1999,(4):54-55.。

一、翻译的标准1.清代翻译家严复1895年在其《天演论﹒译例言》中提出了“信、达、雅”三字标准。

2. “译事三难:信、达、雅.求其信,已大难矣!顾信矣不达,虽译犹不译也,则达尚焉。

……译文取明深意,故词句之间,时有所颠倒附益,不斤斤于字比句次,而意义则不倍文本。

……至原文词理本深,难于共喻,则当前后引衬,以显其意。

凡此经营,皆所以为达;为达,即所以为信也.4.在严复的翻译标准里,“信"就是译文意义“不倍原文"。

为了能“达”,译者应“将全文神理,融会于心”,“下笔抒词,自善互备",“词句之间,时有所颠倒附益,不斤斤于字比句次”,“至于原文词理本深,难于共喻,则当前后引衬,以显其意”。

为了求“雅”,严复主张“用汉以前字法句法”,反对“用近世利俗文字”。

在严复看来,“信”、“达”、“雅”三者关系密切,缺一不可,“达"是为了“信”、“雅”是为了“达”。

5. “信”就是忠实原文.忠实原文的前提是读懂原文;此外还要让读者通过你的译文去理解原作者所表达的意思.如果你的译文人家看了如在云里雾里,半天不知所云,那么人们就不知道原作者在说些什么。

6.”达”就是通顺。

“达"不仅要语法正确,最重要的是要看语感。

凡是符合中国人说话行文感觉的,就是通畅的中文;同样,凡是符合说英语的人说话行文感觉的,就是通畅的英文。

(如译文过分拘泥于原文就不会达到“达”的要求。

)7。

”雅”即是“美”.翻译中对“雅”的追求就应表现为努力发挥译文语言的优势来表现原文的风格。

在《论翻译》中,林语堂把翻译标准的问题概括为以下三方面。

第一是忠实标准,第二是通顺标准,第三是美的标准。

这翻译的三重标准与严氏的“译事之难"大体上是正相比符的。

忠实就是“信”,通顺就是“达”,至于翻译与艺术文(诗文戏曲)的关系,当然不是“雅”字所能包括。

但为叫起来方便起见,就以极典雅的“信、达、雅”三字包括这三方面,也无不可。

对比浅析中西翻译标准翻译标准是翻译理论研究的重要组成部分,也是翻译理论界争议颇多的一个领域。

翻译标准既是翻译活动需要遵循的准绳也是鉴定翻译成果的尺度。

中西方的翻译学家们在不同时期提出了不同的翻译准则或标准,必定在不同时期得出不同的译品,形成了翻译界百花齐放的盛观。

中西方思维方式差异、理论体系不同,翻译标准则沿着各自不同的方向进展着。

在西方最具代表性和影响力的是“对等原则”;而在ZG,则是严复的“信达雅”。

在翻译实践活动中,二者都对各自的译者起到了非常重要的指导作用。

1 西方的“对等原则”据考证西方的翻译史比我国早300多年,其理论流派纷繁丰富。

纵观西方翻译史上的主要观点,第一个提出“同等效果”原则的是十八世纪英国翻译理论家泰特勒,后来苏联的费道罗夫提出了“等值翻译”理论;英国的卡特福特提出了“语篇对等”;美国的尤金・奈达提出了“功能对等”等等。

其中奈达的“功能对等”理论可谓是最为典型和有影响力的翻译标准论。

奈达被认为是当代西方翻译研究中贡献最大研究者之一,他理论的核心思想是功能对等。

他在1964年发表的《翻译科学初探》中提出:一、忠实于原文;二、传神;三、语言流畅自然;四、同等效应。

最后一条的同等效应即动态对等是此原则的核心。

所谓动态翻译是指从语义到文体,在接受语中用最切近而又自然的对等语再现源语的信息,它要求译文不拘泥于形式对应。

功能对等的前身即为动态对等。

奈达提出“翻译要达到的不是语言的对等,而是语言功能的对等,是读者心理反应的对等,即译文在译文读者心中的反映应和原文在原文读者心中的心理反应相似(并非相等)。

奈达后来提出了不同层次的翻译对等这一概念,他指出,对等决不是数学意义上的完全等同,翻译只能达到“功能对等”。

因此,他提出了“最低层次的对等”和“最高层次的对等”两个概念。

最低层次的对等,是指“译文能达到充分的对等,是目的语的听众或读者能理解和观赏原文听众或读者对源文的理解和观赏”。

最高层次的对等是指“译文达到高度的对等,使目的语听众或读者在理解和观赏译文时所作出的反映基本上一致。

浅谈翻译标准“信、达、雅”作者:马静来源:《北方文学》2019年第09期摘要:翻译标准在翻译理论中既复杂又难以把握,对翻译中的一些标准的理解也是仁者见仁,智者见智。

翻译工作者对翻译标准的研究似乎从未停止过,这归根结底是对翻译的认识问题,而围绕这些标准的争论实际上是对翻译的定义、性质、策略等方面的讨论与研究。

关键词:翻译标准;信、达、雅;直译;意译语言是人类最最主要的社交工具,是人们相互之间表达交流的重要表达方式。

它不仅仅是咱们人类主要的智慧结晶,更是沟通交流的媒介。

我们生存在地球上就不可逃避用语言来进行社交活动。

即使我们可以通过肢体动作、表情、图案等等来表达我们的思想,但是语言是不能被代替的最重要的交流媒介。

人类借助语言保留和传承人类文明的成果。

语言是民族的重要特征之一。

语言人类交流的重要媒介,我们通过语言传达思想文化,语言也对我们的经济、政治、文化有着极大的影响。

不同的国家、民族之间所使用的语言形式不同,这就促使着翻译的产生以及翻译方法的不断深入研究。

为了更好地使用语言,服务社会,语言已经成为了一门学科来专门研究,而翻译,是这一门学科的重要分支。

翻译可以说是我们对语言进行操作的行为,就是将一种语言转换成另一种语言的过程。

正是由于语言的多样性,我们才需要不断研究翻译方法,使翻译的语言更加贴合源语言,更容易被大众接受。

语言在不同的宗教、文化、生活环境、地理位置等诸多复杂因素影响下,不同语言的使用者有着不同的习惯用语。

由于文化和环境的不同,各民族人民之间的习惯用语不尽相同,这是各民族内部产生、理解、消化的特殊产物。

习惯用语的翻译无疑是沟通交流中不可忽视的障碍,也是翻译活动的重要阻碍。

我们汉语里的成语、谚语、和俗语的数目相当可观。

它们是饱含着人民群众中的智慧结晶的,用短短的几个字、几个词、几句话表达深刻的含义。

若是仅仅运用直译的方法逐字逐句翻译,表达效果不仅是大打折扣,甚至是完全丢失。

这说明多种翻译方法的运用是十分重要的,我们应当不断摸索,深入研究,在表达清楚源语言的含义的基础上使译文通顺、美化、有文采。