中国桥梁用钢发展.

- 格式:doc

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:8

中国桥梁发展史中国桥梁发展史中国桥梁的历史可以上溯到6000年前的氏族公社时代,到了1000多年前的隋、唐、宋三代,古代桥梁发展到了巅峰时期。

在最近的1000年中,中国的桥梁技术全面落后于世界的脚步,中国第一座现代化桥梁的出现距今仅100多年历史,而且是由外国人建造的。

从钱塘江大桥算起,中国人自己设计现代桥梁的历史还不足70年;从南京长江大桥算起,中国人自行设计建造大型桥梁的历史仅34年。

九十年代以来,中国桥梁的成就才使我们重新无愧于祖先地站到了世界前列,这是中国桥梁建设的伟大复兴时代。

梁桥的新生梁桥作为最简单实用的桥型,在桥梁史上出现得最早,在中国古代曾被拱桥的光环所湮没,但却是现代桥梁的始作俑者。

现代梁桥技术中,钢板梁桥和钢桁架梁桥出现得最早,以后,混凝土桥梁以其经济性和便于维护的优势,得到了长足的发展。

中国的预应力混凝土简支梁桥和连续梁桥在八十年代以后得到广泛采用,成为长桥和大跨径桥梁的主要桥型。

浙江省瑞安飞云江桥最大跨径62米,桥长1722米,是中国当时最大跨径的预应力混凝土简支梁公路桥。

八十年代以来,预应力混凝土连续梁桥成为中国公路桥梁的重要桥型。

1984年建成的湖北省沙洋汉江桥是首座跨径超过100米的连续梁桥,跨径100米以上的连续梁桥还有广东省广州大桥、江门外海桥、惠州东江桥、湖南省常德沅江桥、贵州省思南乌江桥、天津市永定新河华北桥、湖北省宜城汉江桥、宜昌乐天溪桥、江苏省南京长江第二大桥北汊桥等,其中南京长江第二大桥北汊桥的最大跨径达到165米,外海桥的连续长度达到880米。

作为现代梁桥的分支――连续刚构、斜腿刚构等新桥型在八十年代取得了突破性进展。

1981年中国跨径最大的预应力混凝土斜腿刚构桥――浊漳河桥建成,此桥是邯(郸)长(治)铁路上的一座大型桥梁,位于山西省黎城和潞城交界处,跨越两岸陡峭的浊漳河,主跨达到82米。

1982年底,另一座更大的钢箱型斜腿刚构桥落成。

这就是位于陕西省安康水电站铁路专用线上的安康汉江桥,主跨达176米,是当时世界跨径最大的钢斜腿刚构铁路桥。

浅谈我国道路桥梁的发展现状及其发展趋势引言概述:我国道路桥梁的发展一直以来都备受关注,它不仅是现代交通运输的重要组成部分,也是经济发展和社会进步的基础设施。

本文将从四个方面详细阐述我国道路桥梁的发展现状及其发展趋势。

一、桥梁建设规模的扩大1.1 城市化进程的推动:随着城市化进程的加快,城市交通需求不断增长,道路桥梁建设规模也随之扩大。

城市道路桥梁的建设不仅要满足交通需求,还要兼顾城市规划、环境保护等因素。

1.2 高速公路网络的完善:我国高速公路网络不断扩大,需要大量的桥梁来连接各个城市和地区。

高速公路桥梁的建设要求更高的技术水平和施工质量,以确保行车安全和通行效率。

1.3 农村公路建设的加强:农村公路是农村地区发展的重要支撑,近年来,我国加大了对农村公路建设的投入,桥梁建设在农村公路中起到了关键的作用。

二、桥梁技术的创新与进步2.1 钢结构桥梁的应用:钢结构桥梁具有自重轻、施工快、寿命长等优点,近年来在我国得到广泛应用。

钢结构桥梁的发展趋势是不断提高桥梁的承载能力和抗震能力,同时降低施工成本和维护费用。

2.2 预应力混凝土桥梁的发展:预应力混凝土桥梁具有较高的承载能力和抗震能力,是大跨度桥梁的首选结构形式。

未来的发展趋势是进一步提高预应力混凝土桥梁的施工质量和使用寿命。

2.3 桥梁监测与维护技术的创新:随着桥梁规模的扩大和使用年限的增加,桥梁的监测与维护显得尤为重要。

新型的监测技术和维护方法的应用,可以及时发现桥梁的损伤和缺陷,并采取相应的修复和加固措施。

三、桥梁安全管理的加强3.1 桥梁设计标准的完善:我国不断完善桥梁设计标准,提高桥梁的抗震能力和安全系数。

新的设计标准要求桥梁在设计、施工和使用过程中更加注重安全性能,确保桥梁的安全运行。

3.2 桥梁安全评估的推进:桥梁安全评估是对桥梁结构和使用状况进行全面评估和分析,为桥梁的安全管理提供科学依据。

我国将加强对桥梁安全评估的推进,提高桥梁的安全性能。

回顾六十年建筑钢结构发展3篇回顾六十年建筑钢结构发展1回顾六十年建筑钢结构发展建筑钢结构是一种采用钢材作为主要承重结构构件的建筑结构形式,具有高强度、轻质、耐用等特点,广泛应用于各类建筑工程中。

自上世纪五十年代起,我国开始引进、研发和生产建筑钢结构,经过六十年的发展,建筑钢结构已经成为国内建筑工程中的重要组成部分。

本文将回顾六十年来建筑钢结构的发展历程,探寻其发展趋势。

上世纪五十年代,建筑钢结构在我国尚属于新兴技术,国内的建筑钢结构主要是引进的,如1950年引进的东京大学动力实验厅、1951年引进的莫斯科白楼公寓等。

这些进口的建筑钢结构引起了国内建筑界的强烈关注,推动了国内技术人员对这一领域的研究和开发。

上世纪六十年代是我国建筑钢结构发展的关键时期,以地震为契机,钢结构在我国开始得到广泛应用。

1960年至1970年期间,我国建筑钢结构采用简单的钢筋混凝土组合结构形式,如钢筋混凝土框架、钢筋混凝土剪力墙等。

1971年至1990年期间,我国的建筑钢结构已经开始发展成为成套产品,主要发展了钢框架、钢桁架、钢柱和桥梁构件等钢结构产品。

1992年至2000年期间,我国建筑钢结构经历了一次技术革新,采用了“局部构件预制化,现场装配”的生产方式,提高了工程的生产效率和工程质量。

同时,钢结构在超高层、大跨度和特殊用途建筑中得到了大量应用。

2001年至2010年期间,我国建筑钢结构行业得到快速发展,特别是在生产、制造、施工等方面均取得了重大突破。

钢结构成套化生产技术和CAD、CAM、CNC及BIM等先进技术的应用引领了整个行业的发展。

同时,钢结构在地下空间、公路桥梁和轨道交通等领域的应用也逐渐扩大。

2011年至今,我国建筑钢结构行业不断迈向高端,技术水平和产品质量也得到了极大提升。

钢结构建筑的高清洁性、耐久性、成本优势等特点得到了充分的认可,其在环保、可持续发展等方面也具有广泛的应用前景。

此外,以智能制造、绿色工程、建筑信息化等为代表的新兴技术将进一步推动建筑钢结构行业的发展。

2023年钢结构行业市场发展现状

钢结构行业是近年来快速崛起的一个新兴行业,国内市场非常活跃。

目前,钢结构行业在建筑、桥梁、钢筋混凝土构筑物等领域应用广泛,同时随着工业化和城市化进程的加速,钢结构行业市场需求不断增长。

钢结构行业市场的现状可以概括为以下几个方面:

一、市场规模逐年扩大

钢结构行业在我国近年来经历了快速发展,市场规模逐年扩大。

据市场研究机构数据显示,2014年国内钢结构行业市场规模为3915亿元,2015年达到4650亿元,市场规模同比增长19%。

未来市场规模将进一步扩大。

二、需求领域不断拓宽

钢结构行业涉及的应用领域包括建筑、桥梁、工业厂房、石化、海洋平台等众多领域。

目前需求领域不断拓宽,例如城市轨道交通、电视塔、景区桥梁等钢结构应用也越来越广泛。

三、技术水平逐渐提高

钢结构行业的技术水平不断提高,有一批具有核心技术的企业在市场上崭露头角,例如中建二局、中国铁建等,这为中国钢结构行业的快速发展提供了有力的支持。

同时,钢结构行业在国际市场的竞争力也不断提高。

四、市场竞争激烈

虽然钢结构行业市场需求逐年攀升,但市场竞争也越来越激烈。

除了国内钢结构企业之间的竞争,国外企业也开始向中国市场进军。

如何提高企业竞争力,降低生产成本,是企业发展的重要议题。

总的来说,钢结构行业市场需求不断增长,市场规模进一步扩大,但市场竞争也越来越激烈。

随着技术不断进步和市场需求的不断变化,钢结构行业仍有巨大的潜力和发展空间。

未来,企业应该加强技术创新和管理创新,提高企业的核心竞争力。

我国钢结构的发展中国钢结构的发展历程如下:1、起步阶段(上世纪50年代至60年代)新中国成立初期,由于国内钢产量极低(仅135万吨/年),钢结构建设主要依赖于苏联的技术和经济援助。

在这一阶段,苏联援建了156项大型工业项目,包括鞍山钢铁厂、武汉钢铁厂、大连造船厂、哈尔滨飞机制造厂等重要基础设施,推动了中国重工业体系的建立。

同时,全国各地设立了多个工业设计院和钢铁设计院,加强了钢结构的设计和施工能力。

2、低潮阶段(上世纪60年代中后期至70年代)这一时期,受到多种因素的影响,包括资源短缺、经济波动和技术瓶颈等,中国钢结构的发展经历了一段相对停滞和缓慢的时期。

3、发展时期(上世纪80年代至90年代)改革开放以后,中国经济快速增长,科技进步带动了钢结构产业的复苏和发展。

在这个阶段,中国的钢产量大幅增加,产业结构优化升级,建筑设计和施工技术不断提升,钢结构在房屋、桥梁、塔桅、容器及水工等多个领域的应用逐渐增多。

4、强盛阶段(2000年至2010年)进入21世纪,尤其是2000年至2010年间,随着工业化进程加快和现代化建设需求的增加,钢结构产业得到了前所未有的繁荣。

建筑用钢量显著提升,钢材品种规格多样化,钢结构住宅、高层建筑、大跨径桥梁等工程项目大量涌现,标志着中国钢结构行业进入了技术成熟、规模壮大的新阶段。

5、走向成熟与技术创新(2010年后至今)自2010年以来,中国钢结构行业继续保持着强劲的发展势头,不仅在国内市场广泛应用,而且在国际市场上也崭露头角。

随着绿色建筑理念的推广和可持续发展目标的提出,钢结构以其环保、节能、高效的特点,被广泛应用于绿色建筑、装配式建筑等领域,并在设计、制造、施工技术等方面不断创新和完善。

6、未来展望钢结构在未来将以其优异的力学性能、高效的装配化施工、节能环保的绿色属性,以及智能建造与数字化转型的深度融合,持续引领建筑业的创新发展和转型升级,实现更加广泛和深入的应用,服务于中国乃至全球的高品质建筑和基础设施建设需求。

我国钢结构产业现状以及发展策略探究摘要:钢结构是由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一,具有强度高、自重轻、整体刚度好、抵抗变形能力强,故在大跨度和超高、超重型的建筑物中得到广泛应用。

伴随着经济飞速发展,钢结构产业迎来了历史上新的发展机遇,不论是国家政策倾向还是科学信息技术发展,都为钢结构行业未来规划发展提供了强有力的保障。

本文首先阐述我国钢结构产业现状,然后分析我国刚接产业发展策略,仅供有关人士参考。

关键词:钢结构;产业现状;发展策略钢结构是指用钢板、钢管、型钢等,通过焊接、螺栓、铆钉、粘接等连接方式组成房屋、桥梁、塔桅、采油平台、容器管道、装备、家具等结构。

钢结构具有强度高、自重轻、整体刚性好、变形能力强的显著优点,不仅能够进一步提高结构的安全性与抗震性,而且可以创造更大的建筑使用空间,同时能够实现钢材的循环利用,降低能耗和不可再生资源消耗量以及碳排放量,符合我国可持续发展战略及节能环保型社会的创建。

现阶段钢结构已经成为我国建筑业发展的主流和趋势,预计未来几年钢结构行业将快速扩张。

由此可见,对我国钢结构产业现状以及发展策略进行探究具有重要现实意义。

一、我国钢结构产业现状我国虽然早期在铁结构方面有卓越的成就,但长期停留于铁制建筑物的水平。

直到19世纪末,我国才开始采用现代化钢结构。

新中国成立后,钢结构的应用有了很大的发展,不论在数量上或质量上都远远超过了过去。

轻钢结构的楼面由冷弯薄壁型钢架或组合梁、楼面OSB结构板,支撑、连接件等组成,所用的材料是定向刨花板,水泥纤维板,以及胶合板。

在这些轻质楼面上每平方米可承受316~365公斤的荷载。

钢结构建筑的多少,标志着一个国家或一个地区的经济实力和经济发达程度。

进入2000年以后,我国国民经济显著增长,国力明显增强,钢产量成为世界大国,在建筑中提出了要“积极、合理地用钢”,从此甩掉了“限制用钢”的束缚,钢结构建筑在经济发达地区逐渐增多。

特别是2008年前后,在奥运会的推动下,出现了钢结构建筑热潮,强劲的市场需求,推动钢结构建筑迅猛发展,建成了一大批钢结构场馆、机场、车站和高层建筑,其中,有的钢结构建筑在制作安装技术方面具有世界一流水平,如奥运会国家体育场等建筑。

简述中国桥梁的发展史

中国桥梁的发展史悠久且丰富多彩,从古代的简单木桥和石桥到现代的大跨度钢结构和斜拉桥,中国的桥梁建设经历了长期的发展过程。

具体如下:

1. 古代桥梁:中国的桥梁历史可以追溯到商朝,当时已有“钜桥”的记载。

《诗经》中也有周文王在渭河上架设浮桥的记载。

春秋战国时期到秦汉,随着社会的发展和战争的需要,桥梁技术逐渐提高。

隋唐时期,桥梁建设达到了一个新的高度,出现了许多著名的石桥和铁索桥。

2. 中世纪桥梁:宋、元、明、清各代,桥梁技术继续发展,特别是石拱桥的建设技术日臻成熟,留下了许多历史悠久的古桥,如赵州桥等。

3. 近现代桥梁:进入近现代,随着科技的进步和工程技术的发展,中国开始建造更为先进的桥梁。

1968年建成的南京长江大桥,是一座公路铁路两用的连续钢桁架桥,标志着中国桥梁建设的一个重要里程碑。

4. 当代桥梁:改革开放以来,中国的桥梁建设进入了快速发展期。

1982年建成的陕西安康汉江斜腿钢架桥,主跨176米的铁路钢桥,是当时世界同类桥梁跨度较大的。

1991年开工的上海杨浦大桥,主跨602米的结合梁斜拉桥在1994年建成时,居世界斜拉桥跨度之首,是中国大跨度桥梁的又一里程碑。

综上所述,中国桥梁的发展史反映了中国古代至现代社会的工程技术成就和文化特色,从最初的简易桥梁到如今的世界级大跨度桥梁,中国的桥梁建设展现了不断创新和突破的精神。

2024年钢绞线市场发展现状引言钢绞线是一种由多股钢丝绞合而成的产品,具有高强度、耐腐蚀、抗拉强度好等特点,被广泛应用于建筑、桥梁、隧道等工程领域。

本文将对当前钢绞线市场的发展现状进行分析和总结。

市场规模与增长趋势随着建筑行业的快速发展,钢绞线市场迅速扩大。

据统计数据显示,近年来,全球钢绞线市场年均增长率约为5%。

其中,中国是全球最大的钢绞线市场,约占全球市场份额的30%。

同时,东南亚和中东地区的市场也呈现快速增长的趋势。

市场竞争格局目前,全球钢绞线市场竞争激烈,市场上存在着多家知名的钢绞线生产企业。

主要竞争者之间通过技术创新、品牌影响力、产品质量和价格等方面展开竞争。

此外,一些新兴市场玩家通过低成本和灵活的经营模式也在市场上取得了一定的份额。

主要市场应用领域钢绞线主要应用于建筑和工程领域,在不同应用领域有着不同的需求和规格要求。

建筑领域中,钢绞线主要用于混凝土结构的加固和预应力工程。

工程领域中,钢绞线主要应用在桥梁、隧道、铁路轨道等工程建设中,用于增加结构的强度和稳定性。

市场发展驱动因素钢绞线市场的发展离不开以下几个驱动因素:1.建筑行业的快速发展和工程建设规模的扩大,促使钢绞线市场需求增长。

2.新兴市场的兴起,对钢绞线等建筑材料的需求增加。

3.技术创新的推动,使得钢绞线的性能不断提升,满足不同领域的需求。

市场面临的挑战虽然钢绞线市场发展迅速,但也面临一些挑战:1.钢绞线的价格波动较大,受到原材料价格和市场供需关系的影响。

2.环保要求的增加,加大了钢绞线生产企业的生产成本和技术投入。

3.在一些新兴市场,存在着低价竞争和产品质量良莠不齐的情况。

市场前景展望尽管钢绞线市场面临一些挑战,但由于建筑行业和工程建设的持续发展,钢绞线市场仍具有较大的潜力和市场前景。

1.随着城镇化的进一步推进,建筑行业和工程建设规模将继续扩大,促使钢绞线市场需求稳步增长。

2.技术创新的推动将使钢绞线的性能不断提升,满足不断变化的市场需求。

我国钢结构行业发展的现状、趋势和存在的问题共3篇我国钢结构行业发展的现状、趋势和存在的问题1随着我国工业发展的不断壮大,钢结构行业作为一个新兴产业也迅速发展起来。

如今,在我国工程建设中,钢结构已经成为了一种重要的建筑形式。

随着钢结构市场不断扩大,其行业的规模和产值也不断增加,但在这时期中难免会存在一些问题。

一、我国钢结构行业的现状中国钢结构行业是经过几十年的发展逐渐壮大的,成为一个非常有活力的产业。

随着过去几年各种重大事件和项目的建立,我国钢结构行业的蓬勃发展已经吸引了许多人的目光。

据统计,在2019年,我国钢结构行业的总规模达到了近2000亿元,成为我国建筑行业的一大潜力领域。

同时,我国钢结构行业还出现了一些新的趋势。

一方面,近年来,我国在政策上加强了对环境保护的重视,钢结构行业也在逐渐向绿色化方向转变。

另一方面,随着科技的进步,钢结构建筑的设计、制造和施工也越来越精细化、高效化、自动化。

二、我国钢结构行业的趋势1.需求非常大钢结构建筑发展的重要原因之一,在于对材料的需求。

从我国当前经济建设的角度来看,钢结构建筑的发展具有很大优势。

越来越多的钢结构项目开始在我国出现,比如国家会议中心、北京国家体育馆和上海世博会主题馆等等。

随着现代城市的建设和产业的发展,对于钢结构建筑的需求仍将持续增长。

2.技术日益成熟从技术发展来看,钢铁生产制造技术和环保技术得到了相当大的进步。

同时,通过数字化设计和先进的加工设备,结构件制造和集成化施工也变得更加高效和精确。

随着钢结构建筑技术的成熟和普及,其应用领域将逐渐拓宽。

3.绿色化、低碳化、标准化建筑建筑行业向绿色化、低碳化、标准化建筑转变,可以减少建筑过程中的碳排放,改善空气质量。

同时标准化建筑有更高的工艺要求和质量保证,建筑产品在各方面具有可靠性和有质量的保证。

三、我国钢结构行业存在的问题1.人才匮乏很多钢结构企业在发展过程中普遍存在缺乏专业人才的问题。

由于这是一个新兴产业,还没有像其它行业那样拥有足够数量的人才来支撑其快速发展。

钢结构在中国的发展摘要:通过跟传统混凝土结构对比,介绍钢结构“轻、快、好、省、环保”特点,钢结构建筑在中国的发展关键词:建筑钢结构施工工期建设成本节能环保钢结构建筑简介钢结构建筑是指由型钢和钢板等制成梁、柱等基本构件,再通过焊缝、螺栓或铆钉将其连接成可承受各种荷载作用的建筑体系。

20世纪以来随着科学技术及社会生产力的飞速发展,建筑钢结构由于钢材的优异性能,制作安装的高度工业化及能够实现传统建筑无法实现的特殊造型等特点,已经在全球范围得到越来越广泛的应用。

同钢筋混凝土结构建相比,钢结构主要具有“轻、快、好、省、环保”等特点。

1、轻钢材强度高、弹性模量也较高。

因此,钢结构的综合机械性能也相对较高。

在相同受力条件、相同建筑功能要求下,钢结构的构件截面较小,自重较轻,便于制作、运输和安装。

一情况下,钢筋混凝土建筑物的自重在1.8~2t/ m2左右,而钢结构建筑物的自重大都在1 t/ m2以下。

建筑物自重的降低,会大大减少基础负载,降低基础造价,减少能耗,节约工程成本。

2、快钢结构建筑的主要部份,除基础外大都在工厂进行工业化生产,其原材料、半成品、部件等都有严格的质量检验及保障体系,因而构件质量更容易控制,可靠性高。

由于实现了工业化生产,项目建设现场的工作多是构件安装,受天气影响较小。

同时,工厂制作与现场安装可以平行进行,便于统筹安排,缩短建设周期、节约管理成本和提高资金的经济效率。

一般说来,采用钢结构方案至少可比混凝土方案节约30%的施工周期。

同时由于基础的工作量大幅度的减少,基础施工时受天气、施工环境等方面影响的可能性也会大幅度的减少,从而保证工期。

3、好钢材材质均匀,韧性好,结构的可靠性高,抗震性好。

钢材内部组织均匀,近似于各向同性的均质体,因而钢结构的实际工作性能更符合目前采用的计算理论,结构可靠性高,能承受较大的冲击和动力荷载。

钢结构的自重轻,惯性小,受到地震引发的地震作用也较小。

正常抗震设计的钢结构建筑,极少因地震而倒塌。

2024年钢桥市场前景分析1. 引言本文旨在对钢桥市场进行前景分析,以便投资者更好地了解该市场的潜在机会和挑战。

钢桥市场作为一个重要的产业领域,对经济增长有着重要的贡献。

通过对市场趋势、竞争格局和政策环境的分析,可以为投资者提供有价值的参考和决策支持。

2. 市场概况钢桥市场是指钢结构桥梁领域的市场,主要包括桥梁设计、制造、施工和维护等环节。

钢桥作为城市交通和基础设施建设的重要组成部分,对于城市发展和现代化建设具有重要意义。

3. 市场趋势3.1 建设规模持续扩大随着城市化进程的推进和交通基础设施建设的加快,钢桥市场的建设规模呈现持续扩大的趋势。

不仅新建桥梁数量增加,而且老旧桥梁的维修和改造需求也日益突出。

3.2 技术创新推动市场发展随着科技的不断进步,钢桥领域也出现了许多创新技术和新材料的应用。

比如,钢纤维混凝土桥梁、预应力钢桥等新型结构的出现,使得桥梁的设计和施工效率得到提高,同时也提升了桥梁的使用寿命和安全性能。

在当前环境保护意识的不断提高下,钢桥市场也面临着环境保护和可持续发展的挑战。

投资者需要关注城市交通规划和环境政策,加强对环保技术和可再生材料的研究和应用。

4. 竞争格局4.1 市场集中度逐渐提升随着钢桥市场行业竞争的加剧,市场集中度也逐渐提升。

大型钢桥制造企业通过规模化生产和技术优势占据了市场的主要份额,中小型企业则面临着生存压力。

4.2 地区差异明显钢桥市场竞争不仅存在于国内,还存在于国际市场。

不同地区的市场竞争格局存在差异,需要区分不同市场的特点和需求,以便制定适应性的市场策略。

5. 政策环境5.1 政府投资力度加大为加快交通基础设施建设和推动经济发展,政府对钢桥市场的投资力度逐年增加。

投资者可以关注政府相关政策和项目,抓住机遇。

随着环保意识的提高,政府对环保标准的要求也越来越高。

钢桥制造企业需要密切关注环保政策的变化,调整生产方式和采用更环保的材料。

6. 投资建议综合以上分析,我们对钢桥市场的前景持乐观态度。

桥梁结构用钢的现状及发展黄琦;夏勐;彭林;丁朝晖;吴湄庄;吴保桥【摘要】国内钢结构用钢朝着采用热轧H型钢替代部分钢结构的方向发展,但面临热轧H型钢的规格配套及钢种匹配还不完善等问题,在相关标准及设计规范方面有待开展进一步研究.【期刊名称】《安徽冶金科技职业学院学报》【年(卷),期】2018(028)001【总页数】3页(P5-7)【关键词】桥梁结构用钢;高性能;热轧H型钢【作者】黄琦;夏勐;彭林;丁朝晖;吴湄庄;吴保桥【作者单位】马钢股份公司技术中心安徽省马鞍山 243100;马钢股份公司技术中心安徽省马鞍山 243100;马钢股份公司技术中心安徽省马鞍山 243100;马钢股份公司技术中心安徽省马鞍山 243100;马钢股份公司技术中心安徽省马鞍山243100;马钢股份公司技术中心安徽省马鞍山 243100【正文语种】中文【中图分类】TG142.41桥梁钢结构行业是交通运输业发展所需的基础行业,受到国家产业政策的大力支持,国家对交通运输行业的投入也逐年加大,自2010年国家对公路桥梁、铁路桥梁、市政桥梁的总投入达到9253亿元,到2017年已经超过16000亿元,且后期继续加大投入的势头强劲。

根据交通运输部、铁道部颁布的《国家高速公路网规划》与《中长期铁路网规划(2008年调整)》,到2020年我国高速公路网总里程将达到8.5万km,铁路营业里程要将达到12万km以上。

大规模的交通运输基础设施投资,将有效的带动包括桥梁建设工程和施工机械设备相关制造业的发展,也为钢铁产业的转型升级带来广阔的市场空间[1]。

1 国内外桥梁结构用钢发展1.1 国内发展随着桥梁建设过程中所面临的恶劣服役条件对桥梁结构用钢在力学性能、工艺性能和耐候性能等方面的要求逐渐提高,国内桥梁结构用钢沿着“碳锰钢→低合金钢→高强钢→高性能钢”的发展轨迹[2],大致经历了六代产品的更迭,具体如表1所示。

从发展历程来看,国内在桥梁结构用钢的化学成分、工艺控制、实物性能等方面已经开展了深入研究,朝着具有高强度、优良低温韧性、良好的耐蚀性及抗疲劳性的高性能钢方向发展。

钢-混凝土组合结构的发展现状钢-混凝土组合结构是指在建筑或桥梁中结构中同时使用钢材和混凝土这两种材料,以发挥各自的优势和互补作用,从而形成一种新型的结构形式。

在现代建筑领域中,钢-混凝土组合结构具有结构强度高、抗震性能好、施工周期短、使用寿命长等优点,因此得到了广泛的应用和推广。

本文将从发展现状、应用领域、技术挑战和未来发展趋势等方面对钢-混凝土组合结构进行探讨。

一、发展现状目前,钢-混凝土组合结构已经在建筑领域中得到了广泛的应用。

在桥梁工程中,钢-混凝土组合梁桥、钢-混凝土组合箱梁桥等结构形式已经成为了常见的桥梁类型。

在建筑工程中,大跨度空间结构、高层建筑等也开始采用钢-混凝土组合结构,例如一些地标性建筑,如上海中心大厦和广州塔等。

钢-混凝土组合结构也被应用到了工业厂房、体育场馆等多个领域。

二、应用领域钢-混凝土组合结构的应用领域非常广泛。

在建筑领域中,钢-混凝土组合结构不仅可以用于桥梁工程,还可以应用于高层建筑、大跨度空间结构、工业厂房等多个领域。

在高层建筑中,由于钢材的高强度和混凝土的良好抗压性能,采用钢-混凝土组合结构可以实现更大的跨度和更高的承载能力,从而满足了高层建筑对结构性能的要求。

在桥梁工程中,钢-混凝土组合结构可以实现更大跨度的桥梁结构,从而提高了桥梁的通行能力和安全性。

在工业厂房中,钢-混凝土组合结构可以实现更大空间的悬挑和跨度,从而满足了工业厂房对空间利用和结构稳定性的要求。

三、技术挑战虽然钢-混凝土组合结构具有诸多优点,但是在实际应用中还面临着一些技术挑战。

首先是材料的兼容性。

由于钢材和混凝土的物理性质和工程特性有很大差异,两者之间的界面问题一直是研究的难点。

其次是结构的耐久性问题。

由于钢材容易受到腐蚀和变形,而混凝土容易受到裂缝和渗漏的影响,因此钢-混凝土组合结构的耐久性一直是研究的重点方向。

由于钢-混凝土组合结构的施工过程复杂,因此如何确保施工质量和工期进度也是一个亟待解决的技术难题。

我国桥梁工程的发展历程与成就1. 引言:桥梁是城市的“脊梁”说到桥梁,大家首先想到的可能是那种横跨江河的大桥。

但你知道吗?在我们国家,这些“铁臂阿童木”似的桥梁可是有着不平凡的历史呢!桥梁工程不仅是咱们基础设施的一部分,更是城市发展的“脊梁”。

咱们今天就来聊聊我国桥梁工程的发展历程与成就,顺便感受一下那些年我们一起过的“桥”。

2. 桥梁工程的发展历程2.1 古代桥梁:艰难起步,堪称勇敢者的游戏。

古代的桥梁工程,那真是个“闯关”挑战啊。

早在春秋战国时期,咱们的祖先就开始动手建桥了。

别看那时候的桥梁材料有限,但他们还是“蛮拼”的,用木头、石头来搭建桥面。

比如说,著名的赵州桥,它的修建技术可是一绝。

那个时候没有现代的机械设备,全靠工匠们“巧手如簧”的智慧,真的是了不起。

古代的桥梁都是“脚踏实地”的开始,虽然简朴,但耐得住时间的考验。

2.2 近现代桥梁:科学进步,飞跃的时代。

走到近现代,咱们的桥梁工程就进入了一个“开挂”的阶段。

19世纪末20世纪初,随着科技的发展,钢铁结构的桥梁开始出现。

这时候,国内外的工程师们一齐“开动脑筋”,引入了更多先进的技术和材料。

比如,南京长江大桥就是那个时期的代表作,它不仅是当时最宏伟的桥梁之一,还代表了我们国家在桥梁工程上的一大步。

那段时间,可谓是桥梁建设的“黄金时代”啊,桥梁从“单调”变得“多彩”,不仅结实还美观,真的是一举两得。

3. 桥梁工程的成就3.1 现代桥梁:一马平川,成就辉煌到了现代,咱们的桥梁工程可是迎来了“井喷式”发展。

大家熟悉的那座座“地标性”大桥,比如港珠澳大桥、武汉长江大桥,这些都是咱们中国智慧的结晶。

港珠澳大桥那可是名副其实的“桥梁之王”,不仅连接了香港、珠海和澳门,还创下了许多世界纪录。

那可是“人间奇迹”的象征,足以让人自豪。

武汉长江大桥也不甘示弱,它的修建不仅推动了长江流域的经济发展,还让我们看到了中国桥梁建设的“雄心壮志”。

3.2 持续创新:步步为营,未来可期咱们的桥梁工程可不仅仅停留在过去的辉煌之中。

中国桥梁用钢发展

1 中国桥梁工程的发展

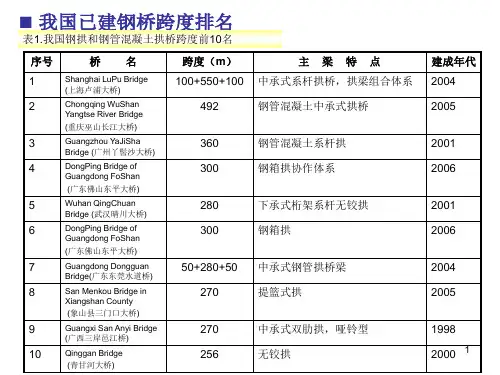

我国铁路桥梁的发展自1957年的武汉长江大桥开始,经历南京长江大桥,九江长江大桥到1998年的芜湖长江大桥,经过四个标志性的阶段,各阶段都代表了一个时期桥梁技术的发展水平和冶金技术的发展水平。铁路桥梁由铆接、栓焊发展到芜湖长江大桥的整体焊接节点。钢梁的跨度也由128m发展到312m,直至504m。2000年通车的公铁两用桥-芜湖长江大桥,主跨达到312m,集数十项世界领先技术为一体,标志着我国铁路桥梁的制造技术已达到世界领先水平、正在建设的南京大胜关长江大桥,是我国第一条大跨度高速铁路桥梁,桥面为六线铁路,设计时速为300km,标志着我国桥梁行业又发展到一个新的水平。

我国公路桥梁自20世纪50年代至80年代经历了预应力钢筋混凝土梁式桥后,80年代末随着大跨度公路桥梁的建造,钢结构现代索桥(斜拉、悬索)显示出强有力的竞争力,得到快速发展。国内相继建造了几十余座世界级的大跨度斜拉及悬索桥。

我国跨海桥梁从无到有,也经历了飞速的发展,我国第一条跨海大桥东海大桥总长约为31km。大桥按双向六车道加紧急停车带的高速公路标准设计,设计车速80km/h。2008年通车的杭州湾跨海大桥全长36.4km,双向六车道高速公路,设计时速100km/h。

2 中国桥梁用钢的发展 2.1 铁路桥梁钢发展 2.1.1 发展历程 与桥梁设计及制造相比,国内铁路桥梁用钢的发展起步较早,但发展缓慢。60-80年代开发了16Mnq、15MnVq、15MnVNq(桥梁结构用钢标准YB/168-70、YB(T)10-81)。其中16Mnq在行业中虽然应用广泛,但使用部门反映,16Mnq钢板采用U形缺口冲击,韧性指标偏低。同时也反映板厚效应严重,铁路桥仅能用到32mm,超过此厚度冶金质量难以保证。

80年代末,由于九江长江大桥建设需要,九江桥采用了ReL≥420MPa的15MnVNq。但由于采用加钒提高强度的方法,导致钢板低温韧性及焊接性能差,给桥梁制造带来困难。这使得九江桥制造后,该钢种一直未能得到推广应用。桥梁钢已成为制约铁路桥梁发展的一个突出矛盾。

90年代初,铁路桥梁建设面临芜湖长江的建设,主跨达312m。桥梁钢问题显得愈加突出。为此大桥局和武钢联合共同开发了大跨度铁路桥梁用钢14MnNbq。该钢采用降碳加铌和超纯净的冶金方法,并通过铌的微合金化作用进行控制轧制,保证了屈服强度ReL≥370MPa的基础上,具有优异的-40℃低温冲击韧性(芜湖桥标准要求-40℃Akv≥120J)。同时焊接性能也大大提高,解决了板厚效应问题,可大批量供应32-50mm厚钢板。在芜湖桥4.6万t供货统计数据表明:所供10mm-50mm钢板冲击韧性平均实物质量达到-40℃Akv为223J的优异水平。芜湖桥建设后,14MnNbq钢全面满足了铁路桥梁建设的需要。

进入21世纪以来,我国桥梁建设又有了新的飞跃。桥梁的跨径继续扩大,列车通过时速不断提高。尤其是京沪高速铁路南京大胜关长江大桥的建设,继续使用传统的14MnNbq钢已经满足不了其设计和施工要求。京沪高速铁路南京大胜关长江大桥全长9.27km,为六线铁路桥梁,设计行车速度300km/h。

为此,铁道部和武钢联合开发了国内第五代铁路桥梁用钢WNQ570。该钢采用国际HPS设计理念,以超低碳贝氏体(ULCB)为设计主线,采用TMCP工艺组织生产,充分利用组织细化、组织均匀等关键技术,使开发钢种具有高强度(Rm≥570MPa)、高韧性(-40℃Akv≥120J),较低的屈强比和优异的焊接性(Pcm≤0.20),其实物性能水平达到了国际同类钢种的先进水平。

我国铁路桥梁的标志性工程及用钢情况见表1。

2.1.2 发展特点 1)成分设计方面 钢的碳含量逐步降低,钢的微合金化由最初的V微合金化转变为Nb微合金化,并且Nb的含量逐步提高,Nb所发挥的作用也多样化。

九江长江大桥中的15MnVNq钢和芜湖长江大桥中的14MnNbq钢碳含量一般在0.14%-0.16%,而在建的南京大胜关长江大桥中Q420qE(WNQ570)钢的碳含量剧氐可达0.02%。较低的碳含量,可以较少连铸坯中心偏析,更为重要的是可以明显提高焊接性。当碳含量极低时,在γ→α的转变过程中,由于Nb(CN)的析出,铁素体中碳的溶解度极限不容易被超过,从而在显微组织中形成ε碳化物或Fe3C的可能性极小。高碳M-A-C组元的出现几率也很小,即较少发生C原子的不均匀分配,保证了钢组织的均匀。各微区之间电极电位更趋于一致,提高钢的耐候性能。并且降低碳含量的同时。允许在钢中添加较高的铌含量,含铌较高的钢种,奥氏体就可以在更高的轧制温度进行加工。这样可以通过延迟奥氏体向铁素体的转变,提高针状组织的体积分数和NbC析出而获得附加的强化效果。

2)生产工艺方面 钢板的生产工艺由最初的正火、控轧发展到TMCP。1995年建成的九江长江大桥中15MnVNq钢采用正火工艺生产,2000年建成的芜湖长江大桥中14MnNbq钢也采用正火工艺生产,其中薄规格钢板采用控轧生产,不用进行热处理。钢板采用正火处理,可以改善组织均匀性,提高钢板的低温冲击稳定性。但是对于厚钢板进行常化炉处理时,需要在钢板下面铺钢板衬垫,以防止钢板下表面被炉辊划伤,因此采用正火工艺时,对于厚钢板的现场操作比较复杂。

而在建的南京大胜关长江大桥中,Q420qE(WNQ570)钢采用TMCP工艺生产,钢板轧后直接交货,革新了同类强度钢必须采用调质生产的不足。同时降低了生产成本,有效提高了钢板表面质量。

3)钢板性能方面 钢板的强度级别不断提高。由345MPa提高到370MPa,直至420MPa。1969年建成的南京长江大桥中使用的16Mnq的屈服强度要求≥350MPa,1995年建成的九江长江大桥中使用的15MnVNq钢屈服强度要求大于等于420MPa,但是由于较高的强度影响了钢板的焊接性能。2000年建成的芜湖长江大桥中14MnNbq钢的屈服强度要求大于370MPa。随着铁路桥梁荷载的提高,钢板的强度级别必须提高。 钢板的低温冲击韧性逐步提高。早期的低温冲击试样一般采用U型缺口,韧性指标偏低。在九江长江大桥使用的15MnVNq。钢即采用U型缺口的冲击试样,对低温韧性的要求为-40℃Akv≥50J,而芜湖长江大桥中使用的14MnNbq钢低温冲击试样采用V型破口,要求-40℃Akv≥120J。芜湖长江大桥中对钢板的低温韧性要求如此严格,是因为此前国产桥梁用钢存在低温冲击韧性不稳定问题,同时焊后钢板HAZ低温韧性会降低,为保证焊接接头韧性余量所致。低温冲击韧性的这一严格标准在铁路桥梁中一直沿用至今。

钢板屈强比的要求逐步明确。钢板的屈强比是铁路桥梁设计时的一个重要参数。传统的铁路桥梁钢一般为铁素体+珠光体组织。这类钢一般具有较低的屈强比,主要集中在0.65-0.80区间,基本满足铁路桥梁设计部门对屈强比的要求。而随着TMCP工艺的逐步应用,钢板的组织以贝氏体为主。这类钢由于大量采用了晶粒细化技术,一般都具有较高的屈强比,一般在0.90以上,较高的屈强比给工程安全带来一定的隐患。因此在南京大胜关长江大桥用Q420qE(WNQ570)钢的技术条件中,对于这一以TMCP工艺生产的贝氏体钢,明确提出了屈强比必须小于等于0.88。这一规定,突破了传统的以TMCP工艺生产的贝氏体钢屈强比在0.93以内才算合理的限制。

钢板的焊接性要求逐步增加。在2000年建成的芜湖长江大桥中,要求14MnNbq钢焊接接头三区冲击韧性为-30℃Akv≥48J,而在建的南京大胜关长江大轿中要求Q420qE(WNQ570)钢焊接接头三区冲击韧性为-40℃Akv≥48J。

钢板的最大使用厚度逐渐增加。芜湖长江大桥中使用的14MnNbq钢,最大使用板厚为50mm。在天兴洲长江大桥和南京大胜关长江大桥中,最大使用板厚达到68mm或80mm。

4)钢板组织方面 由最初的铁素体+珠光体组织发展到超低碳贝氏体组织或超低碳针状铁素体组织。15MnVNq钢和14MnNbq钢均为铁素体+珠光体组织,而南京大胜关长江大桥用Q420qE(WNQ570)钢则为超低碳贝氏体组织。

2.2公路桥梁钢发展 在铁路桥梁用钢不断发展的同时,我国/武钢公路桥梁钢也在不断发展中,品种结构非常丰富。公路桥梁由于其受力特点与载荷和铁路桥梁有诸多不同,因此,公路桥梁用钢的强度等级并不是很高,钢板抗拉强度一般在500MPa左右,板厚一般也在50mm以下。这部分钢板一般采用控轧交货。有的桥梁工程,为了保证焊接性而明确指出不得采用热处理工艺,如南京长江二桥中使用的武钢生产的WQ490E钢,因此对成分和工艺的控制比较严格。

武钢研制生产的公路桥梁用钢有WQ490、WQ510、WQ530,其中数字表示抗拉强度等级,各强度级别按质量等级又可分为D级钢和E级钢。

2.3 跨海大桥用钢发展 自从我国第一座跨海大桥——东海大桥建成通车以来,我国的跨海大桥发展迅速。正在建设的有舟山连岛工程。即将建设的有厦漳跨海大桥、台湾海峡通道西段工程一平潭跨海大桥、港珠澳跨海大桥等。

跨海大桥用钢主要集中于管桩钢、通航主桥的桥梁钢、桥面护栏以及带勒钢筋,其中管桩钢、通航主桥的桥梁钢占钢材总量的60%,仅管桩钢就占其钢材总量的50%左右。管桩钢的材质主要为Q345C,规格范围为16mm-25mm,大部门为热轧卷板;通航主桥的桥梁钢的材质主要集中于Q345D级别,规格为