第一讲:孔子“问志”与其理想人格

- 格式:ppt

- 大小:534.50 KB

- 文档页数:32

孔子论君子人格孔子的君子人格学说,对中国传统知识分子的精神面相和价值取向,对以君子人格为核心的君子文化的形成和发展,产生了重大的影响。

一、君子与位与仁位意识是孔子君子人格学说的结构性因素。

在孔子之前,“君子”一词已广见于《诗》《书》等先秦典籍,是先秦贵族、官僚的通称,与之对应的是“小人”,即普通民庶。

“君子劳心,小人劳力,先王之制也。

”(《左传·襄公九年》)君子、小人划分的依据是人所处的社会地位,主要是政治、经济地位。

德能适位是位意识的核心理念,强调主体的素质和能力与其所处的地位、职位相匹配。

孔子说:“不患无位,患所以立。

”(《论语·里仁》)意思是,一个未曾入仕的读书人,以及欲谋求更高职位的人,其所思所虑应该是“所以立”,即自己是否有立于其位的德能素质。

“德薄而位尊,知小而谋大,力小而任重,鲜不及矣。

”(《周易·系辞下》)孔子认为,不胜其任,很少有不遭及灾祸的。

敬业守位也是位意识的基本理念,是中华民族的传统美德之一。

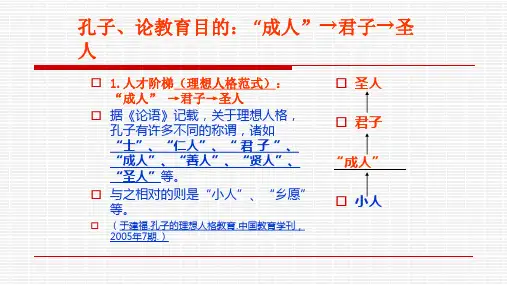

孔子完成了君子由先秦贵族、官僚的通称向理想人格的学术转换。

在中国教育史和思想史上,孔子第一次明确君子作为教育目标,“女为君子儒,无为小人儒。

”(《论语·雍也》)君子成为理想人格的代称,深刻地反映了春秋晚期社会结构、经济基础和上层建筑发展与变革的时代要求。

宗法贯穿政治、经济权力分割的制度已开始动摇,作为“四民”之一的“士”阶层形成和发展。

孔子的时代,士主要指读书人,即所谓“士民”。

其职业选择,或入仕,或专事文教,后者作为精神和文化生产者,从事文化的积累、传播和创新。

这种社会结构、经济基础和政治制度的深刻变化,反映在意识形态上则是学术文化和私学的兴起。

如冯友兰在《中国哲学简史》中说的,“各家哲学的兴起,是与私人讲学同时开始的。

”(冯友兰:《中国哲学简史》,涂又光译,北京,北京大学出版社 2013年版,第 39页)强烈的问题意识和“天下归仁”的政治、社会理想,是孔子建立以仁为核心的思想体系和首创私学的动力。

国学经典解读孔子的人格魅力-以为考察中心毫无疑问,文献资料(传世的/出土的)是我们进入古人精神世界的桥梁和通道。

后人之于孔子,其情形亦复如是。

司马迁说:“余读孔氏书,想见其为人。

”(《史记·孔子世家》)研究孔子的文献资料,除了《史记》的《孔子世家》、《仲尼弟子列传》等外,直接的材料则是《论语》、《孔子家语》,以及《礼记》等;而《论语》一书,更是天字第一号的基本文献。

后世欲知孔子,舍《论语》复将何从?故《论语》巍然而为儒家要典,甚或可尊之为儒家“圣经”;《论语》之所言所论,屹然而为足可与时间相抗衡的空谷足音。

一代国学大师钱穆说:“《论语》一书,乃孔子遗训所萃,此为中国最古最有价值之宝典。

”《论语》一书的最大价值,在于它真实地再现了孔子平凡而伟大的人格形象,“盖孔子人格之伟大,宜为含识之俦所公认;而《论语》则表现孔子人格唯一之良书也”。

重读《论语》、“想见其为人”,感叹他广博的知识和儒雅的风度,体味其文化思考与生命关怀,探寻圣人的精神风骨与人格魅力,真所谓“高山仰止,景行行止”者也。

如此读《论语》、思孔子,庶几近于陈寅恪所谓“同情之了解”。

孔子,一个人格伟岸的仁者、一位“何其多能”的卓越的智者、天意纵使之而成的一代圣人(“固天纵之将圣”)(《论语·子罕》),被誉为时代的精神偶像。

早在西汉之时,司马迁就已经推许孔子为“至圣”(《史记·孔子世家》)。

后来儒家极力构想的、积极追求的理想人格(“内圣”),其实孔子早就是光辉的典范,堪称“万世师表”。

孔子非凡而永恒的人格魅力,约略可从以下几端“述”之:文化的终极关怀者文化,是人类有别于动物的标志;因此,所谓“文化”,实即“人的文化”(贺麟称之为“人文化”)。

文化,是支撑人格的基石,是砥砺人格的中坚;因此,正是文化赋予人格以厚重的意义。

孔子生于“礼崩乐坏”的春秋时期,终生以恢复古代的文化传统为己任,并以发扬光大这一文化传统为其职志。

杨国荣:儒家眼中什么才是最理想的人格杨国荣:儒家眼中什么才是最理想的人格典籍导读《道德与文明》杨国荣2015-12-18 15:37我要分享8导语:理想人格可以视为价值理想的具体体现,它以综合的形态展示了人的价值取向、内在德性、精神品格。

儒家从先秦开始已考察人格理想的问题。

人应当走向何种存在形态?完美的人格具有何种内涵?这一类问题都为儒家人格学说所关注。

尽管随着社会的演进,对人格的理解需要进行历史的转换,但儒家人格学说中的一些思考,在今天依然有其意义。

文:杨国荣按儒家的理解,理想的人格包含多重内涵。

早在先秦,儒家已提出了成己之说,所谓成己,也就是成就理想的人格。

孔子以仁道立说,仁道的基本要求是爱人,这一要求决定了理想人格以仁爱的精神为题中应有义。

作为理想的品格,仁爱不仅仅一般地表现为对他人的尊重、关心,而且更在于同他人在情感上的相互沟通,亦即以真诚之情对待他人。

孟子把仁界定为“恻隐之心”,恻隐之心是一种同情心。

在孟子看来,一个完美的人应当具有普遍的仁爱之心:“仁者以其所爱及其所不爱。

”(《孟子·尽心下》)同样,荀子也认为,作为理想的追求,完美的人格应当包括健全的情感。

对荀子而言,人性之中本来便包含着情:“情者,性之质也。

”(《荀子·正名》)当然,本然形态的情感还未能达到理想的要求,人格应当进而提升到诚的境界。

儒家眼中什么才是最理想的人格(资料图图源网络)人格的另一重规定是坚定之志。

孔子说:“仁者必有勇。

”(《论语·宪问》)“仁者”是孔子心目中的理想人格,“勇”则更多地体现了意志的品格。

意志首先具有自主选择的功能,孔子强调“为仁由己”,便把是否遵循仁道视为主体自主的选择。

除了自主的选择外,意志还表现为一往无前的坚韧毅力,对孔子而言,为了实现仁道,即使献出生命,亦应在所不辞:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。

”(《论语·卫灵公》)正是这种意志的坚毅性,构成了完美人格的又一品格。

论儒家理想人格及其现代价值郭广银内容提要总览历代儒家的伦理思想,可以发现理想人格学说在其中占有极为重要的地位。

从理想人格的具体模式看,在儒家的伦理思想中,有两类理想人格一直是世人所推崇的t 一是圣王人格,一是君子人格。

前者是儒家所设定的做人的最高典范,后者是做人的一般范型。

圣王人格源于孔孟,发展于苟子及《大学·礼记》,最终完备于束明理学,形成了由格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下八条目组成的圣王人格理论。

儒家的君子人格作为做人的一般范型,是对圣王人格的补充,君子人格体现在重义轻利的素质、安贫乐道的风范、自强不息的精神、坦荡宽容的品性几个方面。

儒家理想人格理论有其积极的现代价值,对于当代社会的人们加强群体合作关系、克服社会危机、解决环境问题,促进人的健康发展具有积极的意义。

儒家理想人格的剖视在我国道德理论与实践中,理想人格问题一直是古人从事道德修养所普遍关心的问题。

所谓人格,它是人之所以为人之所在。

在古代,格的原始意义指方形的框子,引申意为法式和标准。

因而合乎做人的标准就称有人格,不合做人的标准就叫无人格。

理想人格问题就是要求做人达到、合乎什么样的标准、范式的问题,它是人们在立人立德的修养生活中所追寻的做人的终极范式。

作为传统思想的主流,儒家伦理学说的理论兴奋点一直在理想人格上。

翻开世界文明史,欧、亚、印三大古老文明系统,就对理想人格论述的力度和跨度而言,无有出其右者。

从理想人格的具体模式来看,总览历代儒家伦理学说,有两类理想人格是一直得到公认的,这便是圣王人格和君子人格。

前者是该学说所设定的做人的最高典范,后者则是做人的一般范型。

儒家的圣王人格即内圣外王人格,是全德、全智、全功的体现,它是在儒家伦理学说的发展过程中逐步形成的,起源于孔子和孟子,发展于苟子及《大学·札记》,最终完备于宋明理学。

《论语》里并没有“圣王”一词,但事实上,内圣外王的观念奠基于孔子。

《论语》中记载了孔子与子贡的这样一段对话:“子贡曰:如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?子曰:何事于仁,必也圣乎!尧舜其犹病诸!夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。

先秦诸子的理想人格:孔子孟子老子庄子墨子视频5集

孔子——君子居仁

本讲阐述孔子的理想人格——君子居仁.围绕三个问题展开:修己安人、仁者爱人、为仁由己。

孟子——丈夫由义

本讲阐述孟子的理想人格——丈夫由义.围绕五个问题展开: 大丈夫、树正气、行仁义、性向善、事天命。

老子——圣人遵道

本讲阐述老子的理想人格——圣人遵道.围绕三个问题展开:何为道德、圣人无为、圣人居反

庄子——真人合德

本讲阐述庄子的理想人格——真人合德.围绕五个问题展开:同道德、齐物我、等是非、同生死、任逍遥。

墨子——侠士尚勇

本讲阐述墨子的理想人格——侠士尚勇.围绕五个问题展开:侠士之勇在义、勇于自我牺牲、勇于维护正义、敢于挑战权威、敢于砸碎旧制。

《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》教学目标1、领会本文通过对话表现人物性格的特点。

2、体会孔子的思想。

3、巩固本文涉及的文言知识。

重点难点1 、文言知识积累、学法探索。

2 、初步了解孔子的政治思想和政治主张课时安排:安排1课时一、导入新课2600多年前,孔子曾带领弟子周游列国,宣扬他的思想,但在礼崩乐坏的时代里,他注定了会四处碰壁。

如今,孔夫子的学说作为中国的文化名片走向了五大洲、走进了全世界热爱和平的人们中间。

1998年全体诺贝尔奖获得者共同作了一个宣言:如果人类在21世纪还想继续生存下去的话,必须回头到两千五百多年前,从中国的孔子那里吸取智慧。

孔子的智慧究竟在哪里?大家对他的了解又有多少?孔子:名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人,儒家学派创始人,我国著名的思想家、教育家、政治家,被尊称为圣人。

思想核心是仁,政治上主张礼治,鼓励人们入仕。

汉代以后,其学说成为两千余年封建社会的统治思想。

晚年编写了六经。

《论语》:古人有言半部《论语》治天下。

一部语录体的散文集,是孔子的门人和再传弟子所辑录的孔子的言行录,全面反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是关于儒家思想的重要著作。

《论语》共20篇,492章,12700字。

宋儒把《论语》《大学》《中庸》和《孟子》全称为“四书”。

《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》合称为“五经”。

今天我们就来学习《论语·先进》中的《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》一章,更加感性地来认识我们的至圣先师——孔子。

二、文言知识梳理:1、重要实词、虚词以及活用:2、重要句式三、解题:同学们看课下注释1、简介四弟子:子路:姓仲,名由,字子路,又称季路;冉有:姓冉,名求,字子有公西华:姓公西,名赤,字子华;曾皙:姓曾,名点,字皙古人有姓、名、字以及号。

长辈对晚辈说话或尊敬对方或自谦时称名2、侍坐:学生坐在一起陪伴老师。

古代臣子在一旁陪伴国君,晚辈坐在一起陪伴长辈叫侍坐。

“陪长者闲坐”,这样的语境就容易使气氛和谐融洽,师生平等、轻松自由,弟子们能各抒己见。