世界及中国油气发展形势初步分析

- 格式:pdf

- 大小:1.12 MB

- 文档页数:4

油气储运技术的发展摘要:在油气运输体系当中,油气储运是非常重要的一个组成部分,在我国的国民经济发展中占据着非常重要的地位。

管道运输的输送能力是比较强的,同时劳动生产率比较高,自身的能耗比较少,运行的成本也比较低,在运行操作的过程中,安全可靠性比较突出,能够进行自动化的控制。

正是这些独特的优势,使得管道的业务发展十分迅速。

关键词:油气;储运;技术发展引言在开采利用石油天然气的过程中,油气储运是其中较为重要的环节。

由于油气储运具有较长发展时间,在早期就有部分国家建立了油气输运管道。

随着时间的推移,科技的迅猛发展,目前油气输运管道技术更加成熟完善。

但是其中却仍然存有部分问题与不足,因此,为了能够保障油气储运的安全性以及储运质量,就需要对油气储运相关技术进行分析,从而研发先进的技术手段,促进我国工业领域的发展进步。

1 油气储运技术的发展历程油气储运技术最早出现的年代是公元前200多年的秦汉时代,1878年打出的第一口油井,开创了我国近代石油工业的发展历史,往后在我国的内陆地区,开始陆陆续续打出了许多的油井,并且进行了石油运输管道的铺设。

我国的油气储运工业在新中国建立之后,开始得到了发展,目前已经在世界占有了自身的一席之地。

可以说,中国的油气储运技术,在发展的过程中,经历了自力更生、引进消化和自主创新的不同阶段。

20世纪50年代到80年代初期是初步发展的时期,这个阶段的中国百废待兴,同时也面临着西方国家的技术封锁。

中国在自力更生的过程当中,开始发展了石油工业,并且对管道建设开展规模化的操作,大庆油田的开发就是第一个典型的例子。

到1980年,我国的累计天然气管道长度达到了2792km。

十一届三中全会以来,我国的石油工业得到了快速的发展,不断引进国外的先进技术,并且对我国的技术和管理理念进行更新。

到2000年的时候,我国累计的原油管道建设长度已经达到了7697km。

在进入21世纪之后,自主创新成为了最主要的发展模式,我国的管道事业发展也获得了技术方面的保障。

中国页岩气形成机理地质特征及资源潜力摘要:页岩气是以自生自储为主的非常规天然气,是油气资源中的新型矿种。

由于页岩气储层低孔低渗,要实现大规模开采必须克服许多理论和技术上的难题。

本文分析中国页岩气基本特征、形成机理与富集条件、面临的难题等, 对中国页岩气资源潜力进行预测, 以期为中国页岩气的研究和勘探开发提供依据。

关键词:非常规油气 ;页岩气;源岩油气页岩气是一种潜在资源量非常巨大的非常规天然气资源,具有含气面积广、资源量大、开采技术要求高、生产寿命长、稳产周期长等特点。

近年来,严峻的能源紧张形势使页岩气资源在世界范围内受到了广泛的关注。

一、页岩气勘探开发现状油气工业的发展主要历经构造油气藏、岩性地层油气藏、非常规油气藏三个阶段。

油气藏分布方式分别有单体型、集群型、连续型三种类型。

从构造油气藏向岩性地层油气藏转变是第一次理论技术创新,以寻找油气圈闭为核心;从岩性地层圈闭油气藏向非常规连续型油气藏转变是第二次理论技术创新或革命,以寻找有利油气储集体为核心,致密化“减孔成藏”机理新论点突破了常规储集层物性下限与传统圈闭找油的理念。

随着勘探开发技术不断进步,占有80%左右资源的非常规油气,如页岩气、煤层气、致密气、致密油、页岩油等已引起广泛关注,并得到有效开发, 在油气储产量中所占比例也逐年提高。

传统观点仅认识到页岩可生油、生气,未认识到页岩亦可储油、储气,更未认识到还能聚集工业性页岩油、页岩气。

近年来,典型页岩气的发展尤为迅速,地质认识不断进步,优选核心区方法、实验分析技术、测井评价技术、资源评价技术、页岩储集层水平井钻完井、同步多级并重复压裂等先进技术获得应用, 形成“人造气”是页岩气快速发展的关键因素。

页岩气突破的意义在于:突破资源禁区,增加资源类型与资源量。

2、挑战储集层极限,实现油气理论技术升级换代,水平井多级压裂等核心技术,应用于其他致密油气等非常规和常规油气储集层中更加经济有效,可大幅度提高油气采收率。

中国致密油研究现状及发展趋势徐立研;王胡振;张立韧;吕冲;徐秋仿【摘要】Based on the related database,research papers on tight oil in China were systematically searched,the research progress of tight oil in China was introduced,the current status of tight oil research was reviewed,and the development trend of tight oil research in the future was discussed.The results show that the quantity of papers referred to tight oil in China is limited,the theory of nanometer oil and gas should be the main theoretical support for the study of tight oil and the development of the discipline.Further,the policy fostering,fund support and talents cultivation are the power for tight oil research in China.%通过相关数据库对中国致密油的论文进行检索与统计,与之前进行对比,归纳了我国致密油相关的研究工作进展,综述了中国致密油的研究现状,探讨了未来的发展方向.结论表明:中国致密油论文总数少,纳米油气理论应该成为今后致密油的理论研究及其学科发展的主要理论支撑;国家和企业应该多对科研机构进行相关政策促进和基金资助,促进人才培养,这样我国的致密油研究将会迅速发展.【期刊名称】《当代化工》【年(卷),期】2017(046)001【总页数】3页(P86-88)【关键词】中国;致密油;研究现状;理论支撑;人才培养【作者】徐立研;王胡振;张立韧;吕冲;徐秋仿【作者单位】东北石油大学石油工程学院,黑龙江大庆163318;中国石油集团公司油气藏改造重点实验室,黑龙江大庆163318;东北石油大学石油工程学院,黑龙江大庆163318;中国石油集团公司油气藏改造重点实验室,黑龙江大庆163318;大庆油田工程建设公司第十一中队,黑龙江大庆163318;东北石油大学石油工程学院,黑龙江大庆163318;中国石油集团公司油气藏改造重点实验室,黑龙江大庆163318;东北石油大学石油工程学院,黑龙江大庆163318【正文语种】中文【中图分类】TE34目前,世界范围内容易发现的常规油气资源区域已经被找的差不多了,其他剩余的大部分都位于难以开采的南北极地,大部分石油公司都转向对煤层气等一系列非常规油气进行勘探开发,非常规资源开始进入快速发展阶段。

三、中国石化市场产业链分析(一)上游行业分析上游是指石油炼制及进一步裂解生成乙烯等基本化工原料。

这一领域被中石油、中石化等国有集团所垄断,目前无切入机会。

1.寡头垄断是上游市场结构的基本特征,尤其是经数次重组后,三寡头实力又有提升中石油和中石化两家公司拥有全部陆上石油资源的开采权,拥有90%的石油炼制能力,以及52%的加油站,是两家规模较大的上下游一体化公司。

中石油独享海上石油资源专营权,缺乏中下游业务。

2005年在石油需求迅速提升而短期内炼油能力增长有限的情况下,全球炼油厂开工负荷继续高位,炼油毛利继续攀升。

2006年底国内成品油市场将全面开放,考虑我国成品油定价机制的改革及市场化进程加快,由于国际市场价格的持续上涨,国内成品油价格在政府的调控下也提高了市场价格,微小幅度的提价为各大公司业绩带来巨大提升。

这一点在证券市场上可以充分体现。

2006年5月份的国内成品油提价,由于市场之前对成品油提价早有预期,无法完全弥补原油价格上涨对炼油毛利的挤压,中国石化炼油业务依然处于亏损状态。

中石化5月份的炼油毛利为-5美元/桶,低于4月份的2美元/桶,而六月份为-1美元/桶。

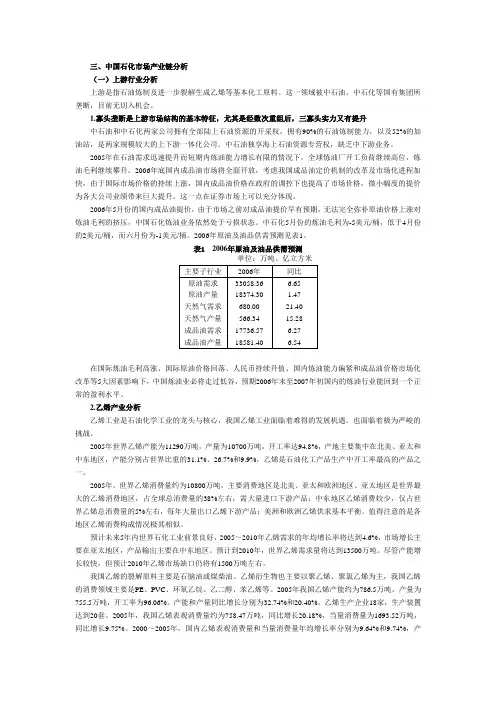

2006年原油及油品供需预测见表1。

表1 2006年原油及油品供需预测单位:万吨、亿立方米在国际炼油毛利高涨、国际原油价格回落、人民币持续升值、国内炼油能力偏紧和成品油价格市场化改革等5大因素影响下,中国炼油业必将走过低谷,预期2006年末至2007年初国内的炼油行业能回到一个正常的盈利水平。

2.乙烯产业分析乙烯工业是石油化学工业的龙头与核心,我国乙烯工业面临着难得的发展机遇。

也面临着极为严峻的挑战。

2005年世界乙烯产能为11290万吨,产量为10700万吨,开工率达94.8%,产地主要集中在北美、亚太和中东地区,产能分别占世界比重的31.1%、26.7%和9.9%,乙烯是石油化工产品生产中开工率最高的产品之一。

2005年,世界乙烯消费量约为10800万吨,主要消费地区是北美、亚太和欧洲地区。

现代煤化工技术现状及趋势分析摘要:介绍了我国目前经济发展过程中常用的传统煤化工技术和现代煤化工技术的应用现状和未来发展趋势。

为了合理应用现代煤化工技术,并不断优化升级这一技术,在满足人们对煤化工产品实际需求的基础上,降低能耗、产品生产成本和污染。

关键词:现代煤化工技术;煤炼焦技术;液化技术1中国现代煤化工发展现状1.1煤化工技术的发展经过十几年的科技攻关,我国现代煤化工技术得到了有效发展。

目前,煤炭资源向油气资源和基础化工产品的转化已初步完成,为中国相对较大的煤炭资源储量提供了有效支撑,有效降低了中国对石油、天然气等化石能源的依赖,为国家能源安全提供了有效支撑。

调查显示,目前,我国煤化工产业规模已居世界第一。

随着各种对环境有益、对环境友好的煤化工示范项目的稳定运行,走煤化工可持续发展之路已成为业界共识。

煤化工生产过程中污水、废气等污染物的排放越来越受到人们的关注。

1.2煤化工原料的发展考虑到煤化工产品的成本控制,我国煤化工产业存在一定的区域性和发展不平衡性。

与此同时,虽然现代煤化工发展前景良好,我国煤炭资源丰富,但由于长期以来煤炭开采的不断推进,露天和浅层煤矿的规模在不断缩小。

更多的煤炭资源埋藏深度大,周边环境复杂,井下作业难度大。

此外,由于煤炭采运过程中设备质量和人员管理的不规范,各种事故灾难频繁发生,不仅造成了煤炭资源的大规模浪费。

为了给煤化工技术的顺利发展创造有利条件,必须加强对煤矿行业的控制,为煤化工生产活动的顺利开展提供丰富的原料资源。

1.3煤化工技术应用的风险在中国,现代煤化工技术属于政府部门支持的高新技术。

但由于我国煤化工技术处于发展初期,煤炭资源利用率还比较低,现代煤化工发展与传统煤化工存在一定矛盾。

因此,我国现代煤化工技术的发展仍存在一定的风险,不仅会阻碍煤化工技术的发展,还存在一定的安全隐患。

具体来说,首先,虽然我国建立了一系列现代煤化工技术应用的示范基地,但目前我国现代煤化工技术仍处于发展的初级阶段,缺乏成熟的经验可供借鉴,这必然导致现代煤化工技术的应用和发展走了一些弯路;其次,煤炭是一种污染相对较高但利用率较低的能源类别。

我国石化产业十三五规划分析:推进一带一路发展战略中国石油化工行业占工业经济总量的20%,因而对国民经济特别重要。

很多中国石化企业“走出去”已经在路上。

中国石化行业有喜有忧,有机遇也有挑战,我国石化产业应当借助十三五规划来加强进展。

目前我国石化产业进入了以结构调整、产业升级、绿色进展为主要特征的新的进展阶段,是中国国际产能合作的重点行业,推动“一带一路”进展战略将列入石化“十三五”规划重点,推出一批重点的合作项目,重点规划建设若干海外石化/化工产业园区。

这是9月17日,《经济参考报》记者从2022中国国际石油化工大会分论坛——油气化工行业“走出去”研讨会上了解到的信息。

与会专家认为,亚洲特殊是中国收购方特别活跃,全球石油化工行业的并购活动正从低谷复苏,将来一年交易量将持续增长。

经过多年进展,中国石油和化学工业已经成为基础完善、门类齐全、技术管理水平较为先进、主要产品位居世界前列、具有肯定国际竞争力的战略基础产业。

但不容忽视的是,目前整个产业面临市场需求增速下降、人力资源成本上升、资源环境约束加大等突出问题,急需查找市场新的空间和增长的新动力,加快走出去步伐、推动国际产能合作成为必定选择。

中国石油和化学工业联合会副会长兼秘书长赵俊贵在会上透露说,中国政府将能源化工列为中国国际产能合作的重点行业,中国石化联合会将推动“一带一路”进展战略列为“十三五”规划的重点。

“我们将推出一批重点的合作项目,开拓一批新兴市场,培育一批走出去的优质企业,构建和完善我国石化产业全球布局,培育对外贸易新优势、拓展国际市场新空间,提升国际合作产业的合作水平。

”据了解,将来“走出去”在加强海外油气供应力量建设的同时,将推动“一带一路”石化全产业链合作。

做实东盟,扩展中东、推动中亚、俄罗斯的炼油产能合作布局,并充分利用境外轻烃资源,进展境外烯烃业务。

在自然气、煤炭资源丰富的国家,发挥其资源优势生产甲醇及下游产品。

同时,有序推动煤制气、煤制油等煤炭加工转化领域合作、推动我国煤炭深加工技术、装备与工程走出去。

全球致密气勘探开发及中国发展趋势致密气已经成为全球非常规天然气勘探开发的重要领域之一,特别是美国致密气大规模开发利用,不仅助推美国天然气产量快速回升,也推动了许多国家进行致密气勘探开发的进程。

2010年我国天然气对外依存度已经突破15%,而我国独特的地质条件决定了致密气等非常规天然气资源较常规天然气更丰富,发展潜力更大。

新形势下,加快开发利用致密气等非常规天然气资源对我国天然气工业的发展和社会的运行具有重大战略意义。

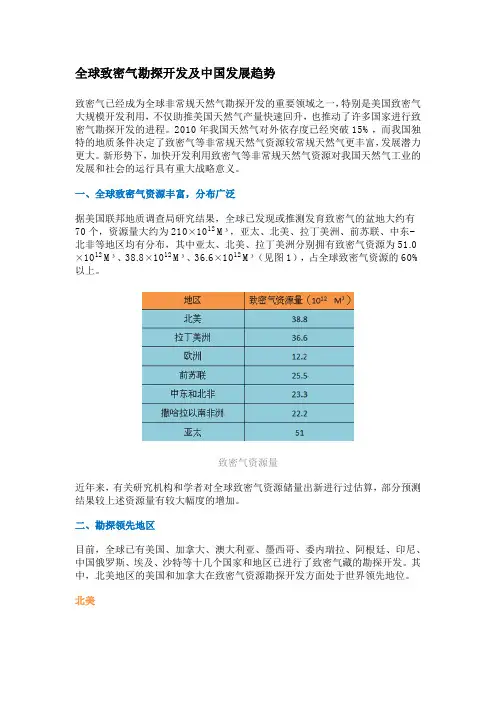

一、全球致密气资源丰富,分布广泛据美国联邦地质调查局研究结果,全球已发现或推测发育致密气的盆地大约有70个,资源量大约为210×1012 M³,亚太、北美、拉丁美洲、前苏联、中东-北非等地区均有分布,其中亚太、北美、拉丁美洲分别拥有致密气资源为51.0×1012 M³、38.8×1012 M³、36.6×1012 M³(见图1),占全球致密气资源的60%以上。

致密气资源量近年来,有关研究机构和学者对全球致密气资源储量出新进行过估算,部分预测结果较上述资源量有较大幅度的增加。

二、勘探领先地区目前,全球已有美国、加拿大、澳大利亚、墨西哥、委内瑞拉、阿根廷、印尼、中国俄罗斯、埃及、沙特等十几个国家和地区已进行了致密气藏的勘探开发。

其中,北美地区的美国和加拿大在致密气资源勘探开发方面处于世界领先地位。

北美致密气最早在美国获得突破。

1980年,非常规天然气只占美国天然气产量2%,这些非常规天然气大都是致密砂岩气。

美国致密气产量已连续10年达到1000亿立方米以上,到2010年,美国已在23个盆地大约发现900个致密气田,剩余探明可采储量超过5万亿立方米,生产井超过10000口,美国非常规天然气产量达到全美天然气产量的58%,其中致密砂岩气占29%,2011年美国致密气年产量达到1690亿立方米,约占天然气总产量的26%,成为美国天然气产量构成中重要的组成部分。

国有企业海外业务风险管控体系建设探索——中国石油海外油气业务风险管控实践丁建国;王子健;李杜;范存强;彭云【摘要】面对日益严峻的境外风险形势,做好海外业务风险管控是国有企业海外业务实现可持续发展、高质量发展、高效益发展的重要前提.中国石油国际勘探开发有限公司(CNODC)持续对境外单位油气合作风险进行年度性跟踪与分析,形成了中国石油海外业务风险分类、评价、防控体系.该体系综合考虑了公司现行的业务管理体制和运行机制特点,设计了分层、分类和集中的全面风险管理组织体系架构,确立了常规和重大应急风险双层管理流程.同时借鉴国际石油公司先进的风险授权管控理念,构建了差异化风险内控体系,并创立了中国石油海外业务重点地区、重点项目的“会诊与开放式”风险管控机制.【期刊名称】《国际石油经济》【年(卷),期】2018(026)008【总页数】10页(P32-41)【关键词】风险管控;海外油气业务;中国石油;国有企业【作者】丁建国;王子健;李杜;范存强;彭云【作者单位】中国石油国际勘探开发有限公司;中国石油勘探开发研究院;中国石油国际勘探开发有限公司;中国石油国际勘探开发有限公司;中国石油勘探开发研究院【正文语种】中文引言自上世纪90年代初国家提出“两种资源、两个市场”以来,中国企业开始实施“走出去”战略,国有企业成为境外投资经营的排头兵和主力军,推动我国对外投资增长逐年上升,取得了显著成效。

同时,一些企业或项目暴露出对境外风险管控能力不足、专业人才和经验缺乏等问题,导致国有资产遭受不同程度的损失。

当前世界正处于大发展大变革大调整的特殊时期,国有企业对外投资经营情况将会日趋复杂,风险将会不断加大,做好海外业务风险管控成为国有企业海外业务实现可持续发展、高质量发展、高效益发展的重要前提和根本要求。

中国石油是国内较早实施“走出去”战略的大型国有企业集团。

自1993年中国石油开展国际合作业务以来,历经20多年的快速发展,形成了海外“五大合作区、四大通道、三大运营中心”的“五四三格局”,海外油气业务的投资规模实现了跨越式增长。

油气储运技术的发展 管道运输是综合运输体系的重要组成部分,在国民经济发展中占有重要的地位。管道运输具有输送能力大、劳动生产率高、能耗少、成本低、运输安全可靠、输送产品损失少、易于实现自动化控制等优点,这些独特的优势使得管道业发展迅速。以美国管道业为例,第一条天然气管道建于1891年,管道全长193公里,靠气田地下压力输送。在100多年的时间里,美国管道业发展十分迅速,管道里程在世界属首位。到2003年,液体管道里程达到26×104公里,州际天然气管道达到46×104公里。管道输送工艺、制管水平、防腐、自动化以及运营管理等技术也得到飞速发展,技术的发展可以使管道延伸到世界的各个角落。 我国管道事业起步较晚,最早的一条原油管道是新疆的克乌原油管道,长度仅为140公里。到目前为止,我国原油管道已经初步形成网络,管道建设、运营技术水平也有了很大提高。虽然与世界管道发达国家还有较大差距,但经过广大科技人员的努力,也取得了一定的成果,甚至在有些领域已经达到国际先进水平。 一、原油流变性 我国盛产多蜡原油,多蜡原油的输送一直是中国石油管道公司管道科技中心的重点研究领域,而多蜡原油的输送工艺最大的特殊点主要来自原油的流变性。为此,管道科技中心的科技人员从多蜡原油的粘度反常现象开始入手,研究揭示了在较窄的温度范围内从牛顿流体到非牛顿流体的变化,表现为假塑性、触变性、屈服假塑性等流变行为。又研究了多蜡原油的温度历史和剪切历史对流变性的影响,为多蜡原油低温输送提供了技术支持。几十年来,在原油流变学应用基础、工业应用和测量技术等方面取得了一系列成果。 1.流变学基础研究成果 研究与开发新型输油工艺,采用一些物理或化学的方法对原油进行改性,尽管作用机理不同,但宏观效果都在于改善原油的低温流变性,因此输油工艺与原油的流变性密不可分。多年来,为更好地对原油的流变性进行评价,国内一些单位开展了下列工作,初步确定了原油流变性评价体系,取得了一定的研究成果。 (1)含蜡原油相态与流型变化规律,以及表征其变化的温度参数; (2)含蜡原油触变性及其全流变曲线; (3)温度历史、剪切历史对含蜡原油流变性的影响; (4)原油流变特性改性技术及综合处理管输工艺的实施; (5)原油流变特性评价体系的初步建立与室内模拟试验方法的初步研究。 将继续开展的研究还有原油析蜡点、反常点、显触点、失流点和凝点;粘度—温度、屈服值—温度关系;析蜡强度和析蜡分布;原油触变性;原油全流变曲线和流形分析;全粘温曲线测试方法等。 2.流变测试手段 由于含蜡原油在低温下为极其复杂的流体,其流动阻力与流动过程中的温度变化历史和流动剪切变化历史有关,室内传统的泵—罐—管组成的环路,不能模拟原油在管道中长时间、长距离的流动过程。虽然通过各种办法尽量减少泵与罐对管道流场的影响,但回避不了原油进入泵加压重新进入管道的过程,而且泵的重复剪切也会改变原油的流动特性,从而使研究价值大大降低。科技中心的科技人员通过研究,提出了一种全新的研究方法和手段,开发研制成功了磁力驱动式环管流变测试装臵。它将环道首尾相连,内臵铁制驱动塞,由管外的磁场力带动管内驱动塞推动管内流体的流动,从而实现了在试验室用较短的管道来模拟无限长管道内流体的流动,而流体不经过剪切,一举改变了非牛顿流变试验研究没有合适管流模拟手段的窘迫局面。 该装臵主要特点在于首次在国内外实现流体在环形管道内反复无限循环流动的过程,并将此过程应用于非牛顿流体流变性研究之中。首次应用磁驱动力实现对环形管道内流体的非接触方式驱动,避免了试验流体频繁过泵剪切。该项技术的开发填补了国内空白,装臵获得国家发明专利。该装臵一直用于试验室流变性模拟研究,测量精度在某些测量范围内,精度高于其它类型的精密流变仪。 二、输送工艺 1.原油管道 对多蜡原油而言,加热输送虽然行之有效,但加热输送能耗高、停输再启动困难等缺点迫使广大科技人员一直在寻求取代的方法,特别是东部油田处于开采中晚期,管道输量低于设计输量,甚至低于允许设计输量。在这种情况下,加热输送的热力条件不能满足管输要求,常会出现输送困难,甚至有凝管的危险。为避免管道凝管,常采用正反输交替进行,浪费了巨大的能源。在保证完成输油任务前提下,科技人员一直在寻求革新输油工艺的方法。 1。低输量输送技术 低输量问题,特别是含蜡原油热输管道的超低量输送,一直是威胁部分管道安全输油的主要问题。加剂综合处理技术正是为解决管道低输量问题而研究的一种输送工艺。马惠宁输油管道是最早采用加剂综合处理输送工艺的一条管道,由于马岭原油物性较好,夏季可常温输送,春秋季采用热处理输送,冬季采用添加降凝剂综合处理技术输送,实现了一炉到底,省去了沿线的几座加热炉。正是由于马惠宁管道加剂综合热处理技术的成功应用,极大地促进了东部低输量管道的新工艺探索,先后针对低输量管道开展了输油工艺的研究,并取得成功。主要研究成果如下: ①中洛复线低输量运行研究; ②濮临线降凝剂输送研究; ③降凝剂复配及魏荆线低输量运行研究; ④鲁宁管道的加剂输送; ⑤苏丹混合油加剂常温输送工艺研究。 通过研究,基本实现了上述管道加剂常温输送,为国家作出了巨大的贡献。 (2)增输改造及混合输送技术 管道的增输主要是针对西部油田,以解决原油产量逐年增加、原有管道因老化输油能力不能满足输送要求的问题。特别是马惠宁输油管道,由于油田产量增加,管道输量将达到200~230×104吨,原油的管道热力条件和水力条件满足不了输量的要求。为解决这个问题,开展了马惠宁管道增输改造和添加减阻剂技术研究。主要是在马惠宁已获得的节能效果的热处理、综合处理输油工艺的基础上,再次对该线做更深层次的节能技术改造。通过研究,最终实现马惠宁管道由原85摄氏度的综合处理温度降到75摄氏度,从而燃油单耗节省0.53千克/吨,提出并实现了6、9月份不加热输送运行工艺,两个月节约燃油296.7吨,节省技术改造设备一次性投资200万元。 针对新疆原油外输开展了库鄯线输送新星原油输送技术研究及经济评价和库鄯线常温输送与大落差地段工艺条件技术研究。其中库鄯线常温输送与大落差地段工艺条件技术研究课题获集团公司科技进步一等奖。还对水环输送工艺、原油磁处理工艺等进行了有益的探索。 (3)目前进行的重点研究项目 为配合东部原油管网节能技术改造和优化运行,开展了东北输油管网优化运行工艺研究、大庆原油结蜡规律研究、大型油罐低温储存技术研究、含蜡原油管道输油温度确定方法研究等一系列节能改造技术课题研究,为管道节能降耗、安全运行打下了良好的基础。油气管道仿真软件作为储运工艺研究的重要技术支持手段,已经引起了管道业内人事的广泛重视,管道科技中心全面引进国外先进的仿真软件并进行二次开发,通过软件可以全面制定现场试验的安全准确性,降低试验风险,同时还可以提高工艺研究人员的设计水平,使得工艺研究真正立足于设计而高于设计的目标,更好地满足管道工艺技术的要求。 2.天然气管道 天然气作为21世纪的清洁能源已经引起各国的极大关注,管道作为天然气输送唯一的运输手段在世界发达国家得到迅速发展,天然气管道里程已经远远超过液体管道。我国由于天然气利用水平较低,早期天然气管道主要集中在四川。随着我国环保意识的增强,最近几年天然气管道得到迅速发展,相继建成了陕京、涩宁兰、沧淄等输气管道,西气东输管道已经全面开工,还将建设忠武、中俄等管道。随着管道技术的发展,必须采用先进的技术来保证管道的建设和运行,同时也给天然气管道科研提供了用武之地。

412 中国科学 D 辑 地球科学 2006, 36 (5): 412~420中国油气晚期成藏特征*贾承造 何登发** 石 昕 杨 庚 张朝军(中国石油勘探开发研究院, 北京 100083)摘要 印度板块与欧亚板块强烈的陆-陆碰撞及其持续挤压效应, 导致亚洲大陆在新生代发生了广泛的构造运动, 黄汲清称之为喜马拉雅运动. 喜马拉雅运动期是中国沉积盆地的主要发育与定型期,也是油气藏的主要形成期与“定位”期. 中国目前发现了366个大中型油气田, 其中的212个是在新近纪-第四纪成藏, 其比例达68.2%. 油气晚期成藏受喜马拉雅运动的期次、性质、方式与强度等的制约, 主要发生在渤海低凸起区、渤海湾陆上断-拗区、大庆长垣带、西部前陆冲断带、西部构造掀斜区、塔里木克拉通古隆起、川东断褶带与柴东生物气区等8个地区, 它们的油气成藏各具特色. 这些地区是今后中国油气勘探的主要领域. 其勘探潜力巨大, 前景广阔. 关键词 喜马拉雅运动 油气成藏 新近纪 第四纪 前陆盆地 克拉通盆地 伸展盆地收稿日期: 2005-01-18; 接受日期: 2005-08-03* 中国石油天然气股份有限公司科技信息部应用基础研究项目资助(批准号: 040501-03) ** 联系人, E-mail: hedengfa282@中国大陆是由众多微陆块、小陆块及镶嵌其间的造山带组成的[1,2], 经历了古亚洲洋、特提斯洋与太平洋三个前后相继的地球动力学体系的作用与演化[3]. 45 Ma 以来, 印-欧碰撞及其持续挤压效应[3], 西太平洋沟-弧-盆体系的形成及其弧后的快速扩张[1~3], 以及二者的叠加效应[3,4], 致使中国大陆的构造格局于新近纪-第四纪最终定型[4,5]. 发育在这些小陆块之上及其边缘的沉积盆地也最终在上新世以来逐步定型. 据此, 李德生将新近纪以来的中国沉积盆地据地球动力学背景划分为东部拉张型、西部挤压型与中部过渡型三类[6], 它们的油气地质条件与油气聚集规律各具特色[7~10].新近纪-第四纪的构造运动不但制约着沉积盆地的形成[4,11,12], 而且导致了大规模的油气成藏效应. 无论是东部的松辽盆地[13,14]、渤海湾盆地[7,15~17], 还是中部的四川盆地[18], 亦或是西部的柴达木盆 地[19,20]、吐鲁番-哈密盆地[21]、塔里木盆地[22~24]等, 油气藏的最终形成与保存都发生于新生代, 尤其是新近纪-第四纪. 据此, 刘池洋等认为“油气晚期-超晚期成藏是中国含油气盆地的重要特点”[25]. 对不同性质的烃类流体或不同盆地油气成藏特征的进一步研究深化了这一认识[13,15,16,19,26~28]. 例如,龚再升等认为“渤海新构造运动控制晚期油气成藏”[16,17]; 童崇光坚持“研究新构造与油气成藏之间的关系是四川盆地油气勘探的关键”[18], 因为“新生代晚期断褶构造的发育程度控制了盆地内部气藏的形成和分布”; 郭占第5期贾承造等: 中国油气晚期成藏特征 413谦等认为“新构造运动活跃的柴达木盆地”油气散失与聚集的特色鲜明[20]; 天山、昆仑山、祁连山山前的前陆盆地的油气聚集明显受新近纪以来逆冲断裂活动的制约[10,24,29], 油气主要在上新世-第四纪成藏[24]; 王庭斌对含煤-含气(油)盆地进行了剖析, 认为中国目前发现的29个煤成气田有约2/3为晚期、超晚期成藏[28].前人从多种角度对中国主要沉积盆地的油气藏较晚形成的现象进行了探索[13~28]. 从油气圈闭的形成时期, 烃源岩的热成熟时期, 油气生成-运移-聚集的匹配时期及油气圈闭或油气藏的调整时期等方 面确定了主要油气田的聚集时期. 近年来, 逐渐成熟的油气成藏年代学分析技术为进一步精确厘定油气成藏期奠立了重要基础[30~32], 应用这些方法, 在不 同含油气盆地获得了一批新的成藏年代学分析成 果[14,23,24,33]. 在此基础上, 本文将“形成于新近纪-第四纪的油气藏”称为“晚期油气藏”, 包括: (1) 油气生成-运移-聚集主要发生于这一时期的油气藏; (2) 最终定位于这一时期的油气藏. 油气作为流体矿产, 构造变动将导致其发生调整或再分配, 油气最终的赋存空间的“定位”是制约这类油气藏的关键因素之一. 对于中国的多旋回叠合盆地[26,34,35], 油气成藏表现为多期性, 既有新近纪-第四纪形成的油气藏, 也有这之前形成的油气藏在这一时期的调整改造与重新“定位”, 还可能是不同时期的混合成藏. 对于叠合盆地,“晚期成藏”的概念主要强调前两者.随着油气勘探实践与石油地质研究的深入开展, 对中国油气晚期成藏的地质基础与关键成藏条件也有了进一步的认识[13,16,26], 本文对此进行讨论.1 中国大中型油气田的主要成藏期截止2002年底, 中国发现大中型油田309个、气田42个. 根据含油气圈闭的形成期, 烃源岩的生油高峰期, 油气生成-运移-聚集的主要时期及圈闭的调整改造时期, 并参考一些油田的成藏年代学分析资料, 确定了主要油气田的形成时期. 中国大中型油气田的主要成藏期多为新近纪-第四纪(N-Q)(图1, 2). 其中, 新近纪-第四纪成藏的大中型油田为212个, 占总数的68.2%, 探明储量1159483×104 t, 占总数的61%; 气田为33个, 占总数的57.9%, 探明储量为14091.4×108 m 3, 占总数的51%(图2).从中国陆上主要的八个含油气盆地来看(表1), 油田主成藏期在新近纪-第四纪的有渤海湾盆地、柴达木盆地及塔里木盆地和准噶尔盆地的部分油田; 气田主成藏期在新近纪-第四纪的有渤海湾盆地、柴达木盆地和塔里木盆地的全部大中型气田及准噶尔盆地的部分气田. 这说明中国的大中型油气田受新近纪以来的构造运动的控制较为明显(表1).需要指出的是, 不少油气田具有多期成藏特征,但油气藏的最终成藏或“定位”完成于新近纪-第四图1 中国大中型油田成藏期分布频率图(a) 油田个数频率直方图; (b) 油田探明储量频率直方图414中国科学 D 辑 地球科学第36卷图2 中国大中型气田成藏期分布频率图(a) 气田个数频率直方图; (b) 气田探明储量频率直方图表1 中国主要沉积盆地大中型油气田的主成藏期a)大中型油田大中型气田 盆地名称 个数探明储量主成藏期 个数 探明储量 主成藏期松辽盆地 36 391, 168.4 K 2-E 1 117.1 K-E 渤海湾盆地 159 979, 920.9 N-Q 8 1949.3 N 陕甘宁盆地 27 143, 495.0K3 7981.0 J-K 四川盆地 0 018 5177.0 K柴达木盆地 7 25, 046.0 N-Q 4 2366.6N-Q 吐-哈盆地 6 20, 223.0 J-K, E 1 113.0 K 准噶尔盆地 19168, 399.0T, K, E, N-Q3425.8T 末, N-Q塔里木盆地 11 49, 493.0 N-Q 10 6072.9N-Q 近海海域盆地18 54, 046.3 N-Q93430.5N-Qa) 数据截止2002年底; 储量单位:104 t纪. 例如, 四川盆地东部石炭系大中型气藏一般经历了二次成藏, 第一次成藏开始于印支期, 延续至燕山期末, 主要受燕山运动控制; 第二次成藏在喜马拉雅期[36]. 塔里木盆地有晚海西期和喜马拉雅期两个主要的油田形成期, 但早期的油田晚期调整再成藏却是普遍现象[22,23,37]. 鄂尔多斯盆地古生界天然气田的形成期略早, 在150~125 Ma [33], 但相对于生烃与储集岩系的时代也晚很长时间. 松辽盆地大庆长垣北部背斜油田形成于65~40 Ma, 而南部岩性-背斜油田形成期略早[14].2 中国油气晚期成藏的控制因素与基本特征2.1 喜马拉雅运动对油气晚期成藏的制约作用油气晚期成藏表现为3种情况: (1) 油气聚集在新生界内, 例如渤海湾盆地第三纪断陷与柴达木盆地东部第四纪坳陷[7,19], 主要有中新世末, 上新世, 第四纪等成藏期; (2) 油气聚集在前新生界, 烃源岩为古近系, 由于上覆地层的掩覆使烃源岩在新近纪成熟, 导致油气“新生古储”的聚集现象, 例如任丘潜山油田[7,8]; (3) 油气生成-运移-聚集的空间都在前新生界中, 主成藏期为新生代(晚期), 可能是“原生”油气藏, 例如塔河油田、陆梁油田等[38,39],也可能是“古油藏调整再成藏”形成的次生油气藏[37].新近纪-第四纪的油气成藏明显受到喜马拉雅运动的制约[4]. 喜马拉雅运动对油气成藏的主要作用是: (1) 形成或改造形成了一系列圈闭, 圈闭构造样式多为断层相关褶皱背斜、掀斜断块、背斜-岩性圈闭 等[26,40]; (2) 构造挤压改造了储集条件, 例如柴达木盆地西南地区第三系[19]、川东地区石炭系等[36]; (3)第5期贾承造等: 中国油气晚期成藏特征 415新近系-第四系巨厚地层的覆盖急剧增大下伏生油层的热成熟度[40], 从西部的塔里木盆地到东部的渤海湾盆地都是如此; 或者是自身成为有利的烃源岩, 如柴东地区第四系[41]; (4) 构造活动形成的裂缝系统或断层成为油气垂向运移通道, 在西部前陆地区、柴东三湖地区、渤海湾盆地等地均具有这种特点[8,10,29]; (5) 构造作用尤其是挤压活动可能对流体压力系统具有一定的影响, 如西部前陆盆地[42]、川东地区[18]、莺歌海盆地[43,44]等具有异常高压, 对于油、气的保存有积极意义.喜马拉雅运动既可以导致油气生成-运移-聚集-保存的最佳条件与配置, 如大庆长垣[13], 渤海或库车地区的油气“动平衡”聚集[15,24], 形成了大型-特大型油气田; 也可能造成早期油气藏的调整、再分配或破坏, 例如柴达木盆地西南地区的油砂山、塔中4古油藏等[26]. 至于起何种作用取决于它所制约的油气藏条件的配置与成藏作用的时间匹配关系.2.2 油气晚期成藏的主要分布区与特征喜马拉雅运动对油气成藏要素与成藏作用产生了较大影响. 这种效应在东部的断陷-拗陷盆地, 西部的前陆盆地及中部的克拉通盆地等部位有不同的表现形式. 初步分析表明, 中国油气晚期成藏主要发生在8个地区(表2), 成藏作用各具特色.2.2.1 渤海低凸起区渤海的新构造运动活跃[15~17]. 受下部岩石圈地幔隆升、西太平洋边缘弧后扩展及郯-庐断裂带的影响, 渤中坳陷于渐新世晚期以来急剧沉降, 东营组(E d)内发育了优质烃源岩, 海域的22个凹(洼)陷中有20个具有生烃能力, 而渤中、歧口、黄河口、沙南、庙西等凹陷及辽中北洼为富生烃凹陷.被生烃凹陷包围的凸起、低凸起及围斜翼是油气的有利聚集区, 在低凸起部位的新近系中发育了较好的储盖组合(以明化镇组(N m)为主), 形成了张扭性断裂背斜圈闭(如蓬莱14-3构造)、压扭性断裂背斜圈闭(如蓬莱25-6构造)、后期改造的披覆背斜构造(如蓬莱19-3构造)等一系列圈闭类型[16,17,45]. 低凸起上的浅层披覆构造为主要的油气圈闭, 辽西低凸起(有SZ36-1超亿吨级油田)、石臼坨低凸起(有QHD32-6,表2 中国油气晚期成藏的主要地区及特征成藏地区主成藏期成藏特征大型油气田主要分布与勘探潜力渤海低凸起区Q 东营组(E d)晚期生排烃; 低凸起环绕生烃凹陷; 低凸起上的披覆背斜为主要聚油构造; 浅层(N m)储油; 油气聚-散处于动平衡状态PL19-3, QHD32-6, NB35-2,CFD11-1, CFD12-1, BZ25-1,SZ36-1, PL9-1等大油田群环渤中凹陷的低凸起带, 可以探明50×108 t渤海湾陆上断-拗区E d末期;N1; N2-Q断陷湖盆中E k-E s3为主要源岩; 多期断裂活动形成半地堑(组合); 每一断陷自为成油单元; 断陷发育迁移明显(西早东晚);复式油气聚集任丘; 胜坨; 高升; 静安堡;曙光; 欢喜岭; 孤岛; 孤东;东辛; 北大港; 临盘; 文留;濮城; 王官屯; 枣园等每一断陷为含油单元, 富含油气凹陷控制了80%以上的储量大庆长垣带K2-E-Q K末-E形成大型反转背斜带; 沿盆地长轴河流-三角洲体系发育优质储集砂体; 侧向充注成藏; 成藏时、空配置良好萨尔图、葡萄花、高台子、杏树岗、喇嘛甸、敖包塔反转背斜带及其翼部; 探明石油超40×108 t西部前陆冲断带N2-Q 以T-J, K的含煤岩系、泥岩为主要烃源岩;以K-E为主要储层; 以E-N1的膏、泥岩为盖层; 油气晚期生-运-聚, 垂向运聚为主;断层相关褶皱背斜及其叠加组合构成圈闭克拉2; 迪那1, 2; 大北2; 柯克亚; 呼图壁; 吐谷鲁; 霍尔果斯;齐古; 青西; 老君庙; 冷湖; 南八仙; 尕斯库勒; 马家滩; 大水坑;中坝; 平落坝; 白马庙; 新场15个前陆冲断带; 石油总资源量约115×108 t, 天然气资源量10.6×1012m3西部构造掀斜区N-Q 构造掀斜导致油气运聚格局改变; 斜坡上倾部位的低幅度背斜、地层尖灭构成圈闭;不整合面是主要运移通道陆梁; 莫西庄; 哈得逊; 塔河1,2号等油田构造掀斜斜坡的上倾部位勘探前景良好塔里木克拉通古隆起P; N-Q 轮南-塔河低凸起: O-T-J多层系聚油; 古油藏的晚期调整再成藏; 中上奥陶统生成的油气“原生”成藏; 构造-地层复合油气藏塔河; 轮南; 桑塔木; 桑南; 轮西; 塔中4等油田轮南低凸起轴部及两翼复合含油;将探明(15~20)×108 t油气储量规模川东断褶带T-K; N-Q N-Q形成NE向断层传播褶皱背斜带; 裂缝性储集层, 石炭系孔隙性储层、飞仙关组鲕滩为储层; 断层破坏严重罗家寨、天东、开江、卧龙河、福成寨等普光, 毛坝1井等气田川东地区总资源量为23178×108 m3,剩余资源量为17125×108 m3; 飞仙关组待发现资源量为8150×108 m3柴东生物气区Q第四系生物气; 自生自储自盖; 一系列扭动背斜构成圈闭; 油源断层贯通涩北一号、涩北二号、台南等气田探明加控制天然气地质储量2905×108 m3416中国科学D辑地球科学第36卷NB35-2两个超亿吨级油田)、沙垒田低凸起(有CFD11-1超亿吨级油田)、庙西低凸起(有PL9-1大型含油气构造)、渤南低凸起(有PL19-3六亿吨级油田)、埕北低凸起(有埕岛超亿吨级油田)、莱北低凸起、渤东低凸起等环带状低凸起带构成主要的聚集带, 浅层的新近系是主要目的层, 目前发现的地质储量占渤海海域的70%以上[16]. 渤海的石油资源量为87×108 t, 天然气资源量为 1.2×1012 m3, 若能达到胜利、大港、辽河等油田的探明程度, 可以探明50×108 t[14]. 目前渤海的探明石油储量近15×108 t. 渤海海域将成为中国石油增储上产的主要基地.渤海的这些油气田形成于第四纪, “被生烃凹陷环绕的低凸起”具有最佳的聚油背景, 油气的生、运、聚、散现今仍在进行. 处于郯-庐断裂带上的油气田, 明显受该断裂控制[45,46], 油气处于聚、散的动平衡之中.类似渤海低凸起聚油样式的盆地, 还有东海、珠江口、南海、莺歌海等盆地[15].2.2.2 渤海湾陆上断-拗区相对于渤海海域而言, 渤海湾盆地陆上的冀中、黄骅、济阳、东濮与辽河等断陷-拗陷发育的时间要早, 主要的断陷期为孔店组-沙三段沉积时期(E2k-E3s), 在断陷湖盆中发育了优质烃源岩, 每个断陷自成一个独立的沉积系统和成油单元[7,8,47]. 断陷具有向海域方向迁移的特点[47], 例如始新世断陷(廊固、昌潍凹陷)发育在大型隆起的边缘, 而渐新世断陷处于渤海湾盆地第二排断陷带, 长期继承发展. 在这些断陷盆地中, 油气藏分布各具特色, 出现了以逆牵引背斜油气藏和底辟背斜油气藏为主体的(东营、东濮凹陷)、以披覆背斜油气藏为主体的(沾化凹陷)、以古潜山油气藏为主体的(饶阳、大民屯凹陷)、以地层岩性油气藏为主体的(辽河西部凹陷)四种聚集样式[8]. 由于多期断块活动, 在断陷不同部位发育多种类型的断裂构造带, 与陆相湖盆不同类型的储集岩体相配合, 形成了多种类型的油气藏, 它们在纵向上相互叠置、在平面上由不同层系、不同圈闭类型的油气藏相互连片, 形成了复式油气聚集区(带)[7,8].渤海湾盆地陆上的油气田主要形成于东营组(E d)沉积末期和明化镇组(N m)沉积末期. 渤海湾盆地陆上断陷-坳陷的油气聚集以“断陷”为主, 每一凹陷自成为一个含油单元, 是现今中国石油的主要生产基地.2.2.3 大庆长垣带位于松辽盆地中央坳陷中部的大型背斜带, 形成于晚白垩世-第三纪. 在嫩江组(K2n)沉积时期, 因差异压实作用而具有隆起雏形, 高点在喇嘛甸、葡萄花一带; 嫩江组沉积末期, 受区域压扭应力作用, 下伏的黑虎泡-头台基底断裂带左行走滑, 在断裂带上中浅层盖层中形成了7个左行斜列的扭动背斜带; 明水组(K2m)沉积末期, 在NWW-SEE向挤压应力作用下, 黑虎泡-头台基底断裂带整体反转, 改造了前期的扭动背斜而形成了完整的大庆长垣反转背斜带; 古近纪末期的左行压扭使大庆长垣的幅度进一步增大而最终定型.构造的长期发育与青山口组(K2q)泥岩的生-排烃高峰期匹配, 由于生油层与储集体侧向交互, 因此, 油气从西侧古龙凹陷与东侧三肇凹陷向长垣带的侧向运移是主要运移方式. 沿盆地长轴方向发育的大型河流三角洲体系发育了优质储集砂体. 从而, “生油体、储油体、输油体、圈闭体与盖油体”五体匹配, “圈闭的形成”与油气的“生成、排出、运移、聚集”五期同步[13], 良好的储集空间与巨大的背斜构造相叠置, 储集了超40×108 t石油, 形成了特大型油田.大庆油田形成于白垩纪末-第三纪, 但因后期稳定的构造环境成藏作用持续至第四纪[13]. 喜马拉雅运动对于大庆油田的形成起着积极的建设性作用.2.2.4 西部前陆冲断带受印-欧碰撞的影响, 中西部地区沉积盆地最为明显的一个特点是在山前形成了一系列前陆冲断带[40], 例如准南、台北缘、库车、喀什北缘、西昆仑北缘、祁连山北缘、柴北缘、柴南缘、鄂尔多斯西缘、川西、楚雄西部等前陆冲断带. 最早发现的老君庙、独山子油田就位于其上. 近年来, 库车地区(克拉2号、迪那2号、大北1、依拉克等大气田)、准南地区(呼图壁气田、吐谷鲁油田、霍尔果斯油气田)、祁连第5期贾承造等: 中国油气晚期成藏特征 417山北缘(青西油田)、川西(新场、白马庙等气田)、柴北缘(南八仙油田、马北气田)等前陆冲断带部位发现了一系列油气田, 它们是中国“西气东输”能源战略的主要资源基础.除鄂尔多斯盆地西缘与川西为晚三叠世形成的前陆冲断带外, 其余的前陆冲断带主要形成于新近纪-第四纪, 这决定了它们晚期成藏的特点[10,29], 油气藏主要形成于上新世以来. 对克拉2号气田的成藏史剖析表明[24], 它主要形成于5 Ma以来(库车组沉积期以来), 是在聚气构造(三角带内的背斜)不断上隆的过程中天然气充注而形成的, 其中2 Ma以来的天然气充注更为关键. 天然气为煤成气, 来自于中、下侏罗统的煤系.中西部前陆冲断带主要发育了一系列断层相关褶皱背斜及其叠加组合(双重构造、构造楔等)构成的圈闭类型[26,40], 以T3, J1-2, K, E2-3或C, P的含煤岩系或湖相泥岩为烃源岩, 以K1, E1-2, E3, N1等砂岩、灰岩为主要储层; 以沿断层的垂向运移为主要聚集方式, 为E或N1的膏盐岩、含膏泥岩或泥岩等封盖. 受烃源岩热演化程度的影响, E3或N1末期形成了一些小油田, 而N2-Q形成了一系列大中型气田.西部沉积盆地山前地区沥青、油苗等大量的油气显示表明断裂活动对油气有散失或对油气藏有破坏作用[20,21], 但油气的晚期生成和运聚与构造的晚期形成匹配良好, 使大量的油气资源富集并被保存下来. 翟光明等研究指出[10], 中西部地区有15个主要的前陆冲断带, 有利面积达50×104 km2, 石油总资源量约115×108 t, 天然气资源量10.6×1012 m3, 目前勘探程度低, 勘探领域广阔, 勘探潜力较大.2.2.5 西部构造掀斜区喜马拉雅运动在西部沉积盆地中的一个明显表现是在前陆地区由于冲断构造负荷与沉积负荷的作用岩石圈发生大幅度的挠曲沉降, 充填了巨厚的新近系-第四系, 形成了盆地边缘厚向盆内减薄的楔形地质结构. 由于新生代地层的覆盖, 盆地腹部向边缘发生构造掀斜, 这在准噶尔盆地、塔里木盆地库车-塔北地区、塔西南坳陷等地区清晰可见.准噶尔盆地新生代晚期的隆起位于石英滩-三个泉凸起一带, 呈NWW-EW向展布. 这是响应于准南缘的冲断作用与昌吉坳陷的大幅度沉降, 陆梁隆起的轴部向北迁移而成的[39,48]. 这一构造趋势的急剧转变导致油气运聚格局的变化. 来自玛湖凹陷、盆1井西凹陷、东道海子北凹陷及昌吉坳陷二叠系的油气沿断裂向上进入侏罗系顶、底部及内部的不整合面(T/J; J2x/J2t; J/K), 随着向南倾斜的加大, 流体势增大, 油气进一步向高处运移[49], 在近轴部的三个泉东背斜带聚集, 形成了超亿吨级的陆梁油田. 由于埋藏浅, 储集条件好, 具有良好的开发前景[50].准噶尔盆地新生代构造掀斜的另一表现是发育在侏罗-白垩系中的车(排子)-莫(索湾)隆起向南急剧掀斜乃至成为南倾斜坡的上倾部位[48]. 车-莫隆起呈SW-NEE走向, 面积2×104 km2, 形成于中侏罗世晚期, 晚侏罗世进一步发展, 白垩纪稳定埋藏. 沿这一隆起带在K末-E形成了油气田, 但随着新近纪南侧的急剧沉降, 油气田也被掀斜, 油气向北溢出而在上倾端重新聚集, 庄1井油气藏、永进油田等已显示出这种特点.塔里木盆地库车-塔北地区因北侧急剧挠曲沉降, 前缘隆起向南快速迁移, 也导致油气运聚格局的急剧变化. 例如自深部奥陶系进入石炭系底部不整合面向北运移的油气随着倾向的改变, 将发生向南的运移[51], 例如塔河油田1号、2号三叠系油藏与哈德逊石炭系油田[23,52], 后者已是储量近亿吨的大油田.由上所述, 喜马拉雅运动导致的构造掀斜, 导致了一系列的成藏或调整效应. 积极的效应是形成了陆梁与哈徳逊大油田, 展示出这一领域的良好勘探前景; 不利的影响是引起了早期油气田圈闭溢出点的翘倾而发生调整与再分配, 例如车-莫隆起.2.2.6 塔里木克拉通古隆起区克拉通盆地古隆起是这类盆地的主要油气聚集部位[26,53], 也是油气晚期成藏的主要地区[22,37].塔里木盆地的轮南低凸起与塔中低凸起已被证明是蕴藏着丰富油气资源的构造单元. 前者呈NE向, 后者呈NWW向, 都经历了加里东末期雏形形成, 海西期隆起发育, 印支-燕山期埋藏, 喜马拉雅期改造的复杂动力学过程. 目前在O1, O2-3, S, D3, C, T, J等418中国科学D辑地球科学第36卷多套层系中发现了工业油气流, S以上储层以砂岩为主, O储层以碳酸盐岩为主. 发育在轮南低凸起轴部(O风化壳)及其两翼(O岩溶斜坡)与上部的披覆背斜(C-J)中的轮南-塔河油田群目前探明储量超5×108 t, 预计可探明15×108 t储量规模.这些凸起部位有两种不同的成藏方式[51]. 其一是以寒武系-下奥陶统为源于二叠纪聚集的油气在新近纪向上调整到C, T, J之中, 发生“晚期调整再成藏”[37]; 其二是以中上奥陶统为源的油气在新近纪的运移聚集作用, 可以向O, S, 也可以向C, T-J充注, 为“原生油气藏”[22].塔中低凸起沿其Ⅰ号构造带(西段为挠折带、东段为断裂带)、Ⅱ号构造带(为中央断垒带)与塔中10号背斜带已经发现了众多的油气藏, 显示出多层系复合含油的特点. 其构造高部位在早古生代晚期位于低凸起的西部, 而在晚古生代位于低凸起的东部, 且轴向由NWW变为NW向. 新生代晚期, 一些断裂再次活动, 例如塔中4号断裂及塔中4号南断裂, 它将早期(P, J-K)聚集的大型油田((5~10)×108 t规模?)破坏, 油气向上(C2)分散, 仅残留不足5000×104 t的塔中4油田. 但在新生代由于塔中低凸起西北端的急剧沉降, 增大了塔中北坡的起伏程度与流体势能, 有利于中上奥陶统烃源岩生成的油气排运与成藏.这两个地区将成为下一步中国海相古生界克拉通盆地内石油增储上产的主力.2.2.7 川东断褶带在川东宽约250 km范围内,发育10排NEE向近于平行雁列式展布的高陡背斜带, 自西向东为华蓥山-铁山、铜锣峡-雷音铺、七里峡、温泉井、明月峡-大天池、南门场-马草坝、黄泥堂-云安厂、梓里场-苟家场、大池干井、方斗山,为一系列断层传播褶皱背斜带, 其间隔以宽向斜, 是喜马拉雅运动晚期才形成的构造带[36]. 到目前为止,已发现了普光、罗家寨、天东、开江、卧龙河、福成寨等气田. 低缓、隐伏背斜构成圈闭, 志留系为主要烃源岩, 石炭系、三叠系为主要储层, 以志留系、二叠系异常高压为动力促使天然气向常压层石炭系、三叠系充分运移[54,55]. 气藏数量多、分布广, 形成于新近纪-第四纪.川东地区总资源量为23178×108 m3, 剩余资源量为17125×108 m3, 资源探明率为15.51%. 经过约20年的勘探, 川东地区石炭系探明天然气储量约2777.5×108 m3, 目前接替的层系为三叠系飞仙关组, 待发现资源量为8150×108 m3, 开江-梁平一带飞仙关组的高能鲕粒滩是有利区带, 勘探潜力较大. 普光1井与毛坝1井高产天然气流的发现表明了这一领域的勘探前景.2.2.8 柴东生物气区柴达木盆地新构造运动活跃[19,20]. 上新世末期, 受喜马拉雅晚期运动的影响, 柴达木盆地西部结束了拗陷的发展而进入褶皱隆升阶段. 第四纪时, 沉积中心已迁移到中部三湖地区并成为第四系的新拗陷, 沉积了厚达三千余米的中、下更新统地层, 其中发育了1400余米的富含有机质的暗色泥质岩[41], 第四系气源岩分布面积为21386 km2, 为第四系天然气藏的形成提供了充足的气源. 储层为第四系松散胶结粉砂岩、泥质粉砂岩; 盖层为第四系泥岩、膏盐层. 以平缓、低幅度背斜气藏为主. 构成第四系自生自储自盖组合. 喜马拉雅晚期运动控制了构造圈闭的形成和发展, 形成了鸭湖、伊克雅乌汝、台吉乃尔、南陵丘、涩北一号、涩北二号、驼峰山和盐湖等一系列地面构造, 至2002年底探明加控制天然气地质储量2905×108 m3. 此外, 上新统狮子沟组(N23)也可能构成生物气源岩. 展示出柴东地区生物气的较大勘探潜力.此外, 在位于特提斯构造域东段的青藏高原, 中新生代海相地层发育, 从南到北发育扎达-岗巴、拉萨、奇林错-比如和羌塘-昌都等4个含油气盆地, 含油气层位主要为中生界. 受喜马拉雅构造运动的影响这些盆地的油气藏被改造.3 主要结论(1) 由印度板块与欧亚板块的碰撞所引发的喜马拉雅运动与油气成藏关系密切. 喜马拉雅运动期是中国油气藏的一个主形成期与油气藏的最终“定位”期.(2) 中国目前发现了366个大中型油气田, 其中。

第41卷 第3期 2019年3月29

研究与探讨Research and Approach

世界及中国油气发展形势 初步分析

张 姗(中国海洋石油集团有限公司,北京 100010)摘要:本文分析了世界石油及天然气资源、石油生产成本和市场变化趋势,特别是美国页

岩油成本的不断降低,美国页岩气和LNG产业的快速发展,对国际石油价格以及对全球LNG供需形势的影响;概括介绍了国外地下储备库建设情况以及对能源安全内涵认识的不断变化。从中国石油天然气需求和对外依存度的快速增长出发,分析了中国石油及天然气产业发展面临的形势,指出加大国内石油天然气勘探开发力度,努力稳定石油产量、加快天然气产业发展极其重要并且是具备资源基础的;分析了中国天然气市场的特点,指出天然气价格与替代燃料相比要有竞争力,有竞争力的价格是国际LNG供应商扩大中国市场的条件。关键词:石油;天然气;发展形势;分析

中图分类号:F426 文献标识码:A 文章编号:1003-2355-(2019)03-0029-04Doi: 10.3969/j.issn.1003-2355.2019.03.006

Abstract: This article aims to analyze the influence on global oil price and LNG supply & demand, which includes the factors of global oil & gas reserve change, production cost and market situation, especially the continuously descending cost of U.S. shale oil and the rapid growth of U.S. shale oil and LNG industry. It also tries to summarize the current situation of oversea underground storage facility construction, and introduce the ever changing cognition on the concept of energy safety. By analyzing the development environment which the Chinese oil & gas industry are now facing under the condition of rapid climbing domestic oil & gas demand and external dependence, this article emphasizes the importance of increasing investment on domestic oil & gas exploration and development, and tries to illustrate that the resource condition is mature for stabilizing oil production and accelerating the development of natural gas industry. Meanwhile, it analyzes the characteristics of China’s natural gas market,and points out that natural gas price shall be competitive when compared with alternative fuels, and competitive price is a necessary condition to the expansion in Chinese market for global LNG suppliers. Key words: Oil; Gas; Development Situation; Analysis

收稿日期: 2019-02-

26

作者简介:张姗(1986-),硕士,主要从事国内外的石油政策、发展趋势的研究及油气项目经济评价等工作。

1589亿t,当年的产量是34.6亿t;2017年底全球石油探明剩余可采储量达到2315亿t,当年的产量接近44亿t。由此看来,世界石油资源是丰富的。特别是美国的页岩油革命,打破了传统的石油地质学认识;技术创新、理论创新以及管理创新是推动世界石油工业发展的动力和关键。石油工业的发展趋势总体上是从过去的陆上常规油气资源

1 世界油气发展形势1.1 世界石油资源概况随着石油领域的技术创新与理论创新,石油勘探开发程度不断提高,人们对全球石油资源的认识也在不断变化。虽然世界石油产量不断增长,但是探明剩余可采储量也在不断增加。根据《BP能源统计》,1997年底全球探明剩余石油可采储量约为ENERGY OF CHINA30

研究与探讨Research and Approach

勘探开发到近海区域,从近海区到深海区,再从深海区到陆上的非常规资源。目前,非常规石油资源成为石油增储上产的重要领域。1.2 世界石油市场变化趋势从供应侧来看,美国页岩油革命使美国已经超过俄罗斯,成为全球最大的石油生产国;同时,美国页岩油革命对OPEC和俄罗斯等传统石油生产国构成了严重的挑战。总体分析,石油供应西移,呈现多元化的趋势;从消费侧来看,中国和印度等亚洲新兴经济体成为石油消费的主导力量。2012年,非OECD国家石油消费量已经超过OECD国家,石油需求中心向东转移。目前,国际石油市场买方特点比较突出。1.3 全球石油生产成本分析随着2014年国际石油价格的下跌,石油勘探开发成本也在逐渐降低。总体来看,从2014年下半年到2018年上半年,整个石油勘探开发成本还是在降低。由于油价的回升,全球新开发石油项目的全周期盈亏平衡成本2018年微升不到5%,即从2017年的全球平均成本42美元/桶升至2018年的44美元/桶,比2014年的世界平均水平57美元/桶低20%左右。大多数大型油气区块的新项目盈亏平衡成本在60美元/桶之下,而2014年这一成本则高至90美元/桶。1.4 国际石油价格分析由于涉及因素较多,国际石油价格很难准确预测。从长远来看,国际油价受供需基本面影响;但短期内,国际油价可能受一些不确定因素震荡影响,包括供求关系、地缘政治、美元货币价格、大国博弈、技术进步等,难以准确预测。受中东局势和美国对伊朗制裁等因素影响,油价曾冲高至80美元/桶。随着特朗普政府对8个国家和地区进口伊朗石油给予豁免,国际油价开始大幅度下跌。由于美国石油产量是由市场决定的,而且美国有众多的石油公司和服务公司,低油价促使这些企业加速管理创新、技术创新,使得页岩油成本不断降低,而且企业的生命力很强。二叠纪盆地好的页岩油甜点区,甚至国际油价降至每桶20美元都有经济性,所以油价高了,页岩油钻机很快就增长了;油价低了,钻机就减少。从长期来看,国际油价长期高于70~80美元/桶的可能性不大。1.5 能源安全保障问题10年前讲能源安全,很可能大部人认为能源安全即石油安全,或是说石油的安全供应。今天讲能源安全,很多人会认为不只是石油安全,也应该包括天然气安全供应和电网的安全运行;而且对能源安全的内涵认识也发生了很大变化,能源安全不仅是供应的稳定性,也包括价格的可承受性、环境的可持续性。随着我国天然气市场快速增长、用气人口不断增多,天然气供应涉及到千家万户,特别是我国天然气对外依存度的快速增长,因此目前天然气的供应安全比石油更显得重要。尤其是2017年冬天和2018年春天发生的大范围供气紧张,引起了各层面对天然气供应的高度重视。1.6 世界天然气资源概况技术的进步、认识的突破,使美国页岩气得以快速发展。世界天然气产量不断增长,天然气剩余可采储量也在不断增加。根据《BP能源统计》,1997年底世界天然气剩余探明可采储量为128.1万亿m3,当年世界天然气产量2.19万亿m3;

2007年底剩余可采储量163.5万亿m3,当年世界

天然气产量2.94万亿m3;2017年底剩余可采储量上升到193.5万亿m3,当年世界天然气产量达到了3.68万亿m3,储采比约为53。1.7 美国页岩气和LNG产业发展趋势全球天然气产量的增长,美国是最大的贡献者。美国的天然气产量增长快得益于美国页岩气革命。2000年美国页岩气产量仅有232亿m3;2005年时仅为317亿m3,5年增长不到100亿m3;水平分段压裂技术突破之后,页岩气产量快速增加,2010年达到1530亿m3,5年增长超过1200亿m3;

2015年产量达到4250亿m3,5年增加了2700多

亿m3;2016年产量为4447亿m3,2017年达到了4740亿m3,2040年有望达到8000亿m3。页岩

气革命使得美国超过俄罗斯,成为全球最大的天然气生产国。随着美国页岩气的快速增长,美国LNG液化能力也快速增加。2016年开始出口LNG,当年出口379万t,2017年出口量1457万t,2020年美国天然气液化能力将达到6800万t,仅次于卡塔尔和澳大利亚。资料显示,到2025年左右,美国LNG液化能力有可能达到1.8亿t,成为全球最大

的LNG液化能力的国家;2024年卡塔尔LNG液化能力将从目前的7700万t增加到1.1亿t。因此,从长远看,全球LNG供需形势应该是比较宽松。