皖南传统民居建筑空间的生态适应性设计研究

- 格式:pdf

- 大小:350.17 KB

- 文档页数:4

宏村人工古水系设计的美学分析作者:朱琳来源:《现代装饰·理论》2014年第02期中国是一个幅员辽阔、民族众多的国家,其传统乡土民居聚落是洒落在中华大地的一份瑰宝。

随着经济与社会的不断发展与演变,越来越多的人们开始重视乡土民居所体现出的“天人合一”的生态观念。

在进行旅游与探究的同时,更深层次的挖掘中国古代对于生态环境的保护意识,以及设计中所体现出来的景观价值,从而对当今景观设计带来良好的启示与借鉴。

中国古民居重视人的生存环境和良好的生态意识。

无论是建筑布局、村落规划,还是建筑与环境的融合,都无一例外的尊重自然。

位于安徽黄山脚下的皖南古民居村落也充分体现这种设计思想,其独特的人工古水系设计不仅成为古宏村的标志性建筑,而且还处处闪烁着宏村汪氏祖先的智慧和力量。

当今的景观设计应着重剖析古水系在城镇规划、生态发展、水利工程等方面的价值,反省人们在改天换地的极端短视行为下对古水系的潜在损害,从而探索与保护生态环境。

徽州素有“八山一水一分田”的称号,这就为宏村的村落规划提供了良好的自然环境,因此“依山傍水”就成為村落的建筑特色。

皖南乡村,从生态环境上来说,多强调水系。

宏村为皖南乡村民居的典型代表,是古黟桃花源里一座奇特的“牛”形村落。

山因水清,水因山活,古宏村人为防火和灌溉农田,独具匠心运用仿生学建造出堪称“中国一绝”的人工水系,围绕“牛”形做成一片水文章。

古水系的结构特点六百年前,宏村人兴建人工引水进村工程的发端之处是月沼,四百年前,宏村人工水系的收笔点睛工程是南湖;一塘一湖,一小一大,一前一后,村心村南,她们的美景构成宏村名闻天下的村庄名片。

九曲十弯穿宅而过的水圳设计以及在私家庭院内引进活化水,挖池塘、搭水榭,这些独具匠心的水系处理共同构成该村水系的结构所在。

月沼位于村中,呈不规则的半圆形,塘北弦部笔直。

根据道家的说法,火为阳,水为阴,日为阳,月为阴,村心挖塘“镇丙丁之火”,池塘自要取半月形为佳,以别日圆之疑。

江淮传统民居特色研究张承宏,沈欣,陶义,马后来,徐信杨,李小辉(安徽农道建筑规划设计有限公司,安徽合肥230080)關務JIT潜& =萍斗摘要:随着我国经济的持续发展,以及建筑技术的完善,人们对住宅特色的重视程度越来越高,这也是区域文化的主体所在,具备重大意义。

文章根据以往工作经验,对江淮地区的建筑空间特征进行总结,并从三河古镇建设、李鸿章故居设计、扬州古城风貌三方面,论述了江淮传统民居特色内容。

关键词:江淮;传统民居;特征风貌;三河古镇中图分类号:TU-86文献标志码:B文章编号:1007-7359(2020)01-0070-03DOI:10.16330/j.c n ki.1007-7359.2020.01.0230前言江淮地区主要指我国安徽和江苏两省,还有河南南部以及湖北东北部等少数区域,在大致范围规划上,主要集中在长江以北、淮河以南。

该区域的地势较低,海拔高度一般在1m左右,湖泊遍布。

江淮地区深受中原文化影响,在民居建筑设计上,将中原农耕文化和南越绅士文化结合在一起,形成新的装饰文化。

1江淮地区的建筑空间特征1.1平面布局模式江淮地区民居建筑多集中在平地,在平面布局上显得更加紧凑,房屋外形也比较规整。

建筑朝向一般以坐北朝南为主,开间设计以三间或者是三间以上的单数为主,在进深上高于两间,增加其院落数量,这也是院落布局优化的基本所在。

例如,在集中式院落设计上,人们会将明间堂屋当做敞厅,左右为卧室和储物间,对于南北向和东西向,应确定好中轴线,使其保持在有效的对称状态之下;实际单进院落设计主要以天井式院落为中心,将其放置在建筑物中部区域,并将不同功能房间分隔开来,对通风条件进行全面改善,与此同时,还能展示出厨房、储藏等功能。

实际多进院落设计主要以两进和三进院落为主体,实现对不同生活房间的有效打造;后期庭院建设需要将前后连通特点展示出来,这也是伦理关系建设的主要内容所作者简介:张承宏(1969-),男,安徽合肥人,毕业于安徽职业技术学院工艺美术专业,专科,主要从事建筑设计工作。

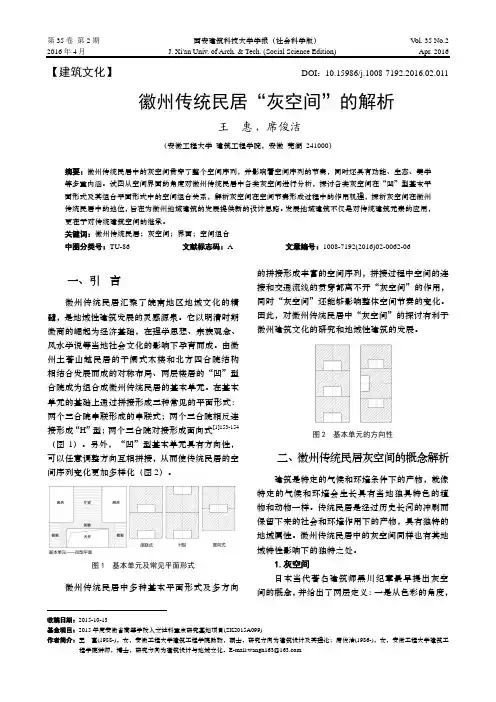

第35卷 第2期 西安建筑科技大学学报(社会科学版) V ol. 35 No.2 2016年4月 J. Xi'an Univ. of Arch. & Tech. (Social Science Edition) Apr. 2016【建筑文化】 DOI :10.15986/j.1008-7192.2016.02.011徽州传统民居“灰空间”的解析王 惠 ,席俊洁(安徽工程大学 建筑工程学院,安徽 芜湖 241000)摘要:徽州传统民居中的灰空间贯穿了整个空间序列,并影响着空间序列的节奏,同时还具有功能、生态、美学等多重内涵。

试图从空间界面的角度对徽州传统民居中各类灰空间进行分析,探讨各类灰空间在“凹”型基本平面形式及其组合平面形式中的空间组合关系,解析灰空间在空间节奏形成过程中的作用机理,探析灰空间在徽州传统民居中的地位,旨在为徽州地域建筑的发展提供新的设计思路。

发展地域建筑不仅是对传统建筑元素的应用,更在于对传统建筑空间的继承。

关键词:徽州传统民居;灰空间;界面;空间组合中图分类号:TU-86 文献标志码:A 文章编号:1008-7192(2016)02-0062-06收稿日期:2015-10-13基金项目:2015年度安徽省高等学校人文社科重点研究基地项目(SK2015A099)作者简介:王 惠(1988-),女,安徽工程大学建筑工程学院助教,硕士,研究方向为建筑设计及其理论;席俊洁(1986-),女,安徽工程大学建筑工程学院讲师,博士,研究方向为建筑设计与地域文化。

E-mail:wangh163@一、引 言徽州传统民居汇聚了皖南地区地域文化的精髓,是地域性建筑发展的灵感源泉。

它以明清时期徽商的崛起为经济基础,在理学思想、宗族观念、风水学说等当地社会文化的影响下孕育而成。

由徽州土著山越民居的干阑式木楼和北方四合院结构相结合发展而成的对称布局、两层楼居的“凹”型合院成为组合成徽州传统民居的基本单元。

徽派建筑与现代建筑的交融点和不同点一、前言传统文化是我国的艺术瑰宝,徽派建筑有其独特的文化底蕴,越来越受到重视,本文就徽派建筑与现代建筑设计方面内容进行了探讨。

二、徽派建筑元素概述世界性文化交流的冲击,促使建筑形式向多样化方向发展。

人们开始发现地域、民族性文化在一定条件下可以转化为国际性文化,国际性文化也可以被吸收、融合为新的地域与民族文化。

只有保持丰富多样的各种文化,才能维持文化这一生态系统的新陈代谢和生态平衡。

因此,传统建筑美学的回归也成了时代的要求。

这一潮流引发了传统元素在现代建筑设计中的活跃,出现了大量以传统建筑审美尺度为准绳的现代建筑设计。

漫长的历史长河中,聪颖、勤奋的徽州人创造了灿烂的文化,徽文化是中华文化宝库中的瑰宝。

今天,徽文化和藏文化、敦煌文化一起被称为中国三大地方显学。

徽文化涵盖了经、史、哲、医、商、绘画、建筑等诸多领域。

徽派建筑粉墙黛瓦、错落有致,其建筑风貌与徽州大地青山绿水相互映衬,秀美如画。

徽派建筑以其深厚的文化内涵和鲜明的地方特色在中国建筑史上独树一帜,是徽州文化不可或缺的重要组成部分,它是古徽州人民聪明才智的结晶,是祖先留给后人的一份极其珍贵的历史文化遗产。

徽派建筑是中国封建社会后期汉文化圈建筑派系中的一个重要流派,它以其所保留的传统工艺,独特的风格和卓越的成就,为中国建筑历史写下了浓墨重彩的一页。

徽派建筑在中国建筑史上占有重要地位,是珍贵的中国古代文化遗产。

2000年,由徽派建筑群形成的有近千年历史的黔县西递,宏村两处古村落,列入了世界文化遗产名录。

徽派建筑己成为人类共享的珍贵财富,保护徽派建筑这一优秀的历史文化遗产,是继承和弘扬中华民族优秀传统文化的大事。

在新的历史时期,研究、弘扬徽派建筑风格,传承徽派建筑文化精髓,是延续徽州文脉的重要途径。

徽派建筑有着深刻的文化内涵和地方特色,但是已不适应现实的要求;现代建筑在功能造价上面有着无比的优势,但在工具理性和经济效益引导下,世界建筑趋同性发展,其民族性、地域性的美学特征也不可避免地在渐渐消亡。

皖南历史文化村镇的保护与复兴研究*——以宣城市水东镇历史街区为例张泉 贺为才作者简介张 泉,合肥工业大学建筑与艺术学院讲师,硕士。

贺为才,合肥工业大学建筑与艺术学院副教授,博士。

摘 要:在当前的城市化背景下,一些历史文化村镇的地域风貌和历史遗产正在消失。

部分尚存的古镇、老街在新建筑的挤压下,逐渐淹没在现代文明之中。

以中国历史文化名镇——宣城市水东镇历史街区为研究对象,在充分调研的基础上,对其风貌特色、保护状况和存在问题等方面进行分析和研究,提出了相关建议和措施,为皖南历史文化村镇的保护与复兴进行了有益探讨。

关键词:皖南;历史街区;水东镇;保护;复兴Abstract:Some territorial features and historical heritages are being lost under the background of urbanization, and some existing ancient towns and old streets pressed by new buildings are gradually drowned in the modern civilization. The article, taking the historical block of Shuidong Town, Xuancheng City for an example, analyses and studies characteristic landscape, protection situation and current problems, based on sufficient investigation. Then appropriate suggestions and measures are proposed for further protection and renaissance of historical and cultural villages in South Anhui.Key words:South Anhui; historical block; Shuidong Town; protection; renaissance中图分类号:TU984.199 文献标识码:A 文章编号:1674-4144(2011)-05-42(4)历史村镇和文化传统是人类发展中留下来的宝贵资源,而作为载体的物质环境,更是保护中的重点。

徽州传统民居的符号学解析王惠,李茜,卢张驰(安徽工程大学建筑工程学院,安徽芜湖241000)作者简介:王惠(1988-),女,安徽宿*人,毕业于中国矿业大学建筑学专业,研究生,硕士,讲师。

专业方向:建筑设计及其理论。

基金项目:安徽省高校人文社会科学研究重点项目(编号:SK2018A0112);安徽省高校人文社会科学重点研究基地项目(编号:SK2015A099);安徽省社科规划项目(编号:A/SKQ2019D086)。

中图分类号:TU241.5文献标识码:A文章编号:1007-7359(2021)04-0003-03 DOI:10.16330/ki.1007-7359.2021.04.001建筑是特定时代背景下的产物,承载当时当地的自然生态、社会结构、经济形态及文化传统赋予的特色。

“建筑不是无根的'形'和'饰',更重要的是把握当地的文化精神,并把它们灌注到设计中去。

”以徽州传统民居为代表的徽派建筑具有独特的建筑形象和文化内涵。

“符号学在语义学方面的研究为我们在建筑创作中如何继承传统,并锐意创新提供依据。

”2因此,将建筑符号学作为理论基础,提取徽州传统民居的符号元素,并提出其在地域建筑中的设计方法,能够促进徽州建筑文化可持续发展。

1徽州传统民居符号的分类恩伯托•埃科在他的文章中,将建筑符号按照代码的理解进行分类,分为技术代码、句法代码和语义学代码。

其中,技术代码是指建筑工程学方面,如梁、板、钢筋混凝土构件等,表达的是建筑的结构逻辑及其所具备的含意。

句法代码则是指空间类型方面的代码,平面的布局方式就是这一类。

语义学代码代表的是建筑的含意单元,即具有特殊内涵的符号载体或建筑组合体。

这种分类方式能够将已经出现在建筑上的符号进行系统地剖析,适用于符号信息量非常之大的徽州传统民居。

为了更容易理解,根据埃科对建筑符号的分类方法,可以对徽州传统民居中的符号进行如下分类:结摘要:徽*传统民居是在特定的4然环境和人文背景下产生的独特建筑模式,具有鲜明的地域特色。

一引言中国是一个幅员辽阔、民族众多的国家。

丰富多彩的自然环境造就了城市不同的景观和建筑文化。

然而,随着城市化的不断推进,城市居住建筑、景观越来越趋向于同质化,面临着丧失地域特色的危机。

随着人们生活水平、文化层次以及生态环境意识的提高,设计师们迫切需要寻求一个新的景观设计的突破点。

中国古民居建设重视人的生存环境和生态意识。

无论是整个村落的布局,还是单栋建筑的空间、结构,无不体现着因地制宜、依山就势、相地构屋、营建思想以及“天人合一”的哲学思想。

而位于安徽黄山脚下的皖南宏村古民居村落也充分体现了这一思想,古徽州外出的商人为了恩泽故土,在营建宅院、构筑村庄时都以周易风水理论为指导,体现了天人合一的中国传统哲学思想和对大自然的向往与尊重。

二皖南古村落的概况(一)皖南古村落的区域范围皖南古村落是指位于安徽省长江以南山区地域范围内,以西递和宏村为代表的古村落,是具有共同地域文化背景的历史传统村落,有强烈的徽州文化特色。

皖南古村落与地形、地貌,山水巧妙结合,而且加上明清时期徽商的雄厚经济实力的支持,文化教育日益兴旺发达,以及那些徽商还乡后以雅、文、超脱的心态构思和营建住宅,从而使得皖南古村落的文化环境更为丰富,村落景观更为突出。

皖南古村落是皖南地域文化的典型代表,也是中国封建社会后期文化的典型代表,因此具有重要的历史文化价值。

(二)宏村概况宏村,皖南古民居村落的典型代表,位于安徽省黄山市黟县,是古黟桃花源里一座奇特的“牛”形古村落。

宏村始建于南宋绍熙年间(公元1190---1194),原为汪姓聚居之处,绵延至今已有800余年。

它背倚黄山余脉羊栈岭、雷刚山等,地势较高,经常云蒸霞蔚,有时浓墨重彩,有时似泼墨写意,好似一副徐徐展开的山水长卷,因此素有“中国画里的乡村”的美誉。

1999年的联合国教科文组织第二十四届世界文化委员会上,皖南宏村与西递村被列入世界文化遗产,这是世界上首次把民居列入世界遗产名录。

山因水清,水因山活,古宏村人为防火灌田,独具匠心开仿生学之先河,建造出堪称“中国一绝”的人工水系,围绕“牛”形做活了一篇水文章。

2024年4月第26卷第2期㊀㊀沈阳建筑大学学报(社会科学版)㊀㊀JournalofShenyangJianzhuUniversity(SocialScience)Apr.㊀2024Vol.26ꎬNo.2㊀㊀收稿日期:2023-09-14㊀㊀基金项目:安徽省高等学校自然科学研究重点项目(2022AH050264)ꎻ安徽省住房城乡建设科学技术计划项目(2022-RK020)ꎻ安徽省文化和旅游科研课题(WL2023YB07)㊀㊀作者简介:钟杰(1979 )ꎬ男ꎬ安徽合肥人ꎬ副教授ꎮ文章编号:1673-1387(2024)02-0117-11doi:10.11717/j.issn.1673-1387.2024.02.02皖西南地区农房风貌设计研究以怀宁县为例钟㊀杰1ꎬ2ꎬ张㊀浩1ꎬ2(1.安徽建筑大学建筑与规划学院ꎬ安徽合肥230601ꎻ2.安徽建筑大学徽派建筑安徽省重点实验室ꎬ安徽合肥230601)摘㊀要:在城镇化进程中ꎬ中国乡村出现了城市化㊁西洋化㊁同质化等问题ꎬ乡村风貌的乡土性㊁地域性遭受了严重破坏ꎬ风貌连片管控需求日益增长ꎮ采用文献查阅㊁田野调查等方法ꎬ梳理了皖西南地区农房的聚落形态㊁空间布局及材质色彩信息ꎬ分析了其风貌特征及当下面临的困境ꎬ基于当代家庭人口结构类型和功能需求现状ꎬ对平面空间㊁建筑风格进行了解构和重塑ꎬ设计出9种基本建筑单体类型ꎬ对基本单体进行了多样变化组合ꎬ结合乡村的聚落空间结构形态ꎬ塑造出地域特征鲜明㊁乡土风情浓厚㊁村民认同感强的乡村农房风貌ꎮ关键词:皖西南地区ꎻ农房风貌ꎻ建筑设计ꎻ怀宁县中图分类号:TU241.4㊀㊀㊀文献标志码:A引用格式:钟杰ꎬ张浩.皖西南地区农房风貌设计研究:以怀宁县为例[J].沈阳建筑大学学报(社会科学版)ꎬ2024ꎬ26(2):117-127.㊀㊀大力推进乡村建设行动ꎬ续写乡村特色建筑风貌ꎬ是国家乡村振兴战略的重要组成部分ꎬ也是乡愁记忆的呈现载体[1]ꎮ随着中国城乡发展结构的转变ꎬ宜居宜业的乡村建设是全面推进乡村振兴的一项重大任务ꎬ大力开展乡村建设行动的同时ꎬ由于缺乏对农房风貌的有效引导和管护ꎬ农房风貌的地域㊁乡土㊁田园等乡愁特色日渐匮乏ꎮ2021年中央一号文件«中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见»提出了 要立足现有基础ꎬ保留乡村特色风貌ꎮ完善建设标准和规范ꎬ提高农房设计水平和建设质量ꎮ加强村庄风貌引导 的要求ꎮ因此ꎬ指导量大面广㊁类型多样的乡村开展农房风貌管控与提升活动具有十分重要的意义ꎮ目前学界对乡村建筑风貌的探讨颇多ꎬ研究话题随发展阶段和宏观政策的调整而变化ꎮ贺勇等[2]对早期的乡村建设进行了探索ꎬ从中国乡村建造现象和问题出发ꎬ对乡村建造的本质及其特点进行了研究ꎮ许娟等[3]在美丽乡村建设政策实施后ꎬ基于土地㊁生活㊁文化等因素对乡村民居建筑风貌的继承和发展进行了研究ꎮ随着乡村振兴战略的提出ꎬ田独伊[4]从群体关系㊁住房单体㊁文化元素等方面对农房风貌进行了综合研究ꎮ唐孝祥等[5]对东莞乡村建筑风貌进行了分类研究ꎬ提出了差异化风貌塑造与提升引导策略ꎮ由此可见ꎬ对乡村建筑风貌的研究从118㊀㊀㊀㊀沈阳建筑大学学报(社会科学版)第26卷探索 到 个体研究 迈向了 整体以及分类研究 ꎮ文献研究表明ꎬ目前学者们对于乡村建筑风貌的研究以整体性和分区分类研究为主ꎮ尽管多位学者对乡村建筑风貌有着深刻认识ꎬ然而各研究视角相对独立且缺乏联系ꎬ没有结合当地居民对农房风貌的现实需求开展研究ꎮ因此ꎬ笔者以皖西南地区农房风貌设计为研究对象ꎬ按照 分区域㊁控要素㊁倡和谐 的原则ꎬ从整体出发ꎬ提出从单体到聚落空间层层递进的农房风貌设计新思路ꎮ一㊁ 风貌 释义在辞书中ꎬ 风貌 一词是指事物的容貌㊁气质㊁格调等方面的综合表现ꎮ从哲学角度来看ꎬ 风貌 即内在品质ꎮ 风 为内因ꎬ 貌 为结果ꎮ众多专家学者对建筑风貌的定义进行了广泛而深入地探讨ꎬ对其进行了详尽地阐释ꎮ根据姚璐等[6]的观点ꎬ建筑风貌是建筑微观物理属性和宏观社会属性的综合体现ꎮ其中ꎬ物理属性主要指建筑本身的面貌格调ꎬ包括但不限于细节装饰㊁材质色彩㊁空间构成ꎻ社会属性是指其所散发的独特气质和容貌ꎬ包括地域特色㊁地缘文化㊁历史文脉ꎮ据笔者观察ꎬ农房在乡村地域环境下所呈现的物理属性和社会属性构成了其独特的风貌ꎮ农房风貌的构成要素ꎬ即物理属性ꎬ在视觉上呈现出直观可见的特征ꎻ社会属性指农房所传递的一种抽象的民俗文化内涵ꎬ需要通过各种构成要素来呈现(见图1)ꎮ图1 风貌构成要素二㊁皖西南地区传统农房风貌特征传统农房作为满足人们基本生活需求的建筑类型ꎬ反映了一个地区的自然条件和地域文化[7]ꎮ皖西南地分江淮㊁襟连吴楚ꎬ多种文化在此碰撞融合ꎮ四季明显ꎬ降雨量中等ꎬ属北亚热带湿润气候区ꎬ地貌类型多样ꎮ皖西南大屋是该地区民居建筑的代表ꎬ其成因与自然地理及社会文化因素密切相关ꎬ空间布局大多坐北朝南ꎬ整体布局讲求 天人合一 ꎮ(1)形制特征ꎮ大院落形式ꎬ主要为中轴对称建筑ꎬ中轴线上有二到三进四合院ꎮ其排布方式与皖南地区古民居相似ꎬ同一家族的房屋围成一体ꎮ(2)结构特点ꎮ皖西南大屋民居建筑结构为木结构ꎬ常见的屋顶形式为双坡硬山顶或马头墙ꎬ形式简洁ꎮ外墙多为青砖㊁土或 金包银 结构(即外砖内土)ꎬ屋面系统覆瓦ꎬ以小青瓦为主ꎮ(3)立面装饰ꎮ皖西南传统民居装饰形式多为 内雕外素 ꎬ与皖南地区古民居不同ꎬ外墙多为青砖ꎬ勾白缝ꎬ从外表看十分普通ꎬ内部雕饰却极尽精巧ꎬ暗合儒家处世哲学ꎮ其砖雕㊁木雕具有江北风格ꎬ粗放而不失精湛ꎬ体现了皖西南古㊁大㊁美㊁雅㊁固的建筑艺术风格ꎮ古建筑外朴内华ꎬ兼具北方古建筑的粗犷与南方古民居的秀美ꎬ具有明显的过渡与兼容特色[8]ꎮ三㊁怀宁县农房风貌特征怀宁县地处安徽省西南ꎬ为安庆市所辖ꎬ自东晋建县至今已有1600多年历史ꎬ留下了第2期钟㊀杰等:皖西南地区农房风貌设计研究119㊀众多的名胜古迹ꎮ千年古镇怀宁县石牌镇汀字街自明代就已存在[9]ꎬ不仅是一个具有展示和传承历史文化功能的重要场所ꎬ更是一个传统民居的聚集地ꎮ怀宁县无论是地域文化还是建筑风貌都别有一番风味ꎬ因此ꎬ怀宁县农房风貌设计研究将对皖西南地区农房风貌设计研究具有较大的参考价值ꎮ1.分区域研究依据现有研究成果ꎬ结合走访调研ꎬ从地理分区+地域文化+产业经济+建筑特色+行政划分 5个层面出发ꎬ将怀宁县划分为三大风貌区(见表1)ꎬ即北部新城片区㊁中部片区和南部老城片区(见图2)ꎮ对三大风貌片区施行差异性的农房风貌引导策略ꎬ对样式㊁材料㊁装饰㊁色彩等具有可识别性的建筑风貌要素进行提取ꎬ将其合理地应用于三大片区的风貌塑造ꎮ表1㊀怀宁县风貌分区风貌分区乡镇范围乡镇数量/个北部新城片区高河镇㊁马庙镇㊁金拱镇㊁凉亭乡㊁公岭镇㊁秀山乡㊁茶岭镇7中部片区黄墩镇㊁小市镇㊁三桥镇㊁石镜乡㊁月山镇㊁清河乡㊁黄龙镇㊁洪铺镇8南部老城片区石牌镇㊁平山镇㊁江镇镇㊁腊树镇㊁雷埠乡㊁皖河农场6图2 怀宁县地理分区㊀㊀(1)新城片区ꎮ以高河镇为主ꎬ产业经济发达ꎬ为皖西南地区的重要交通枢纽ꎬ境内大部分地貌为丘陵浅畈区ꎮ农房风貌应结合当地自然环境及产业特点ꎬ展现现代乡村的精神与特征ꎬ凸显现代乡村特色ꎮ(2)中部片区ꎮ以黄墩镇为主ꎬ当地蓝莓产业远近闻名ꎮ片区内大部分地貌为岗峦起伏的浅山丘陵ꎬ地形起伏较大ꎮ农房风貌简单古朴ꎬ强调建筑与周围山水田园和河流的互动性ꎬ在有限的空间内营造出风景如画的山野风貌ꎮ(3)老城片区ꎮ以石牌镇为主ꎬ主要自然地貌属皖河冲积平原ꎬ还有部分浅山丘陵和圩畈区ꎮ考虑到老城本身的文化背景比较强ꎬ所以在农房风貌营造上要考虑与当地原有的传统民居相协调ꎬ并适当加入一些徽派元素ꎮ2.农房风貌现状随着乡村振兴战略的进一步实施ꎬ农房风貌成为村庄形象的标志ꎬ因此ꎬ农房风貌研究对于村庄建设具有十分重要的意义ꎮ为使研究内容完整㊁代表性强ꎬ在调查范围内选取了怀宁县的20个村庄作为样本ꎬ在参考了20个样本村庄的风貌后ꎬ对7个特色保护类自然村和一些具有显著传统特色的村落进行了重点研究ꎮ这些村庄虽数量有限ꎬ但具有 见一叶而知深秋 的效应ꎮ怀宁县农房风貌现状可以从两个方面进行分析:一方面是宏观的聚落空间结构特征ꎬ另一方面是微观的农房形态与装饰风格特征ꎬ如空间布局㊁结构特征和材质色彩等ꎮ通过样本调研的方式对农房风貌特征进行了归纳与总结ꎬ对怀宁县三大区域农房建筑的空间布局㊁山墙㊁屋面㊁门窗等风貌要素的异同进行了比较(见表2㊁图3)ꎬ以此作为三大区域新建农房风貌设计的依据ꎮ(1)聚落空间结构特征乡村聚落是人类生产和居住的空间场所ꎬ蕴含着人类长期适应自然环境㊁满足生活需要的经验与智慧ꎮ根据怀宁县所有权宗地数据ꎬ怀宁县自然村总数超过4000个ꎬ各自120㊀㊀㊀㊀沈阳建筑大学学报(社会科学版)第26卷表2 怀宁县农房风貌要素调研统计调研区域空间布局山墙形式材质色彩提取屋面材质色彩提取门窗材质色彩提取新城区域独院坡折型白色乳胶漆青瓦铁二合院一字形灰瓦木材中部区域独院人字形水泥抹灰+毛石青瓦铁二合院青砖+毛石灰瓦木材二合院人字形白色乳胶漆+青砖青瓦铁老城区域三合院马头墙水泥抹灰灰瓦木材独院图3㊀怀宁县农房风貌要素现状然村规模各异ꎬ平面形态主要有团块状㊁带状和点状3种形式(见图4)ꎮ通过现状调研识别乡村聚落类型ꎬ绘制空间结构ꎬ分析和总结乡村聚落的风貌特征(见表3)ꎮ图4㊀聚落空间形态类型第2期钟㊀杰等:皖西南地区农房风貌设计研究121㊀表3㊀聚落空间结构特征类型形态特点分布区域影响因素团块状聚落中有若干个相对独立的建筑群体ꎬ每个建筑群体由若干个建筑单元构成ꎬ建筑单元之间有独立的庭院ꎬ庭院之间可以有相互联系的通道平原地区或边远地带自然地形㊁血缘㊁地缘㊁宗族文化带状一般沿河流布置ꎬ它以连续的建筑群沿道路㊁河流㊁山脉等线性地带分布ꎬ形成一种纵向的带状空间结构沿河流或交通地区自然地形㊁交通区位㊁血缘㊁地缘点状在一定范围内分散分布的单体建筑群落ꎬ没有固定的线性结构ꎬ通常是以水源㊁耕地㊁自然环境等为依据而形成的聚落山地丘陵或边远地带自然地形㊁耕地资源㊁宗族文化㊀㊀(2)空间布局由于怀宁县村民的经济状况和家庭结构的多样性ꎬ农房在建筑形态㊁庭院大小等方面也有细微差别ꎬ但大体上都是合院式的布局ꎮ院落形式按其尺度可粗略分为基本型庭院和衍生型庭院ꎮ院落内通常铺设坚硬的地面ꎬ大部分没有草本植物或水面ꎬ在极少数庭院中ꎬ种植有低矮的乔灌木来改善空间环境ꎮ基本型庭院包括独院㊁二合院和三合院等ꎮ独院以单栋建筑和院墙合砌而成ꎬ院墙是用建筑两旁的山墙作为起止点砌筑的ꎮ二合院为怀宁县农房的主要空间布局形式ꎬ由主体建筑㊁单侧附属建筑和院墙围合而成ꎬ呈现出 L 形ꎮ三合院由3栋房屋构成凹形平面ꎬ一幢呈横长方形ꎬ另两幢对称地分布在后侧两边ꎬ以矮墙互相连接组成院落ꎮ(3)结构特点屋顶是影响建筑外观的重要因素ꎬ其形式的不同也反映出文化背景的差异ꎮ坡屋顶㊁平顶以及坡屋顶与马头墙结合的3种屋顶形式比较普遍ꎮ坡屋顶主要为双坡硬山顶ꎬ且直接封护檐口ꎬ不挑屋檐ꎮ平顶通常是新建的ꎬ其顶部平整ꎬ只是在屋檐下铺了一层叠瓦ꎮ山墙是房屋的横向墙体ꎬ形态因地而异ꎮ怀宁县的山墙形式主要有 破折形 人字形 和马头墙3种ꎬ还有少部分 一字形 山墙ꎮ(4)材质色彩农房的色彩构成是影响乡村风貌的重要因素之一ꎮ通过对皖西南地区农房风貌进行调研ꎬ选取农房的3个主要风貌要素 屋面㊁墙面㊁门窗ꎬ提取其色彩(见表2)并进行分析ꎬ为农房风貌设计提供材质色彩的参考ꎮ①屋面材质普遍选用青瓦ꎬ色彩为传统的青灰色调ꎻ②墙面材质较为多样ꎬ大多以白色乳胶漆和水泥抹灰处理为建筑主导色彩ꎬ少数采用白墙抹灰加以青砖点缀ꎻ③建筑的门窗构件材质有木㊁铁等ꎬ色彩以传统红色或木色调为主ꎬ对整个建筑的冷色调起到点缀作用ꎮ总体来说ꎬ怀宁县的农房材料都是天然的ꎬ很少经过人工处理ꎬ色调层次分明ꎬ形成了皖西南地区古朴自然的建筑风格ꎮ3.农房风貌面临的若干困境随着社会经济的快速发展ꎬ城镇化在迅速提高农村生活水平的同时ꎬ也在一定程度上改变了乡村与生俱来的传统风貌ꎮ村落原有风貌支离破碎ꎬ风貌特征在不断消失ꎬ面临着多重困境(见图5)ꎮ图5 农房风貌存在的问题㊀㊀(1)地域特色消失ꎬ农房风貌城市化㊁趋同化近些年农房风貌的本土特色日渐丧失ꎬ具体体现在建筑风格的同一性和城市化ꎬ以及 半城半乡 的混乱现象ꎮ由于村民对都市文明的向往以及自身审美方面的局限性ꎬ122㊀㊀㊀㊀沈阳建筑大学学报(社会科学版)第26卷他们在建造新屋时ꎬ传统农房被拆除和重建ꎬ变成了独立的小洋楼ꎬ而保留下来的传统农房屋顶也被彩钢瓦取代ꎮ(2)功能空间现状问题①功能模糊ꎮ随着生活水平的提高ꎬ村民对住房的关注也从最初的饮食㊁睡眠等基本的功能要求ꎬ逐步向舒适宜居等要求转变ꎮ现存的农房功能划分模糊不清:会客㊁用餐空间混为一体ꎬ全部由正房的明间承担ꎻ厨房和厕所一般独立设置在院内ꎬ需要穿过院子去厨房和厕所ꎮ这导致现有农房无法适应村民生活方式的变化ꎬ阻碍了生活品质的提升ꎮ②院落杂乱ꎬ空间零碎ꎮ庭院是村民重要的生活空间ꎬ在传统布局中ꎬ庭院不仅具有储物㊁晾晒等功能ꎬ还承担着种植和养殖等农业活动ꎮ在城市化进程中ꎬ庭院更多地具备了观赏及休闲娱乐功能ꎮ与此同时ꎬ由于宅基地内部院落布局设计的欠缺ꎬ在未充分利用原有土地面积的情况下ꎬ对房屋任意进行增建ꎬ形成 碎片化 空间ꎬ造成了庭院整体结构的破坏ꎮ(3)乡村公共空间缺失乡村公共空间是乡村生活发生的场域ꎬ具有聚集㊁认同㊁归属等特征ꎬ是村民进行日常生活交流活动的空间载体ꎮ但是行列式布局的城市化农房与村庄原有的空间肌理不相匹配ꎬ且欠缺公共空间节点ꎬ导致村民难以进行社交活动ꎬ其精神需求难以得到满足ꎬ无法增强村民的身份㊁价值认同ꎬ同时ꎬ村民的乡愁记忆也会慢慢减退ꎮ4.乡村人口及产业构成自1982年计划生育作为基本国策以来ꎬ中国乡村地区家庭结构表现出少子化㊁核心化和疏离化的特征ꎬ家庭规模小型化显著[10]ꎮ与此同时ꎬ家庭产业㊁家庭功能和生活观念等也随之改变ꎮ第七次全国人口普查资料显示ꎬ2020年怀宁县家庭户平均规模2.55户ꎬ较之2010年第六次全国人口普查的3.46户下降了0.91户ꎬ农村家庭小型化程度加剧ꎮ受农村迁移流动人口增多㊁青年结婚后独立生活和生育水平持续降低的影响ꎬ三代户和多代户所占比例下降ꎬ主干户和核心户所占比例上升ꎮ以怀宁县50个居民点为研究对象ꎬ采用实地调研㊁问卷调查等方法ꎬ获得了较为完整的调查资料ꎬ从农户角度对当地农业生产情况进行了全面了解ꎮ根据调研结果(见图6)ꎬ农业生产占比较低ꎬ大量的城乡劳动力以 候鸟式 的方式往来ꎬ乡村家庭人口构成日趋复杂ꎬ且具有高度的流动特征ꎮ调查结果显示ꎬ怀宁县的家庭人口可分为3类:①单亲家庭ꎮ由离异㊁丧偶或未婚的单身父母及其子女或领养子女组成ꎮ单亲家庭的特点是人数少㊁结构简单ꎬ经济来源相对匮乏ꎮ②核心家庭ꎮ即夫妻双方共同生活并有稳定收入的家庭ꎮ该家庭由两代人组成ꎬ包括已婚夫妇和未婚子女ꎬ有一个权力和活动中心ꎮ③主干家庭ꎮ又称直系家庭ꎬ指父母一方或双方都在同一单位工作的家庭ꎮ该家庭由两代及以上夫妻组成ꎬ且中间不存在任何断代ꎮ在皖西南地区的乡村中ꎬ留守人群主要包括老人㊁妇女和儿童ꎬ而家庭外出务工的人数相对较多ꎮ新建乡村农房并未充分考虑家庭人口结构变化所引起的居住方式的改变ꎬ因此ꎬ对户型分类进行针对性设计可以更好地满足村民的住房需求ꎮ图6 家庭人口及产业构成第2期钟㊀杰等:皖西南地区农房风貌设计研究123㊀四㊁农房风貌设计策略1. 承 立足现代的功能营造乡村农房户型设计应充分考虑节约土地和院落层次以及村民的生产生活ꎬ以南北向长宅形式为主ꎮ依照«中华人民共和国土地管理法»的规定ꎬ怀宁县乡村宅基地面积为160m2ꎮ受宅基地规模㊁该地家庭人口结构和家庭产业的影响ꎬ住宅面积主要集中在120~240m2ꎮ笔者选取了120m2㊁150m2㊁240m23种户型住宅面积作为农房设计尺度标准并相应设计出3种户型布局(见图7)ꎮ①经济型ꎮ以单亲家庭或者青壮年长期在外务工的核心家庭为主要使用对象ꎬ保留农村传统的堂屋布置ꎬ总体布局紧凑ꎬ符合经济实用的使用要求ꎮ②小康型ꎮ以两代人人口结构构成的核心家庭为主ꎬ客厅和餐厅面积大ꎬ衔接密切ꎬ符合会客和全家共餐等要求ꎬ满足人口弹性变化需求ꎮ③舒适型ꎮ3间南向卧室及露台设计ꎬ以适应3代及以上主干家庭居住要求ꎮ在此基础上ꎬ结合当地的建筑空间布局ꎬ并通过对调研所发现的普遍的现状问题的深入分析ꎬ进行有针对性的设计ꎮ①重构传统的空间模式ꎮ在户型设计中充分体现了皖西南地区传统住宅的轴线关系ꎬ将客厅和餐厅结合布置在院子的中轴线上ꎬ使得公共空间的利用效率更高ꎮ②保持庭院空间的完整性ꎮ如图7所示ꎬ9个户型同时展示了院落完整的空间格局ꎬ结合当地的土灶㊁种养等需124㊀㊀㊀㊀沈阳建筑大学学报(社会科学版)第26卷图7 怀宁县农房空间布局求ꎬ把前院和后院分隔开来ꎬ便于村民从事农业活动ꎮ③展现空间布局的多样性ꎮ独院㊁二合院㊁三合院的空间布局在9个户型中分别得到了体现ꎬ差异化的空间布局为乡村肌理带来了有机变化ꎬ形成了多层次的景观序列ꎮ2. 续 根植地域的造型营建围绕怀宁县风貌分区定位ꎬ同时根据皖西南地区农房传统建筑风貌以及怀宁县农房现状分析ꎬ有针对性地把控屋顶㊁墙体㊁门窗㊁材质色彩等主要风貌要素ꎬ开展怀宁县农房风貌设计实践ꎮ(1)新城片区ꎮ建筑色彩以黑㊁白㊁灰3种颜色为主ꎬ辅以红色作为装饰ꎬ使得整个建筑的色调既简洁明亮ꎬ又含蓄内敛ꎮ屋顶采用坡折屋顶形式ꎬ铺灰瓦ꎮ墙身采用白色乳胶漆抹面ꎬ施以青砖点缀ꎮ门窗色彩用红棕色ꎬ在整体冷色调的衬托下格外鲜明ꎮ院墙主要以白色为主ꎬ采用黑色压顶ꎬ辅以青砖点缀ꎬ院内青石铺地ꎮ(2)中部片区ꎮ屋面铺以青灰色瓦ꎬ形式为坡顶ꎮ墙身施以白色外墙漆加青砖ꎬ外墙采用具有粗糙纹理的自然材质ꎬ如毛石㊁砖块㊁木材等ꎮ门窗色彩用木色点缀ꎮ院墙主要以青灰色为主ꎬ采用黑色压顶ꎬ辅以木色点缀ꎮ(3)老城片区ꎮ建筑色彩取自皖西南地区的传统农房ꎬ以青㊁灰㊁白为主ꎮ屋顶采用坡屋顶与马头墙结合的形式ꎬ屋面覆小青瓦ꎮ墙身施以白色乳胶漆ꎬ辅以青砖点缀ꎬ局部用木材等当地材料进行装饰ꎮ门窗色彩用木色点缀ꎬ院内青石铺地(见图8)ꎮ在单体造型设计上选用传统材料㊁色彩等ꎬ与地方传统风貌相呼应ꎮ以传统青瓦代替现有彩钢瓦屋面ꎬ暗色青瓦与白色墙面构成了较强的对比ꎮ用料色彩选择接近调研得到的色系ꎬ并沿用皖西南地区纯朴自然的基础色调ꎬ通过丰富的色彩及自然材质来达到更好的视觉效果ꎮ在立面虚实关系营造方面ꎬ对面向庭院的阳台和院墙采用半透空砖瓦墙或透明玻璃围栏与砖墙组合的设计ꎬ不仅满足了采光和通风需求ꎬ也为相邻住户的社交提供了机会ꎮ在细部装饰方面ꎬ门窗㊁围栏等部件舍弃欧式构件形式ꎬ采用自然木材质格栅对铝合金材质的门窗㊁围栏等进行装饰ꎬ有着遮阳㊁保护隐私的作用并能给人带来天然的亲近感ꎮ同时ꎬ在进行农房风貌提升时ꎬ鼓励绿色能源应用ꎬ屋面采用分布式光伏技术ꎬ推动乡村绿色低碳发展ꎮ3. 变 基本单元的变换及组合组群是连接单体与聚落的一条重要纽带ꎬ而不同类型的组群需要通过基本单元的多样变换及组合而形成ꎮ以原型 L 为例ꎬ通过翻转和旋转进行变换(见图9)ꎬ每种基本单元均有3种平面变换形式ꎬ共形成4种平面形式ꎮ以图7中的9个基本户型单元为例ꎬ可以分别用图9的变换及组合方式进行重复ꎬ1种平面方案可以形成6种不同的组第2期钟㊀杰等:皖西南地区农房风貌设计研究125㊀合方案ꎮ最后ꎬ通过9个不同的平面变换和6个不同形式的组合方案ꎬ基本上实现了多样化的设计理念ꎮ图8 三大片区风貌对比㊀㊀4. 构 聚落空间结构的重构怀宁县农房在聚落形态和尺度上更符合当地村落空间结构ꎬ基于表3中的团块状㊁带状㊁点状3种聚落空间形态和图7中的9种基本平面单元ꎬ通过错落有致的犬牙交错组合ꎬ形成有机的建筑组群(见图10)ꎮ其中ꎬ绿地㊁道路㊁公共建筑等节点空间围合成层次126㊀㊀㊀㊀沈阳建筑大学学报(社会科学版)第26卷变化丰富的组群界面ꎬ这种点线结合的方式使乡村聚落充满活力和生命力ꎮ通过组群的发展ꎬ形成 单体ң组群ң聚落 层层递进的空间重构模式(见图11)ꎬ从而促进乡村土地的高效利用㊁加强邻里之间的互动㊁重构乡村生活模式ꎮ图9㊀单体变换及组合图10㊀聚落空间组群对比㊀㊀图11㊀聚落空间重构模式㊀㊀五㊁结㊀语乡村建筑风貌是延续乡土地域基因的外部表征ꎬ承载了乡村在社会㊁自然㊁经济和文化方面的发展历程ꎮ通过梳理皖西南地区乡村聚落形态㊁建筑空间布局及材质色彩ꎬ并针对当下乡村农房风貌建设面临的困境ꎬ结合乡村家庭人口结构类型和功能需求现状ꎬ提出了 承 续 变 构 4种适宜的农房风貌设计策略ꎮ既在功能上传承了传统的空间布局ꎬ又满足了现代的生产和生活需求ꎮ在建筑的造型设计上ꎬ采用本土的建筑材料㊁施工技术和设计手法对立面造型进行了重构ꎬ从而实现了传统建筑风貌的延续ꎮ基于平面功能和建筑造型设计出9种基本单体ꎬ对单体进行多样变化㊁对组群进行有机发展㊁对乡村聚落空间结构进行重构ꎬ实现 单体ң组群ң聚落 层层递进的农房风貌设计ꎬ为皖西南地区农房风貌本土特色的传承与创新提供参考与借鉴ꎮ。

浅论徽派古民居建筑特征韦兴一20130853009 旅游管理2013级浅论徽派古民居建筑特征韦兴一(生态旅游学院旅游管理2013级 20130853009)摘要:徽派建筑是中国古代社会后期成熟的建筑流派,地域文化特征极为鲜明,是古代徽州社会历史文化的见证。

徽派古民居的选址布局深受徽州风水理论影响,尤其注重水口营造,徽派古民居的内部结构格局生动体现了徽州宗法制度及其观念形态。

徽商“商而兼士,贾而好儒”的独特文化品格,成就了古民居内部装饰与陈设的独特艺术魅力。

关键词:徽州文化建筑艺术徽派建筑徽派古民居“传统民居”是指那些乡村的、非官方的、民间的、一代又一代延续下来的、以居住类型为主的“没有建筑师的建筑”,它是我国古代建筑中的重要组成部分。

徽派古民居是我国传统民居中的主要代表类型之一,徽派古民居主要坐落于安徽省南部山区,其主要特点是依山伴水、青瓦白墙,因其特有的天井设计,也有人称它为“南方天井民居”。

徽派建筑的规划和构造反映着徽州特色的地方文化。

这些古村落中所蕴涵的科学环境意识、巧妙的构思设计以及精湛的工艺一直为后人所关注。

2000年,西递和宏村作为皖南古村代表被联合国世界遗产委员会列入了世界历史文化遗产,这充分地肯定了徽州人们的聪明智慧和徽派古建筑独有的文化和艺术价值。

一、徽派古民居的建筑特色及其形成的历史背景徽州古村落一般修建于明、清时期,其建筑的特色有很大一部分取决于其独特的生态环境和历史文化背景。

徽州地区原来是古越人所聚居之地,当时,因皖南山区气候湿润,为了防止“瘴疠之气”,古越人所建造的宅居形式主要为“干栏式”建筑。

汉魏以后,中原士族的大规模迁入,又带来了先进的中原文化。

前后两种文化的融合为该地区建筑烙下了深深的印迹。

明朝中期以后,富足的徽州商人为了回报家乡,兴修了许多建筑,将他们对于审美的追求融入到村落的建设中,徽派古民居的形式得以基本完善。

徽派建筑具有其独有的特征,具体表现在如下四个方面:第一,“楼上厅”。

风景园林与建筑旅游与健康学院社会调查报告活动主题:关于古建筑及周边环境的调查团队名称:浙江农林大学园林学院赴安徽宏村/浙江嘉善西塘暑期社会实践团指导单位:浙江农林大学风景园林与建筑学院.旅游与健康学院指导教师:孙天罡二零一二年七月关于宏村西塘古建筑及周边环境的调查报告调查目标:了解两地的古建筑及周边环境的特点、了解两地古建筑的背景文化、了解当地古建筑的保护情况、实地观察生态文化、生态文明在两地的体现。

调查时间:2012年7月4日至2012年7月15日。

调查对象:宏村西塘古建筑及周边环境调查方式:问卷调查、抽样调查、实地观察,访谈调查、文献调查。

一、前言现代文明的快速发展,促使人们对古代文明的回望与借鉴。

而建筑作为一门艺术在从古到今扮演着重要角色。

古建筑作为古代文明史中的完美篇章,它的保护和修缮是现代建筑工作者学习和研究的典范,是每个公民应尽的责任。

为进一步认识和了解古建筑特色以及其周边环境,开阔视野,深刻感受生态文化、生态文明在古建筑中的体现。

我们决定进行古建筑考察调研活动。

2012年初我们先后去了安徽的西递和宏村,嘉兴的乌镇和西塘。

重点考察为安徽黟县的西递和宏村。

二、正文1、基本概况:安徽部分:西递、宏村古民居位于中国东部安徽省黟县境内的黄山风景区,是安徽南部民居中最具有代表性的两座古村落,它们以世外桃源般的田园风光,保存完好的村落形态、工艺精湛的徽派民居和丰富多彩的历史文化内涵而闻名天下。

西递距黟县县城8公里,始建于北宋皇祏年间(公元1049-1054年)距今有近千年的历史,它四面环山,两条溪从村北、村东经过村落在村南会源桥汇聚,整个村庄呈“船形”。

村落以一条纵向的道路和两条沿溪的道路为主要骨架,构成东向为主,向南北伸的村落街巷系统,所有街巷均以黟县青石铺地,古建筑为木结构,砖墙维护,木雕、石雕和砖雕丰富多彩。

巷道和建筑的设计布局协调,村落空间变化灵活,建筑色调朴素淡雅,保存有完整的古民居122幢,现有居民1300余户,人口1000余人,被誉为“中国传统文化的缩影”、“中国明清民居博物馆”。

徽州古民居保护更新策略研究——以安徽省屏山村舒国安宅

为例

刘思怡;金承协;孙怡婷

【期刊名称】《住宅产业》

【年(卷),期】2024()5

【摘要】徽州建筑是中国传统文化中最重要的建筑遗产之一,在人文历史方面都达到了古建筑发展的顶峰。

本文通过对安徽省屏山村舒国安宅平立面及部分建筑构件装饰的测绘分析,明确了新旧元素协调共存、空间有机再生与激活建筑文化基因的更新保护策略,提出村落整体性控制、单体建筑功能更新与借助数字技术的保护方法,实现对现有民居空间的保护与更新。

【总页数】4页(P18-21)

【作者】刘思怡;金承协;孙怡婷

【作者单位】大连理工大学建筑与艺术学院

【正文语种】中文

【中图分类】TU2

【相关文献】

1.以安徽屏山村为例谈徽州古民居的生态适应性

2.徽州传统建筑现代化更新改造策略研究——以屏山村厚德堂为例

3.乡村振兴背景下徽州祠堂适宜更新策略——以安徽省祁门县马山村祠堂为例

4.古民居保护与旅游利用模式研究——以黄山市徽

州古民居为例5.徽州祠堂的保护修复与再生——以安徽省祁门县马山村敦本堂为例

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。