三肇凹陷葡萄花油层高分辨率层序地层划分及沉积特征研究_刘宗堡

- 格式:pdf

- 大小:1.38 MB

- 文档页数:8

松辽盆地三肇凹陷葡萄花油层油源断层新探王有功;严萌;郎岳;付广;李鑫【摘要】从断层活动引起断层两盘地层变形特征分析断层在松辽盆地三肇凹陷上白垩统葡萄花油层油气成藏关键时刻(构造反转期)的活动特征,重新厘定油源断层.基于前人对三肇凹陷断层系统划分及活动规律研究结果,对上白垩统嫩江组二段、三段沉积时期及反转期构造变形特征进行分析,认为断层断至T06地震反射层(嫩江组三段底界面)不能作为断层是否在构造反转期发生活动的判断依据.而反转期构造变形使伸展期地层受断层影响形成断层扩展反转褶皱变形,表现为反转期前后断层上下两盘地层变形存在明显差异,据此可确定反转期断层是否发生活动,进一步可厘定葡萄花油层的油源断层.根据油源断层是否断穿伸展期地层进一步划分为隐伏型和穿透型两种油源断层,这两种油源断层对研究区葡萄花油层油气平面分布的控制作用与以往研究结果相比更加明显.【期刊名称】《石油勘探与开发》【年(卷),期】2015(042)006【总页数】7页(P734-740)【关键词】松辽盆地;三肇凹陷;葡萄花油层;油源断层;构造反转【作者】王有功;严萌;郎岳;付广;李鑫【作者单位】东北石油大学地球科学学院;非常规油气成藏与开发省部共建国家重点实验室培育基地;黑龙江省高等学校"油气成藏与保存"科技创新团队;东北石油大学地球科学学院;黑龙江省高等学校"油气成藏与保存"科技创新团队;东北石油大学地球科学学院;黑龙江省高等学校"油气成藏与保存"科技创新团队;东北石油大学地球科学学院;非常规油气成藏与开发省部共建国家重点实验室培育基地;黑龙江省高等学校"油气成藏与保存"科技创新团队;东北石油大学地球科学学院;黑龙江省高等学校"油气成藏与保存"科技创新团队【正文语种】中文【中图分类】TE122.1三肇凹陷是目前松辽盆地北部油气勘探的重点地区,该区从下至上发育下白垩统火石岭组、沙河子组、营城组、登娄库组、泉头组,上白垩统青山口组、姚家组、嫩江组、四方台组、明水组,以及古近系、新近系(见图1、图2)。

收稿日期:2004205220作者简介:陈树民(1962-),男,内蒙古赤峰人,高级工程师,大庆油田有限责任公司勘探开发研究院总工程师,从事地震资料解释与方法研究。

① 韦学锐:头台地区储层预测,石油地质研究报告集1大庆油田有限责任公司勘探开发研究院,19921 文章编号:100023754(2004)0520103204松辽盆地北部储层预测技术发展历程及岩性油藏地震识别技术陈树民,于 晶(大庆油田有限责任公司勘探开发研究院,黑龙江大庆 163712)摘要:从松辽盆地北部中浅层岩性油藏地质条件、地震勘探技术的发展历程出发,系统分析总结了近十年来薄互层储层预测理论、方法和应用效果,提出了基于高分辨率三维地震技术的“高精度三维地震、高分辨率层序地层学、高精度沉积相研究、高精度的储层预测、高精度的油藏描述”等“五位一体”的岩性油藏精细勘探方法,指出高精度的三维地震采集技术、高保真的三维地震处理技术、高分辨率的频谱分解技术与高效、灵活的三维可视化技术、高分辨率层序地层学、沉积微相技术结合将迎来松辽盆地岩性油藏地震勘探的新时代。

关键词:岩性油藏;储层预测;沉积微相;高分辨率层序地层学;地震反演;频谱分解中图分类号:TE13211 文献标识码:B1 引 言松辽盆地北部的勘探历程大体可分为构造油藏勘探阶段、三肇凹陷扶杨油层岩性油藏勘探阶段、齐家2古龙凹陷萨、葡、高多层位岩性油藏勘探阶段以及葡萄花、扶杨油层岩性油藏效益勘探阶段。

以大庆长垣为代表的构造油藏埋藏浅、储层厚度大、物性好,但大庆长垣外围的各类岩性油藏主要分布于河流相及三角洲前缘砂体中,单层厚度小,一般为2~4m ,孔隙度为8%~15%,渗透率为011×10-3~20×10-3μm 2,属于低渗透薄互层岩性油藏,岩性油藏勘探的关键是地震储层预测技术。

1959—1980年,大庆油田勘探的主要对象为构造油藏,但在勘探过程中发现了一批(如葡1井、杜1井、朝1井等)扶扬油层工业油气流井点,岩性油藏处于初步勘探阶段[1]。

116内蒙古石油化工2014年第7期升22区块葡萄花油层油气分布特征衣晓东(大庆榆树林油田有限责任公司,黑龙江大庆163318)摘要:通过对升22区块生、储、盖、运、圈、保等油气成藏条件的研究。

发现该地区来自青一段烃源岩的油气以油源断裂为油气运移通道,以河道砂体和席状砂体为储层条件,在断层遮挡条件下形成的构造岩性圈闭.形成断层一岩性油气藏。

密集的断裂构造带是控制研究区油气成藏的主要因素;而圈闭分布特征影响油气藏的分布特征。

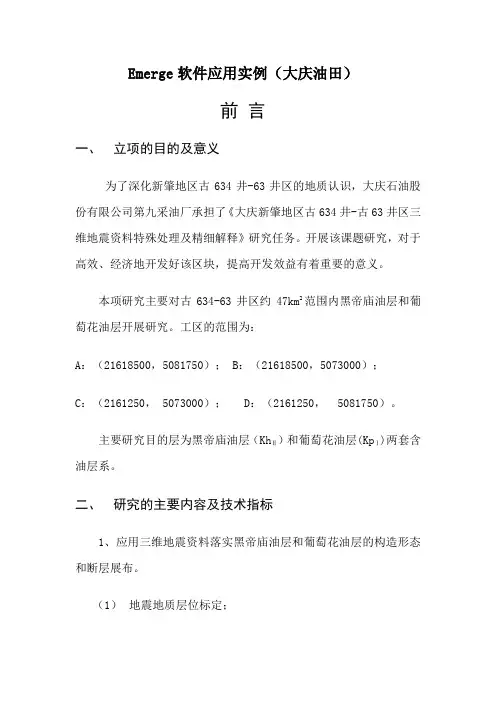

关键词:葡萄花油层;油气分布特征;主控因素中图分类号:T E32+1文献标识码:A文章编号:1006—7981(2014)07一0116一03升22区块位于松辽盆地北部二级构造单元的三肇凹陷内.紧邻榆树林油田西部地区,含油面积为11.19km2,地质储量599.91X10‘t(图1)。

升22区块2006年开始投产.目前共有油水井187口,主要产油层位为葡萄花油层、扶余油层和杨大城子油层。

研究区内断裂发育密集.葡萄花油层物性好且储层砂体主要为河控三角洲前缘沉积.油气主要来自下伏青山口组源岩.勘探成果表明,葡萄花油层具有较好的预测储量规模。

前人针对三肇凹陷区的油气成藏的主要控制因素及规律进行过大量的研究。

本文在前人研究的基础上对升22区块的油气水分布特征进行研究.从而为指导升22区块油气藏的开发提供有力的依据:“。

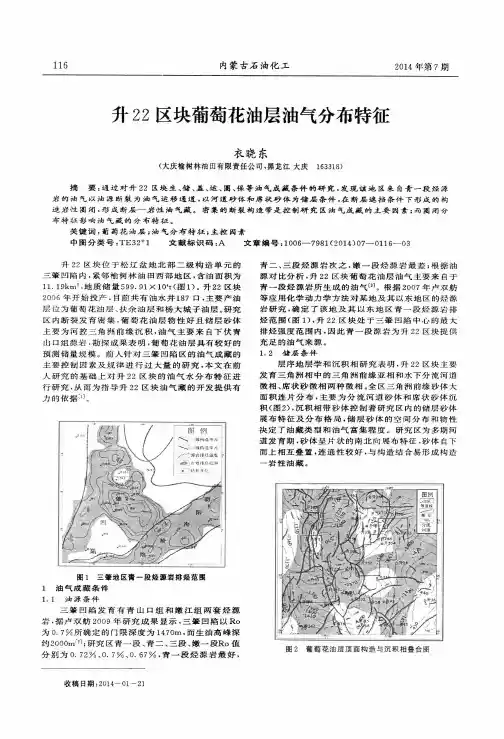

图1三肇地区青一段烃源岩排烃范围1油气成藏条件1.1油源条件三肇凹陷发育有青山口组和嫩江组两套烃源岩.据卢双舫2009年研究成果显示.三肇凹陷以R o 为0.7%所确定的门限深度为1470m.而生油高峰深约2000m。

2];研究区青一段、青二、三段、嫩一段R o值分别为0.72%、0.7%、0.67%,青一段烃源岩最好,收稿日期:2014—01—21青二、三段烃源岩次之,嫩一段烃源岩最差;根据油源对比分析.升22区块葡萄花油层油气主要来自于青一段烃源岩所生成的油气口]。

根据2007年卢双舫等应用化学动力学方法对某地及其以东地区的烃源岩研究.确定了该地及其以东地区青一段烃源岩排烃范围(图1),升22区块处于三肇凹陷中心的最大排烃强度范围内,因此青一段源岩为升22区块提供充足的油气来源。

Emerge软件应用实例(大庆油田)前言一、立项的目的及意义为了深化新肇地区古634井-63井区的地质认识,大庆石油股份有限公司第九采油厂承担了《大庆新肇地区古634井-古63井区三维地震资料特殊处理及精细解释》研究任务。

开展该课题研究,对于高效、经济地开发好该区块,提高开发效益有着重要的意义。

本项研究主要对古634-63井区约47km2范围内黑帝庙油层和葡萄花油层开展研究。

工区的范围为:A:(21618500,5081750); B:(21618500,5073000);C:(2161250, 5073000); D:(2161250, 5081750)。

主要研究目的层为黑帝庙油层(KhⅡ)和葡萄花油层(KpⅠ)两套含油层系。

二、研究的主要内容及技术指标1、应用三维地震资料落实黑帝庙油层和葡萄花油层的构造形态和断层展布。

(1)地震地质层位标定;(2)目的层的追踪、对比解释;(3)速度的求取及构造图的编制。

2、应用多井约束反演技术分层定量预测黑帝庙油层和葡萄花油层的砂体分布,预测特殊地质体的展布。

(1)处理流程及参数的试验和选取;(2)根据井点位置,逐个井点分层预测砂岩的厚度。

3、应用烃类检测技术分层定量预测黑帝庙油层和葡萄花油层的有效厚度分布。

(1)处理流程及参数的试验和选取;(2)根据井点位置,逐个井点分层预测砂岩的有效厚度。

4、综合区域地质成果分析构造、储层及烃类检测异常特征,进行油藏评价研究,指出本区的含油富集区。

5、技术指标要求:(1)构造深度相对误差小于1%,识别断距大于5米的断层和闭合高度10米的小幅度构造。

(2)反演剖面及烃类检测剖面能反映地下的储层及其流体的变化。

(3)分层定量预测砂岩及其有效厚度的符合率达80%以上。

葡萄花油层分P上、P下两层进行预测,按小于2米、2-4米、4米以上检查。

三、采取的技术对策由于该区油层砂体薄,横向不连续,砂泥岩薄互层,含钙,单纯靠测井资料勾绘的砂体分布范围不确定性较大,砂体厚度及有效厚度难以定量预测。

永乐油田肇23地区葡萄花油层沉积相研究

刘伟;赵程;张亮;付士斌;隋涛;王彦辉

【期刊名称】《内蒙古石油化工》

【年(卷),期】2013(039)020

【摘要】文章以岩心和测井资料为基础,通过对肇23地区葡萄花油层的岩石学特征、粒度、构造等相标志的综合研究,认为该区河控三角洲亚相可进一步细分为水下分流河道、主体厚层席状砂、主体薄层席状砂、非主体席状砂等四种微相类型.【总页数】2页(P128-129)

【作者】刘伟;赵程;张亮;付士斌;隋涛;王彦辉

【作者单位】大庆油田有限责任公司第八采油厂;大庆油田有限责任公司第二采油厂;大庆油田有限责任公司第七采油厂;大庆油田有限责任公司第八采油厂;大庆油田有限责任公司第一采油厂,黑龙江大庆163114;大庆油田有限责任公司第八采油厂【正文语种】中文

【中图分类】P618.130.2+1

【相关文献】

1.永乐油田肇29区块葡萄花油层沉积微相研究 [J], 龚宁波;刘成千;南金浩;李小飞;许延秋;吴臣

2.葡西油田 G1区块葡萄花油层沉积相研究 [J], 钟丹;任街平;石伟;代晓娟

3.松辽盆地三肇地区榆树林油田葡萄花油层储层沉积模式 [J], 王俊玲;叶连俊

4.大庆宋芳屯油田肇35区块葡萄花油层非均质性研究 [J], 陈伟;刘大锰;彭承文

5.永乐油田葡萄花油层异常高压因素研究 [J], 韩德新;杨春和

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

海-塔盆地塔南凹陷南屯组一段沉积体系特征刘宗堡;赵容生;闫力;于英华【期刊名称】《石油与天然气地质》【年(卷),期】2013(000)006【摘要】塔南凹陷是海拉尔-塔木察格盆地最重要的油气勘探地区之一。

利用岩心、测井和三维地震等资料,对塔南凹陷南屯组一段层序地层格架和沉积体系特征进行了深入研究。

结果表明,南屯组一段顶、底及内部可以识别出3个不整合面和2个湖泛面,最终将其划分为3个三级层序。

进而在等时地层格架的基础上,对沉积相类型和沉积体系展布特征进行了分析,确定南屯组一段主要发育扇三角洲、湖底扇和湖泊3种沉积体系。

南屯组一段中、下部沉积时期,受盆地被动裂谷期“泛盆”沉积特征震荡式沉降影响,研究区主要发育西部缓坡物源控制下的扇三角洲沉积体系;南屯组一段上部沉积时期,受盆地主动裂谷期快速沉降影响,研究区主要发育湖泊沉积体系,此时盆内部次级控陷断层受北西-南东向拉张发生翘倾形成大规模反向正断层。

源-储互层组合高效排烃特征、扇三角洲前缘高孔-高渗分流河道砂体和断层翘倾形成上升盘构造高部位共同决定西部次凹中洼槽反向断层下盘为油气富集主要部位。

【总页数】8页(P743-750)【作者】刘宗堡;赵容生;闫力;于英华【作者单位】东北石油大学地球科学学院,黑龙江大庆163318;东北石油大学地球科学学院,黑龙江大庆163318;东北石油大学地球科学学院,黑龙江大庆163318;东北石油大学地球科学学院,黑龙江大庆163318【正文语种】中文【中图分类】TE121.3【相关文献】1.塔南凹陷下白垩统南屯组一段沉积体系及成藏规律研究 [J], 刘宗堡;张云峰;刘云燕2.塔木察格盆地塔南凹陷南屯组沉积相及展布特征 [J], 白林海3.火山碎屑岩储层特征及控制因素——以塔木察格盆地塔南凹陷铜钵庙组—南屯组为例 [J], 郭欣欣;刘立;蒙启安;于淼;于志超;宋土顺4.蒙古国塔木察格盆地塔南凹陷南屯组—大磨拐河组沉积特征 [J], 李春柏;孙效东;张革;吴根耀;朱德丰;李强5.塔木察格盆地塔南凹陷南屯组沉积相及展布特征 [J], 白林海因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

文章编号:1000-0747(2006)04-0437-07南堡凹陷东营组层序地层格架及沉积相预测徐安娜1,郑红菊1,董月霞2,汪泽成1,殷积峰1,严伟鹏1(1.中国石油勘探开发研究院; 2.中国石油冀东油田公司)基金项目:渤海湾盆地陆上和滩海预探目标评价和优选(030103-5)摘要:黄骅坳陷南堡凹陷属走滑伸展型断陷,古近系东营组主要发育冲积扇)扇三角洲)湖相沉积体系。

为了查明南堡凹陷油气分布规律及勘探前景,利用高分辨率层序地层学方法,结合岩心、测井和地震资料分析,识别南堡凹陷东营组各级层序界面和相序,建立等时地层层序格架和演化模式,综合预测层序地层格架下的沉积相和油气分布。

研究认为:层序界面、最大湖泛面、层序格架下的沉积相分布和构造背景是有利砂体分布和油气富集的主控因素,东营组油气分布具有纵向相对集中和平面分带的特点,表现为油气主要富集于最大湖泛面之下的东三上亚段地层中,且多分布于凹陷第二走滑断阶带。

图7参16关键词:南堡凹陷;东营组;等时层序地层格架;沉积相预测中图分类号:T E132.1文献标识码:ASequence stratigraphic framework and sedimentary facies prediction inDongying Formation of Nanpu SagXU An-na1,ZH ENG H ong-ju1,DONG Yue-x ia2,WANG Ze-cheng1,YIN J-i feng1,YAN We-i peng1(1.Resear ch I ns titute of Petr oleum Ex p lor ation&D ev elo p ment,Petr oChina,Beij ing100083,China;2.PetroChina J idong Oilf ield Comp any,H ebei062552,China)Abstract:T he Nanpu Sag is a downfaulted lacustrine basin with strike-slip faulting.T he Palaeogene Dongy ing Formation is dominated by the depositional system of alluvial fan facies,fan delta facies(braided delta facies)and lacustrine facies.W ith the hig h reso lution sequence stratig raphy and the co rrelation analysis of cor es,lo gs and seismic data,different orders of sequence boundaries and facies sequence are identified and the isochronous stratigr aphic framework and the depositional evolutional model of Dongy ing Fo rmation are built and used to predict the distr ibutio n of reser voirs.T he study shows that stratigraphic sequence boundary,maximum flood surface,sedimentary facies and structural settings are the dominant factors controlling the distribution of favo rable sand bodies and oil reservoirs in the Dong ying F ormation.T he distribution of oil reservoir s is dominated by such character istics as relatively vertical concentration and area zonation.A lot of hydrocarbon reservoirs are concentrated in Ed1that underlies the max imum flood surface vertically.T ho se discovered r eserv oirs are typically distr ibuted in the second strike-slip fault zone in Nanpu Sag.Key words:N anpu Sag;Do ng y ing F ormat ion;iso chr onous st ratig ra phic framew or k;sedimentar y facies prediction黄骅坳陷南堡凹陷属走滑伸展型断陷,在古近系东营组沉积期处于断陷与坳陷构造演化的过渡阶段,储集层为冲积扇)扇三角洲)湖相沉积体系。

油田高含水期断层边部剩余油富集规律及挖潜方法——以松辽盆地杏南油田北断块葡萄花油层为例刘宗堡;闫力;高飞;付晓飞;于开春【摘要】针对油田高含水期断层边部剩余油富集规律认识不清和有效挖潜难等问题,以松辽盆地杏南油田北断块葡萄花油层为解剖对象,利用三维地震、测井曲线和生产动态等资料,分析断层边部断砂配置关系、储层砂体发育特征、油层沉积演化序列和单砂体开发动用状况等,得出断层边部剩余油平面富集部位受控于断砂配置关系影响下的单砂体开发动用状况,以及垂向富集层位受控于油层沉积演化序列和储层砂体发育特征控制下的中厚层河道发育层位,建立油田高含水期断层边部剩余油富集规律及定向井挖潜方法,为老油田增储稳产提供有利保障.【期刊名称】《东北石油大学学报》【年(卷),期】2014(038)004【总页数】7页(P52-58)【关键词】断层边部;剩余油富集规律;定向井挖潜;葡萄花油层;松辽盆地【作者】刘宗堡;闫力;高飞;付晓飞;于开春【作者单位】东北石油大学地球科学学院,黑龙江大庆 163318;东北石油大学地球科学学院,黑龙江大庆 163318;大庆油田有限责任公司第三采油厂,黑龙江大庆163113;东北石油大学地球科学学院,黑龙江大庆 163318;大庆油田有限责任公司第五采油厂,黑龙江大庆163514【正文语种】中文【中图分类】TE122.2我国东部陆上主力油田大部分为复杂断块油田,多表现为断层分割强、岩性变化快、储层非均质性强和剩余油分布复杂等特征,其储量约为我国总开发储量的30%,约为绝对剩余可采储量的40%.经过长期注水开发,油田多数已进入高含水开发后期,由于断层边部钻井少、注采不完善和断层遮挡作用强,造成剩余油富集,成为今后挖潜的重点领域.徐安娜等指出,分析不同类型储层剩余油分布状况及开采动态特征,有利于制定有针对性的油田挖潜方案和宏观决策[1].刘建民等分析河流相储层内部建筑结构和渗流机制,揭示河流相储层沉积模式对剩余油形成、分布的控制作用[2].韩大匡运用地质、开发地震、测井、精细数值模拟等方法,确定剩余油分布状况和钻高效井挖潜方法[3].金强等分析野外露头中断层破碎带特征及大量测井资料,研究断裂带对断块油田剩余油开发的影响[4].剩余油的有效挖潜已经成为世界性热点和难点问题[5-6].选取松辽盆地大庆长垣背斜杏南油田北断块葡萄花油层为解剖对象,在井震结合断层校正基础上,通过分析断砂配置关系、储层砂体发育特征、油层沉积演化序列和单砂体开发动用状况等地质因素,总结断层边部剩余油富集宏观部位、垂向层位、微观井区、储量规模和定向井挖潜原则,建立油田高含水期断层边部剩余油富集规律分析方法及定向井挖潜方案,对指导断块油田高效开发具有参考意义.杏南油田构造上位于松辽盆地中央拗陷区大庆长垣杏树岗背斜构造南部,其中北断块葡萄花油层主要包括杏八、杏九区的纯油区和油水过渡区;葡萄花油层顶面整体表现为平缓背斜构造特征,具有北高、西陡和东缓的格局分布特点[7].三维地震精细解释和地震沿层相干切片研究结果表明,葡萄花油层顶面共发育21条正断层,走向主要为北北西向,断距为10~80 m,延伸长度为1~3 km,倾角为40°~60°[8].针对断层平面位置及两盘井网注采关系不准确,基于钻井部位、断点深度和断失层位分析结果,建立正断层定量校正地质模型,内容包括:(1)地震剖面层位追踪、断层组合样式和构造等高线特征控制油层断失层段;(2)测井曲线对比及响应特征标定断点深度;(3)断点深度—断面倾角—两盘海拔高程确定断层平面位置.在断层校正地质模型指导下,修正研究区21条断层中11处,如杏8-4-534井校正前位于断裂带上,校正后位于断层下盘.断层校正在分析断层两盘注采关系、注采井比例和各时间单元注采关系中具有重要作用(见图1).2.1 断砂配置关系正向构造主体区断层分割剩余油,形成断层边部剩余油差异富集分布特征[9].背斜构造区断砂配置关系表现为断层倾向与地层倾向的匹配样式,研究区断砂配置关系主要表现为4条顺向断层、17条反向断层、2条屋脊式断层和6条反屋脊式断层,分析不同断砂配置关系形成的正向构造圈闭特征(数量、幅度、范围、有效性)及其对剩余油分布的控制作用(见表1),结果表明,剩余油依次富集在反向断层下盘、屋脊式断层下盘、顺向断层上盘和屋脊式断层上盘,其中反屋脊式断层附近只有形成岩性尖灭体和局部微幅度构造,才能形成剩余油.因为研究区主要发育反向断层,同时受大庆长垣背斜构造和葡萄花油层整体储层砂岩发育影响(北部物源北北东向水系),断砂配置关系整体表现为宽缓背斜背景下的高角度相交,所以大型反向断层下盘即为剩余油富集宏观部位(见图2).2.2 油层沉积演化序列油田高含水期中厚层砂体动用程度高,但剩余油富集总量大,尤其在断层边部,由于储层整体动用程度差,使剩余油十分富集[9].杏南油田葡萄花油层属于松辽盆地北部物源远源河控三角洲沉积体系,垂向上细分为7个小层、16个沉积时间单元. 受浅水三角洲沉积期古地形平缓和湖平面频繁升降影响,葡萄花油层垂向上发育多旋回沉积演化序列.葡Ⅰ2—葡Ⅰ3小层发育三角洲分流平原亚相和三角洲内前缘亚相,微相类型主要为陆上中低弯度曲流型分流河道、陆上顺直型分流河道和水下顺直型分流河道,砂体呈中厚层连续枝状或条带状展布;葡Ⅰ12时间单元发育三角洲内前缘亚相,微相类型主要为水下顺直型分流河道和少量河控席状砂,砂体呈中层连续条带状和局部坨状展布;其他时间单元均发育三角洲外前缘亚相,微相类型主要为浪控席状砂和河口坝,砂体呈中薄层席状、条带状和坨状展布.葡萄花油层浅水三角洲储层沉积特征决定主要控油砂体为基准面旋回升降控制下形成的陆上及水下河道微相;同时,油层中部葡Ⅰ2—葡Ⅰ3小层河道砂体规模大、稳定性好,且中上部多发育稳定侧积泥岩夹层,造成储层非均质性强和开发动用效果差[10],构成剩余油富集垂向层位.如目前研究区主力油层井网虽然含水率高达91.2%,但产量约占葡萄花油层总产量的86.4%(见图3).2.3 单砂体开发动用状况杏南油田北断块采用4套井网分层系开发,其中葡萄花油层主要受基础井网(300~400 m不规则面积井网开采主力层位)和三次加密井网(300 m线性井网开采非主力层位)影响.为了分析断层边部剩余油富集微观井区和储量规模,在断砂配置关系和沉积微相绘制基础上,刻画断层边部正向构造区各时间单元剩余油富集范围,并参照地质储量参数对各时间单元剩余油储量和面积进行累加计算.如293断层(反向断层下盘)葡Ⅰ31和葡Ⅰ32时间单元发育大型曲流型分流河道砂体,通过分析井网注采关系、射孔情况、砂体边界和有效驱动范围,发现在293断层边部有大量剩余油富集,采用容积法计算,得出断层下盘各时间单元剩余油总储量为46×104 t(见图4),即各时间单元单砂体开发动用状况决定断层边部剩余油富集微观井区和储量规模.3.1 富集规律沉积微相、储层流动单元、微幅度构造和井网注采关系决定剩余油类型、分布规律和富集程度[11-12].通过对杏南油田北断块葡萄花油层断层边部断砂配置关系、储层砂体发育特征、油层沉积演化序列,以及单砂体开发动用状况等剩余油富集地质因素综合分析,得出断层边部剩余油平面富集部位受控于断砂配置关系影响下的单砂体开发动用状况,以及垂向富集层位受控于油层沉积演化序列和储层砂体发育特征控制下的中厚层河道微相.断层边部剩余油富集规律为:(1)断砂配置关系形成的正向构造控制剩余油富集宏观部位;(2)油层沉积演化序列、储层砂体发育特征和储层非均质性影响下的中厚层河道组成剩余油富集垂向层位;(3)注采井网和和射孔情况约束下的时间单元沉积微相开发动用状况决定剩余油富集微观井区;(4)根据多地质参数表征下的各时间单元剩余油面积和储量叠合方法,确定剩余油储量规模,建立分析油田高含水期断层边部剩余油富集规律方法.3.2 挖潜方法断层边部剩余油挖潜具有特殊性,如果采用直井挖潜,则范围和钻遇有效厚度有限;如果采用水平井挖潜,则只适合开采个别主力含油层段[13].结合文中剩余油富集规律,提出利用定向井挖潜断层边部剩余油,具有优点:(1)钻遇油层均处于构造高点;(2)沿断层面下方能够找回断失厚度;(3)可增加油层视厚度;(4)穿越断层下盘的所有油层,可以达到补钻多口直井的效果.以研究区293断层为例(北西走向、平面延伸为5 km、最大断距为97.8 m、平均断层倾角为70°),提出断层边部多靶点定向井设计原则:(1)选取断层,为封闭性好的大型反向正断层下盘;(2)确定方位,垂直物源方向的位置可增加钻遇砂体的成功概率;(3)选取部位,为正向构造发育和开发动用状况差部位;(4)确定方式,为可钻遇最大有效厚度;(5)考虑效益,参照定向井经济效益评价开发.基于定向井设计原则,参照优先钻遇开发动用差的葡萄花油层中部主力含油层位,兼顾钻遇开发动用差的葡萄花油层顶部和底部非主力含油层位,设计2口定向井(见图5),研究利用“多靶点”定向井挖潜断层边部剩余油技术,为类似断块油藏开发提供指导.(1)基于钻井部位、断点深度和断失层位综合分析方法,建立正断层定量校正地质模型,为准确分析断层两盘和各时间单元井网注采关系提供保障.(2)断层边部剩余油富集地质因素包括:断砂配置关系影响剩余油富集宏观部位;油层沉积演化序列控制剩余油富集垂向层位;单砂体开发动用状况决定剩余油富集微观井区和储量规模.(3)总结断层边部定向井挖潜剩余油的优点和原则,分析油田高含水期断层边部剩余油富集规律,并提出定向井挖潜方法,对指导断块油藏剩余油高效开发具有参考意义.[1] 徐安娜,穆龙新,裘怿楠.我国不同沉积类型储集层中的储量和可动剩余油分布规律[J].石油勘探与开发,1998,25(5):41-44.Xu An'na,Mu Longxin,Qiu Yinan.Distribution pattern of OOIP and remianing mobile oil in different types of sedimentary reservoir ofChina[J].Petroleum Exploration and Development,1998,25(5):41-44.[2] 刘建民,徐守余.河流相储层沉积模式及对剩余油分布的控制[J].石油学报,2003,24(1):58-62.Liu Jianmin,Xu Shouyu.Reservoir sedimentary model of fluvial facies andit's control to remaining oil distribution[J].Acta Petrolei Sinica,2003,24(1):58-62.[3] 韩大匡.准确预测剩余油相对富集区提高油田注水采收率研究[J].石油学报,2007,32(3):91-96.Han Dakuang.Precisely predicting abundant remaining oil and improving the secondary recovery of mature oilfields[J].Acta Petrolei Sinica,2007,32(3):91-96.[4] 金强,周进峰,王端平,等.断层破碎带识别及其在断块油田开发中的应用[J].石油学报,2012,33(1):82-89.Jin Qiang,Zhou Jinfeng,Wang Duanping,et al.Identification of shattered fault zones and its application in development of fault-block oilfields[J].Acta Petrolei sincia,2012,33(1):82-89.[5] 林博,戴俊生,冀国盛,等.河流相建筑结构随机建模与剩余油分布研究[J].石油学报,2007,28(4):81-85.Lin Bo,Dai Junsheng,Ji Guosheng,et al.Study on stochastic modeling of architectural element and remaining oil distribution in fluvial facies reservoir[J].Acta Petrolei Sincia,2007,28(4):81-85.[6] Jadhawar P S,Sarma H K.Scaling and sensitivity analysis of gas-oil gravity drainage EOR[J].SPE Asia Pacific Oil&Gas Conference(Australia),2008,10:20-22.[7] 付广群,魏泽钢,郭宏伟,等.杏南油田表外储层特征及开采方式[J].大庆石油学院学报,2003,27(4):15-17.Fu Guangqun,Wei Zegang,Guo Hongwei,et al.Off-balance-sheet Xinnan oilfield reservoir characteristics and mining method[J].Journal of Daqing Petroleum Institute,2003,27(4):15-17.[8] 韦红,朱仕军,谭勇,等.地震相干切片技术在识别小断层和裂缝中的应用——以川西地区沙溪庙组为例[J].勘探地球物理进展,2009,32(5):362-364.Wei Hong,Zhu Shijun,Tan Yong,et al.Application of seismic coherence cube in identification of minor faults and fractures:Case study of Shaximiao formation,western Sichuan[J].Progress in Exploration Geophysics,2009,32(5):362-364.[9] 王延忠.陆相水驱油藏断层分割与剩余油富集研究[J].油气地质与采收率,2006,13(2):78-84.Wang Yanzhong.Study on fault segmentation and remaining oil enrichment in terrestrial water drive oil reservoirs[J].Petroleum Geology and Recovery Efficiency,2006,13(2):78-84.[10] Miall A D.Architectural-elements analysis:A new method of facies analysis applied to fluvial deposits[J].Earth Science Reviews,1985,22(4):261-308.[11] 涂兴万,陈林媛,莫文丽,等.高含水期复杂断块油藏剩余油分布及挖潜[J].西南石油学院学报,2004,26(1):39-42.Tu Xingwan,Chen Linyuan,Mo Wenli,et al.High water cut period remaining oil distribution and potential in complex fault blockreservoir[J].Journal of Southwest Petroleum Institute,2004,26(1):39-42.[12] 任刚,姜振海.基于模糊聚类分析的北二西葡一组流动单元划分及其应用[J].大庆石油学院学报,2011,35(2):73-77.Ren Gang,Jiang Zhenhai.Based on the fuzzy clustering analysis of the two line one group division of flow units and its application[J].Journal of Daqing Petroleum Institute,2011,35(2):73-77.[13] 周英杰.胜利油田特殊结构井开发技术新进展[J].石油勘探与开发,2008,35(3):318-329.Zhou Yingjie.Advances on special structure drilling development techniques in Shengli oilfield[J].Petroleum Exploration and Development,2008,35(3):318-329.【相关文献】[1] 徐安娜,穆龙新,裘怿楠.我国不同沉积类型储集层中的储量和可动剩余油分布规律[J].石油勘探与开发,1998,25(5):41-44.Xu An'na,Mu Longxin,Qiu Yinan.Distribution pattern of OOIP and remianing mobile oil in different types of sedimentary reservoir of China[J].Petroleum Exploration and Development,1998,25(5):41-44.[2] 刘建民,徐守余.河流相储层沉积模式及对剩余油分布的控制[J].石油学报,2003,24(1):58-62.Liu Jianmin,Xu Shouyu.Reservoir sedimentary model of fluvial facies and it's control to remaining oil distribution[J].Acta Petrolei Sinica,2003,24(1):58-62.[3] 韩大匡.准确预测剩余油相对富集区提高油田注水采收率研究[J].石油学报,2007,32(3):91-96.Han Dakuang.Precisely predicting abundant remaining oil and improving the secondary recovery of mature oilfields[J].Acta Petrolei Sinica,2007,32(3):91-96.[4] 金强,周进峰,王端平,等.断层破碎带识别及其在断块油田开发中的应用[J].石油学报,2012,33(1):82-89.Jin Qiang,Zhou Jinfeng,Wang Duanping,et al.Identification of shattered fault zones and its application in development of fault-block oilfields[J].Acta Petrolei sincia,2012,33(1):82-89.[5] 林博,戴俊生,冀国盛,等.河流相建筑结构随机建模与剩余油分布研究[J].石油学报,2007,28(4):81-85.Lin Bo,Dai Junsheng,Ji Guosheng,et al.Study on stochastic modeling of architectural element and remaining oil distribution in fluvial facies reservoir[J].Acta Petrolei Sincia,2007,28(4):81-85.[6] Jadhawar P S,Sarma H K.Scaling and sensitivity analysis of gas-oil gravity drainage EOR[J].SPE Asia Pacific Oil&Gas Conference(Australia),2008,10:20-22.[7] 付广群,魏泽钢,郭宏伟,等.杏南油田表外储层特征及开采方式[J].大庆石油学院学报,2003,27(4):15-17.Fu Guangqun,Wei Zegang,Guo Hongwei,et al.Off-balance-sheet Xinnan oilfield reservoir characteristics and mining method[J].Journal of Daqing Petroleum Institute,2003,27(4):15-17.[8] 韦红,朱仕军,谭勇,等.地震相干切片技术在识别小断层和裂缝中的应用——以川西地区沙溪庙组为例[J].勘探地球物理进展,2009,32(5):362-364.Wei Hong,Zhu Shijun,Tan Yong,et al.Application of seismic coherence cube in identification of minor faults and fractures:Case study of Shaximiao formation,western Sichuan[J].Progress in Exploration Geophysics,2009,32(5):362-364.[9] 王延忠.陆相水驱油藏断层分割与剩余油富集研究[J].油气地质与采收率,2006,13(2):78-84.Wang Yanzhong.Study on fault segmentation and remaining oil enrichment in terrestrial water drive oil reservoirs[J].Petroleum Geology and Recovery Efficiency,2006,13(2):78-84.[10] Miall A D.Architectural-elements analysis:A new method of facies analysis applied to fluvial deposits[J].Earth Science Reviews,1985,22(4):261-308.[11] 涂兴万,陈林媛,莫文丽,等.高含水期复杂断块油藏剩余油分布及挖潜[J].西南石油学院学报,2004,26(1):39-42.Tu Xingwan,Chen Linyuan,Mo Wenli,et al.High water cut period remaining oil distribution and potential in complex fault block reservoir[J].Journal of Southwest Petroleum Institute,2004,26(1):39-42.[12] 任刚,姜振海.基于模糊聚类分析的北二西葡一组流动单元划分及其应用[J].大庆石油学院学报,2011,35(2):73-77.Ren Gang,Jiang Zhenhai.Based on the fuzzy clustering analysis of the two line one group division of flow units and its application[J].Journal of Daqing Petroleum Institute,2011,35(2):73-77.[13] 周英杰.胜利油田特殊结构井开发技术新进展[J].石油勘探与开发,2008,35(3):318-329. Zhou Yingjie.Advances on special structure drilling development techniques in Shengli oilfield[J].Petroleum Exploration and Development,2008,35(3):318-329.中图分类号:TE122.2。

第26卷 第3期2008年6月沉积学报ACTA SED I M ENTO LOG ICA SI N I CA V o.l 26 N o 13Jun .2008文章编号:1000-0550(2008)03-0399-08¹国家重点基础研究发展规划项目(编号:2001CB209104)及高等学校博士学科点专项科研基金(编号:2006220002)资助。

收稿日期:2007-06-11;收修改稿日期:2007-07-30三肇凹陷葡萄花油层高分辨率层序地层划分及沉积特征研究¹刘宗堡1 马世忠1 孙 雨1 张金刚2 吕延防1(1.大庆石油学院地球科学学院黑龙江大庆163318;2.大庆油田有限责任公司第四采油厂 黑龙江大庆 163511)摘 要 应用高分辨率层序地层学理论,通过对各级基准面旋回的沉积动力学分析,依据10口井岩心和1256口井测井资料,把松辽盆地三肇凹陷葡萄花油层划分为1个长期基准面旋回、2个中期基准面旋回、12个短期基准面旋回,提出了葡萄花油层南部为同沉积构造抬升控制的中部缺失而非底部缺失的层序地层新格架。

通过对短期基准面旋回内储层沉积特征、单砂体展布规律的研究,认为葡萄花油层主要储层水下河道砂体比原认识更连续,且延伸较远,分流平原、内前缘相带南移达36k m,这对深入认识该区油藏类型、聚油规律、特别是高含水期剩余油挖潜具有重要意义,对指导整个松辽盆地北部岩性油气藏勘探与开发具有重大影响。

关键词 高分辨率层序地层学基准面旋回地层格架沉积特征剩余油挖潜第一作者简介 刘宗堡男 1982年出生博士研究生沉积学与石油地质学 E -m a i:l lzbdqp@i 中图分类号 P539.2 文献标识码 A0引言基于沉积动力学过程)地层响应原理的高分辨率层序地层学理论的提出开辟了储层沉积研究的新思路[1],其原理主要包括地层基准面、沉积物体积分配、相分异和旋回等时对比法则4个方面[2,3]。

该理论被引入国内以来,推动了我国陆相层序地层学的发展,许多地质学者通过结合陆相盆地沉积和层序特征,建立了陆相盆地层序格架和地层沉积模式[4,5],并广泛应用于各类油气藏的勘探与开发[6,7]。

基于基准面旋回建立的等时地层格架使地层精细划分和对比成为可能,对于油田的勘探与开发具有极其重要的意义[8]。

三肇凹陷葡萄花油层经过近30年的开发,随着构造有利、砂岩发育的主体区块的相继动用,剩余未动用及空白区主要位于油水分布复杂区,且对这些区块的认识目前只停留在零散区块的地质研究或单井资料,没有宏观认识做指导及进一步的精细研究做依据,因此,油田的扩边、空白区布井及剩余油挖潜十分困难。

笔者以高分辨率层序地层学理论为指导,结合钻井岩心、测井等资料对松辽盆地三肇凹陷葡萄花油层进行了地层精细划分与对比,总结了短期基准面旋回内的储层沉积特征及剩余油分布规律,希望能为该区下一步的勘探与开发指明方向。

1地质概况三肇凹陷为松辽盆地中央坳陷区内的二级负向构造单元(图1),它西接大庆长垣,东临朝阳沟阶地,北连安达凹陷,面积为5575km 2,受基底断裂控制形成了尚家鼻状构造、升平鼻状构造、宋芳屯北鼻状构造、宋芳屯南)肇州鼻状构造、升平西向斜、徐家围子向斜、永乐向斜7个三级构造单元,总体表现为四鼻三凹构造格局[9]。

中新生代地层自下而上沉积了火石岭组、沙河子组、营城组、登娄库组、泉头组、青山口组、姚家组、嫩江组、四方台组、明水组、依安组、大安组、泰康组和第四系地层,上白垩统姚家组一段葡萄花油层为区内主要储层和含油层位。

葡萄花油层属于松辽盆地北部沉积体系,是由长垣萨尔图、杏树岗水系,向太平屯、宋芳屯地区延伸形成的三角洲复合体,以三角洲内、外前缘相沉积为主。

三肇凹陷葡萄花油层属于大型凹陷内成藏,油藏类型主要是复杂的岩性、岩性)断层类油藏,为松辽盆地长垣以东重要的岩性油藏分布区[10]。

图1 三肇凹陷构造位置图F i g.1 Structura l l ocation o f Sanzhao D epress i on2 葡萄花油层高分辨率层序地层学特征2.1 层序界面识别层序界面识别是实现高分辨率层序地层划分与对比的基础和关键,而界面的识别一般有两种情况:第一种是以区域不整合面及其对应的整合面;第二种是以规模较大的湖泛面。

三肇凹陷葡萄花油层顶底皆发育大套前三角洲沉积的湖相泥岩,深湖相泥岩展布稳定,标志明显,易于追踪对比;葡萄花油层本身也多为湖平面以下的三角洲前缘沉积,砂岩相对泥岩变化较大,空间上容易产生尖灭,而且侵蚀面一般不易识别,因而本次研究选取湖泛面作为层序界面[11]。

短期基准面旋回是高分辨率层序地层格架建立和分析的基础地层单元,其识别主要可通过岩心、测井、露头等综合资料判定。

短期旋回的层序结构主要依靠相或相序的变化来确定,它可以是记录有基准面上升期和下降期沉积的、具二分时间单元分界线的完整旋回,或代表仅发育上升期,抑或下降期沉积的不完整旋回[12]。

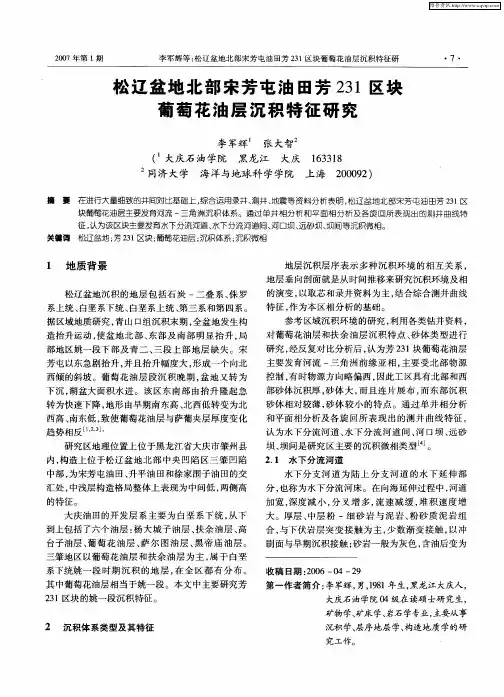

如芳806井1482.2m 处水平层理泥岩即为短期基准面旋回层序界面(表1),三肇凹陷葡萄花油层可以识别出12个短期旋回(图2)。

中期基准面旋回由一系列短期基准面旋回叠加而成。

中期旋回的类型受短期旋回的结构类型和构造样式控制,在测井剖面中表现为同一沉积体系中相似或相邻相序的退积)进积组合的测井相的转换面图2 松辽盆地三肇凹陷葡萄花油层高分辨率层序地层划分(芳114-1井)F i g.2 H i gh reso l uti on sequence strati g raphy div i sion o f the Putaohua R eservo i r i n Sanzhao depress i on o f Song li aoB asi n(W e ll F ang 114-1)或突变面[13],即该界面之下地层的叠加样式一般为退积式,而该面之上则为进积式或加积式地层样式,越过该界面湖水由总体上的向上变深转换为总体上的向上变浅,该界面为一阶段性的相对最大湖泛面。

葡萄花油层在葡Ñ5.1小层顶部沉积时期发育一次较大的水进面,在三肇凹陷及周边沉积了一层稳定的泥岩,把葡萄花油层划分为2个中期旋回,如芳806井1496.25m 处泥岩即为中期旋回的界面(表1)。

长期基准面识别即最大湖泛面识别。

最大湖泛面是基准面上升到最高点、水体最深时的沉积界面。

在三角洲沉积体系中,基准面上升到最高点时,可容纳空间最大,而沉积物供应极少,或无沉积物供应,A /S 比值达到最大,湖盆整体处于欠补偿沉积状态,沉400沉 积 学 报 第26卷积速率缓慢[14],沉积水体较深,形成暗色泥质沉积,如芳136-150M井1415.55m处暗色泥岩即为长期旋回顶界面(表1)。

一般情况下,在测井响应上最大湖泛面有十分明显的反映,如自然伽马在该段中多表现为高值,声波时差高幅度正异常,低电阻率,低密度,但油页岩则为高电阻率。

葡萄花油层顶底都发育最大湖泛面时期沉积的大套深湖暗色泥岩,其中葡萄花油层底面在地震剖面上相当于松辽盆地T1-1反射层。

2.2葡萄花油层精细对比方法地层(短期基准面旋回)精细划分与对比,是平面沉积微相研究的基础,直接影响到储层研究的精准度。

笔者以高分辨率层序地层学理论为指导,应用/以区域骨架封闭剖面为控制全区的标准层控制下的洪泛面系列组合标志、沉积模式)同生断层模式指导、逐级优先逼近等综合对比0的河流相油层对比方法(马世忠,2004),建立研究区统一而精细的单砂体级等时地层格架。

对比遵循的原则如下:(1)利用葡萄花油层顶底发育的标准层确认长期基准面旋回:葡萄花油层顶部广泛发育低电阻、高伽玛向下突变为高电阻、低伽马钙质标准层,葡萄花油层下部大套暗色泥岩中广泛发育3套中低电阻、高伽玛标准层,顶底标准层对葡萄花油层准确对比起到至关重要的控制作用(图3)。

(2)依据地层叠加样式和洪泛面系列组合标志对比中期基准面旋回:中期基准面旋回发育稳定的地层叠加样式;洪泛面对比是指在特大洪水期发生较大规模的溢岸或决口沉积,在分流河道间泥质沉积中形成具有一定面积的较明显的薄层砂或泥质粉砂,同时在分辨率较高的测井曲线上也有明显反映,而成为很好的等时界面(图3)。

(3)结合河道上平下凹沉积模式、三维相组合验证方法、同生断层模式、平衡厚度对比法、砂体成因移界法等确定短期基准面旋回界面,最后以封闭骨架剖面检验并确定短期旋回对比。

2.3高分辨率层序地层划分层序界面的准确识别和地层的精细划分是地层对比的前提条件。

C r oss的高分辨率层序地层学理论表明,基准面旋回的变化控制了不同级别的地层旋回,也必然形成了不同级别的层序界面。

根据上述各级次层序界面和湖泛面的层序地层学意义,以及不同级次基准面升降运动所导致的地层旋回过程和沉积学响应特征,结合钻井岩心、测井、沉积特征、地震资料的综合分析,及陆相盆地基准面旋回级别划分方案[15,16],将三肇凹陷葡萄花油层划分为1个长期旋回,2个中期旋回和12个短期旋回(图2)。

其中的长期、中期和短期旋回层序分别与前人提出的油层、砂组和小层砂体划分方案相当。

401第3期刘宗堡等:三肇凹陷葡萄花油层高分辨率层序地层划分及沉积特征研究图3 葡萄花油层标准层对比控制、洪泛面对比F i g .3 Co m par ison o fm arke r bed and flood i ng surface of Putaohua reservo ir3 层序地层格架建立及结论3.1 高分辨率层序地层格架建立以高分辨率层序地层学理论为指导,选择平行和垂直物源方向的两条连井剖面进行地层划分与对比,分析地层旋回性和层序特征在纵向和横向的变化,建立了三肇凹陷葡萄花油层高分辨率层序地层对比格架。

3.1.1 南北向层序剖面南北向层序剖面平行物源方向,旋回的构造样式受物源的远近和所处的构造位置影响明显。

研究区北部靠近物源区,沉积物供给充足,可容纳空间相对较小,河道微相发育,多发生冲刷剥蚀。

向湖盆方向远离物源区,沉积物供给较少,可容纳空间逐渐增加,河口坝和席状砂微相发育,多发生垂向加积作用。

在以上理论和方法指导下,建立了纵跨卫星油田)宋芳屯油田)肇州油田南北长达60km 的120口密开发井层序地层剖面。

葡萄花油层厚度从最北部的卫1-28-21井的51.5m,经60km 到最南部的肇82-27井减薄为11.7m,减薄厚度为39.8m,减薄率为77.28%,可见其减薄幅度之大(图4)。

层序剖面表明:(1)葡萄花油层并不是原认识的底部(葡Ñ6~9小层)向南逐渐缺失,而是受肇州构造抬升和基准面下降控制的中部(葡Ñ5~6小层)向南逐渐缺失。

(2)葡萄花油层上部和下部小层沉积稳定,向南平稳减薄,没有尖灭。