颜德馨教授对冠脉介入术后再狭窄的病机认识

- 格式:pdf

- 大小:196.31 KB

- 文档页数:2

冠心病PCI术后再狭窄患者危险因素、中医体质及证候因素分析危险因素是指会导致术后再狭窄发生的因素。

起首,年龄是一个重要的危险因素。

随着年龄的增长,血管壁会变得更加脆弱,容易引起狭窄。

其次,性别也是一个影响因素,男性更容易出现术后再狭窄。

此外,有家族史的人群也相对更容易出现再狭窄。

中医体质指的是人体的整体健康状况。

依据中医理论,人体分为多种不同的体质类型,每种体质类型对疾病的易感性也不同。

探究发现,气虚体质和痰湿体质是冠心病PCI术后再狭窄的危险因素。

气虚体质是指体内气血运行不畅,导致心血管功能减弱。

痰湿体质是指体内湿气过多,影响了正常的血液循环。

这两种体质类型会增加术后再狭窄的风险。

证候因素是指中医辨识病症所依据的特征。

在冠心病PCI 术后再狭窄患者中,中医医师会观察患者的舌苔和脉象来裁定证候。

探究发现,舌苔厚腻和脉象滑数是再狭窄的危险因素。

舌苔厚腻表示体内湿气较重,脉象滑数则表示气血运行不畅。

这些证候因素可以援助中医医师更好地裁定患者的病情,并实行相应的治疗措施。

中医医师在处理冠心病PCI术后再狭窄时,通常会综合思量危险因素、中医体质和证候因素。

治疗以调理气血、活化气机为主要目标。

中医常接受中药治疗,例如养心安神、理气、化痰祛湿等方剂,援助患者恢复体内的平衡。

同时,中医也强调调整饮食和生活习惯,缩减再狭窄的风险。

总之,冠心病PCI术后再狭窄是一种常见的并发症,会增加患者的危险性。

年龄、性别和家族史是影响再狭窄发生的危险因素。

气虚体质和痰湿体质是中医体质与再狭窄相关的因素。

舌苔厚腻和脉象滑数是中医辨证的重要因素。

中医治疗重视整体调理,以平衡气血、活化气机为主要目标。

针对这些因素,医师可以制定个性化的治疗方案,提高患者的康复效果和生活质量综上所述,冠心病PCI术后再狭窄是一种常见的并发症,危险因素包括年龄、性别和家族史。

中医体质中的气虚体质和痰湿体质与再狭窄相关。

舌苔厚腻和脉象滑数是中医辨证的重要标志。

医药健闻冠脉严重狭窄 选择支架还是药物球囊马欣 (焦作市第二人民医院,河南焦作 454000)随着冠脉支架进入集采降价后,有很多冠心病患者咨询,问冠脉造影显示冠脉狭窄,治疗上是放支架好还是药物球囊好?冠脉造影后发现冠脉严重狭窄,治疗方式从最初的单纯球囊扩张发展到药物支架植入。

目前,还有一种方法是药物球囊。

所以冠心病患者在选择手术方式时,有的植入了支架,有的仅仅用药物球囊进行扩张。

这两种方式只是“有没有在血管中放入支架”的区别吗?不是的。

从手术到后期康复,两者存在很多不同。

手术方式及过程药物支架又称药物涂层支架术、药物洗脱支架,指在裸金属支架表面涂上微量药物,在血管壁组织中慢慢释放,防止重新阻塞动脉的血栓生成,进一步降低支架内再狭窄的发生率,目前主要针对冠状动脉的严重狭窄。

放支架疏通开通病变血管,需要同时满足三个条件,即冠状动脉血管狭窄超过70%、具有心绞痛典型症状、心肌缺血相关的罪犯血管。

这时,尽早放支架开通闭塞的冠状动脉是首选。

支架是在球囊扩张以后,在病变的血管处放入支架,然后撑开病变处。

支架有裸支架和药物支架。

裸支架就是单纯的金属支架,再狭窄率相对较高;药物支架是在支架表面涂有药物,永久放在血管内,可以防止血管再狭窄。

球囊只是起扩张血管的作用,不留在血管里面,而支架是永久放在血管里面。

所谓药物球囊,准确的说法是药物涂层球囊,是新兴的介入治疗手段。

药物球囊就像一个干瘪的气球,表面涂上一层药物,主要作用是抑制血管内皮细胞生长。

表面涂抹药物的特殊球囊进入病变血管部位并扩张后,药物会均匀释放在血管壁上,最后将球囊撤出体外,从而达到预防冠脉血管再狭窄的目的。

它与支架最大的区别就是,支架需要留在血管内,而药物球囊仅仅把药膜留在血管壁上,药膜可以被内皮细胞吸收,体内不会存留异物,有类25医药健闻似支架的效果,又实现了无植入的操作,因此临床应用也不断增多。

两种术方式有什么异同药物球囊扩张术与冠脉支架术,都适用于冠脉造影显示冠脉严重狭窄的疾病,具体可根据患者疾病的严重程度以及身体、心理可承受范畴进行选择,区别如下:操作流程、效果不同药物球囊扩张术。

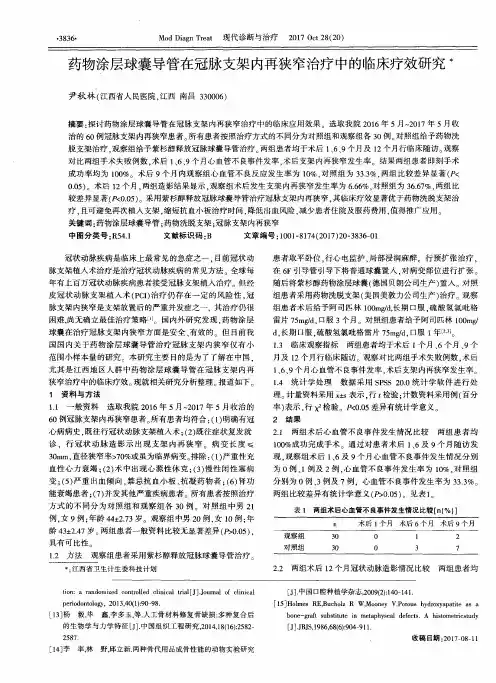

药物涂层球囊与药物洗脱支架应用于冠状动脉介入治疗后支架内再狭窄患者的临床效果及安全性包超洋【期刊名称】《大医生》【年(卷),期】2024(9)2【摘要】目的探讨药物涂层球囊、药物洗脱支架对冠状动脉(简称冠脉)介入治疗后支架内再狭窄患者的治疗效果及安全性,为临床治疗提供参考。

方法选取2021年1月至2023年12月沭阳仁慈医院行冠脉介入治疗后支架内再狭窄的57例患者作为研究对象进行前瞻性研究,按照随机数字表法分为对照组(28例)和观察组(29例)。

对照组患者采用药物洗脱支架,观察组患者采用药物涂层球囊,比较两组患者左心室射血分数(LVEF)、左心室舒张末期内径(LVEDD)、左心室收缩末期内径(LVESD)、每搏输出量(SV),以及最小管腔直径、不良心血管事件发生率。

结果治疗后,两组患者LVEF、LVEDD、LVESD、SV均优于治疗前,但组间比较差异均无统计学意义(均P>0.05);两组患者最小管腔直径比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组患者心血管不良事件总发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

结论药物涂层球囊、药物洗脱支架的治疗效果相当,均可改善心功能指标、降低不良心血管事件发生率、但药物洗脱支架改善狭窄的效果更好,临床可根据患者的实际情况选择治疗方法。

【总页数】4页(P28-31)【作者】包超洋【作者单位】沭阳仁慈医院心血管内科【正文语种】中文【中图分类】R543.3【相关文献】1.药物涂层球囊治疗冠状动脉药物洗脱支架内再狭窄临床分析2.普通球囊、药物涂层球囊及药物洗脱支架治疗冠状动脉支架内再狭窄的长期疗效Meta分析3.药物涂层球囊与药物洗脱支架治疗老年冠心病患者支架内再狭窄的临床分析4.药物涂层球囊与药物洗脱支架治疗冠状动脉支架内再狭窄疗效分析5.药物洗脱球囊与药物洗脱支架治疗冠状动脉支架内再狭窄患者的效果因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

冠脉介入术后再发血栓的机制及相关防治王鸿叶1雷超海“1.牡丹江医学院附属红旗医院心内科,黑龙江牡丹江157000;2.牡丹江医学院附属红旗医院外科,黑龙江牡丹江157000;[摘要]经皮冠状动脉介入治疗(PCI)的发展为急性冠脉综合征(ACS)患者带来前所未有的曙光,但支架内血栓的形成仍是医疗技术发展所要攻克的难题。

支架内血栓形成是一种罕见的冠状动脉介入治疗的并发症,并与随后的不良事件有关。

从早期的单纯球囊扩张到药物涂层支架技术的不断改进,支架内血栓的发生率显著降低。

同时,针对患者既往病史及个体化风险评估、抗凝及抗血小板药物的应用、对冠脉内早期血栓识别技术的发展、冠脉支架的选择及血栓抽吸术的应用都是减少支架内血栓发生的重要环节。

现从冠脉介入术后支架内血栓形成的诱因、机制及相关防治进行概述。

[关键词]经皮冠状动脉介入治疗;支架内血栓形成;抗凝药物;抗血小板药物;高凝状态[中图分类号]R541[文献标识码]A[文章编号]1674-4721(2021)3(c)-0047-04Mechanism and related prevention and treatment of recurrence of thrombus after coronary interventionWANG Hong-ye1LEI Chao-haP银1.Department of Cardiology,Hongqi Hospital Affiliated to Mudanjiang Medical University,Heilongjiang Province,Mu-danjiang157000,China;2.Department of Surgery,Hongqi Hospital Affiliated to Mudanjiang Medical University, Heilongjiang Province,Mudanjiang157000,China[Abstract]The development of percutaneous coronary intervention(PCI)has brought unprecedented wish to patients with acute coronary syndrome(ACS),but the stent thrombosis is still a difficult problem to be overcome in the development of medical technology.Stent thrombosis is a rare complication of coronary intervention and is related to subsequent adverse events.From the early simple balloon expansion to the continuous improvement of drug-coated stent technology,the incidence of stent thrombosis has been markedly reduced.Meanwhile,assessment on patient's past medical history and individualized risk,the application of anticoagulant and antiplatelet drugs,the development of early coronary thrombus recognition technology,the selection of coronary stents,and the application of thrombus aspiration serve as important parts for stent thrombosis reduction.This article summarized the causes,mechanisms and related prevention and treatment of stent thrombosis after coronary intervention.[Key words]Percutaneous coronary intervention;Stent thrombosis;Anticoagulant drugs;Antiplatelet drugs;Hypercoag-ulable state根据支架内血栓发生的时间2007年美国学术研究联合会(ARC)的分层中定义急性期<24h、亚急性期<24h~30d、晚期<30d~1年、极晚期>1年[1]。

24预防与治疗·心脑血管病PCI术后症状未缓解,警惕微血管病变□中国人民解放军第254医院心内科主任医师 王 星微血管,从它的名字上我们能够理解是指非常微小的血管。

微循环则是指微静脉与微动脉之间的血液循环,它的功能包括向各个组织器官输送氧气、营养物质,同时将二氧化碳、人体内产生的一些代谢废物排泄出去。

微血管发生病变后,就会造成微循环功能障碍,继而影响人体组织、器官的血液供应,造成心脏灌注不足,引起心肌缺血、缺氧等。

引起微血管病变的病因和机制都比较复杂,最常见的原因可能是血液成分改变、血管内皮受损、微血栓形成、结构改变等,也可能是因为炎症或应激反应引起微血管痉挛。

对于微循环功能存在严重障碍的患者而言,即使行PCI术解决了大血管狭窄问题,仍有可能存在心前区不适症状未缓解的情况。

笔者在临床就遇到过此类病例,患者通过PCI术开通狭窄的冠脉后,仍存在胸闷、胸痛症状,通过造影剂检查会发现其冠状动脉血流缓慢,说明患者心脏灌注仍然没有得到很好的恢复,这时就要考虑微血管病变的可能。

早在2004年就有研究指出,冠脉微循环功能障碍是影响心梗患者生存率的独立危险因素。

那PCI术后,心梗患者该如何防治微血管病变呢?首先,术后患者仍需要长期服用抗血小板药及降压药、调脂药、降糖药。

因为支架本身对于身体来讲属于异物,人体都会有排异反应,放置支架的过程也会对血管内皮造成不同程度的损伤,血管内皮受损后会引发血栓形成,所以患者一定要长期规律服用抗血小板等药物。

而且手术只是改善严重的心血管狭窄、抢救生命,但真正的病因并没有去除,“三高”不控制,动脉粥样硬化和斑块仍会加重,心血管狭窄进而加重,就将面临再次支架或搭桥的风险,所以要吃降“三高”的药。

其次,日常要注意规律作息,控制饮食,合理运动,放松心态。

可能有患者要问,有没有能改善微循环功能障碍的药物?答案是:有!目前《冠状动脉痉挛综合征的诊断与治疗中国专家共识》《急性心肌梗死中西医结合诊疗专家共识》《急性心肌梗死中医临床诊疗指南》《经皮冠状动脉介入治疗(PCI)术后胸痛中医诊疗专家共识》《冠心病合理用药指南》等权威指南共识中推荐的药物包括:钙离子拮抗剂、钾离子通道开放剂、他汀类、抗血小板药物及中药等。

药物涂层球囊与新一代药物洗脱支架治疗冠脉支架内再狭窄临床疗效对比研究1. 引言1.1 背景在冠脉支架植入术后,有一定比例的患者会出现支架内再狭窄的情况,导致血液流动受阻,进而引发心绞痛、心肌梗死等危险情况。

为了解决此类问题,药物涂层球囊和新一代药物洗脱支架作为治疗手段应运而生。

药物涂层球囊通过在球囊表面涂覆药物,使药物得以释放到血管壁内,抑制内膜增生,从而减少再狭窄的发生。

而新一代药物洗脱支架相比传统支架更具生物相容性和可塑性,能更好地适应血管形态,减少支架内再狭窄的可能性。

目前,药物涂层球囊和新一代药物洗脱支架在治疗冠脉支架内再狭窄方面都取得了一定的临床疗效。

两种治疗手段的优劣仍有待深入研究和对比。

本研究旨在通过对两种治疗手段的临床疗效进行对比研究,为临床医生提供更准确的治疗选择,以提高患者治疗效果和生存质量。

1.2 研究目的本研究旨在比较药物涂层球囊与新一代药物洗脱支架治疗冠状动脉支架内再狭窄的临床疗效,探讨两种治疗方式在临床应用中的优劣势。

具体目的包括以下几个方面:2. 系统评估药物涂层球囊和新一代药物洗脱支架在治疗冠脉支架内再狭窄时的药效特点,分析其在延迟血管再狭窄和血栓形成等方面的表现。

3. 探讨药物涂层球囊和新一代药物洗脱支架治疗冠脉支架内再狭窄对心脏功能及预后的影响,为临床医生提供更为科学的治疗选择。

2. 正文2.1 药物涂层球囊的原理药物涂层球囊是一种具有药物释放功能的球囊导管,可以在冠脉支架内再狭窄的部位释放药物,达到预防再次狭窄的效果。

其原理是通过球囊外层的药物涂层,在球囊膨胀时释放药物,同时通过球囊的压力将药物推送到狭窄部位,以达到药物治疗的效果。

药物涂层球囊可以选择不同的药物涂层,例如沙利度胺、依罗司他和西替利嗪等,根据具体病情选择不同功效的药物。

药物涂层球囊的原理主要包括两个方面,一是通过药物的直接释放作用达到阻塞血管内膜增生的效果,减少再次狭窄的可能性;二是通过球囊的压力作用将药物推送至狭窄部位,提高药物在局部的浓度,增强治疗效果。

药物涂层球囊与新一代药物洗脱支架治疗冠脉支架内再狭窄临床疗效对比研究引言冠脉支架植入术已成为冠心病常见的治疗手段之一,但是支架内再狭窄是一种常见并发症,其发生率约为10%-15%。

治疗再狭窄的手术方式主要包括球囊扩张术和再次植入支架两种方法。

这两种方法都存在再狭窄的复发率较高的问题。

近年来药物涂层球囊和新一代药物洗脱支架作为治疗再狭窄的新技术逐渐引起了临床医生的关注。

本文旨在通过对药物涂层球囊和新一代药物洗脱支架两种方法在临床应用中的疗效进行对比研究,为临床医生提供更为科学的治疗建议。

1. 文献综述1.1 药物涂层球囊治疗再狭窄药物涂层球囊是将药物涂层施加在普通球囊上,通过球囊扩张的方式将药物输送到狭窄部位,从而达到抑制再狭窄的目的。

多项临床研究表明,药物涂层球囊治疗再狭窄的疗效显著,复发率较低,且对血管内皮细胞有较好的生物相容性。

新一代药物洗脱支架是在传统支架的基础上应用了抗增生药物,并且采用了特殊的药物释放技术,使药物能够持续释放,从而达到抑制再狭窄的目的。

临床研究显示,新一代药物洗脱支架在治疗再狭窄方面具有明显的优势,复发率低,治疗效果可靠。

2. 研究方法在本研究中,我们选取了100名患有冠脉支架内再狭窄的患者,随机分为药物涂层球囊治疗组和新一代药物洗脱支架治疗组,每组50例。

对两组患者进行治疗前后的临床症状、心电图、心功能、血管造影等指标进行对比分析,评价两种治疗方法的疗效。

3. 研究结果3.1 临床症状和心电图变化治疗后,药物涂层球囊治疗组患者的胸痛明显减轻,心电图改善明显;而新一代药物洗脱支架治疗组患者的症状和心电图改善也较为显著,但两组之间没有明显差异。

3.2 心功能改善3.3 血管造影结果4. 讨论通过对药物涂层球囊和新一代药物洗脱支架治疗再狭窄的临床疗效进行对比,发现两种治疗方法在改善患者症状、心电图和心功能上均具有良好的疗效,且血管造影结果也呈现出良好的通畅度。

但在各项指标上,两种治疗方法之间并没有明显差异。

主动斑块转移技术在冠状动脉分叉病变中的运用主动斑块转移技术(Active Double-Balloon Technique)是一种用于治疗冠状动脉分叉病变的介入治疗技术。

冠状动脉分叉病变是指冠状动脉中的血管分叉处发生狭窄或闭塞的病变,这种病变常常会导致心脏供血不足,严重的情况下甚至引发心肌梗死。

主动斑块转移技术通过同时使用两个球囊在冠状动脉分叉处进行扩张,有效地治疗了这种病变,成为了介入治疗的重要手段之一。

本文将围绕主动斑块转移技术在冠状动脉分叉病变中的运用展开讨论,从技术原理、临床应用和技术优势等方面进行探讨。

技术原理主动斑块转移技术是一种介入治疗技术,它主要是通过扩张冠状动脉分叉处的病变并保持通畅,以恢复心脏的血液供应。

具体的操作过程是:首先通过导管将引导线引入冠状动脉,然后在引导线的基础上放置两个球囊,分别位于冠状动脉分叉处的两个分支血管中。

然后通过同时膨胀这两个球囊,扩张冠状动脉分叉处的狭窄或闭塞病变,最终恢复冠状动脉分叉处的血液通畅。

临床应用主动斑块转移技术广泛应用于各种类型的冠状动脉分叉病变的介入治疗中,包括左前降支与左旋支、右冠状动脉前降支与右旋支等各种情况。

在临床上,医生首先会评估患者的冠状动脉病变情况,包括狭窄的程度、分叉的角度和长度等因素,然后根据具体情况确定是否使用主动斑块转移技术进行治疗。

在选择该技术时,医生需要考虑病变的位置和形态、患者的心血管状况等因素,因此需要有丰富的临床经验和专业的医疗知识。

技术优势主动斑块转移技术相对于传统的介入治疗技术具有一些明显的优势。

该技术可以同时扩张冠状动脉分叉处的狭窄或闭塞病变,有效地提高了治疗的成功率。

由于该技术采用了双球囊的方式,可以更加精准地进行操作,减少了损伤周围组织的风险。

该技术还能够更好地保护血管壁,减少了术后的并发症和再狭窄的风险。

主动斑块转移技术在冠状动脉分叉病变的介入治疗中具有显著的优势,受到了临床医生和患者的广泛关注和认可。

2021年冠状动脉支架内再狭窄的治疗进展(全文)经皮冠状动脉介入治疗(PCI)已成为一种治疗冠状动脉狭窄性病变的有效手段,即使是药物涂层支架的广泛应用,甚或以药物球囊为标志的无植入年代,PCI术后再狭窄是影响其远期疗效与预后的重要因素。

而支架内再狭窄(ISR)依然是PCI术后再狭窄的主要群体[1]。

ISR可能导致主要心血管不良事件(MACE)的复发,包括心绞痛、急性心肌梗死,甚至心源性猝死。

因此,再次关注ISR的治疗问题依然具有重要的临床意义。

1. ISR概念ISR通常被定义为冠脉造影显示大于或等于管腔直径50%的新增生性病变,涉及支架段或支架两侧相邻5mm范围内[2]。

根据支架植入后发生ISR的时间,可将其分为急性(24h),亚急性(24h-30d),晚期(30d -1y)和极晚期(>1y)。

根据血管造影狭窄长度及其与支架的关系,Mehran将裸支架内再狭窄(BMS-ISR)分为4 型: I型(局灶型),支架内再狭窄长度≤10 mm,也可以呈多灶分布; II型(弥漫型),再狭窄局限在支架内,长度>10 mm; III型(增殖型),狭窄长度>10 mm,并且累及支架的一端或两端; IV型(完全闭塞型),支架内完全闭塞,TIMI血流0级[3]。

而Waksman等人根据再狭窄的具体作用机制,提出一个针对药物洗脱支架内再狭窄(DES-ISR)的分类系统,以便制定相应的治疗方案,具体分为机械性(I型)、生物性(II型)或混合型(III型)、慢性完全闭塞(IV型)和之前已使用2个以上支架(V型)。

这种分类可能有助于对病人实施个体化治疗,对提高临床疗效至关重要[4]。

2. ISR发生机制ISR的发生机制是多因素的,包括机械因素、生物学因素、病人因素和操作者因素等。

机械因素可能主要与支架尺寸过小,广泛的血管钙化导致支架扩张不充分或支架断裂有关;而生物学因素包括局部炎症导致新内膜组织增生和晚期新动脉粥样硬化[5]。